练习1 物体的平衡问题

一、知识点击

物体相对于地面处于静止、匀速直线运动或匀速转动的状态,称为物体的平衡状态,简称物体的平衡.物体的平衡包括共点力作用下物体的平衡、具有固定转动轴的物体的平衡和一般物体的平衡.

当物体受到的力或力的作用线交于同一点时,称这几个力为共点力.物体在共点力作用下,相对于地面处于静止或做匀速直线运动时,称为共点力作用下物体的平衡.当物体在外力的作用下相对于地面处于静止或可绕某一固定转动轴匀速转动时,称具有固定转动轴物体的平衡.当物体在非共点力的作用下处于平衡状态时,称一般物体的平衡.

解决共点力作用下物体的平衡问题,或具有固定转动轴物体的平衡问题,或一般物体的平衡问题,首先把平衡物体隔离出来,进行受力分析,然后根据共点力作用下物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0(如果将力正交分解,平衡的条件为:∑Fx =0、∑Fy=0);或具有固定转动轴的物体的平衡条件:物体所受的合力矩为零,即∑M=0;或一般物体的平衡条件:∑F=0;∑M=0列方程,再结合具体问题,利用数学工具和处理有关问题的方法进行求解.

物体的平衡又分为随遇平衡、稳定平衡和不稳定平衡三种.

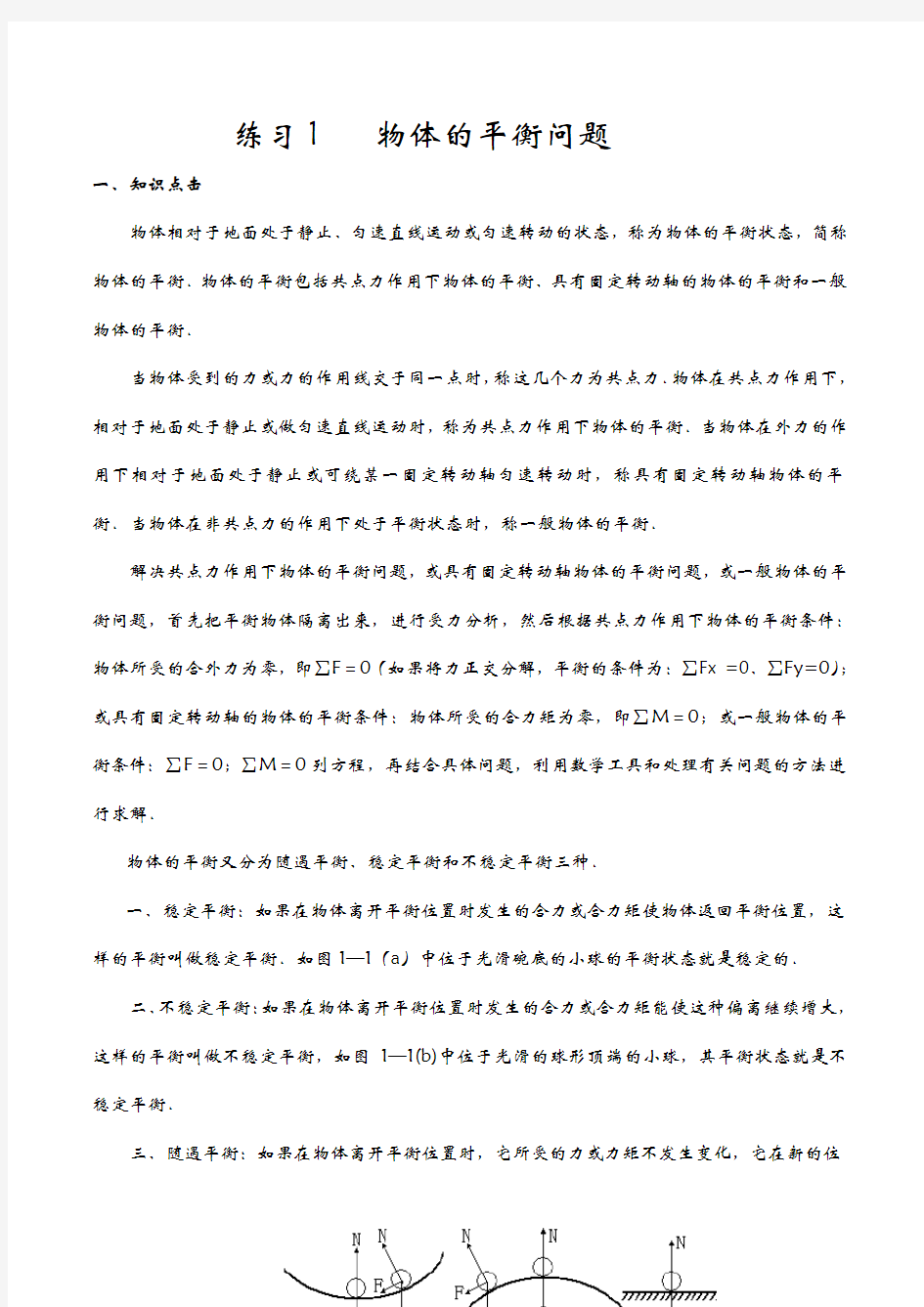

一、稳定平衡:如果在物体离开平衡位置时发生的合力或合力矩使物体返回平衡位置,这样的平衡叫做稳定平衡.如图1—1(a)中位于光滑碗底的小球的平衡状态就是稳定的.

二、不稳定平衡:如果在物体离开平衡位置时发生的合力或合力矩能使这种偏离继续增大,这样的平衡叫做不稳定平衡,如图1—1(b)中位于光滑的球形顶端的小球,其平衡状态就是不稳定平衡.

三、随遇平衡:如果在物体离开平衡位置时,它所受的力或力矩不发生变化,它在新的位

置上仍处于平衡,这样的平衡叫做随遇平衡,如图1-1(c)中位于光滑水平板上的小球的平衡状态就是随遇的.

从能量方面来分析,物体系统偏离平衡位置,势能增加者,为稳定平衡;减少者为不稳定平衡;不变者,为随遇平衡.

如果物体所受的力是重力,则稳定平衡状态对应重力势能的极小值,亦即物体的重心有最低的位置.不稳定平衡状态对应重力势能的极大值,亦即物体的重心有最高的位置.随遇平衡状态对应于重力势能为常值,亦即物体的重心高度不变.

二、方法演练

类型一、物体平衡种类的问题一般有两种方法解题,一是根据平衡的条件从物体受力或力矩的特征来解题,二是根据物体发生偏离平衡位置后的能量变化来解题。

例1.有一玩具跷板,如图1-2所示,试讨论它的稳定性(不考虑杆的质量).

【分析与解】假定物体偏离平衡位置少许,看其势能变化是处理此类问题的主要手段之一,本题要讨论其稳定性,可假设系统发生偏离平衡位置一个θ角,则:

在平衡位置,系统的重力势能为

(0)2(cos )E L l mg α=-

当系统偏离平衡位置θ角时,如图1-3所示,此时系统的重力势能为 ()[cos cos()][cos cos()]E mg L l mg L l θθαθθαθ=-++--

2cos (cos )mg L l θθ=-

()(0)2(cos 1)(cos )P E E E mg L l θθ?=-=--

故只有当cos L l θ<时,才是稳定平衡.

例2.如图1-4所示,均匀杆长为a ,一端靠在光滑竖直墙上,另一端靠在光滑的固定曲面上,且均处于Oxy 平面.如果要使杆子在该平面为随遇平衡,试求该曲面在Oxy 平面的曲线方程.

【分析与解】本题也是一道物体平衡种类的问题,解此题显然也是要从能量的角度来考虑问题,即要使杆子在该平面为随遇平衡,须杆子发生偏离时起重力势能不变,即杆子的质心不变,y C 为常量。

又由于AB 杆竖直时12

C y a =

, 那么B 点的坐标为 sin x a θ=

111cos (1cos )222

y a a a θθ=-=- 消去参数得

222(2)x y a a +-=

类型二、物体系的平衡问题的最基本特征就是物体间受力情况、平衡条件互相制约,情况复杂解题时一定要正确使用好整体法和隔离法,才能比较容易地处理好这类问题。

例3.三个完全相同的圆柱体,如图1-6叠放在水平桌面上,将C 柱放上去之前,A 、B 两柱体之间接触而无任何挤压,假设桌面和柱体之间的摩擦因数为μ0,柱体与柱体之间的摩擦因数为μ,若系统处于平衡,μ0与μ必须满足什么条件?

【分析与解】这是一个物体系的平衡问题,因为A 、B 、C 之间相互制约着而有单个物体在力系作用下处于平衡,所以用隔离法可以比较容易地处理此类问题。

设每个圆柱的重力均为G ,首先隔离C 球,受力分析如

图1-7所示,由∑Fc y =0可得 11312()22

N f G += ① 再隔留A 球,受力分析如图1-8所示,由∑F Ay =0得

11231022

N f N G +-+= ②

由∑F Ax =0得

2113102

f N N +-= ③ 由∑E A =0得

12f R f R = ④

由以上四式可得

11223223

f f ===+ 112N G =,232

N G = 而202f N μ≤,11f N μ≤

0233

μ-≥23μ≥- 类型三、物体在力系作用下的平衡问题中常常有摩擦力,而摩擦力F f 与弹力F N 的合力凡与接触面法线方向的夹角θ不能大于摩擦角,这是判断物体不发生滑动的条件.在解题中经常用到摩擦角的概念.

例4.如图1-8所示,有两根不可伸长的柔软的轻绳,长度分别为1l 和2l ,它们的下端在C 点相连接并悬挂一质量为m 的重物,上端分别与质量可忽略的小圆环A 、B 相连,圆环套在圆形水平横杆上.A 、B 可在横杆上滑动,它们与横杆间的动摩擦因数分别为μ1和μ2,且12l l <。试求μ1和μ2在各种取值情况下,此系统处于静态平衡时两环之间的距离AB 。

【分析与解】本题解题的关键是首先根据物体的平衡条件,分析小环的受力情况得出小环的平衡条件f N F F μ≤,由图1-9可知sin tan cos f

T N T F F F F θμθθ

≥== 定义tan μ?=,?为摩擦角,在得出摩擦角的概念以后,再由平衡条件成为θ?≤展开讨

论则解此题就方便多了。

即由tan tan θ?μ≤=

情况1:BC 绳松弛的情况

θ1=00,不论μ1、μ2为何值,一定平衡。

情况2:二绳均紧的情况(图1-10)

A 环不滑动的条件为:

11θ?≤,即111tan tan θ?μ≤=

于是有

11cos cos θ?=≥=

11sin sin θ?=≥=又由图1-11知

1122cos cos CD l l θθ==

2sin θ== 所以,若要A 端不滑动,AB 必须满足

1122sin 1sin AB l l θθ=+≤ ① 根据对称性,只要将上式中的下角标1、2对调,即可得出B 端不滑动时,AB 必须满足的

条件为:

AB ≤+ ② 如果系统平衡,①②两式必须同时满足。

从①式可以看出,μ1可能取任意正值和零,当μ1=0时,AB

θ1=0,2l 拉直但无力。从②式可以看出μ2的取值满足2μ≥

否则AB 无解,2μ=AB 。 综上所述,AB 的取值围为:

情况1:2l 松弛0AB ≤<1、μ2为任意非负数。

情况2:2l AB ≤≤[①②两式右边较小的],μ1为任意非负数,2μ≥ 类型四、一般物体平衡条件的问题主要又分为刚体定轴转动平衡问题和没有固定转动轴的刚体转动平衡问题,这类问题要按一般物体平衡条件来处理,即要么既要考虑力的平衡,又要考虑力矩平衡来求解;要么就要考虑以哪点为转动轴或哪点先动的问题。

例5.质量分别为m 和M 的两个小球用长度为l 的轻质硬杆连接,并按图1-11所示位置那样处于平衡状态.杆与棱边之间的摩擦因数为μ,小球m 与竖直墙壁之间的摩擦力可以不计.为使图示的平衡状态不被破坏,参数m 、M 、μ、l 、a 和α应满足什么条件? 分析和解:本题是一道典型的刚体定轴转动平衡问题,解题时对整体进行受力分析,但物

体的平衡不是共点力的平衡,处理时必须用正交分解法,同时还要考虑力矩的平衡,受力分析如图,根据力的平衡条件可列出:

cos sin ()m N F M m g αα+=+ ①

1sin cos m N N F αα+= ②

根据力矩平衡条件可写出:

cos cos Na Mgl αα

= ③ 杆不滑动的条件为F m < Μn 。由①得

()cos sin m M m g N F N αμα

+-=<,即 ()(cos sin )M m g N αμα+<+④

用③除④得

2(1)cos (cos sin )m l M a

ααμα+<+ ⑤ 杆不向右翻倒的条件为N 1>0。由①和②可得出

1cos sin m N F N αα=-

()cos cos sin 0sin M m g N N αααα

+-=-> 由此可得()cos M m g N α+> ⑥

将③中的N 代人⑥得

1cos m l M a

α+> ⑦ 由于cos l a α>,再考虑不等式⑦,可得

21cos 1cos (cos sin )l m l a M a

αααμα<<+<+ ⑧ 为了在不等式⑧中能同时满足最后两个不等号,就必须满足条件: cos (cos sin )1ααμα+>

由此可得平衡条件为:tan μα>,如果tan μα< ,就不可能出现平衡. 例6.如图1-12,匀质杆长l ,搁在半径为R 的圆柱上,各接触面之间的摩擦因数均为μ,求平衡时杆与地面的夹角α应满足的关系.

平衡功能训练操作流程 1、平衡的定义 平衡( balance, equilibrium )是指物体所受到来自各个方向的作用力与反作用力大小相等,使物体处于一种稳定的状态。人体平衡比自然界物体的平衡复杂得多,平衡是指身体所处的一种姿势状态,并能在运动或受到外力作用时自动调整并维持姿势的一种能力。 2、平衡的分类 静态平衡:指的是人体或人体某一部位处于某种特定的姿势,例如坐或站等姿势时保持稳定的状态。 动态平衡:包括两个方面: (1)自动态平衡:指的是人体在进行各种自主运动,例如由坐到站或由站到坐等各种姿势间的转换运动时,能重新获得稳定状态的能力。 (2)他动态平衡:指的是人体对外界干扰,例如推、拉等产生反应、恢复稳定状态的能力。 3、平衡训练的基本原则 ?支撑面积由大变小 ?稳定极限由大变小 ?从静态平衡到动态平衡 ?逐渐增加训练的复杂性

?从睁眼到闭眼 ?因人而异,循序渐进 4、平衡的评定 5、平衡训练方法-训练顺序 前臂支撑下的俯卧位→肘膝跪位→双膝 跪位→半跪位→坐位→站立位。 偏瘫患者: 仰卧位→坐位→站立位 (1)仰卧位 桥式运动分类:双桥运动、单桥运动。 桥式运动方法:完成伸髋、屈膝、足平踏于床面的动作。 桥式运动训练:治疗师可将一只手放在患者的患膝上,然后向前下方拉压膝关节,另一只手拍打患侧臀部,刺激臀肌收缩,帮助患髋伸展。 (2)前臂支撑下的俯卧位 适合截瘫患者,是上肢和肩部的强化训练及持拐步行前的准备训练。 患者取俯卧位,前臂支撑上肢体重,保持静态平衡;然后治疗师向各个方向推动患者的肩部,进行他动态平衡训练;最后进行自动态平衡训练,患者自己向各个方向活动。 (3)肘膝跪位 此种训练体位同样主要适合截瘫患者,也适用于运动失

平衡能力测试方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

平衡能力测试方案 一、测试名称:平衡能力测试 二、测试器材:平衡仪、秒表、有色胶带、米尺、角度测量仪 三、测试环境:实验室,室内温度和湿度相对适宜、通风、无干扰、场地安全 四、测试步骤: 1. 准备工作 1)受试者同意进行测试,了解受试者既往健康史,并对其进行详细的身体健康筛选检查,如基础心率、血压及心理状况的测试,若有异常,不得进行测试。除此之外,应该对受试者躯干、测试中主要参加运动的身体部位进行功能性评定,包括关节活动度、柔韧性、平衡能力的测试。如有需要,测试前获取受试者或监护人书面同意。 2)准确记录受试者基本信息,主要包括姓名、年龄、性别、所属残障类型和程度以及最近情绪状况等。 3)测试者需要做好的工作:检测仪器是否可以正常运行,排除测试环境的不安全因素;向受试者提供关于测试过程的详细步骤和运动注意事项,以及可能存在的危险等有关信息,包括测试结束后的整理活动,测试前事先通知受试者,正常饮食和休息,以避免身体状况不稳定对测试结果的影响。 4)测试包括静态平衡测试和动态平衡测试。静态平衡测试可通过单腿站立计时完成,动态平衡测试可直接在平衡仪器上完成或通过直线行走完成。需要做准备的是在平坦的地面上用有色胶带贴出长五米、宽十厘米的直线。

2.正式测试 1)静态平衡测试:分别对双腿进行单腿支撑站立的计时。测试者给出“开始”的口令,受试者单腿站立,双手自然放松于体侧。提膝上抬左腿或右腿,尽量将大腿抬平,小腿放松下垂,以支撑脚移动或抬起的脚落地为动作的结束,测试者记录站立时间。2)动态平衡测试:用平衡仪器测试时,受试者做好准备动作后开始测试,按下仪器显示屏开始按钮,受试者单腿站立,目光平视仪器显示屏,使重心移动的轨迹尽量保持在中心。左右腿各进行三次,每次持续测试两分钟。测试结束后,正确操作仪器调出测试结果并做好记录。用直线行走测试时,测试者给出“开始”的口令,受试者站在直线的一端向另一端双脚交替行走,双脚均需踩在直线上,方为有效。记录行走5米所需的时间及双脚分别偏离直线的次数,如中途完全离开直线前进,记录偏离角度。3)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。 4)结束测试。 3.整理活动 平衡仪测试结束后,受试者可能会出现类似在平衡仪上的不稳定感,如有出现需稍作休息。 4.注意事项 1)测试中,受试者的安全第一,平衡仪器上的测试需要做好保护措施。 2)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。

力量练习中,主要是促使肌肉中蛋白质的超量恢复,肌纤维增粗,力量增大;速度练习中,主要是促使肌肉中磷酸的超量恢复,肌纤维的收缩速度加快;耐力练习中,主要是促使肝糖元的超量恢复.可以提高身体机能的耐久力 1.身体在进行小同性质的运动时或运动之后,要注意有严格的时间间歇 有关资料表明,跑完100米后磷酸肌酸在2-5分钟时出现超量恢复;在进行大负荷的耐力练习后,肌糖元约在第15分钟时会出现超量恢复;力量练习后蛋白质到第3 ^-4天才出现超量恢复 一定生理负荷范围内,身体的机能恢复情况与训练课的负荷总量成正比,即负荷总量越人,对机体造成的疲劳程度越深,超量恢复效果也就越明显,但出现的时间延迟,即:超量恢眨的水平与运动负荷成正比例关系。然而,当运动负荷的刺激量超出了一定的生理范围,不但不会出现超量恢眨,更将导致运动员机体的过度疲劳和损害。

计算运动负荷强度指数公式是:运动负荷强度指数=课中每分钟脉搏平均数÷课前相对安静每分钟的脉搏数。我们认为,在方法上用平均心率的方法来衡量体育课运动负荷的大小比较客观。 4)人运动负荷训练与过度训练界线模糊,目前判断过度训练是观察运动员心理反应、睡眠、食欲、完成动作质量、注意力、运动成绩、肌肉酸痛、身体健康状况、最大心率、血液中自细胞数日、最人负荷、安静时甲状腺水平等指标,但教练员对于这些指标之间的偏好关系很难确定,只能借助经验判定 5)大运动负荷训练必须持续一定时期,才有训练效果,在此期间不断进行人运动负荷一疲劳一恢复一大运动负荷循环,这种循环没有固定的模式遵循,也缺乏成熟的指标评价,经验和经验性指标以及手段具有重要作用。目前,中国在大运动负荷训练方而积累了人量的经验,充分利用教练员知识和过去长期积累的运动训练的经验,对解决运用人运动负荷训练理论进行科学的课余训练有很人的现实意义。 另外,我们还可以通过对学生的脉搏进行测定加以分析一(般脉搏指数保持在120次/分以下为轻微运动负荷,140-160次/分为中等运动负荷,170-180次/分为较大运动负荷),来判断运动负荷是否适宜。可以通过改变练习的内容、重复次数、延长或缩短练习时间、练习之间的间隔时间、练习的顺序和组介,改变课的组织教法等来对运动负荷进行合理的调节运动负荷是由负荷量与负荷强度构成的。两者相互依存又相互影响,任何形式的负荷量都是以一定的强度为其存在的必要基础。负荷量反映着负荷对机体所产生刺激的量的大小,负荷强度则反映着负荷对机体刺激的程度的强弱。其中,负荷强度对机体产生的影响更大,但必须要以负荷量积累为基础。而目‘负荷强度加大以后,负荷量就应相应地趋于下降,如果负荷量和负荷强度同时增加,极容易使运动员产生过度疲劳,而影响训练效果。因此,在训练过程中,负荷量和负荷强度的安排一般应该是呈波浪型的起伏状态。倘若在需要保持较大负荷强度的情况下,仍要保持大负荷量的训练时,就必须控制在运动员能够保证完成大负荷强度的基础上,再来完成“大负荷量”的训练。 人体从相对安静进入到工作状态,总是从相对较低的水平逐渐提高到较高的水平,然后在最高水平保持一定时间后又逐渐下降。根据人体生理机能活动能力的变化规律,在训练过程中,对运动负荷的安排体现要由小到大,逐渐增加,并需大、中、小负荷合理交替的特点,到训练结束时,应逐步降低运动负荷,使运动员的机体恢复到相对平静的状态、

平衡能力测试方案 一、测试名称:平衡能力测试 二、测试器材:平衡仪、秒表、有色胶带、米尺、角度测量仪 三、测试环境:实验室,室内温度和湿度相对适宜、通风、无干扰、场地安全 四、测试步骤: 1. 准备工作 1)受试者同意进行测试,了解受试者既往健康史,并对其进行详细的身体健康筛选检查,如基础心率、血压及心理状况的测试,若有异常,不得进行测试。除此之外,应该对受试者躯干、测试中主要参加运动的身体部位进行功能性评定,包括关节活动度、柔韧性、平衡能力的测试。如有需要,测试前获取受试者或监护人书面同意。 2)准确记录受试者基本信息,主要包括姓名、年龄、性别、所属残障类型和程度以及最近情绪状况等。 3)测试者需要做好的工作:检测仪器是否可以正常运行,排除测试环境的不安全因素; 向受试者提供关于测试过程的详细步骤和运动注意事项,以及可能存在的危险等有关信息,包括测试结束后的整理活动,测试前事先通知受试者,正常饮食和休息,以避免身体状况不稳定对测试结果的影响。 4)测试包括静态平衡测试和动态平衡测试。静态平衡测试可通过单腿站立计时完成,动态平衡测试可直接在平衡仪器上完成或通过直线行走完成。需要做准备的是在平坦的地面上用有色胶带贴出长五米、宽十厘米的直线。 2.正式测试 1)静态平衡测试:分别对双腿进行单腿支撑站立的计时。测试者给出“开始”的口令,受试者单腿站立,双手自然放松于体侧。提膝上抬左腿或右腿,尽量将大腿抬平,小腿放松下垂,以支撑脚移动或抬起的脚落地为动作的结束,测试者记录站立时间。 2)动态平衡测试:用平衡仪器测试时,受试者做好准备动作后开始测试,按下仪器显示屏开始按钮,受试者单腿站立,目光平视仪器显示屏,使重心移动的轨迹尽量保持在中心。 左右腿各进行三次,每次持续测试两分钟。测试结束后,正确操作仪器调出测试结果并做好记录。用直线行走测试时,测试者给出“开始”的口令,受试者站在直线的一端向另一端双脚交替行走,双脚均需踩在直线上,方为有效。记录行走5米所需的时间及双脚分别偏离直线的次数,如中途完全离开直线前进,记录偏离角度。 3)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。 4)结束测试。 3.整理活动 平衡仪测试结束后,受试者可能会出现类似在平衡仪上的不稳定感,如有出现需稍作休息。 4.注意事项 1)测试中,受试者的安全第一,平衡仪器上的测试需要做好保护措施。 2)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。 5.评价:动作发展分级 1)静态平衡 分级1级2级3级4级5级 动作单腿几乎不能平 稳站立单腿基本平 稳站立,但身 体严重晃动, 需要手臂张 开保持平衡 单腿可平稳 站立,但身体 稍有晃动,偶 尔需要上臂 帮助 单腿完全平 稳站立,但持 续时间较短 单腿完全平 稳站立,并可 持续一段时 间

平衡能力的训练 发表者:华东 一、基本概念 平衡就是指人体所处的一种稳定状态,以及不论处在何种位置、运动或受到外力作用时,能自动调整并维持姿势的能力。即当人体重心垂线偏离稳定的支持面时,能立即通过主动的或反射性的活动使重心垂线返回到稳定的支持面内,这种能力称为平衡能力。恢复平衡能力就是指训练时着重要求维持人体平衡,所采取的各种训练措施。通过这种训练,能激发姿势反射,加强前庭器官的稳定性,从而改善平衡功能。 二、维持平衡功能的因素 (一)人体具有保持身体位置安定的能力即稳定力,在身体最小的摆动下身体能保持姿势。 (二)再随意运动中能调整姿势 (三)能安全有效地对外来干扰做出反应,保持动态稳定性 三、平衡的种类 平衡可分为静态平衡与动态平衡 1.静态平衡就是指人体在无外力的作用下,保持某一姿势,自身能控制身体平衡的能力,主要依赖于肌肉的等长收缩及关节两侧肌肉协同收缩来完成、 2.动态平衡在外力作用于人体或身体的原有平衡被破坏后,人体需要不断地调整自己的姿势来维持新的平衡的一种能力,主要依赖肌肉的等张收缩来完成,如平衡板上的站立训练. 四、平衡功能障碍的原因 1.视觉 2.前庭功能 3.本体感觉效率 4.触觉的输入与敏感度. 5.中枢神经系统的功能. 6.视觉及空间感知能力. 7.主抗肌与拮抗肌的协调动作. 8.肌力与耐力. 9.关节的灵活度与软组织的柔韧度. 五、平衡功能的评定 平衡障碍严重程度分级 级别特征 伸直下肢时不能坐 1 能在伸直下肢的情况下坐着 2 能手膝位站立 3 能双膝跪立 4 能双足站立

5 一腿前一腿后地站着时能将身体重心从后腿移到前腿 6 能单膝跪立 7 能单腿站立、 脊髓损伤患者平衡障碍的评定 级别评判标准 0 不能根本不能采取座位 1 差能在极短时间内采取坐位,但 不能维持 3 尚可可采取坐位,但不能上举,不能抗 推 4 良两上肢向前上方举时,仍能保 持平衡,但稍推即不稳定 5 优对不甚强烈的推有翻正反应能 保持平衡,但强力推时有不够稳定的现象 6 正常正确地坐着时对来自各个方向的 用力推均有正确的翻正反应,并能保持平衡。 六:基本原则 平衡训练的基本原则: (1)从最稳定的体位通过训练逐步进展至最不稳定的体位。 (2)从静态平衡进展至动态平衡。 (逐步加大平衡难度,破坏站立平衡训练与在平衡板上训练,诱发患者平衡反应。) (3)支撑面积由大到小 (4)身体重心由低到高 (5)自我保持平衡到破坏平衡时维持训练 (6)训练时由睁眼到闭眼 七:恢复平衡功能锻炼 平衡与姿势就是相互关联的、前者取决于支撑面的大小与重心就是否落在支撑面上,要么平衡,要么失衡,后者就是指人体的任何位置,可以在某一姿势下需要较多肌群的收缩来维持,否者必然自动调整姿势以保持平衡、 1;平衡训练的顺序 (1) 系统地有顺序的进行: (2) 坐位平衡→爬行位平衡(手膝跪位)→双膝跪位(长跪位)→立位平衡 (3) 从容易做的动作开始: 1)最稳定位置→最不稳定体位 2)人体支撑面积由大→小 3)身体重心由低→高 4)静态平衡训练→动态平衡训练 2;偏瘫病人坐位平衡训练 1.倒向肘部支撑的一侧 患者向侧方倾过去,直到肘部接触到治疗床,然后自己在坐直.

力量训练方法 运动员常用基础力量训练方法运动员的力量素质水平直接决定了技术动作 的速度、幅度,甚至运动耐力,因此对运动成绩的有着重要的影响。因此,使力量训练也构成了运动员日常训练的重要内容。为了提供实际的力量训练参考和借鉴,我们在这里将国内外优秀运动员经常采用、行之有效的七种力量训练方法,并呈献给广大读者。 一、肌肉最大力量收缩训练法 此类方法主要是通过刺激神经-肌肉系统,最大限度地增加参与运动肌群的肌纤维募集数量,并改善其机能来发展肌肉最大力量。其特点是重复次数少,强度要求很高,而消耗的能源物质并不多,肌肉力量的增加不会引起肌肉肥大和体重的增加。因此比较适合于专门准备期的力量训练。 (一)窄金字塔法,最大强度向心收缩:90%×3,95%×2,97%×1,100%×1,95%×2,90%×3 例如运动员深蹲最高强度是150公斤,按以上各组强度要求,可按以下方式练习:135公斤×3,142.5公斤×2,145公斤×1,150公斤×1,142.5公斤×2,135公斤×3。注意做好充分的准备活动,组间休息3~5分钟。 (二)最大力量向心收缩: 借鉴保加利亚举重运动员的训练方法。连续做5组,每组做1次100%强度,组间休息3~5分钟。 (三)最大力量等长(静力)收缩: 连续做5组,每组重复2次,每次坚持5~6秒,组间休息3分钟。这种练习可以提高肌肉在某一关节角度下用力的力量,也可用来加强运动员在某一特定技术环节的用力感觉和能力,但对提高肌肉协调性效果不显著。 (四)最大力量离心收缩: 男子运动员采用120%最高强度,女子运动员采用110%最高强度,做退让性用力。为保证安全起见必须采用专门器械,或教练及同伴帮助完成练习。

功能康复训练 (1)基本活动训练 基本活动训练包括各个关节的活动度、站坐位的平衡及移动躯体动作的协调。这是病人生活自理的先决条件。 训练方法是: 1、坐位平衡训练:先屈膝依靠背架支持坐在床上,渐去除支架,把双腿放在床边, 也可在床侧或床头设上围栏杆、把手或捆上绳索,以助坐起。坐位平衡训练增强躯干肌(同时收缩)肌力和坐位平衡力等; 2、站位平衡训练:要有人训练:要有人扶持,或在特制的双杆中训练,可能的话用手杖协助。站立时两足分开约3厘米,先以健肢持重,缓慢试着用患肢,逐渐有两足交替,直至站稳,也可扶着凳子或其它工具,渐渐移步行走。 3、行走训练:初由他人扶持,渐渐过渡到独自行走,同时注纠正行走时的问题,如偏瘫病人画圈步态。训练时主动作屈膝动作和踝关节背伸动作,选择较轻而坚韧的拐杖,长短适宜,一般是腋下3~5厘米至脚底的长度,或病人身高减去40厘米也可选用双拐,因人而异,合适为度。 4、上下楼梯的训练:上楼时先用健足跨上然后再提起患足与健足在同一台阶,下楼梯则相反。如用拐杖,可先将拐杖支在上级台阶,再跨健足,最后再跨患足,下楼动作与之相反。有时下楼有居高不安感,可试行面向后方下楼法。

5、使用轮椅训练:初由人扶持及协助,协助人员站在轮椅后面,用两手握住轮椅扶手或背,再用足踏住下面的横轴以固定轮椅,轮椅放在病人健侧,上下时要挂上手闸;上去后训练椅上活动,前后动和左右旋转。 6、改乘动作训练:病情稳定、身体情况好转后,可做改乘动作训练。方法是除上述动作轮流练习外,再做床→轮椅、轮椅→椅子或便器、手杖→椅子、床→行走等改乘动作。边转动患侧边进行改乘,易做、安全。 (2)日常生活训练 经日常生活的训练,使患者尽快能独立生活。训练应由简到繁,由室内到室外,由院内到院外,逐步扩大。 1、垫操:让患者在垫子上学习如何来去移动,侧卧和坐起,渐延及起床、上下床等。 2、拐杖平衡练习:学习和应用拐杖技巧,上下轮椅。 3、自我护理训练:个人卫生、刷牙、洗脸、洗澡等;个人体表修饰、梳头、修面;上厕所或便器,大小便自我处理;就餐,穿、脱衣服;带手表、开灯、打电话、戴眼镜等。 4、旅行活动:上下汽车及其它交通工具。

增大肌肉块的13大秘诀:大重量、低次数、多组数、长位移、慢速度、高密度、念动一致、顶峰收缩、持续紧张、组间放松、训练后进食蛋白质、休息48小时、宁轻勿假。 1.大重量、低次数:健美理论中用RM表示某个负荷量能连续做的最高重复次数。比如,练习者对一个重量只能连续举起5次,则该重量就是5RM。研究表明:1-5RM的负荷训练能使肌肉增粗,发展力量和速度;6-10RM的负荷训练能使肌肉粗大,力量速度提高,但耐力增长不明显;10-15RM的负荷训练肌纤维增粗不明显,但力量、速度、耐力均有长进;30RM的负荷训练肌肉内毛细血管增多,耐久力提高,但力量、速度提高不明显。可见,5-10RM的负荷重量适用于增大肌肉体积的健美训练。 2.多组数:什么时候想起来要锻炼了,就做上2~3组,这其实是浪费时间,根本不能长肌肉。必须专门抽出60~90分钟的时间集中锻炼某个部位,每个动作都做15~20组,才能充分刺激肌肉,同时肌肉需要的恢复时间越长。 3.长位移:肌肉做功的位移越长,对肌肉的刺激越深。所以,不管是划船、卧推、推举、弯举,都要首先把哑铃放得尽量低,再举得尽量高。这一条与“持续紧张”有时会矛盾,解决方法是快速地通过“锁定”状态。 4.慢速度:慢慢地举起,在慢慢地放下,对肌肉的刺激更深。特别是,在放下哑铃时,要控制好速度,做退让性练习,能够充分刺激肌肉。 5.高密度:“密度”指的是两组之间的休息时间,只休息1分钟称为高密度。要使肌肉块迅速增大,就要少休息,频繁地刺激肌肉。 6.念动一致:肌肉的工作是受神经支配的,注意力密度集中就能动员更多的肌纤维参加工作。练某一动作时,就应有意识地使意念和动作一致起来,即练什么就想什么肌肉工作。例如:练立式弯举,就要低头用双眼注视自己的双臂,看肱二头肌在慢慢地收缩。 7.顶峰收缩:这是使肌肉线条练得十分明显的一项主要法则。它要求当某个动作做到肌肉收缩最紧张的位置时,保持一下这种收缩最紧张的状态,做静力性练习,然后慢慢回复到动作的开始位置。我的方法是感觉肌肉最紧张时,数1~6,再放下来。 8.持续紧张:应在整个一组中保持肌肉持续紧张,不论在动作的开头还是结尾,都不要让它松弛(不处于“锁定”状态),总是达到彻底力竭。 9.组间放松:每做完一组动作都要伸展放松。这样能增加肌肉的血流量,还有助于排除沉积在肌肉里的废物,加快肌肉的恢复,迅速补充营养。 10.训练后进食蛋白质:在训练后的90分钟里,蛋白质的需求达高峰期,此时补充蛋白质效果最佳。 11.休息48小时:局部肌肉训练一次后需要休息48~72小时才能进行第二次训练。如果进行高强度力量训练,则局部肌肉两次训练的间隔72小时也不够,尤其是大肌肉块。不过腹肌例外,腹肌不同于其他肌群,必须经常对其进行刺激,每星期至少要练4次,每次约

平衡能力测试方案 Last revision on 21 December 2020

平衡能力测试方案 一、测试名称:平衡能力测试 二、测试器材:平衡仪.秒表、有色胶带.米尺.角度测量仪 三.测试环境:实验室.室内温度和湿度相对适宜、通风.无干扰.场地安全 四.测试步骤: 1?准备工作 1) 受试者同意进行测试,了解受试者既往健康史,并对其进行详细的身体健康筛选检 查,如基础心率.血压及心理状况的测试,若有异常,不得进行测试。除此之外, 应该对受试者躯干.测试中主要参加运动的身体部位进行功能性评定,包括关节活动度、柔韧性、平衡能力的测试。如有需要,测试前获取受试者或监护人书面同 意 。 2) 准确记录受试者基本信息,主要包括姓名.年龄、性别.所厲残障类型和程度以及 最近情绪状况等。 3) 测试者需要做好的工作:检测仪器是否可以正常运行,排除测试环境的不安全因 素;向受试者提供关于测试过程的详细步骤和运动注意事项,以及可能存在的危险等有关信息,包括测试结束后的整理活动,测试前事先通知受试者,正常饮食和休息?以避免身体状况不稳定对测试结果的影响。 4)测试包括静态平衡测试和动态平衡测试。静态平衡测试可通过单腿站立计时完成, 动态平衡测试可直接在平衡仪器上完成或通过直线行走完成。需要做准备的是在平坦的地面上用有色胶带贴出长五米.宽十厘米的直线。 2?正式测试

1)静态平衡测试:分别对双腿进行单腿支撑站立的计时。测试者给出''开始^的口令, 受试者单腿站立,双手自然放松于体侧。提膝上抬左腿或右腿,尽量将大腿抬平, 小腿放松下垂.以支撑脚移动或抬起的脚落地为动作的结束,测试者记录站立时 间。 2)动态平衡测试:用平衡仪器测试时,受试者做好准备动作后开始测试,按下仪器显示屏开始按钮,受试者单腿站立,目光平视仪器显示屏,使重心移动的轨迹尽量保 持在中心。左右腿各进行三次,每次持续测试两分钟。测试结束后,正确操作仪器 调出测试结果并做好记录。用直线行走测试时,测试者给出“开始■的口令,受试者 站在直线的一端向另一端双脚交替行走,双脚均需踩在直线上,方为有效。记录行 走5米所需的时间及双脚分别偏离直线的次数,如中途完全离开直线前进,记录偏 离角度。 3)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。 4)结束测试。 3?整理活动平衡仪测试结束后.受试者可能会出现类似在平衡仪上的不稳定感,如有出现需稍作休 4?注意事项 1)测试中,受试者的安全第一,平衡仪器上的测试需要做好保护措施。 2)测试时,保持周围环境安静.避免影响受试者注意力。 5?评价:动作发展分级

力量训练后肌肉的恢复 力量训练运动强度大,能量消耗多,神经负担重。因此,必须特别注意训练后的恢复。没有恢复就没有训练效果,也就没有肌肉的增长。恢复过程时间的长短由多种因素决定,如训练水平、负荷量大小、身体机能状态等。 总的说来,力量训练后在营养充分和休息良好的情况下,机体恢复到90%需要18小时,完全恢复需要72小时。 另外,较小肌肉的恢复相对较快,例如肱二、肱三头肌等48小时就能完全恢复,较大的肌肉,如股四头肌和背部竖脊肌等则需要72小时才能够恢复。如果肌肉没有完全恢复就进行第二次训练,则效果肯定不好。长此下去还会造成肌肉僵硬、过度疲劳,使训练效果大打折扣。那么,机体如何才能得到更快、更好的恢复呢? 我们知道,恢复主要有两种形式,即消极性恢复和积极性恢复。 消极性恢复是指一般的静止休息、睡眠等。睡眠时,中枢神经系统,尤其是大脑皮质的抑制过程占优势,能量物质的合成过程也占优势,体内的一些代谢产物或被利用或被排除,疲劳得到清除,肌肉的恢复和增长在睡眠中发生。因此,力量训练后必须有足够的睡眠时间,尤其是处于发育期的青少年。 积极性恢复是指用转换活动内容的方法进行恢复,如运动

后的整理活动、物理和机械的放松与按摩、适当补充维生素、心理放松等 积极性休息之所以能起到恢复作用,是由于转换新活动时,大脑皮质中枢的兴奋能诱导周围的抑制过程加强,使原已疲劳的中枢抑制加深,能量物质的合成进行更快,并能促进乳酸的消除。力量训练后的整理活动,有助于人体由激烈的活动状态转入正常的安静状态,使静脉血尽快回流心脏,加快整个机体的恢复,防止出现急性脑贫血、血压降低等不良现象。整理活动包括深呼吸和较缓和的活动,如慢跑、四肢放松摆动等。 力量训练后进行相互按摩和自我按摩,可使肌肉中的乳酸尽快排出或转化,促使肌肉放松,消除疲劳。按摩一般在运动结束后20-30分钟内或晚上睡觉时进行。按摩从轻按开始,逐渐过渡到推摩、擦摩、揉捏、按压和叩打,再配以局部抖动和被动活动。按摩要从远心端向近心端进行,即从小脚、大腿到腰背,从手、小臂、上臂到胸部,也可采用电动按摩或水力按摩。 力量训练结束20分钟后,最好洗个温水澡,水温控制在30-40摄氏度。温水浴不仅对心血管系统和中枢神经系统(大脑)有镇静作用,还能促进血液循环,保持皮肤清洁,排除体内废物,消除肌肉紧张,减轻酸痛感,加快机体的恢复。 在进行较大强度的力量训练时,能量消耗大。因此,训练

Romberg静态平衡能力测试法 本研究采用Romberg静态平衡能力的测试方法对研究对象进行平衡能力的测试。在测试前,排除研究对象因病、受伤等其它有可能导致影响测试结果的外在因素,尽量控制测试结果的准确性和可靠性。 具体测试方法:受试者赤脚闭目站立,一只脚抬起屈膝,脚尖放于另一只脚脚后跟处,脚尖不得接触地面,两臂自然下垂。在受试者发出开始计时信号后,测试员开表计时。每位受试者测三次求其平均值作为最终测试的结果,增加测试结果的准确性,减少实验误差。 强化 Romberg 征实验 测试方法:测试分为睁眼与闭眼两种,测试时受测者采用两足前后站立,足尖接足跟的直立方式,站立好睁眼或闭眼后开始计时,两脚有移动或身体出现失稳时停止计时。测试时保持环境安静。时间记录以秒为单位,测试分 3 次进行,取最大值。 闭目单足站立实验 参照《国民体质测定标准手册(成年人部分)》中闭眼单脚站立的测试标准: 受试者两臂侧平举,两腿并拢直立,脚尖向前。当听到口令时,受试者闭眼的同时用习惯支撑脚站立,另一腿屈膝提脚,使脚离开地面,抬起脚不得与另一腿发生接触。计时从离地脚离地开始到离地脚落地或支撑脚移动为止。以“秒(s)”为单位记录站立时间,记录统一保留小数点后 3 位。测试3次,两次测试之间间隔 5 分钟以上,取最佳成绩。 测试要求: (1)当离地脚触地、支撑脚移动停表; (2)测试时有人保护; (3)在测试过程中,受试者不能睁眼; (4)测试人员站在受试者的正面进行测试。 2、平衡木行走 参照《国民体质测定标准手册(幼儿部分)》中走平衡木的测试标准: 受试者站在“起点线”后的平台上,面向平衡木,双臂侧平举,当听到“开始”的 口令后,两脚交替向“终点线”前进。测试人员在受试者起动的同时开表计时,并跟随 受试者向“终点线”前进,同时注意观察受试者的动作,防止发生意外。当受试者任意 一个脚尖超过“终点线”时,立即停表。测试 2 次,取最好成绩。记录以秒为单位,精确到小数点后 3 位。 测试要求: (1)测试前,受试者脚尖不得超过“起点线”; (2)中途落地者须重新测试; (3)测试人员要注意保护受试者; (4)测试人员站在受试者的侧前方进行测试。 起立行走测试 测试3次,取平均值

平衡能力测试方案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

平衡能力测试方案 一、测试名称:平衡能力测试 二、测试器材:平衡仪、秒表、有色胶带、米尺、角度测量仪 三、测试环境:实验室,室内温度和湿度相对适宜、通风、无干扰、场地安全 四、测试步骤: 1. 准备工作 1)受试者同意进行测试,了解受试者既往健康史,并对其进行详细的身体健康筛选检查,如基础心率、血压及心理状况的测试,若有异常,不得进行测试。除此之外,应该对受试者躯干、测试中主要参加运动的身体部位进行功能性评定,包括关节活动度、柔韧性、平衡能力的测试。如有需要,测试前获取受试者或监护人书面同意。 2)准确记录受试者基本信息,主要包括姓名、年龄、性别、所属残障类型和程度以及最近情绪状况等。 3)测试者需要做好的工作:检测仪器是否可以正常运行,排除测试环境的不安全因素; 向受试者提供关于测试过程的详细步骤和运动注意事项,以及可能存在的危险等有关信息,包括测试结束后的整理活动,测试前事先通知受试者,正常饮食和休息,以避免身体状况不稳定对测试结果的影响。

4)测试包括静态平衡测试和动态平衡测试。静态平衡测试可通过单腿站立计时完成,动态平衡测试可直接在平衡仪器上完成或通过直线行走完成。需要做准备的是在平坦的地面上用有色胶带贴出长五米、宽十厘米的直线。 2.正式测试 1)静态平衡测试:分别对双腿进行单腿支撑站立的计时。测试者给出“开始”的口令,受试者单腿站立,双手自然放松于体侧。提膝上抬左腿或右腿,尽量将大腿抬平,小腿放松下垂,以支撑脚移动或抬起的脚落地为动作的结束,测试者记录站立时间。2)动态平衡测试:用平衡仪器测试时,受试者做好准备动作后开始测试,按下仪器显示屏开始按钮,受试者单腿站立,目光平视仪器显示屏,使重心移动的轨迹尽量保持在中心。左右腿各进行三次,每次持续测试两分钟。测试结束后,正确操作仪器调出测试结果并做好记录。用直线行走测试时,测试者给出“开始”的口令,受试者站在直线的一端向另一端双脚交替行走,双脚均需踩在直线上,方为有效。记录行走5米所需的时间及双脚分别偏离直线的次数,如中途完全离开直线前进,记录偏离角度。3)测试时,保持周围环境安静,避免影响受试者注意力。 4)结束测试。 3.整理活动 平衡仪测试结束后,受试者可能会出现类似在平衡仪上的不稳定感,如有出现需稍作休息。 4.注意事项

老年人摔倒莫急扶 老年人因机体衰老、神经、肌肉等功能退化,协调性差以及判断失误甚至疾病等多种原因,易致跌倒。若遇老年人跌倒时,一定要弄清情况,不要急于搀扶,以免造成不必要的麻烦和加重对跌倒者的伤害,严重者会致命。具体来说,一旦遇到老年人摔倒的情况,首先要上前询问,看意识是否清醒,粗略判断摔倒的环境与原因,是主观摔倒还是客观因素造成的(还要排除碰瓷假摔,不要惹祸上身)。可先询问姓名、年龄、摔倒的原因与当时的感受;其次判断摔倒着的手脚能否活动,最好可先让其试着自己站起来,方法是先让其平躺,再屈膝,能做起后翻转成跪姿,然后慢慢地双手支撑缓慢站起。如上述任何一项都不能做,则直接打120求救,不可擅自贸然行动。 老年人起床法:1.先眨眼数秒钟;2.分别活动手和脚各10秒钟;3.缓慢坐起,活动颈肩臂30秒钟;4.坐在床沿上,双腿下垂,活动膝、踝关节30秒钟;5.站起后靠近床沿活动腰部30秒钟(要左右或旋转,但不可做弯腰动作);6.慢慢迈步向前走几步后再用正常速度行走,绝不可站起来就跑!因为人体在休息的时候,迷走神经兴奋,血管扩张,若立即站立,则血液下沉,交感神经尚未兴奋,很容易造成大脑缺血或诱发心源性猝死等危险。 附:人体平衡能力测试 平衡能力是人体的一项重要生理功能,特别对于中老年人更为重要。可以预测和预防衰老及摔倒性疾病有极为重要的意义。人体平衡的维持是一个神经肌肉综合活动过程,人体平衡功能受到视觉、本体感觉和前庭感觉系统三方面影响。人体平衡功能的测量对某些疾病,特别是神经系统疾病、运动系统疾病有重要意义。其涉及范围包括临床诊断治疗、康复医学、老年医学、运动医学以及特种行业。平衡是指人体处在一种姿势或稳定状态下以及不论处于何种位置时,当运动或受到外力作用时,能自动地调整并维持原有姿势的能力。前者属于静态平衡,后者属于动态平衡。平衡能力的感觉来源于前庭、视觉和躯体感觉。前庭觉提供有关身体在一个不动的参照系统中的定位以及身体运动时加速的情况;视觉不仅提供我们周围环境的信息,也能提供身体的运动和方向的信息;躯体感觉又由肌肉、关节、肌腱等处的感受器产生。最终各方面的信息都传入中枢神经系统,进行综合分析处理后,再经锥体束发出随意运动的冲动,指挥肌肉-骨骼系统以随时纠正身体的位移与偏差,达到身体的平衡与姿势的稳定。常用的人体平衡测试法有传统主观观测法、量表法和压力平板测试法等。 传统的主观观测法操作简单易行方便直观快捷,但过于粗略主观,缺乏客观量化标准,只能用于疑有平衡功能障碍的患者的初步筛查;量表法易于量化,便于对照,但操作繁琐耗时,且受人为因素的影响,误差较高;压力平板测试操作简单快捷,但专业性强,费用较高,适宜研究运用。 1.闭目直立试验又称昂白试验(Romberg’s test)。是用来检查前庭平衡功能是否正常方法。受检者站立稳定,为前庭功能正常者。异常结果前庭周围性病变时,躯干倾倒方向朝向前庭破坏的一侧,与眼震慢相方向一致;中枢性病变时,躯干倾倒方向与眼震慢相不一致。Romberg氏检查法又叫闭目直立检查法(RombergTest),测试时要求受检者两足并拢直立、闭目,两臂前举,以观察受检者睁眼及闭目时躯干有无倾倒发生;强化Romberg检查法要求受检者两足一前一后、足尖接足跟直立,观察受检者睁、闭眼时身体的摇摆情况;单腿直立检查法要求受检者单腿直立,先睁眼,后闭眼,最长维持时间订为30秒。传统主观观察法操作简单,但也较为粗略和主观,缺乏客观统一的标准,不能判断平衡障碍的类型、特点及严重程度,只适用于临床上对疑有平衡功能障碍的患者进行初步的粗略筛选与测试。 需要检查人群前庭功能不平衡。Rpmberg氏病,又称Parry -Rombery氏综合征,进行性面偏侧萎缩症。病因未明。可能为遗传疾病。认为是植物神经系统的中枢性或周

力量训练中的肌肉酸痛的生理学分析及恢复机制 摘要:针对力量的训练是属于短时间、高强度的肌肉运动,这就是通常所说的无氧训练,进行高强度无氧训练后,往往会觉得肌肉有酸痛的感觉,这其实是生物学所说的氧不充足的情况下,糖类物质反应形成乳酸的结果。了解其产生的机理,笔者结合工作实际,对缓解酸痛产生提出了自己的应对办法。 关键字:力量训练;运动;恢复 肌肉酸痛生理反应出现的原因,了解乳酸生成的过程,通过深层次的剖析,使我们进一步清晰了肌肉酸痛和乳酸有着密切关联。也由此使我们知道如何消除或缓解这一现象的出现,为以后的生活、工作、学习提供良好的身体状况。 1 肌肉酸痛的产生 进行高强度训练后不可避免的会出现肌肉酸痛的现象,在血液循环的作用下,乳酸经过血液的作用进入肝脏,在人体的肝脏酶作用下转化为糖原,此时肌肉乳酸含量降低疼痛会逐渐消除。这个过程是训练后的恢复过程的一部分。 乳酸的形成是无氧的条件下糖代谢分解的产物,大量的乳酸堆积引起的肌肉酸的感觉。肌肉中的乳酸无氧代谢产物不能反向在肌肉内进一步逆转为糖只有一小部分发生氧化,

大部分的血液到肝脏为肝糖原。 乳酸的酸性较强它在人体的大量推挤,使得人体的酸碱平衡度发生了变化,此前的平衡状态被打破,从而使得机体不能以较好的状态工作。大量的实验数据表明,运动员训练肌肉酸痛后,肌肉已经不能感受到刺激,想再继续练涨肌肉基本已经不可能,此时肌肉疼痛使得运动员感到不舒服,开始排斥训练的继续。很难集中注意进行下去,最好此时停止高强度训练,等待酸痛感消失后再进行新的训练。 2 恢复“概念” 力量训练和恢复过程消耗的三个阶段:在第一阶段的过程:由于大量的高强度训练,人体对能源物质的消耗严重高于肌肉的恢复状态,人体的能源物质不断下降,导致了人体的各个系统机能的性状发生了变化。第二阶段:运动后恢复期。在停止运动后,机体进入恢复阶段,各器官系统的能源材料和功能逐渐恢复到原来的水平。第三阶段:超量恢复阶段。体内摄入的能量物质合成速度加快,此时运动时候的消耗已经得到补充,甚至能量物质比以往的平均储备量还要大。这导致此时的人体拥有超强的运动训练状态。这就是体育界所说的超量恢复。超量恢复经过一段时间调整会慢慢恢复到平均的身体状态。 “超量恢复”是一种体育训练的重要理论基础。在高强度的训练,超负荷重量运动后,肌肉的生长取决于过量的恢

平衡能力的训练 发表者:华东 一、基本概念 平衡是指人体所处的一种稳定状态,以及不论处在何种位置、运动或受到外力作用时,能自动调整并维持姿势的能力。即当人体重心垂线偏离稳定的支持面时,能立即通过主动的或反射性的活动使重心垂线返回到稳定的支持面内,这种能力称为平衡能力。恢复平衡能力是指训练时着重要求维持人体平衡,所采取的各种训练措施。通过这种训练,能激发姿势反射,加强前庭器官的稳定性,从而改善平衡功能。 二、维持平衡功能的因素 (一)人体具有保持身体位置安定的能力即稳定力,在身体最小的摆动下身体能保持姿势。 (二)再随意运动中能调整姿势 (三)能安全有效地对外来干扰做出反应,保持动态稳定性 三、平衡的种类 平衡可分为静态平衡和动态平衡 1.静态平衡是指人体在无外力的作用下,保持某一姿势,自身能控制身体平衡的能力,主要依赖于肌肉的等长收缩及关节两侧肌肉协同收缩来完成. 2.动态平衡在外力作用于人体或身体的原有平衡被破坏后,人体需要不断地调整自己的姿势来维持新的平衡的一种能力,主要依赖肌肉的等张收缩来完成,如平衡板上的站立训练.四、平衡功能障碍的原因 1.视觉 2.前庭功能 3.本体感觉效率 4.触觉的输入和敏感度. 5.中枢神经系统的功能. 6.视觉及空间感知能力. 7.主抗肌与拮抗肌的协调动作. 8.肌力与耐力. 9.关节的灵活度和软组织的柔韧度. 五、平衡功能的评定 平衡障碍严重程度分级 级别特征 0 伸直下肢时不能坐 1 能在伸直下肢的情况下坐着 2 能手膝位站立 3 能双膝跪立 4 能双足站立 5 一腿前一腿后地站着时能将身体重心从后腿移到前腿 6 能单膝跪立 7 能单腿站立、 脊髓损伤患者平衡障碍的评定

平衡能力测试指标及方法的运用 1.平衡能力的测试指标 (1)静态平衡能力测试 正常站立睁眼、正常站立闭眼、单脚站立、闭眼单脚站立. (2)动态平衡能力测试 得分(Seore)、最大角速度 (Rot.SpeedMax)、平均角速度(Rot.speed中)、在前、中、后、左、中、右区域所占的时间与该测试者的测试总时间的百分比、球在中心区、1、2、3、4区域内各停留的时间、测试结果等级。 2.平衡能力的测试方法 按照各种不同的平衡能力测试方法:人体的静态平衡能力测试、动态平衡测试。 (1)动态平衡测试 测试仪器:动态平衡仪,由一台电脑,一个连接传感器的上下踏板和一个扶手组成。 动态平衡测试原理:测试屏幕上由内到外分成中心区,1,2,3,4五个环形区,测试开始后位于中心区域的红球会因受试者两下肢的用力不同而移动,小球在这五个不同的区域里每停留SOms就会被记录一次,并同时获得不同的点数即获得相应的得分,每在中心区,1,2,3,4区停留50ms分别获得30,5,2,1,o分。由受试者的下肢控制球的移动,尽量让球保持在中心区域,如红球有滑出中心区的趋势,受试者提前预判,并主观上使脚下用力,用力方向与小球运动方向相反,使红球尽快回到中心区域,并使红球尽可能多的时间维持在中心区域内,以获得尽可能高的分数。 测试指标:得分(Seore)、最大角速度 (Rot.SpeedMax)、平均角速度(Rot.speed中)、在前、中、后、左、中、右区域所占的时间与该测试者的测试总时间的百分比、球在中心区、1、2、3、4区域内各停留的时间、测试结果等级。 测试方法:建立并进入系统,双击启动图标,于Patient处建立受试者信息,包括姓名,年龄,身高,体重,性别后保存,并选定该受试者,于 Startpractiee

肌肉的超量恢复 肌肉或者肌群在适当运动练习之后,会使肌肉产生适度的疲劳和形态功能等等方面一定程度的下降。通过适当时间的休息,可以使肌肉的力量和形态功能等方面恢复到运动前的水平,并且在一定时间之内,还可以继续上升并且超过原有水平。随休息的时间延长,又逐渐下降回原有的功能水平。如果下一次练习是在超量恢复(肌肉功能上升并超过原有水平的一段时间内)的阶段进行的,就可以保持超量恢复不会消退,并且能逐步积累练习效果。如此通过反复的肌力练习就可以使肌肉体积增大,肌肉力量增强。这就是“超量恢复”。 人体的肌肉力量之所以在合理训练后能够逐渐提高,就是因为有“超量恢复原理”在起作用。目前所有的肌力练习方法,可以说都是根据这一理论基石推导延伸出来的。毫不夸张地说,没有超量恢复,就没有肌力的增长,人体就不会具有可训练性。 超量恢复是在运动的休息期来完成的。在增肌训练的时候,如果是大强度,必须要有三天的休息时间,每次进餐时,必须要有蛋白质。而且蛋白质与碳水化合物的比重要大些。训练的当天一定要保证8小时以上的睡眠这样可以促进蛋白质更好的吸收。如果训练强度较小可以有两天或者是一天的休息时间,但蛋白质的摄入可以相对减少。睡眠同样要保证8小时。在训练后恢复期的时候所要提醒大家的其实就是两点,保证充足的睡眠和营养的合理搭配。超量恢复期其实对每个人而言都是不同的,要求我们做好训练和饮食计划,抓准最适合自己的时机进行训练、休息和补充营养,进步会很快。 超量恢复原理

超量恢复是使ATP、CP、肌糖原、蛋白质等能量物质的超量补偿和存储的过程,而“肌肉酸痛的消失”只是乳酸转变为部分糖原的过程,并不代表超量恢复。超量恢复后,由于能量物质的超量补偿,训练部位的肌肉发胀、发硬,肌肉围度增大,故此时开始更大负荷的训练效果最好。否则,肌肉中供能物质的存储量逐渐降低,就错过了时机。 超量恢复是建立在充足营养和充分睡眠基础上的。碳水化合物和蛋白质等营养补充是超量恢复的物质基础,充分的睡眠能有效恢复精力,更重要的是大部分能量物质的合成再生,基本上在睡眠时进行的,因此营养和睡眠是两个重要环节。 剧烈的运动停止,能量的消耗大幅度下降,这时合成必然超过分解,直至身体恢复彻底。这种不断的大量消耗身体内能量物质,又不断地恢复,特别是形成的超量恢复是我们人体进行运动健身的重要生理学依据。 恢复过程的阶段性 恢复过程简要地可分为三个阶段。 1、正在运动时的恢复阶段 运动时人体的能量消耗过程(分解过程)占优势,恢复过程(合成过程)也在进行,只是由于身体运动时间长、强度大,而消耗能量物质较多,身体各器官系统发挥最大的机能能力参与恢复(再合成),也满足不了消耗的需要,造成消耗多于恢复,体内的能量物质不断减少,身体活动的机能能力下降。 2、运动后的恢复阶段

平衡能力测试表 姓名:性别:年龄:居家号/ID号:

整个过程中受试者的后背不用接触椅子靠背。如果测试过程中老人出现头晕、眼前发黑的情况,则立刻停止测试,并解释可能是由于快速的体位改变引起的直立性低血压,休息一会就会缓解。等老人休息恢复后,如果老人觉得还可以则可以继续测试,并嘱咐老人用自己比较舒适的速度,不要求快。 2.起立行走测验(Timed Up and Go Test,简称TUG): (1)所用工具:一把有扶手的椅子、秒表 (2)测量环境:地面平整坚固,宽≥3米 (3)测量方法:受试者穿平常穿的鞋, 坐在有扶手的靠背椅上(座位高约48厘米,扶手高约68厘米), 身体靠在椅背上, 双手放在扶手上。如使用助行工具( 如拐杖、助行器等) , 则将助行具握在手中。在离座椅3米远的地面上贴一条彩条或划一条可见的粗线或放一个明显的标记物。当测试者发出“开始”的指令后, 患者从靠背椅上站起。站稳后, 按照平时走路的步态, 向前走3米, 过粗线或标记物处后转身, 然后走回到椅子前, 再转身坐下, 靠到椅背上。测试过程中不能给予任何躯体的帮助。测试者记录患者背部离开椅背到再次坐下(靠到椅背) 所用的时间(以秒为单位)。 (4)结果判定:如受试者完成该测验所需的时间>12秒,判断为跌倒风险高;如完成此项测试的时间≤12秒,判断为跌倒风险低。 (5)注意事项:受试者可以借助扶手从椅子上站起来,步行时尽可能与平常一样,行走中允许使用来自自身的辅助手段,

但不允许接受来自他人的帮助。测试过程中最好有两位调查员跟在老人的身体两侧做好保护,防止跌倒。 3.走直线步态测试(Tandem Gait Test,简称TGT): (1)所用工具:用尺子或者有颜色的胶带在平整的地面上标记出约10厘米宽3米长的步行带。 (2)测量环境要求:安静宽敞,地表水平、坚固。 测量方法:该测试从侧面观察姿势的情况,受试者在指定步行带上从直线串联式姿势开始,一只脚放在另一只脚前面,两脚距离不超过1厘米。记录可以正确行走的步数,如受试者可以在直线上行走8步,其中6步为正确行走,记录为6/8。测试过程中允许使用助行工具(如拐杖、助行器等)。 (3)错误的步伐为:1.两只脚的左右间距超过一个脚的宽度(见下图);2.前脚后跟没有超过后脚脚尖(往前迈少了);3.前脚后跟与后脚脚尖之间的缝隙超过1cm (往前迈多了)。 (4)结果判定:如受试者完成此项测试结果<8/8,表明平衡能力差,判断为跌倒风险高;如受试者完成此项测试结果≥8/8,判断为跌倒风险低。 (5)注意事项:测试前进行解释并演示一次,演示之后,进行一次指导性尝试,确保受试者已经正确理解整个测试过程。测试过程中最好有两位调查员跟在老人的身体两侧做好保护,防止跌倒。