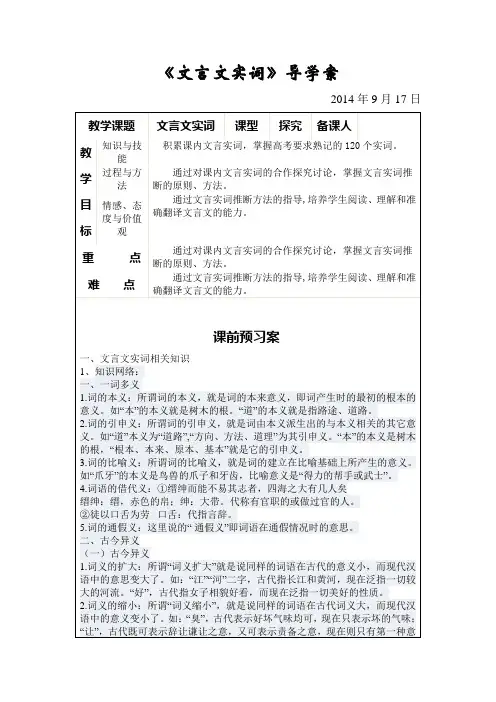

文言实词14-导学案

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:4

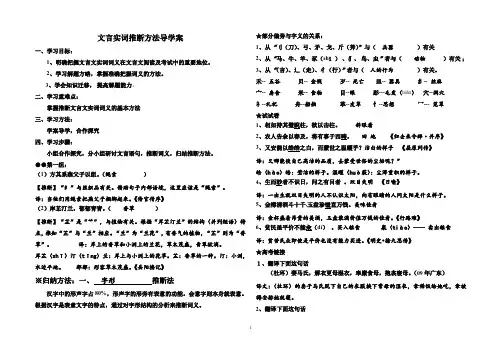

文言实词推断方法导学案一、学习目标:1、明确把握文言文实词词义在文言文阅读及考试中的重要地位。

2、学习解题方略,掌握准确把握词义的方法。

3、学会知识迁移,提高解题能力。

二、学习重难点:掌握推断文言文实词词义的基本方法三、学习方法:学案导学,合作探究四、学习步骤:小组合作探究,分小组研讨文言语句,推断词义,归结推断方法。

●●第一组:(1)方其系燕父子以组.。

(绳索)【推断】“纟”与丝织品有关。

借助句子内部语境,这里应该是“绳索”。

译:当他们用绳索把燕父子捆绑起来。

《伶官传序》(2)岸芷.汀兰,郁郁青青。

(香草)【推断】“芷”是“艹”,与植物有关。

根据“岸芷汀兰”的结构(并列短语)特点,推知“芷”与“兰”相应。

“兰”为“兰花”,有香气的植物,“芷”则为“香草”。

译:岸上的香草和小洲上的兰花,草木茂盛,青翠欲滴。

岸芷(zhǐ)汀(tīng)兰:岸上与小洲上的花草。

芷:香草的一种。

汀:小洲,水边平地。

郁郁:形容草木茂盛。

《岳阳楼记》※归纳方法:一、字形推断法汉字中的形声字占80%,形声字的形旁有表意的功能。

会意字则本身就表意。

根据汉字是表意文字的特点,通过对字形结构的分析来推断词义。

★部分偏旁与字义的关系:1、从“刂(刀)、弓、矛、戈、斤(斧)”与(兵器)有关2、从“马、牛、羊、豕(shǐ)、犭、鸟、虫”者与(动物)有关;3、从“(言)、辶(走)、彳(行)”者与(人的行为)有关。

禾-- 五谷贝-- 金钱歹-- 死亡皿-- 器具纟-- 丝麻宀-- 房舍米-- 食物目--眼髟---毛发(biāo)穴--洞穴礻--礼祀舟--船舶革--皮革忄--思想冖--- 笼罩★试试看1、相如持其璧睨.柱,欲以击柱。

斜眼看2、农人告余以春及,将有事于西畴.。

田地《归去来兮辞·并序》3、又安能以皓皓..之白,而蒙世之温蠖乎?洁白的样子《屈原列传》译:又哪能使自己高洁的品质,去蒙受世俗的尘垢呢?”皓(hào)皓:莹洁的样子。

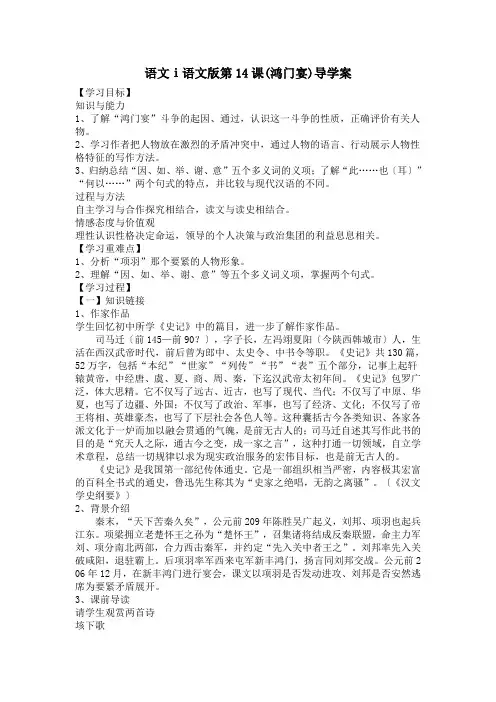

语文ⅰ语文版第14课(鸿门宴)导学案【学习目标】知识与能力1、了解“鸿门宴”斗争的起因、通过,认识这一斗争的性质,正确评价有关人物。

2、学习作者把人物放在激烈的矛盾冲突中,通过人物的语言、行动展示人物性格特征的写作方法。

3、归纳总结“因、如、举、谢、意”五个多义词的义项;了解“此……也〔耳〕”“何以……”两个句式的特点,并比较与现代汉语的不同。

过程与方法自主学习与合作探究相结合,读文与读史相结合。

情感态度与价值观理性认识性格决定命运,领导的个人决策与政治集团的利益息息相关。

【学习重难点】1、分析“项羽”那个要紧的人物形象。

2、理解“因、如、举、谢、意”等五个多义词义项,掌握两个句式。

【学习过程】【一】知识链接1、作家作品学生回忆初中所学《史记》中的篇目,进一步了解作家作品。

司马迁〔前145—前90?〕,字子长,左冯翊夏阳〔今陕西韩城市〕人,生活在西汉武帝时代,前后曾为郎中、太史令、中书令等职。

《史记》共130篇,52万字,包括“本纪”“世家”“列传”“书”“表”五个部分,记事上起轩辕黄帝,中经唐、虞、夏、商、周、秦,下迄汉武帝太初年间。

《史记》包罗广泛,体大思精。

它不仅写了远古、近古,也写了现代、当代;不仅写了中原、华夏,也写了边疆、外国;不仅写了政治、军事,也写了经济、文化;不仅写了帝王将相、英雄豪杰,也写了下层社会各色人等。

这种囊括古今各类知识、各家各派文化于一炉而加以融会贯通的气魄,是前无古人的;司马迁自述其写作此书的目的是“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,这种打通一切领域,自立学术章程,总结一切规律以求为现实政治服务的宏伟目标,也是前无古人的。

《史记》是我国第一部纪传体通史。

它是一部组织相当严密,内容极其宏富的百科全书式的通史,鲁迅先生称其为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

〔《汉文学史纲要》〕2、背景介绍秦末,“天下苦秦久矣”,公元前209年陈胜吴广起义,刘邦、项羽也起兵江东。

项梁拥立老楚怀王之孙为“楚怀王”,召集诸将结成反秦联盟,命主力军刘、项分南北两部,合力西击秦军,并约定“先入关中者王之”。

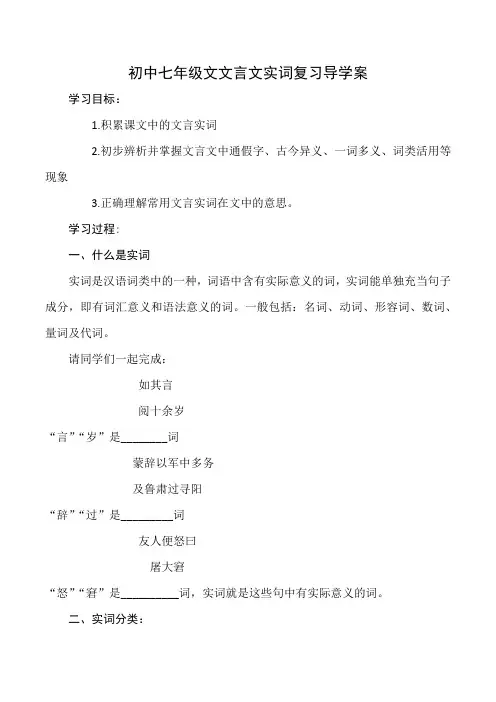

初中七年级文文言文实词复习导学案学习目标:1.积累课文中的文言实词2.初步辨析并掌握文言文中通假字、古今异义、一词多义、词类活用等现象3.正确理解常用文言实词在文中的意思。

学习过程:一、什么是实词实词是汉语词类中的一种,词语中含有实际意义的词,实词能单独充当句子成分,即有词汇意义和语法意义的词。

一般包括:名词、动词、形容词、数词、量词及代词。

请同学们一起完成:如其言阅十余岁“言”“岁”是________词蒙辞以军中多务及鲁肃过寻阳“辞”“过”是_________词友人便怒曰屠大窘“怒”“窘”是__________词,实词就是这些句中有实际意义的词。

二、实词分类:(一)通假字:“通假”就是“通用、假借”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

1.找出下列例句中的通假字①尊君在不《陈太丘与友期行》②不亦说乎《<论语>十二章》在《陈太丘与友期行》中“尊君在不”中的“不”读成“fǒu”,读音相同,所以“不”通“否”,解释为:不;同样《<论语>十二章》中“不亦说乎”中“说”读成“yuè”,所以“说”通“悦”,解释为:愉快。

可见,一般而言,通假字的解释分为两点:①“……”通“……”②解释为:……2.当堂训练,找出句中的通假字,并解释:①其人舍然大喜(《穿井得一人》)②对镜帖花黄《木兰诗》③吾十有五而志于学《<论语>十二章》①中“舍”同“释”,解除,消除;②中“帖”同“贴”粘贴;③中“有”同“又”,用在整数和零数之间。

(二)词性活用:是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其它词类现象。

古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一。

主要有:名词活用作动词,名词活用作状语,动词也可活用为名词,形容词的意动和使动等1.名词活用作动词,课堂练习:一狼洞其中:《狼》恐前后受其敌:《狼》“一狼洞其中”中的“洞”本来是名词,解释为“洞穴”,这里用作动词,解释为“打洞”;“恐前后受其敌”中的“敌”本来是名词,解释为“敌人”,这里用作动词,解释为“攻击”。

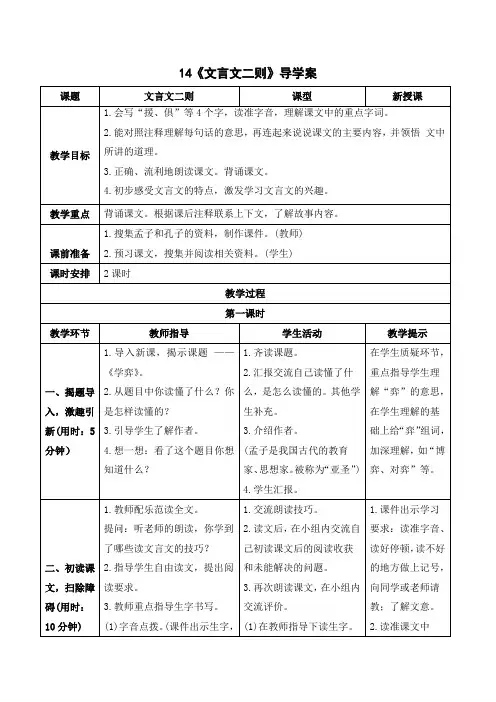

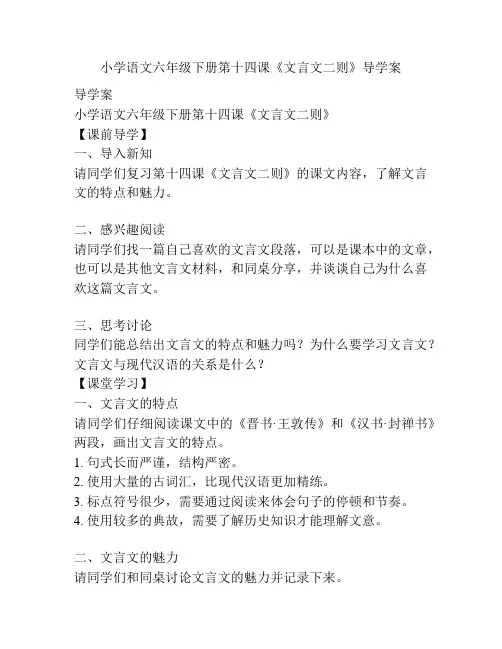

14《文言文二则》导学案实吗?为什么“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤”呢? 4.教师结合资料小结。

白其中的道理。

四、布置作业,课外延伸(用时:3分钟)1.背诵课文《两小儿辩日》。

2.试着把课文改编成课本剧。

1.背诵课文。

2.小组合作把课文改编成课本剧,在社团活动中演一演。

要给学生提供表演的平台,可利用社团活动来完成。

第五单元集体备课本单元围绕着“科学与发现”这一主题,安排了《文言文二则》《真理诞生于一百个问号之后》《表里的生物》《他们那时候多有趣啊》四篇课文。

《文言文二则》中,《学弈》讲述了两个人同时学下棋,效果却大不一样的故事;《两小儿辩日》讲述了两个孩子争辩太阳远近的问题。

《真理诞生于一百个问号之后》用事实论证了只要善于观察,不断发问,不断解决疑问,锲而不舍,就能在现实生活中发现真理。

《表里的生物》记叙了作者小时候一段幼稚可笑的经历,体现了小孩的好奇心。

《他们那时候多有趣啊》描绘了在作者的想象中,未来的上学方式和今天的不同。

单元语文要素在课文中的梯度序列内容 课时 教学要点文言文二则 21.会写24个字,正确读写37个词语。

2.正确、流利地朗读文言文,注意朗读停顿;能背诵文言文。

3.能对照《文言文二则》中的注释,知晓每句话的意思,再连起来说说故事的内容;明白《表里的生物》中“我”是一个怎样真理诞生于一百个问号之后 2表里的生物214 文言文二则▶教学目标1.会写“援、惧”等4个字。

2.正确、流利地朗读课文。

背诵课文。

3.能联系上下文,理解重点字词的意思;能对照注释,想想每句话的意思,了解故事的内容。

4.懂得《学弈》中蕴含的道理,知道《两小儿辩日》中两个小孩是怎样说明自己的观点的。

5.感受文言文的特点,激发学生对传统文化的兴趣。

▶教学重难点1.理解文言词句的意思,把握故事的内容。

2.懂得《学弈》中蕴含的道理,知道《两小儿辩日》中两个小孩是怎样说明自己的观点的。

▶教学策略1.识字写字在课文的讲解中穿插识字教学,着重指导多音字和通假字。

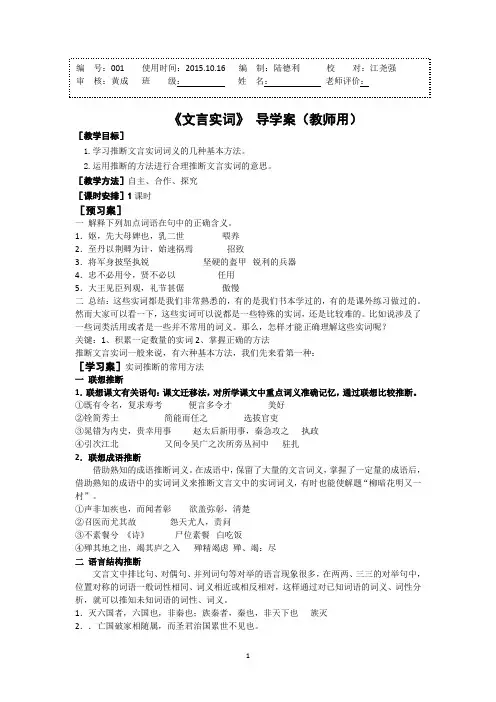

《文言实词》导学案(教师用)[教学目标]1.学习推断文言实词词义的几种基本方法。

2.运用推断的方法进行合理推断文言实词的意思。

[教学方法]自主、合作、探究[课时安排]1课时[预习案]一解释下列加点词语在句中的正确含义。

1.妪,先大母婢也,乳二世喂养2.至丹以荆卿为计,始速祸焉招致3.将军身披坚执锐坚硬的盔甲锐利的兵器4.忠不必用兮,贤不必以任用5.大王见臣列观,礼节甚倨傲慢二总结:这些实词都是我们非常熟悉的,有的是我们书本学过的,有的是课外练习做过的。

然而大家可以看一下,这些实词可以说都是一些特殊的实词,还是比较难的。

比如说涉及了一些词类活用或者是一些并不常用的词义。

那么,怎样才能正确理解这些实词呢?关键:1、积累一定数量的实词2、掌握正确的方法推断文言实词一般来说,有六种基本方法,我们先来看第一种:[学习案]实词推断的常用方法一联想推断1.联想课文有关语句:课文迁移法,对所学课文中重点词义准确记忆,通过联想比较推断。

①既有令名,复求寿考便言多令才美好②铨简秀士简能而任之选拔官吏③晁错为内史,贵幸用事赵太后新用事,秦急攻之执政④引次江北又间令吴广之次所旁丛祠中驻扎2.联想成语推断借助熟知的成语推断词义。

在成语中,保留了大量的文言词义,掌握了一定量的成语后,借助熟知的成语中的实词词义来推断文言文中的实词词义,有时也能使解题“柳暗花明又一村”。

①声非加疾也,而闻者彰欲盖弥彰,清楚②召医而尤其故怨天尤人,责问③不素餐兮《诗》尸位素餐白吃饭④殚其地之出,竭其庐之入殚精竭虑殚、竭:尽二语言结构推断文言文中排比句、对偶句、并列词句等对举的语言现象很多,在两两、三三的对举句中,位置对称的词语一般词性相同、词义相近或相反相对,这样通过对已知词语的词义、词性分析,就可以推知未知词语的词性、词义。

1.灭六国者,六国也,非秦也;族秦者,秦也,非天下也族灭2..亡国破家相随属,而圣君治国累世不见也。

上下句以“而”相连,表并列关系,据“亡国破家”这个并列结构的短语可推知“圣君治国”亦当为并列关系,译为“圣明之君,治平之国”。

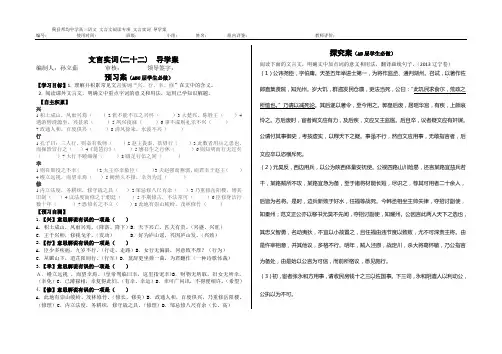

文言实词(二十二) 导学案编制人:孙立茹审核:领导签字:预习案(ABC层学生必做)【学习目标】1. 理解并积累常见文言实词“兴、行、幸、修”在文中的含义。

2. 阅读课外文言文,明确文中重点字词的意义和用法,运用已学知识解题。

【自主积累】兴1积土成山,风雨兴焉()2犹不能不以之兴怀()3大楚兴,陈胜王()4遇游僧澄源至,兴甚浓()5夙兴夜寐()6事不成则礼乐不兴()7政通人和,百废俱兴()8清风徐来,水波不兴()行1孔子曰:三人行,则必有我师()2赵王畏秦,欲毋行()3此数者用兵之患也,而操皆冒行之()4《琵琶行》()5感吾生之行休()6则知明而行无过矣()7大行不顾细谨()8蹑足行伍之间()幸1则吾斯役之不幸()2大王亦幸赦臣()3夫赵强而燕弱,而君幸于赵王()4缦立远视,而望幸焉()5阙然久不报,幸勿为过()修1内立法度,务耕织,修守战之具()2邹忌修八尺有余()3乃重修岳阳楼,增其旧制()4议法度而修之于朝廷()5不期修古,不法常可()6臣修身洁行数十年()7恐修名之不立()8此地有崇山峻岭,茂林修竹()【预习自测】1.【兴】意思解说有误的一项是()A.积土成山,风雨兴焉。

(降落、降下)B.天下兴亡,匹夫有责。

(兴盛、兴旺)C.王于兴师,修我戈矛。

(发动) D.好为庐山谣,兴因庐山发。

(兴致)2.【行】意思解说有误的一项是()A.臣少多疾病,九岁不行。

(行走、走路)B.女行无偏斜,何意致不厚?(行为)C.从郦山下,道芷阳间行。

(行军)D.莫辞更坐弹一曲,为君翻作(一种诗歌体裁)3.【幸】意思解说有误的一项是()A.缦立远视,而望幸焉。

(皇帝驾临曰幸,这里指宠幸)B.财物无所取,妇女无所幸。

(幸免)C.已薄禄相,幸复得此妇。

(有幸、幸运)D.幸可广问讯,不得便相许。

(希望)4.【修】意思解说有误的一项是()A.此地有崇山峻岭、茂林修竹。

(修长、修美)B.政通人和,百废俱兴,乃重修岳阳楼。

(修理)C.内立法度,务耕织,修守战之具。

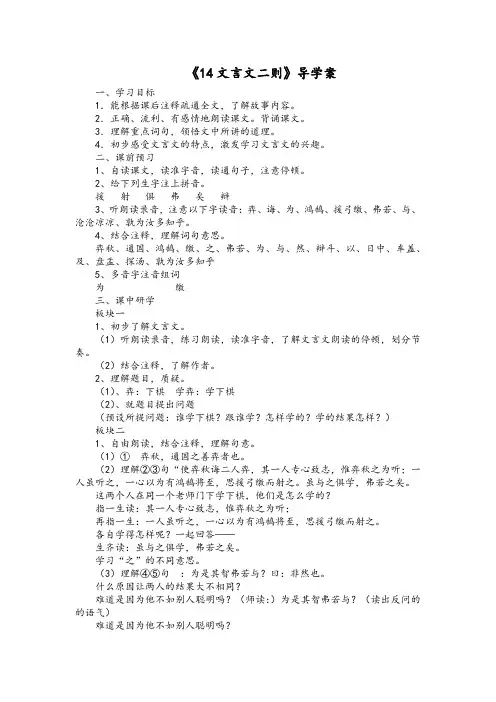

《14文言文二则》导学案一、学习目标1.能根据课后注释疏通全文,了解故事内容。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵课文。

3.理解重点词句,领悟文中所讲的道理。

4.初步感受文言文的特点,激发学习文言文的兴趣。

二、课前预习1、自读课文,读准字音,读通句子,注意停顿。

2、给下列生字注上拼音。

援射俱弗矣辩3、听朗读录音,注意以下字读音:弈、诲、为、鸿鹄、援弓缴、弗若、与、沧沧凉凉、孰为汝多知乎。

4、结合注释,理解词句意思。

弈秋、通国、鸿鹄、缴、之、弗若、为、与、然、辩斗、以、日中、车盖、及、盘盂、探汤、孰为汝多知乎5、多音字注音组词为缴三、课中研学板块一1、初步了解文言文。

(1)听朗读录音,练习朗读,读准字音,了解文言文朗读的停顿,划分节奏。

(2)结合注释,了解作者。

2、理解题目,质疑。

(1)、弈:下棋学弈:学下棋(2)、就题目提出问题(预设所提问题:谁学下棋?跟谁学?怎样学的?学的结果怎样?)板块二1、自由朗读,结合注释,理解句意。

(1)①弈秋,通国之善弈者也。

(2)理解②③句“使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

虽与之俱学,弗若之矣。

这两个人在同一个老师门下学下棋,他们是怎么学的?指一生读:其一人专心致志,惟弈秋之为听;再指一生:一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

各自学得怎样呢?一起回答——生齐读:虽与之俱学,弗若之矣。

学习“之”的不同意思。

(3)理解④⑤句:为是其智弗若与?曰:非然也。

什么原因让两人的结果大不相同?难道是因为他不如别人聪明吗?(师读:)为是其智弗若与?(读出反问的的语气)难道是因为他不如别人聪明吗?(指生读:)为是其智弗若与?(读出强烈的语气。

练习两遍)回答——生齐读:曰:非然也。

(读出肯定的语气)2、感悟道理从这则文言文故事中,你悟出了什么道理?生:学习、做事时,要专心致志,不能三心二意。

3、联系生活,深入理解板块三同样方法学习《两小儿辩日》四、课后研学1. 熟练背诵两则文言文;2. 复述故事,并聆听体会。

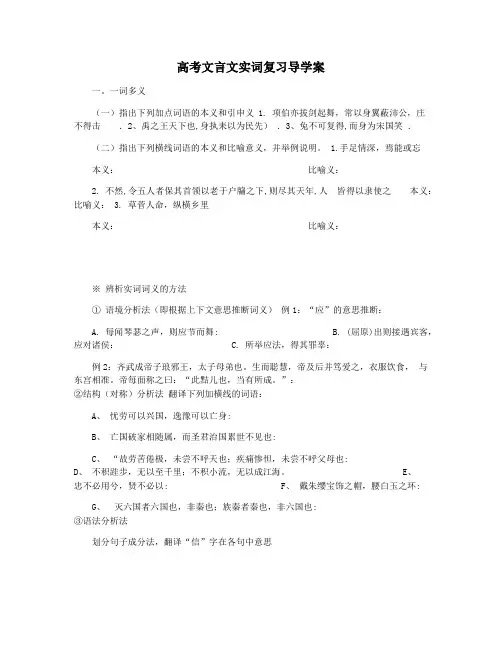

高考文言文实词复习导学案一。

一词多义(一)指出下列加点词语的本义和引申义 1. 项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击.2、禹之王天下也,身执耒以为民先).3、兔不可复得,而身为宋国笑.(二)指出下列横线词语的本义和比喻意义,并举例说明。

1.手足情深,焉能或忘本义:比喻义:2. 不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之本义:比喻义: 3. 草菅人命,纵横乡里本义:比喻义:※ 辨析实词词义的方法① 语境分析法(即根据上下文意思推断词义)例1:“应”的意思推断:A. 每闻琴瑟之声,则应节而舞:B. (屈原)出则接遇宾客,应对诸侯: C. 所举应法,得其罪辜:例2:齐武成帝子琅邪王,太子母弟也。

生而聪慧,帝及后并笃爱之,衣服饮食,与东宫相准。

帝每面称之曰:“此黠儿也,当有所成。

”:②结构(对称)分析法翻译下列加横线的词语:A、忧劳可以兴国,逸豫可以亡身:B、亡国破家相随属,而圣君治国累世不见也:C、“故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也:D、不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

E、忠不必用兮,贤不必以: F、戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环:G、灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非六国也:③语法分析法划分句子成分法,翻译“信”字在各句中意思A、“信义著于四海”B、“烟波微茫信难求。

”C、“今以蒋氏观之,犹信。

”D、“楚王贪而信张仪。

”④联想推断法(联系所学过的文言实词意义和用法)A.诸将争欲攻之,汉不听听: B.其旁古木数十,不可斧斤斧斤:C.或多惶惧,失去常度度: D.入城,隳池踏田,民怨隳:1二.词类活用导学案(一)名词活用1.试找出下列句中名词活用作状语的词并解释,并试着找出名词活用作状语的规律和特点。

A:(1)东犬西吠 (2)吾妻死之年所手植也 (3)草行露宿,日与北骑相出没于长淮间(4)雄州雾列,俊采星驰 (5)而相如廷叱之 (6)常以身翼蔽沛公 (7)人皆得以隶使之 (8)项伯东向坐,亚父南向坐 B: 1、嫂蛇行匍伏。

义了。

3.词义转移:所谓“词义转移”,就是说同样的词语在古代是一个方面的意思,到了今天却变成别的一个方面的意思了。

如:“涕”,古代指眼泪,现在指鼻涕;“偷”,古代指苟且、马虎、刻薄、不厚道,今义转移为偷窃。

4.词义弱化:所谓“词义弱化”,就是指同样的词语,在古代时所表示的语义较强,而今天所表示的语义则较弱。

如:“很”,古义是凶狠,表示的程度很高,很深,现在表示的程度不怎么高深。

“怨”,古义表示仇恨、怀恨,现在表示埋怨、责备。

5.词义强化:所谓“词义强化”,就是指同样的词语在古代表示的意义较弱,而今天所表示的语义增强了。

如:“恨”,古代表示遗憾、不满的意思,如“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”,今天表示仇恨、怀恨。

“诛”,最初只是责备之意,如“口诛笔伐”,后来强化为“杀戮”的意思。

6.感情色彩变化:有些词语在应用的过程中,感情色彩逐步发生了变化,这往往与它们意思的改变分不开。

如:“卑鄙”原指地位低,见识浅,中性词,现在表示品德低,含贬义。

“爪牙”古代表示得力的帮手,褒义词,现在表示坏人的帮凶,贬义词。

“锻炼”,古代除有冶炼之意外,还有玩弄法律对人进行诬陷之意,属贬义词,现在是褒义词。

7.名称说法的演变:有些时候古文中用一个词表示某一意思,而现代汉语中已不再使用该词语表示,而是换用别的词语表示了。

如:“目”现已换成“眼睛”,“寡”现已换用“少”了,“足”现已换用“脚”了。

掌握古今词义的异同,主要靠积累、记忆。

着重记那些和现代汉字,形同、音同而义异的词。

同时可以和含有古代词义的成语相互参证。

如:“走”古义是“小步快跑”,引申为“跑”;“偷”是“勉强”、“凑合”的意思。

这就可以和“走马观花”、“不胫而走”、“苟且偷生”中的“走”和“偷”对照理解。

(二)同形异义除单音词古今异义外,要特别防止古汉语相邻的两个单音节词与同形的现代汉语双音节词的混淆。

练习:解释下列句子中加点词语的古今意义和用法。

①烈士暮年,壮心不已烈士:古代表示刚直侠义之人,现在表示为正义牺牲的人。

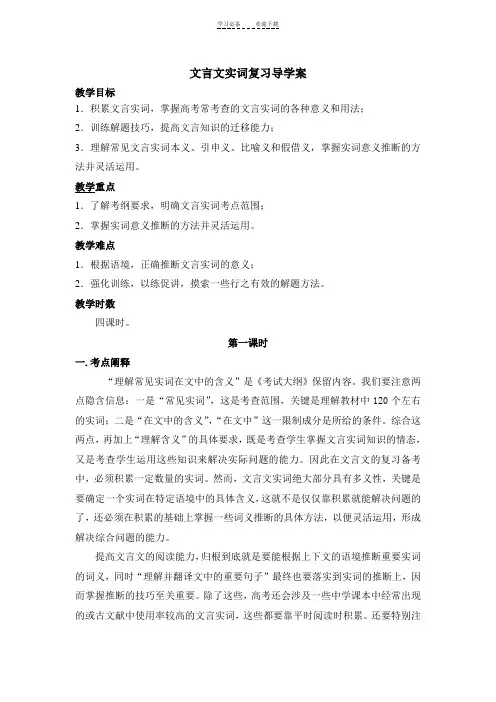

文言文实词复习导学案教学目标1.积累文言实词,掌握高考常考查的文言实词的各种意义和用法;2.训练解题技巧,提高文言知识的迁移能力;3.理解常见文言实词本义、引申义、比喻义和假借义,掌握实词意义推断的方法并灵活运用。

教学重点1.了解考纲要求,明确文言实词考点范围;2.掌握实词意义推断的方法并灵活运用。

教学难点1.根据语境,正确推断文言实词的意义;2.强化训练,以练促讲,摸索一些行之有效的解题方法。

教学时数四课时。

第一课时一.考点阐释“理解常见实词在文中的含义”是《考试大纲》保留内容。

我们要注意两点隐含信息:一是“常见实词”,这是考查范围,关键是理解教材中120个左右的实词;二是“在文中的含义”,“在文中”这一限制成分是所给的条件。

综合这两点,再加上“理解含义”的具体要求,既是考查学生掌握文言实词知识的情态,又是考查学生运用这些知识来解决实际问题的能力。

因此在文言文的复习备考中,必须积累一定数量的实词。

然而,文言文实词绝大部分具有多义性,关键是要确定一个实词在特定语境中的具体含义,这就不是仅仅靠积累就能解决问题的了,还必须在积累的基础上掌握一些词义推断的具体方法,以便灵活运用,形成解决综合问题的能力。

提高文言文的阅读能力,归根到底就是要能根据上下文的语境推断重要实词的词义,同时“理解并翻译文中的重要句子”最终也要落实到实词的推断上,因而掌握推断的技巧至关重要。

除了这些,高考还会涉及一些中学课本中经常出现的或古文献中使用率较高的文言实词,这些都要靠平时阅读时积累。

还要特别注意与古今异义、词类活用、一词多义和古今通假等现象联系理解。

二.一词多义一个文言实词一般有多个义项,但在特定的语言环境中,它意义却又是唯一的。

因此我们一定要善于把实词放在语言环境中来考查分析,根据上下文来进行词义的推断。

一词多义的复习,我们主要了解词语的本义、引申义、比喻义和假借义。

可以从词的本义推断,有以下这样一些推动方法。

三.文言实词的推断方法(一)依形推义法汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

小学语文六年级下册第十四课《文言文二则》导学案导学案小学语文六年级下册第十四课《文言文二则》【课前导学】一、导入新知请同学们复习第十四课《文言文二则》的课文内容,了解文言文的特点和魅力。

二、感兴趣阅读请同学们找一篇自己喜欢的文言文段落,可以是课本中的文章,也可以是其他文言文材料,和同桌分享,并谈谈自己为什么喜欢这篇文言文。

三、思考讨论同学们能总结出文言文的特点和魅力吗?为什么要学习文言文?文言文与现代汉语的关系是什么?【课堂学习】一、文言文的特点请同学们仔细阅读课文中的《晋书·王敦传》和《汉书·封禅书》两段,画出文言文的特点。

1. 句式长而严谨,结构严密。

2. 使用大量的古词汇,比现代汉语更加精练。

3. 标点符号很少,需要通过阅读来体会句子的停顿和节奏。

4. 使用较多的典故,需要了解历史知识才能理解文意。

二、文言文的魅力请同学们和同桌讨论文言文的魅力并记录下来。

文言文的魅力:1. 丰富的词汇和独特的语法结构,让人感受到古人智慧的闪光点。

2. 深刻的思想和丰富的哲理,可以启发人们思考生活和人生的意义。

3. 透过文言文,可以了解古代社会和历史文化,扩大自己的知识面。

三、学习文言文的意义请同学们思考学习文言文的意义,并互相分享。

学习文言文的意义:1. 文言文是中华文化的重要组成部分,学习文言文可以加深对中国传统文化的了解和认知。

2. 文言文的学习可以提高语言修养和阅读能力,培养对语言的敏感性和细腻性。

3. 学习文言文可以锻炼思维能力和动脑能力,拓宽思维的眼界,提高表达能力。

四、文言文与现代汉语的关系请同学们阅读课文中的《晋书·封禅碑》和《汉书·禹贡》两段,并讨论文言文与现代汉语的关系。

文言文与现代汉语的关系:1. 文言文是现代汉语的基础和源头,很多汉字和词汇都是从古代演变而来的。

2. 现代汉语在文言文的基础上发展而来,保留了一部分古汉语的特点和表达方式。

3. 学习文言文可以帮助我们更好地理解和运用现代汉语,提高中文的语言修养和表达能力。

《滕王阁序》【自学指导】1.注音瓯 (ōu) 越翼轸(zhěn) 懿 (yì) 范襜帷(chān) 骖騑(cānfeī) 雕甍(méng) 舸 (gě) 舰潦水(1ǎ0) 孤骛(wù) 彭蠡(Iǐ)2.古今异义时维 (古义:语气词;今义:维护维持) 九月3.一词多义引控蛮荆而引瓯越(动词,连接)引而不发(动词,拉弓)引兵出战(动词,率领)左右欲引相如(动词,拉)操军不利,引次江北(动词,带领)属序属三秋(动词,适值)吾属今为之虏矣(名词,类、等、辈)屈原属草稿来定(动词,写作)属予作文以记之(动词,嘱咐、嘱托)4.词类活用襟三江而带五湖(动词的意动用法,以…为襟、以……为带)雄州雾列,俊采星驰(名词作状语,像雾一样)穷岛屿之萦回(形容词活用作名词,曲折回环的景致)山原旷其盈视(动列活用作名词,视野)5.文言句式(1)倒装句童子何知,躬逢胜饯(宾语前置,即“知何”)访风景于崇阿(状语后置,应为“于崇阿访风景”)(2)省略句响穷彭蠡之滨(省略了介词“于”,应为“响穷于彭蠡之滨”,6.作者作品王勃(650-676)唐代史学家。

字子安。

绛州龙门(今山西河津)人。

诗与文均负盛名,和杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”。

有《王子安集》。

【合作探究】1.作者是如何写洪州的地理风貌的?突出了什么特点?“南昌故郡,洪都新府”__历史久远;”星分翼轸,地接衡庐”__界域辽阔;“襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越”地势宏伟。

2.作者运用了哪些艺术技巧使本文具有声势浩荡、景象万千的特色?作者以华美的语言、悦耳的音响、艳丽的色彩作为材料,描绘滕王阁的地理环境、建筑特包、宴会盛况及自我感受,表现主题,使本文具有声势浩荡、景象万千的特色。

(1)语言:形象(例如,写滕王阁的气氛“层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地”等);精确(例如,写登上滕王阁后的视野,对近景、中景、远景的描写就十分精确);富于感情色彩(激昂、豪迈)。

语文ⅰ语文版第14课(鸿门宴)导学案1第一学时【学习目标】1、知识目标:〔1〕复习司马迁和《史记》的相关文学常识,〔2〕查阅资料,了解《鸿门宴》的背景〔3〕找出文中重难点字句及通假字2、能力目标:培养文言文自学能力学会交流学习,提高学习效率,共同进步。

3、过程与方法:借助书下注解和工具书解决疑难问题;【学习重点】解决文中生僻字的音义和通假字【学习难点】疏通文意【一】知识链接〔一〕介绍作者——司马迁西汉史学家、文学家,字子长。

后因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受宫刑。

出狱后任中书令,接着发愤著书,终于完成了《史记》的撰写。

人称其书为《太史公书》。

是中国第一部纪传体通史,对后世史学妨碍深远。

司马迁还撰有《报任安书》,记述了他下狱受刑的通过和著书的抱负,为历代传颂。

2、介绍《史记》是中国第一部,记述了上自黄帝,下至汉武帝太初元年,大约三千年左右的历史。

全书有本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,共一百三十篇。

鲁迅所说“,”恰当地指出了《史记》有特别大的文学成就和历史成就。

〔二〕背景材料文中故事是在如此的情况下发生的:公元前209年7月,陈涉、吴广在大泽乡起义,各地纷纷响应。

楚国贵族项梁率侄子项羽于会稽起义,泗水亭长刘邦也在沛县起义,后归项梁领导。

后来项梁恃胜而骄,被秦将章邯所杀。

章酣得胜后,移师围赵。

这时楚怀王一面命宋义为上将,项羽为次将,北上救赵,;一面命刘邦攻秦,并与诸将约定:“先入关者王之。

”宋义停军不前,为项羽所杀。

项羽率军与章邯军大战九次,最后在钜鹿完全击溃秦之主力,章邯率二十万大军投降。

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。

不久,项羽以盟主身份召开戏下〔今陕西临潼东〕之会,封18人为诸侯王。

自封为西楚霸王,都彭城〔今江苏徐州〕,刘邦为汉王,都南郑〔今陕西省南境〕。

刘邦到南郑后,积极预备反攻。

先夺取关中三秦之地作为依照地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。

第14课阿房宫赋学习目标 1.重点掌握“一”、“爱”等实词的用法,背诵全文。

2.理解文中善用想象、对偶、比喻、排比、夸张等修辞手法的特点,并明确它们对突出主题思想的作用。

一、给下列加点的字注音(1)缦.回( ) (2)囷.囷焉( )(3)不霁.何虹( ) (4)妃嫔.( )(5)媵嫱..( ) (6)摽.掠( )(7)辘.辘( ) (8)尽态极妍.( )(9)鼎铛.玉石( ) (10)逦迤..( )(11)锱.铢( ) (12)架梁之椽.( )(13)呕.哑( ) (14)横槛.( )答案(1)màn(2)qūn(3)jì(4)pín(5)yìnɡ q iánɡ(6)piāo(7)lù(8)yán(9)chēnɡ(10)lǐ yǐ(11)zī(12)chuán(13)ōu(14)jiàn二、识记文中基础知识1.解释下列加点词的含义(1)蜀山兀.:________________________________________________(2)覆压..三百余里:__________________________________________(3)二川溶溶..:______________________________________________(4)囷囷..焉:________________________________________________(5)缦立..远视:______________________________________________(6)弃掷逦迤..:______________________________________________(7)奈何取之尽锱铢..:________________________________________(8)独夫..之心:______________________________________________(9)日益骄固..:______________________________________________答案(1)山高而秃,指山上树木被砍伐光了(2)覆盖(3)水流缓缓的样子(4)萦绕曲折的样子(5)伫立,久立(6)连绵不断(7)极其细小。

文言实词(二十二) 导学案编制人:孙立茹审核:领导签字:预习案(ABC层学生必做)【学习目标】1. 理解并积累常见文言实词“兴、行、幸、修”在文中的含义。

2. 阅读课外文言文,明确文中重点字词的意义和用法,运用已学知识解题。

【自主积累】兴1积土成山,风雨兴焉()2犹不能不以之兴怀()3大楚兴,陈胜王()4遇游僧澄源至,兴甚浓()5夙兴夜寐()6事不成则礼乐不兴()7政通人和,百废俱兴()8清风徐来,水波不兴()行1孔子曰:三人行,则必有我师()2赵王畏秦,欲毋行()3此数者用兵之患也,而操皆冒行之()4《琵琶行》()5感吾生之行休()6则知明而行无过矣()7大行不顾细谨()8蹑足行伍之间()幸1则吾斯役之不幸()2大王亦幸赦臣()3夫赵强而燕弱,而君幸于赵王()4缦立远视,而望幸焉()5阙然久不报,幸勿为过()修1内立法度,务耕织,修守战之具()2邹忌修八尺有余()3乃重修岳阳楼,增其旧制()4议法度而修之于朝廷()5不期修古,不法常可()6臣修身洁行数十年()7恐修名之不立()8此地有崇山峻岭,茂林修竹()【预习自测】1.【兴】意思解说有误的一项是()A.积土成山,风雨兴焉。

(降落、降下)B.天下兴亡,匹夫有责。

(兴盛、兴旺)C.王于兴师,修我戈矛。

(发动) D.好为庐山谣,兴因庐山发。

(兴致)2.【行】意思解说有误的一项是()A.臣少多疾病,九岁不行。

(行走、走路)B.女行无偏斜,何意致不厚?(行为)C.从郦山下,道芷阳间行。

(行军)D.莫辞更坐弹一曲,为君翻作(一种诗歌体裁)3.【幸】意思解说有误的一项是()A.缦立远视,而望幸焉。

(皇帝驾临曰幸,这里指宠幸)B.财物无所取,妇女无所幸。

(幸免)C.已薄禄相,幸复得此妇。

(有幸、幸运)D.幸可广问讯,不得便相许。

(希望)4.【修】意思解说有误的一项是()A.此地有崇山峻岭、茂林修竹。

(修长、修美)B.政通人和,百废俱兴,乃重修岳阳楼。

(修理)C.内立法度,务耕织,修守战之具。

(修理)D.邹忌修八尺有余(长、高)探究案(AB层学生必做)阅读下面的文言文,明确文中加点词的意义和用法,翻译画线句子。

(2013辽宁卷)(1)公讳.尧臣,字伯庸。

天圣五年举.进士第一,为将作监丞、通判湖州。

召试,以.著作佐郎直集贤院,知光州。

岁大饥,群盗发民仓廪,吏法当.死,公曰:“此饥民求食尔,荒政之所恤也。

”乃请以减死论。

其后遂以著.令,至今用之。

郭皇后废,居瑶华宫,有疾,上颇哀怜之。

方.后废时,宦者阎文应有力,及后疾,文应又主监医。

后且.卒,议者疑文应有奸谋。

公请付其事御史,考按虚实,以释.天下之疑。

事虽.不行,然自文应用事,无敢指言者,后文应卒以恣横斥死。

(2)元昊反,西边用兵,以公为.陕西体量安抚使。

公视四路山川险易,还言某路宜益.兵若干,某路贼所不攻,某路宜急为备,至于诸将材能长短,尽识.之,荐其可用者二十余人,后皆为名将。

是时,边兵新败于好水,任福等战死。

今韩丞相坐主帅失律,夺招讨副使,知秦州;范文正公亦以移书元昊不先闻,夺招讨副使,知耀州。

公因言此两人天下之选.也,其忠义智勇,名动夷狄,不宜以小故置之,且任福由违节度以致败,尤不可深责主将。

由是忤宰相意,并其他议,多格.不行。

明年,贼入泾原,战定川,杀大将葛怀敏,乃.公指言为备处,由是始以公言为可信,而前所格议,悉见.施行。

(3)初,宦者张永和方用事,请收民房钱十之三以.佐国事。

下三司,永和阴.遣人以利动公,公执以为不可。

(4)京师数.为飞语,及上之左右,往往谗其短者。

上一切不问,而公为之亦自若也。

(5)公在政事,论议有所不同,必反复切劘,至于是而后止,不为独见.。

在上前,所陈天下利害甚多,至施行之,亦未尝自名.。

(6)公为人纯质..,虽.贵显不忘俭约。

遇人一以诚意,无所矫饰,善知人,多所称,荐士为时名臣者甚众。

有文集五十卷。

将终,口授其弟纯臣遗奏,以.宗庙至重、储嗣未立为忧。

天子愍然,临其丧,辍视朝一日,赠左仆射,太常谥.曰文安。

(节选自欧阳修《王尧臣墓志铭》)(第一段)讳.举.以.当.著.方.且.释.虽.(第二段)为.益.识.选.格.乃.见.(第三段)以.阴.(第四五六段)数.见.名.纯质..虽.以.谥.⑴此饥民求食尔,荒政之所恤也。

”乃请以减死论。

⑵人一以诚意,无所矫饰,善知人,多所称,荐士为时名臣者甚众。

训练案阅读上文,完成下列各题。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)A.其后遂以著.令著:显著。

B.以释.天下之疑释:消除。

C.多格.不行格:搁置。

D.永和阴.遣人以利动公阴:暗中。

2.以下各组句子中,全都表明王尧臣为人正直的一组是(3分)①公请付其事御史,考按虚实②不宜以小故置之③尤不可深责主将④由是始以公言为可信⑤公执以为不可⑥公为之亦自若也A.①②④B.①③⑤C.②③⑥D.④⑤⑥3.下列对原文内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.王尧臣军事才能杰出。

西北边境因元昊作乱发生战争时,王尧臣通过实地考察,对兵力部署、要塞防卫等提出了独到的见解。

B.王尧臣在陕西体量安抚使任上,当现今的韩丞相因好水之战指挥失当致使任福等人战死而被贬官时,敢于仗义执言。

C.王尧臣居官任职期间,处理政务遇到意见不一致时,一定与大家反复讨论,直到取得共识为止,从不固执己见。

D.王尧臣一生历任多职,为国为民,临终仍挂念国事。

皇帝亲自参加他的丧礼,并且停止朝政一天以表达哀思。

训练案阅读上文,完成下列各题。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)A.其父不愿其然.然:这样B.及.即尊位及:等到C.时台制.,疾满百日当解禄制:节制D.丰尝于人中显诫.二弟诫:警告2.下列句子中,全都表现李丰为官不贪财的一组是(3分)①在邺下名为清白②外示清净,而内图事③不以家计为意,仰俸廪而已④丰常约敕不得有所侵取⑤得赐宫人,多与子弟,而丰皆以与诸外甥⑥有司籍其家,家无馀积A.①②⑥B.①③⑤C.②④⑤D.③④⑥3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.李丰年轻时善于品评人物,影响很大,而父亲让他闭门谢客,其名声只是在魏国得到传播。

B.当司马宣王长期生病时,李伟官居二千石,因喝酒误事,造成新平、扶风二郡混乱,哥哥李丰却放任不管。

C.曹爽专权的时候,李丰在曹与司马宣王之间两面讨巧,不明确表态,因而遭到世人的讥讽。

D.李丰担任中书令两年以后,近来常常受到皇帝单独召见,招致景王猜忌,因不肯透露实情,结果被杀。

文言实词(二十三)导学案编制人:孙立茹审核:领导签字:预习案(ABC层学生必做)【学习目标】1. 理解并积累常见文言实词“徐、许、阳、要、宜”在文中的含义。

2. 阅读课外文言文,明确文中重点字词的意义和用法,运用已学知识解题。

【自主积累】徐1不徐不疾()2清风徐来,水波不兴()许1均之二策,宁许以负秦曲()2杂然相许()3塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑()4高可二黍许()5不知何许人也()6每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也()阳1以其乃华山之阳名之也()2斜阳草树,寻常巷陌()3周秦古玺,多作阳文()要1北收要害之地()2要之,治平之久,天地不能不生人()3虽与府吏要,渠会永无缘()4要在安国家,利人民()5若要人不知,除非已莫为()6张良出,要项伯()宜1将军禽操,宜在今日()2诚宜开张圣听()3至于颠覆,理固宜然()【预习自测】1.【徐】选出意思不同的一项()A.遂于蒿莱中,侧听徐行,似寻针芥。

B.自可断来信,徐徐更谓之。

C.徐而察焉。

知非池中物也。

D.徐娘虽老,犹尚多情。

2.【许】意思解说有误的一项是()A.塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

(答应)B.曰‘明足以察秋毫之末,而不见舆薪’。

则王许之乎?”(赞许、同意)C.潭中鱼可百许头。

《小石潭记》(表示约计的数量)D.“三年不治,臣请死之。

”景公许之。

《晏子治东阿》(同意、答应)3.【阳】意思解说有误的一项是()A.以其乃华山之阳而名之也。

(山的南面)B.急应河阳役,犹得备晨炊。

(水的北面)C.造化钟神秀,阴阳割昏晓。

(与“阴”相对,这里指“明亮”)D.夫知伯之为人,阳亲而阴疏。

(与“阴”相对,这里指“明亮”)4.【要】下列各选项中解释错误的一项是( )A.虽与府吏要,渠会永无缘(相约,誓约)B.东割膏腴之地,北收要害之郡(险要)C.张良出,要项伯(同"邀",邀请)D.要之,死日然后是非乃定(总括、概括)5. 【宜】下列各选项中解释错误的一项是( )A.载舟覆舟,所宜深慎(应当,应该)B.而自放山水之间,此其中宜有以过人者(应当,应该)C.吾素慕之,宜去一也(应当,应该)D.此物皆己之所惜也,宜野人乘蓄(适宜,合适)E.乃作酸于此裔,爰负阳以从宜(适宜,合适)F.人问之,其贾宜五十,必四五万(适宜,合适)探究案(AB层学生必做)阅读下面的文言文,明确文中加点词的意义和用法,翻译画线句子。

(2013江苏卷)李丰,字安国,故卫尉李义子也。

黄初中,以父任召随军。

始为白衣时,年十七八,在邺下名为清白,识别人物,海内翕然,莫不注意。

后随军在许昌,声称日隆。

其父不愿其然.,遂令闭门,敕使断客。

初,明帝在东宫,丰在文学中。

及.即尊位,得吴降人,问:“江东闻中国名士为谁?”降人云:“闻有李安国者。

”是时丰为黄门郎,明帝问左右安国所在,左右以丰对。

帝曰:“丰名乃被于吴越邪?”后转骑都尉、给事中。

帝崩后,为永宁太仆,以名过其实,能用少也。

正始中,迁侍中尚书仆射。

丰在台省,常多托疾,时台制.,疾满百日当解禄。

丰疾未满数十日,辄暂起,已复卧,如是数岁。

初,丰子韬以选尚公主,丰虽外辞之,内不甚惮也。

丰弟翼及伟,仕数岁间,并历郡守,丰尝于人中显诫.二弟。

及司马宣王久病,伟为二千石,荒于酒,乱新平、扶风二郡而丰不召,众人以为恃宠。

曹爽专政,丰依违二公间,无有适莫,故于时有谤书曰:“曹爽之势热如汤,太傅父子冷如浆,李丰兄弟如游光。

”其意以为丰虽外示清净,而内图事,有似于游光也。

及宣王奏诛爽,住车阙下,与丰相闻,丰怖,遽气索,足委地不能起。

至嘉平四年宣王终后,中书令缺,大将军谘问朝臣:“谁可补者?”或指向丰。

丰虽知此非显选,而自以连婚国家,思附至尊,因伏不辞,遂奏用之。

丰为中书二岁,帝比每独召与语,不知所说。

景王知其议己,请丰,丰不以实告,乃杀之。

其事秘。

丰前后仕历二朝,不以家计为意,仰俸廪而已。

韬虽尚公主,丰常约敕不得有所侵取,时得赐钱帛,辄以外施亲族;及得赐宫人,多与子弟,而丰皆以与诸外甥。

及死后,有司籍其家,家无馀积。

(节选自《三国志》裴松之注引《魏略》)。