化学抗肿瘤药物经过半个多世纪的发展,已经进入靶向治疗药物时代。小分子靶向药物在临床上的应用日益增多,在一些肿瘤类别中已经进入一线用药地位,比如肾癌、慢粒白、多发性骨髓瘤等。本文对小分子靶向治疗药物做一综述。

小分子靶向治疗药物简介

一、受体酪氨酸激酶抑制剂

作为抗肿瘤药物靶点的酪氨酸激酶有两类,一类是受体酪氨酸激酶(RTKs),另一类是非受体酪氨酸激酶(nrRTKs)。

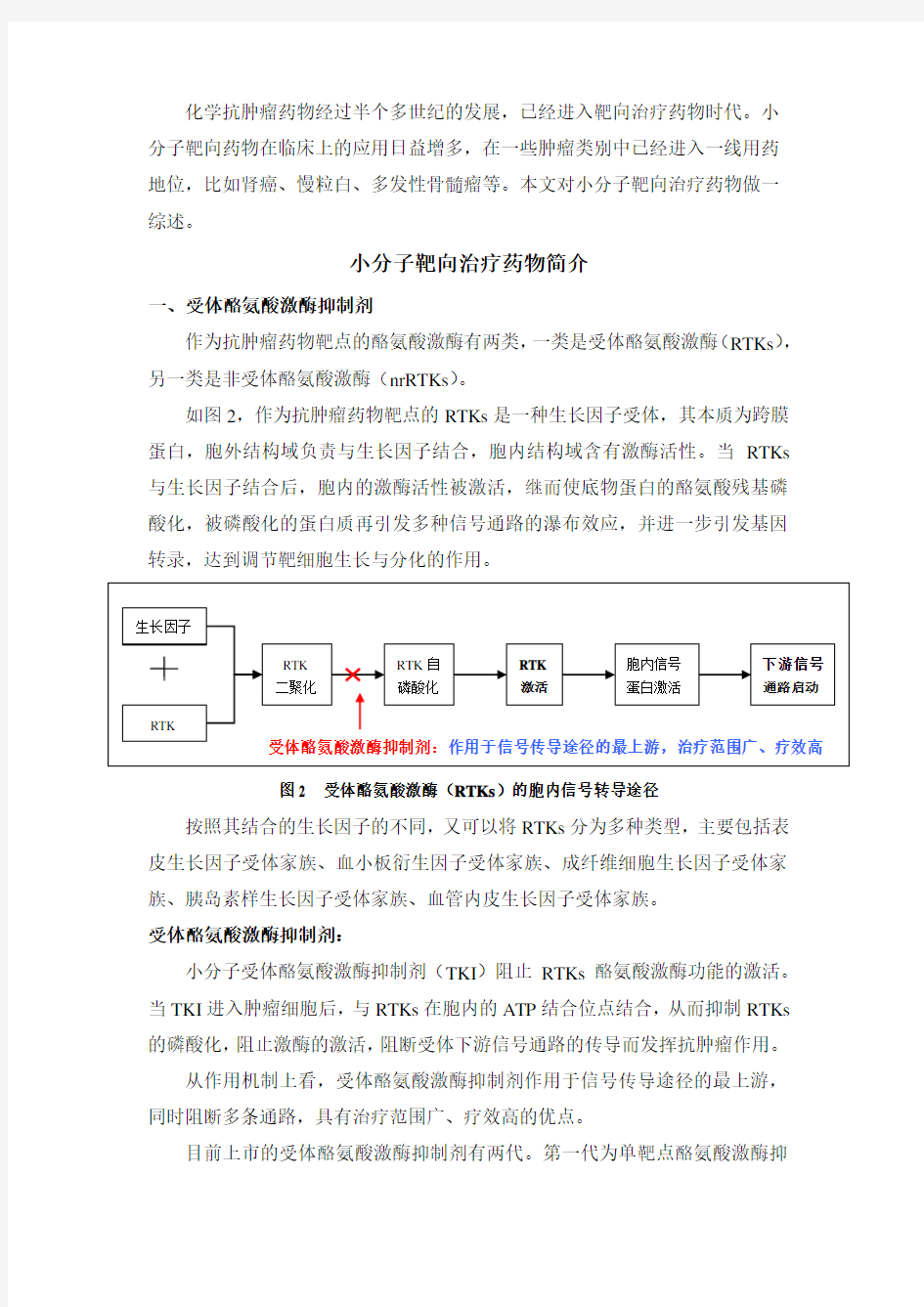

如图2,作为抗肿瘤药物靶点的RTKs是一种生长因子受体,其本质为跨膜蛋白,胞外结构域负责与生长因子结合,胞内结构域含有激酶活性。当RTKs 与生长因子结合后,胞内的激酶活性被激活,继而使底物蛋白的酪氨酸残基磷酸化,被磷酸化的蛋白质再引发多种信号通路的瀑布效应,并进一步引发基因转录,达到调节靶细胞生长与分化的作用。

图2 受体酪氨酸激酶(RTKs)的胞内信号转导途径

按照其结合的生长因子的不同,又可以将RTKs分为多种类型,主要包括表皮生长因子受体家族、血小板衍生因子受体家族、成纤维细胞生长因子受体家族、胰岛素样生长因子受体家族、血管内皮生长因子受体家族。

受体酪氨酸激酶抑制剂:

小分子受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)阻止RTKs酪氨酸激酶功能的激活。当TKI进入肿瘤细胞后,与RTKs在胞内的ATP结合位点结合,从而抑制RTKs 的磷酸化,阻止激酶的激活,阻断受体下游信号通路的传导而发挥抗肿瘤作用。

从作用机制上看,受体酪氨酸激酶抑制剂作用于信号传导途径的最上游,同时阻断多条通路,具有治疗范围广、疗效高的优点。

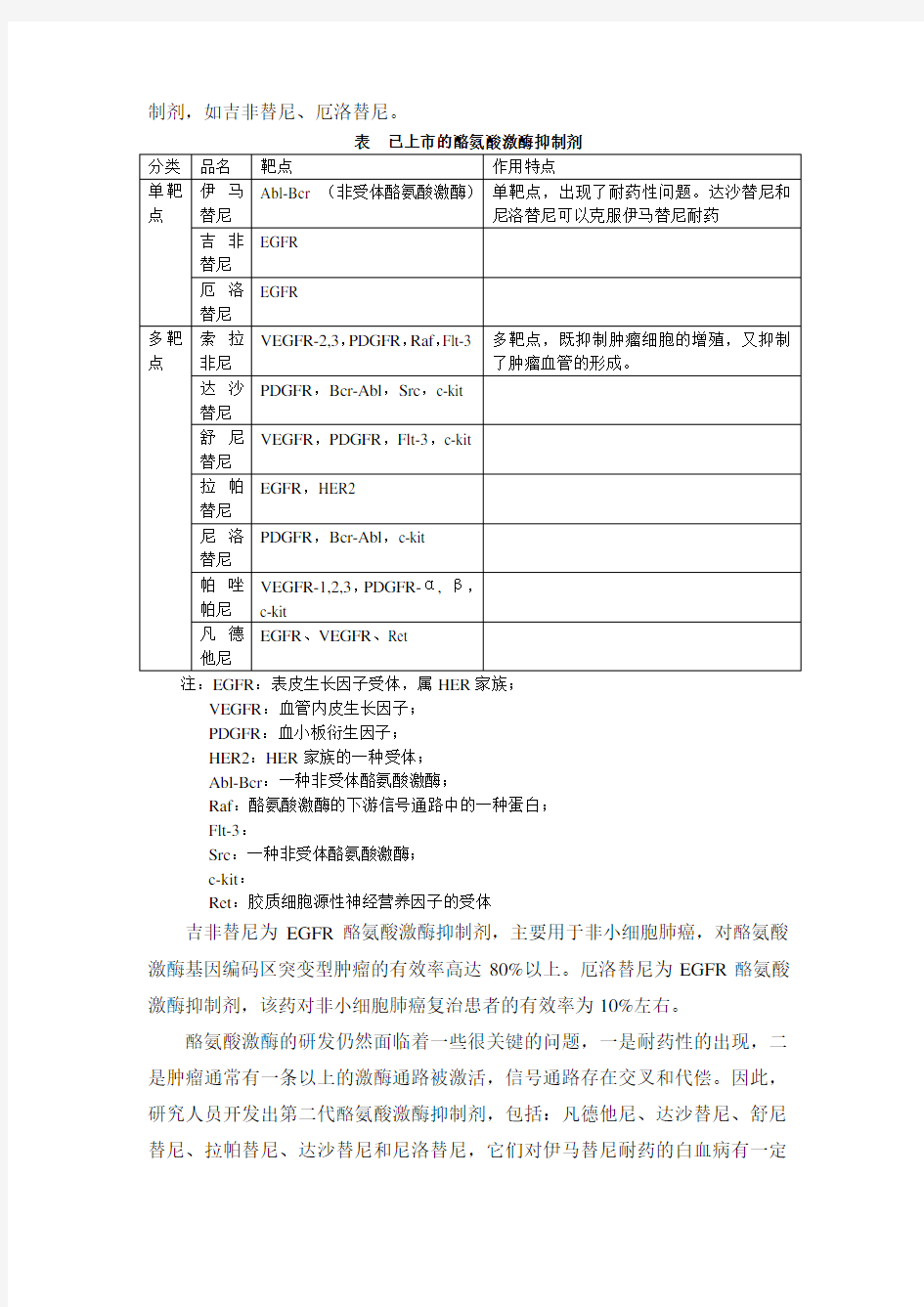

目前上市的受体酪氨酸激酶抑制剂有两代。第一代为单靶点酪氨酸激酶抑

制剂,如吉非替尼、厄洛替尼。

表已上市的酪氨酸激酶抑制剂

注:EGFR:表皮生长因子受体,属HER家族;

VEGFR:血管内皮生长因子;

PDGFR:血小板衍生因子;

HER2:HER家族的一种受体;

Abl-Bcr:一种非受体酪氨酸激酶;

Raf:酪氨酸激酶的下游信号通路中的一种蛋白;

Flt-3:

Src:一种非受体酪氨酸激酶;

c-kit:

Ret:胶质细胞源性神经营养因子的受体

吉非替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,主要用于非小细胞肺癌,对酪氨酸激酶基因编码区突变型肿瘤的有效率高达80%以上。厄洛替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,该药对非小细胞肺癌复治患者的有效率为10%左右。

酪氨酸激酶的研发仍然面临着一些很关键的问题,一是耐药性的出现,二是肿瘤通常有一条以上的激酶通路被激活,信号通路存在交叉和代偿。因此,研究人员开发出第二代酪氨酸激酶抑制剂,包括:凡德他尼、达沙替尼、舒尼替尼、拉帕替尼、达沙替尼和尼洛替尼,它们对伊马替尼耐药的白血病有一定

的治疗效果。

二、非受体酪氨酸激酶抑制剂

和RTKs不同,nrRTKs不与配体结合,但是当其他受体与配体结合后,nrRTKs 将被激活,后者再激活下游的信号转导途径,诱导类似RTKs的反应。nrRTKs 能够促进细胞增殖,抑制细胞凋亡,从而促进肿瘤发生和发展。与细胞生存和增殖相关的nrPTK有Src家族,如Src、Abl、Lck等,以及其他酪氨酸激酶,如JAK、FAK和Ack等。

图3 非受体酪氨酸激酶(nrRTKs)的胞内信号转导途径首个上市的小分子酪氨酸激酶抑制剂——伊马替尼,为Abl-Bcr蛋白激酶抑制剂,主要用于慢性粒细胞白血病。其他多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂也可以作用于由非受体酪氨酸蛋白激酶介导的信号转导通路,如达沙替尼除作用于PDGFR外,也作用于Bcr-Abl和Src。尼洛替尼除作用于PDGFR外,也作用于Bcr-Abl(参表)。

三、Ras-Raf-MEK-MAPK信号通路阻滞剂

如图2、3所示,酪氨酸激酶的激活将引发下游信号通路的启动。其中Ras/MAPK通路是研究最多的一种,除此之外还有PI3K等通路。

Ras/MAPK通路是调控细胞增殖和细胞生存过程的信号通路,可以由EGF、PDGF和IGF-1等多种细胞外生长因子激活。受体酪氨酸激酶激活后,将依次激活Ras、Raf、MEK和MAPKs,活化的MAPKs进入细胞核,通过磷酸化作用激活转录因子,从而干扰细胞周期和细胞转化过程。MAPKs还能诱导蛋白及基质降解,促进细胞迁移,维持肿瘤生长。

图4 Ras-Raf-MEK-MAPK信号通路

法尼酰基转移酶抑制剂

Ras蛋白必须经过“法尼基转移酶”法尼基化后才能成长为成熟蛋白,参与Ras-Raf-MEK-MAPK信号通路,调控细胞的增殖和恶性转化。故,抑制“法尼基转移酶”可以抑制Ras蛋白的法尼基化,阻断癌细胞的增殖。

目前上市的法尼酰基转移酶抑制剂只有arglabin,其为一种从多花蒿植物中提取的倍半萜烯内酯,已在萨哈特斯坦和前苏联上市,目前正准备在美国等其他国家上市。处于Ⅲ期临床的法尼酰基转移酶抑制剂有tipifarnib ,处于Ⅱ期临床的有lonafarnib。

Arglabin

Raf激酶抑制剂

目前上市的Raf抑制剂只有索拉非尼。索拉非尼是一种多靶点激酶抑制剂,可以同时抑制VEGFR-2,3,PDGFR,Raf和Flt-3。

MEK抑制剂

MEK抑制剂目前没有上市,trametinib处于Ⅲ期临床阶段。

p38 MAPK抑制剂

没有上市

四、mTOR激酶抑制剂

mTOR是一种丝/苏氨酸激酶,在调节细胞的生长和增殖过程中起重要作用。mTOR直接或间接调节翻译其实、肌动蛋白构建、t-RNA的合成、核蛋白体的形成及其他许多关键细胞的功能维持,包括蛋白质降解和转录、抑制mTOR是通过阻止细胞从G1期到S期。

mTOR激酶抑制剂尚未在中国上市用于抗肿瘤。西罗莫司在中国上市用于治疗排异反应,国内有5家企业生产,其用于治疗非小细胞肺癌处于临床2期试验。

依维莫司最早于2004年在德国上市,2009年在美国上市,尚未在中国上市。

、其他信号传导途径阻断剂

五、组蛋白脱乙酰基酶抑制剂(HDACIs)

除基因序列外,还有一些因素也参与决定基因的表达与否,并可稳定遗传给子代细胞。这些因素称为“表观遗传密码”,包括DNA的后天性修饰(如甲基化修饰)和组蛋白的各种修饰(如乙酰化修饰)等。

核心组蛋白尾部发生的翻译后修饰可以影响组蛋白与DNA的亲和性,而改变染色质的状态,也可以影响转录因子与DNA序列的结合。肿瘤细胞主要表现为低乙酰化状态,组蛋白去乙酰化酶活性异常,组蛋白过度去乙酰化,从而引起抑癌基因表达抑制、癌基因激活或过度表达。组蛋白脱乙酰基酶抑制剂(HDACIs)抑制组蛋白的去乙酰化,增强抑癌基因的表达和抑制癌基因的表达。

与传统抗肿瘤药物相比,HDACIs有两个治疗优势:①可以直接作用于基因的异常表达这一关键环节,从而抑制和纠正肿瘤细胞的增殖过度、逃逸凋亡、分化能力下降,这将有别于传统抗肿瘤药物仅针对细胞增殖过度单一表型,对因基因表达异常所致的其他表型作用较弱的缺点。②可以针对患者化疗中常见的耐药问题,HDACIs不仅可以增加抗肿瘤药物种类的选择性,还可以与不同作用机制的药物联合应用,有利于避免耐药的发生,提高患者的生产率。

组蛋白脱乙酰基酶抑制剂用于抗癌大多处于临床前研究,仅romidepsin和伏立诺他两个品种上市。另外,有14个化合物进入2期临床:ACY-1215、resminostat、DAC-60、AR-42、chidamide、SB-939、panobinostat、abexinostat、vorinostat、belinostat、entinostat、

mocetinostat、givinostat、romidepsin。

Romidepsin于2009年在美国上市,用于治疗T细胞淋巴瘤,其他适应症,如乳腺癌、非霍奇金淋巴瘤、骨髓瘤、卵巢癌、胰腺癌、前列腺癌和肾癌,处

于Ⅱ期临床研究。我国尚无Romidepsin的注册申报信息。

伏立诺他于年在上市,用于治疗。尚未在我国上市,目前有家申报。Romidepsin和伏立诺他的具体申报信息见附录,专利信息见附录……

五、泛素-蛋白酶体抑制剂

肿瘤是一类渐进性细胞周期调控机制破坏的疾病。细胞周期的正常运行依赖于正负调控机制的平衡,细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)是细胞周期运行的动力,它的活性受细胞周期蛋白(cyclin)和细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂(CDKI)的调控。当cyclin与CDK结合时,细胞周期开始运行,而CDKI是细胞周期的负调控机制,对细胞周期运行起抑制作用。故上述调控因子的消失和出现的平衡维持着正常的细胞周期。

在肿瘤细胞中,正调控机制往往被上调,而负调控机制被下调。可以理解为CDKI被过多的降解了,故细胞不断的分裂生长。在细胞内,细胞周期调控蛋白的降解工作由“泛素——蛋白酶体”负责。如下图示,当蛋白质有待降解时,它首先被泛素标记,被泛素标记的蛋白再被26S蛋白酶体识别并予以降解,泛素被释放出来再次参与循环。

硼替佐米可逆性地抑制26S蛋白酶体的糜蛋白酶样活性,防止靶蛋白的分解,调整细胞周期正负调控机制之间的关系,引起细胞凋亡。

硼替佐米于2003年在美国上市,用于治疗①多发性骨髓瘤和②外套细胞淋

巴瘤。2005年进口到我国。

六、血管生成抑制剂

血管生成是实体肿瘤细胞的生长和转移的必要条件,血管生成能够为肿瘤细胞提供更多的营养物质和氧气,阻止肿瘤血管网的形成能够使肿瘤变小,并阻止肿瘤的转移。

尽管抗血管治疗在预防肿瘤复发、预防转移形成中具有重要作用,但该疗法只能延缓肿瘤的生长,难以彻底消灭肿瘤细胞,对体积较大的肿瘤治疗效果并不乐观。此外,该疗法在临床试验中仍存在一定的问题:(1)有形成血栓、出血、生殖功能障碍、伤口愈合延迟等多种毒副作用;(2)最佳用药时间和剂量的确定;(3)动物实验中疗效显著,但在临床试验中效果不佳。如何解决这些问题已经成为当前抗血管生成药物研究工作的重点,有待于进一步探讨研究。

小分子靶向药物临床使用现状:

从抗肿瘤用药指南来看,传统细胞毒类药物仍然为主流用药,小分子靶向治疗药物主要集中在肾癌、多发性骨髓瘤及血液瘤,在乳腺癌、非小细胞肺癌、胃癌中也有应用,内分泌治疗主要集中在乳腺癌、卵巢癌、子宫肿瘤、前列腺癌。

2011年NCCN推荐的一线抗肿瘤药物

2015年非小细胞肺癌小分子靶向药物耐药处理共识 小分子靶向药物是肺癌治疗史上的里程碑事件,但其无可避免的原发性和继发性耐药现象,成为进一步提高靶向药物疗效的瓶颈。2013 年3 月8~9 日,中国抗癌协会肺癌专业委员会和中国抗癌协会临床肿瘤学专业委员会(Chinese Society of Clinical Oncology,CSCO)联合主办了第十届“中国肺癌高峰共识会”,最终形成了非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)小分子靶向药物耐药处理共识[1]。近两年新的研究不断出现,对这一共识有了新的更新 共识一:EGFR 突变型肺癌,建议检测BIM 治疗前应检测EGFR 突变型肺癌的BIM 以判断是否出现原发性耐药。BIM 是BCL-2 蛋白家族成员,是活性最强的促凋亡蛋白之一。表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)通过BIM 上调引起带有EGFR 突变的肺癌细胞的凋亡. 其中编码的BH3(the pro.apoptotic BCL-2 homology domain 3)被称为唯一的促凋亡蛋白。东亚人群中BIM 基因的2 号内含子存在缺失多态性。导致这一人群表达的是缺乏促凋亡活性的BIM 亚型(BH3 缺失),从而引起对EGFR TKI 的原发耐药或削弱TKI 的临床疗效。上海市肺科医院研究发现,12.8% (45/352)的患者缺乏BIM 的多态性,并且其对EGFR 的ORR 为25%,PFS 4.7m,多因素分析显示,BIM 多态性的缺失是EGFR 突变者预后差的一个独立预后因子[2]。韩国的团队也报道原发性耐药患者中有19% 的患者具有BIM 多态性[3]。Wu 等的研究显示,桩蛋白介导细胞内信号调节激酶ERK 活化,可通过BIM 的69 位丝氨酸和Mcl-1 的163 位苏氨酸磷酸化从而调节蛋白的稳定性,下调BCL-2 的表达和上升Mcl-1,从而克服EGFR 的耐药性[4]。 共识二:根据分子标志物的个体化管理策略:对EGFR TKI 耐药的突变型肺癌,建议再活检明确耐药的具体机制 Camidge将EGFR TKI 耐药分为4 类,包括:①出现耐药突变,如T790M 突变;②旁路激活,如c-MET 扩增;③表型改变,如腺癌向小细胞肺癌转化,上皮细胞向间叶细胞转化(epithelial to mesenchymal transformation,EMT);④下游信号通路激活,如BIM 的多态性导致EGFR-TKI 的原发耐药,通过MAPK1 扩增直接激活下游增殖信号通路产生EGFR-TKI 的获得性耐药[5]。 50% 的耐药机制是EGFR20 号外显子第790 位点上的苏氨酸为蛋氨酸所取代 (T790M),从而改变了ATP 的亲和性,导致EGFR TKI 不能有效阻断信号通路而产生耐药。也有一些研究支持T790M 突变具有选择性,经TKI 治疗敏感的克隆被杀灭,而含

单抗类抗肿瘤药物概述 单抗类抗肿瘤药物单抗类抗肿瘤药物作用机制为当机 体受抗原刺激时,抗原分子上的许多决定簇分别激活各个具有不同基因的B 淋巴细胞。 被激活的B 细胞分裂增殖形成效应B 细胞(浆细胞)和记忆B 细胞,大量的浆细胞克隆合成和分泌大量的抗体分子分布到血液、体液中。如果能选出一个制造一种专一抗体的浆细胞进行培养,就可得到由单细胞经分裂增殖而形成细胞群,即单克隆。 单克隆细胞将合成针对一种抗原决定簇的抗体,称为单克隆抗体。单克隆抗体以其高特异性、有效性和低毒性,可以准确地攻击靶分子, 且毒副作用较低,已成为一类重要的抗肿 瘤药物。单克隆抗体抗肿瘤机制包括:免疫介导的效应功能,包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性反应(ADCC)和补体依 赖性细胞毒性反应(CDC)。单抗与肿瘤细胞靶抗原特异性结合后,其Fc段可以与NK细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等 效应免疫细胞表面的Fc受体(FcR)结合,激活细胞内信号,发挥效应功能。NK细胞通过释放细胞毒性颗粒(穿孔素和颗粒酶)导致靶细胞的凋亡;释放细胞因子和趋化因子抑制细胞增殖及血管生成。 巨噬细胞可以吞噬肿瘤细胞,有释放蛋白酶、活性氧和细胞

因子等加强ADCC作用。此外,一些偶联抗体通过连接细胞毒化合物或放射性物质来杀伤肿瘤细胞,如TDM1(trastuzumab emtansine)、Zevalin等。1997-2013年FDA 和CFDA批准的抗肿瘤单抗类药物列表如图15。图15:1997-2013年FDA和CFDA批准的抗肿瘤单抗类药物(点开大图观看更清晰?)截至目前,全球上市的单克隆抗体共51个,其中鼠源单克隆4个、嵌合抗体7个、人源化单克隆抗体23个、全人单克隆抗体17个。单抗药物中,抗肿瘤药物占了一半左右。截至目前,中国上市的抗肿瘤单抗类药物共有7个,其中进口4个,国产3个,国内自主研发的第一个单克隆抗体类抗肿瘤药物为百泰药业治疗鼻咽癌的药物尼妥珠单抗(泰欣生)2008年4月被正式批准联合放疗治疗EGFR表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌(比埃克替尼早了3年),这是全球第一个以EGFR为靶点的人源化单抗药物。2015年,中国国内单抗药物销售额约为72亿元人民币,其中肿瘤药占了80%,约为57亿元,同比约占全球抗药市场的1.13%。对比小分子靶向药物,2014年国内22重点城市样本医院靶向小分子抗肿瘤药物市场为13.21亿元,根据2015年样本医院全年靶向小分子药物购入金额为14.92亿元,占全球市场的1.34%。 从全球市场上看,2015年靶向抗肿瘤药物TOP10中有6个是单抗,前3名全是单抗,且销售额差距明显,前3名2015

【药学动态】 靶向抗肿瘤药物的研究进展 近年来,随着肿瘤生物学及相关学科的飞速发展,人们逐渐认识到细胞癌变的本质是细胞信号转导通路的失调导致的细胞无限增生,随之而来的是抗肿瘤药物研发理念的重大转变。研发焦点正从传统细胞毒药物向针对肿瘤发生发展过程中众多环节的新药方向发展,这些靶点新药针对正常细胞和肿瘤细胞之间的差异, 可达到高选择性、低毒性的治疗效果,从而克服传统细胞毒药物的选择性差、毒副作用强、易产生耐药性等缺点,为此,肿瘤药物进入了一个崭新的研发阶段。 目前发现的药物靶点主要包括蛋白激酶、细胞周期和凋亡调节因子、法尼基转移酶(FTase)等,现就针对这些靶点的研发药物做一综述。 1、蛋白激酶 蛋白激酶是目前已知的最大的蛋白超家族。蛋白激酶的过度表达可诱发多种肿瘤。蛋白激酶主要包括丝氨酸/苏氨酸激酶和酪氨酸激酶,其中酪氨酸激酶主要与信号通路的转导有关,是细胞信号转导机制的中心。蛋白激酶由于突变或重排,可引起信号转导过程障碍或出现异常,导致细胞生长、分化、代谢和生物学行为异常,引发肿瘤。 研究表明,近80%的致癌基因都含有酪氨酸激酶编码。抑制酪氨酸激酶受体可以有效控制下游信号的磷酸化,从而抑制肿瘤细胞的生长。酪氨酸激酶受体分为表皮生长因子受体(EGFR)、血管内皮细胞生长因子受体(VEGFR)、血小板源生长因子受体(PDGFR)等,针对各种受体的酪氨酸激酶抑制剂目前已开发上市的主要为表皮生长因子受体酪氨酸激酶(EGFR-TK)抑制剂、血管内皮细胞生长因子受体酪氨酸激酶(VEGFR-TK)抑制剂和血小板源生长因子受体酪氨酸激酶(PDGFR-TK)抑制剂等。基于多靶点的酪氨酸激酶抑制剂目前已成为研究重点,具有广阔的发展前景,其中,包括舒尼替尼和索拉芬尼在内的几个上市新药均获得了良好的临床评价结果。 1.1EGFR-TK抑制剂 许多实质性肿瘤均高度表EGFR,EGFR-TK抑制剂是目前抗肿瘤药研发的热点之一。EGFR 家族成员包括EGFR、ErbB2、ErbB3、ErbB4等,其家族受体酪氨酸激酶以单体形式存在,在结构上由胞外区、跨膜区、胞内区3个部分组成,胞外区具有2个半胱氨酸丰富区,胞内区有典型的ATP结合位点和酪氨酸激酶区,其酪氨酸激酶活性在调节细胞增生及分化中起着至关重要的作用。目前已有多个EGFR-TK抑制剂上市,且有不少品种处于研发后期。 1.1.1代表品种 1.1.1.1吉非替尼(易瑞沙) 本品是一种选择性EGFR-TK抑制剂,由阿斯利康公司开发。2002年7月在日本首次上市,用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC)。本品也是首个获准上市的EGFR-TK抑制剂,属于苯胺喹钠唑啉化合物(anilinoquinazoline),为小分子靶向抗肿瘤药物。本品最常见不良反应是痤疮样皮疹和腹泻,最严重不良反应是间质性肺病,发生率为3%-5%。目前,本品用于前列腺癌、食管癌、肝细胞癌(HCC)、胰腺癌、膀胱癌、肾细胞癌(RCC)、卵巢癌、头颈部癌、恶性黑色素瘤等多种治疗适应证处于Ⅱ期临床研究阶段。 1.1.1.2厄洛替尼(特罗凯) 本品由OSI制药公司开发,2004年11月在美国首次上市,用于治疗NSCLC。本品为口服小分子EGFR-TK抑制剂,是目前世界上惟一已明确能提高NSCLC患者生存期的靶向药物。

小分子靶向药物简述 摘要:根据肿瘤细胞中分子的生物学特征与正常细胞中分子生物学特征的区别而研发的药物统称为分子靶向药物,是随着当代分子生物学、细胞生物学的发展产生的高科技药物。靶向药物治疗癌症,不仅效果好,而且副作用要比常规的化疗方法小得多。使用靶向药物的治疗方法称为靶向治疗(targeted therapy)。靶向药物(targeted medicine)是随着当代分子生物学、细胞生物学的发展产生的高科技药物,是目前(2012年)最先进的用于治疗癌症的药物,它通过与癌症发生、肿瘤生长所必需的特定分子靶点的作用来阻止癌细胞的生长。 关键词:药物靶向治疗 正文 一、作用机制 靶向药物与常规化疗药物最大的不同在于其作用机理:常规化疗药物通过对细胞的毒害发挥作用,由于不能准确识别肿瘤细胞,因此在杀灭肿瘤细胞的同时也会殃及正常细胞,所以产生较大的毒副作用。而靶向药物是针对肿瘤基因开发的,它能够识别肿瘤细胞上由肿瘤细胞特有的基因所决定的特征性位点,通过与之结合(或类似的其他机制),阻断肿瘤细胞内控制细胞生长、增殖的信号传导通路,从而杀灭肿瘤细胞、阻止其增殖。由于这样的特点,靶向药物不仅效果好,而且副作用要比常规的化疗方法小得多。使用靶向药物的治疗方法称为“靶向治疗”(targeted therapy)。分子靶向药物通过阻断肿瘤细胞或相关细胞的信号转导,来控制细胞基因表达的改变,而产生抑制或杀死肿瘤细胞。 二,代表药物 1. 具有靶向性的表皮生长因子受体(EGFR)阻断剂,如吉非替尼(Gefitinib,Iressa, 易瑞沙);埃罗替尼(Erlotinib, Tarceva) ZD1839(Iressa)可以增加PDD、CBP、Taxol、Docetaxel及ADM等药物的抑瘤效果,但不增加Gemzar的抑瘤作用;OSI-774(Tarceva, erlotinib)也是一种表皮生长因子受体-酪氨酸激酶( EGFR-TK)拮抗剂,属小分子化合物。2002年9

CDK激酶抑制剂靶向抗癌药LS-007 发表日期:2013-06-04 打印【中大】【关闭】浏览次数:965 类别:小分子化学药、1.1类国内首创 研究阶段:新药临床前研究 适应症、功能主治:白血病、淋巴癌,肺癌、卵巢癌、结肠癌等 希望合作方式:合作开发/转让 项目简介:目前国际市场上还没有CDK作为靶标的药物出售,进展最快的为处于临床II-III期抗癌药Flavopiridol(美国)和R-roscovitine (英国),CDK9激酶抑制剂创新型抗癌药LS-007具有比Flavopiridol和R-roscovitine更好的综合治疗指数,具有多种明显优势,包括: (1) 对人细胞内转录细胞周期蛋白CDK9 有明显的选择性; (2) 能有效下调人癌细胞里的短半衰期反细胞凋亡基因和蛋白如Mcl-1,BCL-2,XIAP 等的表达,从而导致癌细胞凋亡; (3) 对DNA 无损伤; (4) 对人非癌细胞低毒性,对健康人T 细胞和B 细胞低毒性, 具有优良的治疗窗(见下图); (5) 与临床抗淋巴白血病标准用药氟达拉滨具有协同作用,可消除氟达拉滨的耐药性; (6) 口服生物利用率高,成药性强,抗癌药效高。LS-007将具有极强国际市场竞争力。 该项目已进入全面临床前研究,目标2014年申报并获得临床研究批件,尽快进入临床及产业化阶段。根据我们的研究数据,LS-007的临床成功可能性极大,是具有极强国际竞争力,填补国内空白的1.1类创新型抗癌药物。该药物可用于治疗白血病、淋巴癌,肺癌、卵巢癌、结肠癌等百万以上病人,创造巨大的社会影响力和经济效益。 LS-007及有关化合物己申请了多项专利,已获欧美及中国知识产权保护,可在中国开发、转让和生产此专利药物。

新型抗肿瘤药物临床应用 指导原则(2019年版) 为规范新型抗肿瘤药物临床应用,提高肿瘤合理用药水平,保障医疗质量和医疗安全,维护肿瘤患者健康权益,特制定新型抗肿瘤药物临床应用指导原则。本指导原则涉及的新型抗肿瘤药物是指小分子靶向药物和大分子单克隆抗体类药物。 目录 抗肿瘤药物临床应用的基本原则 (2) 一、病理组织学确诊后方可使用 (2) 二、靶点检测后方可使用 (2) 三、严格遵循适应证用药 (5) 四、体现患者治疗价值 (5) 五、特殊情况下的药物合理使用 (6) 六、重视药物相关性不良反应 (7) 抗肿瘤药物临床应用管理 (7) 一、医疗机构建立抗肿瘤药物临床应用管理体系 (7) 二、抗肿瘤药物临床应用实行分级管理 (10) 三、细胞或组织病理学诊断 (11) 四、培训、评估和督查 (12)

抗肿瘤药物临床应用的基本原则 抗肿瘤药物的应用涉及临床多个学科,合理应用抗肿瘤药物是提高疗效、降低不良反应发生率以及合理利用卫生资源的关键。抗肿瘤药物临床应用需考虑药物可及性和患者治疗价值两大要素。抗肿瘤药物临床应用是否合理,基于以下两方面:有无抗肿瘤药物应用指征;选用的品种及给药方案是否适宜。 一、病理组织学确诊后方可使用 只有经组织或细胞学病理确诊、或特殊分子病理诊断成立的恶性肿瘤,才有指征使用抗肿瘤药物。单纯依据患者的临床症状、体征和影像学结果得出临床诊断的肿瘤患者,没有抗肿瘤药物治疗的指征。但是,对于某些难以获取病理诊断的肿瘤,如胰腺癌,其确诊可参照国家相关指南或规范执行。 二、靶点检测后方可使用 现代抗肿瘤药物的一个显著特征,是出现一批针对分子异常特征的药物——即靶向药物。最具代表性的药物是针对表皮生长因子信号通路异常的酪氨酸激酶抑制剂。目前,根据是否需要做靶点检测,可以将常用的小分子靶向药物和大

化学抗肿瘤药物经过半个多世纪的发展,已经进入靶向治疗药物时代。小分子靶向药物在临床上的应用日益增多,在一些肿瘤类别中已经进入一线用药地位,比如肾癌、慢粒白、多发性骨髓瘤等。本文对小分子靶向治疗药物做一综述。 小分子靶向治疗药物简介 一、受体酪氨酸激酶抑制剂 作为抗肿瘤药物靶点的酪氨酸激酶有两类,一类是受体酪氨酸激酶(RTKs),另一类是非受体酪氨酸激酶(nrRTKs)。 如图2,作为抗肿瘤药物靶点的RTKs是一种生长因子受体,其本质为跨膜蛋白,胞外结构域负责与生长因子结合,胞内结构域含有激酶活性。当RTKs 与生长因子结合后,胞内的激酶活性被激活,继而使底物蛋白的酪氨酸残基磷酸化,被磷酸化的蛋白质再引发多种信号通路的瀑布效应,并进一步引发基因转录,达到调节靶细胞生长与分化的作用。 图2 受体酪氨酸激酶(RTKs)的胞内信号转导途径 按照其结合的生长因子的不同,又可以将RTKs分为多种类型,主要包括表皮生长因子受体家族、血小板衍生因子受体家族、成纤维细胞生长因子受体家族、胰岛素样生长因子受体家族、血管内皮生长因子受体家族。 受体酪氨酸激酶抑制剂: 小分子受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)阻止RTKs酪氨酸激酶功能的激活。当TKI进入肿瘤细胞后,与RTKs在胞内的ATP结合位点结合,从而抑制RTKs 的磷酸化,阻止激酶的激活,阻断受体下游信号通路的传导而发挥抗肿瘤作用。 从作用机制上看,受体酪氨酸激酶抑制剂作用于信号传导途径的最上游,同时阻断多条通路,具有治疗范围广、疗效高的优点。 目前上市的受体酪氨酸激酶抑制剂有两代。第一代为单靶点酪氨酸激酶抑

制剂,如吉非替尼、厄洛替尼。 表已上市的酪氨酸激酶抑制剂 注:EGFR:表皮生长因子受体,属HER家族; VEGFR:血管内皮生长因子; PDGFR:血小板衍生因子; HER2:HER家族的一种受体; Abl-Bcr:一种非受体酪氨酸激酶; Raf:酪氨酸激酶的下游信号通路中的一种蛋白; Flt-3: Src:一种非受体酪氨酸激酶; c-kit: Ret:胶质细胞源性神经营养因子的受体 吉非替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,主要用于非小细胞肺癌,对酪氨酸激酶基因编码区突变型肿瘤的有效率高达80%以上。厄洛替尼为EGFR酪氨酸激酶抑制剂,该药对非小细胞肺癌复治患者的有效率为10%左右。 酪氨酸激酶的研发仍然面临着一些很关键的问题,一是耐药性的出现,二是肿瘤通常有一条以上的激酶通路被激活,信号通路存在交叉和代偿。因此,研究人员开发出第二代酪氨酸激酶抑制剂,包括:凡德他尼、达沙替尼、舒尼替尼、拉帕替尼、达沙替尼和尼洛替尼,它们对伊马替尼耐药的白血病有一定

1.传统抗肿瘤药物 抗恶性肿瘤药物按作用机制分类: 干扰核酸生物合成的药物 ?抗嘌呤药:即嘌呤核苷酸合成抑制剂,如巯嘌呤、硫鸟嘌呤、喷司他丁等。 ?抗嘧啶药:主要靠抑制嘧啶的生物合成而起到抗瘤作用,如:氟尿嘧啶。 ?抗叶酸药:为二氢叶酸还原酶抑制剂,如甲氨蝶呤。 ?核苷酸还原酶抑制剂,如羟基脲。 ?DNA多聚酶抑制剂,如阿糖胞苷。 破坏DNA结构和功能的药物,烷化剂、丝裂霉素、顺铂、丙卡巴肼等可与DNA交叉联结;博莱霉素靠产生自由基破坏DNA结构。 嵌入DNA中干扰转录DNA的药物,如放线菌素类、柔红霉素、阿霉素等。 影响蛋白质合成的药物,如门冬酰胺酶、紫杉醇、秋水仙碱、长春花生物碱类等。 影响体内激素平衡的药物,如雌激素、孕激素和肾上腺皮质激素等。

2.新型抗肿瘤药物 传统抗肿瘤药物都是通过影响DNA 合成和细胞有丝分裂而发挥作用的,这些肿瘤药物的作用比较强,但缺乏选择性,毒副作用也比较大。人们希望能提高抗肿瘤药物的靶向性,高度选择地打击肿瘤细胞而不伤害正常组织。 随着生命科学学科的发展,有关肿瘤发生和发展的生物学机制逐渐被人们所认识,抗肿瘤药物的研究开始走向靶向合理药物设计的研究途径,产生了一些新的高选择性药物。 药物分类及作用机制: 靶向药物。从抗肿瘤药物靶向治疗的角度看,可将其分为三个层次: 第一层次:把药物定向地输入到肿瘤发生的部位,如临床上已采用的介入治疗,这是器官水平的靶向治疗,亦称为被动靶向治疗。 第二个层次:利用肿瘤细胞摄取或代谢等生物学上的特点,将药物定位到要杀伤的肿瘤细胞上,即细胞靶向,它带有主动定向的性质。 如利用瘤细胞抗原性质的差异,制备单克隆抗体与毒素、核素或抗癌物的偶联物,定向地积聚在肿瘤细胞上,进行杀伤,效果较好。 第三个层次:分子靶向,利用瘤细胞与正常细胞之间分子生物学上的差异,包括基因、酶、信号传导、细胞周期、细胞融合、吞饮及代谢上的不同特性,将抗癌药定位到靶细胞的生物大分子或小分子上,抑制肿瘤细胞的生长增殖,最后使其死亡。 血管抑制剂药物的发展。肿瘤生长必须有足够的血液供应,在癌发展和转移的过程中新的血管生长是必要的条件。新的血管生成涉及到多种环节,例如在血管内皮基底膜降解时金属蛋白酶活性增加。血管内皮细胞增殖、重建新生血管及形成新的基底膜时有许多生长调节因子参与,包括纤维生成因子(FGF)、血管内皮细胞生长因子(VEGF)、血小板源性生长

靶向药物的历史由来及现状 众所周知,恶性肿瘤已成为威胁人类健康的主要疾病,其治疗方法也成为人们所关注的热点之一。传统的化疗和放疗由于缺乏特异性,取得疗效的同时也往往给患者带来较大的毒副作用。近年来,生物治疗作为继手术、放疗、化疗等传统疗法之外的第四种治疗手段,在肿瘤的综合治疗中发挥着日渐重要的作用,并越来越受到人们的重视。生物治疗的一个重大进展是分子靶向治疗药物的成功应用,随着对肿瘤分子生物学行为的不断深入研究,发现了多个可用于治疗的特异性靶位点,目前最常用的分子靶向治疗药物有Iressa (ZD1839 ,Gefitinib) 、OSI774 、 Herceptin(Trastuzumab ,贺赛汀) 、IMC-C225(cetuximab, Erbitux) 、Rituximab 等。生物化疗 ( Biochemotherapy )是生物治疗和化学治疗联合应用于恶性肿瘤治疗的全新综合治疗模式,是根据肿瘤的病理类型、临床分期、发生部位和发展趋势,结合病人的全身情况和分子生物学行为,有计划地联合应用化疗药物和生物制剂进行治疗,以取得最好的治疗效果,达到最大限度地改善病人生存质量的目的。目前已有研究表明,将分子靶向药物与化疗联合应用可明显提高肿瘤的疗效。以下介绍几种常见肿瘤的分子靶向治疗及生物化疗新进展。 肺癌 肺癌是目前发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,目前用于肺癌治疗的分子靶向药物主要有Iressa (ZD1839 ,Gefitinib) 、OSI774 、 Herceptin(Trastuzumab ,贺赛汀)、IMC-C225(cetuximab, Erbitux) 等。

纳米靶向载药系统抗癌药物 将成为未来药物发展的必然趋势【摘要】 文章内容:癌症已经成为威胁人类生命的头号杀手,本文综述及讨论近年来抗癌药物的高速发展以及靶向载药系统的发展趋势。 整理方法:通过中国知网、万方数据库、超星数据库、ScienceDirect、Pubmed、丁香园、蒲公英、生物谷等网站和数据库资源,寻找最具市场前景抗癌药物。 结论:在中国,纳米靶向载药的抗癌药品将是未来数十年内抗癌药物发展的主流和必然方向,是未来医药投资的重点所在。靶向给药系统的稳定性和材料的安全性是未来靶向载药系统药物发展必须解决的问题所在。 【关键词】生物医药;靶向;载药;医药投资;抗癌;靶向抗癌药 【内容】 肿瘤已成为威胁人类生命的头号杀手 据WHO统计,目前全球每年死于癌症的患者已经超过了心脑血管疾病死亡的患者,成为威胁人类生命的头号杀手。全球每年新增癌症患者约1500万人,全球现有癌症患者人数达5000万,每年死于癌症的患者达到850万人。其中中国(包括港、台、澳)每年新增癌症患者约350万人,每年死于癌症的患者达250万人。中国已成为全球肿瘤发病率、死亡率最高的国家。 全球每年癌症的发病率以5%左右的速率递增。随着环境的破坏和不良的生活习惯,这个速度在呈增长趋势。中国(包括港、台、澳)每年癌症的发病率更高,以10%左右的速率递增。由于中国经济快速发展,环境的破坏程度高于全球,癌症发病增长速度高于全球。在中国每分钟有6人被诊断为癌症,癌症患者已经占据世界癌症患者总数的1/4.癌症患者死亡人数占全球的1/3,成为世界抗癌形式最为严峻地区。 目前抗肿瘤药物市场情况分析 尽管癌症已经是人类致死的首要原因,并且癌症的发病率和死亡率都呈现上升趋势,但是医学的进展和新药的上市,已给我们带来了曙光,在完善抗肿瘤临床用药结构的同时,也推动了全球抗肿瘤药品市场的快速发展。肿瘤学的进展已使1/3的癌症患者有根治的希望,高昂的治疗费用,也为癌症药品市场带来了极大的发展,据统计2007年

分子靶向药物类 首页上一页1下一页尾页页次:1/1页100篇文章/页 找了一下之前孙燕院士的靶向治疗文章中对靶向药物的总结: 1、信号转导: TK酶抑制剂—吉非替尼、厄洛替尼、伊马替尼、达沙替尼、尼罗替尼、索拉非尼、舒尼替尼、凡德他尼、埃克替尼 2、新生血管: 小分子化合物—恩度;单克隆抗体—贝伐单抗

3、调控基因: 曲妥珠单抗 4、EGFR受体: 小分子化合物—TKIs;单克隆抗体—西妥昔单抗、尼妥珠单抗、帕尼单抗 5、表面受体: 利妥昔单抗 因为这个是2010年总结的药物,过了1年多,所以里面肯定不全,先将这些慢慢的进行整理,后面再逐步添加新的。 吉非替尼 商品名:易瑞沙 英文名:Gefitinib Tablet 、Iressa、ZD1839 结构式: 适应症及作用机制:吉非替尼( gefitinib)是第一个批准用于治疗晚期非小细胞肺癌的分子靶向药物,通过竞争性结合到酪氨酸激酶的ATP结合区,抑制EGFR 酪氨酸激酶的活化,并能抑制EGFR的磷酸化作用和下游区的信号转导通路。 规格:250mg x 10 片/盒 用法用量:推荐剂量为250mg(1片)每日1次,空腹或与食物同服。不推荐用于儿童或青少年,对于这一患者群的安全性和疗效尚未进行研究。

不良反应:最常见的药物不良反应( ADRs )为腹泻、皮疹、瘙痒、皮肤干燥和痤疮,发生率20%以上,一般见于服药后一个月内,通常是可逆性的。 更多阅读 分子靶向药物易瑞沙Iressa 吉非替尼治疗晚期或转移性非小细胞肺癌 吉非替尼治疗晚期NSCLC 2012-03-12 回复 阳光明媚 3楼 厄洛替尼 商品名:特罗凯 英文名:Erlotinib Hydrochloride Tablets, Tarceva 结构式: 适应症及作用机制:可试用于两个或两个以上化疗方案失败的局部晚期或转移

浅谈抗癌药物靶向制剂研究现状 [摘要] 抗癌靶向药物能选择性地与靶组织发生反应,并长时间缓慢地在病灶释放药物,对化疗起到很好的辅助作用。本文以目前受到广泛关注和重点研究的抗癌靶向药物制剂为题,从靶向制剂的优势、抗癌靶向药物载体分类等方面进行了探究。 [关键词] 靶向药物;靶向给药系统; 载体;抗癌 [Abstract] Targeted anti-cancer drugs can selectively react with the target tissue, and slowly release the drug for a long time, chemotherapy has played a good supporting role. This paper is studying at home and abroad and has made some progress in the anti-cancer drugs targeting agents, from targeted therapy design patterns, the classification of targeting agents, anti-cancer drugs targeted drug delivery and targeting the factors that affect areas such as the inquiry. [Keywords]targeted drugs;targeted drugs delivery system chemotherapy;carriers ;anti-cancer 引言: 伴随着现代社会的发展,生活节奏不断加快、环境污染进一步加剧,人们的身体健康也受到了严重威胁,其中癌症便是扼杀人们健康的头号杀手。传统的治疗手段对于癌症往往无法取得很好的治疗效果,所幸随着科技的进步,治疗手段也得到发展,γ刀、X线刀、热疗等治疗手段不断涌现[1],把治疗癌症带进了新天地。而靶向制剂作为当今治疗癌症的有效的新型手段,更是为癌症患者带来了新希望。靶向给药系统在特定的导向机制作用下,将药物输送到特定靶器官充分发挥治疗作用,在提高药物疗效,降低不俍反应等方面具有广阔前景。[2] 1.靶向制剂的优势 半个多世纪以来,化疗一直是治疗恶性肿瘤的较为成熟的重要手段之一。但化疗限于药物普遍用量偏大, 患者在用药期间经常会发生各种变态反应和产生多重耐药性,致使病人被迫停药,贻误了治疗时机、多数缺乏专一性,对正常组织也能产生严重的毒副作用等缺点,一直无法成为治愈癌症的理想手段。为了提高抗癌药物的疗效,克服化疗中的不足,药物靶向治疗应运而生,在提高化疗药物疗效的同时,也降低药物毒副作用,所以药物靶向治疗具有广阔前景[3]。靶向制剂广义地包括所有具靶向性的药物制剂。靶向抗癌药物就是针对分子靶点的抗癌药物,这类药物的针对性强,效果显著,就好像击靶一样。靶向药物的出现充分证明了以分子为靶点治疗肿瘤的巨大潜力,这类药物改变了传统化疗药物对所有快速分裂的细胞全面打击的方式,针对肿瘤细胞的基因突变或基因表达异常进行治疗。[4]目前有关基因治疗方面的研究正在逐步深入,并有进一步扩大的趋势。[5]研究者认为,利用靶向制剂进行癌症治疗具有以下优势:①药物易与机体结合;②;靶向载体能准确到达特定部位;④药物作用寿命长,避免药效受影响。[6] 2.靶向制剂分类 2.1聚酸酐聚酸酐作为一类新型合成生物可降解医用聚合物,由于其具有良好的生物相容性、药物释放速度可调节等优点,很快广泛应用于药物控制释放领域。[7]Brem等[8]报道采用聚酸酐和卡氮芥制备卡氮芥聚酸酐控释片,能保持连续释放卡氮芥达3周之久,病灶部位的浓度是静脉给药的100倍以上。[9]美国食品药品管理局(FDA)于1996年批准卡氮芥聚酸酐控释片用于治疗复发多形性胶质母细胞瘤[10]。侯雪梅等[11]的研究结果表明从聚合物中释放的药物能显著抑制大鼠颅脑肿瘤细胞生长。Walter等[12]也报道用紫杉醇和聚酸酐制备柴杉醇聚酸酐缓释片,结果表明紫杉醇聚酸酐缓释片具有明显的抗癌作用。[13] 2.3壳聚糖壳聚糖(chitosan)是甲壳素的脱乙酰产物,是自然界存在的唯一一种带正电荷碱性多糖,无毒、无刺激性、无致敏性、无致突变作用,具有良好的生物相容性和生物可降解性,而且有抗菌抗炎、促进伤口愈合和直接抑制肿瘤细胞的作用。[14]壳聚糖作为药物载体可以控制药物释放、延长药物疗效、降低药物不良反应,提高疏水性药物对细胞膜的通透性和药物的稳定性及改变给药途径,还可以大大加强制剂的靶向给药能力。徐蔚等参照Gup

分子靶向的小分子抗肿瘤药物的临床合理应用 近年来随着肿瘤分子生物学及相关学科的飞速发展,人们逐渐认识到蛋白酪氨酸激酶(protein tyrosine kinase,PTK)主要与信号通路的传导有关,是细胞信号转导机制的中心。蛋白激酶的过度表达可引起信号转导过程障碍或异常,导致细胞生长、分化、代谢和生物学行为异常,引发肿瘤。因此,选择性作用于酪氨酸激酶的小分子抗肿瘤药物研发已成为抗肿瘤药物研发的热点。酪氨酸激酶有受体型和非受体型之分。酪氨酸激酶受体分为表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR)、血管内皮细胞生长因子受体(vascular endothelial cell growth factor,VEGFR)、血小板衍生生长因子受体(PDGFR)等。已开发上市的针对各种受体的酪氨酸激酶抑制剂主要为表皮生长因子受体酪氨酸激酶(epidermal growth factor receptor tyrosine kinase,EGFR-TK)抑制剂、血管内皮细胞生长因子受体酪氨酸激酶(vascular endothelial cell growth factor tyrosine kinase,VEGFR-TK)抑制剂和血小板衍生生长因子受体酪氨酸激酶(platelet-derived growth factor receptor tyrosine kinase,PDGFR-TK)抑制剂等。非受体型酪氨酸激酶主要有SRC家族、ABL家族、JAK家族、FAK家族等。目前,已有多种靶向于酪氨酸激酶的小分子抗肿瘤药物应用于临床治疗肿瘤,也有几十种药物正在国内外进行临床试验。本文就近年来已经上市的靶向小分子抗肿瘤药物的特点和临床合理应用作一介绍。 1 应用于临床的靶向酪氨酸激酶的小分子抗肿瘤药物 1.1 吉非替尼 通用名gefitnib,商品名Iressa。是首个获准上市的(选择性)EGFR-TK 抑制剂,由阿斯利康公司开发,2002 年8 月首次上市,用于治疗非小细胞肺癌(nonsmall-cell lung cancer, NSCLC)。本品属于苯胺喹唑啉(anilinoquinazoline)类化合物,为小分子靶向抗肿瘤药物。该药物最常见不良反应是痤疮样皮疹和腹泻;最严重的不良反应是间质性肺病,发生率为 3%~5%。目前本品已在澳大利亚、美国、泰国、中国与中国香港、韩国相继上市,并在36 个国家获得上市批准。该药对前列腺癌、食管癌、肝癌、胰腺癌、膀胱癌、肾癌、卵巢癌、头颈癌、恶性黑色素瘤等多种适应证的治疗均处于Ⅱ期临床研究阶段。 1.2 埃罗替尼 通用名erlotinib,商品名Tarceva。由OSI 制药公司开发, 2004 年11 月在美国首次上市,用于治疗NSCLC。本品为口服小分子EGFR-TK 抑制剂,是目前世界上唯一已明确能延长 NSCLC患者生存期的靶向药物。其最常见的不良反应为皮疹(75%)和腹泻(56%);最严重的不良反应为间质性肺病,研究显示本品单药口服致间质性肺病的发生率为0.8%[4]。目前埃罗替尼已获准在87 个国家用于NSCLC,在60 多个国家(包括欧盟和美国在内)与吉西他滨合用治疗晚期胰腺癌。欧洲人用药委员会(CHMP)对本品与吉西他滨合用作为转移性胰腺癌的一线治疗用药表示支持。另外,埃罗替尼用于脑癌、结肠直肠癌和卵巢癌等的治疗正处于Ⅲ期临床研究中,用于乳腺癌、头颈癌、肺癌、膀胱癌和前列腺癌等适应证的研究处于Ⅱ期临床研究阶段。本品上市后第2 年全球销售额即达到3.11 亿美元,在全球畅销药品种排名中位列第238位。 1.3 索拉非尼 通用名sorafenib,商品名Nexavar。是近10 年内美国食品与药物管理局(FDA)批准的首个用于晚期肾细胞癌(RCC)治疗的药物,由拜耳公司开发,于2005 年12 月在美国首次上市。临床研究显示,本品能使RCC患者疾病无进展生存时间增加1 倍,并显著改善患者的生活质量。索拉非尼是首个口服的多激酶抑制剂,作用于肿瘤细胞或肿瘤脉管中的丝氨酸或苏氨酸和受体酪氨酸激酶;也是第1 个既作用于RAF/MEK/ ERK介导的细胞信号转导通路而直接抑制细胞增殖,又作用于VEGFR-2 进而抑制肿瘤新血管生成的药物。本品作为第1 个晚期肾癌的靶向治疗药物,无论在欧美还是在亚洲国家进行的临床研究均证实具有显著的疗效和良好的耐受性。以本品为主,不论是与化疗药物、其他靶向药物,还是与细胞因子联合治疗,都可显著提高抗肿瘤活性,提示这种联合治疗可能是未来治疗晚期肾癌的发展方向。 2007 年10 月30 日,本品在欧洲用于晚期肝细胞癌(HCC)的治疗获得批准;2007 年11 月19 日,FDA批准其用于治疗不能进行手术切除的HCC;2008 年,美国国产综合癌症网(NCCN)指南推荐本品作为晚期HCC的标准治疗;我国国家食品药品监督管理局(SFDA)近期批准本品用于HCC 治疗。目前,本品用

分子靶向治疗及其药物 1971年Suden Follman发现在鼠的角膜上种植1个肿瘤10 d后周围有血管长入,继而肿瘤迅速长大.如将这些血管无论用机械或化学方法阻断,使肿瘤得不到血液供应,肿瘤生长停顿,肿瘤即萎缩。这一现象给人们所提供了2个信息:一是肿瘤生长发展必须依赖有良好的血液供应;二是肿瘤在原本没有血管的角膜上周围出现大量新生血管,表明肿瘤必然会产生一种促使血管形成的物质,称为血管生成因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)。因而提出了“饥饿疗法”,即让肿瘤得不到血供营养而死亡,并寻找能够抑制对抗阻碍血管生长的物质,至1994年得到第1个具抑制血管生成的物质称为“Angiostatin”。 在2004年美国FDA官员Mc Clellan提出分子靶向治疗(Targeted cancer therapy)已成为结直肠癌除外科手术、放射和化疗的第四种治疗方法。分子靶向治疗的药物靶点主要包括蛋白酪氨酸激酶、芳香胺酶、拓扑异构酶、细胞周期和凋亡调节因子、法尼基转移酶(FTase)等。有许多分子靶向药物在研究,其中贝伐单抗、西妥昔单抗和帕尼单抗是得到批准应用于治疗进展性和/或转移性结直肠癌的三个药物。 一、蛋白酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase,TKI) (一)蛋白酪氨酸激酶(Protein tyrosinase) 蛋白激酶是目前已知的最大的蛋白超家族,主要包括丝氨酸/苏氨酸激酶和酪氨酸激酶,其中的酪氨酸激酶主要与信号通路的转导有关,能催化三磷酸腺苷上的磷酸基转移到许多重要蛋白质的酪氨酸残基上,使其发生磷酸化。蛋白酪氨酸激酶在细胞内的信号转导通路中占据十分重要的地位,是细胞信号转导机制的中心,调节着细胞体内生长、分化、死亡等一系列生理、生化过程。蛋白酪氨酸激酶由于突变或重排,可引起信号转导过程障碍或出现异常,导致细胞生长、分化、代谢和生物学行为异常,引发肿瘤。 研究表明,近80%的致癌基因都含有酪氨酸激酶编码。抑制酪氨酸激酶受体可以有效控制下游信号的磷酸化,从而抑制肿瘤细胞的生长。酪氨酸激酶受体分为表皮生长因子受体(Epidermal growth factor receptor,EGFR)、血管内皮生长因子受体(V ascular endothelial growth factor receptor,VEGFR)、血小板源生长因子受体(Platelet derived growth factor receptor,PDGFR)等。TKI的抗肿瘤作用机制可通过以下途径实现:抑制肿瘤细胞的损伤修复、使细胞分裂阻滞在G0期、诱导和维持细胞凋亡、抗新生血管形成等。此外,TKI还可通过下调肿瘤细胞的血管内皮生长因子,抑制EGFR对肿瘤血管内皮细胞的信号传导以及EGFR和VEGFR两种信号传导通路的“交叉对话”,为临床同时抑制这两种传导通路提供合理的依据。 针对各种受体的酪氨酸激酶抑制剂目前已开发上市的主要为表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂( EGFR-TK )、血管内皮细胞生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂( VEGFR -TK )和血小板源生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(PDGFR-TK)等。基于多靶点的酪氨酸激酶抑制剂目前已成为研究重点,包括舒尼替尼和索拉芬尼在内的几个上市新药均获得了良好的临床评价结果。 多数酪氨酸激酶抑制剂通过肝酶CYP3A4代谢,与CYP3A4抑制剂(酮康唑、伊曲康唑)同用,可使伊马替尼、埃罗替尼、吉非替尼的药-时曲线下面积增加,与CYP3A4诱导剂(利福平)同用可使上述药物的药-时曲线下面积降低。 (二)以蛋白酪氨酸激酶为靶点的靶向药物 1.表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂( EGFR-TK ) 1.1表皮生长因子受体(EGFR) EGFR是一种跨膜生长因子受体,跨膜糖蛋白,由原癌基因C-erb B1编码。人EGF受体(human epidermal growth factor receptor,HER)家族由4个结构相近的受体酪氨酸激酶蛋白

肿瘤小分子靶向药物分类 肿瘤小分子靶向药物分类 如今肿瘤的治疗手段多元化,其中靶向治疗为较新兴的治疗方式,由于毒副作用较小,疗效较突出,使得靶向治疗的成本也相对高昂。分子靶向药物是在分子生物学、分子遗传学理论基础上出现的新药, 因其精确的靶向治疗作用,相对于传统化疗药物有很多优势, 形成了一门治疗肿瘤的新领域,为肿瘤的治疗提供了一种不良反应较小的方法。近20 年来,随着医学科学的发展,大量以肿瘤细胞水平表达为靶点的新的抗肿瘤药物不断问世,并逐渐走向临床, 主要包括细胞信号转导分子抑制剂、新生血管抑制剂、靶向端粒酶抑制剂以及针对肿瘤耐药的逆转剂。攻击肿瘤的靶点有多方面, 目前研究较成熟的主要有肿瘤细胞表面的靶点(抗原或抗体), 如细胞膜分化相关抗原(CD13,CD20,CD22,CD33,CD52,CD117 等),细胞信号转导分子如表皮生长因子(EGF及其受体(EGFR和血管内皮生长因子(VEGF及其受体上的酪氨酸激酶,以及法尼基转移酶,基质金属蛋白酶等。分子靶向药物目前尚无统一的分类方法。根据作用靶点不同,可分为以下 4 类。 ?蛋白激酶细胞的分化信号传导因子中, 含有大量的蛋白激酶家族。在细胞信号传导过程中, 蛋白酪氨酸激酶十分重要, 它可催化ATP 上的磷酸基转移到许多重要蛋白质酪氨酸残基上使其磷酸化, 导致传导支路的活化, 影响细胞生长、增殖和分化,

而许多肿瘤细胞中酪氨酸激酶活性异常升高。超过50% 的癌基因及其产物具有蛋白酪氨酸激酶活性, 它们的异常表达将导致肿瘤的发生。此外, 该酶的异常表达还与肿瘤转移、肿瘤新生血管生成、肿瘤对化疗耐药有关。研究能阻断或修饰由信号传导失常引起疾病的选择性蛋白激酶抑制剂, 被认为是有希望的药物开发途径。目前, 已经发现了一些蛋白激酶抑制剂和针对不同蛋白激酶ATP结合位点的小分子治疗剂,并已 进入临床研究,如酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼、厄洛替尼等及法尼基转移酶抑制剂安卓健等。 ?肿瘤血管生成因子正负调控子的平衡控制着肿瘤血管的生成,由此促进肿瘤的生长和转移,开发血管生成抑制剂是肿瘤研究最为活跃的领域之一。临床试验中的血管生成抑制剂有以下4 类。 ①调节基质反应,抑制基底膜降解的药物:Marimastat、BMS-275291等。基质蛋白酶(MMP )是一种蛋白水解酶,可使细胞外基质降解,它在肿瘤浸润、转移和血管形成过程中发挥关键作用。基质蛋白酶抑制剂(MMPI)可以通过抑制金属蛋白酶起到抗肿瘤生长与转移的作用。BMS-275291 是一种MMPI, 它与化疗联合用于晚期非小细胞肺癌的治 疗,目前已进入U /川期临床试验;Col-3是MMP-2 和MMP-9 抑制剂(I / U 期临床);AE941 是MMP-2、MMP-9 和MMP-12 抑制剂,它可以封闭VEGF和它受体的结合汕期临床试验治疗多发性骨髓瘤,川期临床试验用于肾癌和非小细胞肺癌的治疗。 ②直接抑制内皮细胞的药物:沙立度胺(Thalidomide)、烟曲霉素衍生物

肿瘤靶向药物分类 一、单克隆抗体 靶点抗体名称药物名称适应证 EGFR Cetuximab 西妥昔单抗Erbitux爱必妥结肠直肠癌, 头 颈部癌 Panitumumab帕尼单抗Vectibix 直肠结肠癌 HER2 Trantuzumab 曲妥珠单抗Herceptin 赫赛汀 乳腺癌 Pertuzumab帕妥珠单 抗 Perjeta 乳腺癌ado-trastuzumab Kadcyla 乳腺癌 VEGFR Bevacizumab 贝伐珠单抗 Avastin 阿瓦斯汀 直肠结肠癌 老年黄斑病 Ranibizumab雷珠单抗Lucentis 老年黄斑病Aflibercept阿柏西普Eylea 老年黄斑病 CD20 Rituximab 利妥昔单抗Rituxan, Mabther 美罗华 非霍奇金淋巴瘤 Libritumomab 替伊莫单抗 Zevalin 非霍奇金淋巴瘤Tositumomab 托西莫单抗 Bexxar 非霍奇金淋巴瘤ofatumumab Arzerra 淋巴瘤 TNF-a Infliximab 英夫利昔单抗Remicade 类风湿性关节炎 等免疫疾病 Adalimumab阿达木单 抗 Humira 关节炎 Etanercept依那西普Enbrel 恩利脊椎炎. Certolizumab赛妥珠单 抗 Cimzia Crohn病 Golimumab戈利木单抗Simponi 类风湿性关节 炎、银屑病关节 炎和强直性脊柱 炎 B-cell-activating Factor belimumab贝利单抗Benlysta 红斑狼疮CD3 receptor Muromonab-CD3莫罗 单抗 Ortholone(OKT3) 抑制排斥反应 CD33 Gemtuzumab 吉姆单抗Mylotarg 急性复发性髓性 白血病 CD11a Efalizumab依法珠单抗Raptiva 牛皮癣 CD15 fanolesomab Neutrospec 阑尾炎诊断CD30 brentuximab Adcetris 霍奇金淋巴瘤IL-1βCanakinumab Ilaris 佩林周期关联综 合征的治疗IL-12/23 P40 ustekinumab STELARA 牛皮癣 IL-2Rα receptor (CD25) Basiliximab 巴利昔单抗Simulect 抑制排斥反应IL-6 receptor tocilizumab托珠单抗Actemra 风湿关节炎 (RA) CTLA-4 Ipilimumab易普单抗Yervoy 晚期黑色素瘤