吉林省公主岭市第一中学2015届高三历史专题复习教案:专题一 多中心起源:部族时代

- 格式:doc

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:9

2015—2016学年高三年级第一学期历史教学计划历史是凝固了的现实,现实是正在发展着地历史。

查字典历史网为大家推荐了高三年级第一学期历史教学计划,请大家仔细阅读,希望你喜欢。

一、关于高考复习的整体构想本届高三历史班共有学生76人,其中应届学生70人,复读生6人,应届学生中有艺术类学生15人,班级的人数和艺术生的人数超乎正常,教学和管理难度很大。

复读生中只有2人是历史类的复读生,另4人由物理科转为历史科。

就高考成绩看,600分以上者2人,600分以下者4人,最低分为501分,整体势力较差。

本届专业班人数多,底子差,落后面较大,学生的日常管理和高考指标的完成都有相当难度。

针对以上情况,2006届教学工作的主体构想是认真领会和贯彻执行学校和级组关于2006届高考的目标和任务,针对学生的基本情况和高考变化的新特点,认真研究教学和备考工作,力争在高考中有新的突破。

二、高三历史教学工作的主要设想:1、认真领会《考试说明》精神实质,明确考试内容和能力要求。

2005年高考历史《考试说明》着重强调考查学生对各学科知识整体把握,综合分析问题、解决问题的思维能力;突出学科知识结构中基本的、核心的、可再生性的内容;强调知识之间的内在联系,强调学以致用,理论联系实际;突出对学习方法和学习能力的考查,倡导创新意识和创新精神。

为此,我对本届高三历史专业班的教学工作做如下设计和构想:从考试目标与要求来看,历史学科考试内容在保持前两年基本稳定的前提下有一些新变化,其明显的变化可以用增、减、挪三个字概括。

增是指中国史增加了东汉豪强地主、唐朝的安史之乱、藩镇割据、第二次鸦片战争、早期的民族资产阶段和无产阶级、北洋军阀政权的建立、帝国主义侵略和加剧、军阀割据局面的形成、护法运动、近代前期的思想、科技和教育、近代前期的文学、艺术和史学、毛泽东《论持久战》的发表、日本帝国主义在沦陷区的殖民统治。

世界史增加了意大利统一、世界人民的反法西斯斗争、三国轴心的形成等。

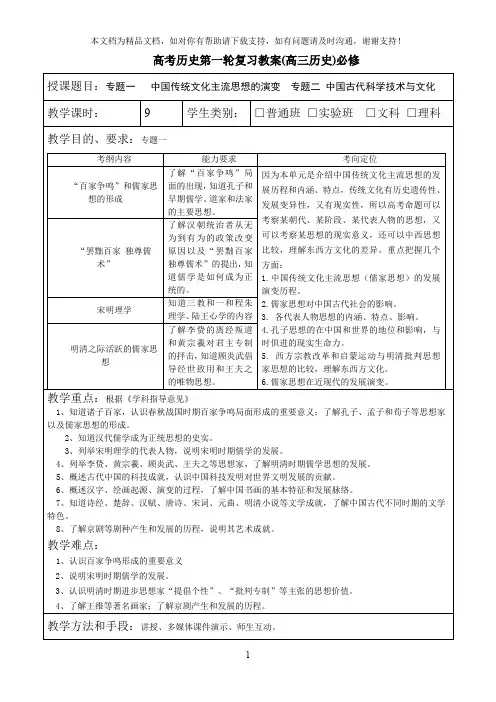

高考历史第一轮复习教案(高三历史)必修2、使人们的认识深入到新的层次和领域,特别是发现了微观物质的运动3、为现代自然科学和现代技术革命提供了重要的理论基础。

追寻生命的起源一、达尔文进化论(一)背景1、经济:资本主义经济的发展和工业革命的推动2、政治:资产阶级革命的影响3、思想:文艺复兴,宗教改革和启蒙运动的洗礼;4、科学基础:科学技术的进步和生物学知识的积累;5、自身实践:达尔文的科学探索(二)著作:1859年《物种起源》(三)主要观点:自然界中生物的物种是不断进化的,是不断从低级向高级发展的。

自然界进化的规则是物竞天择,适者生存。

二、赫胥黎:1863年《人类在自然界中的位置》,“人猿同祖论”进一步确立,促进了进化论的传播三、进化论思想的影响《方案》P158▲科学与宗教在人类起源问题上产生分歧的根源(1)根本分歧:生命是自然界进化的结果,还是上帝创造的产物(2)根源:生产力的发展水平。

▲近代自然科学的发展过程中,我们能得出哪些启示?(1)近代自然科学的发明都经历了长期的、曲折的复杂过程,是无数勇于献身的科学家奋斗努力的结晶。

(2) 社会经济发展的需要是科学发展的主要动力。

(3) 科技是第一生产力。

(4)自然科学在反对封建迷信的斗争中,又起到了巨大作用。

人类文明的引擎一、第一次工业革命(18世纪中期至19世纪中)万能的原动机——蒸汽机的改进(一)背景:1、社会生产的直接推动,工业革命中棉纺织业对动力的需要。

2、实验科学的长期孕育(二)万能蒸汽机的创制1、18世纪60年代,瓦特改良蒸汽机,但弊端严重;2、1782年万能蒸汽机诞生,蒸汽机得到广泛应用,成为一切生产部门的“万能的原动力”3、1785年,万能蒸汽机首先投入一家纺纱厂使用,且很快在不同工厂得到推广。

蒸汽机是人类继发明火之后,在驯服自然力方面所取得的最大成果。

工厂的大量出现之后,世界进入了——蒸汽时代蒸汽机的意义为什么说蒸汽机是工业革命中最伟大的发明?(1)解决了工业发展的动力问题;自然力(人力、畜力、水力、风力)蒸汽动力(2)改变了工业格局的分布;近水建厂交通发达、资源丰富。

专题五合与分的历史运动:东汉、三国、两晋南北朝本章主要内容从公元25年东汉建国,到隋589年再度重建大一统王朝,中间三国分立91年,十六国、东晋分裂至隋大一统,分裂长达285年。

在550多年里,分裂时期竟占去了三分之二时间。

这是帝国成立以来分合合分最剧烈的历史时段。

王莽“新政”失败,绿林赤眉起义继起。

公元25年,刘秀称帝,重建中央集权,释放奴婢,假民公田,以恢复生产,安定社会,号称“中兴”。

在西汉豪强地主一百年多长足发展的基础上,逐渐形成世族地主,其中有些人世代为官,自立门第,广占田地,以自给自足的田庄为主要经营形式,役使依附性很强的部曲,国家自耕农经济严重萎缩,种下日后地方分裂的祸根。

东汉一代中央政权对世族、外戚多妥协迁就,后期外戚、宦官交替擅权,统治高层分崩离析。

因官僚、士人联合抨击宦官专权,引起二次“党锢之祸”,内争中丧失控制全局的能力。

公元184年,爆发黄巾农民大起义,世族割据势力趁势而起,逐渐出现三国鼎立的局面。

大一统帝国成立后遭遇到第一次全国性的分裂的形势,西晋短暂统一也无济于事,直至隋唐再度大一统。

造成这一时期多次分裂的社会根源,一是统治阶层结构的变化。

由于社会上逐渐形成宗法性、闭塞性和割据倾向很强的门阀世族势力,导致中央对地方权力控制系统的失衡。

最高统治层的内乱往往为地方分裂提供机遇,打开通道。

二是北方少数族的活跃及频繁南下,王朝对周边控制能力的削弱,激烈的民族矛盾和民族斗争更是造成全国性分裂的重要原因。

尽管中原地区战乱不息,北方经济迭遭破坏,而江南和东北、西北等边疆地区则得到前所未有之大开发。

民族间的矛盾和对抗虽然给各族民众带来伤害,但也为汉族与少数民族的大融合提供了有利条件。

这一时期,由周边大量迁入的各少数民族在与汉族融合过程中,逐步接受了以儒家为核心内容的汉族传统文化,在政治经济生活、礼仪习俗、学术思想等方面实现了汉化。

汉民族也吸收了各少数民族和域外传入的各种文化因素,从而使以汉族传统文化为主体的中国文明提到进一步发展。

专题六如日中天的大唐帝国本章的主要内容:经长期分裂后,公元581年到906年,隋朝和唐朝重新建立了全国统一的王朝政权。

短暂的隋朝起了承前启后的作用,而唐朝则标志着中国帝制时代历经前期的曲折与磨难,渐趋辉煌。

隋唐时期,统治阶层的构成出现了重要变化,庶族地主的地位逐渐上升,而门阀势力终于在中唐以后逐渐退出历史舞台。

两晋以来的民族融合之潮,至隋唐形成了一次总结,从而为丰富多彩的大唐文化提供了腴土沃壤。

在北方经济得以恢复,重振雄风的同时,长江中下游的经济发展速度也明显加快,渐呈后来居上之势。

当时,中国的社会、经济与文化都跃上一个新的台阶,并在世界上居于领先地位。

而中外经济文化交流的频繁与活跃也说明,此时的中华民族对外部世界,保持着相当开放的心态。

本章的重点与难点:隋唐时期的制度创设及其对后世的影响;中国传统社会在隋唐时期出现的深刻变化;民族融合与中外交流对唐朝文化的重大影响;经济重心逐渐向南转移的趋向及其对经济格局的影响。

本章教学的技术手段:以揭示大势结合深入分析的讲授方式,使学生掌握重点和难点,并根据需要采用课堂讨论的形式,使学生的认识得以深化。

尽可能多采用多媒体的图像和视频材料,让学生对丰富多彩的大唐文化有直观而形像的感受,从而加强理性认识。

第一节隋唐开国,重建统一一.国祚短促的隋王朝1.北周末年的局势北周武帝宇文邕死后,继位的宣帝荒淫而短命,未能巩固武帝的基业。

其后年仅8岁的静帝即位,大权落入外戚杨坚之手。

2.杨坚建隋,统一全国杨坚(541-604)之父杨忠为北周六大柱国之一,爵封隋国公,父死,杨坚袭爵,其女为宣帝皇后。

静帝继位后,杨坚以外戚身份总知天下兵马事,任大丞相,进爵为王。

公元581年二月,杨坚以“逼禅”手段,废周建隋,是为隋文帝。

即位后,任用高颖、苏威、李德林、贺若弼、韩擒虎等谋臣武将,于587年灭后梁,589年灭陈,重建统一局面。

3.隋文帝的立国举措政治上:废北周官制,创置三省六部制;并州郡县三级为州县二级,废地方长官自辟僚佐的制度,任免权归中央吏部,并实行回避制和三年任期制,加强了君主中央集权。

第1单元中华文明的起源与奠基一、先秦时期文明传承的表现1.文字沿革甲骨文、青铜铭文等逐渐演化为今天的汉字,成为记载和传承中华文明的重要载体,是三代文明对后世的突出贡献。

2.宗法观念分封思想在封建社会时有出现;宗法思想影响至今,对民族的延续起到积极作用。

3.政治制度专制主义中央集权制度在三代萌芽,影响整个封建社会;郡县制影响至今。

4.民族观念三代萌生的民族观念,使中华民族存在至今,成为世界上唯一文明没有间断的民族。

5.传统文化儒家思想产生并发展,吸收其他学派思想,最终成为中华传统文化的主流。

[针对训练]1.(2019·泸州二模)西周青铜器上的金文“华”字,形如一朵绽放的花朵,取义为美。

《十三经注疏·春秋左传正义》中也说:“中国有礼义之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

”这表明( )A.“礼”成为“华夷之辨”的主要内容B.文字的变化折射出民族交融C.西周时期华夏民族已经基本定型D.周人对礼乐文化发展的自信D[根据材料可知,周朝金文及《十三经注疏·春秋左传正义》中关于“华夏”一词的解释即源于中原地区服饰华美、疆域广阔、文明道德兴盛的景象,反映了在礼乐文化下,周人本身的文化自信,故D项正确。

]二、春秋战国时期的社会转型2.(2019·南充一模)晋侯封桓叔于曲沃,桓叔好德,“晋国之众皆附焉”,以至于曲沃封邑大于晋国国都。

之后,曲沃三代封君攻伐晋侯,终于“尽并晋地而有之”。

这说明了( )A.诸侯争霸导致社会转型B.宗法制、分封制遭到破坏C.德治思想深入宗族内部D.贵族政治已完全瓦解B[从材料可以看出曲沃是晋国卿大夫的封地,之后曲沃三代封君攻伐晋侯,终于“尽并晋地而有之”,说明宗法制、分封制遭到破坏,故选B项;春秋战国时期社会转型应该从经济方面寻找根源,故排除A项;不能根据“桓叔好德,‘晋国之众皆附焉’”等信息得出宗族内部实行德治,故排除C项;春秋战国时期,贵族政治开始瓦解,不能说贵族政治已完全瓦解,故排除D项。

专题九君主极权:大明帝国有明一代的经国规模和制度是由太祖、成祖两代奠定的,中国帝制进入极端君权时代。

而商品经济和货币经济的发达,更是刺激了以皇室为中心的统治集团对财富的贪婪,加速了统治阶层的腐朽。

本章主要讨论明王朝在政治与经济发展趋向的相互背离,揭示其帝制衰亡期的若干征兆,引导学生注意明朝在商品经济活跃的大背景及其内敛的对外关系,特别是明代中后期的整个社会形势与明亡前的诸种情状。

第一节两祖开国“祖制”一、两祖奠定国基大明帝国创立于朱元璋之手。

朱元璋在位31年,承元代法纪荡然,吏治败坏,经济凋蔽之后,力行拨乱反正,创制国家规模,厘定政治、经济、军事、文化各种制度,马上得之,马下治之,显示出起草泽平民皇帝的气魄风范。

开国制度,择其要点有:重视农业,强调“农为国本”;改革兵制,在全国实行卫所制度;官制大多仍承宋代以来分化事权的传统;作为起自元末的平民皇帝,朱元璋深恶元朝的臣僚腐败、地主吏治混乱,故开国后一再颁示祖训录、铁榜文、臣戒录等。

朱棣即位后,大政一承太祖遗制外,亦有所更张,有利有弊。

二、大明“祖制”要旨太祖开国建制,基本面都由唐宋制度历史传承而来,但与其出身经历甚至个人性格都不无关系,颇有特点。

其中有些较宋代后退,显示出特有的保守性。

太祖建制的第一大特点,从农耕为本,严格管理吏、民的目标出发,构建了一套周全和富操作性的地方管理系统,对农村基层控制的严密性大大超越前代。

太祖建制的第二大特点,便是改变宋募兵由国家财政负担的制度,实行军户屯田、军队自给的方针,耕战合一,“寓兵于农”。

以上为社会控制大政要旨。

有关监督官僚、强化皇权方面,大明“祖制”有两条创制为前代所无。

一是设立“厂卫”,对官民实行特务统治。

二是废丞相,设立内阁。

此外,太祖开国时犹能不拘资格用人,但发觉其非贤或恃才作弊者,诛戮不少姑贷,法在必行,无情可循。

科目仍沿唐宋之旧,惟考试内容与作答方法改为制义八股,更趋教条僵化。

成祖较之太祖,为害明一代最甚者,莫过于开宦官用权祸端。

第一章反对外国侵略斗争一、授课时间:2课时二、教学目的与要求:本讲主要是使学生明确三个问题:一是近代西方列强是如何在军事、政治、经济与文化上对中国进行侵略与控制的,二是中国民众反抗外来侵略及粉碎列强瓜分中国阴谋的斗争过程,三是历次反侵略战争失败的原因和中华民族意识是如何觉醒。

三、教学重点与难点:本章有许多重大问题是需要我们认真斟酌与讲述的。

1、资本-帝国主义国家采用什么样的手段对中国侵略?对中国产生了什么样的危害后果?2、中国人民是如何反抗外来侵略捍卫民族生存的权利,并且避免中国被瓜分的局面的?3、反侵略战争一再遭到失败的原因是什么?中国人民的民族意识是怎样逐步觉醒的?上篇综述中我们已经指出,近代中国的落后必然招致外来侵略。

而事实也证明,从1840年起在以后的80年里,列强的侵略一步步加深,给整个中华民族带来的深重的灾难。

在列强的侵略面前,中国人民掀起了反对外国侵略的斗争。

由于中国人民一代代前赴后继的斗争,列强瓜分中国的图谋被粉碎;与此同时,中国人民的民族意识也开始普遍觉醒……第一节资本——帝国主义对中国的侵略从1840年到1919年,这是外国侵略中国,而中国一步一步沦为半殖民地半封建社会的八十年。

在这一过程中,资本—帝国主义列强对中国采取了包括军事侵略、政治控制、经济掠夺和文化奴役在内的各种侵略,使中国一步步走向半殖民地半封建社会的深渊,给中华民族带来了深重的灾难。

一、军事侵略军事侵略是资本—帝国主义对中国采取的主要侵略手段。

从1840年到1919年,英、法、日、美、俄等列强先后对中国发动了大小数百次侵略战争,侵华战争的参与国之多,历时之长,频率之高,危害之重,世界罕见。

通过这一侵略形式,中华民族生命和财产的遭受了巨大损失,中国的国际地位亦急速下降,中国人民的民族自信心遭受了沉重打击。

而更深层次的变化是,随着军事侵略而来的不平等条约的签订,使中国一步一步沦为半殖民地半封建社会。

1、发动侵略战争,屠杀中国人民在历次侵华战争中,外国侵略者屠杀了大批中国人民。

高三历史第一轮复习教案高三历史第一轮复习教案【5篇】备课是教师讲课的前提,是讲好课的基础,教案则是备课的具体表现形式。

下面是小编为你准备的高三历史第一轮复习教案,快来借鉴一下并自己写一篇与我们分享吧!高三历史第一轮复习教案(篇1)一、教材分析高一上学期学习历史必修一“政治文明历程”,着重反映人类社会政治领域发展进程中的重要内容。

政治活动是人类社会生活的重要组成部分。

它与社会经济、文化活动密切相关,相互作用。

了解中外历史上重要政治制度、重大事件及重要人物,探讨其在人类历史进程中的作用及其影响,汲取必要的历史经验教训。

二、学生现状分析今年任教高一六、七、八、九四个的历史教学工作。

通过初步接触和了解发现学生历史学科基础相当薄弱,缺乏学习兴趣,基本的学习方法和习惯都没有养成,而且对历史学科一惯当作“副科”,非常不重视。

三、本学期教学目标1.知识与能力目标:通过学习,了解人类历史上重要政治制度、事件及其代表人物等基本史实,正确认识历史上阶级、阶级关系和阶级斗争,认识人类社会发展的基本规律;2.过程与方法:学习搜集历史上有关政治活动方面的资料,并能进行初步的归纳与分析;学会从历史的角度来看待不同政治制度的产生、发展及其历史影响,理解政治变革是社会历史发展多种因素共同作用的结果,并能对其进行科学的评价与解释;3.情感态度与价值观:理解从封建到民主、从人治到法治是人类社会一个漫长而艰难的历史过程,树立为社会主义政治文明建设而奋斗的人生理想。

四、工作措施1.强化学生掌握基础知识的质,提高学生运用知识的水平就是要将课标要求的基础知识记忆牢固,理解准确。

要注意研究在复习中怎样把注重基础知识的学习和专题问题、热点问题联系起来;要研究怎样整合教材,怎样加强三个必修模块内容之间的嫁接与联系,怎样整合选修模块与必修模块之间的联系;要研究采取哪些方式方法才能让学生把主干历史知识扎扎实实地掌握起来,达到记忆牢固,理解准确,运用灵活。

专题七文明的成熟:两宋时代本章的主要内容:经过“五代十国”的纷乱,北宋于960年建立统一的王朝政权,但1127年北宋为金所灭后,重建的南宋王朝长期偏安于南方。

北方有西夏和前后相继的辽、金,故两宋时期实际上形成了多民族政权对峙、并存的格局。

当时,以经济制约为特征的租佃契约关系得到确立;世族门阀让位于品官地主,并出现了豪富地主和兼营商业的地主,产权关系不再像以前那样凝固和僵化;商品货币经济空前活跃,中心城市突破坊市的时、空限制,经济功能明显增强,而农村集市贸易的发展,则促成了第一批市镇的兴起;经济重心的南移也最终于南宋时完成。

政治上,宋代统治者进一步加强中央集权统治,虽避免了种种与皇权相悖的离心因素,但也造成了严重的“三冗”问题,因财政危机而出现的改革,始终无法真正克服这一官僚政治的痼疾。

宋代文化以“内敛”为其主要特征,理学的出现表明儒学的发展进入一个新的阶段;统治者的“重文”政策使文化臻于繁荣,多项科技发明皆对人类历史的进步作出重要贡献。

本章的重点与难点:两宋官僚政治的特点与弊病;多民族政权对峙、并存的复杂局面;社会阶层和社会经济的诸多变动。

本章教学的技术手段:两宋时期,政治、经济、社会、文化都出现划时代的深刻变化,课堂讲授应注意多角度多层面的分析、对比,使学生理解和认识中国历史上的转折和变化。

本章教学中应尽可能多采用课堂讨论的方式,使学生加深认识。

使用多媒体课件时,除图像、视频材料外,还应重视表格、地图等的作用。

第一节中国再统一一.统一的间歇分裂割据的五代十国时期既是唐末藩镇割据的延续和发展,又是中国由旧的统一走向新的统一的过渡时期,分裂中孕育着新的统一因素。

这一时期的统治者多数出身寒门(北方还有少数族首领),崛起于行伍之中,多依仗军队通过政变而取得政权。

取得政权后,又都不同程度地实行政治经济的改革,门阀世族的残余影响不断地清除,为北宋社会风尚的大转变开辟了道路。

由于统治者四周受困,基于生存的需要与压力注意农耕水利,地区经济都有不同程度的恢复和发展。

专题八大一统与大融合:元朝元朝是由蒙古族所建立的统一王朝。

1206年,蒙古族领袖成吉思汗创建蒙古汉国。

自成吉思汗到蒙哥汗,陆续攻灭西辽、夏、金、大理,并在叶蕃建立行政机构。

蒙哥死于攻灭南宋的战事,其弟忽必烈继汗位,于1271年改国号为元,1279年灭南宋,统一中国。

忽必烈开国后,进行了一系列的改革,保证了已经高度发展的经济文化基本上得以延续和发展。

与后来清朝相比,元朝具有浓厚得多的民族统治和民族压迫的色彩。

本章将组织讨论元朝统治的地方经济之独特契机与当时整个帝国活跃的商业。

第一节忽必烈统一中国一、蒙古族的兴起蒙古族的起源可以追溯得很远。

蒙古汗国的开创者成吉思汗,出生于蒙古乞颜部孛儿只斤氏族,蒙古各部于1206年大会于斡难河畔,被拥戴为蒙古统一后的最高首领,尊称其为“成吉思汗”。

此事,标志着蒙古草原上的各个部落已经统一形成为一个以原蒙古部为核心的民族共同体。

蒙古国建立后,成吉思汗即着手组织精锐的护卫亲军(“怯薛歹”);分封各部首领为不同等级的“那颜”,实施部族军事贵族制统治,巩固对蒙古草原辖境内各部的统一;颁布法典(《大扎撒》)、创制文字(畏兀儿字蒙古文)等,使初建的蒙古国逐渐摆脱原始的部落制,成为较有政治军事威力的游牧部族贵族制国家,促进了蒙古族的形成和蒙古社会的发展。

蒙古族统一后,利用其凶猛的军事威势,积极向四周拓展,朝着建立大蒙古国的方向步步前进。

成吉思汗通过自己以及诸子的多次西征,建立起了疆域广阔、横跨欧亚的大蒙古国,内有四大汗国之称。

二、元朝统一中国正当南宋君臣纵乐西湖,权将临安法汴京,沉醉于歌舞声色之中,北方蒙古高原上崛起的新政治军事集团先后于1227年和1234年灭了西夏与金,直接与南宋接壤;在此之前,蒙古军队在窝阔台和忽必烈之兄蒙哥时期曾两次南征,已越过青海草原征服了吐蕃、大理(今云南),从南疆形成了对南宋南北夹击的态势。

第三次南征,是由忽必烈(1215-1294)来完成的。

南宋景定元年(1260),他在开平(后改名上都,今内蒙多伦西北,一说今内蒙正蓝旗东闪电河北岸)自称大汗,不久定年号为中统。

专题一多中心起源:部族时代教学目的:本章拟通过结合中国古人类化石的分布、早期原始农业文化遗存的发现、早期聚落形态演进以及新石器时代晚期多宗重大考古发现,以帮助学生理解中国早期文明已呈现出的多样性和多中心格局。

教学内容:第一节人类起源的历史追踪第二节多中心的早期农业文明第三节早期农业聚落及其演进第四节中国古史的传说时代教学重点:农业的起源及其影响;聚落形态演进与社会组织形式发展的关系;人群集团层级分化的考古学表现;从古史传说的分析及考古区系文化理论看新石器时代各地域人群集团的分布教学难点:人类起源的争论;聚落形态演进与社会组织形式发展的关系;从古史传说的分析及考古区系文化理论看新石器时代各地域人群集团的分布;对考古发现的历史学阐释的理解教学手段:PPT课件;讲授与视频资料放映相结合第一节人类起源的历史追踪一、人的进化在整个生命历史的长河中真是“弹指一挥间”“进化钟”冥古代——太古代(45亿年)——元古代(24亿年)——古生代(5亿7千万年)——中生代(2亿3千万年)——新生代(6700万年前~今)——第三纪——第四纪(2.5百万)宇宙150亿年地球46亿年生命40亿年人科动物500万年人类150万年现代人1. 2万年“宇宙年”的概念:⏹1月1日宇宙大爆炸⏹9月14日地球诞生⏹9月25日原始生命诞生⏹12月24日“侏罗纪公园”⏹12月30日人科动物诞生⏹12月31日10:30 原始人类诞生⏹12月31日23:46 北京人⏹12月31日23:59:20 现代人诞生⏹12月31日23:59:50 发明文字二、人类进化的大致线索一.基本线索灵长目祖先(猿、猴、人)古猿森林古猿 2000~1400万年腊玛古猿 1000~800万年西瓦古猿南方古猿 500万年能人(早期猿人)210~170万年直立人(晚期猿人,猿人)200~20万年智人早期智人(古人)20~30万年晚期智人(新人)16万年现代人1.2万人二、起源和进化之谜⏹1、包括人类在内的高级灵长目动物的祖先,最初生活在哪里?⏹中华曙猿⏹江苏溧阳上黄水母山⏹世纪曙猿⏹山西垣曲盆地⏹2、人类是由哪一种古猿进化来的?森林古猿腊玛古猿西瓦古猿南方古猿阿法种粗壮种鲍氏种纤细种⏹3、现代人起源于哪里?⏹晚期智人是现代人的直接祖先⏹“现代人起源非洲说”年代测定数据上,非洲的晚期智人最为古老“线粒体夏娃理论”在人类起源历史上,直立人、早期智人到底处于怎样的地位?来自考古学证据的质疑:主要是指来自东亚大陆上的古人类化石具有时间和空间上的连续性三、中国境内的远古人类:环境·体质特征·活动一、环境第四纪更新世时,在中国境内,随着喜马拉雅山的强烈隆起,形成青藏高原,西高东低的山川大势逐渐形成。

最新高三历史一轮复习教案5篇最新高三历史一轮复习教案5篇老师在钻研教材的基础上,也要对别人的经验经过一番思考、消化、吸收,独立思考。

下面是小编为你准备的高三历史一轮复习教案,快来借鉴一下并自己写一篇与我们分享吧!高三历史一轮复习教案(精选篇1)基本信息名称《第一次工业革命》执教者陈翔课时一课时所属教材目录河人版九年级上13课教材分析讲述发明珍妮机的故事,了解英国工业革命开始于一系列工作机的发明;知道瓦特改良蒸汽机的史实,认识蒸汽机在大工厂生产中的作用;讲述发明“旅行者号”蒸汽机的基本史实,认识铁路给人类社会带来的影响,分析第一次工业革命的影响。

学情分析学生掌握的世界历史知识比较肤浅,尤其对本课的历史地理位置生疏,因此在授课过程中避免历史知识过于专业化、成人化,而选择符合学生心理特征和认知水平的内容,通过多媒体演示,学生展开讨论、分析,在此过程中使学生获得基本的历史知识和能力,培养良好的品德和健全的人格。

教学目标知识与能力目标通过本课的学习,使学生知道哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,瓦特改良蒸汽机,史蒂芬孙发明“旅行者号”机车的基本史实;理解工业革命最先从英国开始,后扩展到欧洲、北美的基本线索。

过程与方法目标通过引导学生读图、阅读,启发学生思考,帮助学生理解工业革命过程中各个环节相互促进的连带关系,培养学生比较、判断推理能力和初步使用唯物主义历史观解释历史现象的能力。

情感态度与价值观目标通过学习,培养学生学科学、爱科学的优秀品质通过本课学习,懂得科学技术是第一生产力,培养刻苦学习、热爱科学的精神和创新的精神。

教学重难点重点瓦特改良蒸汽机及其作用英国工业革命影响难点工业革命及其影响。

教学策略与设计说明引导学生读图、阅读,启发学生思考,帮助学生理解工业革命过程中各环节相互的连带关系,培养学生比较、判断推理能力。

教学过程教学过程教师活动学生活动教学意图导入新课前面我们学习了欧美国家的巨变这个单元的三方面的变:一是文艺复兴,是思想领域的巨变;二是新航路的开辟,这个是地理发现方面的巨变;三是英国和美国的资产阶级革命,这个是政治方面的巨变。

专题一多中心起源:部族时代教学目的:本章拟通过结合中国古人类化石的分布、早期原始农业文化遗存的发现、早期聚落形态演进以及新石器时代晚期多宗重大考古发现,以帮助学生理解中国早期文明已呈现出的多样性和多中心格局。

教学内容:第一节人类起源的历史追踪第二节多中心的早期农业文明第三节早期农业聚落及其演进第四节中国古史的传说时代教学重点:农业的起源及其影响;聚落形态演进与社会组织形式发展的关系;人群集团层级分化的考古学表现;从古史传说的分析及考古区系文化理论看新石器时代各地域人群集团的分布教学难点:人类起源的争论;聚落形态演进与社会组织形式发展的关系;从古史传说的分析及考古区系文化理论看新石器时代各地域人群集团的分布;对考古发现的历史学阐释的理解教学手段:PPT课件;讲授与视频资料放映相结合第一节人类起源的历史追踪一、人的进化在整个生命历史的长河中真是“弹指一挥间”“进化钟”冥古代——太古代(45亿年)——元古代(24亿年)——古生代(5亿7千万年)——中生代(2亿3千万年)——新生代(6700万年前~今)——第三纪——第四纪(2.5百万)宇宙150亿年地球46亿年生命40亿年人科动物500万年人类150万年现代人1. 2万年“宇宙年”的概念:⏹1月1日宇宙大爆炸⏹9月14日地球诞生⏹9月25日原始生命诞生⏹12月24日“侏罗纪公园”⏹12月30日人科动物诞生⏹12月31日10:30 原始人类诞生⏹12月31日23:46 北京人⏹12月31日23:59:20 现代人诞生⏹12月31日23:59:50 发明文字二、人类进化的大致线索一.基本线索灵长目祖先(猿、猴、人)古猿森林古猿2000~1400万年腊玛古猿1000~800万年西瓦古猿南方古猿500万年能人(早期猿人)210~170万年直立人(晚期猿人,猿人)200~20万年智人早期智人(古人)20~30万年晚期智人(新人)16万年现代人1.2万人二、起源和进化之谜⏹1、包括人类在内的高级灵长目动物的祖先,最初生活在哪里?⏹中华曙猿⏹江苏溧阳上黄水母山⏹世纪曙猿⏹山西垣曲盆地⏹2、人类是由哪一种古猿进化来的?森林古猿腊玛古猿西瓦古猿南方古猿阿法种粗壮种鲍氏种纤细种⏹3、现代人起源于哪里?⏹晚期智人是现代人的直接祖先⏹“现代人起源非洲说”年代测定数据上,非洲的晚期智人最为古老“线粒体夏娃理论”在人类起源历史上,直立人、早期智人到底处于怎样的地位?来自考古学证据的质疑:主要是指来自东亚大陆上的古人类化石具有时间和空间上的连续性三、中国境内的远古人类:环境·体质特征·活动一、环境第四纪更新世时,在中国境内,随着喜马拉雅山的强烈隆起,形成青藏高原,西高东低的山川大势逐渐形成。

北方地区开始了黄土堆积,动植物群落发生了重大变化;南方大部分时间保持着温暖湿润的热带、亚热带森林环境。

其中,更新世早期,亚热带的气候曾达到秦岭以北的中原一带。

第四纪期间,气候屡经变化。

二、中国境内的古人类化石1、中国猿人(直立人)⏹巫山人四川巫山县庙宇镇龙坪村龙洞坡距今204~201万年⏹繁昌人字洞石器距今240~200万年⏹元谋人云南元谋县上那蚌村距今约170万年⏹蓝田人陕西蓝田县陈家窝和公主岭距今约80~65万年⏹北京人北京周口店龙骨山最早距今69万年⏹和县人安徽和县陶店镇汪家山龙潭洞年代晚于北京人中国境内的古人(早期智人)⏹大荔人陕西大荔县甜水沟距今约20万年⏹许家窑人山西阳高县许家窑村距今约10万年⏹丁村人山西襄汾丁村距今约10万年⏹金牛山人、马坝人、长阳人、桐梓人、巢湖人等2、中国境内的新人(晚期智人)⏹柳江人广西柳江通天岩距今6~7万年⏹山顶洞人北京周口店龙骨山距今约18000年⏹河套人、峙峪人、资阳人、左镇人、麒麟山人、泰安人、建平人、丽江人、榆树人、下草湾人等【小结】1、在距今1万年之前、近150万~200万年间的人类进化历程,主要是体质特征的进化进化中最主要的系列体质特征变化,由直立行走带来在过去的三百万年中,人类的脑量扩大了3倍,成了一种速度最快的生物进化现象eg:南方古猿440~530ml 能人700~800ml直立人1088ml 早期智人1120ml晚期智人1350ml 现代人1400ml2、生产和生活技能的提高工具(打制石器)用火(利用和控制天然火~人工取火)制陶技术生产方式——狩猎、采集居栖方式——游猎宗教艺术产生第二节、多中心的早期农业文明一、工具和技术的发展石器时代(旧石器时代……中石器时代……新石器时代)……铜石并用时代……青铜时代东汉·袁康《越绝书》:“轩辕、神农、赫胥之时,以石为兵,断树木为宫室;至黄帝之时,以玉为兵,以伐树木为宫室,斫地;禹穴之时,以铜为兵,以斫伊阙,通龙门,决江导河;当此之时,作铁兵,威服三军。

”1、制造磨制石器2、人工取火3、制作陶器一般认为,陶器随着史前人类进入新石器时代的定居生活而出现我国现存最早的陶器残片出土于南方的一些洞穴居住遗址中,经碳素断代方法测定,其年代距今约9,000~10,000年左右。

陶色、陶系和时代的关系:陶色:红陶(新石器时代早、中期)……灰陶(商周)演进特点:a工艺越来越精湛:烧成温度、陶土的筛选、制作工艺;盘筑……轮制、修整;器形、线条、厚薄b从日常生活用器中分化出仪式功用器具:功能变化;装饰风格变化二、生产方式的变化出现农业和畜牧业1、农业产生的条件:环境变化+ 人口压力2、中国史前农业是独立起源、自成一体的:黄河流域是以粟为主的旱地农业的发源地,长江流域是以稻为主的水田农业的发源地。

三、居栖方式改变:定居生活房址:地穴式、半地穴式、干栏式、地面式第三节早期农业聚落形态及其演进演化的动力:生产方式的变革“农业革命”一、聚落eg:内蒙古赤峰兴隆洼遗址(距今8000年);陕西临潼姜寨仰韶文化聚落遗址(距今7000~5000年)新石器时代中期聚落常见特点:a村内有中心、有分片b村外分布墓地、窑场,有壕沟围绕c村内房屋满足不同功能需要d房屋建筑技术、材料等方面没有大的不同集体主义和平等原则为基础。

二、城的出现:距今4000年至5000年之间eg:湖南城头山古城遗址:大溪文化(距今6000 年);郑州西山古城:仰韶文化晚期(距今5300 年)城的大规模出现:距今4000年至5000年之间eg:[河南]登封王城岗;淮阳平粮台;安阳后岗;辉县孟庄:[山东]寿光边线王;邹平丁公;临淄田旺村;章丘城子崖;鲁西阳谷景阳岗……:[湖北]江陵阴湘;天门石家河……:[长江上游]新津宝墩、都江堰芒城、温江鱼凫城、崇州双河古城等:[北方长城地带] 石城堡带A)某些地区内部或地区与地区之间,曾发生越来越激烈的争夺和冲突B)不同层级的城址和聚落之间,出现了政治和经济权力的不平等C)超大型城邑的出现,表明在一个较大区域内出现了能够动员较大规模人力、物力、具有较高权威的公共权力多级城址和聚落的存在,意义在于它们说明了当时社会结构层级化的日益加剧,不同层级的城址和聚落之间,出现了政治和经济权力的不平等。

实际上是居住于这些城址和聚落中的人群发生层级分化的一种表现。

三、权贵阶层出现社会分工……贫富分化……权贵阶层表现:1)墓葬中随葬品的变化⏹陶器、工具——工艺精美的奢侈品⏹数量不多、平均——多寡极度分化2)墓地中的等级分化和特殊墓地的出现⏹大中小型墓⏹大墓集中的墓地(“坟山”)⏹墓葬与祭坛的结合四、早期人类社会组织的演进⏹游团(游群、团队)band:规模小,流动性强,平等,非正式权威⏹氏族-部落tribe:泛亲族组织-联合体,较稳定,平等,无正式领导模式(关于世系:母系与父系——在族群内部,人们按照母亲方面或是父亲方面的血统去追溯自己的祖先,这就形成了母系或父系。

问题:先母系后父系?母系=母权?)⏹部落联盟//酋邦chiefdom:社会分层,固定的核心政治机构,最高权力个人,生产专门化程度提高第四节中国古史的传说时代一、古史传说与上古人群区系划分1、古史传说有巢氏、燧人氏三皇(天皇、地皇、泰皇/ 天皇、地皇、人皇/ 伏羲、女娲、神农/伏羲、神农、黄帝/伏羲、神农、共工/燧人、伏羲、神农)五帝(黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜/ 太暤(伏羲)、炎帝(神农)、黄帝、少暤、颛顼/ 少昊、颛顼、高辛(帝喾)、唐尧、虞舜)2、历史学家的上古人群区系划分eg:傅斯年:“夷夏东西说”:“在三代时及三代以前,政治的演进,由部落到帝国,是以河、济、淮流域为地盘的。

在这片大地中,地理只有东西之分,并无南北之限。

历史凭借地理而生,这两千年的对峙,是东西而不是南北。

……这两个系统,因对峙而生争斗,因争斗而起混合,因混合而文化进展。

夷与商属于东系,夏与周属于西系。

”——《夷夏东西说》eg:蒙文通:江汉民族、河洛民族、海岱民族——江汉民族:共工(九黎、三苗)、神农、炎帝、蚩尤;河洛民族:黄帝、颛顼、尧、舜、禹;海岱民族:遂人、伏羲、女娲、少昊——《古史甄微》eg:徐旭生:“我国古代部族三集团考”:把我国较古的传说总括来看,华夏、(东)夷、(苗)蛮三族实为秦汉间所称的中国人的三个主要来源。

……华夏集团:炎、黄,发祥于今陕西省的黄土原上,在有史以前已经渐渐顺着黄河两岸散布于中国北方及中部的一部分地方。

……东夷集团:大皥(太昊)、少皥(少昊)、蚩尤,北自山东北部,西至河南东部,西南至河南极南部,南至安徽的中部,东至海。

……苗蛮集团:三苗、驩兜,中心在今日的湖北、湖南两省。

——《中国古史的传说时代》3、新石器时代各地考古学文化的启发8000~5000年前:中华文明起源的多元化5000年~3000年前:“万国林立”中华文明起源的多元化和多中心格局二、古史传说与中华上古文明的形成古史传说中与中华上古文明形成相关的重要人物:甲、黄帝黄帝——少典之子姓公孙,名轩辕。

/姬姓。

号有熊氏/轩辕氏/缙云氏/帝鸿氏/帝轩氏。

“轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战于阪泉之野。

三战,然后得其志。

蚩尤作乱,不用帝命。

于是黄帝乃徵师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。

而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。

” ——《史记◎黄帝本纪》乙、尧舜禹禅让丙、大禹治水附:上古世系简表。