第一单元

1邓稼先

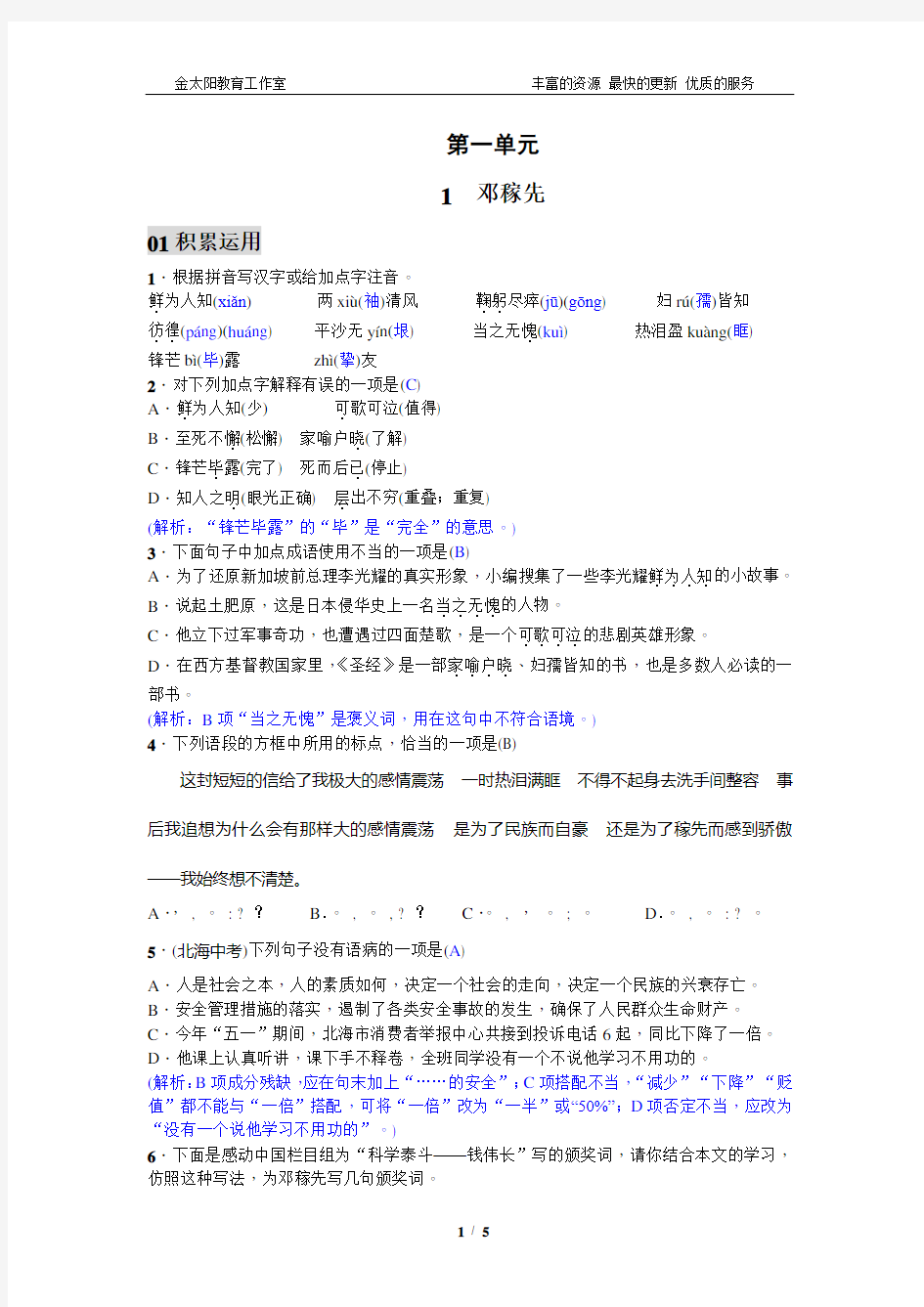

01积累运用

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。

鲜.为人知(xiǎn)两xiù(袖)清风鞠躬

..尽瘁(jū)(gōng) 妇rú(孺)皆知

彷徨

..(páng)(huáng) 平沙无yín(垠) 当之无愧.(kuì) 热泪盈kuàng(眶)

锋芒bì(毕)露zhì(挚)友

2.对下列加点字解释有误的一项是(C)

A.鲜.为人知(少)可.歌可泣(值得)

B.至死不懈.(松懈) 家喻户晓.(了解)

C.锋芒毕.露(完了) 死而后已.(停止)

D.知人之明.(眼光正确) 层.出不穷(重叠;重复)

(解析:“锋芒毕露”的“毕”是“完全”的意思。)

3.下面句子中加点成语使用不当的一项是(B)

A.为了还原新加坡前总理李光耀的真实形象,小编搜集了一些李光耀鲜为人知

....的小故事。

B.说起土肥原,这是日本侵华史上一名当之无愧

....的人物。

C.他立下过军事奇功,也遭遇过四面楚歌,是一个可歌可泣

....的悲剧英雄形象。

D.在西方基督教国家里,《圣经》是一部家喻户晓

....、妇孺皆知的书,也是多数人必读的一部书。

(解析:B项“当之无愧”是褒义词,用在这句中不符合语境。)

4.下列语段的方框中所用的标点,恰当的一项是(B)

这封短短的信给了我极大的感情震荡一时热泪满眶不得不起身去洗手间整容事后我追想为什么会有那样大的感情震荡是为了民族而自豪还是为了稼先而感到骄傲——我始终想不清楚。

A.,, 。: ? ?B.。, 。, ? ?C.。, ,。; 。D.。, 。: ? 。5.(北海中考)下列句子没有语病的一项是(A)

A.人是社会之本,人的素质如何,决定一个社会的走向,决定一个民族的兴衰存亡。B.安全管理措施的落实,遏制了各类安全事故的发生,确保了人民群众生命财产。C.今年“五一”期间,北海市消费者举报中心共接到投诉电话6起,同比下降了一倍。D.他课上认真听讲,课下手不释卷,全班同学没有一个不说他学习不用功的。

(解析:B项成分残缺,应在句末加上“……的安全”;C项搭配不当,“减少”“下降”“贬值”都不能与“一倍”搭配,可将“一倍”改为“一半”或“50%”;D项否定不当,应改为“没有一个说他学习不用功的”。)

6.下面是感动中国栏目组为“科学泰斗——钱伟长”写的颁奖词,请你结合本文的学习,仿照这种写法,为邓稼先写几句颁奖词。

示例:科学泰斗——钱伟长

【获奖名片】赤子

【颁奖词】从义理到物理,从固体到流体,顺逆交替,委屈不曲,荣辱数变,老而弥坚,这就是他人生的完美力学,无名无利无悔,有情有意有祖国。

仿写:中国人民的好儿子——邓稼先

【获奖名片】爱国敬业

【颁奖词】示例一:在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成,是中国核武器研制工作的开拓者和奠基者。他是先行人,披荆斩棘,把智慧锻造成阶梯,留给后来的攀登者。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。示例二:当大漠的苍茫点缀了蘑菇云的硝烟,当五星红旗升起在联合国的上空。是他,长空铸剑,吼出雄狮的愤怒;是他,以身许国,写下山河的颂歌。殷红热血,精忠报国,他是共和国忠诚的奠基人;鞠躬尽瘁,死而后已,他是中华民族不倒的脊梁。

7.学习本文之后,阳光中学七年级××班将要开展“走近邓稼先”的主题实践活动,请根据要求完成题目。

(1)【板报设计】

从1964年10月16日中国第一颗原子弹爆炸到2016年长征水箭“三代同堂”齐登场,这一系列事件表明我国科技人员在“两弹一星”精神的鼓舞下,在科技攻关上已走在世界前列。学校要编辑一期以“打开科技之窗”为主题的校报,请你为校报设计两个具体的栏目。

示例:走近邓稼先;中国飞天梦的历程;探索与发现。

(2)【在线交流】

假如让你去采访邓稼先,请你在广泛收集资料的基础上设计两个问题,你会如何设计?

示例:①请您说说在科研方面给您印象最深的事情是什么?②请您对我们中学生说几句激励性的话?

(3)【写墓志铭】

1986年7月29日,“‘两弹’元勋”邓稼先逝世。请你仿照例句,为邓稼先写一段墓志铭。

示例:一生为祖国无私奉献,鞠躬尽瘁,身先士卒。让我们记住他——“‘两弹’元勋”邓稼先。

示例:一个伟大的民族英雄长眠于此。他鞠躬尽瘁,为“两弹”献身;身先士卒,震撼浩浩乾坤。身已死,心仍在。邓稼先在我们心中永垂不朽。

02 课内精读

阅读语段“奥本海默和邓稼先分别是美国……人们知道他没有私心,人们绝对相信他”,回答下列问题。

8.这段文字的结构关系是(B)

A.总—分B.总—分—总C.分—总

9.请试着用简洁的语言概括本部分的主要内容。

介绍奥本海默和邓稼先两个性格和为人截然不同的科学界的功臣。

10.作为一名科学工作者,邓稼先具有什么样的性格特征?

忠厚朴实,真诚坦白,从不骄傲,心胸开阔。

11.邓稼先喜欢一个“纯”字,你认为“纯”字代表什么意思?

朴实、忠厚、无私、心无杂念。

03拓展阅读

中国核潜艇之父——黄旭华

高荣伟

87岁的黄旭华,是中国第一代核动力潜艇研制创始人之一,被誉为“中国核潜艇之父”。作为中国工程院首批院士,他曾先后获得国家科学技术进步特等奖、全国科学大会奖等。

黄旭华是广东省揭阳市揭东县人,祖辈大多从医,很小的时候,父母就希望他未来能够从医。为什么后来学起了造船?据黄老回忆:“那时日本人入侵,我们被迫离开华南沿海家乡,往内陆转移。轰炸一来,必须躲到掩体中。那时我就想,要么上天,要么入海。”1945年,黄旭华考取了交大的造船系。

投入核潜艇研究,则是上世纪50年代了。1958年,聂荣臻元帅向党中央请示上核潜艇,很快获批。因为曾有过几年仿制苏式常规潜艇经历,黄旭华被选中参研。那时,对核潜艇的研究极为保密,黄旭华不得不远离父母家人。新婚不久的黄旭华告别妻子,只身来到风暴经常光顾的试验基地。后来,他们干脆把家也搬到了荒凉的小岛上。

此后30多年,他的父母和八个兄弟姐妹都不知道他在干什么。直到上世纪80年代,他才陆续跟家人联系,但父亲临终时也不知他是干什么的,母亲则从63岁盼到93岁才见到他一面。

核潜艇,被称为集海底核电站、海底导弹发射场和海底城市于一体的尖端工程。中国的核潜艇研制工作,是从一个核潜艇玩具模型开始的。当时,核潜艇什么模样,大家都没见过。黄旭华选择了难度很大但却是最先进的水滴线型。为确定可行性,他和同事们在实验室里不知度过了多少个不眠之夜。

为了艇上千万台设备,上百公里长的电缆、管道,黄旭华要联络全国24个省市的2000多家科研单位,工程复杂。那时,又没有计算机,黄旭华和同事们用算盘和计算尺,演算出了成千上万个数据。

经过黄旭华与团队的艰苦科研,1964年我国第一艘核动力潜艇研制成功,1970年试航,1974年交付海军,1981年中国第一艘导弹核潜艇顺利下水。中国成为继美、苏(今俄)、英、法之后,世界上第5个拥有核潜艇的国家。

1988年初,核潜艇按设计极限在南海作深潜试验。这是举世公认的危险试验,有的参试人员向亲人嘱托了后事。已经62岁的黄旭华决定亲自带队作深潜试验。

再一次检查每一台设备,每一块钢板,每一条焊缝,每一根管道,确认万无一失后,核潜艇开始下潜。100米、200米、250米、300米,巨大的水压使艇身多处发出“咔咔咔”的声响。黄旭华镇定自若,指挥试验人员记录各项有关数据。平安上来后,他诗兴大发,现场作诗曰:“花甲痴翁,自探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”

当试验成功的消息传到黄老家中,一向默默支撑着家庭重担的妻子放声大哭……

(选自《共产党员》,2014年11期) 12.阅读文章,根据黄旭华的人生经历,请用简洁的语言加以概括。

立志上天入海→考取交大造船系→参研核潜艇→取得巨大科研成果

13.在进行核潜艇研究的过程中,黄旭华遇到了哪些困难?

(1)核潜艇的研制是一项尖端工程;(2)当时不知道核潜艇是什么模样;(3)黄旭华选择的是难度很大但却是最先进的水滴线型;(4)没有计算机,全靠算盘和计算尺演算数据。

14.结合文章内容,说说下面句子中加点词语的表达作用。

(1)直到

..上世纪80年代,他才.陆续跟家人联系,但父亲临终时也.不知他是干什么的。

通过“直到……才……也……”的关联词语的运用,说明了核潜艇研究事业的保密性极高,表现了黄旭华为科研事业所作出的巨大牺牲。

(2)已经62岁的黄旭华决定亲自

..带队作深潜试验。

“亲自”一词表现了黄旭华在科研中事必躬亲、科学严谨、以身作则、不怕牺牲的高尚人格。

15.文中画线句子中,为什么要详细交代具体的年份?

详细交代年份,充分说明了我国在核潜艇研究事业中所取得的进步之快,成果之丰。

16.黄旭华为我国核潜艇事业的发展做出了重要贡献,他和邓稼先共同的特点是什么?请你用简要的语言概括。

示例:无私奉献、恪尽职守、刻苦勤奋、临危不乱、热爱祖国。

04写作创新

17.本文运用对比手法,将邓稼先和奥本海默这两位拔尖的人物放在一起进行比较,突出两人截然不同的性格和为人。请你也运用对比的手法,描写你身边的两个人物,突出表现这俩人的不同之处。

【课文片段在线】奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是两国的功臣,可是他们的性格和为人却截然不同——甚至可以说他们走向了两个相反的极端。

奥本海默是一个拔尖人物,锋芒毕露。他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写的传记中说,研究生奥本海默常常在别人做学术报告时(包括波恩做学术报告时)打断报告,走上讲台拿起粉笔说:“这可以用底下的办法做得更好……”我认识奥本海默时他已四十多岁了,已经是妇孺皆知的人物了,打断别人的报告,使演讲者难堪的事仍然时有发生,不过比起以前要少一些。佩服他,仰慕他的人很多,不喜欢他的人也不少。

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

【写法分析】奥本海默和邓稼先是各自祖国的“原子弹之父”,一个锋芒毕露,一个忠厚朴实,他们职务、功劳、学术水平相当,但文化背景、性格却相差很大。作者将两个人放在一起对比,有利于突出两个人物的相同点和不同点,更有利于表现邓稼先作为中国科学家的气质和风度,突出了邓稼先的科学精神和奉献品质。写作中,运用对比要把对立的两个人物或事物、或者把一个人物或事物前后截然不同的表现放在一起作比较,让读者在比较中认识到不同的人与事物之间有哪些相同点和不同点。

【例文】继母是个恶毒的女人,对她非打即骂。她吃不饱穿不暖,满身伤痕,还要承担繁重的家务。即便是这样忍气吞声,她的灾难还是来了。在她七岁的时候,丧心病狂的继母

课文练习题------《邓稼先》

课文练习题------《邓稼先》 满分150分做卷时间150分 一、选择题(本大题共2小题,共4分) 1. 选出下列句子中与原文衔接连贯顺畅的一项是() 如果这几天你踏入杭州植物园桃花园,会发现那片小小的树林变成了一个天然画廊。 ;在两棵相距较远的大树中间,用树枝和有机玻璃架起了别致的“橱窗”,画家笔下的“松鼠”在其间悠闲地啃着果子。这个绝妙的创意来自78岁高龄的著名画家曾宓。昨天上午这场名为《林间》的画展开幕的时候,老人还特意安排了雅乐。,曾宓的外孙现场弹起了古典奏鸣曲。在来客赏画的时候,小提琴也盈盈响起,更有美丽动人的礼仪小姐穿梭现场为观众服务。一场画展做得如此别开生面,着实用尽了心思。 A. 每颗树上都挂着一幅小小的水墨画/纯白的三角钢琴架在小树林里 B. 一幅小小的水墨画挂在每棵树上/小树林里架起纯白的三角钢琴 C. 每颗树上都挂着一幅小小的水墨画/小树林里架起纯白的三角钢琴 D. 一幅小小的水墨画挂在每棵树上/纯白的三角钢琴架在小树林里 2. 在下列句子的横线处填入的词语最恰当的一项是() ①对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来________的科学家:邓稼先。 ②那是中华民族________的时代,是有亡国灭种危险的时代。

③邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。张爱萍将军称他为“两弹元勋”,他是________的。 ④今天,一个世纪以后,中国人站起来了。这是千千万万人努力的结果,是许许多多________的英雄人物创造出来的伟大胜利。 ⑤1949年到1966年我在普林斯顿高等学术研究所工作,前后17年的时间里所长都是物理学家奥本海默。当时他是美国________的人物。 A. ①鲜为人知②任人宰割③当之无愧④可歌可泣⑤家喻户晓 B. ①当之无愧②任人宰割③家喻户晓④鲜为人知⑤可歌可泣 C. ①鲜为人知②任人宰割③当之无愧④家喻户晓⑤可歌可泣 D. ①可歌可泣②家喻户晓③任人宰割④鲜为人知⑤当之无愧 二、现代文阅读(本大题共3小题,共70分) 3. 从《邓稼先》文中找出直接赞美邓稼先的语句,圈出其中的关键词语。让我们聚焦一首歌--《中国男儿》,它是杨振宁对邓稼先的人格最富诗意的评价与总结,也是全文情感的高潮与爆发点。 (1)朗读这首歌词,应读出______的气概和______的情感。 (2)这首歌赞颂了中国男儿______的精神。 (3)品析歌中的一个词:奇丈夫的“奇”。邓稼先“奇”在何处? 第一部分,在近一百多年来中国乃至世界历史的背景上推出邓稼先,可见,他不是一个普通人物,而是一位历史性人物,可谓______奇。 第二部分,赞扬了邓稼先的卓越贡献和光辉人生,可见______奇。

《邓稼先》导学案(含 答案)

《邓稼先》教学案教与学目标: 知识与技能 1、整体把握课文,理解文章内容,学习邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、理清作者的写作思路,把握文章在行文顺序、材料安排方面的特点。 3、把握文中的关键语句,并理解其深刻含义 过程与方法:通过质疑问难、小组讨论、全班归纳的方法进行探究性的学习教与学重难点: 1、体会文中洋溢的对中华民族,对挚友的一片深情及文中所表现出的邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、对关键语句的理解。 课时安排:两课时 第一课时 教与学过程 一、导入新课 放一段中国第一颗原子弹爆炸的视频,激发学生的学习兴趣。 二、学习新课 (一)初读课文,整体感知 1.学生交流背景及作者情况 提示:关于“两弹一星” 1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专

家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章。“两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。 关于邓稼先,邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家,1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员。此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。 关于杨振宁1922年9月22日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。他是第二次世界大战后涌现出来的一代杰出物理学家中在理论和实验两方面都有影响的物理学家之一。 本文是一篇人物传记。人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类,一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记最大的特点就是“实录”。传记可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记要写出当时的时代背景、周围环境等。当然,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况。短小的传记(小传),只需写人物的主要生活经历和思想状况,甚至可以选写人物生平的几件典型事情。 2.检查学生字词掌握情况

邓稼先》导学案与答案 学习目标】 1、整体把握课文,理解文章内容,学习邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、理清作者的写作思路,把握文章在行文顺序、材料安排方面的特点。 3、把握文中的关键语句,并理解其深刻含义学习重难点: 1、体会文中洋溢的对中华民族,对挚友的一片深情及文中所表现出的邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、对关键语句的理解。 【课前预习】 1、本文背景及作者情况:提示:关于“两弹一星” 1999 年9 月18 日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星” 事业作出突出贡献的23 位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章” 。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章。“两弹一星” 最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。 邓稼先,1924 年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家,

1945 年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947 年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26 岁,人称“娃娃博士”。1950 年8 月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10 月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员。此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。 杨振宁,1922 年9 月22 日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957 年诺贝尔物理学奖。他是第二次世界大战后涌现出来的一代杰出物理学家中在理论和实验两方面都有影响的物理学家之一。 本文是一篇人物传记。人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类,一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记最大的特点就是“实录” 。传记可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记要写出当时的时代背景、周围环境等。当然,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况。短小的传记(小传),只需写人物的主要生 活经历和思想状况,甚至可以选写人物生平的几件典型事 情。 2、生字词: 邓稼ji a先元勋x un至死不懈xi 0鞠j 口躬尽瘁cu i选聘p in

《3.1邓稼先》练习题 15分钟训练 一、基础题 1.填空:标题“两弹”指。邓稼先,著名,中国科学院学部委员,人。2.解释下列词语。 ⑴崭露头角:⑵汗马功劳: ⑶含辛茹苦:⑷风尘仆仆: 3.根据拼音写汉字。 浩hàn()mò()地销声nì()迹liáo()liáo()无几 4在下面的横线上填上恰当的成语。 ⑴“,死而后已”,正好准确地描述了他的一生。 A鞠躬尽瘁B春蚕吐丝C废寝忘食D英勇牺牲 ⑵青海、新疆,神秘的古罗布泊,的战场,不知道稼先有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》。 A刀光剑影B马革裹尸C血风腥雨D激荡人心 ⑶我父亲延生于1896年,那是中华民族的时代,他一生都喜欢这首歌曲。A濒临灭亡B水深火热C任人宰割D如火如荼 5.课文中表现“两弹”元勋邓稼先哪些可贵精神? 6.近年来,随着科学技术的飞速发展,我国又取得哪些重大科研成果?你还知道哪些有突出贡献的科学家?请各举一例。 二、阅读下面文段,完成后面习题。 一 当中国核工业部门的负责人说国家要放个“大炮仗”,而且要邓稼先参加时,他立刻明白了,这是要让他参加原子弹的研制工作。面对这艰巨、光荣、关系重大的事情,一时间他不免有些惶恐、胆怯,说:“啊,研制原子弹!我能行吗?” 这天晚上,邓稼先一夜未眠。妻子许鹿希见他神情有些异常,问他发生了什么事。 “没有什么,我要调动工作。”他平静地说。但想到以后不能经常和妻子、孩子生活在一起,他满怀歉意地说:“鹿希,以后家里的事我就不能管了,我的生命就献给未来的工作了,做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是死了也值得!” …… 从此,邓稼先作为一个在国内外崭露头角的优秀青年物理学家,在公开场合便销声匿迹了。7.这一段话主要运用了描写。 8.听说国家要放个“大炮仗”,而且要邓稼先参加时,邓稼先一时间有什么表现? 9.这天晚上,邓稼先为什么一夜未眠? 10.此段话表现了邓稼先什么品质? 二 个性评价 1.完成本次训练所花时间为 2.通过检测,本次训练得分为

《邓稼先》导学案(两课时) 学习目标: 1、积累并理解词语,提高快速阅读的能力,抓住重点句段、理解文章丰富的内涵,体会作者情感。 2、掌握本文以小标题连缀,自成一体,相对独立而又彼此关联的行文特征;体会语言及句式特点,理清各部分的关系;探究作者写人物传记的独特方法。 3、学习邓稼先高尚的品格,坚强的意志和鞠躬尽瘁,死而后已的无私奉献精神,争做一个大写的人。 学习重点:1、理解作者将邓稼先的生平贡献放在广阔的社会文化教育背景中加以描写,评论及精选横断面以更典型更集中地突出人物不平凡的经历和对民族的伟大贡献。 第一课时 一、课前预习 1、为下列加点字注音 彷徨.páng huáng 鲜.为人知xiǎn 锋芒毕露.lù选聘.pìn 元勋.xūn 鞠躬尽瘁.cuì ...妇孺.皆知rú殷.红yān 宰.割zǎi 筹.划choǔ 2、解释词语 可歌可泣:鲜为人知: 当之无愧:马革裹尸: 鞠躬尽瘁,死而后已:家喻户晓: 截然不同:层出不穷: 3、相关链接 (1)、邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第,1945年抗战胜

利时,从西南联大毕业,1947年通过赴美研究生考试,进入美国印第安纳洲的普渡大学研究生院。由于成绩突出,不足两年边读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和校友的挽留,毅然决定回国。 我国研制和发展核武器的重要技术领导人,为成功研制原子弹、氢弹和新型核武器作出了重大贡献。1999年党中央、国务院、中央军委给他追授了“两弹一星功勋奖章”。 (2)杨振宁,1922年出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,荣获若贝尔物理学奖。与稼先从小就有着深厚的情谊。在清华园是邻居。两人的父亲是深交的老友。少年的杨振宁和邓稼先一起打弹珠、爬树。后来又同在北平崇德中学读书,在西南联大又是校友。 (3)、本文是一篇人物传记。人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类,一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记最大的特点就是“实录”。传记可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记要写出当时的时代背景、周围环境等。当然,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况。短小的传记(小传),只需写人物的主要生活经历和思想状况,甚至可以选写人物生平的几件典型事情。 二、整体感知,完成下列问题: 1、读完课文你对邓稼先怀有怎样的感情?为什么? 2、这篇传记的特点是什么?请同学们根据小标题给六部分概括大意。 它们之间有什么联系? 第一部分是引子,,第二部分简介了邓稼先的生平经历和贡献,第三部分、第四部分是第二部分的补充、延伸和扩展,第五部分重点写出了邓稼先的深厚博大的民族文化背景,超凡的创造才能,坚强的意志,坚定的信念,甘为祖国献身的崇高精神,是第二部分的具体化。第六部分是全文的总结。 3、在文章中作者对邓稼先有极高的评价,请速读课文,找出有关句子。根据你

初一语文下册11课《邓稼先》的课文内容 从“任人宰割”到“站起来了” 一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代,只举1898年为例: 德国强占山东胶州湾,“租借”99年。 俄国强占辽宁旅顺大连,“租借”25年。 法国强占广东广州湾,“租借”99年。 英国强占山东威海卫与香港新界,前者“租借”25年,后者“租借”99年。 那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。 今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。 这是千千万万人努力的结果,是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。在20世纪人类历史上,这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。 对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。 “两弹”元勋 邓稼先于1924年出生在安徽省怀宁县。在北平上完小学和中学以后,于1945年自昆明西南联大毕业。1948年到1950年赴美国普渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国,1950年10月到中国科学院工作。1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的理论。 这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和技术人员,成功地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。 1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。 1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。 这些日子是中华民族五千年历史上的重要日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子! 1967年以后邓稼先继续他的工作,至死不懈,对国防武器作出了许多新的巨大贡献。1985年8月邓稼先做了切除直肠癌的手术。次年3月又做了第二次手术。在这期间他和于敏联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。1986年5月邓稼先做了第三次手术,7月29日因全身大出血而逝世。

《邓稼先》练习题(含答案) 一、基础知识积累及运用 1、根据拼音写出相应的汉字。 生命如一泓清水,需要流动。也许有时会变得浑浊,但生命之水将chuān (川)流不息,在浩荡之中再次变得清澈,变得bó(博)大,变得浩瀚无yín (垠)。在阳光的照耀下,可以升腾为天上的云彩,也可以化做雨露,给干hé(涸)的土地以绿色的希望。 2、根据语境,把括号中的备选词语填在相应的横线上。 看都江堰的水,看的是强悍奔腾的水如何层层叠叠化为生命的涓涓细流。飞奔如兽的江水,经过都江堰,立刻将仰天长啸变为喃喃细吟,将浪涛如山变为珍珠四溢,将凶猛如火变为柔情万缕。(柔情万缕喃喃细吟珍珠四溢) 3、下列各句中,加点熟语使用不恰当的一句是( B ) A 、“一方有难,八方支援”是中华民族的优良传统。对学校组织的这次扔款贩灾活动,我们应踊跃参加,不应袖手旁观。 B.法家主张君权至上,纵横家以士为贵,在当时的诸子百家中,孟了的民贵君轻思想可谓别具匠心。C.在毕业晚会上,同学们吹拉弹唱,载歌载舞.真可谓“八仙过海,各显神通”。 D.初中生活马上就要结束了。三年时光一千多个日日夜夜,现在想来,犹如白驹过隙,转瞬即逝。 4、依次填入下列空格处的比喻,最恰当的一项是( B ) 春联,是文学殿堂里一枝奇葩,它发自千人之心,出自万人之手,各展其才,各显千秋,豪放 ____________,婉约___________,粗犷_____________,细腻____________,洋洋洒洒,蔚为大观。 A. 如旭日喷薄似风拂杨柳如小桥流水若大江东去 B. 若大江东去如小桥流水如旭日喷薄似风拂杨柳 C. 如小桥流水似风拂杨柳若大江东去如旭日喷薄 D. 似风拂杨柳如小桥流水如旭日喷薄若大江东去 5、下列句子中,没有语病的一项是( B ) A.甲队在最后一分钟大举进攻乙队时,被乙队断球反攻,最终攻破甲队大门。 B.善于灵活运用各种表现手法的文学作品,往往生动传神,富有艺术感染力。 C.造型独特的北京奥运主会场——“鸟巢”,充分体现了绿色奥运的理想途径。 D.遭到特大雪灾破坏的南岭生态系统,至少需要三十年时间才能基本全部恢复。 6、请写出古代诗歌中抒发思念家乡或亲人之情的句子。(写出连续的两句) 举头望明月,低头思故乡。 7、请从《名人传》《钢铁是怎样炼成的》《鲁滨孙漂流记》中任选一部,依照所给的句子形式,仿写一个句子。 我来到俄罗斯,仿佛听到高尔基在叙说自己苦难童年的种种坎坷;我来到法兰西,仿佛听到罗曼·罗兰在叙述三位巨人的不凡历程;我来到英国,仿佛听到斯威夫特在讲述格列佛航海中的种种奇遇。 我来到英国,仿佛听到笛福在叙述鲁滨孙漂流荒岛的历险经历;我来到俄罗斯(或苏联),仿佛听到奥斯特洛夫斯基在叙述保尔成长为无产阶级战士的人生历程。(要求:对名著内容表述准确,句子通顺,与例句构成排比即可) 8、根据链接的材料内容,完成下联。 材料一:湖南遭遇了50 年一遇的冰冻天气,交通、电力等行业涌现了一大批杭击雪灾的勇士。电力员工罗文海、罗长明、周景华在高压线路上人工除冰时,因线路覆冰太厚,铁塔不堪重负而坍塌,3 人不幸殉职。 材料二:汉川地震时,谭千秋老师张开双臂,用身体死死地护着四个学生,让四个学生得以生还。他用自己51岁的宝贵生命诠释了爱与责任的师德灵魂。 上联:抗灾勇士以身殉职,情融寒天冰 下联:平民英雄死而不已,义暖众人心

总第课时 11.邓稼先(一) 班级小组姓名 【学习目标】 1.熟读课文,积累字词,了解邓稼先的生平事迹。 2.深入阅读,体会邓稼先的人品风貌。 【使用说明与学法指导】 6分钟了解学习目标和预习回馈,8分钟合作探究,12分钟展示点评,5分钟质疑拓展,4分钟课堂知识总结,5分钟评价并布置学后训练。 【预习导学】 (一)资料助读 1.邓稼先: 1924年出生于安徽省怀宁县一个书香门第之家。翌年,他随母到北京,在担任清华、北大哲学教授的父亲身边长大。他5岁入小学,在父亲指点下打下了很好的中西文化基础。1935年,他考入志成中学,与比他高两班且是清华大学院内邻居的杨振宁结为最好的朋友。邓稼先在校园中深受爱国救亡运动的影响、1937年北平沦陷后秘密参加抗日聚会。在父亲安排下,他随大姐去了大后方昆明,并于1941年考入西南联合大学物理系。 1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,投身于争取民主、反对国民党卖国独裁的斗争。翌年,他回到北平,受聘担任了北京大学物理系助教,并在学生运动中担任了北大教职工联合会主席。抱着学更多的本领以建设新中国之志,他于1947年通过了赴美研究生考试。于翌年秋进入美国印第安纳州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。 1950年8月,邓稼先在美国获得博土学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国; 1950年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员,此后的八年间。他进行了中国原子核理论的研究。1999年国庆50周年前夕,党中央、国务院和中央军委向邓稼先追授了金质的“两弹一星功勋奖章”。 2.杨振宁,美籍华裔物理学家,获1957年诺贝尔物理学奖。他和邓稼先有长达半个世纪的深厚友情。 3.通讯,是运用叙述、描写、抒情、议论等多种手法,具体、生动、形象地反映新闻事件或典型人物的一种新闻报导形式,具有内容真实详细具体、形式自由灵活、表达方式多样、语言生动形象等特点。通讯最常见的类型有人物通讯和事件通讯,它是记叙文的一种,是报纸、广播电台、通讯社常用的文体。 (二)自主学习 1.读准下列加点字的字音。 鲜为人知( )鞠躬尽瘁()筹划() 妇孺皆知( )锋芒毕露( )殷红() 2.在方格中正确填写汉字。 yùn 育仰mù shǔ名 zhì友 3.你能根据下面的词义说出成语吗? (1)比喻人的锐气和才干全都表现出来,多形容人气盛逞强。( ) (2)指小心谨慎,不辞辛劳,竭尽全力,直到死为止。() (3)每家每户都知道。() (4)用马皮把尸体包裹起来,指军人战死于战场。( ) (5)值得歌颂,使人感动得流泪。指悲壮的事迹使人非常感动。() 4.邓稼先,著名家,是中国的主要的理论设计者,被中共中央、国务院、中央军委追授“”奖章。 5.本文是一篇通讯。这种文体要求能真实地报道新近发生的事情。以叙述为主,也可结合;

七年级语文下册《《邓稼先》课文解析 《邓稼先》课文解析 这是一篇回忆性散文,作者将邓稼先的生平、贡献放在了一个广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了邓稼先不平凡的人生经历和对民族的伟大贡献。会让读者受到深刻的爱国主义情感的感染,学习到邓稼先将个人生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。 本文行文的一个最大特点就是每一部分均设有小标题,使文章条理清晰,全文共有六部分。 第一部分,展示背景。通过列举1898年西方列强对中国的瓜分情况,让读者了解中国的百年屈辱史。然而一个世纪后,中国人民站起来了,就在新中国刚诞生的那一刻,就迎来了海外赤子——邓稼先。 第二部分,简述邓稼先的生平。写了他不平凡的人生经历,特别是对中国核武器设计研究所所做的巨大贡献。 第三部分,写了邓稼先及奥本·海默的比较,以凸现邓稼先的人品。奥本·海默是一位出类拔萃,锋芒毕露,在美国家喻户晓的原子弹工程领导人。邓稼先是一位能力超群、忠厚朴实,最不要引人注目的人物。因此,作者说,邓稼先是最有中国农民的朴实气质的人,是中国几千年传统文化所孕育出来的最有奉献精神的儿子。 第四部分,通过写邓稼先的诚恳周到及领导中国原子弹工程所创造出来的成就,激起了作者复杂的情感,作者为民族而自豪,为稼先而骄傲。 第五部分,高度赞扬了邓稼先对自己所从事的工作的坚定、执著及勇敢。通过回顾学生时代课本中的《吊古战场文》描绘了沙漠戈壁的荒凉及悽惋,同时也指出了从事这项伟大工作需具备超凡的直觉判断、严谨的逻辑思维、果敢的胆识、坚定的信心,以及在工作中遇到的困难又令常人难以想象,且常常伴有生命危险。 第六部分,是一首唱给邓稼先的赞歌和挽歌,同时也是一首唱给祖国的颂歌和恋歌。 1 / 1

《邓稼先》阅读练习题 一、积累与运用 1.给下列加点字注音 鲜.()为人知当.()之无愧古罗布泊.()凛.()若霜晨燕.()然勒功热血殷.()红锋芒毕露.()妇孺.()皆知蓦.()然回首 2、根据拼音写出汉字 仰mù()安huī() chóu划()鞠躬尽cuì()两弹元xún()家y ù户晓() shǔ名() diàn基() zǎi割() 3、对下列加点字解释有误的一项是() A.鲜.为人知(少)可.歌可泣(值得) B.至死不懈.(松懈)家喻.户晓(了解) C.锋芒毕.露(完了)死而后已.(停止) D.知人之明.(眼力)层.出不穷(接连不断) 4.对下列本文涉及的科学家说明有误的一项是() A.邓稼先,美籍华裔物理学家,为我国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器作出了巨大贡献。B.杨振宁,1957年诺贝尔物理学奖得主,本文作者,与邓稼先有着半个世纪的真挚友谊。 C.钱三强,当代中国核物理学家。 D.奥本海默,美国物理学家,被称为美国的“原子弹之父”。 5.根据句意,从括号中选择恰当的词语填写在横线上。 A.物理教授最多的时候只有5个人,奥本海默是其中之,所以我和他很________(熟识,熟习)。 B.在北京,见到________(分别,阔别)了22年的稼先。 C.这封短短的信给了我极大的感情________(震荡,振荡)。 D.这些日子是中华民族五千年历史上的________(重要,新生)日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的________ (重要,新生)日子。 二、课内阅读 邓稼先与奥本海默 邓稼先则是一个最不要.引人注目的人物。和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白,从不骄人。他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。 我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导各阶层许许多多工作者,为中华民族作了历史性贡献的原因:人们知道他没有私心,人们绝对相信他。 “文革”初期,他所在的研究院(九院)和当时全国其他单位一样,成立了两派群众组织,对吵对打。而邓稼先竟.有能力说服两派继续工作,于1967年6月成功地制成了氢弹。 1971年,在他和他的同事们被“四人帮”批判围攻的时候,如果别人去和工宣队、军宣队讲理,恐怕要出惨案。而邓稼先去了,竟.能说服工宣队、军宣队的队员。这是真正的奇迹。 邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。 邓稼先是中国共产党的理想党员。1、邓稼先先生喜欢“纯”字,你认为“纯”字代表着什么意思? __________________________________________________________________ 2、邓稼先是怎样的一个人? _____________________________________________________________________ 3、“人们绝对相信他”的原因是什么? _____________________________________________________________________ 4.“邓稼先则是一个最不要引人注目的人物”这句中的“要”字可以去掉么?为什么? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ 5.文中两次使用了“竟”字,试分析这个字的作用。 _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ 6.文中把奥本海默和邓稼先进行了对比,这样写的作用是什么? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ 7.用自己的话,说说这两句话的含义。“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉 献精神的儿子。邓稼先是中国共产党的理想党员。 这两句话的含义是:_________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________ 二、阅读《“两弹”元勋》 邓稼先于1924年出生在安徽省怀宁县。在北平上完小学和中学以后,于1945年自昆明西南 联大毕业。1948年到1950年赴美国普渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国,1950 年10月到中国科学院工作。1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造的理论。 这以后的28年间,邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和 技术人员,成功地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。 1964年10月16日中国爆炸了第一颗原子弹。 1967年6月17日中国爆炸了第一颗氢弹。 这些日子是中华民族五千年历史上的重要日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子! 1967年以后邓稼先继续他的工作,至死不懈,对国防武器作出了许多新的巨大贡献。 1985年8月邓稼先做了切除直肠癌的手术。次年3月又做了第二次手术。在这期间他和于敏 联合署名写了一份关于中华人民共和国核武器发展的建议书。1986年5月邓稼先做了第三次手术,7月29日因全身大出血而逝世。 “鞠躬尽瘁,死而后已”正好准确地描述了他的一生。 邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。张爱萍将军称他为“‘两弹’元勋”,他是 当之无愧的。 1.张爱萍将军称邓稼先为“两弹元勋”,请你列举几条之所以如此称呼的理由。在文中划出来。 2.“他得到博士学位后立即回国”一句中“立即”一词表现了邓稼先怎样的思想品质? _______________________________________________________________

《邓稼先》重点问题分析,知识点梳理 第一段研读: 1、你认为作者列举1898年的历史有什么用意? 概述中国一百年前的屈辱史,是为了将邓稼先的贡献与中华民族的命运联系在一起,说明他是对中华民族作出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。 2、作者写有许多“可歌可泣的英雄”有何作用? 为了衬托邓稼先,邓稼先是“英雄人物”的杰出代表,为下文写邓稼先作铺垫。 3、与“巨大贡献”形成对比的词是哪个词?作者这样写有什么用意? “鲜为人知”与“巨大贡献”形成鲜明对照,更能表现出邓稼先将一切献给科学、献给祖国而不计较个人名利的思想境界。 阅读第二段,思考 1、邓稼先为什么谢绝恩师好友的挽留,立即回国? 因为邓稼先的理想就是为祖国“鞠躬尽瘁”,所以他学成后回国为国效力。 2、张爱萍将军称邓稼先为“两弹元勋”,请你列举几条之所以如此称呼的理由。 邓稼先始终站在中国原子武器设计制造和研究的第一线,领导许多学者和技术人员成功 地设计了中国的原子弹和氢弹,把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。 3、“他得到博士学位后立即回国”一句中“立即”一词表现了邓稼先怎样的思想品质? 热爱祖国。 4、摘录段中语句回答: ①概括邓稼先一生的语句是:鞠躬尽瘁,死而后已。 ②对邓稼先功绩给予高度评价的词语是:两弹元勋。 ③能表明邓稼先为国防武器做出巨大贡献的语句是:把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。 ④能表明“两弹”爆炸对于中华民族的意义的一句话是:是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子! 5、文中哪件事最能说明他“鞠躬尽瘁,死而后已”? 邓稼先重病坚持工作,临死前还和于敏共同写了一份关于中华人民共和国核武器发展的 建议书,最后病逝。 6、段中写邓稼先二次手术期间和于敏写关于中华人民共和国核武器发展建议书这一情节的目的是什么? 用以表现邓稼先的“鞠躬尽瘁,死而后已”的崇高品质。 读第三段思考: 1、前两段写“我”与邓稼先,奥本海默的关系有何作用? 为了说明他对他们的情况非常熟悉,使后文的对比更显得真实可信和富有说服力。 2、邓稼先和奥本海默有哪些相同点和不同点?作者这样写的作用? 他们都是本国原子弹设计的领导人,都是本国的功臣。但性格和为人截然不同。奥笨海默锋芒毕露,爱出风头,令人难堪。邓稼先忠厚朴实,真诚坦白,从不骄人。对比旨在更生动形象表现邓稼先的性格品质和奉献精神。

《邓稼先》导学案及答案 主备教师:习志国焦立伟杨明杰时间:2014.2 共计2 课时 课题《邓稼先》课型:讲读课 【教学目标】 1、整体把握课文,理解文章内容,学习邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、理清作者的写作思路,把握文章在行文顺序、材料安排方面的特点。 3、把握文中的关键语句,并理解其深刻含义 【教学重难点】 1、体会文中洋溢的对中华民族,对挚友的一片深情及文中所表现出的邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、对关键语句的理解。 【课件准备】白板 【小组任务】自学合作探究 【课堂过程】 【自学质疑】 (一)资料关于“两弹一星” 1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章。“两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。 关于邓稼先邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家,1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研关于杨振宁究员。此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。 1922年9月22日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。他是第二次世界大战后涌现出来的一代杰出物理学家中在理论和实验两方面都有影响的物理学家之一。 本文是一篇人物传记。人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类,一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记最大的特点就是“实录”。传记可繁可简,

七年级语文下册《《邓稼先》课文解 析 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《邓稼先》课文解析 这是一篇回忆性散文,作者将邓稼先的生平、贡献放在了一个广阔的社会文化背景中描写、评价,突出了邓稼先不平凡的人生经历和对民族的伟大贡献。会让读者受到深刻的爱国主义情感的感染,学习到邓稼先将个人生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。 本文行文的一个最大特点就是每一部分均设有小标题,使文章条理清晰,全文共有六部分。第一部分,展示背景。通过列举1898年西方列强对中国的瓜分情况,让读者了解中国的百年屈辱史。然而一个世纪后,中国人民站起来了,就在新中国刚诞生的那一刻,就迎来了海外赤子——邓稼先。 第二部分,简述邓稼先的生平。写了他不平凡的人生经历,特别是对中国核武器设计研究所所做的巨大贡献。 第三部分,写了邓稼先与奥本·海默的比较,以凸现邓稼先的人品。奥本·海默是一位出类拔萃,锋芒毕露,在美国家喻户晓的原子弹工程领导人。邓稼先是一位能力超群、忠厚朴实,最不要引人注目的人物。因此,作者说,邓稼先是最有中国农民的朴实气质的人,是中国几千年传统文化所孕育出来的最有奉献精神的儿子。 第四部分,通过写邓稼先的诚恳周到及领导中国原子弹工程所创造出来的成就,激起了作者复杂的情感,作者为民族而自豪,为稼先而骄傲。 第五部分,高度赞扬了邓稼先对自己所从事的工作的坚定、执著与勇敢。通过回顾学生时代课本中的《吊古战场文》描绘了沙漠戈壁的荒凉与悽惋,同时也指出了从事这项伟大工作需具备超凡的直觉判断、严谨的逻辑思维、果敢的胆识、坚定的信心,以及在工作中遇到的困难又令常人难以想象,且常常伴有生命危险。 第六部分,是一首唱给邓稼先的赞歌和挽歌,同时也是一首唱给祖国的颂歌和恋歌。 2

邓稼先》练习题 一、积累与运用 1.给下列加点字注音 鲜为人知( )当之无愧( )古罗布泊( )凛若霜晨( ) 燕然勒功( )热血殷红( )锋芒毕露( )妇孺皆知( ) 2.根据拼音写出汉字 仰mù( )安huī( )chóu划( ) 鞠躬尽cuì( )两弹元xún( )家yù户晓( ) shǔ名( )diàn基( )zǎi割( ) 3.下列加点字注音准确无误的一项是( ) A.强占qiǎnɡ宰割zǎi立即jí B.乘船chènɡ开拓tuò友谊yì C.难堪kān参与yù奇迹jì D.颤抖zhàn筹划chóu挚友zhì 4.下列字形书写完全正确的一项是( ) A.彷徨诞生戈璧援助 B.谣言阔别选骋逝世 C.妇儒癌症氢弹博士 D.睿智叱咤决胜胆识 5.对下列加点字解释有误的一项是( ) A.鲜为人知(少)可歌可泣(值得) B.至死不懈(松懈)家喻户晓(了解) C.锋芒毕露(完了)死而后已(停止) D.知人之明(眼力)层出不穷(接连不断) 6.对下列本文涉及的科学家说明有误的一项是( ) A.邓稼先,美籍华裔物理学家,为我国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器作出了巨大贡献。 B.杨振宁,1957年诺贝尔物理学奖得主,本文作者,与邓稼先有着半个世纪的真挚友谊。 C.钱三强,当代中国核物理学家。 D.奥本海默,美国物理学家,被称为美国的“原子弹之父”。 7.根据句意,从括号中选择恰当的词语填写在横线上。 A.物理教授最多的时候只有5个人,奥本海默是其中之,所以我和他很________(熟识,熟习)。 B.在北京,见到________(分别,阔别)了22年的稼先。 C.这封短短的信给了我极大的感情________(震荡,振荡)。 D.这些日子是中华民族五千年历史上的________(重要,新生)日子,是中华民族完全摆脱任人宰割危机的________ (重要,新生)日子。 8.仿照下文的句式,结合邓稼先性格与品质的特点,再造一个句子。 例句:“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计划时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断。 仿句:______________________________________________________________________

教学导学案(学生用) 七年级学科:语文执笔人:执教者:编写日期:2014-3-19课题11邓稼先课型预习+展示 导学目标1、整体把握课文,理解文章内容,学习邓稼先的思想品格和奉献精神。 2、理清作者的写作思路,把握文章在行文顺序、材料安排方面的特点。 3、把握文中的关键语句,并理解其深刻含义 导学 重点难点1、体会文中洋溢的对中华民族,对挚友的一片深情及邓稼先的品格与精神。 2、对关键语句的理解。 导学 用具 课后 思考 【导入课题】 你知道“两弹元勋”是谁吗?他是个怎样的人呢?今天我们就随着他的朋友一起感 悟这位不平凡的科学家。 【自主预习案】 【自主学习指导】 1、读课文,初步感知文章内容,了解邓稼先。 3、掌握生字词。 2、结合资料了解邓稼先、杨振宁生平。 提示:关于“两弹一星” 1999年9月18日,在中华人民共和国成立五十周年之际,党中央、国务院、中央 军委隆重表彰为我国“两弹一星”事业作出突出贡献的23位科技专家,并授予他们“两弹一星功勋奖章”。追授王淦昌、邓稼先、赵九章、姚桐斌、钱骥、钱三强、郭永怀“两弹一星”功勋奖章。“两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一

弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地 球卫星。 关于邓稼先邓稼先,1924年出生在安徽省怀宁县一个书香门第之家, 1945年抗战胜利时,邓稼先从西南联大毕业,他于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并 通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。1950年8月,邓稼先在美 国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研关于杨振宁究员。此后的八年间,他进行 了中国原子核理论的研究。 1922年9月22日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相 互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。他是第二次世界大战后涌现出 来的一代杰出物理学家中在理论和实验两方面都有影响的物理学家之一。 本文是一篇人物传记。人物传记是记录人物生平事迹的一种实用文。一般有两类, 一类是记述自己的生平,一类是记述他人的生平。传记最大的特点就是“实录”。传记 可繁可简,一般按时间顺序来记叙。长篇传记要写出当时的时代背景、周围环境等。当 然,重点是写人物的思想、学习、工作和生活状况。短小的传记(小传),只需写人物 的主要生活经历和思想状况,甚至可以选写人物生平的几件典型事情。 一.学生自主学习 (一)积累字词 1.读准下面加点字的读音。 邓稼先___元勋____至死不懈___鞠躬尽瘁___选聘___ 无垠___殷红____彷徨____鲜为人知___锋芒毕露___ 2.根据拼音写汉字 jié__然不同chóu___划yǜn___育妇rú__皆知 马革guǒ___尸céng___出不穷家yǜ___户晓 3.你能根据下面的词义说出成语吗? 1.比喻人的锐气、才能完全显露出来,多用于爱逞强显能,好表现自己。()2.兢兢业业,不辞辛劳,直到死为止。() 3.每家每户都知道。()

《邓稼先》教案 【教学目标】 1.反复朗读课文,品味语言,结合语境赏析精彩句段 2.学习用小标题的方式进行写作的手法,体会作者取舍材料的艺术 3.探寻“两弹元勋”的足迹,感受他为科学“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神【教学方法】自主、合作、探究 【教学设想】 1.本文篇幅较长,课上时间有限,不能组织学生通读全文,要求学生课前必须熟读课文 2.文中两个古文小段,学生理解有一定难度,尤其是《吊古战场文》,课前要求学生借助注释及工具书读懂它。 3.课前搜集邓稼先和杨振宁的事迹,如此,既能丰富学生课外阅读,锻炼他们检索资料能力,又能使他们先对这位功勋人物有个比较全面地了解。 【教学时间】一课时 【教学过程】 一、激情导入 一百年以前,甲午战争和八国联军时代,恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗最悲惨的时代。那是一个任人宰割的时代,是有亡国灭种危险的时代。下面让我们来回顾一下那段惨痛的历史(幻灯片展示图片)。1964年,随着中国大地上的一声巨响,“任人宰割”的中华民族“站起来了”(原子弹爆炸视频)在这背后,对这一转变做出巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家——邓稼先今天就让我们结识一位为我们中华民族铸造了“铁的脊梁”的人——中国的“核弹之父”、“两弹元勋”邓稼先! 二、背景介绍 1、关于“两弹一星” “两弹一星”最初是指原子弹、导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称;另一弹是指导弹。“一星”则是人造地球卫星。 2、关于邓稼先 邓稼先(1924—1986),中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者成功地设计了中国原子弹和氢弹,把中国国防自卫武器引领到了世界先进水平。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,被称为“两弹元勋”。 3.关于杨振宁 1922年9月22日出生于安徽合肥,美籍华裔物理学家,因与李政道一起提出弱相互作用中宇称不守恒理论,共获1957年诺贝尔物理学奖。他是第二次世界大战后涌现出来的一代杰出物理学家中在理论和实验两方面都有影响的物理学家之一。 三、字词识记 读一读,写一写 邓稼先宰割可歌可泣鲜为人知鞠躬尽瘁家喻户晓锋芒毕露妇孺皆知说服热泪满眶马革裹尸平沙无垠风悲日曛兽铤亡群蓬断草枯殷红 四、速读课文,整体感知 1、下面大家快速默读全文,理清文章的思路,用简洁的语言概括每个小标题的内容 本文共有六部分,且每一部分均设有小标题。 第一部分,展现时代背景,突出邓稼先的历史地位和伟大贡献。通过列举1898年西方列强对中国的瓜分情况,让读者了解百年中国的屈辱历史。然而一个世纪后,中国人站起来了,就在这新中国刚刚诞生的早晨,新中国带着从黑夜走出的迷惘,披着朝阳的霞光,迎来了从