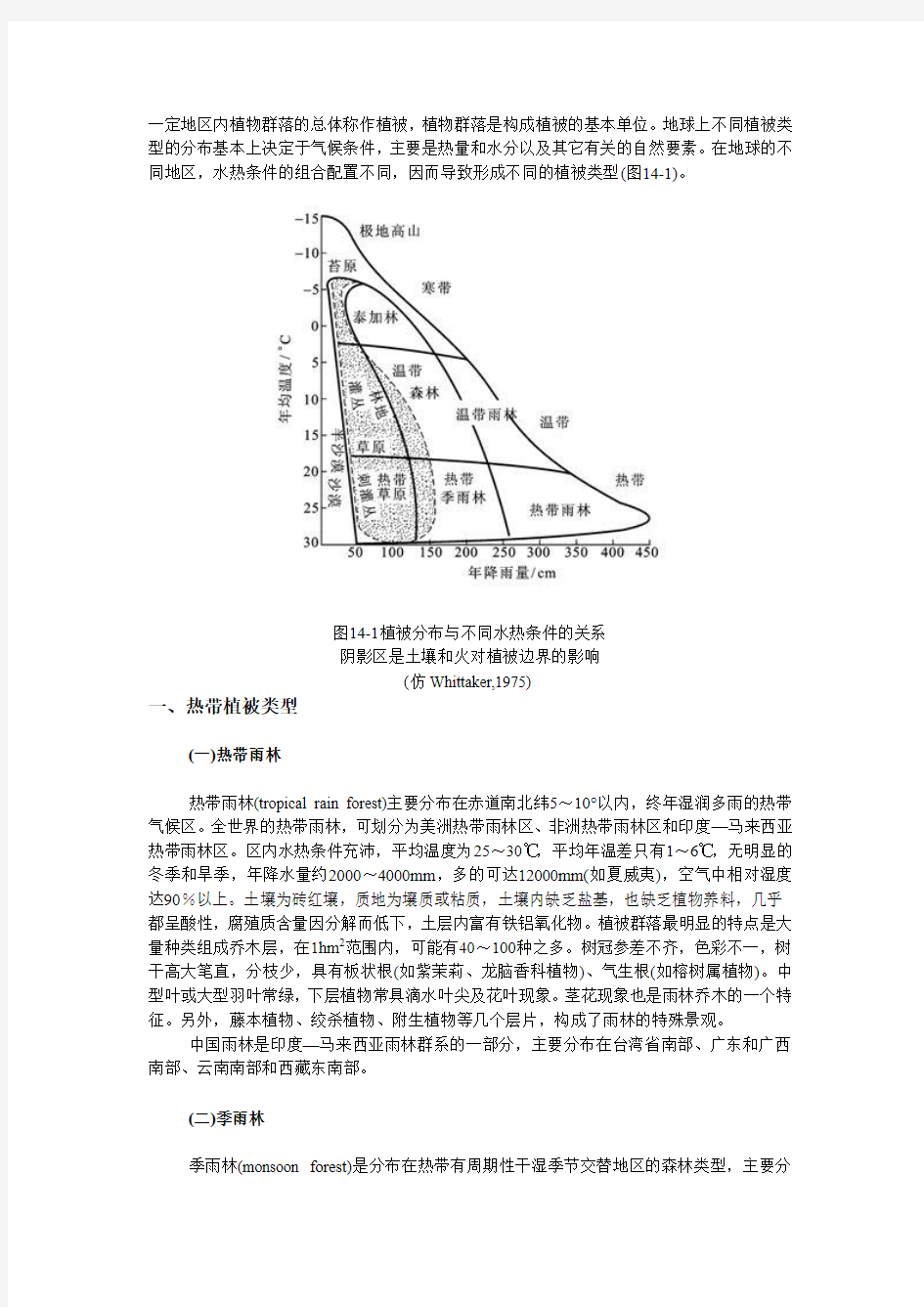

一定地区内植物群落的总体称作植被,植物群落是构成植被的基本单位。地球上不同植被类型的分布基本上决定于气候条件,主要是热量和水分以及其它有关的自然要素。在地球的不同地区,水热条件的组合配置不同,因而导致形成不同的植被类型(图14-1)。

图14-1植被分布与不同水热条件的关系

阴影区是土壤和火对植被边界的影响

(仿Whittaker,1975)

一、热带植被类型

(一)热带雨林

热带雨林(tropical rain forest)主要分布在赤道南北纬5~10°以内,终年湿润多雨的热带气候区。全世界的热带雨林,可划分为美洲热带雨林区、非洲热带雨林区和印度—马来西亚热带雨林区。区内水热条件充沛,平均温度为25~30℃,平均年温差只有1~6℃,无明显的冬季和旱季,年降水量约2000~4000mm,多的可达12000mm(如夏威夷),空气中相对湿度达90%以上。土壤为砖红壤,质地为壤质或粘质,土壤内缺乏盐基,也缺乏植物养料,几乎都呈酸性,腐殖质含量因分解而低下,土层内富有铁铝氧化物。植被群落最明显的特点是大量种类组成乔木层,在1hm2范围内,可能有40~100种之多。树冠参差不齐,色彩不一,树干高大笔直,分枝少,具有板状根(如紫茉莉、龙脑香科植物)、气生根(如榕树属植物)。中型叶或大型羽叶常绿,下层植物常具滴水叶尖及花叶现象。茎花现象也是雨林乔木的一个特征。另外,藤本植物、绞杀植物、附生植物等几个层片,构成了雨林的特殊景观。

中国雨林是印度—马来西亚雨林群系的一部分,主要分布在台湾省南部、广东和广西南部、云南南部和西藏东南部。

(二)季雨林

季雨林(monsoon forest)是分布在热带有周期性干湿季节交替地区的森林类型,主要分

布于亚洲、非洲和美洲。由于东南亚的季风最盛行,故季雨林在那里分布面积最大,且发育最为典型,分布在印度德干高原、缅甸、泰国、老挝、越南等地的干热河谷和盆地中。年平均气温25℃左右,年降水量800~1500mm,具有明显的干季和湿季,群落有季相变化,群落高度较低,主要树种干季落叶,雨季到来时又开始长叶并相继开花,由于花期比较集中且某些植物具有大型花,使季雨林的外貌显得华丽,下层有常绿树种,具有旱生特征,林内有少量藤本和附生植物。

季雨林在我国热带季风区有着广泛分布。在广东它分布于湛江、化州、高州和阳江一线以南,其中以海南岛北部和西南部面积最大;在广西分布于百色、田东、南宁、灵山一线以南全部低海拔地区;在云南主要分布于1000m以下的干热河谷两侧山坡和开阔的河谷盆地。分布区每年5~10月降雨量占全年总量的80%,地面蒸发强烈,有干湿季之分,在这种气候条件下发育的季雨林是以阳性耐旱的热带落叶树为主,最常见的有木棉(Gossampinus malabarica)、合欢属(Albizzia)、黄檀属(Dalbergia)等,并有明显的季相变化。

(三)红树林

红树林(mangrove forest)是一种受周期性海水浸淹而生长于海滩淤泥上耐高温盐碱的湿生乔灌木群落。主要分布在南、北回归线之间(可达32°N和44°S),世界上红树林有两个分布中心:一是以马来半岛为发达的东方红树林,包括太平洋西岸及印度洋沿岸的热带和亚热带地区,种类丰富,可达20余种;另一是西方红树林,包括太平洋东岸及大西洋沿岸的热带和亚热带地区,种类较少。红树林所在的生态环境是风浪小,地势平缓,积有淤泥的海滩,土壤含盐量可达3.5%左右。红树林主要由红树科植物组成,故称为红树林,该群落的平均高度为30m,其分布可以最低潮位线延伸到潮汐完全达不到的海岸上。红树林最为引人注目的特征就是发育着密集的支柱根,还有所谓的胎生及盐生。

我国红树林植物共有24种,分属于13科15属,主要分布在广东、海南和福建沿海,广西和台湾也有分布。

(四)稀树草原

稀树草原(savanna)亦称萨王纳群落,是一种热带型的旱生草本群落,在群落内到处都有旱生型的乔木独株稀疏地分布着。地球上稀树草原主要位于赤道南北5°~20°的范围内,非洲的分布面积最大,占据该大陆40%左右,在东部和撒哈拉大沙漠以南特别发达,主要草本植物有禾本科的须芒草属(Andropogon)、黍属(Panicum)和龙胆科的绿草属(Chlora)等,而在乔木中以伞状金合欢(Acacia spirocurpa)和猴面包树(Adansonia digitata)为典型。南美的稀树草原集中在巴西高原上,且分布面积较大。此外,北美西部、澳大利亚大陆中部荒漠四周、亚洲的印度、缅甸中部、斯里兰卡北半部和东南半岛的部分地区也有分布。

我国的稀树草原主要分布在华南和西南地区,通常出现在砖红壤或红棕壤以及砖红壤性红壤的地区,大多数是由于森林受到人为破坏后产生的次生植被,但也有些是由于季节性干旱影响引起的。

二、亚热带植被类型

(一)常绿阔叶林

常绿阔叶林(evergreen broadleaf forest)是分布在亚热带地区大陆东岸的植被。它在南、

北美洲、大洋洲、非洲和亚洲均有分布,但以我国的常绿阔叶林分布面积最大,发育最为典型。该区具明显的亚热带季风气候,夏季炎热潮湿,最热月的平均温度达24℃~27℃,冬季稍干寒,最冷月的平均温度为3℃~8℃,年均温度为16℃~18℃,年降水量1000mm以上,全年较湿润。群落中主要树种为樟科、山茶科、壳斗科等。树叶革质,有光泽,叶面与光垂直,故称照叶林。上层乔木的芽有芽鳞保护。林下为湿生植物,附生植物不发达,缺少茎花现象和板状根。

我国的亚热带常绿阔叶林主要分布于长江以南至福建、广东、广西、云南北部的广阔山地丘陵及西藏南部山地,其分布的海拔高度在西部为1500~2800m,至东部渐降至100~200m以下。土壤类型主要为红壤、山地黄壤、山地黄棕壤。

(二)常绿硬叶林

常绿硬叶林(evergreen sclerophyllous forest)最典型的分布地区是地中海沿岸,其他分布于大洋洲西部、东部和中部,南非开普敦,北美加利福尼亚,南美智利中部沿海一带。在这些地方,夏季炎热干旱,冬季温和多雨。群落特征是叶常绿、革质,有发达的机械组织,叶面方向几乎和光线平行。硬叶林的主要成分是椰子栎(Quercus coccifera)、冬青栎(Q.itex)、油橄榄(Olea europaea)、欧石楠(Erica arborea)及百里香(Thymus vulgaris)等。

我国的常绿硬叶林主要分布于四川西部、云南北部及西藏东南的部分河谷中,其中金沙江峡谷两侧的高山是其分布中心。因为我国没有夏干冬雨气候,所以,我国的常绿硬叶林是一个特殊类型,被称为“山地常绿硬叶林”,其主要树种有川滇高山栎(Quercus aquifolioides)、川西栎(Q.qilliana)、黄背栎(Q.pannosa)等。

(三)荒漠

荒漠(desert)植被主要分布在亚热带和温带干燥地区,从非洲北部的大西洋起往东经撒哈拉沙漠,阿拉伯半岛大、小内夫得沙漠,鲁卜哈利沙漠,伊朗的卡维尔沙漠和卢特沙漠,阿富汗的赫尔曼德沙漠,印度和巴基斯坦的塔尔沙漠,哈萨克斯坦的中亚荒漠,我国西北和蒙古的大戈壁形成世界上最为广阔的荒漠区。此外,还有北美西部大沙漠,南美西岸的阿塔卡马沙漠,澳大利亚中部沙漠,南非的卡拉哈里沙漠等。荒漠的气候极为干旱,年降水量少于250mm,蒸发量大于降水量数倍或数十倍,夏季炎热,昼夜温差大,土壤缺乏有机质,植被稀疏。荒漠中植物以不同的生理生态方式适应严酷环境。如有的叶片缩小或退化,有的只有肉质茎叶,有的茎叶被白茸毛,来贮水防灼;它们大多根系发达;还有一些短命植物和变水度种类(poikilohydric species),如地衣、苔藓和某些蕨类。盐生植物是很多荒漠中一个十分重要的类群。

我国西北部的荒漠属于温带荒漠,位于北非欧亚荒漠区的东段北端。包括新疆准噶尔盆地和塔里木盆地,青海柴达木盆地,甘肃、宁夏北部和内蒙古西部地区,约占我国土地面积的1/5强,其中沙漠与戈壁面积约有100余万平方公里。组成荒漠植被的建群层片有小乔木层片,如梭梭(Haloxylon ammodendron)、白梭梭(H.presicum),它们是叶退化和落枝性的旱生小乔木;灌木与小灌木层片,如膜果麻黄(Ephedra przewalskii)、木霸王(Zygophyllum xanthoxyton)等;半灌木与小半灌木层片,如散枝猪毛菜(Salsola brachiata)、盐生假木贼(Anabasis salsa)、驼绒藜(Ceratoides latens)、博落蒿(Artemisia borotalensis)等。此外还有多年生、一年生草类和短命植物等从属层片。

三、温带植被类型

(一)夏绿阔叶林

夏绿阔叶林(summergreen broadleaf forest)是温带气候下的地带性植被类型之一。它在世界范围内主要分布在三个区域:北美大西洋沿岸;西欧和中欧海洋性气候的温暖区域;亚洲东部,包括中国、朝鲜和日本。在南半球,只有南美洲的巴塔可尼亚有夏绿阔叶林分布。

夏绿阔叶林的分布地区属于温暖湿润的海洋性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷,全年有4~6个月的温暖生长季节和适宜降水,最热月平均温度为13℃~23℃,最冷月平均温度都在0℃以下,在大陆性强的地区可达-12℃,年降水量大约为500~700mm,水热同季。由于植物生长季节内具备水热条件,植物群落夏季枝叶繁茂,冬季落叶进入冬眠。常见的有栎林、山杨林、桦林、椴林等。林下灌木也是冬季落叶种类,草本植物到了冬季,地上部分枯死或以种子越冬。

我国的夏绿阔叶林地区位于北纬32°30′~42°30′之间,东经103°30′~124°10′的范围内。包括辽宁省南部,河北省,山西省恒山至兴县一线以南,山东省,陕西省黄土高原南部、渭河平原以及秦岭北坡,河南省伏牛山,淮河以北,安徽省淮北平原。林下发育的土壤是褐色土和棕色森林土,黄土高原分布着黑垆土。主要的夏绿树种为壳斗科的栎属(Quercus)和山毛榉属(Fagus)、桦木科的桦属(Betula)和鹅耳枥属(Carpinus)、榆科的榆属(Ulmus)和朴属(Celtis)等。组成群落的树种经常是单优势种,在不同生境下形成各种类型的群落。

(二)针叶林

针叶林(coniferous forest),又叫泰加林(taiga forest),是属于寒温带的地带性植被类型。几乎全部分布于北半球高纬度地区,在欧亚大陆北部和北美洲分布最普遍。它们的北方界限就是整个森林带的北方界限。由于纬度跨度大,气候状况并不一致。一般而言,夏季温凉,冬季严寒,最暖月平均气温10℃~19℃,最冷月平均气温-10℃~-20℃,在西伯利亚可达-52℃,在雪被不多的地方,有很厚的冻土层。年降水量为300~600mm。针叶林是由松杉类植物,如云杉、冷杉、松、落叶松等所形成的森林,林下植物不发达,层外植物极少。

我国的针叶林分布在我国最寒冷地区,位于49°20′N以北,东经119°30′~127°20′的大兴安岭北部山地。主要树种是兴安落叶松(Larix gmelini),约占林地面积的50%以上。还有小面积的红皮云杉(Picea koraiensis)和臭冷杉(Abies nephrolepis)的森林。在西部新疆境内的阿尔泰山,分布着西伯利亚云杉(Picea obovata)和西伯利亚冷杉(Abies sibirica)林。

在阔叶林带和针叶林带之间,有一个过渡区域,那里有时是纯针叶林和纯阔叶林镶嵌地相互交错分布,有时则形成针叶树和阔叶树混交的针阔混交林。由于不同地区的气候条件差异,混交林的优势种不同。在北美主要由松属和栎属的不同种组成混交林。在欧洲除松属和栎属外,还有云杉属和榆属等。在亚洲分布于我国的小兴安岭、长白山一带,日本的北部以及前苏联和朝鲜的一部分,森林在组成上较丰富,针叶树种主要是红松(Pinus koraiensis)、沙冷杉(Abies holophylla)、朝鲜崖柏(Thuja koraiensis)等,阔叶树种有紫椴(Tilia amurensis)、风桦(Betula costata)、水曲柳(Fraxinus manshurica)以及多种槭树等。此外还有多种藤本植物,如猕猴桃、山葡萄、北五味子等。

(三)草原

草原(grassland)是属于夏绿旱生性草本群落类型。在世界上有两个大的分布区域。一个在欧亚大陆,草原从匈牙利和多瑙河下游起,往东经过黑海沿岸进入前苏联境内,沿着荒漠

以北的地域,向东进入蒙古,一直延伸到我国的黄土高原和松辽平原,东西跨越约100个经度。北起56°N,往南延伸到我国西藏高原南部高寒草原,达28°N,这一广大草原区域称为欧亚草原区。另一个在北美,草原从加拿大到美国的得克萨斯州,约跨越了30个纬度,从东到西约跨越20个经度,称为北美草原区。此外,在南美的阿根廷与乌拉圭、南非南部以及新西兰等也有分布。由于草原区域是介于荒漠和夏绿阔叶林之间,所以草原气候条件比荒漠湿润,但比夏绿阔叶林干旱。草原地区发育的是黑钙土或栗钙土,其上生长着禾本科、豆科、菊科和莎草科植物占优势的草本植物群落。在禾本科植物中,丛生禾草针茅属(Stipa)最为典型。

我国的草原是欧亚草原的一个组成部分。主要在松辽平原、内蒙古高原和黄土高原等地,连续呈带状分布。此外还见于青藏高原、新疆阿尔泰山等地。在北纬35°~52°,东经83°~127°之间,面积十分辽阔。气候为典型大陆性气候。本区以半湿润的丛生禾草草原为主,主要植物种类是菊科、禾本科,其次蔷薇科、豆科、毛茛科、莎草科等。

四、寒带植被类型

苔原(tundra)也称冻原,分布于北冰洋的周围沿岸,欧亚大陆北部和美洲北部占很大面积,是寒带植被类型。这里冬季漫长而严寒,夏季短促而凉爽,7月平均温度为10℃~14℃,冬季最低达-55℃。植物营养期平均为2~3个月,年降水量200~300mm,约60%在夏季降落,由于蒸发量低,所以气候湿润。风很大,雪被不均匀,土壤具有深达150~200cm的永冻层,引起了沼泽化现象。苔原植被的特点是森林绝迹,最多有灌木层、矮灌木和草本层、藓类地衣层3层。常见植物有越桔(Vaccinium vitis-idaea)、喇叭茶(Ledum palustra)、矮桧(Juniperus nana)等。

我国无平地苔原,但存在高山苔原,后者是极地平原在寒温带和温带山地的类似物。在长白山分布着小灌木、藓类高山苔原,在阿尔泰山西北部高山带的低湿地段,分布着藓类地衣高山苔原。

中国植被分布规律 (一)中国植被的水平分布规律1、纬向变化规律我国东南半部是季风区,发育着各种类型的中生性森林,由于自北而南的热量递增,明显地依次更替着下列森林带:寒温带针叶林带,温带针阔叶混交林带,暖温带落叶阔叶林带,亚热带常绿阔叶林带,热带季雨林、雨林带和赤道雨林带。 2。经向变化规律由于我国东临太平洋,因而夏季东南季风的强弱决定着降水的多少。自东南往西北,距海愈远,东南季风力量愈弱,降水愈少,所以植被按东南一西北近乎经度方向按下列规律更替:(1)温带针阔叶混交林或暖温带落叶阔叶林地区,(2)温带草原地区,在这地区内由东向西随着干燥度的递增,依次出现森林草甸草原带,典型草原带,荒漠草原带;(3)温带与暖温带荒漠地区,从东到西按水分状况可分为东阿拉善一西鄂尔多斯草原化荒漠,中亚东部荒漠和中亚西部荒漠。3。我国植被水平分布的几个特点(1)由于青藏高原的存在,迫使高原面上的西风环流向南北两侧分流,其北支急流加强了蒙古一西伯利亚高压,使其具有荒漠气候,故在北纬35”一50。之间形成了广阔的温带荒漠,成为世界上纬度最北的荒漠。蒙古一西伯利亚高压反气旋使草原向东南方向扩展,直达欧亚草原区的最南界,而且华北暖温带落叶阔叶林也偏向干旱性。(2)由于冬半年寒潮向南侵入低纬地区,因此亚热带常绿阔叶林和季雨林出现一定数量的落叶成分,同时热

带植被也向南退到北回归线以南的南海沿岸一线。(3)滇南和藏南的东喜马拉雅山地的热带山地植被向北挺进可达北纬29”,其原因是青藏高原隆起后,夏季强大湿热的西南季风受东喜马拉雅山和横断山脉阻挡,产生大量降雨,为热带雨林发育创造条件。同时由于青藏高原的屏障作用,使寒潮不能到达藏南也是重要原因之一。(4)我国亚热带地区面积广阔,南北延伸纬度达12。。夏季在强盛的太平洋东南季风影响下,炎热多雨,发育着广阔的亚热带常绿阔叶林,而在欧亚大陆的其它同纬度地区则为亚热带荒漠和稀树草原,或夏千冬湿的地中海硬叶常绿林和灌丛。(二)中国山地植被垂直分布的规律性1、我国湿润区的山地植被带谱结构和特征(1)山地植被垂直带谱的系列特点决定于山地所处的纬度,带谱的结构从北向南趋于复杂,层次增多。(2)山地植被垂直带谱的各个垂直带的海拔高度位置随纬度带由北向南而相应升高。(3)每一个纬度地带的山地植被垂直带谱中,都具有本地带特有的山地植被类型,反映了水平气候地带的特征。(4)在旱季显著的山地,同一垂直带谱内阴坡与阳坡的森林植被类型有较大差别;而在较湿润和旱季不明显的山地,阴阳坡的森林类型差别不大。2、我国干旱区山地植被垂直带谱结构和待征(1)从东到西,随着干旱程度的加强,山地植被的基带由:草甸草原荒漠草原—温带荒漠。(2)从东到西,山地森林带的位置由基带上升到中山带,这是与山地湿润带在干旱地区的上移相关的植被地理分布现象。(3)草原带位置也由东向西升高,在草原地区,它们是基带;到了荒漠地区的!妇

植被类型 气候特征 土壤特征 群落特征 类型及分布 热带 热带雨林 全年高温多雨气候,无明显季节差异,雨量充沛且分布均匀。 砖红壤; 有些地区形成酸性富铝风化壳; 土层深厚,质地粘重,pH值4.4-5.5; 生物大小循环活跃,营养物质周转快; 腐殖质含量低。 种类成分最丰富;单位面积上树木种类密度特高;雨林内通常没有优势种。 热带雨林的成层现象比其他植被类型复杂,可分为5~8层。雨林垂直结构与光照条件关系密切。 雨林乔木:常绿高位芽植物占优势,巨高位芽和大高位芽占比例很大。茎花现象(直接在无叶的木质茎上开花和结果)、板状根增加稳定性、叶具滴水尖加速排水。藤本植物在数量和群落作用上均不显著。附生植物数量多,绞杀植物、寄生植物较多。 没有明显的季相,不存在季节变化,也没有休眠期。 净生产量每年每公顷约10—30t。 类型: 热带低地雨林 热带山地雨林 热带沼泽雨林; 分布: 美洲热带雨林区; 非洲热带雨林区; 亚洲热带雨林区。

季雨林 热带季风气候: 有表现明显的旱季、降雨量少和温差大。 同热带雨林; 砖红壤。 旱季部分落叶或全部落叶,具有比较明显的季节变化。其种类成分、结构、高度等均不及雨林发达。 生活型以木本高位芽植物为主,落叶乔木所占的比重变化很大。 植物的开花结果,具有明显的季节性。 净生产量约6~35t。 受干燥季风影响的地方就有热带季雨林分布。不连续分布在亚洲、非洲和美洲的热带地区。半落叶季雨林;落叶季雨林;石灰岩季雨林;常绿季雨林; 稀疏草原 热带夏雨型气候; 年降水量差别悬殊,集中在夏季,干季显著。 分布于砖红壤或红棕壤以及砖红壤性红壤的地区。 各类稀树草原都发育有较发达的草本植物层,但均由C4型植物组成。 乔灌木通常根系庞大,树皮很厚,地上部分受火烧或旱害后萌生力很强,树干多分枝,常具刺,有的树冠扁平如伞状,种子有厚皮保护。 稀树草原群落的分布随具体生境条件变化。 非洲面积最大,且多种多样。澳大利亚的稀树草原有多种常绿的桉树为优势种。南美巴西高原上分布着萨王纳疏林。亚洲稀树草原分布在印度半岛以南,斯里兰卡北部,巴基斯坦、中南半岛以及东南亚地区。 红树林 分布于热带海滩,受气温和水温的影响大。 多见于风浪平静和淤泥深厚的海滩,海湾内或河口地区。土壤为滨海盐土,土壤含盐量3.5%

专业选修课论文 学校:云南师范大学学院:生命科学学院班级:08生科A 姓名:龚兴鹏 学号:084120010 科目:植物地理学 教师:崔明昆(副教授)

从气候的角度来论述我们国家植被的分布规律 作者:龚兴鹏 单位:云南师范大学生命科学学院08生科A班 学号:084120010 摘要:中国地域广阔、山体众多,是世界上植被类型最丰富的国家。在大尺度的宏观范围内,中国的植被的分布规律遵循纬向地带性、经向地带性和垂直地带性的规律,还受到地形,气候等因素的影响。本综述结合气候因素,论述我国植被的分布特点。 关键词:植被分布,气候。 正文: 我国植被分布具有明显的纬向地带性和经向地带性。由于我国位于世界上最广阔的欧亚大陆东南部的太平洋西岸,西北部深入大陆腹地。冬季盛行着大陆来的极地气团或北冰洋气团,常形成寒潮由北向南运行。夏季盛行着由海洋来的热带气团和赤道气团,主要是太平洋东南季风和印度洋西南季风带着湿气吹向大陆。又由于我国地形十分复杂,高山众多。东西走向的山脉对寒潮向南流动起着不同程度的阻挡作用,成为温度带的分界线。 东北至西南走向的山脉对太平洋东南季风深入内陆起着明显的屏障作用,与划分东南湿润气候区和西北干燥气候区的分界上有着密切的关系。西藏高原南部东西走向的山脉和南北走向的横断山脉,对印度洋西南季风的入境起着严重的阻碍作用。另外,来自北赤道的暖洋流在接近我国台湾东岸时,顺着琉球群岛转向日本本州东岸方向向东流去,因此这支暖洋流对我国大陆,特别是对北方气候未能发生直接增温加湿的作用,所以我国温带具有明显的大陆性气候。 在上述所有自然地理条件的综合影响下,我国从东南沿海到西北内陆受海洋季风和湿气流的影响程度逐渐减弱,依次有湿润、半湿润、半干旱、干旱和极端干旱的气候。相应的植被变化也由东南沿海到西北内陆依次出现了三大植被区域,即东部湿润森林区、中部半干旱草原区、西部内陆干旱荒漠区,这充分反映了中国植被的经向地带性分布。 1气候与中国植被的分布 1.1.气候制约着植被的地理分布 气候制约着植被的地理分布,植被是区域气候特征的反映和指示,两者之间存在密不可分的联系. 中国植被分区方案大都认为我国基本的植被区有8至9个,即针叶林、针阔叶混交林、落叶阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶林以及雨林季雨林、草原、荒漠以及高寒植被.秦岭淮河线是一条重要的水分气候带,而不是温度带,不是亚热带植被的北界. 我国亚热带植被的北界基本上沿长江北岸,从杭州湾经太湖、安徽宣城、铜陵经大别山南坡到武汉往西,与WI值130-140 ℃·月一致. 我国热带区域的面积极小,仅分布在海南岛的东南部和台湾南端及其以南地区[2] 1.2 受寒流的作用,我国亚热带常绿阔叶林中,尤其是北亚热带森林中,落叶的成分较多。而夏季又受太平洋东南季风和印度洋西南季风的影响,使我国东南部地区和西南部地区可以获得大量的降水。地形的复杂,峰峦逶迤的高山,使东西去向

中国植被分布规律 植被地理分布主要决定于热量和降水量,水热结合导致植被沿纬度地带性分布。从沿海向内陆随着降水量变化而使植被沿经度地带性更替。海拔的离度变化形成了植被的垂直地带性。这三方面的结合决定了一个地区植被的基本特点。 (一)中国植被的水平分布规律 1.纬向变化规律我国东南半部是季风区,发育着各种类型的中生性森林,由于自北而南的热量递增,明显地依次更替着下列森林带:寒温带针叶林带,温带针阔叶混交林带,暖温带落叶阔叶林带,亚热带常绿阔叶林带,热带季雨林、雨林带和赤道雨林带。 2。经向变化规律由于我国东临太平洋,因而夏季东南季风的强弱决定着降水的多少。自东南往西北,距海愈远,东南季风力量愈弱,降水愈少,所以植被按东南一西北近乎经度方向按下列规律更替: (1)温带针阔叶混交林或暖温带落叶阔叶林地区, (2)温带草原地区,在这地区内由东向西随着干燥度的递增,依次出现森林草甸草原带,典型草原带,荒漠草原带; (3)温带与暖温带荒漠地区,从东到西按水分状况可分为东阿拉善一西鄂尔多斯草原化荒漠,中亚东部荒漠和中亚西部荒漠。 3。我国植被水平分布的几个特点 (1)由于青藏高原的存在,迫使高原面上的西风环流向南北两侧分流,其北支急流加强了蒙古一西伯利亚高压,使其具有荒漠气候,故在北纬35”一50。之间形成了广阔的温带荒漠,

成为世界上纬度最北的荒漠。蒙古一西伯利亚高压反气旋使草原向东南方向扩展,直达欧亚草原区的最南界,而且华北暖温带落叶阔叶林也偏向干旱性。 (2)由于冬半年寒潮向南侵入低纬地区,因此亚热带常绿阔叶林和季雨林出现一定数量的落叶成分,同时热带植被也向南退到北回归线以南的南海沿岸一线。 (3)滇南和藏南的东喜马拉雅山地的热带山地植被向北挺进可达北纬29”,其原因是青藏高原隆起后,夏季强大湿热的西南季风受东喜马拉雅山和横断山脉阻挡,产生大量降雨,为热带雨林发育创造条件。同时由于青藏高原的屏障作用,使寒潮不能到达藏南也是重要原因之一。 (4)我国亚热带地区面积广阔,南北延伸纬度达12。。夏季在强盛的太平洋东南季风影响下,炎热多雨,发育着广阔的亚热带常绿阔叶林,而在欧亚大陆的其它同纬度地区则为亚热带荒漠和稀树草原,或夏千冬湿的地中海硬叶常绿林和灌丛。 (二)中国山地植被垂直分布的规律性 1.我国湿润区的山地植被带谱结构和特征 (1)山地植被垂直带谱的系列特点决定于山地所处的纬度,带谱的结构从北向南趋于复杂,层次增多。 (2)山地植被垂直带谱的各个垂直带的海拔高度位置随纬度带由北向南而相应升高。 (3)每一个纬度地带的山地植被垂直带谱中,都具有本地带特有的山地植被类型,反映了水平气候地带的特征。 (4)在旱季显著的山地,同一垂直带谱内阴坡与阳坡的森林植被类型有较大差别;而在较湿润和旱季不明显的山地,阴阳坡的森林类型差别不大。 2.我国干旱区山地植被垂直带谱结构和待征 (1)从东到西,随着干旱程度的加强,山地植被的基带由:草甸草原—典型草原—荒漠草原—温带荒漠。 (2)从东到西,山地森林带的位置由基带上升到中山带,这是与山地湿润带在干旱地区的上移相关的植被地理分布现象。 (3)草原带位置也由东向西升高,在草原地区,它们是基带;到了荒漠地区的!妇地则成为第二垂直寸告。 (4)在干旱地区,气候愈干旱,山地植被垂直带谱结构愈趋于简化。 (5)干旱地区山地植被垂直带谱的坡向性十分显著,而在湿润区由于湿度条件较一致,不同

我国植被面临的主要问题 1. 下列有关我国植被的叙述,错误的是() A.我国土地荒漠化比较严重 B.我国主要植被类型不包括沼泽 C.我国植被中,草原占据了主体 D.森林生态系统呈现衰退趋势 2. 我国植被面临的主要问题是() ①我国植物种类丰富,但我国仍然是一个少林国家②我国植被中,森林占据了主体,但人均森林面积少 ③我国土地沙漠化的面积每年都在扩大④过度放牧使许多草场退化、沙化 A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①③④ 3. 下列关于我国植被面临的主要问题之一是() A.森林面积多,利用不够合理 B.过度放牧已使许多草场退化、沙化 C.我国人均面积已接近或超过世界人均水平的1/3 D.我国植被保护面临的形式已十分乐观 4. 下列属于我国植被面临的主要问题是() ①我国的荒漠面积太大②我国草原退化、沙化严重③我国森林覆盖率低,对森林资源利用不合理④我国种树太少 A.①② B.②③ C.③④ D.①③ 5. 我国的植树节是每年的() A.3月12日 B.3月15日 C.5月1日 D.6月1日 6. 下列关于野生动植物的保护措施中,不正确的是() A.积极参加“植物节”、“爱鸟周”等活动 B.不能乱砍滥伐森林,乱捕杀动物 C.把野生的动植物全部集中到动、植物园中 D.要控制污染物的排放 7. 下列关于我国植被问题的叙述错误的是() A.我国植物种类很少 B.我国森林覆盖率低,低于全世界的平均水平 C.我国长期对森林资源的利用不合理 D.我国由于过度放牧,草场退化、沙化严重 8. 我国植被面临的主要问题有()①人均森林面积不足世界人均占有量的1 4 ②土地沙漠化③过度放牧导致草场退化和沙化④乱砍滥伐,伐优留劣。 A.①② B.②③ C.②③④ D.①②③④ 9. 大面积砍伐森林所造成的严重后果是() A.后续资源缺乏 B.水土流失严重 C.绿化面积减少 D.ABC都是 10. 关于我国植被特点的描述不正确的是() A.草原沙漠化严重 B.人均森林面积少 C.我国植被中,草原占据了主体 D.森林生态系统呈现衰退的趋势 11. 下列行为中,不利于人与自然和谐相处的是() A.退耕还林,植树造林 B.捕杀青蛙 C.建立自然保护区 D.启动天然林资源保护工程 12. 下列不是我国植被面临的主要问题的是() A.我国森林资源利用不够合理,乱砍滥伐,使森林生态系统呈衰退的趋势 B.我国草原的草场退化,沙化比较严重 C.我国森林覆盖率较低,人均森林面积大大低于世界人均水平 D.我国气候恶劣,不适于植物生长 13. 2010年我国大西南曾遭受大旱灾,同学们都参与“一瓶水”活动,避免旱灾再次发生() A.大力兴建水库 B.充分利用地下水资源 C.大量植树造林 D.节约用水 14. 关于我国植被特点的描述不正确的是() A.草原沙漠化严重 B.我国植被中,草原占据了主体 C.人均森林面积少 D.森林生态系统呈现衰退的趋势 15. 森林地区常常形成独特的“小气候”。降雨量较多,其主要原因是() A.呼吸作用旺盛 B.光合作用旺盛 C.蒸腾作用旺盛 D.吸收作用旺盛 16. 我国植被面临的主要问题是()

1、我国主要的植被类型:草原、荒漠、热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、针 叶林 2、我国每年3月12日为植树节 第一章人的由来 1 2进化论的建立者是19世纪的达尔文 3、演变大致过程:环境变化→下地生活→直立行走→前肢解放→制造工具→大 脑发达→产生语言 3 输精管---输送精子 4 输卵管---输送卵细胞,受精的场所。 胎儿与母体物质交换的场所是胎盘。 5青春期的身体变化 (1)身高突增是青春期的一个显著特征,神经系统以及心脏和肺等器官功能也明显增强。 (2)性器官迅速发育:男孩出现遗精,女孩会来月经。 6 第二章人体的营养 1 种为组成细胞的主要有机物,能提供能量。水是人体细胞的主要成分之一,约占体重的60%-70% 含糖类较多的食物奶、蛋、鱼、肉 含蛋白质较多的食物肥肉、大豆、花生 含脂肪较多的食物葡萄糖、蔗糖、淀粉 无机盐:钙——儿童缺钙易患佝偻病(鸡胸、X形或O形腿),牛奶 中老年人,易患骨质疏松症。 磷——厌食、贫血、肌无力、骨痛 铁——缺铁性贫血(乏力、头晕)动物肝脏、菠菜碘——地方性甲状腺肿、儿童的智力和体格发育出现障碍海带、紫菜、碘盐 锌——生长发育不良、味沉发生障碍 维生素A——皮肤干燥,夜盲症,干眼症鱼肝油、动物肝脏 维生素B ——神经炎,脚气病,消化不良,食欲不振 1

维生素C ——坏血病,抵抗力下降、牙龈出血 桔子 维生素D ——佝偻病、骨质疏松症 牛奶等 2 消化道:口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠、肛门。 收器官) 消化腺:唾液腺——唾液淀粉酶 肝脏——胆汁(化成脂肪微粒) 胃腺——胃蛋白酶 胰腺、肠腺——含有消化糖类、 蛋白质和脂肪的酶。 3、三大营养物质的消化过程: 4小肠是人体吸收营养物质的主要器官(胃、小肠) (胆汁)

一定地区内植物群落的总体称作植被,植物群落是构成植被的基本单位。地球上不同植被类型的分布基本上决定于气候条件,主要是热量和水分以及其它有关的自然要素。在地球的不同地区,水热条件的组合配置不同,因而导致形成不同的植被类型(图14-1)。 图14-1植被分布与不同水热条件的关系 阴影区是土壤和火对植被边界的影响 (仿Whittaker,1975) 一、热带植被类型 (一)热带雨林 热带雨林(tropical rain forest)主要分布在赤道南北纬5~10°以内,终年湿润多雨的热带气候区。全世界的热带雨林,可划分为美洲热带雨林区、非洲热带雨林区和印度—马来西亚热带雨林区。区内水热条件充沛,平均温度为25~30℃,平均年温差只有1~6℃,无明显的冬季和旱季,年降水量约2000~4000mm,多的可达12000mm(如夏威夷),空气中相对湿度达90%以上。土壤为砖红壤,质地为壤质或粘质,土壤内缺乏盐基,也缺乏植物养料,几乎都呈酸性,腐殖质含量因分解而低下,土层内富有铁铝氧化物。植被群落最明显的特点是大量种类组成乔木层,在1hm2范围内,可能有40~100种之多。树冠参差不齐,色彩不一,树干高大笔直,分枝少,具有板状根(如紫茉莉、龙脑香科植物)、气生根(如榕树属植物)。中型叶或大型羽叶常绿,下层植物常具滴水叶尖及花叶现象。茎花现象也是雨林乔木的一个特征。另外,藤本植物、绞杀植物、附生植物等几个层片,构成了雨林的特殊景观。 中国雨林是印度—马来西亚雨林群系的一部分,主要分布在台湾省南部、广东和广西南部、云南南部和西藏东南部。 (二)季雨林 季雨林(monsoon forest)是分布在热带有周期性干湿季节交替地区的森林类型,主要分

高三地理植被分布及类型专题 【模拟赏析】(2019·广东深圳文综调研二)阅读图文材料,完成下列要求。(22分)瓦尔德斯半岛位于阿根廷南部大西洋沿岸,面积约3 625 km2。半岛90%以上为低缓的岩石台地,最高点海拔为100米,沿海是倾斜的海滩和悬崖。地面野草、荆棘丛生,半岛上没有高大树木,但半岛陆地上栖息着181种鸟类,半岛海湾内繁殖着大量的海狮、海象、海豹、鲸等大型海洋动物,是闻名遐迩的“海鸟和海洋动物乐园”,1999年被联合国教科文组织作为自然遗产列入《世界遗产名录》。一直以来,瓦尔德斯半岛人迹罕至,但近年来日益受到各国游客的重视。下图示意瓦尔德斯半岛地理位置及大型海洋动物分布。 (1)分析瓦尔德斯半岛上不能生长高大树木的原因。(8分) (2)分析瓦尔德斯半岛周边海域成为多种大型海洋动物乐园的原因。(6分) (3)海狮以鱼类为食且食量大,主要天敌是虎鲸和鲨鱼。20世纪50年代以前,当地大量捕 杀海狮以获取毛皮和油脂,1960年后被立法禁止。近年来当地海狮数量逐年增加,有人主张开放商业捕猎海狮。你是否赞同?请表明态度并说明理由。(8分) 【必备知识】

一、植被与地理环境各要素之间的相互关系

降低径流量的变化幅度 土壤土壤对植被 土壤肥力、水分含量、特性等影响植被生长,如茶树耐酸怯碱, 喜排水良好的砂质土壤 植被对土壤 植被生长可以改变土壤的性质,如大豆可以固氮、亚热带气候 利于有机质的分解,导致土壤有机酸含量增加,利于喀斯特地 貌的形成 【典型例题】 例1、如图为一摄影爱好者在公园拍摄的景观照片,图中常绿灌木外围采用了防寒措施,周围的景观树隐有绿色,新叶呼之欲出。据此完成(1)~(3)题。 (1)当地自然植被属于() A.针叶林 B.常绿阔叶林 C.常绿硬叶林 D.落叶阔叶林 (2)常绿灌木采用此种防寒措施所考虑的因素主要是() A.防寒成本 B.观赏需求 C.采光、风向 D.昼夜温差 (3)根据图示景观,可推断该摄影爱好者拍摄的时间是() A.春季上午 B.春季下午 C.秋季上午 D.秋季下午 二、将“植物与地理环境的关系”归纳整理,系统掌握——知识结构法 防护棚影子

第五章世界植被地理 本章讨论世界上各种主要植被型(或植被型组)的基本特征及其地理分布。 有的植被型分布在一定气候带内的显域生境(plakor),即主要受大气候支配,排水良好、土壤质地适中的相对平坦地段,呈现为连续且有相当宽度(通常数百公里)的带状,称为地带性(显域)植被(zonal vegetation)。另一些植被的分布与某类土壤联系更密切,以致同样的植被见于不同气候带的相似土壤上(例如石质土、沙土、盐渍土、沼泽土、渍水土、贫瘠土等),它们称为非地带性(隐域)植被(azonal vegetation)。本章将把地带性植被作为重点介绍,并在分析各植被类型与气候条件的关系时,采用瓦尔特(H.Walter)的气候图。这种图式比用指数或公式醒目,便于比较,有助于对植被的分析。图中的曲线表示逐月平均温度和降水值。用温度曲线和降水曲线的关系来代替可能的蒸发曲线,表示所出现的干旱季节(温度曲线高于降水曲线)。在某些情况下,还画出第二条降水曲线,它与温度之比为3∶1,即30mm=10℃。这样,在图中不仅表示出干旱期,并且也表示出相对干旱的季节。然而,气候图上所示干旱季节是在特定气候下与湿润季节相对而言。气候图提供了某一特定地点在全年内平均温度和降水的形象资料,同时也示出相对湿润和相对干旱季节的出现时期、持续时间和强度,以及寒冬的时期和程度、初霜和晚霜情况等。有了这些数据,就可以从生态学的观点来观察气候状况。 第一节热带的植被类型 一、热带雨林 (一)热带雨林的环境特征 热带雨林(tropical rain forest)发育的气候条件是赤道气候,其主要特征是全年温度高而温差小,日温差和日湿度差要比月温差和月湿度差大得多,雨量充沛而相当均匀。终年高温多雨的有利配合,乃是热带雨林发育的必需条件。 热带平地的年平均温度在20—28℃之间。各地的平均温度变化非常缓和,故温度梯度平缓,等温线范围很大。在赤道附近,最热最冷月平均较差小于5℃。离赤道越远,温度的季节较差逐渐增加,但最大也很少超过13℃。在热带的不同地区,温度的平均日变幅可以从3℃到16℃。最高温度很少超过33—34℃。 热带雨林需要整年有充沛的降雨,又无明显的干旱。各地雨林的研究表明,年降水量最少有2000mm,多的可达4000—6000甚至10000mm。但各地在降水总量和季节分配方面差异较大,如在圭亚那的马查罗尼(Mazaruni)和新加坡地区,没有一个月少于100mm,而在尼日利亚南部的阿基拉(Akilla),虽当地的年降水量达2080mm,但连续有3个月少于100mm。在印度的热带雨林地区,也存在着2—4个月的干旱期。雨林所以能在这种干旱气候下存在,是因为当地存在着某些补偿因素,如由于干旱月份中大气湿度相对较高或干旱期和凉爽期相一致等。但总的说来,降水的全年均匀分布,通常要较年总降水量对植被具有更大的意义。雨林地区的相对湿度很高,有的可达90%以上。特别是在夜间,相对温度经常处于或近于饱和。但是,在干旱日子的白昼也记录到50—60%的相对湿度。 热带地区的日照量,一般不少于10h,由于云量很高,实际的光量日照经常少于此数,赤道附近实际是一个差不多永远有云的地带。 热带雨林的土壤条件,在各地虽则有不少差别,但有许多重要的共同特点,颜色是红色或黄色的,质地为壤质或粘质,土壤内缺乏盐基,也缺乏植物养料,几乎都呈酸性,腐殖质含量

从气候的角度论述我国植被分布规律 摘要:中国地域广阔、山体众多,是世界上植被类型最丰富的国家。在大尺度的宏观范围内,中国的植被的分布规律遵循纬向地带性、经向地带性和垂直地带性的规律,还受到地形,气候等因素的影响。本综述结合气候,地形等因素,论述我国植被的分布特点。 关键词:植被分布,气候,地形 我国位于欧亚大陆东南部季风气候区,幅员辽阔,地形结构特别复杂,具有从寒温带到热带,从湿润到极端干旱的不同气候带(区)。同时,我国西北位于世界最大的陆地——欧亚大陆的腹地,东南濒临世界最大的海洋——太平洋,西南有世界最高的高原——青藏高原。这样的地理配置使我国气候类型多样,气候与环境的显著特点呈现出高度的不稳定性,而由此导致的我国植被分布既有水平地带性分布,又有垂直地带性分布,还受到气候等因素的很大的影响[1]。 从广东湛江北上至黑龙江省最北端的漠河,从南到北,沿着纬度方向有规律地更替的是纬向地带性植被分布。因为随着纬度的增加,温度会降低,平均纬度每增加1度,温度会下降0.5℃~0.6℃。由于温度随纬度增加而逐渐下降就使南方热带和亚热带植物种类因无法适应低温而不能分布到纬度较高的区域,这样就在从南到北的方向,由于温度的不同,便形成了热带气候、亚热带气候、暖温带气候、温带气候和寒温带气候。在不同的气候带下就发育着不同的植被类型。 但是从上海到达新疆的乌鲁木齐,却穿越了东部的森林区、中西部的草原区和西部的荒漠区。也就是说,从东部至西部你经历了中国的湿润区、半湿润区和干旱区3个气候类型。 1 中国植被的地带性分布 1.1 中国植被经向地带性分布 我国东南部和东部濒临太平洋,而西北部则处于欧亚大陆的腹地,像新疆的首府乌鲁木齐,东到太平洋3500多千米,西离大西洋6900多千米,北距北冰洋3400多千米,南至印度洋约2500千米。再加上四周被高山包围;北有阿尔泰山、西有准噶尔界山、南有昆仑山、东有北山等,使上空大气环流中的水汽又很难到达新疆上空,因此形成了东西地区水分巨大的不同。导致水分从我国东南沿海向西北内陆深入的过程中,降水越来越少,夏季温度越来越高,大陆性气候越来越强,从而使植被发生了变化。这种以水分条件为主导因素,引起植被分布由沿海向内陆发生更替的分布格式称为植被的经向地带性。 1.2 中国植被水平地带性分布 植被分布的水平地带性在我国表现得十分明显。地带性植被是指能够最充分地反映一个地区气候特点的植被。我国位于世界上最广阔的欧亚大陆东南部的太平洋西岸,西北部深入大陆腹地。冬季盛行着大陆来的极地气团或北冰洋气团,常形成寒潮由北向南运行。侵入我国的寒流大致有三条主要路线;第一条是由西伯利亚西北部出发,向南由新疆或蒙古侵入河西走廊进入我国内地;贯穿中国大陆;第二条是由西伯利亚东部向南经过我国东北、内蒙古到达华北平原,遇到泰山阻挡后分为两支,其中一支由山东半岛北部入渤海,另一支在大陆南进时又受大别山和桐柏山的阻碍,再次分为二股气流危害我国南方地区;第三条是由西伯利

第十章 自然植物群落的类型及中国植被的分布 第一节 自然植物群落的主要类型和分布 世界上不同的地带生长着不同类型的植物群落。它们的分布,决定于群落所在的生态环境和历史原因,但是气候常在其中起着主导的作用。因此,大多数类型的植物群落在分布上是有地带性的。以下将分别叙述世界植物群落的基本类型和他们的分布。 一、常雨林和红雨林 这两类群落都出现在潮湿的地带。 常雨林又称为潮湿热带雨林,分布在终年湿润多雨的热带(年雨量在2000毫米以上,分配均匀)。世界上面积最大的常雨林分布在南美亚马孙河流域和赤道非洲的西部,其他如中美的东部,印度西南沿海,中印半岛的西部,我国的台湾南部、海南岛,以及许多热带岛屿上,也都有出现。常雨林分布在雨量最充沛、热量最丰富,热、水与光的常年分配最均匀的地带;相应地,常雨林就成为陆地上最茂盛的植物群落。在常雨林里,植物种类很多,每公顷的地面上可以出现二、三百种以上的树种(也有种类较少的情况)。树木的分枝少, 树 冠小,树身高挺,有些树种在树干下部 产生许多板状跟、像护墙一样围绕着高 大的树身。由于乔木的高度不等,因此 常雨林的树冠常参差不齐。成层结构很 发达,乔木层多至4~5层,下面还有灌 木层和草本层。藤本植物纠缠交错,如 棕榈科的省藤属(Calamus )缠绕茎长可 达300米,附生真蕨类和附生的兰科植 物最为常见(图10-1)。这些附生植物 大量出现,种类也很多。除附生的藻类 和藓类外,还经常出现附生的蕨类和有 花植物,尤其是附生植物不但生在枝干 上,还生在叶上,似乎形成特殊的空中 花园。常雨林中所有植物都是常绿的, 终年生长,轮流开花。很多树木,例如 可可属(Theobroma )、木波罗属 (Artocarpus )、榕属(Ficus )以及柿属 (Diospyros )等的许多种,能在树干和 老茎上直接开花结实(图10-2)。常雨林中所有植物的芽都没有牙鳞。林内湿度很高,林下植物具有大而柔软的叶, 显示出湿性植物的特征;但上层乔木的 叶由于有时接触到晴朗炎热的天气,所以通常革质、坚硬、具光泽,带有旱生特征。

植被地理分布主要决定于热量和降水量,水热结合导致植被沿纬度地带性分布。从沿海向内陆随着降水量变化而使植被沿经度地带性更替。海拔的离度变化形成了植被的垂直地带性。这三方面的结合决定了一个地区植被的基本特点。 (一)中国植被的水平分布规律 1.纬向变化规律我国东南半部是季风区,发育着各种类型的中生性森林,由于自北而南的热量递增,明显地依次更替着下列森林带:寒温带针叶林带,温带针阔叶混交林带,暖温带落叶阔叶林带,亚热带常绿阔叶林带,热带季雨林、雨林带和赤道雨林带。 2。经向变化规律由于我国东临太平洋,因而夏季东南季风的强弱决定着降水的多少。自东南往西北,距海愈远,东南季风力量愈弱,降水愈少,所以植被按东南一西北近乎经度方向按下列规律更替: (1)温带针阔叶混交林或暖温带落叶阔叶林地区, (2)温带草原地区,在这地区内由东向西随着干燥度的递增,依次出现森林草甸草原带,典型草原带,荒漠草原带; (3)温带与暖温带荒漠地区,从东到西按水分状况可分为东阿拉善一西鄂尔多斯草原化荒漠,中亚东部荒漠和中亚西部荒漠。 3。我国植被水平分布的几个特点 (1)由于青藏高原的存在,迫使高原面上的西风环流向南北两侧分流,其北支急流加强了蒙古一西伯利亚高压,使其具有荒漠气候,故在北纬35”一50。之间形成了广阔的温带荒漠,成为世界上纬度最北的荒漠。蒙古一西伯利亚高压反气旋使草原向东南方向扩展,直达欧亚草原区的最南界,而且华北暖温带落叶阔叶林也偏向干旱性。 (2)由于冬半年寒潮向南侵入低纬地区,因此亚热带常绿阔叶林和季雨林出现一定数量的落叶成分,同时热带植被也向南退到北回归线以南的南海沿岸一线。 (3)滇南和藏南的东喜马拉雅山地的热带山地植被向北挺进可达北纬29”,其原因是青藏高原隆起后,夏季强大湿热的西南季风受东喜马拉雅山和横断山脉阻挡,产生大量降雨,为热带雨林发育创造条件。同时由于青藏高原的屏障作用,使寒潮不能到达藏南也是重要原因之

世界植被类型分析 一、寒带: 苔原: 1、气候特征:夏季短促而寒冷 蒸发量低 风力大 夏季昼长 冬季夜长 2、土壤特征:永冻层,地表水下渗不畅,地面沼泽化,出现生理性干旱反 应 3、种类组成:矮灌木、苔藓、地衣 4、群落结构:层次不多,营养期短 5、生活型特征:多年生,具有大型花和花序 6、分布:西伯利亚北部 二、温带: 草原: 1、气候特征:温带干旱半干旱气候;气候干燥雨量少且变率大;降雨量集 中在夏季,冬季时间长 2、土壤特征:淋溶作用较弱,盐基物质丰富;有明显钙积层;有基质含量 从地表向下逐渐减少;中性至碱性 3、种类组成:以多年生低温和中温旱生丛生禾草植物占优势,以禾本科、 豆科和莎草科植物为主 4、群落结构:呈暗绿色,高度不大,具有抵抗夏季干旱的某些适应 5、生活型特征:地面芽植物为主,地下芽植物数量也不少,普遍存在旱生 结构 6、分布:广泛分布于亚欧大陆的干旱半干旱气候区 寒温性针叶林: 1、气候特征:夏季温和湿润,冬季严寒,年温差大,降水量不多 2、土壤特征:有机质分解程度低;土壤终年处于湿润状态;有机质含量高; 酸性 3、种类组成:松柏类植物 4、群落组成:多单一树种构成的纯林 5、生活型特征:叶缩小成针状;具抗寒抗旱结构 6、分布:广泛分布于北半球寒温带大陆 夏绿阔叶林: 1、气候特征:温带湿润半湿润气候;雨热同期 2、土壤特征:棕壤和褐土;有明显黏化现象;微酸性到微碱性 3、种类组成:宽阔叶片的落叶树种 4、生活型特征:地面芽与地下芽植物占优势,林冠顶部较为平整 5、分布:北美大西洋沿岸,西欧和中欧海洋性气候的温暖区,亚洲东部 三、亚热带: 荒漠: 1、气候特征:、大陆性气候;降水稀少;日照强,蒸发量大大超过降水量;

(一)《中国植被》分类系统 吴征镒教授主编的《中国植被》一书(科学出版社,1980年),采用的分类单位有三级,即植被型(高级单位)、群系(中级单位)和群丛(基本单位)。每一级分类单位之上各设一个辅助单位,即植被型组,群系组与群丛组。此外,在某些主要分类单位之下设亚级,如植被亚型,亚群系等。各级分类单位的具体划分标准如下。 植被型组:凡是建群种生活型相近并且群落的形态外貌相似的群落联合为植被组,如针叶林、阔叶林、荒漠、沼泽等,全国共划分出10个植被型组。 植被型:在植被型组内,把建群种生活型相同或近似,同时对水热条件生态关系一致的植物群落联合为植被型,如寒温带针叶林、落叶阔叶林、常绿阔叶林等。全国共分出29个植被型,其中地带性植被型26个,它们各自反映了一定的生物气候带,例如常绿阔叶林是亚热带湿润区域的代表等,其余3个植被型为隐域性植被,即草甸、沼泽、水生植被。 植被亚型:在植被型内根据优势层片或指示层片的差异进一步划分亚型。如落叶阔叶林分三个亚型,一是典型落叶阔叶林,以温带落叶阔叶乔木层片占绝对优势,为温带湿润地区地带性植被的代表类型;二是山地杨桦林,以杨柳科与桦木科的小叶树种占优势,常见于温带山地,多具次生性质。三是河岸落叶阔叶林,以耐湿的或耐盐湿的乔木树种占优势,与特殊的地下水条件相联系。 群系组:在植被型或亚型范围内,根据建群种亲缘关系近似(同属或相近属)、生活型近似或生境相近划分群系组,如温性常绿针叶林可分出温性松林、侧柏林等群系组,典型草原可分出丛生禾草草原、根茎禾草草原、小半灌木草原等群系组。 群系:凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系。如辽东栎林、大针茅草原、红砂荒漠、芨芨草草甸,等等。

中国植被区划 学院:林学院 专业:园林植物与观赏园艺 姓名:李银莲 学号:2010203025

中国植被区划 一、几个定义 植被:一定地区中植物群落的总体。 植被分布的纬度地带性:植被受纬度(热量条件)影响所呈现的南北向分布规律。植被分布的经度地带性:植被受经度(水分条件)影响所呈现的东西向分布规律。植被分布的垂直地带性:植被受海拔高度(水热条件)影响所呈现的垂直分布规律。 植被区划:在一定地段上依据植被类型及其地理分布的特征等划分出高、中、低各级植被组合单位。 二、中国的植被类型

寒温带针叶林区域;温带针叶-落叶阔叶树混交林;暖温带落叶阔叶阔叶林;亚热带常绿阔叶林带;热带季雨林地带;温带草原地带;温带荒漠地带 3、植被区域基本特征 I. 寒温带针叶林区域 我国称寒温性针叶林,系指主要分布于寒温带及中、低纬度山地的针叶林。针叶林主要由耐寒的针叶乔木组成,它们在欧洲大陆北部和北美洲分布最为普遍,构成一条非常明显的针叶林带。它们的北方界线就是整个森林带的最北界线。 针叶林分布区的气候比夏绿阔叶林更具有大陆性的特点,夏季温凉,冬季严寒,最温暖的七月平均气温10℃~19℃,最冷月份在欧亚大陆的西部为3℃,在我国东北地区达-20℃,在西伯利亚甚至降至-52℃,一年中温度超过10℃以上的只有1—4个月。而严寒月份连续2—3个月,在雪被不多的地方,经常有很厚的冻土层。一般说来,植物生长期是很短的。年降水量为300—600毫米。 针叶林最明显的特征之一,就是外貌非常特殊,很容易和其他森林类型区别。由于组成的优势种不同,外貌也有差异。一般来说,由云杉属(Picea)和冷杉属(Abies)树种组成的针叶林,可以见到圆锥形和尖塔形树冠;由松属(Pinus)组成

[摘要]:中国幅员辽阔,跨纬度较广,距海远近差距较大,加之地势高低不同,地形类型及山脉走向多样,因而气温降水的组合多种多样,形成了多种多样的气候。中国气候复杂多样,会对植被分布产生影响。一定地区内植物群落的总体称作植被,植物群落是构成植被的基本单位。地球上不同植被类型的分布基本上决定于气候条件,主要是热量和水分以及其它有关的自然要素。植被自北向南依次分布着针叶落叶林—温带针叶落叶阔叶林—暖温带落叶阔叶林一北亚热带含常绿成分的落叶阔叶林一中亚热带常绿阔叶林一南亚带常绿阔叶林—热带季雨林、雨林。 [关键词]:中国植被自然要素气候条件分布规律 一、中国气候的特征 从气候类型上看,东部属季风气候(又可分为热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候),西北部属温带大陆性气候,青藏高原属高寒气候。中国的气候具有夏季高温多雨、冬季寒冷少雨、高温期与多雨期一致的季风气候特征,受冬、夏季风交替影响的地区广,是世界上季风最典型、季风气候最显著的地区。和世界同纬度的其他地区相比,中国冬季气温偏低,而夏季气温又偏高,气温年较差大,降水集中于夏季,这些又是大陆性气候的特征。因此中国的季风气候,大陆性较强,也称作大陆性季风气候。 二.中国植被的主要类型 我国几乎包括世界上除了极地冻原以外所有主要植被类型,并有高原高寒植被。全国自然植被包括29植被型、52亚型和600多个主要群系。植被水平分布的纬向变化,首先在气候上自北向南依次出现寒温带、温带、暖温带、亚热带和热带气候,因此受气候影响,植被自北向南依次分布着针叶落叶林—温带针叶落叶阔叶林—暖温带落叶阔叶林一北亚热带含常绿成分的落叶阔叶林一中亚热带常绿阔叶林一南亚带常绿阔叶林—热带季雨林、雨林;其次西部由于位于亚洲内陆腹地,在强烈的大陆性气候笼罩下,再加上从北向南出现了一系列东西走向的巨大山系,如阿尔泰山、天山、祁连山、昆仑山等,打破了纬度的影响,这样,

中国植被区划历史及其发展状况 刘向 (南京农业大学植物保护学院) 摘要:植被区划对于国家的农业布局以及生态环境的保护有着重要的意义。文章在介绍我国植被区划历史的同时,结合现阶段植被区划研究现状,指明了我国植被区划的发展趋势。 关键词:植被区划;发展;历史 植被区划,是指根据植被类型及其组合,结合其形成因素而对某地区进行植被分区。植被区划侧重于植被空间分布规律性的研究,强调地域分异性原则。其最主要的依据是该地区的植被类型、组成植被的植物区系以及它们的环境条件。植被区划是植物地理学与地植物学最基本的工作,植被区划本身对于农业、林业生产有着重要的指导意义,同时,伴随着近年来全球气候变化等一系列环境问题的出现,植被区划工作对于认知环境变化和合理利用各类地理资源也有着重要的作用。 1. 我国植被区划历史 1.1 植被区划的由来 对某地区的植被按照群落特征进行相应分区的做法自古就有。古人在从事种植、狩猎等原始农作时,就已经意识到了草原、森林、荒漠、沼泽等不同的植被分类单位之间明显的差别。在我国古代如《诗经》、《管子》、《梦溪笔谈》、《徐霞客游记》等文学著作中已经有了对植物群落与水分、光照、土壤等环境因素关系的论述。但是受制于我国古代重视技艺而轻视理论创新的观念,我国古代只是产生了植被生态学的早期萌芽,并没有催生近代植被区划及其相关的理论科学体系。 真正意义上的植被生态学及植被区划起源于近代的欧洲。文艺复兴以后,伴随着西欧工业革命的进程,资本市场的蓬勃发展激发了人们对未知世界的探索。德国哥廷根大学教授C.L.Willdenow和法国植物学家A.BonPland以及他们的学生对欧洲大陆以及南美洲中部和北部的植被类型进行了大量的工作并发表了相关的研究论文及专著,被认为是植被生态学及植被区划研究的开端。随后的一个多世纪里,植物生态学及地植物学在欧洲快速发展,至20世纪中期,相继形成了法瑞学派、英美学派和俄罗斯学派三大学派,不同学派之间的相互争鸣极大地促进了相关学科的快速发展。 1.2 建国前的植被区划工作 民国时期,伴随着中国民族资本主义的发展,有一批青年学子相继奔赴欧美等国家学习先进的文化科学技术。其中就有不少人学习植被生态学及植被区划的相关知识。刘慎谔1929年在法国发表了他关于法国山地植物地理研究的博士论文;回国后,他在及其艰难的情况下徒步考察了我国西北、西南、华南等地区的植物资源状况,采集到了诸多宝贵的植物标本,并对我国西部及南部的植被进行了初步的区划,发表有一系列的学术论文,如:《中国北部及西部植物地理概论》、《中国南部及西部地理概论》、《黄山植物分布概要》等,为我国今后进行大规模的植物区系调查及植物区划奠定了坚实的基础。此外,还有杨承元、樊庆笙、郑万钧等人也在这一时期对我国不同地区的植物区系进行了调查,取得了一系列的成果。抗日战争胜利以后,我国的植被生态学也有了更进一步的发展,侯学煜就植被与土壤之间的关系做了大量的调查,并达标有论文集《指示植物》,1947年,年轻的植物学家张宏达远赴西沙群岛进行植被调查,并发表了《西沙群岛的植被一文》,这一系列的工作被认为是我国

微专题突破练六植被类型及分布 1.影响植被的最重要因素——气候: (1)热量:决定了植物的种类、生长速度、生长量,热量条件的不同使得自然植被呈现出由赤道到两极的地域分异规律。 (2)光照:影响着喜光、喜阴植物的生长,喜光植物向阳一侧生长好。 (3)降水: ①同一纬度,从沿海到内陆降水减少,植被呈现出从沿海向内陆的地域分异规律。 ②同一地点,降水多的年份树木生长好,年轮宽。 2.地形对植被的影响: (1)从山麓到山顶,水热状况随着海拔升高而发生变化,植被出现了垂直地域分异,类似于由赤道到两极的地域分异。 (2)水分条件相近情况下,纬度越低、山体越高、坡度越缓、相对高度越大,植被种类越多,垂直分异越明显。 (3)受坡向的影响,同一植被在阳坡分布的海拔要高于阴坡,但由于阳坡气温较高,蒸发较强,土壤水分条件较差,植被的生长状况有可能不如阴坡。 (4)受地形的阻挡,山脉两侧植被截然不同,这体现非地带性分布,如南美洲南端大陆东西岸,天山南北坡。 3.从整体性角度看植被破坏给干旱、半干旱地区带来的影响: 植被减少→调节气候的功能减弱→气候变得更加干旱(大陆性增强,气温日较差、年较差增大,降水变少,极端天气多现)→风化、风力作用增强→沙尘暴多发,加剧土地沙漠化→地表多沙质堆积物,土壤变得贫瘠甚

至欠发育→生态环境恶化,威胁人类生存与发展。 下图为某种植被类型在我国的主要分布图(数字为面积占全国比重)。读图完成1~3题。 1.该植被类型最可能是( ) A.草地 B.落叶林 C.荒漠 D.阔叶林 2.该植被的类型和产量取决于( ) A.气温高低 B.降水多少 C.地表形态 D.人类活动 3.我国该植被分布区所存在最普遍的生态环境问题是( ) A.土地次生盐碱化 B.土地荒漠化 C.水土流失 D.生物多样性锐减 【解析】1选A,2选B,3选B。第1题,从图中可以看出该植被主要分布在我国西部干旱、半干旱地区,排除落叶林和阔叶林。荒漠面积最大的省应为新疆,而该植被分布最广的省为西藏,故为草地。第2题,降水量的多少决定了草场的类型,很大程度上也决定了草场的产量,如我国内蒙古高原自东向西的变化。第3题,我国主要草原分布区属温带大陆性气候,降水稀少,生态环境脆弱,加上人类不合理的经济活动,荒漠化严重。 下图为某山脉山坡的垂直植被分布图。据此完成4、5题。