肺癌淋巴结图谱

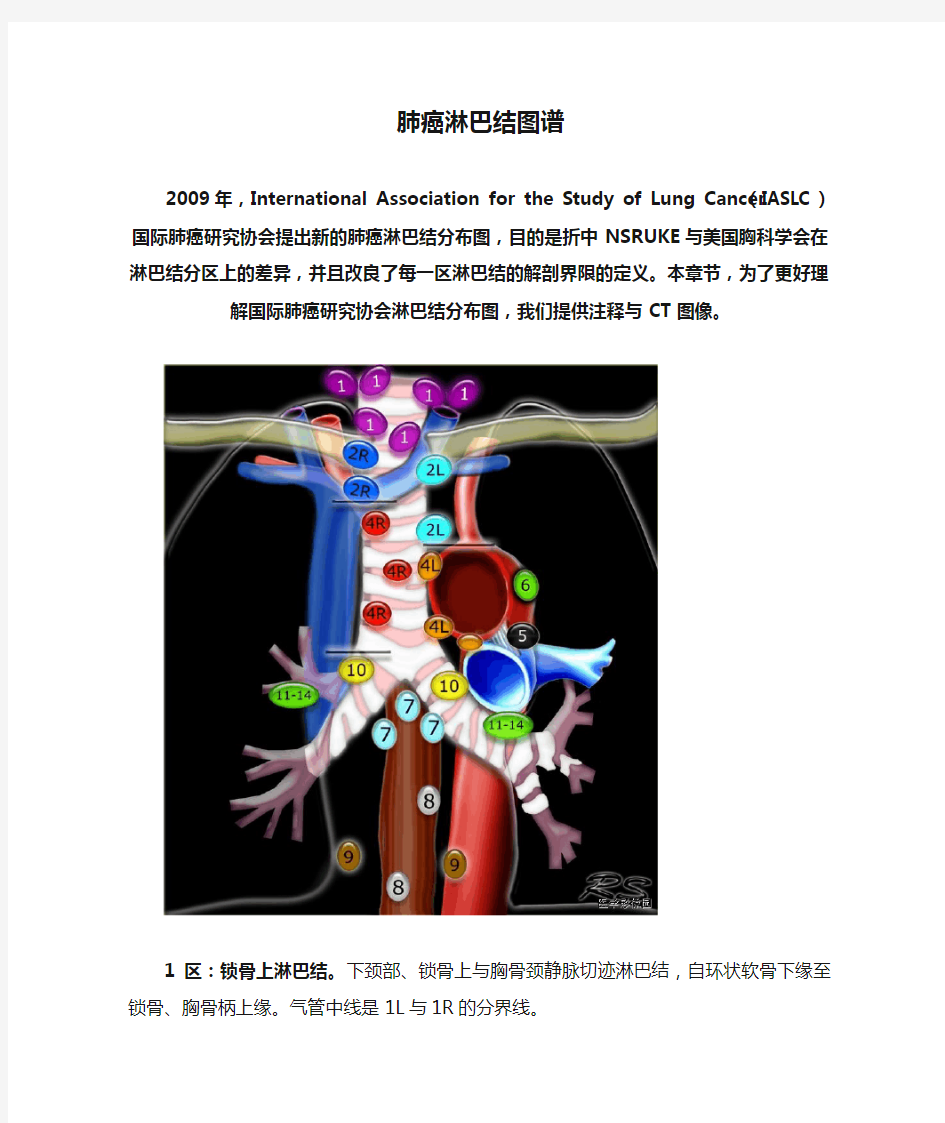

2009年,International Association for the Study of Lung Cancer(IASLC)国际肺癌研究协会提出新的肺癌淋巴结分布图,目的是折中NSRUKE与美国胸科学会在淋巴结分区上的差异,并且改良了每一区淋巴结的解剖界限的定义。本章节,为了更好理解国际肺癌研究协

会淋巴结分布图,我们提供注释与CT图像。

1区:锁骨上淋巴结。下颈部、锁骨上与胸骨颈静脉切迹淋巴结,自环状软骨下缘至锁骨、胸骨柄上缘。气管中线是1L与1R的分界线。

2-4区:上纵隔淋巴结。

2R.上气管旁2R淋巴结向气管左外侧缘延伸。自胸骨柄上界至无名静脉足侧与气管交汇处。2L.上气管旁,胸骨柄上缘至主动脉弓上缘。2L淋巴结位于气管左侧缘的左侧。

3A.血管前,这些淋巴结同2区淋巴结一样不靠近气管,位于血管前方。

3P.椎前淋巴结,位于食管之后椎体之前。

4R.下气管旁,自无名静脉与气管交界区至奇静脉下界。4R淋巴结自右侧至气管左侧缘。

4L.下气管旁,自主动脉弓上缘至左侧主肺动脉上缘。

5-6区:主动脉淋巴结。

5区:主动脉下淋巴结。这些淋巴结不是位于主动脉与肺动脉主干之间,而是位于主肺动脉窗肺动脉韧带外侧。

6区:主动脉旁淋巴结。位于升主动脉与主动脉弓前方与外侧。

7-9区:下纵隔淋巴结。

7区:隆突下淋巴结。

8区:隆突以下食管旁淋巴结。

9区:肺韧带淋巴结位于肺韧带区。

10-14区:肺门、肺叶及其主要分支淋巴结,属于N1淋巴结。

10区:肺门淋巴结,包括临近主支气管与肺门血管淋巴结。在右侧自奇静脉下缘至叶间区域,左侧自肺动脉上缘至叶间区域。

11区:叶支气管开口之间,11s位于右侧上叶和中间干支气管之间,11i位于右侧中叶和下叶支气管之间。

12区:紧邻叶支气管淋巴结。

13区:段支气管周围淋巴结。

14区:紧邻亚段支气管淋巴结

第三章病例分析——肺 癌 一、概论 1.概念 肺癌是最常见的肺部原发性恶性肿瘤,起源于支气管粘膜或腺体,亦称支气管肺癌,常有区域性淋巴结转移和血行播散,早期常有刺激性咳嗽、痰中带血等呼吸道症状,病情进展速度与肿瘤的组织学类型、分化程度等生物学特性有关。本病发病随年龄增长而增加,发病高峰在60~79岁之间。 2.病因 病因和发病机制迄今尚未明确。大量资料说明肺癌的发病与下列因素有关:吸烟;空气污染;职业致癌因子;电离辐射;饮食与营养;遗传因素以及其他,如病毒感染、某些慢性肺部疾病与支气管肺癌的发生也有一定关系。 3.分类 按解剖学部位分类 (1)中央型肺癌:发生在段支气管至主支气管的癌肿称为中央型,约占3/4,以鳞状上皮细胞癌和小细胞未分化癌较多见。 (2)周围型肺癌:发生在段支气管以下的癌称为周围型,约占l/4,以腺癌较为多见。 按组织学分类 按细胞分化程度、形态特征和生物学特点,目前将肺癌分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌,后者包括鳞癌,腺癌,大细胞癌和鳞腺癌。 二、诊断要点 岁以上男性,长期重度吸烟史。 2.症状体征

①原发肿瘤引起的症状体征 咳嗽:多为阵发性刺激性呛咳,无痰或少许泡沫痰;肺泡癌可有大量粘液痰。 咯血:以中央型多见,多为痰中带血或间断性血痰。 喘鸣、气急、胸闷、发热、厌食、乏力、体重下降等。 ②肿瘤局部扩展引起的症状体征 胸痛、呼吸困难、吞咽困难、声音嘶哑。 上腔静脉阻塞综合征:胸壁静脉曲张和上肢,颈面部水肿。 Horner综合征:肺上沟瘤(Pancoast's tumor),癌肿侵犯或压迫颈交感神经导致患侧眼睑下垂,瞳孔缩小,眼球内陷,同侧额部无汗。 ③肿瘤远处转移引起的症状和体征 脑,中枢神经系统转移,骨转移。 ④肺癌作用于其他系统引起的肺外表现--副肿瘤综合征。 Ⅰ.异位内分泌综合征:如抗利尿激素分泌异常综合征,异位ACTH综合征,神经肌肉综合征,高钙血症,类癌综合征。 Ⅱ.其他肺外表现:多发性周围神经炎,肌无力样综合征,肥大性肺性骨关节病。 3.实验室和辅助检查 ①胸部X线检查 1)中心型肺癌 直接X线征象:多为一侧肺门类圆形阴影,边缘毛糙,可有分叶或切迹等表现。与肺不张,阻塞性肺炎并存时,可呈现反“S”形征象,有诊断意义。 间接X线征象:由于肿块在气管内生长,可使支气管完全或部分阻塞,可形成局限性肺气肿,肺不张,阻塞性肺炎和继发性肺脓肿等征象。 2)周围型肺癌:多呈孤立的类球形病灶,大多数为单发。早期常呈局限性小斑片状阴影,也可呈结节状,网状阴影。肿块周边可有毛刺,切迹和分叶。如发生癌性空洞,多

一、TNM分期 TNM分期在临床上用的最多,也是国际通用的分期方法。T 代表原发肿瘤,数字后缀表示肿瘤体积和侵犯的部位;N 代表区域淋巴结,数字后缀表示侵犯淋巴结的水平;M 表示有无肿瘤的远处转移。 (一)关于 T 的具体分期 T表示的是原发肿瘤情况。Tx 表示原发肿瘤不能评估或痰、支气管灌洗液找到癌细胞,但影像学或气管镜没有可见的肿瘤,如隐原性肺癌就属于这一类型。 T0 表示没有原发肿瘤的证据;Tis 意思是原位癌没有突破基底层,是原位的早期癌症。 T1 表示原发肿瘤≦3cm,而且肿瘤周围被肺或者脏层的胸膜所完整包绕,支气管镜下肿瘤侵犯没有超出叶支气管也没有累及主支气管。 T1 又可分为 T1a 和 T1b。T1a 指的是肿瘤的最大径≦2cm,而 T1b 说明肿瘤最大径﹥ 2cm ,但≦ 3cm 。 T2 表示肿瘤大小或范围符合以下任何一项:( 1 )肿瘤最大径﹥ 3 cm ,但≦ 7cm;( 2 )累及主支气管,但距隆突≧ 2 cm (此时还有切除的机会);( 3 )累及脏层胸膜;( 4 )扩展到肺门的肺不张或阻塞性肺炎,但不累及全肺。如果满足四项中任何一项,在临床分期时就属于 T2 的范畴。 T2 又可分为 T 2a 和 T2b 。 T 2a 指的是肿瘤最大径≦ 5cm,且符合以下任何一点:(1)肿瘤最大径 > 3 cm ;(2)累及主支气管,但距隆突≧ 2 cm ;(3)累及脏层胸膜;(4)扩展到肺门的肺不张或阻塞性肺炎,但不累及全肺。 T2b 则指的是肿瘤最大径 > 5cm,且≦ 7cm。 T3 指的是任何大小的肿瘤已经直接侵犯了下述结构之一者:(1)侵犯胸壁(包括肺上沟瘤),膈肌,纵隔胸膜,心包;( 2 )肿瘤位于距隆突 2cm 以内的主支气管,但尚未累及隆突;(3)全肺的肺不张或阻塞性肺炎;( 4 )肿瘤最大径﹥ 7cm;(5)与原发灶同叶的单个或多个的卫星灶。 T4 指的是任何大小的肿瘤已经直接侵犯了下述结构之一者:(1)纵隔、心脏、大血管、气管、食管、喉返神经、椎体、隆突;(2)与原发灶不同叶单发或多发的病灶。 以上是关于 T 的分期。主要是根据原发肿瘤的大小,距离隆突的位置,是否导致的肺炎或肺不张,是否累及全肺,对侧是否有转移灶,以及直接侵犯的一些重要脏器或结构等来进行的分期。

纵隔型肺癌的影像学诊断和鉴别 苏建文,乔英,周海龙,李健丁 摘要】 】目的:研究纵隔型肺癌的影像学表现。方法:回顾性分析17例经手术病理证实【摘要 的纵隔型肺癌的X线和CT资料。结果:17例中手术证实中央型肺癌6例,周围型肺癌9例,隐匿型肺癌2例。病理类型鳞癌7例,腺癌4例,小细胞癌6例。17例均有呼吸道症状。单侧,外缘分叶、毛刺,与纵隔锐角相交,内缘脂肪线影,支气管以及肺内继发性改变,淋巴结肿大以中纵隔和肺门多见,是纵隔型肺癌多见的影像表现。结论:纵隔型肺癌有一定的特点,CT在鉴别中更有价值。 】纵隔型膈癌;体层摄影术;X线计算机 关键词】 【关键词 The Imaging Diagnonse and Differentiating of Mediastinal type pulmonary cancinoma Abstract:Objective To study the imaging appearances in pulmonary cancer of mediastinal type.Methods The X ray and CT data of 15 patients with pulm onary cancer of mediastinal type proved by surgical pathology were analyzed retrospectively.Results In 17 cases,there were 6 cases of central type lung cancer,9 cases of peripheral lung cancer,2 cases of hiding lung cancer.The pathology type were of squamous cell carcinoma(7 cases),adenocarcinoma (4 cases),small cell carcinoma(6 cases) in pulmonary carcinoma of mediastinal type.There were respiratory tract symptoms in all 17 patients.Lesions in mediastinal type lung cancer was often located one side,have sublobe and sentus at outer margin,was acute angle with mediastinum,have fat linear shadow at inner margin,have pathological changes in bronchus and lung,and lymphadenectasis was often located middle mediastinum and hilum of lung.Conclusion There were some characteristics in pulmonary cancer of mediastinal type,and CT was more value in differentiating with other disease at mediastinum. Key words:Pulmonary carcinoma;Mediastinum;X ray tomography 纵隔型肺癌是肺癌的一种特殊类型,影像上易误诊为纵隔肿瘤,但其正确诊断对合理治疗具有重要意义。本文收集17例纵隔型肺癌,均经手术和病理证实,回顾性分析其影像资料,以期提高认识和诊断水平。 1 资料和方法 1.1 一般资料本组2001年1月至2006年6月间病例17例中,男13例,女4例,年龄41岁~73岁,平均年龄57岁。患者均有咳嗽、咳痰,伴有胸痛3例,血痰者6例,上腔静脉压迫综合征1例,声嘶2例,锁骨上淋巴结肿大者3例,1例表现为肢端肥大症。 1.2 检查方法全部患者均行正侧位胸片及CT平扫检查。CT检查用GE Synegy plus 螺旋CT机,胸部常规螺旋扫描,层厚5 mm~10 mm,螺距1.0,部分病灶处行HRCT扫描,

国际肺癌研究协会纵膈淋巴结图谱 一、总论 1区:锁骨上淋巴结。 下颈部、锁骨上与胸骨颈静脉切迹淋巴结,自环状软骨下缘至锁骨、胸骨柄上缘。气管中线是1L与1R的分界线。 2-4区:上纵隔淋巴结。 2R:上气管旁 2R淋巴结向气管左外侧缘延伸。自胸骨柄上界至无名静脉尾缘与气管交汇处。2L:上气管旁 胸骨柄上缘至主动脉弓上缘。 2L淋巴结位于气管左外侧缘的左侧。 3A:血管前。 这些淋巴结不像2组中的淋巴结一样相邻气管,它们的前方是血管。

3P:椎前淋巴结。 椎前淋巴结不像2组中的淋巴结一样相邻气管,而是位于食道的后面,也即椎前。4R:下气管旁。 自无名静脉与气管交界区至奇静脉下界。4R淋巴结自气管的右侧至气管左侧缘。4L:下气管旁。 自主动脉弓上缘至左侧主肺动脉上缘。 5-6区:主动脉淋巴结。 5区:主动脉下淋巴结。 这些淋巴结位于主肺动脉窗肺动脉韧带外侧。 这些淋巴结不位于主动脉和肺动脉主干之间,而是位于这些血管旁。 6区:主动脉旁淋巴结。 他们是升主动脉或膈淋巴结(phrenic nodes),位于升主动脉和主动脉弓的前方和侧边。 7-9区:下纵隔淋巴结。 7区:隆突下淋巴结。 8区:食管旁淋巴结。 位于隆突以下。 9区:肺韧带淋巴结 位于肺韧带区。 10-14区:肺门、肺叶及(亚)段淋巴结。 属于N1淋巴结。 10区:肺门淋巴结, 包括临近主支气管与肺门血管淋巴结。在右侧自奇静脉下缘 至叶间区域,左侧自肺动脉上缘至叶间区域。 二、各论

1.锁骨上淋巴结:包括下颈部、锁骨上、胸锁颈静脉切迹区域。 上界:环状软骨下缘,下界:锁骨与胸骨柄上缘。 气管中线:1R与1L的分界线。 2R区. 右上气管旁淋巴结:2R淋巴结延伸至气管左侧旁。 上界:胸骨柄上缘,下界:无名静脉尾缘与气管交汇处。 2L区.左上气管旁。上界:胸骨柄上缘,下界:主动脉弓上缘。气管前第二区淋巴结之左侧,即是2R淋巴结。 也存在一个小的血管前淋巴结,即3A淋巴结

肺癌淋巴结分组 发表者:秦建军5789人已访问 肺癌新TNM分期系统解析 2012-08-27 15:44 来源:中国医学前沿杂志作者:支修益等 在2009年7月于美国旧金山举行的第13届世界肺癌大会上,国际肺癌研究协会(The InternationalAssociation For The Study Of Lung Cancer,IASLC)公布了新修订的肺癌TNM分期系统。该系统是IASLC在完成了全球范围内大量肺癌病例的数据回顾、验证及统计学分析后,向国际抗癌联盟(International Union Against Cancer,UICC)和美国癌症联合委员会(American Joint Committeeon Cancer,AJCC)提出修改建议并被采纳的。 自1968年UICC颁布第一版肺癌TNM分期以来,肺癌TNM分期系统共进行了5次修订。目前临床上广泛应用的是C. F. Mountain制定的第6版肺癌TNM分期系统。由于UICC和AJCC第6版肺癌TNM分期系统所依据的病例资料均来自于北美,多数来源于M. D. Anderson癌症中心一家医疗中心(M. D. Anderson癌症中心4351例,美国国立癌症研究所肺癌研究组968例,共5319例),且多为外科治疗病例,时间跨度较长(1975~1988年),且未提供高等级的循证医学证据,因此不能全面反映全球肺癌的真实情况。 1998年,IASLC分期委员会在Peter Goldstraw领导下开始着手进行肺癌新分期系统的修订工作,在全世界范围内(北美、欧洲、亚洲、澳大利亚共19个国家)收集了1990~2000年间100 869例肺癌患者的资料,其中有明确病理类型、分期、治疗及随访资料完整的新发病例81 015例。其中非小细胞肺癌(non-small cell lung carcinoma,NSCLC)67 725例,小细胞肺癌(small cell lungcarcinoma,SCLC)13 290例。经过科学充分的统计分析后提出了新的肺癌分期系统。

394.肺癌 一、A1型题:每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。 1.对放疗最敏感的肺癌是 A.鳞癌 B.腺癌 C.小细胞癌 D.大细胞癌 E.细支气管肺泡癌 正确答案:C 2.诊断肺癌常用最主要手段,是 A.痰细胞学检查 B.支气管检查 C.胸部X线检查 D.胸水检查 E.胸壁穿刺活检 正确答案:C 3.肺癌较常见的类型,是 A.腺癌 B.未分化癌 C.肺泡细胞癌 D.鳞状细胞癌 E.小细胞肺癌

正确答案:D 4.较早出现淋巴和血行转移的肺癌是 A.鳞癌 B.腺癌 C.小细胞癌 D.大细胞癌 E.Pancoast's瘤 正确答案:C 5.肺癌的转移方式中,下列何者正确 A.鳞癌发生血行转移出现早 B.肺泡细胞癌,早期血行淋巴转移 C.腺癌早期发生淋巴转移,血行转移较晚D.未分化癌早期出现血行,淋巴转移 E.淋巴转移只发生肺癌同侧 正确答案:D 6.放射疗法禁忌,下列哪项错误 A.呈现恶病质者 B.有广泛转移 C.高度肺气肿 D.癌性空洞,肿瘤过大 E.肺门转移切除未彻底 正确答案:E 7.以下哪项为肺癌与肺结核球的鉴别诊断要点

A.肺结核球多见于青年女性 B.肺结核球常位于上叶 C.肺癌多见于中老年 D.肺结核球X线见肿块影密度不均匀有钙化点,周围常有散在性结构病灶E.肺癌常表现刺激性咳嗽 正确答案:D 8.小细胞肺癌的特点是 A.女性常见 B.发病率最高 C.周围型多见 D.恶性程度最高 E.对放疗和化疗不敏感 正确答案:D 9.下列哪项不属于肺癌的非转移全身症状 A.杵状指(趾) B.重症肌无力 C.Homer's综合征 D.Cushing's综合征 E.男性乳腺增生 正确答案:C 10.早期中心型肺癌诊断阳性率较高的方法是 A.胸片 B.普通断层片

肺癌淋巴结图谱 2009年,International Association for the Study of Lung Cancer(IASLC)国际肺癌研究协会提出新的肺癌淋巴结分布图,目的是折中NSRUKE与美国胸科学会在淋巴结分区上的差异,并且改良了每一区淋巴结的解剖界限的定义。本章节,为了更好理解国际肺癌研究协 会淋巴结分布图,我们提供注释与CT图像。 1区:锁骨上淋巴结。下颈部、锁骨上与胸骨颈静脉切迹淋巴结,自环状软骨下缘至锁骨、胸骨柄上缘。气管中线是1L与1R的分界线。 2-4区:上纵隔淋巴结。 2R.上气管旁2R淋巴结向气管左外侧缘延伸。自胸骨柄上界至无名静脉足侧与气管交汇处。2L.上气管旁,胸骨柄上缘至主动脉弓上缘。2L淋巴结位于气管左侧缘的左侧。 3A.血管前,这些淋巴结同2区淋巴结一样不靠近气管,位于血管前方。 3P.椎前淋巴结,位于食管之后椎体之前。 4R.下气管旁,自无名静脉与气管交界区至奇静脉下界。4R淋巴结自右侧至气管左侧缘。 4L.下气管旁,自主动脉弓上缘至左侧主肺动脉上缘。 5-6区:主动脉淋巴结。

5区:主动脉下淋巴结。这些淋巴结不是位于主动脉与肺动脉主干之间,而是位于主肺动脉窗肺动脉韧带外侧。 6区:主动脉旁淋巴结。位于升主动脉与主动脉弓前方与外侧。 7-9区:下纵隔淋巴结。 7区:隆突下淋巴结。 8区:隆突以下食管旁淋巴结。 9区:肺韧带淋巴结位于肺韧带区。 10-14区:肺门、肺叶及其主要分支淋巴结,属于N1淋巴结。 10区:肺门淋巴结,包括临近主支气管与肺门血管淋巴结。在右侧自奇静脉下缘至叶间区域,左侧自肺动脉上缘至叶间区域。 11区:叶支气管开口之间,11s位于右侧上叶和中间干支气管之间,11i位于右侧中叶和下叶支气管之间。 12区:紧邻叶支气管淋巴结。 13区:段支气管周围淋巴结。 14区:紧邻亚段支气管淋巴结

作者:沈志文,宫继权,徐律衡 【摘要】目的探讨肺门、纵隔淋巴结肿大性疾病的临床诊疗路径。方法统计分析1996~2007年8月,影像上具有这一特点的疾病16例,均经胸腔镜下活检确诊。结果诊断阳性率100%。术后无并发症发生。16例病理结果为结核8例,肺癌3例,肺外转移瘤2例,结节病2例,淋巴瘤1例。结论胸腔镜下活检术是诊断这类疾病科学准确的方法之一。【关键词】肺门、纵隔淋巴结肿大;胸腔镜;诊疗路径 临床实践中,经常遇到仅在影像上表现为单纯肺门、纵隔淋巴结肿大,肺内无原发灶,具有这一共同特征性病例。肿大淋巴结单发或多发,可融合或伴有钙化。虽然临床上各自伴随症状不同,但仍难以鉴别诊断,术前常常无法确诊,及时正确治疗。因此获得病理学依据很重要。笔者将16例患者资料总结分析如下。 1 资料与方法 1 1 一般资料本组患者16例,其中男11例,女5例。年龄34~72岁。 1 2 临床表现无明显症状体检发现7例;低热、咳嗽伴周身乏力3例;干咳活动后胸闷、气短2例;其他不同症状4例。全组病例均行胸部x线平片及胸部ct检查,其中增强ct 12例。胸部x线片示,肺门影增大或纵隔肿物,肺内均未发现软组织肿块影或其他病灶;ct 示纵隔内上腔静脉后单发淋巴结肿大2例,多组淋巴结肿大8例,伴肺门淋巴结肿大6例。淋巴结肿大融合6例,部分钙化2例,密度不均、不同程度坏死2例。术前可疑结核性淋巴结肿大8例,均未查到抗酸杆菌。行纤维支气管镜检查9例,见气管支气管外压性狭窄2例,伴隆突变钝1例。行支气管镜黏膜活检2例,病理结果均阴性。全组患者均于入院1周内,在胸腔镜下行肺门、纵隔肿大淋巴结活检术。均采取全麻方式,右侧胸腔入路13例,左侧3例,手术操作顺利。手术时间平均约38 min。同时伴行肺活检术11例,探查见肺内表面有粟粒状结节8例。术中冰冻,术后经免疫组化细胞学病理诊断,阳性率100%。围术期无并发症发生。全组患者术前误诊率56.2%(9/16),术后及时改正调整治疗方案或转入内科治疗。 1 3 病理结果 16例病例中,结核8例,肺癌3例,肺外转移瘤2例,结节病2例,淋巴瘤1例。 2 讨论 本组资料显示,此类疾病仍以常见病淋巴结结核发病率最高,占50%(8/16),其次是肺癌、结节病。8例淋巴结结核中,肺内未见结核病灶。结核菌试验呈阳性、弱阳性不等。均未查到抗酸杆菌。肺门淋巴结结核,多为单侧性或双侧不对称性肺门淋巴结肿大,以右侧肺门多见。肿大淋巴结有时可以相互融合,似是恶性肿瘤转移所致,但肿大淋巴结可有钙化[1]。本组钙化2例。 转移性肿瘤:由其他原发部位的原发肿瘤或肺内肿瘤经淋巴道转移所致,肺门和纵隔淋巴结受侵及[2]。原发肿瘤以胃、乳腺和肺为常见。有时肺内的未分化小细胞,原发灶很小,而肺门淋巴结肿大明显。但多为单侧性,而且病情发展快,患者全身情况差。本组报告中,肺癌转移3例,肺外转移性肿瘤2例。有2例为未分化小细胞肺癌,肺鳞癌1例。影像上仅表现为肺门、纵隔淋巴结肿大征象,肺内未见有明确的原发灶,无恶性胸腔积液。术前晨起查三日痰脱落细胞均是阴性。术后再次复查痰脱落细胞,发现鳞癌1例。其中1例术中探查见肺表面有小结节病灶,活检同淋巴结病理结果一致。虽然胸腔镜下活检确诊后,但大多数已失去手术机会,纵隔肺门淋巴结广泛转移,肿大的淋巴结有的和血管关系紧密,有的已转移至对侧(n3),此时已属肺癌晚期,手术无法根治;或患者高危,不能耐受开胸手术。诊断的同时又可明确肿瘤分期。本组另2例淋巴结活检为转移腺癌,1例后经胃镜复查发现原发灶,确诊证实为胃癌,另1例未发现原发灶。

Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine 2017 May26(15)? 1693 ?现代中西医结合杂志,物理诊断CT肺腺癌纵隔淋巴结转移的影像学特点及影响因素分析贾丽娜,汤哲锋,高海燕()河北省保定市第二中心医院,河北涿州〇72750[摘要]101目的观察肺腺癌患者纵隔淋巴结转移的CT影像学特点及相关影响因素。方法对例经病理确101诊的肺腺癌患者进行胸部CT平扫+增强检查,分析患者纵隔淋巴结的CT征象及影响因素。结果例患者中纵88(87. 1% 4(74.3% )、10(71. 9% 、7(37. 6% 5(29. 6% )、2隔淋巴结转移例),以组组)组)最为常见;其次是组组 (26.7% )、6(25. 7% 0、1 2、1 2 3、1 313. 9%,组);余下几组则较为少见。其中NN+ NN+ N+ NN+ N发生率分别为 28. 7% ,33.7% ,8.9% ;1、2、3、2 + 35%2、3跳跃0%9. 9%NNNNN发生率均低于其中NN性转移发生率分别为和,8. 。单因素分析结果显示吸烟、UICCT分期、原发灶位置、原发灶大小、UICCM分期、肺外转移与纵隔淋巴转移相关,其中吸烟、UICCM分期、原发灶大小、肺外转移、UICCT分期是影响纵隔淋巴转移的独立危险因素。结论肺腺癌纵隔淋跳跃性巴结转移的规律

是由肺内向肺外、多站、循站转移,而转移相对少见。吸烟、原发灶大小、肺外转移、UICCM分期、UICCT分期均是影响肺腺癌纵隔淋巴结转移的危险因素,临床应根据患者具体情况制定预防措施。[关键词]肺腺癌;淋巴结转移;胸部CT :10. 3969/. . 1008 -8849.2017. 15.035 doijissn[文章编号]1008 -8849(2017) 15 - 1693 -03图分类号]814.42 [文献标识码[中R]B 采用高压注射器以3 的速度注人80 ~ 100 非离子型 mL/smL肺癌是当今世界上病死率排名第一的恶性肿瘤,其主要对比剂,注射后20 ~ 25 为动脉期、60 ~ 70 为静脉期,将层 ss 转移途径是淋巴结,目前临床多采用病理检测和影像学方法对纵隔淋巴结进行诊断作为临床常用影像学检测方法,厚与间距均设置为5 ,必要时对病灶部位行2. 5 重建。。CTmmmm1.3纵隔淋巴结分区及阳性判定标准依据国际肺癌研究在评估纵隔淋巴结转移方面具有重要作用。近年肺腺癌发病协会制定的胸内淋巴结分组标准对纵隔淋巴结分区进行判率呈上升趋势,且发生纵隔淋巴结转移概率高于鳞癌[1]。肺腺癌的突变率高,其能有效预测患者使用小分子络氨定。测量淋巴结直径,以最短直径为基线,如短径超过10

肺癌淋巴结分组 发表者:秦建军5789人已访问 肺癌新TNM分期系统解析 2012-08-2715:44 来源:中国医学前沿杂志作者:支修益等 在2009年7月于美国旧金山举行得第13届世界肺癌大会上,国际肺癌研究协会(TheI nternationalAssociationFor The StudyOf Lung Cancer,IASLC)公布了新修订得肺癌TNM分期系统。该系统就是IASLC在完成了全球范围内大量肺癌病例得数据回顾、验证及统计学分析后,向国际抗癌联盟(International UnionAgainst Cancer,UICC)与美国癌症联合委员会(American Joint mitteeonCancer,AJCC)提出修改建议并被采纳得。 自1968年UICC颁布第一版肺癌TNM分期以来,肺癌TNM分期系统共进行了5次修订。目前临床上广泛应用得就是C、F、Mountain制定得第6版肺癌TNM分期系统。由于UICC与AJCC第6版肺癌TNM分期系统所依据得病例资料均来自于北美,多数来源于M、D、Anderson癌症中心一家医疗中心(M、D、Anderson癌症中心4351例,美国国立癌症研究所肺癌研究组968例,共5319例),且多为外科治疗病例,时间跨度较长(1975~1988年),且未提供高等级得循证医学证据,因此不能全面反映全球肺癌得真实情况。 1998年,IASLC分期委员会在Peter Goldstraw领导下开始着手进行肺癌新分期系统得修订工作,在全世界范围内(北美、欧洲、亚洲、澳大利亚共19个国家)收集了1990~2000年间100 869例肺癌患者得资料,其中有明确病理类型、分期、治疗及随访资料完整得新发病例81015例。其中非小细胞肺癌(non-small celllung carcinoma,NSC

肺癌纵隔淋巴结转移研究进展 【摘要】肺癌是全世界最常见的恶性肿瘤之一。已经证实,肺癌患者的淋巴结转移情况,尤其是纵隔淋巴结是否受累在很大程度上影响患者的治疗方案和预后。研究发现,(1)肺癌纵隔淋巴结经典转移途径是从肺门淋巴结(N1)转移至同侧纵隔淋巴结(N2),而后至对侧纵隔淋巴结及胸腔外淋巴结(N3)。但同时又存在纵隔淋巴结跳跃转移途径,即某些肺癌患者纵隔淋巴结有转移,而肺门淋巴结阴性。此类患者的手术预后好于N1、N2淋巴结均为阳性的肺癌患者。(2)对于单个淋巴结而言,发现其转移是一个动态过程:从微小转移逐步进展为整体转移,而后为被膜外侵犯。多数文献报道纵隔淋巴结被膜外侵犯时患者预后不佳,但亦有不支持的文献报告。(3)关于纵隔淋巴结肉眼外观与镜下转移的关系,相关报道较少,但总体观点是肉眼外观对镜下是否转移的预测价值较低。 【关键词】肺癌纵隔淋巴结淋巴结跳跃性转移淋巴结微小转移淋巴结被膜外侵犯 肺癌是全世界最常见的恶性肿瘤之一,并已经成为目前人类癌症死因的主要原因。在全球范围内,北美和欧洲的发病率最高,我国的发病率处于中等水平【1】。随着我国总人口数量的增加,老龄化问题的加剧,肺癌已经成为我国近年来发病死亡最常见,发病增幅最大的恶性肿瘤之一。所以,对于肺癌的预防和控制有其重大的意义。近年来,针对肺癌治疗手段不断出现。肺癌的个体化,综合化治疗已经被人们广泛认可和接受。但是肺癌患者的整体预后并没有明显的提高。在美国,肺癌的5年生存率大约波动在15%【1】。相比之下,我国的生存率则更低。在包括手术、化疗、放疗以及生物治疗在内现有肺癌治疗手段中,手术的治疗效果以及患者的获益最为可靠。国外资料表明:上世纪60年代,肺癌手术后患者5年生存率仅为23%,而到了上世纪90年代,I、II期NSCLC患者手术治疗后5年生存率分别为64.6%和41.2%,并明显高于其他治疗方法【2】。因此,对于能接受手术治疗的患者,首选以手术为主的综合治疗。Pearson【3】对比了上世纪中叶与后叶行手术治疗的两组肺癌患者,发现后者生存率提高与手术技术更新的关系不大,而主要获益于更准确的肺癌分期,进而选择最合适的病人进行手术,使手术风险降到最低,使得手术收益达到最大。如今,TNM分期已经成为肺癌患者治疗手段、预后分析的重要参考依据【4】。Weder【4】同时指出,在TNM分期中,最能影响TNM分期准确性的,便是淋巴结转移状态--N分期,而其中纵隔淋巴结(N2)是否受累极大的影响着患者治疗方案以及预后情况。所以,肺癌患者N2淋巴结是否受累是临床医师重点关注的问题之一。 1 肺癌TNM分期及胸廓内肺脏淋巴结分布 Naruke等人【5】在1978年,根据已掌握的肺脏淋巴引流的途径,绘制了胸廓内肺脏淋巴结分布图,并第一次运用了解剖学的标志来标记这些淋巴结的具体位置【6】。此后,这张淋巴结分布图不断被修改完善。直到1997年,Mountain CF【7】绘制了最新的肺脏肺内及纵隔淋巴结分布图(图1)。同年,国际抗癌联盟根据肿瘤的大小(T),淋巴结转移情况(N),和有无远处转移(M),制定了新版的肺癌TNM分期(图2)。这张胸廓内肺脏淋巴结分布图为肺癌淋巴结分布制定了统一的定位标准,使准确的肺癌TNM分期成为了可能,为肺癌患者的规范化治疗创造了必要条件。 2 肺癌的纵隔淋巴结转移 2.1 肺癌淋巴结的经典转移途径

《中国癌症杂志》2012年第22卷第5期 CHINA ONCOLOGY 2012 Vol.22 No.5385 CHINA ONCOLOGY 非小细胞肺癌淋巴结转移规律分析 田界勇 魏大中 马冬春 徐美青 康宁宁 安徽医科大学附属省立医院胸外科,安徽 合肥 230001 [摘要] 背景与目的:淋巴结转移是肺癌最常见的转移途径,影响分期和预后,胸内淋巴结(包括肺门和纵隔)转移是影响肺癌预后的重要因素之一。本研究旨在对非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)术后淋巴结转移特点进行分析,为手术选择淋巴结清扫范围提供参考依据。方法:205例NSCLC手术病例,比较胸内各组淋巴结转移情况,从肿瘤原发部位和肿瘤组织类型两方面比较各分组之间淋巴结转移率及跳跃性转移率的差异。结果:205例NSCLC术中共清扫胸内淋巴结977组共3 577枚,平均每例17.4枚。其中220组共508个淋巴结存在转移,有胸内淋巴结转移病例98例,转移率为47.8%。发生跳跃性转移35例,转移率为 17.1%。第4、5、7、10、11组淋巴结转移频度较高。肺上叶癌比肺下(中)叶癌更容易发生跳跃性转移。腺癌的 淋巴结转移率明显高于鳞癌。结论:NSCLC的淋巴结转移多数是按肺内淋巴结到肺门淋巴结再到纵隔淋巴结的顺序进行逐级转移,纵隔淋巴结的跳跃性转移比较常见。NSCLC的淋巴结转移特点与肿瘤的原发部位、肿瘤组织类型有密切关系。手术应根据淋巴结转移规律对胸内淋巴结进行系统性清扫,特别注意转移频率较高的第 4、5、7、10、11组淋巴结。 [关键词] 非小细胞肺癌;淋巴结;转移 DOI:10.3969/j.issn.1007-3969.2012.05.013 中图分类号:R734.2 文献标志码:A 文章编号:1007-3639(2012)05-0385-04 Analysis in lymph node metastasis of non-small cell lung cancer TIAN Jie-yong, WEI Da-zhong, MA Dong-chun, XU Mei-qing, KANG Ning-ning(Department of Thoracic Surgery, Provincial Hospital of Anhui Medical University, Hefei Anhui 230001, China) Correspondence to:WEI Da-zhong E-mail:ahslyywdz@https://www.doczj.com/doc/423932777.html, [Abstract] Background and purpose:Lung cancer lymph node metastasis is the most common metastatic pathways that affect staging and prognosis. Intrathoracic lymph node metastasis including hilus and mediastinum is one of important prognosis factors of lung cancer. The aim of this study was to analyze the characteristics of lymph node metastasis in non-small cell lung cancer (NSCLC) and to provide evidence for determining the range of lymph node dissection.Methods:Two hundred and ? ve NSCLC patients underwent surgery were enrolled. Intrathoracic lymph nodes were compared in each group the frequency. Besides from the primary tumor site and pathological type point of view, lymph node metastasis rates and skip metastasis rates differences were compared. Results:Two hundred and ? ve NSCLC patients with intrathoracic lymph node dissection in 977 lymph node groups, a total number of 3 577 lymph nodes, with an average of 17.4. Metastasis occurred in 220 groups, 508 lymph nodes, and were all con? rmed by pathological methods. Intrathoracic lymph node metastasis occurred in 98 patients, the transfer rate was 47.8%. Skip metastasis occurred in 35 cases, the transfer rate was 17.1%. The 4, 5, 7, 10, 11 groups had a higher frequency of lymph node metastasis. Compared with the next (middle) lobe , skip metastases occurred more likely in upper lobe lung cancer. In adenocarcinoma, lymph node metastasis was signi? cantly higher than squamous cell carcinoma. Conclusion:The major mediastinal transfer of NSCLC is metastasizing between pulmonary lymph nodes and then to mediastinal lymph nodes in sequential order, which was usually occured to mediastinal lymph node directly. The transfer is closely related to the primary tumor site and type. The lymph node dissection should be based on the rule of intrathoracic lymph node metastasis. Doctors should pay more attention to the 4, 5, 7, 10, 11 group lymph nodes which are transferred frequently. [Key words] Non-small cell lung cancer; Lymph node; Metastasis 通信作者:魏大中 E-mail:ahslyywdz@https://www.doczj.com/doc/423932777.html,

纵隔型肺癌的影像学诊断和鉴别 2.1.2 CT表现平扫17例为纵隔旁大小不等、形态不规则软组织肿块影,与纵隔间无肺组织,其中7例可见与纵隔间有脂肪影存在,10例无脂肪且横跨纵隔内外;肺窗边缘光 滑4例,毛刺6例,毛糙5例,分叶2例。3例可见支气狭窄或截断并伴体积明显减小的上叶肺组织,15例可见伴发淋巴结肿大,多位于中纵隔、肺门和右气管旁,9例融合成团块状。 肿块包绕肺动脉4例,包绕上腔静脉1例。增强后软组织肿块不同程度强化,肿大淋巴结多 边缘强化。1例见右肩胛骨溶骨性转移。 2.2手术和病理位于纵隔旁右上肺 7例,左上肺4例,4例位于右肺门,2例位于左肺门。手术证实中央型肺癌 6例,周围型肺癌9例,隐匿性肺癌2例。病理类型:鳞癌 7例,腺癌4例,小细胞癌6例。 3讨论 3.1形成机制纵隔型肺癌是肺癌的一种特殊类型,最初在X线上,原发性肺癌形成的 肿物位于纵隔旁,与纵隔无界线,极似纵隔肿瘤而得名。综合文献】1?3],其形成机制有 以下几点:中央型肺癌合并肺不张,紧贴纵隔,并完全包裹肺门肿块和肿大的淋巴结;纵隔胸膜下的肺癌同时向肺内和纵隔发展;从大支气管发生的中央型肺癌向纵隔发展,或尚在纵隔内走行的大的支气管发生的肺癌;原发性肺癌恶性程度高,较早有纵隔淋巴结转移、融合, 使纵隔增宽,而病灶观察不到。本组资料与手术病理结果相对照,均符合以上机制解释。根 据以上机制,其影像学分为中央型、周围型和隐匿型。多数文献认为纵隔型肺癌以小细胞癌多见,少数显示鳞癌为主,本组资料鳞癌和小细胞癌例数相差不大。 3.2临床表现有人认为早期呼吸道症状对诊断纵隔型肺癌有着重要意义] 4],对早 期临床症状重视不够是一个重要的误诊因素。纵隔型肺癌与普通肺癌一样,好发于40岁以上 的男性,早期通常会出现不同程度刺激性干咳以及其他呼吸道症状。当纵隔淋巴结肿大时,出现一些压迫邻近器官的症状,少数出现异位内分泌症状,而纵隔肿瘤早期多无呼吸道症状异位内分泌症状更为少见。本组资料均有呼吸道症状,尤以早期刺激性干咳最为多见。 3.3影像学表现纵隔型肺癌X线平片主要表现为纵隔旁肿块,肿块边缘不规则、毛刺状或光滑。其他可见阻塞性肺不张、膈肌麻痹升高等间接征象。由于癌肿压迫侵犯肺供血减少,致局部肺纹理稀疏,而纵隔肿瘤一般无此表现。侧位位于中、前纵隔多见,常见主动脉窗消失。中央型纵隔型肺癌致纵隔增宽,同样也有中央型肺癌的一般 X线表现。胸膜下周围 型纵隔型肺癌所引起的纵隔增宽,与邻近纵隔缘常成锐角,钝角时X线定位较为困难。隐 匿型肺癌仅表现为纵隔增宽而看不到原发灶,诊断更为困难。本组资料与上述表现相符, 2 例隐匿型肺癌术前全部误诊为纵隔肿瘤。CT检查较X线具有明显优势,可清楚显示肿块的 特征,内缘与纵隔无界线或间隔以纵隔脂肪影,外缘表现多变;多与纵隔呈锐角相交,基底部往往小于肿块的最大径线;可见受累支气管改变及管腔内外的软组织块影;肿瘤侵及邻近 结构情况、转移征象常显示清楚,增强后肿块强化一般强化无特征性改变,有时可显示一支

临床表现 肺癌的临床表现比较复杂,症状和体征的有无、轻重以及出现的早晚,取决于肿瘤发生部位、病理类型、有无转移及有无并发症,以及患者的反应程度和耐受性的差异。肺癌早期症状常较轻微,甚至可无任何不适。中央型肺癌症状出现早且重,周围型肺癌症状出现晚且较轻,甚至无症状,常在体检时被发现。肺癌的症状大致分为:局部症状、全身症状、肺外症状、浸润和转移症状。 (一)局部症状 局部症状是指由肿瘤本身在局部生长时刺激、阻塞、浸润和压迫组织所引起的症状。 1.咳嗽 咳嗽是最常见的症状,以咳嗽为首发症状者占35%-75%。肺癌所致的咳嗽可能与支气管黏液分泌的改变、阻塞性肺炎、胸膜侵犯、肺不张及其他胸内合并症有关。肿瘤生长于管径较大、对外来刺激落敏感的段以上支气管黏膜时,可产生类似异物样刺激引起的咳嗽,典型的表现为阵发性刺激性干咳,一般止咳药常不易控制。肿瘤生长在段以下较细小支气管黏膜时,咳嗽多不明显,甚至无咳嗽。对于吸烟或患慢支气管炎的病人,如咳嗽程度加重,次数变频,咳嗽性质改变如呈高音调金属音时,尤其在老年人,要高度警惕肺癌的可能性。 2.痰中带血或咯血 痰中带血或咯血亦是肺癌的常见症状,以此为首发症状者约占30%。由于肿瘤组织血供丰富,质地脆,剧咳时血管破裂而致出血,咳血亦可能由肿瘤局部坏死或血管炎引起。肺癌咳血的特征为间断性或持续性、反复少量的痰中带血丝,或少量咯血,偶因较大血管破裂、大的空洞形成或肿瘤破溃入支气管与肺血管而导致难以控制的大咯血。 3.胸痛 以胸痛为首发症状者约占25%。常表现为胸部不规则的隐痛或钝痛。大多数情况下,周围型肺癌侵犯壁层胸膜或胸壁,可引起尖锐而断续的胸膜性疼痛,若继续发展,则演变为恒定的钻痛。难以定位的轻度的胸部不适有时与中央型肺癌侵犯纵隔或累及血管、支气管周围神经有关,而恶性胸腔积液患者有25%诉胸部钝痛。持续尖锐剧烈、不易为药物所控制的胸痛,则常提示已有广泛的胸膜或胸壁侵犯。肩部或胸背部持续性疼痛提示肺叶内侧近纵隔部位有肿瘤外侵可能。 4.胸闷、气急

肺癌的最新分期(第7版)淋巴结分组 锁骨上区域 1 下颈部、锁骨上和胸骨颈静脉切迹淋巴结 纵隔淋巴结 上区 2R 上气管旁(右) 2L 上气管旁(左) 3a 血管前 3p 气管后 4R 下气管旁(右) 4L 下气管旁(左) 主动脉淋巴结 AP区 5 主动脉下 6 主动脉旁(升主动脉或膈神经旁) 纵隔淋巴结下 隆突下区 7 隆突下 下区 8 食管周围(隆突下) 9 下肺韧带 N1淋巴结 肺门/叶间区

10 肺门 11 叶间 周围区 12 叶内 13 段内 14 亚段内 注意: 1、所有病人须标出术前的临床分期 cTNM 和术后的病理分期 pTNM。 2、送标本前,把10、11组淋巴结从标本上取下单独送(如可能,包括12组)。 3、左侧清扫: 5、6、7、8、9、10、11、“12、3a、4L”组 右侧清扫: 2、4R、7、8、9、10、11、“12、3a、3p”组

肺癌的最新分期(第7版) T1:肿瘤最大径≤3厘米,被肺或脏层胸膜包绕,未侵及叶支气管近端。 T1a:肿瘤最大径≤2厘米 T1b:肿瘤最大径>2厘米但≤3厘米 T2:肿瘤最大径>3厘米但≤7厘米,或具有以下任一特征:侵犯主支气管,距离隆突≥2厘米、侵犯脏层胸膜,肺不张或阻塞性肺炎波及至肺门区域,但未累及一侧全肺T2a:肿瘤最大径>3厘米但≤5厘米 T2b:肿瘤最大径>5厘米但≤7厘米 T3:肿瘤最大径>7厘米 或直接侵及胸壁(含肺上沟瘤)、膈肌、膈神经、纵隔胸膜、壁层心包或肿瘤位于主支气管内距隆突<2厘米,但未侵及隆突或相关肺不张或阻塞性肺炎波及至一侧全肺或分开的肿瘤病灶位于同一肺叶 T4:任何大小的肿瘤侵犯下列结构: 纵隔、心脏、大血管、气管、喉返神经、食管、椎体、隆突或分开的肿瘤病灶位于原发肿瘤同侧的不同肺叶 N0:无区域淋巴结转移 N1:同侧支气管周围和/或肺门及肺内淋巴结转移,包括直接侵犯 N2:同侧纵隔和/或隆突下淋巴结转移 N3:对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌或锁骨上淋巴结转移 M0:无远处转移 M1:远处转移 M1a:分开的肿瘤病灶位于对侧肺叶内伴有胸膜结节或出现恶性胸膜或心包积液 M1b:远处转移