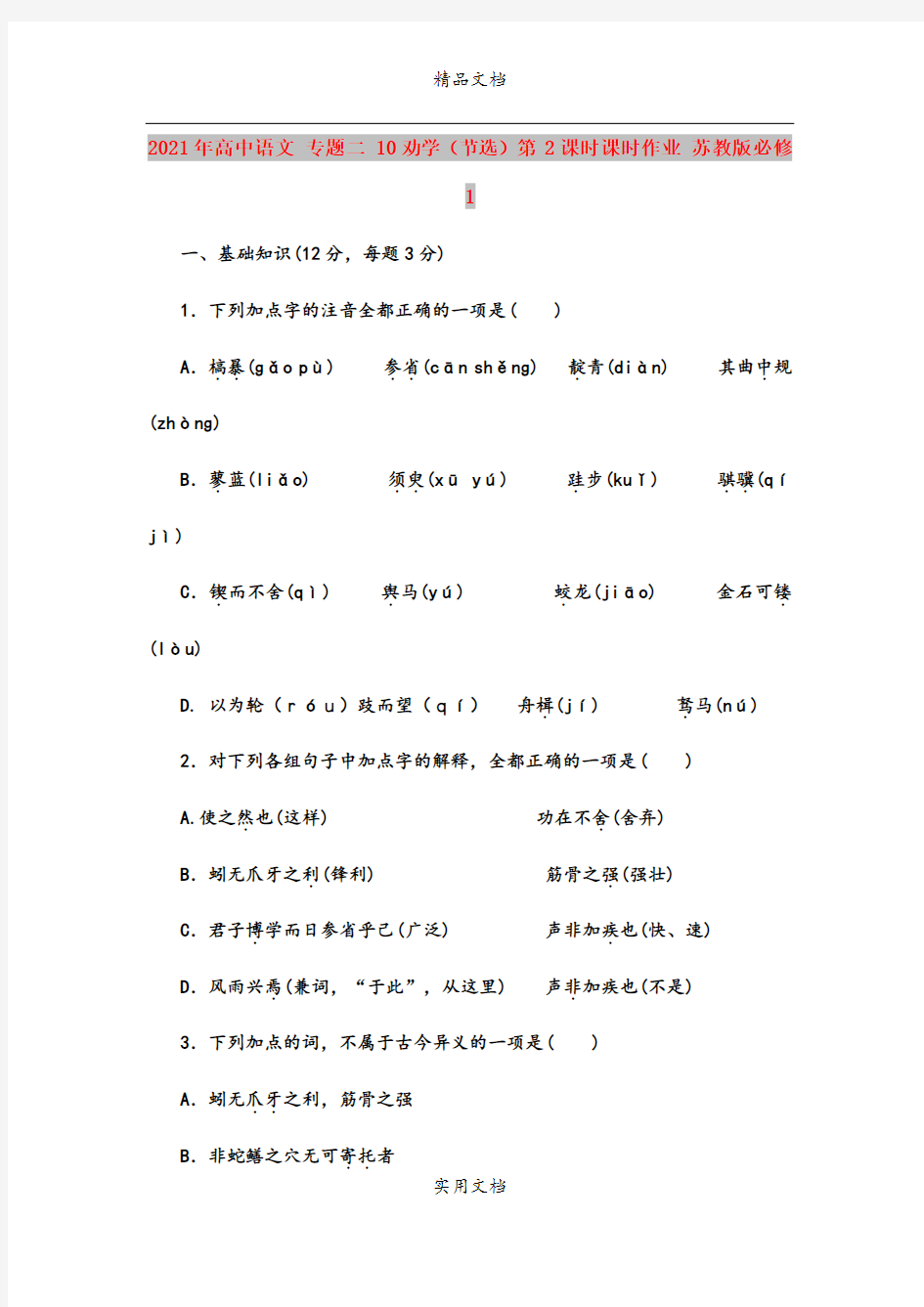

2021年高中语文专题二 10劝学(节选)第2课时课时作业苏教版必修

1

一、基础知识(12分,每题3分)

1.下列加点字的注音全都正确的一项是( )

A.槁暴

..(cān shěnɡ)靛.青(diàn) 其曲中.规..(ɡǎo pù) 参省

(zhònɡ)

B.蓼.蓝(liǎo) 须臾

..(qí

..(xū yú)跬.步(kuǐ) 骐骥

jì)

C.锲.而不舍(qì) 舆.马(yú)蛟.龙(jiāo) 金石可镂.(lòu)

D. 以为轮(róu)跂而望(qí)舟楫.(jí) 驽.马(nú)

2.对下列各组句子中加点字的解释,全都正确的一项是( )

A.使之然.也(这样) 功在不舍.(舍弃)

B.蚓无爪牙之利.(锋利) 筋骨之强.(强壮)

C.君子博.学而日参省乎己(广泛) 声非加疾.也(快、速)

D.风雨兴焉.(兼词,“于此”,从这里) 声非.加疾也(不是)

3.下列加点的词,不属于古今异义的一项是( )

A.蚓无爪牙

..之利,筋骨之强

B.非蛇鳝之穴无可寄托

..者

C .蟹六跪.而二螯

D .不如须臾..之所学也

4.下列句子中加点词的用法与例句相同的一项是( )

例句:驴不胜怒,蹄.之

A .登高.而招

B .非能水.也,而绝江河

C .积善.成德

D .非利.足也

二、文本阅读(20分)

阅读《劝学(节选)》,回答5~9题。

5.对下列各句中加点词的解释,有误的一项是(3分)( )

A .学不可以已. 已:停止

B .假.舟楫者 假:凭借、利用

C .神明..自得 神明:精神、思想

D .用.心一也 用:使用

6.下列各句中加点虚词的意义和用法,全都相同的一项是(3分)(

)

A.??? ①青,取之于.蓝

②冰,水为之而寒于.水

B.??? ①以.为轮

②无以.至千里

C.??? ①臂非加长也,而见者.远②假舟楫者.

,非能水也,而绝江河 D.??? ①不如须臾之.所学也②蚓无爪牙之.利

7.试简析比喻在本文中的作用。(4分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______

8.文中写了哪些人?这样写的意图何在?(4分)

答:____________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______

9.把下列句子翻译成现代汉语。(6分)

①虽有槁暴,不复挺者,使之然也。(3分)

译文:___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______

②蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。(3分)

译文:__________________________________________________________________ _________________________________________________________________

三、类文阅读(18分)

阅读下面的文字,回答10~14题。

指喻

[明]方孝孺

浦阳郑君仲辨,其容阗然,其色渥然

..,其气充然,未尝有疾也。他日,左手之拇有疹焉,隆起如粟,君疑之,以示.人。人大笑,以为不足患。既三日,聚而如钱,忧之滋甚,又以示人。笑者如初。又三日,拇之大盈握,近拇之指皆为之痛,若剟①刺状,肢体心膂②无不病者。惧而谋诸医,医视之,惊曰:“此疾之奇者,虽病在指,其实一身病也,不速治,且能伤生。然始发之时,终日可愈;三日,越旬可愈;今疾且成,已非三月不能瘳。终日而愈,艾可治也;越旬而愈,药可治也;至于既成,甚将延乎肝膈,否亦将为一臂之忧。非有以御其内,其势不止;非有以治其外,疾未易为也。”君从其言,日服汤剂,而傅.以善药,果至二月而后瘳,三月而神色始复。

余因是思之:天下之事,常发于至微,而.终为大患;始以为不足治,而终至于不可为。当其易也,惜旦夕之功,忽之而不顾;及其既成也,积岁月,疲思虑,而仅克之,如此指者多矣。盖众人之.所可知者,众人之所能治也,其势虽危,而未足深畏。惟萌于不必忧之地,而寓于.不可见之初,众人笑而忽之者,此则君子之所深畏也。

昔之天下,有如君之盛壮无疾者乎?爱天下者,有如君之爱身者乎?而可以为天下患者,岂特.疮痏之于指乎?君未尝敢忽之,特以不早谋于医,而几至于甚病。况乎视之以至疏之势,重之以疲敝之余,吏之戕摩剥削以速其疾者亦甚矣;幸其未发,以为无虞而不知畏,此真可谓智也与哉?

余贱不敢谋国,而君虑周行果,非久于布衣者也。《传》不云乎:“三折肱而成良医。”君诚有位于时,则.宜以拇病为戒。

洪武辛酉九月二十六日述。 (选自《逊志斋集》)

注①剟(duō):砍,割。②膂:脊梁骨。

10.对下列句中加点的词语,解释不正确的一项是(3分)( )

A.其色渥然

..渥然:红润的样子

B.以示.人示:告诉

C.而傅.以善药傅:同“敷”

D.岂特.疮痏之于指乎特:只

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法不同的一组是(3分)( )

A.盖众人之.所可知者不如须臾之.所学也

B.而.终为大患声非加疾也,而.闻者彰

C.而寓于.不可见之初水为之而寒于.水

D.则.宜以拇病为戒则.知明而行无过矣

12.下列五个句子分别编为四组,作者认为最值得“谋国”者警惕的是(3分)( )

①众人之所可知者,众人之所能治也

②萌于不必忧之地,而寓于不可见之初,众人笑而忽之者

③特以不早谋于医,而几至于甚病

④视之以至疏之势,重之以疲敝之余,吏之戕摩剥削以速其疾者亦甚矣

⑤幸其未发,以为无虞而不知畏

A.①②③B.①②④

C.②④⑤D.③④⑤

13.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.本文层次清晰,构思谨严。文章前半部分叙事,后半部分阐发道理,叙事贵在简练而又生动,哲理则富有警策,有独到之见。同时两者紧密结合,相辅相成。

B.本文取譬设喻,借喻立论。文章从友人手指生疹一事,阐明“防微杜渐”的道理:天下之事,常发生在至微之处,因为忽略轻视,终成大患。

C.本文不以文采词藻炫耀,不发空泛的议论,而是从实际出发,同时又有因小见大的深度发掘。从小事发端,深意在于治国,文意深远。

D.本文含有针砭时弊的意味。国家处在“疲敝之余”,官吏又“戕摩剥削”,更加速了小患的发展,这样的问题只能是“幸其未发”。对于这一切,作者把

针对的矛头直指国家的最高统治者。

14.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)此疾之奇者,虽病在指,其实一身病也,不速治,且能伤生。(3分)

译文:___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______

(2)幸其未发,以为无虞而不知畏,此真可谓智也与哉?(3分)

译文:___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______

四、语言运用(10分)

15.仿照例句,再写三个句子。(句子的字数可以增减)(6分)

天真是一种无拘无束的娇憨,有如幼儿在母亲膝下随心所欲的嬉戏;

________________________________________________________________ ________

_________________________________________________________________

_______;

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______;

_________________________________________________________________ _______

_________________________________________________________________ _______。

16.仿照画线的句子,续写一个句子。要求所写句子的句式和修辞手法与画线句相同,语意连贯。(4分)

网络是一把双刃剑。_______________________________________________________

_________________________________________________________________ _______

同时,

___________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _______

答案解析

第2课时测试与反馈

1.B [A项“省”读xǐnɡ。C项“锲”读qiè。D项“跂”读qì。] 2.B [A项舍:停止。C项疾:这里引申为“洪亮”。D项非:没有。] 3.D [A项“爪牙”古义是兽类的爪子和牙齿,今义多指供驱使而帮助坏人作恶的人。B项“寄托”古义是寄居,今义是“托付”或把理想、感情、希望放在某人或某事物上。C项“跪”古义是脚,今义是跪下。]

4.B [A项“高”,形容词用作名词,“高处”。B项与例句相同,都是名词用作动词。C项形容词用作名词,“善行”。D项形容词的使动用法,“使……

快”。]

5.D [用:因为。]

6.C [A项①介词,“从”/②介词,“比”。B项①介词,“把”/介词,“用”。C项①②,代词,“……的人”。D项①结构助词,用在定语和中心语之间,不译/②结构助词,定语后置的标志。]

7.①文中的比喻起到了充实文章内容,并给文章增彩的作用。②本文的中心论点是“学不可以已”,作者从学习的意义、学习的作用、学习的方法和态度三个方面进行论证,而对每个方面都用日常生活中常见的事情或现象为喻体。这样就化深奥为浅显,化抽象为具体,便于人们理解、接受。

8.①文中写的人有“君子”和“吾”。君子“博学而日参省乎己”、“善假于物”;吾“尝终日而思”、“跂而望”,知道不如“须臾之所学”、“登高之博见”,知道“登高而招”、“顺风而呼”、“假舆马”、“假舟楫”的效果,但“吾”比“君子”的境界要低一层。②荀子认为,人的本性是恶的,只有用教育来陶冶,用礼法来约束,才能抑“恶”扬“善”,所以文中向我们展示了两种不同境界的人,突出了学习的重要性。

9.①即使又晒干了,也不会再挺直,这是因为人工使它弯曲成这样的。

②螃蟹有六条腿,两只蟹钳,如果没有蛇和鳝鱼的洞穴就无处容身,这是因为心思浮躁。

10.B [示:给……看。]

11.C [A项结构助词,用在定语和中心语之间。B项连词,表转折,“却”。C项介词,“在”/介词,“比”。D项连词,“那么,就”。]

12.C [①所述情形原文说“未足深畏”。③所述是郑君个人的情况。] 13.D [文章是给筹谋治国大计的人的提醒与警戒,但“把针对的矛头直指国家的最高统治者”属无中生有。]

14.(1)这是种奇特的病,虽然病在指头上,它的实际情况是全身的病痛,不赶快治疗,将会丧命。

(2)侥幸于问题没有发生,就认为没有忧患不知畏惧,这真能说是聪明吗?

参考译文

浦阳的郑仲辨先生,身体强壮,面色红润,精力充沛,从来不曾生过病。一天,他的左手拇指上长了一个疹子,鼓起来像粟米一样大,郑先生对它有些疑惧,把疹子给别人看。看的人哈哈大笑,认为不值得担忧。过了三天,疹子肿得像铜钱般大,他更为担忧,又给别人看。看的人仍像先前一样笑他。又过了三天,拇指肿得满满一把才握得住,靠近拇指的食指都被它牵扯得疼痛起来,好像刀割针刺一般,四肢、心脏及脊梁骨没有不痛的。郑先生担惊受怕,就去请教医生,医生看了,吃惊地说:“这是种奇特的病,虽然病在指头上,它的实际情况是全身的病痛,不赶快治疗,将会丧命。可是刚开始发病的时候,一天就可治好;发病三天后,要十多天才能治好;现在这病将近形成了,没有三个月是不能治好的。一天治得好的时候治疗,用点燃的艾草熏熏就可以了;要

十多天才治得好的时候治疗,用药物仍可治好;到它已经形成了,严重时会蔓延到肝膈,轻的话也将使这只手臂残废。不设法从内部治疗,病势不会停止发展;不设法从外部治疗,疾病就不容易治好。”郑先生听从他的话,每天内服汤药,又外敷良药,果然到两个月后才好,三个月后精神脸色才复原。

我因此想到:天下的事情,通常发生在极细微之处,却最后酿成巨大的灾难;最初认为不值得处理,可最后会发展到无法处理的地步。当它容易处理时,人们往往吝惜些微的精力,轻视它而不去管它;等到祸患形成了,花费时间,耗尽精力,才仅仅把这祸患克服,天下的事,像这拇指的,真是太多了。一般人能知道的事,一般人自然能处理,在情势上看来虽然危急,却不值得过于惧怕。只有萌发在一般人不去担忧的地方,又隐藏在看不到的苗头之中,一般人以开玩笑的态度轻视它,这才是君子们所深深惧怕的。

从前的天下,有像郑先生那样强壮无病痛的吗?爱天下的人,有像郑先生那样爱惜自己身体的吗?但足以成为天下祸患的,哪里只是像长在郑先生手上的疮疹呢?郑先生对拇指上的疮疹不曾轻视它,只是因为没有及时看医生,几乎酿成大病。再说,本来人们总是以非常疏忽的态度来对待祸患,再加上民生凋敝之后,官吏们仍在残害剥削百姓而加速了祸患的到来,这样情况是很严重的;侥幸于问题没有发生,就认为没有忧患不知畏惧,这真能说是聪明吗?

我才能低下,不敢筹谋治国大计,而郑先生思虑周密,行事果决,不会是久居平民的人。《左传》不是这样说吗:“多次折断手臂就会成为治疗折臂的良

医。”郑先生以后如果做官的话,就应该以大拇指长疹子的事作为“谋国”的借鉴。

洪武辛酉九月二十六日写。

15.天真是一种毫不做作的神韵,有如袅袅炊烟穿过夕阳的余晖,交织成摇曳多姿的辉煌天真是一种自然吐露的芳艳,有如花苞在潇洒的春雨中懒懒地开翕天真是一种神游八极的宁谧,有如农夫在田间垅头,悄然闯入一个有关收获的梦

16.它既是一把裹挟风沙的尖刀,会刮蚀我们美丽的心田;又是一道污浊的水流,会浸垮我们思想的堤岸。 A 32854 8056 聖r29451 730B 猋 { d26688 6840 桀 U40167 9CE7 鳧

——《劝学》教案方案 一、教案目标 1.通过课前学习,了解《荀子》及相关知识,掌握重要的文言实词、虚词 及句式。 2.通过课堂诵读,积累名句,背诵课文。 3.通过品味探究,理解文中比喻句蕴含的道理,形成良好的学习观。 二、教案重难点 1、重点:背诵课文,积累名句。 2、难点:理解文中比喻的含义及其阐述的道理。 三、教案创意 文言文教案须注重积累和诵读。本课文言知识的梳理,主要是以预习导学案的形式,让学生课前通过小组合作的方式自主完成的。课堂上则通过多种形式的诵读,力求使学生形成文言语感,最终达到熟读成诵。在诵读中,提纲挈领,理清文章脉络;品味探究,感受比喻之妙,进而领会荀子散文善用比喻、说理透辟的特点。 四、教案过程 (一)文化导入 (教师在黑板上写一篆体“儒”字。) 这是一个什么字?(生答。) 由这个“儒”字你们会想到哪些词汇?(儒雅、大儒、儒商、儒学等) 说到“儒”字,总让我们联想起饱读诗书、温文尔雅、羽扇纶巾等一些美好的形象。而儒家,作为中国古代最具影响力的思想流派,自东汉董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”以来,一直在中国文坛、仕坛独领风骚。这是为什么呢?我们不妨从“儒”字本身去寻找答案。我们看,把“儒”字拆开是“人”字和“需”字,我理解为:人之所需是为“儒”。那么,儒家思想里面到底有哪些为人处世、安身立命所必需的东西呢?《论语》里面有这么10个字:仁、义、礼、智、信、温、良、恭、俭、让。相信时至今日,这些仍然是我们塑造美好人格所必备的元素。诵读儒家经典,铸就道德人生。今天,就让我们走近先秦最后一位儒家大师荀子,去聆听他的《劝学》良言。 (二)文章诵读 1.一读:掌握技巧,读出语感 文言文的学习首先要注重诵读,所谓“书读百遍,其义自见”。文言文诵读有三个基本要求。[出示课件1]

《劝学》教案 高一第二周共三案 【教学目标】 1、积累并掌握文中重要的文言实词、虚词和特殊文言句式。 2、学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高围绕中心论点进行论证的能力。 3、认识学习的重要性以及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 【教学重点】 1、比喻论证的运用。 2、全文的背诵,文言词语的积累。 【教学难点】 学习全文以喻代议,寓议于喻及从正反两方面反复论证的特点。 【教学时数】三课时 【教学过程】 第一课时 研习一、二段 一、课前三分钟 由一名学生讲一首诗词或一则哲理故事等。 二、导入新课 1、导语设计 毕淑敏说:教养并不能使每个人都像历史学家那样博古通今,但是教养却 能使一个有思考爱好的人,知晓我们是从哪里来,要到哪里去。教养通过历史,使我们不单活在此时此刻,也活在从前和以后,如同生活在一条奔腾的大河里,知道泉眼和海洋的方向。如果我们也想获得教养,那就要学习。可以说,人的一生都处于不断的学习中,两千多年前的荀子也早在《劝学》里精辟论述了学习的重要性,今天我们共同学习这篇脍炙人口的文章。 2、介绍荀子即《荀子》 学生看课下注释,投影补充。 荀子是先秦儒家的最后代表人物,继承了孔子学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。其散文说理透彻,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26篇为荀子所著,末6篇或为其门人弟子所记。 荀子和孟子是儒家中对立的两派。孟子认为“性本善”,而荀子认为“性本恶”,所以要“明礼而化之”。本文就是他这一思想的体现。

3、解题 学生查字典明确《劝学》的“劝”的意思。应是“劝勉”的意思,这是“劝”的本义。劝学即勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,培养高尚的品德。 三、自主研读课文 阅读要求: (1)学生自主阅读文本,借助字典及课下注释扫除字词障碍。 (2)标出本文的中心论点,思考论证方法。 (3)找出本段论述的事物及特点 1、自主学习检测 (1)学生上黑板写出加点字的读音 木直中.(zhòng)绳輮.(róu )以为轮虽有.(yòu )槁.(g?o)暴.(pù)金就砺.(lì)则利参省 ..(cān)(xǐng)知.(zhì)明而行无过 须臾 ..(xū)(yú)跂.(qì)舆.(yú)马 生.(xìng)非异跬.(kuǐ)步骐骥 ..(qí)(jì) 驽.马(nú)锲.(qiè)而不舍朽木不折.(zhé) 镂.(lòu )螯.(áo )蛇鳝.(shàn) (2)找出通假字(学生在作业本上写,投影学生的作业并纠正) 木直中绳,輮以为轮。“輮”通“煣”,使弯曲 虽有槁暴,不复挺者。“有”通“又” 君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。“知”通“智”,智慧 君子生非异也,善假于物也。“生”通“性”,资质,禀赋 2、研习第一自然段。 (1)学生质疑自主学习时的疑惑,学生查字典解答疑惑,对学生不能解决的老师在引导理解。 (2)提问学生翻译本段,指导学生翻译方法技巧,并强调本段的重点实、虚词 学不可以已 ...青取.之于.蓝而.青于.蓝 木直中.绳輮以为 ...轮 君子博学而.日参省乎 ..而行无过.矣 ...己则知明 (3)提问:“学不可以已”一句在全文中的地位和作用是什么? 明确:①是全文的中心论点。 ②统领全篇,开门见山,引起下面的论述。 (4)要求学生指出本段论述的事物。

专题09 劝学(第03课时) 定语后置 (1)定义:现代汉语里,定语一般都放在中心词的前面,起修饰限制的作用。但在古代汉语里,为了突出和强调定语,有时也会把定语放在中心词之后,这种情况叫作“定语后置”。 (2)一般规律: ①“中心词+之+定语+者” 马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》)僧之富者不能至,而贫者至焉。(《为学》) ②“中心词+定语+者” 盖简桃核修狭者为之。(《核舟记》)有奇字素无备者,旋刻之。(《活板》) ③“中心词+之+定语” 居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君。(《岳阳楼记》) 应注意的是,文言文中定语后置只限于表示修饰关系的句子,表领属关系的定语则不后置。在一个具体的语言环境中切不可简单地“对号入座”,而应从句子词语间的结构关系上进行深入思考,特别是要认真分析“者”的词性和作用,否则极易出现错误。 1.荀子主张“学不可以已”,这个“学”当然指“学习”,但是他到底“劝”人们学习什么呢? (1)课文中荀子说:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”从上句的“故”字看,这是荀子通过一组比喻得出的结论。从这一点看,荀子劝学是“劝”人们首先要学习做人。 (2)“积善成德,而神明自得,圣心备焉”这一句同样着眼于品德的养成。在荀子看来,学习可以改造人恶的本性,可以提高人的品德修养。所以,学习的对象是明确的,也就是品德的学习。 2.“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”这四个比喻为什么要强调“臂非加长”“声非加疾”“非利足”“非能水”? 这就强调了“见者远”“闻者彰”“致千里”“绝江河”这些效果的取得并不是因为人的本身有什么特异功能,而是因为利用了外界条件。这就与文章的推论“君子生非异也,善假于物也”丝丝相扣,有力地论证了学习的作用,学习可以弥补人的不足。

劝学 一、语言基础 阅读下面的文字,完成1~3题。 以《中国诗词大会》和《朗读者》为代表,央视文化节目如,成为文化综艺新的标杆。但由于跟风,“诗词”和“朗读”严重扎堆,渐渐使人审美疲劳。“在文学等细分题材被集体消费的时候,我们要着眼未来,探索新的方向。”央视副总编辑朱彤承诺,“央视将持续在原创文化节目上发力。”而总导演、制片人于蕾给《国家宝藏》下了定义——“大型文博探索节目”。其以历史文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质,创造一种集演播室综艺、纪录片、舞台戏剧、真人秀等多种艺术形态于一体,是全新创制的“纪录式综艺”。 其实,博物院文化的流行早有端倪,《我在故宫修文物》的纪录片也曾。这样的背景下,《国家宝藏》播出的时机,无疑是非常合适的。说起博物馆,总让人想起深宫大院;说起文物,也总让人想到历史的冰冷,仿佛离我们日常的生活很远。而《国家宝藏》之所以能够,是因为它使那些尘封于历史的文物活了过来——请来能辐射到各个年龄阶层的演员,又在表演的各个方面精准要求演员,( )。它们不再是冰冷的,而是带着温度的;不但记载着厚重的历史、灿烂的文化,也与我们许多人的生命。 1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( ) A.比比皆是盛极一时脱颖而出休戚相关 B.雨后春笋风靡一时红极一时息息相关 C.比比皆是风靡一时红极一时休戚相关 D.雨后春笋盛极一时脱颖而出息息相关 2.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( ) A.其以历史文化的内核、纪录的气质、综艺的外壳,创造一种集演播室综艺、纪录片、舞台戏剧、真人秀等多种艺术形态于一体的全新模式,是全新创制的“纪录式综艺”。 B.其以历史文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质,创造一种集演播室综艺、纪录片、舞台戏剧、真人秀等多种艺术形态于一体的全新模式,是全新创制的。 C.其历史文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质,创造一种集演播室综艺、纪录片、舞台戏剧、真人秀等多种艺术形态于一体的全新模式,是全新创制的“纪录式综艺”。 D.其以历史文化的内核、综艺的外壳、纪录的气质,创造一种集演播室综艺、纪录片、舞台戏剧、真人秀等多种艺术形态于一体的全新模式,是全新创制的“纪录式综艺”。 3.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( ) A.演员在表演中真正做到演“活”文物 B.让其在表演中真正做到演“活”文物 C.尘封于历史的文物被这些演员演活了 D.演员的表演把这些文物真正演活了

劝学教学设计 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

《劝学》教学设计 肖文锋 一、教案背景: 《劝学》是人教版《语文》必修三第二单元的第二篇文章,本单元的学习重点是聆听其中济世忠告,借鉴古人的议论艺术,学会清晰有力地表达思想和见解。 鉴于文言文读的训练重点是读准字音,所以在教学的过程中除了严抓学生读准字音的训练和文言基础知识(实词、虚词、特殊句式)的掌握外,另外结合本册书的“表达交流”模块中的议论文写作训练的实际,有针对性地对本文的内容和艺术特色来讲,可以为学生就如何选取理论角度,如何选择和使用论据,提供典型的说理材料。 二、教学目标: (一)知识与能力: 1.了解荀子及其思想核心; 2.背诵全文,掌握文言基础知识,包括掌握“强、假、闻、”等实词的意义,积累通假字和“于、而”等文言虚词。 3.把握文章脉络,理解荀子有关学习的意义、作用、方法和应持态度的论述。 4.学习比喻、对比论证方法,提高围绕中心论点合理论证的能力。 (二)方法与过程: 1.结合江西教育出版社高中达标训练之《全程设计》语文必修三,学生可以了解有关荀子的基本常识和掌握文言基础知识。 2.通过反复诵读学生养成诵读文言文的好习惯。 3.通过讨论学生明确并深刻理解学习的意义、作用、方法和应持的态度。 (三)情感态度与价值观: 引导学生端正对学习的认识,理解到学习的重要性及明白学习必须要做到积累、坚持和专一的道理。 三、教学重点: 1.诵读并背诵全文,积累文言词语。 2.把握文章行文脉络。 四、教学难点: 1.在诵读中落实本文的文言语法知识教学。在诵读中正字正音、辨词析句、疏理文意语言鉴赏等多项文言基础知识的学习。 2.掌握全文比喻和对比论证的特点。 五、教学准备: 课前让学生结合《全程设计》以及课后思考练习题预习课文。 六、教学过程: (一)导入新课 请学生齐背《三字经》的前面几句内容,进而由“人之初性本善”的句子引出荀子的核心思想之一“性本恶”。顺势引导学生进入到了解荀子及其思想核心的学习环节中来。 (二)了解荀子及其思想核心。 ?战国末思想家,先秦儒家代表 ?他认为人的本性是恶

《劝学》教学设计 【教学目的和要求】 1、了解《荀子》的常识及荀子的生平及主张,劝学的意义。 2、培养正确的学习方法的态度,联系学生的实际。 3、注重字词运用和注释。 【重点和难点】 1、辨析字、词、音。注重朗诵和背诵。 2、比喻代议和喻议及正反四方面议论的特点。 3、了解荀子对学习的意义,作用,态度,进一步认识学习的重要性。 【教学教法】 师生互动法、提问法、议论法、朗读法、电教法、板书法。 【教学步骤】 1、导入: 同学们,作为一位学生,应该每一个人都知道学习的重要性,那么你们知道学习的重要意义和正确的目的和态度、方法吗?知道坚持学习的重要吗?现在我们就来了解荀子的《劝学》,看看古人怎么劝人学习的。 2、请个别学生朗读课文。 3、重点拼音: 木直中绳:zhòng 虽有槁暴:gǎo pù 輮以为轮:róu 君子博学而日参省乎己:cān xǐng 不如须臾之所学也:xū yú 吾尝跂而望矣:qì 君子生非异也:xìng 故不积跬步:kuǐ 骐骥一跃:qí jì 驽马十驾:nú 锲而舍之:qiè 金石可镂:lòu 蟹六跪而二螯:áo 4、作者介绍: 荀子(约公元前313~前238)名况字卿,战国末期赵国人,时人称荀卿,又称孙卿。曾游学于齐,当过楚国兰陵令。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。荀子是我国古代的思想家、教育家、是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,主张“性恶论”认为人性本恶,即“人之性恶,其善者伪也”,但是后天环境和教育可以改变人的本性。 荀子的著作有《荀子》二十卷。该书由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 5、听录音《劝学》。

温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 课时提升作业九 劝学 (45分钟100分) 一、基础巩固 1.下列各句中没有通假字的一项是( ) A.以为轮 B.虽有槁暴,不复挺者 C.无以至千里 D.君子生非异也 【解析】选C。A项,“”通“煣”,使弯曲;B项,“有”通“又”;D项,“生”通“性”,资质,禀赋。 2.下列句中加点的词语解释正确的一项是( ) A.锲.而不舍(刻) 其曲中.规(合乎) B.假.舟楫(借助,利用) 声非加疾.(快) C.绝.江河(断绝) 劝.学(勉励,鼓励) D.金就砺.则利(磨刀石) 圣心备.焉(完备) 【解析】选A。B项“疾”指强,这里指声音宏大;C项“绝”指横渡;D项“备”指具备。 3.下列句子对“而”意义的归类正确的一项是( ) ①青,取之于蓝,而青于蓝 ②君子博学而日参省乎己

③吾尝终日而思矣 ④锲而不舍 ⑤蟹六跪而二螯 ⑥顺风而呼 A.①表转折②③⑥表修饰④表承接⑤表并列 B.①表转折②表递进③⑥表修饰④⑤表并列 C.①表转折②③表递进⑥表修饰④⑤表并列 D.①表转折②表递进③⑥表修饰④表承接⑤表并列 【解析】选D。 【知识拓展】 “而”作连词时的几种用法 1.表并列,所连两项在意思上不分主次、轻重,可译为“和”“及”“又”“并且”等,或不译。如“蟹六跪而二螯”。 2.表承接,所连两项在时间、动作或事理上承接,可译为“就”“然后”“来”“便”等,或不译。如“温故而知新”。 3.表递进,后项意思比前项意思更近一层,可译为“而且”“并且”等。如“学而时习之”。 4.表转折,所连两项在意思上相对或相反,可译为“却”“但是”“可是”等。如“青,取之于蓝,而青于蓝”。 5.表假设,常连接分句中的主语和谓语,可译为“如果”“假如”“倘若”等。如“积善成德,而神明自得”。 4.下列句中加点的词与“非能水也,而绝江河”中“水”的用法相同的一项是

《劝学》优质教案

《劝学》教学设计 【教学内容】《劝学》 【课型】新授课 【教学目标】 1.知识与技能: ①指导学生通过翻译课文,积累重要的文言实词、虚词、词类活用、古今异义、文言句式等;背诵默写全文。 ②了解本文的议论结构,学习掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证; 2.过程与方法: 教师指导,学生通过自主合作探究,掌握本文的文言知识点,并学习掌握本文比喻论证和正反对比论证的论证方法; 3.情感与价值观: 培养学生养成良好的学习态度和正确的学习方法 【教学重点】 1.指导学生积累重要的文言知识点,背诵默写全文; 2.了解本文的议论结构,学会本文比喻论证、正反对比的论证方法。 【教学难点】 1.学习运用本文的比喻论证的方法; 2.劝勉学生勤奋学习;培养学生养成良好的学习态度和正确的学习方法 【教学方法】诵读法、讲授法、讨论法、交流法 【教学工具】多媒体课件 【教学课时】两课时 【教学过程】 【第一课时】教学重点:指导学生疏通文意,掌握积累重要的文言知识点 课前布置预习: 让学生提前疏通文意并分类归纳文章的文言知识点,有不明白的地方标注在课本上。 一.导入: 古乐府诗《长歌行》有云:百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。培根说过,知识就是力量。知识推动了人类社会的发展和物质文明的进步。那么,获取知识的途径是什么?答案只有一个,就是学习。可以说,人的一生都处于不断的学习中。大家有没有想过,我们如何把这种无意识的本能转化为自觉的行为,大幅度地提高学习效率呢?这一点,古人已为我们指明了方向,两千多年前的荀子所作的《劝学》就精辟论述了学习的重要性。

《劝学》课时作业01 1.(2013?山东省济南市巩固性训练)下列各句中,加点的成语使用不恰当的一项是( ) A.参加教学评估的领导虽然只是走访了几所学校,但管中窥豹,他们对我市推进素质教育的现状还是有一些了解的。 B.日前,记者暗访这家被曝光的偷排地下污水的大型制药厂,当采访有关人员时,他们躲躲闪闪,讳莫如深。 C.很多人都有这样的感受,外出旅游时异地的风物让人迷醉欣喜,可是一路上的旅游购物却常常使人不厌其烦,兴味索然。 D.面对当今社会一些不良风气和现象,几位经常聊天的老人坐在一起边议论边慨叹人心不古,还不时摇摇头。 答案:C(不厌其烦:不嫌麻烦。本句应用“不胜其烦”。) 2.(2013?河南省罗山县第二次模拟)下列加点成语使用正确的一句( ) A.他这样做,自以为很稳妥,一点也听不进别人的建议,其实是如履薄冰,危机是显而易见的。 B.经过细心的考察和认真的研究,专家们对这个名胜区的山川结构、地形地貌已一目了然。 C.黄山之美绝无仅有,描写黄山的诗文不少。在这些作品中,《黄山记》是一篇自出机杼的佳作。 D.近几年,他用经营养殖场赚来的钱帮乡里兴建了10所希望小学,人们都称赞他是位从善如流的企业家。 答案:C(A.如履薄冰:比喻行事极为谨慎。B.一目了然:一眼就看得很清楚。应改为“了如指掌”。C.自出机杼:比喻写文章、诗的构思和布局别出心裁、独到,有新意。 D.从善如流:形容听取正确的意见及接受善意的规劝像流水那样快而自然。)3.(2013?内蒙古赤峰二中、平煤高中5月联合考试)下列各句中,没有语病的一句是( ) A.面对现实中一些部门预算公开的变味,公众期望预算法修正案在强调公开之外,以更有力的规范,确保公开的“质量”,如此,才能使预算公开名至实归,充分保障公众的知情权利。 B.马未都先生创作了《醉文明》,既包括了传统与现代的碰撞,又不乏以史为鉴的反思,从物质文明的角度全方位诠释了中华文化的起承转合。 C.彩虹4无人机是目前国内挂载能力最强、飞行性能最优的无人机,它具有在可侦查和对地攻击的能力方面超过美国同类型的“捕食者”无人机系统。 D.莫言获得诺贝尔文学奖,提升了中国人思考自己与世界关系的新视野,这让我们再一次重新思考如何让本民族的优秀文化更好地走向世界。答案A(B.成分残缺。在“既包括”前加“这本书”或将“创作了”改为“创作的”。 C.句式杂糅。“具有……能力”和“在……方面”杂糅。 D.搭配不当。将“提升”改为“开拓”或“拓展”。) 4.(2013?浙江省五校联考)下列各句中,没有语病的一项是( ) A.黄教授认为邹家健以自荐方式参选区人大代表的举动是符合现行体制框架前提下参与选举,本身是合乎法律规定的,这体现出选民具有了相当的参政议政的自觉意识。B.近来,国内多个城市空气污染严重,雾霾天成了常态。对此,肿瘤专家表示,雾霾已经成为引起肺癌的第三大诱因。 C.一年一度的春节人才交流大会日前举行,这是蛇年春节后杭州首场人才招聘会,648家用人单位提供了约1.3万多个岗位,最终近4 000人达成了择业意向。 D.借助电影上映,富阳将加强对《富春山居图》原创地、实景地的宣传,让更多人的目光从影片延伸至拍摄地,为此,计划把黄公望隐居地、新沙岛等景点串联起来,推出“看电影、走实景”主题路线。 答案:D(A.“符合”之前少了“在”。B.“诱因”不需要“引起”。C.“约”与“多个”重复。) 5.(2013?山西省康杰中学第六次模拟)依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是( ) 有了风景,有了诗情,有了意象,这种美好就足够了吗?________。________? ________。________。________。________。 ①这种艺术境界就是意境。 ②在中国诗歌里,还要有意境。 ③景物与人心,一静一动,互相映衬、互相呼应乃至融合。 ④就是林语堂说的,“精神和自然融为一体”。 ⑤什么是意境呢? ⑥主观情谊和客观物境构成一个流动的空间。 A.②④⑤⑥③① B.②⑤④③⑥① C.④②⑤①⑥③ D.④⑤③⑥①② 答案:B(根据已给句中的“有了……有了……有了……就足够了吗”,可以判断下面句中应搭配“还要有”,所以排除C、D两项;提出问题然后解决问题,如此才符合正常的逻辑顺序,⑤应在④之前,所以排除A项。) 6.阅读下面的文字,完成题目。(12分) 《孟子》《荀子》中的段子放在一起读,有些意思。 孟子说:“ 今夫彝麦,播种而之”,其地同,树之时又同,浡然而生,至于日至之时,皆熟矣。虽有不同,则地有肥硗①,雨露之养、人事之不齐也。”(《孟子·告子上》) 他以大麦喻理,播种土地、时日相同,都会蓬勃生长,到夏至成熟了,却因土地肥瘠、雨水多寡,人工勤惰,最终收成不同。

问渠那得清如许,为有源头活水来 ——《劝学》教学方案 一、教学目标 1.通过课前学习,了解《荀子》及相关知识,掌握重要的文言实词、虚词 及句式。 2.通过课堂诵读,积累名句,背诵课文。 3.通过品味探究,理解文中比喻句蕴含的道理,形成良好的学习观。 二、教学重难点 1、重点:背诵课文,积累名句。 2、难点:理解文中比喻的含义及其阐述的道理。 三、教学创意 文言文教学须注重积累和诵读。本课文言知识的梳理,主要是以预习导学案的形式,让学生课前通过小组合作的方式自主完成的。课堂上则通过多种形式的诵读,力求使学生形成文言语感,最终达到熟读成诵。在诵读中,提纲挈领,理清文章脉络;品味探究,感受比喻之妙,进而领会荀子散文善用比喻、说理透辟的特点。 四、教学过程 (一)文化导入 (教师在黑板上写一篆体“儒”字。) 这是一个什么字?(生答。) 由这个“儒”字你们会想到哪些词汇?(儒雅、大儒、儒商、儒学等) 说到“儒”字,总让我们联想起饱读诗书、温文尔雅、羽扇纶巾等一些美好的形象。而儒家,作为中国古代最具影响力的思想流派,自东汉董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”以来,一直在中国文坛、仕坛独领风骚。这是为什么呢?我们不妨从“儒”字本身去寻找答案。我们看,把“儒”字拆开是“人”字和“需”字,我理解为:人之所需是为“儒”。那么,儒家思想里面到底有哪些为人处世、安身立命所必需的东西呢?《论语》里面有这么10个字:仁、义、礼、智、信、温、良、恭、俭、让。相信时至今日,这些仍然是我们塑造美好人格所必备的元素。诵读儒家经典,铸就道德人生。今天,就让我们走近先秦最后一位儒家大师荀子,去聆听他的《劝学》良言。 (二)文章诵读 1.一读:掌握技巧,读出语感 文言文的学习首先要注重诵读,所谓“书读百遍,其义自见”。文言文诵读有三个基本要求。[出示课件1]

劝学》 【教学目标】 一、知识和能力 1. 了解《荀子》及相关知识。 2. 掌握并积累重要的文言文实词和虚词。 3. 掌握本文出现的通假字、词类活用和特殊文言句式。 二、过程和方法学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高学生围绕中心论点合理论证的能力。 三、情感态度价值感 1. 明确认识学习的重要性以及学习必须“积累”“坚持”“专一”的道理。 2. 理解比喻的含义以及比喻与比喻之间的内在联系。 【教学重点】 1. 积累文言词语。 2. 议论文论点、论据、论证方法。 【教学难点】体会比喻论证、对比论证。 【课时安排】2 课时 【教学过程】 第一课时 教学内容:让学生熟读课文,掌握重要的文言文实词和虚词,翻译全文,理解文意。 本节为第二课时 一、复习上节课知识导入上节课我们一起解决了《劝学》这篇课文中一些重要的文言文实词和虚词,翻译全文,理解了文意。 1. 检查学生的学习情况 (1)劝学中“劝”为何意 (2)荀子“人性恶”主张明确:孟子提出“性本善”,荀子特别强调教育和后天学习的重要性,《劝学》就阐明了学习的重要性和学习方法。

(3)教师提问几个重、难点的语句,了解学生的学习情况。 二、齐读课文。 注意一些通假字和其他一些易写错读错的字。 三、师生共同研习课文 1.(1) 读课文,根据标题, 找出本文的中心论点是什么明确: 本文的中心论点“学不可以 已”。已, 停止. (2) 第一自然段中“君子”一词应怎样理解“君子”指有学问有修养的人 2.研习第2段 (1)点名让学生读第2 段 (2)把握观点:这一节主要谈了学习的哪个方面用什么方法来论述的明确:学习的意义;比喻. (3)要求学生找出本段论述的事物及特点,在已归纳的段落提纲的基础上扩展增附词语提纲。 明确: 青青于蓝 冰寒于水 (以青青于蓝、冰寒于水两个比喻,说明了什么道理说明客观事物经过一定变化会进一步提高、发展。 作者又以“直木为轮”为喻,说明什么道理呢说明客观事物可以后天改造,改变“木受绳”“金就砺”两个比喻引出什么结论“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。” (4)上面提到的五个比喻都论述了学习的意义是什么 在于提高自己、改变自己。) 它们是平行并列的,还是依次排列的请分析说明明确:从论证思路可以看出,本段可以分层:①人只要不断学习,就能得到发展、提高;②人只有博学,即达到“知明而行无过”这两层不是平行并列的,而是延伸。 (5)学生齐读第2段,以词语提纲为线索背诵第2 段。 3. 研习第3段。 (1)学生齐读第3 段 (2)要求学生找出本段最能说明作者观点的一句话。明确:君子生非异也,善假于

9.劝学 荀子 第一课时 一、教材依据:人教版新课标试验教材必修3第9课《劝学》。 二、设计思想:本文是一篇议论性散文。学习这篇文章,教师努力引导学生理解荀子思想的具体内容。教学时要求学生加强诵读,增强语感;同时注意一些重点词语,在诵读中仔细揣摩,逐步积累。 三、教学目标:知识与技能:1. 了解《荀子》及相关知识。 2.掌握并积累重要的文言文实词和虚词。 3.掌握本文出现的通假字、词类活用和特殊文言句式。过程与方法:学习本文比喻论证、对比论证的方法,提高学生围绕中心论点合理论证的能力。 情感态度价值观:明确认识学习的重要性以及学习必须“积累” “坚 持”“专一的道理。 四、教学重点: 1 了解荀子有关学习的意义,作用和学习应持态度的论述。 五、教学难点: 1.掌握本文的论证方法:比喻论证、正反对比论证。 六、教法选择: 诵读-体会 七、学法指导:读思结合,感悟作品。 八、教学准备: 九、教学过程: ㈠导语设计: 同学们,在我们的学习过程中,是否总有些困惑?有人说,我整天冥思苦想,埋头看书,但是效果不佳;有人说,我上课真的是认真听讲了,也觉得听懂了,但是一做题就不会了;有人说,我认真努力地学习了,付出了,可考试总是成绩平平。我们也曾是雄心勃勃,也想卧薪尝胆,也想破釜沉舟,但面对现实中的自己又总是有些无奈。今天,让我们走进荀子,走进他的《劝学》,希望这位睿智的思想家、教育家,能帮助我们走出困惑,给我们

指明一条前行的路。 (二)作者介绍及解题: 1.介绍《荀子》 学生看课本注①,教师补充。 荀子(约前313~前238),名况,战国末期赵国人。著名思想家、文学家、时人尊称为“荀卿”,汉代著作因避汉宣帝刘询讳,写作“孙卿” 。曾三次出任齐国稷下学官祭酒,后为楚兰陵令。韩非和李斯均是他的学生。他是先秦儒家的最后代表人物,继承了孔子学说,又能扬弃其消极成分,并批判吸收各学派的思想学说,成为先秦朴素唯物主义思想的代表人物。其散文说理透彻,气势雄浑,语言质朴,句法简练缜密,多排比,善譬喻。《荀子》一书共32篇,其中26 篇为荀子所著,末6 篇或为其门人弟子所记。2.题解 《劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。 (三)课文诵读 1.教师范读课文 学生纠正自己预习时的读音错误及断句不当之处。 2.学生自由朗读课文3.检查学生字音掌握情况给下列加下划线字注音,并注明通假字 (1)故不积跬步,无以至千里() (2)吾尝跂而望矣() (3)锲而不舍,金石可镂() (4)其曲中规() (5)虽有槁暴()() (6)则知明而行无过矣() (7)君子生非异也() 明确:(1)kuǐ(2)qì(3)l òu(4)zhòng(5)yòu 通“又”;pù(6)zhì 通“智”(7)xìng 通“性” 4.指名2~3 名学生朗读课文(分节读) 5.分组齐读课文(通过读、听,强化记忆)

第9课 劝 学 一、基础积累 1.下列各句中,没有通假字的一项是( ) A .则知明而行无过矣 B .虽有槁暴,不复挺者 C .君子博学而日参省乎己 D .君子生非异也 2.下列各组句子中,加点字的解释有误的一组是( ) A.????? 假.(借助,利用)舟楫者 不假.(凭借,依靠)思索 B.????? 冰,水为.(做,凝成)之 为.(为了)之奈何 C.????? 非利足也,而致.(到达)千里 情致.(兴致,情趣)一也 D.????? 劝.(鼓励)学 劝.(劝说,阻止)架 3.下列各句中,加点词的古今意义相同的一项是( ) A .君子博学..而日参省乎己 B .故不积跬步..,无以至千里 C .非蛇鳝之穴无可寄托..者,用心躁也 D .蚓无爪牙..之利,筋骨之强 4.从词类活用的角度看,下列加点词的用法不同于其他三项的一项是( ) A .君子博学而日.参省乎己 B .假舟楫者,非能水.也,而绝江河 C .蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食.埃土 D .旦日,卒中往往语,皆指目.陈胜 5.名句填空。 (1)故木受绳则直,________________。 (2)______________________,不如登高之博见也。 (3)故不积跬步,________________。

(4)________________,金石可镂。 二、阅读理解 (一)阅读课文选段,完成6~9题。 吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾. 也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者.,非能水.也,而绝江河。君子生非异也,善假于. 物也。 积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而. 神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以.. 成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也..。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也. 。 6.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( ) A .顺风而呼,声非加疾. 也 疾:快 B .不积小流,无以.. 成江海 无以:没有用来……的(办法) C .假舟楫者,非能水.也 水:游水 D .上食埃土,下饮黄泉,用心一. 也 一:专一 7.下列各组句子中,加点虚词的意义和用法相同的一组是( ) A.????? 青,取之于蓝,而青于.蓝君子生非异也,善假于. 物也 B.????? 假舟楫者.,非能水也虽有槁暴,不复挺者. ,使之然也 C.????? 知明而.行无过矣积善成德,而. 神明自得,圣心备焉 D.????? 用心一也.用心躁也. 8.下列对文段的分析和理解,不正确的一项是( ) A .选文启发我们:说理并不排除生动性,方法之一就是运用比喻论证。 B .从所选的文段可以看出,荀子所讲的“学”,不仅指学习各种文化知识,还包括加强思想品德修养。 C .从所选的文段还可以看出,荀子认为,对“学”来讲,人的先天条件是决定因素,同样需要后天的努力。

必修四第15课《劝学》(3课时) 第一课时 【学习目标】 1、知人论世,了解荀子以及作品风格。 2、正确朗读文章的疑难字词。 【学习重难点】 学习第一段,积累重要的文言实词和虚词,并能翻译重点句子。 【预习案】 一、作家作品 1.作者介绍(结合课本注释①) 荀子(约公元前313——前238)名况,字卿,战国末期赵国人,曾游学于齐,担任稷下学官祭酒。后来失官居家著书,死后葬于兰陵。他是我国古代的思想家、教育家,是先秦儒家最后的代表,朴素唯物主义思想集大成者。韩非和李斯都是他的学生。他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性和后天学习的重要性,认为后天环境和教育可以改变人的本性。 《荀子》共二十卷,由《论语》、《孟子》的语录体,发展为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。他的散文说理透彻、语言质朴、多排比句,又善用比喻。《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。 2.题解 《劝学》是《荀子》第一篇,“劝”是“劝勉”的意思。《劝学》论述了学习的意义、作用、方法和态度,反映了先秦儒家在教育方面的某些正确观点,也体现了作为先秦诸子思想集大成者的荀子文章的艺术风格。 二、自主学习课文,完成下面的练习。 1.给下列加点的字注音。 木直中.()绳輮.()以为轮虽有()槁暴 ..() 金就砺.()则利博学而日参省()乎己 须臾.()之所学跂.()而望矣 假舆.()马者, 假舟楫.()者蛟.()龙生焉 不积跬.()步骐.()骥.()一跃驽.()马十驾 锲.()而不舍金石可镂.()六跪而二螯.() 2.解释加点字的词义 (1)劝.学()(2)学不可以已.()

第9课 劝 学 (时间:45分钟 满分:60分) 一、基础知识(16分) 1.下列各句中没有通假字的一项是 ( )(3分) A .则知明而行无过矣 B .虽有槁暴,不复挺者 C .君子博学而日参省乎己 D .君子生非异也 [答案] C [解析] A 项,“知”通“智”;B 项, “有”通“又”, “暴”通“曝”;D 项,“生”通“性”。 2.下面对加点字的解释,错误的一项是 ( )(3分) A.??? 假.(借助,利用)舟楫者 不假.(借助)思索 B.??? 冰,水为.(做,凝成)之 为.(为了)之奈何 C.??? 非利足也,而致.(到达)千里 情致.一也(兴致,情趣) D.??? 劝.(劝勉,鼓励)学 劝.(劝说,阻止)架 [答案] B

[解析]“为之奈何”的“为”当“对付”讲,是动词。 3.下列选项中加点词的古今意义相同的一项是 ()(3分) A.君子博学 ..而日参省乎己 B.故不积跬步 ..,无以至千里 C.非蛇鳝之穴无可寄托 ..者,用心躁也 D.蚯无爪牙 ..之利,筋骨之强 [答案] B [解析]A项,“博学”,古义是广博地学习,广泛地学习;今义是知识、学识的渊博。C项,“寄托”,古义是藏身的意思;今义是托付。D项,“爪牙”,古义是爪子和牙齿;今义是坏人的帮凶。 4.从词类活用的角度看,下列加点的词用法不同于其它三项的是 ()(3分) A.君子博学而日.参省乎己 B.假舟楫者,非能水.也,而绝江河 C.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食.埃土 D.旦日,卒中往往语,皆指目.陈胜 [答案] A [解析]A项,名词作状语,B、C、D三项均为名词用作动词。 5.课文名句填空。(4分) (1)故木受绳则直,______________________________________________。 (2)____________________________________________,不如登高之博见也。 (3)故不积跬步,______________________________________________。 (4)______________________________________________,金石可镂。 [答案](1)金就砺则利(2)吾尝跂而望矣(3)无以至千里(4)锲而不舍二、文本训练(课内精读)(15分) 阅读《劝学》第三至四段,完成6~9题。

劝学(2课时) 教学目标: 1.文言知识:积累掌握“劝、假、绝”等实词的含义,“于、而、焉”等虚词的用法,“暴、知、生”等通假字。 2.通过探讨,认识到自主学习是一个人获得教养的途径。 3.理解比喻隐含的道理以及连用多个比喻内容又各有侧重的写法。 4.背诵《劝学》 教学重点: 1.文言知识:积累掌握“劝、假、绝”等实词的含义,“于、而、焉”等虚词的用法,“暴、知、生”等通假字 2.比喻论证所要阐明的道理。 教学难点: 理解比喻隐含的道理以及连用多个比喻内容又各有侧重的写法。 教学时数: 2课时 教学设想: 这是高一新生所学的第一篇文言文,在教学中指导学生逐段研习,扫除字词障碍,理清基本意思,特别注意采用示范教学,教授学生学习文言文的方法,为高中的文言文学习打好基础;然后围绕“获得教养的途径”这个中心,对学习内容作整体探讨。 本文比喻论证很重要,在教学过程中,要帮助学生理解比喻所隐含的意思。荀子认为“学不可以已”,要“积善成德”,这是中国古代关于获取教养的重要途径。 第一课时 一.导入: 我们每天坐在教室里捧着书本学习,如果要问你“为什么学习”这个问题,你该怎么回答?(老师可稍作停顿)很多同学的回答是考上大学找个好工作,这样的回答并非没有道理,但是如果这就是惟一的答案的话,那么我们就会陷入“放羊娃”故事的循环中,我们的学习和生活就会变得没有意义。 学习的最终目的最高境界不是票子、房子、车子之类,而是要获得文明的教养,提高生命的质量、获得有价值的人生,使我们有可能超越世俗的约束而达到精神自由的高度,让生命经学习而逐步走向丰富、充盈、绚丽、深刻、高尚! 获得教养最重要的途径就是学习,两千多年前荀子就已经向人们论述有关学习的问题了。今天我们一起学习荀子的名篇《劝学》。 二.作者简介: ?荀子是先秦儒家的最后一名代表, ?荀子提出:人性本恶。认为人生来是恶的,只有通过后天的努力学习,才可以积善成德,知明而行无过矣。 ?《劝学》因此被放在《荀子》第一卷的第一篇。 可不用补充:荀子是先秦儒家的最后一名代表,大家在以前还学过哪些儒家的代表,孔子(仁)、孟子(仁政),而今天我们

---汉乐府民歌<<长歌行>> 盛年不重来,一日难再晨, 及时当勉励,岁月不待人。 ---晋.陶渊明<<杂诗>> 吾生也有涯,而知也无涯。 --庄子师:这写诗句都是劝勉鼓励人们学习。可以说,人的一生都处在不断的学习中,学习是人的一种本能。我们所要研究的,是如何把这种无意识的本能转化为自觉的行为,大幅度地提高学习效率。两千多年前的荀子所作的《劝学》就精辟论述了学习的重要性及学习应有的方法、态度,是一篇鞭辟入里、脍炙人口的佳作。今天我们一起来学习这篇文章。(板书文题) 二、荀子简介学生读注释①,教师补充(PPT显示,学生朗读,标记 重点):荀子,名况,当时人们尊称他为荀卿,战国末期赵国人。曾到齐国、秦国、楚国游学,韩非和李斯都是他的学生。 荀子我国古代的思想家、教育家,朴素唯物主义思想集大成者,先秦儒家的最后代表人物,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。 他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人们意志为转移的,并提出“制天命而用之”的人定胜天的思想。他强调教育和礼法的作用,主张治理天下既要靠“法制”,又要重视教化兼用“礼”治,强调“行”对于“知”的必要性,强调后天学习的重要性,注意发挥人的主观能动性,重视教育的作用,强调教育功能的重要,这些都比前人的想法合理、进步。 荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,句法简练绵密,多作排比,又善用比喻,素有“诸子大成”的美称。 《荀子》共32篇,内容异常丰富。他一生“序列著述数万言”,后人编为《荀子》.《荀子》一书由《论语》、《孟子》的语录体发展成为有标题的论文,他的文章,善于分析问题,论题鲜明,说理透辟,结构严谨,条理清晰,有很强的逻辑性。笔力浑厚,音节整齐,语言质朴、精炼。 三、解题。 《劝学》的“劝”是“劝勉、鼓励”的意思。作者在文章中,勉励人们要不停止地坚持学习,只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。 四、初读课文,整体感知 1、听朗读或教师范读,正音字(PPT) 中zhōng 輮róu 砺lì参cān省xíng 有yòu 知zhì暴pù生xìng 跂qì臾yú螯áo 2、学生齐读,识记。 五、再读文本,质疑问难 1、生自读全文,借助工具书和注解初步理解文意。 教师提示:用红笔标画出你不理解的重要的难解的字词句,借助工具书

劝学》同步测试 2.下列句子停顿不正确的一组是( A .假舆 /马者 B .故 / 木受绳则直 C ?善/假于物也 D ?吾尝/跂而望矣 3 .下列句子没有词类活用的一项是( ) A .君子博学而日参省乎己 B .上食埃土,下饮黄泉 C .假舟楫者,非能水也 D .臂非加长 也,而见者远 4 .对下列句子加点的词语解释最恰当的一组是( A .虽有槁暴. 5 .找出与例句句式相同的一项是( ) 例句:蚓无爪牙之利,筋骨之强 A .求人可使报秦者 B .甚矣,汝之不惠 C .自古以来,未之尝闻 D .吾日三省吾身 6、下列句中的“而”与“黑质而白章”中的“而”用法相同的一项是( B 、吾尝终日而思矣。 D 、积善成德,而神明自得。 、文本研读 阅读下面文字,回答 6?9题。 积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以 至千里;不积小1. 下列词语中加点字读音全正确的一组是( ) A . 蓼(li co)蓝 靛(di m)青 其曲中(zh eng )规 参省(x ing) B . 跂(q i )而望 埃(①土 金就砺(1 ) 骐骥 (j i ) C . 跬(ku 1步 舆(y U 马 槁暴(p 功 金石可镂. (l ? D . 用心躁(zeo )也须臾(y u ) 句读(do - 0参(cen )省乎己 ,不复挺者 暴:露 B .不如须臾 之所学也 须臾:指长者 C .故不积跬. D .君子博学而日参省 .乎己 跬:一步 省:忽略 A 、知明而行无过矣。 C 、臂非加长也,而见者远。 7、 A . B . C . D . 8、 A . 列加粗字注音正确的一组是 槁暴(p M 輮使之然(r cu ) 蛟龙(ji e ) 跬步(ku i ) 镂金(l C ) 弩马(n t ) 跂而望(q i ) 锲而不舍(q i ) 列词语注释正确的—组是 ( ) 舟楫(j i ) 骐骥(j i ) 生非异(x ing ) 二螯(OD ) 輮使之然也 (弯曲) 其曲中规 (合乎) 假舟楫 ( 借助、利用 ) 声非加疾 (快) 舆马(y u ) 爪牙(zh a o ) 洞穴(xu e ) 参省乎己(x ing ) 砺(磨刀石 ) 须臾(片刻) 劝学 ( 勉励,鼓励 ) 绝江河 (渡) 跬步(占代的半步 ) 驽马(劣马) 生非异也(通“性”,资质、禀赋 ) 镂 (雕刻) 圣心备焉 (完备) 渊(深水) 风雨兴焉 (起) 、基础知识 )