人类染色体图谱

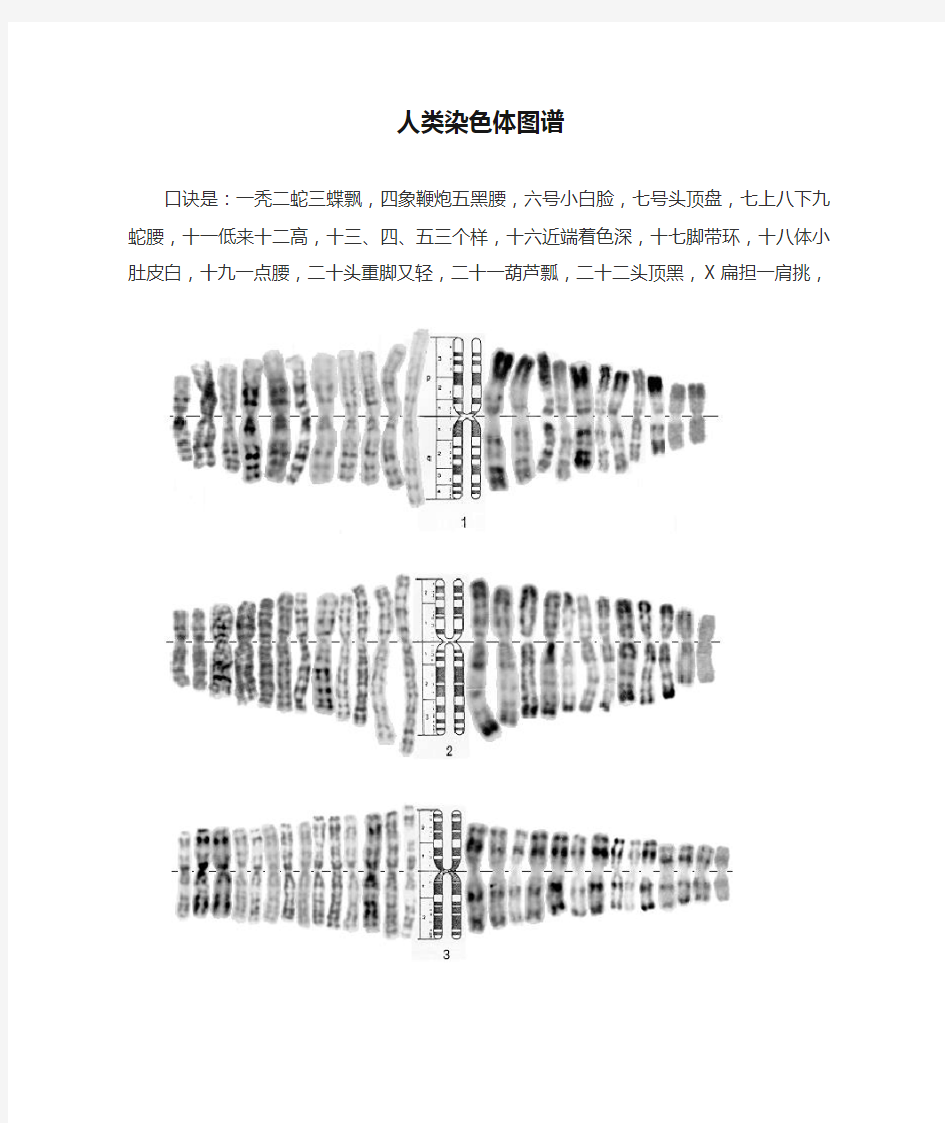

口诀是:一秃二蛇三蝶飘,四象鞭炮五黑腰,六号小白脸,七号头顶盘,七上八下九蛇腰,十一低来十二高,十三、四、五三个样,十六近端着色深,十七脚带环,十八体小肚皮白,十九一点腰,二十头重脚又轻,二十一葫芦瓢,二十二头顶黑,X扁担一肩挑,

实验十人类染色体G显带技术及G带核型分析 实验目的 1、初步掌握染色体G带标本的制备技术。 2、了解人类染色体的G显带的带型特征。 实验用品 1、材料:常规方法制备的中期人类染色体标本(标本片龄不超过30天为宜)。 2、器材:显微镜、恒温培养箱、烤箱、恒温水浴箱、冰箱、染色缸、小镊子、玻片架、香柏油、二甲苯、擦镜纸、吸水纸。 3、试剂:%胰蛋白酶溶液、%EDTA溶液、胰蛋白酶一EDTA混合液、%生理盐水、蒸馏水、Giemsa原液、Giemsa稀释液、1/15mol /L磷酸缓冲液。 实验原理 人们将用各种不同的方法,以及用不同的染料处理染色体标本后,使每条染色体上出现明暗相间,或深浅不同带纹的技术称为显带技术(banding technique)。本世纪70年代以来,显带技术得到了很大发展,且在众多的显带技术中(Q带、G带、C带、R带、T带),G带是目前被广泛应用的一种带型。因为它主要是被Giemsa染料染色后而显带,故称之为G显带技术,其所显示的带纹分布在整个染色体上。 研究发现,人染色体标本经胰蛋白酶、Na0H、柠檬酸盐或尿素等试剂处理后,再用Giemsa 染色,可使每条染色体上显示出深浅交替的横纹,这就是染色体的G带。每条染色体都有其较为恒定的带纹特征,所以G显带后,可以较为准确的识别每条染色体,并可发现染色体上较细微的结构畸变。关于G显带的机理目前有多种说法,例如,Lee等(1973)认为染色体上与DNA结合疏松的组蛋白易被胰蛋白酶分解掉,染色后这些区段成为浅带,而那些组蛋白和DNA结合牢固的区段可被染成深带。有人认为,染色体显带现象是染色体本身存在着带的结构。比如用相差显微镜观察未染色的染色体时,就能直接观察到带的存在。用特殊方法处理后,再用染料染色,则带更加清楚,随显带方法不同,显出来的带特点也不一样,说明带的出现又与染料特异结合有关。一般认为,易着色的阳性带为含有AT多的染色体节段,相反,含GC多的染色体段则不易着色。总的来说,G显带的机理还未搞清。 内容与方法 一、人类染色体G显带标本制备 1、胰蛋白酶法 ①将常规制备的人染色体玻片标本(未染色的白片)置70℃烤箱中处理2小时,然后转入37℃培养箱中备用,一般在第3~7天进行显带。 ②取%的胰蛋白酶原液加生理盐水至50ml,配成%的工作液并用NaHCO3调pH值至7左右。 ③将配好的胰蛋白酶工作液放入37℃水浴箱中预热。 ④将玻片标本浸入胰蛋白酶中,不断摆动使胰蛋白酶的作用均匀,处理1~2分钟(精确的时间自行摸索)。 ⑤立即取出玻片,放入生理盐水中漂洗两次。 ⑥染色。将标本浸入37℃预温的Giemsa染液(1:10的Giemsa原液和的磷酸缓冲液)

生命与环境科学学院实验报告 实验课名称遗传学实验实验名称人类染色体的识别及核型分析成绩______________ 姓名王大锤实验报告系列年级学号组别一时间2015.温度6℃ 实验原理及目的 实验目的 1、学习并掌握染色体核型的分析方法; 2、熟悉人类染色体的特征; 3、了解人类染色体结构畸变的表示方法。 实验原理 1.染色体组型(核型)的基本含义 含义:生物体细胞所有可测定的染色体表型特征的总称。 包括:染色体的总数,染色体组的数量,每个染色体组内染色体基数,每条染色体的形态、长度、着丝粒的位置,随体或次缢痕等。 染色体组型是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。 2.人类染色体特征 Denver体制 1960年,在美国Denver市召开了第一届国际遗传学会议,讨论并确定正常人核型(karyotype)的基本特点即Denver体制,成为识别人类各种染色体病的基础。 3.染色体显带标本 显带技术(banding technique):用各种不同方法,以及用不同染料处理染色体标本后,每条染色体上出现明暗相间或深浅不同带纹的技术。 每条染色体带纹相对固定,可用于鉴别。 显带技术种类:Q带、G带、C带、R带、T带. G带是目前被广泛应用的一种带型。主要是被Giemsa染色后而显带,故称之为G显带技术,其所显示的带纹分布在整个染色体上。 4.遗传学中一些常用于对染色体和核型分析的指标描述 界标(landmark):稳定、明显标记的指标.包括末端、着丝粒和带. 区(region):两相邻界标之间. 带(band):着色处.(浅、深;亮、暗). 臂(arm):p、q 实验材料、仪器及试剂 1.人类染色体标本——非显带标本和显带标本 2.直尺,剪刀,计算机等。 实验步骤 ①染色体制片 制片方法:植物染色体——压片法(酸解、酶解) 动物染色体——滴片法(骨髓细胞、外周血细胞)标本种类:非显带染色体;显带染色体 图片要求:染色体分散;数目全;形态好 ②选择最佳图象拍照 ③测量、计算 ④配对 ⑤剪贴 ⑥排列 排列原则:从大到小;短臂向上;着丝粒在一条线上;性染色体单排。

【实验题目】 染色体组型分析 【实验目的】 1. 掌握染色体组型分析的各种数据指标。 2. 学习染色体组型分析的基本方法。 3.对照标准图型,学习识别人体各对染色体的带型特征。 4.初步掌握人体染色体组型带型分析方法。 5.了解染色体组型与带型分析的意义。 【实验材料与用品】 1.器材:直尺、剪刀、胶水、计算器、白纸 2.材料:人体细胞染色体放大图 【实验原理】 染色体组型又称核型,是指将动物、植物、真菌等的某一个体或某一分类群(亚种、种、属等)的体细胞内的整套染色体,按它们相对恒定的特征排列起来的图像。核型模式图是指将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征绘制下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像。 (一)描述染色体的四个参数: 1.相对长度= 每条染色体长度 单倍常染色体之和+X 2.臂指数= 长臂的长度 q 短臂的长度 p 为了更准确地区别亚中部和亚端部着丝粒染色体,1964年Levan 提出了划分标准: ① 1.0-1.7之间,为中部着丝粒染色体(M ) ② 1.7-3.0之间,为亚中部着丝粒染色体(SM ) ③ 3.0-7.0之间,为压端部着丝粒染色体(ST ) ④ 7.0以上,为端部着丝粒染色体(T ) ×100 (相对长度可以用来表示每条染色体的长度) ×100 (臂指数可以用来确定臂的长度)

3.着丝粒指数 = 短臂的长度 p ×100 (着丝粒指数可以决定着丝粒的相对位置)染色体全长 p+q 按Levan划分标准: ① 50.0-37.5之间为M ② 37.5-25.0之间为SM ③ 25.0-12.5之间为ST ④ 12.5-0.0之间为T 4.染色体臂数(NF):根据着丝粒的位置来确定。 a.端着丝粒染色体(T),NF=1; b.中部、亚中部、亚端部着丝粒染色体(M,SM,ST),NF=2。 (二)人类体细胞染色体的分类标准及其主要特征 染色体组型及分群依据:主要根据染色体的相对长度,着丝粒的位置,其次是臂的长短,以及次级缢痕或随体的有无等方面。 分组排队原则:着丝粒类型相同,相对长度相近的分一组;同一组的按染色体长短顺序配对 排列;各指数相同的染色体配为一对;可根据随体的有无进行配对;将染色体按长短排队, 短臂向上。 染色体组型图的应用

2 正常染色体 前言 人类染色体是以几届国际会议的结果予以命名的 (1960的Denver会议,1963年的伦敦会议, 1966年的芝加哥会议, 1975年巴黎会议, 1977年Stockholm会议, 1994年Memphis会议)。这份报告,综合了当代命名,整理并代替了前述的ISCN推荐报告, ISCN标准委员会推荐这套命名体制引用于其他物种。 染色体数目和形态 2.2.1 非显带技术 在核型的组成中,常染色体依照长度递减的顺序用数字1到22命名,性染色体用X和Y表示。当用不显带的技术染色时,依照染色体大小递增的顺序和着丝粒的位置,可将其分为七组很易区别的染色体组。 A组:包括1-3号染色体,为大的中着丝粒染色体,根据大小和着丝粒的位置彼此易于区别。 B组:包括4号、5号染色体,为大的亚中着丝粒染色体。 C组:包括6-12号和X染色体,为中等大小的亚中着丝粒染色体,X染色体代表了这组染色体中较长的染色体。 D组:包括13-15号染色体,为中等大小的带有随体的近端着丝粒染色体。 E组:包括16-18号染色体,为较短的中着丝粒或亚中着丝粒染色体。 F组:包括19、20号染色体,为短的中着丝粒染色体。 G组:包括21、22和Y染色体, 21和22为短的带随体的近端着丝粒染色体, Y染色体无随体。 在伦敦会议上就各组染色体前的字母描述达成了一致协议。在单个细胞中,并不是所有D组和G组染色体的短臂上都要显示出随体,这些结构的数目和大小是多种多样的。 可用以下参数来描述非显带染色体: (1) 每条染色体的长度,可用每条染色体占正常单倍体总长度的百分比来表示。 (2) 染色体臂的比例,可用较长的臂相对于较短的臂的长度比例来表示。 (3) 着丝点指数,即用较短的臂对整条

R带染色体的识别 正常中国人体细胞的R带带型特点和Dutrillaux提 供的R带带型基本在一致 1号 p:近端2个中等着色带,远端1条特别宽的深着色带,通常由3条带融合而成,约占1∕2长,二者之间为一宽的浅染区;q:中央一个浅染区将q分成大致相等的两部分。每一部分个由2-3条中等色带组成;着丝粒和次缢痕为阴性节段。 2号 p:3-4着色程度不同的带。自内向外逐渐加深;q:近端和远端各有2-3条中等着色带,中间为宽的淡然区,其中央可见1条窄的浅染带。 3号 p:中央1条渗着色带,远端一条窄的中等着色带,其余均淡染区;q:中央偏内侧处1条深着色带,远端1条窄的中等着色带,两者间的淡染区较p的淡染区宽; 着丝粒及其上下方为阴性节段。 4号 p近端着丝粒处1条中等着色带,末端1条深着色带,其间为淡染区;q:除远端1条窄的中等着色带外,其余均淡染有的可见4条宽窄不一的深染带。 5号 p:近端1条中等着色带,远端1条深着色带;q:近端1条中等着色带,远端3条深着色带,其内侧两带常常融合,末端带稍浅。 6号 p:近端1条宽的深着色带,远端1条窄的中等着色带;q:近端为浅染区,中央有1条窄的中等着色带,远端1条稍宽的深着色带。 7号 p:近端和中央各有1条中等着色带,远端一条深着色带,其间为淡染区;q:3条分布大致均匀的深着色带。近端和远端的带较宽,中间的带较窄。8号 p:2条中等着色带;q:远端一条深着色带,其上方约1∕3处1条窄的浅着色带,其余均淡染。

9号 p:近端一条深着色带,其余均淡染;q:中央和远端各1条深着色带,常互相融合;着丝粒区为阴性节段。10号 p:2条均匀分布的中等着色带:q:3条均匀分布的深着色带,常融合在一起,近着丝粒处1条窄的中等着色带。 11号 p:近端和远端1条中等着色带,中间为染区;q:近端和远端各1条深着色带,近端者比远端者宽而深,中间为宽阔的淡染区。 12号 p:近端和远端1条窄的中等着色带,中间为淡染区区;q:中央1个宽阔的淡染区将近端和远端的2个深着色带分开,远端者比进端者宽且深。 13号 p:随体不定着色;q:近端2条深着色带,常融合,远端1条中等着色带,中间为淡染区。 14号 p:随体不定着色;q:近端为浅染区,远端可见2条分布均匀的深着色带。 15号 p:随体不定着色;q: 中央1条窄的淡染带将q分成近端和远端两个宽的深着色区。 16号 p:全部深染;q:中央和远端个各1条深着色带,常融合在一起;着丝粒区为阴性节段。 17号 p:全部深染;q:近端和远端各1条深着色带,中间为窄的淡染区。 18号 p:近端为浅染区,远端1条窄的中等着色带;q :中央一条窄的中等着色带将宽阔的浅染区分成上下两部分。 19号 p:全部为1个深着色带;q:1个与p相仿的深着色带;着丝粒区为阴性节段。 20号 p:近端1条窄的中等着色带,其余均淡染;q:全部为一个宽的深着色带。 21号 p:随体不定着色;q:近端浅染,远端1个窄的中等着色带。 22号 p:随体不定着色;q:全部为1个宽的深染色带。 X p:近端为1个深着色带,远端为1个中等着色带:q:近端1个窄的中等着色带,远端2-3个窄的中等着色带,中间为浅染区。 Y p:全部为中等着色带;q:全部为浅染区。且自内向外逐渐变浅。

谁在管理我们的基因?——小RNA 此帖转载自《大科技·科学之谜》的网站,此刊作品允许自由转载 在细胞这样小小的空间里,成千上万的基因会不会为了各自的利益像我们人类社会一样发生无限多的矛盾、冲突呢?在这成千上万的基因开关程序中,每一次错误的操作都会导致生物病变或者畸形的恶果,那么,由谁来控制、协调这些基因的活动呢?在那个基因充斥的小小社会里,的确需要一种精确而高效的管理者。现在,人们终于知道,这个管理者来自生命世界里最神秘的一个家族。这个家族曾经臭名昭著。 杀死2000多万人的凶手 1918年,第一次世界大战终于在满目疮痍中结束。这场历时四年的战乱,使1000多万人丧生,更多的人流离失所,人们热切期盼着即将来临的和平与宁静生活。但是,这个小小的期望并没有慷慨地马上来到,一场更大规模的灾难的幽灵,在人们的欢颜尚未尽情展露时,已经悄然到来,即使第一次世界大战的死亡幽灵与之相比也相形见绌。 这个幽灵首先是从美国堪萨斯州的范斯顿军营降临人间的。1918年3月11日的午餐前,军营中一位士兵感到发烧、嗓子疼和头疼,部队医院的医生认为他患了普通感冒。然而,接下来出现了出人意料的混乱:午餐过后不久,100多名士兵都出现了相似的症状。几天之后,这个军营里出现了500多名这种“感冒”病人。 在随后的几个月里,这种“感冒”通过空气飞沫传播,其踪迹很快传遍了美国大地,随后又走出国门流传到了西班牙,并在全球开始蔓延。西班牙没有美国那么幸运,被这场流感夺去了800多万人的生命,是死亡人数最多的国家,所以这次流感也就得名“西班牙流感”。西班牙流感非常狠毒,以往的普通流感只是容易杀死年老体衰的老人和儿童,但这次它把死亡的阴影也投向了20岁到40岁的青壮年人。仅仅数月,“西班牙流感”在地球上像横扫过了一场飓风一样,来得突然去得也快,只是顺便带走了大约2000万到4000万人的宝贵生命,并且使美国人的平均寿命下降了整整10年。 这场令人类无法揣度的灾难,使人们不愿意相信是大自然的暴行,而更愿意怀疑是德国人的细菌战,或者是芥子毒气引起的。但是,这种怀疑在1997年被科学证实是错误的,灾难的罪魁祸首就是大自然制造的一种看起来很脆弱的RNA。美国军事病理研究所的病理学家陶本·伯杰领导的研究小组,研究了当年美国军营里死于感冒的21岁士兵的肺部样本,找到了一些流感病毒的遗传物质碎片,它们是纯粹的RNA。2001年,澳大利亚的科学家吉布斯在陶本伯杰的基础上进一步研究发现,造成1918年全球流感大流行的原因,是由于猪流感病毒的一段RNA“跳”到了人类普通流感病毒的RNA中,重新组成了毒力巨无霸的新种RNA流感病毒。这些崭新的病毒RNA一进入我们的人体细胞,马上将人类的基因指令关闭或篡改,以便完全为它们制造病毒装备和传宗接代服务,而人类原有的旧抵抗系统面对这个陌生的敌人在这么短的时间内竟毫无对策,最后只能听凭人的生命系统能量耗竭而崩溃。 RNA家族的传奇故事

人类染色体G显带示意图 口诀: 一秃二蛇三蝶飘四像鞭炮五黑腰 六号p似小白脸七上八下九两条 十号q三深带好十一低来十二高 十三四五一个样着色深带一二一 十六深带连着点十七深带跑得远 十八人小肚子大十九中间一点腰 二十头重脚轻二十一像葫芦瓢 二十二两两一点Y黑脚,Xpq一担挑 1号染色体(中央) p近侧1/2有两条宽阔和浓染的深带,远端有3-4条较窄较淡的带。长臂有5条深带,中央有一条最亮最深的带。q的次溢痕深染。 2号染色体(亚中) p有间隔较均匀的4条深带,中间的两条稍靠近。着丝粒染色很浅。长臂根据标本的质量可间6-8条深带。 3号染色体(中央) p和q中部色浅是3号染色体的特点。p近着丝粒区通常有两条深带。远端可见3条,中间的一条最宽最浓。q臂近端可见两条深带,中间一条明显的浅带,远侧有4-5条深带。 4号染色体(亚中) p有1-2条深带,q有均匀分布的4条深带,在较好的标本还可以分出较好的更多的带纹。 5号染色体(亚中) p有1-2条深带,q中段有3条深带(有时为1条),远端有1-2条深带。6号染色体(亚中) p中段为一明显宽阔的浅带,这是6号染色体的特征。远端和近端各有一条深带,后者紧邻着丝粒。在质量较好的标本可细分q有6条深带。 7号染色体(亚中) p上有3条深带,末端一条较宽且色深,有如“瓶盖”,q有3条明显的深带,远端一条较浅,且可分为两条。 8号染色体(亚中)最后一条深带宽浓粗壮 p的两条深带被一条浅带隔开,最后一条深带宽浓,粗壮,这是8号染色体的特征,q的3-5条带,近侧段内带和末端较浅的一条带常不明显 9号染色体(亚中)苗条 p有3条深带,远侧的两条深带有时融为一条。q有2条较亮的间隔均匀的深带,远端的一条有时一分为二,次溢痕不着色,长度变异大,但可用c带等选择性染色。 10号染色体(亚中)第一条宽浓 p中段有1-2条深带,q有间隔基本均匀的3条深带。远端2条相距较近。近侧的一条着色最深。 11号染色体(亚中)着丝粒可能染色 p中央有一宽阔的深带有时再分出较窄的一条。着丝粒可能染色。q近着丝粒有

第九章人类染色体 一、教学大纲要求 1.掌握人类染色体的结构形态、类型和数目; 2.掌握人类非显带核型和G显带核型分析及描述方法;3.掌握染色体多态性概念及其在医学研究中的应用;4.熟悉细胞分裂过程中染色体的传递; 5.熟悉性染色质xx假说; 6.了解人类细胞遗传学研究方法和进展。 二、习题 (一)A型选择题 1.真核细胞中染色体主要是由____组成。 A.DNA和RNA B.DNA和组蛋白质 C.RNA和蛋白质 D.核酸和非组蛋白质 E.组蛋白和非组蛋白 2.染色质和染色体是 A.同一物质在细胞的不同时期的两种不同的存在形式B.不同物质在细胞的不同时期的两种不同的存在形式C.同一物质在细胞的同一时期的不同表现 D.不同物质在细胞的同一时期的不同表现

E.两者的组成和结构完全不同 3.异染色质是间期细胞核中 A.螺旋化程度高,有转录活性的染色质 B.螺旋化程度低,有转录活性的染色质 C.螺旋化程度高,无转录活性的染色质 D.螺旋化程度低,无转录活性的染色质 E.以上都不是 4.常染色质是间期细胞核中 A.螺旋化程度高,有转录活性的染色质 B.螺旋化程度低,有转录活性的染色质 C.螺旋化程度高,无转录活性的染色质 D.螺旋化程度低,无转录活性的染色质 E.螺旋化程度低,很少有转录活性的染色质 5.经检测发现,某个体的细胞核中有2个X小体,表明该个体一个体细胞中有____条X染色体。 A.1B. 2C.3D. 4E.5 6.根据ISCN,人类C组染色体数目为 A.7对 B.6对

C.7对+X染色体 D.6对+X染色体 E.以上都不是 7.胞增殖周期是 A.从一次细胞分裂结束开始,到下一次细胞分裂结束时为止所经历的全过程 B.从一次细胞分裂开始,到下一次细胞分裂结束为止所经历的全过程 C.从一次细胞分裂结束开始,到下一次细胞分裂开始时为止所经历的全过程 D.从一次细胞分裂开始,到下一次细胞分裂开始为止所经历的全过程 E.从一次细胞分裂开始,到细胞分裂结束为止所经历的全过程 8.减数分裂和有丝分裂的相同点是 A.细胞中染色体数目都不变 B.都有同源染色体的分离 C.都有DNA复制 D.都有同源染色体的联会 E.都有同源染色体之间的交叉 9.生殖细胞发生过程中单分体出现在 A.减数分裂前期Ⅱ B.减数分裂中期Ⅱ C.减数分裂后期Ⅰ

1p短臂近侧1/2有两条宽阔和浓染的深带,远端有3-4条较窄较淡的带。长臂有5条深带,中央有一条最亮最深的带。q长臂的次溢痕深染。 2号染色体(亚中) p有间隔较均匀的4条深带,中间的两条稍靠近。着丝粒染色很浅。长臂根据标本的质量可间6-8条深带。 3号染色体(中央) p和q中部色浅是3号染色体的特点。p近着丝粒区通常有两条深带。远端可见3条,中间的一条最宽最浓。q臂近端可见两条深带,中间一条明显的浅带,远侧有4-5条深带。 1号染色体: 着丝粒和次缢痕染色深。 短臂——近侧段和中段各有一条深带,其中段深带稍宽,在处理较好的标本上,远侧段可显出3~4条淡染的深带。此臂分为3区,近侧的深带为2区1号带,中段深带为3区1号带。 长臂——次缢痕紧贴着丝粒,染色浓。其近侧为一宽的浅带,中段和远侧段各有两条深带,以中段第2深带染色较浓,中段两条深带稍靠近。此臂分为4个区,次缢痕远侧的浅带为2区1号带,中段第2深带为3区1号带,远侧段第3深带为4区1号带。 长臂——可见6-7条深带, 此臂分为3个区,第2和第 3深带之间的浅带为2区1 号带,第4和第5深带之间 为3区1号带。 短臂——可见4条深带,中段 的两条深带稍靠近。此臂分为 两个区, 中段第2、3深带之间的浅带为2区1号带。 明显宽阔的 浅带 着丝粒染色 浓。 长臂——一般在近侧段和远侧段各有一条较宽的深带。在处理较好的标本上,远侧段的深带可分为3条深带,此臂分为两个区,中段浅带为2区1号带。 短臂——一般在近侧段可见两条深带,远侧段可见3条深带,其中远侧段近端部的一条较窄,且着色较淡,这是区别3号染色体短臂的显著特征。此臂分为2个区,中段浅带为2区1号带。 明显宽阔的浅带

人类基因组图谱定义 1543年,比利时解剖学家A·维萨里(1514-1564)发表了划时代的著作《人体的构造》,开创了人体解剖学,使人们从宏观上了解了自己。“人类基因组计划”建立的人类基因组图,被誉为“人体的第二张解剖图”,它将从微观上或者说从根本上使人类了解自己。 人类第一个基因组草图 2000年6月26日,美国总统克林顿和英国首相布莱尔联合宣布:人类有史以来的第一个基因组草图已经完成。2001年2月12日中、美、日、德、法、英等6国科学家和美国塞莱拉公司联合公布人类基因组图谱及初步分析结果。 人类基因组计划中最实质的内容,就是人类基因组的DNA序列图,人类基因组计划起始、争论焦点、主要分歧、竞争主战场等都是围绕序列图展开的。在序列图完成之前,其他各图都是序列图的铺垫。也就是说,只有序列图的诞生才标志着整个人类基因组计划工作的完成。 2003年4月15日,在DNA双螺旋结构模型发表50周年前夕,中、美、日、英、法、德六国元首或政府首脑签署文件,六国科学家联合宣布:人类基因组序列图完成。 人类基因组图谱的绘就,是人类探索自身奥秘史上的一个重要里程碑。它被很多分析家认为是生物技术世纪诞生的标志,也就是说,21世纪是生物技术主宰世界的世纪。正如一个世纪前量子论的诞生被认为揭开了物理学主宰的20世纪一样。 全球专家拟绘癌症基因图谱 国际癌症基因组协会4月29日在英国伦敦成立。这一组织计划通过统筹各国和地区专家的合作,耗资10亿美元,历时10年,绘制较为完整的致癌基因突变图谱。目前已有英国、中国和美国等9国加入这一计划。 专家认为,图谱将为癌症预防、诊断和治疗带来一场革命,开辟癌症个案化治疗的新时代。 方法 国际癌症基因组协会计划利用更加先进、快速的基因组测序新技术,详细研究50种不同类别的癌症,希望找到所有与癌症相关的基因突变现象。 英国剑桥韦尔科姆基金会桑格研究所是这一计划的主要参与者之一。 英国《泰晤士报》援引桑格研究所专家迈克·斯特拉顿的话说:“借助更快速的脱氧核糖核酸(DNA)测序新技术,国际癌症基因组协会雄心勃勃,志在为数以千计癌症基因组测序,制作一个涵盖所有DNA变异的目录,绘制完整的癌变图谱。” 越来越多科研成果表明,癌症并非单一类型。而每种癌症都包括大量由不同类型基因突变导致的不同亚种类别,需要分别对症治疗。 国际癌症基因组协会计划在每种癌症的研究中,提取500名病人的细胞并测序基因组,与健康细胞作比对,以期找出导致癌细胞形成和扩散的基因突变。 意义 专家认为,图谱绘制对于癌症治疗具有革命性意义。 如果图谱绘制成功,医生就可准确掌握单个患癌病人的致癌基因突变因素,进而更为轻松地对症下药,寻找对特定病人或特定癌症种类具有针对性的治疗药物。 比如,医学界目前普遍认为,赫赛汀(Herceptin)是特定种类乳癌的治疗药物。 图谱还有助于发明新的癌症治疗药物。 韦尔科姆基金会负责人马克·沃尔波特说,识别致癌基因突变是癌症治疗领域内的一次“大跨步”进展,目的在于实现“对症治疗”。 沃尔波特披露,桑格研究所的斯特拉顿等专家已启动一项致力于研发癌症治疗新药的计划。 合作 国际癌症基因组协会成立的作用还在于促进各国专家合作。 目前已确定加入这一计划的国家为英国、中国、美国、澳大利亚、加拿大、法国、印度、日本和新加坡。 协会计划对每一种类癌症的研究资助2000万美元,因而整个研究项目将耗资约10亿美元。