微生物发酵工程实验

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:11

《发酵⼯程实验》实验⼀淀粉酶⽣产菌的筛选⼀、实验⽬的学习淀粉酶产⽣菌的筛选⽅法。

⼆、实验原理淀粉酶在酿造、纺织、⾷品加⼯、医药等领域有⼴泛⽤途。

淀粉酶是⼀类淀粉⽔解酶的统称,它能将淀粉⽔解成糊精等⼩分⼦物质并进⼀步⽔解成麦芽糖或葡萄糖,淀粉被⽔解后,遇碘不再变蓝⾊,因此可根据淀粉培养基上透明圈的⼤⼩来判断所选菌株的淀粉酶活⼒。

三、实验⽤品1.样品淀粉含量丰富的⼟样。

2.培养基⾁汤培养基:⽜⾁膏3g,蛋⽩胨10g,NaCl 5g,加⽔⾄1000ml,pH7.0。

121℃灭菌20min。

初筛平板培养基:⽜⾁膏3g,蛋⽩胨10g,NaCl 5g,可溶性淀粉2g,琼脂18g,加⽔⾄1000ml,pH7.4。

121℃灭菌20min。

Lugol碘液:碘1g,碘化钾2g,蒸馏⽔300ml。

先将碘化钾溶解在少量⽔中,再将碘溶解于碘化钾溶液中,待碘全溶后,加⾜⽔即可。

3.器材⾼压蒸汽灭菌锅,超净⼯作台,电⼦天平,电炉,恒温振荡器,恒温培养箱;烧杯,量筒,三⾓瓶,培养⽫,移液管,洗⽿球,试管,试管架,接种针,涂布棒。

四、实验⽅法1.培养基制备:配制⾁汤培养基45ml,分装于250ml三⾓瓶中,纱布封⼝,灭菌。

配制初筛平板培养基350ml,分装于500ml三⾓瓶中,封⼝膜封⼝,灭菌。

2.倒平板:将融化的初筛平板培养基冷却⾄50~60℃,以⽆菌操作法倒⾄已灭菌的培养⽫中,⾄盖满底部。

冷却凝固待⽤。

3.样品预处理:取5g⼟样接⼊45ml⾁汤培养基中,30℃摇床振荡15min制成⼟壤悬液,此时的稀释度为10-1。

另取4⽀试管,分别记作10-2、10-3、10-4、10-5共5个梯度,每⽀试管内加⼊9mL⽆菌⽔。

⽤⽆菌移液管从三⾓瓶中吸取1mL⼟壤悬液,加⼊到10-2试管中混匀,再从此试管中吸取1mL加⼊到10-3试管中,依此类推直⾄10-5试管。

4.平板涂布分离:分别从不同稀释度的试管中吸取0.1ml悬液,均匀涂布于初筛培养基平板上,于30℃培养24~48h。

一、实验目的1. 熟悉微生物发酵的基本原理和操作流程。

2. 掌握微生物接种、培养、发酵等实验技术。

3. 学习如何观察和记录发酵过程中的现象,分析发酵效果。

二、实验原理微生物发酵是指利用微生物的代谢活动,将有机物质转化为人类所需的产物,如酒精、有机酸、酶等。

发酵过程中,微生物通过分解底物产生能量,同时合成目标产物。

本实验以酒精发酵为例,探究微生物发酵的基本原理和操作方法。

三、实验材料与仪器材料:1. 酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)2. 葡萄糖3. 酵母膏4. 灭菌水5. 酒精计6. 硅胶仪器:1. 烧杯2. 研钵3. 玻璃棒4. 移液管5. 恒温水浴锅6. 烧瓶7. 玻璃漏斗8. 紫外线灯四、实验步骤1. 酵母菌活化:- 将酵母菌菌种接种于含有葡萄糖和酵母膏的培养基中,置于28℃恒温培养箱中培养24小时。

- 取活化后的酵母菌,用无菌移液管转移至另一无菌培养基中,继续培养。

2. 发酵液制备:- 将葡萄糖和酵母膏溶解于灭菌水中,配制成一定浓度的发酵液。

- 将活化后的酵母菌接种于发酵液中,充分搅拌均匀。

3. 发酵:- 将发酵液置于28℃恒温培养箱中发酵,每隔一定时间取样测定酒精含量。

4. 酒精含量测定:- 用酒精计测定发酵液中的酒精含量。

- 记录酒精含量随时间的变化。

5. 发酵结束:- 当酒精含量达到预期值时,停止发酵。

- 将发酵液过滤,去除菌体。

6. 酒精含量分析:- 对发酵液中的酒精含量进行分析,确定发酵效果。

五、实验结果与分析1. 发酵曲线:实验结果表明,发酵液中的酒精含量随时间逐渐增加,并在发酵后期达到峰值。

发酵过程中,酒精含量变化曲线呈S型,符合微生物发酵的一般规律。

2. 酒精含量分析:通过酒精计测定,发酵液中的酒精含量为5.6%。

六、讨论1. 本实验成功实现了酒精的发酵,验证了微生物发酵的基本原理和操作方法。

2. 发酵过程中,酵母菌通过分解葡萄糖产生酒精和二氧化碳。

发酵工程实训报告一、引言1.1 任务概述发酵工程是一种将微生物作为催化剂制备生物活性产物的生物技术。

本报告将介绍发酵工程实训项目的目标及其重要性。

1.2 实训背景发酵工程实训是化学工程专业的重要实践环节,通过该实训能使学生掌握发酵工程的基本原理、操作技能和工程应用。

二、实训目标2.1 理论目标1.掌握发酵工程的基本原理,包括微生物的培养、发酵过程的控制和产物提取等;2.了解发酵工程在生产过程中的应用领域和发展趋势。

2.2 实践目标1.学会操作发酵罐等实验设备,进行微生物的培养和发酵过程的控制;2.实施发酵工程实验,提取和分析产物。

三、实验步骤3.1 实验准备1.准备发酵罐、培养基等实验设备和试剂;2.消毒实验器材,保证实验环境的无菌。

3.2 微生物培养1.预处理微生物菌种,将其接种到培养基中;2.对微生物进行发酵前的预处理,如调整培养基的pH值等。

3.3 发酵过程控制1.设置发酵罐的温度、搅拌速度、通气量等参数,控制发酵过程;2.对发酵罐中的培养基进行采样,监测微生物的生长情况和产物的积累。

3.4 产物提取和分析1.收集发酵产物,进行提取和分离;2.使用各种分析方法对产物进行定性和定量分析。

四、实验结果及讨论4.1 微生物的生长情况与产物积累1.监测微生物在发酵过程中的生长曲线,分析生长速率和最大生长浓度;2.分析产物的积累情况,探讨发酵条件对产物类型和产量的影响。

4.2 发酵过程的控制效果1.分析不同参数设置对发酵过程的影响,如温度、pH值等;2.讨论控制参数对产物质量的影响。

五、实训总结与展望5.1 实训总结1.实践中掌握了发酵工程的基本原理和操作技能;2.加深了对发酵工程在生产过程中的应用意义的理解。

5.2 实训展望1.进一步研究发酵工程在生物医药、环境保护等领域的应用;2.探索新的发酵工程实训项目,提升学生的实践能力。

六、参考文献在报告末尾列出参考文献,包括相关教材、期刊论文等。

以上是本实训报告的基本框架和内容安排,通过实际操作和分析,我们将全面、详细、完整地讨论了发酵工程实训的任务主题。

第1篇一、实验目的1. 了解发酵工程的基本原理和操作方法;2. 掌握微生物的培养、分离、鉴定及发酵条件优化等实验技术;3. 提高实验操作能力和数据分析能力。

二、实验原理发酵工程是一门研究微生物发酵过程及其应用的科学。

通过发酵工程,可以利用微生物的代谢活动生产出各种有用的产品,如食品、医药、化工产品等。

本实验主要涉及微生物的培养、分离、鉴定及发酵条件优化等实验技术。

三、实验材料与仪器1. 材料:土壤样品、牛肉膏蛋白胨培养基、葡萄糖、酵母提取物、氯化钠、硫酸铵、磷酸二氢钾、硫酸镁、琼脂等;2. 仪器:高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、显微镜、电子天平、pH计、发酵罐、酒精灯、试管、培养皿等。

四、实验方法1. 微生物分离与纯化(1)土壤样品的采集与处理:在校园内采集土壤样品,将土壤样品过筛,去除杂质,备用;(2)牛肉膏蛋白胨培养基的制备:按照实验要求,称取牛肉膏、蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、硫酸铵、磷酸二氢钾、硫酸镁等试剂,加入适量的水,搅拌均匀,煮沸10分钟,待冷却后加入琼脂,搅拌均匀,倒入培养皿中,待凝固;(3)土壤样品的接种:将处理好的土壤样品稀释,取适量涂布在牛肉膏蛋白胨培养基上,置于恒温培养箱中培养;(4)分离纯化:观察菌落特征,挑选单菌落进行纯化,重复以上步骤,直至获得纯化菌株。

2. 微生物鉴定(1)观察菌落特征:观察纯化菌株在牛肉膏蛋白胨培养基上的菌落特征,如菌落大小、形状、颜色、边缘等;(2)显微镜观察:将纯化菌株进行涂片、染色,在显微镜下观察菌体形态、染色特性等;(3)生化试验:进行糖发酵试验、氧化酶试验、淀粉酶试验等,鉴定菌株的生理生化特性。

3. 发酵条件优化(1)发酵培养基的制备:根据实验要求,称取葡萄糖、酵母提取物、氯化钠、硫酸铵、磷酸二氢钾、硫酸镁等试剂,加入适量的水,搅拌均匀,煮沸10分钟,待冷却后加入琼脂,搅拌均匀,倒入发酵罐中;(2)发酵条件优化:通过改变发酵温度、pH值、接种量、发酵时间等条件,观察发酵产物的产量和品质,确定最佳发酵条件。

发酵工程实验报告总结发酵工程实验是一项非常重要且广泛应用的实验,通过实验,我们可以了解到发酵过程中的微生物生长和代谢规律,提高发酵过程的效率和产物质量。

本次实验主要涉及到发酵过程中的控制变量,发酵过程中微生物的生长和代谢规律的研究以及发酵过程中产物的分析等内容。

通过本次实验,我了解到了发酵过程中的一些基本原理和技术,对发酵工程有了更加深入的认识。

在实验中,我们首先进行了菌种的培养和优选。

通过实验,我们了解到菌种的选择和培养过程对发酵过程中的微生物生长和产物质量具有重要的影响。

通过对不同菌种的筛选和培养条件的优化,我们可以选择到合适的菌种,并使其生长状况良好,提高发酵过程的效率。

在实验中,我们还进行了发酵过程的控制变量的研究。

通过对发酵过程中温度、pH值、氧气供应等因素的控制,我们可以调节微生物的生长速度和产物的合成效率。

实验结果表明,控制变量对发酵过程中的微生物生长和产物质量具有明显的影响。

因此,合理地控制发酵过程中的各项参数是提高发酵效率和产物质量的关键。

在实验中,我们还对发酵过程中微生物的生长和代谢规律进行了研究。

通过对微生物数量、生物量、细胞代谢产物等指标的测定和分析,我们可以了解到微生物在不同生长阶段的代谢特点和变化规律。

实验结果表明,微生物生长和代谢过程中有明显的生长阶段和代谢阶段的变化,我们可以根据这些变化规律来调节发酵过程中的控制变量,提高发酵效率。

最后,在实验中,我们还对发酵过程中产物的分析进行了研究。

通过对发酵产物的组成、含量、纯度等指标的分析和测定,我们可以评估发酵过程的效果和产物质量。

实验结果表明,发酵产物的组成和含量与微生物的生长和代谢过程密切相关,通过调节好发酵过程中的控制变量和选择合适的菌种,我们可以获得高质量的发酵产物。

综上所述,发酵工程实验是一项非常重要和有意义的实验,通过实验,我们可以了解到发酵过程中的微生物生长和代谢规律,探索调节发酵过程的控制变量以提高发酵效率和产物质量的方法。

发酵工程实验报告年级专业姓名学号实验题目微生物工程实验(一组)一、实验目的1.熟练掌握无菌操作技术,了解生物发酵过程中种子的扩培过程;2.掌握小型发酵罐管路消毒、空消、实消、菌种培养等技术;3.学习掌握小型发酵罐接种、取样操作系统;4.学习使用糖度仪,掌握血球计数板法;5.掌握两种生长曲线的测定方法:干重法和血球计数板法,绘制生物基质的相关曲线。

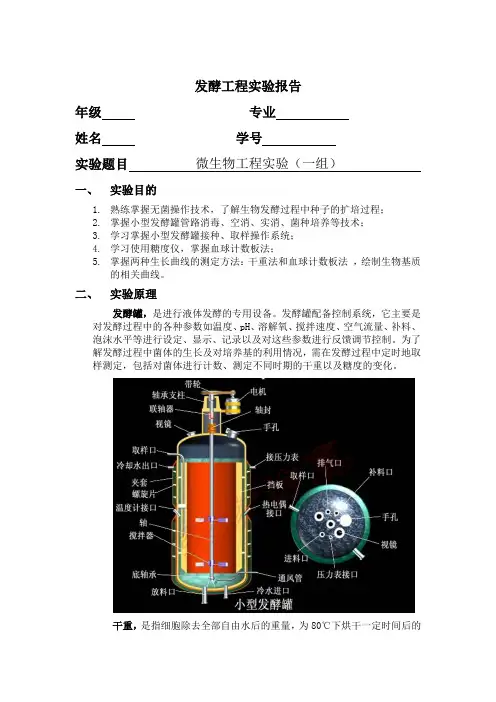

二、实验原理发酵罐,是进行液体发酵的专用设备。

发酵罐配备控制系统,它主要是对发酵过程中的各种参数如温度、pH、溶解氧、搅拌速度、空气流量、补料、泡沫水平等进行设定、显示、记录以及对这些参数进行反馈调节控制。

为了解发酵过程中菌体的生长及对培养基的利用情况,需在发酵过程中定时地取样测定,包括对菌体进行计数、测定不同时期的干重以及糖度的变化。

干重,是指细胞除去全部自由水后的重量,为80℃下烘干一定时间后的恒重,即失水后的质量。

可用离心或过滤法测定。

一般干重为湿重的10-20%。

在离心法中,将一定体积待测培养液倒入离心管中,设定一定的离心时间和转速,进行离心,并用清水离心洗涤1-5次,进行干燥。

干燥可用烘箱在105℃或100℃下烘干,或采用红外线烘干,也可在80℃或40℃下真空干燥,干燥后称重。

血球计数板法,血球计数板是一种有特别结构刻度和厚度的厚玻璃片,玻片上有四条沟和两条嵴,中央有一短横沟和两个平台,两嵴的表比两平台的表面高0.1mm,每个平台上刻有不同规格的格网,中央0.1mm面积上刻有400个小方格。

通过显微镜观察,统计一定大格内微生物的数量,即可算出1毫升菌液中所含的菌体数。

微生物生长曲线,是以微生物数量(活细菌个数或细菌重量)为纵坐标,培养时间为横坐标画得的曲线。

一般说,微生物(细菌)重量的变化比个数的变化更能在本质上反应出生长的过程。

曲线可分为三个阶段即生长率上升阶段(对数生长阶段)、生长率下降阶段及内源呼吸阶段。

三、实验材料及器材1.菌种酵母菌(saccharomyces)2.药品蛋白胨、葡萄糖NH4Cl、酵母浸粉、蒸馏水、种子液、无菌蒸馏水、泡敌3.培养基种子培养基发酵培养基4.仪器设备摇床1台;超净工作台6台;电炉2个;在位机械搅拌式发酵罐4台;三角烧瓶;小试管;酒精棉球若干;工业用酒精一瓶;离心机1台;振荡器6台;烘箱1台;显微镜3台玻璃棒12个;50ml量筒6个;500ml量筒6个;100ml烧杯6个;500ml烧杯6个;250ml三角烧瓶2个;500ml三角烧瓶 6个;接种环6个;酒精灯6个;棉线、纱布、报纸若干;天平6个;蒸馏水瓶6个;擦镜纸若干;滤纸若干;离心管若干;血球计数板 6个;试管架12;棉线手套4双等四、实验步骤(一)菌种的扩培1.菌种的活化(已准备)(1)将酵母菌接种于种子培养液中,摇瓶培养,180rpm,28℃,48h 。

《发酵工程》课程实验教学大纲(生物制药方向)《发酵工程》课程实验教学大纲(生物制药方向)1. 实验教学目的:本课程旨在通过实验教学,使学生通过参与实际的发酵工程操作,了解发酵过程的基本原理与技术,并培养其实验操作、数据处理、问题解决和团队合作等能力,为将来从事相关生物制药工作做好准备。

2. 实验教学内容:(1)发酵工艺基础实验:学生学习发酵基本原理、发酵微生物筛选与培养方法、介质配方与调控策略等。

实验内容包括发酵微生物的分离与纯化、菌种的培养与保藏、生物酶的筛选与鉴定、酵母菌的发酵与调控等。

(2)发酵设备与控制实验:学生学习发酵设备的结构与工作原理、发酵过程的监测与控制方法等。

实验内容包括发酵设备的组装与调试、发酵过程中的参数监测与控制、发酵设备的日常维护与管理等。

(3)发酵工程实验:学生参与真实的发酵工程项目,掌握从发酵微生物的分离与培养到产品的提取与纯化的整个流程。

实验内容包括发酵工艺的设计与优化、发酵过程的实时监测与控制、产品的提取与纯化等。

3. 实验教学安排:(1)实验前准备:学生提前学习与准备实验所需的理论知识,包括发酵工艺原理、发酵微生物的特性、发酵设备的工作原理等。

(2)实验讲解与指导:教师进行实验讲解,包括实验目的、操作步骤与注意事项等,并指导学生进行实验操作,确保实验工作的安全与顺利进行。

(3)实验数据处理与报告撰写:学生对实验数据进行整理与分析,并撰写实验报告,包括实验目的、方法、结果与讨论等,培养学生的科学研究与论文写作能力。

4. 实验成果评价:(1)实验报告:根据实验报告的完整性、准确性、逻辑性和深度等维度对学生进行评价,并根据评价结果进行成绩评定。

(2)实验操作:根据学生在实验过程中的操作规范性、技术熟练度和实验结果的准确性等维度进行评价,并根据评价结果进行成绩评定。

(3)实验问题解决与团队合作:根据学生在实验中遇到问题的解决能力和与同学协作的团队精神进行评价,并根据评价结果进行成绩评定。

一、实验目的1. 了解发酵工程的基本原理和操作方法。

2. 掌握发酵过程中菌种培养、培养基配制、发酵条件控制等基本技能。

3. 熟悉发酵过程中产物生成的监测方法。

二、实验原理发酵工程是指利用微生物的代谢活动,将生物质资源转化为人类所需产品的一门综合性工程技术。

本实验以谷氨酸棒杆菌为研究对象,通过摇瓶发酵的方式,探究其在适宜条件下对葡萄糖的转化率及谷氨酸的生成情况。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:摇床、锥形瓶(250ml)、移液管、pH计、生物传感仪、分析天平、发酵培养基、葡萄糖、酵母膏、胰蛋白胨、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、苯甲酸钠、EDTA钠、氯化钠等。

2. 试剂:葡萄糖、酵母膏、胰蛋白胨、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、苯甲酸钠、EDTA钠、氯化钠等。

四、实验步骤1. 培养基配制:按照实验要求,称取葡萄糖、酵母膏、胰蛋白胨、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、苯甲酸钠、EDTA钠、氯化钠等试剂,加入适量的去离子水,充分溶解后,调节pH至7.0,定容至1000ml。

2. 菌种活化:从菌种保藏管中取出谷氨酸棒杆菌,接种于装有适量培养基的锥形瓶中,置于摇床上,37℃恒温培养24小时。

3. 接种:将活化后的菌种以1%的接种量接种于新鲜培养基中,置于摇床上,37℃恒温培养。

4. 发酵过程监测:每隔2小时取样,测定还原糖含量、谷氨酸含量、pH值等指标。

5. 数据处理与分析:将实验数据绘制成曲线,分析发酵过程中还原糖消耗、谷氨酸生成、pH值变化等规律。

五、实验结果与分析1. 还原糖消耗曲线:在发酵过程中,还原糖含量逐渐降低,表明谷氨酸棒杆菌在消耗葡萄糖的同时,产生谷氨酸。

2. 谷氨酸生成曲线:在发酵过程中,谷氨酸含量逐渐升高,表明谷氨酸棒杆菌在适宜条件下能够高效地将葡萄糖转化为谷氨酸。

3. pH值变化曲线:在发酵过程中,pH值逐渐下降,表明谷氨酸棒杆菌在代谢过程中产生酸性物质。

六、实验结论1. 本实验成功实现了谷氨酸棒杆菌的摇瓶发酵,为谷氨酸生产提供了实验依据。

发酵工程实验指导书(2014版)宁波大学海洋学院2014.09发酵工程实验指导书目录实验一乳酸菌的分离与初步筛选实验实验二乳酸菌的初步鉴定实验实验三乳酸菌菌种保藏实验实验四乳酸菌的培养与发酵实验实验五乳酸菌发酵产物的分析与测定实验六发酵罐操作训练发酵工程实验指导书(2014版)3实验一 乳酸菌的分离与初步筛选实验一、 实验目的及要求1、 掌握从环境样品中分离所需微生物的一般操作2、 掌握平板划线分离菌种的原理和操作方法3、 掌握利用透明圈法获得单菌落菌株的原理。

二、 实验原理自然样品中存在混杂的微生物,通过选择性培养基及样品稀释使形成细胞分散液,再通过固体培养基在合适的培养条件下培养形成单菌落,由此得到分离的纯培养菌株。

乳酸菌最基本的代谢特性是发酵产酸,待分离样品在合适的培养基和培养条件下,乳酸菌在特定设计的培养基中由于生长产酸产生溶钙形象,从而在培养基中产生透明圈,透明圈直径大小可反映菌落生长产酸量的大小,而不是乳酸菌或不产生酸积累的细菌不能产生透明圈。

三、 实验器材1、 待用分离样品(腌菜,各种泡菜,酸奶,植物汁液,等);2、 培养基:MRS 培养基或改良乳酸菌分离培养基;无菌水;3、 器皿与设备:培养皿、移液管、试管、三角瓶、接种环、涂布棒、超净工作台、天平、采样瓶,培养箱,等。

四、 方法和步骤 1、 分离样品的采集 采样须知:结合乳酸菌菌种特性(文献资料查阅),获取乳酸菌在自然界或相关产品等的分布规律,设计样品采集范围。

采集样品经适当保存或立即处理。

2、 菌种的分离称取样品5g 或5ml →加到45ml 无菌水的三角瓶中(30℃恒温处理20分为佳)→充分震荡后(含玻璃珠)使其自然沉淀→用1ml 移液管吸取上清菌悬液1ml 至9ml 无菌水试管中→依次进行10倍稀释至10-4~10-5→用移液管吸取1mL 菌悬液至含碳酸钙的MRS 培养基平板中,涂布均匀→30℃恒温培养2~3天→观察菌落,分别挑取生长良好的含透明圈的可疑乳酸菌单菌落,分别移接至普通乳酸菌培养基的斜面试管,菌种编号,30℃恒温培养1~2天,长菌后在4℃冰箱保存待用。

精选全文完整版(可编辑修改)《发酵工程实验》教学大纲一、课程基本情况课程编号:132L13B 学分:1 周学时:4 总学时:34 开课学期:3.1开课学院:海洋学院课程英文名称:Experiment of Fermentation Engineering适用专业:海洋资源与环境,食品科学与工程课程类别:专业方向模块选修课课程修读条件:必须先修微生物学等课程实践方式:网络课程地址:课程负责人:所属基层学术组织:生物与海洋科学二、课程简介本课程主要学习现代发酵工业中有关菌种的分离筛选与鉴定,菌种的保藏原理与方法,工业发酵菌种的扩大培养与发酵方法;工业发酵基本产物的检测以及实验室发酵罐的操作原理与操作方法;同时训练学生利用课程实验进行实验报告的写作。

使学生能够将课堂上学到的发酵工程基础理论知识和实际运用相结合,锻炼学生解决发酵工程实际问题的能力。

三、教学目标、任务教学目标:通过本实验课的教学,使学生加深对生物工程专业基础理论课程的理解,掌握发酵工程实验的基本操作和技能,培养学生观察、分析问题、解决问题的能力,以及在生物工程领域从事科研与生产的综合能力,同时培养学生实事求是、严肃认真的科学态度。

教学任务:完成本实验课设计的所有单元实验,指导学生进行实验的设计、实验准备与实验操作,并完成实验数据的处理与实验报告的写作,培养学生独立进行发酵相关的微生物分离、接种、培养与发酵产物分析等基本技能,提高学生分析问题与解决问题的能力,提高科研素质与科研能力。

四、教学方法与基本要求教学方法:开展实验课进行实验方案设计,实验理论指导,实验操作与实验结果的分析与讨论等基本要求:本实验课设置不同单元实验,每4人一组。

通过本课程的教学,使学生掌握生物工程专业实验技术的基本操作和技能训练,根据生物工程实验的特点,学会工业生产用菌种的分离与初步鉴定,发酵培养基的制备和灭菌,掌握接种操作、微生物培养观察的方法及发酵过程中间控制及分析测定等方法。

发酵工程实验报告总结与反思引言发酵工程是一门同时涉及生物学、化学、工程学等多学科交叉的学科,其应用广泛,涵盖食品、制药、能源等领域。

本次实验是在发酵工程方面的基础实验,旨在通过观察和控制微生物在拟合法罐中的发酵过程,了解并掌握发酵工程的基本原理和操作要点。

实验目的1. 通过观察发酵曲线,了解发酵过程中的生物学特征;2. 掌握发酵工程中常用的微生物菌种培养技术;3. 学会调控发酵条件,提高发酵效率。

实验过程本次实验选取酵母菌作为发酵微生物,使用琼脂平板培养菌株,获得单菌种。

然后将菌株接种到小规模发酵罐中,控制发酵温度、pH值和通气速率,观察发酵过程中的生物学特征。

最后,利用收获的数据绘制发酵曲线,并进行数据分析。

实验结果通过本次实验,我们获得了以下结果:1. 发酵过程中,酵母菌的生长呈现指数增长的趋势;2. 正确的温度、pH值和通气速率的控制,对于发酵效果至关重要;3. 根据发酵曲线的变化,可以预测发酵过程中的产物生成和生物质积累。

实验总结本次实验是我们在发酵工程方面的第一次实践,通过实际操作和数据分析,我们对发酵过程中的一些基本概念和操作方法有了初步了解。

同时,也发现了一些问题和改进的空间。

首先,我们在控制条件方面存在一定的不足。

尽管我们设定了标准的温度、pH值和通气速率,但在实际操作中,由于设备的限制和人为操作的不准确性,我们的控制精度并不高,这可能对发酵过程的结果产生了一定的影响。

因此,今后的实验中,我们应该更加认真地对待实验操作过程,提高操作的准确性。

其次,我们在数据分析方面还有待提高。

虽然我们成功绘制了发酵曲线,并通过曲线分析发现了一些规律,但我们对于数据的解读还不够深入。

今后在实验数据的处理和分析上,我们应该加强对实验结果的理解和解读能力,更好地调整和控制发酵过程,以达到更好的效果。

最后,本次实验中我们只以酵母菌为例进行了发酵实验,但发酵工程涉及到多种微生物和产物,因此今后我们应该在实验中考虑更多的微生物菌种和产物类型,以更好地了解发酵工程的广泛应用。

发酵工程实验方案的设计本实验的目的是通过发酵工程实验,探讨在不同条件下发酵过程对产物的影响,优化发酵参数以提高产物的质量和数量。

实验材料:1. 酵母菌2. 发酵罐3. 发酵培养基4. pH计5. 温度控制设备6. 搅拌器7. 无菌操作台8. 实验室常规设备实验步骤:1. 准备工作确保所有材料和设备都已清洁消毒,并在无菌操作台上进行操作。

2. 发酵罐的准备将发酵罐进行清洁消毒,并加入适量的发酵培养基。

根据实验设计的要求,可以调节发酵培养基的pH值和温度。

3. 加入酵母菌将事先培养好的酵母菌接种到发酵罐中,确保接种量合适。

4. 发酵过程控制在发酵过程中,通过监测pH值和温度,以及调节搅拌速度,控制发酵过程的条件。

5. 样品检测在不同时间点,取样品进行检测,包括产物的数量和质量,以及培养基中的营养成分的消耗情况等。

6. 数据统计和分析对实验数据进行统计和分析,探讨不同发酵条件对产物的影响,寻找最优的发酵参数。

实验设计:1. 不同初始pH值对酵母菌发酵产物的影响分别设置初始pH值在不同条件下的实验组,通过检测不同时间点的产物浓度,探讨不同初始pH值对酵母菌发酵产物的影响。

2. 不同温度条件下的发酵实验设置不同温度下的发酵实验组,通过检测不同温度条件下产物的产量和质量,探讨温度对发酵产物的影响。

3. 不同搅拌速度对发酵的影响在相同的pH值和温度条件下,设置不同搅拌速度的实验组,通过检测产物的质量和数量,探讨搅拌速度对发酵的影响。

实验结果和讨论:1. 不同初始pH值对酵母菌发酵产物的影响实验结果表明,初始pH值对酵母菌发酵产物有明显影响。

在中性条件下,产物的产量和质量较高,而在酸性和碱性条件下,产物的产量显著减少。

2. 不同温度条件下的发酵实验实验结果表明,较低的温度条件下,产物的产量较低,但质量较好;较高的温度条件下,产物的产量较高,但质量有所下降。

3. 不同搅拌速度对发酵的影响实验结果表明,在较低的搅拌速度下,产物的产量较低,但质量较好;在较高的搅拌速度下,产物的产量较高,但质量略有下降。

发酵⼯程实验⽅案⽣物发酵⼯程实验实验⼀................................ 利⽤酵母富集培养基分离酵母菌实验⼆... ......................... 分离纯化酵母菌实验三... ......................... 酵母菌的保藏实验四............................... ⼤肠杆菌⽣长曲线测定及pH对⽣长曲线的影响实验五.............................. 发酵罐的构造及操作实验六.............................. 发酵罐实灌灭菌操作实验七.............................. 利⽤7L发酵罐对地⾐芽孢杆菌进⾏补料分批发酵培养实验⼋..............................淀粉酶⽣成曲线的测定实验⼀、利⽤酵母富集培养基分离酵母菌⼀实验⽬的1、通过本实验加深理解酵母富集培养基的原理和应⽤;2、掌握涂布分离技术;3、熟悉从⾃然样品⼟壤中分离酵母菌的具体操作⽅法⼆实验原理酵母菌主要分布于含糖⾼和酸度较⾼的⾃然环境中,在果园表⼟和浆果、蔬菜、花蜜和蜜饯等的表⾯很容易找到它们。

在⼟壤中,由于各种微⽣物混杂在⼀起且酵母菌的数量相对⽐较少,故可以利⽤酵母菌富集培养基进⾏富集培养,该培养基含有较⾼的葡萄糖(5%)和较酸(pH为4.5)的环境,以及能抑制多种杂菌(许多细菌、放线菌和快速⽣长霉菌)的孟加拉红(玫瑰红),故⼗分有利于酵母菌的增值。

三实验材料⼟壤(标注采集地点)培养基:酵母富集培养基(5%葡萄糖、0.1%尿素、0.1%硫化铵、0.25%磷酸⼆氢钾、0.05%磷酸氢⼆钠、0.1%七⽔合硫酸镁、0.01%七⽔合硫酸铁、0.05%酵母膏、0.003%孟加拉红、1.9%琼脂 pH4.5)移液枪、培养⽫、天平、涂布棒、棉绳、250ml三⾓瓶、75%酒精棉花、摇床等四实验步骤1、采集⼟样:采集葡萄园或其他果园、菜地等的⼟壤若⼲(要求:先铲去2~3cm 的表⼟,再采集⼟样)适当研碎。