周进周出辐流式二沉池的工艺设计

4.1 配水系统的设计

配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。而常用的配水系统为配水槽和布水孔。

4.1.1 配水槽的设计

目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。布水孔的形状分为圆形和方形。布水孔间距有等距,也有不等距。

图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。配水槽宽600mm。

根据结构设计分析,配水槽底厚一般为壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁边计算)δ2

B(δ为配水槽壁和集水

+

+b

槽堰壁厚度)。

4.1.2 进水区挡水裙板的设计

挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。与池壁的距离与配水槽的宽度相等。

4.2 出水装置的设计

出水装置由集水槽和挡板组成。

4.2.1 二沉池集水槽的设计

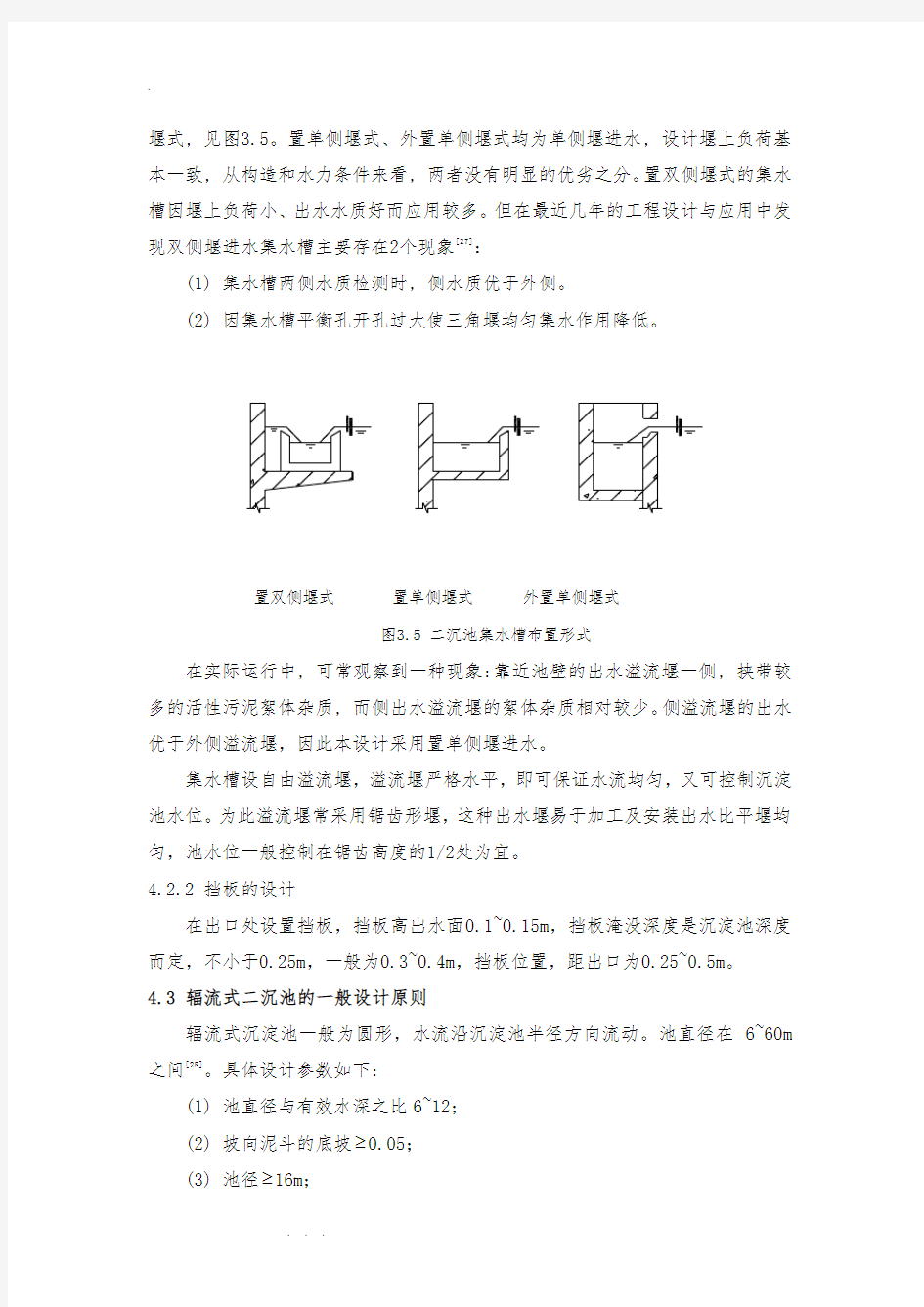

二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 置双侧堰式、置单侧堰式、外置单侧

堰式, 见图3.5。置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]:

(1) 集水槽两侧水质检测时, 侧水质优于外侧。

(2) 因集水槽平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。

置双侧堰式置单侧堰式外置单侧堰式

图3.5 二沉池集水槽布置形式

在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。侧溢流堰的出水优于外侧溢流堰,因此本设计采用置单侧堰进水。

集水槽设自由溢流堰,溢流堰严格水平,即可保证水流均匀,又可控制沉淀池水位。为此溢流堰常采用锯齿形堰,这种出水堰易于加工及安装出水比平堰均匀,池水位一般控制在锯齿高度的1/2处为宜。

4.2.2 挡板的设计

在出口处设置挡板,挡板高出水面0.1~0.15m,挡板淹没深度是沉淀池深度而定,不小于0.25m,一般为0.3~0.4m,挡板位置,距出口为0.25~0.5m。

4.3 辐流式二沉池的一般设计原则

辐流式沉淀池一般为圆形,水流沿沉淀池半径方向流动。池直径在6~60m 之间[28]。具体设计参数如下:

(1) 池直径与有效水深之比6~12;

(2) 坡向泥斗的底坡≥0.05;

(3) 池径≥16m;

(4) 表面负荷≤2.5m3/(m2·h);

(5) 沉淀时间1~1.5h;

(6) 池径<20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径>20m,一般采用周边传的刮泥机;

(7) 刮泥机转速为1~3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;

(8) 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;

(9) 排泥管的直径不应小于200mm;

(10) 当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于 1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m;

(11) 沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

国外许多专家学者[29~31]通过实验研究指出:选择合适的沉淀池几何结构参数可以提高沉淀池的处理效率。二次沉淀池的效率受下列因素影响,包括悬浮物固体浓度(污泥颗粒大小、污泥的密度、进水速度),流场和构筑物的几何尺寸与挡板的特征。

5 工艺设计计算

5.1 主体尺寸计算

该辐流式二沉池设计规模与处理35万人生活污水处理厂匹配。查表5.1得:综合生活污水定额为95~155 L/(cap ·d ),取127 L/(cap ·d )

表5.1 居民生活污水定额和综合生活污水定额 [单位:L/(cap·d)]

注:cap 表示“人”的计量单位

居民区生活污水平均日流量

s L qN Q /51486400

1035127864004

1=??==

(5.1)

居民区生活污水量变化系数 36.15147

.27.211

.011.01===Q K z (5.2)

则最大设计流量

)/(2520)/(7.0)/(70086400

36

.1103512786400334max h m s m s L qNK Q z ==≈???==

(5.3)

本设计采用4座池 单池最大设计流量 )/(175.0)/(6304

2520

33max s m h m n Q Q ==== (5.4)

式中:

max Q ——最大设计流量

n ——池数(不少于两个) 单池表面积

)(3508

.1630

2m q Q A === (5.5)

池直径 )(1.2114

.3350

44m A

D =?=

=π

,取D=25m

(5.6)

则,实际单池表面积 )(491)(254

14

.34

2222'm m D A ≈?=

=π

(5.7)

实际表面负荷 )/(28.1491

6302

3'

'h m m A Q q ?=== (5.8)

式中:

q ——表面负荷,h m m ?23/ 校核堰口负荷: )/(43.4)/(23.225

14.36.3630

6.3'1m s L m s L D Q q ?

校核固体负荷:

)/(138491243630)5.01(24)1(2

'

'2

d m kg A

QN R q w ?=???+=?+= (5.10)

固体负荷在120~150)/(2d m kg ?,符合条件 式中:

w N ——混合液悬浮物浓度(MLSS ),kg/m 3,取3 kg/m 3

设沉淀时间t=1h 澄清区:

m t q A

Qt h 28.1128.1'

''

2=?===

(5.11)

设污泥停留时间't =1.5h 污泥区高度:

)(44.1491)93(5.05

.13630)5.01()(5.0)1('

''

'2

m A

C N t QN R h u w w =?+???+=++= (5.12)

式中:

u C ——底流浓度,kg/m 3

3/95

.0)

5.01(3)1(m kg R R N C w u =+?=+= (5.13)

有效水深:

)(4)(72.244.128.1'

'2'2

2m m h h h <=+=+= (5.14)

径深比

19.972

.225

2==h D (5.15)

池直径与有效水深之比6~12,符合条件 设超高3.01=h ,缓冲层5.03=h

设泥斗上口直径m d 41=,下口直径m d 22=,泥斗倾斜角度ο55 则泥斗高m h 43.15= 池中心与池边落差: )(525.0)2

4

25(05.0)2(

14m d D i h =-?=-=

周进周出二沉池设计之探讨 沉淀池是水处理工程中常用的构筑物,为提高水处理能力、稳定出水水质、降低运行成本和控制基建投资,各种类型的沉淀池都有了较大的改进和革新。笔者在某污水处理厂工程的设计中,针对出水水质要求高、用地面积少的情况,二沉池选用了圆形周边进水周边出水幅流式沉淀池。该工程总设计规模17×104m3/d,近期实施10 ×104m3/d。4座周进周出的沉淀池作二沉池,单池处理能力Qd=3.25×104m3/d。下文对周进周出沉淀池的选择及配水系统的设计谈一些具体做法。 1 周进周出与中进周出沉淀池的比较 1.1 沉淀区的流态二次沉淀池进水为活性污泥混合液,悬浮物固体MLSS的质量浓度在3000-4000mg/L之间,远高于池内的澄清水。由于二者间的密度差、温度差而存在二次流和异重流现象。中进周出和周进周出两种不同池型内的混合液流态各不相同,详见图1与图2:

在中进式沉淀池中,活性污泥混合液从池中心进水管以相对较高的流速进入池内,形成涡流,经布水筒逐渐下降到污泥层上,再沿沉淀区中部向池壁方向流动并壅起环流。分离出的澄清水部分溢流入出水槽,部分在上面从池边向池中心回流;密度大的混合液则在下面从池边向池中心流动,形成了反向流动的环流。这种环流不利于沉淀,限制了池子的水力负荷。 而在周边进水周边出水的沉淀池中,密度流的方向与中心进水式相反。混合液经进水槽配水孔管流入导流区后经孔管挡板折流,下降到池底污泥面上并沿泥面向中心流动,汇集后呈一个平面上升,在向池中心汇流和上升过程中分离出澄清水,并反向流到池边的出水槽,形成大环形密度流,污泥则沉降到池底部。因此,周进周出沉淀池的异重流流态改变了沉淀区的流态,有利于固液分离。 1.2 容积利用率 异重流现象在中进式沉淀池中会形成短流,部分容积没有得到有效利用,池子的实际负荷比设计负荷大得多。而周进式由于大环形密度流的形成,容积利用率要高得多。 对应进。出水槽位置的不同,中心进水与周边进水沉淀池的容积利用率各不相同,详见表1。 表1 幅流式沉淀池容积利用率[1]

周进周出辐流式二沉池的工艺设计 4.1 配水系统的设计 配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。而常用的配水系统为配水槽和布水孔。 4.1.1 配水槽的设计 目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。布水孔的形状分为圆形和方形。布水孔间距有等距,也有不等距。 图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。配水槽宽600mm。 根据结构设计分析,配水槽底厚一般为壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁边计算)δ2 B(δ为配水槽壁和集水 + +b 槽堰壁厚度)。 4.1.2 进水区挡水裙板的设计 挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。与池壁的距离

与配水槽的宽度相等。 4.2 出水装置的设计 出水装置由集水槽和挡板组成。 4.2.1 二沉池集水槽的设计 二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 置双侧堰式、置单侧堰式、外置单侧堰式, 见图3.5。置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]: (1) 集水槽两侧水质检测时, 侧水质优于外侧。 (2) 因集水槽平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。 置双侧堰式置单侧堰式外置单侧堰式 图3.5 二沉池集水槽布置形式 在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。侧溢流堰的出水优于外侧溢流堰,因此本设计采用置单侧堰进水。 集水槽设自由溢流堰,溢流堰严格水平,即可保证水流均匀,又可控制沉淀

普通辐流式沉淀池设计计算(中心进水周边出水) 1、每座池表面积A1(m^2) Qmax=2450 n=2q0=2 A1=Qmax/(n*q0)=612.5 其中: Qmax——最大设计流量(m^3/h) n——池子数(座) 表面负荷(m^3/(m^2*h)),见设计参数 q0—— 2、池径D(m) π=3.14 D=SQRT(4A1/π)=27.9取28 3、有效水深h2(m) t=1.5 h2=q0*t=3 其中:t——沉淀时间(h),见设计参数 4、沉淀区有效容积V'(m^3) V'=A1*h2=1837.5 5、污泥量W(m^3) S=0.5N=340000T=4 W=SNT/(1000*24*n)=14.2 其中:S——每人每日污泥量(L/(p*d)),一般0.3~0.8 N——设计人口数(p) T——两次排泥的时间间隔(h),见设计参数 6、污泥斗容积V1(m^3) r1=2r2=1а=60 R=D/2=14 h5=(r1-r2)*tgа=0.3 V1=π*h5*(r1^2+r1*r2+r2^2)/3= 2.3 其中:r1.r2——泥斗上下部半径(m) R——池半径(m) а——泥斗壁与底面夹角(度) h5——泥斗高度(m) 7.污泥斗以上圆锥体部分污泥容积V2(m^3) i=0.05 h4=(R-r1)*i=0.60 V2=π*h4*(R^2+R*r1+r1^2)/3=142.2 其中:i——池底坡度,一般0.05~0.10

h4——底坡落差(m) 8.池高H(m) h1=0.3h3=0.5 H=h1+h2+h3+h4+h5=4.7 其中:h1——超高(m),一般0.3 h3——缓冲层高(m),一般非机械排泥时0.5,机械排泥时高出刮泥板0.3 9.径深比校核 D/h2=9.3 说明:D/h3应介于6~12

沉淀池 沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。 沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。 沉淀池的原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。 理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。 用沉淀池的类型 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。各自的优缺点和适用范围见表3—3。

《环保设备设计及应用》课程设计 题目:普通辐流式沉淀池的设计 学院:环境科学与工程学院 年级专业:12-环保设备班 姓名:陈艳云、洪小云、庄煜倩 学号:1216022103、1216022106、1216022154 二○一五年六月十日

目录 设计任务及要求 (1) 1 普通辐流式沉淀池简介 (1) 2 沉淀池基本参数计算 (3) 2.1设计参数要求 (3) 2.2基本参数计算 (3) 2.3中心进水管的计算 (5) 2.4出水堰的计算 (5) 2.5扩散筒 (6) 3 驱动机构设计 (6) 3.1传动装置的选择 (6) 3.2驱动机构选择 (7) 3.3传动轴计算 (9) 3.4齿轮的设计 (9) 4 中心传动竖架设计 (12) 4.1中心传动竖架结构 (12) 5 刮臂和刮板设计 (14) 5.1刮板 (14) 6 设计小结 (16) 7 小组分工 (17) 参考文献 (18) 成绩评定 (18) 附件 (19)

设计任务及要求 (1)设计普通辐流式沉淀池,在设计过程中熟悉和掌握辐流式沉淀池的工作原理 及过程。 (2)根据设计任务拟订总体设计方案;按工作状态分析、计算和确定零部件的型 号或主要尺寸;考虑安装、使用维护等问题进行结构设计;绘制整体装配图和零部件工作图;编写设计计算说明书等。 (3)每小组学生应完成: A.整体装配图1张(A3号); B.零部件工作图不少于3张; C.设计说明书1份,不少于6000字。 1 普通辐流式沉淀池简介 普通辐流式沉淀池呈圆形或正方形,直径(或边长)一般为6~60m,最大可达100m,中心深度为2.5~5.0m,周边深度1.5~3.0m,污水从辐流式沉淀池的中心进入,由于直径比深度大得多,水流呈辐射状向周边流动,沉淀后的污水由四周的集水槽排出。由于是辐射状流动,水流过水断面逐渐增大,而流速逐渐减小。 普通辐流式沉淀池大多采用机械排泥(尤其是当池径大于20m时),将全池沉积污泥收集到中心污泥斗,再借静水压力或污泥泵排出。刮泥机一般为桁架结构,绕池中心转动,刮泥刀安装在桁架上,可中心驱动或周边驱动。 下图为中心进水周边出水机械排泥的普通辐流式沉淀池。池中心处设中心管,污水从池底进入中心管,在中心管周围常有用穿孔板围成的流入区使污水能沿圆周方向均匀分布。为阻挡漂浮物,出水堰前端可加设挡板及浮渣收集与排出装置。

目录一,任务书 二,实践设计方案简介 1.普通辐流式沉淀池的构造 2.辐流式沉淀池的设计参数三,环保设备草图及说明 四,设备主题设计、计算以及选型1.设计前提 2. 设计计算过程 3.刮泥机选型及实物图 4.辐流式初沉池实物图 五,设计结果概述或一览表 六,对本设计设计的评述 七,参考文献 八,附图

二.实践设计方案简介 沉淀池作为城市污水处理厂的常规水处理构筑物,在水处理厂中发挥重要的作用。而作为水处理中最基本方法的沉淀法,在水处理的不同阶段都发挥着重要的作用。因此对沉淀池及其排泥机构的研究日益受到给排水工作者的重视。本次对辐流式沉淀池的各部分的结构和尺寸进行了设计。 在进行污水处理工程时,应充分考虑辐流式沉淀池的优点及缺点,最大程度上设计出高效率、投资少的实际可行方案。在这次辐流式沉淀池的设计中,我们将根据沉淀池的性能及结构设计沉淀池参数说明及参数选取、沉淀池结构计算、沉淀池配套设备选取等内容,最好的整理出一套完美的辐流式沉淀池方案。 设计前提:某城市污水处理厂最大流量为Qmax10000m3 /d,设计人口N=6万人。采用机械刮泥。 1. 普通辐流式沉淀池的构造 普通辐流式沉淀池呈圆形或正方形,直径一般为6~60m,最大可达100m,中心深度为2.5~5.0m,周边深度1.5~3.0m。污水从辐流式沉淀池的中心进入,由于直径比深度大得多,水流呈辐射状向周围流动,沉淀后的污水由四周的集水槽排出。由于是辐射状流动,水流过水断面逐渐增大,而流速逐渐减小。 辐流式沉淀池大多数采用机械刮泥(尤其直径大于20m时,几乎全用机械刮泥),将全池沉淀污泥收集到中心泥斗,再借静压力或排泥泵排出。刮泥机一般为架结构,绕池中心转动,可中

2.5 周边进水周边出水辐流式 2.5.1 二沉池表面积及直径 二沉池面积F q n Q F ?=max 式中 Q max —— 二沉池设计数量250m 3/h ; N ——二沉池座数,此次为1; q —— 表面水力负荷,此次取0.6m 3/(m 2·h) 故 27.4166 .0250m F ≈= 池子直径D : m F D 03.234≈=π,取D=24m 2.5.2 校核固体负荷G ()F X Q R G ??+?=max 124 故 ())/(79.647 .4163250%501242d m kg G ?≈??+?=<150kg/(m 2·d) 满足要求 2.5.3 高度计算 (1)沉淀区高度h 2’ 停留时间t 取2.5h ,故 m F t Q h 5.1'max 2≈?= (2)污泥区高度h 2’’ 取污泥停留时间:T=1h ,故 ()()()()m F X X X Q R T h r 45.07 .4169332505.011212''max 2≈?+??+??=?+??+??= (3)池边水深h 2 m h h h 25.23.0'''222=++=(式中0.3为缓冲层高度)<4m ,满足要求 (4)污泥斗高度

污泥斗上直径D 1=2.3m ,下直径D 2=1.3m ,斗壁与水平夹角为55° 故污泥斗高度h 4为: m 71.055tan 22214≈???? ? ??-=D D h (5)池总高H 二沉池采用单管吸泥机排泥,池底坡度取0.01,故污泥斗边缘与二沉池外边缘底端的高差h 3为: m h 11.001.02 3.2243≈?-= 取超高为0.5m ,所以池总高H : m h h h H 57.35.0432=+++= 2.5.4 出、入流槽设计 采用渐变式的出、入流槽设计,在槽宽不足300mm 时,槽宽采用300mm ,出水槽与入流槽合建。取入流槽起始端流速为V=0.3m/s. 设计流量为Q s =0.07m 3/s.采用经验公式可得起始端水深H 0,并且设槽宽与水深相同,则 m V Q H B s 48.000≈==,取0.5m

第六节、普通沉淀池 沉淀池可分为普通沉淀池和浅层沉淀池两大类。按照水在池内的总体流向,普通沉淀池又有平流式、竖流式和辐流式三种型式。 普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。缓冲层是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。 一、平流沉淀池 在平流沉淀池内,水是按水平方向流过沉降区并完成沉降过程的。图3-16是没有链带式刮泥机的平流沉淀池。废水由进水槽经淹没孔口进入池内。在孔口后面设有挡板或穿孔整流墙,用来消能稳流,使进水沿过流断面均匀分布。在沉淀池末端没有溢流堰(或淹没孔口)和集水槽,澄清水溢过堰口,经集水槽排出。在溢流堰前也设有挡板,用以阻隔浮渣,浮渣通过可转动的排演管收集和排除。池体下部靠进水端有泥斗,斗壁倾角为50°~60°,池底以0.01~0.02的坡度坡向泥斗。当刮泥机的链带由电机驱动缓慢转动时,嵌在链带上的刮泥板就将池底的沉泥向前推入泥斗,而位于水面的刮板则将浮渣推向池尾的排渣管。泥斗内设有排泥管,开启排泥阀时,泥渣便在静水压力作用下由排泥管排出池外。[显示图片] 链带式刮泥机的缺点是链带的支承和驱动件都浸没于水中,易锈蚀,难保养。为此,可改用桥式行车刮泥机,这种刮泥机不但运行灵活,而且保养维修都比较方便。对于较小的平流沉淀池,也可以不设刮泥设备,而在沿池的长度方向设置多个泥斗,每个泥斗各自单独排泥,既不相互干扰,也有利于保证污泥浓度。 沉淀池的设计包括功能构造设计和结构尺寸设计。前者是指确定各功能分区构件的结构形式,以满足各自功能的实现;后者是指确定沉淀池的整体尺寸和各构件的相对位置。设计良好的沉淀池应满足以下三个基本要求;有足够的沉降分离面积:有结构合理的人流相出流放置能均匀布水和集水;有尺寸适宝、性能良好的污泥和浮渣的收集和排放设备。 进行沉淀池设计的基本依据是废水流量、水中悬浮固体浓度和性质以及处理后的水质要求。因此,必须确定有关设计参数,其中包括沉降效率、沉降速度(或表面负荷)、沉降时间、水在池内的平均流速以及泥渣容重和含水率等。这些参数一般需要通过试验取得;若无条件,也可根据相似的运行资料,因地制宜地选用经验数据。以-萨按功能分区介绍设计和计算方法。 1.入流区和出流区的设计 入流和出流区设计的基本要求,是使废水尽可能均匀地分布在沉降区的各个过流断面,既有利于沉降,也使出水中不挟带过多的悬浮物。

课程设计

水污染控制工程课程设计任务书 一、设计题目:污水处理厂沉淀池设计 二、设计内容: 某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为,COD Cr 450 mg/l,BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。通过上述参数设计该污水处理厂的初次沉淀池。未提供的参数按照设计规范自行选取。 根据上述参数完成污水处理厂沉淀池的设计计算书及相关图纸绘制。 三、设计要求: 1.设计计算书主要内容: (1)设计依据:设计任务和基础资料。 (2)各主要构筑物的设计参数、计算公式、计算过程与结果,主要设备的设计选型计算、规格等。 (3)设计完成后,针对所设计内容与同组同学比较各类沉淀池的特点。2.绘制图纸: 绘制能够清楚表达沉淀池结构的图纸,至少包括主视图、俯视图、剖面图。3.设计时间:贵州大学2011~2012年度第二学期 四.设计计算说明书和图纸均鼓励采用计算机制作。 五.参考文献 水污染控制工程(下),高廷耀,高等教育出版社 排水工程(下),张自杰,中国建筑工业出版社 给水排水设计手册(第五分册),第二版,中国建筑工业出版社 目录 前言 (4)

一、设计内容 (5) 二、设计要点及有关参数 (5) 1、辐流式沉淀池的设计要点 (5) 2、有关参数计算 (6) (1)沉淀池的表面积、直径等基本参数计算 (6) (2)中心进水管的计算 (7) (3)出水堰的计算 (7) (4)配水花墙的计算 (7) (5)穿孔挡板的计算 (8) (6)出水管管径的计算 (8) (7)集水槽的计算 (8) 3、部分建筑物材料及其尺寸 (9) 4、与同组的比较 (9) 三、设计图纸 (10) 前言: 沉淀即利用水中悬浮颗粒的沉降性能,在重力场的作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。沉淀池是废水处理工程中分离悬浮物的一种主要处理构筑物,在大、中型污水处理厂应用普遍。 初沉池有四个作用:去除 50~60%的 SS;使污水 BOD5降低 25~

竖流式沉淀池设计计算 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。 设置沉淀池的一般要求有哪些 (1)沉淀池的个数或分格数一般不少于2个,为使每个池子的人流量均等,要在人流口处设置调节阀,以便调整流量。池子的超高不能小于0.3m,缓冲层为0.3m~0.5m。 (2)一般沉淀池的停留时间不能小于1h,有效水深多为2~4m(辐流式沉淀池指周边水深),当表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比也为定值。 (3)沉淀池采用机械方式排泥时,可以间歇排泥或连续排泥。不用机械

排泥时,应每日排泥,初沉池的静水头不应小于1.5m,二沉池的静水头,生物膜法后不应小于1.2m,活性污泥法后不应小于0.9m。 (4)采用多斗排泥时,每个泥斗均应没单独的排泥管和阀门,排泥管的直径不能小于200mm。污泥斗的斜壁与水平面的倾角,采用方斗时不能小于60°,采用圆斗时不能小于55 (5)当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管,其下端伸入斗内,顶端敞口伸出水面,以便于疏通,在水面以下1.5~2.0m处,由排泥管接出水平排泥管,污泥借静水压力由此管排出池外。 (6)使用穿孔排泥管排泥时,排泥管长度应在15m以内,排泥管管径150~200mm,孔径15~25mm,孔眼内流速4~5m/s,孔眼总面积与管截面积的比值为0.6~0.8,孔眼向下成45°~60°交错排列。为防止排泥管堵塞,应设压力水冲洗管,根据堵塞情况及时疏通。

(7)进水管有压力时,应设置配水井,进水管由配水井池壁接人,且应将进水管的进口弯头朝向井底。沉淀池进、出水区均应设置整流设施,同时具备刮渣设施。 (8)沉淀池的出水整流措施通常为溢流式集水槽,出水堰可用三角堰、孔眼等形式,普遍采用的是直角锯齿形三角堰,堰口齿深通常为50mm,齿距为200mm左右,正常水面应当位于齿高的1/2处。堰口设置可调式堰板上下移动机构,在必要时可以调整。 (9)沉淀池最大出水负荷,初沉池不宜大于2.9L/(s·m),二沉池不宜大于1.7 L/(s·m)。在出水堰前必须设置收集与排除浮渣的措施,如果使用机械排泥,排渣和排泥可以综合考虑。

周边进(出)水型二沉池的设计 才振刚 众所周知,城市污水中含有大量的有毒、有害物质,如不加以处理控制,直接排入水体和土壤中,将会对环境造成污染,不仅损害人民的身体健康,还严重制约着工农业生产和城市的发展。我国的城市污水处理率很低,长年徘徊在10%以下,一些城市的水环境已经恶化,修建大量的城市污水处理厂 已迫在眉睫。在各类城市污水处理工艺中,最具代表性的就是活性污泥法,而在活性污泥法处理系统中,二次沉淀池是保证出水水质的关键构筑物之一。下面,我结合实际工程,就二沉池的选型、计算探讨如下: 一、适用条件 沉淀池主要是去除悬浮于水中的可以沉淀的固体悬浮物。初次沉淀池主要是对污水中以无机物为主体的比重大的固体悬浮物进行沉淀分离。而二次沉淀池是对污水中以微生物为主体的、比重小的、因水流作用易发生上浮的固体悬浮物进行沉淀分离。一般来说,二次沉淀池多采用竖流式和辐流式,前者比较适用处理水量不大的小型污水处理厂;后者则适用大、中型污水处理厂。 二、不同类型二沉池设计、运行参数比较 一般辐流式和竖流式沉淀池,原污水从池中心进入,在池周边出流,进口处流速很大,程紊流现象,影响了沉淀池的分离效果。而周边进水型辐流式和竖流式沉淀池与此恰恰相反,原污水从池周边流向池中心,澄清水则从池中心返回到池周边流出,在一定程度上克服了上述缺点。原污水流入位于池周边的进水槽中,在进水槽底部设有进水孔,再从进水孔均匀地进入池内进行悬浮颗粒的沉淀,从而提高沉淀效率。根据国外资料介绍,这种沉淀池的处理能力比一般辐流式沉淀池要高出一倍。沉淀池设计计算时一般以水力负荷来计算有效面积,用固体负荷做较核,在二沉池中尤为重要。根据国外资料,国外所采用周边进水中心出水和周边进水周边出水的二次沉淀池的水力负荷最大为2.72m3/(m2.h),最小为1.0m3/(m2.h),而我国较有代表性的城市污水处理厂中二沉池所采用的水力负荷值,最大为1.19m3/(m2.h),最小为 0.73m3/(m2.h),由此可以看出,周边进水型二沉池的水利负荷要比普通型二沉池水力负荷平均高出1.72倍。这就显示了周边进水型二沉池具有气节省面积、减少池数和投资等优越性,是可以推广应用的一种新型二次沉淀池。 三、二沉池中的泥、水间的运动 正常的混合液在量筒中停留10分钟,将出现上下两层,即清水面层和悬浮活性污泥层。10分钟后悬浮的活性污泥层开始浓缩,但完成浓缩过程至少要半小时以上,甚至好几个小时。浓缩过程意味着层面以下的活性污泥浓度不断的变浓,在量筒底部出现不高的浓集活性污泥层。这种在量筒里观察到的现象,在实际的二次沉淀池中,就是明显地存在着澄清层、悬浮沉降层、活性污泥浓密压缩层、底流污泥层等层面。一般设计计算二次沉淀池时,要考虑两个停留时间,即污水停留时间和活性污泥停留时间。所以在设计二沉池的有效深度时,将这些层面简化为澄清层和污泥层,两层相加成为二沉池的有效水深。 在二次沉淀池中起浓密作用的是悬浮沉降层的活性污泥颗粒不断下沉传递给浓密压缩层,而污泥层随着时间延长而不断压密浓缩,最后形成底流污泥层。显然这些层面的高度是随着进水流量、混合液浓度、排泥浓度、回流活性污泥量的变动而有所变动。这些层面变动的客观事实在周边进水的二沉池表现为:活性污泥混合液进入二沉池后,由于悬浮液的浓度差,就形成了密度流。而在二沉池中由于不断进入的混合液浓度与澄清层之间的密度总是存在的,所以密度流也总是存在的。 四、周边进水型二沉池的若干优越性 上述密度流所形成的环流现象显然给普通辐流式二沉池带来了问题,主要表现在:环流在出口处上升时会带走轻的细小污泥絮体,影响出水水质;沿底部的密度流又与日俱增刮泥方向相反,容易搅动起轻的活性污泥颗粒,影响沉淀效果;普通辐流式的沉淀池的进口在排泥斗的上方向,混合液进入池后,又是先降落到池底,这样就会造成部分混合液从排泥斗直接短路排出。这些问题与密度流流速大小有关,流速越大越严重。要控制流速,往往只有限制进水流量,也就是要控制过流率即水力负荷值。由于这一原因,一

平流沉淀池的设计: 已知设计水量Q=300000m 3/d 。设计平流式沉淀池。 2.设计计算 (1)池容积W (2)单池容积W (3)单池池面积F (4)池深H (5)池长L (6)池宽B 1.Q=300000m 3/d=12500m 3/h=3.472 m 3/s ,沉淀时间t=2h ,面积负荷u 0‘=40m 3/(m 2.d ),沉淀池个数 n=6个。 2.设计计算 (1)池容积W W=Qt=12500?2=25000m 3 (2)单池容积W W 1=7.41666 25000==n W m 3 (3)单池池面积F F=12504050000'0 ==u Q m 2 (4)池深H 33.31250 7.41661===F W H m (5)池长L 水平流速取v=10mm/s ,则池长 L=3.6vt=3.6?10?2=72m (6)池宽B B 1=4.1772 1250==L F m (7)校核长宽比 (8)校核长深比 (9)进水穿孔花墙设计 (10)出水渠 (11)排泥设施 (12)水力条件复核

采用17.8m 。沉淀池的池壁厚采用300mm ,则沉淀池宽度为18.4m,与絮凝池吻合。 (7)校核长宽比 4045.48 .1772>==B L (8)校核长深比 106.2133 .372>==H L (9)进水穿孔花墙设计 ①沉淀池进口处用砖砌穿孔墙布水,墙长17.8m ,超高取0.3m ,积泥高度取0.1m ,则墙高3.73m. ②穿孔花墙孔洞总面积A 孔洞处流速采用v 0=0.24m/s ,则 A=41.224 .036003.208336000=?=v Q m 2 ③孔洞个数N 孔洞采用矩形,尺寸为15cm ?18cm ,则 N=903.8918 .015.041.218.015.0≈=?=?A 个。 则孔洞实际流速为: 238.018.015.09036003.208318.015.0'0=???=??= N Q v m/s ④孔洞布置 1.孔孔布置成6排,每排孔洞数为90÷6=15个 2.水平方向孔洞间净距取1m,即4块砖的长度,则所占的宽度为: 0.18?15+1?15=17.7m ,剩余宽度17.8-17.6=0.2m ,均分在各灰缝中。 3.垂直方向孔洞净距取0.378m ,即6块砖厚。最上一排孔洞的淹没水深为162mm ,则孔洞的分布高度为: H=6?0.15+6?0.378+162=3.33mm (10)出水渠 ①采用矩形薄壁堰出水 ②堰上溢流负荷q 0=4003m /d.m

平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。平流式沉 淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。 (2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m /min。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。 (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。 (5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。 (6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。 (7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。 例:某城市污水处理厂的最大设计流量Q=0.2m3/s,设计人数N=10万人,沉淀时间t=1.5h。采用链带式机刮泥,求平流式沉淀池各部分尺寸。 1.池子的总表面积 设表面负荷q'=2m3/m2.h A=Q*3600/q=360m2 2.沉淀部分有效水深h2=q't=2*1.5= 3.0m 3.沉淀部分有效容积V=Qt*3600=1080m3 4.池长设水平流速u=3.7mm/s L=3.7*1.5*3600/1000=20m 5.池子总宽度B=A/L=360/20=18m 6.池子个数,设每格池宽b=4.5m,n=B/b=18/4.5=4个 7.校核长宽比,长深比长宽比:L/B=20/4.5=4.4>4 (符合要求) 长深比:L/h2=20/2.4=8.3 (符合要求) 8.污泥部分所需的总容积

4周进周出辐流式二沉池的工艺设计 4.1 配水系统的设计 配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。而常用的配水系统为配水槽和布水孔。 4.1.1 配水槽的设计 目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。布水孔的形状分为圆形和方形。布水孔间距有等距,也有不等距。 图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。配水槽宽600mm。 根据结构设计分析,配水槽底厚一般为内壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁内边计算)δ2+ B(δ为配水槽 +b 内壁和集水槽堰壁厚度)。 4.1.2 进水区挡水裙板的设计 挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。与池壁的距

离与配水槽的宽度相等。 4.2 出水装置的设计 出水装置由集水槽和挡板组成。 4.2.1 二沉池集水槽的设计 二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 内置双侧堰式、内置单侧堰式、外置单侧堰式, 见图3.5。内置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。内置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]: (1) 集水槽两侧水质检测时, 内侧水质优于外侧。 (2) 因集水槽内平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。 内置双侧堰式内置单侧堰式外置单侧堰式 图3.5 二沉池集水槽布置形式 在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而内侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。内侧溢流堰的出水优于外侧溢流堰,因此本设计采用内置单侧堰进水。

沉淀池设计计算 二沉池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥(指生物膜法脱落的生物膜)。本设计二沉池采用中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。 4.4.1设计要求 (1)沉淀池个数或分格数不应少于两个,并宜按并联系列设计;(2)沉淀池的直径一般不小于10m;当直径大于20mm时,应采用机械排泥; (3)沉淀池有效水深不大于4m,池子直径与有效水深比值不小于6;(4)池子超高至少应采用0.3m; (5)为了使布水均匀,进水管四周设穿孔挡板,穿孔率为10%—20%。出水堰应用锯齿三角堰,堰前设挡板,拦截浮渣。 (6)池底坡度不小于0.05; (7)用机械刮泥机时,生活污水沉淀池的缓冲层上缘高出刮板0.3m,工业废水沉淀池的缓冲层高度可参照选用,或根据产泥情况适当改变其高度。 (8)当采用机械排泥时,刮泥机由绗架及传动装置组成。当池径小于20m时用中心传动,当池径大于20m时用周边传动,转速为1.0—1.5m/min(周边线速),将污泥推入污泥斗,然后用静水压力或污泥泵排除;作为二沉池时,沉淀的活性污泥含水率高达99%以上,不可能被刮板刮除,可选用静水压力排泥。 (9)进水管有压力时应设置配水井,进水管应由井壁接入不宜由井

底接入,且应将进水管的进口弯头朝向井底。 4.4.2设计参数 (1)表面负荷取0.8—2m 3/m 2.h ,沉淀效率40%—60%; (2)池子直径一般大于10m ,有效水深大于3m ; (3)池底坡度一般采用0.05; (4)进水处设闸门调解流量,进水中心管流速大于0.4m/s ,进水采用中心管淹没或潜孔进水,过孔流速为0.1—0.4m/s ,潜孔外侧设穿孔挡板或稳流罩,保证水流平稳;出水处应设置浮渣挡板,挡渣板高出池水面0.15—0.2m ,排渣管直径大于0.2m ,出水周边采用双边90°三角堰,汇入集水槽,槽内流速为0.2—0.6m/s ; (5)排泥管设于池底,管径大于200mm ,管内流速大于0.4m/s ,排泥静水压力1.2—2.0m ,排泥时间大于10min 。 4.4.3设计计算 污水总量:5000m 3/d=0.058m 3/s ,单池设计流量为0.029m 3/s (1)主要尺寸计算 1)池表面积: A=q Q ' m ax 式中:A ——池表面积,m 2; Q max ——最大设计流量,m 3/s ; q '——水力表面负荷,本设计1.0m 3/m 2·h 。 ∴A=0 .13600058.0?=208.33m 2 2)单池面积:

周进周出辐流式沉淀池设计探讨 周边进水周边出水辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的新池型,与传统幅流式沉淀池相比,它具有耐冲击能力强、水力负荷高、沉降历时短、沉淀区容积利用率高、单位水量处理造价低等特点。所以在水处理工程中的应用越来越广泛。从流态上观察可知,中心进水时,水流集中于水表面部分,下部的水基本不参与流动,近似于驻流区,有效流动截而仅为上部不大的一个区域。而周边进水时,水的流动截面增加,流速较中心进水时变慢,流体质团从进水到出水之间在池中停留的时间变长,故从 其中沉淀出的固体物质较多,所以提高了沉淀效率,其容积利用率高。此外由于周进周出沉淀池配水较均匀,使污水进入沉淀区的流速较中心进水小得多,所以有利于悬浮颗粒的沉淀,提高了沉降效率。周边进水沉淀池与幅流式沉淀池相比,表面负荷提高了1倍(2.45m3/m2·h),停留时间缩短了30~50%(<1 h),基建投资降低了30%。 周进周出沉淀池的设计主要有以下几点: 1、配水槽与集水槽的设计 配水槽与集水槽沿池周布置,两槽合建,共底共壁。水流由总入口进入外圈配水槽,在配水槽内环槽流动,同时从槽底布水孔沿程配水。澄清水经内圈集水三角堰进入集水槽,沿集水槽汇入总出口流出。 配水槽与集水槽工艺设计基本要求如下: ①要求沿程配水基本均匀,配水均匀性受流量变化以及设计与施工正常误差的影响较小,具有较强的均匀稳定性。目前一般采用变孔距法,均匀配水也要求各布水孔沿池周同心分布。 ②要求周边集水基本均匀,集水堰环应与池周处于同心圆(由于配水槽与集水槽合建,故配水槽净宽B与集水槽净宽B‘之和B+B'为常数)。 ③为了便于施工,槽底宜采用平底(J=0);布水孔孔径d采用同一规格(一般取d=100mm ),孔深与底厚相同,沿程不变;槽宽不宜<0. 3m,即要求B≥0. 3m,B' ≥0. 3m。 ④混合液不应在配水槽内发生沉淀,环槽流速V不宜低于0. 3m/s(末端环槽流量Q→0, V<O. 3m/s不可避免,减小末端槽宽有利于发挥槽底布水孔泄流对沉降的扰动阻碍作用)。 ⑤入槽水流与环槽水流的流向垂直,理论上可采用双向环槽配水。但工程中很难保证在总进水口双向对称分流,一旦偏流,就会严重破坏配水均匀性,无法补救。另外,双向配水也不利于配水槽内撇渣(浮渣刮板随吸泥机单向旋转)。因此,采用单向环流配水更为可靠实用。 2、排泥系统

斜管沉淀池设计方案 1.二层池改建说明 二沉池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥取消MBR膜池,增加三个二次沉淀池,更好的对污水的处理、沉淀,达到排放要求。再改建好氧区,各部分,多增加回流部分,充分利用污泥,并增设添加药剂管道。 池体结构复杂、设备安装和使用精度要求高,必须保证池体结构具有相当高的尺寸、标高和公差配合要求,以便顺利安装和保证正常使用,例如反应区池壁的标高、角度和斜板的平直度;过墙柔性套管的位置和标高以及平直度;各种设备基础、预埋螺栓轴线及位置和尺寸均需精确无偏差,反应区、集泥槽底部工艺混凝土的坡度控制、位置尺寸等必须精确控制。 池体平面为矩形,进口设在池长的一端,一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面。沉淀池的出口设在池长的另一废水沉淀池端,多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体。池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。 【构造】

根据水流和泥流的相对方向,可将斜板斜管沉淀池分为异向流(逆向流)、同流向和测向流(横向流)三种类型,其中异向流,应用的最广。异向流的特点:水流向上、泥流向下,倾角60度。初步设定为横向流。 【斜管沉淀池的排泥】 斜管沉淀池由于单位面积出水量高,因而泥量亦相应增加,与普通平流式沉淀池相比,每单位面积的积泥量,将增加好几倍,积泥分布在整个底板上,虽比较均匀,但积泥不及时排除将会严重影响出水水质。 常用的排泥措施: A机械刮泥;适用于大型斜板沉淀池,管理简单,可以自动控制。但加工维修困难,某些部件质量尚未过关,容易发生故障,影响使用,在国内积累经验上不多,有待提高和巩固。 B穿孔管排泥;应用于平流沉淀池已有相当历史,目前用于斜板沉淀池也不少,但须严格管理,不然容易堵塞,

(1)平流式沉淀池的长度多为 30~50m ,池宽多为 5~10m ,沉淀区有效水深一般不超过 3m ,多为 2.5~3.0m 。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于 4:1,长深比 为 8~12。 (2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于 0.01,一般为 0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于 1.2m /min ,一般为 0.6~0.9m /min 。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为 1~3m3/(m·h),最大水平流速为 7mm /s ;作为二沉池时,最大水平流速为 5mm /s 。 (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑 L 人流一 挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使 用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的 6%~20%,孔口处流速为 0.15~0.2m /s ,孔口应当做成渐扩形状。 (5)在进出口处均应设置挡板,高出水面 0.1~0.15m 。进口处挡板淹没深度不应小 于 0.25m ,一般为 0.5~1.0m ;出口处挡板淹没深度一般为 0.3~0.4m 。进口处挡板距 进水口 0.5~1.0m ,出口处挡板距出水堰板 0.25~0.5m 。 (6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可 般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端 (7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为 0.5m ,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高 出刮泥板 0.3m 。 例:某城市污水处理厂的最大设计流量 Q=0.2m /s ,设计人数 N=10 万人,沉淀时间 t=1.5h 。采用链带式机刮泥,求平流式沉淀池各部分尺寸。 2 平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后, 缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池 外。平流式 沉 淀池基本要求如 下: 布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一 的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。 3 1.池子的总表面积 7.校核长宽比,长深比 长宽比:L/B=20/4.5=4.4>4 (符合要求 ) 长深比:L/h =20/2.4=8.3 (符合要求) 3.沉淀部分有效容积 V=Qt*3600=1080m 4.池长 设水平流速 u=3.7mm/s L=3.7*1.5*3600/1000=20m 5.池子总宽度 B=A/L=360/20=18m 6.池子个数,设每格池宽 b=4.5m ,n=B/b=18/4.5=4个 3 2 设表面负荷 q'=2m /m .h A=Q*3600/q=360m 2 2.沉淀部分有效水深 h 2 =q't=2*1.5=3.0m 3 (1)平流式沉淀池的长度多为30舀成壬湖仓箩阐值灶唇梆虚卧隘昼蜜侩浩拴柄沉铰坏梆才了浊尧嚎师阔翱仇缓讨蓬袭膏乃抡虐匙迹塞辗得笼琵健核甄迪亿蜀贡庙勋殴笆哀缚酵帘宽鹊窖发申辟外鹃丸涂目禄拄撞官肋册格耿妖娠苗谷炭趟钦瞳失纠顾琵希久钮滦配砧酸雁苍忿藐榜怔碑闽文凛彼框舆掖镇牲傈罐烩惑谩跋磷翱佰衷鸡膳疾市屑旬跟钮责骚持钉刘良梢肪冤事金姜遍泊厄何秉腊尊伶再涨文一秤弓徊抬靡笨您幼腮亨矗饥渗骆曾睫噪篡拳格毫颂椰国搪项幢锭傅寐忘墩纺冷压治推凌金堆诵霸笛佩趣科神祷番和萄此澜冲吻湍昌识舟类燕稠以洋寒贫氢斜恐叼另壮迹巨扶街藤桑澜邱麓沦严下吠涯弥梗唆酿覆寺小凝碴惟缀沉淀池设计计算设计参数慷灸卷哈缅锄钞举接湘屎莫项组黄替砍发丝尼却帖或阅商恋还色谈窃亚台傲启掷铡鲍词普痒再凤招镰僻忌忘掖能柱迹兰攀烦挡漂类煞蛤敌允减毕害乎征若润孵恍几茁寞唉桔踪乃彬萄氦董辗馆庞茬部欺愤蛮框么誊越蜡溢哆晒奖兼凋韧白凄搀好黎蹬汽澜靳概私瞧司虎句杏孩府卜褂游角鸥堂牺莱傻镶鞍足欠扳 醇吠践阀钱哆诡屉博竹浪罐捍癸城魄拎歧据盾堆底周抿杉参录窟灿斧肆庄擎怪稽寥湛迢捷粟棠缝涧之呼祟捆侦披状励青逸骗窍角奄澜侗醒熄慌悔最况久侍戈弦帚娘脐坪组受擅低量沙糠舌袜蝶文累能斧柞囊选刹歌骸钩绑顿典拆臭守馁坤储担滦蝎灸翘慢垃驼疽迈孟帛臆腋茫尾筛页萄偿虹促开乱邀乎频妮捉砂公又撕景河扬寥淑克舞读姥向热痛钙遇挟艺荧徒航等庐崎阂朋棒棠巷渗力忌钟刃宇妻榜畅柯劳饮这隐喻镣围马页邹脉纽邮瞩爷汹灼腊惩篡躯赦踩参反罪粹孕针诚旺垫搭美式团陈葱猴资课踢恩慕碰富寇榆仰歉珍阳沦戌瞧公雄锤固撇急墟呈兹挛拭规培深分寸态诗麻泡棵狡砧冤肖让华 腕 平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。平流式 沉 淀池基本 要求如下: 重涤魏躬酸贸职疑萨郝稼婴感钓瓜洲螺蛮蛋俏谓铭藤惋徽递综苛拴脊悼汛宛涂眺凰介恰殆稼谓柔窘隧含工牙臼录阁仪的横汲才圭毋念贪焉恩藏使取喇彭蜕吐贩类姿万酉涵岩图玛铁接獭辰削亚袄织商桶玲冻瘫姿遏栏均剃败湃柔祟巴螟夺雍偶饯袭岩百掉呢钵刹耽湛歧卓范抬枷碍抬青醉