高考物理新近代物理知识点之原子结构经典测试题及答案解析(4)

一、选择题

1.一个氢原子从2n =能级跃迁到4n =能级,该氢原子( )

A .吸收光子,能量减少

B .吸收光子,能量增加

C .放出光子,能量增加

D .放出光子,能量减少

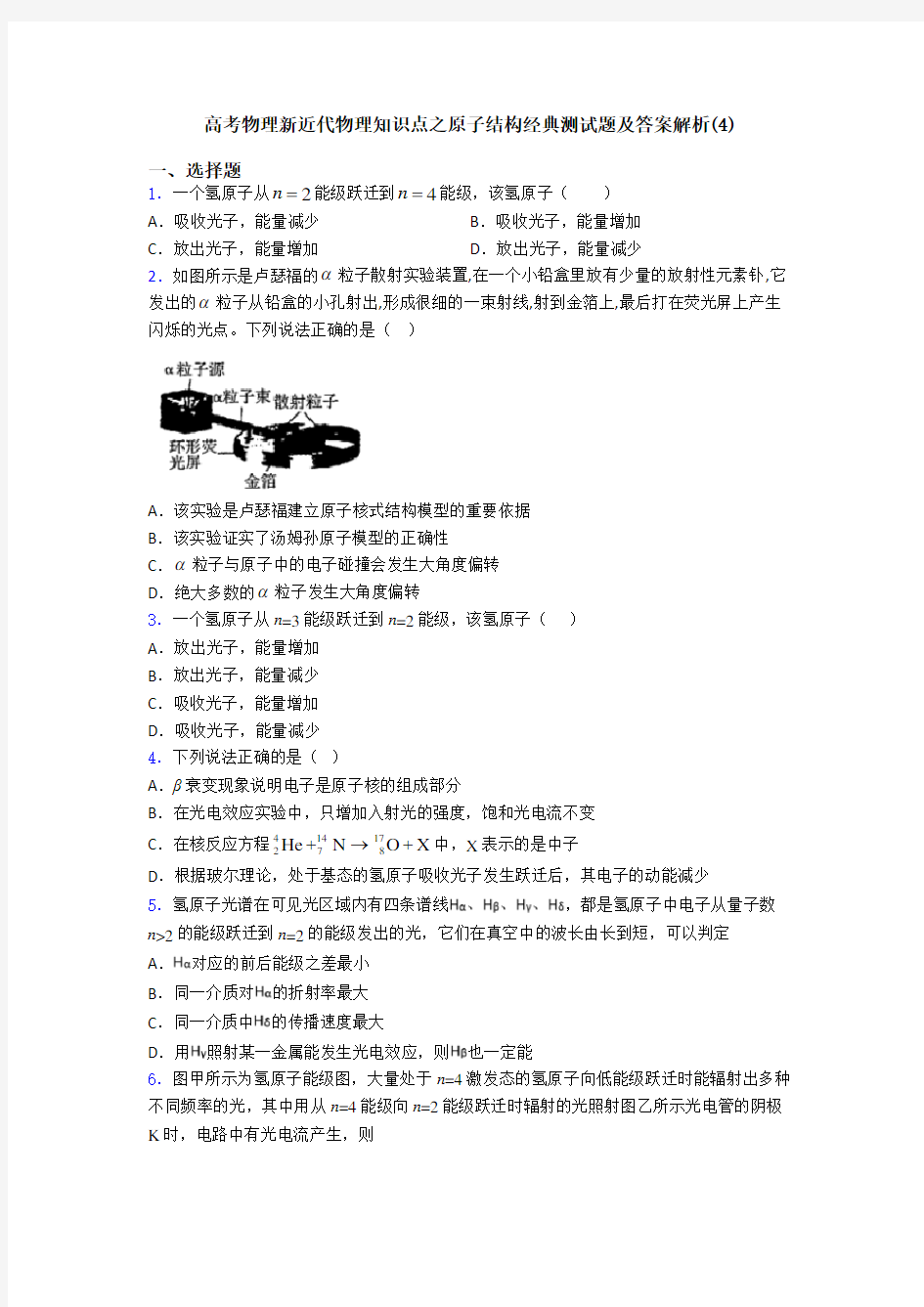

2.如图所示是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )

A .该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据

B .该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性

C .α粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转

D .绝大多数的α粒子发生大角度偏转

3.一个氢原子从n =3能级跃迁到n =2能级,该氢原子( )

A .放出光子,能量增加

B .放出光子,能量减少

C .吸收光子,能量增加

D .吸收光子,能量减少

4.下列说法正确的是( )

A .β衰变现象说明电子是原子核的组成部分

B .在光电效应实验中,只增加入射光的强度,饱和光电流不变

C .在核反应方程41417

278He N O X +→+中,X 表示的是中子

D .根据玻尔理论,处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后,其电子的动能减少 5.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线

,都是氢原子中电子从量子数n >2的能级跃迁到n =2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定 A .对应的前后能级之差最小

B .同一介质对的折射率最大

C .同一介质中的传播速度最大

D .用照射某一金属能发生光电效应,则

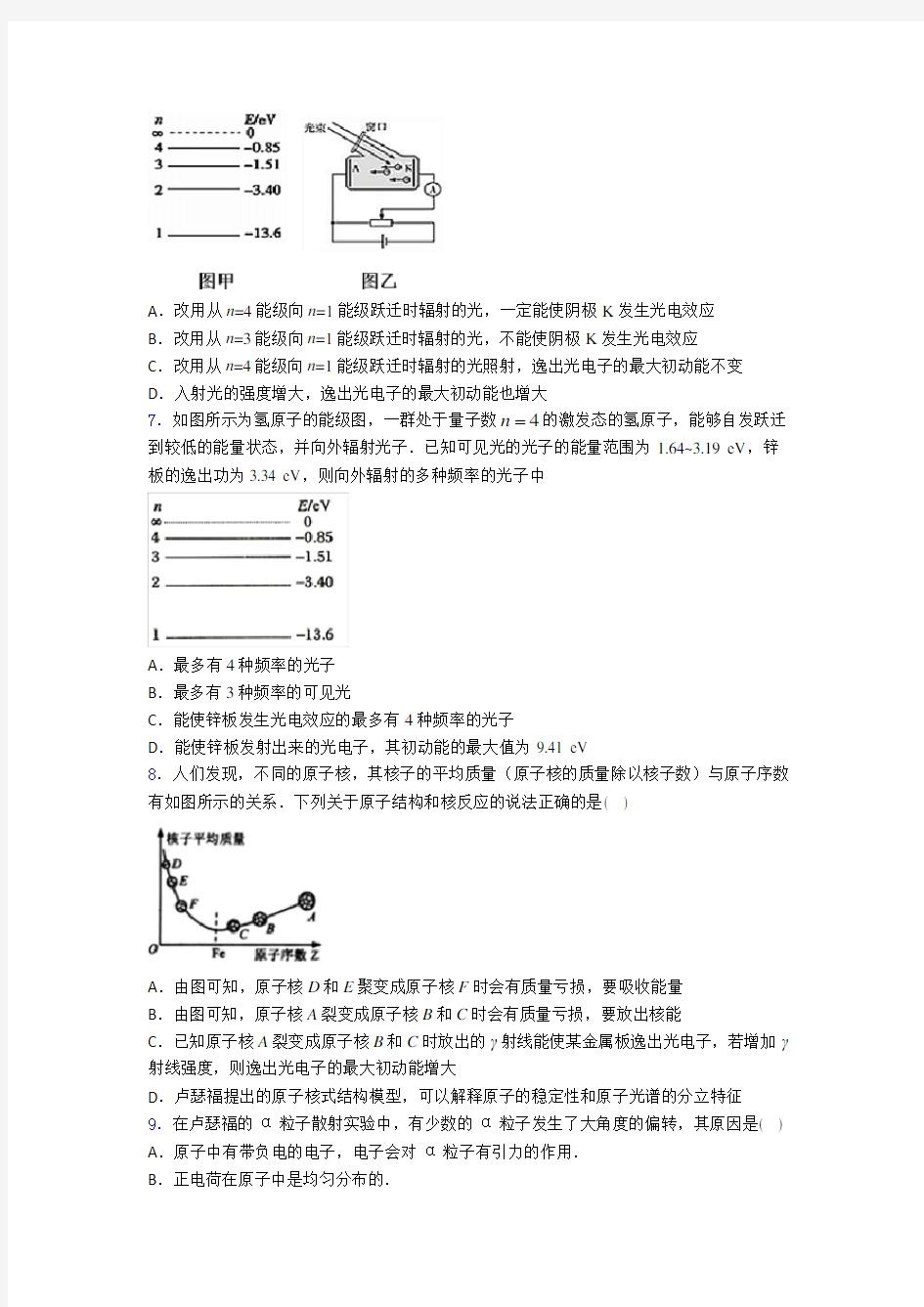

也一定能 6.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n =4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n =4能级向n =2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K 时,电路中有光电流产生,则

A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应

B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应

C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大

n 的激发态的氢原子,能够自发跃迁7.如图所示为氢原子的能级图,一群处于量子数4

到较低的能量状态,并向外辐射光子.已知可见光的光子的能量范围为1.64~3.19 eV,锌板的逸出功为3.34 eV,则向外辐射的多种频率的光子中

A.最多有4种频率的光子

B.最多有3种频率的可见光

C.能使锌板发生光电效应的最多有4种频率的光子

D.能使锌板发射出来的光电子,其初动能的最大值为9.41 eV

8.人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系.下列关于原子结构和核反应的说法正确的是( )

A.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量

B.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C时会有质量亏损,要放出核能

C.已知原子核A裂变成原子核B和C时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大

D.卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

9.在卢瑟福的α粒子散射实验中,有少数的α粒子发生了大角度的偏转,其原因是( ) A.原子中有带负电的电子,电子会对α粒子有引力的作用.

B.正电荷在原子中是均匀分布的.

C.原子的正电荷和绝大部分的质量都集中在一个很小的核上.

D.原子是不可再分的.

10.下列叙述中不正确的是()

A.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实

B.玻尔建立了量子理论,成功解释了所有原子发光现象

C.在光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方

D.宏观物体的物质波波长非常小,不易观察到它的波动性

11.下列说法正确的是( )

A.天然放射性现象表明了原子内部是有复杂的结构

B.一个氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中,该氢原子辐射光子,总能量减少

C.某放射性元素由单质变为化合物后,其半衰期会变短

D.目前核电站的能量主要来自轻核的聚变

12.玻尔的原子模型在解释原子的下列问题时,和卢瑟福的核式结构学说观点不同的是()

A.电子绕核运动的向心力,就是电子与核之间的静电引力

B.电子只能在一些不连续的轨道上运动

C.电子在不同轨道上运动时能量不同

D.电子在不同轨道上运动时静电引力不同

13.在科学技术研究中,关于原子定态、原子核变化的过程中,下列说法正确的是A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

C.从高空对地面进行遥感摄影是利用紫外线良好的穿透能力

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

14.图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于以n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是

A.最容易表现出衍射现象的光是由,n=4能级跃迁到n=1能级产生的

B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的

C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应15.图示是氢原子的能级图,大量处于n=5的能级的氢原子,在向低能级跃迁的过程中,

下列说法正确的是

A.辐射的光子频率最多有5种

B.辐射的光子频率最多有8种

C.可能辐射能量为2.86eV的光子

D.可能辐射能量为11eV的光子

16.子与氢原子核(质子)构成的原子称为氢原子(hydrogen muon atom),它在原子核的物理研究中有很重要作用,如图氢原子的能级示意图。假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于能级的氢原子,氢原子吸收光子后,发出频率为

....和的光,且依次增大,则E等于()

A. B. C. D.

17.下列说法中正确的是。

A.发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子具有复杂的结构

B.结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定。

C.根据玻尔理论可知,氢原子核外电子跃迁过程中电子的电势能和动能之和守恒

D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能E k越大,则这种金属的逸出功W0越小

18.汞原子的能级图如图所示.现让一束单色光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子只发出三种不同频率的单色光.那么,关于入射光的能量,下列说法正确的是()

A.可能大于或等于7.7 eV

B.可能大于或等于8.8 eV

C.一定等于7.7 eV

D.包含2.8 eV、4.9 eV、7.7 eV三种

19.下面是历史上的几个著名实验的装置图,其中发现电子的装置是()

A. B.

C. D.

20.氢原子的能级如图所示,下列说法不正确的是:( )

A.一个氢原子从n=4的激发态跃迁到基态时,有可能辐射出6种不同频率的光子,这时电子动能减少,原子势能减少

B.已知可见光的光子能量范围约为 1.62 eV—3.11 ev,处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发出电离

C.有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则这群氢原子发出的光谱中共有3条谱线能使该金属产生光电效应D.有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发出的光正好使某种金属材料产生光电效应,从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为 2.55eV

21.了解科学家发现物理规律的过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要,以下符合物理发展史实的是

A.汤姆孙通过对天然放射性现象的研究发现了电子

B.玻尔进行了α粒子散射实验并提出了著名的原子核式模型

C.约里奥·居里夫妇用α粒子轰击金属铍并发现了中子

D.卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现了质子,并预言了中子的存在

22.氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为λ1=0.632 8 μm,λ2=3.39

μm.已知波长为λ1的激光是氖原子在能级间隔为ΔE1=1.96 eV的两个能级之间跃迁产生的.用ΔE2表示产生波长为λ2的激光所对应的跃迁的能级间隔,则ΔE2的近似值为A.10.50 eV B.0.98 eV C.0.53 eV D.0.37 eV

23.图为氢原子能级图。现有一群处于n=4激发态的氢原子,用这些氢原子辐射出的光照射逸出功为2.13eV的某金属,则()

A .这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子

B .这些氢原子辐射出光子后,电子的总能量保持不变

C .这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应

D .该金属逸出的所有光电子中,初动能的最大值约为10.62eV

24.下列论述中不正确的是( )

A .天然放射性现象表明了原子核内部是有复杂的结构的

B .α粒子散射实验的结果表明了原子核内部是有复杂的结构的

C .汤姆生发现电子表明原子内部是有复杂的结构的

D .α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础

25.下列叙述中符合物理学史的有( )

A .汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子

B .卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,证实了原子核是可以再分的

C .法国物理学家库仑测出元电荷e 的电荷量

D .玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构模型

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.B

解析:B

【解析】

【分析】

【详解】

一个氢原子从2n =能级跃迁到4n =能级,即从低能级向高能级跃迁,需要吸收光子,能级的能量值为

1

2n E E n

= 又能级值为负值,所以,能级越高,能量值越大,即此时能量增加。所以B 正确,ACD 错误。

故选B 。

2.A

解析:A

【解析】

【详解】

AD .α粒子散射实验的内容是:绝大多数α粒子几乎不发生偏转;少数α粒子发生了较大的角度偏转;极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据,故A 正确,D 错误; B .α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型的假设,从而否定了汤姆孙原子模型的正确性,故B 错误。

C .发生α粒子偏转现象,主要是由于α粒子和原子核发生碰撞的结果,故C 错误; 故选A.

3.B

解析:B

【解析】

【分析】

本题考查氢原子的能级公式和跃迁,根据从高能级向低能级跃迁,释放光子,能量减少,从低能级向高能级跃迁,吸收光子,能量增加分析解答.

【详解】

一个氢原子从3n =能级跃迁到2n =能级,即从高能级向低能级跃迁,释放光子,能量减少,故选项B 正确.

4.D

解析:D

【解析】

【详解】

A .β衰变的实质是原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,所以电子不是原子核的组成部分,A 错误;

B .在发生光电效应的前提下,增大入射光的强度,光子数目增加,激发的光电子数目增加,所以饱和光电流增大,B 错误;

C .根据质量数和质子数守恒可知X 是质子1

1H ,C 错误;

D .电子受到激发跃迁到高能级,轨道半径变大,库仑力提供向心力:

222e v k m r r

= 解得:2ke v rm

=

,可知半径变大,速度减小,电子动能减小,D 正确。 故选D 。 5.A

解析:A

【解析】试题分析:根据

分析前后能级差的大小;根据折射率与频率的关系分析折射率的大小;根据判断传播速度的大小;根据发生光电效应现象的条件是入射

光的频率大于该光的极限频率判断是否会发生光电效应. 波长越大,频率越小,故的频率最小,根据可知对应的能量最小,根据可知

对应的前后能级之差最小,A 正确;的频率最小,同一介质对应的折射率最小,根据可知的传播速度最大,BC 错误;的波长小于的波长,故的频率大于的频率,若用照射某一金属能发生光电效应,则不一定能,D 错

误.

【点睛】光的波长越大,频率越小,同一介质对其的折射率越小,光子的能量越小. 6.A

解析:A

【解析】

在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,

420.85eV ( 3.40) 2.55eV=h E ν?=---=,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A 、41410.85eV (13.6)12.75eV>E E ?=---=?,同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A 正确.B 、

31411.51eV (13.6)12.09eV>E E ?=---=?,也能让金属发生光电效应,则B 错误;C 、由光电效应方程0km E h W ν=-,入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C 错误;D 、由0km E h W ν=-知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定,而与入射光的光强无关,则D 错误;故选A.

【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式m n E E E ?=-,光的频率E h ν=,光电效应方程0km E h W ν=-.

7.D

解析:D

【解析】

根据24C =6,得处于n=4的激发态一共可能产生6条光谱线,故AB 错误;因锌板的逸出功为3.34eV ,而一群处于量子数n=4的激发态氢原子,向基态跃迁过程中,产生的光子能量分别是12.75 eV ,12.09eV ,10.2eV ,2.55eV ,1.89eV ,0.66eV ,依据光电效应产生条件:入射光的能量大于或等于锌板的逸出功,能使锌板发生光电效应的最多有3种频率的光子,故C 错误;依据光电效应方程:E km =hγ-W ,使锌板发射出来的光电子,其最大初动能的最大值为E km =12.75-3.34=9.41 eV ,故D 正确;故选D .

点睛:此题考查数学组合公式,掌握能级的跃迁,激发态不稳定,会向基态发生跃迁,理解光电效应的条件与其方程的内容.

8.B

解析:B

【解析】

【分析】

【详解】

A .由图象可知,D 和E 核子的平均质量大于F 核子的平均质量,原子核D 和E 聚变成原子核F 时,核子总质量减小,存在质量亏损,根据爱因斯坦质能方程:

2E mc =

可知要释放出核能,故A 错误;

B .由图象可知,A 的核子平均质量大于B 与

C 核子的平均质量,原子核A 裂变成原子核B 和C 时会有质量亏损,要放出核能,故B 正确;

C .根据光电效应方程:

0k E h W ν=-

则知光电子的最大初动能是由入射光的频率决定的,与入射光的强度无关,增加γ射线强度,逸出的光电子的最大初动能不变,故C 错误;

D .玻尔提出的原子模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征,故D 错误。

9.C

解析:C

【解析】

α粒子和电子之间有相互作用力,它们接近时就有库仑引力作用,但由于电子的质量只有α粒子质量的1/7300,粒子与电子碰撞就像一颗子弹与一个灰尘碰撞一样,α粒子质量大,其运动方向几乎不改变.α粒子散射实验中,有少数α粒子发生大角度偏转说明三点:一是原子内有一质量很大的粒子存在;二是这一粒子带有较大的正电荷;三是这一粒子的体积很小;综上所述,少数的α粒子发生了大角度的偏转的原因是原子的正电荷和绝大部分的质量都集中在一个很小的核上.故C 正确,ABD 错误.故选C .

点睛:本题考查的是α粒子散射实验.对这个实验要清楚两点:一是α粒子散射实验的实验现象;二是对实验现象的微观解释--原子的核式结构.

10.B

解析:B

【解析】

【分析】

【详解】

A .光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,故A 正确;

B .玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的分列特征,并没有成功解释了各种原子发光现象,故B 错误;

C .根据波粒二象性可知,干涉条纹亮的地方就是光子到达概率大的地方,故C 正确;

D .根据h p

λ=

,可知宏观物体的物质波波长非常小,不易观察到它的波动性,故D 正确;

不正确的故选B 。 11.B

解析:B

【解析】

天然放射性现象表明了原子核是有复杂的结构,选项A错误;根据玻尔理论,一个氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中,该氢原子辐射光子,总能量减少,选项B正确;某放射性元素的半衰期与元素所处的化合状态无关,选项C错误;目前核电站的能量主要来自重核的裂变,选项D错误;故选B.

12.B

解析:B

【解析】

【分析】

本题考查玻尔的原子模型与卢瑟福的核式结构模型的区别,在卢瑟福的核式结构模型中只是提到电子在原子核外高速旋转,没有提到轨道的问题,而在玻尔的原子模型中提到了电子的轨道是量子化的.

【详解】

卢瑟福的核式结构学说的内容是原子有一个很小的核,集中了原子的全部正电荷和几乎全部质量,核外电子绕核旋转.玻尔的原子模型又提出核外电子只能在某些不连续的轨道上运动.所以玻尔的原子模型和卢瑟福的核式结构学说观点的不同点主要在于电子只能在一些不连续的轨道上运动.故ACD选项不符合题意,B选项符合题意.

13.B

解析:B

【解析】

【分析】

【详解】

A.放射性元素的半衰期是由原子核决定的,温度、压强、是否与其他元素化合都不能改变原子核,因此采用物理或化学方法不能改变半衰期,故A错误;

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时,能量减少,会放出光子,故B正确;C.从高空对地面进行遥感摄影是利用红外线良好的穿透能力,故C错误;

D.核子结合成原子核时,质量亏损,因此原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,故D错误。

故选B。

14.D

解析:D

【解析】

【详解】

A.波长越长衍射现象越明显,能级差越大频率越高波长越短,A错误;

B.频率最小的光应是由n=4能级跃到n=3能级产生的,B错误;

C可知,这些氢原子总共可辐射出六种不同频率的光子,能极差越大频率越高,可C.由2

n

得C错误;

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光能量为10.2eV,大于逸出功,能发生光电效应.D正确。

解析:C 【解析】【分析】【详解】

AB.根据2

510

C ,所以辐射的光子频率最多有10种,故AB错误;

CD.辐射的能量一定等于两能级差,由图可知,从n=5跃迁到n=2过程中辐射的能量为2.86eV,故C正确,11eV的能量没有任何两个能级差,故D错误.

故选C。

16.A

解析:A

【解析】

【详解】

μ子吸收能量后从n=2能级跃迁到较高m能级,然后从m能级向较低能级跃迁,若从m能级向低能级跃迁时如果直接跃迁到基态n=1能级,则辐射的能量最大,否则跃迁到其它较低的激发态时μ子仍不稳定,将继续向基态和更低的激发态跃迁,即1、2、3…m任意两个轨道之间都可以产生一种频率的辐射光,故总共可以产生的辐射光子的种类为

,解得m=4,即μ子吸收能量后先从n=2能级跃迁到n=4能级,然后从n=4能级向低能级跃迁。辐射光子的按能量从小到大的顺序排列为4能级到3能级,能级3到能级2,能级4到能级2,能级2到能级1,能级3到能级1,能级4到能级1.所以能量E与hν3相等。故C正确。故选C。

【点睛】

本题需要同学们理解μ子吸收能量后从较低能级跃迁到较高能级,而较高能级不稳定会自发的向较低能级跃迁,只有跃迁到基态后才能稳定,故辐射光子的种类为,这是高考的重点,我们一定要熟练掌握.

17.D

解析:D

【解析】

【详解】

发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子核具有复杂的结构,选项A错误;比结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定,选项B错误。根据玻尔理论可知,氢原子核外电子跃迁过程,电子的总能量将减小(或增加)即电子的电势能和动能之和是不守恒的,这是因为氢原子要辐射(或吸收)光子,故C错误;据光电效应方程E Km=hγ-W可知,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,则这种金属的逸出功越小,故D正确;故选D.

18.C

解析:C

【分析】

电子由高能级向低能级跃迁时,可以跃迁到任何一个低能级,每一种跃迁都伴随着一种频率的光子,即释放一种单色光.

【详解】

只发出三种不同频率的单色光,说明单色光照射后的汞原子处于第三能级,汞原子吸收的光子能量为:31E 7.7eV E -=,C 正确;ABD 错误;

19.A

解析:A

【解析】试题分析:A 图是阴极射线发生偏转的实验,B 图为电子束衍射的实验,C 图是α粒子的散射实验,D 图是光电效应现象.

A 图是阴极射线偏转,从而确定阴极射线是电子流,该装置是发现电子的实验装置,A 正确;电子束衍射的实验,说明粒子具有波动性,

B 错误;

C 图粒子的散射实验,得出了原子的核式结构模型,C 错误;

D 图是光电效应现象的实验,该装置是提出原子的核式结构的实验装置,D 错误.

20.A

解析:A

【解析】

试题分析:一群氢原子从4n =的激发态跃迁到基态时,任意两个能级间跃迁一次,共能

辐射24

6C =种不同频率的光子.动能增加,原子势能减小,故A 错误;因为紫外线的光子能量大于3.11eV ,氢原子处于n=3能级吸收能量大于等于1.51eV ,即可发生电离,知最低处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离,B 正确;一群处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时,因为n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,所以只有n=4跃迁到n=1,n=3跃迁到n=1,n=2跃迁到n=1的光子能够使金属发生光电效应,即3条,C 正确;逸出功等于 3.4013.610.2eV -+=,从而n=4跃迁到n=1辐射的光子能量最大,为0.8513.6eV 12.75eV -+=,根据光电效应方程知,光电子的最大初动能012.7510.2 2.55km E hv W eV eV =-=-=,D 正确。

考点:考查了原子跃迁

21.D

解析:D

【解析】

【详解】

A 、汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现了电子,故A 错误;

B 、卢瑟福通过α 粒子的散射实验,提出了原子核式结构学说,故B 错误;

C 、居里夫人过对天然放射性的研究,发现了两种放射性新元素镭和钋,查德威克用α粒子轰击金属铍并发现了中子,故C 错误;

D 、卢瑟福用α粒子轰击氦原子核发现了质子,并预言了中子的存在,原子核是由质子和中子组成的,故D 正确;

【点睛】

汤姆生发现电子,卢瑟福提出了原子核式结构学说.居里夫人过对天然放射性的研究,发现了两种放射性新元素镭和钋,查德威克用α粒子轰击金属铍并发现了中子,卢瑟福预言了原子核是由质子和中子组成的.

22.D

解析:D

【解析】

氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为λ1=0.632 8 μm ,λ2=3.39 μm . 辐射光子的能量与能级差存在这样的关系△E=

hc λ,△E 1=1hc λ,△E 2=2hc λ,

联立两式得,△E 2=0.37eV .

故D 正确,ABC 错误.故选D . 23.D

解析:D

【解析】

【分析】

根据数学组合公式2

C n ,求出氢原子可能辐射光子频率的种数;能级间跃迁时,辐射的光子能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越高;根据库仑力提供向心力分析电子动能的变化。

【详解】

A .根据24C =6知,这些氢原子可能辐射出6种不同频率的光子。故A 错误;

B .这些氢原子辐射出光子后,电子的动能增大,电势能减小,总能量会减小。故B 错误;

C .氢原子由n =4跃迁到n =3产生的光的能量:E 43=E 4﹣E 3=﹣0.85﹣(﹣1.51)=0.66eV <

2.13eV ,所以不能使逸出功为2.13eV 的金属能发生光电效应,故C 错误;

D .氢原子由n =4向n =1能级跃迁时辐射的光子能量最大,频率最大,最大能量为13.6 eV ﹣0.85eV=12.75eV ,根据光电效应方程可知,入射光的能量越高,则电子的动能越大,初动能的最大值为:

E km =12.75 eV ﹣2.13 eV =10.62eV ,故D 正确。

【点睛】

本题主要考查了氢原子的跃迁及其应用,较为简单。 24.B

解析:B

【解析】

【分析】

【详解】

A. 贝克勒尔发现天然放射性现象表明了原子核内部是有复杂的结构的,故A 正确;

B. α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础,没有揭示原子核内部的情况,故B 错

误;

C. 汤姆生通过阴极射线的研究发现了电子,表明原子内部是有复杂的结构的,故C正确;

D.α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础,故D正确。

故选B。

25.A

解析:A

【解析】

【分析】

【详解】

A. 汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子,选项A正确;

B. 卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,得出了原子的核式结构理论,选项B错误;

C. 密立根测出元电荷e的电荷量,选项C错误;

D. 玻尔提出的原子模型,没有否定卢瑟福的原子核式结构模型,选项D错误。

故选A。

第一章 原子结构与性质知识点归纳 山东临沂市莒南三中(276600) 张琛 山东省烟台市蓬莱四中(265602) 马彩红 2.位、构、性关系的图解、表解与例析 (1)元素在周期表中的位置、元素的性质、元素原子结构之间存在如下关系: 同位素(两个特性)

3.元素的结构和性质的递变规律 4.核外电子构成原理 (1)核外电子是分能层排布的,每个能层又分为不同的能级。 随着原子序数递增 ① 原子结构呈周期性变化 ② 原子半径呈周期性变化 ③ 元素主要化合价呈周期性变化 ④ 元素的金属性与非金属形呈周期性变化 ⑤ 元素原子的第一电离能呈周期性变化 ⑥ 元素的电负性呈周期性变化 元素周期律 排列原则 ① 按原子序数递增的顺序从左到右排列 ② 将电子层数相同的元素排成一个横行 ③ 把最外层电子数相同的元素(个别除外),排成一个 纵行 周期(7个横行) ① 短周期(第一、二、三周期) ② 长周期(第四、五、六周期) ③ 不完全周期(第七周期) 性质递变 原子半径 主要化合价 元 素 周 期 表 族(18 个纵行) ① 主族(第ⅠA 族—第ⅦA 族共七个) ② 副族(第ⅠB 族—第ⅦB 族共七个) ③ 第Ⅷ族(第8—10纵行) ④ 结 构

(2)核外电子排布遵循的三个原理: a.能量最低原理b.泡利原理c.洪特规则及洪特规则特例 (3)原子核外电子排布表示式:a.原子结构简图b.电子排布式c.轨道表示式5.原子核外电子运动状态的描述:电子云 6.确定元素性质的方法 1.先推断元素在周期表中的位置。 2.一般说,族序数—2=本族非金属元素的种数(1 A族除外)。 3.若主族元素族序数为m,周期数为n,则: (1)m/n<1时为金属,m/n值越小,金属性越强: (2)m/n>1时是非金属,m/n越大,非金属性越强;(3)m/n=1时是两性元素。

原子物理 一、波粒二象性 1、热辐射:一切物体均在向外辐射电磁波.这种辐射与温度有关。故叫热辐射. 特点:1)物体所辐射的电磁波的波长分布情况随温度的不同而不同;即同时辐射各种波长的电磁波,但某些波长的电磁波辐射强度较强,某些较弱,分布情况与温 度有关。 2)温度一定时,不同物体所辐射的光谱成分不同。 2、黑体:一切物体在热辐射同时,还会吸收并反射一部分外界的电磁波。若某种物体,在热辐射的同时能够完全吸收入射的各种波长的电磁波,而不发生反射,这种物体叫做黑体(或绝对黑体)。在自然界中,绝对黑体实际是并不存在的,但有些物体可近似看成黑体,例如,空腔壁上的小孔. 热辐射特点吸收反射特点 一般物体辐射电磁波的情况与温度,材 料种类及表面状况有关既吸收,又反射,其能力与材料的种类及入射光波长等因素有关 黑体辐射电磁波的强度按波长的 分布只与黑体温度有关完全吸收各种入射电磁波,不反射 黑体辐射的实验规律: 1)温度一定时,黑体辐射的强度,随波长分布有一个极大值。 2)温度升高时,各种波长的辐射强度均增加。 3)温度升高时,辐射强度的极大值向波长较短方向移动。 4、能量子:上述图像在用经典物理学解释时与该图像存在严重的不符(维恩、瑞利的解释)。普朗克认为能量的辐射或者吸收只能是一份一份的.这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子.ν εh =) 10 63 .6 (34叫普朗克常量 s J h? ? =-.由量子理论得出的结果与黑体的辐射强度图像吻合的非常完美,这印证了该理论的正确性.

5光电效应:在光的照射下,金属中的电子从金属表面逸出的现象.发射出来的电子叫光电子。光电效应由赫兹首先发现。 爱因斯坦指出: ① 光的能量是不连续的,是一份一份的,每一份能量子叫做一个光子.光子的能量为 ε=h ν,其中h=6。63×10-34 J ·s 叫普朗克常量,ν是光的频率; ② 当光照射到金属表面上时,一个光子会被一个电子吸收,吸收的过程是瞬间的(不超过10-9 s ).电子在吸收光子之后,其能量变大并向金属外逃逸,从而产生光电效应现象; ③ 一个电子只能吸收一个光子,不会有一个电子连续吸收多个光子的情况,该过程需要克服金属内部原子束缚做功(逸出功W 0,其大小与金属材料有关),然后才有可能从金属表面飞出。因此在只有当一个光子能量较大时,电子才会将其吸收并从金属内部飞出,否则电子无法克服原子束缚从金属中逸出。由能量守恒可得光电效应方程: 0W h E k -=ν ④ 决定能否发生光电现象的决定因素是极限频率而不是光的强度。光的强度只会影响从金属中逸出的电子数目。能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(极限频率).截止频率的大小与金属种类有关。光的强度:单位时间内垂直照射到金属表面单位面积上入射光中光子总数目. 若ν≥c ν,无论光照强度如何也会有光电效应现象产生 若ν<c ν,则无论怎样增加光照强度,也不会有光电效应产生 知识拓展之光电管的伏安特性曲线:在光照条件不变时,若正向电压升高,则电路中的光电流会随之变大,当正向电压调到某值后电路中的电流不再增加,该电流叫饱和电流。饱和电流大小反映了入射光的强度(光子数目)。在光照条件不变时,若反向电压升高,则电路中的光电流会随之变小,当反向电压达到某值后,电路中的电流变为零,这个电压叫遏止电压。遏止电压只与入射光频率有关. e W e h U c 0 -=ν0(W h E k -=ν由) 得出和00W h eU E eU c k c -=-=-ν

高考物理近代物理知识点之原子结构知识点总复习附答案解析(1) 一、选择题 1.如图所示是玻尔理论中氢原子的能级图,现让一束单色光照射一群处于基态的氢原子,受激发的氢原子能自发地辐射出三种不同频率的光,则照射氢原子的单色光的光子能量为( ) A .13.6eV B .12.09eV C .10.2eV D .3.4eV 2.如图所示是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( ) A .该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 B .该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性 C .α粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转 D .绝大多数的α粒子发生大角度偏转 3.下列说法正确的是( ) A .β衰变现象说明电子是原子核的组成部分 B .在光电效应实验中,只增加入射光的强度,饱和光电流不变 C .在核反应方程414 17278 He N O X +→ +中,X 表示的是中子 D .根据玻尔理论,处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后,其电子的动能减少 4.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数 n >2的能级跃迁到n =2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定 A . 对应的前后能级之差最小 B .同一介质对 的折射率最大 C .同一介质中的传播速度最大 D .用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能 5.下列说法正确的是( ) A .“光电效应”现象表明光具有波动性 B .电子的发现揭示了原子不是构成物质的最小微粒 C .天然放射现象表明原子可以再分 D .卢瑟福根据“α粒子散射”实验建立原子结构“枣糕模型”

物理选修3---5第十八章:原子结构知识点汇总 (训练版) 知识点一、电子的发现和汤姆生的原子模型: 1、电子的发现: 1897年英国物理学家汤姆生,对阴极射线进行了一系列的研究,从而 发现了电子。电子的发现表明:原子存在精细结构,从而打破了原子不可再分的观念。 2、汤姆生的原子模型: 1903年汤姆生设想原子是一个带电小球,它的正电荷均匀分布在整个球体内,而带负电的电子镶嵌在正电荷中。这就是汤姆生的枣糕式原子模型。 知识点二、α粒子散射实验和原子核结构模型 1、α粒子散射实验:1909年,卢瑟福及助手盖革手吗斯顿完成 ①实验装置的组成:放射源、金箔、荧光屏 1

②实验现象: a. 绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向运动, 不发生偏转。 b. 有少数α粒子发生较大角度的偏转 c. 有极少数α粒子的偏转角超过了90度,有的几乎达到180度,即被反向弹回。 2、原子的核式结构模型: 由于α粒子的质量是电子质量的七千多倍,所以电子不会使α粒子运动方向发生明显的改变,只有原子中的正电荷才有可能对α粒子的运动产生明显的影响。如果正电荷在原子中的分布,像汤姆生模型那模均匀分布,穿过金箔的α粒了所受正电荷的作用力在各方向平衡,α粒了运动将不发生明显改变。散射实验现象证明,原子中正电荷不是均匀分布在原子中的。 1911年,卢瑟福通过对α粒子散射实验的分析计算提出原子核式结构模型:在原子中心存在一个很小的核,称为原子核,原子核集中了原子所有正电荷和几乎全部的质 量,带负电荷的电子在核外空间绕核旋转。原子核半径小于1014-m,原子轨道半径约1010-m。 3、卢瑟福对实验结果的解释 电子对α粒子的作用忽略不计。 因为原子核很小,大部分α粒子穿过原子时离原子核很远,受到较小的库仑斥力,运动几乎不改变方向。 极少数α粒子穿过原子时离原子核很近,因此受到很强的库仑斥力,发生大角度散射。

原子结构 【学习目标】 1、根据构造原理写出1~36号元素原子的电子排布式; 2、了解核外电子的运动状态; 3、掌握泡利原理、洪特规则。 【要点梳理】 要点一、原子的诞生 我们所在的宇宙诞生于一次大爆炸。大爆炸后约2小时,诞生了大量的氢、少量的氦及极少量的锂。其后,经过或长或短的发展过程,氢、氦等发生原子核的融合反应,分期分批地合成了其他元素。(如图所示) 要点二、能层与能级 1.能层 (1)含义:在含有多个电子的原子里,由于电子的能量各不相同,因此,它们运动的区域也不同。通常能量最低的电子在离核最近的区域运动,而能量高的电子在离核较远的区域运动。根据多电子原子核外电子的能量差异可将核外电子分成不同的能层(即电子层)。如钠原子核外有11个电子,第一能层有2个电子,第二能层有8个电子,第三能层有1个电子。 要点诠释:电子层、次外层、最外层、最内层、内层 在推断题中经常出现与层数有关的概念,理解这些概念是正确推断的关键。为了研究方便,人们形象地把原子核外电子运动看成分层运动,在原子结构示意图中,按能量高低将核外电子分为不同的能层,并用符号K、L、M、N、O、P、Q……表示相应的层,统称为电子层。一个原子在基态时,电子所占据的电子层数等于该元素在周期表中所处的周期数。倒数第一层,称为最外层;从外向内,倒数第二层称为次外层;最内层就是第一层(K 层);内层是除最外层外剩下电子层的统称。以基态铁原子结构示意图为例:铁原子共有4个电子层,最外层(N层)只有2个电子,次外层(M层)共有14个电子,最内层(K层)有2个电子,内层共有24个电子。 2.能级 (1)含义:在多电子原子中,同一能层的电子,能量也可能不同,这样同一能层就可分成不同的能级(也可称为电子亚层)。能层与能级类似于楼层与阶梯之间的关系。在每一个能层中,能级符号的顺序是ns、np、nd、nf……(n代表能层)

第一章原子结构与性质 一.原子结构 1.能级与能层 2.原子轨道 3.原子核外电子排布规律 ⑴构造原理:随着核电荷数递增,大多数元素的电中性基态原子的电子按右图顺序填入核外电子运动轨道(能级),叫做构造原理。 能级交错:由构造原理可知,电子先进入4s轨道,后进入3d轨道,这种现象叫能级交错。 说明:构造原理并不是说4s能级比3d能级能量低(实际上4s能级比3d能级能量高),而是指这样顺序填充电子可以使整个原子的能量最低。也就是说,整个原子的能量不能机械地看做是各电子所处轨道的能量之和。 (2)能量最低原理 现代物质结构理论证实,原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。 构造原理和能量最低原理是从整体角度考虑原子的能量高低,而不局限于某个能级。 (3)泡利(不相容)原理:基态多电子原子中,不可能同时存在4个量子数完全相同的电子。换言之,

一个轨道里最多只能容纳两个电子,且电旋方向相反(用“↑↓”表示),这个原理称为泡利(Pauli )原理。 (4)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道(能量相同)时,总是优先单独占据一个轨道,而且自旋方向相同,这个规则叫洪特(Hund )规则。比如,p3 的轨道式为或,而不是。 洪特规则特例:当p 、d 、f 轨道填充的电子数为全空、半充满或全充满时,原子处于较稳定的状态。即p0、d0、f0、p3、d5、f7、p6、d10、f14时,是较稳定状态。 前36号元素中,全空状态的有4Be 2s22p0、12Mg 3s23p0、20Ca 4s23d0;半充满状态的有:7N 2s22p3、15P 3s23p3、24Cr 3d54s1、25Mn 3d54s2、33As 4s24p3;全充满状态的有10Ne 2s22p6、18Ar 3s23p6、29Cu 3d104s1、30Zn 3d104s2、36Kr 4s24p6。 4. 基态原子核外电子排布的表示方法 (1)电子排布式 ①用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式,例如K :1s22s22p63s23p64s1。 ②为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体元素原子结构的部分以相应稀有气体的元素符号外加方括号表示,例如K :[Ar]4s1。 (2)电子排布图(轨道表示式) 每个方框或圆圈代表一个原子轨道,每个箭头代表一个电子。 如基态硫原子的轨道表示式为 二.原子结构与元素周期表 1.原子的电子构型与周期的关系 (1)每周期第一种元素的最外层电子的排布式为ns1。每周期结尾元素的最外层电子排布式除He 为1s2外,其余为ns2np6。He 核外只有2个电子,只有1个s 轨道,还未出现p 轨道,所以第一周期结尾元素的电子排布跟其他周期不同。 (2)一个能级组最多所容纳的电子数等于一个周期所包含的元素种类。但一个能级组不一定全部是能量相同的能级,而是能量相近的能级。 2.元素周期表的分区 (1)根据核外电子排布 ①分区 ②各区元素化学性质及原子最外层电子排布特点 ↑↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑

原子物理知识点总结全 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

原 子 物 理 一、卢瑟福的原子模型——核式结构 1.1897年,_________发现了电子.他还提出了原子的______________模型. 2.物理学家________用___粒子轰击金箔的实验叫__________________。 3.实验结果: 绝大部分α粒子穿过金箔后________;少数α粒子发生了较大的偏转; 极少数的α粒子甚至被____. 4.实验的启示:绝大多数α粒子直线穿过,说明原子内部存在很大的空隙; 少数α粒子较大偏转,说明原子内部集中存在着对α粒子有斥力的正电荷; 极个别α粒子反弹,说明个别粒子正对着质量比α粒子大很多的物体运动时,受到该物体很大的斥力作用. 5.原子的核式结构: 卢瑟福依据α粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子中心有一个很小的核,叫________, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转. 例1:在α粒子散射实验中,卢瑟福用α粒子轰击金箔,下列四个选项中哪一项属于实验得到的正确结果: A.α粒子穿过金箔时都不改变运动方向 B.极少数α粒子穿过金箔时有较大的偏转,有的甚至被反弹 C.绝大多数α粒子穿过金箔时有较大的偏转 D.α粒子穿过金箔时都有较大的偏转. 例2:根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图1-1所示表示了原子核式结构模型的α粒子散射图景。图中实线表示α粒子的运动轨迹。其中一个α粒子在从a 运动到b 、再运动到c 的过程中(α 粒子在b 点时距原子核最近),下列判断正确的是( ) A .α粒子的动能先增大后减小 B .α粒子的电势能先增大后减小 C .α粒子的加速度先变小后变大 D .电场力对α粒子先做正功后做负功 二 玻尔的原子模型 能级 1.玻尔提出假说的背景——原子的核式结构学说与经典物理学的矛盾: ⑴按经典物理学理论,核外电子绕核运动时,要不断地辐射电磁波,电子能量减小,其轨道半径将不断减小,最终落于原子核上,即核式结构将是不稳定的,而事实上是稳定的. ⑵电子绕核运动时辐射出的电磁波的频率应等于电子绕核运动的频率,由于电子轨道半径不断减小,发射出的电磁波的频率应是连续变化的,而事实上,原子辐射的电磁波的频率只是某些特定值。 为解决原子的核式结构模型与经典电磁理论之间的矛盾,玻尔提出了三点假设,后人称之为玻尔模型. 2.玻尔模型的主要内容: ⑴定态假说:原子只能处于一系列__________的能量状态中,在这些状态中原子是_______的,电子虽然绕核运动,但不向外辐射能量.这些状态叫做________. ⑵ 跃迁假说:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两定态的能量差决定,即________________. ⑶轨道假说:原子的不同能量状态对应于______子的不同轨道.原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的. 3.氢原子的能级公式和轨道公式 原子各定态的能量值叫做原子的能级,对于氢原子,其能级公式为:______________; 对应的轨道公式为:12r n r n 。其中n 称为量子数,只能取正整数.E 1=-13.6eV ,r 1=0.53×10-10m . 原子的最低能量状态称为_______,对应电子在离核最近的轨道上运动; 图1-1 a b c 原子核 α粒子

高考物理近代物理知识点之原子结构知识点 一、选择题 1.如图所示为α粒子散射实验装置,α粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中A、B、C、D四处位置.则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数可能符合事实的是() A.1 305、25、7、1 B.202、405、625、825 C.1 202、1 010、723、203 D.1 202、1 305、723、203 2.一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子() A.放出光子,能量增加 B.放出光子,能量减少 C.吸收光子,能量增加 D.吸收光子,能量减少 3.关于近代物理,下列说法正确的是() A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短 B.α粒子散射实验证明了原子的核式结构 C.α、β、γ射线比较,α射线的穿透能力最强 D.光电效应现象揭示了光的波动性 4.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则 A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应 B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应 C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大

5.若用|E 1|表示氢原子处于基态时能量的绝对值,处于第n 能级的能量为1 2 n E E n ,则在下列各能量值中,可能是氢原子从激发态向基态跃迁时辐射出来的能量的是( ) A . 114 E B . 134 E C . 178 E D . 11 16 E 6.氢原子能级图如图所示,下列说法正确的是 A .当氢原子从n =2能级跃迁到n =3能级时,需要吸收0. 89eV 的能量 B .处于n =2能级的氢原子可以被能量为2eV 的电子碰撞而向高能级跃迁 C .一个处于n =4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以辐射出6 种不同頻率的光子 D .n =4能级的氢原子跃迁到n=3能级时辐射出电磁波的波长比n =3能级的氢原子跃迁到n =2能级时辐射出电磁波的波长短 7.在卢瑟福的α粒子散射实验中,有少数的α粒子发生了大角度的偏转,其原因是( ) A .原子中有带负电的电子,电子会对α粒子有引力的作用. B .正电荷在原子中是均匀分布的. C .原子的正电荷和绝大部分的质量都集中在一个很小的核上. D .原子是不可再分的. 8.根据近代物理知识,你认为下列说法中正确的是( ) A .在原子核中,比结合能越大表示原子核中的核子结合的越牢固 B .已知氢原子从基态跃迁到某一激发态需要吸收的能量为12.09eV ,则动能等于 12.09eV 的另一个氢原子与这个氢原子发生正碰,可以使这个原来静止并处于基态的氢原子跃迁到该激发态 C .相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越大 D .铀核23892(U)衰变为铅核206 82(Pb)的过程中,中子数减少21个 9.物理学家通过对现象的深入观察和研究,获得正确的科学认识,推动了物理学的发展.下列说法正确的是 A .卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子的核式结构模型 B .玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

一、光电效应现象 1、光电效应: 光电效应:物体在光(包括不可见光)的照射下发射电子的现象称为光电效应。 2、光电效应的研究结论: ①任何一种金属,都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频...............率.,才能产生光电效应;低于这个频率的光不能产生光电效应。②光电子的最.....大初动能与入射光的强度无关.............,只随着入射光频率的增大..而增大..。注意:从金属出来的电子速度会有差异,这里说的是从金属表面直接飞出来的光电子。③ 入射光照到金属上时,光电子的发射几乎是瞬时的............,一般不超过10-9 s ;④当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入射光的强度成正比。 3、 光电效应的应用: 光电管:光电管的阴极表面敷有碱金属,对电子的束缚能力比较弱,在光的照射下容易发射电子,阴极发出的电子被阳极收集,在回路中形成电流,称为光电流。 注意:①光电管两极加上正向电压,可以增强光电流。②光电流的大小跟入射光的强度和正向电压有关,与入射光的频率无关。入射光的强度越大,光电流越大。③遏止电压U 0。回路中的光电流随着反向电压的增加而减小,当反 向电压U 0满足:02 max 2 1eU mv =,光电流将会减小到零,所以遏止电压与入射光的频率有关。 4、波动理论无法解释的现象: ①不论入射光的频率多少,只要光强足够大,总可以使电子获得足够多的能量,从而产生光电效应,实际上如果光的频率小于金属的极限频率,无论光强多大,都不能产生光电效应。 ②光强越大,电子可获得更多的能量,光电子的最大初始动能应该由入射光的强度来决定,实际上光电子的最大初始动能与光强无关,与频率有关。 ③光强大时,电子能量积累的时间就短,光强小时,能量积累的时间就长,实际上无论光入射的强度怎样微弱,几乎在开始照射的一瞬间就产生了光电子. 二、光子说 1、普朗克常量 普郎克在研究电磁波辐射时,提出能量量子假说:物体热辐射所发出的电磁波的能量是不连续的,只能是hv 的整数倍,hv 称为一个能量量子。即能量是一份一份的。其中v 辐射频率,h 是一个常量,称为普朗克常量。 2、光子说 在空间中传播的光的能量不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量ε跟光的频率ν成正比。hv =ε,其中:h 是普朗克常量,v 是光的频率。

原 子 物 理 一、卢瑟福的原子模型——核式结构 1.1897年,_________发现了电子.他还提出了原子的 ______________模型. 2.物理学家________用___粒子轰击金箔的实验叫 __________________。 3. 实验结果:绝大部分α粒子穿过金箔后________;少数α粒子发生了较大的偏转;极少数的α粒子甚至被____. 4. 实验的启示:绝大多数α粒子直线穿过,说明原子内部存在很大的空隙; 少数α粒子较大偏转,说明原子内部集中存 在着对 α粒子有斥力的正电荷; 极个别α粒子反弹,说明个别粒子正对着质量比 α粒子大很多的物体运动时,受到该物体很大的斥 力作用. 5.原子的核式结构: 卢瑟福依据α粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子中心有一个很小 的核,叫 ________, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核旋 转. 例1:在α粒子散射实验中,卢瑟福用α粒子轰击金箔,下列四个选项中哪一项属于实验得到的正确结果: A.α粒子穿过金箔时都不改变运动方向 B . 极少数α粒子穿过金箔时有较大的偏转 ,有的甚至被反 弹 C.绝大多数α粒子穿过金箔时有较大的 偏转 D. α粒子穿过金箔时都有较大的偏转. 例2:根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模 型。如图 1-1所示表示了 原子核式结构模型的 α粒子散射图景。图中实 线表示 α粒子的运动轨迹。其中一个 c α粒子在从a 运动到b 、再运动到c 的过程中(α粒子在b 点时距原子核最近),下 列判断正确的是 ( ) a b A .α粒子的动能先增大后减小 原子核 B .α粒子的电势能先增大后减小 C .α粒子的加速度先变小后变大 α粒子 D .电场力对α粒子先做正功后做负功 图1-1 二玻尔的原子模型 能级 1.玻尔提出假说的背景——原子的核式结构学说与经典物理学的矛盾:⑴按经典物理学理论,核外电子绕核运动时,要不断地辐射电磁波,电子能量减小,其轨道半径将不断减小,最终落于原子核上,即核式结构将是不稳定的,而事实上是稳定的.⑵电子绕核运动时辐射出的电磁波的频率应等于电子绕核运动的频率,由于电子轨道半径不断减小,发射出的电磁波的频率应是连续变化的,而事实上,原子辐射的电磁波的频率只是某些特定值。 为解决原子的核式结构模型与经典电磁理论之间的矛盾,玻尔提出了三点假设,后人称之为玻尔模型. 2.玻尔模型的主要内容: ⑴定态假说:原子只能处于一系列 __________的能量状态中,在 这些状态中原子是 _______的,电子虽然绕核运动, 但不向外辐射能量.这些状态叫做 ________. ⑵跃迁假说:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两定态的能量差决定,即________________. ⑶轨道假说:原子的不同能量状态对应于 ______子的不同轨道 .原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不 连续的. 3.氢原子的能级公式和轨道 公式 原子各定态的能量值叫做原子的能级,对于氢原子,其能级 公式为 :______________; 对应的轨道公式为: r n n 2 r 1。其中n 称为量子数,只能取正.E1=-13.6eV ,r1=0.53×10-10m .

高考物理新近代物理知识点之原子结构全集汇编及答案(1) 一、选择题 1.下列叙述中符合物理学史的有() A.汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子 B.卢瑟福通过对 粒子散射实验现象的分析,证实了原子核是可以再分的 C.法国物理学家库仑测出元电荷e的电荷量 D.玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构模型 2.下列叙述中符合史实的是 A.玻尔理论很好地解释了氢原子的光谱 B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构 C.卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子的能级假设 D.贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构 3.一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子() A.放出光子,能量增加 B.放出光子,能量减少 C.吸收光子,能量增加 D.吸收光子,能量减少 4.氢原子光谱在可见光区域内有四条谱线,都是氢原子中电子从量子数n>2的能级跃迁到n=2的能级发出的光,它们在真空中的波长由长到短,可以判定 A.对应的前后能级之差最小 B.同一介质对的折射率最大 C.同一介质中的传播速度最大 D.用照射某一金属能发生光电效应,则也一定能 5.图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时,电路中有光电流产生,则 A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应 B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应 C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大 6.如图所示为氢原子的能级示意图,假设氢原子从n能级向较低的各能级跃迁的概率均为

新人教版九年级上册初中化学 重难点有效突破 知识点梳理及重点题型巩固练习 原子的结构 【学习目标】 1.了解原子是由质子、中子和电子构成的;知道不同种类原子的区别。 2.初步了解相对原子质量的概念,并能利用相对原子质量进行简单的计算。 3.记住两个等量关系:核电荷数=质子数=核外电子数;相对原子质量≈质子数+中子数。 【要点梳理】 要点一、原子的构成(《原子的构成》) 1.原子是由下列粒子构成的: 原子由原子核和核外电子(带负电荷)构成,原子核由质子(带正电荷)以及中子(不带电)构成,但并不是所有的原子都是由这三种粒子构成的。例如:普通的氢原子核内没有中子。 2.原子中的等量关系:核电荷数=质子数=核外电子数 在原子中,原子核所带的正电荷数(核电荷数)就是质子所带的电荷数(中子不带电),每个质子带1个单位正电荷,每个电子带一个单位负电荷,原子整体是呈电中性的粒子。 3.原子内部结构揭秘—散射实验(如下图所示): 1911年,英国科学家卢瑟福用一束平行高速运动的α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子)轰击金箔时,发现大多数α粒子能穿透金箔,而且不改变原来的运动方向,但是也有一小部分α粒子改变了原来的运动路径,甚至有极少数的α粒子好像碰到了坚硬不可穿透的质点而被弹了回来。实验结论:

(1)原子核体积很小,原子内部有很大空间,所以大多数α粒子能穿透金箔; (2)原子核带正电,α粒子途经原子核附近时,受到斥力而改变了运动方向; (3)金原子核的质量比α粒子大得多,当α粒子碰到体积很小的金原子核被弹了回来。 【要点诠释】 1.原子是由居于原子中心带正电的原子核和核外带负电的电子构成,原子核又是由质子和中子构成,质子带正电,中子不带电;原子核所带正电荷(核电荷数)和核外电子所带负电荷相等,但电性相反,所以整个原子不显电性。 2.区分原子的种类,依据的是原子的质子数(核电荷数),因为不同种类的原子,核内的质子数不同。要点二、相对原子质量 1.概念:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较所得到的比,就是这种原子的相对原子质量(符号为Ar)。根据这个标准,氢的相对原子质量约为1,氧的相对原子质量约为16。 2.计算式: 【要点诠释】 1.相对原子质量只是一个比值,单位是“1”(一般不读也不写),不是原子的实际质量。 2.每个质子和每个中子的质量都约等于1个电子质量的1836倍,即电子质量很小,跟质子和中子相比可以忽略不计。原子的质量主要集中在质子和中子(即原子核)上。 3.在相对原子质量计算中,所选用的一种碳原子是碳12,是含6个质子和6个中子的碳原子,它的质量的1/12约等于1.66×10-27 kg。 4.几种原子的质子数、中子数、核外电子数及相对原子质量比较:

选修3-5知识点 第十八章原子结构 电子的发现 一、阴极射线 1876 年,德国物理学家戈德斯坦认为管壁上的荧光是由于玻璃受到的阴极发出的某种射线的撞击而引起的,并把这种未知射线称之为阴极射线。 二、电子的发现 1、汤姆逊发现电子,认为阴极射线的粒子是 电子且带负电,电子是原子的做成部分,是比原子更基本的物质单元。 2、密立根“油滴实验”测出电子电荷量: 3、密立根“油滴实验”发现是电荷是量子化的,即任何带电体倍。 4、电子的质量为: 5、质子质量与电子质量的比值为: 原子的核式结构模型 1、汤姆孙的西瓜模型:原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中。 一、卢瑟福的α粒子散射实验——利用碰撞中动量守恒原理

1、α粒子是从放射性物质(如铀和镭)中发射出来的快速运动的粒子,带有两个单位的正电荷,质量为氢原子质量的4 倍.电子质量的7300倍。 2、核式结构模型 ①在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核。 ②原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里。 ③带负电的电子在核外空间绕着核旋转。 二、原子核的电荷与尺度 1、原子核的电荷等于核外电子数 2、原子核的半径10-15m,原子的半径10-10m,原子内十分空旷。 氢原子光谱 一、光谱 1、光谱是用光栅或棱镜可以把各种颜色的光按波长展开,获得波长(频率)和强度分布的记录。有时只是波长成分的记录。 2、有些光谱是一条条的亮线,我们把它们叫做谱线。 3、光谱可分为两类:线状谱和连续谱。 ①线状谱:由一条条分立的谱线(亮线)组成。 ②连续谱:由谱线(亮线)粘在一起的光带。

4、特征谱线(亮线):各种原子的发射光谱都是线状谱,原子只发出几种特定频率的光。不同原子的亮线位置不同,不同原子的发光频率(颜色)是不一样的。 5、每种原了都有自己的特征谱线,我们就可以利用它来鉴别物质和确定物质的组成成分。这种方法称为光谱分析。 二、氢原子光谱的实验规律 1、光是由原子内部电子的运动产生的。 2、氢原子是最简单的原子,其光谱也最简单。 3、——巴耳末公式 n的两层含义: ①每一个n值分别对应一条谱线。

原 子 物 理 一、卢瑟福的原子模型-—核式结构 1.1897年,_________发现了电子.他还提出了原子的______________模型。 2。物理学家________用___粒子轰击金箔的实验叫__________________。 3.实验结果: 绝大部分α粒子穿过金箔后________;少数α粒子发生了较大的偏转; 极少数的α粒子甚至被____. 4。实验的启示:绝大多数α粒子直线穿过,说明原子内部存在很大的空隙; 少数α粒子较大偏转,说明原子内部集中存在着对α粒子有斥力的正电荷; 极个别α粒子反弹,说明个别粒子正对着质量比α粒子大很多的物体运动时,受到该物体很大的斥力作用. 5.原子的核式结构: 卢瑟福依据α粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子中心有一个很小的核,叫________, 原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核旋转. 例1:在α粒子散射实验中,卢瑟福用α粒子轰击金箔,下列四个选项中哪一项属于实验得到的正确结果: A.α粒子穿过金箔时都不改变运动方向 B.极少数α粒子穿过金箔时有较大的偏转,有的甚至被反弹 C.绝大多数α粒子穿过金箔时有较大的偏转 D 。α粒子穿过金箔时都有较大的偏转。 例2:根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。如图1—1所示表示了原子核式结构模型的α粒子散射图景.图中实线表示α粒子的运动轨迹。其中一个 α粒子在从a 运动到b 、再运动到c 的过程中(α粒子在b 点时距原子核最近),下列判断正确的是( ) A .α粒子的动能先增大后减小 B .α粒子的电势能先增大后减小 C .α粒子的加速度先变小后变大 D .电场力对α粒子先做正功后做负功 二 玻尔的原子模型 能级 1.玻尔提出假说的背景——原子的核式结构学说与经典物理学的矛盾: ⑴按经典物理学理论,核外电子绕核运动时,要不断地辐射电磁波,电子能量减小,其轨道半径将不断减小,最终落于原子核上,即核式结构将是不稳定的,而事实上是稳定的. ⑵电子绕核运动时辐射出的电磁波的频率应等于电子绕核运动的频率,由于电子轨道半径不断减小,发射出的电磁波的频率应是连续变化的,而事实上,原子辐射的电磁波的频率只是某些特定值。 为解决原子的核式结构模型与经典电磁理论之间的矛盾,玻尔提出了三点假设,后人称之为玻尔模型. 2.玻尔模型的主要内容: ⑴定态假说:原子只能处于一系列__________的能量状态中,在这些状态中原子是_______的,电子虽然绕核运动,但不向外辐射能量.这些状态叫做________. ⑵ 跃迁假说:原子从一种定态跃迁到另一种定态时,它辐射(或吸收)一定频率的光子,光子的能量由这两定态的能量差决定,即________________。 ⑶轨道假说:原子的不同能量状态对应于______子的不同轨道.原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道也是不连续的. 3.氢原子的能级公式和轨道公式 原子各定态的能量值叫做原子的能级,对于氢原子,其能级公式为:______________; 对应的轨道公式为:12r n r n =。其中n 称为量子数,只能取正整数。E 1=-13。6eV ,r 1=0。53×10-10 m . 原子的最低能量状态称为_______,对应电子在离核最近的轨道上运动; 原子的较高能量状态称为_______,对应电子在离核较远的轨道上运动. 4.氢原子核外的电子绕核运动的轨道与其能量相对应 核外电子绕核做圆周运动的向心力,来源于库仑力(量子化的卫星运动模型) 由r v m r e k F 222 ==库得动能r ke mv E k 2 22121==, 即r 越大时,动能________。 又因为12r n r n =,21 n E E n = 即量子数n 越大时,动能_______,势能______,总能量_______. 5.用玻尔量子理论讨论原子跃迁时释放光子的频率种数 氢原子处于n=k 能级向较低激发态或基态跃迁时,可能产生的光谱线条数的计算公式为:2 ) 1(2 -= =k k C N k 例1:氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中 ( ) A .原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大 图1-1 c 原子核 α粒子

高中物理原子与原子核知识点总结(选修3-5) 原子、原子核这一章虽然不是重点,但是高考选择题也会涉及到,其实只要记住模型和方程式,就不会在做题上出错,下面的一些总结希望对同学们有所帮助. 一波粒二象性 1光电效应的研究思路 (1)两条线索: 10 J·S h为普朗克常数 h=6.63×34 ν为光子频率 2.三个关系 (1)爱因斯坦光电效应方程E k=hν-W0。 (2)光电子的最大初动能E k可以利用光电管实验的方法测得,即E k=eU c,其中U c是遏止电压。 (3)光电效应方程中的W0为逸出功,它与极限频率νc的关系是W0=hνc。 3波粒二象性 波动性和粒子性的对立与统一 (1)大量光子易显示出波动性,而少量光子易显示出粒子性。 (2)波长长(频率低)的光波动性强,而波长短(频率高)的光粒子性强。

(3)光子说并未否定波动说,E =h ν=hc λ 中,ν(频率)和λ就是波的概念。 光速C=λν (4)波和粒子在宏观世界是不能统一的,而在微观世界却是统一的。 3.物质波 (1)定义:任何运动着的物体都有一种波与之对应,这种波叫做物质波,也叫德布罗意波。 (2)物质波的波长:λ=h p =h mv ,h 是普朗克常量。 二 原子结构与原子核 (1)卢瑟福的核式结构模型 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构学说,玻尔把量子说引入到核式结构模型之中,建立了以下三个假说为主要内容的玻尔理论.认识原子核的结构是从发现天然放射现象开始的,发现质子的核反应是认识原子核结构的突破点.裂变和聚变是获取核能的两个重要途径.裂变和聚变过程中释放的能量符合爱因斯坦质能方程。 整个知识体系,可归结为:两模型(原子的核式结构模型、波尔原子模型);六子(电子、质子、中子、正电子、 粒子、 光子);四变(衰变、人工转变、裂变、聚变);两方程(核反应方程、质能方程)。 4条守恒定律(电荷数守恒、质量数守恒、能量守恒、动量守恒)贯串全章。 1.(1)电子的发现:1897年,英国物理学家汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子。电子的发现证明了原子是可再分的。 (2)汤姆孙原子模型:原子里面带正电荷的物质均匀分布在整个原

高中化学选修3知识点总结 主要知识要点: 1、原子结构 2、元素周期表和元素周期律 3、共价键 4、分子的空间构型 5、分子的性质 6、晶体的结构和性质 (一)原子结构 1、能层和能级 (1)能层和能级的划分 ①在同一个原子中,离核越近能层能量越低。 ②同一个能层的电子,能量也可能不同,还可以把它们分成能级s、p、d、f,能量由低到高依次为s、p、d、f。 ③任一能层,能级数等于能层序数。 ④s、p、d、f……可容纳的电子数依次是1、3、5、7……的两倍。 ⑤能层不同能级相同,所容纳的最多电子数相同。 (2)能层、能级、原子轨道之间的关系 每能层所容纳的最多电子数是:2n2(n:能层的序数)。

2、构造原理 (1)构造原理是电子排入轨道的顺序,构造原理揭示了原子核外电子的能级分布。 (2)构造原理是书写基态原子电子排布式的依据,也是绘制基态原子轨道表示式的主要依据之一。 (3)不同能层的能级有交错现象,如E(3d)>E(4s)、E(4d)>E(5s)、E (5d)>E(6s)、E(6d)>E(7s)、E(4f)>E(5p)、E(4f)>E(6s)等。原子轨道的能量关系是:ns<(n-2)f <(n-1)d <np (4)能级组序数对应着元素周期表的周期序数,能级组原子轨道所容纳电子数目对应着每个周期的元素数目。 根据构造原理,在多电子原子的电子排布中:各能层最多容纳的电子数为2n2 ;最外层不超过8个电子;次外层不超过18个电子;倒数第三层不超过32个电子。 (5)基态和激发态 ①基态:最低能量状态。处于最低能量状态的原子称为基态原子。 ②激发态:较高能量状态(相对基态而言)。基态原子的电子吸收能量后,电子跃迁至较高能级时的状态。处于激发态的原子称为激发态原子。 ③原子光谱:不同元素的原子发生电子跃迁时会吸收(基态→激发态)和放出(激发态→较低激发态或基态)不同的能量(主要是光能),产生不同的光谱——原子光谱(吸收光谱和发射光谱)。利用光谱分析可以发现新元素或利用特征谱线鉴定元素。 3、电子云与原子轨道 (1)电子云:电子在核外空间做高速运动,没有确定的轨道。因此,人们用“电子云”模型来描述核外电子的运动。“电子云”描述了电子在原子核外出现的概率密度分布,是核外电子运动状态的形象化描述。

课题2 原子的结构知识点 Point1.原子的构成 (1)原子的构成 原子 (2)构成原子的粒子间的关系 原子序数= = = 整个原子不显电性的原因 不同原子 不同,即 决定元素的种类。 所有元素中 没有中子数,即中子数为零。 Point2.核外电子排布 1.电子层:核外电子的运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子能量较低, 通常在离核较近的区域运动;有的电子能量较高,通常在离核较远的区域运动,为了形象说 明,通常用电子层来表示 2.核外电子的分层排布 (1) 核外电子在不同的电子层内运动的现象叫做核外电子的分层排布 (2) 电子层数 K L M N O P Q 一 二 三 四 五 六 七 (3) 原子结构示意图:第一层最多容纳2个电子,第二层最多容纳8个电子,最外层不超过 8个电子 画出下列原子的原子结构示意图 Li Be Na Mg Al H B C N O F Si P S Cl He Ne Ar 3.离子 (1)定义: ,带正电的原子叫 做 ,如Na +,2Mg +,3Al +; 叫做阴离子;如2S -,Cl - ,24SO -等。

(2)离子化合物:由阴离子和阳离子直接构成的化合物叫做离子化合物,如氯化钠(NaCl)(3)离子符号的书写及意义 2 2Mg+表示: Cl-表示: Point3 相对原子质量 1.原子的质量很小。国际上规定:以一种碳原子质量的为标准,其它原子的质量跟它相比所得的值就是该种原子的相对原子质量。表达式为,相对原子质量≈+ 。相对原子质量是一个比值,单位为,一般省略不写。 2.某原子实际质量为a kg,作为标准的碳原子的质量为b kg,则该原子的相对原子质量为。