板料回弹机理及控制

[摘要] 拉弯工艺是型材弯曲成形的重要方法,它可以有效减少回弹,达到提高成形精度的目的。因此,在飞机、汽车弯曲件成形中得到了广泛的应用。拉弯卸载后的回弹控制是影响成形精度的主要因素。拉弯成形过程中,材料受力状态复杂,同时受材料物性参数、摩擦条件等因素的影响,拉弯成形回弹预测很困难。

本文以板料为研究对象,首先介绍了板料拉弯成型回弹现象,在此基础上讨论了回弹机理的研究以及控制回弹的方法。介绍了弹塑性力学的初始屈服条件、基本法则,其中包括流动法则和强化法则。在此基础上以各向同性硬化法则的材料为例推导了应力应变增量关系。本文的工作为提高汽车和飞机拉弯件的质量和促进工装的数字化设计提供了一合理有效的方法。

[关键词] 拉弯成形弯曲回弹

1、板料回弹现象

回弹是卸载过程产生的反向弹性变形(如图1所示),是板料冲压成形过程中存在的一种普遍现象。在弯曲和拉深过程中,回弹现象尤为严重,对零件的尺寸精度、生产效率和经济效益产生极大的影响。

图1板料弯曲实例说明回弹现象

2、回弹机理研究

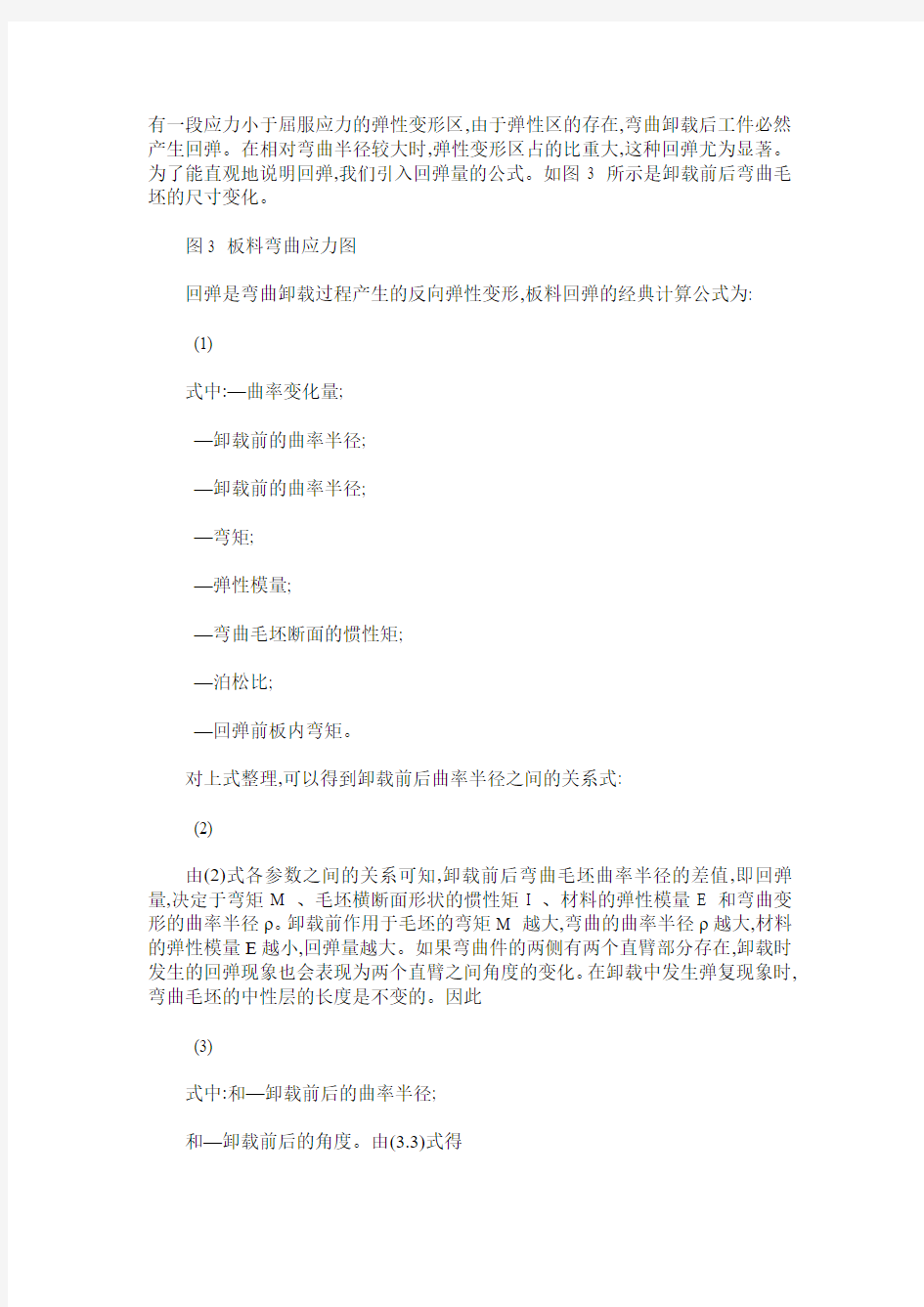

板料在外加弯曲力矩M 的作用下,首先发生弹性弯曲变形,在弹性弯曲阶段,对弯曲半径很大,板料内弯曲半径与凸模圆角半径不相重合,板料变形很小。在弯曲变形区内,板料弯曲内侧(靠近凸模一边)的材料受到压缩而缩短,应力状态是单向受压,见图2。板料弯曲外侧(靠近凹模的一边)受拉而伸长,应力状态是单向受拉。弯曲内、外表面到中心,其缩短与伸长的程度逐渐变小,在缩短与伸长的两个变形区之间,有一纤维层长度始终不变即应变为零,称为应变中性层。同样,在拉应力向压应力过渡之间,存在一个切向应力为零的应力层,称为应力中性层。在一般情况下可认为两个不同性质的中性层重合在一起,简称为中性层。

图2 板料弯曲应力图

随着弯矩的增加,板料弯曲变形增大,板料内、外表层金属先达到屈服极限,板料开始由弹性变形阶段转入弹塑性变形阶段,其应力分布随着弯矩的不断增加,塑性变形区由表层向内扩展,板料中间的弹性变形区逐渐变小,最后整个断面进入塑性状态。图2中第二副图显示了反向加了弯矩M 所产生的应力变化图。第三副图显示的是残余应力图,也即是能产生回弹的应力。弯曲回弹的主要原因是由于材料弹性变形所起的。板料弯曲时,内层受压应力,外层受拉应力。弹塑性弯曲时,这两种应力尽管超过屈服应力。但实际上从拉应力过渡到压应力时,中间总会

金属板料数字化渐进成形工艺研究 摘要:本文围绕板材数控单点渐进成形技术的工艺规划的一般原则的建立和加工轨迹优化方法。主要内容包括基于理论分析和实践经验的一般性工艺规划和针对解决实际问题的加工轨迹优化处理。 关键词:数字化成形快速成形加工轨迹 1 引言 金属板材数控单点渐进成形技术是一种数字化的柔性加工技术,与传统的塑性成形技术相比,具有不需要设计、制造模具,小批量多品种加工板材零件的优点。其柔性的特点决定了该项技术尤其适合于新产品开发阶段的板料零件成形,如日用品、汽车覆盖件、航天航空产品的研制阶段的工作,利用该技术可以大大缩短产品开发周期,降低开发成本和新产品开发的风险。 本文根据在加工过程中的一些实例,在UG软件进行使用方法的介绍,供同行们参考。 2 金属板料塑性成形技术的概述 2.1 传统板料塑性成形技术 金属板料通过塑性成形方法可以加工成各种零件,它们被应用于国民经济和日常生活的各个领域中。例如汽车行业、航天航空、电机电器、食品包装、建筑等工业用品、家庭用品及家居装饰品、工艺美术品、医疗器械、家用电器等日常用品都大量使用金属板料塑性成形件。 传统的板料塑性成形技术的加工过程通常包括两个阶段。第一阶段是模具的设计与制造阶段;第二阶段是采用模具的生产阶段。这种加工方式的优点是,一旦模具设计制造成功后,可以大批量的生产需要的零件。但是,因为在模具的设计制造过程中,需要反复的对模具进行修改,这样就表现出模具的设计、制造费用高、周期长,使板材零件的应用范围受到限制。 2.2 板料塑性无模成形技术 二十一世纪是以知识经济和信息社会为特征的新时代,制造业正面临着空前严峻的挑战。如何快速、低成本和高质量地开发出新产品,以满足信息社会中瞬息万变的市场对小批量多品种产品的要求,是企业生存和发展的关键。传统的板料塑性成形技术已经不能够满足这种要求,市场经济要求提高成形的柔性。提高塑性加工柔性的方法有两种途径”,一是从机器的运动功能上着手,例如多向多动压力机,快速换模系统及数控系统。二是从成形方法上着手,无模成形便是其中一种。 2.3 快速成形技术 快速成形技术问世于20世纪80年代末,被认为是近20年制造技术领域的一次重大突破,其对制造业的影响可与数控技术的出现相比。它引进分层制造(Layered Manufacturing)的思想,通过切层得到三维实体的截面轮廓曲线的型值点信息,然后山数控系统和执行单元完成逐点、逐层成形,从而将三维加工变为二维加工,最后得到零件或者零件的原型。 综上所述,对薄板数控单点渐进成形的研究是非常必要的,它将快速成形技术和塑性成形技术有机结合,该技术是综合性的跨学科的课题,它涉及力学、摩擦学、塑性成形技术、数控技术、CAD/CAM等多个学科,该技术的发展可推动相关学科尤其是快速成型技术和塑性加工理论的发展,既有重要的理论意义又有广阔的应用前景。 3 金属板料数控单点渐进成形原理 金属板材数控单点渐进成形法,是一种基于计算机技术、数控技术和塑性成形技术基础上的先进制造技术,其特点是采用快速成型制造技术“分层制造(Layered Manufacturing)”的思想,将复杂的三维模型沿高度方向离散化,分解成一系列二维层,并在二维层上对板材进行局部的塑性加工。加工是在三轴联动的数控成形机上进行的,工作时,在计算机控制下成形工具头先走到

第29卷 第1期 岩 土 工 程 学 报 Vol.29 No.1 2007年 1月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering Jan., 2007 预压托换桩的回弹机理及控制方法研究 张 媛1,3,赵来顺1,唐丽云1,郭志勇2 (1.西安科技大学建筑与土木工程学院,陕西 西安 710054,2.西安科技大学基础部,陕西 西安 710054;3.西北电力设计院电力公司,陕西 西安 710032) 摘 要:根据预压桩托换法的工艺特点,通过桩–土相互作用的工作原理分析,得出预压桩托换中桩体回弹的工作机理。结合工程实践,运用线性回归分析得出桩体回弹力与控制回弹率的关系式,给出桩体回弹的控制方法。 关键词:预压桩;回弹;基础托换;桩–土相互作用 中图分类号:TU473 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2007)01–0112–04 作者简介:张 媛(1980–),女,宁夏银川人,硕士研究生,主要从事结构工程和岩土工程方面的研究。E-mail: yuanzhang333@https://www.doczj.com/doc/2a13603435.html,。 Study on mechanics of rebound and controlling of preloading piles ZHANG Yuan1,3, ZHAO Lai-shun1, TANG Li-yun1, GUO Zhi-yong2 (1. Institute of Architecture and Civil Engineering, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an 710053, China; 2. Department of Basement, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an 710053, China; 3. Department of Electric Network, Northwest Electric Power Design Institute, Xi’an 710032, China) Abstract: According to the technical characteristics of preloading piles, by analyzing the mechanism of interaction of piles and soil, the mechanism of rebound of piles in the course of underpinning was gained. Relationship between the rebound force of piles and the controlled rebound proportion was obtained by using the linear regression analysis, and the controlling method of rebound of piles was given. Key words: preloading pile; rebound; underpinning; pile-soil interaction 0 引 言 近年来,对既有建筑物的加固改造及建筑病害治理工作已越来越得到国家和人民的重视。然而,在对既有建筑物的功能改造、加层改造,或在出现下沉、开裂、倾斜等建筑病害的治理中,大都涉及既有建筑物地基基础的加固处理。工程实践证明,在西部黄土地区既有建筑物地基基础加固处理中,钢筋混凝土预压桩基础托换法确为一种行之有效的方法,尤其在湿陷性黄土层较厚或地下水位较高,且建筑物荷载不大时更为适用。但目前在本项技术的深入研究方面还较欠缺,现行《建筑地基处理技术规范》中[1],对单桩承载力R K按一般桩基础计算公式确定,与实测结果并不一致,压桩力系数取1.5也缺乏科学依据,尤其对预压桩基础托换中桩体回弹、回沉等特殊问题还研究很少。文中通过对预压桩回弹机理的分析,提出对桩体回弹的控制方法,供设计和施工参考。 1 预压桩的回弹及回弹反力 1.1 预压桩托换法的工艺特点 预压桩托换法是以建筑物自重做反力,采用液压方式在原基础下压入单根桩,经桩式托换后,由桩体 直接承受上部荷载的一种基础加固方法。 预压桩桩体多为钢筋混凝土方桩或钢管桩,每根桩由若干段组成,每段长1.0~1.5 m,方桩断面尺寸为150~200 mm,首段为带锥形的尖桩。每段桩在压桩过程用焊接方法连为一根整桩。因桩体较小,又称为微型桩。预压桩的托换工艺作法如图1所示。当压桩终止压力P压达到1.5R K(R K为设计单桩承载力标准值)时,停止压桩,随后取定值/2 P 压 进行恒压,并保持压力稳定。此后安装托换架及托换千斤顶,两侧 托换千斤顶同步加压至设计托换压力P 托 时,在桩顶与基础底面之间塞入托换钢管,垫好钢垫板,并用铁锤将钢楔打紧。然后将两侧托换千斤顶同步卸荷至零,再将托换钢管上、下两端与垫板和桩顶焊接牢固。最后拆除千斤顶及托换架,进行回填、支模、浇砼承台,使桩体与原基础连为整体。 ─────── 基金项目:陕西省教育厅专项基金科研项目(02JK129) 收稿日期: 2005–09–21

板料成形CAE技术及应用 长期以来,困扰广大模具设计人员的主要问题就是较长的模具开发设计周期,特别是对于某些特殊复杂的板料成形零件,甚至制约了整个产品的开发进度,而板料成形CAE技术及分析软件的出现,有效地缩短模具设计周期,大大减少试模时间,帮助企业改进产品质量,降低生产成本,从根本上提高了企业的市场竞争力。 一、前言 计算机辅助设计技术以其强大的冲击力,影响和改变着工业的各个方面,甚至影响着社会的各个方面。它使传统的产品技术、工程技术发生了深刻的变革,极大地提高了产品质量,缩短了从设计到生产的周期,实现了设计的自动化。 板料成形是利用模具对金属板料的冲压加工,获得质量轻、表面光滑、造型美观的冲压件,具有节省材料、效率高和低成本等优点,在汽车、航空、模具等行业中占据着重要地位。由于板料成形是利用板材的变形得到所需的形状的,长期以来,困扰广大模具设计人员的主要问题就是较长的模具开发设计周期,特别是对于复杂的板料成形零件无法准确预测成形的结果,难以预防缺陷的产生,只能通过经验或类似零件的现有工艺资料,通过不断的试模、修模,才能成功。某些特殊复杂的板料成形零件甚至制约了整个产品的开发进度。 板料成形CAE技术及分析软件,可以在产品原型设计阶段进行工件坯料形状预示、产品可成形性分析以及工艺技术方案优化,从而有效地缩短模具设计周期,大大减少试模时间,帮助企业改进产品质量,降低生产成本,从根本上提高企业的市场竞争力。 板料成形CAE技术对传统开发模式的改进作用可以通过图1 和图2进行对比。

图1 传统板料成形模具开发模式 图2 CAE 技术模具开发方式 通过比较,就可发现板料成形CAE技术的主要优点。 (1)通过对工件的可成形工艺性分析,做出工件是否可制造的早期判断;通过对模具技术方案和冲压技术方案的模拟分析,及时调整修改模具结构,减少实际试模次数,缩短开发周期。 (2)通过缺陷预测来制定缺陷预防措施,改进产品设计和模具设计,增强模具结构设计以及冲压技术方案的可靠性,从而减少生产成本。 (3)通过CAE分析可以择优选择材料,可制造复杂的零件,并对各种成形参数进行优化,提高产品质量。 (4)通过CAE分析应用不仅可以弥补工艺人员在经验和应用工艺资料方面的不足,还可通过虚拟的冲压模拟,提高提高工艺人员的经验。 二、板料成形需要解决的问题 板料成形通过模具对板料施加压力,使板料产生永久性的塑性变形,以获得预期的产品形状。在这个过程中影响板材变形的因素非常多,要控制好变形的形状也非常困难。首先,金属受外力作用会发生变形,变形可分为弹性变形和塑性变形,弹性变形是可逆的,外力去除后变形体就会恢复成原来的形状;第二,材料的成分和组织对变形影响极大;第三,塑性变形有多种方式,再结晶温度下的塑性变形有晶内滑移和孪动、位错(位错分多种形式),再结晶温度上的塑性变形有晶间滑移、多晶体扩散和相变变形等;第四,变形温度、变形速度的影响;第五,变形体内部应力状态的影响;第六,摩擦与润滑的影响;第七,材料塑性变形后,当变形体内部各部分变形不一致时,

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/2a13603435.html, 工作绩效对员工离职影响作用的机理分析 作者:闫威韩美清 来源:《商场现代化》2008年第05期 [摘要] 本文综合国内外研究现状,从三个方面分析工作绩效对员工离职影响的作用,并通过绩效可识别性与回报一致性的高低四种不同组合得出具体结论。 [关键词] 离职工作绩效绩效可识别性回报一致性 一、问题的提出 过去十年里,随着市场竞争的加剧,员工离职已成为困扰企业发展壮大的紧迫问题。不同员工离职对企业产生的后果也不同。高绩效员工特别是关键技术人员或高管离职可能带来重要客户流失、商业秘密泄露、竞争力下降、工作团队凝聚力受挫等负面影响,加大经营风险。相反绩效最低的员工离开,则有利于企业绩效提高和长远发展。个人工作绩效影响离职意愿的产生,进而离职行为的发生;反过来一旦员工产生了离职意愿,会在工作中表现出消极态度,如缺乏创造力、迟到等影响其工作绩效,进而影响企业的整体绩效,探究工作绩效对员工离职的影响作用有着重要的现实意义。 二、国内外的研究现状 较早有影响力的离职模型出现在March和Simon的《组织论》中,他们在理性决策的假设下建立了一个离职模型,分析离职意愿和离职可能性问题,认为当离职意愿和离职可能性较高时,个体结束与组织间雇佣关系的可能性较大,该模型对后来的离职模型研究影响深远。20 世纪70年代以后, Porter等提出将离职员工分为对公司有影响作用和无明显影响作用的两类。进入80年代后,Mobley提出有必要在离职过程中对工作绩效进行研究。Lee和 Mitchell的展开模型则指出离职存在多路径,离职过程通常是由系统的“震撼”开始的。迄今为止,工作绩效与离职间的关系仍没有定论,有人认为正相关,有人认为负相关,有人认为没有直接相关关系,还有人认为是“U型”关系。 近年来,国内学者张勉,李树茁,叶仁荪等对员工离职影响因素及离职过程进行了一些研究,但是工作绩效和员工离职关系的研究还很少。到底高绩效者更容易离职,还是低绩效者?高绩效员工在什么情况下离开的可能性大?本文第三部分将予以探讨。 三、工作绩效对员工离职的影响分析 研究发现工作绩效通过以下三个方面影响员工做出离职决定:

第7卷第1期2000年3月 塑性工程学报 JOU RN AL O F PLASTICITY EN GIN EERIN G V ol.7 No.1Ma r . 2000 板料成形回弹问题研究新进展 * (西安交通大学先进制造技术研究所 710049) 朱东波 孙 琨李涤尘 卢秉恒 摘 要:本文从回弹理论、回弹数值模拟分析、回弹控制三方面对弯曲成形、3-D 复杂浅拉深成形中回弹研究的历史和最新发展状况作了较全面的介绍。文章所引用的大量文献基本概括了前人在这些方面的主要研究方法和重要研究成果。 关键词:回弹;板料成形;模具 *国家“九·五”重点攻关资助项目(项目号: 85-951-19)。收稿日期: 1999-4-28 1 引 言 板料成形过程中普遍存在有回弹问题,特别在弯曲和浅拉深过程中回弹现象更为严重,对零件的尺寸精度和生产效率造成极大的影响,有必要对其进行深入的研究和有效的控制。零件的最后回弹形状是其整个成形历史的累积效应,而板料成形过程与模具几何形状、材料特性、摩擦接触等众多因素密切相关,所以板料成形的回弹问题非常复杂。半个多世纪来国内外许多学者对回弹问题进行了深入的研究和探讨,这些研究涵盖了从弯曲成形到复杂拉深成形、从理论分析到数值模拟、从回弹预测到回弹控制等诸多方面。本文从三个方面对前人的工作进行了概括性回顾,重点介绍了90年代回弹研究的一些新进展。 2 弯曲理论研究和回弹的解析分析方法 弯曲成形一般只涉及较为简单的几何形状和边界条件,所以有条件用解析方法对其进行深入的研究。50年代,R .H ill 、F .Proska 、F .J .Gardiner 等人的工作奠定了板料弯曲及回弹分析的理论基础 [1] ,后 来不断有学者对这些理论进行深化和发展。Huang ,etc [2] 在其文章中对50年代到80年代间诸多学者的 回弹研究工作做了较详细的回顾和评述。 回弹是弯曲卸载过程产生的反向弹性变形,板料回弹的经典计算公式为: Δk =1R -1R S =12M (1-ν2 ) Et 3 (1) 式中 Δk ——曲率变化量 R ——回弹前中面半径 R S ——回弹后中面半径E ——弹性模量ν ——泊松比t ——回弹前板料厚度 M ——回弹前板内弯矩 弯矩M 由截面纵向应力分布唯一确定。对同一弯曲过程,采用不同的弯曲模型(如是否考虑中性面内移,是否考虑材料强化、各向异性等)可得到不同的应力分布,从而由式(1)得到回弹量Δk 也就不同。所以在理论分析中,弯曲模型是否合理将直接影响回弹计算结果的准确程度。 弯曲的基本理论模型分为两大类。一类是以平截面假定和单向应力假定为基础的工程理论模型,该模型未考虑径向应力,认为弯曲过程中应力中性层、应变中性层始终和几何中面相重合;另一类是由H ill [3] 首先提出的精确理论模型,该模型考虑径向应力及中性层内移的影响,更接近板料弯曲的真实情况。从板料的外部受力状态和加载方式来看,弯曲过程可分为纯弯曲、拉伸弯曲、循环弯曲等几种典型情况。另外,材料模型对弯曲计算结果有很大的影响,常用的材料模型有刚塑性、理想弹塑性、刚性强化、弹性强化等多种形式。 以上基本模型、加载方式及材料模型的不同组合

汽车覆盖件成形仿真中的回弹分析 0引言 薄板冲压成形作为一种塑性加工方法,广泛应用于汽车、航空航天、电器、造船、仪表等工业领域,它在汽车制造中尤为重要。据统计,汽车上有60%~70%的零件是采用冲压工艺生产出来的。汽车冲压件成形质量的好坏不仅影响到整车的装配、汽车外观,更影响到汽车的制造成本以及新车型开发的周期。薄板冲压成形包含多种复杂物理现象,主要有:接触碰撞现象;摩擦磨损现象;大位移、大转动和大变形现象。这种复杂性使得对的设计和控制非常的困难,从而造成成形过程中产生许多缺陷,并且难以纠正。起皱、破裂和回弹是薄板成形中的三种主要缺陷,其中回弹是最难控制的,因为涉及到对回弹量的准确预测,而不同材料、不同形状的冲压件的回弹规律差别很大。回弹问题的存在会影响冲压件的形状尺寸精度和表面质量。冲压件的最终形状取决于成形后的回弹量,当回弹量冲过允许容差后,就成为成形缺陷,进而影响整车装配。由于目前对轿车装配质量的要求日益提高,综合装配误差严格控制在较小的数值范围内,这无形中增加了对冲压件成形精度的要求。 回弹不仅是工业生产中的一个实际问题,同样也是学术界长期以来关注的热点。从NUMISHEET93’(第二届板料成形三维数值模拟国际会议)开始,每届会议都有关于回弹预测的标准考题(BENCHMARK),在NUMISHEET’99上,专门有一个关于回弹预测和回弹误差控制的会议专题,其中文章达到10篇,约占全部会议文章的11%。有限元数值模拟技术的引入,为推动回弹问题的解决提供了有利的工具。 因此,利用数值模拟技术对轿车冲压成形后的回弹变形进行准确预测,在此基础上,研究回弹控制方法以提高成形精度,对于降低轿车冲压件制造成本、保障整车装配质量、缩短新产品开发周期有着重要的意义。 1薄板冲压成形仿真系统 随着理论和技术上的日臻完善,冲压成形有限元仿真分析在汽车工业中的应用日益受到重视。覆盖件冲压成形仿真分析在多方面对企业的冲压生产提供有利的支持:在设计工作的早期阶段评价覆盖件及其模具设计、工艺设计的可行性;在试模阶段进行故障分析,解决问题;在批量生产阶段用于缺陷分析,改善覆盖件生产质量,同时可用来调整材料等级,降低成本。目前,国际上众多的汽车制造企业都建有覆盖件冲压成形仿真分析系统,其核心是专业化的有限元分析软件。 从以往的应用研究工作来看,人们已经认识到,要实现汽车工业对车身覆盖件冲压成形有限元仿真技术所期待的目标,必须把有限元仿真分析与企业的CAD/CAM计算机辅助设计和制造系统有效地集成起来,形成一个功能强大的CAD/FEA/CAM系统。Makinouchi 把这样的系统称为“冲压成形的计算机辅助工程系统”,简称为冲压成形的CAE系统。与狭义的CAE概念相比,Makinouchi提出的CAE系统是广义的CAE概念。 Makinouchi在Toyota公司和Nissan公司分别实现了他所提出的冲压成形CAE系统。他所实现的CAE系统由5部分组成:①用于设计和描述模具几何型面,并能把数据传递为有限元软件的CAD系统;②弹塑性材料的参数库;③生成有限元网格的前处理器;④用于冲压成形仿真的有限元软件;⑤基于激光造型法的后处理系统。 2计算机软硬平台 计算机辅助技术在汽车工业的应用集中体现在车身上。从车身设计到覆盖件分块、覆盖件可制造性分析、覆盖件模具设计、制造等环节,在设计——评价——再设计的过程中,计算机辅助设计技术起着主导作用。世界各国的汽车企业都采用适合自己的计算机辅助系统惊醒车身设计和覆盖件及其模具的设计制造。 在对车身覆盖件冲压成形过程进行有限元分析时,首先必须获得模具的集合模型。建

浅析喷射混凝土配合比对施工质量的影响 及控制措施 四川都汶高速公路I合同段皂角湾隧道长700m, 初期支护形式主要采用锚喷混凝土支护(见图1 ) 。喷射混凝土强度C20, 设计厚度为15cm和24cm ( Ⅰ类围岩) 。在施工过程中, 影响喷射混凝土质量的因素很多, 而配合比设计在其中尤显重要, 对质量的影响更为突出, 直接关系到喷射混凝土强度、施工性、耐久性以及经济性。因此, 为了确保喷射混凝土的施工质量, 在配合比设计阶段, 必须对原材料特性及主要参数进行分析,了解和掌握其对施工质量的影响, 从而采取相应控制措施, 使配合比设计更合理, 喷射混凝土质量更能满足设计要求。 2喷射混凝土配合比设计对原材料的要求 喷射混凝土原材料主要包括水泥、砂、石子、速凝剂等, 提供满足质量要求的原材料是进行配合比设计的基础, 也是保证喷射混凝土质量的前提。 2.1水泥 喷射混凝土所用水泥强度等级不应低于32.5MPa。因为硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥具有与速凝剂相容性好、能速凝、早强、快硬、后期强度较高等特性, 应优先选用。本项目使用水泥为拉法基牌普通硅酸盐水泥( P.O42.5R ) 。 2.2骨料 (1) 砂: 应采用坚硬耐久的中砂或粗砂, 细度模数宜大于2.5, 含水率宜控制在5% ~7%, 含泥量不得大于3%。细砂会增加喷射混凝土干缩变形, 易产生粉尘, 恶化施工环境。本项目使用的中砂细度模数为2.90。 (2) 石子: 应采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不宜大于15mm。卵石光滑干净, 对喷射机和输料管路磨损小, 有利于远距离输料和减少堵管;碎石混凝土比卵石混凝土强度高, 回弹也较少, 但对喷射机和输料管路磨损大; 当使用碱性速凝剂时, 不得使用含有活性二氧化硅的石材。本项目采用碎石, 粒径范围5~10mm。 (3) 级配: 宜采用连续级配。若采用缺失中间颗粒的间断级配, 则混凝土拌和物易产生分离,粘滞性差, 回弹率较高, 抗压强度也会下降。 2.3速凝剂 速凝剂种类较多, 无论选用哪种, 都应在使用前与所用水泥进行相容性试验和水泥净浆凝结效果试验, 掺有速凝剂的水泥净浆必须满足: (1) 具有良好的流动性, 不得出现急凝; (2) 初凝时间不大于5min, 终凝时间不大于10min。应根据水泥品种、水灰比等, 通过试验确定速凝剂的最佳掺量, 使用时准确计量。本项目速凝剂掺量为水泥用量的3%。 2.4水 应使用无杂质的洁净水, 不得使用污水及HP值小于4的酸性水。 2.5外掺料 外掺料能够改善喷射混凝土的工作性能, 降低水化温度, 增进后期强度, 提高耐久性等。如工程需要掺加外掺料时, 掺量应根据试验来确定。常用的外掺料有粉煤灰和硅灰。 3喷射混凝土配合比设计的基本要求 喷射混凝土配合比的确定具有自身工艺特点,要根据多种因素来综合选定。

摘要制度通过它所提供的刺激来影响人类的选择行为。分析制度影响行为的 机理,可以对行为的实施过程进行细分,将行为可以被定义为行为人将自己所 拥有的资源投入到某个项目上,从而使该项目得到实施。因此,为了实现某种 目标,我们可以通过设计相应的制度,建立或者取消行为人的资源、投入项目,或改变其行为的回报集的值,即可实现影响甚至控制目标对象的行为。用这一 分析框架还可以解释制度的多样性和路径依赖问题。 关键词制度行为行为链机理分析 制度经济学是建立在行为科学的基础上的。制度通过它所提供的刺激来影 响人类的选择行为,制度如果不合理,会导致经济人理性地从事“不合理行为”,即合理的制度安排会促成人们的合理行为,或者说,相对合理的制度引导人们 更加合理地去行动。那么,制度是如何影响人们的行为的呢? 1 制度影响行为的分析 一般认为,制度是决定经济结果的因素,二者的关系表达式为: O=f(Inst.)(1) 但制度本身,如果不经过它对生活于其中的人类行为的作用,是无法实现 各种经济目标的。式(1)虽然明确地表达了制度与结果的对应关系,但却过于简单,以至于省略掉了两者之间的作用过程,掩盖了其间对应关系的间接性, 即只有对人的目标和行为的影响,制度才能施展它的功能。经过对式(1)的补充说明,产生如下结果: O=f(B),B=f(Inst.)(2) 上式中,B表示人的行为,即制度是决定人的行为的变量。 为了分析制度影响行为的机理,我们可以对行为的实施过程进行细分。那么,行为可以被定义为行为人将自己所拥有的资源投入到某个项目上,从而使 该项目得到实施。显然,引起行为人从事某种行为的动力是该行为会给他带来 好的回报。某个行为人所有的可以进行的行为的集合,就是该行为人的行为集,用B(B1,B2,…,Bn),n是行为人可以进行的行为总数,Bi为其中的第i 个行为。可见,行为实施过程可以表述为由项目、资源和回报三个要素以一定 比例构成的链式结构。 从行为整个实施过程来看,不同的制度对行为链的某个环节的制约不同, 行为者得到的刺激也各不相同,行为人即可根据这种刺激来调整自身的行为, 继而产生不同的行为后果。因此,研究制度对行为的影响,可以从项目、资源 和回报三个影响行为的要素角度进行深入分析,其逻辑线索如图1所示。 (1)资源 资源是指行为人拥有的可以用来影响客观世界的“东西”,是行为人在对 客观世界的操作中所耗费的“原料”。这种原料既包括“实”的方面,也包括“虚”的方面,比如一个人的智力、体力、财力和物力等。对于行为人所从事 的某个行为来说,从事这个行为所需要的各种资源构成了这个行为的资源集, 可以表示为Z(Z1,Z2,…,Zs),Zi表示第i个类型的资源。 (2)项目 项目是指行为人可以使用自己的资源的事项,是一种可能完成的操作内容。每个项目都有明确的目标,人们只有达到了这个目标,项目才算完成。行为人 的所有的可以投入资源的项目的集合,就是行为人的项目集,用P(P1, P2,…,Pn),Pi为其中的第i个项目。

浅谈如何降低喷射混凝土回弹率 邓威 长深A4项目 摘要:目前喷射混凝土在隧道施工中广泛使用,但施工中回弹率普遍较大,不但原材料浪费较大,而且过大的回弹率使施工现场空气中粉尘含量过高,严重威胁到施工人员的健康安全,本文结合贵溪洋隧道施工,论述如何运用PDCA循环来降低喷射混凝土的回弹率,提高经济效益,保障职工健康。 关键词:PDCA循环喷射混凝土回弹率 1、工程概况 贵溪洋隧道位于贵溪洋隧道为双向六车道隧道,起讫桩号左线Z4K29+110~Z4K30 +708,长1598m,右线K29+122~K30+635,长1513m;隧道最大埋深约100m,属长隧道。隧道衬砌结构为复合式衬砌,应用新奥法原理进行设计和施工,对于Ⅴ、Ⅳ级围岩的初期支护由工字钢拱架、径向锚杆、钢筋网、喷射混凝土组成,而对于Ⅲ级围岩则由径向锚杆、钢筋网及喷射混凝土组成。 2、PDCA循环 PDCA循环是全面质量管理的思想方法和工作步骤,是由美国的“统计质量控制之父”休哈特所提出的,但是由于美国人戴明博士将之采纳、宣传(尤其是在日本),使得这个循环得以普及,所以也被称为“戴明环”。P是计划,D是实施,C是检查,A是处理。 第一阶段是计划,包括方针、目标、活动计划、管理项目等。 第二阶段是实施,即按照计划的要求去干。 第三阶段是检查,检查是否按规定的要求去干,哪些干对了,哪些没有干对,哪些有效果,哪些没有效果,并找出异常情况的原因。 第四阶段是处理。就是说,要把成功的经验肯定下来,变成标准。以后就按照这个标准去做。失败的教训也要加以总结,使它成为标准,防止以后再发生。没有解决的遗留问题反映到下一个循环中去。 2.1计划阶段(P) a、现状 降低喷射混凝土回弹率 喷射混凝土是目前国内隧道施工的主要工艺,应用广泛,但回弹率普遍过高。 回弹率过高不但造成了原 材料的极大浪费,增大了施工 成本,而且过大的回弹率使施 工现场空气中粉尘含量过高, 严重威胁到施工人员的健康安 全。 回弹量过高直接 延长了喷射混凝土的 工作时间,延长了喷 射时间,影响了施工 进度。

板料回弹机理及控制 [摘要] 拉弯工艺是型材弯曲成形的重要方法,它可以有效减少回弹,达到提高成形精度的目的。因此,在飞机、汽车弯曲件成形中得到了广泛的应用。拉弯卸载后的回弹控制是影响成形精度的主要因素。拉弯成形过程中,材料受力状态复杂,同时受材料物性参数、摩擦条件等因素的影响,拉弯成形回弹预测很困难。 本文以板料为研究对象,首先介绍了板料拉弯成型回弹现象,在此基础上讨论了回弹机理的研究以及控制回弹的方法。介绍了弹塑性力学的初始屈服条件、基本法则,其中包括流动法则和强化法则。在此基础上以各向同性硬化法则的材料为例推导了应力应变增量关系。本文的工作为提高汽车和飞机拉弯件的质量和促进工装的数字化设计提供了一合理有效的方法。 [关键词] 拉弯成形弯曲回弹 1、板料回弹现象 回弹是卸载过程产生的反向弹性变形(如图1所示),是板料冲压成形过程中存在的一种普遍现象。在弯曲和拉深过程中,回弹现象尤为严重,对零件的尺寸精度、生产效率和经济效益产生极大的影响。 图1板料弯曲实例说明回弹现象 2、回弹机理研究 板料在外加弯曲力矩M 的作用下,首先发生弹性弯曲变形,在弹性弯曲阶段,对弯曲半径很大,板料内弯曲半径与凸模圆角半径不相重合,板料变形很小。在弯曲变形区内,板料弯曲内侧(靠近凸模一边)的材料受到压缩而缩短,应力状态是单向受压,见图2。板料弯曲外侧(靠近凹模的一边)受拉而伸长,应力状态是单向受拉。弯曲内、外表面到中心,其缩短与伸长的程度逐渐变小,在缩短与伸长的两个变形区之间,有一纤维层长度始终不变即应变为零,称为应变中性层。同样,在拉应力向压应力过渡之间,存在一个切向应力为零的应力层,称为应力中性层。在一般情况下可认为两个不同性质的中性层重合在一起,简称为中性层。 图2 板料弯曲应力图 随着弯矩的增加,板料弯曲变形增大,板料内、外表层金属先达到屈服极限,板料开始由弹性变形阶段转入弹塑性变形阶段,其应力分布随着弯矩的不断增加,塑性变形区由表层向内扩展,板料中间的弹性变形区逐渐变小,最后整个断面进入塑性状态。图2中第二副图显示了反向加了弯矩M 所产生的应力变化图。第三副图显示的是残余应力图,也即是能产生回弹的应力。弯曲回弹的主要原因是由于材料弹性变形所起的。板料弯曲时,内层受压应力,外层受拉应力。弹塑性弯曲时,这两种应力尽管超过屈服应力。但实际上从拉应力过渡到压应力时,中间总会

板料成形有限元分析的发展综述 摘要:在参阅和分析大量有关文献的基础上,对有限元法的产生和弹塑性有限元的发展进行了总结,特别是对当前应用广泛的板料成形有限元数值模拟在国内外的发展概况和发展趋势进行了详尽的剖析,为深入了解板料成形有限元的发展提供了有益的参考。 关键词:板料成形;数值模拟;有限元法;有限元分析;弹塑性 引言 有限单元法是工程计算领域的一种主要的数值计算方法,其基本思想就是将连续区域上的物理力学关系近似地转化为离散规则区域上的物理力学方程。它是一种将连续介质力学理论、计算数学和计算机技术相结合的一种数值分析方法。此方法由于其灵活、快捷和有效,已迅速发展成为板料冲压成形中求解数理方程的一种通用的数值计算方法。 有限元法源于40年代提出的结构力学的矩阵算法。“有限元法”这一术语是R.W.Clough于1960年在论文“The finite element method in plane stress analysis”中首次提出来的,他用这种方法首次求解了弹性力学的二维平面应力问题。1963年,Besseling证明了有限元法是基于变分原理的Ritz法的另一种形式,从而使Ritz分析的所有理论基础都适用于有限元法,确认了有限元法是处理连续介质问题的一种普遍方法。 板料成形数值模拟涉及到连续介质力学中材料非线性、几何非线性、边界条件非线性等三非线性问题的计算,难度很大。随着非线性连续介质力学理论、有限元法和计算机技术的发展,通过高精度的数值计算来模拟板料成形过程已成为可能。从70年代后期开始,经过近二十年的发展,板料成形数值模拟逐渐走向成熟,并开始在汽车、飞机等工业领域得到实际的应用。 1 弹塑性有限元分析研究发展概况 有限元法建立之初,只能处理弹性力学问题,无法应用于金属塑性成形分析。1965年Marcal提出了弹塑性小变形的有限元列式求解弹塑性变形问题,揭开了有限元在塑性加工领域应用的序幕。1968年日本东京大学的Yamada推导了弹塑性小变形本构的显式表达式,为小变形弹塑性有限元法奠定了基础。但小变形理论不适于板料冲压成形这样的大变形弹塑性成形问题,因此人们开始致力于研究大变形弹塑性有限元法。1970年美国学者Hibbitt等首次利用有限变形理论建立了基于Lagrange格式(T.L格式)的弹塑性大变形有限元列式。1973年Lee 和Kabayashi提出了刚塑性有限元法。1973年Oden等建立了热-弹粘塑性大变形有限元列式。1975年Mcmeeking建立了更新Lagrange格式(U.L格式)的弹塑性大变形有限元列式。1978年Zienkiewicz等提出了热耦合的刚塑性有限元法。1980年Owen出版了第一本塑性力学有限元的专著,全面系统地论述了材料非线性和几何非线性的问题。至此,大变形弹塑性有限元理论系统地建立起来了。 2 板料成形有限元数值模拟国内外研究发展概况

金属板材无模成形 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

类型多样的金属板材无模成形技术 1.金属板材无模成形简介 金属板材无模成形是指使用非模具的成形工具强迫金属板材发生渐进的塑性变形,最终得到所需零件的加工方法。 由于市场需求的多样化,机械和控制技术的进步,促使金属板材无模成形有了较快的发展,国内外许多企业学者进行了大量的研究。目前比较典型的板材无模成形方法有成形锤渐进成形、旋压成形、多点成形和数字化渐进成形等。通过不同的板材成形方法来了解各种成形技术的发展及其优缺点。 2. 无模成形的类型及特点 2.1 CNC成形锤渐进成形法[1] 该方法使用刚性冲头和弹性下模,对板材各局部区域分别打击成形,逐步成形为所需形状的加工工艺。成形锤渐进成形法成形方法简单,成形速度较快,但是该技术只能成形形状比较简单的工件,而且成形后留下大量的锤击压痕点,影响制品的表面质量,因而还必须进行后续处理。 成形锤渐进成形示意图 2.2 喷丸成形[2] 喷丸成形是利用高速弹丸撞击金属板材的一个表面,使受撞击表面及其下一层金属产生塑性变形,导致面内产生残余应力,在此应力作用下逐步使板材达到要求外形的一种成形方法。目前其主要应用在航空航天领域,如波音和空中客车等飞机制造公司在其现代客机的生产中,都

已采用了喷丸成形方法。 喷丸成形的主要优点: (1)零件长度不受喷丸成形方法的限制,现代飞机蒙皮零件的长度已达32 m,若采用其他方法,设备投资将急剧增加; (2)工艺装备简单,无需成形模具,只需简单的夹具,准备周期短,固定投资少; (3)在进行成形的同时,可对板料起到强化作用; (4)可对变厚度的板料进行成形; (5)既可成形单曲率外形,又可成形双曲率外形,如机翼上下气动弯折区或非直母线区。 A380飞机超临界外翼下翼面整体壁板长度30余m、厚度30余mm,是迄今采用喷丸成形技术所获得的长度最长、厚度最大的构件,代表了国际喷丸成形工艺技术的最新成果。 2.3 旋压成形[3-5] 旋压成形是一种将金属坯料装在芯模的顶部,旋轮通过轴向运动和径向运动,使旋转坯料在旋轮滚压作用下产生局部连续塑性变形,最终获得所要求的薄壁回转体零件的塑性加工方法。 旋压原理图 旋压成形作为金属塑性加工的一个重要分支,具有柔性好、成本低廉等优点,适合加工多种金属材料,是一种经济、快速成形薄壁回转体零件的方法。与其他冲压工艺方法相比,由于它能制造出形状多样、尺寸各异的产品,特别是在结合高效、精密的数控技术后,更具有明显的

一、存款准备金率 商业银行以吸收存款、发放贷款为主要经营业务,通过赚取息差收益来获得营业收入。为了应对客户的提款需求以及银行间的清算需要,商业银行不能将所吸收的存款全部用于发放贷款,需要预留一部分资金服务于日常资金需求,这便形成了存款准备金。随着现代商业银行的发展和中央银行的出现,存款准备金逐渐演变成统一存放在中央银行的存款,而中央银行要求各家商业银行存放的存款准备金占其存款总额的比例便是法定存款准备金率。由于商业银行具有创造信用货币、创造派生存款的功能,而这个功能的大小与法定存款准备金率息息相关,所以法定存款准备金率开始成为中央银行实施货币政策的重要手段,用以限制商业银行的信贷扩张能力,调节全社会的货币供应量,进而达到调整通货水平的效果。一般情况下,法定存款准备金率调节货币供应量的传导机制是:当中央银行上调法定存款准备金率时,商业银行存放的存款准备金增加,而通过贷款创造信用货币的能力就会下降,从而使得货币供应量下降;当中央银行下调法定存款准备金率时,商业银行存放的存款准备金减少,而通过贷款创造信用货币的能力就会上升,从而使得货币供应量增加。因此,可以看出法定存款准备金率能够直接调节货币供应量的大小。 二、通货膨胀 通货膨胀是指社会中流通的货币数量超过了社会的货币实际需求,从而出现货币贬值、物价持续上涨的经济现象。与此相对应,当社会中流通的货币数量少于社会的货币实际需求,便是通货紧缩,表现为货币升值和物价的持续下跌。由于物价的变动能够给生活带来最直接的感受,因此一般情况下以消费者物价指数(CPI)来衡量通货膨胀的水平。按照引发通货膨胀的成因进行分类,可将通货膨胀分为如下三类:一是需求拉动型通货膨胀,这种类型的通货膨胀是由社会总需求的过度增长而引起,由于总供给小于总需求,从而出现了物价的持续上涨;二是成本推动型通货膨胀,这种类型的通货膨胀是指总需求未发生明显变动的情况下,由于原材料价格上涨导致成本增加进而推动产品价格上涨;三是结构型通货膨胀,这种类型的通货膨胀是指在部分产品中出现需求增长,导致供不应求价格上涨的现象。因此,可以看出通货膨胀的实质均是全社会或部分市场(要素市场或者局部市场等)出现供不应求的现象,同时流通中货币超过社会的货币实际需求。 三、存款准备金影响通货膨胀的作用机理分析 当一国出现通货膨胀时,货币当局往往采取紧缩的货币政策来治理通货膨胀;同样地,当出现通货紧缩时,货币当局也多数会采取宽松的货币政策来加以疏导。传统的经济学中,货币学派和凯恩斯主义都从不同的角度对货币政策影响通货膨胀的作用机理进行了分析。 (一)货币方程式 货币学派的经典理论便是货币方程式:MV=PT,其中M是货币供应量,V是货币流通速度,P是能够度量通货膨胀程度的物价水平,T是经济体的总成交量。货币方程式通俗易懂地描述了货币社会的恒等式,即货币充当交易媒介的体量等于全社会商品的交易量。 该方程式也阐述了货币学派对于货币政策影响通货膨胀的作用机理。当中央银行上调法定存款准备金率时,商业银行可供放贷的资金减少,在货币乘数作用下减少信用货币的创造,缩减社会的货币供应量。根据货币方程式,当左侧货币供应量M下降时,而货币流通速度V和经济体总成交量T均保持不变时,物价水平P便会同步出现下降,从而实现了抑制通货膨胀的效果。同理,当中央银行下调存款准备金率时,通过商业银行信用创造会使社会货币供应量增加,根据货币方程式,同步引起物价水平的上升,从而实现了改善通货紧缩的效果。 (二)IS-LM模型 IS-LM模型是凯恩斯主义构建起的宏观经济分析模型,综合描述了产品市场和货币市场的相互作用,解释了财政政策和货币政策对宏观经济影响的作用机理。该模型由IS曲线和LM曲线构成,IS曲线代表了产品市场的一般均衡,而LM曲线代表了货币市场的一般均衡。

初次发贴,希望版主增加威望值,给予支持鼓励. 钣金件冲压后,当冲头退回时,冲压力失去,冲压材料在折变处受内力作用而回弹. 探究钣金件回弹的原因,是因为当折弯处,存在中心层,中心层内侧受折弯而压缩,中心层外侧受力而伸长,从而使折弯处总体变厚,内部产生应力,这是回弹产生的根本原因. 那么如何减少回弹产生呢?许多专家都对这个问题进行了深入的研究. 1. 回弹受金属材料的塑性,硬度的影响,材料塑料越好,硬度越低,冲压后材料回弹幅度越小.如热处理后的材料经受退火处理,回弹性就会降低; 2. 回弹是因折弯处材料变厚产生内应力所致,那么倒过来,如果预先在折弯的地方压薄,那么折弯后,不是会降低回弹性吗?研究证明,这种方法的确会降低回弹率.但是材料变薄,材料受力易变形,因此这种方法要视其使用场合而定. 3. 冷冻方法.材料折弯后要回弹,怎么才能阻止其变形,可采用冷冻的方法.这里的”冷冻”不是将其放在冰柜中,而是将其固定好,用一个板焊在折弯处及其左右,将其固定,这种做法成本将高. 4. 对钣金件进行校正,即整形.冲压后,用整形模具对钣金件的尺寸进行校正.通过二次冲压,达到去除回弹的效果.其实这种方法是一个钣金件多次冲压的一种延伸. 5. 进行模具修正.可针对变形程度,修正钣金件冲头及冲模角度或尺寸.如增大折弯角,或减少冲头与钣金件接触面积,使冲力集中在折弯处,不让折弯处板厚加大,减少变形.现在有更先进的软件来进行有限元分析,模拟折弯变形,根据模拟结果,针对性去修正,但这是建立在足够的数据的参数,如材质,屈服强度,拉伸强度,折弯参数等,而且是不受外界条件干扰条件下,与实际结果有无出入,只是更加快捷.没有此软件的,可以通过不断尝试来进行修正,通过经验积累,也能快速建立修正依据. 看来楼台理论文字功底很深,是个做报告的高手吧?? 1.板金的回弹是不可避免的,而在模具工法设计的时候回考虑一定的回弹角进去,在板金冲压完成后回弹到近似数模设计状态, 2.至于大的板金成型,首先要把劲做好,劲在起到加强强度的同时会起到一定的控制板金回弹作用 3.加强劲的料流向要控制好哦) 4.对于较复杂的件在后期的整形工艺中给予修复 嘿嘿,讲的不好,瞎讲,不到处见量!!

金属板材数控渐进成形加工轨迹交互修改及优化分析 通过CAD模型,能够直接驱动金属板材数控渐进成型技术,来设计完成柔性快速一体化的制造与加工。这种技术在提升加工效率上必然会发挥巨大的作用,对此,文章对相关方面的内容进行了论述。 标签:金属板材;数控渐成形;加工轨迹;交互修改优化 1 加工原理分析 沿着z轴方向将复杂的三维形状离散化处理,就是将多个二维断面层分解出来,在二维断面层上,塑性加工其局部。图1为基本的加工原理图。在一个支撑模型9上放置被加工板材3,在板材周围通过压板4在托板5上将材料夹紧,可以顺着导柱6自由上下滑动托板。在三轴联动的数控无模成形机上固定该装置,加工的过程中,首先在指定的位置控制成形工具头,将压下量设定在板材下,之后在控制系统的作用下,在第一层截面轮廊规定下,通过等高线的形式,渐进塑性加工板材。在第一层截面轮廊形成之后,将高度在成形工具头压下设定出来,再依据下一层截面轮廊的规定去运动,从而将这一层的轮廊构造出来。多次这样操作,直到加工完成整个工件为止。加工轨迹与工艺规划是这些塑性加工成型的重点。工件的成型精度不仅会直接受到它的影响,同时,不恰当的轨迹与工艺会直接造成加工受阻。 2 具体的修改和优化对策分析 2.1 优化改造CAM/CAD软件生成加工轨迹 通过图2中所示的工艺路线,对板材数控渐进成型过程进行改进与优化,首先,在工艺要求的基础上,将零件的CAD模型在通用的CAM/CAD软件中构建起来,再从CAD模型着手,将工艺模型制作出来,并且在此基础上构成加工轨迹和支撑模型,之后加工模板,使其成为需要的模型。然而,在成形的时候,垂直部分的板材变形或者工件的尖角处,因为超过了相应的塑性变形极限,这样塌陷和破裂问题极易发生。所以,需要根据实际情况认真的修改这些部位的加工轨迹。但是,在加工修改这些加工轨迹的时候,一定要转换到过去的三维模型中。再将加工轨迹重新生成出来,比如图2中的第一种方法。 一般的时候,是通过多个细小的面片缝合而得到CAD模型中的复杂曲面,因此,在进行修改的时候就会面临很多的困难。并且,很多三角模型中的特征参数已经不复存在,一些时候还存在STL格式的模型,修改起来就会非常的困难。所以,弄清楚了这些以后,在加工修改这些轨迹的时候,我们建议应用人机交互的方法直接完成。 2.2 应用人机交互交工轨迹进行优化与修改