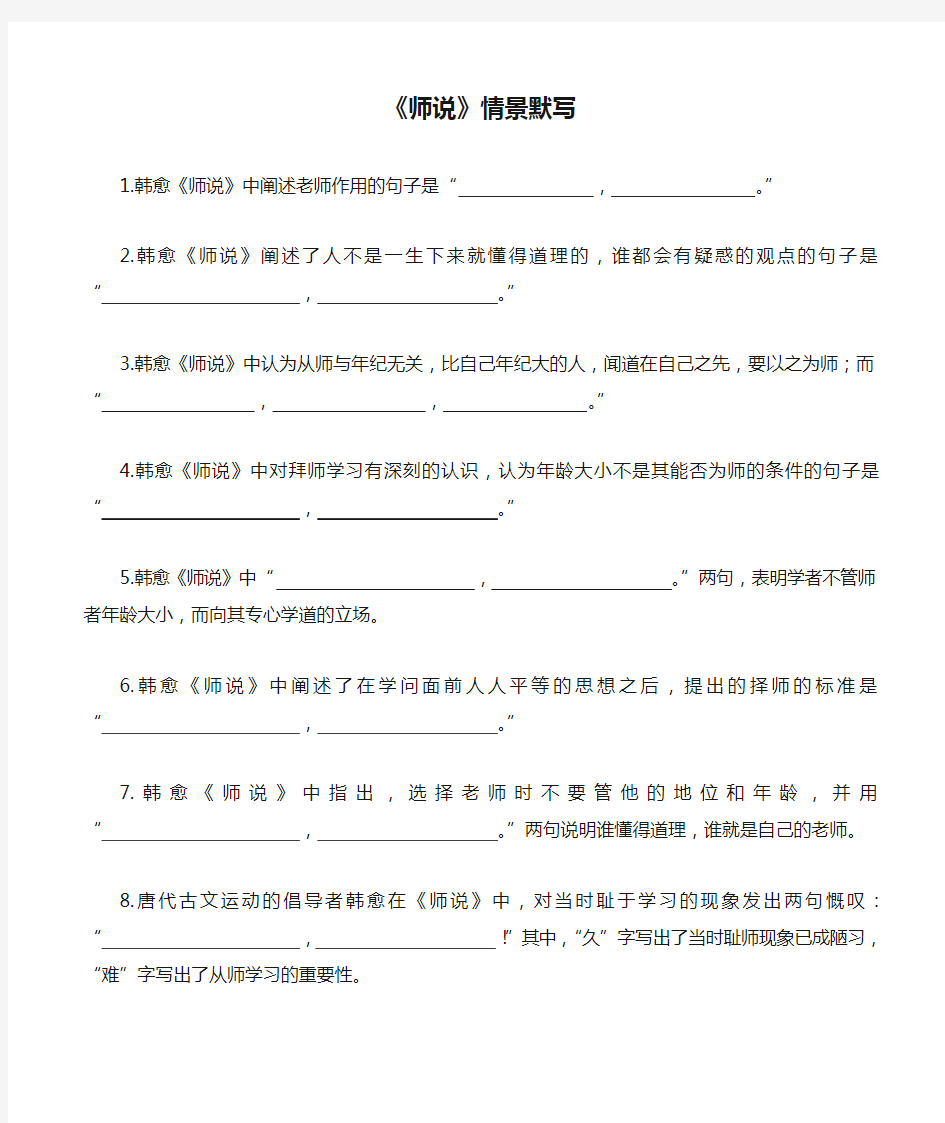

《师说》情景默写

1.韩愈《师说》中阐述老师作用的句子是“,。”

2.韩愈《师说》阐述了人不是一生下来就懂得道理的,谁都会有疑惑的观点的句子是“,。”

3.韩愈《师说》中认为从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师;而“,,。”

4.韩愈《师说》中对拜师学习有深刻的认识,认为年龄大小不是其能否为师的条件的句子是“,。”

5.韩愈《师说》中“,。”两句,表明学者不管师者年龄大小,而向其专心学道的立场。

6.韩愈《师说》中阐述了在学问面前人人平等的思想之后,提出的择师的标准是“,。”

7.韩愈《师说》中指出,选择老师时不要管他的地位和年龄,并用“,。”两句说明谁懂得道理,谁就是自己的老师。

8.唐代古文运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:“,!”其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。

9.韩愈《师说》中认为,圣人之所以愈益圣明,是因为他们“”,而普通人则相反,是因为他们“”。

10.韩愈《师说》中指出,从师态度不同,造成了两种截然不同不结果:“,。”

11.韩愈《师说》中,用“,。”两句说明“童子之师”与自己所说的老师有根本区别。

12.韩愈《师说》中,作者所说的“师”有其独特含义,明确自己所说的老师不是指启蒙老师的句子是“,,。”

13.韩愈《师说》中,认为为子择师而自己不从师最终导致的结果是“。”

14.韩愈《师说》中,士大夫之族以地位、官位为借口拒绝从师学习的两句是“,。”

15.韩愈《师说》中针对士大夫之族耻于从师的现象,以“,。”两句分析士大夫的心理,这种心理使得从师学习的风尚难以恢复。

16.韩愈《师说》中,士大夫们不能相互为师的根本原因在于他们“年相若”“道相似”,自认为如果彼此为师,就会出现“,。”的尴尬状况。

17.韩愈《师说》中,认为应该辩证地看待老师和弟子才能的句子是“,。”

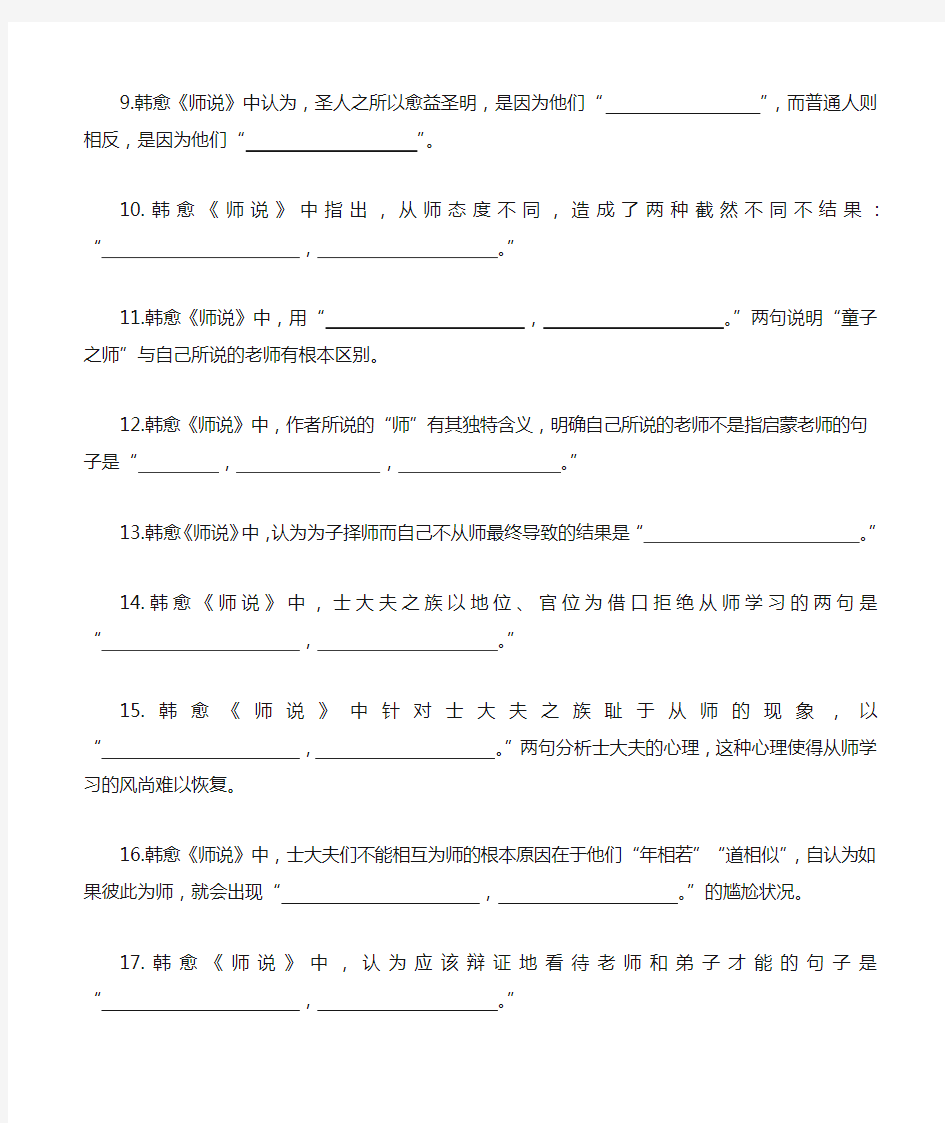

18.《荀子劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“,。”的观点是一致的。19.韩愈《师说》中,以孔子为例,指出古代圣人重视师道的事迹,并由此得出“,。”的结论,这是“教学相长”思想的体现。

20.韩愈《师说》中,认为弟子可以为师,师也可以为弟子,所以师与弟子的关系是相对的,不过是“,。”的缘故。

21.韩愈《师说》中在阐述师生关系时,以“,。”两句来说明学识有早晚、能力各有所长的师生观。

22.韩愈《师说》中,揭示本文写作缘由的句子是“,。”

《师说》情景默写答案

1.师者,所以传道受业解惑也

2.人非生而知之者,孰能无惑

3.生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之

4.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

5.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

6.道之所存,师之所存也

7.道之所存,师之所存也

8.师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

9.犹且从师而问焉而耻学于师

10.是故圣益圣,愚益愚

11.授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

12.彼童子之师授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也

13.小学而大遗

14.位卑则足羞,官盛则近谀

15.位卑则足羞,官盛则近谀

16.位卑则足羞,官盛则近谀

17.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

18.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

19.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

20.闻道有先后,术业有专攻

21.闻道有先后,术业有专攻

22.余嘉其能行古道,作《师说》以贻之

高考语文情景式默写(一) 1.《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是:“__________________,__________”。 2.《永遇乐·京口北固亭怀古》中写古代英雄叱咤风云、驰骋疆场的名句是“______________________,______________________”。 3.孔子曾对“学”与“思”二者的关系作过辩证论述,他说:“______________________,______________________”。 4.初冬的早晨,小明走出家门,看到满树的雪枝,不禁感慨地说:“真是______________________,______________________”。(用《白雪歌送武判官归京》的名句回答。) 5.《荀子·劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“______________________,______________________”的观点是相同的。中国古典诗歌由于多用比兴手法,因而取想特别丰富、巧妙而多变,使诗歌形象更为突出。 6.联想是回忆的一种形式。表象联想就是表象之间彼此互相引起的。“落霞与孤鹜齐飞,__________________________”,这是由空间上的接近而引起的联想。“故垒西边,__________________________”,由历史事件发生的地点联想到有关历史人物,这是相关联想。”问君能有几多愁,__________________________”由“愁”想到江水长流,这是由特征相似引起的联想。“《琵琶行》中的一句“______________________,______________________”,由琴声想到珠玉声,是声音的类比联想。. 7.“______________________,__________________________”(苏轼《水调歌头》)这两句诗,深深祝愿自己和远在千里之外的亲人能健康长寿,共赏明月。借此寄托对亲人的殷切思念。 8.《茅屋为秋风所破歌》中诗人由自身贫寒推己及人地想到他人的困苦,表现杜甫博大胸襟的著名诗句是:“_________________________,__________________________,__________________________。” 9.白居易《琵琶行》中描写琵琶女犹豫不决而出场的诗句是:“______________________,__________________。” 10.“__________________,__________________。”是《琵琶行》全诗的主旨,更是诗人与琵琶女感情的共鸣。 11.白居易《琵琶行》描写琵琶声“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

1、韩愈认为老师的职能是:_____________________________________ 2、韩愈认为择师的标准是: _____________________________________________________________ 3、韩愈眼中的师生关系是怎样的: _____________________________________________________________ 4、《师说》中士大夫之族耻学于师的原因: ____________________________________________________________ 5、中国古代的学校教育十分发达,从中央到地方都有官学。韩愈写这篇文章时三十五岁,正在国子监任教。那么,韩愈为什么说“古之学者必有师”,“师道之不传也久矣”?原来他所说的“师”,有其独特含义,并与那些教孩童的老师进行对比,以明确自己所说的老师既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙教师的句子 -____________________________________________________________ 6本文从多个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与 不从师的两种结果,并用一个反问句推断圣人更圣明,愚人更愚笨的原因的语句是: ____________________________________________________________ 7、以孔子为例,指出古代圣人没有固定的老师,广泛学习,重视师道的事迹,进一步阐明从师的必要性和以能者为师的道理的语句是: ____________________________________________________________

《师说》情景式默写 一、《师说》理解性默写试题 1、《荀子·劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点是相同的。 2、《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确的指出了从师的标准:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。” 3、柳宗元曾在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”这与韩愈《师说》中“士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。”所描述的现象一样。 4、中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师作用的一句是:“师者,所以传道受业解惑也。” 5、《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“位卑则足羞,官盛则近谀。”就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。 6、在《师说》中韩愈所指的老师和教小孩子读书的老师是不一样的,即“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。” 7、《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:“吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。” 8、从师态度不同,结果也不同。古之圣人才智超出一般人很远,“犹且从师而问焉”;今之众人才智低于圣人很多,“而耻学于师”,这就造成了两种截然不同的结果:是故圣益圣,愚益愚。 9、韩愈写作《师说》一文的缘由是:“余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。” 10、“没有人是天生懂道理的”,这与《师说》中“人非生而知之者,孰能无惑?”一致。 11、《师说》中从多个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果,并用一个反问句推断圣人更圣明,愚人更愚笨的原因的诗句是:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 12、《师说》中以为子择师和自己不从师做对比,韩愈直接点明自己的态度,认为这样做,最终导致的结果的语句:小学而大遗,吾未见其明也。 13、《师说》中韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的原因是:闻道有先后,术业有专攻。 1 / 11 / 1

高中语文离骚情景默写及答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《离骚》默写训练 1、《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是: _________________,______________________。 2、屈原在《离骚》中所描写的“初服”是什么样子的,请你用诗中的原句写出来。 上衣;下衣。 帽子;饰物,。 3、“_________________,______________________。”诗人直抒胸臆、表白心志写自己对美好德行的追求,至死不改。 4、_________________,______________________。茞写自己受到的不公正的待遇,而原因竟是自己太注意修身!我们从中可以看到屈原同周围群小之间的尖锐冲突,也可以看到君主不分贤愚忠奸的昏庸。 5、“_________________,______________________。”写自己与小人们的矛盾是不可避免的,也是不可调和的,自己愿意为正道而死。 6、诗人不只是为自己鸣不平,而且以博大的胸怀,对人民寄予了深厚的同情的语句是_________________________________。 7、诗人怨恨楚怀王昏聩糊涂,轻信谣言的语句是_______________________。继而指斥那班奸佞小人违背规矩,追随邪曲,为了顺适人意,不惜歪曲真理的语句是___________________。______________________。 8、诗中体现诗人要坚持美与善的理想和坚定信念,至死不渝的诗句是___________________,_____________________ 9“_________________,______________________.”表明诗人此时产生了退隐的思想。 10、“_________________,______________________.”用对偶句反复强调自己高尚纯洁、光明磊落的品格。 11、“_________________,______________________.”表明自己追慕古代圣贤,宁死不失正义。 12、屈原在《离骚》中表现出了高尚的品德和爱国情怀,请按要求写出有关诗句: ⑴表现诗人忧国忧民、热爱祖国的诗句:_________________,______________________. ⑵表现诗人坚持真理、献身理想的诗句:_________________,______________________. ⑶表现诗人嫉恶如仇、不同流合污的诗句:_________________,______________________. ⑷表现诗人刚正不阿、一身正气的诗句:_________________,______________________. ⑸表现诗人洁身自好、自我完善的诗句:_________________,______________________.

《师说》情景默写 1.韩愈《师说》中阐述老师作用的句子是“,。” 2.韩愈《师说》阐述了人不是一生下来就懂得道理的,谁都会有疑惑的观点的句子是“,。” 3.韩愈《师说》中认为从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师;而“,,。” 4.韩愈《师说》中对拜师学习有深刻的认识,认为年龄大小不是其能否为师的条件的句子是“,。” 5.韩愈《师说》中“,。”两句,表明学者不管师者年龄大小,而向其专心学道的立场。 6.韩愈《师说》中阐述了在学问面前人人平等的思想之后,提出的择师的标准是“,。” 7.韩愈《师说》中指出,选择老师时不要管他的地位和年龄,并用“,。”两句说明谁懂得道理,谁就是自己的老师。 8.唐代古文运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:“,!”其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。 9.韩愈《师说》中认为,圣人之所以愈益圣明,是因为他们“”,而普通人则相反,是因为他们“”。 10.韩愈《师说》中指出,从师态度不同,造成了两种截然不同不结果:“,。” 11.韩愈《师说》中,用“,。”两句说明“童子之师”与自己所说的老师有根本区别。 12.韩愈《师说》中,作者所说的“师”有其独特含义,明确自己所说的老师不是指启蒙老师的句子是“,,。”

13.韩愈《师说》中,认为为子择师而自己不从师最终导致的结果是“。” 14.韩愈《师说》中,士大夫之族以地位、官位为借口拒绝从师学习的两句是“,。” 15.韩愈《师说》中针对士大夫之族耻于从师的现象,以“,。”两句分析士大夫的心理,这种心理使得从师学习的风尚难以恢复。 16.韩愈《师说》中,士大夫们不能相互为师的根本原因在于他们“年相若”“道相似”,自认为如果彼此为师,就会出现“,。”的尴尬状况。 17.韩愈《师说》中,认为应该辩证地看待老师和弟子才能的句子是“,。” 18.《荀子劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“,。”的观点是一致的。19.韩愈《师说》中,以孔子为例,指出古代圣人重视师道的事迹,并由此得出“,。”的结论,这是“教学相长”思想的体现。 20.韩愈《师说》中,认为弟子可以为师,师也可以为弟子,所以师与弟子的关系是相对的,不过是“,。”的缘故。 21.韩愈《师说》中在阐述师生关系时,以“,。”两句来说明学识有早晚、能力各有所长的师生观。 22.韩愈《师说》中,揭示本文写作缘由的句子是“,。”

《师说》情境默写含答案最新 1.《荀子·劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中所表达的“________________, ________________”的观点是相同的。 2.在《师说》中,士大夫之族以地位、官职为借口拒绝从师学习的语句是:“________________,________________。” 3.中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师作用的一句是:“________________,________________。” 4.在《师说》中,韩愈所指的老师和教小孩子读书的老师是不一样的,即“彼童子之师,________________,________________”。 5.《师说》中,强调了从师是为了学道,和人的年龄大小无关的两句是:“________________,________________?” 6.韩愈在《师说》中指出古代圣人“________________”,尚且向老师请教;现在的一般人“________________”,却以向老师学习为耻。 7.《师说》中以为子择师和自己不从师作对比,韩愈直接点明自己的态度,认为这样做,最终导致的结果是: “________________,________________。” 8.在韩愈的《师说》中,作者认为弟子可以为师,师也可以为弟子,所以师和弟子的关系是相对的,不过是“________________,________________”的缘故。

9.韩愈的《师说》是写给少年李蟠的。文末所说的 “”,点出李蟠的文章爱好,而“”,则说明了李蟠的儒学素养。 10.没有谁是天生懂得道理的,这与《师说》中 “________________,________________。”一致。 11. 《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确地指出了从师的标准:“ _______________, ________________,_______________,________________。” 答案 1.是故弟子不必不如师师不必贤于弟子 2.位卑则足羞官盛则近谀 3.师者所以传道受业解惑也 4.授之书而习其句读者非吾所谓传其道解其惑者也 5.吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎 6.其出人也远矣其下圣人也亦远矣 7.“小学而大遗,吾未见其明也”。 8.闻道有先后,术业有专攻 9.好古文,六艺经传皆通习之 10.人非生而知之者,孰能无惑 11.是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

高考理解性默写《师 说》 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

《师说》理解性默写 1.韩愈的《师说》中,与“老师是用来传授道理,解决疑惑”观点相背的两句是:“______________________,_____________________”。 2.韩愈在《师说》中表达自己写作目的的两句是: “______________________,_____________________”,可见他对年轻好学者的扶掖之心。 3.在韩愈的心目中,老师的职能应该是如《师说》中所说的: “______________________,_____________________”。 4.韩愈《师说》中的“______________________, _____________________”与荀子《劝学》的“青,取之于蓝,而青于蓝”的观点相同,表达了长江后浪推前浪,一代新人胜旧人的观点。 5.韩愈的《师说》中,作者认为“学生不一定比不上老师,老师不一定比学生有贤能”的原因是:“______________________, _____________________”。 6.韩愈的《师说》中,对于社会上存在的“不懂句读会问老师,有疑惑却不愿意请教老师”的不良现象,作者的评价是: “______________________,_____________________”。 7.韩愈的《师说》中,作者阐述了择师的标准,除了对地位和年龄不作要求外,更重要的是:“______________________, _____________________”。 8.韩愈的《师说》中,作者用一个对偶句一针见血地指出了有些“士大夫之族”不愿意相互学习的借口是:“______________________, _____________________”。 2

《师说》理解性默写及答案 班级:姓名: 空白默写版: 1、《荀子?劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“,”的观点是相同的。 2、《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确的指出了从师的标准:“,,,。” 3、柳宗元曾在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”这与韩愈《师说》中“,,。”所描述的现象一样。 4、中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师作用的一句是:“,。” 5、《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“,。”就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。 6、求学需要实事求是的精神,不懂的就要去探求,或是向别人请教,正如《师说》中所说“,,,”,否则,就会像韩愈在《师说》中批判的对象一样,本末倒置,“,”。 7、在《师说》中韩愈所指的老师和教小孩子读书的老师是不一样的,即“彼童子之师,,。” 8、《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:“,。” 9、从师态度不同,结果也不同。古之圣人才智超出一般人很远,“”;今之众人才智低于圣人很多,“”,这就造成了两种截然不同的结果:是故“,”。

10、“没有人是天生懂道理的”,这与《师说》中“,?”一致。 参考答案 1、《荀子?劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的观点是相同的。 2、《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确的指出了从师的标准:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。” 3、柳宗元曾在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”这与韩愈《师说》中“士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。”所描述的现象一样。 4、中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师作用的一句是:“师者,所以传道受业解惑也。” 5、《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“位卑则足羞,官盛则近谀。”就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。 6、求学需要实事求是的精神,不懂的就要去探求,或是向别人请教,正如《师说》中所说“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”,否则,就会像韩愈在《师说》中批判的对象一样,本末倒置,“小学而大遗,吾未见其明也”。 7、在《师说》中韩愈所指的老师和教小孩子读书的老师是不一样的,即“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。” 8、《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:“吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。” 9、从师态度不同,结果也不同。古之圣人才智超出一般人很远,“犹且从师而问焉”;今之众人才智低于圣人很多,“而耻学于师”,这就造成了两种截然不同的结果:是故“圣益圣,愚益愚”。 10、“没有人是天生懂道理的”,这与《师说》中“人非生而知之者,孰能无惑?”一致。

1、《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是: _____________ ___ _,______________________。 2、《离骚》中写自己虽崇尚美德约束自己,多少年仍然遭到贬黜的两句:,。 3、“_ ,___________ __________ ”诗人直抒胸臆、表白心志写自己对美好德行的追求,至死不改。 4、《离骚》中用香草做比喻说明自己遭贬黜是因为德行高尚的两句:,。 5、诗人怨恨楚怀王昏聩糊涂,轻信谣言的语句是, 。 6、《离骚》中表明自己因为德行美好而遭到小人诽谤的两句:, 。 7、《离骚》中表明自己所处的社会本来就是善于投机取巧,违背规矩的现状的两句: ,。 8、《离骚》中表明当时社会中的人们违背准则,把苟合取悦别人奉为信条的两句: ,。 9、《离骚》中表明作者在黑暗混乱社会中烦闷失意,走投无路的两句: ,。 10、《离骚》中表明作者宁可死去,也不会和世俗小人一样媚俗取巧的两句: ,。 11、《离骚》中用方圆不相合说明自己和世俗小人不相容的两句: ,。 12、《离骚》中表明作者保持清白为正道而死,也是以古贤为榜样的两句(表明自己追慕古代圣贤,宁死不失正义): ,。 13、《离骚》中屈原委婉表达自己后悔选择做官,想要归隐的两句: ,。 14、《离骚》中屈原表达趁着迷途未远,赶紧回到正路的两句: ,。 15、《离骚》中屈原通过自己退隐后骑马到达长满兰草的水边和长满椒树的山岗表明自己从朝廷隐退为了修养自己的两句:

,。 16、《离骚》中屈原用荷花做衣服来表明自己要修养自己的两句: ,。 17、《离骚》中屈原表明即使没有人了解自己也无所谓,只要自己内心高洁就可以的两句话: ,。 18、《离骚》中屈原通过加高自己的帽子和佩带表明要使自己品格更加高洁的两句: ,。 19、《离骚》中屈原表明人各有各的乐趣,而他穷其一生追求美政的两句: ,。 20、《离骚》中用反问句表明屈原即使受挫也不会改变自己志向的两句: ,。 21、《离骚》中表明自己佩带芳草和玉佩,使自己光明纯洁的品质更加显著的两句: ,。 ?所思在远道。还顾望旧乡,。 ,悠悠我心。呦呦鹿鸣,。 明明如月,。,心念旧恩。,何枝可依? 山不厌高,。,天下归心。 ,池鱼思故渊。开荒南野际,。 ,依依墟里烟。户庭无尘杂,。 久在樊笼里,。 蒲苇韧如丝,。 ,子无良媒。,以望复关。 士之耽兮,。,三岁食贫。 ,二三其德。兄弟不知,。 淇则有岸,。总角之宴,。 昔我往矣,。今我来思,。 行道迟迟,。我心伤悲,。 《离骚》理解性默写答案 1、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰

《离骚》情景默写 1、《离骚》中诗人直抒胸臆,表白心志,写自己对美好德行的追求至死不改的诗句是: __________________,_____________________ 2、表现诗人忧国忧民、热爱祖国的诗句: __________________,_____________________ 3、《离骚》中写小人的种种丑态、伎俩,自己不为所动,宁死也不与他们同流合污的句子是: __________________,_____________________ 4、《离骚》中诗人写自己和小人的矛盾是不可调和的,也是不可避免的,自己愿意为正道而死的句子是: __________________,_____________________ 5、《离骚》中诗人写自己虽遭到贬抑,但仍要一如既往地修身洁行,而不论别人怎么看待自己,这二句是: __________________,_____________________ 6、《离骚》中诗人认为人生中,各人都有各自的人生爱好,他要把追求美好当作自己的人生准则的句子是: __________________,_____________________ 7、《离骚》中有两句,用对偶手法,说因为我佩带美好的香草,又采集花草来装饰自己的华美,却遭到奸倿小人贬斥,遭受罪名的句子是:__________________,_____________________ 8、《离骚》中有两句,说世人往往违背准绳,随意歪曲,争着苟合取悦别人,并以此为法度的句子是: __________________,_____________________ 9、《离骚》中有两句用对偶,说方与圆不能相互配合,志向不同彼此很难相安的句子是: __________________,_____________________ 10、《离骚》中有两句用对偶,说诗人是受着委屈而压抑自己的意志,忍受着责骂和侮辱的句子是: __________________,_____________________ 11、《离骚》中有两句用对偶,说自己把荷叶制成上衣,用荷花织下裳的句子是: __________________,_____________________ 12、《离骚》中用比兴手法,诗人说自己怨恨君王糊涂荒唐,不能体察他的忠贞心怀的句子是: __________________,_____________________ 13、《离骚》中用比兴手法,说许多小人嫉妒自己的的容貌美好,才德高洁,造谣汅蔑说诗人放荡不羁的句子是:__________________,_____________________ 14、《离骚》中用比兴手法,说雄鹰不与凡鸟同群,自古以来就是这样的句子是:________________,________________ 15、《离骚》中用比兴手法,说自己用荷叶、荷花,做成衣裳的句子是:__________________,_____________________ 16、《离骚》中用比兴手法,说自己要戴上高高的帽子,散着长长的佩带,以此来表白志向的句子是:__________________,_____________________ 17、《离骚》中用比兴手法,说自己要佩带繁华美好的服饰,让自身更加芳香高洁的句子是: __________________,_____________________ 18、《离骚》中有两句,说世俗人善于投机取巧,违反规矩,又任意改变的句子是: __________________,_____________________

高中必背课文14篇之《师说》 1.韩愈的《师说》中,与“老师是用来传授道理,解决疑惑”观点相背的两句是:“______________________,_____________________”。 2.韩愈在《师说》中表达自己写作目的的两句是:“______________________,_____________________”,可见他对年轻好学者的扶掖之心。 3.在韩愈的心目中,老师的职能应该是如《师说》中所说的:“______________________,_____________________”。 4.韩愈《师说》中的“______________________,_____________________”与荀子《劝学》的“青,取之于蓝,而青于蓝”的观点相同,表达了长江后浪推前浪,一代新人胜旧人的观点。 5.韩愈的《师说》中,作者认为“学生不一定比不上老师,老师不一定比学生有贤能”的原因是:“______________________,_____________________”。 6.韩愈的《师说》中,对于社会上存在的“不懂句读会问老师,有疑惑却不愿意请教老师”的不良现象,作者的评价是:“______________________, _____________________”。 7.韩愈的《师说》中,作者阐述了择师的标准,除了对地位和年龄不作要求外,更重要的是:“______________________,_____________________”。 8.韩愈的《师说》中,作者用一个对偶句一针见血地指出了有些“士大夫之族”不愿意相互学习的借口是:“______________________,_____________________”。 9.韩愈的《师说》中,先后通过一个被动句和一个状语后置句写出李氏子蟠能遵行古人从师学习的风尚的句子是:“______________________, _____________________”。 10.韩愈的《师说》中,作者认为造成如今“圣益圣,愚益愚”的原因,除了“圣人才智超出一般人还能虚心拜师求学”外,还包括如今的一般人“______________________,_____________________”。 11.韩愈的《师说》中,与“爱自己的孩子,就选择老师来教他”形成鲜明对比的两句是:“______________________,_____________________”。 12.韩愈的《师说》中,作者用古今两种不同的从师态度进行对比,进而指

1、《离骚》中诗人直抒胸臆,表白心志,写自己对美好德行的追求至死不改的诗句是: __________________,_____________________ 2、表现诗人忧国忧民、热爱祖国的诗句: __________________,_____________________ 3、《离骚》中写小人的种种丑态、伎俩,自己不为所动,宁死也不与他们同流合污的句子是: __________________,_____________________ 4、《离骚》中诗人写自己和小人的矛盾是不可调和的,也是不可避免的,自己愿意为正道而死的句子是: __________________,_____________________ 5、《离骚》中诗人写自己虽遭到贬抑,但仍要一如既往地修身洁行,而不论别人怎么看待自己,这二句是: __________________,_____________________ 6、《离骚》中诗人认为人生中,各人都有各自的人生爱好,他要把追求美好当作自己的人生准则的句子是: __________________,_____________________ 7、《离骚》中有两句,用对偶手法,说因为我佩带美好的香草,又采集花草来装饰自己的华美,却遭到奸倿小人贬斥,遭受罪名的句子是:__________________,_____________________ 8、《离骚》中有两句,说世人往往违背准绳,随意歪曲,争着苟合取悦别人,并以此为法度的句子是: __________________,_____________________ 9、《离骚》中有两句用对偶,说方与圆不能相互配合,志向不同彼此很难相安的句子是: __________________,_____________________ 10、《离骚》中有两句用对偶,说诗人是受着委屈而压抑自己的意志,忍受着责骂和侮辱的句子是: __________________,_____________________ 11、《离骚》中有两句用对偶,说自己把荷叶制成上衣,用荷花织下裳的句子是: __________________,_____________________ 12、《离骚》中用比兴手法,诗人说自己怨恨君王糊涂荒唐,不能体察他的忠贞心怀的句子是: __________________,_____________________ 13、《离骚》中用比兴手法,说许多小人嫉妒自己的的容貌美好,才德高洁,造谣汅蔑说诗人放荡不羁的句子是:__________________,_____________________ 14、《离骚》中用比兴手法,说雄鹰不与凡鸟同群,自古以来就是这样的句子是:________________,________________ 15、《离骚》中用比兴手法,说自己用荷叶、荷花,做成衣裳的句子是:__________________,_____________________ 16、《离骚》中用比兴手法,说自己要戴上高高的帽子,散着长长的佩带,以此来表白志向的句子是:__________________,_____________________ 17、《离骚》中用比兴手法,说自己要佩带繁华美好的服饰,让自身更加芳香高洁的句子是: __________________,_____________________ 18、《离骚》中有两句,说世俗人善于投机取巧,违反规矩,又任意改变的句子是: __________________,_____________________

《师说》 (1)在《师说》中说:从师与年纪无关,可分为两种情况:一是比自己年纪大的人,闻道在自己之前,要以之为师;二是“__ ______,___ ______,___ ______”。 (2)“没有人是天生懂道理的,”这与《师说》中的________________ ______ , ______________________是一致的。 (3)韩愈在《师说》明确地指出了老师的职责是“师者,”,同时又提出了对老师与学生关系的看法。 (4)《师说》中,韩愈认为“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”这种情况的原因是“___ _________,______ _____”。 (5)韩愈在《师说》中用“_____ _______,____ ________” 表现出当时的士大夫以地位为标准,耻于从师的心理。 (2)(6)韩愈在《师说》中强调在求学过程中应做到及时解惑,体现教师解惑重要性的句子是:__ ______,___ ______,___ ______”。 (7)韩愈在《师说》中认为,圣明之人更加圣明的原因是 “___ _________”,而今之众人却“耻学于师”,所以更加愚笨。 (8)韩愈在《师说》里认为当时的一些士大夫看不起技师、工匠等下层百姓,但“”,这岂不是咄咄怪事。 (9)韩愈在《师说》中强调自己所说的老师不是指童子的启蒙老师的句子是: “,,。” (10)韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,可分为两种情况:一是比自己年纪大的人,闻道在自己之前,要以之为师;二是 “,,。” (11)“没有人是天生懂道理的,”这与《师说》中的 ______________________ , ______________________是一致的。

《师说》理解性默写 姓名:______________ 得分:_________________ 1.韩愈写这篇文章时三十五岁,正在国子监任教。那么,韩愈为什么说“古之学者必有师”,“师道之不传也久矣”?原来他所说的“师”,有其独特含义,并与那些教孩童的老师进行对比,以明确自己所说的老师既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙教师的句子是:____________________________,_______________________________,______________________________________。 2.唐代___________运动的倡导者韩愈在《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:________________ _______________,__________________________,其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难” 字写出了从师学习的重要性。 3.《师说》一文通过“古之圣人”与“今之众人”对比,批判了“今之众人,___________________________,_________________________”的错误态度。 4.韩愈在《师说》中写道,时人在从师学习的问题上,对其子和对自身有不同的态度,对其子“_______________”;对自身“__________________”。 5.“_________________________,________________________”凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。 6.求学需要实事求是的精神,不懂的就要去探求,或是向别人请教,正如《师说》中所说“__________________,___________________,__________________,_____________________”。否则,就会像韩愈在《师说》中批判的对象一样,“小学而大遗,吾未见其明也”,本末倒置。 7.韩愈对师生关系结论性概括的句子是“______________________,________________________”。 8.在《师说》中,揭示世俗对从师者嘲笑的原因是因为年龄、学问和修养相当就不能称呼为老师的句子是“____________________,______________________。______________________,_____________________。”9.在《师说》中,韩愈列举了孔子从师谦逊的态度:孔子认为,众人中,至少一人能比我强点,我就能拜他为师的句子是“_________________:____________________,_________________________________。” 10.韩愈在《师说》中,首先提出了“_______________________”的论断,接着,列举了从师之多“_________________________________________________”来证明自己的观点。

《离骚》理解性默写 含答案

1、《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是: _____________ ___ _,______________________。 2、《离骚》中写自己虽崇尚美德约束自己,多少年仍然遭到贬黜的两 句:,。 3、“_ ,___________ __________ ”诗人直抒胸臆、表白心志写自己对美好德行的追求,至死不改。 4、《离骚》中用香草做比喻说明自己遭贬黜是因为德行高尚的两 句:,。 5、诗人怨恨楚怀王昏聩糊涂,轻信谣言的语句是, 。 6、《离骚》中表明自己因为德行美好而遭到小人诽谤的两 句:, 。 7、《离骚》中表明自己所处的社会本来就是善于投机取巧,违背规矩的现状的两句: ,。 8、《离骚》中表明当时社会中的人们违背准则,把苟合取悦别人奉为信条的两句: ,。 9、《离骚》中表明作者在黑暗混乱社会中烦闷失意,走投无路的两句: ,。 10、《离骚》中表明作者宁可死去,也不会和世俗小人一样媚俗取巧的两句: ,。 11、《离骚》中用方圆不相合说明自己和世俗小人不相容的两句: ,。 12、《离骚》中表明作者保持清白为正道而死,也是以古贤为榜样的两句(表明自己追慕古代圣贤,宁死不失正义): ,。 13、《离骚》中屈原委婉表达自己后悔选择做官,想要归隐的两句: ,。 14、《离骚》中屈原表达趁着迷途未远,赶紧回到正路的两句: ,。

15、《离骚》中屈原通过自己退隐后骑马到达长满兰草的水边和长满椒树的山岗表明自己从朝廷隐退为了修养自己的两句: ,。 16、《离骚》中屈原用荷花做衣服来表明自己要修养自己的两句: ,。 17、《离骚》中屈原表明即使没有人了解自己也无所谓,只要自己内心高洁就可以的两句话: ,。 18、《离骚》中屈原通过加高自己的帽子和佩带表明要使自己品格更加高洁的两句: ,。 19、《离骚》中屈原表明人各有各的乐趣,而他穷其一生追求美政的两句: ,。 20、《离骚》中用反问句表明屈原即使受挫也不会改变自己志向的两句: ,。 21、《离骚》中表明自己佩带芳草和玉佩,使自己光明纯洁的品质更加显著的两句: ,。 ?所思在远道。还顾望旧乡,。 ,悠悠我心。呦呦鹿鸣,。 明明如月,。,心念旧恩。,何枝可依? 山不厌高,。,天下归心。 ,池鱼思故渊。开荒南野际,。 ,依依墟里烟。户庭无尘杂,。 久在樊笼里,。 蒲苇韧如丝,。 ,子无良媒。,以望复关。 士之耽兮,。,三岁食贫。 ,二三其德。兄弟不知,。 淇则有岸,。总角之宴,。 昔我往矣,。今我来思,。 行道迟迟,。我心伤悲,。 《离骚》理解性默写答案 1、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰

《师说》情景式默写训练 1、《荀子?劝学篇》指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子的观点是相同的。 2、《师说》一文批判了当时社会上“耻学于师”的陋习,明确的指出了“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的从师的标准。 3、柳宗元曾在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师。有,辄哗笑之。”这与韩愈《师说》中“士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。”所描述的现象一样。 4、中国是一个有着尊师传统的国家,韩愈在《师说》中指出教师职能是:“师者,所以传道受业解惑也。” 5、《师说》一文不仅有严密的论证思路,而且有简洁生动的语言表达,文中“位卑则足羞,官盛则近谀。”就凝练地概括了“士大夫之族”不愿从师的荒谬心态。 6、求学需要实事求是的精神,不懂的就要去探求,或是向别人请教,正如《师说》中所说“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,否则,就会像韩愈在《师说》中批判的对象一样,“小学而大遗,吾未见其明也”,本末倒置。 7.韩愈所说的“师”,有其独特含义,“授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。”句明确指出自己所说的老师不是指启蒙教师。 8、《师说》中强调了从师是为了学道,和他人的年龄大小无关的两句是:“吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。 9、从师态度不同,结果也不同。古之圣人才智超出一般人很远,“犹且从师而问焉”;今之众人才智低于圣人很多,“而耻学于师”,这就造成了两种截然不同的结果:是故“圣益圣,愚益愚”。 10、韩愈写作《师说》一文的缘由是:“余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。” 11、“没有人是天生懂道理的”,这与《师说》中“人非生而知之者,孰能无惑?”一致。 12、《师说》中,对当时耻于学习的现象发出两句慨叹:师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣,其中,“久”字写出了当时耻师现象已成陋习,“难”字写出了从师学习的重要性。 13、《师说》一文通过“古之圣人”与“今之众人”对比,批判了“今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师的错误态度。 14、韩愈在《师说》中写道,时人在从师学习的问题上,对其子和对自身有不同的态度,对其子择师而教之;对自身则耻师焉。 15、《师说》中,士大夫之族以地位官职为借口拒绝从师学习的语句位卑则足羞,官盛则近谀。 16、韩愈在《师说》中慨叹,因士大夫之族与巫医乐师百工之人对待从师学习的态度不同,产生了一种出人意料的结果:“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤! 17、中国古代的学校教育十分发达,从中央到地方都有官学。韩愈写《师说》时三十五岁,正在国子监任教。那么,韩愈为什么说“古之学者必有师”,“师道之不传也久矣”?原来他所说的“师”,有其独特含义,并与那些教孩童的老师进行对比,以明确自己所说的老师既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙教师的句子是彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。18、《师说》从多个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果,并用一个反问句推断圣人更圣明,愚人更愚笨的原因的语句是圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?。 19、《师说》以为子择师和自己不从师作对比,韩愈直接点明自己的态度,认为这样做,最终导致的结果是小学而大遗,吾未见其明也。 20、《师说》中韩愈认为老师的职能是师者,所以传道受业解惑也。择师的标准是是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。 21、《师说》韩愈眼中的师生关系是怎样的是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 22、《师说》中士大夫之族耻学于师的原因彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。 23、韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻道在自己之先,要以之为师,“生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之”。 24、韩愈《师说》中论及“圣人无常师”时列举了孔子的诸位老师及孔子的言论,得出的结论是:是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。 25、韩愈《师说》中说明自己写这篇文章是为了赞扬李蟠能行古人从师之道的句子是“不拘于时,学于余”。 26、以孔子为例,指出古代圣人没有固定的老师,广泛学习,重视师道的事迹,进一步阐明从师的必要性和以能者为师的道理的语句是:圣人无常师,孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 27、本文从多个方面进行对比,抨击“耻学于师”的人,先用古今对比,指出从师与不从师的两种结果,并用一个反问句推断圣人更圣明,愚人更愚笨的原因的语句是:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎? 《师说》理解性默写答案 1、是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子 2、是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。 3、士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。 4、师者,所以传道受业解惑也。 5、位卑则足羞,官盛则近谀。 6、句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉小学而大遗,吾未见其明也 7、授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。 8、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎 9、犹且从师而问焉而耻学于师圣益圣,愚益愚 10、余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。 11、人非生而知之者,孰能无惑? 12、师道之不传也久矣欲人之无惑也难矣