2019-2020学年高中化学人教版选修4同步跟踪训练

第一、二章综合测试

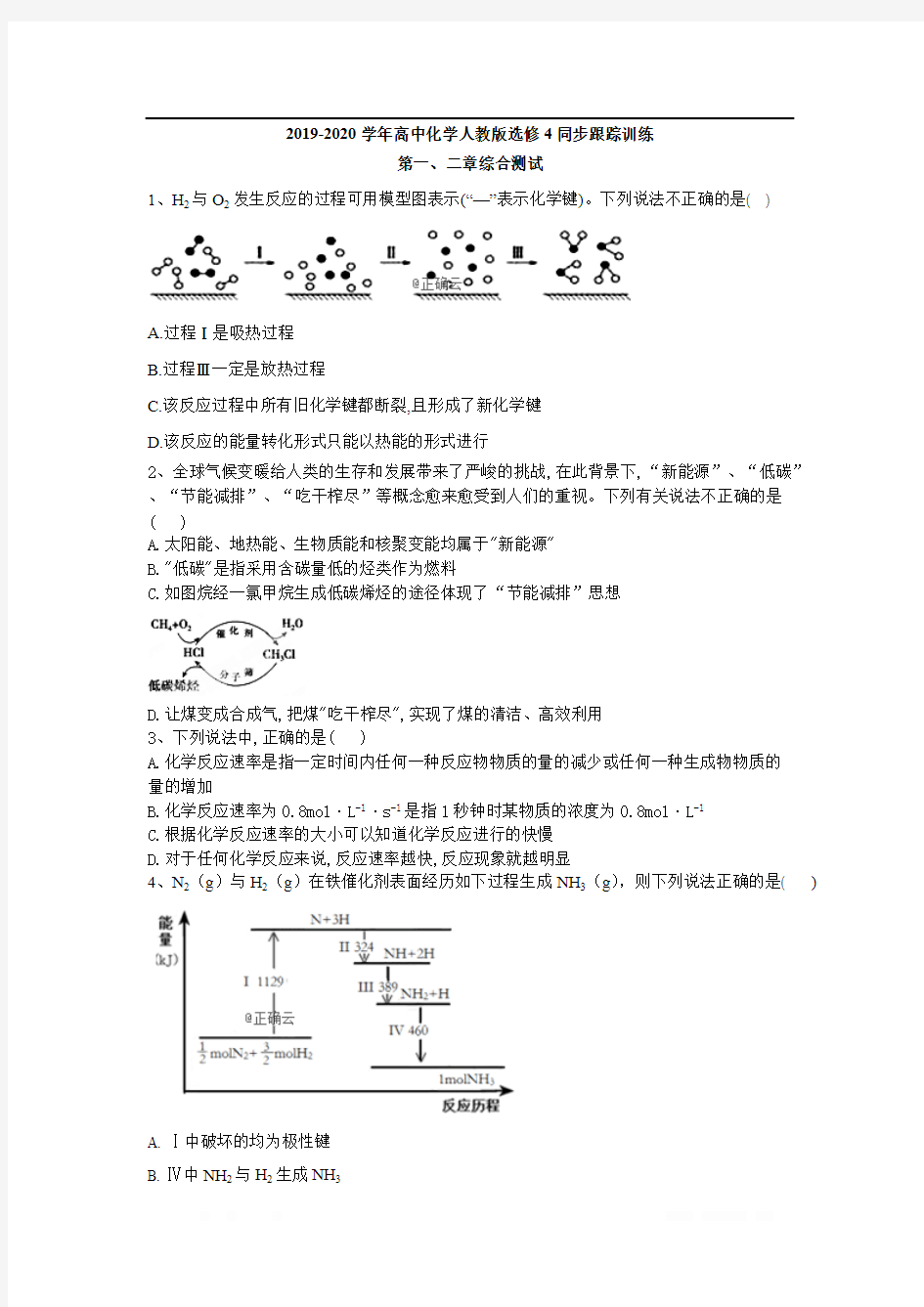

1、H2与O2发生反应的过程可用模型图表示(“—”表示化学键)。下列说法不正确的是( )

A.过程Ⅰ是吸热过程

B.过程Ⅲ一定是放热过程

C.该反应过程中所有旧化学键都断裂,且形成了新化学键

D.该反应的能量转化形式只能以热能的形式进行

2、全球气候变暖给人类的生存和发展带来了严峻的挑战,在此背景下,“新能源”、“低碳”、“节能减排”、“吃干榨尽”等概念愈来愈受到人们的重视。下列有关说法不正确的是( )

A.太阳能、地热能、生物质能和核聚变能均属于"新能源"

B."低碳"是指采用含碳量低的烃类作为燃料

C.如图烷经一氯甲烷生成低碳烯烃的途径体现了“节能减排”思想

D.让煤变成合成气,把煤"吃干榨尽",实现了煤的清洁、高效利用

3、下列说法中,正确的是( )

A.化学反应速率是指一定时间内任何一种反应物物质的量的减少或任何一种生成物物质的

量的增加

B.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1是指1秒钟时某物质的浓度为0.8mol·L-1

C.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢

D.对于任何化学反应来说,反应速率越快,反应现象就越明显

4、N2(g)与H2(g)在铁催化剂表面经历如下过程生成NH3(g),则下列说法正确的是( )

A. Ⅰ中破坏的均为极性键

B. Ⅳ中NH2与H2生成NH3

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为放热过程

D. N2(g)+3H2(g)2NH3(g)反应吸热

5、反应分两步进行:,反应过程能量变化曲线如图所示、、

、表示活化能下列说法正确的是( )

A. 两步反应的均大于0

B. 加入催化剂能改变反应的焓变

C. 三种物质中C最稳定

D. 反应的

6、天然气和液化石油气(主要成分为C3~C5的烷烃)燃烧的化学方程式分别为:CH4+2O2

CO2+2H2O,C3H8+5O23CO2+4H2O现有一套以天然气为燃料的灶具,今改用液化石油气,应采取的正确措施是( )

A.增大空气进入量或减小石油气进入量

B.增大空气进入量或增大石油气进入量

C.减小空气进入量或减小石油气进入量

D.减小空气进入量或增大石油气进入量

7、研究表明N2O与CO在Fe+作用下发生反应的能量变化及反应历程如图所示,下列说法错误的是( )

A.反应总过程△H<0

B.Fe+使反应的活化能减小

C.总反应若在2L的密闭容器中进行,温度越高反应速率一定越快

D.Fe++N2O→FeO++N2、FeO++CO→Fe++CO2两步反应均为放热及应

8、下列关于反应过程中能量变化的说法正确的是()

A.图中a、b曲线可分别表示反应CH2=CH2(g)+H2(g)→CH3CH3(g) ΔH<0使用和未使用催化剂时,反应过程中的能量变化

B.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) ΔH1;2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH2。则ΔH1>ΔH2 C.同温同压下,反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH不同

D.在一定条件下,某可逆反应的ΔH=+100kJ·mol-1,则该反应正反应活化能比逆反应活化能大100kJ/mol

9、H2和I2在一定条件下能发生反应:H2(g)+I2(g)2HI(g) ΔH=-a kJ/mol。已知:

(a、b、c均大于零)。

下列说法正确的是( )

A.H2、I2和HI分子中的化学键都是非极性共价键

B.断开2mol HI分子中的化学键所需能量约(c+b+a)kJ

C.相同条件下,1mol H2(g)和1mol I2(g)总能量小于2mol HI(g)的总能量

D.向密闭容器中加入2mol H2(g)和2mol I2(g),充分反应后放出的热量为2a kJ

10、在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应:

H2S(g)+3/2 O2(g)═SO2(g)+H2O(g)△H1

2H2S(g)+SO2(g)═3/2 S2(g)+2H2O(g)△H2

H2S(g)+1/2O2(g)═S(g)+H2O(g)△H3

2S(g)═S2(g)△H4 则△H4的正确表达式为()

A.△H4=3/2 (△H1-△H2-3△H3)

B. △H4=2/3 (3△H3-△H1-△H2)

C.△H4=3/2 (△H1+△H2-3△H3)

D. △H4=2/3 (△H1+△H2-3△H3)

11、中和热测定实验中,用50mL 0.50mol·L-1盐酸和50mL 0.55mol·L-1 NaOH进行实验,下列说法不正确的是()

A.改用60mL 0.50mol·L-1盐酸跟50mL 0.55 mol·L-1 NaOH 溶液进行反应,求出的中和热数值和原来相同

B.测定过程中温度计至少用到3次,测量混合后的溶液温度时,应记录反应后的最高温度

C.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应缓缓倒入小烧杯中,不断用环形玻璃搅拌棒搅拌D.装置中的大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是保温隔热、减少热量损失

12、下列方法可以证明2HI(g)H2(g) +I2(g)已达到平衡状态的是( )

①单位时间内生成n mol H2的同时生成n mol HI

②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂

③ω(HI)=ω(I2)时

④反应速率v正(H2)=v逆(I2)=v正(HI)/2时

⑤c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1时

⑥温度和体积一定,某一生成物浓度不再变化时

⑦温度和体积一定,容器内压强不再变化时

⑧条件一定,混合气体的平均相对分子质量不再变化时

⑨温度和休积一定,混合气体的颜色不再变化时

⑩温度和压强一定,混合气体的密度不再变化时

A.②⑥⑨

B.⑥⑦⑧⑨⑩

C.①②⑥⑨

D.⑥⑨⑩

13、我国科研人员提出了由CO2 和CH4转化为高附加值产品CH3COOH 的催化反应历程如图所示:

下列说法正确的是()

A.该反应证明任何非自发反应只要条件合适都能进行

B.反应过程中,只有C—H 键发生断裂

C.状态①、②之间的能量差即该反应的焓变

D.合适的催化剂可有效降低活化能

14、298K时,反应2Al2O3(s)+3C(s)=4Al(s)+3CO2(g)的ΔH=+2171kJ·mol-1

ΔS=+635.5J·mol·K-1,则下列说法正确的是( )

A.该反应是放热反应

B.ΔS>0表明该反应是熵增反应

C.吸热反应都不能自发进行

D.不能确定该反应能否自发进行

O(g)CO2(g)+H2(g),其正反应放热。现有三个相

15、在一定条件下存在反应:CO(g)+H

同的2L恒容绝热(与外界没有热量交换)密闭容器Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,在Ⅰ中充入1mol CO和1mol H2O,在Ⅱ中充入1mol CO2和1mol H2,在Ⅲ中充入2mol CO和2mol H2O,700°C条件下开始反应。达到平衡时,下列说法正确的是( )

A.容器Ⅰ、Ⅱ中正反应速率相同

B.容器Ⅰ、Ⅲ中反应的平衡常数相同

C.容器Ⅰ中CO的物质的量比容器Ⅱ中的少

D.容器Ⅰ中CO的转化率与容器Ⅱ中CO2的转化率之和小于1

16、在一定温度下,改变反应物中n(SO2)对反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) △H<0的影响如图所示,下列说法正确的是( )

A.反应b 、c 点均为平衡点,a 点未达平衡且向正反应方向进行

B.a 、b 、c 三点中,a 点时SO 2的转化率最高

C.上述图象可以得出SO 2的含量越高得到的混合气体中SO 3的体积分数越高

D.a 、b 、c 三点的平衡常数K b >K c >K a

17、在2 L 恒容密闭容器中充入2mol 、1 mol CO ,在一定条件下发生如下反应:2H , ;CO 的平衡转化率与温度、压强之

()()()

23g +CO g 2CH g H OH A -1

90.1kJ mol H ?=-?间的关系如图所示。下列推断正确的是( )

A. 工业上,利用上述反应合成甲醇,温度越高越好

B. 图象中X 代表温度,21

M M >C. 图象中P 点代表的平衡常数K 为4L 2/mol 2

D. 温度和容积不变,再充入2mol 、1 mol CO ,达到平衡时CO 的转化率减小2H 18、燃煤烟气的脱硫脱硝是目前研究的热点。1.用CH 4催化还原氮氧化物可以消除氮氧化物的污染。

已知:①CH 4(g)+4NO 2(g)=4NO(g)+CO 2(g)+2H 2O(g) ΔH =-574kJ·mol -1②CH 4(g)+4NO(g)=2N 2(g)+CO 2(g)+2H 2O(g) ΔH =-1160kJ·mol -1③H 2O(g)=H 2O(l) ΔH =-44kJ·mol -1

写出CH 4(g)与NO 2(g)反应生成N 2(g)、CO 2(g)和H 2O(l)的热化学方程式__________________________。

2.某科研小组研究臭氧氧化--碱吸收法同时脱除SO 2和NO 工艺,氧化过程反应原理及反应热、活化能数据如下:

反应Ⅰ:NO(g)+O 3(g)NO 2(g)+O 2(g) ΔH 1=-200.9kJ·mol -1 =3.2kJ·mol -1反应1a E Ⅱ:SO 2(g)+O 3(g)

SO 3(g)+O 2(g) ΔH 2=-241.6kJ·mol -1 =58kJ·mol -1

2a E

已知该体系中臭氧发生分解反应:2O3(g)3O2(g)。

请回答:

其它条件不变,每次向容积为2L的反应器中充入含1.0mol NO、1.0mol SO2的模拟烟气和2.0mol O3,改变温度,反应相同时间t后体系中NO和SO2的转化率如图所示:

①由图可知相同温度下NO的转化率远高于SO2,结合题中数据分析其可能原因

___________________________。

②下列说法正确的是_____。

A.P点一定为平衡状态点

B.温度高于200℃后,NO和SO2的转化率随温度升高显著下降、最后几乎为零

C.其它条件不变,若缩小反应器的容积可提高NO和SO2的转化率

③假设100℃时P、Q均为平衡点,此时反应时间为10分钟,发生分解反应的臭氧占充入臭氧总量的10%,则体系中剩余O3的物质的量是______mol;NO的平均反应速率为______;反应Ⅱ在此时的平衡常数为_________。

19、煤的气化可生产水煤气,液化可生产CH3OH,已知制备甲醇的有关化学反应以及化学平衡常数如下表所示:

化学反应平衡常数(850 ℃)反应热(常温常压)

K1=160 (mol/L)-2ΔH1= - 90.8 kJ·mol-1

①CO(g)+2H2(g)

K2ΔH2= - 41.2 kJ·mol-1

②H2(g)+CO2(g)

H2O(g)+CO(g)

K3=160 (mol/L)-2ΔH 3

③3H2(g)+CO2(g)

CH3OH(g)+H2O(g)

请回答下列问题:

1.经计算,得ΔH3=_____________,K2=____________

2. 850℃时,在密闭容器中进行反应③,开始时只加入CO2、H2,反应10min后测得各组分的浓度如下:

物质H2CO2CH3OH H2O

浓度(mol·L-1)0.20.20.40.4

①该时间段内反应速率v(H2)=_______________

②比较此时正、逆反应速率的大小:v正____________v逆(填“>”、“<”或“=”)。

③反应达到平衡后,保持其他条件不变,若只把容器的体积缩小一半,平衡__________(填“逆向”、“正向”或“不”)移动。

3.按照CO与H2等物质的量投料进行反应①,测得CO在不同温度下的平衡转化率与压强的关系如图所示。下列说法正确的是____________________(填序号)。

A. 平均摩尔质量:M(a)>M(c),M(b)>M(d)

B. 正反应速率:v(a)>v(c),v(b)>v(d)

C. 平衡常数:K(a)>K(c),K(b)=K(d)

D. 温度:T1>T2>T3

4.在850 ℃时进行反应②,若在容积为2 L的密闭容器中同时充入1.0mol CO、3.0mol

H2O、1.0mol CO2和n mol H2,若要使上述反应开始时向正反应方向进行,则n应满足的条件是______________。

20、“绿色”和“生态文明”是未来的发展主题,而CO2的有效利用可以缓解温室效应,解决能源短缺问题;

1.在新型纳米催化剂 Na-Fe3O4,和HMCM-22的表面将CO2先转化为烯烃再转化为烷烃,已知CO2转化为CO的反应为CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g)△H=+41kJ/mol;

2 CO2(g)+6H2(g)=C2H4(g)+4 H2O (g)△H=-128kJ/mol

则CO转化为C2H4的热化学方程式为______。

2.用氨水捕捉烟气中的CO2生成NH4CO3.通常情况下,控制反应温度在35℃-40℃范围内的原因______。

3.有科学家提出可利用FeO吸收CO2,6FeO(s)+CO2(g)?2Fe3O4(s)+C(s) K1(平衡常数),对该反应的描述正确的是______

a.生成 1mol Fe3O4时电子转移总数为2N A

b.压缩容器体积,可增大CO2的转化率,c(CO2)减小

C.恒温恒容下,气体的密度不变可作为平衡的标志

d.恒温恒压下,气体摩尔质量不变可作为平衡的标志

4.CO2(g)+3H2(g?CH3OH(g)+H2O(g)△H,一定条件下,向2L恒容密闭容器中充入

1mol CO2和3mo1 H2.在不同催化剂作用下发生反应I、反应II、反应II,相同时间内CO2的转化率随温度变化如图1所示:

①活化能最小的为______(填“反应I”、“反应II”、“反应III”)。②b 点反应速率v (正)______v (逆)(填“>”、“=”或“<”)。③T 4温度下该反应的平衡常数______(保留两位有效数字)

④CO 2的平衡转化率与温度、压强的关系如图2所示:则该反应为______(放热反应、吸热反应);P 1______P 2(填“>”、“=”或“<”)

5.用NaOH 溶液吸收CO 2所得饱和碳酸钠溶液可以对废电池中的铅膏(主要成PbSO 4)进行脱硫反应。

已知K sp (PbSO 4)=1.6×10-8,K sp (PbCO 3)=7.4×10-14,PbSO 4(s )+(aq ?23CO -

PbCO 3(s )+(aq ),则该反应的平衡常数K=______(保留两位有效数字):若在其24SO -

溶液中加入少量Pb (NO 3)2晶体,则c ():c ()的比值将______(填“增24SO -

23CO -

大”、“减小”或“不变”)。

21、十氢萘是具有高储氢密度的氢能载体,经历"十氢萘()→四氢萘()→萘(

1018C H 1012C H )"的脱氢过程释放氢气。已知:

108C H ()()()1018101221C H l C H l +3H g H ?A ()()()101210822

C H l C H l +2H g H ?A ;的活化能为,的活化能为,十氢

120H H ?>?>10181012C H C H →1a E 1012108C H C H →2a E 萘的常压沸点为192℃;在192℃,液态十氢萘的脱氢反应的平衡转化率约为9%.请回答:1.每1mol 十氢萘液体可储存5mol 氢气,可运载到使用氢气的场所,在催化剂的作用下释放氢气,生成的液体萘可重复催化加氢来储存氢气,如图甲所示,则

_______________。

12H H ?+?=

2.有利于提高上述反应平衡转化率的条件是( )1018C H A.高温高压 B.低温低压 C.高温低压 D.低温高压

3.不同压力和温度下十氢萘的平衡转化率如图乙所示,结合图示回答问题:

①在相间压强下升高温度,未达新平衡前,__________(填写“大于”“小于”或“等于”)。v 正v 逆②研究表明,将适量的十氢萘置于恒容密闭反应器中,既升高温度又增大压强,十氢萘的转化率也升高,可能理由是_______________________________。

4.温度335℃,在恒容密闭反应器中进行高压液态十氢萘(1.00mol)催化脱氢实验,测得液态

和液态的产率和(以物质的量分数计)随时间变化关系,如图丙所示。

1012C H 108C H 1x 2x

①在8h 时,反应体系内氢气的量为__________mol(忽略其他副反应),液态十氢萘的转化率是__________。

②显著低于的原因是_________________________________。1x 2x

答案以及解析

1答案及解析:答案:D

解析: A 、根据模型图可知,过程I 是氢气与氧气变为氢原子和氧原子,属于化学键断键过程,断键吸热,A 正确;B 、过程Ⅲ是氢原子与氧原子结合生成水分子的过程,即化学键形成的过程,形成化学键放热,B 正确;C 、氢气在氧气中燃烧生成水,该过程是非可逆过程,因此该反应过程所有旧化学键都断裂,且形成了新化学键,C 正确;氢气燃烧放热,但放出的能量不一定都以热能的形式进行,部分能量可能转化为光能,D 不正确,答案选D 。

2答案及解析:答案:B

解析:“低碳”实质上是指能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色化学的问题,因此B 错。

3答案及解析:答案:C 解析:

4答案及解析:答案:C 解析:

5答案及解析:答案:C 解析:

6答案及解析:答案:A 解析:

7答案及解析:答案:C

解析:A 项,由图可知.反应物的总能量高于生成物的总能量,则反应是放热反应,ΔH <0,正确;B 项,Fe +在反应前后不变,所以Fe +是催化剂,催化剂可降低反应的活化能,正确;C 项,温度过高,催化剂的催化效率会降低,反应速率会减慢,错误;D 项,由图可知,

Fe ++N 2O→FeO ++N 2、FeO ++CO -→Fe ++CO 2两步反应,都是反应物的总能量高于生成物的总能量,所以两步反应均为放热反应,正确

8答案及解析:答案:D 解析:

9答案及解析:答案:B

解析:HI 分子中共价键是由不同种非金属元素形成的,属于极性键,A 错误;反应热等于断键吸收的能与形成化学键所放出的能量的差值,则-a kJ/mol=b kJ/mol+c kJ/mol–2E(H-I),解得E(H-I)=

,所以断开2mol HI 分子中的化学键所需能量为(c+b+a)kJ,B 正确;/2

a b c

kJ mol ++该反应是放热反应,则相同条件下,1mol H 2(g)和1mol I 2(g)总能量大于2mol HI(g)的总能量,C 错误;该反应是可逆反应,则向密闭容器中加入2mol H 2(g)和2mol I 2(g),充分反应后放出的热量小于2a kJ,D 错误。

10答案及解析:答案:D 解析:

11答案及解析:答案:C 解析:

12答案及解析:答案:A

解析:①单位时间内生成n mol H 2的同时生成n mol HI,用不同的物质表示正逆反应速氯其比值不等于化学计量数之比,反应没有达到平衡状态,不能证明反应达到化学平衡状态;②一个H-H 键断裂的同吋有两个H-I 键断裂,用不同的物质表示正逆反应速率,其比值等于化学计量数之比,反应达到了平衡状态;③达到平衡时,各物质的质量分数没有固定的关系,不能证明反应达到化学平衡状态;④均指正反应速率,不能证明反应达到化学平衡状态;⑤达到平衡时,各物质的浓度没有固定的关系,不能证明反位达到化学平衡状态;⑥温度和体积一定,某一生成物浓度不再变化,说明反应已达到平衡状态;⑦由于该反应是一个反应前后气体分子数不变的反应,当温度和体积一定时,容器内压强不随反应改变,不能说明反应已达到平衡状态;⑧当条件一定时,总的质量不变,总的物质的量不变,根据判断,混合气体的平均相对m M n =

总

总

分子质量也不随反应而改变,不能说明反应已达到平衡状态;⑨由于反应体系中只有I 2(g)有颜色,当温度和体枳一定,混合气体的颜色不再变化时,说明I 2(g)的浓度不变,反应已达到平衡状态;⑩温度和压强一定,根据判断,混合气体的密度不随反应而改变,混合气体的密度m p V =

总

总

不再变化不能说明反应已达到平衡状态。能说明该反应已达到平衡状态的只有②⑥⑨,A 正确。

13答案及解析:答案:D 解析:

14答案及解析:答案:B 解析:

15答案及解析:答案:D

解析:Ⅰ、Ⅱ两个容器中平衡建立的途径不相同,正反应放热.所以Ⅰ中温度升高.Ⅱ中温度降低.平衡时v1>v2,A项错误;

K只与温度有关.Ⅰ、Ⅱ两个容器恒容绝热,反应物的量不同,反应的热效应也不同.故K不同. B项错误;

容器Ⅱ中所到达的平衡状态.相当于在容器Ⅰ中的基础上降低温度,平衡向正反应方向移动,故容器Ⅰ中CO的物质的量比容器Ⅱ中的多,C项错误;

如果恒温时.容器Ⅰ中CO的转化率与容器Ⅱ中CO2的转化率之和等于1.因为容器绝热,两容器中CO、CO2的转化率都比恒温时减小.故容器Ⅰ中CO的转化率与容器Ⅱ中CO2的转化率之和小于1.D项正确

16答案及解析:

答案:B

解析:

17答案及解析:

答案:C

解析:

18答案及解析:

答案:1.CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(l) ΔH=-955kJ/mol;

2.①反应Ⅰ的活化能小于反应Ⅱ,相同条件下更易发生反应;

②BC;③0.65;0.0425mol/(L·min);0.96

解析:

19答案及解析:

答案:1.-132.0kJ·mol-1,1

2. ①0.12mol·L-1·min-1; ②>;③正向

3. AC

4. n>3

解析:

20答案及解析:

答案:1. 2CO(g)+4H2(g)=CH3OH(g)+2H2O(g)△H=-210kJ/mol

2.防止NH4HCO3分解,低于35℃反应速率慢高于40℃分解

3.bc

4.反应I;>;59.26 ;放热反应;<

5.2.16×105;不变

解析:1.由①CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g)△H=+41kJ/mol;

②2CO2(g)+6H2(g)=C2H4(g)+4H2O (g)△H=-128kJ/mol

结合盖斯定律可知,②-①×2得到2CO(g)+4H2(g)=CH3OH(g)+2H2O(g)△H=-

210kJ/mol,

故答案为:2CO(g)+4H2(g)=CH3OH (g)+2H2O(g)△H=-210kJ/mol;

2.用氨水捕捉烟气中的CO2生成NH4CO3.通常情况下,控制反应温度在35℃-40℃范围内的原因为防止NH4HCO3分解,低于35℃反应速率慢高于40℃分解(或温度太高,气体物质的溶解性降低),

故答案为:防止NH4HCO3分解,低于35℃反应速率慢高于40℃分解;

3.a.由反应可知,生成 1molFe3O4时,由C元素的化合价降低可知电子转移4mol,转移电子数为4N A,故错误;

b.压缩容器体积,平衡正向移动,可增大CO2的转化率,则c(CO2)减小,故正确;C.恒温恒容下,气体的质量为变量,气体的密度为变量,可判定平衡状态,故正确;d.恒温恒压下,只有二氧化碳一种气体,气体摩尔质量始终不变,不能判定平衡状态,故错误;

故答案为:ac;

4.①相同温度下,相同时间内CO2转化率越大,说明催化剂效果越好,活化能越小,则反应I 的活化能最小,

故答案为:反应I;

②T4时处于平衡状态,正反应为放热反应,温度越高转化率越小,T3平衡时转化率应大于T4,故b点向正反应进行,则v(正)>v(逆),

故答案为:>;

③T4温度下CO2的转化率为80%,则

CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)

开始 0.5 1.5 0 0转化 0.4 1.2 0.4 0.4平衡 0.1 0.3 0.4 0.4K=

=59.26,

故答案为:59.26;

④由图2可知,升高温度转化率减小,平衡逆向移动;压强越大、转化率越大,则该反应为放热反应、P 1<P 2,故答案为:放热反应;<;

5.PbSO 4(s )+(aq ?PbCO 3(s )+(aq ),则该反应的平衡常数K=

=

23CO -24SO -

=

=2.16×105;若在其溶液中加入少量Pb (NO 3)2晶体,温度不

变,K sp 不变,则c ():c ()的比值将不变,24SO -

23CO -

故答案为:2.16×105;不变。

21答案及解析:答案:1.+-1

65.6kJ mol ?2.C; 3.大于; 升高温度正向移动的程度大于加压逆向移动的程度

4.①1.95;40.1%; ②四氢萘转化为萘的活化能小,反应速率很快,生成的四氢萘大部分转化为萘,因此显著低于1x 2

x 解析:1.根据盖斯定律,题给的两个热化学方程式相加得

,由图甲可得。

1018108212C H (l)C H (l)+5H (g)H H ?+?A -11265.6kJ mol H H ?+?=+?2.由以上分析可知,该反应是吸热反应,且为反应前后气体体积增大的反应,所以高温低压有利于提高反应的平衡转化率,故C 正确。

3.①图象可知,在相同压强下升高温度;十氢萘的平衡转化率增大,则未达到新平衡,

。②升高温度有利于该反应正向移动,增大压强有利于该反应逆向移动,将适量

v v >正逆的十氢萘置于恒容密闭反应器中,既升高温度又增大压强,十氢萘的转化率也升高,可能的愿意是升高温度使反应正向进行的程度大于增大压强使反应逆向进行的程度。

4.①十氢萘的初始量为1.00mol ,8h 时测得和的产率分别为

1018(C H )1012C H 108C H ,即生成和的物质的量分别为0.027mol 、0.374mol ,

120.027,0.374x x ==1012C H 108C H 设反应的的物质的量为,反应的的物质的量为,则可得关系:

1018C H 1mol n 1012C H 2mol n 1018101221

1

1

C H (l)C H (l)+3H (g)

mol 1.0000mol

3n n n A 起始量/转化量/10121082112

2

2

C H (l)C H (l)+2H (g)

/mol 03/mol

2n n n n n A 起始量转化量则,所以,因此生成的氢气的物质的122mol mol 0.027mol,0.374n n n -==10.401n =量为;十氢萘的转123mol 2mol 30.401mol 20.374mol 1.951mol n n +=?+?=1018(C H )化率为

。②根据题图结合提给信息,推测

1mol 0.401mol

100%100%40.1%1.00mol 1.00mol

n ?=?=可能的原因为四氢萘转化为萘的活性能小,相同温度下反应速率更快,所以相同时间内,生成的四氢萘大部分都转化为萘,故显著低于。1x 2x

高中化学学习材料 金戈铁骑整理制作 人教版化学高二选修4第二章 第二节影响化学反应速率的因素同步练习 一、选择题 1.下列关于催化剂的说法,正确的是() A.催化剂能使不起反应的物质发生反应 B.在化学反应前后催化剂性质和质量都不改变 C.催化剂能改变化学反应速率 D.在化学反应过程中,催化剂能提高转化率 答案:C 解析:解答:A、催化剂在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率,但不能使不起反应的物质发生反应,故A错误; B、催化剂在化学反应前后质量和化学性质(而不是性质)不变,故B错误; C、催化剂能加快或减慢化学反应速率,即催化剂能改变化学反应速率,故C正确. D、催化剂能加快或减慢化学反应速率,但是催化剂对化学平衡状态无影响,不能提高转化率,故D错误.所以选C. 分析:本题考查对催化剂概念的理解,掌握催化剂的特征(“一变二不变”)是正确解答本题的关键. 2.2007年诺贝尔化学奖得主﹣﹣德国科学家格哈德?埃特尔通过对有关一氧化碳在金属铂表面的氧化过程的研究,发明了汽车尾气净化装置.净化装置中的催化转化器,可将CO、NO、NO2和碳氢化合物等转化为无害的物质,有效降低尾气对环境的危害.下列有关说法不正确的是() A.催化转化器中的铂催化剂可加快CO的氧化 B.铂表面做成蜂窝状更有利于提高催化效果

C.在铂催化下,NO、NO2可被CO还原成N2 D.碳氢化合物在铂催化下,被CO直接氧化成CO2和H2O 答案:D 解析:解答:A.根据题意知,催化转化器中的铂催化剂是正催化剂,可加快CO氧化,从而降低尾气的危害,故A正确; B.反应物的接触面积越大,反应速率越大,把铂表面做成蜂窝状是为了增大反应物的接触面积,更有利于提高催化效果,故B正确; C.根据题意知,在铂催化下,NO、NO2可被CO 还原成无害物质N2,故C正确;D.使用铂催化下,可以提高反应速率,但是不会提高碳氢化合物的转化率,故D错误;所以选D. 分析:本题以汽车尾气净化装置为载体考查了氮的氧化物及其对环境的影响,明确反应原理是解本题关键,注意催化剂只能改变反应速率但不影响平衡影响. 3.对于可逆反应mA(g)+nB(g)?pC(g)+qD(g),若其它条件都不变,探究催化剂对反应的影响,可得到如下两种v﹣t图象.下列判断正确的是() A.b1>b2,t1>t2 B.两图中阴影部分面积一定相等 C.A的平衡转化率(Ⅱ)大于(Ⅰ)中A的转化率 D.若m+n<p+q,则压强变化对正反应速率的影响程度比逆反应速率影响程度大 答案:B 解析:解答:A.加入催化剂可以加快反应速率,缩短反应时间,故b1<b2,t1>t2,故A 错误; B.阴影面积为反应物浓度的变化,催化剂不影响平衡移动,所以两图中阴影部分面积相等,故B正确; C.催化剂不影响平衡移动,其他条件不变的情况下,的平衡转化率(Ⅱ)等于(Ⅰ)中A 的转化率,故C错误;

新人教版选修(4)全册教案 绪言 一学习目标:1学习化学原理的目的 2:化学反应原理所研究的范围 3:有效碰撞、活化分子、活化能、催化剂二学习过程 1:学习化学反应原理的目的 1)化学研究的核心问题是:化学反应2)化学中最具有创造性的工作是:设计和创造新的分子3)如何实现这个过程? 通常是利用已发现的原理来进行设计并实现这个过程,所以我们必须对什么要清楚才能做到,对化学反应的原理的理解要清楚,我们才能知道化学反应是怎样发生的,为什么 有的反应快、有的反应慢,它遵循怎样的规律,如何控制化学反应才能为人所用!这就是 学习化学反应原理的目的。 2:化学反应原理所研究的范围是1)化学反应与能量的问题2)化学反应的速率、方向及限度的问题3)水溶液中的离子反应的问题4)电化学的基础知识3:基本概念 1)什么是有效碰撞?引起分子间的化学反应的碰撞是有效碰撞,分子间的碰撞是发生化学反应的必要条件,有效碰撞是发生化学反应的充分条件,某一化学反应的速率大小与,单位时间内有效碰撞的次数有关2)什么是活化分子?具有较高能量,能 够发生有效碰撞的分子是活化分子,发生有效碰撞的分子一定是活化分子,但活化分子的碰撞不一定是有效碰撞。有效碰撞次数的多少与单位体积内反应物中活化分子的多少有关。3)什么是活化能?活化分子高出反应物分子平均能量的部分是活化能,如图 活化分子的多少与该反应的活化能的大小有关,活化能的大小是由反应物分子的性质决定,(内因)活化能越小则一般分子成为活化分子越容易,则活化分子越多,则单位时间内有效碰撞越多,

则反应速率越快。4)什么是催化剂?催化剂是能改变化学反应的速率,但反应前后本身性质和质量都不改变的物质,催化剂作用:可以降低化学反应所需的活化能,也就等于提高了活化分子的百分数,从而提高了有效碰撞的频率.反应速率大幅提高. 5)归纳总结:一个反应要发生一般要经历哪些过程? 1、为什么可燃物有 氧气参与,还必须达到着 火点才能燃烧?2、催化剂在我们技术改造和生产中,起关键作用,它主要作用是提高化学反应速率,试想一下为什么催化剂能提高反应速率? 第一节化学反应与能量的变化(第一课时) 一学习目标:反应热,焓变 二学习过程 1:引言:我们知道:一个化学反应过程中,除了生成了新物质外,还有 思考 1、你所知道的化学反应中有哪些是放热反应?能作一个简单的总结吗? 活泼金属与水或酸的反应、酸碱中和反应、燃烧反应、多数化合反应 反应物具有的总能量> 生成物具有的总能量 2、你所知道的化学反应中有哪些是吸热反应?能作一个简单的总结吗?

高中化学必修2全册同步练习 第一章物质结构元素周期律 (3) 第一节元素周期表 (3) 第1课时元素周期表 (3) 第2课时元素的性质与原子结构 (6) 第3课时核素 (9) 第二节元素周期律 (11) 第1课时原子核外电子的排布元素周期律 (11) 第2课时元素周期表和元素周期律的应用 (14) 第三节化学键 (17) 第1课时离子键 (17) 第2课时共价键 (19) 第二章化学反应与能量 (21) 第一节化学能与热能 (21) 第二节化学能与电能 (24) 第1课时化学能转化为电能 (24) 第2课时发展中的化学电源 (28) 第三节化学反应的速率和限度 (32) 第1课时化学反应的速率 (32) 第2课时化学反应的限度及其应用 (36) 第三章有机化合物 (40) 第一节最简单的有机化合物——甲烷 (40) 第1课时甲烷 (40) 第2课时烷烃 (43) 第二节来自石油和煤的两种基本化工原料 (46) 第1课时乙烯 (46) 第2课时苯 (49) 第三节生活中两种常见的有机物 (52) 第1课时乙醇 (52) 第2课时乙酸 (55) 第四节基本营养物质 (58) 第四章化学与自然资源的开发利用 (61) 第一节开发利用金属矿物和海水资源 (61) 第1课时金属矿物的开发利用 (61) 第2课时海水资源的利用 (64) 第二节资源综合利用环境保护 (67) 第1课时煤、石油和天然气的综合利用 (67) 第2课时环境保护与绿色化学 (70)

参考答案 第一章物质结构元素周期律 (73) 第一节元素周期表 (73) 第二节元素周期律 (75) 第三节化学键 (77) 第二章化学反应与能量 (79) 第一节化学能与热能 (79) 第二节化学能与电能 (80) 第三节化学反应的速率和限度 (81) 第三章有机化合物 (83) 第一节最简单的有机化合物——甲烷 (83) 第二节来自石油和煤的两种基本化工原料 (85) 第三节生活中两种常见的有机物 (86) 第四节基本营养物质 (88) 第四章化学与自然资源的开发利用 (89) 第一节开发利用金属矿物和海水资源 (89) 第二节资源综合利用环境保护 (90)

第2课时键参数等电子体 [目标要求] 1.掌握键能、键长、键角的概念。2.会用键参数说明简单分子的某些性质。 3.知道等电子体、等电子原理的含义。 一、键参数 1.键能 (1)定义:键能是指____________形成________ mol化学键释放的________能量。 (2)键能与共价键的稳定性之间的关系:化学键的键能越大,化学键________,越不容易______________。 2.键长 (1)定义:键长是指形成共价键的两个原子之间的________,因此____________决定化学键的键长,____________越小,共价键的键长越短。 (2)键长与共价键的稳定性之间的关系:共价键的键长越短,往往键能________,这表明共价键____________,反之亦然。 3.键角 定义:是指________________________。在多原子分子中键角是一定的,这表明共价键具有________性,因此键角决定着共价分子的__________。 二、等电子原理 1.等电子原理是指__________相同、________________相同的分子具有相似的化学键特征,它们的许多性质(主要是物理性质)是________的。 2.仅第二周期元素组成的共价分子中,为等电子体的是:____________、 ________________。 1.下列说法中正确的是() A.双原子分子中化学键键能越大,分子越稳定 B.双原子分子中化学键键长越长,分子越稳定 C.双原子分子中化学键键角越大,分子越稳定 D.在双键中,σ键的键能要小于π键的键能 2.根据π键的成键特征判断CC的键能与键能的关系是() A.双键的键能等于单键的键能的2倍 B.双键的键能大于单键的键能的2倍 C.双键的键能小于单键的键能的2倍 D.无法确定 3.下列说法正确的是() A.键能越大,表示该分子越容易受热分解 B.共价键都具有方向性 C.在分子中,两个成键的原子间的距离叫键长 D.H—Cl的键能为431.8 kJ·mol-1,H—Br的键能为366 kJ·mol-1,这可以说明HCl比HBr分子稳定 4.已知H—H键能为436 kJ·mol-1,H—N键能为391 kJ·mol-1,根据化学方程式N2+

(人教版)高中化学选修四(全册)考点大汇总(打印版) 考点1 常见的能量转化形式 【考点定位】本考点考查能量的常见转化形式, 重点分析化学能与热能、电能之间的转化, 涉及键能与化学能之间的关系及反应过程中能量变化形式. 【精确解读】 1.化学反应中的能力变化表现为热量的变化.常见能量转化有: ①化学能和电能的相互转化.如铜、锌形成原电池, 将化学能转化为电能; ②化学能和热能的相互转化.燃料燃烧产生能量最终带动发电机发电, 将化学能转化 为电能; ③化学能和光能、风能的相互转化等. 【精细剖析】 1.判断化学能转化为其它形式能的方法: 一看, 是否发生化学反应; 二看, 产生了什么, 如果是热量, 则转化为热能;如果产生了电, 则是转化为电能, 如果产生了光, 则是转化为光能. 【典例剖析】化学能与热能、电能等能相互转化.关于化学能与其他能量相互转化的说法正确的是( )

A.化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与生成 B.铝热反应中, 反应物的总能量比生成物的总能量低 C.图I所示的装置能将化学能转变为电能 D.图II所示的反应为吸热反应 【答案】A 【变式训练】模拟植物的光合作用, 利用太阳能将H2O和CO2化合生成二甲醚(CH3OCH3), 装置如图所示, 下列说法错误的是( ) A.H+由交换膜右侧向左侧迁移 B.催化剂a表面发生的反应是2CO2+12e-+12H+═CH3OCH3+3H2O C.该过程是太阳能转化为化学能的过程 D.消耗CO2与生成O2体积比为1:1 【答案】D

【实战演练】 1.下列反应中能量变化与其它不同的是( ) A.铝热反应B.燃料燃烧C.酸碱中和反应 D.Ba(OH)2?8H2O与 NH4Cl固体混合 【答案】D 【解析】A.铝粉与氧化铁的反应是放热反应, 故A错误;B.燃料燃烧是放热反应, 故B 错误;C.酸碱中和反应是放热反应, 故C错误;D.氯化铵晶体与Ba(OH)2?8H2O的反应是吸热反应, 故D正确;故答案为D. 2.2016年3月新疆理化技术研究所首先发现:在光、碱性CeO2修饰TiO2的复合纳米材料的催化作用下, 二氧化碳和水可转化为甲烷和一氧化碳.下列说法不正确的是( ) A.此反应可将光能转化为化学能 B.CO2和CH4均含极性共价键 C.产物可能还有O2 D.CO2溶于水呈酸性的原因:CO2+H2O?H2CO3H2CO3?2H++CO32- 【答案】D

人教版高中化学选修4同步练习及单元测试 目录 第1节化学反应与能量的变化 第2节燃烧热能源 第1章化学反应与能量单元检测及试题解析 第1章单元复习 第1章单元测试 第3节化学平衡 第4节化学反应进行的方向 第2章化学反应速率与化学平衡单元检测及试题解析 第2章单元复习 第2章单元测试化学反应速率和化学平衡 第3章单元复习 第3章单元测试 第3章水溶液中的离子平衡单元检测及试题解析 第3章第1节弱电解质的电离 第3章第2节水的电离和溶液的酸碱性 第3章第3节盐类的水解 第3章第4节难溶电解质的溶解平衡 第4章电化学基础单元检测及试题解析 第4章第1节原电池 第4章第2节化学电源 第4章第3节电解池 选修4化学反应原理模块综合检测

高二化学选修4 同步练习 第一章第一节化学反应与能量的变化一. 教学内容: 化学反应与能量的变化 二. 重点、难点 1. 了解反应热和焓变的涵义; 2. 化学反应中的能量变化及其微观原因; 3. 正确认识、书写热化学方程式。 三. 具体内容 (一)绪言 1. 选修4的基本结构和地位、与必修的关系 2. 关于“化学暖炉”、“热敷袋”的构造和发热原理 3. 举出人们利用化学反应的其他形式的能量转变例子 (二)焓变和反应热 1. 为什么化学反应过程中会有能量的变化? 2. 反应热的定义 3. 反应热产生的原因 4. 反应热的表示 5. 有效碰撞 6. 活化分子 7.活化能 8. 催化剂 (三)热化学方程式 1. 定义 2. 表示意义 3. 与普通化学方程式的区别 4. 热化学方程式的书写应注意的问题 (四)实验:中和反应、反应热的测定

【典型例题】 [例1 ] 已知在25℃、101kPa 下,1g C8H18(辛烷)燃烧生成二氧化碳和液态水时放出48.40kJ 的热量。表示上述反应的热化学方程式正确的是( ) A. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (g ) △H=-48.40kJ ·mol-1 B. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (l ) △H=-5518kJ ·mol-1 C. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O △H=+5518kJ ·mol-1 D. C8H18(l )+25/2O2(g )=8CO2(g )+9H2O (l ) △H=-48.40kJ ·mol-1 答案:B 解析:掌握书写热化学方程式的基本注意事项。 [例2] 0.3mol 的气态高能燃料乙硼烷(B2H6)在O2中燃烧,生成固态B2O3和液态水,放 出649.5kJ 的热量,其热化学方程式为________。 又知:H2O (l )=H2O (g ) △H=+44kJ ·mol -1,则11.2L (标准状况下)B2H6完全燃 烧生成气态水时放出的热量是______kJ 。 答案:B2H6(g )+3O2(g )=B2O3(s )+3H2O (l ) △H=-2165kJ ·mol-1;1016.5。 解析:考察反应热的计算和两个热量变化过程的分析。 [例3 ] 已知胆矾溶于水时溶液温度降低,室温下将1mol 无水硫酸铜制成溶液时放出的热量 为Q1。又知胆矾分解的热化学方程式为:CuSO4·5H2O (s )=CuSO4(s )+5H2O (l ) △H=+Q2kJ ·mol-1,则Q1和Q2的关系为( ) A. Q1<Q2 B. Q1>Q2 C. Q1=Q2 D. 无法确定 答案:A 解析:掌握含有结晶水的物质的特点。 [例4] 答案:-183 kJ ·mol-1 解析:掌握键能和反应热计算的关系。 [例5] 已知CH4(g )+2O2(g )== CO2(g )+2H2O (l );ΔH =-Q1kJ ·mol -1, )()(222g O g H + =2H2O (g );△H2=-Q2 kJ ·1mol -, )()(222g O g H + =2H2O (l );△H3=-Q3 kJ ·1mol -。 常温下,取体积比4:1的甲烷和氢气的混合气体11.2L (标准状况下),经完全燃烧后恢复至 室温,则放出的热量为 。 答案:0.4Q1+0.05Q3 解析:根据物质的量和反应热的比例关系进行换算。 [例6] 实验中不能直接测出由石墨和氢气生成甲烷反应的反应热,但可测出CH4、石墨和 H2的燃烧热。试求出石墨生成甲烷的反应热。 已知:CH4(g )+2O2(g )=CO2(g )+2H2O (l )△H1=-890.5kJ ·mol-1;

必修2 第一章 物质结构 元素周期律 一、元素周期表 1、元素周期表是俄国科学家门捷列夫发明的 2、写出1~18号元素的原子结构示意图 3、元素周期表的结构 7个周期(三短、三长、一个不完全),周期数=电子层数 7个主族、7个副族、一个零族、一个Ⅷ族,主族序数=最外层电子数 4、碱金属元素 (1)碱金属元素的结构特点:Li 、Na 、K 、Rb 的最外层电子数、原子半径对其性质的影响。 (2)Na 与K 分别与水、氧气反应的情况 分别与出K 、Na 与水反应的化学方程式 (3)从上到下随着核电荷数的增加性质的递变规律 (4)同族元素性质的相似性 5、卤族元素 (1)卤族元素的结构特点:F 、Cl 、Br 、I 的最外层电子数、原子半径对其性质的影响。 (2)单质与氢气发生反应的条件与生成气态氢化物的稳定性 (3)卤素间的置换反应 (4)从上到下随着核电荷数的增加性质的递变规律 (5)同族元素性质的相似性 结论:同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。 3、核素 (1)核素的定义: A P X (2)同位素: 1 1H 、 2 1H 、 3 1H (3)原子的构成: 二个关系式:质子数 = 核电荷数 = 核外电子数 质量数A = 质子数P + 中子数N (3)几种同位素的应用: 126C 、146C 、 2 1H 、 3 1H 、238 92U

二、元素周期律 1、原子核外电子的排布 (1)原子核外电子是分层排布的,能量高的在离核远的区域运动,能量低的在离核近的区域运动(2)电子总是先从内层排起,一层充满后再排入下一层,依次是K、L、M、N (3)每个电子层最多只能容纳2n2个电子。最外层最多只能容纳8个电子(氦原子是2 个);次外层最多只能容纳18 个电子;倒数第三层最多只能容纳32 个电子。 2、元素周期律 随着原子序数的递增,元素的性质呈周期性变化的规律 原子的电子层排布的周期性变化 原子半径的周期性变化 主要化合价的周期性变化 3、第三周期元素化学性质变化的规律 金属性的递变规律 (1)钠镁与水反应现象,比较钠镁与水反应的难易(方程式书写) (2)镁铝与盐酸反应的难易(现象,方程式) (3)比较钠镁铝最高价氧化物对应水化物的碱性强弱 非金属性的递变规律 (1)比较硅、磷、硫、氯与氢气反应的难易以及气态氢化物的稳定性 (2)比较它们的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱 (3)向硫化氢水溶液中滴入氯水的现象 结论:同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。 4、元素的化合价与元素在周期表中位置的关系 5、在周期表中一定区域可以寻找到一定用途的元素 (1)寻找半导体材料 (2)寻找用于制造农药的材料 (3)寻找催化剂、耐高温、耐腐蚀的合合金材料 6、推测钫(与K同一主族在K的下面)的性质 推测铍的性质 推测量114号元素的位置与性质 三、化学键

(人教版)高中化学选修4配套练习(全册)同步练习汇总 第一章测评A (基础过关卷) (时间:45分钟满分:100分) 第Ⅰ卷(选择题共48分) 一、选择题(每小题4分,共48分) 1.下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是( ) A.生成物总能量一定低于反应物总能量 B.放热反应的反应速率总是大于吸热反应的反应速率 C.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应焓变 D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH不同 解析:根据生成物总能量和反应物总能量的相对大小,把化学反应分为吸热反应和放热反应,吸热反应的生成物总能量高于反应物总能量,放热反应的生成物总能量低于反应物总能量;反应速率是单位时间内物质浓度的变化,与反应的吸热、放热无关;同温同压下,H2(g)和Cl2(g)的总能量与 HCl(g)的总能量的差值不受光照和点燃条件的影响,所以该反应的ΔH相同。 答案:C 2.对于:2C4H10(g)+13O2(g)8CO2(g)+10H2O(l) ΔH=-5 800 kJ·mol-1的叙述错误的是( ) A.该反应的反应热为ΔH=-5 800 kJ·mol-1,是放热反应 B.该反应的ΔH与各物质的状态有关,与化学计量数也有关 C.该式的含义为:25 ℃、101 kPa下,2 mol C4H10气体完全燃烧生成CO2和液态水时放出热量 5 800 kJ D.该反应为丁烷燃烧的热化学方程式,由此可知丁烷的燃烧热为5 800 kJ·mol-1 解析:根据燃烧热的定义,丁烷的物质的量应为1 mol,故题中方程式不是丁烷的燃烧热的热化学方程式,由题中方程式可知丁烷的燃烧热为2 900 kJ·mol-1。 答案:D 3.下列关于反应能量的说法正确的是( ) A.Zn(s)+CuSO4(aq)ZnSO4(aq)+Cu(s) ΔH=-216 kJ·mol-1,则反应物总能量>生成物总能量 B.相同条件下,如果 1 mol氢原子所具有的能量为E1,1 mol氢分子所具有的能量为E2,则2E1=E2

第一章 物质结构 元素周期表 第一节 元素周期表 一、周期表总结的总结 原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数 1、依据 横行:电子层数相同元素按原子序数递增从左到右排列 纵行:最外层电子数相同的元素按电子层数递增从上向下排列 2、结构 周期序数=核外电子层数 主族序数=最外层电子数 短周期(第1、2、3周期) 周期:7个(共七个横行) 周期表 长周期(第4、5、6、7周期) 主族7个:ⅠA-ⅦA 族:16个(共18个纵行)副族7个:IB-ⅦB 第Ⅷ族1个(3 1个)稀有气体元素 二.元素的性质与原子结构 (一)碱金属元素: 1、原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为1个 递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多,原子半径增大 2、物理性质的相似性和递变性: (1)相似性:银白色固体、硬度小、密度小(轻金属)、熔点低、易导热、导电、有展性。 (2)递变性(从锂到铯):①密度逐渐增大(K 反常) ②熔点、沸点逐渐降低 结论:碱金属原子结构的相似性和递变性,导致物理性质同样存在相似性和递变性。 3、化学性质 (1)相似性: (金属锂只有一种氧化物) 4Li + O 2 Li 2O 2Na + O 2 Na 2O 2 2 Na + 2H 2O = 2NaOH + H 2↑ 2K + 2H 2O = 2KOH + H 2↑ 2R + 2 H 2O = 2 ROH + H 2 ↑ 产物中,碱金属元素的化合价都为+1价。 结论:碱金属元素原子的最外层上都只有1个电子,因此,它们的化学性质相似。 (2)递变性:①与氧气反应越来越容易②与水反应越来越剧烈 结论:①金属性逐渐增强②原子结构的递变性导致化学性质的递变性。 点燃 点燃

化学选修4化学反应与原理 第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:一定条件下,一定物质的量的反应物之间完全反应所放出或吸收的热量2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应 (1).符号:△H(2).单位:kJ/mol 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热)△H为“-”或△H<0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H为“+”或△H>0 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与酸的反应⑤生石灰和水反应⑥浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl②大多数的分解反应 ③以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应④铵盐溶解等 二、热化学方程式 书写化学方程式注意要点: ①热化学方程式必须标出能量变化。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(g,l,s分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式要指明反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍;反应逆向进行,△H改变符号,数值不变 三、燃烧热

1.概念:25℃,101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 ※注意以下几点: ①研究条件:101kPa②反应程度:完全燃烧,产物是稳定的氧化物。 ③燃烧物的物质的量:1mol④研究内容:放出的热量。(ΔH<0,单位kJ/mol) 四、中和热 1.概念:在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应而生成1molH2O,这时的反应热叫中和热。 2.强酸与强碱的中和反应其实质是H+和OH-反应,其热化学方程式为:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol 3.弱酸或弱碱电离要吸收热量,所以它们参加中和反应时的中和热小于57.3kJ/mol。4.中和热的测定实验 五、盖斯定律 1.内容:化学反应的反应热只与反应的始态(各反应物)和终态(各生成物)有关,而与具体反应进行的途径无关,如果一个反应可以分几步进行,则各分步反应的反应热之和与该反应一步完成的反应热是相同的。 第二章化学反应速率和化学平衡 一、化学反应速率 1.化学反应速率(v) ⑴定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化 ⑵表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示 ⑶计算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s)

金属材料 一、教材分析和建议 社会生产力的发展在一定程度上取决于所采用的材料,其中,金属材料的使用对人类社会发展的影响就是一个典型例子。根据元素周期表,金属元素的种类远远超过非金属元素,不同金属元素的单质及其合金(如铁及其合金)可以提供生产、生活所需要的多种性能的材料。 除了少数金属外,在自然界中金属元素大多以化合物形式存在,这是由于金属元素的活泼性决定的。获取金属材料的问题主要包括两个方面,一是资源的分布、勘探和开发,二是开发的成本。金属资源在使用过程中,呈分散的趋势,使得回收与提炼的成本越来越高,因此,要从矿石中获得某种金属,使呈化合态形式的金属元素转化为游离态单质,往往要经过复杂的化学过程,需要消耗大量的能量,所以,冶金工业是一个高能耗的工业,其间所产生的矿渣、炉气、粉尘以及生产噪音等又使得它们成为潜在的污染源。 教学建议如下: 1. 对于学生来说,金属化学冶炼的基本原理就是氧化还原反应,这是最基本的核心概念。为了实现金属由化合物还原为单质这一过程,应该根据金属的活动性不同,采用不同的还原剂或还原手段,这是金属化学冶炼的基本原理。例如,一般的高温碳还原法可用于冶炼中等活泼的金属(如铁、锌、锡等),置换反应不仅可用于冶炼铜、银,还可用于提炼稀土金属;电解法是目前人类生产中掌握和使用的一种最强的氧化还原手段,可以用于冶炼活泼金属(如钠、钾、铝、镁等)。抓住这些基本概念和原理,学生对如何获得和使用金属材料就从化学角度有了一个基本的把握。 2. 教科书中,仅以钢铁和铝的冶炼为例介绍了金属化学冶炼原理和过程。对于钢铁冶炼(火法冶炼),重点在于揭示生铁冶炼与炼钢原理的区别,指出作为合金的钢铁材料在冶炼方法、使用性能等方面比生铁有哪些特点和优势;对于铝的冶炼(湿法冶金和电冶金的结合),则可以通过展示铝的生产流程,重点讨论其中的化学反应原理,即氧化铝和氢氧化铝的两性以及电解氧化铝的反应。 3. 金属的腐蚀和防止是金属材料使用中的一个不容忽视的问题,其中自发进行的原电池反应是金属腐蚀的主要原因,揭示金属腐蚀的本质,即金属与其接触的其他物质在一定条件下发生氧化还原反应而受到损害,由此帮助学生归纳和理解金属防腐的思路和方法。再通过一些具体实例,引导同学分析和讨论防止金属腐蚀的原理和方法。需要指出的是,金属防腐方法的选择不仅是一科学问题,也是一技术问题,例如,金属腐蚀的防止必须考虑其中的经济成本。同时,教科书中也指出金属腐蚀可以利用来进行金属材料的加工,从而对人们利用科学技术既可以产生正面影响也可以产生负面影响的认识有进一步的提高。 教学重点:金属冶炼的原理,金属腐蚀的原理和防腐方法。 教学难点:电解、电镀的原理。 二、活动建议 【实验3-2】 (1)电镀时最好使用新铁钉(如使用其他铁制品,应预先把镀件打磨光滑),经水洗、NaOH溶液除油、盐酸清洗等,然后用清水洗净后立即进行电镀。

人教版高中化学选修4综合测试题(四) 考试用时100分钟。满分为150分。 第Ⅰ卷(共70分) 一、 选择题(本题包括15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题意) 1、已知反应X+Y= M+N 为放热反应,,对该反应的下列说法中正确的 ( ) A 、X 的能量一定高于M B 、Y 的能量一定高于N C 、X 和Y 的总能量一定高于M 和N 的总能量 D 、因该反应为放热反应,故不必加热就可发生 2、在pH=1的无色溶液中,下列离子能大量共存的是 ( ) A .NH 4+、Ba 2+、NO 3—、CO 32— B .Fe 2+、OH —、SO 42—、MnO 4— C .K +、Mg 2+、NO 3- 、SO 42— D .Na +、Fe 3+、Cl —、AlO 2— 3、在密闭容器里,A 与B 反应生成C ,其反应速率分别用A v 、B v 、C v 表示,已知2B v =3A v 、3C v =2B v ,则此反应可表示为 ( ) A 、2A+3B=2C B 、A+3B=2C C 、3A+B=2C D 、A+B=C 4、下列说法正确的是 ( ) A 、可逆反应的特征是正反应速率和逆反应速率相等 B 、在其他条件不变时,使用催化剂只能改变反应速率,而不能改变化学平衡状态 C 、在其他条件不变时,升高温度可以使平衡向放热反应方向移动 D 、在其他条件不变时,增大压强一定会破坏气体反应的平衡状态 5、相同温度下等物质的量浓度的下列溶液中,pH 值最小的是 ( ) A .Cl NH 4 B .34HCO NH C .44HSO NH D .424SO )(NH 6、下列说法正确的是 ( ) A 、物质的溶解性为难溶,则该物质不溶于水 B 、不溶于水的物质溶解度为0 C 、绝对不溶解的物质是不存在的 D 、某离子被沉淀完全是指该离子在溶液中的浓度为0 7、化学电池可以直接将化学能转化为电能,化学电池的本质是 ( ) A .化合价的升降 B . 电子的转移 C .氧化还原反应 D .电能的储存 8、随着人们生活质量的不断提高,废电池必须集中处理的问题被提到议事日程,首要原因 是 ( )

2.2.2化学平衡状态 1、下图是可逆反应X2 + 3Y22Z2在反应过程中的反应速率(v)与时间(t)的关系曲线,下列叙述正确的是( ) A.t1时,只有正方向反应 B.t2时,反应未到达限度 C.t2- t3,反应不再发生 D.t2- t3,各物质的浓度不再发生变化 2、在一定条件下的密闭容器中加入2mol SO2和1mol O2,充分反应后能证明2SO2+O2 2SO 3是可逆反应的事实是( ) A.O2仍为1mo B.SO2仍为2mol C.SO2完全转化为SO3 D.SO2、O2和SO3同时存在 3、可逆反应:N2+3H22NH3的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度变化来表示。下列各关系中能说明反应已经达到化学平衡的是( ) A.3v正(N2)=v正(H2) B.v正(N2)=v逆(NH3) C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2) 4、分析各选项中的各组反应,其中互为可逆反应的是( ) A.2KHCO3K2CO3+H2O+CO2↑K2CO3+H2O+CO2=2KHCO3 B.CO2+H2O=H2CO3H2CO3=CO2↑+H2O C.NH3+HCl=NH4Cl NH4Cl NH3↑+HCl↑ D.2NaCl2Na+Cl2↑2Na+Cl22NaCl 5、在一定条件下,使10mol SO3在体积固定为2L的密闭容器中发生反应: 2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g),则下图中正确的是(表示混合气体的平均相对分子质量)( )

A. B. C. D. 6、在一定温度下,将等量的气体分别通入起始体积相同的密闭容器Ⅰ和Ⅱ中,使其发生反应,t0时容器Ⅰ中达到化学平衡,X、Y、Z的物质的量的变化如图所示。则下列有关推断正确的是( ) A.该反应的化学方程式为: 3X+2Y2Z B.若两容器中均达到平衡时,两容器的体积V (Ⅰ)< V (Ⅱ), 则容器Ⅱ达到平衡所需时间小于t0 C.若两容器中均达到平衡时,两容器中Z的物质的量分数相同,则Y为固态或液态 D.若达平衡后,对容器Ⅱ升高温度时,其体积增大,说明Z发生的反应为吸热反应 7、已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g) ΔH=-98.32kJ/mol,在容器中充入2mol SO2和1mol O2充分反应,最终放出的热量为() A.196.64kJ B.小于98.32kJ C.小于196.64kJ D.大于196.64kJ 8、将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平 衡:NH 2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g),下列可以判断该分解反应已经达到化学平衡状态的

(人教版)高中化学选修四(全册)最全考点汇总(打印版) 考点1 用盖斯定律进行有关反应热的计算 【考点定位】本考点考查用盖斯定律进行有关反应热的计算, 巩固对盖斯定律的理解, 提升应用盖斯定律解决问题的能力, 重点是灵活应用盖斯定律. 【精确解读】 1.内容:化学反应不管是一步完成还是分几步完成, 其反应热是相同的;即化学反应热只与其反应的始态和终态有关, 而与具体反应进行的途径无关; 2.应用: a.利用总反应和一个反应确定另一个反应的热效应; b.热化学方程式之间可以进行代数变换等数学处理; 3.反应热与键能关系 ①键能:气态的基态原子形成1mol化学键释放的最低能量.键能既是形成1mol化学键所释 放的能量, 也是断裂1mol化学键所需要吸收的能量. ②由键能求反应热:反应热等于断裂反应物中的化学键所吸收的能量(为“+”)和形成生成 物中的化学键所放出的能量(为“-”)的代数和.即△H=反应物键能总和-生成物键能总和=∑E反-∑E生 ③常见物质结构中所含化学键类别和数目:1mol P4中含有6mol P-P键;1mol晶体硅中含 有2mol Si-Si键;1mol金刚石中含有2molC-C键;1mol二氧化硅晶体中含有4mol Si-O 键. 【精细剖析】 1.盖斯定律的使用方法:

①写出目标方程式; ②确定“过渡物质”(要消去的物质); ③用消元法逐一消去“过渡物质”. 例如: ①Fe2O3(s)+3CO(g)=2Fe(s)+3CO2 △H1 ②3Fe2O3(s)+CO(g)=2Fe3O4(s)+CO2(g)△H2 ③Fe3O4(s)+CO(g)=3FeO(s)+CO2(g)△H3 求反应FeO(s)+CO(g)=Fe(s)+CO2(g)△H4的焓变 三个反应中, FeO、CO、Fe、CO2是要保留的, 而与这四种物质无关的Fe2O3、Fe3O4要通过方程式的叠加处理予以消去, 先②+③×2-①×3先消除Fe3O4, 再消除Fe2O3, 得到④6Fe(s)+6CO2(g)=6FeO(s)+6CO(g)△H5, ④逆过来得到 ⑤6FeO(s)+6CO(g)=6Fe(s)+6CO2(g)-△H5, 再进行⑤÷6, 得到△H4=-; 2.计算过程中的注意事项: ①热化学方程式可以进行方向改变, 方向改变时, 反应热数值不变, 符号相 反; ②热化学方程式中物质的化学计量数和反应热可以同时改变倍数; ③热化学方程式可以叠加, 叠加时, 物质和反应热同时叠加; ④当对反应进行逆向时, 反应热数值不变, 符号相反. 【典例剖析】己知:Mn(s)+O2(g)═MnO2(s)△H l S(s)+O2(g)═SO2(g)△H2 Mn(s)+S(s)+2O2(g)═MnSO4(s)△H3 则下列表述正确的是( ) A.△H2>0 B.△H3>△H1 C.Mn+SO2═MnO2+S△H=△H2-△H1 D.MnO2(s)+SO2(g)═MnSO4(s)△H═△H3-△H2-△H1 【答案】D

第一章化学反应与能量 一、焓变反应热 1.反应热:化学反应过程中所放出或吸收的热量,任何化学反应都有反应热,因为任何化学反应都会存在热量变化,即要么吸热要么放热。反应热可以分为(燃烧热、中和热、溶解热) 2.焓变(ΔH)的意义:在恒压条件下进行的化学反应的热效应.符号:△H.单位:kJ/mol ,即:恒压下:焓变=反应热,都可用ΔH表示,单位都是kJ/mol。 3.产生原因:化学键断裂——吸热化学键形成——放热 放出热量的化学反应。(放热>吸热)△H 为“-”或△H <0 吸收热量的化学反应。(吸热>放热)△H 为“+”或△H >0 也可以利用计算△H来判断是吸热还是放热。△H=生成物所具有的总能量-反应物所具有的总能量=反应物的总键能-生成物的总键能 ☆常见的放热反应:①所有的燃烧反应②所有的酸碱中和反应③大多数的化合反应④金属与水或酸的反应⑤生石灰(氧化钙)和水反应⑥铝热反应等 ☆常见的吸热反应:①晶体Ba(OH) 2·8H 2 O与NH 4 Cl②大多数的分解反应③

条件一般是加热或高温的反应 ☆区分是现象(物理变化)还是反应(生成新物质是化学变化),一般铵盐溶解是吸热现象,别的物质溶于水是放热。 4.能量与键能的关系:物质具有的能量越低,物质越稳定,能量和键能成反比。 5.同种物质不同状态时所具有的能量:气态>液态>固态 6.常温是指25,101.标况是指0,101. 7.比较△H时必须连同符号一起比较。 二、热化学方程式 定义:表示参加反应物质的量和反应热的关系的化学方程式。 书写化学方程式注意要点:①热化学方程式必须标出能量变化,即反应热△H,△H对应的正负号都不能省。 ②热化学方程式中必须标明反应物和生成物的聚集状态(s,l, g分别表示固态,液态,气态,水溶液中溶质用aq表示) ③热化学反应方程式不标条件,除非题中特别指出反应时的温度和压强。 ④热化学方程式中的化学计量数表示物质的量,不表示个数和体积,可以是整数,也可以是分数 ⑤各物质系数加倍,△H加倍,即:△H和计量数成比例;反应逆向进行,△H 改变符号,数值不变。 6.表示意义:物质的量—物质—状态—吸收或放出*热量。 三、燃烧热 1.概念:101 kPa时,1 mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物(二氧化碳、二氧化硫、液态水H O)时所放出的热量。燃烧热的单位用kJ/mol表示。 2

第一章关注营养平衡 第一节生命的基础能源----糖类 教学目标: 1. 使学生掌握葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素的组成和重要性质,以及它们之间的相互转变和跟烃的衍生物的关系. 2. 了解合理摄入营养物质的重要性,认识营养均衡与人体健康的关系。 3. 使学生掌握葡萄糖蔗糖淀粉的鉴别方法. 教学重点:认识糖类的组成和性质特点。 教学难点:掌握葡萄糖蔗糖淀粉的鉴别方法 教学方法:讨论、实验探究、调查或实验、查阅收集资料。 教学过程: [问题]根据P2~P3图回答人体中的各种成分。 我们已经知道化学与生活关系多么密切。在这一章里,我们将学习与生命有关的一些重要基础物质,以及它们在人体内发生的化学反应知识。如糖类、油脂、蛋白质、微生素

和微量元素等。希望学了本章后,有利于你们全面认识饮食与健康的关系,养成良好的饮食习惯。 [导入]讨论两个生活常识:①“饭要一口一口吃”的科学依据是什么?若饭慢慢地咀嚼会感觉到什么味道?②儿童因营养过剩的肥胖可能引发糖尿病来进行假设:这里盛放的是三个肥儿的尿样,如何诊断他们三个是否患有糖尿病?今天我们将通过学习相关知识来解决这两个问题.下面我们先来学习糖类的有关知识。 糖类: 从结构上看,它一般是多羟基醛或多羟基酮,以及水解生成它们的物质. 大部分通式C n(H2O)m。 糖的分类: 单糖低聚糖多糖 一、葡萄糖是怎样供给能量的 葡萄糖的分子式: C6H12O6、白色晶体,有甜味,溶于水。 1、葡萄糖的还原性 结构简式: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO或CH2OH(CHOH)4CHO。

2、葡萄糖是人体内的重要能源物质 C6H12O6(s)+6O2(g)→6CO2(g)+6H2O(l) 3、二糖(1)蔗糖:分子式:C12H22O11 物理性质:无色晶体,溶于水,有甜味 化学性质:无醛基,无还原性,但水解产物有还原性。 C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 (蔗糖) (葡萄糖) (果糖) (2)麦芽糖: 物理性质: 白色晶体, 易溶于水,有甜味(不及蔗糖). 分子式: C12H22O11(与蔗糖同分异构) 化学性质: (1)有还原性: 能发生银镜反应(分子中含有醛基),是还原性糖. (2)水解反应: 产物为葡萄糖一种. C12H22O11 + H2O 2 C6H12O6 (麦芽糖) (葡萄糖)

2019-2020学年高中化学人教版选修4同步跟踪训练 第一、二章综合测试 1、H2与O2发生反应的过程可用模型图表示(“—”表示化学键)。下列说法不正确的是( ) A.过程Ⅰ是吸热过程 B.过程Ⅲ一定是放热过程 C.该反应过程中所有旧化学键都断裂,且形成了新化学键 D.该反应的能量转化形式只能以热能的形式进行 2、全球气候变暖给人类的生存和发展带来了严峻的挑战,在此背景下,“新能源”、“低碳”、“节能减排”、“吃干榨尽”等概念愈来愈受到人们的重视。下列有关说法不正确的是( ) A.太阳能、地热能、生物质能和核聚变能均属于"新能源" B."低碳"是指采用含碳量低的烃类作为燃料 C.如图烷经一氯甲烷生成低碳烯烃的途径体现了“节能减排”思想 D.让煤变成合成气,把煤"吃干榨尽",实现了煤的清洁、高效利用 3、下列说法中,正确的是( ) A.化学反应速率是指一定时间内任何一种反应物物质的量的减少或任何一种生成物物质的 量的增加 B.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1是指1秒钟时某物质的浓度为0.8mol·L-1 C.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢 D.对于任何化学反应来说,反应速率越快,反应现象就越明显 4、N2(g)与H2(g)在铁催化剂表面经历如下过程生成NH3(g),则下列说法正确的是( ) A. Ⅰ中破坏的均为极性键 B. Ⅳ中NH2与H2生成NH3

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为放热过程 D. N2(g)+3H2(g)2NH3(g)反应吸热 5、反应分两步进行:,反应过程能量变化曲线如图所示、、 、表示活化能下列说法正确的是( ) A. 两步反应的均大于0 B. 加入催化剂能改变反应的焓变 C. 三种物质中C最稳定 D. 反应的 6、天然气和液化石油气(主要成分为C3~C5的烷烃)燃烧的化学方程式分别为:CH4+2O2 CO2+2H2O,C3H8+5O23CO2+4H2O现有一套以天然气为燃料的灶具,今改用液化石油气,应采取的正确措施是( ) A.增大空气进入量或减小石油气进入量 B.增大空气进入量或增大石油气进入量 C.减小空气进入量或减小石油气进入量 D.减小空气进入量或增大石油气进入量 7、研究表明N2O与CO在Fe+作用下发生反应的能量变化及反应历程如图所示,下列说法错误的是( ) A.反应总过程△H<0 B.Fe+使反应的活化能减小