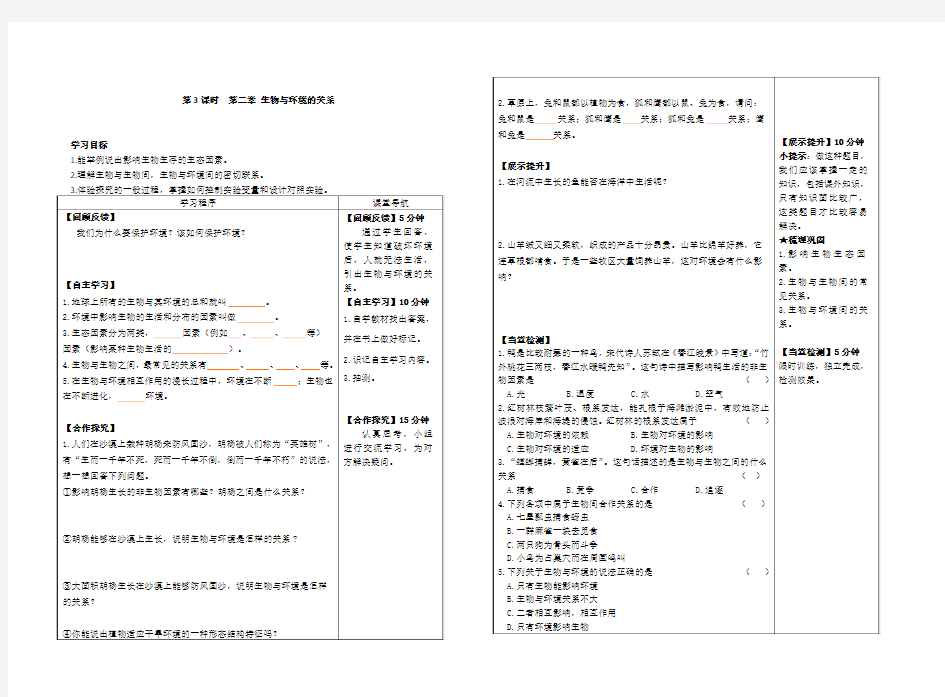

学习目标

1.能举例说出影响生物生存的生态因素。

2.理解生物与生物间,生物与环境间的密切联系。

第三节基因的显性和隐性 1.一对基因中,一个基因会掩盖另一个基因的作用,这种能得到表现的基因叫做( B ) A.隐性基因 B.显性基因 C.相对基因 D.以上说法都不正确 2.蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性。现一生物兴趣小组将两只有条纹的蜗牛杂交(交配),后代出现了无条纹的蜗牛。则亲代蜗牛的基因组成分别是( B ) A.AA、Aa B.Aa、Aa C.Aa、aa D.AA、aa 3.(2015泰州)父亲能卷舌(Rr),母亲也能卷舌(Rr),生了一个不能卷舌的孩子。若再生一个孩子,则该孩子能卷舌的概率是( C ) A.25% B.50% C.75% D.100% 4.下面的关系中,属于直系血亲的是( A ) A.父母与子女 B.孪生兄妹 C.姑姑与侄女 D.舅舅与外甥 5.(2016连云港)生物的性状表现与基因、染色体有关。有关叙述错误的是( B ) A.基因是包含遗传信息的DNA片段 B.每一种性状是由一个基因控制的 C.每条染色体一般有一个DNA分子 D.子代会有与亲代相似的性状表现 6.下图是某家族中有无白化病性状的调查示意图,请根据图中提供的信息回答下列问题: (1)人的肤色正常与白化病,在遗传学中称为相对性状。 (2)根据调查示意图的遗传结果,可以推断出白化病是隐性性状。 (3)若用A和a分别表示人肤色的显性基因和隐性基因,则第二代2号的基因组成为aa 。 1.(2016威海)若基因A和a分别控制豌豆的高茎和矮茎这一对相对性状,基因组成均为Aa的亲本杂交,产生的子代性状表现应有( B ) A.一种 B.两种 C.三种 D.四种 2.双眼皮(显性)和单眼皮(隐性)是一对相对性状。一对双眼皮的夫妇(女方接受过双眼皮整容手术)所生的儿子( C ) A.一定是双眼皮 B.一定是单眼皮 C.可能是单眼皮,也可能是双眼皮 D.双眼皮的可能是3/4或1 3.如图为某生物体细胞中基因位于染色体上的示意图,对该图叙述正确的是( D )

第一节生物与环境的关系(学案) 【学习目标】 1、举例说出水、温度、空气、光等是生物生存的环境条件; 2、举例说明生物和生物之间有密切的联系; 3、举例说出生物能够适应和影响环境;/ 4、尝试设计并进行对照实验,探究非生物因素对某种动物的影响,体验科学探究的一般过程,说出对照实验的设计要点。在实验过程中,做到认真观察,如实记录;取放动物时动作轻柔。 【学习重点】 1、生物与环境的相互影响。 2探究非生物因素对某种动物的影响。 【学习难点】 1、对照实验的设计要点。 2、探究活动的组织和实施。 【学习方法】 通过老师提供的课件以及阅读课文,理解生态因素的含义,并能理解影响生物生活、分布的非生物因素和生物因素,并通过讨论、交流,了解生物对环境的适应和影响。 探究“非生物因素对某种动物的影响”是一个完整的探究活动,通过这个探究,可以让我们了解科学探究的一般过程,理解对照实验的设计要点,我以后学习其他探究实验打下基础。 第一课时 【问题导学】 我们知道生物生活在一定的环境中,如:松、杉只有在强光下才能生长得很好;人参、三七只有在密林下层的弱光下才能生长得好;两种或两种以上的动物生活在一起,又会因为争夺资源、空间而发生斗争。可见,影响生物生存的因素很多,这些因素又是如何影响生物生活和分布的呢?让我们一起来探究吧! 【自主学习】 【教材导读】 1.生物的生存离不开环境,那么什么是环境呢?什么叫生态因素?生态因素可分为哪两类? 2.观察教材P13中的图1~12,思考一下,圈中影响小麦生活的因素中哪些是生物因素,哪些是非生物因素?小麦的正常生长需要怎样的环境?非生物因素对植物的生活和分布有很大的影响,那么是否也会影响动物的生活和分布呢?请尝试举例说明 3.在探究非生物因素对某种动物的影响的实验中.如何保证实验动物出现的变化只能是由于实验所要探究的因素引起的? 【收获与问题】 通过自学本节内容,你有哪些收获,遇到哪些问题,一并写在下面,与同学

第二章第三节大气环境 第3课时气压带和风带对气候的影响 班级姓名小组________第____号 【学习目标】 1.运用海陆性质差异原理||,解释北半球冬、夏季气压中心的形成和分布||。 2.理解东亚、南亚季风的成因及影响||。 3.举例说明气压带风带及气压中心对气候的影响||。 【重点难点】 1.掌握全球气压带、风带的分布及季节移动规律||,能够运用其分析全球气候类型的成因、分布和特点||。(重点) 2.识记北半球冬、夏季因海陆热力性质差异而形成的气压中心;理解东亚、南亚季风的成因及影响||。(重点) 【学情分析】 学生已经掌握了热力环流以及气压带风带的分布和移动规律||,理解本节内容相对不是很难||,但本节是重点||,需要学生们熟练的掌握||。 【导学流程】 自主学习内容 一、回顾旧知 1、影响大气水平运动的作用力||。 2.三圈环流 (1)低纬环流:位于赤道与__________之间||,形成北半球的__________带和南半球的__________带||。 (2)中纬环流:位于副热带与副极地之间||,形成__________带||。 (3)高纬环流:位于极地与副极地之间||,形成__________带||。 3.全球气压带和风带的移动 1.原因:__________有规律的南北移动||。 2.规律:就北半球来说||,大致是夏季__________||,冬季__________||。南半球则恰好相反||。 二、基础知识感知 (一)气压带和风带对气候的影响 1.气压带、风带季节移动与大气活动中心 (1)成因:海陆热力差异影响到海陆的__________分布||。夏季||,大陆上形成__________;冬季||,大陆上形成__________||。

第一单元第二章第一节生物与环境的关系教案 一、教材分析 本节课是生物第一单元第二章的第一节内容。本节课安排两课时完成。我主要是对第一课时的教学作简要分析说明。 第一课时主要内容有:生态因素、生物因素、非生物因素等概念;非生物因素和生物因素对生物的影响;生物对环境的适应与影响。 第一课时,突出概念教学,围绕材料中小麦田里各种生态因素对小麦影响分析。再通过搜集实例,利用多媒体或图片展示,帮助学生了解环境影响生物,生物适应环境并反过来影响环境的密切关系,从而让学生更好地认识生物与环境是统一的整体,建立关爱生物,保护环境的意识,最终认识保护环境就是保护人类自己。 二、学情分析: 通过对第一章学习,学生对什么是生物有一定了解,还没有把生物放到环境中去定位。本节课主要讲述生物与环境的关系,其知识内容不深,自然界中的实例较多,通过演示实例后再进行归纳就能达到好的教学效果 三、教学目标 1、知识目标 举例说出非生物因素对生物的影响。 举例说出生物因素对生物的影响。 举例说出生物对环境的适应与影响。 2、能力目标 培养学生观察、归纳、思考、分析问题等能力。 学会辩证看待问题的能力。 3、情感态度与价值观 认同生物与环境相互依赖与相互影响的观点。 培养学生关爱生物,树立保护环境的思想意识。 四、教学重点、难点 重点:举例说明生物与环境的相互影响关系。 难点:培养学生观察能力、对资料及信息进行收集和分析的能力等。 五、教学准备 课前准备相关的多媒体课件和教学相关图片,如:沙漠、草原和森林分布图和小麦田示意图,打斗的北极熊,竹节虫的拟态等图片。 六、教学方法 联系实际生活法、观察法、讨论法、启发诱导、多媒体、提问法,开展师生互动等体现以学生为主体,教师为主导的教学理念。 七、教学课时1课时

生物与环境的关系练习 一、选择题 1、德化戴云山上,枫叶林分布在海域较低的地方,针叶林分布在海域较高的地方.影响这一分布的主要非生物因素是() A.阳光B.空气C.温度D.水 2、“清明插柳,端午插艾”(艾是草本植物)是烟台乡村保持多年的习俗,从谚语中可知影响这两种植物生活的非生物因素主要是() A.阳光B.温度C.水分D.空气 3、科学家曾对世界上最深的海沟--马里亚纳海沟进行科学考察,发现海沟深处有鱼虾,但没有绿色植物,其原因是海沟深处() A.没有二氧化碳B.没有阳光 C.没有营养物质D.水温太低 4、北极熊的毛色是白的,沙漠中骆驼刺的根扎得很深,这些现象所体现的生物与环境之间的关系是() A.生物适应环境B.生物影响环境 C.环境影响生物D.生物依赖环境 5、关于生物对环境的适应叙述错误的是() A.生物对环境的适应是有一定限度的 B.生物对环境的适应是普遍现象 C.生物永远适应环境 D.生物适应环境则生存,否则死亡 6、成语是汉语中人们熟识并广泛使用很久的词组或短句,其中蕴含丰富的趣味生物学知识.下列能说明“生物对环境有影响的”成语是() A.风声鹤唳,草木皆兵B.千里之堤,溃于蚁穴 C.螳螂捕蝉,黄雀在后D.不入虎穴,焉得虎子 7、俗话说“大树底下好乘凉”,下列与此相似的生物与环境的关系是() A.企鹅的皮下脂肪很厚 B.沙漠地区栽种的植物能防风固沙 C.温带的野兔随季节换毛 D.荒漠中的骆驼刺地下的根比地上部分长很多 二填空 1、在生物与环境相互作用的漫长过程中,环境不断改变,影响着生物;生物也不断进化,适应并影响环境.请分析下列生物与其所处环境之间的关系,回答问题. (1)“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,这个诗句体现出的生物与环境之间的关系是. (2)在沙漠地区植物造林可以防风固沙,这个事例体现出的生物与环境的关系是.(3)莲“中通外直”,其地下茎(莲藕)和荷叶叶柄中都有贯通的气腔,适于在环境中生活;沙棘的地下根长度是地上部分高度的十多倍,适于在环境中生活;鱼类适于在水中呼吸的结构是;家兔必须通过四肢来和运动以适应陆地环境.上述事例体现出的生物与环境的关系是. 2、阅读下列材料,请你回答问题. 资料一:下图中两个狐(A、B),一个是生活在北极的极地狐,另一个是生活在非洲沙漠中的沙漠狐.

安全教育课第2课时 【课题】 第二章实训安全 第一节机械、电气设备安全 第二节拆解化学品的“毒”招 【课时】第3课时 【备课时间】2019 年3月5日 【授课时间】2019 年3月13日 【课型】新授课 【教学目标】 一、知识目标: 1、了解电气、机械实训和化学安全事故中可能遇到的各种伤害。 2、掌握安全使用机械、电气设备、化学实训的预防措施。 二、技能目标: 1、掌握安全使用机械、电气设备、遭遇化学安全事故的防护方法。 2、对自身的安全负责,及时解决在生活、生产中可能碰到的安全危机。 三、情感目标: 1、理解安全规范地使用和操作各种设备是人身安全的保障。 2、培养学生的安全意识,认识到安全问题的重要性,重视安全问题。

【教学重点】 使用机械、电气设备和遭遇化学安全事故的预防措施及防护方法。 【教学难点】 如何提高学生的机械、电气安全和化学安全意识。 【教学方法】 讲授法,讨论法,展示法 【教学工具】 多媒体,黑板 【板书设计】 【教学过程】 (引入新课) 山东省某学校有一间化学实验室,设施简陋,没有安装进行化学实验所必的通风设备,室内的空气循环不畅通。一天,某班级的学生在该实验室做有毒学实验时,不久即有一名同学发生不良反应,但并没有引起大家的注意,继而又有几名同学出现同样的反应。直到最后,共有15名学生中度中毒,多数学生和化学老师轻微中毒。这时,他们才意识到这是有害气体中毒了。 警示:实训是职业教育的重要教学环节,是提高职业技能的重要途径,中生不但要在生产学习、模拟仿真实训中强化技能训练,更要在实训操作中强化全意识,养成遵守安全规程的习惯,为今后的职业生涯做好准备。

第三节基因的显性和隐性知识点梳理 1、生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,显性基因是控制显性性状发育的基因,隐性基因是控制隐性性状的基因;当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来;当控制某种性状的基因都是隐性基因时,才会表现出隐性性状。 2、性状的显隐表现取决于亲本传给子代的基因组合,未必出现频率高的就是显性性状。 3、同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。相对性状分为显性性状和隐性性状,显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状。 4、已知绵羊的白色毛由显性基因(B)控制,黑色毛由隐性基因( b )控制;则白羊的基因组成存在两种情况: BB 或Bb ,黑羊的基因组成是bb ;如果一只白色公羊与黑色母羊交配,生了一只黑色小羊,基因组成是bb ,其中一个b一定来自白色母羊,则亲代白羊的基因组成是 Bb ,后代白羊的基因组成也是 Bb 。 5、隐性基因习惯以小写英文字母表示,对应的显性基因则以相应的大写英文字母表示。 6、遗传病是指由遗传物质发生改变而引起的或者是由致病基因所控制的疾病。完全或部分由遗传因素决定的疾病,常为先天性的,也可后天发病。 常见的遗传病有苯丙酮尿症,即先天性痴呆症,血友病和红绿色盲都是由遗传物质发生改变引起的疾病。 7、近亲是指的是直系血亲和三代以内的旁系血亲。我国婚姻法已明确规定,禁止直系血亲和三代以内的旁系血亲结婚。 8、有酒窝与无酒窝是一对相对性状 9、当控制性状的一对基因都是隐性时,隐性基因控制的性状就会表现出来。 10、高茎豌豆(DD)和矮茎豌豆(dd)杂交,子代的基因组成是 Dd ,隐性基因d 控制的性状在显性基因D的作用下表现不出来,因此子代的性状是高茎。 11、孟德尔在豌豆杂交实验中,选用的是具有明显相对性状的纯种豌豆,如植株是___高_____的和矮的,种子是__黄色______的和绿色的,种皮是__光滑______的和皱缩的等,进行人工控制的___传粉杂交_____,研究__相对性状______的遗传。 12、相对性状有_显性__性状和__隐性 _性状之分,控制相对性状的基因有显性和隐性之分,体细胞中的基因是_ 成对__存在的,生殖细胞只有成对基因中的__一半 _,在子一代中,虽然__隐性基因 _控制的性状不表现,但是它会遗传下去。

第一节生物与环境的关系 知识目标: 1.举例说出水、温度、空气、光等是生物生活的环境条件。 2.举例说明生物和生物之间的亲密关系。 3.举例说出生物能适应和影响环境。 能力目标: 体验探究的一般过程,模仿控制实验变量和设计对照实验。 情感目标: 形成爱护实验动物的情感。能够认真观察、记录,并与小组其他同学合作和交流。 1.生物与环境的相互影响。 2.探究非生物因素对某种动物的影响。 1.探究实验设计要点。 2.探究活动的组织和实施。 教学设计(设计者:) 图中有两只狐,一只生活在北极,另一只生活在非洲沙漠。请你推测:哪一只是北极狐?哪一只是沙漠狐?为什么同是狐,它们的形态却不同呢?(PPT3) 1.教师明确任务,学生独立自主学习。 自主活动一:阅读分析教材P12~17内容,结合教材中图形,回答学生用书有关题目。 自主活动二:阅读分析教材P14~16的内容,回答学生用书有关题目。 2.教师巡回检查学生学习效果。学法指导:实验法、控制实验变量。 3.对学生学习的效果展示和交流。 4.学生自我矫正错误、增强对知识的认识与记忆。 1.两人合作探究 学生完成学生用书有关题目。 2.小组合作探究 问题(1) ①非生物因素有哪些?举例说明。 ②生物之间存在哪些关系? ③生物和环境之间是什么样的关系? 问题(2) ①科学探究的基本步骤有哪些? ②如何来设置科学探究中的对照实验? 完成“光对鼠妇生活的影响”探究活动。 通过探究活动,学生合作交流分析得到:(1)影响生物生活的环境因素可以分为二类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素,一类是生物因素。在自然界中,各种因素影响着生物,生物在生存和发展中不断适应环境,同时也影响和改变环境。(2)对照实验中要保证变量是唯一的。 3.师生互动 问题:哪个鱼缸更适合鱼的生长? (PPT4) 教师点拨、示例讲解问题:影响生物生活的环境因素可以分为二类:一类是光、温度、水、空气等非生物因素。(PPT5~7)

《生物与环境的相互影响》教案 一、教材分析 《生物与环境的相互影响》一节论述了生物与环境之间是相互影响、相互依存的一个不可分割的整体。这是一个最基本的生物学观点,也是理解“人与生物圈应该和谐发展”的理论基础。所以该节在本书中乃至在本学科中都占有重要的地位,分1课时来进行教学。主要内容有:生态因素、生物因素、非生物因素等概念;非生物因素和生物因素对生物的影响;生物对环境的适应与影响。 二、学情分析: 通过对第一章学习,学生对什么是生物有一定了解,还没有把生物放到环境中去定位。本节课主要讲述生物与环境的关系,其知识内容不深,自然界中的实例较多,通过演示实例后再进行归纳就能达到好的教学效果 三、教学目标 1、知识与技能 (1)举例说出环境中非生物因素对生物的影响。 (2)举例说出环境中生物因素对生物的影响。 (3)举例说出生物对环境的适应与影响。 (4)培养学生观察、归纳、思考、分析问题等能力。学会辩证看待问题的能力。 2、过程与方法 通过探究活动,尝试学习“提出问题”“设计简单的对照实验”“观察记录实验现象”“分析实验结果和得出结论”等实验步骤。 3、情感态度与价值观 (1)认同生物与环境相互依赖与相互影响的观点。 (2)培养学生关爱生物,树立保护环境的思想意识。 四、教学重点、难点 重点:举例说明生物与环境的相互影响关系。 难点:培养学生观察能力、对资料及信息进行收集和分析的能力等。 五、教学准备 课前准备相关的多媒体课件和教学相关图片,如:沙漠、草原和森林分布图和小麦田示意图,打斗的北极熊,竹节虫的拟态等图片。 六、教学方法 联系实际生活法、观察法、讨论法、启发诱导、多媒体、提问法,开展师生互动等体现以学生为主体,教师为主导的教学理念。

第2课时分散系及其分类 [学习目标定位] 1.了解分散系的分类方法。2.会制备氢氧化铁胶体。3.了解胶体的性质。 一、分散系及其分类 1.分散系的概念与组成 (1)概念:把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系。 (2)组成:分散系中被分散的物质称作分散质,起容纳分散质作用的物质称为分散剂。 (3)常见分散系及其组成 2.分散系的分类及其依据 (1)按分散质和分散系的状态不同,共有9种分散系。

(2)当分散剂是水或者其他液体时,根据分散质粒子直径的大小,分散系可分为三类: ①分散质粒子直径小于1 nm的分散系是溶液; ②分散质粒子直径大于100 nm的分散系是浊液; ③分散质粒子直径在1~100 nm之间的分散系是胶体。 (1)溶液、浊液、胶体三种分散系本质的区别是分散质粒子的大小不同。

(2)分散系都是混合物而不是纯净物。 例1下列分散系中,分散质微粒直径最大的是

() A.新制氢氧化铜悬浊液B.淀粉溶液 C.溴的四氯化碳溶液D.豆浆 答案 A 解析A为浊液,B、D为胶体,C为溶液,答案选A。 例 2根据气象台报道,近年来每到春季,沿海一些城市经常出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞。雾属于下列分散系中的() A.溶液B.悬浊液 C.乳浊液D.胶体 答案 D 解析雾是由悬浮在大气中的小液滴构成的,小液滴的直径在1~100 nm之间,所以雾属于胶体。

二、胶体的制备和性质 1.氢氧化铁胶体的制备 (1)制备实验:在小烧杯中加入25 mL 蒸馏水,加热至沸腾,向沸水中慢慢滴入5~6滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。即可得到氢氧化铁胶体。 (2)反应的化学方程式为FeCl 3+3H 2O=====△ Fe(OH)3(胶体)+3HCl 。 例 3 下列关于氢氧化铁胶体制备的说法正确 的是( ) A .将氯化铁稀溶液慢慢滴入沸腾的自来水中,继续加热煮沸 B .将氯化铁饱和溶液慢慢滴入沸腾的蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌 C .将氢氧化钠溶液慢慢滴入饱和的氯化铁溶液中 D .在沸腾的蒸馏水中慢慢滴入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色 答案 D

第3课时物质的量浓度 合格考过关检验 1.从100 mL 4 mol·L-1的KOH溶液中取出5 mL,这5 mL溶液中K+的浓度为( )。 A.2 mol·L-1 B.0.2 mol·L-1 C.4 mol·L-1 D.0.4 mol·L-1 答案C 解析这5mL溶液中K+的浓度与KOH的浓度相等,均为4mol·L-1,故选C。 2.下列溶液中,c(Cl-)与50 mL 1 mol·L-1的AlCl3溶液中c(Cl-)相等的是( )。 A.150 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液 B.75 mL 2 mol·L-1的NH4Cl溶液 C.150 mL 3 mol·L-1的KCl溶液 D.75 mL 1 mol·L-1的BaCl2溶液 答案C 3.下列说法中正确的是( )。 A.40 g NaOH溶于水所得1 L溶液的浓度为1 mol·L-1 B.1 mol·L-1的Na2CO3溶液中Na+的浓度为1 mol·L-1 C.从1 L 0.1 mol·L-1的NaCl溶液中取出0.1 L溶液,则NaCl的浓度变为0.01 mol·L-1 D.1 L 0.2 mol·L-1的Na2SO4溶液中,Na+的物质的量为0.2 mol 答案A 解析40gNaOH的物质的量为1mol,溶液体积为1L,由公式得c=n n =1mol 1L =1mol·L-1,A项正 确;Na2CO3溶液的浓度为1mol·L-1,则Na+浓度为2mol·L-1,B项错误;原溶液浓度为0.1mol·L-1,则取出的0.1L溶液和剩余的0.9L溶液的浓度都为0.1mol·L-1,C项错 误;n(Na2SO4)=cV=0.2mol·L-1×1L=0.2mol,则n(Na+)=2n(Na2SO4)=2×0.2mol=0.4mol,D项错误。 4.容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,其上标有:①温度②浓度③容量 ④压强⑤刻度线⑥酸式或碱式这六项中的( )。 A.②④⑥ B.③⑤⑥ C.①②④ D.①③⑤ 答案D

显性基因和隐性基因 一.单选 1.下列都属于遗传病的一组是() A.先天性聋哑、手足口病、佝偻病 B.流感、甲肝、细菌性痢疾 C.血友病、色盲病、先天性愚型 D.坏血病、脚气病、艾滋病 2.在某山区有一“傻子村”,村里的傻子特别多,而距离该村不远的另一个村子就没有这种现象.你认为造成这种现象的原因主要是() A.生活水平低B.多是近亲结婚引起的 C.教育水平落后D.该地区水土不养人 3.我国法律禁止近亲结婚的理由是() A.近亲结婚会造成后代不育 B.近亲结婚使其后代获得相同致病基因的可能性大 C.近亲结婚生育的孩子都不健康 D.近亲结婚造成显性基因控制的性状出现的频率高 4.我国婚姻法禁止近亲结婚的理论依据是() A.近亲结婚后代抵抗力强 B.近亲结婚不符合社会伦理道德 C.近亲结婚后代必患遗传病 D.近亲结婚后代患隐性遗传病概率大 5.如图是鸡卵的结构模式图以及鸡卵内控制鸡冠性状的一对基因,若鸡的玫瑰冠(R)对单冠(r)是显性性状,下列叙述,不正确的是()

A.与水螅的出芽生殖所属的生殖类型相比,鸡的生殖方式的最大特点是有精子与卵细胞的结合 B.从遗传特性上来看,鸡的生殖方式产生的后代具有母体的遗传特性 C.通过孵化,[4]可以发育成小鸡,[2]能够为胚胎发育提供营养物质和水分 D.如果一只单冠母鸡(rr)与一只玫瑰冠公鸡(RR)杂交,则受精卵的基因组成是Rr 6.在孟德尔的豌豆杂交实验中,纯种的高茎豌豆与矮茎豌豆杂交后生成的种子种下去后,长出的植株都是高茎的.下列对这一现象的解释中,不正确的是() A.豌豆的高茎与矮茎是一对相对性状,高茎是显性,矮茎是隐性 B.相对性状高茎和矮茎分别受显性基因和隐性基因控制 C.表现矮茎性状的基因在杂交中丢失了 D.杂交后生成的高茎豌豆的基因组成为一个高茎基因和一个矮茎基因 7.一对夫妇为单眼皮(aa),其中妻子经手术后变为双眼皮,下列说法正确的是() A.单眼皮是显性性状 B.单眼皮是隐性性状 C.丈夫的基因组成为AA或Aa D.妻子的基因组成变为AA或Aa 8.一对双眼皮的夫妇,生了一个单眼皮的孩子,这对夫妇和这个孩子的基因组成分别是() A.AA、AA、aa B.AA、Aa、aa C.Aa、Aa、Aa D.Aa、Aa、aa 9.我国婚姻法规定禁止近亲结婚,其医学依据是近亲结婚() A.后代必患遗传病 B.后代患遗传病的机会大大增加 C.关系太近让别人笑话 D.有违伦理道德 10.下列关于遗传病病因的说法中,错误的是() A.由遗传物质发生改变而引起的疾病 B.由致病基因控制的疾病 C.染色体数目或结构变化导致的疾病 D.由病毒病菌引起的疾病 11.有一对肤色正常的表兄妹结婚后,生了一个白化病的男孩,他们再生一个孩子患白化病的可能性是()

柳树0中学11-12学年度第二学期“教学案一体化”讲学稿课题生物与环境的关系学科生物课型新授主备人王艳丽审核人李磊课时设置 1 使用时间 学习目标1、理解影响生物生活的环境因素 2、通过实例理解生物对环境的适应和影响 学习重点、难点:同学习目标 学习过程 【复习导学探究质疑】 1、影响生物生活的环境因素可分为两类,一类是、、、等非生物因素,另一类是 2、探究过程包括、、、、、等方面 3、对照实验指 4、荒漠中的骆驼刺地下部分比地上部分长很多,荒漠中的骆驼尿液非常少,说明 蚯蚓能疏松土壤,树木能防风固沙,说明 5、生物与生物之间的关系,最常见的是,另外还有、关系 【分组合作互动释疑】 1、生物兴趣小组为探究“非生物因素对马铃薯生长发育的影响”,做了如下实验: ①取6个同样大小的小花盆,分别装满同样的沙土,并编号。 ②将一个刚出芽的马铃薯块茎切成同样大小的6块,每块马铃薯上都有一个芽眼。将这6块马铃薯 分别埋进6个小花盆的沙土中5cm深。 (1)该实验探究非生物因素对马铃薯生长发育的影响。其中1号和3号花盆组合可用来探究__________对马铃薯生长发育的影响。 (2)马铃薯的这种繁殖方式属于__________。 (3)5号花盆中的马铃薯最终会,原因是___________ 。 (4)你认为该实验设计(选填是或否)存在缺陷,理由是: 。 2、雷鸟冬天换上白色的羽毛,就能够大减少被捕食的机会。有时候冬季少雪,或迟下雪,这种情况下,雷鸟换上白色的羽毛反而容易被捕食,这种现象表明 (1)(2) 【训练反馈应用提升】 1.在同一块地里同时栽培大蒜,若栽培在露天环境中,长出的叶片是绿色的;而在遮光条件下栽培,长出的叶片是黄色的。该探究实验说明影响叶绿素形成的环境因素是() A.水分 B.光 C.无机盐 D.空气 2、影响生物生活的生物因素指()教师修改及学生笔记

基因的显性和隐性 【教学目标】 一、知识目标: 1.举例说出相对性状与基因的关系; 2.描述控制相对性状的一对基因的传递特点; 3.说明近亲结婚的危害。 二、能力目标: 提高分析材料的能力,以及语言的归纳概括能力。 三、情感目标: 增强实事求是的科学态度和运用科学方法解释生命科学的有关问题。 【教学重难点】 1.掌握相对性状与基因的关系; 2.描述控制相对性状的一对基因的传递特点; 3.描述控制相对性状的一对基因的传递特点。 【教学过程】 一、创设情境,引入课题 之前我们学习了基因如何在亲子代间的传递,咱们通过投影片上的几个问题一起回顾一下。请大家思考并回答。 问题: 1.请描述染色体、DNA和基因之间的关系; 2.描述生殖过程中染色体的变化; 3.基因由父母向子女传递过程中的桥梁是什么?有什么意义? 教师:想一想填图练习,如果把图中的染色体去掉,只看成对基因在亲子间的传递,你能写出来吗? (注:请同学到黑板上书写,书写完后打开投影片,进行校对,并对正确的同学给予表扬。) 教师:父母通过精子和卵细胞,分别只把一对基因的一个传给了受精卵,这样子代的体细胞中,控制一种性状的基因仍然是一对,一个来自父方,一个来自

母方。那么控制相对性状的一对基因之间有着什么关系呢?请大家阅读书上的资料。 二、问题引导,自主探究 教师:大家看黑板上的图,如果AA和aa基因分别控制着能卷舌与不能卷舌这一对相对性状,那么受精卵的基因型是Aa型,发育成的个体能卷舌吗?为什么? 学生:发育的个体仍能卷舌,因为受精卵中的基因中含有一个显性基因,根据孟德尔的解释,基因组成是DD或Dd都表现显性性状,所以发育成的个体应该是能卷舌的。 教师:这位同学分析资料和收集资料的能力很强,回答很好。他仅仅是借鉴了科学家的研究结果,而这个最初的结论是哪位生物学家得出的呢? 学生:意大利科学家孟德尔。 教师:这位遗传学的奠基人是如何发现这一伟大的规律呢?请大家看投影片,思考讨论并回答。 1.孟德尔选择了关于豌豆的容易区别的七对相对性状作为研究对象。例如高豌豆高约1.8-2.1 m,短豌豆约0.2-0.5m。如果高豌豆控制高度的一对基因是AA,矮豌豆控制高度的基因是aa,两者杂交的后代杂种豌豆会怎样呢? 2.杂种豌豆为什么只表现高的呢?控制矮性状的基因(a)有没有传给子代呢? 3.如果把杂种高豌豆种子种下去,它的后代将会怎样?这表明什么问题? 4.隐性性状在什么情况下才能表现出来呢? 5.为什么杂种豌豆种子的后代高的多而矮的少? (给出一定的时间进行讨论,然后作答。) 三、展示交流,释疑解惑 教师:请同学们回顾刚才所讲的知识及其他同学的回答,对本部分的内容给以小结。 1.相对性状可分为显性性状与隐性性状。 2.基因可分为隐性基因与显性基因,而且只有两个隐性基因在一起时,才表现隐性性状。

第二章第一节生物与环境的关系 平安城中学雅楠 一、概念分析 本节教学中教师要帮助学生形成生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念。每种生物都离不开他们的生活环境,同时又能适应、影响和改变环境。生物与环境之间保持着密切的联系,以及生态因素概念的理解,生物与环境关系中的基本观点的建立。探究实验活动中变量的控制和对照实验的设置,对实验结果的分析。要帮助学生完成思维方式的转化,抓住概念的本质,从感性经验、身边实际入手,帮助学生理解生物的环境,生态因素,以及生物对环境的适应和影响等概念,最终理解生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念。 二、教材分析: 《生物与环境的关系》选自九年制义务教育课程标准实验教科书《生物学》(人教版)七年级上册第一单元《生物和生物圈》的第二章第一节,容包含了本书的第一个探究实验。本课是在学生学习了第一章《认识生物》的知识后,以生活中常见的鼠妇为话题,引导学生体验科学探究的一般过程,理解非生物因素对生物生活的影响,并理解其在农工业方面的应用。再介绍生物因素对生物生活的影响,让学生从两个方面理解环境对生物生活的影响,最后学习生物对环境的适应和影响。 三、学情分析:

初一学生形象思维发达而抽象思维欠缺,生物知识有限,生态系统的知识学生虽有一些接触,但缺乏深层次的理解,本节课的概念生物与环境相互依赖、相互影响的重要概念知识单靠老师讲述,理解上是有困难的,但他们对生物知识很感兴趣,热情很高,如何充分调动学生的积极性,对教师来说是项挑战。 四、设计思路: 本节课是初中生物的第三节,学生对生物学还不甚了解,所以这节课的成败会直接影响到学生学习生物学的兴趣,对学生形成正确的生物学观点,从整体上认识生物与环境的关系,都有着极其重要的作用。根据课程目标,力求设计多个探究性活动,在活动中激发学生的兴趣,让学生体会、感悟生物与环境的关系,并有意识地渗透保护环境、尊重生命、关爱动物的教育,是我设计这节课的初衷。 本节课构想的主线是“生物与环境”,由多个学生活动构成。探究“影响鼠妇分布的环境因素”的活动是初中生物课中的第一个探究性实验,学生没有科学探究的基础,所以老师要将探究的一般过程告诉大家,帮助学生设计探究方案,引导学生尝试控制实验变量和设置对照实验,体会实验变量的控制和对照实验的设置,把重点放在实验结果的分析上,目的是帮助学生认识环境因素对生物生存的影响,理解环境与生物的关系。有意识地点出探究的一般过程,让学生在感性上对科学探究有个认识,为后面上升到理性上的学习作好铺垫。在建立“生态因素的概念”、认识“生物对环境的适应和影响”时就要以实例让学生去感悟,并在探究影响鼠妇分布的环境因素的实验过程中有意识地渗透这些容。 五、教学目标: 知识与技能:

生物进化与环境的关系 生科102班1014100060 费欢 摘要:本文讨论了生物进化与环境之间的关系,生物与环境相互作用。环境诱发生物进化,同时生物进化过程中又对环境产生影响。 关键词:生物进化环境 生物是不断进化的。自有生物以来,生物就不断地变化着,从单细胞生物到多细胞生物,从细菌到哺乳动物,从海洋生物到陆地生物,它们都是不断改变着。然而,物种具体是如何进化的呢?最有影响的是达尔文的自然选择学说。达尔文的自然选择学说认为生物进化主要是因为自然选择的结果,基因突变为它提供原材料,自然选择控制生物进化的方向。遗传物质的变异是进化的内因,环境对遗传物质的变异起到诱发与筛选的作用,进化后的生物对环境又有反作用。生物可以适应环境,也可以影响甚至改变环境,所以生物和环境之间有密不可分的关系。 一、环境诱发生物的进化 当一个稳定的环境突然发生变化,很多不适应的生物会大量死亡,但个别生物可以适应,于是相关基因随着物种内的繁殖而扩散开来,慢慢的很长时间后很多生物会适应环境,这就是进化。环境引起生物变异,但有些生物变异可以遗传,有些生物变异不可以遗传。生物的变异性状是否具有遗传性根本该变异性状是否与自然环境相协调,就是是否适应环境。杂交育种是培育品种的一个重要方法,所得的品种具有很多明显的优势性状,表现为器官发达、产量增加、抗性增强等,我们称之为杂种优势。杂种优势一个重要的特点就是具有不稳定性,很多杂交品种在杂种二代就没有任何优势性状可言。杂种优势之所以不能稳定遗传就在于它的优势性状与自然环境是不协调的,自然环境会诱导它自身的遗传物质系统重新组织,导致优势性状消失。 生物的变异性状是否具有遗传性不在于是否发生在DNA分子水平,即使是生物的变异性状发生在DNA分子水平,相应的性状只要不与环境相协调,也会由于自然环境的诱导作用而使相应的基因发生沉默,从而使变异性状不能遗传给下一代。某一物种迁移到某一寒冷的环境中后,该物种的抗寒机制会得到加强,同时表现出相应的抗寒特征,该物种长期生存在寒冷的环境中,相应的抗寒特征就可以遗传,也可以说物种的抗寒特征与环境的寒冷是相协调、相统一的。非DNA分子水平的生物变异只要与环境相协调,也是会遗传给下一代的。这样经过几代,该物种就得到了进化。 生物必须从环境中不断获得物质与能量才能生后, 它们的形状和结构必然要随新环境而发生存。具体来讲, 生物界必须有水、阳光、空气等才能生存。长期生活在某一地区的生物,它们的遗传结构和特性受到这个地区生态因子的影响,并产生很好的适应性。但当环境条件改变,或迁居到一个新的地方时,它们的遗传结构和特性就会受到新的环境因子的影响,如果能忍受环境条件的变化,生物就会产生定向的诱导变异,由不习惯到习惯,并逐渐在新环境里顺利生存下来;如果不能,就会从时间长河中被淘汰掉。 在植物的进化中,由于地壳的运动,一些海洋地区变成了沼泽、陆地,生存于这些地区的水生植物会在陆生环境的诱导下自组织产生适应于陆地环境的性状特征,并不断发展进化,形成陆生植物。水生植物向陆生植物的进化,并不是一开始就完全脱离水环境的,而是生活在半水生半陆地的沼泽中,逐渐脱离水环境甚至适应干旱环境。同时许多旱生植物的叶子很小

高中化学第二章第一节第3课时习题课课时作业(含解析) 新人教版选修5 练基础落实 1.下列有关烷烃的叙述中,正确的是( ) A.在烷烃分子中,所有的化学键都是单键 B.烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMnO4溶液的紫色褪去 C.分子通式为C n H2n+2的烃不一定是烷烃 D.有些烷烃在光照条件下不能与氯气发生取代反应 2.下列有关烯烃的说法中,正确的是( ) A.烯烃分子中所有的原子一定在同一平面上 B.烯烃在适宜的条件下只能发生加成反应,不能发生取代反应 C.分子式是C4H8的烃分子中一定含有碳碳双键 D.烯烃既能使溴水褪色也能使酸性KMnO4溶液褪色 3.下列各选项能说明分子式为C4H6的某烃是,而不是 的事实是( ) A.燃烧有浓烟

B.能使酸性KMnO4溶液褪色 C.所有原子在同一平面上 D.与足量溴水反应,生成物中只有2个碳原子上有溴原子 4.已知乙烯分子是平面结构,1,2-二氯乙烯(CHCl===CHCl)可形成和 两种不同的空间异构体,下列各组物质中,能形成类似上述两种空间异构体的是( ) ①1,2-二氯丙烯②丙烯③2-丁烯④1-丁烯 A.①② B.②③ C.①③ D.②④ 5.将溴水分别与酒精、己烯、己烷和四氯化碳四种试剂混合,充分振荡后静置,下列现象与所加试剂不相吻合的是( ) A B C D 与溴水混 酒精己烯己烷四氯化碳 合的试剂 现象 练方法技巧

有关取代反应、加成反应的计算 6.若要使0.5 mol甲烷完全和氯气发生取代反应,并生成相同物质的量的四种取代物,则需要氯气的物质的量为( ) A.2.5 mol B.2 mol C.1.25 mol D.0.5 mol 7.某气态烃0.5 mol能与1 mol HCl完全加成,加成后产物分子中的氢原子又可被3 mol Cl2完全取代,则此气态烃可能是( ) 守恒法确定原子数关系 8.A、B两种有机化合物,当混合物的质量一定时,无论A、B以何种比例混合,完全燃烧时产生的CO2的量均相等,则符合上述条件的是( ) ①同分异构体②同系物③具有相同的最简式④含碳的质量分数相等 A.①③ B.②④ C.①③④ D.①②③④ 比较耗氧量的多少 9.物质的量相等的下列烃,在相同条件下完全燃烧,耗氧量最多的是( ) A.C2H6 B.C3H6 C.C4H6 D.C7H16 10.质量相等的下列烃,在相同条件下完全燃烧,耗氧量最多的是( ) A.CH4B.C2H6 C.C2H4D.C2H2 确定混合烃的组成 11.某气态烷烃和气态炔烃的混合烃2 L,完全燃烧后生成CO22.8 L、水蒸气3.2 L(同压且同在200℃下测定),该混合烃为( ) A.CH4、C2H2B.C2H6、C2H2 C.C3H8、C3H4 D.CH4、C3H4 12.两种烃以任意比例混合,在105℃时1 L混合烃与9 L O2混合,充分燃烧后恢复至原状态,所得气体体积仍为10 L。下列各组混合烃中符合此条件的是( ) A.CH4、C2H4B.CH4、C3H6 C.C2H4、C3H6D.C2H2、C3H6

第2课时 影响化学平衡移动的因素(一) 浓度、压强对化学平衡移动的影响 [学习目标定位]1?通过外界条件对可逆反应速率的影响,掌握化学平衡移动的内在因素。 2?通过实验探究,讨论分析浓度、压强影响平衡移动的规律。 1. 在一定条件下,把 1 mol N 2和3 mol H 2充入一密闭容器中发生反应 2+ 3出 2NH 3, 一段时间后达到平衡。在某一时刻,保持容器容积不变,充入 N 2,此时,C (N 2)增大,v 正增 大,C (NH 3)不变,v 逆不变,随着反应的进行, C (N 2)减小,v 正减小,C (NH 3)增大,v 逆增大, 最终V 正=V 逆。 2?在一定条件下,可逆反应达到化学平衡状态,如果改变影响平衡的条件 (如浓度、气体反 应的压强、温度等),化学平衡状态被破坏(正、逆反应速率不再相等),直至正、逆反应速率 再次相等,在新的条件下达到新的化学平衡状态。 这种现象称作平衡状态的移动, 简称平衡 移动。 3. 化学平衡移动可表示为 反应开抽 化営平 1 1 建也平H [归纳总结] 化学平衡移动方向的判断 [■若v 正=V 逆,平衡不移动; 条件改变 < 若v 正>v 逆,平衡向正反应方向移动; 若V 正<v 逆,平衡向逆反应方向移动。 [活学活用] 1. 试根据下列图像判断化学平衡移动的方向。 ] I“1=#$ tl * (D 0 xi r G ri ③ 答案 ①向正反应方向移动;②向逆反应方向移动;③平衡不移动。 二浓度对化学平衡移动的影响 1. 按表中实验操作步骤完成实验,观察实验现象,填写下表: 些些*叫护呃 条件 时间

实验原理CnO:- + £0=^23:- +2H + (黄色) 实验步骤1 a 丁(I.L irul L 1 孑K心:O瞬揪 f_6 mol-L_, 4 N 0.4 mid L 1 实验现象橙黄色变为橙色橙黄色变为黄色 实验结论c(H )增大,平衡向逆反应方向移动 :NaOH溶液使c(H +)变小,平衡向正反 应方向移动 原理Fe + 3SCN Fe(SCN)3(红色) 实验(1)步骤L 地杆貢心牌淞Linwl-r1I rlT 齐KSMIS SinLD.mSnwl'L 'FHJ.聃港* 5mL0j[Hniol L 七 (D ? 现象溶液颜色变深溶液颜色变深 实验(2)步骤向试管①中滴加0.01 mol ? t NaOH溶液 向试管②中滴加0.01 mol L一1 NaOH溶液 现象溶液颜色变浅溶液颜色变浅 实验结论 对可逆反应Fe3 ++ 3SCN 一Fe(SCN)3,分别增大c(Fe3十)和c(SCN「)后,Fe(SCN)3的浓度均增大,即化学平衡均向正反应方向移动了;滴加NaOH 溶液,由于3OH「+ Fe3+ ===Fe(OH)3^,减小了Fe3+ 的浓度,Fe(SCN)3的浓度也减小了,即化学平衡向逆反应方向移动了 3?已知反应mA(g) + nB(g) pC(g) H<0 , m+ *p,当反应达到平衡后,有关物质的浓度发生改变,其反应速率的变化曲线分别如下图所示:

第三节基因的显性和隐性 1.遗传学家把同一性状的不同表现形式叫做。孟德尔通过豌豆杂交试验发现它有性状和性状之分,杂交一代中表现的是。 2.我国婚姻法规定:和之间禁止结婚.如果一个家族中曾经有过某种遗传病,或是携带有致病基因,其后代携带该致病基因的可能性就 .如果有血缘关系的后代之间再婚配生育,这种病的机会就会。 3.判断: (1)一对单眼皮的父母,不可能生一个双眼皮的孩子。() (2)隐性基因控制的生物性状表现不出来,这种基因就不会遗传给后代了。()4.大多数情况下,当一对基因中,一个是显性基因,一个是隐性基因时,生物表现出() A.显性性状 B.中间性状 C.隐性性状 D.没有规律 5.开红花的豌豆和开白花的豌豆杂交,被遗传下去的是() A 红色或白色 B 控制红花的基因, C 控制白花的基因 D 控制红花的基因和控制白花的基因 6.学的父母舌都能向中间卷起,而该同学的舌头却不能向中间卷起,有关卷舌和不能卷的叙述正确的是() A.能卷舌是隐性 B.不能卷舌是显性 C.二者不存在显隐性关系 D.二者由一对基因控制 7.一对夫妇近亲结婚,两人的表现型正常,但生了一个患白化病的孩子。他们若再生一个孩子,患白化病的可能性是( ) A.3/4 B.1/2 C.1/4 D.1/8 8.我国婚姻法规定:直系血亲和三代以内旁系血亲之间禁止结婚。其理论依据是( ) A.人类的遗传病都是由隐性基因控制的 B.他们之间结婚,其后代必然患遗传病. C.他们之间结婚,其后代患遗传病的可能性较大 D.他们之间结婚,1/4的后代可能患遗传病 9.知豌豆种子的黄色对绿色是显性,基因分别用D和d表示。那么表现出黄色的基因组成是() A.Dd B.dd C.DD和Dd D.DD.Dd.和dd