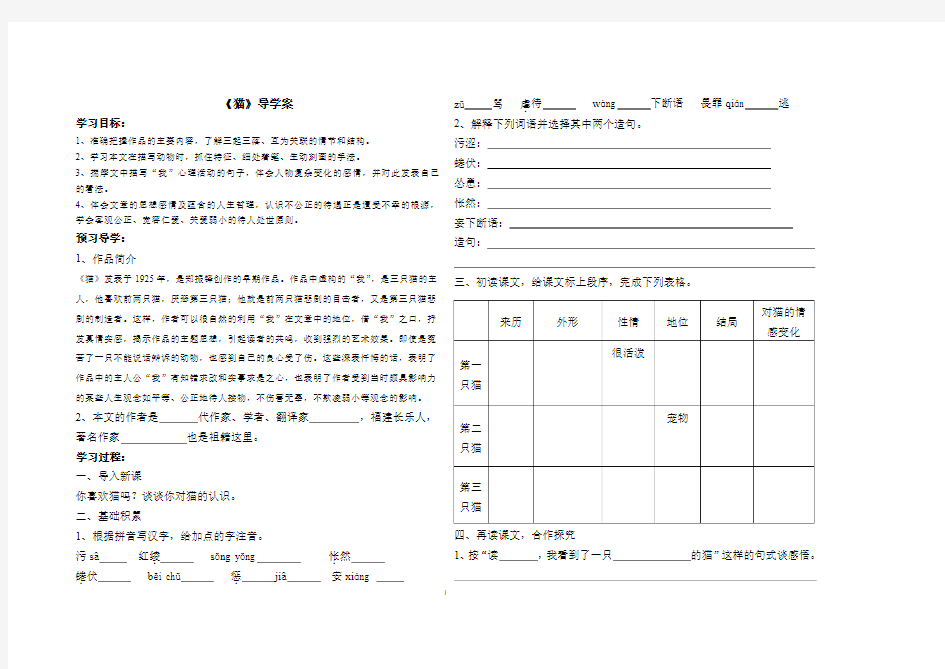

《猫》导学案

学习目标:

1、准确把握作品的主要内容,了解三起三落、互为关联的情节和结构。

2、学习本文在描写动物时,抓住特征、细处着笔、生动刻画的手法。

3、揣摩文中描写“我”心理活动的句子,体会人物复杂变化的感情,并对此发表自己的看法。

4、体会文章的思想感情及蕴含的人生哲理,认识不公正的待遇正是遭受不幸的根源,学会客观公正、宽容仁爱、关爱弱小的待人处世原则。

预习导学:

1、作品简介

《猫》发表于1925年,是郑振铎创作的早期作品。作品中虚构的“我”,是三只猫的主人,他喜欢前两只猫,厌恶第三只猫;他就是前两只猫悲剧的目击者,又是第三只猫悲剧的制造者。这样,作者可以很自然的利用“我”在文章中的地位,借“我”之口,抒发真情实感,揭示作品的主题思想,引起读者的共鸣,收到强烈的艺术效果。即使是冤苦了一只不能说话辩诉的动物,也感到自己的良心受了伤。这些深表忏悔的话,表明了作品中的主人公“我”有知错求改和实事求是之心,也表明了作者受到当时颇具影响力的某些人生观念如平等、公正地待人接物,不伤害无辜,不欺凌弱小等观念的影响。2、本文的作者是代作家、学者、翻译家,福建长乐人,著名作家也是祖籍这里。

学习过程:

一、导入新课

你喜欢猫吗?谈谈你对猫的认识。

二、基础积累

1、根据拼音写汉字,给加点的字注音。

污sa红绫.sǒng yǒng 怅.然

蜷.伏bēi chǔ惩.jia安xiáng

zǔ骂虐.待wàng 下断语畏罪qián 逃

2、解释下列词语并选择其中两个造句。

污涩:

蜷伏:

怂恿:

怅然:

妄下断语:

造句:

三、初读课文,给课文标上段序,完成下列表格。

四、再读课文,合作探究

1、按“读,我看到了一只的猫”这样的句式谈感悟。

1

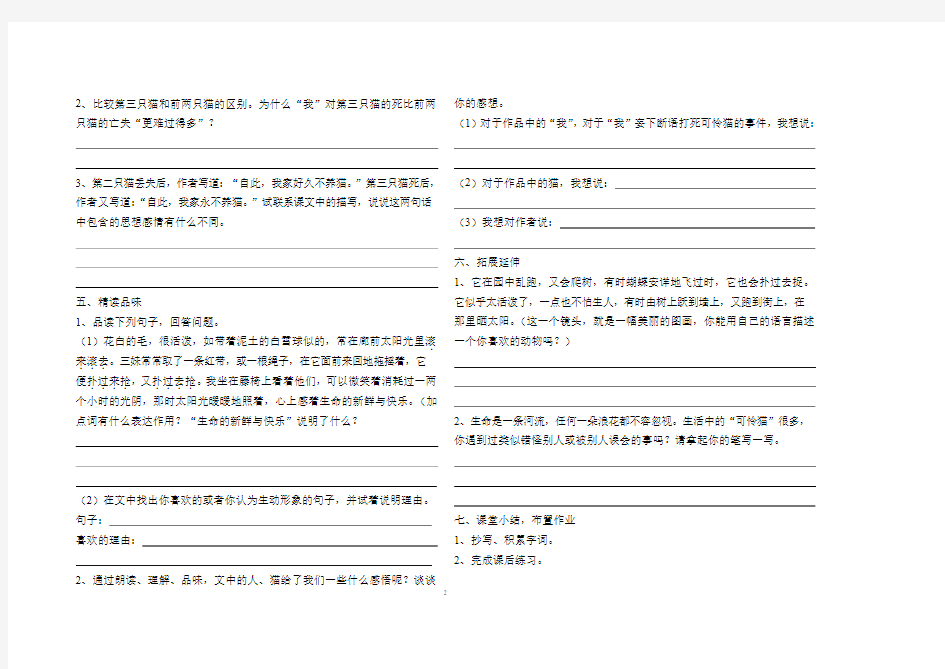

2、比较第三只猫和前两只猫的区别。为什么“我”对第三只猫的死比前两只猫的亡失“更难过得多”?

3、第二只猫丢失后,作者写道:“自此,我家好久不养猫。”第三只猫死后,作者又写道:“自此,我家永不养猫。”试联系课文中的描写,说说这两句话中包含的思想感情有什么不同。

五、精读品味

1、品读下列句子,回答问题。

(1)花白的毛,很活泼,如带着泥土的白雪球似的,常在廊前太阳光里滚.

来滚去

...。三妹常常取了一条红带,或一根绳子,在它面前来回地拖摇着,它

便扑过来抢

....,又扑过去抢

....。我坐在藤椅上看着他们,可以微笑着消耗过一两个小时的光阴,那时太阳光暖暖地照着,心上感着生命的新鲜与快乐。(加点词有什么表达作用?“生命的新鲜与快乐”说明了什么?

(2)在文中找出你喜欢的或者你认为生动形象的句子,并试着说明理由。句子:

喜欢的理由:

2、通过朗读、理解、品味,文中的人、猫给了我们一些什么感悟呢?谈谈

你的感想。

(1)对于作品中的“我”,对于“我”妄下断语打死可怜猫的事件,我想说:(2)对于作品中的猫,我想说:

(3)我想对作者说:

六、拓展延伸

1、它在园中乱跑,又会爬树,有时蝴蝶安详地飞过时,它也会扑过去捉。它似乎太活泼了,一点也不怕生人,有时由树上跃到墙上,又跑到街上,在那里晒太阳。(这一个镜头,就是一幅美丽的图画,你能用自己的语言描述一个你喜欢的动物吗?)

2、生命是一条河流,任何一朵浪花都不容忽视。生活中的“可怜猫”很多,你遇到过类似错怪别人或被别人误会的事吗?请拿起你的笔写一写。

七、课堂小结,布置作业

1、抄写、积累字词。

2、完成课后练习。

2

猫导学案 【导学目标】 1.了解三只猫的不同外形、性情及在家中的地位,理解作者对第三只猫的死亡所引起的思考及所要表达的思想感情。 2.通过反复诵读,理解内容,感悟中心思想及蕴涵的人生哲理。3.形成关爱动物、善待生命的情感。 【课时计划】 2课时 教法指导: 1.自主学习让学生围绕步骤一中的知识点进行自主学习。 (1)学生带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成步骤二、三中的思考题,准备展示交流。 (2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。 2.合作学习 (1)每个小组派1~2名代表展示步骤二、三中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成不能独立完成的思考题。(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。 (3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。

情景导入生成问题 欣赏猫的图片。 猫,因为它的活泼乖巧,而被许多人所喜爱。可是,著名作家、学者郑振铎却见不得猫,再也养不得猫。这是为什么?下面就让我们一起走近郑振铎,一起解读《猫》,去探个究竟。 自学互研生成新知 步骤一知识梳理,夯实基础。 1.生难字词 (1)字音 污涩(sè )红绫(líng)怅然(chàng)诅骂(zǔ) 蜷伏(quán) 怂恿(sǒng yǒng)惩戒(chéng) 相称(chèn) 郁闷(yù) (2)词义 蜷伏:弯曲身体卧着。 相称:相符;相配。 怂恿:鼓动别人去做。 怅然:不愉快的样子。 惩戒:给予惩罚,使人警戒。 畏罪潜逃:犯了罪怕受到制裁而偷偷逃跑。潜:秘密地。 2.作者名片 郑振铎(1898~1958),现代著名作家、学者、翻译家。笔名西谛、郭源新,福建长乐人。我国新文化运动的倡导者之一。著有短篇小说集

导学案 16 猫 学习目标 1、概括并比较三只猫的不同特点和命运,揣摩文中生动的细节描写。 2、学会概括文章中心。 学习重难点 重点:体会作者对第三只猫之死的悔恨之情,思考其中蕴含的人生哲理。 难点:作者通过对比、烘托的手法揭示作品的寓意和主题。 知识链接 细节描写是指语言描写抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。它是记叙文情节的基本构成单位。细节描写中,主要抓住心理、动作、语言、神态、细节进行描述。 学法指导 概括文章中心,可以借用文本中现成的核心词来概括文意;概括段落,要学会找中心句,中心句的位置也很有讲究,有的是首括句,有的是尾括句,有的是过渡句,还有的是要用自己的语言来总结。 一、课前预习基础梳理 1、初读课文,给下列加点字注音。 诅.()骂怅.()然怂恿 ..()() 蜷.()伏一缕.() 2、本文选自(),作者(),福建长乐人,作家、翻译家、文学史家。 二、独立思考课文初探 朗读课文,标记猫的来历、外形、性情、在家中的地位、结局的语句,理解作品内容。完成下列表格。

三、集思广益合作探究 文中作者有几次养猫经历?三次的结局是怎么样的呢? ——三次;失踪或死亡 1、作者第一次是如何养猫的? (1)这只猫的最大特点是什么?有具体的根据吗? (2)这样的一只猫,“我“喜欢吗?但是这种快乐长久了吗? (3)当听说小猫死了,我的心情如何? 2、不管怎样这只小猫还是离”我”而去了,那么”我”又是如何化解心中这份酸辛的呢?(向别处要一只新的小猫)那这一次的境况又是如何的呢? (1)与第一只小猫相比,这只小猫的”性格”是如何的呢?你能具体说说你的理由吗?它如此的有趣和活泼,那”我”喜爱这只小猫的吗? (2)看来我们的生活离不开它了,那么当有一天它突然失踪了,你猜”我”会怎么样? (4)尽管作者企图存在侥幸心理,但是结果还是残酷摆在了面前,他的心情如何? 3、第二次养的黄色小猫被人捉去应该说令”我”伤心不已,但俗话说的好“时间是抚平心灵创伤最好的药”,“我”最终又养猫了吗? (1)这只猫是如何得来的?我家为何要收养它? (2)这只小猫与前两只相比最大的特点是什么? (3)如此难看、不活泼的小猫在”我”家受欢迎吗?虽然它如此地不受欢迎,但是也有引起我们”留心”的时候,你能找出来吗?它在”凝望”什么呢,仅仅是那对黄鸟吗? (4)然而就是这一”凝望”埋下了祸根,后来发生了什么事情?当“我”得知芙蓉鸟被害的第一反映是什么?”我”判断是谁干的?为何说”一定是猫”?真

第一章静电场第二讲库仑定律 基本要求 1.知道库仑定律的内容及适用条件,会用库仑定律进行简单的计算。 2.了解点电荷的概念,体会科学研究中的理想模型方法。 发展要求了解库仑扭秤实验及其所蕴含的设计思想。 说明 1.利用库仑定律公式求解静力学问题,只限于所受各力在同一直线上或可运 用直角三角形知识求解的情形。 2.利用库仑定律公式与其他动力学规律求解力学与电学综合的问题,只要求所受各力在同一直线上的情形。 三、课标定位: 1.通过演示实验,定性了解电荷之间的作用力大小与电荷量的多少以及电荷之间距离 大小的关系. 2.明确点电荷是个理想模型.知道带电体简化为点电荷的条件,感悟科学研究中建立 理想模型的重要意义. 3.知道库仑定律的文字表述及其公式表述,通过静电力与万有引力的对比,体会自然 规律的多样性和统一性. 4.了解库仑扭秤实验. 四、自主学习: (一)、库仑定律 1.内容:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成, 与它们的成反比,作用力的方向在它们的连线上. 2.公式:F=k q1q2 r2,其中,叫做静电力常量. 3.适用条件:(1) ;(2) . 4.点电荷:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以至带电体的、 大小及电荷分布状况对它们之间的作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就可以看成 带电的点,叫做点电荷 温馨提示点电荷是理想化模型,只有在忽略了带电体的形状、大小对研究的问题没有 影响时,即可视为点电荷.点电荷的电量等于带电体的电量. (二)、库仑的实验 1.库仑扭秤实验是通过比较静电力F大小的.实验结果发现静电力F与 距离r的成反比. 2.库仑在实验中为研究F与q的关系,采用的是用两个的金属小球电荷量的方法,发现F与q1和q2的成正比. (三)、静电力叠加原理 对于两个以上的点电荷,两个电荷间的作用力不受其他电荷影响.其中每一个点电荷 所受的总的静电力,等于其他点电荷分别单独存在时对该点电荷的作用力的. 五、核心要点突破(名师解疑):

夏津实验中学课型:新授主备人:肖坤审核人:班级:姓名:日期:序号:() 16.猫 第二课时 一、自主学习 (一)明确目标: 1.学习目标: (1)把握课文内容,体会对比的写法。 (2)学习生动的细节描写。 (3)体会文章的思想感情及蕴涵的人生哲理。 2.学习重难点: (1)理解课文,品味作者深情 (2)多角度理解文章主旨 3.背景链接: 《猫》最初发表在1925年11月间出版的《文学周报》(文学研究会会刊)第199期上。它是郑振铎从事文学创作的早期作品。在此之前他的其他作品,其内容已经触及到五四时期青年要求自由平等、个性解放等问题,即使是对不会说话的猫,因为我没有判断明白,便妄下断语,冤苦了一只不能说话辩诉的动物,从而感到自己的良心受了伤。这些深表忏悔的话,表明了作品中主人公我有知错求改和实事求是之心,表明了作者受到了当时颇具影响力的某些人生观念如平等、公正地待人接物,不伤害无辜,不欺凌弱小等观念的影响。 (二)自主探究 1.基础巩固 (1)本文选自《郑振铎文集》,文体是,作者是,现代、、。 (2)全文用人称叙述了“我家”三次养猫的经历,从中表现出作者、、等不同的感受。 2.探究文本。 争做公正小法官,审判:芙蓉鸟被害案 芙蓉鸟被害案[森林153号刑事案] 案发现场情况: _____ 犯罪嫌疑人: 犯罪嫌疑人作案的可能性: ①案发前的表现现: ②案发后的表现:_____________ 对犯罪嫌疑人的惩罚方式:_____ ____ 案件定性: 定性依据: 杀死鸟的真正凶手是 假如你就是那只猫,当时你会怎样为自己辩护呢?(请用第一人称写一段话,语言要符合身份和地位。)_____________________________________________ 案件反思:在知道案件的真相后,作者的心情是怎样的?(在原文划出并品读) 反思篇:请你以作者的口吻为第三只猫写一段哀悼性的文字,表达“我”的忏悔之情________________________________________________________ 二、训练达标。 达标测试 1.文章共写了只猫,即自家喂养的只猫和偷吃芙蓉鸟的黑猫。重点写了第只猫,其篇幅占了三分之一有余。 2.第二只猫丢失后,作者写道:自此,我家好久不养猫。第三只猫死后,作者写道:自此,我家永不养猫。试体会这两句话中包含的思想感情有什么不同。 反思:

16 猫 学习目标 1. 继续学习默读的技巧,养成圈点勾画做摘录的习惯。 2. 概括并比较三只猫的不同特点和命运,揣摩文中生动的细节描写。(重点) 3. 体会文章的思想感情及蕴涵的人生哲理(难点) 自主预习 1.阅读下面的小资料,完成填空。 (1)作家作品 1.了解作者 郑振铎(1898—1958),福建长乐县人。现代作家、文学家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国进行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。 2.写作背景: 《猫》是郑振铎从事文学创作的早期作品,适逢“五四”青年要求自由平等、个性解放等问题,即使对不会说话的猫也应如此。在他这一时期的作品中,表现出新思想、新观念;表达出同情弱小无辜,谴责专制霸道;弘扬公道、民主、博爱的思想。 2.给加点的字注音。 污涩.( ) 红绫.( ) 怂恿..( ) 怅.然( ) 蜷.伏( ) 惩.戒( ) 诅.骂( ) 虐.待( ) 鲜艳 ) (相称) 鲜 称 (称号) 3.把下列词语的意思补充完整。 怂恿: 。 怅然: 。 :犯罪后怕受制裁而逃走。 :不声不响,闭口无言。 妄下断语: 。 4.默读课文,根据以下习题做好圈点勾画。 1.用简洁的语言概括本文的主要内容。 文章记述了“我”三次养猫的经历。 2.全文可以分为几个部分?找出有关起止段落,划分文章结构。 三部分,一(1至2段)二(3至14段)三(15至34段) 3.文章写了几只猫?重点写哪—只? 三只猫,第三只

26猫导学案 精彩开篇词 动物是人类的生存伙伴,它们的生命也是一条河流,任何一朵浪花都不容忽视。作为人类的一员,我们是不是也该学着思考人与动物的关系,重新思考人类与那些用血肉之躯供我们吃穿、赏玩、奴役的生灵们的相处方式? 学习目标 1.了解三只猫的不同外形、性情及在家中的地位。 2.体会文章的思想感情及蕴涵的人生哲理。 3.揣摩生动的细节描写。 4.通过品读探究,懂得宽容仁爱、关爱弱小的道理并努力实践。 教学过程 一、新课导入 猫,是一种温顺、活泼乖巧,而被许多人所喜爱。可是,著名作家、学者郑振铎却见不得猫,再也养不得猫。这是为什么?下面就让我们一起走近郑振铎,一起解读《猫》,去探个究竟。 二、自学指导(一)——预习与交流 1.朗读课文,给下面加点的生字词注音。 相称(chan) 郁(yù)闷一缕(lǚ) 娱(yú)乐污涩(sa) 怂恿(sǒng yǒng) 婢(bì)女蜷(quán)伏惩(ch?ng)戒怅(chàng)然 2.解释文中重点词语的意思。 污涩:污涩指肮脏不光滑的事物。 怂恿:从旁劝说鼓动 蜷伏:弯曲身体卧着 悲楚:悲哀痛苦 惩戒:惩罚以示警戒 妄下断语:乱下断定的话 逞能:争强好胜不量力而行 恍惚:不清楚、不分明,多形容记忆、听觉、视觉 一尘不染:形容东西的洁净和行为的清净。 眼花缭乱:看着复杂纷繁的东西而感到迷乱。 秩序井然:指有条不紊,做事有序,不杂乱。井然,有条理的样子。 3.作者链接 郑振铎(1898-1958),福建长乐县人。现代作家、文学家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国进行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。 三、自学指导(二)——合作与探究 (一)整体感知 学生自由朗读课文,思考: 1.请用一句话概括文章主要内容。 【交流点拨】写“我”家三次养猫的经历。

必修2 导学案 Unit 1 Cultural relics Class:____________ No: _____ Group:____________ Name:______________ Part 1 Words and Expressions 【使用说明与学法指导】 1.预习案:I. 练读词汇表、听录音跟读。 II. 熟背词汇拓展表。 2.练习案:堂上使用或课后作业,熟读熟记。 【学习目标】 1.熟读掌握本单元词汇表,并记住适当的拓展词汇。 2.对本单元的词汇熟练运用。 3.能够在课文阅读中加深对词汇的理解和运用。 【预习案】 一.单词填空:

1. As is known, the Great wall is one of the wonders (奇迹) of the world. 2. In the accident, only two people survived (存活) at last. 3. The building is specially designed (设计) for the homeless people. 4. The furniture (家具) in your room looks new at the first sight. 5. Enough evidence (证据) can help him a lot in the court. 6. Most of scholars agree that the first dynasty (朝代) of China was the Xia about 2100 to 1600 BC. 7. I have some doubt (怀疑) whether they will come here on time. 8. He removed (移开) his trousers and I found the wound. 9. Haven’t you seen through (识破) he had enough treasure (财宝) by cheating? 10.The fancy (奇特的) style attracted a large number of people. 11. The policemen searched (搜寻)the mountain for the missing boy but didn’t find him. 12. Beside the entrance (入口) to the church, turn right. 13. We’d better check on the game in the local (当地的) paper. 14. I had a very nice reception (接待) last night with some beautiful flowers. 15. Many rich women are fond of the expensive jewels. (珠宝) 16. She was always there at half past eight, having an informal (非正式的,随意的) talk with the children. 17. The two boats sank (下沉) together into the sea. 18. The United Nations Security Council will debate (辩论) the issue today. 19. Eyewitnesses (目击者) say the police then opened fire on the crowd. 20. The society is celebrating (庆祝) its tenth anniversary this year. 5. Do you know when they can finish the decoration of the bathroom? (decorate) 6. The queen thought that her jewel was of great value and it’s invaluable, but actually it’s a fake one and it’s valueless. (value) 7. It’s evident that he was guilty with so much evidence. (evident) 8. Three children are removed from the school for persistent bad behavior. There are various events leading the removal of the president. (remove) 9. Please don’t ask me to select what I love, for I will be so annoyed at the selection. (select) 10. Without doubt, he was badly injured in the race, and it’s doubtful that he’ll ever walk again. (doubt) Part 2 Language Points in Reading 1 【使用说明与学法指导】 1.预习部分:I. 精读课文,互译文中的词汇、句型及语法结构。 II. 记下自己的疑问,以备堂上讨论,释疑。 2.探究部分:堂上完成。 3.练习部分:堂上或课后完成。 【学习目标】 1.熟读掌握Reading 1中出现的语言点,温故知新。

17、《猫》导学案 一、创设情境,定位目标 学习目标: 1、理解对比手法的使用。 2、理解细节描写对刻画形象的作用,理解故事中所包含的哲理 3、体会作者同情、怜爱弱小者的思想感情。 二、课前检测 1、作者介绍: 郑振铎(1898-1958),福建长乐县人。现代作家、文学家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国实行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。 2 、根据拼音写汉字: 污sè()sǒngyǒng() bì女() quán伏()chéng戒()chàng然()zǔ骂()红líng()3、学生自由朗读全文,标号段序。思考以下问题: (1)文章写了几只猫?重点写哪一只? _____________________________________________________________________ (2)全文能够分为几个部分?找出相关起止段落,划分文章结构。 三、自主学习,互助合作,质疑释疑 1、学生齐读课文第一部分。 2、指名学生复述第一只猫的故事。 3、学生思考讨论,解决以下问题: ①作者从哪两个时间段来写猫的形态? ②家里的人对这只猫的态度怎样?从哪些细节描写能够看出来? ③这只猫的结局怎么样?家里人的态度是怎样的? 4、学生自由朗读第二部分。 5、思考以下问题: ①第二只猫的“更有趣、更活泼”,是从哪些方面来表现的? ②画出文段中表现家里的人对它的态度的词句,体会家里人对它的感情。 ③这只猫的结局怎么样?大家持什么感情? ④家里人对周家的丫头,不知名的捉去描的人所持的态度,说明了什么? 6、研读课文第三部分内容。 a、默读第15 16段。 ①第三只猫的“可厌”,是从哪些方面来描写的? ②对第三只猫的厌恶,作者写了这样几句话:“大家都不大喜欢它,连三妹那样爱猫的,对于它也不加注意,它在我家仍是一只若有若无的动物。”这几句话在表现的角度上有什么不同? b、自由诵读第17-29段。 请将“芙蓉鸟事件”的始末,按照故事发展的过程,给每一情节拟一个小标题,并

《牲畜林》导学案答案版 编写人:余丽华审定人:王宏伟编写时间:2015/11/2 班级:_________ 组别:_________ 组名:_________ 姓名:_________ 学习目标: 1、领会作品的内容和题旨 2、体会平实又隐含幽默的语言 3、认识与理解小说层层递进的结构 学习重点与难点: 重点:了解小说结构的“延迟法”特点。 难点:作者是如何减少小说主题的沉重性的 知识链接: 1、导入课文 猴子在地里掰玉米,刚掰下一个,觉得前面的更好,就扔下手里的去掰另一个。另一个到手,觉得还有更好的,就把到手的又扔掉,去掰那个“更好的”。这样一路走一路掰,不知不觉走到了地的尽头,这时天色已晚,只得慌慌张张随便掰一个回家了。回去一看,恰恰是个烂玉米。 小说《牲畜林》也给我们讲了一个这样一个传奇的故事,只不过猴子变成了德国兵,他也像猴子掰玉米一样,不断地放下这个牲畜,去抓另一个……今天我们来学习这篇课文。2.作者简介:卡尔维诺,意大利人,当代作家。卡尔维诺是一位有着富于幻想,具有童话气质的作家,同时又是一位有着宇宙和科学的背景,耽于哲思和无限探索的作家。 处女作:《通向蜘蛛巢的小路》。代表作:小说《命运交织的城堡》《寒冬夜行人》《我们的先人》《宇宙谐趣》《看不见的城市》《寒冬夜行人》。20世纪小说经典理论著作:《未来千年文学备忘录》。编著童话集:《意大利童话》。 3.写作背景:《牲畜林》的背景是二战期间意大利人民反抗德国入侵。。虽然从中我们一点

也嗅不到血腥的气味。事实上这篇《牲畜林》表现了人们战胜法西斯的乐观精神。 学习过程: 一.整体感知:1.阅读全文,分析下列各项中正确的两项是( DE ) A.卡尔维诺,西班牙作家。他是一位有着富于幻想,具有童话气质的作家,同时又是一位有着宇宙和科学的背景,耽于哲思和无限探索的作家。代表作有《寒冬夜行人》《我们的先人《看不见的城市》。 B.朱阿之所以拿起武器,是因为他在世上唯一的财产“花大姐”要被德国兵带走,所以结尾处受到大家的欢迎是对他的嘲讽。 C.小说中农民朱阿的小母牛把一个德国兵引入众多牲畜藏身的密林之中, 德国兵像猴子掰苞谷一样, 不断地放下这个牲畜, 去抓另外一个, 而朱阿举着猎枪不敢开枪, 生怕误伤了牲畜。…朱阿一共有五次打算射击, 其中四次准备射击却因为各种原因而没有发射。 D.“延迟”是层层推进结构中的一种手法,就是指在小说的进展过程中,作者竭力给故事、人物、心理的进展设置障碍。小说中,作者故意地使用了多次“延迟”手法——朱阿举起猎枪准备射杀德国兵时多次被阻止——使得读者觉得希望不至于完全破灭,在捉迷藏的游戏中,一环扣一环,实现了小说的结构张力。 E.《牲畜林》的背景是战争,我们却几乎嗅不到一丝血腥味,也看不到大义凛然的英雄形象。它用文学的轻松对抗生活的沉重,以这样的方式反思战争,比纯粹表现战争的沉重与残酷更令人深思,更有力量。 二、人物与语言 2.阅读过作品后,你能用文中的语句告诉我这个故事发生的背景吗? 明确:“在那扫荡的日子里”“逃难的时候”“德国鬼子”“最伟大的游击队员”,这些都暗示了小说的背景:意大利人民反抗德国入侵。 3. 文中有两位关键人物,是谁?请在文中找出有关朱阿的描写,并简要概括这个人物形

Book 3 Module 1 Europe Words across boot continental face range landmark gallery situated symbol located architect project sculpture birthplace civilization ancient opposite sign agreement whereabouts govern head representative parliament region geographical feature produce 1.横过;穿过 2.长筒靴;皮靴 3. 大陆的;大洲的 4.面对;面向 5.山脉 6.标志性建筑 7.美术馆;画廊 8.坐落(某处)的;位于(某处)的 9.象征;符号 10.位于 11.建筑师 12.计划;项目;工程 13.雕刻;泥塑 14.发源地 15.文明 16.古代的 17.在…对面 18.签署 19.协议;契约 20.在哪里 21.统治;治理 22. 代表 23.国会;议会 24.地区;区域 25.地区;区域 26.地里的 27.特点 28.产品;农产品 第一课时 Introduction and Function Step 1 Lead-in How many continents/Oceans are there in the world?—seven (four) What are they? —Asia—Europe—Africa-- (North/South) America -- Oceania -- Antarctica --the Arctic Ocean (北冰)the Atlantic Ocean(大西洋)the Pacific Ocean (太平洋) the Indian Ocean (印度洋) Step 2 Ask the students to look at the map and tell us what they can see

《猫》导学案 学习目标: 1、准确把握作品的主要内容,了解三起三落、互为关联的情节和结构。 2、学习本文在描写动物时,抓住特征、细处着笔、生动刻画的手法。 3、揣摩文中描写“我”心理活动的句子,体会人物复杂变化的感情,并对此发表自己的看法。 4、体会文章的思想感情及蕴含的人生哲理,认识不公正的待遇正是遭受不幸的根源,学会客观公正、宽容仁爱、关爱弱小的待人处世原则。 预习导学: 1、作品简介 《猫》发表于1925年,是郑振铎创作的早期作品。作品中虚构的“我”,是三只猫的主人,他喜欢前两只猫,厌恶第三只猫;他就是前两只猫悲剧的目击者,又是第三只猫悲剧的制造者。这样,作者可以很自然的利用“我”在文章中的地位,借“我”之口,抒发真情实感,揭示作品的主题思想,引起读者的共鸣,收到强烈的艺术效果。即使是冤苦了一只不能说话辩诉的动物,也感到自己的良心受了伤。这些深表忏悔的话,表明了作品中的主人公“我”有知错求改和实事求是之心,也表明了作者受到当时颇具影响力的某些人生观念如平等、公正地待人接物,不伤害无辜,不欺凌弱小等观念的影响。2、本文的作者是代作家、学者、翻译家,福建长乐人,著名作家也是祖籍这里。 学习过程: 一、导入新课 你喜欢猫吗?谈谈你对猫的认识。 二、基础积累 1、根据拼音写汉字,给加点的字注音。 污sa红绫.sǒng yǒng 怅.然 蜷.伏bēi chǔ惩.jia安xiáng zǔ骂虐.待wàng 下断语畏罪qián 逃 2、解释下列词语并选择其中两个造句。 污涩: 蜷伏: 怂恿: 怅然: 妄下断语: 造句: 三、初读课文,给课文标上段序,完成下列表格。 四、再读课文,合作探究 1、按“读,我看到了一只的猫”这样的句式谈感悟。 1

春我开口,我表达。我 交流,我收获! 选修《外国小说欣赏》第七单元导学案 【使用说明与学法指导】 1、熟读课文,熟悉文章内容,勾画重要字词及疑难语句。 2、以“话题”引领“阅读”,以“阅读”感悟“话题”,以“思考与实践”加深“阅读”。 第一学时预习案 学习目标: 1. 依据【学法指导】通读本单元两篇小说及单元话题,自定单元学习目标及重难点; 2.感知课文,整理疑惑; 3.了解作家作品; 4.字词等基础知识积累。 自主学习——建立自信,克服畏惧,尝试新知 一、通读本单元课文《山羊特拉兹》、《礼拜二午睡时刻》及单元话题“情感”,定学习目标及重难点。 定目标、明重点: 通读本单元内容后,你认为学习本单元应该掌握: 1、体会作品的内容与主题 2、理解情感在小说中的魅力和作用以及小说对情感的不同处理 3、考察小说的情感因素及其作品内容、题旨的关系 4、了解现代小说的情感现状 5、了解加西亚·马尔克斯和魔幻现实主义小说 其中,需要重点把握的是: 1、体会作品的内容与主题 2、考察小说的情感因素及其作品内容、题旨的关系 二、课前预习导读 1、个性化阅读:选择一个角度谈谈你对小说的读后感受。(内容主题方面) 《山羊特拉兹》 《礼拜二午睡时刻》 2、谈谈你的发现。(写法方面)

发展学 生 个 性, 追 求教育品质! 高 二语文 《山羊特拉兹》 《礼拜二午睡时刻》 三、预习调查发现 写出质疑,小组长将质疑收集归纳。(小组长整理本组其他同学的质疑,要将问题分类归纳,梳理) 1、 2、 3、 4、 5、 四、知识链接 1.作者简介 艾萨克·什维斯·辛格(1904—1991),美国著名犹太作家,1978年 诺贝尔文学奖获得者。辛格生于当时在沙俄统治下的波兰。1943年他加入了美国国籍。辛格一生出版了九部长篇小说、十部短篇小说集、 两部剧本、十六本儿童故事集。曾先后两次荣获美国图书奖,辛格被 称为当代最会讲故事的作家。 主要作品有《傻瓜吉姆佩尔》《卢布林的魔法师》《庄园》《冤家,一个爱情故事》《萧莎》,课文是他的一则童话。 1978年获得诺贝尔奖的理由:因为他有充满激情的叙事艺术,这种艺术既扎根于波兰犹太人的文化传统,又反映了人类普遍处境。 加西亚·马尔克斯(1928-),哥伦比亚作家,拉美魔幻现实主义小说的代表人物。代表作长篇小说《百年孤独》“以结构丰富的想象世界,其中揉混着魔幻与现实,反映出整个大陆的生命矛盾”获诺贝尔文学奖。 代表作品:《百年孤独》,《霍乱时期的爱情》

《猫》导学案及答案 课型:讲读课 【学习目标】 1、理解对比手法的运用。 2、理解细节描写对刻画形象的作用,理解故事中所包含的哲理。 【学习重点】 1、理解对比手法的运用 【学习难点】 1、理解细节描写对刻画形象的作用,理解故事中所包含的哲理 【课堂过程】 【自学质疑】 作者链接 郑振铎(1898-1958),福建长乐县人。现代作家、文学家,我国新文化运动的倡导者之一。新中国成立后,曾担任中国科学院考古研究所所长、全国作协理事等职。1958年10月率中国文化代表团前往阿富汗等国进行友好访问时,因飞机失事不幸遇难。他的主要著作有《中国历史参考图谱》《中国俗文学史》《欧行日记》《海燕》《山中杂记》等。 1、朗读课文,给下面加点的生字词注音。 相称( ) 郁( )闷一缕( ) 娱( )乐污涩( ) 怂恿( ) 婢( )女蜷( )伏惩( )戒怅( )然 2.解释文中重点词语的意思。 污涩: 怂恿: 蜷伏: 悲楚: 惩戒: 妄下断语: 逞能: 恍惚: 一尘不染: 眼花缭乱: 秩序井然: 【合作探究】 1、请用一句话概括文章主要内容。 2、朗读课文,完成下表

、作者重几只猫?为什么? 【展示提高】 1.第三只猫难看也罢、忧郁也罢,但这都不妨碍它成长。然而,这种平静的生活很快消失,不幸随之而来,猫的遭遇是什么? 2.“我”根据什么判定芙蓉鸟是这只猫咬死的? 3.猫究竟为什么要“凝望”鸟笼呢? 4.我的判断是否准确?是谁咬死了芙蓉鸟?根据是什么? 5.为什么“我”对于第三只猫的死亡比前两只猫的亡失更“难过得多”? 6.作者通过回忆三次养猫的经历,告诉我们一个怎样的人生道理?

猫导学案(人教版-含答案)

第26课猫导学案(含答案)第一课时文本感知 诊断性测试 1.给下列词语注音 污涩.()怂恿 ..()怅.然() 蜷.伏()惩戒 ..()虐.待() 2.改正下列错别字 毫无生意安祥辨诉 3.解释下列词语。 (1)污涩: (2)怂恿: (3)怅然: (4)妄下断语: 4.造句:提心吊胆—— 5.选词填空。 (1)三妹常常取了一条红C.一位优秀的有20多年教学经验的我们学校的语文教师,调到北京去了。D.他清楚地记得,一周前,一个人背着一个黑色的皮包,从这条小路匆匆地走进村子,径直走进了王明那有些破败的小院。 7.“想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒,我的虐待,都是针,刺我的良心的针!”使用了什么手法,作者要表达什么意思? 8.填空 本文作者是,本文选自《 》 9.阅读下面一段话,按要求答题。(2011·盐城)

带,或一根绳子,在它面前来回的( ) 着,它便扑过来抢,又扑过去抢。 (2)三妹便( )着她去要一只来。 (3)隐身在阳光里( )的绿叶中,好像在等待着要捉捕什么似的。 (4)冬天的早晨,门口( )着一只很可怜的小猫。 6.下列句子没有语病的一句是() A.我国石油的生产,长期不能自给,一旦中东地区局势出现动荡,我国的燃油市场也将随之出现波动。B.我们应该发挥广大青年的充分的作用,让他们在亚太市长峰会期间各显其能,使来宾们从中感受到重庆青年的友好。 《铁军颂·盐阜情》纪念新四军重建军部七十周年音乐会在央视三套播出。这场音乐会让全国观众估享受高品位的视听艺术盛宴的同时,也深深感受到了“水绿盐城”的崭新风貌和独特mèi力。央视已把这场音乐会成为庆祝建党九十周年的重头戏之一,在央视频道多次播出。 ⑴给加点字注音或根据拼音写汉字: 盛.宴崭.新 mèi力 ⑵画线句有语病,请写出修改后的句子。 重点字音:重点词语:

《祝福》教案 【导入设计】 人物的塑造,鲁迅先生可谓高手而且还有高论:画人物,最有效的莫过于画他的眼睛。今天,我们就一起来探究这位高手是怎样通过画眼睛来画出栩栩如生的人物的。 第一课时 【教学目标】 一、识记:作者、作品等相关文学常识。 二、理解: 1.梳理文章情节结构; 2.初步了解祥林嫂的人生悲剧; 3.认识封建社会对人性的迫害。 【使用说明】 1.10分钟课前独立完成导学案.2.20分钟讨论、交流、质疑,老师点拔.3.10分钟当堂训练.4.5分钟巩固、记诵、小结. 【预习热身】 一.知识链接 1、作者简介 鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国新文学的奠基人。主要作品有:小说集:《呐喊》、《彷徨》;历史小说集《故事新编》;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部。 《呐喊》收录了他自1918至1922年间所写的《故乡》《社戏》《孔乙己》《药》《阿Q 正传》等14篇作品,此时的作品保留着“五四”前后奋起呼喊的时代特色;《彷徨》是他的第二部小说集,收录了写自1924年至1925年的《祝福》《在酒楼上》《伤逝》《离婚》等11篇小说,这些作品反映了鲁迅在20年代中期的思想苦闷,表现了他不断探索真理、寻找出路的可贵精神。他在《彷徨》书扉页上引用《离骚》诗句:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”后来在《题〈彷徨〉》一诗中说:“寂寞新文苑,平安旧战场,两间余一卒,荷戟独彷徨。” 2、写作背景 《祝福》是鲁迅的小说代表作之一,它是鲁迅第二个小说集《彷徨》中的第一篇。小说反映了辛亥革命以后旧中国黑暗的社会现实。《祝福》写于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。鲁迅正以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了。他看到帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,中国的广大人民,尤其是农民,日益贫困,他们过着饥寒交迫的生活,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。因此他在作品《祝福》里,深刻地展示了这一时期中国农村的真实面貌。新文化运动的口号是“民主、科学”,而阻止中国进入民主、科学时代的最大障碍,就是中国两千多年遗留下来的腐朽愚昧的封建思想.妇女则是封建思想的最大受害者.鲁迅选择妇女题材,写作了《祝福》这篇小说。目的是为了深刻揭露封建思想文化的流弊和余毒. 3、文学常识 (1)、小说是通过完整的故事情节和典型环境的描写,塑造各种具有典型性格的人物,广泛地、多角度地反映社会生活的一种文学作品。小说的三要素:人物、情节、环境(自然环境、社会环境)。小说的情节结构一般分序幕,开端,发展,高潮,结局,尾声。 (2)、四书:朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,和《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。 4、关于“祝福” “祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种迷信习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。 补充:封建思想的几个主要组成部分: (1)贞节 从宋代起,中国封建社会走向衰落,封建思想越加保守、僵化、反动。此时理学出现了,主张

《猫》(郑振铎)导学案 学习目标: 1、反复朗读,品读关键语句,体会作者思想感情。 2、引导学生积极参与,合作探究,多角度理解文章的主旨。 学习过程: 一、明确学习目标: 1、反复朗读,品读关键语句,体会作者思想感情。 2、引导学生积极参与,合作探究,多角度理解文章的主旨。 二、检查预习:给划线的字注音:忧郁污涩怅然蜷伏惩戒凝望诅骂怂恿叮嘱妄下断语 三、读猫,说故事 我养了几只猫?你最喜欢哪一只猫? 怎么说呢,老师先举个例子。比如,我说第一只猫,可以这样说:我是郑家养的第一只猫。我的老家是主人家的隔壁。来到新家,我也很喜欢,常在阳光下打滚,还扑来扑去地和主人的三妹做游戏。主人们都很喜欢我,活泼可爱。它可是不久,我的生命活力渐渐褪去了。两个月以后我依依不舍地离开了主人们。同学们看,老师在说第一只猫的故事时,运用了第一人称,在忠于原文的基础上增加了创意,不仅交代了这只猫的来历,还说了这只猫的个性特点——它的活泼,是不是啊?还交代了它的结局。咱们就用这样的方法来讲述第二只、第三只猫的故事。 (选择两人讲述故事即可,若同学讲述不精彩,可以再请一位补充。) 点拨思考: 三只猫,用墨一致吗?作者着重写了哪一只猫?前两只猫可不可以删除? 三次养猫的故事层层推进,写花白猫、小黄猫是为详写第三只猫(可怜猫)作必要的铺垫,是为了与第三只猫形成鲜明的对比。这种布局,有利于更好地刻画形象、凸现中心。(详略铺垫) 四、读人,悟真情; 俗话说:言为心声。三只小猫带给“我”不同的感受,它们的亡失也使“我”的心灵受到不同程度的触动。同学们,你能体会到作者心灵深处情感的跃动吗?速读课文,画出表现作者情感的语句,圈画出表现作者心情的词语。

厚德树人 博学经世 1 高二语文学科导学案(教师版) 主编人:郑国清 审核人: 黄静群 定稿日:2017. 2 《促织》 【课题】 《促织》(粤教版教材《选修5》) 【课型】 本文属于短篇小说阅读课 【教学目标】 知识与能力 1.了解蒲松龄及其文言短篇小说集《聊斋志异》。 2.学习鉴赏古代短篇文言小说,能读懂原文,把握情节、人物,领会主旨,赏析技巧。 3.从课文学习中积累文言词汇,增强文言文阅读能力。 过程和方法:诵读、感受、理解、讨论、鉴赏 情感与价值观:认识封建社会中皇帝荒淫无度、官贪吏虐、民不聊生的黑暗现实,增强对历史的认识能力与批判精神。 【教学重难点】 学习文言作品,目的只在“文”“道”两端。从“文”的角度说,是掌握文言文这一承载了丰富文化遗产的语言工具;从“道”的角度说,掌握这一语言工具又是为了更好地认识了解古代社会和古代文化本身。因此,通解文字及从思想内容和写作技巧两方面来解读作品,是学习的重点。对文中“神示佳虫”和“魂化促织”两个超现实的离奇情节的理解和评价,以及对蒲氏自身文末议论的分析判断,是学习的难点。 【教学方法】品读法、讲授法 【教学教具】多媒体 【教学课时】4课时 【教学步骤】 一、导入:聊斋主题曲 蒲松龄的自勉诗(科举路) 有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚; 苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。 二、作者简介及作品介绍 蒲松龄( 1640~ 1715),清文学家。字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先

生,山东淄川(今属山东淄博市)人。出身没落的地主家庭,在贫苦的生活中长大。成年时,家境衰落,生活贫困。自小羡慕功名,醉心科举。十九岁初应童子试,考中县、府、道三个第一,补博士弟子员。后屡应省试皆落第,七十一岁始成贡生。他一生科场失意,生活困顿,又久处乡野,亲眼目睹官绅贪赃枉法,残害人民,心中郁闷不平,于是“假借狐鬼,摹成一书,以抒孤债”,这就是《聊斋志异》的写作目的。 蒲松龄20岁左右开始创作《聊斋》,40岁基本完成,以后不断有所修改和增补,直到死前为止,这部作品,是他一生心血的结晶。 《聊斋志异》:其中“聊斋”是作者的书斋名,“志异”就是记述花妖狐鬼及其他一些荒诞不经的奇闻异事。以婚姻爱情、批判科举、揭露黑暗现实为题材,讽刺现实,寄托孤愤。 《聊斋》最突出的特点,就是借前朝的故事或用幻化的鬼狐花妖事,来揭露当时的社会的黑暗社会现实,批露的锋芒直指当朝最高统治者——天子。 《促织》是《聊斋》中的名篇,作者通过写成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀以致倾家荡产,但又终于致富的故事,深刻揭露了封建徭役的残酷,辛辣讽刺“一人飞升,仙及鸡犬”的丑剧,有深刻的社会意义。 艺术特色,则诚如鲁迅先生说的:“用传奇之法,而以志怪之状,如在目前”。情节委婉曲折,布局巧妙,结构严谨,语言精练,善于叙事。 补充:蒲松龄路旁搜奇 蒲松龄在乡里居住的时候,不流于世俗,性格尤其奇怪放诞,以做村里的小孩的老师来养 活自己.他作<聊斋志异>的时候,每天早晨,拿一个大磁罐,里面放着苦茶,又准备了一包烟草,放在过往人多的大路旁.地上放上芦席,坐在上面,烟叶和茶放在身旁.见行人走过,一定强拉 着他跟他说话,随他知道什么,谈论些稀奇古怪的事.(行人)渴了蒲松龄就让他喝茶,或者给他奉上烟,一定让他畅快地谈论才罢.偶然听说了一件事,回去之后加工润色.这样过了二十多年,这本书才完成了,所以笔法非常绝妙.。 郭沫若为蒲松龄纪念馆“聊斋堂”写的对联: 写鬼写妖,高人一等;刺贪刺虐,入骨三分。 “写鬼写妖”,指《聊斋志异》的题材内容,借狐鬼故事来达到“刺贪刺虐”的目的;“高人一等”,是评价蒲松龄在文学史上的杰出贡献;“入骨三分”,则高度概括了他创作的特色和卓越成就。今天,我们将要学习他的名篇《促织》。 三、基础知识积累 (一)通假字 1.昂其直/而高其直(直,通“值”,价值、价格) 2.而翁归(而,通“尔”,你的) 3.手裁举(裁,通“才”,刚刚) 4.虫跃去尺有咫(有,通“又”) 2 厚德树人博学经世