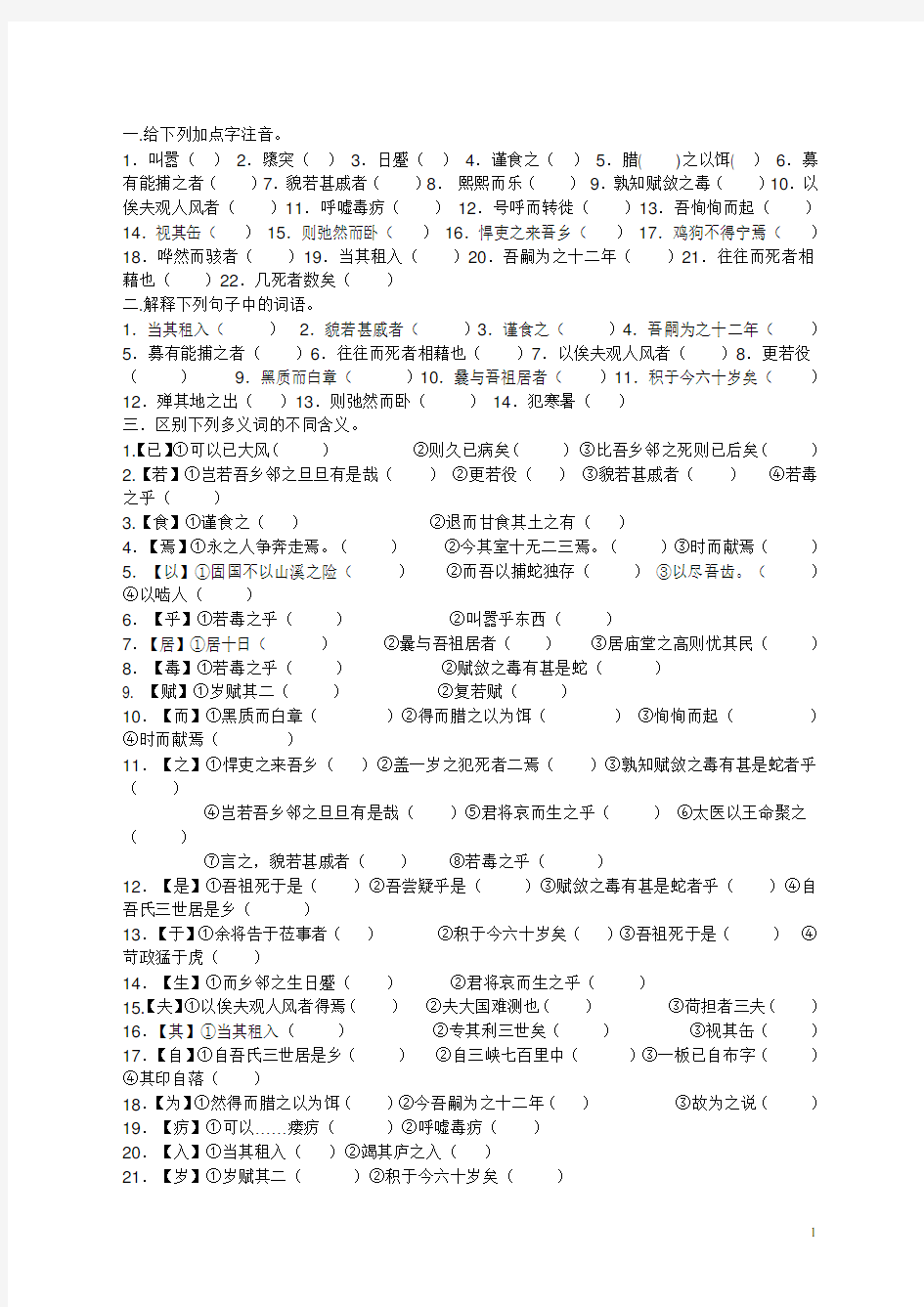

一.给下列加点字注音。

1.叫嚣()2.隳突()3.日蹙()4.谨食之()5.腊( )之以饵( )6.募有能捕之者()7.貌若甚戚者()8.熙熙而乐()9.孰知赋敛之毒()10.以俟夫观人风者()11.呼嘘毒疠()12.号呼而转徙()13.吾恂恂而起()14.视其缶()15.则弛然而卧()16.悍吏之来吾乡()17.鸡狗不得宁焉()18.哗然而骇者()19.当其租入()20.吾嗣为之十二年()21.往往而死者相藉也()22.几死者数矣()

二.解释下列句子中的词语。

1.当其租入()2.貌若甚戚者()3.谨食之()4.吾嗣为之十二年()5.募有能捕之者()6.往往而死者相藉也()7.以俟夫观人风者()8.更若役()9.黑质而白章()10.曩与吾祖居者()11.积于今六十岁矣()12.殚其地之出()13.则弛然而卧()14.犯寒暑()

三.区别下列多义词的不同含义。

1.【已】①可以已大风()②则久已病矣()③比吾乡邻之死则已后矣()

2.【若】①岂若吾乡邻之旦旦有是哉()②更若役()③貌若甚戚者()④若毒之乎()

3.【食】①谨食之()②退而甘食其土之有()

4.【焉】①永之人争奔走焉。()②今其室十无二三焉。()③时而献焉()5.【以】①固国不以山溪之险()②而吾以捕蛇独存()③以尽吾齿。()④以啮人()

6.【乎】①若毒之乎()②叫嚣乎东西()

7.【居】①居十日()②曩与吾祖居者()③居庙堂之高则忧其民()8.【毒】①若毒之乎()②赋敛之毒有甚是蛇()

9. 【赋】①岁赋其二()②复若赋()

10.【而】①黑质而白章()②得而腊之以为饵()③恂恂而起()④时而献焉()

11.【之】①悍吏之来吾乡()②盖一岁之犯死者二焉()③孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎()

④岂若吾乡邻之旦旦有是哉()⑤君将哀而生之乎()⑥太医以王命聚之()

⑦言之,貌若甚戚者()⑧若毒之乎()

12.【是】①吾祖死于是()②吾尝疑乎是()③赋敛之毒有甚是蛇者乎()④自吾氏三世居是乡()

13.【于】①余将告于莅事者()②积于今六十岁矣()③吾祖死于是()④苛政猛于虎()

14.【生】①而乡邻之生日蹙()②君将哀而生之乎()

15.【夫】①以俟夫观人风者得焉()②夫大国难测也()③荷担者三夫()16.【其】①当其租入()②专其利三世矣()③视其缶()17.【自】①自吾氏三世居是乡()②自三峡七百里中()③一板已自布字()④其印自落()

18.【为】①然得而腊之以为饵()②今吾嗣为之十二年()③故为之说()19.【疠】①可以……瘘疠()②呼嘘毒疠()

20.【入】①当其租入()②竭其庐之入()

21.【岁】①岁赋其二()②积于今六十岁矣()

22.【观】①今以蒋氏观之()②以俟夫观人风者得焉

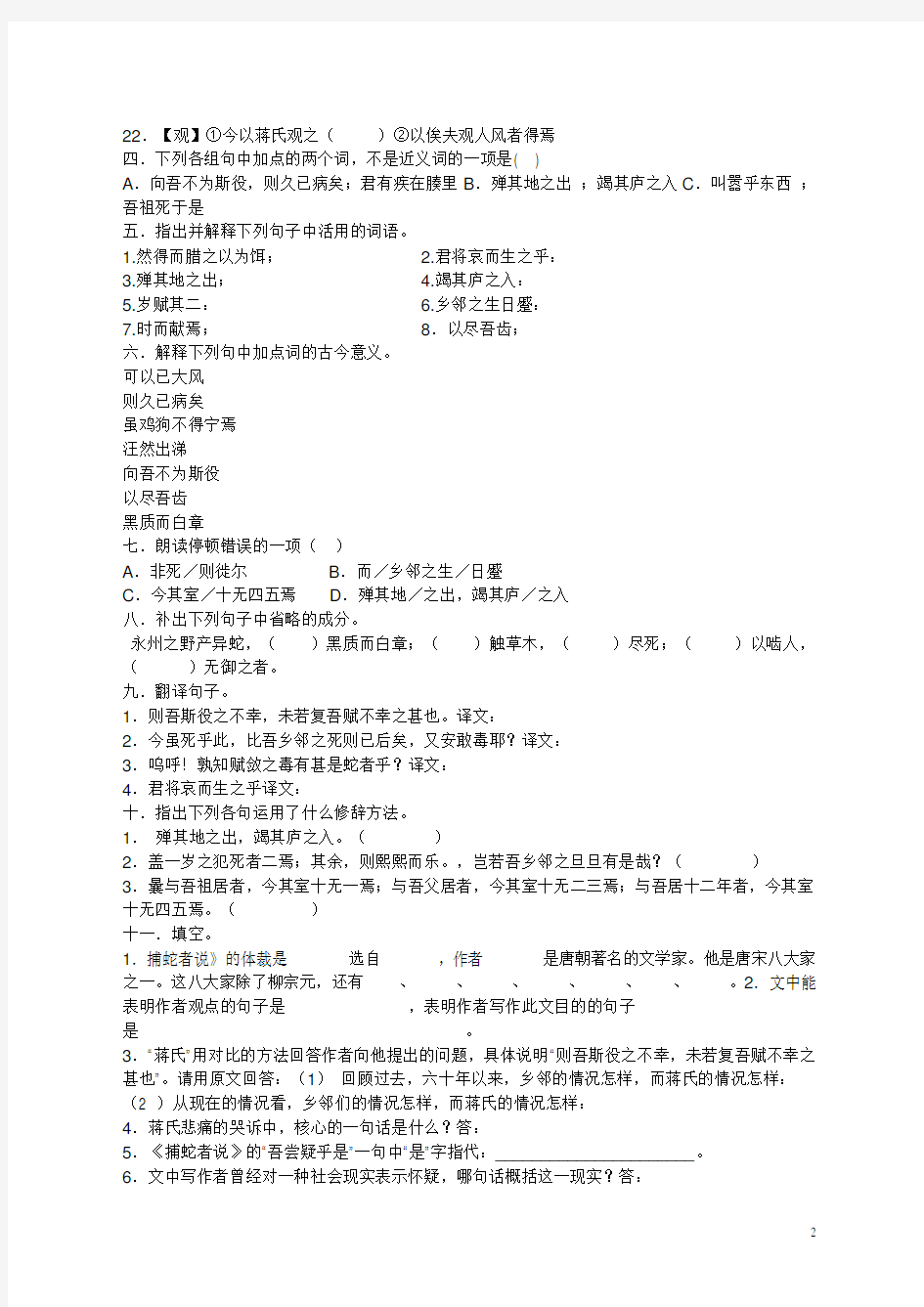

四.下列各组句中加点的两个词,不是近义词的一项是( )

A.向吾不为斯役,则久已病矣;君有疾在腠里B.殚其地之出;竭其庐之入C.叫嚣乎东西;吾祖死于是

五.指出并解释下列句子中活用的词语。

1.然得而腊之以为饵;

2.君将哀而生之乎:

3.殚其地之出;

4.竭其庐之入:

5.岁赋其二:

6.乡邻之生日蹙:

7.时而献焉;8.以尽吾齿;

六.解释下列句中加点词的古今意义。

可以已大风

则久已病矣

虽鸡狗不得宁焉

汪然出涕

向吾不为斯役

以尽吾齿

黑质而白章

七.朗读停顿错误的一项()

A.非死/则徙尔B.而/乡邻之生/日蹙

C.今其室/十无四五焉D.殚其地/之出,竭其庐/之入

八.补出下列句子中省略的成分。

永州之野产异蛇,()黑质而白章;()触草木,()尽死;()以啮人,()无御之者。

九.翻译句子。

1.则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。译文:

2.今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?译文:

3.呜呼!孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?译文:

4.君将哀而生之乎译文:

十.指出下列各句运用了什么修辞方法。

1.殚其地之出,竭其庐之入。()

2.盖一岁之犯死者二焉;其余,则熙熙而乐。,岂若吾乡邻之旦旦有是哉?()

3.曩与吾祖居者,今其室十无一焉;与吾父居者,今其室十无二三焉;与吾居十二年者,今其室十无四五焉。()

十一.填空。

1.捕蛇者说》的体裁是选自,作者是唐朝著名的文学家。他是唐宋八大家之一。这八大家除了柳宗元,还有、、、、、、。2.文中能表明作者观点的句子是,表明作者写作此文目的的句子

是。

3.“蒋氏”用对比的方法回答作者向他提出的问题,具体说明“则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也”。请用原文回答:(1)回顾过去,六十年以来,乡邻的情况怎样,而蒋氏的情况怎样:(2 )从现在的情况看,乡邻们的情况怎样,而蒋氏的情况怎样:

4.蒋氏悲痛的哭诉中,核心的一句话是什么?答:

5.《捕蛇者说》的“吾尝疑乎是”一句中“是”字指代:______________________。

6.文中写作者曾经对一种社会现实表示怀疑,哪句话概括这一现实?答:

7.文中写蒋氏的自述,采用了对比和衬托的手法。蒋氏从各个角度将捕蛇的不幸和赋税带来的不幸加以对比:以他“捕蛇独存”和乡邻“ ”相对比;以他“ ”和乡邻的“鸡狗不得宁”相对比;以他和“一岁之犯死者二焉”和乡邻“ ”相对比;以他的“ ”和乡邻的“先死”相对比,说明捕蛇的“幸运”。

8.作者面对蒋氏诉说的悲惨遭遇表示同情的语句是;作者发出慨叹,进而揭露赋敛毒害的语句是。

十二.文章内容阅读理解。

1.从《捕蛇者说》全文看,第段是描写和记叙,第段是议论。其中第段是蒋氏捕蛇的背景,为后文的展开做了铺垫。第段叙述蒋氏三代捕蛇的苦难家史,为后面的议论打下了基础;而自然而然地得出结论,点出主题。

2.文章第一部分交代了,分三层来写。先交代,再写,最后写。3.课文开头第一句说:“永州之野产异蛇”,接着从三方面对这种蛇之“异”进行描述。

请你指出这种蛇哪三方面“异”,并用原文具体说明。(6分)

(1)蛇之异:

(2)蛇之异:

(3)蛇之异:

4.“永州之野产异蛇”中用“异”,不用“毒”,理解正确的一项()(2分)

A.用“异”说明此蛇格外毒B.用“异”说明与其他蛇都不相同

C.用“异”暗中伏下一个“毒”字,但比“毒”的含义更丰富D.用“异”说明蛇是永州特产

5.永洲之野这种蛇有巨毒,可是“永之人”却争着去捕捉这种蛇,其原因是()

A.这种蛇对人和草木极有害。B.异蛇虽有毒,但可以用来治病。

C.捉到这种蛇可以抵他的税收。D.用这种蛇可以养家糊口。

6.在文章开头,作者为什么要强调“异蛇之毒”?

7.“永之人争奔走焉”的原因是什么?试分析这句话在文中所起的作用。

8.怎样理解文中蒋氏“专其利”中的“利”?

9.课文第四自然段文字所表达的蒋氏的思想感情,理解正确的一项是()

A.悲愤难忍B.痛不欲生C.愤怒控诉C.哀而不伤

10.对“安敢毒耶”理解不当的是()

A.回应上文作者的提问(若毒之乎)。B.用反问句委婉表示捕蛇给自己带来了很多好处。C.这个问答出人意料,使一篇血泪斑斑的控诉带上“哀而不伤”的色调,蕴含更加深刻。

D.暗示了不敢怨恨捕蛇一事,是因为赋敛之毒有甚于蛇。

11.“余闻而愈悲”、“以俟夫观人风者得焉”两句话,反映了作者怎样的思想感情?

12.作者由疑又到信,其中原因是()

A.作者亲眼见到的事实B.作者亲耳听到了许多事实C.蒋氏的血泪控诉D.孔子的观点十分正确

13.蒋氏捕蛇九死一生,却不以捕蛇为苦,反而“熙熙而乐”。造成这种反常心理的原因是什么?

14.出自“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉“一句的成语是,多用来形容。

15.读课文第四段句子“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西……而吾蛇尚存,则弛然而卧。”这些句子使用了对比的手法:和对比,对比是为了说明(此空用课文中的句子回答)。

16.结合上下文理解下列句子的含义,回答问题。

(1)向吾不为斯役,则久已病矣。

(蒋氏捕蛇十二年,“几死者数”可他不以为“病”,反以为“幸”,这反映了他什么样的心态?其中又蕴涵着他怎样的情感?)

(2)退而甘食其土之有,以尽吾齿。

(在常人看来,蒋氏“一岁之犯死者二”,何“甘”之有?对此,你是怎么理解的?作者这样写,蕴涵着他怎样的情感?)

17.蒋氏是否真的不怨恨捕蛇这件事?

18.柳宗元写蒋氏沉痛的诉说意义何在?

19.文章中为什么要引用孔子的“苛政猛于虎”这句话?

20.本文的主旨是在说明“赋敛之毒有甚于蛇”,但文中的蒋氏却“弛然而卧”“退面食其土之有”“熙熙而乐”。你是如何理解蒋氏的“甘”和“乐”的呢?请结合课文加以说明。

21.柳宗元是封建时代的一名官吏,为什么他能写出《捕蛇者说》这样揭露赋敛之毒甚于毒蛇的文章呢?

22.《捕蛇者说》一文引孔子的话“苛政猛于虎也”作结,说明柳宗元和孔孟之道在政治思想上有何相通或相悖之处?

23.《捕蛇者说》文末“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”这句话反映了柳宗元什么样的思想感情?

24.文中的“虽鸡狗不得宁焉”和《桃花源记》中的“阡陌交通,鸡犬相闻“同样是写鸡鸣狗叫,你觉得两者反映的现象有何不同?

25.蒋氏的一番哭诉,将乡邻与自己60年经历_____________,有力地揭示了___________。26.文末“故为之说,以俟夫观人风者得焉。”一句表明写作意图的同时,还反映出作者怎样的思想感情和观念?请从文中再找一依据证明自己的看法

思想感情:

依据:

思想观念:

依据:

27.本文通过对蒋氏三代宁可冒死捕蛇而不愿受苛政暴敛之害的记述,揭露了封建社会横征暴敛的残酷,反映了作者对劳动人民的同情。文中哪些地方表现了作者的这一感情?(用自己的话表述)

28.按通常写法,本文开头应写赋敛之毒,点名全文中心,现在一上来却先极言蛇之毒,这样布局用意何在?

29.写作上最突出的是对比手法的运用,写了两方面对比:异蛇之毒与捕蛇之险;捕蛇者与交赋者。而后者的对比有表现在多个方面,具体是:

30.根据下列描述,将“悍吏”来“吾乡”时鸡犬不宁的情景表述出来。300字左右。(可以增加适当的人物和情节,不得改变原旨。)

【参考答案】

一、1、xiāo 2、huì 3、cù4、sì 5、xī ěr 6、mù7、qì8、xī 9、shú10、sì11、xū 12、xǐ 13、xún 14、fǒu 15、chí 16、hàn 17、níng 18、hài 19、dàng 20、sì21、jiè22、shuò二、1、抵2、忧伤3、小心4、继承5、招募6、枕垫7、等待,这里有希望的意思8、给官府出劳力9、质地10、从前11、一年一年累计起来12、尽13、松弛,这里指放心14、冒

三、1、①止,治愈②已经③已经2、①像②你的③好像④你3、①动词,喂养②动词,吃4、①语气词兼代词,指捕蛇这件事②语气助词,了③代词,它,指“蛇” 5、①介词,靠②介词,相当于“因为”③表示目的的连词,相当于“来”④如果6、①疑问语气词,相当于“吗”②相当于,“在”

7、①过,停②居住③处在8、①怨恨②毒性9、①征收、敛取②赋税10、①连词,表并列②连词,表顺承③连词,表修饰④连词,表修饰11、①助词,主谓之间取消句子独立性,无实义,不译②助词,主谓之间取消句子独立性,无实义,不译③肋词,的④助词,主谓之间取消句子独立性,无实义,不译⑤代词,指蒋氏自己⑥代词,指蛇⑦代词,指蒋氐说这些话的情况⑧代词,指捕蛇这件事12、①代词,指捕蛇这件事②代词,代“苛政猛于虎”这句话③指示代词,这种④指示代词,这个,代“永州之野” 13、①对,向②到③在④比14、①生活②使 (15)

①代词,那些②句首发语词,不译③成年男子16、①他的②代指“以蛇抵租”这件事③那17、①自

从②在③另外④自己18、①作,制成②做,干③为了19、①恶疮②疫病、疫气20、①缴纳②收入

21、①每年②年22、①看②考察

四、A.五、1、腊:干肉,这里作动词,意思是指把蛇晾干2、生:动词活用为使动,使……活3、出:动词活用为名词4、动词活用为名词5、岁:名词作状语,每年6、日:名词作状语,一天天地7、时:名词作状语,到(规定献蛇的)时候8、尽:形容词用为动词,过完六、1、古义:麻风病今义:自然界的风2、古义:困苦不堪今义:生病3、古义:即使今义:转折连词,虽然4古义:眼泪今义:鼻涕5古义:从前今义:方向。6、古义:年龄今义:牙齿7、古义:花纹今义:文章

七、D.八、蛇、蛇、草木、蛇、人。九、1、那么我干这差事遭受的不幸,是远不如恢复租赋遭受的不幸的。

2、现在我即使死在这差事上,比起那些死去的乡邻已经是要晚了,我怎么敢怨恨这差事呢?

3、唉!谁知道租赋的祸害大大超过这种毒蛇之害的呢!

4、您想哀怜我,让我能够活下去吗?

十、①对偶②对比、反问③排比

十一、1、说《柳宗元集》柳宗元韩愈欧阳修苏洵苏轼苏辙王安石曾巩

2、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎以俟夫观人风者得焉

3、从“自吾氏三世居是乡”到“又安敢毒焉”选择句子

4、则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也

5、苛政猛于虎

6、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎

7、“非死则徙” “吾蛇尚存”就能“弛然而卧” “旦旦有是哉” “晚死”

8、余闻而愈悲孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎

十二、1、1-4段第5段第1段第4段第5段。2、文章第一部分交代了捕蛇的缘由,分三层来写。先交代蛇奇异的外形,再写蛇异常的毒性,最后写蛇巨大的药用价值。3、重在写“毒蛇”之异,从三个方面加以描绘:一是颜色之异,二是毒性之异,三是用途之异。4、C。5、C。6、这是作者设置的一个悬念,为下文埋下伏笔,暗示了当时的世上还有比毒蛇更毒的东西,使读者产生了急切读下去的愿望。7、争着去捕蛇,是为了免受苛征重赋之苦,一个“争”字反映出赋敛之毒比蛇还要厉害。与后文“苛政猛于虎”相呼应,暗示永州之人不堪为田赋所累,尽管像捕蛇这样危险的差事,也争着去做。8、所谓的“利”是用蒋氏祖父和父亲的生命以及自己的九死一生换来的,隐含着无限的辛酸和痛苦。9、C10.D11.作者对人民苦难的关心和同情之心,但自己又无力解决这现状,于是把解决矛盾的希望寄托在封建统治者身上。12.C13.赋敛之毒有甚是蛇14.鸡犬不宁搅扰得很厉害,连鸡狗都不得安宁。

15.悍吏的凶狠致使鸡得安宁捕蛇者的熙熙而乐或弛然而卧赋敛之毒有甚是蛇者(则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。)

16.(1)反映了蒋氏在重赋压迫之下的一种反常心态。他表面上庆幸自己精锐之逃过了重赋之劫难,其实却饱含着无限的凄苦之情。

(2)蒋氏虽然“一岁之犯死者二”,但能得以不受悍吏逼租之苦,也算苦中有甘了。这种“存者且偷生”的感情,实际上包含着巨大的隐痛。作者这样写,其中饱含着他对下层人民的深厚同情。17.答:对蒋氏来说,缴纳赋税是死路一条,捕蛇也是死,而相比之下,干捕蛇这件事还有存活的一线希望,所以走投无路的蒋氏只能别无选择地走捕蛇这条风险之路。蒋氏的内心对这种非人的生活怨恨之极,可是,迫于封建社会苛酷的赋税制度,蒋氏只能无奈。“熙熙而乐”也好,“又安敢毒耶?”也罢,这些都是一个可怜百姓无泪的笑。

18.答:揭露封建统治者残酷剥削劳动人民的罪行,表现当时广大贫苦农民的悲惨命运,表达作者对劳动人民疾苦的同情。

19.答:从内容上看,是作为立论根据,以此突出蒋氏遭遇的社会意义,说明“苛政”害民不是一时一地的现象,而是从来如此;从文章形式上看,以此引出自己由“尝疑乎是”到“今……犹信”的认识过程,使下文得出“赋敛之毒有甚是蛇”的结论显得水到渠成。

20.答:结合蒋氏的血泪控诉可知蒋氏所谓有“乐“并非真正的乐,是相对于众乡邻的悲惨遭遇而言,是在沉重赋税重压下的特殊心理,“乐”中含悲。

21.这首先是因为唐代中期政治腐败,战争频仍,朝廷随意增设税收官,多立名目,无限制搜刮人民的钱粮,使人民不堪重负。柳宗元因主张政治改革失败被贬为永州司马,在这个荒僻落后的地区生活了将近10年。目睹当地人民“非死则徙”的悲惨景象,感到有责任用自己的笔来反映横征暴敛导致民不聊生的社会现实,希望最高统治者能借此体察民情,推行善政。这一目的与他一贯主张“轻徭薄赋”的思想是一致的。

22.说明他们“反暴政”的思想是相通的,柳宗元揭露暴政的毒害更深刻。

23.反映柳宗元不仅对人民所遭受的灾难深表同情,表达作者对残暴统治的失望,希望能促成“暴政”有所改革,表达作者渴望清明政治的到来。

24.答:“鸡犬不宁”可见悍吏来乡索租的骇人气势,而“鸡犬相闻”则体现桃花源的宁静美好,都运用了侧面烘托的写法。

25.作对比“孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎”的主旨

26.对下层人民疾苦的深切同情、“而乡邻之生日蹙,殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徙,饥渴而顿踣。触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。”

对统治者不顾百姓死活的苛政的痛恨、“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北;哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。”

27.(1)通过对蒋氏三代宁可冒死捕蛇而不愿受苛政暴敛之害的描写

(2)通过对永州人争相为逃避赋税而去捕蛇的行为描写

28.(1)突出捕蛇的危险

(2)与赋敛之毒作对比

(3)从而突出赋敛之毒比毒蛇还厉害

29.(1)“乡邻赋敛之苦”对比“ 蒋氏捕蛇之…乐?”

(2)乡邻因赋税而号呼转徙,饥渴顿踣,死者相藉,十室九空的现实与蒋氏以捕蛇独存;

(3)乡邻因赋税而受悍吏的骚扰,哗然而骇,鸡狗不宁而蒋氏只要蛇在便“弛然而卧、熙熙而乐”(4)乡邻的痛苦是“旦旦有是”而蒋氏“一岁之犯死者二焉”

30.略

六国论同步练习题及答案 1.下列加点字注音正确的一项是() A革灭殆尽(dài)暴霜露(bào) B思厥先祖父(jué)胜负之数(shù) C弊在赂秦(lù)为国者(wèi) D不得下咽(yàn)洎牧以谗诛(zì) 提示:A项中“暴”读“pù”;C项中“为”读“wéi”;D项中“洎”读“jì”。 答案:B 2.下列各组句子中加点的词,解释不正确的一项是() A六国互丧互:交互。盖失强援盖:因为。 B思厥先祖父先:对已去世尊长的敬称。暴秦之欲无厌厌:讨厌。 C故不战而强弱胜负已判矣判:分出,分清。终继五国迁灭迁:改变。 D后秦击赵者再再:两次。苟以天下之大苟:如果。 提示:B项中“厌”应为“满足”。 答案:B 3.下列句子中加点词的意思,与今义相同的一组是() ①盖失强援,不能独完②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘 ③至于颠覆,理固宜然④可谓智力孤危 ⑤然后得一夕安寝⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍 ⑦然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌⑧而从六国破亡之故事 A①②⑦联网B③④⑤ C①⑤⑦D④⑥⑧ 提示:②“祖父”古义为“祖辈父辈”;③“至于”古义为“到了……地步”;④“智力”古义为“智慧与力量”;⑥“其实”古义为“那实际上”;⑧“故事”古义为“旧事,先例”。 答案:C 4.从词类活用的角度,选出与其他三项不同的一项() A小则获邑,大则得城B日削月割,以趋于亡 C不能容于远近D因利乘便,宰割天下 提示:B项为名词作状语,A、C、D三项为形容词作名词。 答案:B 5.选出加点词的意义及用法完全相同的一项…() ①六国破灭,非兵不利②旦日飨士卒,为击破沛公军 ③贤于己者,问焉以破其疑④城之破也,妇孺不存 ⑤沛公不先破关中,公岂敢入乎 A①②B②⑤ C③④D①⑤ 提示:①被打破,被攻克;②攻克;③解除,破解;④被攻占,被攻克;⑤攻克,攻破。 答案:B 6.下列句中“于”的用法与“其势弱于秦”中“于”的用法相同的一项是() A齐人勿附于秦B至于颠覆,理固宜然 C吾祖死于是D师不必贤于弟子 提示:A项中“于”为“和”的意思,B项中“至于”为一固定短语,C项中“于”是“在”的意思,D项中“于”与例句中“于”皆是“比”的意思。 答案:D

《捕蛇者说》练习 一、阅读《捕蛇者说》的第一节和最后一节,回答下没问题。 1、解释下面加点的字 (1)然得而腊.之()(2)以俟.夫观人风者得 焉() (3)苛政猛于.虎也() 2、能统领第一段内容的一个词语是“异”。第二段作者引用孔子“苛政猛于虎也”的目的是要说明:。 3、下列各句中“去”字意思相同的一项是() ⑴去死肌,杀三虫⑵登斯楼也,则有去国还乡⑶西蜀之去南海⑷挈妻子而去之走 A ⑵⑶ B ⑴⑵ C ⑶⑷ D ⑵⑷ 4、翻译句子(2分) 孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎?译 文: 二.阅读《捕蛇者说》第四节,完成下面题目 1.选出下列各组中加点词意思相同的一组。() (A)悍吏之.来吾乡——予尝求古仁人之.心 (B)殚其地之出.——出.郭相扶将 (C)未若复.吾赋不幸之甚也——率妻子邑人来此绝境,不复.出焉 (D)虽鸡狗不得宁焉.——虽我之死,有子存焉. 2.用现代汉语翻译文中加横线的句子。 君将哀而生之乎?译 文: 3.用简明的语言说说蒋氏“汪然出涕”的原因。 答: 三.[甲]潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下彻.,影布石上,怡然不动,尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。 潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。 [乙]自吾氏三世居是乡,积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙,殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徙,饥渴而顿踣,触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。曩与吾祖居者,今其室十无一焉;与吾父居者,今其室十无二三焉;与吾居十二年者,今其室十无四五焉。非死则徙尔。而吾以捕蛇独存。悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。吾恂恂而起,视其缶,而吾蛇尚存.则弛然而卧。谨食之,时而献焉。退而甘食其土之有,以尽吾齿.。 1.写出加点字在文中的意

第一节 1、陶渊明,又名(),字(),号() 2、()是陶渊明一生前后两期的分界线 3、陶渊明思考人生所得出的两个主要结论是() 4、陶渊明连同他的文学作品为后世的士大夫构筑的一个精神家园一方面可以(),另一方 面也可() 5、概括和分析陶渊明的思想 参考答案: 1、潜元亮五柳先生 2、辞彭泽令 3、安贫乐道和崇尚自然 4、掩护他们与虚伪、丑恶划清界限使他们得以休息和逃避 5、通过泯去后天的经过世俗熏染的“伪我”,以求返归一个“真我”陶渊明看到了社会的腐 朽,但没有力量去改变它,只好追求自身道德的完善; 他看到了社会的危机,但找不到正确的途径去挽救它,只好求救于人性的复归。 第二节 1、陶诗的题材主要可以分为两类:()()()()() 2、陶渊明的田园诗最有特点的部分,也是最可贵的部分是() 3、陶渊明的咏怀、咏史之作的特点是围绕()和()这个中心,表现()的品格b 4、默写《归园田居》其三 参考答案: 1、田园诗咏怀诗咏史诗行役诗赠答诗 2、有着着重写躬耕的生活体验 3、出世归隐自己不与统治者同流合污 4、种豆南山下,草盛豆苗稀。 晨兴理荒秽,带月荷锄归。 道狭草木长,夕露沾我衣。 衣沾不足惜,但使愿无违。 第三节 1、()不仅是陶渊明的人生旨趣,也是其诗歌的总体艺术特征 2、陶诗的一大特点是() 3、(),飞鸟相与还 4、具体概括陶诗的艺术特征 参考答案:

2、将日常生活诗化 3、山气日夕佳 4、一、情、景、事、理的浑融。陶渊明描写的景物并不追求物象的形似,叙事也不追求情 节的曲折,而是透过人人可见之物、普普通通之事,表达高于世人之情,写出人所未必能够悟出之理; 二、平淡中见警策朴素中见绮丽。陶诗所描写的对象是,往往是最平常的事物,没有 什么奇特之处,然而却充满警策;且陶诗很少用华丽的辞藻、夸张的手法。只是白描,朴朴素素。 第四节 1、陶渊明的作品总最能见其性情和思想的是()()和()三篇 2、《五柳先生传》中塑造了一个()()和()的隐士形象 3、(),风飘飘而吹衣 4、木欣欣以向荣,() 5、概述《桃花源记》中的理想模式 参考答案: 1、五柳先生传桃花源记归去来兮此 2、清高洒脱怡然自得安贫乐道 3、舟遥遥以轻飏 4、泉涓涓而始流 5、在桃花源那里生活着的人其实是普普通通的人,一群避难的人,而不是神仙,只是比世 人多保留了天性的真淳而已; 他们的和平、宁静、幸福,都是通过自己的劳动取得的。 第五节 1、()是第一位发现陶渊明文学价值的人,既推崇其人格也推崇其文学 2、由于陶渊明的吟咏,()和()已成为其象征 3、陶渊明的()是中国士大夫精神世界的一个归宿 4、列举古代有名文人描写陶渊明的作品 参考答案: 1、萧统 2、酒菊 3、不为五斗米折腰的精神 4、鲁迅先生曾说过,“陶潜正因为并非‘浑身是‘静穆’,所以他伟大”。 梁启超评价陶渊明时曾经说,“自然界是他爱恋的伴侣,常常对着他笑”。 辛弃疾在《水龙吟》词中说:“须信此翁未死,到如今,凛然生气”;在《念奴娇》中称:“须信采菊东篱,高情千载,只有陶彭泽”。给予了陶渊明千古一人的最高

江滨中学九年级语文学科四动三三制教学案第二稿 课题:捕蛇者说 第五单元第6、7课时实际上课时间: 主备:倪佩芳审核:签字:执教: 班级姓名 【学习目标】 1. 掌握本文的文言词语。 2. 理解本文衬托、对比的写法。 3. 认识柳宗元同情人民、痛恨苛政的思想感情。 【学习重点】 掌握本文的文言词语。 【学习难点】 正确评价作者所表达的思想感情。 【学时安排】 两课时 【学习过程】 第一课时 一、自主学习 1.朗读课文两遍。 2、作家作品及文体常识简介 (1)文体 “说”,是古代的一种文体。这种文章往往带有杂文、杂感的性质,或因事发论,或抒发感触,行文较为自由灵活。可以,也可以,都是为了。 (2)作者 柳宗元(公元773—819年),(朝代)杰出的文学家。早年曾在朝中作官,政治上有抱负,有理想。唐顺宗永贞元年(公元805年),王叔文执掌朝政,采取了一些改革政治的措施,如取消巧立名目的额外赋税,查办贪官污吏等等,史称“永贞革新”。柳宗元积极参加这次革新,是核心人物之一,被任命为礼部员外郎(官阶相当于副司长),这年他32岁。这次革新很快就遭到失败。王叔文被杀,参与者都被惩处,柳宗元被贬为永州(今湖南零陵)司马。十年后,柳宗元又被贬到更荒远的柳州(今广西柳州)任刺史。最后死在柳州,死时才46岁。《捕蛇者说》是柳宗元被贬到永州时写的。 3、字音 啮()御()得而腊()之挛踠()() 瘘疠()()当()其租入嗣()几()死者 戚()莅()事者日蹙()殚() 转徙()顿踣()呼嘘()曩()

悍()吏隳()突恂恂()而起缶() 谨食()之熙熙()而乐以俟()夫 2、词语 (1)一词多义 赋①岁赋其二()②复若赋() 病①则入已病矣()②医之好治不病以为功() 毒①若毒之乎()②毒蛇() 食①退而甘食其土之有()②谨食之() 若①若毒之乎()②言之,貌若甚戚者() 已①可以已大风()②向吾不为斯役,则久已病矣() 于①苛政猛于虎也()②积于今六十岁矣() ③吾父死于是() (2)文言虚词“而”的用法:“而”字从词性上看都是连词,但从意义和作用上看,则可以分为①表并列②表承接③表转折④表修饰等。 黑质而白章()然得而腊之以为饵() 君将哀而生之乎()而乡邻之生日蹙() 而吾以捕蛇独存()吾恂恂而起()其余,则熙熙而乐()(3)古今异义 汪然出涕.曰 则久已病.矣 3、句子翻译 (1)君将哀而生之乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。 (2)曩与吾祖居者,今其室十无一焉。 (3)悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北,哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。(4)孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎? 5、你还有什么问题,把它写下来。 二、重难点讲解 1、理解本文基本内容并掌握常用的文言词汇。 2、通过理解,分析全文的结构。 三、课堂反馈 永州之野产异蛇,黑a质而白b章,触草木尽死,c以啮人,无御之者。然得而腊之d以为饵,e可以f已大风、挛踠、瘘、疠、去死肌,杀三虫。其始,太医以王命聚之,岁g赋其二,募有能捕之者,当其租入,永之人争奔走焉。

《六国论》练习题 一、基础考查 1.下列各组词语中加点字的读音完全正确的一项是( ) A.弊在赂.(luò) 思厥.先祖父(jué) 抱薪.救火(xīn) B.暴.霜露(bào) 如弃草芥.(jiè) 胜负之数.(shù) C.燕.之君(yān) 洎.牧以谗诛(jì) 倘.与相较(tǎnɡ) D.为.国者(wèi) 革灭殆.尽(dài) 日削.月割(xuē) 2.下列各句中加点字的意义与用法相同的一项是( ) A.不赂者以.赂者丧以.攻取之外 B.奉之.弥繁,侵之愈急是故燕虽小国而后亡,斯用兵之.效也 C.小则.获邑,大则得城则.胜负之数,存亡之理 D.与嬴而.不助五国也惜其用武而.不能终 3.下列加点词语意义与现代汉语相同的一项是( ) A.至于 ..百倍 ..颠覆,理固宜然 B.与战胜而得者,其实 C.下而从六国破亡之故事 .. .. D.洎牧以谗诛 4.下列句子中加点字的活用类型与例句相同的一项是( ) 例句:以事之心,礼.天下之奇才 A.盖失强援,不能独完. B.能守其土,义.不赂 C.并力西.向,则吾恐人食之不得下咽也 D.日.削月割,以趋于亡 5.下列各句的句式与其它三句不.同的一项是( ) A.尝五战于,二败而三胜 B.有如此之势,而为人积威之所劫 C.六艺经传皆通习之,不拘于时 D.不者,若属皆且为所虏 二、语段阅读 阅读下面的文字,完成6~9题。 六国破灭,非.兵不利,战不善,弊在赂。赂而力亏,破灭之道也。或.曰:六国互丧,率赂耶?曰:不赂者以.赂者丧,盖失强援,不能独完.。故曰:弊在赂也。 以攻取之外,小则获邑,大则得城。较之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴之欲无厌.,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。古人云:“以地事,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。”此言得之.。 6.对下列句子中加点的词的解释,不.正确的一项是( ) A.盖失强援,不能独完.完:保全 B.然则诸侯之地有限,暴之欲无厌.厌:通“餍”,满足 C.六国破灭,非兵不利兵:士兵

南阳人刘子骥是个志向高洁的隐士,听到这件事后,高高兴兴地打算前往,但未能实现。不久,他因病 去世。此后就再也没有人探寻(桃花源) 一、词语解释 诣太守,说如此( 率妻子邑(y )人来此绝境.( 后遂无问津者( 乃不知有汉,无论..魏晋。( 寻向所志,遂迷( 未果,寻病终( 林尽水源,便得一山( 遂迷,不复得.路( 或得日,或否,绛皓驳色( 以俟夫观人风者得.焉( 必能使行阵和睦,优劣得 所( “寻向所志”中的“向”应解释为 中的“向”意思相同。 忘路之远近( 渔人甚异之 ( 具答之( 处处志之.( 、句子解释 中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。 阡陌(qi a n m b 交通,鸡犬相闻。 乃不知有汉,无论魏晋。 此中人语(y t )云:不足为(w e i )外人道也。” 三、内容理解 1、用文中的语句回答下列问题 ⑴、渔人“欲穷其林”的原因是 _________________________________________________________________ ;写他进入桃花源时感受的一句 话是 _____________________________________________________________ 。 ⑵、描写桃花源中环境美好的句子是: ____________________________________________________________________ ⑶、描写桃花源中宁静生活的两句句子是: _____________________________________________________________________ ⑷、描写桃花源中人精神状态的句子是: _____________________________________________________________________ 写他们淳朴好客的句 子有: ____________________________________________________________ ⑸、“自云先世避秦时乱。。。遂于外人间隔”的陈述,既解释了桃花源人的来历,也反映了他们厌恶战争和追求和平 生活的思想感情。 一句也同 样表现了这种感情。 2、 本为以渔人的行踪为线索来叙述故事。请在横线上填上恰当的文字。 _________________ 桃花源T __________________ 桃花源T __________________ 桃花源 3、 本文从生活环境和社会风尚两方面来表现世外桃源的美好。试作具体说明 ⑴、生活环境 ⑵、社会风尚 _______________________________________________________________ 4、 “不足为外人道也”这句话,表明桃花源中人听了渔人的话之后,虽“叹惋”却仍然想继续在桃花源中生活。他们 为什么不愿离开? ⑴、 了。 ;与柳宗元《捕蛇者说》的 有良田、美池、桑竹之 属(

《外国文学史》练习题(一)参考答案 一、分析论述题 1.比较分析文艺复兴时期意大利、西班牙、法国和英国文学发展的异同。 意大利: 是文艺复兴运动的发源地,因而人文主义文学的新文学出现也最早。彼特拉克是人文主义的先驱,被誉为“人文主义之父”。他用意大利语写成的抒情诗集是《歌集》,主要歌咏对劳拉的爱情,表现了以现世幸福为中心的爱情观。《歌集》的形式,以十四行诗为主,为后来欧洲抒情诗开辟一条新的道路。 薄迦丘的杰作是《十日谈》。该作勇敢地向教会的禁欲主义提出挑战。作品反映意大利社会的现实,多以爱情为主题,大胆揭露天主教僧侣和封建贵族的生活腐朽、道德败坏;赞美商人、手工业者的聪明、勇敢、热爱现世生活,反对禁欲主义。 15世纪以后,意大利的人文主义文学曾一度繁荣,但总的成就不如早期。 法国: 法国的人文主义文学开始于15世纪末,16世纪取得了很高的成就。法国人文主义文学的显著特点是自始至终存在着贵族和平民两种倾向。 以龙沙等七人组成的“七星诗社”具有浓重的贵族倾向。他们肯定生活,歌颂自然与爱情,反对禁欲主义,注重民族语言的统一和民族诗歌的建立,但轻视民间语言和民间文学,艺术上追求典雅的风格。 拉伯雷是法国人文主义文学平民倾向的杰出代表 西班牙: 西班牙从15世纪末走向统一,但强盛时期非常短暂,16世纪中叶以后便开始衰落。因此,资本主义关系没有得到充分发展,人文主义文学出现较晚。此前西班牙文坛的流浪汉小说和骑士文学畸形繁荣,直到16世纪、17世纪间,人文主义文学才带来了西班牙文学的“黄金时代”。西班牙人文主义文学的杰出作家是塞万提斯。 这一时期的戏剧得到了繁荣。维加是西班牙戏剧的奠基者,被誉为“西班牙戏剧之父”。代表作为《羊泉村》,描绘了1476年羊泉村人民反抗领主压迫的史实。 英国: 英国的人文主义文学在14世纪就已经出现。最早的作家是乔叟。在意大利人文主义文学影响下,他的诗作显示出反封建、反教会、追求个性自由的倾向。代表作是《坎特伯雷故事集》受薄迦丘《十日谈》影响,较全面地反映了14世纪英国的社会生活,揭露了封建阶级尤其是教会的腐败无耻,肯定了对世俗爱情的追求。 15世纪末,一批新的人文主义学者登上文坛。托马斯·莫尔是其中最重要的代表。他的主要著作《乌托邦》是一部对话体幻想小说,成为欧洲空想社会主义的最初重要著作之一。 16世纪,英国文艺复兴运动达到高潮,人文主义文学空前发达。此时文学成就最大的是戏剧。在莎士比亚之前,出现了一批所谓“大学才子”的剧作家。“大学才子”剧作家是16世纪后期在英国出现的一批人文主义剧作家,他们大都受过大学教育,具有人文主义思想,学识渊博,在戏剧创作上颇有创新。代表人物有李利、马洛等,他们为莎士比亚戏剧的出现准备了条件。马洛在“大学才子”中年龄最小贡献最大,是莎士比亚的先

一.给下列加点字注音。 1.叫嚣()2.隳突()3.日蹙()4.谨食之()5.腊( )之以饵( )6.募有能捕之者()7.貌若甚戚者()8.熙熙而乐()9.孰知赋敛之毒()10.以俟夫观人风者()11.呼嘘毒疠()12.号呼而转徙()13.吾恂恂而起()14.视其缶()15.则弛然而卧()16.悍吏之来吾乡()17.鸡狗不得宁焉()18.哗然而骇者()19.当其租入()20.吾嗣为之十二年()21.往往而死者相藉也()22.几死者数矣() 二.解释下列句子中的词语。 1.当其租入()2.貌若甚戚者()3.谨食之()4.吾嗣为之十二年()5.募有能捕之者()6.往往而死者相藉也()7.以俟夫观人风者()8.更若役()9.黑质而白章()10.曩与吾祖居者()11.积于今六十岁矣()12.殚其地之出()13.则弛然而卧()14.犯寒暑() 三.区别下列多义词的不同含义。 1.【已】①可以已大风()②则久已病矣()③比吾乡邻之死则已后矣() 2.【若】①岂若吾乡邻之旦旦有是哉()②更若役()③貌若甚戚者()④若毒之乎() 3.【食】①谨食之()②退而甘食其土之有() 4.【焉】①永之人争奔走焉。()②今其室十无二三焉。()③时而献焉()5.【以】①固国不以山溪之险()②而吾以捕蛇独存()③以尽吾齿。()④以啮人() 6.【乎】①若毒之乎()②叫嚣乎东西() 7.【居】①居十日()②曩与吾祖居者()③居庙堂之高则忧其民()8.【毒】①若毒之乎()②赋敛之毒有甚是蛇() 9. 【赋】①岁赋其二()②复若赋() 10.【而】①黑质而白章()②得而腊之以为饵()③恂恂而起()④时而献焉() 11.【之】①悍吏之来吾乡()②盖一岁之犯死者二焉()③孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎() ④岂若吾乡邻之旦旦有是哉()⑤君将哀而生之乎()⑥太医以王命聚之() ⑦言之,貌若甚戚者()⑧若毒之乎() 12.【是】①吾祖死于是()②吾尝疑乎是()③赋敛之毒有甚是蛇者乎()④自吾氏三世居是乡() 13.【于】①余将告于莅事者()②积于今六十岁矣()③吾祖死于是()④苛政猛于虎() 14.【生】①而乡邻之生日蹙()②君将哀而生之乎() 15.【夫】①以俟夫观人风者得焉()②夫大国难测也()③荷担者三夫()16.【其】①当其租入()②专其利三世矣()③视其缶()17.【自】①自吾氏三世居是乡()②自三峡七百里中()③一板已自布字()④其印自落() 18.【为】①然得而腊之以为饵()②今吾嗣为之十二年()③故为之说()19.【疠】①可以……瘘疠()②呼嘘毒疠() 20.【入】①当其租入()②竭其庐之入() 21.【岁】①岁赋其二()②积于今六十岁矣()

古代文学史一选择题练习及答案

一、单项选择题及答案 1.我国第一部诗歌总集是()。 A.《山海经》 B.《乐府诗集》 C.《楚辞》 D.《诗经》 2.《诗经》被称为“经”是在()。 A.先秦 B.秦代 C.汉代 D.南北朝 3.《诗经》全书共有()。 A.100篇B.105篇 C.300篇D.305篇 4.最早提出“孔子删诗说”的是()。 A.孟子B.荀子 C.司马迁D.班固 5.《诗经》在当时被划分为“风、雅、颂”,其划分的主要标准是()。 A.地域B.社会作用 C.音乐D.内容 6.《诗经》用作宗庙祭祀舞曲的是()。 A.国风B.小雅 C.大雅D.颂 7.“风、雅、颂”是《诗经》的()。 A.分类B.表现手法

C.思想内容 D.特征 8.汉代“四家诗”指()。 A.齐鲁郑毛 B.齐鲁韩毛 C.齐郑韩毛 D.齐鲁韩郑 9.我们今天所看到的通行的《诗经》属于()。 A.齐诗B.鲁诗 C.韩诗D.毛诗 10.《诗经》最基本的句式是()。 A.四言B.五言 C.杂言 D.七言 11.《诗经》中写男青年对河边采集荇菜的一位女子的相思,想象着和她相爱的诗篇是()。 A.《召南·摽有梅》 B.《郑风·褰裳》 C.《周南·关睢》 D.《邶风·静女》 12.《诗经》中描绘了一个美丽清泠、朦胧迷茫的抒情境界,刻画诗人徘徊追思的形象,借助景物和意象含蓄委婉地表达相思和追怀之情的诗篇是()。

A.《邶风·静女》 B.《周南·关睢》 C.《陈风·月出》 D.《秦风·蒹葭》 13.《七月》是一首()。 A.表现周人政治生活的诗歌 B.农事诗 C.反映婚姻问题的诗歌 D.反映上层社会生活的诗歌 14.汉代儒学家中为“毛诗”作笺的是()。 A.毛苌 B.毛亨 C.郑玄 D.班固 15.《论语》是一部()。 A.纪传体史书 B.长篇论文 C.杂记 D.语录体著作 16.道家学派开创者是()。 A.孔子B.孟子 C.老子D.庄子 17.《庄子》今存()。 A.2O篇 B.30篇 C.33篇 D.52篇

《种树郭橐驼传》教学设计 高二语文组李冰雁 【学习目标】 知识与能力: 1. 能够归纳、积累本文一词多义、词类活用的现象,疏通文意。 2. 读懂文本,理清由事到理的论述过程及方法 3.掌握寓言体传记的特征,学习由事入理的写作方法 过程与方法: 教法:学案引导、问题设置、思维导图 学法:学案预习、小组讨论 情感态度价值观: 1. 由事入理,联系实际探究顺天致性的道理。 2. 理解柳宗元的悲悯情怀,树立尊重生命的意识。 【学习重点】 1.归纳本文一词多义、词类活用的现象。 2.理清文章由事及理的论述过程。 【学习难点】 1.由事入理,联系实际探究顺天致性的道理 2.理解柳宗元的悲悯情怀,树立尊重生命的意识。 【课时】 一课时 【教学步骤】 一、导入: 柳宗元作为唐代著名的散文家,名列唐宋八大家。今天,我们要学习的是他的一篇传记《种树郭橐驼传》。 1.文言字词释疑

2. 这是一篇人物传记,然而作者仅仅是为人立传吗?文中哪句话揭示了本文的写作目的? 明确:传其事以为官戒 3. “其”指的是谁?“事”又是何事?作为什么官戒?通过阅读这篇文章我们要解决这几个问题。 一、察其事——探植木之性 1.郭橐驼种树的秘诀到底是什么?为什么“他植者虽窥伺效慕,莫能如也”?阅读课文,讨论并用在原文中勾画、做批注。 2.写作方法:对比 总结:原来,郭橐驼种树并没有什么特殊的秘诀,“顺木之天以致其性焉尔”,顺天致性,为所当为,有所不为。 四、为官戒——探养民之术 1.讨论:作者说他问“养树术”,得“养人术”,种树与官理有何相似之处?郭橐驼如何描述官吏?官吏们这样做的结果是什么?讨论并用在原文中勾画、做批注。 2.写作方法:类比 3. 作者得出的“养人术”是什么? 明确:顺民之性以养民。要了解百姓,知道他们真正的需求,做好官府该做的事,不要朝令夕改,繁政扰民,让百姓得以休养生息。

《六国论》同步练习题及答案

《六国论》练习题及参考答案 1.下列加点字注音正确的一项是() A革灭殆.尽(dài)暴.霜露(bào)B思厥.先祖父(jué)胜负之数.(shù) C弊在赂.秦(lù)为.国者(wèi)D不得下咽.(yàn)洎.牧以谗诛(zì) 提示:A项中“暴”读“pù”;C项中“为”读“wéi”;D项中“洎”读“jì”。答案:B 2.下列各组句子中加点的词,解释不正确的一项是() A六国互.丧互:交互。盖.失强援盖:因为。 B思厥先.祖父先:对已去世尊长的敬称。暴秦之欲无厌.厌:讨厌。 C故不战而强弱胜负已判.矣判:分出,分清。终继五国迁.灭迁:改变。 D后秦击赵者再.再:两次。苟.以天下之大苟:如果。 提示:B项中“厌”应为“满足”。答案:B 2

3.下列句子中加点词的意思,与今义相同的一组 是() ①盖失强援 ..,不能独完②思厥先祖父 ..,暴霜露,斩荆棘 ③至于 ..孤危..颠覆,理固宜然④可谓智力 ⑤然后得一夕安寝 ..⑥较秦之所得,与战胜而得 者,其实 ..百倍 ⑦然则诸侯之地有限 ..,暴秦之欲无厌⑧而从六 国破亡之故事 .. A①②⑦B③④⑤C①⑤⑦D④⑥⑧ 提示:②“祖父”古义为“祖辈父辈”;③“至于”古义为“到了……地步”;④“智力”古义为“智慧与力量”;⑥“其实”古义为“那实际上”;⑧“故事”古义为“旧事,先例”。答案:C 4.从词类活用的角度,选出与其他三项不同的一项() A小则获邑,大则得城B日削月割,以趋于亡 C不能容于远近D因利乘便,宰割天下 提示:B项为名词作状语,A、C、D三项为形容 3

词作名词。答案:B 5.选出加点词的意义及用法完全相同的一项…() ①六国破.灭,非兵不利②旦日飨士卒,为击破.沛公军 ③贤于己者,问焉以破.其疑④城之破.也,妇孺不存 ⑤沛公不先破.关中,公岂敢入乎 A①②B②⑤C③④D①⑤ 提示:①被打破,被攻克;②攻克;③解除,破解;④被攻占;⑤攻克,攻破。答案:B 6.下列句中“于”的用法与“其势弱于秦”中“于”的用法相同的一项是() A齐人勿附于秦B至于颠覆,理固宜然C吾祖死于是D师不必贤于弟子 提示:A项中“于”为“和”的意思,B项中“至于”为一固定短语,C项中“于”是“在”的意思,D项中“于”与例句中“于”皆是“比”的意思。答案:D 阅读下面的文字,完成后面问题。 六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。 4

最新语文教案:《捕蛇者说》教案 教学目的 一、本文在于揭露统治阶级的横征暴敛,表现对人民疾苦的同情。 二、背诵第4、5段,注意语调,揣摩人物的思想感情,体会作者的思想感情。 三、了解“乎”和“而”的多种用法。 四、理解并掌握“对比”的写法。教学设想一、课文第4段既是重点又是难点: 1 蒋氏自陈心曲的话是全文主体,要着重领会。(重点) 2 运用对比的写法,以捕蛇之“利”反衬赋敛之毒。(难点)二、紧扣课文的“阅读提示”和课后有关练习读课文。三、采用“读读、议议”相结合的方法。教学时数:两课时第一课时一、导入新课 1 简介作者。 2 回忆学过的“说”,讲清这一文体的特点。 3 引导学生看课文“阅读提示”,了解背景和写作目的。二、指导预习 1 参照课文注释,阅读全文。 2 弄清“永州之人争捕异蛇”的原因。 3 了解“黑质而白章”和“得而腊之以为饵”两句中“而”所表示的关系。 4 掌握实词 “质”“章”“啮”“当”“已”“得”“赋”等含义;了解“可以”的古今不同用法及“腊”的活用。三、研析新课指导学生朗读第1段并疏通文义。(1)让学生试译,师生共同研讨。 明确①“黑质而白章”中“而”表南并列关系。②“得而腊之以为饵”中“而”表示承接关系。③“可以已大风”中的

“可以”,是“可以用来”,今义“可以”是“能够”的意思,是 一个词。④“腊”,干肉,名词,这里作动词用,意思是“把 肉晾干”。⑤找出写“蛇毒性之剧”的句子。(触草木,尽死;以啮人,无御之者。)⑥找出写“蛇的医疗功效”的句子。 (腊之以为饵,可以已大风……,杀三虫。)(2)提问:蛇毒 性如此剧烈,永州人为何“争奔走焉”?明确:因为“太医以 王命聚之”,捕蛇可以“当其租入”。(3)小结:文章一开始 叙述异蛇毒性之剧及其特殊的医疗功效是为下文作铺垫。关键是 “当其租入”和“永之人争奔走焉”这两句——捕的蛇可抵交租税,永州的人才争着去做捕蛇这件事。这就暗示了“赋敛之毒有甚是蛇”。作者字字都是客观叙述,而全文主旨已寓其中。四、布置作 业 1 翻译第1段,结合语境理解记忆这一段的有关实词。 2 预习课文第2—5段。 3 完成课后“辨析·比较”题四第2题。第二课时一、导入新课1 检查第一课时所学的知识。 2 体会“蒋氏大戚……则久已病矣”这段话的思想感情。 3 了解怎样运用对比以捕蛇之“利”反衬赋敛之毒的写法。 4 理解互文的修辞手法。(“叫嚣乎东西,隳突乎南北”) 5 思考研讨课后“辨析·比较”题三、四。 6 体会第5段内 容所表达的思想感情。二、研析新课。 1 概括第2—4段 的内容:叙述了蒋氏三代冒死捕蛇的悲惨遭遇。第2段概述蒋 氏三代人的悲惨遭遇,先说蒋氏“专其利三世”,使人认为可羡; 待到蒋氏述说祖、父俱死于捕蛇,本人也多次险遭不测,却又使人 感到可悲。这样由羡慕入悲伤,把事情的本质揭露得更加深刻:原 来这所谓的“利”是用生命换来的。

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 1.“五四”新文化运动的主要阵地是(D) A.《语丝》 B.《小说月报》 C.《创造》季刊 D.《新青年》 2.中国最早的话剧团体是C) A.南国社 B.春阳社 C.春柳社 D.民众戏剧社 3.左联成立后,文坛上出现的“民族主义文学”是一个(A) A.国民党的文学派别 B.民族主义者的文学派别 C.抗日救亡的文学派别 D.民族统一战线的文学组织 4.郭沫若的诗集《恢复》写于(D) A.“五四”时期 B.“五卅”时期 C.北伐大革命高潮时期 D.大革命失败后 5.郭沫若历史剧的艺术特色是(D) A.忠于历史事实的客观描绘 B.戏说历史的主观编造 C.赋予历史以象征色彩 D. 浪漫主义和诗情 6.“五四”时期的“问题小说”受到的影响主要来自(C ) A.美国文学 B.中国古代文学 C.俄国文学 D.日本文学 7.郁达夫30年代的小说《迟桂花》主要表现了(C) A.反帝反封建的思想 B.性苦闷的情绪 C.隐逸的思想 D.追求革命的思想 8.朱自清发表于“五四”之后的抒情长诗是(A ) A.《踪迹》 B.《毁灭》 C.《火把》 D.《北游》 9.许地山的《空山灵雨》是(B) A.小说集 B.散文集 C.童话集 D.诗集 10.老舍所属的民族是( D.满族 11.《爱情三部曲》指的是(C) A.《新生》、《萌芽》、《灭亡》 B.《雾》、《雷》、《电》 C.《雾》、《雨》、《电》 D.《雨》、《电》、《雷》 12.巴金创作于抗战时期的作品是(C) A.《灭亡》、《新生》 B.《激流三部曲》 C.《火》三部曲 D.《爱情三部曲》 15.下面属于沈从文小说《边城》的一组人物是(A ) A.翠翠船总傩送老船夫 B.夭夭傩送老船夫天保 C.翠翠王团总老船夫滕长顺 D.萧萧傩送船总老船夫 16.沈从文小说《丈夫》表现的思想内涵是(B) A.对封建男权主义的批判 B.对穷苦人不幸命运的同情与追问 C.对都市文明的批判 D.对田园生活的向往 17.曹禺描写复仇的一部话剧是(C) A.《雷雨》 B.《日出》 C.《原野》 D.《北京人》 18.下面属于《雷雨》的一组人物是(B) A.周朴园侍萍愫方 B.周朴园鲁大海四风 C.陈白露蘩漪周朴园 D.周萍蘩漪方达生 19.曹禺控诉“损不足以奉有余”社会的剧作是(B) A.《雷雨》 B.《日出》 C.《北京人》 D.《原野》 20.长篇小说《光明在我们的前面》的作者是(A) A.胡也频 B.柔石 C.洪灵菲 D.茅盾 21.散文集《画廊集》的作者是(A) A.李广田 B.何其芳 C.陆蠡 D.丽尼

初三语文期中复习之文言文主备人:戈星宇审核人:薛娟 《捕蛇者说》文意理解。 1.点明了全文主旨是那一句?孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎 2.蒋氏是否真的不怨恨捕蛇这件事? 对蒋氏来说,缴纳赋税是死路一条,捕蛇也是死,而相比之下,干捕蛇这件事还有存活的一线希望,所以走投无路的蒋氏只能别无选择地走捕蛇这条风险之路。蒋氏的内心对这种非人的生活怨恨之极,可是,迫于封建社会苛酷的赋税制度,蒋氏只能无奈。“熙熙而乐”也好,“又安敢毒耶?”也罢,这些都是一个可怜百姓无泪的笑。 3.文中有一句话是统摄蒋氏答话全文的一个中心句,这个句子是那一句? 则斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。 4.蒋氏捕蛇12年,“几死者数矣”,他不以为“病”,反以为“幸”,应如何理解? 表面上是庆幸,却蕴含着凄苦之情,乡村中十室九空,亦可谓百无聊赖,然而蒋氏自陈心曲的一大段话是一种哀而不伤的情调,惟其不伤,反而使人愈觉得悲痛。5.“退而甘食其土之有”,但蒋氏一岁中犯死者二,哪有什么“甘”? 不受悍吏逼租之苦,算是苦中有“甘”,这种存者且偷生(用《石壤吏》中句子回答)的感情,包含着巨大的隐痛。 6.本文行文曲折顿挫,处处出人意料。它们依次是: ①异蛇之毒人避之尚且不及→但永州之人争奔走焉→,②蒋氏专其利三世→却祖、父辈死于是,③余将告莅事者为蒋氏更役复赋,蒋氏应感谢→蒋氏却大戚,④捕蛇危险,蒋氏则以为熙熙而乐→结论是“安敢毒邪”。⑤得出“赋敛之毒有甚是蛇者”结论→引孔子的话设疑“吾尝疑乎是”→接着写“犹信”。 7.根据提供意思从学过课文中找出八个带“然”的形容语。 例:像鸟儿张开翅膀似的坐落在泉边(翼然临于泉上)①眼泪汪汪的。(汪然出涕)②放心地躺下(睡着)。(弛然而卧)③被吓得哭天叫地的。(哗然而骇)④房屋整齐美观。(屋舍俨然)⑤高高兴兴,自得其乐。(怡然自乐) 8.蒋氏的两次“戚”,各为了什么而“戚”?作者的两次“悲”,又各是为了什么? 蒋氏的第一次“戚”,为自己所“专利”工作的艰险而忧伤;第二次“戚”,为担心失去自己的捕蛇专利恢复纳税而忧伤。作者的第一次“悲”,为蒋氏一家的不幸遭遇而悲伤(为个人);第二次“悲”,为广大人民受到的赋敛之毒而伤悲(为社会)。9.蒋氏血泪陈述,通过哪几方面的对比,表明了蒋氏对于捕蛇的差役怎样的看法?作者通过蒋氏的悲痛的哭诉,揭露了怎样的社会现实? 对比:①以他“捕蛇独存”和乡邻“十室九空”“非死则徙”②以他“弛然而卧”“熙熙而乐”和“乡邻们被悍吏袭扰得鸡犬不宁③以他“一岁犯死者二焉和乡邻们旦旦有是” 蒋氏的看法:吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。 作者揭露的社会现实是:赋敛之毒有甚于是蛇 10、文章表现了怎样的中心思想? 《捕蛇者说》以独特的写法(衬托、对比)尖锐、深刻地揭露了封建统治下赋税的苛酷,揭示了广大人民遭受的苦难不幸,表现了作者对劳苦大众的深切同情,对残暴统治的强烈愤恨。

《中国古代文学史》练习题及答案 先秦文学 一、填空 1、中国最初的诗歌是和-------结合在一起的 2、约在以后,诗歌从乐舞中逐步发化独立出来。 3、《弹歌》是一首----------言诗。 4、《蜡辞》大约是一首---------事祭歌。 5、先秦时期----------不分,文化呈现一种综合的形态。 6、上古巫史不分,商周之际,--------------官从原始宗教中脱离出来,成为新兴文化的代表。 7、西周时期,文化为-----------所垄断,春秋战国之际,兴起了一个---------的阶层,成为文化创造的主要的承担者。 8、先秦文学作者身份发生了由巫到史,到------,再到------的演变。 9、夏商文化以--------文化最有代表性。 10、自西周开始,----------文化成了主流文化。 11、在所有的古代文献中,以----------最有神话学价值。 12、中国古代创世神话以----------故事最为著名。 13、女娲的神话主要应是产生于----------社会。 14、神话形象经历了从动物形、----------形到---------这么一个发展过程。 15、雅颂多为---------时期的作品。 16、国风多为---------时期的作品。 17、雅颂多为---------句,较少杂言。 18、《诗经》的句式以---------言为主。 19、《诗经》常见的押韵方式是---------------押韵。 20 、雅颂多出自----------------之手。 21、周族史诗有《生民》、《公刘》、《绵》、-------------、-------------。 22 、------------、--------------是我国记言叙事文之祖。 23 、《尚书》分-------、---------、-------、--------四部分,其中---------、------------。 24、《左传》的体例是---------史。 25 、 ---------确为先秦“叙事之最”,标志着我国叙事散文的成熟。 26 、-----------------最擅长写战争。

一. 本周教学内容: 《捕蛇者说》 二. 学习目的: 1. 了解“说”的特点; 2. 理解本文衬托、对比写法; 3. 掌握积累本文的文言词语(古今异义、词类活用、一词多义); 4. 认识柳宗元同情人民、痛恨苛敛的思想感情。 【学习过程】 一. 简介 1. 课文 《捕蛇者说》以独特的写法(衬托、对比)尖锐、深刻地揭露了封建统治下赋税的苛酷,揭示了广大人民遭受的苦难不幸,表现了作者对劳苦大众的深切同情,对残暴统治的强烈愤恨。 2. 文体 “说”,是古代的一种文体。这种文章往往带有杂文、杂感的性质,或因事发论,或抒发感触,行文较为自由灵活。“说以感动为先”(李善),文中蕴含着感情。“说”这种文体后来变为因事因理而述说,“与论无大异”,我们比喻它是“杂文”。本篇的特点是在末了点明主旨,即所谓“卒显其志”。 3. 作者 柳宗元(公元773—819年),唐代杰出的文学家。早年曾在朝中作官,政治上有抱负,有理想。唐顺宗永贞元年(公元805年),王叔文执掌朝政,采取了一些改革政治的措施,如取消巧立名目的额外赋税,查办贪官污吏等等,史称“永贞革新”。柳宗元积极参加这次革新,是核心人物之一,被任命为礼部员外郎(官阶相当于副司长)这年他32岁。这次革新很快就遭到失败。王叔文被杀,参与者都被惩处,柳宗元被贬为永州(今湖南零陵)司马。十年后,柳宗元又被贬到更荒远的柳州(今广西柳州)任刺史。最后死在柳州,死时才46岁。《捕蛇者说》是柳宗元被贬到永州时写的。 二. 思考 1. 柳宗元为什么要写这篇文章? 2. 《捕蛇者说》的文体有什么特点? 3. 在课文中作者发表了什么观点? 4. 学习这篇文言文,我们要掌握哪些字、词? 三. 分析本文的结构 全文共5段,可归纳为三大部分: 第一部分,第1段;

《六国论》练习题 一、基础考查 1 ?下列各组词语中加点字的读音完全正确的一项是 A . B . C. 弊在赂秦(lu 0)思厥先祖父(ju 暴霜露(b do) 如弃草芥(ji e 燕赵之君(y rn)洎牧以谗诛(j 为国者(w e) 革灭殆尽(d d) ( e 抱薪救火(X 胜负之数(sh u) 1)倘与秦相较(t 日削 月割(xu e) ( ) in) on C) D. 2. 下列各句中加点字的意义与用法相同的一项是 A .不赂者以赂者丧 B .奉之弥繁,侵之愈急 C.小则获邑,大则得城 D .与嬴而不助五国也 秦以攻取之外 是故燕虽小国而后亡,斯用兵之 效也 则胜负之数,存亡之理 惜其用武而不能终 ( 3. 下列加点词语意义与现代汉语相同的一项是 A .至于颠覆,理固宜然 C.下而从六国破亡之故事 4. 下列句子中加点字的活用类型与例句相同的一项是 例句:以事秦之心,礼天下之奇才 A .盖失强援,不能独完 B .能守其土,义不赂秦 C. 并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也 D. 日削月割,以趋于亡 5. 下列各句的句式与其它三句不 A .赵尝五战于秦,二败而三胜 C.六艺经传皆通习之,不拘于时 二、语段阅读 阅读下面的文字,完成 6?9题。 六国破灭,非.兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或 .曰:六国 互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以.赂者丧,盖失强援,不能独完.。故曰:弊在赂秦也。 秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸 侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。 思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以 有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。 今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地 有限,暴秦之欲无厌.,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理 固宜然。古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。 6. 对下列句子中加点的词的解释,不.正确的一项是( A .盖失强援,不能独完 完:保全 B .然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌. 厌:通“餍” C .六国破灭,非兵.不利 兵:士兵 B .与战胜而得者, D .洎牧以谗诛 ) 其实百倍 同的一项是( B ?有如此之势,而为秦人积威之所劫 D .不者,若属皆且为所虏 ”此言得之.。 ) ,满足

二十三、捕蛇者说 一、文学常识 1古代的一种文体,跟现在的杂文大体近似。内容大多是一事一议,形式上为叙议结合,以议为主。我们学过有《爱莲说》、《马说》。有以小见大的特征。2、柳宗元,唐代文学家,字子厚,河东人,世称柳河东。后被贬柳州,世亦称柳柳州。 二、重点字音字形 啮人()为饵()挛()嗣()几()死者数()矣大戚()蹙()殚()转徙()顿踣()相藉()曩()叫嚣() 隳突()恂恂()视其缶()谨食之()熙熙()孰知()又安敢毒邪()赋敛()以俟夫观人风者得焉() 三、一词多义 其1、当其租入:他们的2、专其利三世矣:这种 3、视其缶:那 4、退而甘食其土之有:自己的 若1、岂若吾乡邻之旦旦有是哉:像2、貌若甚戚者:好像 3、更若役,复若赋:你的 4、若毒之乎:你 5、望洋向若:海神名 6、以为莫已若:比得上 已1、可以已大风:治愈2、则久已病原矣:已经 病1、则久已病矣:困苦不堪2、君之病在肌肤:疾病 赋1、岁赋其二:征收2、复若赋:赋税 3、刻唐贤今人诗赋于其上:我国古代的一种文体 毒1、又安敢毒耶:怨恨2、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎:毒害得1、然得而腊之以为饵:捕得得到 是1、自吾氏三世居是乡:这2、岂是吾乡邻之旦旦有是哉:指冒死亡的危险 3、吾尝疑乎是:指孔子说的这句话 4、孰知赋敛之毒有甚是蛇者乎:这 5、是可谓善学者矣:判断动词 食1、谨食之:通假“饲”,喂养2、退而甘食其土之有:吃 3、身上衣裳口中食:粮食、食物 生1、而乡邻之生日蹙:生活2、君将哀而生之乎:使。。。。。。生存 焉1、以俟观人风者得焉:于此,从这是2、永之人争奔走焉:这件事 3、虽鸡狗不得宁焉:语气词,不译 4、今其室十无四五焉:语气词,不译 5、且焉置土石:哪里 而1、黑质而白章:表并列2、然得而腊之以为饵:表顺接 3、而吾以捕蛇独存:表转折 4、吾恂恂而起:表修饰 甚1、貌若甚戚者:十分,很2、吾赋不幸之甚矣:厉害 疠1、瘘疠:恶2、呼嘘毒疠:瘟疫 而1、时而献焉:表修饰2、退而甘食其土之有:表顺承 3、余闻而愈悲:表顺承 4、君将哀而生之乎:表顺承 5、而乡邻之生日蹙:连词,不译 6、号呼而转徙,往往而死者相藉也:表修饰 7、饥渴而顿踣:表修饰8、哗然而骇者:表修饰 9、而吾蛇尚存:表顺承10、则弛然而卧:表修饰 岁1、岁赋其二:每年2、一岁之犯死者二焉:年 悲1、余悲之:同情2、余闻而愈悲:悲伤、、 以1、以俟夫观人风者得焉:用来2、太医以王命聚之:用