第2章视觉注意机制理论分析

2.1 引言

随着信息技术的快速发展,数字图像、视频成为信息的重要载体。如何高效地处理和分析图像数据,理解图像内容已经成为当前的研究热点。众所周知,人类可以从复杂的场景中快速地找到我们感兴趣的区域,容易地完成对场景的理解。这是因为人类视觉系统(Human Visual System/HVS)的信息选择策略,利用视觉注意机制引导人眼在海量数据中注视到显著的区域,并分配资源对重要区域优先进行处理[10]。多数情况下,当我们的眼睛接收到来自外界的大量的视觉信息,大脑并不能对所有的视觉信息进行同时,而是删除大部分无用信息,筛选出少许感兴趣的重要信息,优先对这些视觉信息进行处理。

计算机作为目前处理信息最快的工具之一,在计算机图像处理中引入视觉注意机制,不仅可以提高数据筛选能力和计算机的运算速度,还在物体识别、目标跟踪、图像分析与理解等领域具有重要的应用价值,这就为汽车车牌的快速处理提供了一个很好的解决方法。但是目前的计算机视觉与人类的视觉在能力上存在着巨大的差异。视觉注意机制是涉及生物视觉处理等学科交叉领域,生物视觉与计算机视觉进行的学科交流为理论创新带来了新的思路:一个可行的方法是从研究人类的视觉系统(大脑)如何感知和识别外界视觉刺激出发,模拟人的视觉注意机制,建立一种有效的视觉注意计算模型,使计算机拥有人类所具备的观察和理解世界的能力,并将其应用于静态场景、动态场景的感兴趣区域检测及场景分类中。

2.2 人类视觉感知系统

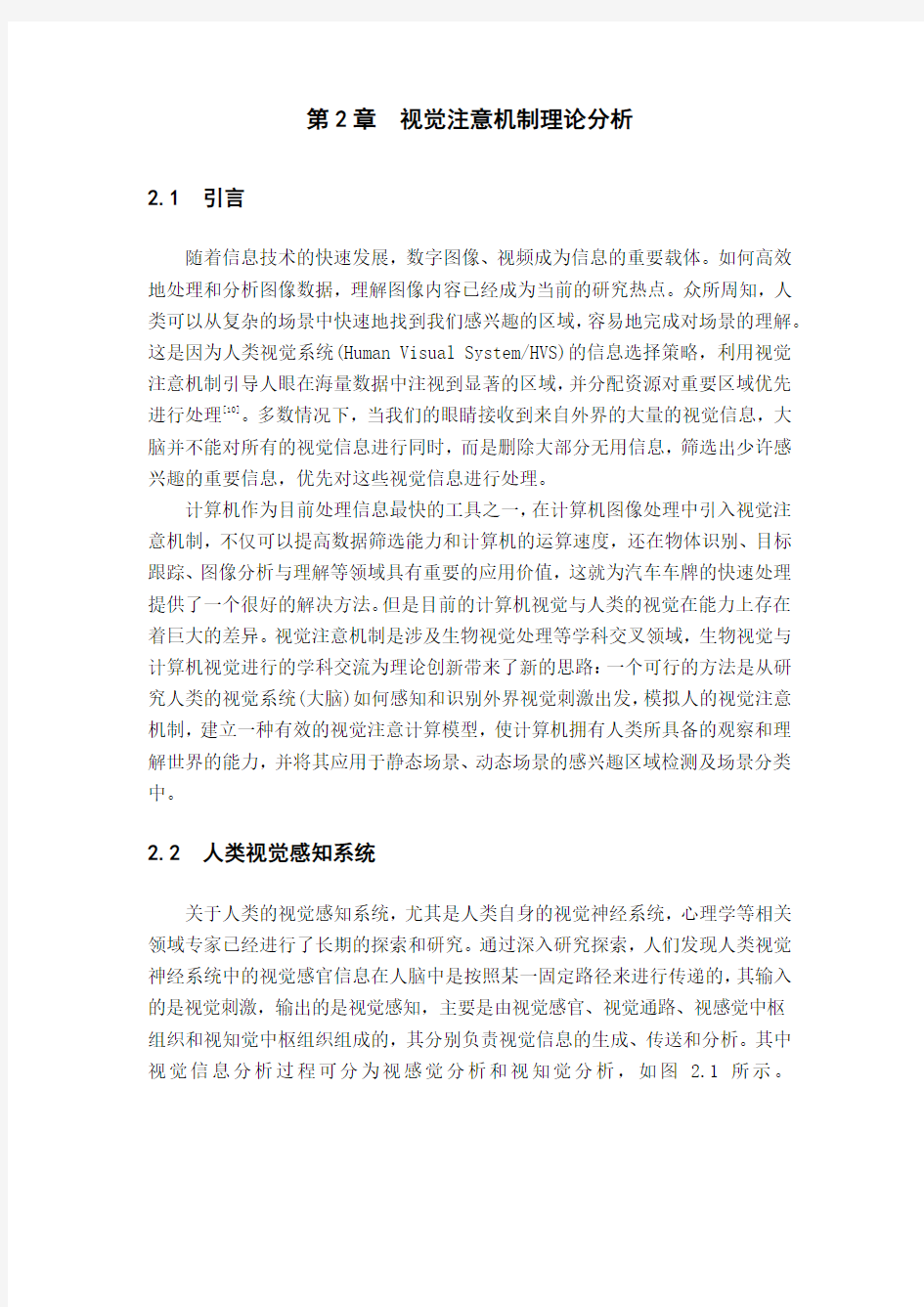

关于人类的视觉感知系统,尤其是人类自身的视觉神经系统,心理学等相关领域专家已经进行了长期的探索和研究。通过深入研究探索,人们发现人类视觉神经系统中的视觉感官信息在人脑中是按照某一固定路径来进行传递的,其输入的是视觉刺激,输出的是视觉感知,主要是由视觉感官、视觉通路、视感觉中枢组织和视知觉中枢组织组成的,其分别负责视觉信息的生成、传送和分析。其中视觉信息分析过程可分为视感觉分析和视知觉分析,如图 2.1所示。

图2.1 人类视觉感知系统信息感知流程

2.2.1 视觉系统生理结构

人类视觉系统的感觉器宫是眼睛,一般人眼睛直径大约24毫米,近似球形,由眼球壁和眼球两部分组成。角膜和巩膜位于眼球壁的外层,其中角膜具有屈光作用,能够将光线折射到眼睛内,巩膜保护眼球。眼球壁的中间层由控制瞳孔大小的虹膜和吸收外来散光的脉络膜组成,内层有视网膜由视锥细胞和视杆细胞组成,有感光作用。视觉信息的传递过程如下:视觉刺激从光感受细胞出发,作用在视网膜引起视感觉,再经由视神经、视束以及皮层下中枢,最终到达视皮层,引起视知觉[11]。所谓的视感觉,指光的明暗,视知觉指颜色、形状等特性。

图2.2 人眼结构示意图

眼睛的角膜是透明的、高度弯曲的折射窗口,光线通过它进入人眼内,随后有部分被带色的不透明的虹膜表面所阻挡。瞳孔随光照强度而改变,光线暗时扩张,在正常的光照条件下它处于收缩状态,以限制眼内因球面像差引起的图像模

糊。一只人眼视网膜中不均匀分布了大约有上亿个视杆细胞及500万个圆锥细胞。视网膜中心区域是黄斑,圆锥细胞密集程度密度特别高。视网膜上还有一个盲点,神经中枢细胞轴突从视网膜盲点中离开,组成视神经[12]。

视网膜具有感光层、双极细胞层和节细胞层的三层生理结构,感光层中的感光细胞将视觉信号(光信号)转变为电信号,接着双极细胞分析处理这些转换的电信号,并进行分类成形状、深浅和色彩等信号。接着节细胞把传入视网膜分类过后不同的信号传输到大脑形成图像。除了上述细胞外,视网膜还有其它细胞:水平细胞和无长突细胞。

人眼是包含有限球壁、眼内容物和神经系统等,是一个前后直径大约24毫米,垂直直径大约23毫米的近似球状体。眼睛的主要感光系统是眼球壁内层的视网膜,它由视锥细胞和视杆细胞组成的,视锥细胞主要用于分辨颜色。我们会有对外界事物的色觉,其原因在于视网膜上有三种视锥细胞分别感受了蓝色、红色和绿色。另外,视杆细胞也是主要用于感受运动物体和弱光[13]。晶状体富有弹性,中央厚边缘薄,像一块双面凸起的球镜,它的作用是聚焦光线和调节屈光,并且玻璃体充满晶状体和视网膜之间,占据眼内腔的4/5,内含99%的水分,是眼球壁的主要支撑物[14]。

2.2.2 视觉感知系统加工特点

人类视觉感知系统在视觉信息处理过程中,并不是原封不动的传送,而是结合输入信息进行相应的处理,再输出给其他神经元。人眼的视觉系统只能选择少数显著性信息进行处理,摒弃大部分无用信息。在视网膜上,每个神经元有不同形式的感受野,并呈现同心圆拮抗的形式[11]。这种形式根据刺激对细胞的影响分为“on中心-off环绕”和“off中心-on环绕”两种类型。“on中心-off环绕”类型,当光照充满中央区域时,激活反应最强;当光照充满了周边的区域时,则产生最大的抑制作用。“off中心-on环绕”由中央抑制区和周边兴奋区组成,与“on中心一off环绕”相反。大脑皮层上的感受野分简单细胞的感受野和复杂细胞的感受野。其中简单细胞的感受野也分为兴奋区与抑制区,对刺激的方向和位置有很强的敏感性;复杂细胞的感受野对刺激敏感性取决于刺激的形式,和刺激的位置无关。

一般来说,不同的视觉信息要经过腹侧通路和背侧通路的加工处理操作。腹侧通路由V1, V2, V3, V4和颞下回组成,主要对刺激信息负责接收。视觉意识的产生须要腹侧一背侧这二条通路的共同参与。这两条通路之间相辅相成、互相依赖与作用:人眼调整视觉注意焦点可以通过目标识别来完成,而视觉焦点可以

有效地对目标识别进行指导,两者相辅相成帮助人类理解场景中的事物[15]。作为一种生理机制,视觉注意与个人主观因素有关,也与眼球感知到的物象、环境条件和心理感受等外部刺激有关,视觉注意流程如图2-3所示。

在视觉处理中,视皮层中腹侧通路和背侧通路对视觉刺激信号的输入和视觉信息的进一步的处理起着重要作用。腹侧通路中接收的信息由初级视皮层V1区经过V2区和V3区从腹侧延伸到V4和IT 区直至颞叶,腹侧通路输入的信息来 源主要是来源于视网膜的P 型神经节细胞,该通路主要负责的是物体的识别功能,这也是另外叫“what 通路”的缘由[15]。背侧通路则由初级视皮层V2和V3区从背侧延伸向MT 和MST 区一直到顶叶后部,它的信息输入源主要由视网膜的M 型神经节细胞,也称为“Where ”通路,主要负责空间位置的信息。

根据神经生理学的相关研究结果,通过串行和并行的加工机制,可以将形状、颜色、深度和运动的相关视觉信息分离出来,并且在V2区以上层级的视皮层的分离趋向更为明显点[16]。为比较快速完成不同的视觉任务处理,视通路各个层次上存在着基本互相独立的并行通道。在人类视觉处理机制中,视网膜读入的信息是存在着反馈的双向传输,大脑中更高层区域都有许多反馈通路到达初级视皮层V1区和V2区,这些不同的反馈通路在一定程度与人类的意识行为有关联。

2.3 视觉注意机制模型

视觉注意实质上是一种生物机制,这种机制能够从外界复杂的环境中选出重

图2.3 人类神经视觉注意识别框图

要的和所需要关注的信息,逐步排除相对不重要的信息,通过这种方式能够将十分复杂的外界视觉场景进行简化和分解,进而在接下来对重要的信息进行进一步处理。这种机制的优势在于它能够使得我们在十分复杂的外界视觉场景环境中,可以十分迅速的注意所需要关注的重要的信息和物体。

在图像理解和分析中,人类视觉系统的视觉注意使得人们可以在复杂的场景中选择少数的感兴趣区域作为注意焦点(Focus Of Attention , FOA),并对其进行优先处理,从而极大地提高视觉系统处理的效率。在日常生活中,我们会常常的感受到视觉注意机制的存在。比如说一幅图像,我们会轻易的发现,墙壁上的小坑和黑点,白色打印纸上的纸张缺陷,蓝色车牌上的车牌号码等等。图 2.4列举了几个关于视觉注意的示例图,当人们观察以下几张图片时,观察者会迅速将自己的注意力集中在左边图中的空心圆、中间图中的实心圆以及右边图中间部分的斜线,这种人眼的选择过程就是视觉注意,而被选中的对象或者区域就被称为注意焦点【17】。

关于视觉注意机制,研究者们最初从生物神经科学、心理科学等方面进行了大量的探索。心理学家将视觉注意划分为两种:一种是以自底向上(数据驱动)的方式驱使的,另一种是以自顶向下(任务驱动)的信息来控制的。自底向上的视觉注意机制是基于刺激的、与任务无关的,比如在绿油油的草地上有一只白色的羊,大部人会第一时间注意到与周围环境不一样的羊。自顶向下的视觉注意机制是基于任务的,受意识支配。比如在机场接人时,我们会立刻看到我们要接的人,而对其他的人则视而不见。

2.3.1 数据驱动的视觉注意机制模型

数据驱动的视觉注意机制的初级计算模型的研究从80年代后就开始成为很热的研究点,Koach 等人在1985年提出了这种计算模型的理论框架[18],其中的神经网络理论的焦点抑制机制为众多模型所参考和借鉴。Milaness 等学者也提出了特征显著图的理念并利用中央—周边差分算法进行特征的提取[19],数据驱动的注意模型原理是从输入图像提取多方面的特征,如图片颜色、图像朝向、光照图2.4 视觉注意机制示例图

亮度等,并形成各个特征维上的显著图,再对所得显著图进行分析和融合得到兴趣图。兴趣图中一般可能含有多个待注意的候选目标,通过竞争机制选出唯一的注意目标,并随后在注意焦点之间进行转移。

数据驱动的视觉注意机制模型,观察者从场景中的信息开始,外部场景信息源对人的眼睛对进行刺激,人眼对不同的场景信息进行重新组合加工进行信息并行处理。这种因此注意模型没有先验信息的指导,也没有特定的任务,操作比较简单,处理速度比较快。数据驱动注意模型也称为自底向上视觉注意模型,对该模型的研究主要是基于Koch 和Itti 等人提出的特征整合的理论,它具有两大特点[20][21]:

1)数据驱动:数据驱动注意模型的注意机制与高层知识的观察无关,与底层数据驱动有关,不需要运用人的意识来控制其处理过程。对输入的图像首先提取一些低级的诸如颜色、亮度、方向等视觉特征,并分别对每一类的特征构造生成相关的显著图。再采用特征融合的方式把不同的显著图进行特征图合并,在这幅整合的显著图中出现的目标就是引起人类注意的目标[22]。

图2.5 数据驱动注意模型的原理流程图

2)自主加工:数据驱动的视觉注意模型是一种自动加工过程,不需要先验信息和预期期望,未加入主观意识,对视觉信息的处理速度相对较快,以空间并行方式在多个通道中同时处理视觉信息。

数据驱动注意机制模型通过图像采样、特征提取、注意焦点搜索与描述三个模块的协同操作从输入图像中找到注意目标,形成了可操作性较强且计算速度较快的数据驱动的注意焦点检测方法。通常我们是将图片信息的亮度、颜色和朝向等不同的特征进行简单的叠加,但是这种简单的叠加方式比较粗糙,和生物视觉处理机制不大相同;而且,为寻找那些仅在整幅图像中占据很小一块面积的期望目标而进行的匹配操作仍然需要进行全局处理,匹配过程比较复杂度,容易造成减少计算浪费。由于生物视觉系统中各种特征之间的关系更为复杂,目前基于注意机制的感知模型还没有较好的适应算法,特别是对注意机制的任务驱动的研究也不多,导致这种注意机制在目标检测和复杂场景下的跟踪等运用中受到限制。

2.3.2 任务驱动的视觉注意机制模型

任务驱动的视觉注意模型是根据来自具体任务的先验信息,预先建立视觉期望,将期望目标从图像中分离出来,完成图像或是视频场景的感兴趣区域选取,进而对该区域进行后续的处理。通常情况,优先级较高的场景区域一般包含期望目标值内,这也符合人类视觉注意规律,自顶向下注意模型通常受人的主观意识、主观选择等因素影响,也是目标驱动的主动意识下的主动选择[23]。这种模型主要在物体特征、场景先验信息和任务需求这三个方面来实现不同目标的注意[24]。物体特征是指在注意机制模型中不加入颜色、亮度和方向等初级特征,而是加入所要识别的物体中有别于其它场景的特征,例如在一个复杂街道场景中寻找汽车,众所周知汽车有四个轮子,因此在模型中加入轮子的特征后,

就可以使模型在搜图2.6 数据驱动的视觉注意流程

索汽车时提高效率,较快速的排除其它干扰项。

任务驱动视觉注意机制的场景先验信息是通过统计学得到或是预先给定场景中光流信息或是场景的背景特征;任务需求是指按人类要求加入特定信息等对注意产生影响。在这种机制下,人眼对注意焦点的选择是由观察任务控制、受意识支配的,视觉信息从观察任务出发,沿着自上向下的方向被处理,这也正式任务驱动(自上而下)注意机制命名的依据[25]。不同与数据驱动注意机制,任务驱动注意机制的特点表现在[25]:

1)任务驱动:被作为高层知识的观察任务驱动,我们根据任务需求有意识的控制其内部信息处理过程,从而获得符合视觉期望的注意目标。

2)控制加工:任务驱动的注意机制是一种控制加工过程,相对于数据驱动,它对视觉信息的处理速度较慢,它是以空间并行方式在单一通道中处理视觉信息的。

图2.7 任务驱动的视觉注意流程

任务驱动的视觉注意模型通过给定某个观察任务,能够迅速建立视觉期望,并在该期望的指导下按照一定的优先级顺序有选择地对各个场景区域进行局部验证,进而对其中经过验证确实包含期望目标的场景区域进行局部处理。通常情况下,那些包含期望目标的场景区域都会由于其符合视觉期望的视觉刺激分布模式而具有较高的优先级,这样可以大大减少匹配操作的计算量,计算效率更高效。

但任务驱动的视觉模型视觉信息处理过程增加了高层知识驱动,包含任务、知识库和视觉期望的控制结构。知识库作为一种知识经验存储在长时记忆中,是对过去曾经处理过的外部视觉模式及其认知结果的记录和积累,它在任务驱动的注意机制中充当着信息服务中心的角色,不但处理视觉对象之间的联系,而且处理信息描述之间的转换,是连接语意层的当前知识和特征层的视觉期望的桥梁[25]。

视觉期望作为一种知识经验存储在短时记忆中,是对视觉信息处理预期结果的描述,它通过知识库的联系和映射功能获得,具体可能涉及观察尺度、观察范围、对象特征和对象尺寸等众多因素,对任务驱动的注意目标检测提供了直接的和明确的引导信息[25]。这个过程中知识库中对观察任务的描述与处理是一个难点问题且不可回避,此外在图像信息处理领域并没有出现完善的自动处理方法,往往由于处理任务不明确而无所适从。

总体来说,数据驱动的优点是适用面广,缺点是针对性弱,当处理任务十分明确时,对数据处理仍然墨守陈规。任务驱动的注意机制针对性较强,但适用面较窄,当处理任务不明确时,对数据处理会无所适从。下文中将介绍这两种模型的应用,并展示取得的成果,由于任务驱动注意机制的知识描述部分目前还是一个争论很大的难点,本文的关于视觉注意机制模型的应用将围绕数据驱动的视觉注意模型展开。

2.4 基于视觉注意机制模型的应用

视觉注意机制模型的应用十分广泛,也是目前研究的热门技术之一,例如视觉注意机制模型在图像检索方面的应用,在图像分类方面的应用,在平纹织物疵点检测方面的应用、带钢缺陷动态检测中的应用等等,本文将带钢缺陷动态检测中的应用作为一个典型的模型应用范例加以介绍。

2.4.1 在带钢缺陷检测上的应用

视觉注意机制模型在带钢检测上的应用以人类视觉注意机制为基础,提出基于视觉注意机制的带钢缺陷检测算法。首先,提取输入图像的颜色特征:其次,对缺陷颜色特征进行预判,对显性缺陷图像采用阂值分割方法得到缺陷注意区域,对隐性缺陷图像提取的亮度和方向特征进行高斯滤波形成特征子图;然后,对滤波后的特征子图进行中央周边差操作构建特征差分子图,通过对特征差分子图归一化处理形成特征显著图;最后,利用阂值分割和区域生长分割出缺陷目标[26]。实验结果表明,这种方法利用颜色特征的预判能够快速地检测带钢图像的缺陷,可以满足实时在线检测要求,提高检测效率,也问下文我们对汽车车牌的快速检测提供了一个方法借鉴。

2.5 本章小结

本章首先简单介绍了视觉注意机制的作为一种新技术在图像处理方面的优

势,通过描述视觉注意机制模型与生物视觉的关系,介绍了生物视觉系统识别的基本原理,模拟人的视觉注意机制。随后本文又介绍了两种常见的注意机制的模型,分别是数据驱动和任务驱动视觉注意机制模型,并对两种模型的优缺点进行分析,选择基于数据驱动(自底向上)的视觉注意模型作为主要研究对象,例举了数据驱动视觉注意模型在工业带钢检测的应用,结果表明此种模型能达到预期检测效果,可操作性较强且计算速度较快。为此,本文对基于数据驱动的视觉注意机制模型作了改进,建立一种有效的视觉注意计算模型,使计算机拥有人类所具备的观察和理解世界的能力,并将其应用汽车车牌的快速检测中。

10、K. Grill-Spector, etc. The human visual cortex[J]. Annu. Rev. Neurosci, 2004, 27:649-677.

11、任璐.基于视觉注意机制的数字水印技术研究[D].西安电子科技大学硕士论文,2011

12、Forsyth D. A. Ponce J著,林学,王宏等译fJl.计算机视觉:一种现代方法,2004.

13、李文甲.基于视觉注意模型的运动目标检测技术研究[D].大连理工大学,2010.

14、陈媛媛.图像显著区域提取及其在图像检索中的应用[D]., 2006.

15、Laycock R Cross A J, Lourenco T, et al. Dorsal stream in recognition of objects with transient onset but not with ramped onset[J]. Behavioral and Brain Functions, 2011,7(1)34.

16、李崇飞.基于视觉注意的显著区域检测算法研究[D].国防科学技术大学,2011

17、赵健.基于视觉注意机制的车辆检测算法的研究[D]. 吉林大学硕士学位论文,2013

18、Koch C,Ullman S. Shifts in selective visual attention: towards the underlying neural circuitry[M]//Matters of Intelligence. Springer, 1987:115-141.

19、Milanese R. Detecting salient regions in an image: from biological evidence to computer implementation [D]. University of Geneva, 1993.

20、Itti L. Models of bottom-up and top-down visual attention [D]. California Institute of Technology,2000.

21、Goodale M A, Milner A D. Separate visual pathways for perception and action[J]. Trends in neurosciences, 1992,15(1):20-25.

22、李福.基于生物视觉注意机制的视频图像中感兴趣目标提取方法研究[D].中国石油大学.2011.

23、Baluch P, Itti L. Mechanisms of top-down attention[J].Trends in neurosciences 2011,34(4):210-224.

24、陈文雍.一种基于特征融合的视觉注意计算模型[D].南京大学.2013.

25、单列.视觉注意机制的若干关键技术及应用研究[D]中国科学杖术大学博士学位论文.2008

26、徐帅华等.视觉显著性模型在带钢缺陷动态检测中的应用[D]西安工程大学学报.2014年12月.V ol. 28No. 6(Sum. No. 130)

第2章视觉注意机制理论分析 2.1 引言 随着信息技术的快速发展,数字图像、视频成为信息的重要载体。如何高效地处理和分析图像数据,理解图像内容已经成为当前的研究热点。众所周知,人类可以从复杂的场景中快速地找到我们感兴趣的区域,容易地完成对场景的理解。这是因为人类视觉系统(Human Visual System/HVS)的信息选择策略,利用视觉注意机制引导人眼在海量数据中注视到显著的区域,并分配资源对重要区域优先进行处理[10]。多数情况下,当我们的眼睛接收到来自外界的大量的视觉信息,大脑并不能对所有的视觉信息进行同时,而是删除大部分无用信息,筛选出少许感兴趣的重要信息,优先对这些视觉信息进行处理。 计算机作为目前处理信息最快的工具之一,在计算机图像处理中引入视觉注意机制,不仅可以提高数据筛选能力和计算机的运算速度,还在物体识别、目标跟踪、图像分析与理解等领域具有重要的应用价值,这就为汽车车牌的快速处理提供了一个很好的解决方法。但是目前的计算机视觉与人类的视觉在能力上存在着巨大的差异。视觉注意机制是涉及生物视觉处理等学科交叉领域,生物视觉与计算机视觉进行的学科交流为理论创新带来了新的思路:一个可行的方法是从研究人类的视觉系统(大脑)如何感知和识别外界视觉刺激出发,模拟人的视觉注意机制,建立一种有效的视觉注意计算模型,使计算机拥有人类所具备的观察和理解世界的能力,并将其应用于静态场景、动态场景的感兴趣区域检测及场景分类中。 2.2 人类视觉感知系统 关于人类的视觉感知系统,尤其是人类自身的视觉神经系统,心理学等相关领域专家已经进行了长期的探索和研究。通过深入研究探索,人们发现人类视觉神经系统中的视觉感官信息在人脑中是按照某一固定路径来进行传递的,其输入的是视觉刺激,输出的是视觉感知,主要是由视觉感官、视觉通路、视感觉中枢组织和视知觉中枢组织组成的,其分别负责视觉信息的生成、传送和分析。其中视觉信息分析过程可分为视感觉分析和视知觉分析,如图 2.1所示。

第4章色彩与视觉生理 本章要点: ·了解眼睛的构造 ·了解视界与色域的概念及作用 ·掌握视错性的形成原因及规律 第一节视觉的生理特征 人们对世界上一切事物的形状、位置、空间、色彩等的区别,都是通过视觉器官形成的一种视觉信息和感受。因此,视觉是人们认识这个多彩世界的一个重要因素,我们必须了解视觉器官所形成的生理特性和功能。 一、眼睛的主要组成部分(自学) 人的眼睛就像一部照相机,眼球前部好比照相机镜头,内部好比暗箱,视网膜相当于相机的底片。但是,眼球结构比照相机复杂得多、灵活得多。人眼因外形近似球状, 故称眼球。眼球内具有特殊的折光系统,使射 入眼内的可见光汇聚在视网膜上,视网膜上含 有感光的杆体细胞和锥体细胞,这些感光细胞 把接受到的色光信号传到神经节细胞,再由视 神经传到大脑皮层的枕叶视觉中枢神经,产生 色彩感。 (1)角膜,角膜的作用是光由这里折射进 人眼球而成像。 (2)虹膜又称彩帘,虹膜作用是能控制瞳孔的大小,光弱时大,光强时小,像照相机中的光圈,虹膜能调节进入眼球的光量。 (3)水晶体。其作用相当于透镜,可以起到调节焦距的作用。光通过水晶体的折射传给视网膜。近视眼、远视眼、老花眼以及对色彩与形态的错觉等,大都是由于水晶体的伸缩作用而引起的。 水晶体内含有黄色素。黄色素的含量随年龄的增加而增加,它影响人对色彩的识别。 (4)玻璃体。光必须通过它才能到达视网膜,玻璃体带有色素,色素随着人的年龄和环境的不同而变化。 (5)黄斑与盲点。黄斑是视网膜中感觉最特殊的部分,呈浅黄色,黄斑位于锥体细胞和杆体细胞最集中的地方,是视觉最敏感的位置,人对色彩感觉之所以有很大的差异,与黄斑有直接关系。

视觉电生理的临床应用研究进展 【摘要】视觉电生理是运用先进的计算机技术对人眼睛视觉功能进行检测,已经成为眼科疾病中系统、全面检查的重要手段,本文首先介绍了视觉电生理的视网膜电图、视诱发电位和眼电图,视网膜电图主要有全视野视网膜电图、图形视网膜电图和多焦视网膜电图三种,视觉诱发电位主要以图形视觉诱发电位、扫描视觉诱发电位和闪光视觉诱发电位为主,然后详细阐述了视觉电生理操作技术的关键,需要向患者详细的介绍检测的目的、方法等以缓解患者紧张焦虑的心情,最后对视觉电生理进行了客观的评价,说明了其必要性和临床意义。 【关键词】视觉电生理;临床应用;研究进展 中图分类号R77 文献标识码 A 文章编号1674-6805(2015)5-0162-03 doi:10.14033/https://www.doczj.com/doc/0e14592835.html,ki.cfmr.2015.05.078 临床上由于眼外伤的发生原因和伤的部位不同常常对视功能造成不同程度的损伤,严重者会导致失明发生,视功能的检查有很多,如视力、红绿色觉、视野检查、光定位等物理上的检查,针对眼外伤还可使用裂隙灯显微镜、X线摄片、B超、CT以及核磁共振等方法,但是这些方法有时仍无

法准确地定位受伤的位置,对眼外伤的诊断和治疗有着一定的影响[1]。视觉电生理是一种新型的对眼外伤视功能定位检查的方法,针对其临床应用以及研究,具体综述如下。 1 视觉电生理的视网膜电图、视觉诱发电位和眼电图的标准 经典的视觉电生理检查可以分为闪光视网膜电图法(英文缩写为F-ERG)、视觉眼电图(英文缩写为V-EOG)、图像视网膜电图(英文缩写为P-ERG)、闪光诱发电位(英文缩写为F-VEP)和图像诱发电位(P-VEP)五项,能够有效地定位诊断视觉功能。其中F-ERG主要显示视锥细胞、双极细胞和视杆细胞也就是第一神经元和第二神经元的电反应结果,现今已经能够记录到5种反应,分别代表着5中不同的临床意义:“暗适应最大反应”、“明视ERG”、“闪烁光ERG”、“暗视ERG”和“振荡电位”[2]。VOG主要是检查视网膜色素上皮和其感光细胞之间的电反应,而P-ERG是检测神经节细胞功能,VEP则主要是进行F-VEP相似亮度电反应、视网膜电反应、视路电反应、枕叶视觉中枢的电反应的反映。 1.1 视网膜电图标准 视网膜电图英文缩写为ERG,其特点为波幅较为稳定且可靠性较高,能够客观地对视网膜的功能进行反映,是临床上视觉电生理最早制定出的标准,在1989年制定后经过多次修订。视网膜电图可以分为FERG、mfERG和PERG,FERG

1.光电转换 环化鸟苷酸(cGMP)起重要作用 黑暗条件下,几乎所有转导蛋白都与GDP(二磷酸鸟苷)结合,对cGMP磷酸二酯酶活性无影响,外段内cGMP保持高密度,从而使外段膜上由cGMP门控的阳离子通道开放,钠离子(以及部分钙离子)经该通道内流(称为暗电流),引起光感受器去极化,钾也同时从内段膜外流,完成电流回路。 光照时,视紫红质构型变化产生间视紫红质Ⅱ,并与转导蛋白结合,转导蛋白上的α亚基与GDP解离,而与GTP结合。与GTP结合的α亚基与β、γ亚基分离,转而激活膜上的PDE,PDE使cGMP水解,从而使外段内cGMP浓度下降,钠通道开放数减少,视杆细胞超极化。 2.Purkinje现象 环境亮度降低时颜色的明度发生变化的现象称为这个玩意 视锥细胞主要集中在视网膜中央部位,由中心凹测得的相对光谱敏感曲线称明视敏感曲线;视杆细胞主要分布在视网膜的周边部,在视杆细胞最密集区和暗视条件下测得的曲线称暗视敏感曲线。人眼在暗视状态和明视状态时,敏感峰值在光谱中的位置是不同的。 暗视时的敏感峰值在光谱的蓝绿部分(507nm),在峰值两侧,特别是在长波段,敏感度下降很快,在780nm处敏感度只有峰值处的千万分之一。在明视时敏感峰值在光谱的黄绿部分(555nm)。当照明度逐渐将赌,从明视状态转变为暗视状态,光谱敏感曲线移向短波段,长波段的相对敏感度降低,而短波段则增高,敏感峰移至光谱的蓝绿部分,光谱敏感性的这种变化一般称为Purkinje位移。 3.颜色的分类和属性 分类:非彩色和彩色。

属性:色调:是颜色彼此区分的特性 饱和度:指颜色的纯度 明度:颜色的明暗之别 4.对比敏感度曲线P75 5.青光眼视野缺损 1.局限性缺损:旁中央暗点、鼻侧阶梯、颞侧楔形压陷、弓形暗点和环形暗点 2.晚期视野:管状视野和颞侧视岛 3.青光眼弥散性视野压陷或普遍明暗度下降 4.青光眼视野缺损的分期与发展:早期为旁中心暗点、鼻侧阶梯、颞侧楔形压陷 中期为弓形暗点、环形暗点、鼻测象限性缺损 晚期残留中心管状视野、颞侧视岛 6.a波、b波 A波主要与光感受器有关 B波是起源于光感受器后神经元

《视觉神经生理学》教学大纲 编写单位:西安医学院医学技术系眼视光医学教研室编写时间:2013年9月15日 教务处印制 2013年9月15日

一、课程简介

二、学时分配表 三、内容 视觉神经生理学是眼视光学专业中一门重要的专业课,其宗旨是帮助学生理解视觉的特殊现象和熟悉视觉的形成机制。内容包括视觉的二元学说、色觉、视觉的空间和时间分辨、视知觉的研究方法、视野学、视网膜结构、视觉的视网膜机制和视觉的中枢机制、临床视觉电生理等。 实验内容详见实验教学大纲 理论教学目标与要求 第一章概论 [教学目标与要求] 掌握:

1.视网膜和视路的解剖结构; 2. 绝对阈和差别阈的概念; 3. 视知觉常用的研究方法。 熟悉: 1. 视觉生理的研究进展; 2. 视知觉信号检测理论及其影响因素; 3.Weber’s法则及其应用。 了解: 1. 神经科学的研究历史和发展、神经科学的研究目标; 2.视知觉的经典研究方法、改良研究方法; 3. 感觉光强度的间接和直接测量方法。 [重点] 1. 视网膜和视路的解剖结构; 2. 绝对阈和差别阈的概念。 {难点] 1. 视知觉信号检测理论及其影响因素; 2. 视知觉常用的研究方法; 3. Weber’s法则及其应用。 [教学时数] 3学时(课堂讲授3学时) [教学内容] 第一节视觉心里物理学和视觉神经生物学的概念 第二节视觉形成相关解剖详细讲解 1.视网膜 2.视路和视觉中枢 第三节视觉科学的主要研究方法 1.形态学方法 2.生理学方法一般讲解 3.分子生物学方法 第四节视知觉方法 1.经典的视知觉研究方法 2.改良的视知觉研究方法 3.信号监测理论重点讲解 4.Weber法则 5.感觉光强度的测量 [教学方法]使用视觉神经生理学CAI课件 一、课堂讲授视知觉的经典研究方法、改良研究方法,感觉光强度的间接和直接测量 方法。视网膜和视路的解剖结构,绝对阈和差别阈的概念,视知觉信号检测理论及其影响因素,Weber’s法则及其应用 二、理论与实际图片联系(举例) 第二章视觉的视网膜机制 [教学目标与要求] 掌握:

心理学报 2011, Vol. 43, No.10, 1103?1113 Acta Psychologica Sinica DOI: 10.3724/SP.J.1041.2011.01103 收稿日期: 2010-09-29 * 国家社科基金“十一五”规划(教育学)国家青年基金课题项目(CBA090125), 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJDXLX266)。 通讯作者: 杨海波, E-mail: psy-yhb@https://www.doczj.com/doc/0e14592835.html, 视觉工作记忆内容对自上而下注意控制的影响: 一项ERP 研究* 白学军1 尹莎莎1 杨海波1 吕 勇1 胡 伟1 罗跃嘉2 (1天津师范大学心理与行为研究院, 天津 300074) (2北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室, 北京 100875) 摘 要 采用视觉搜索范式, 以二维抽象对称图形为材料, 通过记录\16名被试在长短两种时间间隔(ISI)条件和有效、中性、无效三种视觉工作记忆内容条件下的行为反应和事件相关电位(ERPs), 探讨视觉工作记忆内容对自上而下注意控制影响的认知过程和脑机制。结果发现:(1)无论ISI 长或短, 有效信息条件(记忆图形与目标所在的背景图形相同)的反应时均显著短于无效信息条件(记忆图形与目标所在的背景图形不同)。(2)有效信息条件下的额区P2波幅显著大于中性信息条件(记忆图形不出现在搜索序列中); 枕区P1、N1波幅和潜伏期在视觉工作记忆内容条件下差异不显著; 短ISI 条件下, 有效信息条件下的枕区P300波幅显著大于无效信息条件; 长ISI 条件下, 有效信息条件的枕区P300波幅显著小于无效信息条件。表明当目标出现在与记忆内容相匹配的客体中时, 激活了工作记忆中的客体表征, 以自上而下的方式优先捕获注意; 同时ISI 变化对此过程起着调节作用。 关键词 视觉工作记忆; 信息内容; ISI; 自上而下注意控制; 事件相关电位 分类号 B842 1 引言 现实生活中, 个体只能有选择地加工有用信息, 同时抑制无关信息, 这样才能确保认知活动的高效率。在这一过程中, 注意控制起着重要的作用。Desimone 和Duncan (1995)提出视觉注意的偏向竞争模型(biased competition model)认为, 存在两种注意控制方式:(1)自下而上注意控制, 主要受刺激性质(如刺激的特异性和凸显性)的影响; (2)自上而下注意控制, 主要受目标与期待(当前的目标、对刺激位置和出现时间的期待)的影响(Yantis, 2000; Luck & Vecera, 2002)。大量行为实验结果表明, 自上而下注意控制在注意选择过程中起着重要作用(Soto, Heinke, Humphreys, & Blanco, 2005; Soto, Humphreys, & Heinke, 2006)。 自上而下注意控制的加工机制是通过激活储存在工作记忆中的目标表征或模板来完成的。工作记忆主要参与外界信息的加工、暂时性存储和执行控制等认知过程, 注意控制则控制了外界信息进入信息加工系统的通道, 二者结合在一起构成了信息加工系统的中心环节。视觉工作记忆主要负责加工视觉信息, 例如物体的形状、颜色等, 当注意与视觉工作记忆共享某些特征时, 视觉工作记忆内容会对注意选择产生一定影响。但是研究者从行为角度对工作记忆能否自动引导注意选择的研究结果不一致。 一些研究者(Downing, 2000; Oliver, Meijer, & Theeuwes, 2006; Soto et al., 2005; 杨海波, 尹莎莎, 白学军, 2010)认为, 保持在工作记忆中的目标模板使视野中具有目标特征的刺激自动优先获得注意, 结果支持偏向竞争模型。Downing (2000)的研究以人脸图片和几何图形为材料, 发现探测刺激出现在

一、 1色彩的视觉生理:视觉生理因为功能上的局限性而产生错视与幻觉,因此造成了主观感觉和客观现实之间的误差。 色彩的错视与幻觉:1 当外界物体的视觉刺激作用停止以后,在眼睛视网膜上的影像感觉并不会立刻消失,这种视觉现象叫做视觉后像。2视觉后像的发生,是由于神经兴奋所留下的痕迹作用,也称为视觉残像。如果眼睛连续视觉两个景物,即先看一个后再看另一个时,视觉产生相继对比,因此又称为连续对比。视觉后像有两种:当视觉神经兴奋尚未达到高峰,由于视觉惯性作用残留的后像叫正后像;由于视觉神经兴奋过度而产生疲劳并诱导出相反的结果叫负后像。无论是正后像还是负后像均是发生在眼睛视觉过程中的感觉,都不是客观存在的真实景像。 2色彩的视觉心理:不同波长色彩的光信息作用于人的视觉器管,通过视觉神经传入大脑后,经过思维,与以往的记忆及经验产生联想,从而形成一系列的色彩心理反应。 (1)色彩的冷、暖感色彩本身并无冷暖的温度差别,是视觉色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想. (2)色彩的轻、重感这主要与色彩的明度有关. (3)色彩的软、硬感其感觉主要也来自色彩的明度,但与纯度亦有一定的关系. (4)色彩的前、后感由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后. (5)色彩的大、小感由于色彩有前后的感觉,因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感,冷色、低明度色等有显小、收缩感. (6)色彩的华丽、质朴感色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响,其中纯度关系最大. (7)色彩的活泼、庄重感暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气,冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃. (8)色彩的兴奋与沉静感.

二、 1服装配色的原理:主要和布局与构图、位置和空间、规律法则和原理有关。 它包括:1对比配色原理-------包含邻近色对比、对比色对比、互补色对比、明度对比、纯度对比。 2调和配色原理-------包含二色调和、三色调和、四色调和、五色以上的调和。 3比例配色原理 4非对称均衡配色原理 5节奏配色原理 6呼应配色原理 2服装配色原理所体现的视觉效应 我们根据以上的原理可以从明度配色、色相配色、纯度配色来看看,服装中色彩之间的搭配组合所产生的效果。 (一)明度配色 不同明暗程度的色彩组合,配置在一起,更多的注重色彩的明度调性以及对比度。从服饰明度配色,无非有下面三种配色形式及效果。高明度调的配色,形成一种优雅的明亮调子,如白、高明度淡黄、粉绿、粉蓝等色彩,常被认为是富有女性感的色调,也是夏季常用的服装色调。中明度调的配色,中年人最适用的服饰色彩,形成一种含蓄庄重的风格。它也是青年人常用的配色原则如用较高纯度的红色、蓝色搭配,使穿着着具有一种活泼的性格。低明度调的配色,形成偏深色的沉静调子,具有一种庄重、严肃、文雅而忧郁之感。这种调性,若青年人使用则显得文静,内向而深沉,若老年人使用则显得庄重,含蓄而老沉,若知识分子使用则体现了超脱世俗,极有教养之感。低明度调是冬季服饰最常使用的颜色。

第五章视觉的生理机制 把研究感觉信息处理过程作为揭示脑的奥秘的突破口,其中以视觉系统的研究最为突出。在视知觉的研究中已取得了一系列成果。 第一节视觉编码及视网膜感受 眼的基本功能就是将外部世界千变万化的视觉刺激转换为视觉信息,这种基本功能的实现,依靠两种生理机制,即眼的折光成像机制和光感受机制。 眼的折光成像机制将外部刺激清晰地投射到视网膜上,光感受机制激发视网膜上化学和光的生物物理学反应,实现能量转化的光感受功能,产生感觉信息。 与声音一样,光也有波长和频率等属性。与波长(物理刺激)变化相对应的是我们所感受到的颜色(心理维度)。例如,我们称波长690nm的光为红色光,也就是说,这一波长的光通常被感知为红色。 (一)折光系统的组成 由角膜、房水、晶状体、玻璃体组成,角膜折光能力最强,晶状体调节能力强。 (二)眼的调节 正常眼看6m以外的物体时,从物体上发出的所有进入眼内的光线相当于平行光线,正好成像在视网膜上,不需调节;但看6m内物体时,光线是发散的,物体将成像在视网膜之后,必须进行调节。 晶状体的调节和瞳孔的调节。 二、视网膜的结构和两种感光换能系统 1. 色素细胞层 视网膜最外层,外侧紧贴脉络膜。 色素细胞层对视觉的引起并非无关重要,它含有黑色素颗粒和维生素A,对同它相邻接的感光细胞起着营养和保护作用。 保护作用表现在:①色素层可以遮挡来自巩膜侧的散射光线②色素细胞在强光照射视网膜时可以伸出伪足样突起,包被视杆细胞外段,使其相互隔离,少受其它来源的光刺激;只有在暗光条件下,视杆外段才被暴露。 2. 感光细胞层 感光细胞分视杆和视锥细胞两种,都含有特殊的感光色素,是真正的光感受器细胞。 视杆和视锥细胞在形态上都可分为四部分,由外向内依次称为外段、内段、胞体和终足。 外段是感光色素集中的部位,在感光换能中起重要作用。 视杆和视锥细胞不仅外形不同(主要在外段),而且它们所含感光色素也不同。视杆细胞外段呈长杆状,所含视色素为视紫红质;视锥细胞外段呈短圆锥状,具有三种不同的视锥色素,分别存在于三种不同的视锥细胞中。两种细胞的视色素均镶嵌于外段膜盘上。 三种锥体细胞通常被说成:红色锥体细胞、蓝色锥体细胞和绿色锥体细胞。 但使用这种说法时需小心:它是指一种锥体细胞只对一种波长的光最敏感。比如绿色锥体细胞,它并不是只对绿色光敏感,对蓝色和红色光也敏感,只是敏感程度较低。 另外还要注意,当把一种锥体细胞说成是“绿色锥体细胞”时,我们只是指绿色的心理知觉与这种细胞吸收的光有一一对应的关系,而绿色的心理知觉涉及复杂的加工过程,各种锥体细胞吸收特定波长的光只是其中一部分。 3. 双极细胞层 两种感光细胞都通过终足和双极细胞层内的双极细胞发生突触联系。 4. 节细胞层 节细胞层中的神经节细胞和双极细胞发生突触联系。 视网膜中除了这种纵向的细胞间联系外,还存在着横向的联系,如在感光细胞层和双极细胞层之间有水平细胞,在双极细胞层和节细胞层之间有无长突细胞。

幻灯片1 幻灯片2 第二章展示设计的基本原理—— 2.1展示设计中的视觉要素 主讲教师:林端端 幻灯片3 2 展示设计中的视觉要素 视觉要素 ●视觉是人类最重要的感觉、感知系统; ●是人们了解外部世界的最主要的感知工具; ●通过视觉可以观察外部世界的形状、大小、色彩、明暗、肌理、运动、符号等多方面的信息内容,并形成一个整体的视觉形象。 ●展示设计作为一种视觉艺术,展位设计的信息、内容传达和沟通功效的程度取决于人们的视觉因素的运用。 ●作为展示设计师,只有了解了人的视觉生理、视觉美感、视觉形态,才能在展示设计中将展品和信息合理地布置在合适的空间中。 幻灯片4 目录 幻灯片5 目录 幻灯片6 2.1.1 视觉生理与展示设计 2、视角 ●视角实质被视物体的两端点光线投入眼球时的相交角度,与观察距离和所视物体两点距离

有关。视角越小,目标看得越清楚。 ●因此,最重要的视觉信息应该安排在中心视角范围以内,如果被视物体不能保证在视角的中心位置上,最好采用加大面积或加长视距的方法来处理。 幻灯片7 2.1.1 视觉生理与展示设计 3、视野 ●视野是人眼所能看到的空间范围。视野与视距成正比,视距越大,视野也越大。 ●人眼最佳视野范围在视平线以下10°左右; ●视平线以上10°至视平线以下30°范围为良好视区; ●视平线以上60°至视平线以下70°为最大视野范围; ●所以在空间造型中,有意识地让下半部大于上半部,会使视觉舒服。 幻灯片8 2.1.1 视觉生理与展示设计 4、视觉运动规律 (1)视线水平移动比垂直移动快。 (2)水平方向尺寸的判断比垂直方向准确。 (3)视线移动方向习惯上是从左至右,自上而下,这一规律主要是受书写阅读的影响而形成的。 幻灯片9

运动与视觉注意:“聚光灯”理论的否定注意机制的选择性使得有机体能够对复杂的外部世界有选择地做出反应。长久以来,注意在直觉加工中扮演什么样的角色一直备受争议。早期选择模型认为,注意在进一步的知觉加工之前就已经起作用,只有被注意到的刺激才能进入高级编码阶段;而晚期选择模型认为刺激编码是在前注意阶段,被注意选择的刺激是用于反应而非识别。虽然两派的争论仍然没有解决,但他们有一个重要共识:即空间是视觉注意的媒介。 视觉定向理论,即“聚光灯”模型认为,个体的注意焦点像“聚光灯”一样,注意集中程度在焦点处最高,向四周逐渐衰减,即注意选择视觉区域中邻近的刺激进一步加工。聚光灯模型得到了许多实验的证实,像Eriksen(1973)的反应竞争实验(response competition)、Posner(1980)的空间的前线索实验(spatial precueing)、Treisman等人(1980;1982)的视觉搜索实验(visual search),以及Treisman等人(1982)部分报告实验中的错误整合(illusory conjunctions)。这些实验都证明了空间距离的作用:邻近的视觉刺激会进入焦点区,得到进一步加工,从而对靶子的识别和反应产生干扰。 但是,也有一些学者提出,注意并非被分配到视野的邻近区域,而是被分配到按照格式塔原则组织的知觉组块中,即所谓的分组假说理论。接下来的问题就在于:如何用实验区分出这两种假说?过去的一些研究,像Kahneman和Henik(1981)的Stroop效应变式实验、Prinzmetal(1981)的连续性原则下的错误整合实验、Duncan(1984)的重叠刺激实验都试图证明按照格式塔原则构成的组块、或者没有明显空间距离差异的刺激,其干扰体现分组假说理论。然而,这些实验都没有很好地区分“聚光灯”和组块,因为像邻近性原则本身就是格式塔组织原则的一个重要因素。 因此,本文所介绍的实验的目的就是区分目标组块干扰和知觉对象的空间接近性,从而区别聚光灯模型和分组假说理论。作者采用Eriksen等人(1973)的反应竞争实验范式的变式,通过运动将组块作用与空间邻近性区分开来。之所以选择运动,是因为运动一直以来被认为是一个很强的组块线索,然而在先前的视觉注意研究中,这一重要特征常常被忽略。 作者共进行了4个实验,其中,实验1是基础实验,通过操控远距离干扰子和靶子的共同运动,将其与静止的近距离干扰子区分开来,结果发现共同运动引起的组块效应超过了空间邻近性的影响,有力地证明了分组假说理论。实验2在实验1的基础上,通过控制干扰子和靶子共同运动的时间(20ms)排除了眼动追随的影响;实验3通过近距离干扰子、远距离干扰子和靶子一起运动得到典型Eriksen干扰效应,排除了实验1和实验2的效应可能是由末端优势(侧面掩蔽)造成的;实验4则是让近距离干扰子运动而远距离干扰子和靶子静止,得到与实验1、2类似的结果,排除了单纯运动带来的影响。 上述4个实验很好地否定了“聚光灯”模型所认为的视觉注意只被分配到邻近的视觉区域的观点,支持了格式塔原则下的组块假说,认为共同运动等组块线索的作用大于客体邻近性所带来的影响。 然而在视觉搜索实验中,研究者们注意到,运动和颜色这两种线索引发的效应是不同的。在运动的同种干扰子和静止的不同扰子中搜寻靶子(如在运动的X和静止的O混合干扰子中搜索静止的X)类似于平行加工,可见注意可以被分配到分散的空间组块中;然而在相同颜色的同种干扰子和不同颜色的不同干扰子搜索靶子(如在红色的O和蓝色的X中寻找红

(心理活动的脑神经生理机制)心理是脑的机能,脑是心理的器官。客观事实是心理的源泉和内容。神经元是神经系统结构和功能的基本单位,它的基本作用是接受和传递信息,按照功能可以分为感觉神经元(传人神经元)、运动神经元(传出神经元)和联络神经元(中间神经元)。神经系统是心理活动的主要物质基础。人的神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。中枢神经系统包括脊髓和脑,脊髓位于脊柱中,脑位于颅腔内。脊髓是中枢神经系统的低级部位,脑是高级中枢,分为脑干、间脑、小脑、大脑两半球等部分。脑干包括延脑、桥脑和中脑。延脑与有机体的基本生命活动有重要关系,具有调节呼吸、血液循环、消化等功能,被称为“生命中枢”。桥脑对人的睡眠具有调节和控制作用。中脑的一部分是姿势、随意走动、定向反射中枢,另一部分是视觉、听觉反射中枢。间脑主要包括丘脑和下丘脑。丘脑是皮层下感觉中枢。下丘脑对情绪有重要的作用。小脑的主要作用是协助大脑维持身体的平衡与协调动作。大脑由表面的灰质和深部的白质组成,灰质部分又叫大脑皮层,是中枢神经系统的最高级部位。周围神经系统由脊神经、脑神经和植物性神经组成。反射是神经系统活动的基本形式,包括条件反射和无条件反射。凡是能够引起条件反射的物理性的条件刺激叫做第一信号系统的刺激,凡是能引起条件反射的以语言符号为中介的条件刺激叫做第二信号系统的刺激。反射弧由感受器、传人神经、神经中枢、传出神经和效应器等五个环节组成。神经活动主要指的是大脑皮层的活动,他的基本过程是兴奋和抑制。兴奋和抑制的正诱导是指由抑制过程引起或加强兴奋过

程,负诱导是指由兴奋过程引起或加强抑制过程。兴奋和抑制的诱导可能是同时性的,也可能是相继的。大脑两半球是人类智慧活动的器官,是全部系统活动的最高部位。额叶是语言、智慧、运动中枢,颞叶是听觉中枢,枕叶是视觉中枢,顶叶是躯体感觉中枢。大脑的左半球主要负责言语、阅读、书写、数学运算和逻辑推理等,右半球负责知觉物体的空间关系、情绪、欣赏音乐和艺术等。

概论 1、视神经分段:眼内段(最短)、眶内段(最长),管内段,颅内段。 2、3种技术可记录信号: a)细胞外记录:单个或一群细胞 b)细胞内记录:膜电位变化 c)膜片钳记录:离子通道 3、膜电位:存在于细胞膜两侧的电位差,通常由于细胞膜两侧溶液浓度不同造成。 4、静息状态下,神经元的膜电位内负外正,约-70mV 5、电突触:在突触前神经元(神经末端)与突触后神经元之间存在着电紧张耦联,突触前 产生的活动电流一部分向突触后流入,使兴奋性发生变化,这种型的突触称为电突触。 6、化学突触 7、神经生物学的研究方法:神经生物学从离子通道、细胞、突触、神经回路等水平探 索视觉神经系统中视觉信号的形成和传递机制。视觉的神经机制包括视觉的视网膜机制和中枢机制。视觉信息在视觉系统中的传递是以生物电的形式进行的,可运用临床视觉电生理学,包括ERG、EOG、VEP检测临床病人综合电位变化。 8、视觉信号传导通路的四级神经元:光感受器细胞、双极细胞、节细胞、外侧膝状体。 视觉的视网膜机制 1、视网膜神经元的分类:视锥细胞和视杆细胞、水平细胞、双极细胞、无长突细胞、 神经节细胞。(丛间细胞) 2、按性质,神经元的电信号可分为:分级电位和动作电位。 3、分级电位:分级电位是视网膜中传输信号的主要形式。其特点是时程较慢,其幅度 随刺激强度的增强而增大,即以调幅的方式编码信息。产生于光感受器和神经元的树突。分级电位随传播距离而逐渐衰减,因此其主要功能是在短距离内传输信号。 4、动作电位:即通常所谓的神经冲动,或称峰电位。若因刺激或其他因素,神经细胞 膜去极化达到一个临界的水平,则产生瞬变的动作电位,并沿其轴突传导。其特点是全或无。

有意注意中视觉搜索理论的研究综述 Tom 摘要:近年来对有意注意中的视觉搜索的研究众多,其中由Treisman和她的同事最早提出的特征整合理论(FIT)在过去的30多年中一直扮演着较为重要的角色,其间也有很多学者对此现象提出了不同的理论及其模型。本文回顾了有关这一现象的历史研究并对其进行了一些简要评价,最后就这一现象的研究作了展望。 关键词:视觉搜索特征整合理论特征搜索 1有意注意与有意注意中的视觉搜索机制 有意注意是有预定目的,需要作出一定意志努力的注意。[1]有意注意有以下几个特点:(1)需要有意识努力;(2)需要有完全的意识觉知;(3)消耗很多的注意资源;(4)是按序列进行的;(5)相对于自动加工(无意识加工)比较费时;(6)加工的任务难度相对较大;(7)有意加工可以向无意加工转化。 一般认为,心理资源是有限的,任何时候心理资源所集中处理的信息量也是有限的[2]。注意的资源也是有限的,这使得人们能够利用有限的心理资源把外部刺激(感觉)和内部刺激(思维和记忆)的一部分的激活减弱,而使目标刺激(自己感兴趣的,吸引自己的,作为搜索目标的刺激)的激活增强,从而利用有限资源于重要的任务。这样,既增强了人们应对突发事件作出快速反映的可能性,也为记忆加工铺平了道路。 有意注意在认知过程中具有重要的作用:(1)监控与环境的交互,它维持人们对所在环境的适应程度。(2)把过去的记忆,经验与现在的感觉联系起来从而产生经历的连续感,这是个人同意性的基础。(3)依据监控信息以及过去记忆和现在感觉而控制并计划未来行动。 有意注意在具体的认知过程中的功能如下:(1)信号检测(signal detection),包括警觉和搜索,其中必须监测到特定刺激的出现。(2)选择性注意(selective attention),其中要选择注意某些刺激并忽视其他刺激。[3](3)分配性注意(divided attention),其中人们慎重地配现有的注意资源来协调每次一个以上的任务的执行。

视觉注意机制理论分析 Prepared on 22 November 2020

第2章视觉注意机制理论分析 引言 随着信息技术的快速发展,数字图像、视频成为信息的重要载体。如何高效地处理和分析图像数据,理解图像内容已经成为当前的研究热点。众所周知,人类可以从复杂的场景中快速地找到我们感兴趣的区域,容易地完成对场景的理解。这是因为人类视觉系统(HumanVisualSystem/HVS)的信息选择策略,利用视觉注意机制引导人眼在海量数据中注视到显着的区域,并分配资源对重要区域优先进行处理[10]。多数情况下,当我们的眼睛接收到来自外界的大量的视觉信息,大脑并不能对所有的视觉信息进行同时,而是删除大部分无用信息,筛选出少许感兴趣的重要信息,优先对这些视觉信息进行处理。 计算机作为目前处理信息最快的工具之一,在计算机图像处理中引入视觉注意机制,不仅可以提高数据筛选能力和计算机的运算速度,还在物体识别、目标跟踪、图像分析与理解等领域具有重要的应用价值,这就为汽车车牌的快速处理提供了一个很好的解决方法。但是目前的计算机视觉与人类的视觉在能力上存在着巨大的差异。视觉注意机制是涉及生物视觉处理等学科交叉领域,生物视觉与计算机视觉进行的学科交流为理论创新带来了新的思路:一个可行的方法是从研究人类的视觉系统(大脑)如何感知和识别外界视觉刺激出发,模拟人的视觉注意机制,建立一种有效的视觉注意计算模型,使计算机拥有人类所具备的观察和理解世界的能力,并将其应用于静态场景、动态场景的感兴趣区域检测及场景分类中。 人类视觉感知系统 关于人类的视觉感知系统,尤其是人类自身的视觉神经系统,心理学等相关领域专家已经进行了长期的探索和研究。通过深入研究探索,人们发现人类视觉神经系统中的视觉感官信息在人脑中是按照某一固定路径来进行传递的,其输入的是视觉刺激,输出的是视觉感知,主要是由视觉感官、视觉通路、视感觉中枢组织和视知觉中枢组织组成的,其分别负责视觉信息的生成、传送和

视觉沟通—视觉生理 一般来讲,视觉过程有三个组成要素,即“眼睛”、被观看的“物体”以及连接两者的媒介——“光”,这三个组成要素的结合构成了视觉的基本现象。但从视觉生理的角度看,视觉产生的物质基础是光、眼睛和大脑。进入眼睛的光最后通过视神经传人大脑,才能完成整个视觉的生理过程。所以说,视觉的发生过程与眼睛、大脑、光、物体这四种物质产生关系。 眼睛 眼睛是视觉产生的生物基础,人的眼睛是一个直径大约23毫米的球状体,人的眼睛对光波具有敏感的感受,以及对光亮和对阴暗的适应性。它不仅能够感受到光,并且,还能够辨认出一定空间距离的刺激物,也就是视觉的分辨能力。1)眼睛 眼睛是视觉产生的生物基础,人的眼睛是一个直径大约23毫米的球状体,人的眼睛对光波具有敏感的感受,以及对光亮和对阴暗的适应性。它不仅能够感受到光,并且,还能够辨认出一定空间距离的刺激物,也就是视觉的分辨能力。 1.角膜 眼球的正前方有一层透明组织叫做角膜。角膜透明坚韧,可起到保护眼球的作用。光线从角膜进入眼球,同时通

过角膜进行折射、聚集,之后通过瞳孔进入眼内。视觉的屈光能力主要是靠角膜的曲面形状形成的? 2.虹膜 眼球外层的其余部分是不透明的虹膜。虹膜在角膜的后面,与晶状体相连接。虹膜能使眼睛感知色彩,色彩是由虹膜中的黑色素作用而形成的。虹膜的功能很像照相机的光圈,可以控制进入眼球的光量。 3.瞳孔 虹膜中央有一个圆孔,叫做瞳孔。瞳孔借助虹膜的扩瞳肌和缩瞳肌的作用能够扩大或缩小。由于虹膜可以受情绪的影响而扩展和收缩,进而影响瞳孔的扩大和缩小,当人看到某些心满意足的东西或神情专注时,瞳孔就会放大,而且这种活动完全是纯生理上的,自动的,无法控制的。 4.晶状体 瞳孔后面是晶状体。睫状肌控制晶状体的薄厚变化,以改变其屈光力,它能使远近不同的对象在视网膜上形成层次清楚的视像。它能调节水晶状体的厚度(表面的弧度),起到透镜的作用,保证视像聚焦在视网膜上,以形成清晰的映像。在看远距离的物体时,处于放松状态,水晶体成扁平形状(表面弧度变小);看近距离的物体时,调节处于紧张状态(表面的弧度增大)。根据医学方面的试验,一般幼儿的目光最近可以聚集在10厘米左右的物体上,青年人可以聚

眼视光医学专业《视觉神经生理学》试卷 样卷 题号一二三四总分得分 登分人核分人 得分 阅卷人 一.名词解释(本大题共6小题,每题5分,共30分。) 1.视觉发育关键期 2.暗适应曲线 3.动态视野检查 4.眼电图 5.负波型ERG 6.杆体性全色盲者

得分 阅卷人 二.单项选择题(本大题共20小题,每题1分,共20分。) 1. 下列有关视觉发育说法错误的是: ( ) A.形觉是保证视觉系统发育的一个重要因素 B.双眼在关键期内互相竞争并取得平衡 C.形觉剥夺的开始时间对视皮层的功能变化没有关键意义 D.形觉剥夺的总的时间对视皮层的功能变化有关键意义 E.关键期的影响可能发生可塑性变化 2. 有关Purkinje现象,下列说法错误的是: ( ) A. 该现象从另一个侧面证实了视觉二元学说的正确性 B.有没有该现象,可以鉴别视网膜是否为混合型视网膜 C.该现象说明人眼的光谱敏感曲线在明视觉状态下和暗视觉状态下不同 D.暗视觉状态下的敏感峰值在555nm,明视觉状态下的敏感峰值在507nm E. 日光下明度相等的红花和蓝花,黄昏时蓝花比红花更亮一些。 3. 有关视觉适应的说法下列正确的是: ( ) A. 视锥细胞和视杆细胞的有效范围相同 B. 视杆细胞的光明敏感度高,因此视觉范围大 C. 视锥细胞通常不会饱和,因此视觉范围大 D. 视锥细胞光敏感度低,因此视觉范围小 E. 人眼动态的有效视觉范围为6个log单位 4. 下列哪个不是视觉适应的机制 ? ( ) A. 瞳孔大小变化 B. 光化学适应 C. 视锥细胞和视杆细胞的数量

D. 神经性适应 E. 光感受器中视色素浓度 5.下列哪个与视觉二元现象无关的是: ( ) A. 暗适应曲线 B. Purkinje现象 C. 光色间隔 D. 光谱敏感曲线 6、视野指数MD表示什么:( ) A. 平均敏感度 B. 平均缺损 C. 局部缺损 D. 丢失方差 7、一般临床上称 度以内的视野为中心视野。( ) A. 10 B. 20 C. 30 D. 60 8、为保证视野结果的可靠性,固视丢失率应控制在 以内。( ) A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 9.需行屈光矫正的视觉电生理检查有 ( )

第二章心理的生理机制 第一节心理现象的反射机制 一、反射的概念 1.反射的含义 反射是机体对内外环境刺激发生的规律性反应。一切心理现象按照它的产生方式来说都是反射。 刺激是能够引起机体(包括细胞、组织、器官或整体)的活动状态发生变化的任何内部、外界环境变化因素。反应是由刺激引起机体活动状态的改变。 2.反射的种类 反射分为两种:非条件反射和条件反射。非条件反射是先天性的,带有一定的刻板性质。条件反射是个体在后天生活中形成的,它可以随外界环境和内部状态的改变而变化。 3.反射的意义 通过条件反射,过去活动的影响保存下来,以一定方式对当前的反射发生调节作用。这在心理现象中就表现为个体过去经验的影响。 二、神经元 1.神经元的构造、分类和功能 每一个神经元包括一个神经细胞、一个较长的和许多较短的突起,前一种突起称为轴突,后一种称为树突,轴突连同它外周的薄膜和髓鞘(有的轴突没有髓鞘),构成神经纤维。每一个神经元就是一个独立的结构。神经元按功能不同分为感觉神经元(传入神经元)、运动神经元(传出神经元)和联络神经元(中间神经元)。 2.神经兴奋的传导 神经纤维有两种基本特性:兴奋和传导。当神经元的某一部分受到刺激时,受刺激的部位就产生兴奋。这种兴奋会沿着神经元散布开来,并在适当的条件下通过突触传达到与它相联的神经细胞,或者传达到其它细胞,使最后传达到的器官活动或状态发生变化。 3.突触的构造和功能 突触是神经元之间相连接的部位,一个神经元的轴突末梢分枝同另一神经细胞或者它的轴突、树突相接触的部分称为突触。它是控制信息传递的关键部位,决定着信息传递的方向、范围和性质。突触可分为三个部分:突触前膜、突触间隙和突触后膜。突触有两种,化学性突触的突触前膜内有突触小泡,内含化学递质,电突触的突触前膜内没有突触小泡。突触的信息传递是通过化学递质和生物电变化两个过程完成的。最主要的突触形式有三种:(1) 轴突-树突型;(2) 轴突-胞体型;(3) 轴突-轴突型。神经元的联系方式有两种,一是突触的辐射,二是突触的聚合。 三、反射弧的构成 实现反射活动的生理结构包括感受器、传入神经、中枢间的神经联系、传出神经和效应器官。反射弧的形成要借助突触,使各个神经元发生联系。 1.传入神经系统 每个感受器和与它相连的传入神经,加上传入神经到达的大脑皮层区域,合起来称为分析器,大脑皮层是一个“分析器的总体”。分析器内由感受器一直到大脑皮层相应区域的神经通路传递感受器所接受的特异信息,所以叫做特异传入通路。各分析器通向大脑皮层的特殊传入通路总称为特异传入系统。特异传入通路传递特定信息。 从感受器开始的传入神经经过脑干网状结构,再通向大脑皮层的,是非特异传入通路。非特异传入通路使大脑皮层处在一种适当的兴奋状态。 2.传出神经系统

一、视网膜机制 为获得视觉信息,眼屈光系统把外界物体的像清晰地成在视网膜上以后,光感受器把光信号变成电信号,该信号通过视网膜上的神经回路逐级传递和处理,再由视神经传送至视觉中枢,最后分析形成视知觉。 视网膜十层 从外到内:色素上皮层、光感受器层、外界膜、外核层、外丛状层、内核层、内丛状层、神经节细胞层、神经纤维层、内界膜 PRE的功能: ①吞噬作用:将光感受器外段脱落的膜盘水解溶解后排出至Bruch膜或形成脂褐质留在体内。 ②输送作用:将脉络膜血液中的液体、电解质、VitA等物质输送到视网膜,营养光感受器。 ③丰富的色素颗粒:抵挡透过巩膜的光线,保证光感受器对影像的分辨力。 ④合成黏多糖:保证视网膜神经上皮和RPE间的黏合状态。 成人每眼视锥约600w个,视杆约12000w个,黄斑中心凹视锥密度最高,10°迅速减少。视杆在距中心凹20°密度最高,向两侧偏离逐渐下降。 神经元膜电位内负外正,约--‐70mV。视网膜细胞结构显著特点:各类细胞分层清楚,排列有序。倒转的视网膜是因为其由神经外胚层发育而来,外胚层内陷,内侧分化为神经节细胞等,外侧面分化为光感受器等。 神经信号的传播,产生的基础是各种离子受细胞膜两侧浓度梯度和电位梯度的驱动所作的跨膜运动。可分为两种: ⑴分级电位:时程较慢,幅度随刺激强度的增强而增大,以调幅的方式编码信息。 产生与感觉感受器和神经元的树突。其随传播距离而逐渐衰减,因此主要在短距离内传播信号。在视网膜中是传输信号的主要形式。 ⑵动作电位:神经细胞膜去极化达到阈值后产生,并沿轴突传到。特征:全或无,刺激强度增加只增加频率,幅度不变,以调频的方式传递信息。传导过程中不衰减,适合长距离传播信号。 光电转化:暗视下11--‐顺视黄醛自发与视蛋白紧密结合成视紫红质。光照时,11--‐顺视黄醛异构化成全反型,视紫红质发生一系列构型变化,经历多种中间产物,最终到时视黄醛与视蛋白分离,视紫红质漂白失去颜色。漂白后视紫红质复生很慢,需要来自RPE的酶。 化学传递:最主要的兴奋性递质为谷氨酸,抑制性递质GABA ①光感受器对光反应是膜的超极化(抑制),分级电位。暗时,cGMP(环化鸟苷酸)阳离子通道开放,钠离子内流(暗电流),光感受器去极化,钾同时外流。光照下,紫红质引发的一系列使cGMP水解,钠通道视杆减少,视杆细胞超极化。感受野因为光感受器之间存在电耦合(缝隙连接,空间分辨力降低,影响色觉信号传递,但能降低光感受器信号的噪音水平)。仅释放谷氨酸 ②水平细胞:分级电位L型(均超极化)和C型。(最广泛的电耦合)