一、药物性肝损害的临床诊断标准:①有与药物性肝损伤发病规律一致的潜伏期:初次用药后出现肝损伤的潜伏期一般在5~90 d内,有特异质反应者潜伏期可<5 d,慢代谢药物(如胺碘酮)导致肝损伤的潜伏期可>90 d。停药后出现肝细胞损伤的潜伏期≤15 d.出现胆汁淤积性肝损伤的潜伏期≤30 d。②有停药后异常肝脏指标迅速恢复的临床过程;肝细胞损伤型的血清ALT峰值水平在8 d内下降>50%(高度提示),或30 d内下降≥50%(提示);胆什淤积型的血清ALP或TB峰值水平在180 d内下降≥50%。③必须排除其他病因或疾病所致的肝损伤。④再次用药反应阳性:有再次用药后肝损伤复发史,肝酶活性水平升高至少大于正常值上限的2倍。 符合以上诊断标准的①+⑦+③,或前3项中有2项符合,加卜第@项.均可确诊为药物性肝损伤。 二、排除标准:①不符合药物性肝损伤的常见潜伏期。即服药前已出现肝损伤,或停药后发生肝损伤的间期>15 d,发生胆汁淤积或混合性肝损>30 d(除慢代谢药物外)。②停药后肝脏异常升高指标不能迅速恢复。在肝细胞损伤型中,血清ALT峰值水平在30 d内下降<50%;在胆汁淤积型中,血清ALP或TB峰值水平在180 d内下降<50%。③有导致肝损伤的其他病因或疾病的临床证据。 如果具备第③项,且具备第①、②项中的任何l项,则认为药物与肝损伤无相关性.可临床排除药物性肝损伤。 三、监测建议:①未报告有明显肝毒性的药物,一般不需监测。②对可能有肝毒性的药物(抗痨药,抗甲状腺药),尤其是合并肝病患者,推荐一个月监测1次。③血清转氨酶>2-5倍,无症状者,建议1~2周监测一次。 四、①停药,防止再用;②误服大量肝毒性药物者,洗胃、导泻、吸附剂。③加强支持疗法,维持内环境、促肝细胞再生。④应用特殊解毒剂和防治肝损药物。⑤严重者行人工肝。 五、抗TB药肝损处理:①仅ALT<3倍,无症状者可保肝并密切观察,并酌情停用频率较高的药物。②ALT>=3倍或总胆红素>=2倍,应停用频率高的药物,促肝,密切观察。③ALT>=5倍,或ALT>=3倍伴黄疸、恶心、呕吐、乏力或总胆红素>=3倍,即可停用所有药。

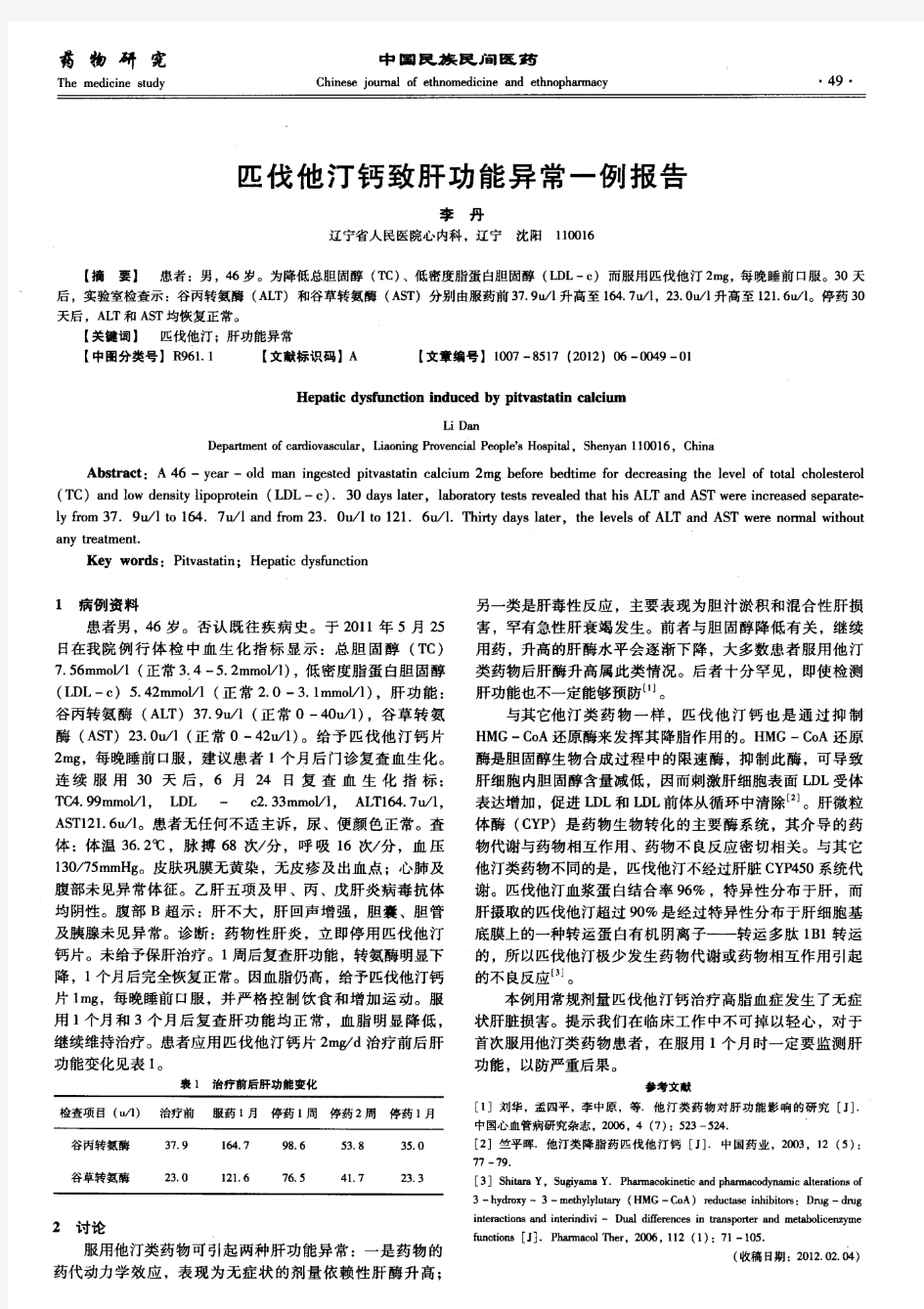

匹伐他汀钙片(力清之)的说明书 由于现在很多老年人都会有高血压,高血脂等疾病,尤其是50岁以上的中老年人,所以很容易就会出现心血管疾病,脑血管疾病等,那么老年人应该如何选择用药呢?现在有一款叫做匹伐他汀钙片(力清之)的治疗心脑血管疾病的药物在众多药物中效果突出,那么它到底好在哪呢? 【药品名称】 通用名称:匹伐他汀钙片 商品名称:匹伐他汀钙片(力清之) 英文名称:Pitavastatin Calcium Tablets 拼音全码:PiFaTaTingGaiPian(LiQingZhi) 【主要成份】匹伐他汀钙。 【性状】本品为淡粉色薄膜衣片,除去薄膜衣片后显橙色。

【适应症/功能主治】力清之(匹伐他汀钙片)用于高胆固醇血症和家族性高胆固醇血症。 【规格型号】2mg*7s 【用法用量】成人晚餐后口服力清之(匹伐他汀钙片)一日1~2毫克,根据年龄和症状调整剂量,若降LDL-C的疗效不理想,可增加剂量,最大日剂量为4毫克。 【不良反应】主要不良反应有腹痛、皮疹、抑郁、搔痒以及r-谷氧酰胺转肽酶、肌酸激酶(CK1、谷丙转氯酶和谷草转氨酶升高。严重不良反应有横纹肌溶解和肌病。 【禁忌】对力清之(匹伐他汀钙片)过敏者禁用,孕妇禁用。 【注意事项】力清之(匹伐他汀钙片)慎用于过度饮酒及有肝病史者若有不明原因肌痛、肌无力发生时,特别是伴有发热者应立即向医生报告,这些患者应检测CK水平,若CK水平高于正常或临床怀疑有肌病时应立即停用本品。 【儿童用药】尚不明确。

【老年患者用药】尚不明确。 【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。 【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情其咨询医师或药师。 【药物过量】尚不明确。 【药理毒理】匹伐他汀通过竞争性抑制羟甲戊二酰辅A(H毫克-CoA)还原酶,减少胆固醇的生物合成。血管内胆固醇浓度的降低可使肝脏内低密度脂蛋白一胆固醇(LDL—C)受体下调,使LDL —C从血中的清除加快。 【药代动力学】尚不明确。 【贮藏】密封。 【包装】2mg*7s/盒。 【有效期】24 月

引起药物性肝损害的常见药物及相关机制 药物性肝损伤是如何分型的? 临床上,药物性肝损伤可分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型和混合型。如果以谷丙转氨酶升高(ALT)和/或谷草转氨酶(AST)明显升高为主要表现,通常提示肝细胞有损伤,ALT升高幅度超过3倍正常上限时,为肝细胞损伤型。如果以碱性磷酸酶(AKP)和/或谷氨酰转肽酶(GGT)明显升高为主要表现,AKP升高幅度超过2倍正常上限时,为胆汁淤积型。有些患者,既有ALT升高的表现,也有AKP或GGT升高的表现,为混合型. 哪些指标异常预示严重的肝损伤? ALT/AST、ALP/GGT等酶学指标升高的幅度越大,通常反映肝脏的损伤也越大。此外,总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间等指标明显的异常,比如总胆红素明显升高、白蛋白明显降低、凝血酶原时间明显延长,通常意味着肝脏的损伤更严重,肝脏的真正功能受到了损害。临床上,出现“胆酶分离”(转氨酶水平下降,但总胆红素却明显升高)时,往往是严重肝损伤的特征,这些患者的预后不良,可出现急性肝功能衰竭,死亡风险增加,此时的转氨酶下降并不是好事情。在药物性肝损伤的患者中,如果ALT水平超过3倍正常上限,同时总胆红素水平超过2倍正常上限,那么,这些患者的预后同样不良,死亡率可高达10%。 前言 由于许多种药物有潜在的肝毒性,所以肝脏是较易受损害的脏器之一。据世界卫生组织统计,药物性肝损害已上升至全球死亡原因的第5位。在美国,50%以上的急性肝功能衰竭是由药物引起的。在我国,药物性肝炎约占急性肝炎住院患者的10%。此外,有研究发现,氨基转移酶升高的成人中有10%-50%是由药物引起的。因此,在临床医务工作中,我们应该重视药物所引起的肝损害。 定义及流行病学 由于药物及其代谢产物的毒性作用或机体对药物产生过敏反应从而对肝脏造成损害,引起肝组织发炎,即为药物性肝损害(drug-induced liver injury, DILI)。DILI的发生大多数是由于特异质或意外反应所致。同扑热息痛药所诱导的依赖过量药物所致的肝毒性相比,人们传统上认为特异质反应呈剂量非依赖性。然而,具有良好记载的致特质性药物性肝损伤的诸多药物已被证明有剂量依赖组分,对大多数药物而言,肝毒性是非常罕见的,据估计,其发生率在1/10000 - 1/ 100000范围内, 在大多数临床药物试验中,因所包含的患者人数最多不超过10000,而且药物的肝毒性几乎都是在上市阶段才得以发现的。所以,对多数药物而言,使用者用药后发生DILI的频率仍是未知的,在这方面,大多数流行病学的研究受到研究方法的局限性。在既往报道的许多研究中,药物与肝损伤的关系尚不确定。大部分流行病的逻辑研究是回顾性的,且缺乏标准化的诊断检查以排除引起肝损伤的其他原因。而且,许多研究来自于三级转诊中心,且许多研究有偏倚,药品不良反应少报漏报情况人所共知,当然DILI也不例外。因此,我们对DlLI真正发病率情况,仍然知之甚少。到目前为

对肝脏有损伤的中药文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

对肝脏有损伤的中药一般认为,中药大多是植物、动物、矿物药,性平毒性小,流传着中药“有 病治病,无病健身”、中药治疗属“自然疗法、安全、药食同源”等观点。然而, 药物的两重性是药物作用的基本规律之一,中药也不例外。俗话说:“是药三分 毒”,中药既能防治疾病,同样也能损害人体,导致生理机能的紊乱,甚至组织 结构的改变。所以,应用中成药或中草药治病疗疾时也应谨慎,必须在医生的指 导下使用,以确保用药安全。药店药师在工作中也应严格审方,防止医生开错药 给患者带来用药安全隐患。下面是一些较常见的对肝脏有损害的中药,药店药师 在销售这些药物时,应向顾客做出提醒。 克银丸、复方青黛丸主要作用是治疗银屑病。这些中成药中含有土茯苓、青 黛等对肝脏有毒性作用的成分。治疗剂量可致皮肤瘙痒、小便发黄、皮肤巩膜黄

染、转氨酶升高等药物性肝损害的表现。可导致此类肝损害的中药还有葛根素和 复方丹参。 川楝子此药具有疏肝理气、止痛的功效。现代药理学研究表明,川楝子、苦 楝皮中的苦楝素对肝脏有毒性作用,正常剂量既可导致药物性肝炎,出现黄疸、 肝肿大和转氨酶升高。 苍耳子、雷公藤这两种药是治疗鼻炎、头痛和肾病的常用药。苍耳子所含的 毒蛋白和毒甙能引起肝损害,甚至引发肝功能衰竭。雷公藤或雷公藤多甙片可致 可逆性转氨酶升高及肝肿大,还可引起肝炎。抗癫痫药物苯妥英钠、卡马西平与 苍耳子、雷公藤合用,有可能加重药物对肝脏的损害。老年患者要谨慎使用苍耳 子和雷公藤。 五倍子、石榴皮这些中药含有的水解型鞣质,对肝脏有直接的毒性作用,长 期使用可引起脂肪肝,甚至肝硬化。 蝮蛇抗栓酶该药是治疗心脑血管病的常用药。一般患者在用药10~14天时,

肝性脑病病人的护理问题及护理措施 一、护理问题 1、意识障碍 2、营养失调低于机体需要量 3有皮肤完整性受损的危险与长期卧床有关 4有受伤的危险 5潜在并发症脑水肿、消化道出血、肾功能不全、水电解质酸碱平衡失调、感染。 二、护理措施 1、休息与活动:肝性脑病患者绝对卧床休息,减少不必要的活动。 2、饮食:饮食应选用柔软的食物纤维,限制蛋白的摄入。病情好转或清醒后,以植物性蛋白为主。昏迷者禁食蛋白,脂肪每日不宜过高,以免延缓胃的排空,增加肝脏的负担。有腹水者,钠量应限制,防止血钠过低。低钾血症时,要补充氯化钾和含钾多的食物,高血钾时,避免食用含钾多的食物。保持大便通畅可减少肠道毒素的吸收。伴有肝硬化食管胃底静脉曲张的患者,避免刺激性、坚硬、 粗糙食物,不宜食用多纤维、油炸、油腻食物,应摄入丰富的维生素。 3、消除和避免诱发因素。 ①避免应用催眠镇静药、麻醉药等;选用对肝毒性小的药物,以减少肝损害。 ②避免快速利尿和大量放腹水,及时处理严重的呕吐和腹泻; 对水肿和腹水病人,利尿应注意保钾和排钾利尿剂交替使用,防止电解 质紊乱,发现低钾、低钠血症及时纠正。 ③防止感染;选用有效的抗生素控制炎症。 ④防止大量输液; ⑤保持大便通畅;及时灌肠以清除肠道积血、积物. ⑥积极预防和控制上消化道出血; ⑦禁食或限食者应避免发生低血糖。 ⑧对上消化道出血病人,应立即止血并补充新鲜血液。出血停止后应采用生理盐水或弱酸性溶液清理肠内积血,以减少肠内氨的产生和吸收。 4、意识混乱病人的护理

①躁动不安者须加床挡,必要时应用约束带,以防坠床; ②经常剪指甲,以防抓伤皮肤; ③以尊重、理解的态度对待病人的某些不正常行为,避免嘲笑,同时应向同病室病友、家属等做好解释工作,使其了解这是疾病的表现,让他们正确对待病人。 昏迷病人的护理按昏迷病人护理常规进行护理,保证病人呼吸道通畅,必要时给予吸氧。可用冰帽降低颅内温度,使脑细胞代谢降低,保护脑细胞的功能。 5、密切观察病情,注意观察意识变化,及时发现和处理前驱症状,如有言语不清、健忘、行为异常、嗜睡、扑翼样震颤. 注意保持水、电解质和酸碱平衡. 健康教育 病人意识清醒后,应及时向病人及家属介绍,肝性脑病的病因及诱发因素,预防肝性脑病的措施:如合理的饮食,不滥用损肝药物,保持大便通畅,避免各种感染,戒烟酒等。应让患者及家属认识到,有效的自我防护可使病情稳定,延缓发展。应教给家属如何识别病情变化,特别是思维过程变化、性格行为异常、睡眠障碍等异常现象出现时,应及时就诊,以及早治疗。

. 引起药物性肝损害的常见药物及相关机制药物性肝损伤是如何分型的? 如果以谷丙转氨酶升高胆汁淤积型和混合型。临床上,药物性肝损伤可分为肝细胞损伤型、升ALT/或谷草转氨酶(AST)明显升高为主要表现,通常提示肝细胞有损伤,(ALT)和或谷氨酰转)和/高幅度超过3倍正常上限时,为肝细胞损伤型。如果以碱性磷酸酶(AKP倍正常上限时, 为胆汁淤积型。升高幅度超过2GGT)明显升高为主要表现,AKP肽酶(. GGT升高的表现,为混合型升高的表现,也有AKP或有些患者,既有ALT哪些指标异常预示严重的肝损伤?等酶学指标升高的幅度越大,通常反映肝脏的损伤也越大。 ALP/GGTALT/AST、此外,总胆红素、白蛋白、凝血酶原时间等指标明显的异常,比如总胆红素明显通常意味着肝脏的损伤更严重,凝血酶原时间明显延长,升高、白蛋白明显降低、肝脏的真正功能受到了损害。临床上,出现“胆酶分离”(转 氨酶水平下降,但总胆红素却明显升高)时,往往是严重肝损伤的特征,这些患者的预后不良,可在药物此时的转氨酶下降并不是好事情。出现急性肝功能衰竭,死亡风险增加,2倍正常上限,同时总胆红素水平超过水平超过3性肝损伤的患者中,如果ALT。10%倍正常上限,那么,这些患者的预后同样不良,死亡率可 高达 言前 据世界卫生组织统计,由于许多种药物有潜在的肝毒性,所以肝脏是较易受损害的脏器之一。以 上的急性肝功能衰竭是由位。在美国,50%药物性肝损害已上升至全球死亡原因的第5。此外, 有研究发现,氨药物引起的。在我国,药物性肝炎约占急性肝炎住院患者的10%是由药物引起的。因此,在临床医务工作中,我们应基转移酶升高的成人中有10%-50% 该重视药物所引起 的肝损害。定义及流行病学引起肝由于药物及其代谢产物的毒性作用或机体对药物产生过 敏反应从而对肝脏造成损害,的发生大多数DILI组织发炎,即为药物性肝损害(drug-induced liver injury, DILI)。人同扑热息痛药所诱导的依赖过量药物所致的肝毒性相比,是由于特异质 或意外反应所致。具有良好记载的致特质性药物性肝损伤的然而,们传统上认为特异质反应呈剂 量非依赖性。对大多数药物而言,肝毒性是非常罕见的,据估计,其诸多药物已被证明有剂量依 赖组分,因所包含的患者人数, 在大多数临床药物试验中,发生率在1/10000 - 1/ 100000范 围内,而且药物的肝毒性几乎都是在上市阶段才得以发现的。所以,对多数10000最多不超过 的频率仍是未知的,在这方面,大多数流行病学的研究DILI药物而言,使用者用药后发生大部 分在既往报道的许多研究中,受到研究方法的局限性。药物与肝损伤的关系尚不确定。而流行病 的逻辑研究是回顾性的,且缺乏标准化的诊断检查以排除引起肝损伤的其他原因。药品不良反应 少报漏报情况人所共且许多研究有偏倚,且,许多研究来自于三级转诊中心,真正发病率情况,仍然知之甚少。到目前为也不例外。因此,我们对知,当然DILIDlLI. .

匹伐他汀钙粉末压片工艺研究 发表时间:2013-02-25T11:23:39.810Z 来源:《医药前沿》2012年第36期供稿作者:李明杰李晓峰冯长运朱全明 [导读] 匹伐他汀钙是新一代他汀类药物,为HMG-CoA还原酶抑制剂,临床用于治疗高脂血症和冠心病 李明杰李晓峰冯长运朱全明(山东罗欣药业股份有限公司 276017) 【摘要】目的研究1mg和2mg规格的适合产业化的匹伐他汀钙片剂制备工艺。方法通过正交试验,以休止角和崩解时限为主要参考指标,优化匹伐他汀钙片剂的处方和制备工艺。结果确定1mg规格的匹伐他汀钙的处方为匹伐他汀钙1g,乳糖45g、微晶纤维素35g、羟丙纤维素20g,硬脂酸镁1g。休止角为38.3°,崩解时间为6分钟。确定2mg规格的匹伐他汀钙的处方为匹伐他汀钙2g,乳糖45g、微晶纤维素35g、羟丙纤维素20g,硬脂酸镁1g。休止角为39.7°,崩解时间为7分钟。结论此制备工艺适合工业化生产。 【关键词】匹伐他汀钙粉末压片正交试验影响因素 【中图分类号】R94 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)36-0080-02 匹伐他汀钙是新一代他汀类药物,为HMG-CoA还原酶抑制剂,临床用于治疗高脂血症和冠心病[1]。匹伐他汀钙是由日本日产化学工业株式会社与兴和株式会社共同开发的第三代他汀类药物[2],具有作用时间长、耐受性好、安全性高等特点[3],具有广阔的市场前景。匹伐他汀与其他他汀类药物一样,是通过抑制3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶来发挥其降血脂作用的。匹伐他汀被誉为“超级他汀”类降血脂药,与同类药品相比具有如下特点[4-11]: (1)具有显著的降总胆固醇(TC)和甘油三脂(TG)作用,降TC作用强于包括阿托伐他汀在内的其它他汀类药物; (2)在降低低密度脂蛋白(LDL-C)的同时,还可显著升高高密度脂蛋白(HDL-C)。而其它他汀类药物升高HDL-C的作用很弱; (3)对遗传性高血脂症以及伴有糖尿病的高脂血症有显著疗效; (4)降低LDL的幅度与剂量比之高10倍的阿伐他汀相当; (5)口服吸收良好,生物利用率高达80%,而其它他汀类药物生物利用度为50%~65%; (6)很少通过细胞色素P450途径代谢,因而不像其他他汀类药物那样易受可改变细胞色素P450活性药物的影响。 具备上述优点,匹伐他汀钙被药学界颇为看好,已被列为全球18种销售潜力最大的新药之一。 试验部分 1 仪器与试剂 匹伐他汀钙原料(自产原料,批号20100701),乳糖(镇江康富生物工程有限公司,批号:20100526),微晶纤维素(安徽山河药用辅料有限公司,批号:100529),羟丙纤维素(安徽山河药用辅料有限公司,批号:100430),硬脂酸镁(安徽山河药用辅料有限公司,批号:100415) CW130高效粉碎机(中外合资上海天祥?健台制药机械有限公司),SYH-15三维运动混合机(常州星星干燥设备有限公司),ZP-37压片机(上海天和制药机械厂),DPH-130铝塑包装机(锦州北华机械有限公司),ZB-1D智能崩解仪(天津市天大天发科技有限公司),药品稳定性试验箱YSEI(重庆市永生仪器厂),UV-2401PC(SHIMADZU) 2 方法与结果 2.1处方筛选 将将匹伐他汀钙粉碎,乳糖、微晶纤维、羟丙纤维素分别过筛后按照不同的量混合,再与硬脂酸镁混合均匀后压片。选择L933表进行三因素三水平的正交试验,考察乳糖、微晶纤维素、羟丙纤维素用量对匹伐他汀钙片处方的影响,优化处方。 7分钟。 综上所述: 1mg规格的匹伐他汀钙的最佳处方为匹伐他汀钙1g,乳糖45g、微晶纤维素35g、羟丙纤维素20g,硬脂酸镁1g。 2mg规格的匹伐他汀钙的最佳处方为匹伐他汀钙2g,乳糖45g、微晶纤维素35g、羟丙纤维素20g,硬脂酸镁1g。 2.2含量均匀度的测定 分别取6批中试放大的规格为1mg(101101、101103、101105、101107、101109、101201)和2mg(101102、101104、101106、101108、101202)的匹伐他汀钙片样品,按如下方法分别测定每批样品的含量均匀度,与原研产品比较。 每批样品取10片,每片分别置100ml量瓶中,各加水适量,振摇使溶解,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液适量,用甲醇-水(45:55)稀释制成每1ml中含匹伐他汀钠10μg的溶液,摇匀,照药典标准规定的含量测定方法测定含量,应符合规定(中国药典2010年版二部附录)。 2.3影响因素试验 取根据筛选出的最佳处方,分别制备1批1mg和2mg的匹伐他汀钙片小试样品。各取压片好的片剂60片,分三组在药品稳定性试验箱内进行影响因素试验。主要包括高温试验(60℃)、高湿度试验(25℃,75%±5%,饱和氯化钠溶液)和强光照射试验 (4500lx±500lx),考察影响其稳定性的因素及可能的降解途径与降解产物,为匹伐他汀钙片的生产工艺、包装、贮存条件与建立降解产物的分析方法提供科学依据。2.4稳定性试验 分别取3批中试放大的1mg和2mg的匹伐他汀钙片样品(101101、101102、101103和101104、101105、101106),按照上市产品包装后,进行稳定性试验。每批样品取60盒在温度40±2℃,相对湿度75±5%的条件下放置6个月,进行加速试验。试验期间第1个月、2个月、3个月、6个月末取样一次,观察各项指标是否稳定。同时每批样品另取120盒,在25℃±2℃,相对湿度60%±10%的条件下进行长期试验,目前试验考察还在进行中。 由影响因素试验、加速试验考察和长期试验结果可知:按照上市产品包装后的匹伐他汀钙片,在正常条件下和高温高湿的条件下储存时,匹伐他汀钙片的标示含量、有关物质均无明显变化,证明其质量稳定,可以保证有效期三年。进一步证明本方案可行。 3 讨论 现有技术中采用湿法制粒压片技术,工序多,工艺复杂,耗时费力且多加入碱性稳定剂,辅料种类和用量多,成本高不适于工业化大

1例黄药子致肝损害病例分析* 福建医科大学附属第一医院临床药师师资培训学员 王刚 肝脏是药源性组织损伤的主要靶器官之一。药物进入体循环后,大部分都将被肝脏摄取或被肝脏代谢,因此肝脏特别容易遭受药物损伤。据世界卫生组织统计,药物性肝损害已上升为全球死亡原因的第五位。另据报道确诊为药物性肝损伤患者临床资料中,中药类占24%,为各种导致肝损伤药物种类之首[1]。目前临床医生或患者更多关注的是一些西药如对乙酰氨基酚、异烟肼、甲氨蝶呤等引起的药物性肝损害,而对中药引起的药物性肝损害关注不够,导致严重不良反应的发生。本文就1例口服中药黄药子治疗甲状腺疾病引起的肝损害病例做一分析,旨在为患者用药安全提供参考。 1病史摘要 患者,女,33岁,因“眼黄、尿黄、皮肤黄3天”入院。患者于入院3天前无明显诱因发现眼黄、尿黄、皮肤黄,伴有乏力,无纳差,就诊我院。该患者既往5年前行“剖宫产”手术。4年前因“左侧甲状腺滤泡性腺瘤”行“左侧甲状腺大部分切除术+峡部切除术”,术后患者出现甲状腺功能减退,平时口服药物左甲状腺素片治疗。1个多月前发现甲状腺存在小结节,于一个月前开始口服“黄药子、半夏、陈皮、绞股蓝、当归”等中药治疗,共服用20天。个人史、家族史均无特殊。查体:全身皮肤黏膜色泽黄染,巩膜中度黄染,其余未见明显阳性体征。辅助检查:肝功能:总胆红素:221. 2umol/L、直接胆红素:177umol/L、间接胆红素:44.2umol/L、ALT:1121u/L、AST:759umol/L。入院诊断:1、黄疸(肝功能异常)2、手术后甲状腺功能减退3、剖宫产术后。入院后给予积极完善相关检查,予甘草酸镁、多烯磷脂酰胆碱、丁二磺酸腺苷蛋氨酸等保肝降黄治疗,症状有所改善。通过相关检查:排除病毒性肝炎、自身免疫性肝病等。临床药师积极查阅相关资料,分析可能引起肝损害的药物为黄药子并及时把黄药子引起药物性肝损害的相关资料提供给临床医生参考,临床医生认可药师分析。为了进一步确定该患者肝功能异常的原因,临床医生建议其行肝脏穿刺检查,患者比较抵触肝脏穿刺检查,考虑患者目前肝功能较前明显恢复,暂不予肝脏穿刺检查,继续原方案治疗。患者经过11天的治疗,目前患者黄疸明显减退,肝功能较前好转,复查各项指标示总胆红素:86.8umol/L、直接胆红素:65.6umol/L、间接胆红素:21.2umol/L、ALT:212u/L、AST:100umol/L,病情明显好转,给予办理出院,出院后继续保肝等治疗。出院诊断:1、胆汁淤积性肝炎(药物性肝炎可能性大)2、手术后甲状腺功能减退3、剖宫

药物对肝脏的毒性作用 第一节肝脏损伤的生理学和形态学基础 肝脏是药源性组织损伤的主要靶器官之一,常常是首当其冲受损的靶器官。 一、肝脏的生理学基础: 1、参与糖、脂肪、蛋白质三大物质的代谢、分泌胆汁,激素、内源性废物代谢等。 2、过滤作用: 肝的解毒作用、药物代谢、吞噬防御功能 二、肝脏损伤的形态学基础: 肝的基本结构单位—肝小叶(hepatic lobule) ρ肝脏组织构成单位,多达50万-100万个; ρ中心有一条中心靜脈,周围分布著放射狀的肝细胞索; ρ肝细胞之间为肝血窦,由内皮细胞衬覆而成。 三、肝脏易受药物损伤的原因(参见教材) 由其生理学功能、组织学特点所决定。 第二节肝毒物及其分类 凡能引起肝损伤的物质均可称为肝毒物(hepatotoxicant ). 一、按毒性机制分为: 1、体质依赖性肝毒物:多见于药物,如磺胺、异烟肼。 2、真性肝毒物:多见化学物,个别药物。 ①直接肝毒物:如抗肿瘤药等。 可直接作用于肝细胞膜、细胞器膜或生物大分子的化学毒物,可导致肝细胞膜脂质过氧化、膜蛋白变形,使膜结构破坏,细胞死亡。 ②间接肝毒物:如乙醇、黄曲霉毒素等。 具有干扰细胞酶活性从而导致细胞内物质代谢紊乱的化学物,使细胞功能发生变化的化学物,进而导致肝毒性等。如乙醇诱导甘油三酯合成酶合成,导致脂肪酸合成增多,出现脂肪肝。 二、根据肝毒物的化学性质分为:

1、无机肝毒物:重金属类、CCl4等 2、有机肝毒物:生物毒物、药物等 第三节药物性肝损伤类型及机理 一、肝细胞死亡(hepatocyte death ) 1、细胞坏死 (necrosis) :细胞的被动病死,称作“细胞他杀”。 细胞形态学表现为核与线粒体肿胀,细胞的质膜崩解(细胞膜、细胞器膜、核膜等),结构自溶,并引发急性炎症反应。 药/毒物引起肝细胞坏死的机制: (1)肝细胞膜脂质过氧化:如CCl4、对乙酰氨基酚 氧自由基与生物膜多不饱和脂肪酸的侧链及核酸等大分子物质起脂质过 氧化反应,形成脂质过氧化产物如丙二醛(Malonaldehyde, MDA)和4-羟基壬烯酸(4-hydroxynonenal,HNE),从而使细胞膜的流动性和通透性发生改变,最终导致细胞结构和功能的改变。 产生三氯甲烷自由基,非如在细胞色素P-450系统作用下,化学毒物CCl 4 甾体药物对乙酰氨基酚产生N-乙酰对位苯醌亚胺,可使细胞膜或亚细胞膜脂质发生过氧化,引起膜通透性增加,最终导致细胞死亡。 (2)与生物大分子结合:如抗肿瘤药、对乙酰氨基酚、可卡因等。 药物可与生物大分子如蛋白质、核酸、不饱和脂质发生共价结合,如氮芥引起DNA分子两条链在鸟嘌呤上的交联,使生物大分子功能丧失,导致细胞死亡。 (3)免疫反应:如氟烷类麻醉剂、利尿剂替尼酸、醋氨酚、呋喃坦丁等。 某些药物及其代谢产物可与肝细胞特异性蛋白结合,形成新抗原,诱导免疫反应。如氟烷引发的肝炎样综合征,系氟烷在P450作用下形成三氟乙酰基,三氟乙酰基和肝内蛋白结果,形成新抗原,激发机体产生抗体,激发免疫反应所致。 (4)钙内环境平衡失调:铅、镉等重金属 a.高Ca2+引发活性氧(ROS)的过度产生,再引致胞内Ca2+浓度增加,进一步引发ROS的过度产生。---恶性循环 b.高Ca2+激活钙依赖的磷脂酶,能引起膜磷脂的分解,在分解过程中产生游离脂肪酸、前列腺素、白三烯、溶血磷脂等,均对细胞产生毒害作用。---磷脂酶激活

药物性肝损害的临床护理分析 发表时间:2018-05-03T13:57:15.780Z 来源:《医师在线》2018年2月上第3期作者:孙涛 [导读] 肝脏是人体中药物代谢与转化的主要场所,因此是较容易受药物或其代谢产物损害的靶器官[1]。 黑龙江省牡丹江市康安医院 【摘要】目的:探讨药物性肝损害的临床护理措施。方法:我院收治48例药物性肝损害患者,采取护肝治疗与合理护理等综合措施,对临床资料进行回顾性分析。结果:本组患者全部治愈出院。结论:药物性肝损害重在预防,临床合理用药。临床对药物性肝损害应早发现、早诊断、早治疗及有效的临床护理,促进患者早日康复。 【关键词】药物性肝损害;护理; 肝脏是人体中药物代谢与转化的主要场所,因此是较容易受药物或其代谢产物损害的靶器官[1]。药物性肝病是指药物或(及)其代谢产物引起的肝脏损害。在药物使用过程中,因药物本身或/及其代谢产物或由于特殊体质对药物的超敏感性或耐受性降低所导致的肝脏损伤称为药物性肝损伤。随着临床药物品种不断丰富、联合用药逐渐增多,药物性肝损伤的发病率也呈逐渐增高的趋势[2],药物性肝损害的发病率也越来越多,仅次于皮肤黏膜损害和药物热[3]。为提高药物性肝损害患者的医疗护理质量,本文对我院收治的48例药物性肝损害患者进行回顾性分析,现报告如下。 1 资料与方法 1.1 一般资料本组48例患者,男性23例,女性25例;年龄28~75岁,平均49.5岁;均符合中华医学会《急性药物性肝损伤诊治建议(草案)》中的相关标准,并参照医学科学国际组委会(CIOMD)制定的分型标准分为3种类型:⑴肝细胞损伤型:谷丙转氨酶(ALT)>2倍正常值上限或R[即ALT超过正常值倍数/碱性磷酸酶(ALP)超过正常值倍数]>5;⑵胆汁淤积型:ALT>2倍正常值上限或R<2;⑶混合型:ALT、ALP均>2倍正常值上限,且R在2~5[4];本组患者中,肝细胞损伤型15例、胆汁淤积型20、混合型18例;在所使用的引起DILI 的药物类型中,有中草药和中成药、抗结核药物、非甾体类解热镇痛药物、抗生素、有降脂药、抗甲亢药物、中枢神经系统用药、降糖药物等。 1.2 诊断标准①用药后1~4周出现肝损害的表现;②初发症状有发热、皮疹及瘙痒等过敏症状;③末梢血中嗜酸性粒细胞大于 6%; ④有肝内淤胆或肝实质细胞损害的病理变化及临床特征;⑤巨噬细胞或淋巴细胞转化试验阳性;⑥各型病毒性肝炎标志物、CMV-IgM、 EBV-VCA-IgM均为阳性;⑦有药物性肝炎史,再次用药可诱发。标准①加上标准②~⑦中的任 2 项即可考虑为药物性肝损害[5]。2护理 2.1加强基础护理重症患者需绝对卧床休息,轻症患者可进行下床活动,患者的活动范围多在病房内,因此,病房应保持良好的通风环境、湿度及温度适中、阳光充足,环境需保持整洁、舒适。 2.2心理护理药物性肝损害一旦发生,需停用引起肝损害的药物,并进行护肝治疗,患者常担心停药治疗后原有疾病会进一步加重,或病情迁延,严重导致精神紧张、恐惧或焦虑不安,并担心后遗症。护士每天接触患者时间最多,在平时的宣教中帮助患者和家属树立信心;对药物性肝病的医学知识及治疗、愈后给予适当讲解,说明药物的毒性,绝大多数病人停药后可恢复,积极保肝治疗及监测的相关化验。医护人员需经常巡视病房,向患者介绍治疗成功的病例,帮助患者树立战胜困难的信心[6-7]。 2.3饮食护理采用高蛋白、低脂肪、适量糖类和热量的饮食。肝功能不全患者每日蛋白质摄人争取达到1.0~1.5 g/kg,伴有腹水患者蛋白质可增至每日2~3 g/kg,血氨升高患者应限制蛋白质摄人量。少量多餐、忌过饱,尽量避免使用油炸、辛辣、粗糙、坚硬的食物。大部分患者伴有食欲不振、恶心呕吐及厌油等症状,因此,在饮食上不宜强迫进食、补充高营养食物,宜进食维生素丰富、清淡易消化的流质食物。如进食太少,无法满足患者的生理要求,可适量进行静脉补充维生素、脂肪乳及葡萄糖。供给富含维生素C的食物,如新鲜蔬菜、水果,能促进肝糖原合成、增强机体免疫力,还具有抗癌作用。 2.4肝功能病情观察护理严密观察患者的临床表现,在用药过程中,注意观察患者的皮肤、巩膜是否有黄染;是否有食欲减退、恶心、呕吐、厌油腻等消化道症状。皮肤是否瘙痒及二便的颜色等。如出现上述情况,立即报告医生,停用药物,密切监测肝功能的进展情况,尽早进行保肝治疗。药物性肝损害发生后,监测谷丙转氨酶和黄疸的变化,是肝功能好、坏的标志,所以观察巩膜、皮肤黄染程度和尿液颜色改变对早期发现病情变化具有重要临床意义。同时根据肝脏受损害程度指导患者活动和休息:轻度损害者,可适当活动,以不感疲劳为度;中度损害者,除进食、洗漱排便外,其余时间应卧床休息;重度损害者,必须严格卧床休息,以减轻肝脏负担,增加肝脏血流量,降低代谢率,有利于肝功能的恢复。 2.5健康教育健康教育应贯穿患者住院期间整个过程,应教会患者及家属自我护理方法,出现恶心、厌油、乏力、黄疸等症状应及时医院就诊,,使用肝损害药物期间,定期检查肝功能,保持乐观情绪,禁酒,合理饮食和休息,避免其它因素加重肝脏的负担。医护人员应加强对药物性肝损害的认识,密切观察用药的不良反应,做好鉴别诊断,早诊治,减少药物性肝损害的发生。是规避医患纠纷,提高医疗护理质量有重要意义。 3 讨论 DILI的发生主要取决于药物本身直接引起的肝损伤和机体对药物的特异质反应两大因素。药物尤其是口服给药进入机体后须经肝脏代谢,肝脏内药物浓度往往高于其他器官,因此如长时间给药或剂量过大时容易引起肝损害,避免滥用药物或长期大量用药,选择药物时选用同类药物中肝毒性较小、副作用较小药物,对于有过敏吏、肝肾疾病、新生儿和营养障碍患者慎重选择药物,使用合理剂量,尽量少用或不用可能诱发过敏、损害肝、肾功能药物。建立相应的药物不良反应监察制度,特别是注意投药剂量、疗效、重复用药的合理性;重视高危人群和高危时段的监控。对使用有肝损害或怀疑有肝损害的药物时,注意患者的不良症状,每周一次血常规尿常规检验,每半月至一个月监测肝功能,一旦出现肝功能异常、黄疸或尿黄,立即停用有关药物,避免病情的进一步加重。 总之,肝脏损害是临床治疗的常见不良反应,对患者给予相应的防治及护理干预,可有效预防肝脏损害,保证治疗的顺利进行,提高肝损害的治愈率。 【参考文献】 [1]张平,柯玉满,樊小春,等.药物性肝损伤临床分析324例[J].世界华人消化杂志,2013,21(33):3720-3723.

服用阿托伐他汀钙致肝损害的治疗体会阿托伐他汀钙是新型高效的他汀类药物,为3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA) 还原酶抑制药,ACC2015会议认为其主要可促进LDL-C达标,显著降低sd-LDL-C水平,减少斑块负荷,并可能具有改善内皮功能、增加斑块纤维帽厚度、预防支架内斑块等效应。是亚洲患者抗动脉粥样硬化(AS)斑块治疗的基石药物。近年来,阿托伐他汀钙的不良反应尤其是肝毒性引起广泛关注[1]。 阿托伐他汀钙引起肝功能损害研究很多,但报道的发生率不一,肝损害是他汀类药物使用中最常见的不良反应,服用后出现单纯丙氨酸转氨酶或天冬氨酸转氨酶升高并非一定表示出现肝毒性,当ALT或AST升高至正常值上限3倍以上并持续1~2周,则提示可能存在潜 在肝损害[2]。而丙氨酸氨基转移酶升高大于3倍正常上限的发生率约0.5%~2%,多发生在开始用药后的3个月内,呈剂量依赖性[3]。阿托伐他汀主要由CYP3A4酶代谢,其主要的活性代谢物是2-羟基阿托伐他汀酸和4-羟基阿托伐他汀酸。阿托伐他汀引起的肝胆异常包括肝转氨酶升高、药物性肝炎和肝损害。药物性肝炎和肝损害在肝转氨酶升高的同时,常伴有肝肿大、胆汁淤积性黄疸、胆红素升高、凝血酶原时间延长等。 开始治疗前应做肝功能检查,了解是否有乙型或丙型肝炎病毒感染、是否饮酒及每日饮酒量、是否合并其他疾病等并定期复查。应用他汀类药物后出现单纯转氨酶升高而无症状的患者无需减低药物剂量或终止治疗;若出现血清直接胆红素与转氨酶同时升高,提示有进行性的肝损伤出现,此时应做一步检查,包括凝固试验、病毒血清学检查、影像学检查、血常规检查(特别是嗜酸粒细胞计数),明确是否为药物引起的肝损伤。临床应用阿托伐他汀一般应 从小剂量开始(10-40mg/d),根据病情需要,在无肝损害的情况下谨慎增加剂量,用药期间应禁酒[4]。轻中度转氨酶升高者可减少用药剂量,并服用保肝、利胆等药物。如果转氨酶 持续升高超过正常值3倍以上,应及时停药,必要时须给予保肝治疗。对伴有瘙痒、发热、嗜酸粒细胞升高等过敏反应者可应用糖皮质激素治疗[5]。年龄、性别、遗传因素、肾脏 清除率、营养状况、电解质紊乱和创伤等都可影响阿托伐他汀的肝毒性。此外,与阿托伐他汀联合应用经CYP3A4代谢的药物,如钙离子通道拮抗剂、抗真菌药、大环内酯类药、皮质 类固醇、胺碘酮等时应慎重,防止因竞争性抑制CYP酶而加重肝损伤的程度。并建议医生多种药物合用应尽量选择体内不同代谢途径的他汀类药物[6]。如瑞舒伐他汀,其不通过CYP450代谢,90%以原形通过肾和肠道代谢,仅10%通过CYP2C9系统代谢,与其他常用的心血管药物合并使用时,药物相互作用的可能性是最小的[7] 阿托伐他汀钙具有良好安全性和耐受性,在严格掌握适应症及使用剂量前提下,在密切监测不良反应指标同时,临床使用阿托伐他汀钙是相对安全的。 [1]ClarkeAT,MillsPR.Atorvastatinassociatedliverdisease[J].DigLiverDis,2006, 38(10):772-777. [2]BlackDM.AgeneralassessmentofthesafetyofHMGCoAre- ductaseinhibitors(statins)J].CurrAtherosclerRep,2002,4(1):34-41. [3]中国血脂异常老年人使用他汀类药物的专家共识组.中国血脂异常老年人使用他汀类 药物的专家共识[J].中华内科杂志,2010,49(6):535-542. [4]RussoMW,JacobsonIM.Howtousestatinsinpatientswithchro-nicliverdisease [J].CleveClinJMed,2004,71(1):58-62. [5]CalderonRM,CubedduLX,GoldbergRB,etal.Statinsinthetreatmentofdyslipidemiainthepresenceofelevatedliveramino-transferaselevels:atherapeuticdilemma[J].MayoClinProc,2010,85(4):349-356.

对肝脏有损伤的中药 一般认为,中药大多是植物、动物、矿物药,性平毒性小,流传着中药“有 病治病,无病健身”、中药治疗属“自然疗法、安全、药食同源”等观点。然而,药物的两重性是药物作用的基本规律之一,中药也不例外。俗话说:“是药三分毒”,中药既能防治疾病,同样也能损害人体,导致生理机能的紊乱,甚至组织结构的改变。所以,应用中成药或中草药治病疗疾时也应谨慎,必须在医生的指导下使用,以确保用药安全。药店药师在工作中也应严格审方,防止医生开错药给患者带来用药安全隐患。下面是一些较常见的对肝脏有损害的中药,药店药师在销售这些药物时,应向顾客做出提醒。 克银丸、复方青黛丸主要作用是治疗银屑病。这些中成药中含有土茯苓、青黛等对肝脏有毒性作用的成分。治疗剂量可致皮肤瘙痒、小便发黄、皮肤巩膜黄染、转氨酶升高等药物性肝损害的表现。可导致此类肝损害的中药还有葛根素和复方丹参。 川楝子此药具有疏肝理气、止痛的功效。现代药理学研究表明,川楝子、苦楝皮中的苦楝素对肝脏有毒性作用,正常剂量既可导致药物性肝炎,出现黄疸、肝肿大和转氨酶升高。 苍耳子、雷公藤这两种药是治疗鼻炎、头痛和肾病的常用药。苍耳子所含的毒蛋白和毒甙能引起肝损害,甚至引发肝功能衰竭。雷公藤或雷公藤多甙片可致可逆性转氨酶升高及肝肿大,还可引起肝炎。抗癫痫药物苯妥英钠、卡马西平与苍耳子、雷公藤合用,有可能加重药物对肝脏的损害。老年患者要谨慎使用苍耳子和雷公藤。 五倍子、石榴皮这些中药含有的水解型鞣质,对肝脏有直接的毒性作用,长期使用可引起脂肪肝,甚至肝硬化。 蝮蛇抗栓酶该药是治疗心脑血管病的常用药。一般患者在用药10~14天时,可出现皮肤巩膜黄染、肝功能异常等症状。 铅丹、铅粉、密陀僧常用于治疗癫痫、银屑病、精神病等。因含有氧化铝等物质,可致铅中毒,表现为腹痛、肝肿大、黄疸及转氨酶升高等。 黄药子黄药子是治疗甲状腺疾病的常用中药,但却含有薯蓣皂甙等毒性物质, 使用两周后有可能引起黄疸(或无黄疸)型肝炎,也可出现腹水或肝昏迷。 蓖麻子是常用的泻下药,因其含有蓖麻毒蛋白,易伤害肝脏而致中毒性肝炎。 千里光、农吉利、天芥菜因含有吡里西啶类生物碱而具有迟发性肝毒性,长期使用可导致肝静脉闭塞,出现黄疸和腹水。 望江南、马桑、广豆根内服有强烈的刺激作用,特别是对胃肠道的刺激性,并致肝细胞损害。 半夏、蒲黄、桑寄生、天花粉、山慈菇如长期服用可致肝功能损害。 土荆芥、石菖蒲、八角茴香、花椒、蜂头茶、千里光这些中草药中含有黄樟醚、青木香、淮木通、硝石等硝基化合物,如使用不当,不但损害肝脏,还有诱发肝癌的可能。

肝功能衰竭护理常规 相关知识 1、定义肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能 发生严重障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床综合征。 2、临床分类 命名定义 急性肝衰竭急性起病,2周内出现以II度以上的肝性脑病为特征的肝衰竭亚急性肝衰竭起病较急,15天至26周出现肝衰竭的临床表现 慢加急性肝衰竭在慢性肝病的基础上,出现急性肝功能失代偿慢性肝衰竭在肝硬化基础上,出现慢性肝功能失代偿 3、常见原因 3.1 病毒:肝炎病毒(主要是乙肝病毒),还有巨细胞病毒等其他病毒。 3.2 药物及肝毒性物质(异烟肼、利福平、化疗药、酒精、毒蕈等)。 3.3 细菌:败血症,持续感染。 3.4 其他:肝脏缺血缺氧、肝豆状核变性、肝移植后等。 4、肝性脑病分期见肝硬化护理常规 一护理问题/关键点 1、呼吸困难 2、腹内压 3、腹水 4、脑水肿 5、肝性脑病 6、维持水电解质平衡 7、消 化道出血 8、肝肾综合征 9、感染 10、黄疸 11、凝血功能障碍 12、营养 13、实验室检 查 14、教育需求 二评估 1、神经系统肝功能衰竭患者可出现脑水肿及肝昏迷。脑水肿是爆发型肝衰死亡的主要原因 1.1 评估神志、瞳孔、四肢活动情况,有无头晕、头痛、意识障碍 1.2 评估是否有肝性脑病的早期症状:精神、性格及行为有无异常表现,双手是否有扑翼样 震颤等 2、呼吸系统肝硬化患者肺内血管病理性扩张,增加肺部血管病理性扩张,增加肺部右到左的 血液分流,可以导致低氧血症;另外,肝功能衰竭患者由于免疫力低下,容易导致肺部感染。 低蛋白患者还可以导致胸腔积液 2.1 给氧方式,氧饱和度、血气情况,昏迷的患者需要注意评估是否有舌根后坠 2.2 呼吸音、呼吸频率、型态,肝昏迷患者可有过度通气 2.3 咳嗽咳痰情况,痰液的性状、颜色和量 2.4 胸片、胸部B超、CT以及痰培养结果 3、心血管系统:评估容量是否充足:心率、心律、血压、CVP、水肿程度、进出量 4、胃肠道系统:肝功能衰竭患者可有恶心呕吐、腹水、消化道出血等症状,因免疫力下降还可 以出现自发性腹膜炎。需要评估: 4.1 腹内压力 4.2 饮食及食欲情况,有无胃潴留、呕吐 4.3 肠呜音、腹胀、腹痛、以及腹壁静脉曲张、痔疮等 4.4 大便颜色、性状、量以及次数 4.5 消化道出血征象 4.6 腹部B超,检查是否有腹水。有腹水患者监测腹围 5、泌尿系统警惕出现肝肾综合征。肝肾综合征是指肝功能衰竭伴进行性、功能性肾功能不全。 临床主要表现为少尿、无尿、血肌酐升高和氮质血症。需要评估: 5.1 尿量、颜色、是否浑浊,进出量是否平衡 5.2 肾功能 6、感染征象:肝功能衰竭患者易并发感染,需要关注体温及白细胞及培养结果。患者可出现腹 膜炎、肺部感染、泌尿系感染等。注意观察相应的感染征象 7、皮肤、肌肉系统 7.1 皮肤瘀斑、粘膜出血情况,蜘蛛痣以及肝掌 7.2 有无黄疸、肝病面容 7.3 水肿情况,皮肤是否完整,四肢肌力 8、化验检查 8.1 血糖:由于糖原移动,糖异生和胰岛素代谢障碍可出现低血糖。注意观察低血糖的临床 表现 8.2 CBC:脾亢患者可出现血三系减少。注意血色素、血小板和白细胞 8.3 凝血功能:肝脏产生凝血因子减少,可出现PT延长,纤维蛋白原降低 8.4 胆红素:失代偿期可出现结合胆红素和总胆红素升高,胆红素的持续升高是预后不良的 重要指标 8.5 蛋白:肝脏是合成白蛋白的唯一场所。正常值为35-55g/L,白蛋白低于28g/L为严重 下降;A/G比值正常为(1.5-2.5):l,A/G倒置见于肝功能严重损伤