文言文常见的文体及其特点

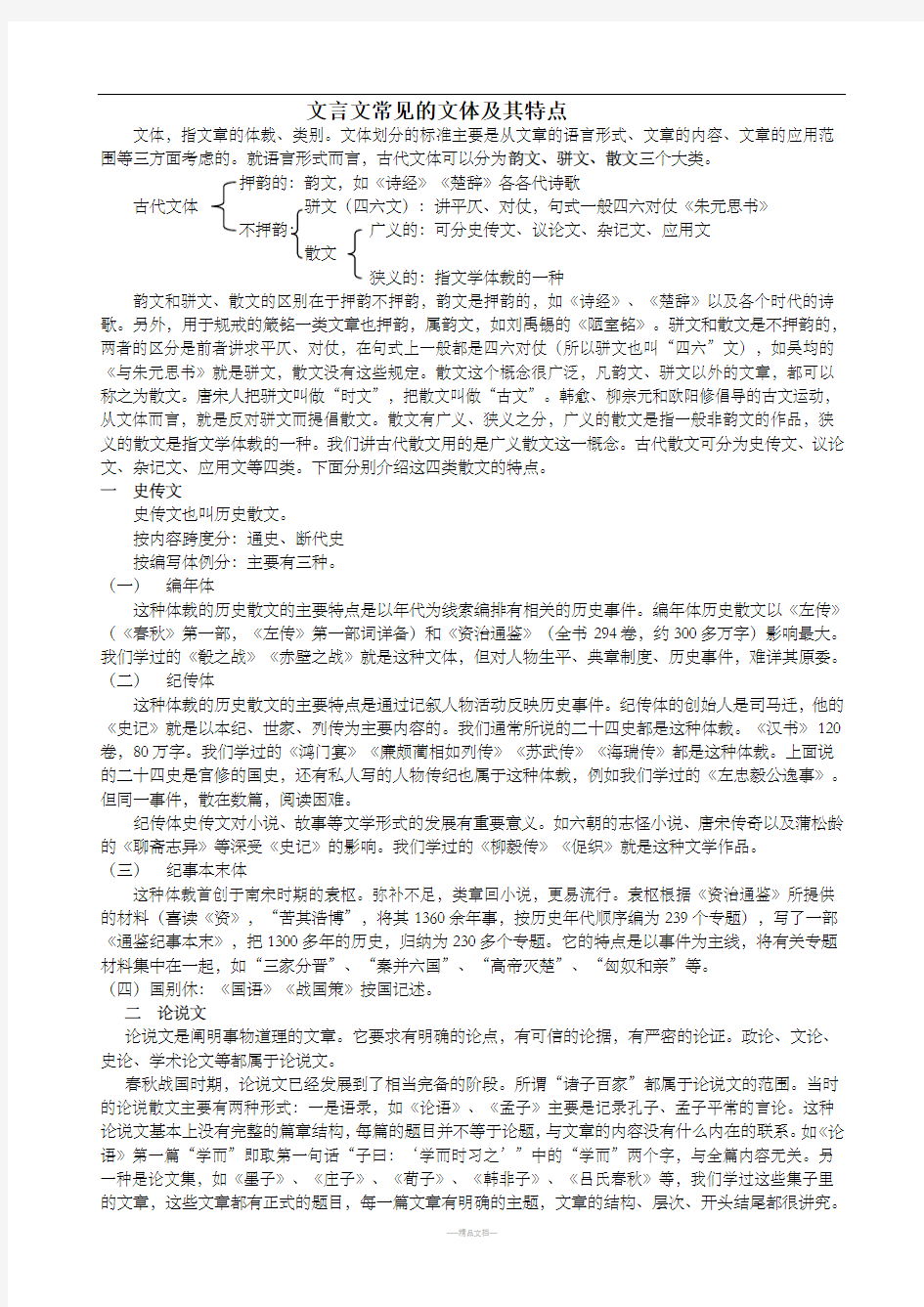

文体,指文章的体裁、类别。文体划分的标准主要是从文章的语言形式、文章的内容、文章的应用范围等三方面考虑的。就语言形式而言,古代文体可以分为韵文、骈文、散文三个大类。

押韵的:韵文,如《诗经》《楚辞》各各代诗歌

古代文体骈文(四六文):讲平仄、对仗,句式一般四六对仗《朱元思书》

不押韵:广义的:可分史传文、议论文、杂记文、应用文

散文

狭义的:指文学体裁的一种

韵文和骈文、散文的区别在于押韵不押韵,韵文是押韵的,如《诗经》、《楚辞》以及各个时代的诗歌。另外,用于规戒的箴铭一类文章也押韵,属韵文,如刘禹锡的《陋室铭》。骈文和散文是不押韵的,两者的区分是前者讲求平仄、对仗,在句式上一般都是四六对仗(所以骈文也叫“四六”文),如吴均的《与朱元思书》就是骈文,散文没有这些规定。散文这个概念很广泛,凡韵文、骈文以外的文章,都可以称之为散文。唐宋人把骈文叫做“时文”,把散文叫做“古文”。韩愈、柳宗元和欧阳修倡导的古文运动,从文体而言,就是反对骈文而提倡散文。散文有广义、狭义之分,广义的散文是指一般非韵文的作品,狭义的散文是指文学体裁的一种。我们讲古代散文用的是广义散文这一概念。古代散文可分为史传文、议论文、杂记文、应用文等四类。下面分别介绍这四类散文的特点。

一史传文

史传文也叫历史散文。

按内容跨度分:通史、断代史

按编写体例分:主要有三种。

(一)编年体

这种体裁的历史散文的主要特点是以年代为线索编排有相关的历史事件。编年体历史散文以《左传》(《春秋》第一部,《左传》第一部词详备)和《资治通鉴》(全书294卷,约300多万字)影响最大。我们学过的《殽之战》《赤壁之战》就是这种文体,但对人物生平、典章制度、历史事件,难详其原委。(二)纪传体

这种体裁的历史散文的主要特点是通过记叙人物活动反映历史事件。纪传体的创始人是司马迁,他的《史记》就是以本纪、世家、列传为主要内容的。我们通常所说的二十四史都是这种体裁。《汉书》120卷,80万字。我们学过的《鸿门宴》《廉颇蔺相如列传》《苏武传》《海瑞传》都是这种体裁。上面说的二十四史是官修的国史,还有私人写的人物传纪也属于这种体裁,例如我们学过的《左忠毅公逸事》。但同一事件,散在数篇,阅读困难。

纪传体史传文对小说、故事等文学形式的发展有重要意义。如六朝的志怪小说、唐宋传奇以及蒲松龄的《聊斋志异》等深受《史记》的影响。我们学过的《柳毅传》《促织》就是这种文学作品。

(三)纪事本末体

这种体裁首创于南宋时期的袁枢。弥补不足,类章回小说,更易流行。袁枢根据《资治通鉴》所提供的材料(喜读《资》,“苦其浩博”,将其1360余年事,按历史年代顺序编为239个专题),写了一部《通鉴纪事本末》,把1300多年的历史,归纳为230多个专题。它的特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,如“三家分晋”、“秦并六国”、“高帝灭楚”、“匈奴和亲”等。

(四)国别休:《国语》《战国策》按国记述。

二论说文

论说文是阐明事物道理的文章。它要求有明确的论点,有可信的论据,有严密的论证。政论、文论、史论、学术论文等都属于论说文。

春秋战国时期,论说文已经发展到了相当完备的阶段。所谓“诸子百家”都属于论说文的范围。当时的论说散文主要有两种形式:一是语录,如《论语》、《孟子》主要是记录孔子、孟子平常的言论。这种论说文基本上没有完整的篇章结构,每篇的题目并不等于论题,与文章的内容没有什么内在的联系。如《论语》第一篇“学而”即取第一句话“子曰:‘学而时习之’”中的“学而”两个字,与全篇内容无关。另一种是论文集,如《墨子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等,我们学过这些集子里的文章,这些文章都有正式的题目,每一篇文章有明确的主题,文章的结构、层次、开头结尾都很讲究。

从秦汉开始,论说文有了新的发展,出现了大量的单篇论文,体裁也趋向多样化。常见的有以下几种:(一)论

“论”的议论方式以论证为主,这种体裁要求善于析理,析理愈透、愈精,就愈能体现这种体裁的特点。西汉初年贾谊的《过秦论》是较早出现的单篇论文。后来各代都有一些著名的“论”,如南北朝范缜的《神灭论》、宋代苏洵的《六国论》等。

(二)说

“说”这种文体的主要特点是阐述某一事物、某一问题的义、理。如韩愈的《师说》是阐明师这种职业的道理;柳宗元的《捕蛇者说》是阐明捕蛇者为什么要以捕蛇为业的道理。

“论”与“说”的界限很难分得那么清楚。一般的说,人物论、史论等庄重一些的内容,大都采取“论”这种体裁;一些接近于文学散文的“说”,常常不采取论这种体裁,如周敦颐的《爱莲说》,就不能改为《爱莲论》

(三)辩

“辩”是辩是非,别真伪。这种文体的特点是驳证五个错误的论点或辩证某些事实。如韩愈的《讳辩》,柳宗元的《桐叶封弟辩》都是这种文体的名篇。

(四)原

“原”是探源的意思。这种文体是针对某种理论、主张、政治制度或社会习俗,从根本上考察、探讨,理论性比较强。韩愈的《原道》《原毁》、黄宗羲的《原君》《原臣》都是这种文体的名篇。

(五)寓言

寓言是一种文学形式,但好的寓言都应该富有哲理性。先秦诸子的哲学论文中已有大量的寓言,如《庄子》中的“庖丁解牛”,《韩非子》中的“守株待兔”等。唐代柳宗元的《三戒》也是著名的寓言。(通过麋麑、驴、鼠等动物,对封建社会狐假虎威、外强中干、恃宠而骄的官僚贵族辛辣的讽刺。

(六)书信

书信按照应用范围的标准划分,可归于应用文。如果按文章的语言形式和内容来说,大多数书信应归于议论文,书信在古代议论文中占有相当重要的位置。韩愈的《答李翊书》,王安石的《答司马谏议书》就可以当作文论、政论来读。

(七)赠序

赠序是赠人以言,就应用范围而言是应用文,但就语言形式来说属议论文。我们学过的宋濂的《送东阳马生序》就是很好的议论文。

(八)奏议

奏议从应用范围来说,可归应用文。但就内容来说,大部分是议论文。就语言形式来分,有的奏议是骈文,有的是散文。奏议有好几种,下面介绍两种:

1、疏疏是分条陈述的意思。如贾谊的《论积贮疏》,魏征的《谏太宗十思疏》等。

2、表陈述某种情或意见。如李密的《陈情表》,诸葛亮的《出师表》等。

3、对策古代考试把考题写在策上,令参加考试的人回答,称为“策问”,考生回答的文章叫做对策。如苏轼的《教战守策》。

三杂记文

杂记文又可分为两类:

(一)山川景物人事记

这一类文章很多,例如我们学过的就有柳宗元的《小石潭记》,范仲淹的《岳阳楼记》、姚鼐的《登泰山记》等。

(二)笔记文

笔记文以记事为主,它的特点是篇幅短小,长的也不过千字左右;内容丰富,有历史掌故、遗闻趣事、文艺随笔、人物短论、科学小品、文字考证、读书杂记等五花八门。《世说新语》《梦溪笔谈》就是这种文体。

四应用文

应用文的范围很广泛,下面再介绍两种:

(一)墓志铭墓志铭是刻在石头上并且是埋在坟墓里的文字,内容是记述死者生平事迹的。如韩愈的《柳子厚墓志铭》就是名篇。

祭文是对死者表示哀悼的文章,如我们学过的袁枚的《祭妹文》。

文言文常见的文体及其特点 文体,指文章的体裁、类别。文体划分的标准主要是从文章的语言形式、文章的内容、文章的应用范围等三方面考虑的。就语言形式而言,古代文体可以分为韵文、骈文、散文三个大类。 押韵的:韵文,如《诗经》《楚辞》各各代诗歌 古代文体骈文(四六文):讲平仄、对仗,句式一般四六对仗《朱元思书》 不押韵:广义的:可分史传文、议论文、杂记文、应用文 散文 狭义的:指文学体裁的一种 韵文和骈文、散文的区别在于押韵不押韵,韵文是押韵的,如《诗经》、《楚辞》以及各个时代的诗歌。另外,用于规戒的箴铭一类文章也押韵,属韵文,如刘禹锡的《陋室铭》。骈文和散文是不押韵的,两者的区分是前者讲求平仄、对仗,在句式上一般都是四六对仗(所以骈文也叫“四六”文),如吴均的《与朱元思书》就是骈文,散文没有这些规定。散文这个概念很广泛,凡韵文、骈文以外的文章,都可以称之为散文。唐宋人把骈文叫做“时文”,把散文叫做“古文”。韩愈、柳宗元和欧阳修倡导的古文运动,从文体而言,就是反对骈文而提倡散文。散文有广义、狭义之分,广义的散文是指一般非韵文的作品,狭义的散文是指文学体裁的一种。我们讲古代散文用的是广义散文这一概念。古代散文可分为史传文、议论文、杂记文、应用文等四类。下面分别介绍这四类散文的特点。 一史传文 史传文也叫历史散文。 按内容跨度分:通史、断代史 按编写体例分:主要有三种。 (一)编年体 这种体裁的历史散文的主要特点是以年代为线索编排有相关的历史事件。编年体历史散文以《左传》(《春秋》第一部,《左传》第一部词详备)和《资治通鉴》(全书294卷,约300多万字)影响最大。我们学过的《殽之战》《赤壁之战》就是这种文体,但对人物生平、典章制度、历史事件,难详其原委。(二)纪传体 这种体裁的历史散文的主要特点是通过记叙人物活动反映历史事件。纪传体的创始人是司马迁,他的《史记》就是以本纪、世家、列传为主要内容的。我们通常所说的二十四史都是这种体裁。《汉书》120卷,80万字。我们学过的《鸿门宴》《廉颇蔺相如列传》《苏武传》《海瑞传》都是这种体裁。上面说的二十四史是官修的国史,还有私人写的人物传纪也属于这种体裁,例如我们学过的《左忠毅公逸事》。但同一事件,散在数篇,阅读困难。 纪传体史传文对小说、故事等文学形式的发展有重要意义。如六朝的志怪小说、唐宋传奇以及蒲松龄的《聊斋志异》等深受《史记》的影响。我们学过的《柳毅传》《促织》就是这种文学作品。 (三)纪事本末体 这种体裁首创于南宋时期的袁枢。弥补不足,类章回小说,更易流行。袁枢根据《资治通鉴》所提供的材料(喜读《资》,“苦其浩博”,将其1360余年事,按历史年代顺序编为239个专题),写了一部《通鉴纪事本末》,把1300多年的历史,归纳为230多个专题。它的特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,如“三家分晋”、“秦并六国”、“高帝灭楚”、“匈奴和亲”等。 (四)国别休:《国语》《战国策》按国记述。 二论说文 论说文是阐明事物道理的文章。它要求有明确的论点,有可信的论据,有严密的论证。政论、文论、史论、学术论文等都属于论说文。 春秋战国时期,论说文已经发展到了相当完备的阶段。所谓“诸子百家”都属于论说文的范围。当时的论说散文主要有两种形式:一是语录,如《论语》、《孟子》主要是记录孔子、孟子平常的言论。这种论说文基本上没有完整的篇章结构,每篇的题目并不等于论题,与文章的内容没有什么内在的联系。如《论语》第一篇“学而”即取第一句话“子曰:‘学而时习之’”中的“学而”两个字,与全篇内容无关。另一种是论文集,如《墨子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等,我们学过这些集子里的文章,这些文章都有正式的题目,每一篇文章有明确的主题,文章的结构、层次、开头结尾都很讲究。

文体知识和体裁常识 一.文体知识 1.记叙文 (1)特点:以记叙为主要表达方式,综合其他表达方式;以记人、叙事、绘景、状物为主要内容;通过描述人物、事件、及状物、写景来表达一定中心。 (2)六要素:时间、地点、人物、事件(起因、经过、结果);有的情况下,六要素不一定都出现,某些要素可以省略。 (3)分类 侧重写人的记叙文,以人物的外貌、语言、动作、心理描写为主,如《背影》。 侧重记事的记叙文,以叙述事情的发生、发展、经过和结果为重点,如《猫》。 侧重绘景的记叙文,以描绘景物、寄托情怀为主,如《春》。 侧重状物的记叙文,以状物为主,借象征抒怀,如《紫藤萝瀑布》。(4)方法 ①叙述:对事物原委、事末做直接的介绍、说明和交代,是基本的表达方式。 ②描写:对人、事、物、景作具体、形象的刻画。 a.人物描写:肖像描写、语言描写、动作描写 b.景物描写:交代环境、烘托气氛、抒发情感 c.细节描写:具体生动

③夹叙夹议:记叙或描写中穿插分析或评论。 ④抒情:对感受和感情的书法和表达。 a.直接抒情:直接抒发人物或作者的思想感情。 b.间接抒情:通过记叙、描写或议论来抒发感情。 (5)叙述方式 ①顺序记叙: a.按事情发展的时间先后顺序记叙,如《一面》 b.按事物或观察的空间顺序记叙,如《从百草园到三味书屋》。 c.作用:脉络清楚、条理分明。 ②倒叙 a.先写结局,再追述事情的经过,如《一件珍贵的衬衫》。 b.把后发生的某一情节提到前面去写。 c.作用:埋下伏笔,突出重点,增强表现力。 ③插叙:暂时中断中心事件的叙述,插入相关的另一事件的叙述,如《同志的信任》。 2.说明文 (1)定义:以说明文为主要表达方式,以传授知识为目的,用简明、准确的语言介绍事物、阐明事理的一种文体。 (2)特点 ①内容上的知识性、科学性 ②结构上的条序性

古代主要文体 我国古代主要文体按照押韵与否可分为散文和韵文两大类,其中不押韵、不重排偶的散体文章可统称为散文;韵文指的则是有韵的文体。它讲究格律,且大多数要使用同韵母的字作句子结尾,以求押韵。两个大类下又包括一些具体的文体。 一、散文 1.说 说,是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感想,写法上不拘一格,行文崇尚自由活泼,有波澜起伏,篇幅一般不长,跟现代杂文颇为相似。如韩愈《师说》,周敦颐《爱莲说》等。 2.记 记是古代的一种散文体裁。文言文标题中的“……记”,相当于现代文“记……”的形式。这类文章大多属于游记,用来记叙旅途见闻和某地政治生活、社会面貌、风土人情、山川景物及名胜古迹等。也有一部分是普通的叙事性散文或者“杂记”。如范仲淹《岳阳楼记》,欧阳修《醉翁亭记》等。 3.铭 铭可以分作两类。一类是沿着器物之铭发展下来的述功纪行的文字,有时也用于警戒勉励,如扬雄的《鼎铭》、刘禹锡的《陋室铭》等;一类是埋于地下记述死者生平事迹的,也就是所谓墓志铭,如韩愈的《柳子厚墓志铭》等。 4.表 表,就是“奏表”,又称“表文”,是臣属给君王的上书。表虽是古代的一种公文,但有些表文,内容充实,语言简洁明畅,特别是表文与其他一般上书奏状不同,常含有表志陈情、诉说心曲的意思,因此,某些写得好的表文,就成为我国古代散文的名篇。如诸葛亮《出师表》,李密《陈情表》等。

5.书 “书”,即信函。如手书、家书等。古人的信函又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。较有名的有司马迁的《报任安书》、林觉民的《与妻书》等。 6.志 “志”,指记事的书或文章。志与记一般都用来记事,但志倾向于记载事情的发生、演变、过程,比较客观地记载事情的整体,如《三国志》,各地的方志等。 7.序 序,即“序言”“前言”“引言”,是放在著作或正文之前的文章,如《兰亭集序》。古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,内容多是对所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,如宋濂的《送东阳马生序》即是作者写给同乡晚辈的赠序。还有一种是写在诗歌前面的序,叫“诗序”,如著名的《毛诗序》。

2019年高考文言文鉴赏:文言常见文体 文体,指文章的体裁、类别 文体划分的标准主要是从文章的语言形式、文章的内容、文章的应用范围等三方面考虑的。 就语言形式来说,古代文体可分为韵文、骈文、散文三个大类。韵文和骈文、散文的区别在于押韵不押韵,韵文是押韵的,如《诗经》、《楚辞》以及各个时代的诗歌。另外,用于规诫的箴铭一类文章也押韵,属韵文,如刘禹锡的《陋室铭》。 骈文和散文是不押韵的,两者的区分是前者讲究平仄、对仗,在句式上一般都是四六对仗(所以骈体也叫。“四六”文,如吴均的《与朱元思书》就是骈文,散文没有这些规定。 散文这个概念很广泛,凡韵文、骈文以外的文章,都可以称之为散文。唐宋人把骈文叫做“时文”,把散文叫做“古文”。韩愈、柳宗元和欧阳修倡导的古文运动,从文体而言,就是反对骈文而提倡散文。散文有广义、狭义的分别,广义的散文是指一般非韵文的作品,狭义的散文是指文学体裁的一种。 我们讲古代散文用的是广义散文这一概念。古代散文可分为史传文、议论文、杂记文、应用文等四类。下面分别介绍这四类散文的特点。 一、史传文 史传文也叫历史散文。主要有三类。 (一)编年体

这种体裁的历史散文的主要特点是以年代为线索编排有关的历史事件。 编年体历史散文以《左传》和《资治通鉴》影响最大。我们学过的《彀之战》《赤壁之战》就是这种文体。 (二)纪传体 这种体裁的历史散文的主要特点是通过记叙人物活动反映历史事件。纪传体的创始人是司马迁,他的《史记》就是以本纪、世家、列传为主要内容的。我们通常说的二十四史都是这种体裁。我们学过的《鸿门宴》(节选自《史记·项羽本纪》)、《廉颇蔺相如列传》、《苏武传》、《海瑞传》都是这种体裁。上面说的二十四史是官修的国史,还有私人写的人物传记也属于这种体裁,例如我们学过的《左忠毅公逸事》。 纪传体史传文对小说、故事等文学形式的发展有重要意义。如六朝的志怪小说、唐宋传奇以及蒲松龄的《聊斋志异》等都深受《史记》的影响。我们学过的.《柳毅传》《促织》就是这种文学作品。 (三)纪事本末体 这种体裁首创于南宋时期的裒枢。袁枢根据《资治通鉴》所提供的材料,写了一部《通鉴纪事本末》。把1300多 年的历史,归纳为230多个专题。它的特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,如。“三家分晋”、“秦并六国”、“高帝灭楚”、“匈奴和亲”等。 二、论说文

课内文言文文化常识 必修一 《诗经》两篇 1、《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集。原本只称《诗》、《诗三百》,汉代时被尊为儒家经典,始称《诗经》,是我国古代诗歌现实主义的源头。它共收录了从西周到春秋中叶的诗歌305篇,分为《风》、《雅》、《颂》三部分。表现手法是赋、比、兴三大类。“风”有15国风,大都是民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂,是宗庙祭祀的乐歌。 2、古代少年男女把头发扎成丫髻,叫总角,后来指代少年时代。 3、卜筮是古代民间占问吉凶的两种方法,是古代巫术的一种表现。指用龟甲,筮草等工具预测某些事项,不同的时代使用的方法有不同,历代也有创新。 《离骚》 考:指已故的父亲。 三后:三个君主或诸侯。古代天子﹑诸侯皆称后。“三后”一般指夏禹、商汤、周文王。 《孔雀东南飞》 1、“箜篌”古代的一种弦乐器,23弦或25弦,分卧式、竖式两种。 2、诗书:古代常指《诗经》和《尚书》,有时泛指一般的诗经。 3、初阳岁:农历冬末春初,即冬以后,春之前。 4、初七:乞巧节,指农历七月七,旧时妇女在这天晚上在院子里陈设瓜果,向织女星祈祷,祈求提高刺绣缝纫技巧,称为“乞巧”。 5、下九:古人以农历每月的二十九为上九,初九为中九,十九为下九。在汉代,每月十九日是妇女欢聚的日子。 6、六合:指结婚选好日子,要年、月、日的干支都相合适,这叫“六合”。 天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸总称为十天干。地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作十二地支。 7、青庐:用青布搭成的帐篷,举行婚礼的地方,东汉至唐有这种风俗。 8、黄昏:十二个时辰之一,是戌时。人定:是亥时。 9、12个时辰:夜半、鸡鸣、平旦、日出、食时、隅中、日中、日昳、晡时、日入、黄昏、人定。 10结发:束发。古时人到了一定的年龄(男子20岁,女子15岁)把头发结起来,算是到了成年,可以结婚了。也指成婚之夕,男左女右共髻束发。 11、罗敷:指古代美女的通名。 12、床:是古代的坐具。 13、城郭:古代内城叫做城;外城叫做郭。 《汉魏晋诗三首》 1、《古诗十九首》是东汉末年文人五言诗的选集最早见于《文选_》。 2、河汉:银河。 3、长歌、短歌:是指歌词音节的长短而言。 4、行:古代诗歌的一种体裁。 5、杜康:相传古代发明造酒的人,后用作酒的代称。 6、周公吐哺:周公:周武王之弟姬旦。相传周公求贤若渴,凡有士人来访,立即接待,以至于“一沐三握发,一饭三吐哺”。 7、双鲤鱼(鱼书):指代书信。古人常把两块刻有鲤鱼图形的木板合在一起制成木盒,中夹书信。故称鱼书。

初中语文文言文体知识知识点总结1(说是古代的一种散文体裁。从内容上看,文体可以叙述事情,可以说明事物,也可以发表议论;大多是一事一议,要求说出作者对某个问题的深刻见解。这种“说”,它的叙事及议论,都是为了表明作者对社会生活中的某个问题或某种现象的看法,从本质上说,它是属于议论性的文体,与现代的杂文或杂感小品相似。初中阶段所学的有《马说》《爱莲说》《黄生借书说》等。 2(表是我国古代的一种特殊文体。在古代,臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为“书”,“书”是书信、意见书的总称。到了汉代,这类文字被分成四个小类,即章、奏、表、议。表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望,“动之以情”是这种文体的一个基本特征。此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说“臣某言”,结尾常有“臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”之类的话。我们初中课本所选诸葛亮的《出师表》即“表”中范例。 3(序又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作或正文之前的文章。古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,内容多是对所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,如宋濂的《送东阳马生序》即是作者写给同乡晚辈的赠序。还有一种是写在诗歌前面的序,叫“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起,如苏轼的《水调歌头.明月几时有》前面有一段序:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。”这段小序即交代了作词的缘起与过程。 4(铭古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。一般都用韵,形式短小,文字简洁,内容多含颂扬、鉴戒之意。我们学过的如刘禹锡的《陋室铭》。 5(记是古代的一种散文体裁。文言文标题中的“……记”,相当于现代文“记……”的形式。如“小石潭记”,就是“记小石潭”,即记述游小石潭的行踪以及小

文言文中常见文体 文体,指文章的体裁、类别。文体划分的标准主要是从文章的语言形式、文章的内容、文章的应用范围等三方面考虑的。就语言形式来说,古代文体可分为韵文、骈文、散文三个大类。韵文和骈文、散文的区别在于押韵不押韵,韵文是押韵的,如《诗经》、《楚辞》以及各个时代的诗歌。另外,用于规戒的箴铭一类文章也押韵,属韵文,如刘禹锡的《陋室铭》。骈文和散文是不押韵的,两者的区分是前者讲究平仄、对仗,在句式上一般都是四六对仗(所以骈体也叫。四六”文),如吴均的《与朱元思书》就是骈文,散文没有这些规定。散文这个概念很广泛,凡韵文、骈文以外的文章,都可以称之为散文。唐宋人把骈文叫做“时文”,把散文叫做“古文”。韩愈、柳宗元和欧阳修倡导的古文运动,从文体而言,就是反对骈文而提倡散文。散文有广义、狭义的分别,广义的散文是指一般非韵文的作品,狭义的散文是指文学体裁的一种。 我们讲古代散文用的是广义散文这一概念。古代散文可分为史传文、议论文、杂记文、应用文等四类。下面分别介绍这四类散文的特点。 一、史传文 史传文也叫历史散文。主要有三类。 (一)编年体 这种体裁的历史散文的主要特点是以年代为线索编排有关的历史事件。 编年体历史散文以《左传》和《资治通鉴》影响最大。我们学过的《彀之战》《赤壁之战》’就是这种文体。’ (二)纪传体。 这种体裁的历史散文的主要特点是通过记叙人物活动反映历史事件。记传体的创始人是司马迁,他的《史记》就是以本纪、世家、列传为主要

内容的。我们通常说的二十四史都是这种体裁。我们学过的《鸿门宴》(节选自《史记·项羽本纪》)、《廉颇蔺相如列传》、《苏武传》、《海瑞传》都是这种体裁。上面说的二十四史是官修的国史,还有私人写的人物传纪也属于这种体裁,例如我们学过的《左忠毅公逸事》。 纪传体史传文对小说、故事等文学形式的发展有重要意义。如六朝的志怪小说、唐宋传奇以及蒲松龄的《聊斋志异》等都深受《史记》的影响。我们学过的.《柳毅传》《促织》就是这种文学作品。 (三)纪事本末体 这种体裁首创于南宋时期的裒枢。袁枢根据《资治通鉴》所提供的材料,写了一部《通鉴纪事本末》。把1300多 年的历史,归纳为230多个专题。它的特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,如。三家分晋”、“秦并六国”、“高帝灭楚”、“匈奴和亲”等。 二、论说文 论说文是阐明事物道理的文章。它要求有明确的论点,有可信的论据,有严密的论证。政论、文论、史论、学术论文等都属于论说文。 春秋战国时期,论说文已经发展到了相当完备的阶段。所谓“诸子百家”都属于论说文的范围。当时的论说散文主要有两种形式:一是语录,如《论语》、《孟子》主要是记录孔子、孟子平常的言论。这种论说文基本上没有完整的篇章结构,每篇的题目并不等于论题,与文章的内容没有什么内在的联系。如《论语》第一篇“学而”即取第一句话。子曰:‘学而时习之”中的“学而”两个字,与全篇内容无关。另一种是论文集,如《墨子》、《庄子》、《苟子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等,我们学过这些集子里的文章,这些文章都有正式的题目,每一篇文章有明确的主题,文章的结构、层次、开头结尾都很讲究。

. . word. . 考点名称:文言文阅读 文言文: 是中国古代的一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。春秋、战国时期,用于记载文字的物品还未被发明,记载文字用的是竹简、丝绸等物,而丝绸价格昂贵、竹简笨重且记录的字数有限,为能在“一卷”竹简上记下更多事情,就需将不重要的字删掉。后来当“纸”大规模使用时,统治阶级的来往“公文”使用习惯已经定型,会用“文言文”已经演变成读书识字的象征。 文言文是相对白话文而来的,其特征是以文字为基础来写作,注重典故、骈骊对仗、音律工整且不使用标点,包含策、诗、词、曲、八股、骈文古文等多种文体。 文言文文体分类: 中国历代学者对于文体都有不同的分类法。 魏晋南北朝: 魏晋南北朝,是文体分类研究的开始,相关著作有曹丕的《典论·论文》、李充的《翰林论》、挚虞的《文章流别志论》、刘勰的《文心雕龙》、昭明太子主导的《昭明文选》等。其中《典论·论文》将文体分为4类: 奏议、书论、铭诔、诗赋 而《昭明文选》是一本分类很繁杂的选集,将所选的文章分成37类之多。 明朝: 明朝的吴讷著《文章辨体》、徐师曾著《文体明辨》,清朝姚鼐编《古文辞类纂》,都是讨论文体的重要著作。 其中《古文辞类纂》将文体分为13类: 论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记 箴铭、颂赞、辞赋、哀祭、 现代: 由郭锡良等人编著的《古代汉语》修订本中分析,文体分类有三种标准:依语言形式分、依内容分、依应用范围分。依语言形式,《古代汉语》先将古代文体分为3大类: 散文 韵文:包括诗词歌赋、铭箴颂赞 骈文:讲究平仄对仗却不押韵,不能归于散文也不能归于韵文,自成一类在此分类之下,古典散文又可以分为4类: 史传文、说理文、杂记文、应用文 文言文阅读考察类型及应对策略: 初中语文中考中文言文阅读是必考内容,通常考察以下几方面: 1、能正确地理解文言词语(文言实词、文言虚词、通假字等)的含义。 2、能正确地将文言语句译成现代汉语。 3、能理解并归纳文章的主要内容。 4、能把握作者在文章中表达的思想感情,提高自己的欣赏品味。 课外文言文阅读问题设计有三种类型: 即词语解释题、句子翻译题和内容理解题。对于不同的题目则采用不同的解题方法:

议论文 是对某个问题或某件事进行分析、评论,表明自己的观点、立场、态度、看法和主张的一种文体。议论文有三要素,即论点、论据和论证。论点的基本要求是:观点正确,认真概括,有实际意义,恰当地综合运用各种表达方式;论据基本要求是:真实可靠,充分典型;论证的基本要求是:推理必须符合逻辑。 写议论文要考虑论点,考虑用什么作论据来证明它,怎样来论证,然后得出结论。它可以是先提出一个总论点,然后分别进行论述,分析各个分论点,最后得出结论;也可以先引述一个故事,一段对话,或描写一个场面,再一层一层地从事实分析出道理,归纳引申出一个新的结论。这种写法叫总分式,是中学生经常采用的一种作文方式。也可以在文章开头先提出一个人们关心的疑问,然后一一作答,逐层深入,这是答难式的写法。还要以是作者有意把两个不同事物以对立的方式提出来加以比较、对照,然后得出结论,这是对比式写法。 议论文是用逻辑、推理和证明,阐述作者的立场和观点的一种文体。这类文章或从正面提出某种见解、主张,或是驳斥别人的错误观点。新闻报刊中的评论、杂文或日常生活中的感想等,都属于议论文的范畴。 议论文又叫说理文,它是一种剖析事物、论述事理、发表意见、提出主张的文体。作者通过摆事实、讲道理、辨是非,以确定其观点正确或错误,树立或否定某种主张。议论文应该观点明确、论据充分、语言精炼、论证合理、有严密的逻辑性。 议论文三要素 详细说明议论文三要素:论点、论据、论证 论点:是作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。 1.议论文一般只有一个中心论点,有的议论文还围绕中心论点提出几个分论点,分论点是用来补充或证明中心论点的,只要研究这些论点的关系,就可以分出主从。 2.如何找中心论点。论点应该是明确的判断,是作者看法的完整陈述,在形式上应该是完整的句子。位置可分:文章标题、文章开头、文章结尾、文章中间,有的则需要读者概括。 论据: 1.事实论据:事实在议论文中论据作用十分明显,分析事实,看出道理,检验它与文章点在逻辑上是否一致。 2.道理论据:作为论据的道理总是读者比较熟悉的,或者是为社会普遍承认的,它们是对大量事实抽象,概括的结果。 论证: 议论文中的论点和论据是通过论证组织起来的。论证是运用论据来证明论点的过程和方法,是论点和论据之间的逻辑关系纽带。论点是解决“需要证明什么,”论据是解决“用什么来证明”,论证是解决“怎样证明”。 论证方法有以下几种: 1.举例论证:列举确凿、充分,有代表性的事例证明论点; 2.道理论证:用马列主义经典著作中的精辟见解,古今中外名人的名言警句以及人们公认 定理公式等来证明论点;

一、记叙类 1、人物传记 此类文章以记人记事为主,通常是通过主人公的几件事来塑造人物形象,当然也要适当关注塑造人物形象使用的方法。 课文篇名中常有“传”、“列传”、“本纪”、“世家”、“逸事”、“记……事”等标志。如《苏武传》、《廉颇蔺相如列传》、《鸿门宴》(选自《项羽本纪》)、《陈涉世家》、《左忠毅公逸事》。 2、“记” “记”有分类,一类是以叙事抒情的表达方式为主,抒发作者的情感或人生的志向,如《桃花源记》、《小石潭记》、《醉翁亭记》; 另一类是以叙议结合的表达方式为主,在叙事的基础上有感而发,表达自己对事物的看法,如《石钟山记》、《游褒禅山记》,这类作品中,我们也要关注一些“亭记”、“楼记”“堂记”类的作品,它们的行文脉络通常是先叙述此亭(楼、堂)建造、得名的缘由或地理位置、四周的景致,然后由此兴怀,阐发自己对人事的看法,如《黄州快哉亭记》。3、“志” “志”类似于“记”,以记事抒情为主,如《项脊轩志》。 二、抒情类 1、“赋” 赋是介于诗和散文之间的一种文体,它体物铺陈,讲究词采。因为它经历辞赋、骈赋、律赋、文赋等一系列的变迁,不同时期的赋在形式上有所区别,有的借助主客问答的形式表达矛盾的心理,如《前赤壁赋》;有的借赋叙述史实,阐发自己对历史事件的评价,如《阿房宫赋》;还有以抒情为主,融入自己的人生感怀,如《秋声赋》。不管如何,它们共同的特征是抒情色彩浓郁,注重词采,多用整句。 2、“辞” “辞”类似于“赋”,抒情性强,如《归去来兮辞》。 三、议论类 1、“说” 如《师说》、《马说》、《捕蛇者说》、《黄生借书说》。 2、“论” “论”有政论、史论之分。政论有贾谊的《论积贮疏》,不过现行的沪教版已不选了。 史论有《过秦论》,一般史论的表达方式为叙议结合,在叙述史实的基础上议论;写作意图是借古讽今,借史实讽谏当朝统治者。 3、“诗话”、“词话” “诗话”“词话”实则是诗词的评论,属于文艺理论,如《人间词话》、《六一诗话》。 四、应用类 1、“序” “序”在文言文中比较庞杂,姑且将之置于应用类中。它有“书序”“赠序”“诗序”之分。 (1)书序 即写在书前书后的序言,在现代文中也常见。按出现的位置分,在书前的称“序”、“叙”(是“序”的通假字),出现在书后称“跋”、“后序”;按作序人分,有自序和他序之分。一般书序的内容有:此书(包括诗文集)的写作缘由、成书经过、作品的主要内容、章节安排、写作目的等,他序还常有对此书的评价。

古代文体“表”简介 在中国古代文体中,有一种名为“表”的文章。表,就是“奏表”,又称“表文”,是臣属给君王的上书。古代给君王的上书,有各种名称,不同的名称与上书内容有关。刘勰《文心雕龙·章表》云:“章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。”意思说,“章”是用来谢恩的;“奏”是用来弹劾,即揭发别人的;“表”是用来陈述衷情的;“议”是用来表示不同意见的。当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。单以“表”来说,是秦汉时代开始有的,秦汉以至唐宋以后,虽皆沿用,但它的功用和使用范围,却有所变化。如唐、宋以后,表文不仅多用四六文体,而且诸如谢恩、劝进、辞免、庆贺、贡物等事项,一般皆用“表”。表,虽是古代的一种公文,但有些表文,内容充实,语言简洁明畅,特别是表文与其他一般上书奏状不同,常含有表志陈情、诉说心曲的意思,因此,某些写得好的表文,就成为我国古代散文的名篇。唐、宋以后用骈体写的表文,有的由于用典精切,词藻清丽,也成为骈体文学中的代表作。 用散体写的表文,三国时诸葛亮的《出师表》、晋李密的《陈情表》,都是名著。《出师表》是蜀相诸葛亮准备出师北伐时上给后主刘禅的,表中反复劝勉刘禅要奋发有为,励精图治,并充满了诸葛亮个人对先帝刘备的“受恩感激”之情。《陈情表》是李密辞不应征,上给晋武帝的表。文中陈诉自己与祖母相依为命,不能远离,所以不能应召;陈说他辞命不就并不是有意矜尚名节,留恋旧朝。两者的内容虽不同,但都意在表白心迹和恳切陈情,可知“陈情”确是表文的特点。如《出师表》是这样结尾的: 愿陛下托臣以讨贼兴复之效;不效,则治臣之罪,以告先帝(指刘备)之灵。若无兴德之言,则责攸之(郭攸之),祎(费祎)、允(董允)等之慢,以彰其咎。陛下亦宜自谋,以咨诹(采访征询)善道,察纳雅言(正直之言)。深追先帝遗诏,臣不胜受恩感激。今当远离,临表涕泣,不知所云。 表现出一片拳拳之心、恳切之情。李密的《陈情表》,更是一篇意在倾诉衷情之作,如其中一段写道: 今臣亡国贱俘(李密曾仕蜀,蜀亡,故称),至微至陋,过蒙拔擢。宠命优渥,岂敢盘桓,有所希冀?但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日;祖母无臣

文言文常用字詞 阿:偏袒艾:停止、完结(方兴未艾)爱:怜惜;吝惜安:疑问代词,什么,哪里 谙:熟悉按:巡视;考察 B 败:败北,失败拜:授给官职谤:公开指责别人的过错报:断狱,给……回信、答复 北:打了败仗往回跑悖:违背被:施及;通“披”备:完备本:根源 鄙:边疆,庸俗,谦词(指自己)俾:使比:并列,接连地,勾结,比较,等到 必:一定、必然,倘若、假如弼:辅佐毕:全、都嬖:宠爱庇:遮蔽便宜:不请示,灵活处置 薄:靠近伯:排行第一,爵位,称霸擘:大拇指逋:逃亡 C 采:文章的辞藻骖:三匹马拉的车苍:灰白色操:操守:辈(类、属、侪、徒、等) 曾……不:连……都差:稍微的(差强人意)觇:偷看婵娟:美好的样子超:超过、胜过 常:封建社会宣扬的人与人之间的关系准则朝:一日、朝见车:牙床(辅车相依)彻:通达、贯通

掣:牵引,拉(掣肘)沉:古代常写做“”:陈列,通“阵”诚:假设,果真,的确 乘:古代一车四马丞:辅助逞:炫耀,显示媸:丑弛:放松驰:疾行褫:夺 啻:仅仅,只有敕:告戒、嘱咐,皇帝的命令或诏书饬:整顿、整治冲:交通要道,冲击、撞击 稠:多而密初:才、刚刚除:台阶,任命刍:割草,牲口吃的草楚:痛苦(楚楚:茂盛,鲜明) 触目惊心怵目惊心(区别)黜:废黜绌:不足(相形见绌)舛:违背,错乱垂:临近、靠近,(敬辞)表对方高于自己次:临时驻扎,按顺序刺:名片聪:听力好从:使……跟从,通“纵” 殂:死亡徂:往蹴:踩猝:突然蹙:紧迫,窘迫爨:烧火做饭忖:思量,揣度 措:放置厝:放置错:镶嵌 D 达:得志怛:痛苦、忧伤黛:青黑色贷:借出,宽恕逮:达到迨:等到殚:竭尽 耽:沉溺但:只、仅仅,徒然惮:畏惧当:面对,判罪,应当党:一种组织,袒护、偏袒 刀笔:管刀笔的小官祷:祈祷道:规律得:能够镝:箭头弟:但、只管

中国古代文体介绍 论:论是一种论文文体,按《韵术》:“论者,议也”。《昭明文选》所载:“论有两体,一曰史论,乃忠臣于传末作议论,以断其人之善恶。如《史记》后的太史公曰……。二曰政论,则学士大夫议论古今时世人物或评经史之言,正其谬误。”如《六国论》、《过秦论》等。 铭:古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字叫“铭”。刻在碑上,放在书案右边用以自警的铭文叫“座右铭”。如刘禹锡的《陋室铭》。刻在石碑上,叙述死者生平,加以颂扬追思的,叫“墓志铭”。如韩愈的《柳子厚墓志铭》。 游记:游记是描写旅行见闻的一种散文形式。游记的取材范围极广,可以描绘名山大川的秀丽瑰奇,可以记录风土人情的诡异阜盛,可以反映一人一家的日常生活面貌,也可以记下一国的重大事件,并表达作者的思想感情。文笔轻松,描写生动,记述翔实,给人以丰富的社会知识和美的感觉。游记有带议论色彩的,如《岳阳楼记》、《游褒禅山记》;有带科学色彩的,如郦道元的《三峡》;有带抒情色彩的,如柳宗元的《小石潭记》。 原:推究本源的意思,是古代的一种议论文体。这种文体是对某种理论、主张、政治制度或社会习俗,从根本上考察、探讨,理论性较强。如韩愈的《原毁》、黄宗羲的《原君》。 赠序:文体名。古代送别各以诗文相赠,集而为之序的,称为赠序。如韩愈《送石处士序》:“于是东都诸人士……遂名为歌诗六

韵,遣愈为之序云。”其后凡是惜别赠立的文章,不附于诗帙也都叫赠序,内容多推重、赞许或勉励之辞。我们学过明代文学家宋濂的《送东阳马生序》。 祭文。在告祭死者或天地山川等神时所诵读的文章。体裁有韵文和散文两种。内容是追念死者生前的主要经历,颂扬他的主要品德和业迹,寄托哀思,激励生者。如袁枚的《祭妹文》。 童话。儿童文学的一种。通过丰富的想象、幻想和夸张的手法来塑造人物,反映生活,对儿童进行思想教育。童话的语言通俗、生动、形象,情节离奇曲折,富于趣味性,对自然景物往往作拟人化的描写,能适应儿童的心理、情趣,激发人们的想象,便于他们接受和转化。选入教材的童话有:安徒生的《皇帝的新装》、叶圣陶的《古代英雄的石像》。 序跋。序也作“叙”或称“引”,有如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也可包括对作家作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在书籍或文章前面(也有列在后面的,如《史记·太史公自序》),列于书后的称为“跋”或“后序”。这类文章,按不同的内容分别属于说明文或议论文,说明编写目的、简介编写体例和内容的,属于说明文。对作者作品进行评论或对问题进行阐发的属于议论文。我们学过的“序言”有:《〈呐喊〉自序》、《〈农村调查〉序言》、《〈指南录〉后序》、《伶官传序》等。 辩。“辩”即辩是非,别真伪,这种文体的特点是批驳一个

高考文言文中最常用的30个实词 2015-06-03 古典书城 「最受欢迎的古典文化公号最具人气的古典文化社群」 国学经典| 古典文学| 诗词歌赋| 历史趣闻| 风俗礼仪 一、爱 “爱”在古代常有“吝啬,舍不得”的意义,“舍不得”自然就会“喜欢”并加以“爱护”喽。由“喜欢”可推出“亲爱的,心爱的”(如“爱女”)资料个人收集整理,勿做商业用途 爱莫能助;爱屋及乌;节用爱民;爱不释手;爱毛反裘 二、安 “安”的本义即“安全、安定”;“安全”了就会感到“舒服、安逸”;后又用于使动义“使安”,由此又可推出“奉养”“安抚、安慰”等义。资料个人收集整理,勿做商业用途 居安思危;生于忧患,死于安乐;既来之,则安之;安之若素;安然无恙;安土重迁;安居乐业;安身立命资料个人收集整理,勿做商业用途 三、被 “被”的本义就是“被子”。“被子”不正是“覆盖”在身上取暖的吗?由“覆盖”义引申出“遭受”等义,“穿”不也是把衣服“覆盖”在身上吗?资料个人收集整理,勿做商业用途 被坚执锐;泽被后世;被发左衽;被褐怀珠;被甲枕戈;扇枕温被

四、倍 “加倍”是后起常用义,"倍”的原义是“反”,即“背向、背着”,故而又可引申为“违背”,这一义项意义与“背”同。资料个人收集整理,勿做商业用途 事半功倍;乡利倍义;倍道而行 五、本 “本”是指事字,指草木的根,(今有词语“根本”)比喻为“基础、本原”之义;事物的“本原”不容易弄清楚,所以需要“推究”;“本原”虚化而为“本来、原来”之义。资料 个人收集整理,勿做商业用途 追本溯源;舍本逐末;本性难移;变本加厉;英雄本色;无本之木 六、鄙 “鄙”原义为“边邑”,边境自然环境“鄙陋”,故有“鄙陋”之义,“鄙陋”自然会受到“轻视”;后也常用作自谦之词,如“鄙人”。资料个人收集整理,勿做商业用途 肉食者鄙;卑鄙龌龊;贵远鄙近 七、兵 “兵”的本义为“兵器、武器”。引申为“持兵器的人,士兵、军队”“军事、战争”当然跟兵器武器有关。由“战争、军事”义引申出“侵略”“战略,战术”等义。资料个人收集整 理,勿做商业用途 短兵相接;兵不血刃;兵不厌诈;兵强马壮;兵出无名;兵来将挡;水来土掩;兵临城下;兵戎相见;哀兵必胜;按兵不动;厉兵秣马资料个人收集整理,勿做商业用途 八、病

《出师表》文言文知识梳理 一、背景常识。 1.《出师表》作为诸葛亮出师伐魏前呈给后主的一篇表文,情真意切,感动过无数读者。表是一种文体,是古代臣子写给皇帝的奏章。诸葛亮,三国蜀汉政治家、军事家。字孔明,东汉末年,隐居隆中,留心世事,被称为“卧龙”。 二、字词。 1.生字识记。 疲弊(bì) 陛(bì)下恢弘(hóng) 驽钝(núdùn) 裨(bì)补阙quē)漏行(háng)阵和睦夙(sù)夜忧叹崩殂(cú) 妄自菲(fěi)薄陟(zhì)罚臧否(pǐ)以彰其咎(jiù) ①必能裨补阙漏,有所广益:“阙”通“缺”,缺点 ②是以先帝简拔以遗陛下:“简”通“检”,挑选 ③尔来二十有一年矣:“有”通“又” 3.一词多义。 ①效: a重任:愿陛下托臣以讨贼兴复之效. b成效:不效则治臣之罪 ②道:a路途:中道崩殂 b方法:咨诹善道 ③所以:a. ……的原因:此后汉所以倾颓也 b用来:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也 ④于:a.在:然侍卫之臣不懈于内 b给:欲报之于陛下也

c.对:未尝不叹息痛恨于桓灵也 d到:三顾臣于草庐之中 ⑤以:a来:是以先帝简拔以遗陛下 b以致:以伤先帝之明 c把:故临崩寄臣以大事也 d因为:先帝不以臣卑鄙 e认为:愚以为宫中之事 4.古今异义。 ①卑鄙:a.古义:身份低微,见识短浅,例句:先帝不以臣卑鄙 b.今义:品质低下、恶劣 ②痛恨:a.古义:痛心遗憾,例句:未尝不叹息痛恨于桓灵也 b.今义:深切地憎恨 ③开张:a.古义:扩大,例句:诚宜开张圣听 b.今义:商店开始营业或商店每一天第一次成交 5.词类活用。 ①良实:这里指善良诚实的人,例句:此皆良实 ②广益:广和益都是形容词作动词,扩大增多,例句:有所广益 ③亲、远:亲近,疏远,例句:亲贤臣,远小人 ④奸凶:奸邪凶恶之徒,课文指曹魏集团,例句:攘除奸凶 ⑤恢弘:扩大,例句:恢弘志士之气 三、重点语句解析。 1.苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。 (我)只希望在动乱的时代中苟且保全生命,不要求在诸侯中做官扬名,表达了诸葛亮志存高远、淡泊名利之意。 2.受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

.. 考点名称:文言文阅读 文言文: 是中国古代的一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。春秋、战国时期,用于记载文字的物品还未被发明,记载文字用的是竹简、丝绸等物,而丝绸价格昂贵、竹简笨重且记录的字数有限,为能在“一卷”竹简上记下更多事情,就需将不重要的字删掉。后来当“纸”大规模使用时,统治阶级的来往“公文”使用习惯已经定型,会用“文言文”已经演变成读书识字的象征。 文言文是相对白话文而来的,其特征是以文字为基础来写作,注重典故、骈骊对仗、音律工整且不使用标点,包含策、诗、词、曲、八股、骈文古文等多种文体。 文言文文体分类: 中国历代学者对于文体都有不同的分类法。 魏晋南北朝: 魏晋南北朝,是文体分类研究的开始,相关著作有曹丕的《典论·论文》、李充的《翰林论》、挚虞的《文章流别志论》、刘勰的《文心雕龙》、昭明太子主导的《昭明文选》等。其中《典论·论文》将文体分为4类: 奏议、书论、铭诔、诗赋 而《昭明文选》是一本分类很繁杂的选集,将所选的文章分成37类之多。 明朝: 明朝的吴讷著《文章辨体》、徐师曾著《文体明辨》,清朝姚鼐编《古文辞类纂》,都是讨论文体的重要著作。 其中《古文辞类纂》将文体分为13类: 论辨、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记 箴铭、颂赞、辞赋、哀祭、 现代: 由郭锡良等人编著的《古代汉语》修订本中分析,文体分类有三种标准:依语言形式分、依内容分、依应用范围分。依语言形式,《古代汉语》先将古代文体分为3大类: 散文 韵文:包括诗词歌赋、铭箴颂赞 骈文:讲究平仄对仗却不押韵,不能归于散文也不能归于韵文,自成一类在此分类之下,古典散文又可以分为4类: 史传文、说理文、杂记文、应用文 文言文阅读考察类型及应对策略: 初中语文中考中文言文阅读是必考内容,通常考察以下几方面: 1、能正确地理解文言词语(文言实词、文言虚词、通假字等)的含义。 2、能正确地将文言语句译成现代汉语。 3、能理解并归纳文章的主要内容。 4、能把握作者在文章中表达的思想感情,提高自己的欣赏品味。 课外文言文阅读问题设计有三种类型: 即词语解释题、句子翻译题和内容理解题。对于不同的题目则采用不同的解题方法:

初中文言文知识点总结-文体知识 六、文体知识 知识点总结 1.说 是古代的一种散文体裁。从内容上看,文体可以叙述事情,可以说明事物,也可以发表议论;大多是一事一议,要求说出对某个问题的深刻见解。这种"说",它的叙事及议论,都是为了表明对社会生活中的某个问题或某种现象的看法,从本质上说,它是属于议论性的文体,与现代的杂文或杂感小品相似。初中阶段所学的有《马说》《爱莲说》《黄生借书说》等。 2.表 是我国古代的一种特殊文体。在古代,臣子写给君主的呈文有各种不同的名称。战国时期统称为"书","书"是书信、意见书的总称。到了汉代,这类文字被分成四个小类,即章、奏、表、议。刘勰在《文心雕龙。章表》里说:"章以谢恩,奏以按劾,表以陈情,议以执异。"可见,表的主要作用就是表达臣子对君主的忠诚和希望,"动之以情"是这种文体的一个基本特征。此外,这种文体还有自己的特殊格式,如开头要说"臣某言",结尾常有"臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪"之类的话。我们初中课本所选诸葛亮的《出师表》即"表"中范例。 3.序 又名"序言""前言""引言",是放在着作或正文之前的文章。古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫做"赠序",内容多是对所赠亲友的赞许、推重或勉励之辞,如宋濂的《送东阳马生序》即是写给同乡晚辈的赠序。还有一种是写在诗歌前面的序,叫"诗序",多交代所咏故事的有关内容或作诗的缘起,如苏轼的《水调歌头。明月几时有》前面有一段序:"丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。"这段小序即交代了作词的缘起与过程。 4.铭 古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。一般都用韵,形式短小,文字简洁,内容多含颂扬、鉴戒之意。我们学过的如刘禹锡的《陋室铭》。 5.记 是古代的一种散文体裁。文言文标题中的"……记",相当于现代文"记……"的形式。如"小石潭记",就是"记小石潭",即记述游小石潭的行踪以及小石潭的景物。这类文章当中,大多数是游记,一种用来记叙旅途见闻和某地政治生活、

初中语文文言文虚词总结 随着中考改革的逐步深入,对文言虚词的考查将更加注重理解和运用,不再考查那些烦顼的词法、句法等古汉语知识。纵观近年各地中考试题,文言虚词的考查主要包括三个方面的内容:一是虚词在语境中的意义;二是虚词在朗读中的作用;三是文言句子的翻译。前两种是对文言虚词的显性考查,后一种是对文言虚词的隐性考查。 要掌握常用文言虚词的意义和用法,我们不妨从以下几个方面着手:①识记常用文言虚词的基本意义和用法;②结合语句翻译确定该文言虚词在句中的意义;③根据文言虚词在语句中的作用,巧妙地用现代汉语中的词语来替代;④先多朗读,体会语气,再进行判断。 还有一点同学们要特别注意,一个虚词有多种用法,而相同的用法又可以用不同的虚词来表示。在平时学习中应注意打好基础,勤练多思,把握规律,这样才能做到游刃有余。 「考点梳理」 在初中阶段常用的文言虚词大致有四类:一类是起指代作用的,如“之、其、何”;第二类是起组合作用的,如“以、于、为”;第三类是起连接作用的,如“而、则、乃”;第四类是起语助作用的,如“也、乎、夫、焉”。其中最为重要的文言虚词有“之、其、而、以、于”。为便于同学们复习,现就初中常见的文言虚词中最为重要的文言虚词,结合具体实例对其用法作简要分析。 之1、代词,代人,译为:他,他们。例:愿陛下亲之信之。(《出师表》) 2、代词,代事,译为:这,它。例:肉食在者谋之。(《曹刿论战》 3、代词,代物,译为:它,它们。例:太医以王命聚之。(《捕蛇者说》) 4、指示代词,译为:这。例:有良田、美池、桑竹之属。(《桃花源记》) 5、助词,用于定语和中心语之间,译为:的。例:燕雀安知鸿鹄之志哉。(《陈涉

文言文常见文体简介 文体,指文章的体裁、类别。文体划分的标准主要是从文章的语言形式、文章的内容、文章的应用范围等三方面考虑的。 就语言形式来说,古代文体可分为韵文、骈文、散文三个大类。 韵文和骈文、散文的区别在于押韵不押韵,韵文是押韵的,如《诗经》、《楚辞》以及各个时代的诗歌。另外,用于规戒的箴铭一类文章也押韵,属韵文,如刘禹锡的《陋室铭》。 骈文和散文是不押韵的,两者的区分是前者讲究平仄、对仗,在句式上一般都是四六对仗(所以骈体也叫。四六”文),如吴均的《与朱元思书》就是骈文,散文没有这些规定。(华语网) 散文这个概念很广泛,凡韵文、骈文以外的文章,都可以称之为散文。唐宋人把骈文叫做“时文”,把散文叫做“古文”。韩愈、柳宗元和欧阳修倡导的古文运动,从文体而言,就是反对骈文而提倡散文。散文有广义、狭义的分别,广义的散文是指一般非韵文的作品,狭义的散文是指文学体裁的一种。 我们讲古代散文用的是广义散文这一概念。古代散文可分为史传文、议论文、杂记文、应用文等四类。下面分别介绍这四类散文的特点。 一、史传文 史传文也叫历史散文。主要有三类。(一)编年体 这种体裁的历史散文的主要特点是以年代为线索编排有关的历史事件。 编年体历史散文以《左传》和《资治通鉴》影响最大。我们学过的《彀之战》《赤壁之战》’就是这种文体。’(二)纪传体。 这种体裁的历史散文的主要特点是通过记叙人物活动反映历史事件。记传体的创始人是司马迁,他的《史记》就是以本纪、世家、列传为主要内容的。我们通常说的二十四史都是这种体裁。我们学过的《鸿门宴》(节选自《史记·项羽本纪》)、《廉颇蔺相如列传》、《苏武传》、《海瑞传》都是这种体裁。上面说的二十四史是官修的国史,还有私人写的人物传纪也属于这种体裁,例如我们学过的《左忠毅公逸事》。 纪传体史传文对小说、故事等文学形式的发展有重要意义。如六朝的志怪小说、唐宋传奇以及蒲松龄的《聊斋志异》等都深受《史记》的影响。我们学过的.《柳毅传》《促织》就是这种文学作品。记叙文体常识(三)纪事本末体 这种体裁首创于南宋时期的裒枢。袁枢根据《资治通鉴》所提供的材料,写了一部《通鉴纪事本末》。把1300多年的历史,归纳为230多个专题。它的特点是以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,如。三家分晋”、“秦并六国”、“高帝灭楚”、“匈奴和亲”等。二、论说文论说文是阐明事物道理的文章。它要求有明确的论点,有可信的论据,有严密的论证。政论、文论、史论、学术论文等都属于论说文。春秋战国时期,论说文已经发展到了相当完备的阶段。所谓“诸子百家”都属于论说文的范围。当时的论说散文主要有两种形式:一是语录,如《论语》、《孟子》主要是记录孔子、孟子平常的言论。这种论说文基本上没有完整的篇章结构,每篇的题目并不等于论题,与文章的内容没有什么内在的联系。如《论语》第一篇“学而”即取第一句话。子曰:‘学而时习之”中的“学而”两个字,与全篇内容无关。另一种是论文集,如《墨子》、《庄子》、《苟子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等,我们学过这些集子里的文章,这些文章都有正式的题目,每一篇文章有明确的主题,文章的结构、层次、开头结尾都很讲究。从秦汉开始,论说文有了新的发展,出现了大量的单篇论文,体裁也趋向多样化。常见的有以下几种:(一)论。“论”的议论方式以论证为主,这种体裁要求善于析理,析理愈透、愈精,就愈能体现这种体裁的特点。西汉初年贾谊的《过秦论》是较早出现的单篇论文。后来各代都有一些著名的“论”,如南北朝范缜的《神灭论》、宋代苏洵的《六