用于汽车排放控制的尾气传感器

J. Riegel*, H. Neumann, H.-M. Wiedenmann

Exhaust Gas Sensor Development, Robert Bosch GmbH, P .O. Box 30 02 20, D-70442 Stuttgart, Germany

【摘要】

本报告概述了ZrO 2汽车尾气传感器,套管型氧传感器的研发进程,以及平板式氧传感器的技术和设计等课题。此外,还对先进尾气传感系统,催化监测传感器,以及未来的研究方向作了描述。 关键词:尾气传感器,氧化锆氧传感器,ZrO 2多层陶瓷,Lambda 闭环控制

1. 引言

用于汽车尾气排放控制系统的氧传感器是固态气体传感器的首要应用领域。氧传感器的辉煌始于1976年,在加州宣布实施严格的尾气排放控制标准,以及用氧传感器控制空燃比和使用三元催化剂被证明可以显著降低污染物排放之后[1-3]。此后,车用氧传感器的数量持续增长。此等巨幅增长的另一个促成因素来自加州空气资源委员会作出的监测所有与排放相关的部件的规定(车载诊断系统——On Board Diagnosis, OBD ),使得在催化剂下游安放第二个氧传感器成为必要。在过去25年间,氧传感器的全球产量总计约在数亿件水平。

2. 氧传感器综述

2.1.能斯特原理

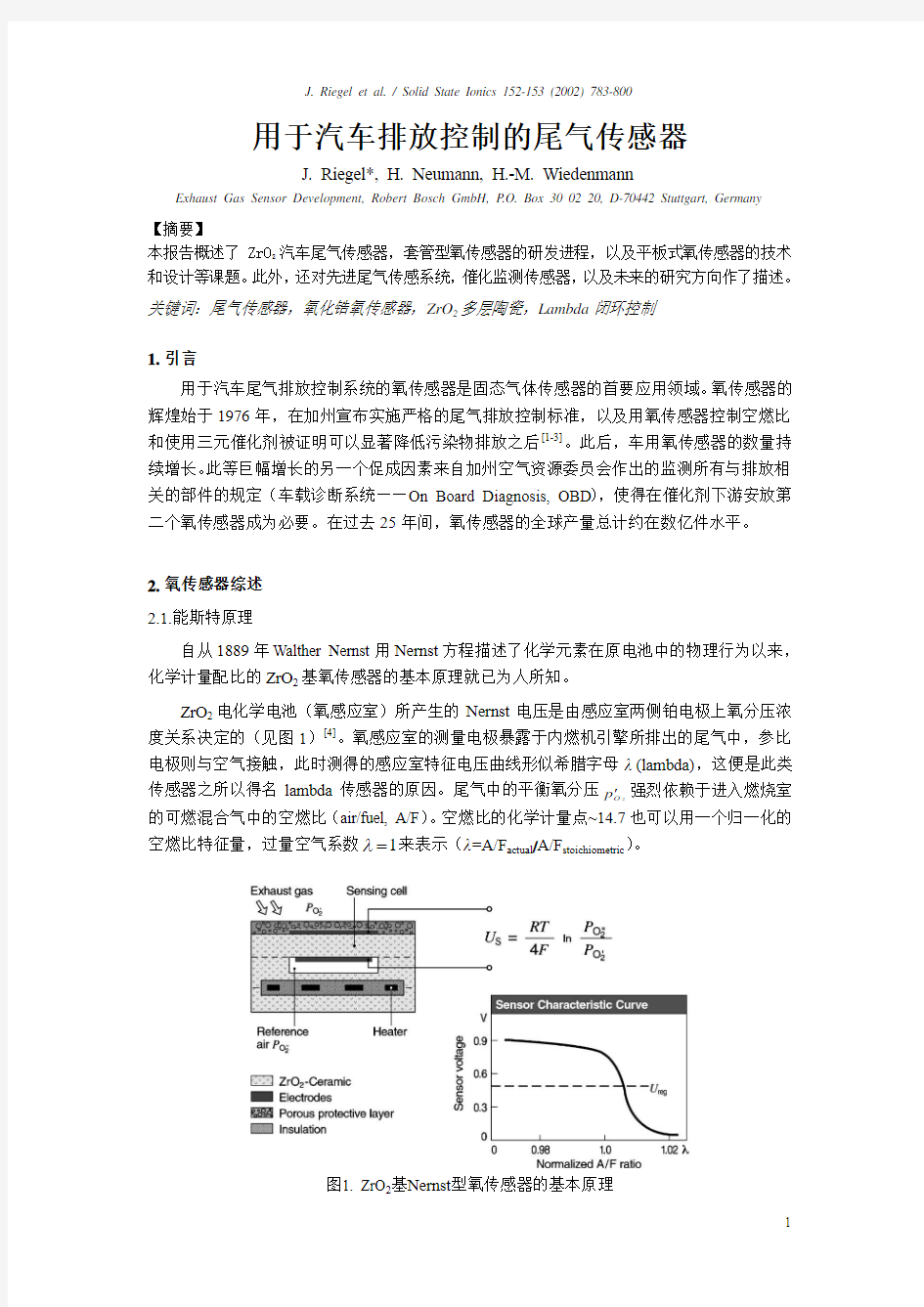

自从1889年Walther Nernst 用Nernst 方程描述了化学元素在原电池中的物理行为以来,化学计量配比的ZrO 2基氧传感器的基本原理就已为人所知。

ZrO 2电化学电池(氧感应室)所产生的Nernst 电压是由感应室两侧铂电极上氧分压浓度关系决定的(见图1)[4]。氧感应室的测量电极暴露于内燃机引擎所排出的尾气中,参比电极则与空气接触,此时测得的感应室特征电压曲线形似希腊字母λ (lambda),这便是此类传感器之所以得名lambda 传感器的原因。尾气中的平衡氧分压2

O p '强烈依赖于进入燃烧室的可燃混合气中的空燃比(air/fuel, A/F )。空燃比的化学计量点~14.7也可以用一个归一化的空燃比特征量,过量空气系数1=λ来表示(λ=A/F actual /A/F stoichiometric )。

图1. ZrO 2基Nernst 型氧传感器的基本原理

根据氧传感器的信号测定空燃比时,以下相关性必须予以考虑:

(1)外电极具有良好的催化活性乃是在Pt /气相/氧化锆三相界面上建立正确的平衡氧分压的必要保障;

(2)在检测化学计量点的空燃比1=λ时,总压强的变化可以忽略不计;

(3)温度相关性对特征曲线上1=λ点之外的其他区域有最显著的影响。在Nernst 型的氧传感器中,我们必须区分以下两种情况(图2):

(a)在稀薄尾气(1>λ)中,温度对Nernst 电压的影响表现为Nernst 方程的前因子;

(b)在浓尾气(1<λ)中,温度相关性是由尾气在外电极上达至化学平衡的气相反应常数决定的。

图2. 氧分压2O p 及Nernst 电压U Nernst vs. 过量空气系数λ 的关系图,数据来自Nernst 方程对2O p 下化学反应平衡态的理论计算。

3. 管式ZrO 2氧传感器

受到通用火花塞设计的影响,第一代传统的氧化锆基氧传感器具有圆锥形的管状结构。由于彼时高温共烧技术尚未发展起来,所以电极是基体烧结后用薄膜技术镀上的,上面再用火焰或者等离子体手段喷涂多孔保护层。这个陶瓷元件被组装进一个不锈钢外壳,以避免受到机械冲击和热冲击。陶瓷元件需要曝露在尾气中的工作部分则用一些不同的套管保护起来。保护套管开口的几何形状也决定着传感器的动力学行为。

在最初的15年中,研发工作的种种努力主要围绕着提高传感器在严苛的汽车尾气环境中的耐用性和准确性而作的[5-8]。

氧传感器的最低工作温度是大约350 oC ,如果只依赖高温尾气作为唯一热源的话,把传感器加热到工作温度可能需要比较长的时间。为了克服这个缺点,同时也为了减少工作温度的波动,在80年代早期的第一个重大改进就是把陶瓷加热片作为一个单独的部件引入了管式传感器中(图3)[9]。

氧离子的传导率对传感器的启动温度起着决定性的作用。为了提高氧离子传导率,成本低廉的Ca-稳定的氧化锆被更昂贵的Y 2O 3稳定体系所取代[10]。由于钇全稳定的氧化锆(FSZ, Y 2O 3 >8 mol%)在机械强度和抗热冲击等方面存在一些问题,所以另一种含氧化钇4-5 mol%,

被称为“半稳定氧化锆”(PSZ)的材料为氧传感器产业所青睐(见表1)。尽管PSZ的氧离子传导率比FSZ略低,但机械强度却得到了大幅的改善[11]。然而,为了精确控制PSZ复杂的物相组成和陶瓷微观结构,整个生产流程(原料粉体,助熔剂用量,研磨/颗粒尺寸,以及烧结温度)必须精心调节,以避免任何分解或者机械强度的降低。这个众所周知的问题导致早期的车载氧传感器在尾气温度20-400 oC的低温循环中遇到问题[12]。

此外,“100%压力测试检定”标准的实施保证了陶瓷元件所需要达到的高强度。PSZ所达到的350-700 MPa的抗弯强度超过了典型的传统电子陶瓷材料。表1给出不同制造厂商的PSZ陶瓷材料产品中单斜、四方和立方等晶型的物相组成。

图3. 管式氧化锆氧传感器(Bosch).

表1. 氧化锆陶瓷产品的稳定剂比例和物相组成。

另一个重要的里程碑则是引入共烧技术制备铂金属陶瓷材质的电极,以及引入所谓的底釉技术(engobe technique)制备多孔保护层。

共烧层还可以与等离子体喷涂的尖晶石层相结合,形成一个双保护层系统(图4)。这些手段显著地提升了氧传感器的温度耐受性能,使其可以曝露在温度高达930 oC的尾气中工作1.5万至10万英里的里程。

此外,80年代后期的重要进展在于通过界面陷阱层以及先进双保护层套管的引入,改善了传感器的抗中毒性能,同时避免了油灰形成釉质层,令氧传感器使用寿命内的动力控制表现稳定。

图4. 电极/保护层体系的各个发展阶段。

4. 平板式ZrO2氧传感器

进一步大幅降低碳氢化物(HC )和氮氧化物(NOx )污染物排放的目标并不能仅靠进一步精确控制空燃比的算法设计来实现。污染排放的主要部分在启动阶段就已经产生,所以达到新排放标准要求的唯一途径就是避免这些初期的污染物排放。从而,具备快速起燃能力的新型催化材料的研发是非常必要的。为了充分利用这些新型催化剂的优势,氧传感器也需要快速启动建立起适当的1=λ的空燃比状态。由此激发了新一代快速响应(fast light off, FLO )传感器的研究。尽管30-60 s 的启动速度已经能达到低排放车辆(low emission vehicle, LEV )标准的要求,但是要符合超低排放车辆(ultra low emission vehicle, ULEV )标准的要求则需要2015-≤s 的启动速度。当前研发中的系统则10≤s 。对于超快启动时间(super fast light off times )而言,初步的要求是<5 s (图5)。以上对于快速启动时间的要求可以通过把加热片集成在单片式传感器元件中而满足。

除了改善响应速度,汽车制造商们也在寻求提高整车综合性能和燃油经济性的其他方式,如低能耗,重量,以及功能扩展等。为了符合这些要求并为将来的引擎管理系统作准备,新一代的平板式ZrO 2氧传感器应运而生[13-15] (i.e. NGK, Bosch)。这种新型多层陶瓷技术的基础是厚膜丝网印刷和陶瓷流延成型[16] (图6)。

此项技术对用于平板式传感器的氧化锆原料提出了新的要求。通常的技术规格如下: ● 高的离子传导率;

● 长期稳定的物相结构;

● 高的热力-机械耐受性。

图5. 响应时间的要求。

图6. 平板式氧化锆传感器

以下特性对于制成新型的单片式平板元件也具有重要意义:

●需要低的烧结温度以获得高性能的共烧电极;

●氧化锆、氧化铝和Pt厚膜的共烧能力;

●流延能力。

生产过程包含七个主要步骤:

1) 用流延工艺制备陶瓷生坯;

2) 制作板级焊点的微导通孔;

3) 厚膜电子浆料的制备;

4) 厚膜层的丝网印刷;

5) 多层材料的堆叠和层压;

6) 切割裁剪;

7) 烧结。

生坯制造技术建立在Howatt 于1952年首次应用的刮刀法工艺基础上。对于平板式传感器而言,使用超微晶粒的预反应四方相部分稳定氧化锆(UPZ )是必要的。对于高离子传导性和高抗弯强度这两个相矛盾的要求而言,8 wt.%的Y 2O 3添加量是最佳折中方案。通过使用超细的预反应粉体加工出流延浆料。浆料被金属带拖曳着经过两重刮刀,使流延膜的厚度得到控制。干燥后,流延膜被冲压成规整的薄片,片上带有方便生产过程中正确定位的定位孔。

在丝网印刷工序中功能性的厚膜层被印制在氧化锆基片生坯的两面。为了形成一个绝缘的加热层,用两层Al 2O 3隔离层把Pt 基的加热丝折线夹成三文治状。Pt /ZrO 2微孔材料被用来制作内、外电极。随后,其中一个电极(外电极)被一层共烧的多孔保护膜所覆盖。Pt-覆盖的导通孔为被深埋的结构和电极接脚提供导电连接。

所有薄片都堆叠在一起,并在一定的温度和高压力下层压。坯材被切割成单片之后,在大约1400 oC 烧结数小时。有必要设定特殊的程序升温路线,使到达烧结保温区间前,材料不至于在生坯和浆料的有机粘合剂去除过程中发生分层和剥离。

平板式的1=λ传感器LSF 的lambda 特性跟加热后的管式传感器相似,同时具备以下优势:

● 蓄热量少,使得启动时间更快(30→10 s , 图7)而且加热功率更低(18→7 W ); ● 体积更小,重量更轻;

● 隔离的地线。

快速启动所受到的一个明显的限制因素就是在冷启动过程中内部加热片的快速加热和外部的冷环境之间的温度差异导致的热应力。当温度变化速度达到100 K /s 时,应力可达到100 MPa 量级,因此必须精心设计以平衡这些应力。有限元分析已被成功应用于发热片设计等此类问题(图8)。

感应部件的平板式外形需要专门的陶瓷封装和紧密外壳来安装组件,从而保障可靠的密封性和良好的电接触(图9)。

Bosch 的平板式lambda 传感器LSF 的试生产始于1994年,大规模生产则始于1998年。目前平板式传感器年产量逾1500万件。

5. 先进尾气感应系统

如前所述,高效的减少排放不仅需要快速启动的传感器,还需要适当的催化剂转换能力和控制程序的精确性[17]。因此,加州空气资源委员会(CARB )对于“车载诊断系统”(OBD )的要求使得在催化剂下游安装一个额外的氧传感器成为一项强制规定。

有了副传感器之后,就有条件引入一个先行lambda 或者微调控制,从而提高了lambda

图7. ZrO2氧传感器的启动时间特性:(a) 管式传感器LSH25;(b) 快速响应平板式传感器LSF4.2;(c)超快速响应平板式传感器LSF4.9。(a)和(b)被施以450 mV的系统偏压;(c)采用了

抽运参比的电路系统。

场在t =2 s时的情况。

闭环控制的整体精确度(图10)[18]。因为下游传感器的老化程度几乎可以忽略,所以其lambda

值可用于校正上游传感器因老化而产生的偏差,从而使A /F 比例可以被更精确地控制在一个小的lambda 区间内,保障了催化剂在大于10万英里的使用寿命内都能实现最优的转化率。

图9. 平板式氧传感器LSF /LSU 的设计图。

图10. 副传感器位于催化剂下游的二级控制系统:上游传感器可以用宽带A /F 传感器替代,以实现线性的lambda 控制。

受迫于ULEV 严苛的法定排放标准(图11),汽车制造产业又开始引入冷启动策略,通过尽量向排气管中转移热量而使催化剂得以快速起燃。例如开始时采用浓混合气并辅以次级空气泵入,又或者采用稀薄混合气辅以延时点火,都可以使部分燃料在排气管道或者催化剂所在处燃烧。起燃时间的缩短弥补了最初时刻由于混合气非化学配比而产生的废气排放。然而,如果有快速响应传感器(≤15或10 s ),那么1≠λ的启动环境可以通过应用宽量程A /F 传感器而得到更好地优化。其线性特征和快速响应时间亦有助于减少连续的lambda 控制中对理

想值1=λ的偏离,使催化剂转化率保持高水准——这点对于老化的催化剂尤为重要。此外,快速响应时间改善了时刻变动的lambda 误差,使更迅速的微调成为可能。

图11. 美国关于尾气排放的法例规定(TLEV, LEV, ULEV, SULEV )。

图12. 先进尾气排放系统。

出于节省燃油的目的,稀燃引擎和燃料直喷式引擎(gasoline direct injection, GDI )的发展被带动起来,它们需要在远离1=λ的区域实现线性的lambda 控制。当前的稀燃和GDI 体系并不完全在稀薄混合气条件下工作。为了获得更好的加速性能和更优的三元催化剂转化效率,它们也在1=λ处工作[19, 20]。如果NOx 储存催化剂被用于稀燃环境,那么循环周期中富油的还原阶段必须提供NOx 储存催化剂的再生。宽量程传感器可以在这些不同阶段中通过闭环控制限制排放物。

诸如ULEV 和super ULEV (SULEV )这样的先进系统使用一个小型的,紧耦合的预催化剂单元和一个更大的主催化剂单元。因此,在两个催化剂单元之间需要有额外的温度传感器与/或1=λ传感器,以监测催化剂表现和改善lambda 控制(图12)。

6. 电阻型氧传感器

基于TiO 2半导体的电阻型氧传感器有可能成为基于Nernst 定理的ZrO 2传感器的替代方案[21, 22]。尽管在刚装备时具有与氧化锆传感器同样的性能表现,但是氧化钛传感器因为长期耐用性比较差而在竞争中败下阵来。随后,电阻型传感器在市场中几乎绝迹。90年代有研究者用钙钛矿型物质开始了新的尝试[23, 24]。

7. 宽量程A/F 传感器

宽量程传感器基于著名的限流原理。施加在ZrO 2感应室两侧的电压驱使氧离子在固体电解质中流动。一个扩散障碍层,比如一个多孔层或者阴极前的一段间隙,会限制氧分子到达电极表面,从而导致一个在一定范围内不取决于外加的抽运电压(通常为0.3-1 V )的极限电流[25-28]。对一个恒定的抽运电压而言(例如0.6 V ,见图13),极限电流大小与氧分子穿越障碍层进行扩散的速度成比例,从而与尾气中的氧气含量成比例。两个电极都曝露在尾气中的单个抽运感应室仅在稀薄尾气中产生明确的特征信号。在空燃比接近化学配比的区域和浓尾气气氛中,特征曲线给出含糊的信号。

图13. 单感应室宽量程A /F 传感器。

为避免这种不希望出现的情况,可以把阳极曝露在稀薄的参比混合气中(图13)。在这种情况下,测量的可信区间向浓尾气方向略为延伸。这种单感应室宽量程A /F 传感器率先应用于汽车的连续生产[29]。

这种结构简单的单感应室设计在原理上的优越性被一下几点局限性所削弱:

● 抽运电压被局限在大约±0.5 V 的范围内。这就要求在任何工作环境中(例如温度波动,

传感器中毒,等等)直流内阻都必须低。

● 对浓混合气的测量范围受到局限。对阳极的供氧能力,以及参比电极的质量都可能产生

阳极端决定极限电流的情况。

因此,最佳的宽量程传感器方案是有利于用平面技术实现的双电池型[30]。这种传感器由两个感应室组成,一个极限电流抽运感应室,和一个Nernst 型感应室(图14)。一个电子芯片对Nernst 浓差电池的实际电压和450 mV 的参考值作比较,然后通过闭环控制调节抽运电流。在稀薄尾气中抽运电流一律走正向,在浓尾气和1=λ时抽运电流一律走负方向。为了在低抽运电压达致高精确度,传感器最佳工作温度在~700-800 oC 。集成的加热片可保证启动时间<15 s 。应用领域包括1=λ附近区域的连续控制,稀燃控制,柴油控制,CNG 引擎,锅炉,和测量装置(LA3型Lambda 计)。

一个替代设计方案则是基于相同的原理,但同时用一个抽运参比来生成参比气体[31]。 扩散障碍层有几种不同的方式(平板式多孔层,孔或者间隙,侧面的多孔扩散层,中间开孔的圆形扩散障碍层)。在抽运电极前面的扩散障碍(=阻力)和空腔(=容量)共同起到低透过率过滤器的作用,决定着传感器的响应时间。为了实现快速响应特性,空腔体积相对于扩散障碍层的孔隙而言应该小一点。通过应用圆形扩散障碍,电极和空腔的响应时间可达到低于30 ms 的水平,使单缸平衡调节成为可能。

图14.双电池型宽带A /F 传感器。

为了处理双电池型宽量程A/F传感器复杂的工作模式,开发出一种专用集成电路(ASIC)。它以电化学电池的内阻R i作为温度指标,通过加热片控制程序使陶瓷材料的温度保持恒定。传感器和ASIC组成一个经过精确校正的组件包。

自从1998年投产以来,这种新型传感器在多种不同的引擎管理系统中得到成功应用,其线性信号还使我们得以对二次空气泵故障、缺火或者喷射阀门泄漏等问题进行检测。

事实证明,多层陶瓷技术的组合式设计理念提供了一个理想的平台,可以实现先进而复杂的设计方案且不牺牲产出率(图15)。发热片作为基质片层可以被用作Pt-基的温度探测器。通过实现低的导线电阻而让发热丝折线占主要的电阻贡献,让包裹在外面的氧化铝层达到理想的绝缘效果,这两点对于所有传感器变种而言都是关键因素。位于加热片系统上方,两面带有电极的氧化锆薄片就形成Nernst型传感器,或者经过对外电极的适当改装而成为碳氢化物(HC)传感器。为了实现一个双电池型的宽带A/F传感器,有必要引入一个抽运感应室。如果引入第二个抽运感应室,则可以进一步扩展为双室NOx传感器。

多层复合的技术设计方案使得高度自动化的传感元件生产流程成为可能。然而,生产发热片需要15道工序,而制造宽带传感器则需要多达50道工序。为了达成可接受的整体产率,需要达到类似半导体工业那样的高工序能力要求。

图15. 平板式ZrO2尾气传感器的复杂构造。

8. 用于车载电子诊断系统的传感器

加州空气资源委员会规定使用车载电子诊断系统(OBD I+II)以监测所有的排放相关部件是否正常运行。检测催化剂和上游传感器故障的一个办法是在催化剂的下游位置使用第二个氧传感器(图10与16)[32]。

催化剂老化伴随着储氧能力的下降。如果在新催化剂下游装置一个两段式lambda闭环控制系统,或者装置一个线性lambda控制系统,那么催化剂将极大地抑制lambda的振幅,使得催化剂下游的A/F比例几乎保持恒定。催化剂越老化,尾气的lambda振幅就越高(图16)。因此,后面的传感器除了微调之外还负责监测这个振幅,并且当振幅超出某个值的时候触发指令代码。另一项特点则是可以通过上下游两个传感器信号的对比而量出上游传感器的lambda 偏差。此处也预设有指令代码(MIL),当偏差超过阈值时将被触发。

诚然,储氧能力只是催化剂效率的的一个间接指标。重要的是NOx和HC的临界点。因此,直截了当的方法就是使用选择性的气体传感器来监测尾部排放,这个愿景在过去10年间

推动着此种传感器的开发。在对金属氧化物气体传感器做了多年的研究工作之后,现在看来似乎只有氧化锆基的传感器足够耐用,可以应用于汽车尾气。对于在严苛条件下进行选择性的气体检测而言,以下两种物理原理被证明是特别有用的:

1)混合电位原理

2)极限电流原理

图16. 车载诊断系统(OBD):检测上游传感器和催化剂。(a) 具有良好的储氧能力的新氧化剂。(b) 储氧能力低下的老化的催化剂。

图17. 混合电位型选择性HC传感器。

9. 混合电位型传感器

混合电位型传感器(图17)在十余年前就已经被提出。传感器设计与Nernst型氧传感器相仿佛,但有一个特别的外电极。催化活性必须是精确设定的,使得氧气的其他副反应,例如和HC的反应,得以发生。这就导致氧气以确定的程度覆盖在电极表面,从而在三相界面上产生一个确定的电位。对氧以外其他成分的选择性,如HC或NOx,则强烈依赖于电极材料的选用。无论如何,对氧气的交叉敏感性总是存在的。因此,此类传感器的应用当前仍局限于稀燃引擎,如汽油直喷引擎和柴油引擎。即便传感器此前可能曾处于化学计量配比或者浓尾气条件下,但只要在特定的稀燃阶段进行测量,这种交叉敏感性仍是可以接受的。

关于能实际应用于汽车尾气的可靠电极材料和结构的研究工作已经持续多年。当前,一种基于平板式传感器LSF的设计方案,但是外电极主要成分为Pt/Au合金的混合电位型HC传感器正在研发进程中[33](见图17)。这种传感器具有良好的敏感性,选择性,以及汽车尾气中的耐用性。这种传感器是否能应用于NH3检测的研究也在进行中。

10.极限电流型NOx传感器

从混合电位原理出发去检测极低浓度的NOx是不可行的。在这方面,基于NOx在阴极还原并用氧离子抽运电流去衡量NOx量的理念,从极限电流原理出发更有希望[34]。

目前此类极限电流型NOx传感器的设计方案是相继安放两个抽运电池和腔室的装置(图18)。在第一个抽运电池中,氧气被一个氧选择性的电极从空气中清除掉。在相邻的第二个反应腔中,NOx在具有高度催化活性的第二个电极上分解。

图18. 极限电流型双室NOx传感器。

原理似乎很简单,但棘手的地方在于细节。跟大量的氧气相比,催化剂下游的NOx的浓度非常低(通常<100 ppm)。这就必须要在第一个反应腔中仔细地去除氧气,而又不能让NOx 也同时分解掉。通过运用高度复杂的电极材料和受控的抽运电压,线性地测量空气中≤50 ppm的NOx含量是可能的。其他的困难在于NOx的电流信号在低至nA量级到几个mA的范围内。这就要求:

●传感器有专门的绝缘措施,避免电流漏出到发热片或外壳;

●设计方案要避免出现电化学电池和其他电极之间的电流交叉;

●高阻抗的电流放大器;

●传感器和电子元件之间的导线要短,避免电磁感应电流(EMC)。

为了在恶劣的车载环境中满足这些EMC的要求,传感器的附件采用昂贵的专用电子控制元件。

11.总结和发展前景

火花点火引擎仍然有进一步降低污染排放和提高燃油经济性的潜力,在未来的10~20年间仍将是主要的汽车驱动器组件。相比之下,其他的可替代方案(例如电力,燃料电池,混合动力和氢动力车辆)当前在综合污染物排放和投入产出比等方面都处于劣势。能满足精度和坚固程度要求的固态尾气传感器已经被证明是降低废气排放的重要工具。对于传感器的可替代方案(例如光学传感器或燃烧室压力传感器)而言,似乎替代现有的工作原理有难度。因此,尾气传感器市场在未来10年中仍会持续成长。

对于特超低排放车辆(SULEV)和准零排放车辆(PZEV)标准而言,使用寿命被规定延长至15万英里和15年之多,这对材料的强度、热耐受性和保护层系统的改善提出了要求。因此,必须进行新设计方案和新材料的研发。

随着紧密耦合催化剂的起燃时间变得越来越短,汽车制造商要求引擎一发动就实现A/F 控制的能力。这意味着氧传感器为初期控制做好准备。因此,具有<5 s的超快启动(SFLO)时间的新式的Nernst型氧化锆基平板式氧传感器,和SFLO时间<10 s的新型平板式宽带A/F 传感器正在研制中。

宽量程A/F传感器有利于单缸燃气平衡的实现——这似乎是因应未来排放标准要求的必然途径。为达到<30 ms的快速反应时间需要更多的努力。

对于具有紧密耦合的催化剂,并且上游传感器非常靠近引擎出口或者处于预催化剂和主催化剂之间狭小空间的尾气系统,传感器要具备更高的温度耐受性和小的尺寸。这些要求将由先进的微型化的氧传感器满足(图19)。

图19. 尾气传感器的微型化。

随着现代汽车功耗的提升,将引入42-V的电源。用于氧传感器的新型加热片系统必须开发出来,以避免Pt加热片中的离子迁移和高压短脉冲的耦合作用。

用于电火花点火式引擎和柴油引擎的诊断系统的功能扩展必然会促进NOx,HC和NH3等物质的选择性感应器的开发。除了众所周知的氧化锆传感器,还有基于其他几种金属氧化物材料的选择性汽车尾气传感器研发正在进行中。

图20. 组件包。

图21. 机动车尾气传感器的市场趋势。

伴随着宽带A/F或者NOx传感器这样的尾气传感器功能拓展,复杂的传感器电子产品和ASICs也被引入。如果不考虑应用电子器件,传感器甚至不能维持正常的工作。简单的界面描述再也不足以让传感器在汽车上应用无误。出于紧密互动的需要,传感器、电子器件、系统功能元件和软件等组件包装都需要清晰的界定(图20)。传感器供应商需要向系统专家演变,并且将来传感器可能成为系统标准组件的一部分。

在传感器中集成了电子诊断和信号处理功能的智能传感器构成理想的组件包。第一只这样的集成有电子器件的NOx传感器已经被研制出来[34]。这种传感器通过标准化的总线界面交换数字化信息,并且使得汽车制造商即便在临近生产阶段也得以更换来自不同供应商的传感器种类,同时不改变ECU的硬件和软件。

尽管全球的汽车生产似乎已经接近饱和,汽车尾气传感器市场仍预计在未来10年间有大约30%的增长幅度,至每年逾1亿只的规模(图21)。未来的系统要迎合特超低排放车辆(SULEV)排放标准所制定的高级监测规定的话,可能每辆汽车需要多达8只的尾气传感器。而且,氧传感器也开始应用于像柴油引擎[35],重型卡车和压缩天然气(CNG)引擎这样的机动车引擎控制。

如果将来有必要把严格的排放管制延伸到小型引擎领域,那么新产品和新应用都将很快形成,例如船只,电锯,剪草机,等等。在家用取暖系统上的应用也在研究中,这将拓展家用市场。

【致谢】

作者向Bosch公司研究部门和氧传感器开发项目的全体成员致谢。

参考文献

[1] R. Zechnall, G. Baumann, H. Eisele, Closed-loop exhaust emission control system with electronic fuel injection, SAE-Paper 730566, Detroit (1973).

[2] G.T. Engh, S. Wallman, Development of the V olvo Lambda-Sond System, SAE-Paper 770295, Detroit (1977).

[3] Bosch, Gasoline-Engine Management, 1st edn., SAE Society of Automotive Engineers, Robert Bosch, Stuttgart, 1999.

[4] H.-M. Wiedenmann, G. Ho¨ tzel, H. Neumann, J. Riegel, F. Stanglmeier, H. Weyl, Exhaust gas sensors, in: R.K. Jurgen (Ed.), Automotive Electronics Handbook, 2nd edn., McGraw-Hill, New York, 1999, Chapter 6.

[5] H.U. Gruber, H.M. Wiedenmann, Three years field experience with the lambda-sensor in automotive control systems, SAE-Paper 800017, Detroit (1980).

[6] B.W. Holleboom, S.W. Hawes, E.L. Ker, Poisoning of zirconia exhaust oxygen sensors by silica, SAE-Paper 860478, Detroit (1986).

[7] P.S. Brett, A.L. Neville, W.H. Preston, J. Williamson, An investigation into lubricant related poisoning of automotive three-way catalysts and lambda sensors, SAE-Paper 890490, Detroit (1989).

[8] F. Ueda, S. Sugiyama, K. Arimura, S. Hamaguche, K. Akiyama, Engine oil additive effects on deactivation of monolithic three-way catalysts and oxygen sensors, SAE-Paper 940746, Detroit (1994).

[9] H.-M. Wiedenmann, L. Raff, R. Noack, Heated zirconia oxygen sensor for stoichiometric and lean air–fuel ratios, SAE-Paper 840141, Detroit (1984).

[10] H. Dueker, K.-H. Friese, W.-D. Haecker, Ceramic aspects of the Bosch lambda-sensor, SAE-Paper 750223, Detroit (1975).

[11] S.-Y. Liu, I.-W. Chen, Fatigue of yttria-stabilized zirconia: Parts I and II, J. Am. Ceram. Soc. 47 (6) (1991) 1197–1216.

[12] H. Tsubakino, M. Hamamoto, R. Nozato, Tetragonal-to-monoclinic phase transformation during thermal cycling isothermal ageing in yttria-partially stabilized zirconia, J. Mater. Sci. 26 (1991) 5521– 5526.

[13] T. Ogasawara, H. Kurachi, Multi layered zirconia oxygen sensor with modified rhodium catalyst electrode, SAE-Paper 880557, Detroit (1988).

[14] J. Riegel, G. Ho¨ tzel, H. Neumann, Advanced electrochemical exhaust gas sensors for automotive application, Proc. 44th Meeting of the International Society of Electrochemistry, Berlin, Sept. 5 –10, 1993.

[15] H. Neumann, G. Ho¨tzel, G. Lindemann, Advanced planar oxygen sensors for future emission control strategies, SAE 970459, Detroit (1997).

[16] R.E. Mistler, D.J. Shanefield, R.B. Runk, Foil casting of ceramics, in: G.Y. Onada, L.L. Hench (Eds.), Ceramic Processing Before Firing, Wiley, New York, 1978, pp. 411 –448.

[17] K. Antonius, A. Garner, S. Garrett, Honda first to have gasoline engine verified at ULEV exhaust levels, Honda Press Release (Jan. 1995).

[18] G. Plapp, O. Glockler, E. Schnaibel, Gemischregelung fur optimalen Betrieb eines Drei-Wege-Katalysators, 3. Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentechnik, 15– 17, Okt. 1991.

[19] K. Winkler, M. Ku¨ sell, E. Schnaibel, W. Strehlau, U. Go¨bel, J. Hohne, W. Mu¨ ller, The development of an aftertreatment system for gasoline direct injection passenger cars, F98T218, FISITA World Automotive Congress Proceedings, Sept. 27– Oct. 1, 1998, Paris.

[20] M. Kusell, W. Moser, M. Philipp, Motronic MED7 for gasoline direct injection engines: engine management system and calibration procedures, SAE 1999-01-1284, Detroit (1999).

[21] W.J. Kaiser, E.M. Logothetis, Exhaust gas oxygen sensor based on TiO2 films, SAE-Paper 830167, Detroit (1983).

[22] A. Takami, Development of titania heated exhaust-gas oxygen sensor, Ceram. Bull. 67 (12) (1988) 1956– 1960.

[23] W. Menesklou, H.-J. Schreiner, R. Moos, K.H. Hardtl, E. Ivers-Tiffee, Sr(Ti,Fe)O3 materials for temperature independent resistive oxygen sensors, MRS Fall Meeting Proceedings, Materials for Smart Systems III, vol. 604, Materials Research Society, Warrendale, 2000, pp. 305– 310.

[24] E.I. Tiffe′e,W. Menesklou, K.H. Ha¨rdtl, J. Riegel, Oxygen sensors for lean combustion engines, 7th Int. Sym. Ceramic Materials and Components for Engines, DKG, Goslar, June 19– 21, 2000.

[25] H. Dietz, Gas-diffusion-controlled solid-electrolyte oxygen sensors, Solid State Ionics 6 (1982) 175– 183.

[26] H.-M.Wiedenmann, Characteristics of oxygen sensors for lean exhaust gas, VDI-Berichte, vol. 578, VDI-Verlag, Du¨sseldorf,

1985, pp. 129–151.

[27] K. Saji, Characteristics of limiting current type oxygen sensors, J. Electrochem. Soc.: Electrochem. Sci. Technol. 134 (10) (Oct. 1987) 2430–2435.

[28] T. Takeuchi, Oxygen sensors, Sens. Actuators 14 (1988) 109–124.

[29] K. Mizusawa, K. Katoh, S. Hamaguchi, H. Hayashi, S. Hocho, Development of air fuel ratio sensor for 1997 modell year LEV vehicle, SAE 970843, Detroit (1997).

[30] S. Sojima, S. Mase, Multi-layered zirconia oxygen sensor for lean burn engine application, SAE 850378, Detroit (1985).

[31] T. Yamada, N. Hayakawa, Y. Kami, T. Kawai, Universal air–fuel ratio heated exhaust gas oxygen sensor and further applications, SAE 920234, Detroit (1992).

[32] O. Glo¨ckler, M. Mezger, Eigendiagnose moderner Motorsteuerungssysteme, VDI-Fortschritt-Berichte, vol. 205, VDIVerlag,

Du¨sseldorf, 1994, pp. 1– 17.

[33] T. Moser, F. Stanglmeier, B. Schumann, S. Thiemann-Handler, Sensor in planarer Dickschichttechnik zur Messung von Kohlenwasserstoffen im Abgas von Kraftfahrzeugen, Sensoren und Me?systeme, Tagung Ludwigsburg, 13 –14.03.2000, VDI-Ber., vol. 1530, VDI-Verlag, Du¨ sseldorf, 2000, pp. 159– 167.

[34] N. Kato, N. Kokune, B. Lemire, T. Walde, Long term stable NOx sensor with integrated in-connector control electronics, SAE-Paper 1999-01-0202, Detroit (1999).

[35] M. Birk, G. Engel, R. Leonhard, Lambdaregelung beim Dieselmotor—Konzepte und Emissionspotential, Symposium ‘‘Steuerungssysteme fu¨ r den Antriebsstrang von Kraftfahrzeugen’’, Berlin (1997).

南京信息职业技术学院 毕业设计论文 作者学号 系部 专业 题目我国汽车尾气排放控制现状与对策指导教师 评阅教师 完成时间:年月日

毕业设计(论文)中文摘要 (题目):我国汽车尾气排放控制现状与对策 摘要: 我国的经济正处于高速发展时期,与此同时环境问题也日益突出引起了大家的高度关注和重视,尤其是一些环境污染,例如汽车尾气等亟待解决。进入21世纪,汽车已然成为了人们主要的交通工具,而汽车尾气也是城市环境空气污染的主要来源。改革开放以来,人们的生活水平大幅提高,汽车的研发和制造给人们的生活带来了极大的便利,同时也逐渐改变着城市的发展形态和人的生活方式,因此这给我国汽车产业的蓬勃发展带来了良好的契机。但是,汽车产业的迅猛发展也给我国和谐的生态带来巨大的挑战和严重的威胁。基于上述情况,我们需要在平衡汽车技术发展和保护环境之间找到平衡点,完美处理二者之间关系。文章对目前我国汽车尾气成分做了分析,已知其主要成分,并对汽车尾气排放现状做了调研提出了一些切实可行的控制措施。 关键词:汽车尾气排放 污染 空气污染

毕业设计(论文)外文摘要 Title:Current situation and Countermeasures of automobile exhaust emission control in China Abstract: With the economic rapid development and the protection of the ecological environment issues have become increasingly prominent, and in the 21st century today, cars will have to become the tool of ride instead of walk we can not be replaced. And the pollution of the car makes us have to pay attention to it. Automobile exhaust has become the main factor of air pollution, China's urban air pollution and automobile exhaust emissions have exceeded the normal value. With the reform and opening up continuous development, people's living level also in the continuous improvement of, car appear to people's life brought great convenience, also gradually changed urban development patterns and people's way of life, so this to the vigorous development of China's automobile industry brought good opportunity. However, the rapid development of the automobile industry also brings great challenges and serious threats to the harmonious ecological environment in our country. Therefore, it is necessary to seek a new balance between the development of the automobile industry and the environment protection. This paper expounds the present situation of automobile exhaust emission in our country, the present situation of automobile exhaust emission and some methods and measures to control the emission of automobile exhaust. Keywords Automobile exhaust emission contaminated air pollution

浅谈机动车尾气污染物排放和控制 发表时间:2010-01-21T13:50:50.543Z 来源:《现代经济信息》2009年9月下供稿作者:石明辉 [导读] CO是一种化学反应能力低的无色无味的窒息性有毒气体,对空气的相对密度为0.9670,它的溶解度很小 石明辉(邢台市环保局河北邢台054000) [摘要]机动车业的发展和普及,为人们的生活带来许多方便。但是,随着机动车数量的不断增加,排气污染对城市环境的影响越来越明显。对机动车污染现状的分析,探讨如何控制机动车排放物的措施和方法。 [关键词]机动车尾气污染危害控制措施 随着我国社会的快速发展,人们的生活水平不断提高,各类机动车的使用数量在不断增加,这对我国的空气环境质量带来很大的影响,如何让人们即享受到经济发展后的交通便利,又能有效地降低机动车污染物排放对环境的危害,越来越成为摆在各级环境保护工作者面前的严峻问题。 一、机动车尾气排放中的主要污染物的危害及产生机理 机动车尾气成分非常复杂,有一百种以上,其主要污染物包括:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)、铅(Pb)、苯并芘(B8P)等,这些污染物不仅污染环境,对人体也有巨大危害。 1、一氧化碳(CO) CO是一种化学反应能力低的无色无味的窒息性有毒气体,对空气的相对密度为0.9670,它的溶解度很小。吸入过量的CO会使人发生气急、嘴唇发紫、呼吸困难甚至死亡。长期吸入CO对城市居民身体健康是一个潜在威胁。其生成主要受混合气浓度的影响,在局部缺氧或低温条件下,燃烧中的碳不能完全氧化生成C02,而CO作为中间产物生成。 2、氮氧化物(NOx) NOx是在内燃机汽缸内大部分气体中生成的,NOx的排放量取决于燃烧温度、时间和空燃比等因素。氮氧化合物进人肺泡后,能形成亚硝酸和硝酸,对肺组织产生剧烈的刺激作用,增加肺毛细管的通透性,最后造成肺气肿。 3、碳氢化合物 碳氢化合物尽管在汽车尾气中含量不多,但其构成成分中含有一种已被世界公认的强致癌物质。 4、铅 汽车主要靠燃烧汽油(柴油)行驶.而汽油是一种易燃易爆的液体,为了防止爆炸,人们往往在汽油里添加一种抗爆剂——四乙基铅。汽车尾气中的铅很容易通过血液长期蓄积于人的肝、肾、脾、肺和大脑中,进而产生慢性危害,尤其是铅,一旦进入人的大脑组织,便紧紧粘附在脑细胞的关键部位,从而导致人的智能发育障碍和血红素制造障碍等后果。 二、控制机动车尾气污染物排放的措施和方法 1、使用清洁能源型交通工具进行替代 (1)使用电力或太阳能动力来机车代替机动车。近几年来,电动自行车的兴起,部分减少了城市摩托车的使用量,使很多城市的机动车尾气排放量有所降低。但电力机车存在一次充电行驶公里短,载货量小的不便,使电力汽车在使用上并不普及。如果在一定的活动区域内,发展使用电力汽车,或通过增加电动公交车以及电动出租车的使用会对机动车尾气对大气环境的影响具有很大的改善; (2)开辟地铁,施行电力牵引行驶,尤其在大城市人口稠密的地区,开辟地下通道,同时可解决乘车难问题以及减少大气环境污染; (3)建立无车区,建立永久性的行人专用区和禁止汽车行驶的住宅区; (4)使用具有高速、安全、平稳、无震动、不污染环境、节省能源等诸多性能的磁悬浮列车。 2、加强行政管理,减少和消除汽车尾气对大气环境的污染 (1)不断提高我国的汽车排放标准,强化新车准入制度对不符合排放标准的新车采取“三不’措施:不准出厂、不准销售和不准上牌:促使各汽车企业加紧对节能减排汽车的开发。 (2)完善机动车的尾气检测体系,促进机动车的维护保养 机动车尾气排放检查和机动车的定期维护保养对于减少汽车污染非常重要。通过建立严格合理的机动车的尾气检测管理体系,发挥其应有的功效,监督在用机动车的实际尾气排放情况。如《河北省实行机动车环保检验合格标志分标管理实施方案》规定装用点燃式发动机汽车到达国Ⅰ及以上标准的、装用压燃式发动机汽车达到国Ⅲ及以上标准的,核发绿色环保检验合格标志。摩托车和轻便摩托车达到国Ⅲ及以上标准的,核发绿色环保检验合格标志。未达到上述标准的机动车,核发黄色环保检验合格标志,其中5年以内的营运载客汽车,有效期为1年;超过5年的,有效期为6个月; 10年以内的载货汽车和大型、中型非营运载客汽车,有效期为一年;超过10年的,有效期为6个月; 6年以内的小型、微型非营运载客汽车,有效期为2年;超过6年的,有效期为1年;超过15年的,有效期为6个月;摩托车、轻便摩托车、三轮汽车和低速货车有效期为1年;环保检验合格标志正面年份为下次环保定期检验的年份,被打孔的月份为下次环保定期检验的月份。就是对在用机动车进行定期检测,以保证在用机动车尾气达标排放。 3、提高燃油质量 燃油质量是影响汽车尾气污染的关键因素,应尽快建立清洁油品质量标准和有效监管体系。要鼓励兼并或关闭小的炼油企业,防止不合格的燃油流向市场。因此,应当全面提高燃油质量,研制清洁油品、加强监管体系,有效控制机动车尾气污染。 三、机动车尾气净化措施 发动机尾气净化措施是指将汽车尾气由原有毒气体变成为无毒气体,再排放到大气中,从而减少对大气环境的污染。 机动车车尾气净化措施有很多种,其中汽车尾气净化催化剂是控制汽车尾气排放,减少污染的有效手段。现如今,三效(元)催化剂已在全球范围内得到了普遍应用。三效(元)催化净化器起着对发动机做功产生的废气进行净化的作用,它是利用其滤芯中的钯、铂、铑3种元素,通过氧化法或氧化还原法过滤废气中的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物等3种污染物,使尾气排放合乎要求。 三元催化净化器安装在汽车发动机的排气装置上,当汽车废气通过净化器的通道时,元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水

汽车尾气污染物主要包括:一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、二氧化硫、烟尘微粒(某些重金属化合物、铅化合物、黑烟及油雾)、臭气(甲醛等)。据统计,每千辆汽车每天排出一氧化碳约3000kg,碳氢化合物200—400kg,氮氧化合物50—150kg;美国洛杉矶市汽车等流动污染源排放的污染物已占大气污染物总量的90%。汽车尾气可谓大气污染的“元凶”。 汽车尾气最主要的危害是形成光化学烟雾。汽车尾气中的碳氢化合物和氮氧化合物在阳光作用下发生化学反应,生成臭氧,它和大气中的其它成份结合就形成光化学烟雾。其对健康的危害主要表现为刺激眼睛,引起红眼病;刺激鼻、咽喉、气管和肺部,引起慢性呼吸系统疾病。光化学烟雾能使树木枯死,农作物大量减产;能降低大气的能见度,妨碍交通。 汽车尾气中一氧化碳的含量最高,它可经呼吸道进入肺泡,被血液吸收,与血红蛋白相结合,形成碳氧血红蛋白,降低血液的载氧能力,削弱血液对人体组织的供氧量,导致组织缺氧,从而引起头痛等症状,重者窒息死亡。 汽车尾气中的氮氧化合物含量较少,但毒性很大,其毒性是含硫氧化物的3倍。氮氧化合物进入肺泡后,能形成亚硝酸和硝酸,对肺组织产生剧烈的刺激作用,增加肺毛细管的通透性,最后造成肺气肿。亚硝酸盐则与血红蛋白结合,形成高铁血红蛋白,引起组织缺氧。 汽车尾气中的碳氢化合物有200多种,其中C2H4在大气中的浓度达0.5ppm(十万分之一)时,能使一些植物发育异常。汽车尾气中还发现有32种多环芳烃,包括3,4-苯并芘等致癌物质。当苯并芘在空气中的浓度达到0.012ug/m3时,居民中得肺癌的人数会明显增加。离公路越近,公路上汽车流量越大,肺癌死亡率越高。 汽车尾气中的二氧化硫和悬浮颗粒物,会增加慢性呼吸道疾病的发病率,损害肺功能。二氧化硫在大气中含量过高时,会随降水形成“酸雨”。 汽车尾气中的铅化合物可随呼吸进入血液,并迅速地蓄积到人体的骨骼和牙齿中,它们干扰血红素的合成、侵袭红细胞,引起贫血;损害神经系统,严重时损害脑细胞,引起脑损伤。当儿童血中铅浓度达0.6~0.8ppm时,会影响儿童的生长和智力发育,甚至出现痴呆症状。铅还能透过母体进入胎盘,危及胎儿。 545 |汽车尾气可谓是社会的一颗“毒瘤”,久治不愈,切愈来愈盛。作为长期生活 在汽车尾气中的人群,我们有必要了解,什么是汽车尾气?汽车尾气的成分有哪些?如何降低汽车尾气对人体的危害?在饮食上吃什么会对人体有很好的预防作用? 什么是汽车尾气? 在车水马龙的街头,一股股浅蓝色的烟气从一辆辆机动车尾部喷出,这就是通常所说的汽车尾气。这种气体排放物不仅气味怪异,而且令人头昏、恶心,影响人的身体健康。在车辆不多的情况下,大气的自净能力尚能化解汽车排出的毒素。但随着汽车数量的急剧增加,交通拥堵成了家常便饭,汽车本应具备的便捷、

机动车尾气在线监测系统平台 一、系统功能特点 本机动车尾气在线监测管理系统具有以下功能特点: 1)严格对机动车环保检测场站的自动监督 结合GIS信息系统,在地图上直观显示区域内所有站点的具体地理位置、数据信息、实时视频、历史照片等,对全市检测场站的机动车排气污染检测进行全过程在线自动实时监控,实现所有机动车排气污染检测数据的实时采集、分析、处理,实现对车辆信息、车主信息、检测站信息、检测设备信息等的统一管理调用,实现机动车排气污染检测监控的自动化、网络化、即时化和智能化。 2)对检测过程、检测人员和设备进行动态、科学的管理 实时监控机动车尾气检测全过程,通过严格的管理和控制,将尾气监测参数的数据信息、车量基本信息、途经车辆图像等内容分别以模块形式进行展示,并提供实时视频监控功能,有效防止检测过程中的弄虚作假行为,监督和保证检测机构提供科学、公正、准确的检测数据,确保数据采集的规范性、真实性、准确性,使超标车辆得到及时有效的查处和维修治理,全面提升监管水平。 3)全方位强化机动车污染控制的管理 充分利用自动化高科技手段,对新车上牌、环保分类标志管理、超标车辆查处与维修治理、车辆淘汰报废以及定期与不定期检测等污染防治的各个管理环节,优化和创新管理模式,最大程度提高监管质量、执法效率和服务水平。 4)完善机动车排放数据的收集、统计、分析等系统 依靠先进的计算机技术将大量的检测数据集中收集管理,通过建立机动车排放数据库,准确完整地收集机动车排放数据,按照各种分类方法和统计方法对所采集的数据进行统计、分析和处理,客观真实地反映机动车排放状况,为制定政策法规、进行机动车污染防治措施的评估与综合治理的宏观决策提供科学依据,进而为城市环境治理提供决策支持。 5)建设与公众信息交流的对外服务网络平台 及时为公众提供车辆尾气排放情况、检测与维修情况、超标处罚情况等信息的查询服务。

汽车尾气排放控制对策研究 吴更生 苏文甲 (蚌埠汽车士官学校 安徽 蚌埠 233011) 摘 要:由于汽车污染控制意识不强,控制水平低下,控制执法不严,控制技术不先进,控制方法不科学等方面的原因,导致汽车尾气排放已成为空气污染的重要来源。为有效解决汽车尾气排放控制问题,本文先剖析了当前尾气排放控制中存在的主要问题,后结合我国的实际国情从思想意识、体系制度、污染源头遏制、检测方法技术引入和信息系统应用等方面对改进汽车尾气排放控制工作提出了具体的对策,相信对于此项工作的高效展开具有一定的借鉴和参考价值。 关键词:汽车;尾气排放;控制;对策 当前,全国各大主要城市都在加强城市交通的管制工作,而忽视了汽车的尾气排放控制工作的并举展开,但笔者认为,不能头疼医头,脚疼医脚,城市交通治理和汽车尾气排放控制工作是加强汽车管理的两项重点工作,应把两者统筹起来进行综合考虑。在抓交通治理的同时,检测汽车的尾气排放,做到一举两得。对于交通治理工作已经较为成熟、规范和有效,但对于汽车尾气排放控制工作的开展还处于起步阶段,如何有效地应用先进技术和科学方法解决汽车的尾气污染,改善城市空气环境质量,已成为全社会共同关注的热点和焦点问题。 一、当前汽车尾气排放控制存在的问题 (一)超限使用的汽车较多。据可靠资料记载,目前在用的汽车中使用年限在10之上的车辆占据了很大比例,而且这些车超标率都很高,污染物排放量很大,对城市生活和人民健康有很大的影响。车辆使用越久,产生的污染物越大,因此淘汰启用年限较早的汽车,是解决汽车排气问题的一个重要方面。国际的通行做法是当车辆达不到政府规定的排放标准和安全标准要求时,不允许上路行驶。车辆经过修理后,仍然达不到政府规定的强制标准,或者因为修理费用过高,车主就会自动放弃原有车辆。另外,当超标车辆在规定的时限内一直没有再次进行检测,车辆管理部门将作为自动淘汰处理。 (二)执法不严现象严重。为了控制汽车尾气污染,我国近几年陆续颁布了一系列汽车排放标准,当前执行的是国Ⅳ标准,相对国Ⅲ标准而言,国Ⅳ标准要求在前者基准上轻型汽车单车污染物排放降低50%左右,重型汽车单车尾气污染物排放降低30%左右,颗粒物排放降低80%以上。对于汽油车、柴油车来说,为了满足国家标准的要求,必须加装尾气处理装置,才能达到有效降低排放的目的。因此,尾气后处理装置已逐步成为车辆必备装置之一。但当前尾气后处理装置市场混乱,

目录 【摘要】 (3) 【关键词】 . (3) 【前言】 (3) 1.我国汽车尾气排放现状 (3) 2............................................................................................... 汽车尾气排放的主要成分及危害. (4) 2.1主要污染物 (4) 2.2污染物的危害介绍 (5) 2.2.1一氧化碳 (CO) (5) 2.2.2碳氢化合物 (HC) ............. . 5 2.2.3氮氧化合物 ( NOx) (5) 2.2.4固体悬浮颗粒 (6) 2.3 危害 (6) 2.3.1城市温度急剧增高 (6) 2.3.2危害人体健康 (6) 2.3.3地球气候不正常 (6) 3.汽车尾气造成危害的主要原因 (6) 3.1汽车排放性能差,汽车保养及淘汰制度不严格 (7) 3.2汽车保有量增加过快 , 而且集中在城市 (7) 3.3中国的汽车尾气有关政策法规比较落后 (7) 4.汽车尾气排放的影响因素 (7) 4.1汽油对排放的影响 (7) 4.1.1辛烷值的影响 . (7) 4.1.2硫含量的影响 (8) 4.1.3添加剂的影响 (8) 4.2发动机负荷对尾气的影响 . (8) 4.2.1发动机负荷对一氧化碳 CO的影响 . (8) 4.2.2发动机负荷对碳氢化合物 HC的影响 (9) 4.2.3发动机负荷对 NOx的影响 (9) 4.3发动机转速对尾气的影响 . (9) 4.3.1发动机转速对 CO的影响 (9) 4.3.2发动机转速对 HC的影响 (10) 4.3.3发动机转速对 NOx 的影响 (10) 5.我国与国外汽车排放标准对比分析 (10)

毕业论文(设计)任务书 姓名学号 二﹑题目: 汽车尾气污染物的主要成分及其危害 三﹑主要研究内容及意义: 大气污染已不仅仅是在几个工业化国家中,他已逐渐发展成为世界性的问题,尤其是在一些大中城市。随着汽车保有量的增加(年递增率达到10%以上),汽车排气污染物造成的环境污染情况将日趋严重。 虽然我国也确立相关的法制法规来监控与防治汽车的排气污染物,不久以后我过也将实行欧4标准了。柴油车的电控系统相对于汽油车就不那么准确了,大部分学者与生产商都着力于对汽油机的各项研究,对柴油机的减排研究相对于比较少。 随着柴油车的不断普及,柴油车的尾气排放量所占的比重也不断的增加,柴油车的尾气所造成的污染也日益严重了。 在检测站的机动车的年度中,由于种种的因素,如人为因素等原因造成了很多测量所得的碳烟值或多或少存在着不真实性。这对于尾气的排放没有实质性的预防作用,国家的尾气排放等工作也因此如同虚设。 在论文中,着重探讨各种因素造成的柴油车的尾气检测所得值的不准确性。为此有顺便提些建议,希望我国的尾气排放预防和控制能取得更好的效果,为保护环境做出更大的贡献。 指导教师签字:年月日 学生签字:2011年3月30日

目录 前言 (1) 1 尾气污染物的主要成分及其危害 (1) 1.1 尾气污染物的主要成分 (1) 1.1.1 白烟 (2) 1.1.2 蓝烟(青烟) (2) 1.1.3 黑烟 (3) 1.2 尾气污染物的危害 (3) 2 柴油车自由加速烟度的检测 (3) 2.1 检测准备及注意事项 (4) 2.2 检测方法 (4) 2.3 排放限值 (5) 3 烟度值高的主要原因及防范 (5) 3.1 混合气过浓 (5) 3.1.1 原理 (5) 3.1.2 空气量问题 (6) 3.1.3 供油量问题 (7) 3.2 机械因素 (7) 3.3 人为因素 (8) 3.3.1 尾气检测员因素 (8) 3.3.2 引车员因素 (9) 3.3.3 车主因素 (9) 结论 (10) 参考文献 (10) 致谢 (11)

用于汽车排放控制的尾气传感器 J. Riegel*, H. Neumann, H.-M. Wiedenmann Exhaust Gas Sensor Development, Robert Bosch GmbH, P .O. Box 30 02 20, D-70442 Stuttgart, Germany 【摘要】 本报告概述了ZrO 2汽车尾气传感器,套管型氧传感器的研发进程,以及平板式氧传感器的技术和设计等课题。此外,还对先进尾气传感系统,催化监测传感器,以及未来的研究方向作了描述。 关键词:尾气传感器,氧化锆氧传感器,ZrO 2多层陶瓷,Lambda 闭环控制 1. 引言 用于汽车尾气排放控制系统的氧传感器是固态气体传感器的首要应用领域。氧传感器的辉煌始于1976年,在加州宣布实施严格的尾气排放控制标准,以及用氧传感器控制空燃比和使用三元催化剂被证明可以显著降低污染物排放之后[1-3]。此后,车用氧传感器的数量持续增长。此等巨幅增长的另一个促成因素来自加州空气资源委员会作出的监测所有与排放相关的部件的规定(车载诊断系统——On Board Diagnosis, OBD ),使得在催化剂下游安放第二个氧传感器成为必要。在过去25年间,氧传感器的全球产量总计约在数亿件水平。 2. 氧传感器综述 2.1.能斯特原理 自从1889年Walther Nernst 用Nernst 方程描述了化学元素在原电池中的物理行为以来,化学计量配比的ZrO 2基氧传感器的基本原理就已为人所知。 ZrO 2电化学电池(氧感应室)所产生的Nernst 电压是由感应室两侧铂电极上氧分压浓度关系决定的(见图1)[4]。氧感应室的测量电极暴露于内燃机引擎所排出的尾气中,参比电极则与空气接触,此时测得的感应室特征电压曲线形似希腊字母λ (lambda),这便是此类传感器之所以得名lambda 传感器的原因。尾气中的平衡氧分压2 O p '强烈依赖于进入燃烧室的可燃混合气中的空燃比(air/fuel, A/F )。空燃比的化学计量点~14.7也可以用一个归一化的空燃比特征量,过量空气系数1=λ来表示(λ=A/F actual /A/F stoichiometric )。 图1. ZrO 2基Nernst 型氧传感器的基本原理

精心整理 汽车尾气排放检测操作标准 一、仪器准备 1.连接取样管、前置过滤器、短管、取样探头; 2.连接油温传感器; 3.连接转速传感器; 4.接通电源,打开开关启动汽车尾气分析仪,分析仪将自动预热,预热时间约为10min; 5.预热完成后,按功能键k键开始自动检漏,如果检测仪系统没有漏气,系统将显示无漏气;如系统有漏气,需要将各个接口逐个进行排查(前置过滤器易漏气,排查时应重点检查),直至通过气密性检查; 6.检测仪气密性检查完毕之后,将直接进入自动凋零阶段。 二、受检车辆准备 1.排气系统不得有泄漏; 2.发动机应达到规定的热状态; 3.按规定调整怠速和点火定时。 三、进行实测 1.将汽车尾气分析仪探头插入受检车辆排气管内取样,深度约为400mm(注意插入前取下探头密封罩); 2.将尾气收集管按在已插入取样探头的排气管上,将受检汽车排出的尾气及时导出; 3.启动汽车进行双怠速测量:首先,按K键进入HC残留物检测,检测出HC残留物的成分;其次,进行高怠速测量,将检测汽车发动机转速调节到2500r/min,待检测仪数据稳定后,按S键锁定数据,然后,将检测数据进行打印;最后,进行怠速测量,将检测汽车发动机转速调节到1500r/min,待数据稳定后,按S键锁定数据,然后将检测数据进行打印。 四、检测结果分析 1.汽车尾气排放国家标准 表1汽车尾气排放标准 年份标准类型HC CO NOX PM 2005年起欧Ⅳ0.46% 1.50% 3.50% 0.02%

精心整理 2000-2005年欧Ⅲ0.66% 2.10% 5% 0.10% 1995-2000年欧Ⅱ 1.10% 4% 7% 0.15% 1995年前欧Ⅰ 1.10% 4.50% 8% 0.36% 2.将检测结果与国家标准进行对比,检查受检车辆尾气排放是否符合国家标准。

【摘要】:随着机动车保有量的增加,机动车排放污染物对环境的影响日趋严重,给城市和区域空气质量带来巨大压力。为了抑制这些有害气体的产生,保护我们生存的环境以及我们的健康,本文着重讲述了汽车尾气排放的现状以及控制方法。 【关键字】:汽车尾气排放对策

1引言 随着经济的高速发展,21世纪的今天,汽车是人类不可缺少的交通工具,但汽车尾气却是大气的主要污染源。本文的目的在于帮助大家认清汽车尾气污染的危害性,增强人们的环保意识,唤起人们加快治理汽车尾气污染的步伐。环保和节能,是当今和未来经济社会发展中人类面临的重大课题。汽车尾气是空气污染的主要因素,我国城市大气污染中,汽车尾气排放所占比例已超过70%,因此,加强汽车排放治理刻不容缓。我国汽车石油消耗量约占全国石油消费的1/3以上,而且随着汽车保有量的增加,我国汽车污染物排放总量也日趋上升,汽车排放造成的大气污染严重影响了人们的生活和身心健康。因此,在汽车工业发展和环境保护之间,需要寻求新的平衡。 2我国汽车尾气排放现状 从1994年到2003年的十年间,我国私人汽车总量增长了近6倍。1994年汽车保有量940万辆,私人汽车保有量205万辆;2003年民用汽车保有量约2400万辆,其中私人汽车保有量1200万辆。而今已达5000万辆,而北京私家车数量截止到2006年11月7日,北京市机动车辆已达282万辆,其中197万辆为小轿车,私家车数量为156万辆。汽车作为现代化交通工具,给予了人们的生产与生活带来十分方便的同时,可是它的尾气排放物,给大气环境造成严重污染。我国某城市对该市的机动车辆尾气污染程度作了如下初步调查:该市目前拥有机动车辆13万辆,并以年增率15%的速度增加。机动车年排放一氧化碳4.4万吨,相当于该市工业企业一氧化碳排放量的46倍。市区主要交通道路中心点一氧化碳超标2倍以上的达65%,在车流量高峰之际,有的监测点一氧化碳浓度高达每立方米70mg,超标6倍。在车流量比较集中的火车站,氮氧化合物测点平均值为每立方米0.059mg,超标准0.18倍。因此,汽车尾气污染日趋严重,现代城市大气污染主要来源于汽车尾气。有资料表明,我国各大中型城市汽车尾气排放物造成空气污染占到50%左右,且对在用车检测结果来看,尾气排放不合格的车辆占被检测车的50—60% 3.危害 3.1 城市气温急速增高 二氧化碳二氧化硫这些气体被称为温室气体,一旦进入空气中,一方面可产生温室效应,促进气温升高;另一方面破坏地球的保护层———臭氧层,让阳光直接照射地球表面,加速气温升高。 3.2 危害人体健康 氮氧化物、铅化物进入肺部和血液,极大地损害了呼吸系统,造成各种疾病。 3.3地球气候不正常

汽车排放污染物的测量方法

汽车排放污染物测试的发展方向——车载排放测试 由于底盘测功机应用的局限性,使得人们开始考虑使用更为先进的汽车排放污染物测试途径——便携式排放测量系统(PEMS, PortableEmission Measure System)。虽然目前世界上通过政府认证的PEMS还不多,而且很多国家都没有颁布对PEMS的认证制度。但是从全球范围内广泛使用通过美国和欧洲认证的PEMS的效果来看,这些便携式排放测量系统还是能够真实反映车辆排放情况,设备的精确性和可靠性还是能够满足我们进行道路排放测试的需要的。由于这些便携式排放测量系统主要是通过直接在车辆上进行安装、测试,所以也被称为车载排放测量系统。 一、车载排放测试技术简介 车载排放测试技术是近些年才日益快速发展的新技术。对于其研究是始于20世纪80年代。车载排放测试技术的发展是伴随着科技和工业水平的进步,以涌现的更新,更全,更精确,更强大的测试设备的出现为标志的。 便携式排放测量系统通过将排气尾管直接连接到车载气体污染物和微粒测 量装置上,对车辆尾气进行直采,实时测量整车排放的体积浓度和质量流量排量,得到气体污染物的质量排放量和微粒排放量。虽然PEMS采用的是直接采样的取样方法,但是在取样过程中没有对取样气进行冷却,这样就排除

样的。作为一个整体,PEMS按照图1所示的PEMS结构图,将各测量仪器集中到一起,利用PITOT管直采的方法,对尾气进行直接取样,分析各污染物的瞬时排放浓度。车辆排放的气体,在PEMS的各个分析仪内经过分析之后,和环境参数、GPS参数一起进入数据整合系统,之后输入到记录和存储数据的PC中。 安装PEMS也是相当容易的。对于乘用车和卡车,可以将系统安装在被测车辆的副驾座位上,这样就使监视屏幕和控制器面向驾驶员,并且所有的连接器面向副驾一侧的车门。系统也能安装在小轿车的后座上,小型厢式车的地板上,掀背式轿车或者皮卡的货箱里,或者车上其他任何安全、方便的地方。将该系统放置在座位上时,最好在座位上铺上保护垫或者油布,这样是为了防止对座位的损坏。当测试重型车辆时,可以将设备放置在对车辆运行和用户使用来说认为安全的地方。 二、各污染物分析原理及分析仪 (一)CO与CO2测量仪器 非透视红外线分析仪(NDIR,Nondispersive Infrared Analyzer)是目前用来试验和评价内燃机排气中有害排放物的一种广泛使用的标准仪器,这种仪器主要用来测定CO和CO2浓度。对于在红外线领域中具有吸收带的非对称气体分子,如HC,原则上也能进行测量。 非扩散红外分析仪是通过测定试样中对象成分的红外光的吸收能,来测定它的成分浓度。它的基本构造如图2所示。它由两个相同的红外光源、试样室、

[汽车尾气排放标准查询]汽车尾气6篇【交通运管公文】 第一篇汽车尾气:环保与交通 环保与交通 美丽的沿海风光现已黯然失色,碧澈的蓝天现已浑浊,清新的都市现已满目苍夷,这都是由于我们不珍惜环境所造成的恶果,如果我们继续破坏下去,那么这个美丽的城市将变得无比的丑陋,但不用怕,我们有一颗愿维护这美力城市的心,让我们为环境保护贡献出自己的一份力吧! 汽车尾气 “嘟嘟嘟”一阵阵汽车的马达声传入了我们的耳朵里,随着一辆辆奔驰宝马的急驰而去,袅袅的汽车尾气也随即出现在清新的空气中。 想必大家都知道,我们盐城虽算不上什么大城市但汽车很多,所以我们的城市的空气一直都不是很清新,让人透不过

气来。要知道汽车尾气中都含有一氧化碳、二氧化碳、碳氧化合物等150~200种有害物质,每一辆汽车每天排放出一氧化碳约3千克,碳氧化合物约0。4千克,氢氧化合物约0。15千克。这些尾气将导致城市空气质量恶化,降低空气能见度,妨碍交通,此外,尾气还将危害人体健康,致使树木枯死,农作物大量减少。可谓是大气污染的“元凶”。 汽车尾气的危害确实很大,那么我们应该怎么做呢?我认为我们应少乘出租车,少用私家车,在开车时我们应定要缓慢前进因为这样可使二氧化碳的排放量减少,我们要多骑自行车,多步行这样既可以减少二氧化碳的排放量又可以锻炼自己的身体从而抵抗那些污染带给我们人体的危害。 公交车——城市杀手 大家都知道我们我们盐城是著名的鱼米之乡风景及其优美,可我们的城市流动风景———公交车却屡杀风景,几个主要干道上的车都是属相“乌贼”的,一启动或一加速车尾就喷出一股黑烟,弥漫整个街道,苦了跟在后面的行人和骑车人。 盐城公交车排污已成城市污染杀手,我对此深有感触,尤其

汽车排放治理技术指导>>培训班教学课件 北京市交通局汽车维修管理处 北京市交通学校

汽车排放污染物的生成机理 北京理工大学 车辆工程学院 郝利君

第二章汽车排放污染物的生成机理 第1节汽车排气污染物的主要成分与危害 第2节汽油车排放污染物的生成机理 第3节柴油车排放污染物的生成机理 第4节汽车排气污染物净化措施

第1节汽车排气污染物的主要成分与危害 1. 排气污染物主要来源 2. 污染物的主要成分 3. 排气污染物的危害

第1节汽车排气污染物的主要成分与危害 1. 排气污染物的主要来源 2. 污染物的主要成分 3. 排气污染物的危害(1)一氧化碳(CO):不完全燃烧产物。汽油机排放量为1;则LPG发动机为1/2;而柴油机为1/100。 (2)碳氢化合物(HC):未燃和未完全燃烧的燃油、润滑油及其裂解产物。 (3)氮氧化合物(NOx):在燃烧过程中和排入大气后造成的氮的各种氧化物(NO、NO2为主)的总称。 (4)颗粒排放物(PM):主要是碳烟、未燃燃油和润滑油液态颗粒,以及其他碳氢化合物、硫化物、含金属的灰分等。 (5)二氧化碳(CO2):完全燃烧产物。

第1节汽车排气污染物的主要成分与危害 1.排气污染物的主要来源 2.污染物的主要成分 CO、HC、NOx、PM、CO2 3. 排气污染物的危害 一氧化碳(CO) 是一种无色、无味的有毒气体,吸入人体后,能以比氧强300倍的亲和力同血液中的血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,阻碍血液向心脏、脑等器官输送氧气,从而引起头痛、头晕等各种中毒症状,直至使人窒息死亡。 碳氢化合物(HC) 对眼和呼吸道粘膜有刺激作用,可引起结膜炎、鼻炎、支气管 炎等症状。 还是光化学烟雾形成的重要物质。

汽车尾气污染与环境保护 (姓名:蒋亚;学号:312012*********;班级:12级信息工程4班) 摘要:随着经济的高速发展,21世纪的今天,汽车是人类不可缺少的交通工具,但汽车尾气却是大气的主要污染源。本文的目的在于帮助大家认清汽车尾气污染的危害性,增强人们的环保意识,唤起人们加快治理汽车尾气污染的步伐。 近年来随着我国改革开放的深入,经济不断发展,汽车保有量迅速增加,据统计:从1994年到2003年的十年间,我国私人汽车总量增长了近6倍。1994年我国民用汽车保有量940万辆,其中私人汽车保有量205万辆;2003年全国民用汽车保有量约2400万辆,其中私人汽车保有量1200万辆。而今已达5000万辆。汽车尾气是空气污染的主要因素,我国城市大气污染中,汽车尾气排放所占比例已超过70%,因此,加强汽车排放治理刻不容缓。我国汽车石油消耗量约占全国石油消费的1/3以上,而且随着汽车保有量的增加,我国汽车污染物排放总量也日趋上升,汽车排放造成的大气污染严重影响了人们的生活和身心健康。因此,在汽车工业发展和环境保护之间,需要寻求新的平衡。 关键词:汽车尾气环境保护研究 Abstract: with the rapid development of economy, in twenty-first Century, the car is an indispensable means of transport, but the automobile exhaust is the main source of air pollution. The purpose of this paper is to help you understand the dangers of automobile exhaust pollution, enhance people's awareness of environmental protection, to arouse people to accelerate the pace of pollution of the vehicle exhaust. In recent years, with the deepening of China's reform and opening up, the economy continues to develop, the amount of car ownership increased rapidly, according to statistics: from 2003 to 1994, ten years, China's total private car increased by nearly 6 times. In 1994, the number of China's civilian vehicles was 9 million 400 thousand, of which the amount of private car ownership was 2 million 50 thousand; in 2003 the national civilian car ownership of about 24 million, of which 12 million private car ownership. Now reached 50 million. Automobile tail gas is the main factor of air pollution, the air pollution in our country, the proportion of automobile exhaust emissions is more than 70%, so it is urgent to strengthen the vehicle emission control. China's automobile oil consumption accounts for more than 1/3, and with the increase of the amount of the vehicle, the total amount of pollutant emissions in China is increasing, the air pollution caused by automobile emissions seriously affected people's life and physical and mental health. Therefore, in the development of automobile industry and environmental protection, the need to seek a new balance. Key words:automobile tail gas environmental protection

汽车排放标准的意思|汽车排放标准是什么 意思 基本解释 汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。为了抑制这些有害气体的产生,促使汽车生产厂家改进产品以降低这些有害气体的产生源头,欧洲和美国都制定了相关的汽车排放标准。其中欧洲标准是中国大陆借鉴的汽车排放标准,中国的国产新车都会标明发动机废气排放达到的欧洲标准。 汽车排放标准- 出台背景 根据有关资料显示,汽车的尾气是一种非常复杂的物质,其中有许多有害的成分,比如:固体悬浮颗粒,未燃烧或燃烧不完全的碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)以及微量的醛、酚、过氧化物、有机酸和含铅、磷汽油所形成的铅、磷污染等。英国空气洁净和环境保护

协会曾发表研究报告称,与交通事故遇难者相比,英国每年死于空气污染的人要多出10倍。[1] 汽车尾气在直接危害人体健康的同时,还会对人类生活的环境产生深远影响。汽车尾气含有二氧化硫、二氧化氮。这些气体会使大气形成酸雨;汽车排放尾气中大量的二氧化碳,是造成全球气候变暖、温室效应的主要原因;汽车排气污染最严重的危害是生成光化学烟雾,空气中的二氧化氮是造成光化学烟雾的主要因素。 汽车排放标准- 欧洲标准 欧洲汽车废气排放标准是欧盟国家为限制汽车废气排放污染物对环境造成的危害而共同采用的汽车废气排放标准。当前对几乎所有类型的车辆排放的氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)和悬浮粒子(particulate matter;PM)都有限制,比如小轿车、卡车、火车、拖拉机和类似机器、驳船,但不包括海轮和飞机。 对每一种车辆类型,汽车废气排放标准有所不同。欧洲标准是

汽车尾气的排放控制新技术 (学科部:理工学科部班级:环境工程141班学号:7011114040) 一、分析课题 交通系统消耗了全球约1/3 的能源,以石油产品为燃料的汽车是最主要的 现代交通运输工具,它给人们带来方便和快捷的同时,也带来了无法回避的问题。 根据上个世纪七八十年代美国、日本对城市空气污染源的调查,城市空气中90% 以上的一氧化碳、60%以上的碳氢化合物和30%以上的氮氧化物都来自汽车尾气 的排放,这些污浊的气体使人类的生存环境受到极大威胁。汽车污染已成为世界 性公害,其对于温室气体浓度增加的“贡献”不容忽视。随着世界各国汽车保有 量的增加,汽车已成为城市大气质量恶化的主要污染源,其排放的CO、NOx、HC、 SO2、Pb 等污染物不仅危害人体健康,还是造成酸雨和光化学烟雾的主要成分, 汽车尾气污染已受到全球广泛的注视。截止2006年底,我国民用汽车保有量已 接近3700万辆,并仍保持着快速增长的趋势。虽与发达国家相比,其总量不多, 但由于主要集中在大城市,而且车况差,燃油质量低,单车的排污量往往高出国 外同类车的几倍,汽车尾气对我国城市空气质量造成巨大的威胁。因此,研究汽 车尾气的排放控制的新技术,减少有害气体的排放量,对提高城市空气的质量, 保障人类生存环境,具有重大意义 汽车尾气的排放控制的新技术总体上属于环境工程与科学学科,其研究的对 象是汽车尾气,研究的重点是排放控制新技术,与当前环境污染与保护策略研究 的热点适应。涉及到的相关概念有:汽车尾气、生存环境、汽车保有量、排污量、 空气质量、环境保护等名词。其可以检索的检索工具范围主要有:中文数据库, 如CNKI等;通过百度、谷歌等搜索引擎检索相关的环保网站获得相关环境保护 技术信息,如中文科技期刊数据库(VIP)、国家知识产权局专利数据库等;在 外文文献中可以检索Science Direct等数据库。 二、选择检索工具或检索索系统 检索工具名称访问方式检索年代文献类型Science Direct 中国期刊全文数据库(CNKI)202.115.54.22 2003-2008 期刊论文