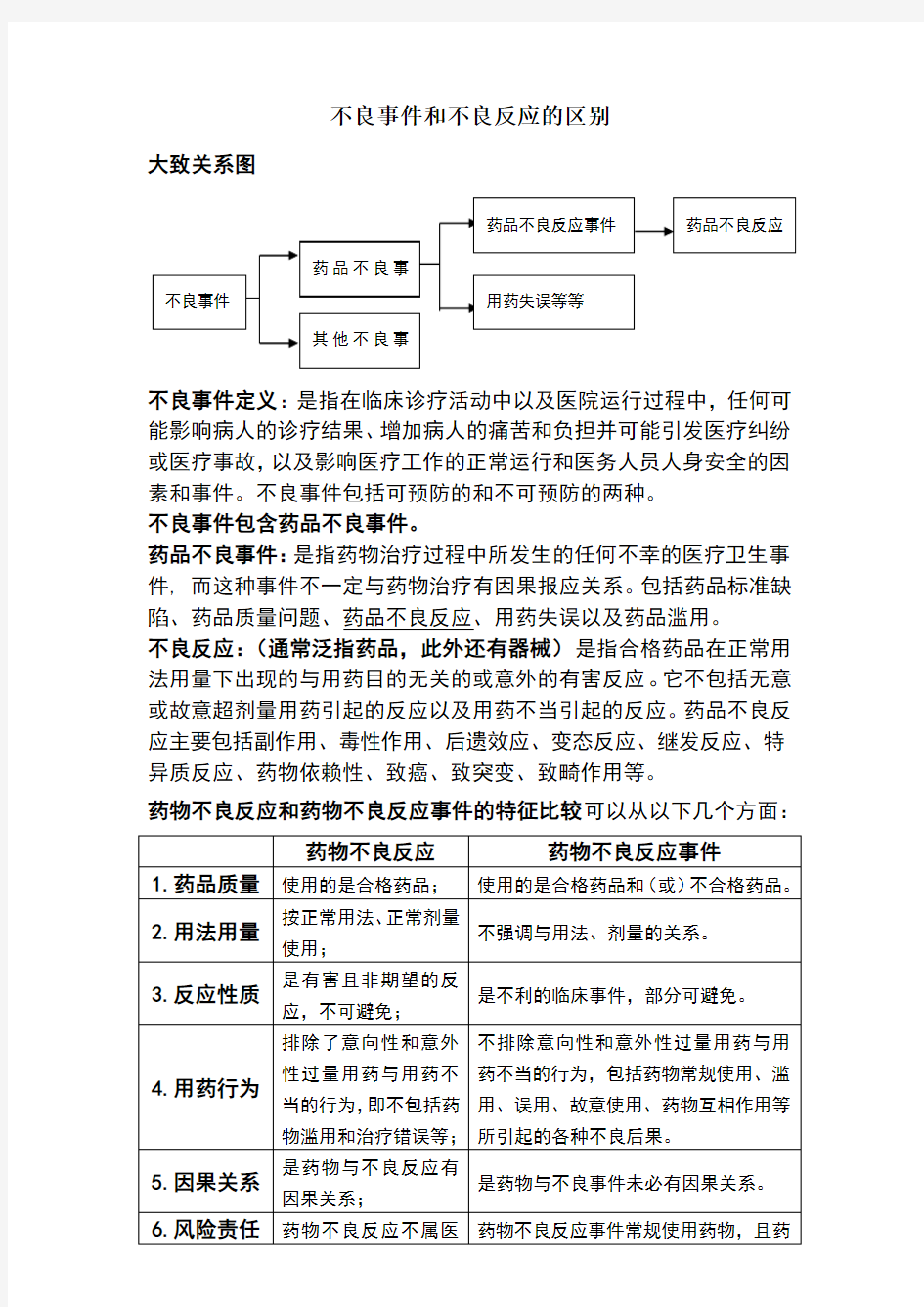

不良事件和不良反应的区别

大致关系图

不良事件定义:是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中,任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故,以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。不良事件包括可预防的和不可预防的两种。

不良事件包含药品不良事件。

药品不良事件:是指药物治疗过程中所发生的任何不幸的医疗卫生事件, 而这种事件不一定与药物治疗有因果报应关系。包括药品标准缺陷、药品质量问题、药品不良反应、用药失误以及药品滥用。

不良反应:(通常泛指药品,此外还有器械)是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。它不包括无意或故意超剂量用药引起的反应以及用药不当引起的反应。药品不良反应主要包括副作用、毒性作用、后遗效应、变态反应、继发反应、特异质反应、药物依赖性、致癌、致突变、致畸作用等。

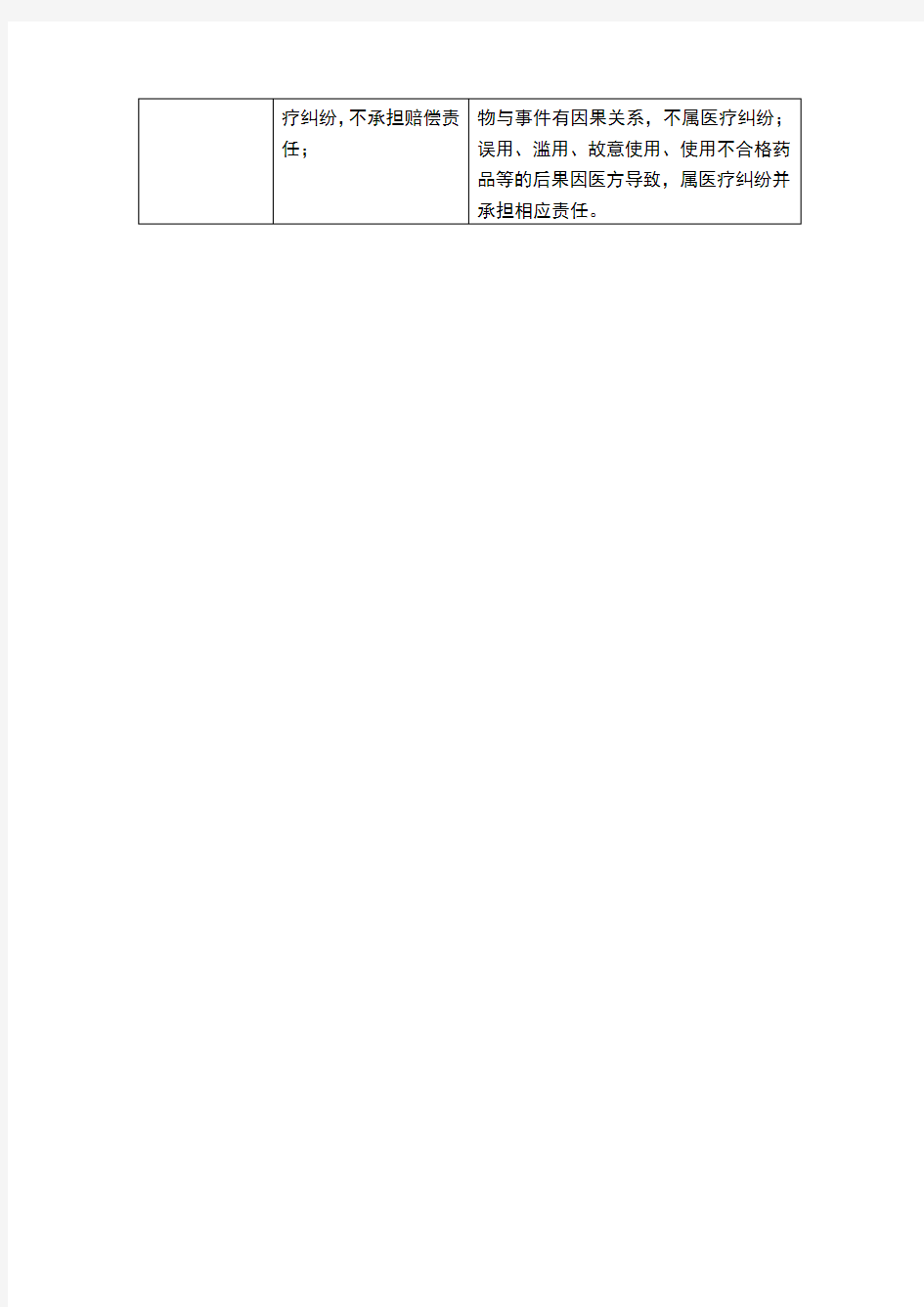

药物不良反应和药物不良反应事件的特征比较可以从以下几个方面:

红河州第四人民医院 鼓励药品不良反应与药害事件报告措施 一、目的 为了加强医院临床用药的安全监管,规范药品不良反应与药害事件监测报告管理程序,研究药品不良反应与药害事件的因果关系和诱发因素,保障临床用药的安全性,同时也为评价淘汰药品提供服务和依据,根据《中华人民共和国药品管理法》和《药品不良反应报告和监测管理办法》(卫生部令第81号)的相关规定,医院实行药品不良反应与药害事件监测报告管理制度,医院鼓励各临床科室和个人报告药品不良反应。 二、报告人: 负责本院药品不良反应与药害事件监测报告管理工作的专职或兼职人员、临床药师及药剂科各部门负责人。 三、主要内容 (一)定义 1.药品不良反应(ADR):是指合格药品在正常用法下出现与用药目的无关的或意外的有害反应。ADR主要包括副作用、毒性作用、后遗效应、变态反应、继发反应、特异性遗传素质反应、药物依赖性、致癌、致突变、致畸作用等。 2.药品不良事件(ADE):是指药物治疗期间所发生的任何不利的医学事件,但该事件并非一定与用药有因果关系。为了最大限度的降低人群的用药风险,本着“可疑即报”的原则,对有重要意义的ADE也要进行监测。

3. 药品群体不良事件:是指同一药品在使用过程中,在相对集中的时间、区域内,对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁,需要予以紧急处置的事件。 4.药害事件:泛指由药品使用导致的患者生命或身体健康损害的事件,包括药品不良反应以及其他一切非预期药物作用导致的意外事件。相对于药品不良反应,药害事件概念的内涵和外延都被扩大。药害既包括非人为过失的不良反应,也包括人为过失导致的其他负面药物作用。药害事件主要有三种类型:一是由于药品质量缺陷(假药、劣药)导致损害的事件;二是由于合格药品使用过错(超剂量中毒、用错药和不合理用药等)导致损害的事件;三是合格药品在按说明书正常使用的情况下发生的不良反应损害,即药品不良反应事件。 5. 药品不良反应与药害事件监测报告:是指药品不良反应与药害事件监测报告的发现、报告、评价和控制的过程。 6. 药品重点监测:是指为进一步了解药品的临床使用和不良反应发生情况,研究不良反应的发生特征、严重程度、发生率等,开展的药品安全性监测活动。 7. 同一药品:指同一生产企业生产的同一药品名称、同一剂型、同一规格的药品。 (二)机构设置和职责 机构:医院药品不良反应与药害事件监测管理机构由医院药事管理与药物治疗学委员会领导的医院药物安全性监测管理组、药品不良反应与药害事件监测办公室及临床药品不良反应与药害事件监测网组成,其主要任务是负责全院药品不良反应与药害事件报告的收集、

放疗常见并发症及处理 急性放射反应一般经对症处理或停止放疗后多可逐步恢复;放疗的后期反应一旦发生,则不容易恢复,故以防止为主。 1.放疗不良反应的预防措施 (1)放射野内局部做好准备,如拔除严重龋齿、控制病灶的局部感染以及伤口愈合等。(2)注意患者是否伴有可能增加正常组织放射敏感性的因素,如曾接受化疗、糖尿病、动脉硬化等。 (3)精心设计放疗计划最关键,特别注意相邻野间热点问题(即放射剂量重叠)和各种正常组织的耐受量,严重不良反应如放射性截瘫必须避免。 (4)放疗期间密切观察病情变化,及时处理急性放射反应。 2.放疗不良反应的治疗原则激素可以减少渗出,防治炎症进一步扩展。对于开放部位(如肺)的放疗不良反应,多伴有细菌感染,抗生素的使用有助于控制放疗不良反应。大量维生素可促进代谢。并积极对症处理,以减轻患者症状,另一方面避免急性反应转向后期反应。 一、全射反应主要是一系列的功能紊乱与失调,表现为疲乏无力、虚弱、低热、食欲下降、恶心呕吐、睡眠障碍等。予扶正益气、安神、营养支持、补液等对症处理。 1、放射性皮肤损伤,l 、 2 级皮肤损伤,可继续放疗,保持皮肤清洁干燥,避免摩擦刺激,外用比亚芬;3、4 级皮肤损伤,喷洒“金因肽”,必要时应停止放疗;伴感染者抗生素治疗。 2、骨髓抑制(一系或三系减少),升白药物(G-CSF 或GM-CSF )、rhEPO 、IL-11 、生血中医药治疗,加强营养,防治感染、出血,必要时成分输血。 二、中枢神经系统并发症 1、放射性急性脑水肿,甘露醇、速尿、皮质激素治疗。 放射性脑功能减退及智力下降,神经营养药、ATR细胞色素C脑血管舒张剂、活血 化淤中医药治疗。 2、放射性垂体损伤(垂体功能低下、垂体危象、垂体卒中),根据内分泌检查予激素替代治疗。 3、放射性癫痫,保持呼吸道畅通,防止咬伤、骨折,予苯巴比妥钠、地西泮治疗。

《药品不良反应/事件报告表》填写要求 《药品不良反应报告和监测管理办法》第十三条明确规定:药品生产、经营企业和医疗卫生机构必须指定专(兼)职人员负责本单位生产、经营、使用药品的不良反应报告和监测工作,发现可能与用药有关的不良反应应详细记录、调查、分析、评价、处理,并填写《药品不良反应/事件报告表》,每季度集中向所在地的省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心报告,其中新的或严重的药品不良反应应于发现之日起15日内报告,死亡病例须及时报告。 (一)填写注意事项: 1.《办法》第十四条规定:《药品不良反应/事件报告表》的填报内容应真实、完整、准确。 2.《药品不良反应/事件报告表》是药品安全性监测工作的重要档案资料,手工报表需要长期保存,因此需用钢笔、签字笔书写,填写内容、签署意见(包括有关人员的签字)字迹要清楚,不得用报告表中未规定的符号、代号、不通用的缩写形式和花体式签名。其中选择项画“√”,叙述项应准确、完整、简明,不得有缺漏项。 3.每一个病人填写一张报告表。 4.个人报告建议由专业人员填写,可以是诊治医务人员、药品生产、经营企业专(兼)职人员及专业监测机构人员。 5.尽可能详细地填写报告表中所要求的项目。有些内容无法获得时,填写“不详。 6.对于报告表中的描述性内容,如果报告表提供的空间不够,可另附A4纸说明。在纸的顶部注明“附件”,所有的附件应按顺序标明页码,附件中必须指出描述项目的名称。

7.补充报告:如需作补充报告时,请注意与原报表编号保持一致,并在报告左上方注明“补充报告”,与原报表重复的部分可不必再填写。补充报告也可不填写报告表,只需附纸说明补充内容即可,但须注明原报表编号、单位名称、补充报告时间、报告人。 (二)填写详细要求 1.新的、严重、一般: 新的ADR:是指药品说明书中未载明的ADR。 严重ADR:是指因服用药品引起以下损害情形之一的反应: ⑴引起死亡; ⑵致癌、致畸、致出生缺陷; ⑶对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残; ⑷对器官功能产生永久损伤; ⑸导致住院或住院时间延长。 一般的ADR:是指除新的、严重的ADR以外的所有ADR。 2.单位名称:填写医疗卫生机构、药品生产企业或经营企业的完整全称。如:“镇江市第一人民医院”,不可填“一院”。 3.部门:填写报告单位的具体报告部门, 应填写标准全称或简称,如:“普通外科二病房”或“普外二”,如连锁药店应填具体的门店,零售药店可填写药店名称。

药品不良反应分析报告 药品不良反应(ADR)监测是合理用药的重要依据,是关系到广大患者用药安全,减少医患纠纷的一项重要工作。我院2019年第一季度共收集报告146例,现就2019年第一季度的ADR报告进行统计、分析,了解ADR发生的一般规律和特征,为临床合理用药提供参考。 一、ADR监测统计结果及分析 1、性别与年龄分布 我院2019年第一季度共收到146例ADR报告,其中男性66人,占比45.21 %,女性80人,占比54.79%。患者的年龄分布见表1: 表1 发生ADR患者的年龄分布 年龄/岁例数/n 构成比/% 0~10 32 21.92 11~20 4 2.74 21~30 8 5.48 31~40 14 9.59 41~50 24 16.44 51~60 19 13.01 > 60 45 30.82

合计146 100.00 2、患者家族史、既往史情况 146例ADR报告中,患者既往有过敏史的26例,占17.81%;无过敏史的113例,占77.40%;不详的7例,占4.79%。146例患者中有家族药物过敏史的0例,占0%;无家族药物过敏史的51例,占34.93%;不详的95例,占65.07%。

3、患者转归情况 146例ADR中,其中痊愈77例,占52.74%;好转45例,占30.82%;不详24例,占16.44%。大多数患者经积极治疗均好转或痊愈(占83.56%),不详占16.44%,主要因为观察时间不够长,说明我院医务人员发现药品不良反应能够及时上报。 4、药品剂型及用药途径分布 药品剂型 146例病例报告涉及药品剂型17种,以注射剂为主。本季度涉及药品剂型分布及所占比例见表2。 表2 药物剂型分布 剂型例次/n 构成比/% 注射剂142 64.25 粉针剂21 9.50

不良反应和药害事件报告奖励办法 为更好的贯彻落实《药品不良反应报告和监测管理办法》,及时、有效控制药品器械风险,保障广大患者的用药用械安全,促进临床合理用药,为遴选、整顿和淘汰药品提供依据,防止严重药害事件的发生,鼓励医务人员及时报告药品不良反应与药害事件,特制订本奖励办法。 一、报告时限本院药品不良反应监测根据县市场监督管理局下达的监测任务结合本院各临床科室实际情况,制订各科室不良反应全年及季度报告目标,各科室应于每季度末25日之前完成本季度指标。一般性药品不良反应应于一个月之内上报;新的、严重的药品不良反应应于半个月之内上报;药品不良反应造成死亡病例应立即上报。 二、报表质量 1、各栏目填写完整、规范、正确、无缺项; 2、不良反应发生、处理过程描述详细并在病历中有相关记录; 3、因果关系评价合理; 4、按照不良反应类型及时上报; 5、不良反应必须是真实发生的。 三、奖励措施 1、每上报一份不良反应,奖励上报人员5元。 2、对于积极上报不良反应并超额完成任务的科室给予奖励,鼓励各科室积极上报新的、严重的药品不良反应,根据各科室各类指标,超额完成报表每份奖励20元。

3、药害事件报告参照医院不良事件报告原则,每上报一份,奖励10元。 四、处罚措施 1、每季度未完成上报任务数的科室,每少报一份,扣款20元。 2、未按规定时间及时上报或隐瞒上报一般、新的、严重的不良反应及死亡病例的科室,按照不良反应类型(一般、新的、严重的、死亡),每份报表分别扣款20元、50元、100元、200元;造成严重后果的,要依法追究相关人员责任。 3、报表弄虚作假者,一经查实每份报表扣款50元,并与科室上报人员年终考核挂钩。 4、未完成全年上报任务数的科室,与科室年终考核挂钩。 五、持续改进 1、药品器械不良反应监测小组每季度将不良反应和药害事件报告、考核情况及不良反应的分析评价在我院《药讯》上公布。对发生严重不良反应的或不良反应报告较多的药品,应上报医院药事管理与药物治疗学委员会讨论。 2、医院对收集到的不良反应报告和监测资料进行分析和评价,定期向全院反馈。并根据具体情况针对性采取有效措施减少和防止药品不良反应的重复发生。

常见输液反应及处置 一、常见反应: 1. 发热反应:是最常见一种反应,主要表现为发热、发冷、寒战,轻者在38℃左右,重者达40℃以上,停止输液后数小时可自行恢复正常,并伴有头痛、恶心、呕吐、心率增快等全身症状,常因输入致热原物质引起。 2. 血清样反应:通常于用药7—10小时(速发型1—0.5小时)发生,其症状有发热、关节疼痛、皮肤荨麻疹和其他皮疹,全身淋巴结肿大,血中嗜酸性粒细胞增多,短暂性蛋白尿等,严重者可发生血管神经性水肿、脑水肿、肺水肿、喉头水肿。 3.静脉炎症状:局部沿静脉径路出现条索状红线、局部组织发红、肿胀、灼热、疼痛,但一般无全身症状或仅有不适感。 4. 过敏性休克:通常在用药后数秒钟即可发生,亦有在数分钟至半小时发生,此为速发型变态反应,多发生于重复用药者,亦有发生于连续用药过程中,表现大汗淋漓,四肢厥冷,呼吸困难,发绀,血压下降,甚至昏迷等。此型过敏多发生在高敏患者身上,抢救不及时易导致死亡,从而发生严重的医疗纠纷。 5. 循环负荷过重(心衰、肺水肿)反应:由于输液过快或短时间内输入过多液体所致。主要表现为呼吸困难、气急、胸闷、心悸、咳嗽、咳泡沫样痰,双肺听诊出现湿啰音等。 6. 血管迷走性晕厥:俗称晕针,主要发生在体虚、精神紧张、焦虑等患者身上,因周围血管扩张,阻力突然降低,脑血流量减少所致。表现有突然出现头昏、眼前发黑、面色苍白、出冷汗、恶心、继而晕厥,意识模糊或丧失,血压下降,脉搏缓慢。此型反应易和过敏性休克相混淆,但此反应愈后良好,短时间内可自行恢复。与过敏性休克不同,后者如不及时处理呈进行行加重。 7.空气栓塞:病员胸部感到异常不适,发生呼吸困难和严重紫绀,听诊心前区可闻及响亮的,持续的“水泡声” 8.双硫仑样反应:用药期间饮酒或酒后用药导致。相关药物有头孢类、咪唑类、喹喏酮类、酮康唑、呋喃唑酮、氯霉素及甲苯磺丁脉、格列本,笨乙双胍等降糖药。 临床表现有:胸闷、气短、喉头水肿、口唇发绀、呼吸困难、心率增快、血压下降、四肢乏力、面部潮红、多汗、失眠、头痛、恶心呕吐、眼花、嗜睡、幻觉、意识恍惚、甚至休克,血压下降至60-70/30-40mmHg,甚至意识丧失,导致死亡。此反应易误诊为普通的药物过敏性休克、急性冠脉综合症、心衰等,其反应严重程度与应用药物的剂量、饮酒量呈正比。 其作用机制:双硫仑与乙醇联用时可抑制肝脏中的乙醛脱氢酶,使乙醇在体内氧化为乙醛后,不能再继续分解氧化,导致体内乙醛蓄积而产生上述一系列反应。而上述的许多药物具有与双硫仑相似的作用,故称之为双硫仑样反应,近年来因双硫仑样反应导致的死亡案例时有发生,值得警惕。

药品不良反应报告程序及要求 随着我国《药品不良反应报告和监测管理办法》的正式出台,药品不良反应报告和监测工作进一步纳入法制轨道。为了加强我院临床使用药品的安全监管,研究药品不良反应的因果关系和诱发因素,保障临床用药的安全性,同时也为评价淘汰药品提供服务和依据,根据《中华人民共和国药品管理法》第七十一条的有关规定,我院实行药品不良反应报告制度。 药物不良反应(ADR)报告程序及要求 1 ADR定义、报表及填表要求 1.1药品不良反应(ADR):是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应。ADR主要包括副作用、毒性作用、后遗效应、变态反应、继发反应、特异性遗传素质反应、药物依赖性、致癌、致突变、致畸作用等。 1.2药物不良事件(ADE):是指药物治疗期间所发生的任何不利的医学事件,但该事件并非一定与用药有因果关系。为了最大限度的降低人群的用药风险,本着“可疑就报”的原则,对有重要意义的ADE也要进行监测。 1.3报表:按照我国实行的《药品不良反应报告和监测管理办法》要求,我院如发现ADR/ADE,应先填写《药品不良反应/事件报告表》或《药品群体不良反应/事件报告表》,再由药剂科统一向国家药品不良反应监测系统上报。 2 报告程序及要求:在我院区域内发生的ADR/ADE应每月25日前报告,必要时可越级报告。其中新的或严重的ADR应于发现之日起15日内报告,死亡病历须及时报告。具体报告如下: 2.1病房医生、护士、技师发现可能与用药有关的ADR/ADE需详细记录,及时汇报给本科室的ADR联络员。各科室的ADR联络员调查、分析和初步评价ADR/ADE后,协助发现ADR/ADE的有关人员立即填写《药品不良反应/事件报告表》见附表1,并及时上报药剂科;如发生群体不良反应/事件应当积极救治患者,迅速开展临床调查,分析事件发生的原因,必要时可采取暂停药品的使用等紧急措施,立即向当地药品监督管理部门报告,同时填写《药品群体不良反应/事件报告表》见附表2。 2.2门诊医生、护士、技师在接诊时遇到可能与用药有关的ADR,可到药剂科领取《药品不良反应/事件报告表》,根据患者情况准确、客观的填写。 2.3对新的、严重、突发、群体、影响较大并造成严重后果的ADR,应迅速上报药剂科,并由药剂科迅速提交ADR监测委员会。若遇热源反应或危机生命的药物不良反应,请将药品留样并保存于冰箱,切勿冷冻。

药品不良反应/事件报告表 跟踪报告口 编码: _____ 严重口 一般口 报告位类别:医疗机构口 经营企业口 生产企业口个人口 其她口 医疗机构口 经营企业口 个人口 文献报道口 上市后研尤口 其她口 附表1 首次报告口 报告类型:新得口 想者姓名: 原患疾炳: 性别:男□女口 出生日期:年n 日 或年静: 民族: 休重{kgh 联系方式: 医院名称: 病历 号/门诊号: 既往药品不良反应/爭件:有口 详口 家族药品不良反应/爭件:有口 详口 无口不 无口不 不良反应/爭件过程描述(包拈症状.体征、临床检验等)及处理情况{可附贞}: 不良反应/事件得结果:痊愈口 死亡口 好转口 未好转口 直接死W : ________ 不详口 有后遗症口 表现: 死 亡时间: 停蔚或减a 后,反应/事件就是否消失或减轻? 再次便川可 疑药冊后就是否再次岀现同样反应/爭件? 就是口 否口 就是口 不明口 未停药或未减S 口 否口 不明口 未再使用口 对丿京患疾橋斜影响:不明M 口 摘程建长口 炳情加重口 导致后遗症口 导致死亡口 关联性评价 报告人评价:肯定口很可能口可能口可能无关口待评价口 无法评价口 签名: 报告《^位评价:肯定口 很可能口 可能口 可能无关口 待评价口 无法评价口 签名: 联系电话: 职业:医生口 药师口 护士口 其她口 报告人信思 电子邮箱: 签名: 报告爪位信息 名称: 联系人: 电话: 报告日期:年乃日 生产企业请 填写信息來源 其她口 不良反应/事件名称: 不良反应/爭件发生时间: 相关重要信息:吸烟史口 饮酒史口 妊娠期口 肝摘史口 肾炳史口 过墩史口 年〃日

国内8大重要的药物不良反应事件 随着药物不良反应事件的显现,政府越来越重视各级政府成立药品食品安全管理与监督机构,及时发现药物不良反应并采取相应的措施,不断降低药物的危害。 1.乙双吗啉治疗银屑病 2001年,通过药物不良反应(ADR)监测发现乙双吗啉治疗银屑病可能会引起白血病 2. 苯甲醇可能导致儿童臀肌挛缩症 2002年,发现苯甲醇可能导致儿童臀肌挛缩症 3. 菌甲素注射液导致急性肾功能衰竭症状 2006年4月,广东省药品不良反应监测中心通过ADR监测和报告系统发现中山大学附属第三医院使用“齐二药”生产的亮菌甲素注射液出现急性肾功能衰竭症状。原因是二甘醇的肾毒性。 4. 欣弗事件 2006年7月,青海省药品不良反应监测中心通过监测和报告系统发现患者使用克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液(欣弗)后出现严重的不良反应症状:出现胸闷、心悸、心慌、寒战、肾区疼痛、腹痛、腹泻、恶心、呕吐、过敏性休克、肝肾功能损害等临床症状。原因是安徽华源违反规定生产,未按批准的工艺参数灭菌。该事件涉及15个省份,9人死亡,80人出现不良反应。 5.甲氨蝶呤引起神经损伤 2007年7月,国家药品不良反应监测中心报告部分白血病患儿,在使用甲氨蝶呤后陆续出现下肢疼痛,乏力,进而行走困难等症状——暂停使用部分批号注射用甲氨蝶呤用于鞘内注射。 6.刺五加注射液致人死亡案例 2008年10月6日,云南食品药品监督管理局报告,云南省红河州第四人民医院6名患者使用黑龙江完达山制药厂生产的“刺五加”注射液之后出现严重不良反应,其中3例死亡。紧接着,红河州蒙自、泸西两县也相继出现了患者使用完达山制药厂生产的“刺五加注射液”出现不良反应情况。7日,卫生部通知停用该注射液。湖北累计150人发生不良反应。全国多地发现不良反应事例。同年10月,国家相关部门联合通报黑龙江省完达山制药厂生产的“刺五加”注射液部分批号的部分样品有被细菌污染的问题。 7.茵栀黄注射液严重过敏反应

输血不良反应报告、处理制度及流程 一、输血不良反应处理、报告制度: (一)出现输血不良反应情况应及时处理: 1、减慢或停止输血,用静脉注射生理盐水维持静脉通路; 2、立即告知值班医师和输血科值班人员,及时检查、治疗和抢救,并查找原因,做好记录。 (二)及时报告上级医生,进行必要的对症治疗,并应完整地保存未输完的血液和全部输血器材待查。 (三)详细了解受血者的输血史、妊娠史及输血不良反应的临床表现,以便迅速作出初步诊断,必要时请输血科技术人员协助诊断。 (四)怀疑血型不合引起的输血不良反应应执行以下程序: 1、核对用血申请单、血袋标签、交叉配血试验记录; 2、核对受血者及供血者ABO血型、RH(D)血型; 3、立即抽取受血者血液加肝素抗凝剂,分离血浆,观察血浆颜色,测定血浆游离血红蛋白含量; 4、立即抽取受血者血液,送检; 5、如怀疑细菌污染性输血反应,抽取血袋中血液做细菌学检验; 6、尽早检测血常规、尿常规及尿血红蛋白; 7、必要时,溶血反应发生后5-7小时测血清胆红素含量。 (五)临床用血科室认真记录输血不良反应后的处理及各项送检试验结果,输血反应反馈卡完整填写后报送输血科。 二、输血不良反应处理、报告流程: (一)输血不良反应报告、调查程序 1、临床医护人员发现输血患者出现输血不良反应后,应立即停止输血,在积极处理的同时,要及时向输血科通报输血不良反应发生情况,与输血科共同调查、分析输血不良反应发生的原因以确定进一步的处理、治疗方案。患方提出疑义时,经治医护人员应该与患方共同封存剩余血液、血袋及输血器材等,双方签字后由输血科保管备查。 2、输血科工作人员接到临床输血不良反应报告后,应仔细询问患者所属病区、姓名、性别、住院号、年龄、血型、既往输血史、孕产史、疾病诊断、用药史、本次输血成分名称、输血量、患者输血后出现的临床症状与体征,认真填写《输血不良反应登记本》并保留《输血反应反馈单》,对临床科室提出初步的处置参考意见。 3、对于严重输血不良反应,输血科应指派具有相应资质的医生到临床进行

2016年药品不良反应分析报告 一、药品不良反应类型统计: 2016年我院共上报药品不良反应/事件报告179例,其中严重报告3例,占1.68%;新的严重报告2例,占1.12%;一般报告120例,占67.04%;新的一般报告54例,占30.16%。 二、按药品种类统计 化学药品不良反应上报166例,占92.7%;中成药品不良反应上报13例,占7.3%。详见见表1: 表1 按药品种类上报情况表

三、按药理作用统计 抗感染药品不良反应上报112例,占62.57%;非抗感染药品不良反应上报67例,占37.43%。见表2: 表2 按药理作用上报情况表 四、抗感染药品不良反应报告: 硝基咪唑类上报6例,占5.36%;头孢菌素类上报36例,占32.14%;青霉素类上报1例,占0.89%;其他B-内酰胺类上报5例,占4.46%;喹诺酮类上报54例,占48.12%;大环内酯类上报3例,占2.68%;其他抗生素上报6例,占5.36%;抗病毒药品上报1例,占0.89%。见表3: 表3 抗感染药品ADR上报情况表

五、报告科室分布 药品不良反应报告来自全院18科室,其中住院患者162例,门急诊患者17例。详见表4: 表4 ADR科室上报情况表

六、药品不良反应报告性别和年龄分布 在报告的179例ADR中,男性75例,女性104例。年龄分布区间为1-90岁,具体情况见表5: 表5 患者年龄分布情况 七、用药途径情况分析: 用药途径包括静脉给药及口服、皮下注射等。最常见仍为静脉滴注,占%。详见表6 表6 给药途径情况表

八、药物不良反应涉及的系统、器官及表现情况分析 上报的ADR涉及的系统损害多为皮肤及其附件损害,常见症状为皮疹、瘙痒等,具体内容见表7: 表7 药物不良反应所涉及的系统、器官及临床表现情况

药械不良反应(事件)报告管理制度 一、药品不良反应(ADR),主要是指合格药品在正常用法用量情况下出现与用药目的无关的或意外的有害反应。为促进合理用药,提高药品质量和药物治疗水平,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告与监测管理办法》等有关法律法规,特制定本规定。 二、药品不良反应、医疗器械不良事件的报告范围 1.上市5年以内的药品、医疗器械和列入国家重点监测的药品、医疗器械,引起的所有不良反应(事件)。 2.上市5年以内的药品、医疗器械,引起的严重、罕见的或新的不良反应。 三、药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。严重的药品不良反应主要有下列情形之一者:引起死亡;致畸、致癌或缺陷;对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残;对器官功能产生永久损伤;导致住院或住院时间延长。 四、一经发现可疑药品不良反应需详细记录、调查,按规定要求对典型病例详细填写《药品不良反应/事件报告表》,并按规定报告。五、应定期收集、汇总、分析药品不良反应信息,每季度直接向当地药品不良反应监测中心报告,严重、罕见的或新的药品、医疗器械(事件)不良反应病例,最迟不超过15个工作日。 六、医疗机构各科室、药房工作人员应注意收集、分析、整理、上报本单位临床用药过程中出现的不良反应情况。 七、患者使用本医疗机构药品出现不良反应情况,经核实后,应按规

定及时报告,并上报区食品药品监督管理部门。 八、药房工作人员发药时,应注意询问患者有无药品不良反应史,讲清必须严格按药品说明书服用,如用药后有异常反应,要及时停止用药并向医生咨询。 九、防疫药品、普查普治用药、预防用生物制品出现的不良反应群体和个体病例,须随时向所在地卫生局、区食品药品监督管理局、不良反应监测中心报告。

抗结核药物常见不良反应及处 理方法 早期、正确地处理药品不良反应是保证患者依从 、取得治疗成功的关键。 保证用药安全,减少医疗纠纷,杜绝医疗事故。 1. 药物不良反应概念 2. 超敏反应发生机理 3. 毒性反应发生机理 4. 不良反应临床表现 5. 不良反应的临床处理原则定义 药物不良反应是合格药物在正常用法和用量时药物

引起的有害的和不期望产生的反应。分类 副作用( side effect)、毒性反应、依赖性、特异 反应、过敏反应、致畸、致癌和致突变反应药物不良反应 超敏反应:与剂量及疗程无关,一般发生在用药2 周以内毒性反应:与剂量及用药时间和药物的蓄积有关 超敏反应发生机理(1) 结核药物(半抗原)+ 蛋白质→全抗原→特应机体→特异性抗体或致敏淋巴细胞当再次接触同种药物即可产生超敏性反应 -Ⅰ型超敏反应(速发型) 临床表现: 过敏性休克、支气管哮喘、血管性水肿、瘙痒、皮疹、恶心、呕吐、腹泻、喷嚏、咳嗽、发热等,可引起这种反应的的药物主要有利福平、链霉素、氟喹诺酮类。 Ⅱ型反应(细胞毒型)(1) 在这一类型反应中IgG 、IgM 类抗体与靶细胞表面相应抗原结合后,在补体、吞噬细胞和NK细胞参与作用下,引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理性免疫反应。 Ⅱ型反应(细胞毒型)(2)药物+血细胞膜蛋

白(血浆蛋白) ↓ 免疫原性 ↓ 机体 ↓

特异性抗体 ↓再次与药物接触 ↓ 溶血性贫血、粒细胞减少症和血小板减少性紫癜 Ⅱ型反应(细胞毒型) ( 3) 临床表现: 主要表现在血液学方面, 出现血小板减少、 白 减少和溶血性贫血。 引起此类反应的药物主要有利 平、 PAS 。 Ⅲ型反应(免疫复合物型) 临床表现: 抗原抗体复合物 ↓ RBC,WBC,PLT RBC,WBC,PLT 结 热 发生,热型为稽留热型或弛张型,可同时伴有皮疹。 引起此类反应的药物主要有利福平、 PAS 。 Ⅳ型反应(细胞介导或迟发型) 临床表现:

输血不良反应报告及处理登记制度 11.1处理输血不良反应首先应查明原因,明确诊断。一旦出现输血反应立即停止输血,保留静脉通路,由临床医生为主进行必要的对症治疗,并应完整地保存未输完的血液和全部输血器材待查。 11.2临床医生应详细了解受血者的输血史、妊娠史及输血不良反应的临床表现,以便迅速作出初步诊断,必要时请输血科技术人员协助诊断。 11.3怀疑血型不合引起的输血不良反应应执行以下程序: 11.3.1立即抽取受血者血液加肝素抗凝、离心,观察血浆颜色,并进行血常规、血浆游离血红蛋白含量测定; 11.3.2核对输血申请单、血袋标签、交叉配血报告单; 11.3.3核对受血者及献血者ABO、Rh(D)血型。用保存于冰箱中的受血者与献血者血标本及新采集的受血者血标本、血袋中剩余血标本,重测ABO、Rh(D)血型、不规则抗体筛选及交叉配血试验(盐水介质和非盐水介质); 11.3.4如发现特殊抗体,应作进一步鉴定; 11.3.5留取输血反应后第一次尿送检(急性溶血性输血反应属血管内溶血,尿中有血红蛋白)。 11.4一旦怀疑因血型不合引起的急性溶血性输血反应,应由临床医师为主积极治疗,治疗原则如下: 11.4.1迅速补充血容量; 11.4.2应用速效利尿剂; 11.4.3应用多巴胺; 11.4.4碱化尿液; 11.4.5肾上腺皮质激素及大剂量免疫球蛋白; 11.4.6必要时施行换血疗法; 11.4.7有急性肾功能衰竭应进行透析治疗; 11.4.8DIC的防治。 11.5怀疑血液污染引起的输血不良反应应按以下程序处理: 11.5.1观察血袋剩余血的物理性状:如有无混浊、膜状物、絮状物、气泡、溶血、红细胞

药品不良反应/事件应急预案及处理程序 一、发生药品不良反应应急预案及处理程序 (一)应急预案 1、应严格适应症,出现不良反应停药报告医生并遵医嘱处理。 2、若为一般过敏反应,情况好转者可继续观察并做好记录。 3、患者在注射或输液时发生反应,如心悸、胸闷、呼吸困难、寒战、面色苍白、皮疹、发热等,就地抢救,必要时行心肺复苏。 4、出现休克者,行抗休克治疗 5、记录患者生命体征、一般情况和抢救过程。 6、及时报告药剂科、护理部。 7、患者家属有异议时,立即按有关程序对输液器具和药物进行封存。 (二)处理程序 停药→报告医生并遵医嘱处理→就地抢救→观察患者生命体征→记录抢救过程→及时上报→保留药物→送检 临床治疗中一旦发现出现药品不良反应,原则上应立即停药,并立即值班医生,同时报告护士长、科主任,停药期间应观察患者,采取简易的处置方法。根据医嘱进行处理,情况严重者立即抢救。如怀疑药品质量问题,应与药剂科联系,由药学人员、医护人员共同进行相关药物的封存工作。如发生输液反应时,应将撤下的输液器形成密闭状态,并用无菌治疗巾包裹,标明时间,冷藏备检。 临床科室发现不良反应,填写《药品不良反应报告》,及时报告给药剂科不良反应监督员,并将未填齐项目填写完整。若不良反应症状仍未愈,药学人员将负责

继续检测事件发展,并负责与病人沟通进行情况进展登记。 药品不良反应报告时限不良反应发生后各部门需在一周内上报至药剂科,药剂科不良反应监测员及时到科室调查,并将发生情况按月向区药品监督管理局上报。严重不良反应,科室及时上报给药剂科,药品监测员在一周内在线报告国家药品不良反应监测网。死亡病例最快速度及时上报。 出现严重的药品不良反应,应立即停药,给予积极治疗,尽最大可能降低对患者的不利影响,向科室主任报告详细情况,按规定时限填写《药品不良反应报告表》,并将情况分别报告医务科及药剂科。药剂科组织相关人员进行病历讨论,究其不良反应与可疑药品的相关性,若与药品相关,分析是药品质量、多种药物相互作用,还是由于患者自身等原因造成,整理总结后通报全院。 药学人员有义务对医师及患者进行药品不良反应信息的传达和用药安全知识的宣传。 若因一种药物,同剂型、同批号在一周内连续出现3例或以上不良反应,药剂科应立即通知各疗区停用该批号药品,并在临床重点监测已用该药品患者的情况,通知生产厂家,告知其情况,共同分析药品不良反应发生原因。若为药品质量原因,药剂科将上报药事管理委员会,提请处理意见。 药剂科负责定期将国家药品不良反应通报及院内药品不良反应发生情况通报临床医护人员。 医务人员发现药物不良反应处理流程 患者发生药品不良反应当班护士即刻停药即刻通知当班医生

药品不良反应(事件)报告管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

药品不良反应(事件)报告管理制度 一、药品不良反应(ADR),主要是指合格药品在正常用法用量情况下出现与用药目的无关的或意外的有害反应。为促进合理用药,提高药品质量和药物治疗水平,根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告与监测管理办法》等有关法律法规,特制定本规定。 二、药品不良反应、医疗器械不良事件的报告范围; 1.上市5年以内的药品、医疗器械和列入国家重点监测的药品、医疗器械,引起的所有不良反应(事件)。 2.上市5年以内的药品、医疗器械,引起的严重、罕见的或新的不良反应。 三、药品不良反应主要包括药品已知和未知作用引起的副作用、毒性反应及过敏反应等。严重的药品不良反应主要有下列情形之一者:引起死亡;致畸、致癌或缺陷;对生命有危险并能够导致人体永久的或显著的伤残;对器官功能产生永久损伤;导致住院或住院时间延长。 四、一经发现可疑药品不良反应需详细记录、调查,按规定要求对典型病例详细填写《药品不良反应/事件报告表》,并按规定报告。 五、应定期收集、汇总、分析药品不良反应信息,每季度直接向当地药品不良反应监测中心报告,严重、罕见的或新的药品、医疗器械(事件)不良反应病例,最迟不超过15个工作日。 医疗机构各科室、药房工作人员应注意收集、分析、整理、上报本 第 2 页共 2 页

单位临床用药过程中出现的不良反应情况。 患者使用本医疗机构药品出现不良反应情况,经核实后,应按规定及时报告,并上报区食品药品监督管理部门。 药房工作人员发药时,应注意询问患者有无药品不良反应史,讲清必须严格按药品说明书服用,如用药后有异常反应,要及时停止用药并向医生咨询。 六、防疫药品、普查普治用药、预防用生物制品出现的不良反应群体和个体病例,须随时向所在地卫生局、区食品药品监督管理局、不良反应监测中心报告。 第 2 页共 2 页

抗结核药物常见不良反应及处理方法 目的 早期、正确地处理药品不良反应是保证患者依从性、取得治疗成功的关键。 ●保证用药安全,减少医疗纠纷,杜绝医疗事故。 ● 1.药物不良反应概念 ● 2.超敏反应发生机理 ● 3.毒性反应发生机理 ● 4.不良反应临床表现 ● 5.不良反应的临床处理原则 ●定义 药物不良反应是合格药物在正常用法和用量时由药物引起的有害的和不期望产生的反应。 ●分类 副作用(side effect)、毒性反应、依赖性、特异质反应、过敏反应、致畸、致癌和致突变反应药物不良反应 ●超敏反应: 与剂量及疗程无关,一般发生在用药2周以内 ●毒性反应: 与剂量及用药时间和药物的蓄积有关 超敏反应发生机理(1) ●结核药物(半抗原)+蛋白质→全抗原→特应机体→特异性抗体或致敏淋巴细胞 ●当再次接触同种药物即可产生超敏性反应 -Ⅰ型超敏反应(速发型) 临床表现: 过敏性休克、支气管哮喘、血管性水肿、瘙痒、皮疹、恶心、呕吐、腹泻、喷嚏、咳嗽、发热等,可引起这种反应的的药物主要有利福平、链霉素、氟喹诺酮类。 Ⅱ型反应(细胞毒型)(1) 在这一类型反应中IgG、IgM类抗体与靶细胞表面相应抗原结合后,在补体、吞噬细胞和NK细胞参与作用下,引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理性免疫反应。 Ⅱ型反应(细胞毒型)(2) 药物+血细胞膜蛋白(血浆蛋白) ↓ 免疫原性 ↓ 机体 ↓ 特异性抗体 ↓再次与药物接触 ┏━━━━━━━━━━━━━━┓ 抗原抗体复合物RBC,WBC,PLT ↓│ ↓ 溶血性贫血、粒细胞减少症和血小板减少性紫癜

Ⅱ型反应(细胞毒型)(3) 临床表现: 主要表现在血液学方面,出现血小板减少、白细胞减少和溶血性贫血。引起此类反应的药物主要有利福平、PAS。 Ⅲ型反应(免疫复合物型) 临床表现: 血清病样反应,有发热、关节痛、荨麻疹、淋巴结肿大、腹痛、蛋白尿、嗜酸性粒细胞增多等,药物热有人认为也属Ⅲ型过敏反应。一般在用药10天内发生,热型为稽留热型或弛张型,可同时伴有皮疹。引起此类反应的药物主要有利福平、PAS。 Ⅳ型反应(细胞介导或迟发型) 临床表现: 主要是接触性皮炎,一般发生在与药物接触3-12个月内,在两手手臂、眼睑、颈等处,表现为皮肤搔痒、发红丘疹、眼睑水肿、湿疹等,停止接触可逐渐消退。各种抗结核药物均可以发生。 毒性反应发生机制 ●毒性反应是由于药物剂量过大或用药时间过长对机体产生的有害作用。 ●毒性反应可分为急性和慢性。 ●减少剂量和缩短用药时间可以防止毒性反应的发生。 ●毒性反应一般是可逆的。 常用药物的主要不良反应—异烟肼 1)周围神经炎:四肢感觉异常,肌肉痉挛等。 2)中枢症状:欣快感,兴奋,记忆力减退,抑郁,中毒性脑病,癫痫发作等。 3)肝脏损害:转氨酶升高,极少有黄疸出现,发生急性肝坏死或肝萎缩者更为罕见。 4)内分泌失调:男性乳房增大,柯兴氏综合症,月经不调,阳萎等。 5)血液系统:贫血,白细胞、血小板减少等。 6)过敏反应:皮疹,药物热。 7)胃肠道反应:恶心,呕吐,腹泻,便秘等。 常用药物的主要不良反应—利福类 1)肝损害:多为一过性转氨酶升高,可出现黄疸,亦可引起急性坏死性肝炎。 2)胃肠道反应:恶心,呕吐,腹痛,腹泻等。 3)过敏反应:用于间歇疗法或治疗间断后再用药时易发生过敏反应。表现为流感样综合征等。 4)血液系统反应:骨髓抑制,白细胞、血小板减少;急性溶血性贫血。 5)神经系统:头晕,头痛,疲倦等。 6)其它副反应:血压升高,心律失常,关节肿胀。 常用药物的主要不良反应—吡嗪酰胺 1)肝损害:PZA的肝毒性与剂量、疗程有关。用量大、疗程长不良反应较多见。表现为肝肿大,压痛,转氨酶升高,偶可因肝坏死而造成死亡。 2)关节痛:PZA的代谢产物吡嗪酸能抑制肾小管对尿酸的清除作用,使尿酸升高,停药48小时内恢复正常。 3)胃肠道反应:食欲不振,恶心,呕吐。 4)过敏反应:偶见发热、皮疹、对光过敏、皮肤暴露部位呈鲜红色。 常用药物的主要不良反应—乙胺丁醇 1)表现为:视力下降,视野缩小,眼球运动疼痛,干燥感,异物感,辨色力减弱等 2)其他神经系统反应::周围神经炎,表现为下肢麻木,异物爬行感,感觉过敏及活动障碍,个别可出现听神经损害,听力障碍,声带麻痺等。 3)过敏反应:皮疹,严重可到剥脱性皮炎,血小板减少性紫癜,支气管痉挛导致呼吸困难、过敏性休克等。

2011年我院药品不良反应报告分析 药品不良反应(ADR)是合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关或意外的有害反应。ADR监测是提高临床用药质量,确保用药安全的重要举措。为了解我院ADR发生的特点及引发的相关因素,本文对我院2011年度上报的29例ADR报告进行分类统计、分析,为临床合理用药及药物安全性评价提供依据。 一、性别与年龄分布 29例ADR病例报告中,其中男性共16例,占55.17%;女性13例,占44.83%,男女比例为1.23:1.年龄分布情况见表1。 表1 发生ADR患者的年龄分布 年龄(岁)例数构成比(%) ≤19 8 27.59 20-29 1 3.45 30-39 1 3.45 40-49 5 17.24 50-59 4 13.79 ≥60 10 34.48 合计29 100 二、既往过敏史 既往有明确ADR史者5例,占17.24%。 三、用药基本情况 引发ADR的可疑药品中,西药27例,占93.1%;中药2例,占6.9%。 四、引发ADR的药物种类及构成比 抗菌药物所占比例最高,共11例,占37.93%;其次是心血管系统用药,共5例,占17.24%。涉及的各系统用药品种及发生的例数具体分布见表2.

表2引发ADR的药品分类及构成比 药物类别例数构成比(%) 抗菌药物17 58.62 心血管系统药物 5 17.24 中药制剂 2 6.89 泌尿系统药物 1 3.45 抗肿瘤药物 1 3.45 神经系统药物 1 3.45 营养药物 1 3.45 造影剂 1 3.45 合计29 100 五、引发ADR的抗菌药物种类及构成比 引发ADR的抗菌药物,依次为头孢菌素类,占41.18%;喹诺酮类,占23.53%;氨曲南,占17.65%。引发ADR的抗菌药物种类及构成比详见表3. 表3引发ADR的抗菌药物种类及构成比 抗菌药物种类例数构成比(%)具体品种(例次) 头孢菌素类7 41.18 头孢哌酮钠舒巴坦钠(2)、头孢硫脒 (2)、头孢吡肟(1)、头孢他啶(1)、 头孢匹胺(1) 喹诺酮类 4 23.53 左氧氟沙星(3)、莫西沙星(1) 单环β-内酰胺类 3 17.65 氨曲南(3) 大环内脂类类 2 阿奇霉素(1)、红霉素(1) 青霉素类 1 11.76 美洛西林舒巴坦钠(1) 六、ADR累及器官或系统及主要临床表现 29例ADR累及多个器官或系统,最常见的是皮肤及附件损害,占41.03%;其次为消化系统和神经系统,各占1795%。详见表4. 表4 ADR累及器官或系统及主要临床表现 累及器官或系统例次构成比(%)主要临床表现 皮肤及其附件16 41.03 皮疹、瘙痒、周身发红、口唇部浮肿 消化系统7 17.95 恶心、呕吐、腹泻、腹痛 神经系统7 17.95 烦躁、头痛、头晕、双手麻木抽搐、 口角麻木僵硬 循环系统 4 10.26 静脉炎、胸闷、心悸、房颤、高血压、 脉速

附件1 药品不良反应 / 事件报告表 首次报告□跟踪报告□编码: 报告类型:新的□严重□一般□报告单位类别:医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□

严重药品不良反应,是指因使用药品引起以下损害情形之一的反应: 1) 导致死亡; 2)危及生命; 3)致癌、致畸、致出生缺陷; 4)导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤; 5)导致住院或者住院时间延长; 6)导致其他重要医学事件,如不进行治疗可能出现上述所列情况的。 新的药品不良反应:是指药品说明书中未载明的不良反应。说明书中已有描述,但不良反应发生的性质、程度、后果或者频率与说明书描述不一致或者更严重的,按照新的药品不良反应处理。 报告时限 新的、严重的药品不良反应应于发现或者获知之日起15日内报告,其中死亡病例须立即报告,其他药品不良反应30日内报告。有随访信息的,应当及时报告。 其他说明 怀疑药品:是指患者使用的怀疑与不良反应发生有关的药品。 并用药品:指发生此药品不良反应时患者除怀疑药品外的其他用药情况,包括患者自行购买的药品或中草药等。 用法用量:包括每次用药剂量、给药途径、每日给药次数,例如,5mg,口服,每日2次。 报告的处理 所有的报告将会录入数据库,专业人员会分析药品和不良反应/事件之间的关系。根据药品风险的普遍性或者严重程度,决定是否需要采取相关措施,如在药品说明书中加入警示信息,更新药品如何安全使用的信息等。在极少数情况下,当认为药品的风险大于效益时,药品也会撤市。

附件2 可疑医疗器械不良事件报告表 报告日期:年月日 报告来源: 生产企业 经营企业 使用单位单位名称:联系地址:邮编:联系电话:编码: 报告人:医师 技师 护士 其他