苏州古城保护与更新(以平江历史街区为例)

- 格式:ppt

- 大小:4.90 MB

- 文档页数:52

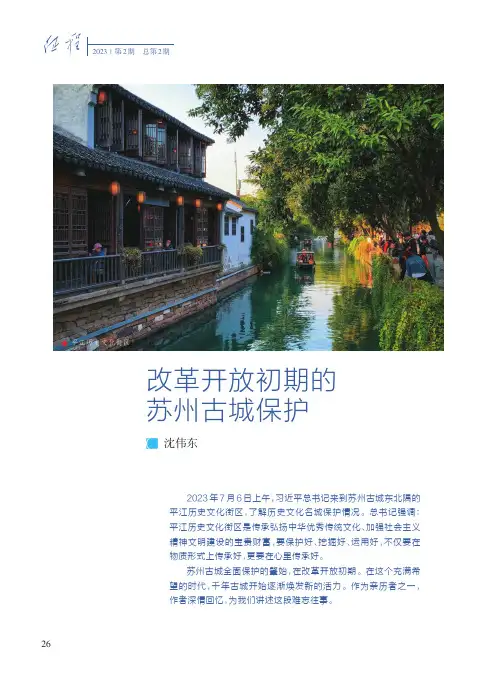

2023年7月6日上午,习近平总书记来到苏州古城东北隅的平江历史文化街区,了解历史文化名城保护情况。

总书记强调:平江历史文化街区是传承弘扬中华优秀传统文化、加强社会主义精神文明建设的宝贵财富,要保护好、挖掘好、运用好,不仅要在物质形式上传承好,更要在心里传承好。

苏州古城全面保护的肇始,在改革开放初期。

在这个充满希望的时代,千年古城开始逐渐焕发新的活力。

作为亲历者之一,作者深情回忆,为我们讲述这段难忘往事。

改革开放初期的苏州古城保护沈伟东这是42年前的一段难忘往事。

也就是在中共中央实施改革开放决策两年后的1981年秋。

当时,苏州由于较长时期城市性质未能正确认识,古城有限的地域内应抑止何种工业,提倡鼓励发展什么产业,始终不够明确,古城中的精华古典园林、名胜古迹遭淹没冷落的状况大量存在。

许多有识之士频频呼吁要刻不容缓地重视保护苏州古城。

如上海同济大学园林古建专家陈从周、著名作家邓云乡等,他们来到苏州后,目睹当时的情景,就发出了“救救苏州”的呼吁。

其间,我也看到了国务院环境保护领导小组办公室于1979年7月以《“苏州天堂”的“灾难”》为题,向国务院作了特急汇报。

至于苏州市委、市政府有关领导,看到苏州古城的现状,心情确是异常焦急:尽管思想上是重视了,也作出了诸多努力,但由于财力的制约,大有力不从心之感。

正如中共中央书记处研究室于1981年11月18日的《情况简报》中所反映的:保护和维修苏州众多的文物古迹、风景名胜,“不是苏州市的党政不努力,他们是确有难处”。

关键时刻:吴亮平悄然来到苏州正在苏州古城保护处于举步维艰、难以突破的时候,吴亮平约请了江苏省人大常委会副主任、南京大学名誉校长匡亚明,轻装简束,于1981年10月17日悄然来到苏州,下榻南园宾馆北端的一幢小洋楼里。

吴亮平是浙江奉化人,老一辈无产阶级革命家、马克思主义理论家、社会科学家。

早在1925年5月,吴亮平就担任了党中央领导的上海市学生联合会总务部长(即秘书长)。

探寻古城保护和发展的结合点--苏州古城的保护与更新重点老街、老巷、老房子、老院子……充满了地方味的建筑样式,老街巷子的走势,街巷的空间比例、尺度,包括一些老地名,是中国许多历史文化名城的特色,也是各地区韵味的象征。

然而,随着社会的发展,日益沉重的人口负担,现代城市文明对千年古城咄咄逼人的挑战,使许多历史文化名城中的古街古巷依旧是逼仄狭窄,依旧是乱石坑洼、砖缝不平。

如果出了一点小事情,现代化的救护手段无法展开,生煤球炉和拎马桶也实在令人厌烦,这些都不适应现代生活的要求。

时代把一个大题目摆到当代人面前,古城向哪里去?古城的保护和发展如何寻找最佳结合点?面对这个令人头痛的问题,有些政府、开发商在经济效益的驱使下,对古城进行了大规模的拆除,开发现代化的住宅区或商业街,完全不顾传统风貌、传统街巷格局的保留。

在这种情况下,使得我国许多城市变得相像起来,大江南北,长城内外,似乎是千城一面,万屋一貌,那些富有的城市特色的风貌,还在毫不足惜地湮没,被鲁莽粗暴地改变,渐渐失去往日的光彩,变得雷同而粗俗。

正像《法国商报》一名记者批评北京建筑时写道:“在极短的时间窜起来的住宅,大多像兵营,灰蒙蒙,单调得没有特色……上世纪以来,令来中国的人们着迷的魅力已经消失殆尽。

”报纸上也曾刊载文章说,有艺术界的专家认为:“中国目前许多历史古城中大量的方盒子和摩天楼拔地而起,这些古城风貌被破坏殆尽。

”由于中国的传统建筑艺术在世界建筑史上有很重要的地位,许多历史古城是中国也是世界的瑰宝,这个批评应该引起各方面人士的注意。

为此,笔者对苏州古城的保护和发展进行了观察和研究。

模型/doc/8511284410.html,/苏州古城的保护与发展20世纪80年代,苏州古城和所有的老城一样,也面临着亟待改善人居环境,增强基础设施功能,扩展交通容量,提高居民生活质量等紧迫问题。

但苏州没有像其他城市那样去赶时髦,去抄袭什么“欧陆风情”、“广场大道”,而是要求新的建筑要按照保护古城风貌要求,在严格控制高度的同时,对式样、用材、色彩、装饰手法等都有明确的规定。

浅论苏州古典园林的修复与保护浅论苏州古典园林的修复与保护——以耦园古建筑保养及环境整治为例(程洪福* 苏州市园林和绿化管理局)苏州古典园林是我国古代文化遗产中的珍品,源于春秋,发展于晋唐,繁荣于两宋,全盛于明清,与建城2500余年的苏州古城基本同步产生,以其独特的造园艺术风格闻名中外。

新中国成立后,人民政府高度重视,及时进行抢修、整修或重修。

改革开放以来,人民政府继续投入巨大的财力、物力、人力修复和保护古典园林。

正是由于历代园林工作者不遗余力的保护,才使得拙政园、留园、环秀山庄、艺圃、耦园等9座苏州古典园林相继于1997年、2000年被列入《世界遗产名录》,成为全人类共同的珍贵文化遗产。

这既是对苏州园林保护工作的肯定,同时也给后续的保护管理工作提出了更高的要求。

古典园林的保护和修复既是一个老的话题,又是一个新的课题,需要不断地研究和创新。

2008年,苏州市园林和绿化管理局对世界文化遗产耦园实施古建筑保养及环境整治。

本文以此次修复为例,探讨新时期如何做好苏州古典园林的保护与修复工作。

一、历次修复概况耦园位于苏州市平江区小新桥巷,始建于清初,名涉园。

清同治年间,安徽巡抚沈秉成购得涉园废址。

沈秉成信仰道教,精通周易,按照八卦方位图对耦园建筑进行布局,形成东西两园耦合的格局,取名耦园,寓意夫妇偕隐、伉俪唱和,被誉为“写在地上的爱情诗”。

东花园以黄石堆叠假山,表现阳刚之美,西花园以太湖石堆叠假山,表现阴柔之美,寓意阴阳和合。

独特的布局以及东花园城曲草堂、双照楼、黄石假山、山水间区域组成的一组景观是耦园的精华所在。

1961年上半年,园林管理处着手修复东花园,修复了山水间、筠廊、黄石假山等处景点,基本形成现存格局。

1979年、1986年,分别修复东西花园,但因经费不足,尚未全部修复。

中西部曾被用作园林修建队办公地、园林技工学校、园林管理局职工住宅和红木仓库。

期间,中西部因使用功能不同,建筑格局发生一定程度的变化。

阮仪三:平江路留下了城市的记忆汐2015-12-30 14:17:36背景平江路2009年6月入选首批十大“中国历史文化名街”。

评选活动在文化部、国家文物局支持下,由中国文化报社、中华文化促进会、中国文物报社联合主办,全国200多条街区参评。

苏州平江路入选理由:2500多年来,苏州古城城址未变,格局尚存,堪称中国古代城垣的标本之一。

平江路更是苏州古城内迄今为止保存最为完整的一个区域,堪称古城缩影。

对照南宋《平江图》及明末《苏州府城内水道总图》,平江路基本延续了唐宋以来的城坊格局,至今保持活力。

2006年,平江历史街区项目获得由联合国教科文组织颁发的2005年度亚太地区文化遗产保护荣誉奖。

获奖理由:该项目是城市复兴的一个范例,在历史风貌保护、社会结构维护、实施操作模式等方面的突出表现,证明了历史街区是可以走向永续发展的。

城的保护比一个个文物的保护价值更大苏周刊:苏州平江路当选首批十大“中国历史文化名街”,并且是长三角地区唯一当选的,您认为它一枝独秀的理由是什么?阮仪三:我积极地推动平江路当选。

它是认真地在整治,而且是在全城的范围内作为重点,在苏州古城的保护的背景下。

1986年我就提出54个街坊的划分,划的时候有很大的争论:怎么能划这么小?国家建设部的专家也来问我,中规院也来问我,说你们划这么小,不对的。

我说为什么要这样?因为苏州都是自然河网的格局,双棋盘的格局,划小了我就控制住了。

这个是玄妙观,这个是双塔,一个街区里面有个很重要的东西,它就能抓得住,有自己重要的特点。

还根据城市格局的特点把苏州古城的特色反映出来。

当时提出的观点是全城保护,全城,也仅仅是风貌的整体控制,平江历史街区这一条河一条街一条河一条街,全城就完整地留存了这一块。

《平江图》是世界遗产,你得有实物留下来。

这个城是我从小经历的,像这种城市全国没有的。

以前比它好,比它精彩的也有,现在都弄光了。

温州和它一样,而且还要早,汉朝做的规划,弄光了。

108336 旅游管理论文苏州平江历史文化街区旅游开发研究历史文化街区属于法定名词。

2008年7月施行的《历史文化名城名镇名村保护条例(国务院第524号)》中将“历史文化街区”定义为保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌,并具有一定规模的区域[1]。

作为活态的文化遗产,历史文化街区是一个城市传统文化集中展示区,是一个城市的名片和形象,也是城市旅游发展的宝贵资源。

1平江历史文化街区开发现状1.1街巷格局平江历史文化街区至今仍遗留了自宋代起至明代成熟的河街格局,河街两侧遗存着众多水乡民居,一直是以居住功能为主的开放式街区,被列为绝对保护区,虽历经修缮,但风貌基本保持一致[2]。

在经过2002年由市委、市政府启动的平江路风貌保护与环境整治先导试验性工程后,批准通过了阮仪三教授领衔编制的《苏州古城平江历史街区保护整治规划》,在保护整治的基础上,对该区域进行功能置换,撤出不符合功能定位的公司工厂,对区域内原有建筑和景观“修旧如旧”。

主干道平江路沿线建筑在整治的基础上,沿街设立店铺,形成以文化创意小店为主的休闲、观光街道。

1.2功能分析通过更新置换,平江历史文化街区已由原来单一居住功能向城市旅游、休闲等功能转变,政府发动招商引资,积极旅游推广,扩充街区的业态类型,丰富文创类产品,通过发展文创类业态,力图把该地区打造成集“文、旅、商”于一体的旅游休闲综合体。

1.3旅游资源1.3.1水系景观平江历史文化街区内有平江河和新桥河两大河道。

平江河是该区域内核心自然景观,与主干道平江路平行,是展现平江历史文化街区水陆并行棋盘格局和水乡生活文化的载体,是最重要的保护和开发地带,也是平时游客的主要集中地。

另外,新桥河连通平江河和护城河,沿河街面得到修整,并开通了从平江路主干道至耦园的水上游项目。

现有的13座古桥历史悠久的古桥横跨于河道上,也是该区域内重要的旅游景观。

平江河上的胡厢使桥与胡厢使河上的唐家桥互成犄角,形成一对“双桥”,中张家桥与其背面的节孝坊相依相伴,是古城内仅存的两处桥坊成景之一。

2019年第22期现代园艺公元前514年,伍子胥“相其阴阳之和,尝其水泉之味,观其草木之饶”,将阖闾城定在河湖密布、太湖之滨、群山起伏的优美自然风景之中。

苏州古城虽历经多次围城战,却得以保存,并在重建修复中不断得到巩固,延续2500多年。

水系作为城市的血脉,对城市格局的稳固起着决定性作用[1]。

同时,有着供水、交通、灌溉、排水排洪、调蓄洪水、造园绿化等多种功能,苏州古城水系作为“小桥、流水、人家”的载体,其景观风貌是古城最具代表性的风景。

1古城水系景观风貌水是苏州的灵魂,城市以水而生、建筑依水而建、街道顺水而筑、桥梁因水而架,因水立门、因水成园、因水成街坊、因水建仓、因水得佳景。

水系景观风貌是苏州古城风貌的核心内容。

1.1诗画中的古城水系景观风貌历代吟诵苏州古城水系的诗词颇多,“烟水吴都郭,阊门架碧流。

绿杨深浅巷,青翰往来舟”;“吴树依依吴水流,吴中舟楫好夷犹”等。

其中晚唐诗人杜荀鹤的《送人游吴》最具代表性,诗曰“君到姑苏见,人家尽枕河,古宫闲地少,水港小桥多”,水港、小桥、枕河人家精妙概括了苏州古城“小桥、流水、人家”的水城特色。

《平江图》是苏州古城现状地图,记录了纵横20条水道、桥梁314座,街道与河道相平行,描绘了城内外自然地理实地和人文景观共644处[2],给人以美的享受和心灵上的陶冶。

清徐扬的《姑苏繁华图》,以苏州自然景观和人文景观为主题,详尽展现了乾隆时期的苏州城景观风貌,描绘城内桥梁众多、舟楫往来,“枕河人家”商贸之景。

1.2苏州古城水系景观苏州古城水系景观是指以河道为主体的带状空间景观,由水上架设的桥梁,与河道平行的街巷、临水的建筑、滨河的绿化以及水埠、水踏步等组合而成。

苏州古城水系景观要素有河道、桥梁、街巷、建筑、绿化、小品等,水系景观风貌由这些要素叠加组合而成,形成清波绿浪、桥梁纵横、舟楫往来、宁静淡雅、诗意盎然的“小桥、流水、人家”的江南水系景观风貌。

2古城水系从“三横四直”到“三横三直”苏州古城内水系分为2个系统:一是“三横三直”主干河道;二是其他支河系统。

平江历史街区宋代以来空间结构的变迁

平江历史街区是中国苏州市一处具有典型江南水乡特色的历史

街区。

该区域自宋代至今已有近900年的历史,其空间结构也经历

了多次变迁。

宋代至明代

宋代至明代期间,平江历史街区拥有大量的建筑,主要分布在

太平桥南岸和北岸两侧。

其中,太平桥南岸的建筑大多为商业店铺,北岸则为居民住宅。

同期,太平桥南岸街道也分为“十二街”和

“六弄”,街巷纵横交错。

清代至民国时期

清代至民国时期,平江历史街区的建筑数量有所增加,其中包

括豪华府第和达官贵族的住宅。

此时的商业店铺主要分布在苏州街、昆山街和圆融寺街等地。

由于地理环境和历史原因,北岸建筑多为

木结构,而南岸则以砖木结构为主。

新中国成立后

新中国成立后,平江历史街区的建筑保护成为重要议题。

在20

世纪70年代,苏州市政府进行了一次历史建筑保护和整修工作,将

当时的商业店铺改造成为各种文化和创意产业用房,如艺术品和古

玩店、书画院和茶馆等。

此后,平江历史街区逐渐成为苏州市文化

旅游的重要景点之一。

21世纪至今

21世纪至今,随着旅游业的发展和市民生活水平的提高,平江

历史街区的商业和居住功能逐渐分离。

其中,南北岸的商业街逐渐

扩大,并吸引了更多的外来游客。

同时,北岸原有的居民住宅也逐渐被改造成为商业和景区服务设施,如酒店、民宿、餐厅等。

平江历史街区不仅成为了苏州市重要的文化旅游区域,同时也是一处充满活力和创意的城市核心区域。

“相土尝水,象天法地”——苏州平江历史保护区苏州平江历史保护区小桥流水人家、白墙黛瓦古井……虽然地处都市,然而给人带来的感觉却是清幽雅静——这就是苏州平江历史街区,由同济大学阮仪三教授主持的苏州平江历史街区保护与整治规划项目获得了2005年联合国亚太文化遗产保护荣誉奖。

该项目不仅采用了国际通行的修旧如旧的修复手法,同时还引入了唤醒老建筑活力的动态保护思维。

联合国教科文组织评委会对规划的评价是:“该项目是城市复兴的一个范例,在历史风貌保护、社会结构维护、实施操作模式等方面的突出表现,证明了历史街区是可以走向永续发展的。

”这片集合了苏州传统建筑精华的街区,与喧嚣的苏州市中心观前街仅一路之隔,与平江河一起,绵延数里,是苏州现存的最完整最典型的古城历史保护区,河街并行、水陆相邻,双棋盘式的格局,是整个苏州的缩影。

它所包含的一处世界文化遗产以及50余处重点文物保护单位和保护建筑,加上各种古井、古桥,是“苏州遍地历史”的实证。

2003年,苏州市政府开始投资改建平江路,将1090米街道纳入历史街区保护范围,475户人家先后搬离平江路历史街区。

历时两年耗巨资修缮,将一些有开发价值的老宅子拾掇一新。

承载普通老百姓日常生活的母亲河。

苏州拥有很多老宅,但将老居民都搬迁出去并修缮完毕的却很少。

对于一座古宅来说,修缮是第一步,而如何开发如何使其适用于现代生活却是古宅开发中的最大难题。

在这个问题上,钱已经不是最重要的。

于是,政府为这些古宅设立“招商门槛”,这令不少客商携资而来,铩羽而归。

公元前514年,伍子胥奉吴王阖闾之命,“相土尝水,象天法地”,构筑大城。

历史翻过2520年后,现今的苏州人在经济社会发展的过程中,古城的位置始终没有改变,世所罕见。

枕水而居苏州的古城保护从规划和法规入手,明确了4个历史文化保护区和39个历史地段,先后制订了六部地方性法规,使古城保护纳入了法制化、规范化的轨道。

除了修缮和恢复平江、山塘等历史文化保护街区、以及古村落等原生态人居环境外,昆曲、古琴等丰富的非物质文化遗产,也都以法律的形式保护了起来。

历史文化街区保护更新的社会空间效应——以苏州市平江路历史文化街区保护为例卓玙琪【摘要】以苏州市平江历史文化街区更新改造为例,调研分析历史文化街区更新过程中出现的旅游绅士化现象及其影响.对平江路原住民(包括已搬迁的原住民)、更新后入驻的商户、游客等不同人群分别进行访谈和问卷调研,从街区社会群体结构的转变、对多元社会群体影响的差异、被置换阶层的社会空间特征3方面分析平江历史文化街区的旅游绅士化产生的社会空间影响,并对未来旧城更新规划提出改造意见.【期刊名称】《城市住宅》【年(卷),期】2019(026)003【总页数】4页(P62-65)【关键词】城市更新;历史文化街区;旅游绅士化;社会空间效应【作者】卓玙琪【作者单位】华南理工大学建筑学院【正文语种】中文1 研究背景1.1 苏州城市发展概况苏州是吴文化的发源地,位于吴文化中心地带。

苏州的城址中心历经2500年,几经兴衰未有较大改变,使城市具有历史连贯性和深厚的文化积淀。

苏州是我国首批国家级历史文化名城,20多年来,成功实施了“保护古城,发展新区”的城市发展战略。

古城内街坊基本完成了有机更新。

平江历史文化街区位于苏州古城东北角,是城内迄今保存最完整、规模最大的历史街区,也是苏州古城风貌的核心区。

1.2 旅游绅士化戈瑟姆(Gotham)认为旅游绅士化是指通过休闲娱乐和旅游业发展,使中产阶级居住的邻里地区转化为相对富裕和专有的区域的现象。

对于旧城改造类型的旅游开发项目,旅游绅士化是难以避免的社会经济现象。

1.3 平江历史文化街区保护规划平江历史文化街区保护规划有效保护了与苏州水街相接的城市格局及历史文化遗迹,在建筑空间环境方面保护了街道整体风貌,对物质空间环境进行了较高质量的修缮和保护。

城市物质空间的变化、新功能的植入造成社会空间变迁,原有居民被旧城更新浪潮裹挟而被迫迁居,古镇古街的历史文化属性日益淡化,造成社会阶层空间分化与旅游绅士化等现象。

2 研究目标研究以平江路历史文化街区保护更新为例,重点调查分析街区更新对城市社会空间造成的影响,具体关注以下问题。

古城更新案例古城更新是指对具有历史文化价值的城市进行改造和更新,以适应现代社会的发展需求,同时保留原有的历史风貌和文化特色。

在我国,古城更新已经成为城市规划和建设的重要内容之一。

下面我们就来看一个成功的古城更新案例。

位于江苏省苏州市的平江历史街区,是一处保存完好的古城区,其建筑风格、街道布局等都保留着明清时期的特色。

然而,随着城市的发展和人口的增加,平江历史街区的基础设施和居住环境逐渐滞后,市民的生活质量也受到了影响。

为了解决这一问题,苏州市政府决定对平江历史街区进行更新改造。

首先,针对基础设施的滞后问题,政府对平江历史街区的供水、供电、排水等基础设施进行了全面升级。

新的供水管网和供电线路得以铺设,排水系统也得到了改善,为居民的生活提供了更加便利的条件。

其次,为了改善市民的居住环境,政府对平江历史街区的老旧房屋进行了整治和修缮。

同时,还引进了一些现代化的居住设施和服务设施,如电梯、停车场、便民服务中心等,让市民的居住条件得到了极大的改善。

另外,为了保护历史文化遗产,政府对平江历史街区的古建筑进行了修复和保护。

在修复过程中,政府注重保留原有的历史风貌和文化特色,同时结合现代技术和理念,使古建筑焕发出新的生机和活力。

最后,政府还加大了对平江历史街区的文化旅游资源的开发和利用力度。

通过举办各种文化活动和节庆活动,吸引了大量游客前来参观和体验,为当地的经济发展带来了新的动力。

通过以上的改造和更新,平江历史街区焕发出了新的活力,成为了苏州市的一张文化名片。

这个案例充分展示了古城更新的重要性和实施的可行性,也为其他具有类似问题的古城区提供了宝贵的经验和借鉴。

希望在未来的城市规划和建设中,能够更多地关注古城的保护和更新,让历史文化与现代生活相融合,共同发展。

数字孪生技术的引入为历史文化古城的更新建设提供了新的思路和方法。

下面以苏州平江路历史文化古街区为例,阐述数字孪生在古城更新建设中的应用和案例。

苏州平江路历史文化古街区位于苏州古城中心,历史悠久,保留了大量古建筑、传统民居和历史文化遗迹。

然而,随着城市的发展和人口的增长,古街区面临着环境脏乱差、基础设施老化、游客拥堵等问题,需要进行更新建设以保护和传承历史文化。

数字孪生技术的应用为古街区的更新建设提供了新的解决方案。

数字孪生技术可以通过虚拟仿真技术,构建古街区的数字孪生模型,实现对古街区的三维可视化展示、数据分析和管理。

在更新建设中,数字孪生技术可以帮助古街区管理部门实现以下目标:1. 优化规划设计:数字孪生技术可以模拟古街区的环境、人流、交通等情况,为规划设计提供科学依据和参考。

通过数字孪生技术,可以优化道路布局、建筑风格、景观设计等,提高古街区的整体品质和吸引力。

2. 保护历史文化:数字孪生技术可以记录和展示古街区的历史文化信息,为游客和市民提供更加丰富和生动的体验。

同时,数字孪生技术还可以监测古建筑的结构安全和环境状况,及时发现和修复问题,保护历史文化遗迹。

3. 提高管理效率:数字孪生技术可以实现古街区的智能化管理,提高管理效率和服务水平。

通过数字化管理系统,管理部门可以实时监测和调控环境、人流、交通等情况,确保古街区的安全和秩序。

在具体实施过程中,数字孪生技术的应用包括以下几个方面:1. 建立数字孪生模型:通过三维建模技术和虚拟仿真技术,建立古街区的数字孪生模型,实现对古街区的三维可视化展示和数据分析。

2. 规划设计优化:利用数字孪生技术模拟古街区的环境、人流、交通等情况,为规划设计提供科学依据和参考。

同时,根据数字孪生模型的分析结果,制定针对性的优化方案,提高古街区的整体品质和吸引力。

3. 文化遗产保护:利用数字孪生技术记录和展示古街区的历史文化信息,为游客和市民提供更加丰富和生动的体验。

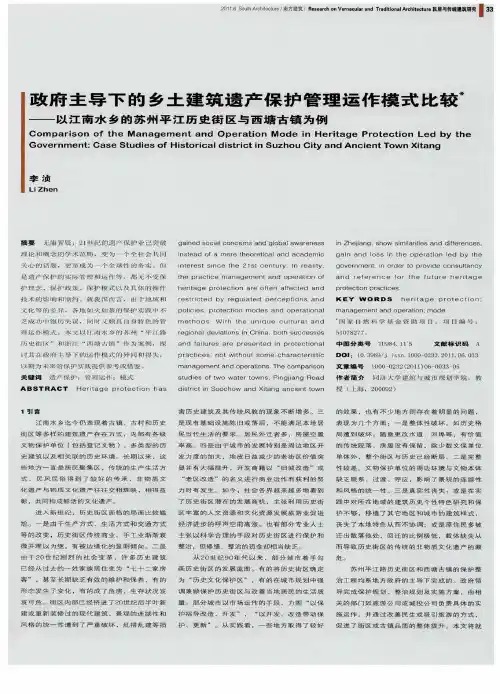

2021-05“修旧如旧”探源——以苏州平江历史街区为例◊林大彰摘要:苏史街区是我国最为常见的文化遗产之一,“修旧如旧”后的苏双平江历史街区获得国内外的认可的事实表明,对“修旧如旧”的深入研究有助于完善历街地区类文化遗产的保护。

文章通过梳理中外“修旧如旧”的发展脉络、现状,湖及分析国际上相关的文化遗产保护条例,提出我国历街地区类文化遗产保护中普遍运用的“修旧如旧”方法,既符合我国文化遗产的特点,又遵循了国际文化遗产的保护原则。

关键词:修旧如旧;文化遗产;保护与修复基金项目:本文系2017年度江苏省社会科学基金项目课题“江苏历街文化街区景观保护与再生设计研究”(17YSC002)研究成果。

在近几十年保护古城众多文化遗产的过程之中,保持完好的历史街区极其珍贵。

历史街区包含着人们日常生活的点点滴滴,街区内的建筑、街道、饮食、贸易……全方位体现了当地的风俗习惯、地理环境、审美喜好等,是最为原真的城市名片。

2005年,中国苏州平江历史街区获得联合国教科文组织颁发的“亚太文化遗产保护荣誉奖”,是当年唯一一个获奖的历史街区项目。

作为一个受到中外认可的历史街区类文化遗产保护项目,平江历史街区在保护和改造的过程中始终采用“修旧如旧”的保护方式。

“修旧如旧”是一个保护我国特色文化遗产的保护方法,本文对这个方法的缘起和发展历程进行探究,有助于历史地区类文化遗产的保护。

一、西方视旧为美的理论的缘起及发展“修旧如旧”是在文化遗产保护过程中一个技术性的要求,从字面理解“修旧如旧”,就是把已经损坏的旧东西经过修理之后,还要达到像旧东西的效果。

但是,让人类明白旧的价值,旧的美,直至运用“修旧如旧”的方法进行文化遗产保护,却经历了漫长的时间。

含有“修旧如旧”意念的雏形最早出现于英国18世纪中后期的“如画”概念:1792年,如画主义的创建人威廉・吉尔平提出“参差不齐是美丽和如画最本质的不同点”叫1795年尤维达尔•普莱斯谈到:“美丽基于光滑、渐变、年青和新鲜,如画则基于参差不齐、突变、老化甚至糟朽(decay)……砖石越破损,越被天气染得斑斑驳驳,越糟朽,在其灰缝里扎根固着的植物与匍匐植被越多,就越如画。

苏州市品质工程典型案例汇编全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:苏州市作为中国历史文化名城和经济发达地区,一直以来都在重视提升城市品质,在城市建设中不断推进品质工程。

通过对苏州市的品质工程典型案例进行汇编,可以看到苏州市在城市规划、环境治理、文化传承等方面取得的成就和经验,促进更多城市在品质工程方面取得更好的发展。

一、城市规划苏州市在城市规划方面一直走在国内前列,以保护历史文脉和提升城市形象为目标进行规划设计。

苏州市的园林建设成为城市品质的亮点之一。

比如拙政园、留园、狮子林等著名园林都得到了有效的保护和修复,成为历史文化的重要遗产。

在城市更新拆迁中,也注重保留和修复有历史文化价值的建筑,让城市在发展中不失历史底蕴。

二、环境治理苏州市在环境治理方面也取得了显著成就。

比如通过大力推进水系治理和湿地保护,让苏州的水网更加清澈,湿地更加丰富。

在空气质量和垃圾处理方面也采取了一系列措施,确保城市环境的优美和宜居。

苏州市开展了“清洁行动”,推广垃圾分类,在城市绿道、公园等公共场所增加绿树和花坛,为市民提供更加宜居的环境。

三、文化传承苏州市以丰富的文化资源和深厚的历史底蕴为基础,通过多种途径推进文化传承。

比如苏州的传统手工艺如刺绣、园林建筑等得到有效保护和传承,让市民和游客能够感受到苏州独特的文化魅力。

苏州市也注重发展文化产业,推广文化产品和文化活动,丰富市民和游客的文化生活。

四、教育发展苏州市在教育发展方面也倾注了大量的精力和资源。

通过打造一流的教育体系和优质的学校,提高了城市的教育水平和教育品质。

苏州市不断完善教育资源配置,优化师资队伍,推进课程改革,为学生提供更好的学习环境和教育质量。

苏州市还重视学生的全面发展,注重培养学生的创新精神和实践能力。

苏州市在品质工程方面取得了一系列成就,并形成了良好的发展经验。

希望苏州市的品质工程典型案例可以为更多城市提供借鉴和参考,共同推动城市建设迈向更高水平,为市民提供更加优质的生活环境和服务。