通论二介词

- 格式:ppt

- 大小:2.70 MB

- 文档页数:31

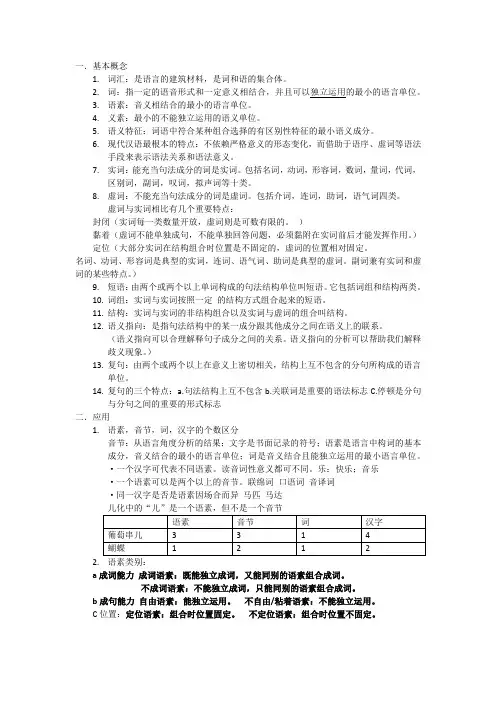

一.基本概念1.词汇:是语言的建筑材料,是词和语的集合体。

2.词:指一定的语音形式和一定意义相结合,并且可以独立运用的最小的语言单位。

3.语素:音义相结合的最小的语言单位。

4.义素:最小的不能独立运用的语义单位。

5.语义特征:词语中符合某种组合选择的有区别性特征的最小语义成分。

6.现代汉语最根本的特点:不依赖严格意义的形态变化,而借助于语序、虚词等语法手段来表示语法关系和语法意义。

7.实词:能充当句法成分的词是实词。

包括名词,动词,形容词,数词,量词,代词,区别词,副词,叹词,拟声词等十类。

8.虚词:不能充当句法成分的词是虚词。

包括介词,连词,助词,语气词四类。

虚词与实词相比有几个重要特点:封闭(实词每一类数量开放,虚词则是可数有限的。

)黏着(虚词不能单独成句,不能单独回答问题,必须黏附在实词前后才能发挥作用。

)定位(大部分实词在结构组合时位置是不固定的,虚词的位置相对固定。

名词、动词、形容词是典型的实词,连词、语气词、助词是典型的虚词。

副词兼有实词和虚词的某些特点。

)9.短语:由两个或两个以上单词构成的句法结构单位叫短语。

它包括词组和结构两类。

10.词组:实词与实词按照一定的结构方式组合起来的短语。

11.结构:实词与实词的非结构组合以及实词与虚词的组合叫结构。

12.语义指向:是指句法结构中的某一成分跟其他成分之间在语义上的联系。

(语义指向可以合理解释句子成分之间的关系。

语义指向的分析可以帮助我们解释歧义现象。

)13.复句:由两个或两个以上在意义上密切相关,结构上互不包含的分句所构成的语言单位。

14.复句的三个特点:a.句法结构上互不包含b.关联词是重要的语法标志C.停顿是分句与分句之间的重要的形式标志二.应用1.语素,音节,词,汉字的个数区分音节:从语言角度分析的结果;文字是书面记录的符号;语素是语言中构词的基本成分,音义结合的最小的语言单位;词是音义结合且能独立运用的最小语言单位。

·一个汉字可代表不同语素。

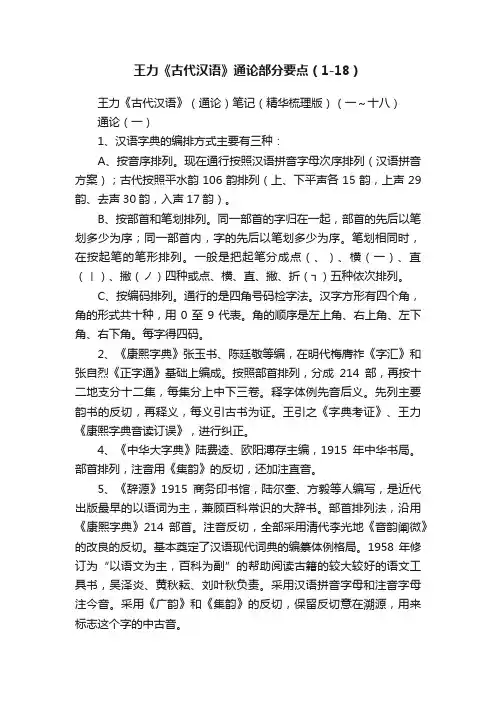

王力《古代汉语》通论部分要点(1-18)王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(一~十八)通论(一)1、汉语字典的编排方式主要有三种:A、按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平水韵106韵排列(上、下平声各15韵,上声29韵、去声30韵,入声17韵)。

B、按部首和笔划排列。

同一部首的字归在一起,部首的先后以笔划多少为序;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

一般是把起笔分成点(、)、横(一)、直(ㄧ)、撇(ノ)四种或点、横、直、撇、折(┐)五种依次排列。

C、按编码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

2、《康熙字典》张玉书、陈廷敬等编,在明代梅膺祚《字汇》和张自烈《正字通》基础上编成。

按照部首排列,分成214部,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先音后义。

先列主要韵书的反切,再释义,每义引古书为证。

王引之《字典考证》、王力《康熙字典音读订误》,进行纠正。

4、《中华大字典》陆费逵、欧阳溥存主编,1915年中华书局。

部首排列,注音用《集韵》的反切,还加注直音。

5、《辞源》1915商务印书馆,陆尔奎、方毅等人编写,是近代出版最早的以语词为主,兼顾百科常识的大辞书。

部首排列法,沿用《康熙字典》214部首。

注音反切,全部采用清代李光地《音韵阐微》的改良的反切。

基本奠定了汉语现代词典的编纂体例格局。

1958年修订为“以语文为主,百科为副”的帮助阅读古籍的较大较好的语文工具书,吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋负责。

采用汉语拼音字母和注音字母注今音。

采用《广韵》和《集韵》的反切,保留反切意在溯源,用来标志这个字的中古音。

6、《辞海》1936中华书局编印,舒新城、沈颐,张相主编。

1958年修订为综合性辞书。

舒新城、陈望道主持。

还收录了百科性的古代词语。

介词一、概念及其作用1、概念介词是介绍名词、代词或名词性词组与动词、形容词发生关系的虚词。

即用在名词、代词或名词性词组的前面,构成介宾短语,做动词、形容词的补语或状语。

介词不能单独出现在句子里。

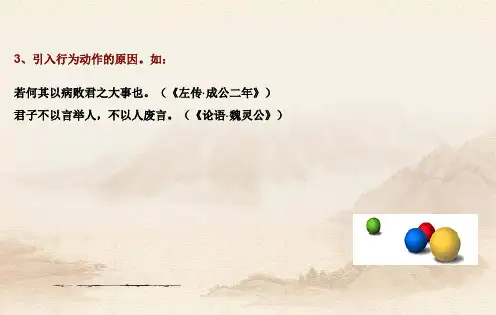

结构:谓语+介词+宾语介词+宾语+谓语(补语)(状语)2、作用构成介宾短语作动词或形容词的状语或补语,以表示处所、方位、时间、目的、原因、方式、对象、工具、范围、身份等。

二、古代汉语介词结构的特点1、语序上的特点它能带宾语,但不能单独进入句子结构,更不能充当谓语。

介词必须有宾语,而且有的宾语可以前置。

古代汉语介词的宾语通常放在介词的后面,但少数介词(主要是“以”)的宾语因表达的需要可以放在介词的前面。

如:“吾道一以贯之。

”“何以战?”2、省略问题现代汉语中介词宾语不能省略;古代汉语中“以、为、与、从”等介词的宾语有时可以省略;“于”字的宾语不能。

如:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

请以()遗之。

”——介词“以”的宾语省略。

“燕引兵东围即墨。

即墨大夫出与()战,败死。

”——介词“与”的宾语省略。

【即墨,现为青岛市的县级市。

即墨大夫,齐威王时人,姓名失传,齐威王时治理即墨,于是称之为即墨大夫。

燕齐打仗,燕攻打齐国的即墨。

】3、语法功能①古代汉语由“因、为、与、从”等组成的介词结构一般做状语,与现代汉语相同。

②“于”字组成的介宾结构,除表“对于”、“关于”外,其余多作补语;③“以”字介宾结构可作状语,也可作补语。

这些,现代汉语一般都用状语来表述。

“南方有鸟焉,名曰蒙鸠,以羽为巢,而编之以发。

”——前一介词结构“以羽”(用羽毛)置于动词之前充当状语,后一介词结构“以发”(用毛发)置于动词之后充当补语。

今译时,则都译成状语。

三、於、于(乎)的主要用法(一)实词用法于:嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。

昼尔于茅,宵尔索綯。

亟其乘屋,其始播百谷。

(《诗经·国风·七月》)尔,你。

虚指。

于,取也。

古汉语通论(十三)连词,介词(一)连词古代汉语常用的连词有“与”“及”“且”“而”“以”“则”“於”“是”“故”“是故”“然”“况”“而况”“虽”“若”“如”“苟”等等。

例如:今由与求也相夫子。

(论语·季氏)生庄公及共叔段。

(左传隐公元年)公语之故,且告之悔。

(左传隐公元年)今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发於硎。

(庄子·养生主)焉用亡郑以陪邻?(左传僖公三十年)屦大小同,则贾相若。

(孟子·滕文公上)孟尝君使人给其食用,无使乏。

於是冯谖不复歌(注:“於是”用在句首,本来是“在这时候”的意思,例如《左传成公三年》:“於是荀首佐中军矣,故楚人许之。

”由於用於句首,所以发展为只音的连词,略等於现代的“於是”。

《左传襄公三年》:“祁奚请老。

晋侯问嗣焉,称解狐--其雠也。

将立之而卒。

又问焉。

对曰:‘午也可。

’於是羊舌职死矣。

晋侯曰:‘孰可以代之?’对曰:‘赤也可。

’於是使祁午为中军尉,羊舌赤佐之。

”前一个“於是”当“在这时候”讲,后一个“於是”是连词。

这是要依据上下文,细玩文意,来加以区别的。

)。

(战国策·齐策)求也退,故进之;由也兼人,故退之。

(论语·季氏)是故质的张而弓矢至焉。

(荀子·劝学)(“是故”,本义是“这个缘故”,可以看作双音词,等於单说“故”。

)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

(左传僖公三十年)(“然”,然而,但是。

)蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(左传隐公元年)(“况”,何况。

)技经肯之未尝,而况大軱乎?(庄子·养生主)虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时。

(孟子·公孙丑上)(“虽”,虽然,即使。

)若使烛之武见秦君,师必退。

(左传僖公三十年)王如知此,则无望民之多於邻国也。

(孟子·梁惠王上)苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。

(墨子·非攻上)古代汉语的连词很多,现在只提出“而”“以”“则”三个连词来加以讨论,并附带说明古书上常见的“然而”“虽然”“然则”的用法。

通論十三:連詞,介詞一、連詞(一)總說1、所謂連詞,是指起連接作用的詞。

連詞可以連接兩個詞、兩個詞組,還可以連接兩個分句。

2、常用連詞:與、及、且、而、以、則、於是、故、是故、然、況、雖、若、如、苟、倘、令等。

(三)而1、“而”字的作用是連接形容詞、動詞或動詞性的詞組,表示兩種性質或者兩種行為的聯繫。

“而”字不連接兩個名詞。

所以“而”字前後的名詞只要不做主語和賓語,就有可能活用為動詞。

2、順接和逆接(1)連詞“而”連接的兩項上有時是事理相關的,有時是前後相承的,有時是狀態類似的,有時是性質上相同的。

這時的“而”起到順接作用。

一般翻譯為“而且”“便”,而更多的翻譯為“而”。

例:任重而.道遠。

(事理相關)質的張而.弓矢至焉,林木茂而.斧斤至焉,樹成陰而.眾鳥息焉,醯酸而.蜹至焉。

(前後相承。

質、的都是射箭的靶子)(2)連詞“而”連接的兩項有時在意思上是相反的或者事理不相因、語意不連貫的。

這時“而”起到逆接作用。

一般翻譯為“卻”“可是”“但是”例:目不能兩視而.明,耳不能兩聽而.聰。

(眼睛不能同時看兩樣東西卻能看得很清楚,耳朵不能同時聽兩種聲音卻能聽得很清楚)(3)所謂順接和逆接,只是從具體的上下文的意思看的,並不是說“而”字有兩種性質。

3、從“而”連接的前後兩部分的句法關係來看有這樣三種情況:(1)聯合結構中,連接動詞、形容詞或動詞、形容詞性的词组。

這種用在聯合結構中的“而”,被連接的兩項在意義上沒有主次之分。

例:敏于事而.慎於言。

(2)在偏正結構中,連接狀語和謂語中心動詞。

例:未至,道渴而.死。

(還沒有到,就因為口渴死在路上)(3)在主謂結構中,連接主語和謂語兩個部分。

例:先生獨未見夫僕乎?十人而.從一人者,寧力不勝,智不若耶?畏之也。

(先生沒有見過僕人嗎?十個人跟隨著一個主人,是因為力氣不如,智力在他之下嗎?是因為畏懼他)有時“而”用在主謂結構中有假設的意思。

例:人而.無信,不知其可也。

(人如果沒有信用,就不知道會怎麼樣。

2023届高考英语一轮复习学通语法第二讲介词新人教版简介本文档是关于2023届高考英语一轮复学通语法第二讲介词的研究内容,参考教材为新人教版。

本讲的主要内容包括介词的定义、分类和用法。

介词的定义介词是连接名词、代词、动词、形容词或副词与其他词语之间关系的一类词。

它通常用来表示方位、时间、原因、目的、手段、方式等。

介词的分类介词可以分为简单介词和复合介词两种。

1. 简单介词:由一个独立的词构成,如in、on、at等。

2. 复合介词:由一个介词和一个副词或名词构成,如instead of、by means of等。

介词的用法介词在句子中起到连接词语并表达意义的作用。

以下是介词的常见用法。

1. 表示方位:- in:在...里面(较大的区域)- on:在...上面(较平坦的表面)- at:在...处(位置点)2. 表示时间:- at:在某个具体时间点- on:在某个具体日期或星期几- in:在某个具体时间段或季节3. 表示原因:- because of:因为- due to:由于4. 表示目的:- for:为了5. 表示手段:- by:通过- with:用6. 表示方式:- in:以...方式总结本文档介绍了2023届高考英语一轮复学通语法第二讲介词的相关内容。

介词是连接词语关系的一类词,分为简单介词和复合介词。

介词的用法主要包括表示方位、时间、原因、目的、手段和方式等。

通过研究和掌握这些内容,可以提升英语语法的理解和运用能力。

以上为本文档摘要,更详细的内容请参考教材《学通语法》第二讲介词的相关章节。

王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(十三)王力《古代汉语》(通论)笔记(精华梳理版)(十三)通论(十三)1、常用的连词有“与”“及”“且”“而”“以”“则”“于是”“故”“是故”“然”“况”“而况”“虽”“若”“如”“苟”等等。

如:是故质的张而弓矢焉。

(“是故”,本义是“这个缘故”,可以看作双音词,等于单说“故”。

)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

(“然”,然而,但是。

)蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(“况”,何况。

)虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时。

(“虽”,虽然,即使)A、“而”a、连接形容词、动词或动词性的词组,表示两种性质或两种行为的联系。

如:敏于事而慎于言。

(性质)朝济而夕设版焉。

(行为)b、连接两个句子,表示两件事情的联系。

如:彼节者有间,而刀刃者无厚。

c、注意:“而”字一般不连接名词或名词性的词组(由“与”和“及”连接)。

连接的名词或名词性词组用作谓语带有描述的性质,如“蟹六跪而二螯”。

d、顺接与逆接:这是从具体的上下文的意思看的,并不是说“而”字有两种性质。

1)顺接:相连接的两项在意思上有某种类似,或有密切的关系,中间没有转折。

顺接的“而”有时可译为“而且”,有时可译为“就”“便”(注意位置不同),这要看具体的上下文。

更多的情况是:现代口语不用与“而”字相当的连词,现代书面语仍旧沿用“而”字。

如:美而艳。

任重而道远。

质的张而弓矢至焉。

2)逆接:相连接的两项在意思上相反,或者不相谐调;不是事理相因,语意连贯,而是有个转折。

逆接的“而”可以译为“却”“可是”“但是”。

如:辞多类非而是,多类是而非。

远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内。

3)“而”用在一句话的主语和谓语之间,细玩文意,实际上也是一种逆接。

如:十人而从一人者,……君子而不仁者有矣夫。

4)有时候,用在主语和谓语之间,含有假设的意思,可译为“如果”。

这种用法仍然和逆接的用法相通。

《古代汉语》下通论复习提纲一二册通论通论九、十否定句、疑问句一、关于古代汉语宾语的词序问题汉语是一种没有词形变化的语言,汉语在表达意思的时候,主要靠词序和虚词。

古代汉语宾语前置主要有下面几种形式:(一)疑问代词作宾语前置这主要有两种情况:1、动宾前置如:吾谁欺,欺天乎?2、介宾前置如:吾谁与归?“疑问代词作宾语前置”的规律先秦汉语中是相当严格的(先秦两汉98%),很少例外,只有“何如”常说成“如何”。

此二者意思相同,来源不同,在发展过程中殊途同归,变成凝固格式,意思是“怎么样”、“怎样”。

“如何”的变化轨迹大致如下:(1)以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行王屋何?(2)使民敬,忠以劝,如之何?(3)与不谷同好,如何?可见,“如何”是由“如……何”紧缩而来的一种句式,“何”本来是谓语,由于紧缩粘在了“如”字之后,好像成了宾语。

这样看来,“如何”是不可作为疑问代词作宾语前置的例外来看待的。

汉代以后,疑问代词宾语前置逐渐转为后置。

但仿古的文言文仍以前置为多。

(二)否定句代词宾语前置1.两个条件在古代汉语里,否定句代词宾语前置有两个必要条件,第一是全句必须是否定句,第二宾语必须是代词。

这两个条件缺一不可。

记住“否定句代词宾语前置”这个名称,实际上就记住了这两个条件。

如:居则曰:“不吾知也。

”(论语·先进)2.四种形式:不、毋(无)、未、莫否定词代词宾语前置的规律在先秦不如疑问代词作宾语那么严格,从甲骨文开始就已经出现后置,先秦文献也有不少用例。

(三)宾语前置用代词“是”或“之”复指(见前说)二、关于否定句和否定词表示否定的句子叫否定句。

其形式标志是有否定词。

否定词主要有以下三类:(具体区别相见教材。

)1.否定副词,如“不”“弗”“毋”“勿”“未”“否”“非”“微”等2.动词“无”3.否定性无定代词“莫”。

其中用“不”“毋”“未”“莫”四个否定词的否定句,如果宾语是代词,一般要前置,(说已见前)三、关于疑问句和疑问词在古代汉语里,句子一般须有疑问词的帮助,方能发出疑问。