人工肝治疗方式介绍及选择

- 格式:ppt

- 大小:1.67 MB

- 文档页数:29

人工肝操作方法一、概述人工肝就是人工肝支持系统(artificial liver support system,ALSS)得简称。

就是治疗肝衰竭得有效方法之一。

肝衰竭(liver failure)就是由多种因素引起得肝细胞大块、亚大块坏死或严重损害,导致其合成、解毒、排泄与生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以黄疸、凝血功能障碍、肝性脑病与腹水等为主要表现得一种临床症候群。

肝衰竭就是临床常见肝脏疾病得严重症候群,病死率极高。

肝衰竭得常见原因有:(1) 嗜肝病毒感染:甲乙丙丁戊型肝炎病毒感染; (2) 酒精性肝炎;(3) 药物(对乙酰氨基酚、酮康唑、抗痨药、抗代谢药、化疗药物、中药等);(4) 自身免疫性肝炎;(5) 原发性胆汁性肝硬化;(6) 妊娠期急性脂肪肝;(7) 肝毒性物质中毒,包括化学物质、生物物质如毒覃等;(8) 代谢性疾病如肝豆状核变性,遗传性糖代谢障碍,血色病等;(9) 物理损害,如创伤、中暑、辐射等;(10) 肝切除、肝移植、肝肿瘤等;(11) 其她病原微生物持续严重感染,如败血症、血吸虫病等。

(12)其她病毒严重感染巨细胞病毒(CMV)EB病毒(EBV)肠道病毒(EV)等; (13) 缺血缺氧性改变如休克、充血性心力衰竭等;(14) 先天性胆道闭锁等。

人工肝治疗得意义:人工肝支持系统就是治疗肝衰竭有效得方法之一,其机制就是暂时替代肝脏得部分功能。

由于肝细胞有强大得再生能力,通过人工肝支持,有可能恢复肝脏得功能。

人工肝就是一个体外得机械、理化或者生物装置,通过它模拟肝脏得解毒功能,清除各种有害物质,补充必需物质,改善内环境,暂时替代了已衰竭肝脏得部分功能,为肝细胞再生及肝功能恢复创造条件,或者为肝移植等待时机。

人工肝得治疗方法有生物型与非生物型。

生物型人工肝尚处在科研与探索阶段,由于需要大量人工培养得肝细胞持续有效得工作,生物型人工肝还没有达到临床广泛大量应用得状态。

非生物型人工肝已在国内广泛使用并被证明就是确实有效得方法,成为目前治疗肝衰竭急需、必备得治疗方法之一。

非生物型人工肝治疗肝衰竭指南(全文)肝衰竭(Liver failure)是由多种因素引起的肝脏合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血功能低下、黄疸、肝性脑病等为主要表现的一种临床症候群,病死率极高。

人工肝支持系统(Artificial liver support system,ALSS),简称人工肝,是暂时替代肝脏部分功能的体外支持系统,其治疗机制是基于肝细胞的强大再生能力,通过体外的机械、理化和生物装置,清除各种有害物质,补充必需物质,改善内环境,为肝细胞再生及肝功能恢复创造条件,或作为肝移植前的桥接。

人工肝分为非生物型、生物型和混合型三种。

目前非生物型人工肝在临床广泛使用并被证明是行之有效的体外肝脏支持方法。

中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组在2009年制订了《非生物型人工肝支持系统治疗肝衰竭指南(2009年版)》,对我国开展非生物型人工肝治疗肝衰竭发挥了重要的作用。

近年来,非生物型人工肝又取得明显进展,为进一步规范其治疗并与国际接轨,我们参照国内外最新研究成果,在2009年版指南的基础上,修订了《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南(2016年版)》(以下简称《指南》),供临床医护人员参考。

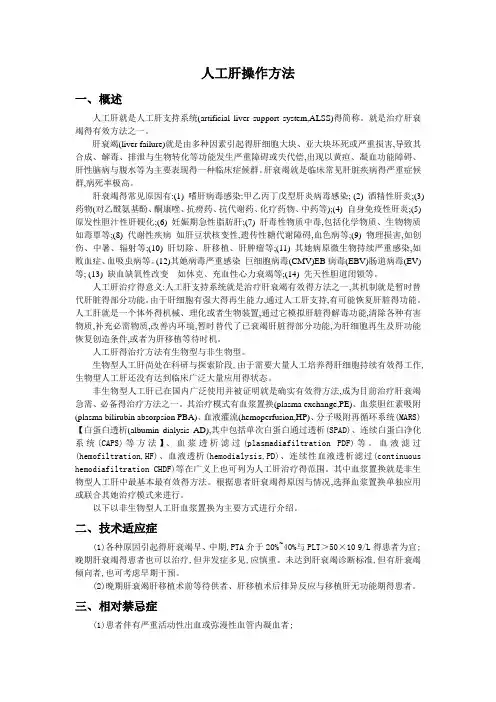

1 非生物型人工肝治疗的适应证、禁忌证及疗效判断标准1.1 非生物型人工肝治疗的适应证(1)以各种原因引起的肝衰竭早、中期,凝血酶原活动度(PTA)介于20%~40%的患者为宜;晚期肝衰竭患者病情重、并发症多,应权衡利弊,慎重进行治疗,同时积极寻求肝移植机会。

(2)终末期肝病肝移植术前等待肝源、肝移植术后排异反应及移植肝无功能期的患者。

(3)严重胆汁淤积性肝病经内科药物治疗效果欠佳者、各种原因引起的严重高胆红素血症。

1.2 非生物型人工肝治疗的相对禁忌证(1)活动性出血或弥漫性血管内凝血者。

(2)对治疗过程中所用血制品或药品如血浆、肝素和鱼精蛋白等严重过敏者。

(3)血流动力学不稳定者。

《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》要点肝衰竭(Liver failure)是多种因素引起的肝脏合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血功能低下、黄疸、肝性脑病等为主要表现的一种临床症候群,病死率极高。

人工肝支持系统(ALSS),简称人工肝,是暂时替代肝脏部分功能的体外支持系统,其治疗机制是基于肝细胞的强大再生能力,通过体外的机械、理化和生物装置,清除各种有害物质,补充必需物质,改善内环境,为肝细胞再生及肝功能恢复创造条件,或作为肝移植前的桥接。

人工肝分为非生物型、生物型和混合型三种。

目前非生物型人工肝在两次广泛使用并被证明是行之有效的体外肝脏支持方法。

1 非生物型人工肝治疗的适应证、禁忌证及疗效判断标准1.1 非生物型人工肝治疗的适应证⑴以各种原因引起的肝衰竭早、中期,凝血酶原活动度(PTA)介于20%~40%的患者为宜;晚期肝衰竭患者病情重、并发症多,应权衡利弊,慎重进行治疗,同时积极寻求肝移植机会。

⑵终末期肝病肝移植术前等待肝源、肝移植术后排异反应及移植肝无功能期的患者。

⑶严重胆汁淤积性肝病经内科药物治疗效果欠佳者、各种原因引起的严重高胆红素血症。

1.2 非生物型人工肝治疗的相对禁忌证⑴活动性出血或弥漫性血光内凝血者。

⑵对治疗过程中所用血制品或药物如血浆、肝素和鱼精蛋白等严重过敏者。

⑶血液动力学不稳定着。

⑷心脑血管意外者所致梗死非稳定期者。

⑸血管外溶血者。

⑹严重脓毒血症者。

1.3 人工肝治疗的疗效判断1.3.1 近期疗效1.3.1.1 近期治疗有效率1.3.1.2 治疗后4周好转率1.3.2 远期疗效包括治疗后12、24及48周生存率。

2 非生物型人工肝治疗的操作方法、原理2.1 李氏非生物型人工肝2.1.1 血浆置换/选择性血浆置换(PE/FPE)2.1.2 血浆(血液)灌流(PP/HP)/特异性胆红素吸附⑴HP:⑵PP:①中性树脂吸附:②阴离子数值胆红素吸附:③双重血浆分子吸附系统(DPMAS):2.1.3 血液滤过(HF)2.1.4 血液透析(HD)2.1.5 血浆透析滤过(PDF)2.1.6 血浆置换联合血液滤过2.1.7 配对血浆置换吸附滤过(CPEFA)2.2 其他非生物型人工肝2.2.1 分子吸附再循环系统(MARS)2.2.2 连续白蛋白净化治疗(CAPS)2.2.3 成分血浆分离吸附系统(FPSA)2.3 非生物型人工肝治疗频率和治疗参数的选择应注意非生物型人工肝治疗操作的规范化,根据患者的病情决定治疗频率和次数,第一、二周每周2~5次,以后每周1~2次,每例患者平均3~5次。

人工肝科普知识知多少?提起“人工肝”,相信很多人感到十分陌生,只能从字面意思上分析,这应该是能替代人体的部分肝功能,帮助肝病患者缓解病情和治疗疾病的一种手段。

至于人工肝到底是什么?有哪些功能和作用?适用范围有哪些等,则一无所知。

鉴于此,接下来本文将对人工肝的概念、功能、适用范围及其它相关内容展开重点的论述和详细的讲解,希望能够为大家科普一下,以便提升认知和增长见识。

一、人工肝是什么?说到人工肝,可能很多人会误以为是在人体中放入一个“人工”的肝脏,其实并不是这样。

从本质上来说,人工肝是一种基于血液净化技术的体外支持系统。

当然,也可以将其理解为是一名“外援”。

在具体应用中,通过对血液净化技术的合理利用,将患者体内的血液抽取出来,在体外对血浆或血液中存在的各种有害物质予以吸附,或者将含有毒素的血浆与正常健康的血浆进行置换,以此来降低体内的毒素,提升治疗效果。

由此可见,这个体外替换系统(人工肝),它能对肝脏的部分功能予以替代,比方说上文提到的解毒功能。

因此,临床上又将这个系统称作人工肝脏支持系统。

从当前来看,在国内临床上对于人工肝支持系统的应用还比较多,这可能与我国的治疗经验和肝病类型有着很大的关系。

二、人工肝的类型“人工肝”这个课题最早在20世纪50年代已经开始研究,经过这50多年实践和研究,取得了不错的成绩。

目前,在临床研究上,人工肝主要可分为物理型、生物型、中间型、混合型这四个类型,以下作以具体介绍:1、物理型人工肝这种类型的人工,主要功能在于解毒。

在临床上,利用人工肝进行解毒的常见方式有:血液透析、血液灌流、胆红素吸附、血浆置换等。

活性炭或树脂是物理型人工肝是物理型人工肝最早采用的材料,后发展为活性炭微囊化。

但这种原料虽然能够将血液中的毒素进行有效吸附,但机体中有用物质也会被同时吸附出来。

为了使此情况得到良好的改善,相关科研人员又在原料上进行了改进,用大分子融合剂、阳离子交换剂等组合成的悬液状吸附剂,三醋酸纤维膜(CTA)、聚丙烯腈膜及聚甲基丙烯酸酯(PM-MA)膜制成的空心纤维滤器等被成功研制出来,这也使吸附力在原有的基础上得到了进一步增强,从而治疗效果也得到了明显的提高。

人工肝治疗护理(专业知识值得参考借鉴)一概述各种急、慢性因素损害肝脏,导致肝细胞数量急剧减少,肝脏合成功能障碍,体内各种有毒物质得不到及时清除,从而导致肝功能衰竭及全身器官功能受损,危及生命。

人工肝是为患者提供肝脏功能支持的人工器官装置,是重型肝病的治疗手段之一,主要包括血浆置换、血液过滤、血液透析、血液/血浆灌流和分子吸附再循环等技术。

二目的1.为重型肝炎或肝衰竭时的肝细胞再生创造时间,使可逆性肝损伤者肝功能得到恢复。

2.作为肝脏特殊或应激情况下的辅助治疗手段。

3.协助治疗肝移植后的最初无功能状态。

三用物血液净化机及透析装置。

四操作方法首先采用常规方法在患者外周血管处穿刺,依据患者静脉类型以及全身血液流通情况建立血管通路,进行血浆置换。

五护理措施1.术前护理(1)心理护理重型肝病患者病程较长且反复发作,加上其对人工肝治疗不甚了解,会产生焦虑、抑郁等不良情绪。

护理人员应向患者详细介绍人工肝治疗的原理、大致流程以及注意事项,对其进行心理疏导,使其以最佳的心理状态接受治疗。

(2)术前准备认真测量并记录患者的血压、体温、呼吸、脉搏、血氧饱和度等,做心电图、血常规、尿常规和大便常规等检查,评估患者有无药物及食物过敏史。

指导患者术前大、小便。

对治疗室进行全面消毒,室温夏季维持在26~28℃,冬季维持在28~30℃。

备齐各种器械和急救药品。

2.术中护理(1)协助患者摆好体位,穿刺过程中严格无菌操作,及时检查机器运转状况。

(2)仔细检查管道连接状况,并用生理盐水冲洗管道,排尽空气。

(3)密切观察患者有无寒战、发冷、生命体征等变化。

(4)观察并记录仪器的动脉压、静脉压、跨膜压的变化状况。

(5)观察穿刺部位是否有血肿,有无血浆过敏反应。

3.术后护理(1)病情观察严密监测患者的生命体征,每天测量体温、脉搏、血压等生理指标,观察神志变化,插管处是否有淤血、皮下出血或血肿,预防并发症的发生。

(2)血管通路护理严格执行无菌操作,避免导管脱出,尽量减少导管腔污染。

神奇的人工肝技术肝脏是人体重要的消化器官,其功能之一是清除体内的代谢废物或毒素,以维持体内良好的代谢环境。

如果这些代谢废物或毒素不能及时清除而大量蓄积,必然会对机体产生毒性作用,影响器官功能,甚至危及生命。

以胆红素的代谢为例:胆红素来源于衰老死亡的红细胞,由肝脏通过一系列非常复杂的生物转化过程,把原本脂溶性很强的胆红素变成水溶性胆红素;水溶性胆红素再排泌到毛细胆管内,最后形成胆汁,通过胆道排入肠道,这样,可以保证血液中的胆红素维持在一个低水平。

假如,肝脏因为功能衰竭不能对胆红素进行正常代谢,血液中的胆红素就会蓄积升高,引起“黄疸”。

肝功能衰竭在临床上常见,面对这样一些患者,我们该如何帮助他们清除体内的代谢废物或毒素?于是血液净化技术便应运而生。

所谓血液净化,我们可以通俗地把它理解为“洗血”,就是利用物理的、化学的和生物学的原理对患者血液中的代谢废物或毒素进行清除的一种手段。

血液净化技术有多种,包括血浆置换、分子吸附再循环系统、胆红素吸附、血液透析和血液灌流等,可用于多种疾病的治疗,但无论是哪一种血液净化技术只要用于肝衰竭患者身上都可称之为“人工肝”。

限于篇幅,这里介绍常用的三种。

一、经典王牌:血浆置换血浆置换是应用最早,技术最成熟的一种血液净化技术。

从上个世纪80年代发明到现在,临床应用已有30余年。

其原理是,通过体外循环,将患者的血浆经由血浆分离器(为一种高分子材料制成的中空纤维滤器)分离出来废弃掉,再通过静脉输入等量的健康人血浆,这样起到清除胆红素等代谢废物的作用。

血浆置换的优点是,经济有效,降低血液中的胆红素及其他代谢废物迅速,同时能补充白蛋白、凝血因子、抗体和补体等各种营养物质;缺点是,需要大量新鲜血浆,每次用量高达2500ml-4000ml,可能发生难以知晓的经血液传播的传染病,易发生过敏反应。

二、科技新锐:分子吸附再循环系统分子吸附再循环系统,英文缩写为MARS,是由两位德国内科医生于1990年发明的,1992年首次用于肝衰竭的治疗,我国于2001年引进。

人工肝技术原理- 什么是人工肝技术- 人工肝技术是一种可以暂时代替自然肝功能的技术,主要用于治疗急性肝功能衰竭和急性肝损伤的患者。

- 通过模拟自然肝的生理功能,人工肝技术可以帮助患者排除体内的毒素和废物,维持正常的代谢和生理功能。

- 人工肝技术的原理- 血液外循环- 人工肝技术的关键是建立一个人工的循环系统,通过外界设备将患者的血液引出体外,经过处理后再输回体内。

- 这个循环系统包括血管插管、滤器、透析器和输液泵等设备,能够将患者的血液进行循环处理。

- 血液净化- 在人工肝技术中,血液净化是至关重要的一步,它能够去除血液中的毒素和废物,保持血液的清洁和正常成分。

- 通过滤器和透析器等设备,可以去除血液中的有害物质,包括代谢产物、药物残留和细菌毒素等。

- 代谢功能模拟- 人工肝技术还包括模拟自然肝的代谢功能,这包括血浆的蛋白质合成、葡萄糖代谢和氨基酸转运等生理过程。

- 通过添加特定的营养物质和药物,人工肝技术可以模拟自然肝的生理功能,维持患者的生理代谢需求。

- 人工肝技术的实现方式- 体外肝支持系统- 这是一种通过外界设备对血液进行处理的方式,包括血液透析、血滤和血浆置换等技术。

- 体外肝支持系统可以有效清除血液中的毒素和废物,维持患者的血液清洁和代谢平衡。

- 细胞移植疗法- 这是一种通过植入外源性肝细胞来恢复患者肝功能的方式,包括肝细胞移植和干细胞移植等技术。

- 细胞移植疗法可以帮助患者恢复自身肝脏的功能,对于严重肝功能损伤的患者具有重要的治疗意义。

- 人工肝技术的发展和应用- 技术进展- 随着生物工程和医学技术的发展,人工肝技术正在不断完善,包括材料的改进、设备的精密化和治疗方案的个性化等方面。

- 新型的人工肝技术可以更有效地清除血液中的有害物质,提高患者的治疗效果。

- 临床应用- 人工肝技术已经在临床上得到广泛应用,特别是对于急性肝功能衰竭和急性肝损伤的患者具有重要的治疗价值。

- 通过人工肝技术,可以帮助患者渡过肝功能危机,为后续治疗和康复创造条件。