唐代佛教莲花纹的特点及其形成原因

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:7

中国古代团花纹样式中国古代团花纹样式广泛应用于建筑、织物、陶瓷、绘画等各个领域。

这些纹样以其独特的风格和寓意,成为中国古代艺术的重要组成部分。

以下是一些常见的中国古代团花纹样式,介绍如下:1. 莲花纹:莲花在中国文化中有着特殊的象征意义,代表纯洁、高尚和庄严。

莲花纹常用于佛教寺庙、宫殿和墓葬的装饰中,其形象多样,有时是单独的莲花,有时是莲花与其他元素的组合。

2. 云纹:云纹是中国古代建筑和艺术中常见的纹样之一。

云在中国文化中象征着吉祥和神秘,云纹常用于建筑物的梁柱、屏风、织物和陶瓷上,形态多样,有时是飘动的云彩,有时是云卷云舒的形状。

3. 龙纹:龙是中国古代文化中的重要象征之一,代表着权力、神圣和吉祥。

龙纹常出现在宫殿、寺庙、器物和织物的装饰中,形态各异,有时是神龙盘踞,有时是飞龙腾空。

4. 凤纹:凤是中国古代文化中的吉祥之鸟,代表着美好和幸福。

凤纹常用于宫殿、墓葬和织物的装饰中,形象婀娜多姿,有时是单独的凤凰,有时是凤凰与其他元素的组合。

5. 花鸟纹:花鸟纹是中国古代绘画和织物中常见的纹样之一。

这种纹样以花卉和鸟类为主题,形象生动,表现出自然界的美丽和和谐。

花鸟纹常用于织物、屏风和陶瓷的装饰中。

6. 蝙蝠纹:蝙蝠在中国文化中象征着福气和幸福,因为“蝠”和“福”谐音。

蝙蝠纹常用于宫殿、庙宇和织物的装饰中,形象各异,有时是单独的蝙蝠,有时是蝙蝠与其他元素的组合。

7. 纹龙纹:纹龙是中国古代绘画和陶瓷中常见的纹样之一。

纹龙即以龙纹作为基础,通过变形和组合形成的图案。

纹龙纹常用于器物和织物的装饰中,形象神秘而富有动感。

8. 牡丹纹:牡丹是中国古代文化中的国花,代表富贵和繁荣。

牡丹纹常用于宫殿、墓葬和织物的装饰中,形象美丽绚丽,有时是单独的牡丹花,有时是牡丹花与其他元素的组合。

南北两派瓷器的区别在中国,瓷器可分为南派和北派:南派——以景德镇为代表的青瓷;北派——以刑窑、定窑为代表的白瓷。

河北唐山作为北方瓷都,即是北派瓷器的代表之一,尤其以陶瓷彩绘而著称。

陶瓷彩绘作为陶瓷艺术的一种,具有悠久的历史,最初源于景德镇。

早期的唐山陶瓷彩绘做工粗糙,瓷味甚浓,工艺特点明显。

到了近现代随着社会的发展,人们审美趣味的改变,唐山陶瓷有了很大的发展。

特别是玉兰瓷和白玉瓷的出现,以及近年来骨质瓷的兴起,都把我国的白瓷文化发展到了极致。

现代唐山陶瓷彩绘业也发展迅速,与景德镇以青花为主的彩绘有了极大的区别,新彩为主的手绘和独具唐山特色的喷彩瓷构成了唐山彩瓷的两道风景。

两地彩绘的区别显而易见,景德镇的陶瓷文化源远流长,各种传统技法完备成熟,到了现代虽有创新但始终能找到其祖宗的身影。

而唐山的陶瓷彩绘却不同,由于受传统的影响比较少,再者地近津京,津京两地的书画家的不断介入,使陶瓷彩绘有了很大的发展。

因为新彩和釉下五彩比较适合对中国画的表现,所以发展比较迅速,这也是唐山艺术陶瓷画味十足的原因。

有人说陶瓷彩绘就得有瓷味,这也不无道理。

现代的唐山手绘陶瓷大都是中国画的复制,画味太浓而瓷味太少,创新之作寥寥。

传统的瓷画形式朴实,并具有装饰性,但是过于陈旧,缺少神采,无时代感。

而纯中国画的复制虽然有韵味,但总是感觉和纸画有一定的差别。

怎样才能创作出既有时代感又有韵味,且有陶瓷特点的作品,是摆在现代陶瓷艺术家面前的一道难题。

可喜的是近几年有不少艺术家已经认识到了这一点,开始尝试和开发了一些创新的作品。

艺术是需要创新的,这是艺术生命之所在。

陶瓷彩绘也是一样,正如民国时期珠山八友把中国画元素带进陶瓷绘画中一样,现代艺术理念也必将走进现代陶瓷装饰艺术中。

从某种角度说,艺术陶瓷也是商品,它的兴衰不可能不受市场之左右,从六七十年代唐山喷彩陶瓷和八九十年代陶瓷壁画的兴衰便可见一斑。

至本世纪由于社会的发展,人民生活水平的提高以及审美追求的改变,中高档艺术陶瓷渐渐走入人们的生活,近年来日用陶瓷的艺术化也说明了这一点。

唐代邢窑瓷器装饰纹样形成原因分析作者:赵亚楠周逢年来源:《美与时代·上》2022年第03期摘要:唐代邢窑瓷器的装饰纹样丰富多彩,每一种传统纹样在文化的发展革新中不断变化,而中外文化的融合是装饰纹样得以创新和发展的前提和基础。

除此之外,当时的社会文化、宗教、审美意识等也对瓷器纹样的发展产生了重要影响作用。

关键词:唐代;邢窑瓷器;装饰纹样邢窑位于今河北省邢台市内丘县和临城县祁村一带,窑址众多,包括内丘窑址、临城窑址、邢台窑址等。

自南北朝时期开始烧制青瓷与白瓷,隋唐时期瓷器烧制业逐渐发展壮大,元代以后走向衰落。

南北朝时期主要以生产青瓷为主,在烧制青瓷的基础上创烧出了白瓷,为之后白瓷的发展奠定了坚实的基础。

隋朝时期,邢窑开始由青瓷向白瓷转型,白瓷的烧制水平得到了提高,窑址数量多达十多处,规模也逐渐扩大。

到了唐代,以往以青瓷为主的局面逐渐被打破,形成了南青北白的局面,白瓷也获得了“类银似雪”的美誉,为之后白瓷和彩瓷的发展打下了深厚的基础。

元代时期,邢窑以生产白釉瓷为主,黑釉瓷为辅,并且兼烧三彩和钧瓷,其发展在唐代达到了鼎盛,直到元代以后才退出了历史舞台。

邢窑作为北方最早烧制白瓷的窑场,于1996年被国务院列入第四批全国重点文物保护单位,邢窑瓷器是我国陶瓷史上重要的里程碑,其涵括的文学价值和科研价值十分显著。

其中,邢窑瓷器的装饰纹样也随着朝代的更迭而不断变化,成为社会变革的缩影,蕴含着丰富的文化内涵。

一、唐代邢窑瓷器装饰技法提起邢窑瓷器,世人大多印象为素面无装饰。

但经过对邢窑遗址的进一步研究显示,只有早期邢窑瓷器为素面少纹饰,自唐代开始,邢窑瓷器发展进入鼎盛时期,便开始逐渐出现各种装饰技法,特别是晚唐时期,装饰技法愈加成熟,主要分为胎体装饰、彩绘装饰和剪纸漏花装饰三种。

(一)胎体装饰胎体装饰是在瓷胎基本成型后用模印等方法对瓷面进行一些简单的装饰。

初唐时期,邢窑装饰技法以胎体装饰为主,例如模印、戳印、刻花等技法,但由于此时期技术等因素不够成熟,装饰也只是一些简单的弦纹,风格较为淳朴自然。

第1章绪论1.1研究背景宝相花纹样是中国植物纹样发展期的典型代表。

植物纹样一直是世界装饰纹样中不可或缺的一部分。

在我国地位也同样重要,同西方相比较而言,植物纹样在我国兴盛的时间较晚。

汉晋以前我国装饰图案题材多为动物神兽纹、几何纹、云气纹。

经过汉代丝绸之路的初开,渐渐与外来文化进行交流,少量植物纹样传入,但也并不占主导地位。

直到魏晋隋唐时期丝绸之路的发展,大量植物纹样伴随着佛教文化开始传入中国,本土纹样与外来植物纹样的结合,使更多具有中国特色的植物装饰纹样出现,植物图案题材开始占据主要位置,在中国逐渐成熟。

宝相花纹样在这种多元文化融合发展的时代背景下产生。

在整个历史发展状况当中,唐代是发展速度较快的一个时期,它引领着当时的政治、经济、文化、外交、贸易的发展。

在这样一个繁荣的时代,人们对于闲情逸致的生活也有了一定的追求,思想上有所转换,不在单一的追求天赋神受的观念,开始从大自然中吸取创作灵感,去真正的感受大自然之中的瞬息万变。

植物纹样是装饰纹样中占据十分重要的地位,随着时代的发展,文化的进步,宝相花纹样在植物纹样发展史上举足轻重。

但相比较西方的发展上来看,我国的植物纹样发展速度相对迟缓,经过丝绸之路的初开,外来文化的交流增多,大量的植物纹样伴随佛教文化的传入,许多具有中国特色的植物纹样逐渐形成,植物纹样题材的纹样因此占据了主要地位,并在中国逐渐成熟。

这是后期宝相花形成的主要原因。

根据资料的调研可以发现,早期,最先传入我国的外来文化是佛学思想,伴随着佛教文化及态度的莲花纹样走进了中华大地,并与我国本土文化相结合,带动了我国植物纹样的发展,推动着宝相花纹样的形成。

宝相花纹样是自然与想象结合的产物,它经过了多元文化的艺术加工和想象,是及美貌和内涵于一身的理想花卉纹样。

它的用途十分广泛,在从建筑、织物、器物等载体上都可以发现宝相花纹样的形象。

尤其在唐代这一时期,可以说宝相花纹样的完美气质被表现的淋漓尽致,这一时期宝相花纹样丰腴唯美,十分华贵大气,表现力强。

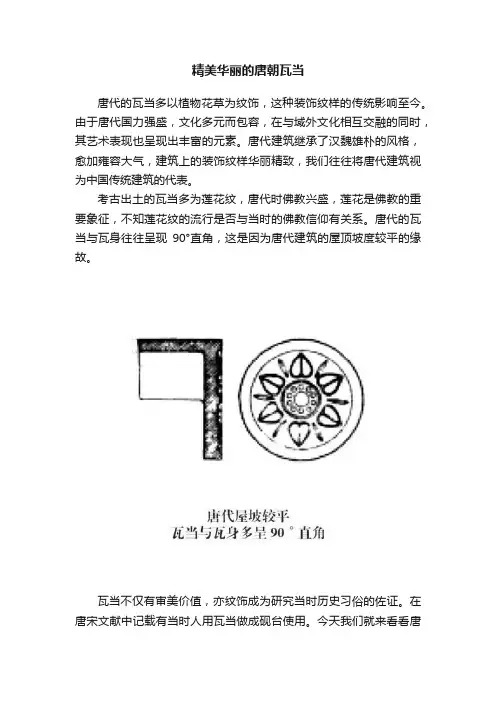

精美华丽的唐朝瓦当

唐代的瓦当多以植物花草为纹饰,这种装饰纹样的传统影响至今。

由于唐代国力强盛,文化多元而包容,在与域外文化相互交融的同时,其艺术表现也呈现出丰富的元素。

唐代建筑继承了汉魏雄朴的风格,愈加雍容大气,建筑上的装饰纹样华丽精致,我们往往将唐代建筑视为中国传统建筑的代表。

考古出土的瓦当多为莲花纹,唐代时佛教兴盛,莲花是佛教的重要象征,不知莲花纹的流行是否与当时的佛教信仰有关系。

唐代的瓦当与瓦身往往呈现90°直角,这是因为唐代建筑的屋顶坡度较平的缘故。

瓦当不仅有审美价值,亦纹饰成为研究当时历史习俗的佐证。

在唐宋文献中记载有当时人用瓦当做成砚台使用。

今天我们就来看看唐

代的瓦当纹饰。

唐代瓦当■

唐代羽人瓦当,显著的西域文化元素■。

唐草纹矢量

唐草纹是一种具有悠久历史的装饰纹样,起源于近东的叙利亚,后流传至中亚、欧洲和非洲等地。

在中国,唐草纹被称为蕃莲纹或西蕃莲。

它是一种寓意吉祥、生机勃勃的纹样。

唐草纹矢量图是指以唐草纹为题材的矢量图形。

矢量图是一种基于几何图形和线条的图像,相较于位图图像,它具有无损放大、色彩鲜艳、线条流畅等优点。

唐草纹矢量图常用于装饰、设计、印刷等领域。

唐草纹矢量图的特点如下:

1. 线条流畅:唐草纹矢量图的线条饱满、流畅,富有动感,呈现出一种生机勃勃的气息。

2. 图案连续:唐草纹矢量图通常采用二方连续或四方连续的构图方式,形成一种连续不断的视觉效果。

3. 元素丰富:唐草纹矢量图的题材包括忍冬、荷花、兰花、牡丹等花草,以及各种吉祥图案和花鸟虫鱼等。

4. 色彩鲜艳:唐草纹矢量图的颜色鲜明,对比度高,使图案更加引人注目。

5. 寓意吉祥:唐草纹矢量图寓意着生机勃勃、长久、圆满等吉祥寓意,广泛应用于各种喜庆场合。

唐草纹矢量图在我国的传统文化中具有深厚的底蕴,它在现代设计中也发挥着重要的作用。

无论是平面设计、装饰艺术还是时尚领域,唐草纹矢量图都是一种富有创意和韵味的元素。

瓷器莲花纹饰的演变我国用莲花作为装饰题材大约始于周代。

这时的莲纹缺乏写实感,属于较为抽象的莲纹。

到了春秋中晚期,青铜器上的莲纹开始趋于写实。

1923年河南新郑出土的莲鹤方壶是一件装饰写实莲纹的代表作品。

壶盖四周外侈的双层透雕莲瓣形象逼真,已经非常接近真实的莲瓣。

与其相似的还有1955年安徽寿县出土的莲瓣方壶。

河北易县燕下都十六号墓出土的陶方壶也装饰有类似的莲纹。

战国陶器上的莲纹基本上延续了春秋时期的风格,但莲瓣数量明显减少。

东汉时期,佛教自印度传入我国。

随着佛教的兴起,莲花作为佛教文化中的重要文化象征,在佛教艺术中莲花的图案造型随处可见,无论是石窟寺的柱础、藻井,还是佛像的台座、背光,都普遍与莲花有着不解之缘。

莲花纹饰出现在我国瓷器上面,则首见于六朝青瓷。

魏晋南北朝是中华文化大融合的时代。

中国的汉族文化和少数民族文化与来自印度的佛教文化互相融合,共同推进着中国文化艺术的发展。

受佛教艺术的影响,三国、西晋瓷器上出现了佛像、忍冬等与佛教有关的纹饰。

东晋晚期,瓷器上开始出现了简单的莲瓣纹。

东晋青瓷在质地和釉色上比以前有显著提高,“瓷”的特点更加鲜明。

为突出青翠如玉的釉质,东晋青瓷一改早期繁缛的装饰,仅饰以简单的弦纹或褐色彩斑。

东晋晚期,盘碗类器物开始装饰简单的刻划莲瓣纹。

从现有资料看,东晋青瓷中饰有莲瓣纹的器物数量有限,品种也较少。

一般碗类多装饰在外壁,盘类则装饰在内心。

装饰技法也较单调,多属划花、刻花之类。

南北朝时期,佛教受到统治者的重视和扶持。

据史载,南朝梁代佛教最兴盛时佛寺多达两千多所,北魏末期僧尼多达两百余万人。

随着民间信佛者的剧增和大量寺庙、石窟的修建,佛教艺术的影响已深入到各个领域。

在各种工艺品中,莲花题材几乎无处不见。

它从东晋时期的初露端倪发展到了鼎盛时期。

莲纹此时不仅大量装饰在盘碗类圆器上,也广泛用于罐、尊等琢器上。

装饰技法大为拓展,更为丰富,除了延用重线浅刻外,还采用浮雕、堆塑、模印帖花等多种技法。

细说荷文化与佛文化细说荷文化与佛文化宗教是人类的一种重大的文化现象。

印度佛教传入中国后形成三大支派:即“汉传佛教” “藏传佛教”和“南传佛教”。

外来佛教文化与中国的儒家文化、道家文化相互影响、相互渗透和相互融合,共同发展,又形成中国的佛教文化。

它不仅有玄奥的佛学、佛经、佛宗、佛事和佛器;而且有驰名的佛山、佛寺、佛塔、佛窟、佛像和佛画;还有充满高度哲理的禅宗禅语和生动有趣的寓言故事等。

在这些浩如烟海、沁人心扉的佛教文化中,孕育着具有佛教象征意义和某种灵性的名物:花木草虫、飞禽走兽,其中佛教与花木有缘,如菩提树(梵文Pod.hi)、娑罗树(梵文sala)、阎浮树(梵文Jambu)和芯刍(梵文BhikSS)等,被称为印度佛教的“圣木”与“圣草”。

而莲花(包括睡莲和荷花)更是视为佛教的象征——崇高、圣洁、吉祥、平安、素雅、光明、贞静等,并赋予它神秘的色彩,代表神异,代表美好理想的化身,尊为“圣花”,借以扩大佛教的影响力。

佛教始祖与莲花在佛教创立之前的印度婆罗门教就崇尚莲花。

相传创造世界的大梵天,就是坐在莲花上出生的。

上古印度人崇拜的自然物中就有莲花。

在古印度的古典文学中,常常以莲花比喻美丽的姑娘。

如著名的史诗(罗摩衍那)中说:“悉多有位女郎长得仪容秀美,浑身却像涂上污泥的莲藕,闪光的美容从不显露。

”印度是佛教的发祥地,佛教对莲花非常尊重,为百花中不可比拟。

在佛教的始祖佛陀降生前,古印度北部迦毗卫国(在今尼泊尔南部提罗拉科特附近)的国王饭王的宫庭中出现八种瑞祥景象:百鸟群集,鸣相和悦耳,四时花木一同盛开,池沼内突然长出朵奇妙的白莲花,大如车盖等。

王后摩耶夫人得预感,从梦中惊醒,凝神静思,退入后宫。

这时天上的菩萨化作一头六牙白象入脑......释迹牟尼生之初,在音根中又闪出千道金光,每一道金光化作一朵千叶白莲,每朵莲花之中还坐着一位盘交叉、足心向上的小菩萨。

印度佛经将释迹牟尼诞生与莲花联系起来。

释迦牟尼成道后,转法(布道)时坐的座位,被叫“莲花座”,相应的坐叫“…莲花坐势”。

宝相花纹的概念宝相花纹是一种在中国艺术和建筑中广泛应用的纹饰形式,它具有深厚的文化内涵和独特的艺术风格。

宝相花纹起源于佛教艺术,最早出现在早期佛教寺庙的雕塑和壁画中,后来逐渐发展为装饰艺术的一种重要形式,不仅在寺庙建筑中使用,还广泛应用于宫殿、园林和居民楼中。

宝相花纹的名称来源于佛教术语“宝相”,它是指佛陀的身体特征和神圣光辉的象征。

宝相花纹通过各种图案和符号的组合来表达佛教的教义和哲学观念,传达着对生命、宇宙和人文精神的认识和追求。

它融合了佛教艺术、宗教思想、历史文化和民族特色,具有独特的审美价值和艺术表达方式。

在宝相花纹中,最常见的图案包括:莲花、八宝、寿字、如意、双鱼、瑞兽、云纹等。

莲花是佛教中的圣花,象征着纯洁、智慧和觉悟,常常作为装饰雕塑和绘画中的主要元素。

八宝是佛教中常用的象征物,代表着吉祥、财富和福报,在建筑和家具上常常被用作纹饰图案。

双鱼象征着幸福和繁衍,在佛教传统中也表示对佛法的信仰和持守。

瑞兽则是一种独特的神兽形象,具有驱邪避邪、招财纳福的寓意。

宝相花纹的艺术风格多样,它既体现了中国传统艺术的特点,又吸收了外来文化的影响。

它注重图案的对称和对比,在表达美感的同时,也体现了中国人对和谐和平衡的追求。

宝相花纹的色彩丰富多样,常常采用红、黄、蓝、绿等鲜艳的颜色,使整个图案更加生动活泼。

此外,宝相花纹还注重线条和纹理的处理,通过精雕细琢和装饰手法,使图案更加精美细腻。

宝相花纹的应用范围广泛,不仅出现在建筑和家具上,还可见于陶瓷、织锦、木雕、石刻、绘画等艺术形式中。

在古代建筑中,宝相花纹常被用来装饰门窗、柱子、梁架等构件,为建筑物增添了艺术的魅力。

在陶瓷艺术中,宝相花纹常常出现在瓷器的纹饰和装饰图案中,使瓷器更加华丽和精美。

此外,在绘画和雕塑中,宝相花纹也被用来表现人物形象、描绘故事和表达情感。

宝相花纹不仅具有美学价值,更重要的是它承载着中国传统文化的精髓和智慧。

它传达着对自然、生命和宇宙的敬畏和热爱,表达着人们对幸福、吉祥和美好生活的向往。

九品莲花画案

【最新版】

目录

1.概述:介绍九品莲花画案

2.历史背景:阐述九品莲花画案的起源和发展

3.文化内涵:分析九品莲花画案所蕴含的文化意义

4.艺术价值:探讨九品莲花画案的艺术特点和价值

5.结论:总结九品莲花画案的重要性和影响

正文

九品莲花画案是我国古代一种非常独特的绘画艺术形式,它源于佛教文化,逐渐发展成为一种具有深厚文化内涵和艺术价值的艺术品。

九品莲花画案源于佛教文化,早在南北朝时期,就已经有了关于九品莲花的传说。

随着佛教的传播,九品莲花逐渐成为一种象征佛教信仰的图案。

到了唐代,九品莲花画案开始广泛应用于佛教寺庙的壁画和雕刻艺术中,成为一种独特的艺术形式。

九品莲花画案的文化内涵非常丰富。

莲花是佛教中的重要象征,代表着清净、圣洁和超凡。

九品莲花则代表着九个等级的莲花,寓意着众生可以通过修行达到不同的境界。

在佛教中,九品莲花被认为是通往净土的必经之路,因此,九品莲花画案也被认为是一种寓意深刻的艺术品。

九品莲花画案的艺术价值也非常高。

它采用了精细的线描技法,使得莲花的每一瓣都栩栩如生。

同时,九品莲花画案的构图也非常独特,每朵莲花都以独立的形式存在,但又通过线条的连接,形成了一种有机的统一。

这种独特的艺术形式,使得九品莲花画案在古代艺术品中独树一帜。

总的来说,九品莲花画案是我国古代一种非常重要的艺术品,它既蕴含了深厚的文化内涵,又具有独特的艺术价值。

东方文学专题姓名:魏明珠学号:41202032班级:2012级汉语言文学一班孕育于莲花的神秘宗教2012级汉语言文学一班魏明珠41202032摘要:佛教对我们来说充满了神秘,佛法无边,不是我等凡夫俗子可以窥见,但是,有一点是可以肯定的,佛教的诞生与佛的出现便无一例外的伴随着莲花的存在。

是莲花孕育了佛教,是佛教成就了莲花。

莲即是佛,佛即是莲。

那么,是什么让佛教坚定的选择莲花?莲花和佛教之间有着怎样的意义构建?本文即从莲花的的特性和佛教的选择两方面论述这一问题。

关键词:佛教莲花选择原因莲花是佛教四大吉花之一,又是八宝之一,也是佛教九大象征之一。

莲花在印度佛教文化中的地位很高,可以说莲即是佛,佛即是莲。

人们对佛国圣土充满了敬仰和崇拜,所以对莲花也情有独钟。

据佛教故事记载释迦牟尼降生,“东南西北,各行七步,步步生莲花”。

也有传说释迦牟尼出世时站在莲花上,他得道成佛后传教说法时的座位是莲台,法相亦呈莲花坐势。

莲花是佛教艺术中常见的符号,它被赋予清静祥瑞、驱浊避邪的含义,并象征着崇高圣洁和美好清廉。

佛教把莲花的自然属性与佛教的教义、规则、戒律相类比,逐渐形成了对莲花的宗教崇拜。

一、莲花在佛教中的直观印象莲花与佛教有不解之缘,佛菩萨像端坐于莲花座上,以涉俗利生,一尘不染,可以说“莲”就是“佛”的象征。

佛祖释迦牟尼,端坐在莲花宝座之上,慈眉善目,莲眼低垂;称为“西方三圣”之首的阿弥陀佛和大慈大悲观世音菩萨,也都是坐在莲花之上。

其余的菩萨,有的手执莲花,有的脚踏莲花,或作莲花手势,或向人间抛洒莲花(如天女)。

在佛教建筑与用品上,也到处雕刻、绘制或缝绣各种各色的莲花图案。

莲花与佛教的密切关系,还表现在佛教将许多美好圣洁的事物,以莲花作比喻,以莲花为代表。

在佛教故事中,佛祖释迦牟尼的母亲,长着一双莲花般的美丽清亮的大眼睛。

佛祖降生时,皇宫御苑中出现了八种瑞相,其中最主要的一种瑞相,便是池中突然长出大如车轮的白莲花。

佛祖降生时,在他的舌根上放射出千道金光,每一道金光化作一朵千叶白莲,每朵莲花之中坐着一位盘足交叉,足心向上的小菩萨。

浅谈唐代佛教莲花纹的特点及其形成原因

摘要:莲花纹是在唐代佛教植物纹样装饰艺术中是一种独特而重要的形式。

本文从莲花纹的由来谈起,分别论述了初唐、中唐、盛唐、晚唐佛教艺术中莲花纹的装饰特点,并从佛教传入后的政治经济制度以及宗教地位的提升等方面分析了佛教莲花纹的成因。

关键词:唐代;佛教;莲花纹;特点;成因

中图分类号:j525 文献标识码:a 文章编号:1005-5312(2013)23-0132-02

在佛教中,植物纹样装饰艺术是为了传播佛教的信仰、发扬佛教的教义而形成的一种特有文化。

这样的艺术形式不仅仅能体现出佛教教义中独有的智慧,并且能够积极促进佛教在不同国家和地区的发展以及在不同的社会阶层传播。

当印度佛教传入中国之后,植物装饰纹样成为了佛教中国化的组成部分。

这种文化现象凝结了人们的审美取向、对宗教的情感以及对植物的细微观察和文明交往中的丰富的文化内涵。

一、莲花纹的由来

莲花,是我国的传统花卉。

《尔雅》中有“荷,芙渠……其实莲”的记载,古名芙渠或芙蓉,现称荷花,盛开时花朵较大,结果时既可观赏,也可食用,圆形叶、形突,春秋战国时曾用作饰纹样。

《楞严经》云:“尔时世尊,从肉髻中,涌百宝光,光中涌出,千叶宝莲,有化如来,坐宝莲上……”。

《维摩经·佛国品》曰:“不著世间如莲花,常善入于寂行”。

《诸经要解》说:“故十方诸佛,同生

于淤泥之浊,三身证觉,俱坐于莲台之上”。

可见莲花虽出于淤泥,却是从烦恼中解脱,是佛国净土的圣人化身。

自佛教传入我国,便以莲花作为佛教标志,代表“清净”,象征“纯洁”,寓意“吉祥”。

因此莲花在佛教装饰艺术中成了主要的装饰题材。

特别是在南北朝时期,随着佛教的广泛传播,极为流行。

在陶瓷、石刻、服饰和彩绘上到处可见。

表现形式有单线、多线、宝装、凸面、正面、侧面、宽瓣、单独、连续、单色、彩色、雕凿和镂刻等,变化众多,以后历朝历代都比较盛行,是我国古代常用的吉祥、如意寓意的图案之一。

装饰纹样,我国古代称为“纹镂”,现在一般称作“花纹”、“图案”、“纹饰”、“花样”、“模样”。

莲花做为装饰纹样,自春秋战国时期就已经在青铜器上有所出现,但大量使用是在佛教传入中国之后,南北朝的后期,随着佛教在中国的兴起才开始大量使用的,它经常出现在宝座、头光、瓷器、藻井中心等上面。

北朝时期的莲花纹多以写实的造型为主,选取俯视的角度来表现,中心为圆行的莲蓬,周围为均匀分布的花瓣,花瓣数量、层次和造型的变化也非常丰富。

二、唐代佛教艺术中莲花纹的装饰特点

初唐的莲花图案基本是隋代图案的延续。

莲花多以桃形莲瓣纹与云头纹、叶形纹组合而成,花形成放射状。

花中多留空地,纹样简洁大方,形象秀丽活泼,色彩明快,富有洒脱俊逸的神韵,画面布局结构稳定中透露着流动。

中唐时期莲花纹图案,是继盛唐图案之后向前发展的又一高峰。

以祥禽瑞兽纹装饰于井心莲花图案之中。

莲花纹式中,单元花瓣纹以由桃形莲瓣为主逐渐转向以云气纹装饰为主。

结构也逐渐由辐射式转为向心式,少了一些张扬,多了几分内敛和含蓄。

盛唐时期莲花图案层次繁缛华丽,富有富贵宝相气。

莲花图案花纹层次增多,形象丰富,有多裂叶形团花、桃形莲瓣团花、圆叶形团花以及三种花形团花,是团花最为丰富的时期。

这个时期,已经看不到明显的莲花特征,其造型的装饰变化达到了鼎盛,华丽而不失庄严的气势。

整体结构呈向外辐射状,这正是盛唐“有容乃大”思想所形成的盛世景象的完美体现。

晚唐时期莲花纹图案,基本为延续了中唐的图案。

图案形成了程式化,纹样仍以装饰祥禽瑞兽的莲花纹为主,外侧装饰团花、卷草、回纹等,但较前更为简化。

三、唐代佛教艺术中莲花纹的形成原因

在佛教东传进入中土之前,中国植物装饰纹样并不流行,当时装饰纹样的主要是以我国本土神话中的仙人、神兽和云纹为主。

伴随着中外贸易往来的更加频繁,中国与欧洲、西亚和中亚等地的文化交流日益频繁,使得佛教也途经西域传播到了中原,当然,佛教中装饰艺术也随之而来。

随着佛教不断加快而迅速向内地传播,从汉代到南北朝,已经在中国北部地区兴盛起来,“当时的中国,一直处于频繁的战乱与分裂当中,这就为佛教传入中国并且能够在中国得到迅速发展提供了良好的契机。

做为外来的宗教,佛教所宣传的

“秉死、轮回”、“因果报应”的思想,把人们从眼前的苦难现实转移到无法验证的来世幸福上。

这这样就使得佛教能够征服中国各个阶层的人士,特别是到了唐代,由于佛教的盛行,出现了大量佛教植物装饰纹样,例如:忍冬、莲花、石榴花等植物装饰纹样,并且创造出了“宝相”、“卷草”等纹样。

植物纹样在唐朝得到了空前的发展,成为了当时装饰纹样中最重要的题材。

唐代初期所实行的政治制度,基本上沿用前代隋朝的政治体制,但是在某些方面做了一些改进,因此比隋朝时期的更加完善、缜密,进一步加强了中央集权制。

如发展并完善了三省六部制。

唐初,中央的主要机构为三省、六部、一台、五监、九寺。

地方上实行州县两级制。

太宗时,又在州之上设道,作为监察区。

三省长官起初均为宰相,共议国事。

后因宰相权利太大,古太宗给其他官员加上“参预朝政”、“参议得失”、“同中书门下平章事”等头衔,担任宰相。

使得宰相权利分于三省,又由品级较低的官吏担任宰相,这样就更多的削弱了相权,加强了皇权,同时也更加便于发挥整个统治集团的意志。

府兵是唐代的重要军事力量,其编制的基本单位是折冲府(又称军府)。

大约四成的军府分布在京师所在的关中,便于中央政府掌握兵权。

战时必须由皇帝命将率军出征,当战争结束,将领回朝,士卒回军府,将领没有固定的军队,这样使得武将无法干预朝政。

科举制始创于隋朝,到唐朝进一步的发展并且完善,成为选拔官僚的最主要的方法。

随着科举制的推行,唐朝的学校教育也日益发展。

使得一大批寒门庶子也能通过科举的途径能够活跃在朝廷

的中间,成为中坚力量。

但科举制更有利于庶族和地主阶级的参政,从而也进一步扩大了封建统治阶级的基础。

在经济上,隋朝唐初,战争频发,人口死散很多,土地大量荒废,社会经济几乎停滞。

唐朝为了维护社会稳定,恢复并发展农业,保证税收收入,采取了很多措施,其中最主要的就是推行了均田制和租庸调制,这样在一定程度上抑制了土地的兼并,维护小农经济的作用,促进了土地私有制的发展。

唐朝又在隋朝的《开皇律》的基础之上,修成《永徽律疏》,后世称为《唐律疏议》,是我国现存的最早的一部完整的封建法典。

唐太宗能任人唯贤,知人善用;开言路,虚心纳谏,重用魏征等;并采取了一些以农为本,减轻徭赋,休养生息,厉行节约,完善科举制度等政策,使得社会出现了安宁的局面。

当时年号为“贞观”(627年—649年),史称“贞观之治”这是唐朝的第一个盛世,同时为后来的开元盛世奠定了基础。

宗教的社会地位与影响力,唐朝时可谓是最高的。

无论是中国本土的道教和儒教,还是外来的佛教和伊斯兰教,都在当时得到了空前的发展。

由于经济繁荣,越来越多的人文雅士关注到宗教上面来,王维(701年-761年,一说699年—761年),字摩诘,汉族,河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县,唐朝诗人,有“诗佛”之称。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”开元九年(721年)中进士,任太乐丞。

王维是盛唐诗人的代表,今存诗400余首,重要诗作有《相思》《山居秋暝》等。

王维精通佛学,受禅宗影响很大。

佛教有一部《维摩诘经》,是王维名

和字的由来。

唐朝的壁画也非常发达,莫高窟与墓室壁画都是传世精品。

正是在这样一种社会背景之下,才形成了唐朝在历史上国力强盛、经济繁荣、文化发达的时代,在这里使得外域文化能够更多的传入中国,并且能够逐渐渗入到各个阶层。

正是因为这样的时代背景,使得工艺美术得到巨大的发展,也成为佛教艺术发展的重要时期。

在莲花纹装饰题材方面,无论是在造型、组织还是在结构、色彩方面以及审美风格方面,都受到了外来文化的影响,形成了独具一格的特征。

唐朝是我国佛教艺术的一个转折期,在此之前,人们受制于当时传统的固有思想,处在自在观念的阶段。

随着唐代社会的全面发展,对外交流的日益频繁,经济的日益繁荣,使得人们开始逐渐认识到自己的主体地位,开始进入到了自为阶段,从而使得人们的审美取向逐渐转移到植物花卉题材上。

参考文献:

[1]党家萱.唐代佛教植物装饰纹样研究[d].陕西:西北大学,2009.

[2]王鹤睿.老子思想对和谐世界的启示意义[d].沈阳:沈阳师范大学,2009.

[3]袁承志.净土·君子·女人——中国古代莲花图像研究[d].重庆:西南师范大学,2001.

[4]张晓霞.论唐代文化的多元化对植物装饰纹样的影响[j].内

蒙古大学艺术学院学报,2007.4:88-89.。