城市内涝灾害风险评估及综合应对研究进展

- 格式:pdf

- 大小:758.07 KB

- 文档页数:6

城市内涝灾害风险评估与管理城市内涝灾害是世界各地普遍存在的一种重要自然灾害,特别是在城市化进程不断加速的当下,城市内涝灾害对人们的生命财产安全和城市发展稳定产生了严重影响。

因此,对城市内涝灾害的风险进行评估与管理,变得尤为重要。

城市内涝灾害风险评估是通过对城市内涝灾害的可能性和潜在影响进行系统分析和综合评价,旨在确定灾害发生的概率和可能造成的损失,并为相关决策提供科学依据。

对于城市内涝灾害风险的评估,需要考虑多种因素,包括城市的气候特征、地形地势、城市规划、排水系统、以及土地利用等。

首先,城市的气候特征对城市内涝灾害风险评估起着重要作用。

气候因素是城市内涝灾害发生的直接原因,降雨的强度和频率直接决定了城市内涝的程度。

因此,了解历史降雨数据以及未来气候变化对城市内涝风险的影响十分关键。

其次,地形地势对城市内涝灾害风险评估也有显著的影响。

地形的高低起伏和地势的平坦程度对城市排水的效率产生直接影响。

在评估中,需要考虑城市地势的变化和规划措施,以及地质条件对城市内涝的影响,并且结合数值模拟和地理信息系统技术进行空间分析。

此外,城市规划和排水系统的设计也是评估城市内涝灾害风险的重要因素。

城市规划需要充分考虑水源管理、排水设施的建设和功能区划,以及土地开发与利用的合理性。

排水系统应具备足够的容量和流速,以迅速将降雨水排出城区,并确保城市的正常运行。

另外,土地利用的合理性对城市内涝灾害风险评估也有重要影响。

城市的不合理土地利用和随意填埋等行为会导致水体自然渗漏的能力降低,增加城市内涝灾害的发生概率。

因此,在评估中应考虑土地利用的类型和密度,并对其进行科学合理的规划和管理。

通过全面考虑上述因素,对城市内涝灾害风险进行评估,并制定相应的管理措施,可以有效减少城市内涝灾害对人们生活和城市发展的影响。

对于风险评估的结果,城市管理部门需要制定相应的应对策略,包括决策依据和响应措施的制定。

此外,对城市内涝灾害风险管理的过程中,需要与相关部门和社区进行密切合作,共同推动城市内涝灾害的预防和减灾工作。

城市洪涝灾害风险评估与控制策略在现代城市化进程中,城市洪涝灾害已经成为一个全球性的问题。

随着气候变化、城市建设和人类活动的加剧,洪涝灾害的风险也在不断增加。

因此,如何评估和控制城市洪涝灾害的风险成为了一个紧迫且重要的议题。

首先,需要进行城市洪涝灾害的风险评估。

这一过程通常包括地形和水文数据的收集,洪涝历史数据的分析以及模型的构建和验证。

地形数据的获取可以通过勘测、遥感技术和地理信息系统等手段实现。

水文数据的收集则需要实地观测和气象站等设施的支持。

考虑到城市洪涝灾害往往与降雨强度和频率密切相关,历史洪涝数据的回顾和分析能够为洪涝灾害的评估提供有力的支持。

最后,通过建立洪涝模型,可以对洪水的传播路径和淹没区域进行模拟和预测,从而评估城市洪涝灾害的风险。

基于风险评估的结果,我们可以制定相应的城市洪涝灾害控制策略。

首先,我们可以采取防洪措施来减少城市洪涝灾害的发生概率和灾害程度。

例如修建堤坝、挖掘蓄洪区和疏浚河道等措施都可以有效地降低洪水的冲击。

其次,我们可以通过改善城市排水系统来提高城市洪涝灾害的承载能力。

这包括加强地下雨水排放系统、提高排水管道的通畅性以及修建雨水花园等绿色雨水治理设施。

再次,我们可以通过规划控制城市扩张节奏和方向,减少城市表面的不透水区域,以改善城市洪涝灾害的情况。

朝向可持续城市的建设,推动低影响开发和生态城市规划等都是有利于减缓城市洪涝灾害风险的控制策略。

此外,还应加强城市洪涝灾害的预警和应急管理。

通过建立完善的监测体系,及时掌握洪涝灾害的动态,可以有效地提前发布预警信息,减少洪涝灾害的损失。

同时,建立应急响应机制,加强社会救援能力,提高居民的自防能力和自救能力,对于降低城市洪涝灾害的风险至关重要。

最后,为了加强城市洪涝灾害的风险评估与控制策略,我们需要更多的社会参与和国际合作。

只有通过共同的努力,才能更好地应对城市洪涝灾害带来的挑战。

政府、企业、学术界和社会各界应该加强合作,共同研究和推进城市洪涝灾害的风险评估与控制策略。

城市洪涝灾害的风险评估与管理在现代城市的快速发展中,城市洪涝灾害成为了一个日益严峻的挑战。

每当雨季来临,许多城市都面临着内涝、洪水泛滥等问题,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。

因此,对城市洪涝灾害进行科学的风险评估与有效的管理显得尤为重要。

城市洪涝灾害的形成原因是多方面的。

首先,城市化进程的加速导致了大量的土地被硬化,自然的透水地面减少,雨水无法迅速渗透到地下,而是在地表迅速汇集。

其次,城市的排水系统建设跟不上城市发展的步伐,管道老化、管径过小、排水能力不足等问题普遍存在。

再者,气候变化使得极端天气事件增多,暴雨的频率和强度不断增加,超出了城市现有排水设施的承受能力。

此外,城市规划不合理,如在低洼地区建设大量建筑物,也加剧了洪涝灾害的风险。

要对城市洪涝灾害进行风险评估,需要综合考虑多个因素。

一是地理和地形条件,包括城市所处的地理位置、海拔高度、地形起伏等。

位于江河湖海周边、地势低洼的城市更容易受到洪涝灾害的影响。

二是气象和水文条件,了解当地的降雨规律、暴雨强度和洪水历史数据,有助于预测未来可能发生的洪涝灾害的规模和频率。

三是城市的排水系统状况,包括排水管道的布局、管径大小、泵站的能力等。

四是土地利用情况,如城市中的绿地、水域面积以及建筑物的分布密度等。

五是人口和经济因素,人口密集、经济活动集中的地区,洪涝灾害造成的损失往往更为严重。

为了进行准确的风险评估,可以采用多种方法和技术。

实地调查是基础,通过对城市的地形、排水设施等进行实地勘察,获取第一手资料。

利用地理信息系统(GIS)技术,将各种相关数据进行整合和分析,绘制出城市洪涝灾害风险图,直观地展示不同区域的风险等级。

还可以建立数学模型,模拟降雨和洪水的流动过程,预测可能的淹没范围和水深。

此外,参考历史洪涝灾害的案例,总结经验教训,也能为风险评估提供有益的参考。

在完成风险评估后,就需要制定相应的管理策略来降低灾害的影响。

加强城市排水系统的建设和维护是关键。

洪涝灾害风险评估与防灾对策研究洪涝灾害是自然灾害中最为常见也是最具破坏力的一种。

尤其是在近些年来,洪涝灾害频发,给社会带来了巨大的损失和灾难。

为了更好地预防和减轻洪涝灾害的影响,进行洪涝灾害风险评估与防灾对策的研究和实践就显得尤为重要。

首先,洪涝灾害风险评估是防灾工作中的关键环节。

只有对洪涝灾害的风险进行合理评估,才能准确把握潜在的灾害危险性和可能造成的损失,进而采取相应的防灾措施。

洪涝灾害风险评估需要考虑多个因素,如地理环境、气候变化、地形地貌等。

通过对数据的收集和分析,可以建立模型,量化洪涝灾害风险。

这有助于政府和决策者制定合理的防灾政策和指导措施。

其次,灾害防治是减轻灾害影响的重要手段。

在洪涝灾害防治方面,早期预警系统是不可或缺的一环。

通过准确地监测气象和水文信息,可以及时掌握降雨情况和水位变化,提前预警,及时疏散居民,减少人员伤亡。

此外,水库和堤坝的规划和建设也是重要的防灾措施。

合理利用水资源、改善水利设施,可以有效调节水文过程,减小洪涝灾害的发生和影响。

此外,在洪涝灾害防灾工作中,公众的意识和参与也至关重要。

提高公众的防灾意识,加强教育宣传,可以帮助人们更好地应对洪涝灾害的发生。

同时,公众的参与也能够提供宝贵的防灾信息和反馈,形成一种联防联控的机制。

建立社区防灾体系,加强社区居民的组织和培训,能够在灾害发生时更好地组织疏散和救援,减少灾害造成的损失。

除了以上提到的措施,科技的进步也为洪涝灾害的防治提供了新的手段。

例如,利用遥感和地理信息系统可以更好地监测洪涝灾害的发生和发展趋势,为决策提供科学依据。

另外,新兴技术如人工智能和大数据分析,也能够提供更加精确和准确的洪涝灾害风险评估和预警。

总之,洪涝灾害风险评估与防灾对策的研究和实践对减轻洪涝灾害的影响至关重要。

通过合理评估洪涝灾害风险,采取科学有效的防灾措施,加强公众意识和参与,利用科技手段等多方面的策略,可以最大限度地减小洪涝灾害带来的损失。

在全球气候变化与城镇化背景下,极端气候水文事件的发生频率、影响范围和影响程度都有所增加,洪涝灾害经济财产损失呈显著上升趋势,成为影响国家中长期发展的重大风险之一[1-3]。

近几年,极端气象事件增多,城市暴雨内涝灾害频发,引发社会的广泛关注;城镇化地区暴雨洪涝防治面临巨大的压力与挑战,因此,洪涝灾害研究成为热点。

采用科学的风险评估方法,才可能对变化环境下暴雨洪涝灾害的防治做出明智的决策,及时、有效、持续加大洪涝灾害的综合治理力度[4]。

梳理国内外典型洪涝灾害事件,了解国内外洪涝灾害风险评估研究现状,把握未来主要发展趋势,可为洪涝灾害风险管理决策的制定提供科学依据[5]。

1国内外典型洪涝灾害根据1970-2018年全球洪水灾害频次统计,全球范围内洪涝灾害发生的频次有增长的趋势[6]。

《天气、气候和与水相关的极端事件造成的人员伤亡和经济损失地图集》显示1970-2012年间暴雨和洪水引发的灾害占自然灾害总数的79%,造成的死亡占55%,经济损失达到86%[7]。

2002年8月欧洲大洪水,捷克全国约有22万人紧急避难,水灾经济损失约达30亿欧元。

奥地利经济损失达25~30亿欧元。

德国约34万人受灾,水灾经济损失达到92亿欧元[8]。

2005年卡特里娜飓风引发的洪灾造成了840亿美元经济损失以及1836人死亡,路易斯安娜州的新奥尔良市是重灾之首,飓风引发的风暴潮使新奥尔良市的防洪堤多处溃决,导致80%的城区被淹没,城市生命线系统全面瘫痪,危化品泄漏导致水源污染,疾病蔓延,继而社会动乱[9]。

2011年7-9月,中南半岛的大部分地区降雨量骤然增多,是往年的1.2~1.8倍。

洪灾造成泰国900万人受灾,708人死亡。

曼谷60%~70%的街道被淹没,交通全面中断。

巨灾严重影响了泰国的经济增长,2011年泰国全年GDP 增长率仅为0.1%[10]。

2013年11月8日超强台风“海燕”在菲律宾登陆,“海燕”造成6057人死亡,失踪近1800人,近千万人口受灾,其中,因灾被迫转移的灾民数量超过440万。

洪涝灾害风险评估与应对策略研究随着全球气候变化的不断加剧,洪涝灾害频发成为我们面临的一大挑战。

为了有效应对这一问题,进行洪涝灾害风险评估并制定相应的应对策略显得尤为重要。

首先,洪涝灾害风险评估是确保我们了解灾情、预测未来灾害可能程度的关键步骤。

通过对历史洪涝灾害数据进行收集和分析,可以辨别出灾害发生的规律和趋势。

此外,应用现代科技手段,例如遥感技术和地理信息系统等,可以对洪涝灾害的发生概率进行准确预测。

这样的评估结果将有助于政府和地方管理部门更好地制定应对策略,以及改善相关基础设施的建设和管理。

其次,针对洪涝灾害的应对策略研究需要多方合作、多方参与。

政府、公益组织、企业和民众都应该共同参与到防灾减灾的行动中。

政府在制定应对策略时应做好沟通和协调的工作,确保各方利益得到平衡。

公益组织可发挥重要作用,通过宣传教育,提高公众对灾害的认识和应对能力。

企业应承担社会责任,积极参与资助和支持防灾减灾项目。

作为最广大的群体,民众的主动参与至关重要。

他们可以通过自愿参与志愿者工作、加强个人安全教育和采取积极的环保行动等方式,减少洪涝灾害对自身的影响。

第三,制定具体的应对策略需要根据当地的实际情况和资源状况进行科学分析和评估。

不同地区、不同规模的洪涝灾害所需的应对策略也会有所差异。

比如,一些经济条件有限的地区可能更需要加强基础设施建设和改善排水系统,而一些经济充裕的地区则可以更多地依赖科技手段,例如洪水预警系统和气象监测设备等。

此外,应对策略也应考虑到当地的生态环境,避免对生态系统造成更大的破坏。

因此,制定应对策略需要综合考虑社会、经济、环境等多个因素,并进行动态调整和优化。

最后,应对洪涝灾害的策略应该是长期的、全面的和持续的。

灾害的发生往往是一个渐进的过程,需要长期的防范和应对。

因此,防灾减灾应作为一项长期性任务,纳入各级政府的规划和预算。

只有通过建立完善的预警机制、加强监测预测、提高公众教育和意识、改善基础设施建设和管理等综合措施,我们才能更好地应对洪涝灾害的挑战。

城市内涝灾害防治研究一、引言城市内涝灾害是指在城市中发生的因土地利用、排水设施、水资源等多种因素导致的雨水集中积聚、内部排涝不畅、城市内部环境严重受损的一种灾害。

城市内涝灾害不仅引起了经济损失,而且对居民生产生活带来了极大影响,因此防治城市内涝灾害十分重要。

二、城市内涝灾害的成因(一)土地利用城市的土地利用是城市内涝灾害的主要成因之一。

城市的快速发展和迅速扩张,导致城市用地的压力不断增加,而建筑物的建设、道路的修建、绿化面积的减少等都使得城市土地的水容量减少。

一旦暴雨来临,土地无法正确承载雨水,导致城市内涝灾害的发生。

(二)排水设施城市排水设施的建设和维护也是城市内涝灾害的重要成因。

随着城市的扩大和人口的增加,城市排水设施的建设不能跟上城市的快速发展。

排水管道的老化和堵塞,排污站的水质处理不到位等都会加剧城市内涝灾害的发生。

(三)水资源水是城市生命的保障,但是城市内涝灾害也跟水资源有关。

季风气候的影响和城市周边环境的影响,都使城市的雨水资源变得不稳定。

因此,合理利用城市雨水,安排城市雨水的使用,是防治城市内涝灾害的一个重要点。

三、城市内涝灾害防治方法(一)改善土地利用目前,城市的重点是开发,但是需要注意的是发展需要依靠土地。

因此,改善土地利用更有利于城市的持续发展。

将基础设施合理安排,增加生态绿化,保持土地的水容量,合理利用城市雨水资源等都是改善土地利用的重要措施。

(二)完善排水设施完善城市的排水设施是防治城市内涝灾害的重要措施之一。

对于旧城区,应加强排水设施的维修和改造,对于新建城区,需要规划循环水利用的系统,制定排水设施的建设规划,并加强排水设施的维护与管理。

(三)利用水资源城市内涝灾害的发生,与水资源分配不均有很大关系,因此,科学合理地分配水资源十分重要。

充分利用雨水,并加强净水技术的研究,完善城市的水循环系统,解决城市雨水使用和水资源的分配问题。

四、结论城市内涝灾害不仅影响城市的生产生活,而且能够对居民带来极大的影响。

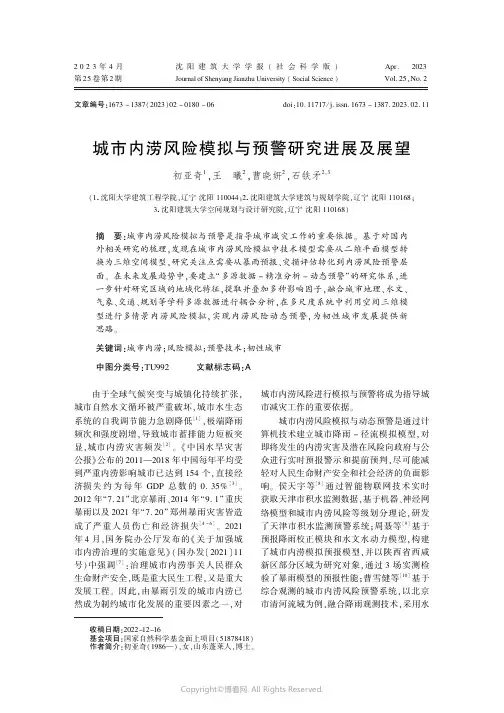

2023年4月第25卷第2期㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)㊀㊀JournalofShenyangJianzhuUniversity(SocialScience)Apr.㊀2023Vol.25ꎬNo.2㊀㊀收稿日期:2022-12-16㊀㊀基金项目:国家自然科学基金面上项目(51878418)㊀㊀作者简介:初亚奇(1986 )ꎬ女ꎬ山东蓬莱人ꎬ博士ꎮ文章编号:1673-1387(2023)02-0180-06doi:10.11717/j.issn.1673-1387.2023.02.11城市内涝风险模拟与预警研究进展及展望初亚奇1ꎬ王㊀曦2ꎬ曹晓妍2ꎬ石铁矛2ꎬ3(1.沈阳大学建筑工程学院ꎬ辽宁沈阳110044ꎻ2.沈阳建筑大学建筑与规划学院ꎬ辽宁沈阳110168ꎻ3.沈阳建筑大学空间规划与设计研究院ꎬ辽宁沈阳110168)摘㊀要:城市内涝风险模拟与预警是指导城市减灾工作的重要依据ꎮ基于对国内外相关研究的梳理ꎬ发现在城市内涝风险模拟中技术模型需要从二维平面模型转换为三维空间模型ꎬ研究关注点需要从暴雨预报㊁灾损评估转化到内涝风险预警层面ꎮ在未来发展趋势中ꎬ要建立 多源数据-精准分析-动态预警 的研究体系ꎬ进一步针对研究区域的地域化特征ꎬ提取并叠加多种影响因子ꎬ融合城市地理㊁水文㊁气象㊁交通㊁规划等学科多源数据进行耦合分析ꎬ在多尺度系统中利用空间三维模型进行多情景内涝风险模拟ꎬ实现内涝风险动态预警ꎬ为韧性城市发展提供新思路ꎮ关键词:城市内涝ꎻ风险模拟ꎻ预警技术ꎻ韧性城市中图分类号:TU992㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀由于全球气候突变与城镇化持续扩张ꎬ城市自然水文循环被严重破坏ꎬ城市水生态系统的自我调节能力急剧降低[1]ꎬ极端降雨频次和强度剧增ꎬ导致城市蓄排能力短板突显ꎬ城市内涝灾害频发[2]ꎮ«中国水旱灾害公报»公布的2011 2018年中国每年平均受到严重内涝影响城市已达到154个ꎬ直接经济损失约为每年GDP总数的0.35%[3]ꎮ2012年 7.21 北京暴雨㊁2014年 9.1 重庆暴雨以及2021年 7.20 郑州暴雨灾害皆造成了严重人员伤亡和经济损失[4-6]ꎮ2021年4月ꎬ国务院办公厅发布的«关于加强城市内涝治理的实施意见»(国办发 2021 11号)中强调[7]:治理城市内涝事关人民群众生命财产安全ꎬ既是重大民生工程ꎬ又是重大发展工程ꎮ因此ꎬ由暴雨引发的城市内涝已然成为制约城市化发展的重要因素之一ꎬ对城市内涝风险进行模拟与预警将成为指导城市减灾工作的重要依据ꎮ城市内涝风险模拟与动态预警是通过计算机技术建立城市降雨-径流模拟模型ꎬ对即将发生的内涝灾害及潜在风险向政府与公众进行实时预报警示和提前预判ꎬ尽可能减轻对人民生命财产安全和社会经济的负面影响ꎮ侯天宇等[8]通过智能物联网技术实时获取天津市积水监测数据ꎬ基于机器㊁神经网络模型和城市内涝风险等级划分理论ꎬ研发了天津市积水监测预警系统ꎻ周聂等[9]基于预报降雨校正模块和水文水动力模型ꎬ构建了城市内涝模拟预报模型ꎬ并以陕西省西咸新区部分区域为研究对象ꎬ通过3场实测检验了暴雨模型的预报性能ꎻ曹雪健等[10]基于综合观测的城市内涝风险预警系统ꎬ以北京市清河流域为例ꎬ融合降雨观测技术ꎬ采用水第2期初亚奇等:题城市内涝风险模拟与预警研究进展及展望181㊀文模型模拟ꎬ为交通系统提供实时积水深度数据并预测其风险等级ꎮ综上可见ꎬ城市内涝风险模拟与预警研究对城市减灾工作具有极其重要的作用ꎮ研究通过梳理城市内涝风险的相关概念ꎬ对国内外内涝风险模拟与预警技术进行评述和分析ꎬ总结研究中存在的问题ꎬ同时展望城市内涝风险模拟与预警的发展方向ꎬ为构建韧性城市提供理论支撑ꎮ一㊁城市内涝风险影响因子城市内涝是由于短时强降雨或者连续型降雨超出城市排水能力ꎬ导致城市内产生积水灾害的现象[11]ꎮ城市内涝灾害包含致灾因子㊁承灾体与孕灾环境ꎬ三者之间相互作用和相互影响形成的灾害体系如图1所示ꎬ其共同作用导致城市内涝灾害风险具有复杂化㊁动态化以及多维化等明显特征ꎮ图1 内涝灾害系统及其要素结构㊀㊀其中ꎬ致灾因子为引发灾害的主要因素ꎬ通常包括降雨强度㊁径流量和下渗率ꎮ①降雨强度在气象学角度通常是按照降水量12h或24h来划定并区分为小雨到特大暴雨共6个等级ꎻ②径流量是在指定时间段内的地表或地下河流水系某一断面的水体总量ꎻ③下渗率指单位面积下渗到土地中的水量ꎮ孕灾环境包括城市中的地形地貌㊁下垫面等一系列地表环境ꎮ承灾体通常指根据环境㊁用地等受损度确定洪涝灾害承受力ꎮ从城市内涝灾害产生机理角度出发ꎬ在灾害具有潜在风险阶段ꎬ快速城市化对孕灾环境造成了一定的影响ꎬ一定程度地增加了内涝灾害的产生ꎻ在灾害产生阶段ꎬ致灾因子可能引发城市内涝ꎻ在灾害发展阶段ꎬ承灾体的较为脆弱导致灾害继续发展ꎻ内涝灾害是致灾因子和孕灾环境相互作用㊁风险叠加ꎬ并给承灾体带来消极影响的过程ꎮ中国内涝风险等级一般基于积水深度和积水时间进行划分[12]ꎬ每个等级对应不同的积水深度和时间ꎬ同时代表受灾害影响的程度ꎬ可用于道路交通㊁城市基础设施等预警ꎮ二㊁国内外研究进展1.城市暴雨内涝风险模拟研究城市内涝风险模拟是依据地理信息系统(GeologicInformationSystemꎬGIS)对城市空间与水文过程进行分析模拟的技术方法[13]ꎮ目前ꎬ大量研究是基于GIS分析手段在研究区域进行空间数据提取㊁调整与收集等[14]ꎬ同时利用GIS系统数据与其他水文数字模型相结合ꎬ对不同降雨重现期的情景进行模拟ꎬ预测其不同情景的雨洪情况ꎬ再通过相关分析方法对区域风险进行评价与预判[15]ꎬ对城市内涝灾害防控有着积极作用ꎮ而相关的国内外研究主要集中于运用水文模型对城市降雨时空变化过程进行分析模拟ꎬ以求得其灾害风险变化状态[16-17](见图2)ꎮ城市水文模型正在向整体化㊁综合化㊁集成化发展ꎬ这一趋势将对数据的多元性㊁研究尺度的复杂性提供较强的技术支撑ꎮ目前常用的模型主要包括暴雨洪水管理模型(StormWaterManagementModelꎬSWMM)㊁MIKEURBAN㊁Info ̄Works㊁MUSIC等[18-19](见表1)ꎬ其中ꎬSWMM模型可结合GIS软件数据进行交互对接ꎬ多用于城市管网的水力学模拟[20]ꎻMUSIC模型可基于DEM模型数据进行模拟ꎬ如施露等[21]采用MIKEFLOOD模型模拟了不同降雨条件下ꎬ传统开发模型和低影响开发模式下引发的降雨径流量的量化对比ꎮ梁志承等[22]提出了蚁群算法与SCS-CN水文模型耦合优化不透水面空间格局的方法ꎬ增加地面雨水入渗量ꎬ应用于景182㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第25卷图2 水文水力学模型研究进展表1 城市水文模型分类开发时间开发机构名称应用方向优点和缺点1971美国国家环保署SWMM模拟城市降雨径流过程ꎻ动态降雨-径流水质水量预测和管理应用最广泛的分布式水文模型ꎬ但地表汇流过程简略ꎬ无法描述具体的雨洪空间流动过程1972美国农业部水土保持局SCS ̄CN模拟流域水文过程中下垫面与降雨径流的关系需求数据和内部模型结构简单ꎬ快速计算集水区径流ꎬ但需要根据不同地块进行参数校准1976荷兰Delft大学Delft3D降雨洪水㊁污染扩散过程模拟较好适应曲面结构ꎬ操作便捷便于设计调试ꎬ稳定性高ꎬ但不适用于大尺度环境1978英国Wallingford水利学所Info ̄Works城市水文水力模拟等有效模拟城市管道流及复杂的水文循环过程ꎬ但需要参数较多1984丹麦水力研究所MOUSE模拟城市径流㊁管道水流的城市暴雨径流模型可连续模拟暴雨事件ꎬ但更侧重于灰色基础设施1994美国农业部SWAT分布式流域水文模拟ꎻ非点源污染模拟等分单元㊁分环节模拟ꎬ便于进行模型扩展ꎬ但更适用于水质污染分析2000中国水利水电科学研究院和天津市气象局UFDSM城市雨洪模拟对中国雨洪条件适应性较强ꎬ但是应用检验相对少2003USEPASUSTAIN城市暴雨处理及分析集成模型ꎬ针对低影响开发的水文㊁水力和水质评估可评估LID和BMP设施下水量水质达标所需造价ꎬ对降雨过程模拟完整ꎬ但是不适用于城市大尺度2006DHI公司MIKEFLOOD动态耦合的城市雨洪模型ꎬ地表水流域的三维模拟可比较前后水文循环效果ꎬ但不适用于不规则边界地形观格局指数对不透水面空间格局的分析ꎬ对不同重现期下1h连续降雨事件进行模拟ꎬ对比景观格局优化前后的方案发现ꎬ优化后的方案在不同重现期下对径流系数均有一定程度的消减ꎮ目前ꎬ大量国外学者在研究从计算机领域引入大数据模型来处理复杂且海量的数据ꎬ探索运用大数据方法进行城市内涝模拟ꎮBehzad等[23]以墨尔本市东南地区作为研究区域ꎬ运用MIKEFLOOD模型进行内涝模拟ꎬ在高精度DEM数据基础之上对二维水动力进行了计算ꎬ准确㊁快速地模拟该城市内涝过程ꎮ梅超等[24]将SWMM与地表淹没模块进行耦合ꎬ构建了研究区城市内涝淹没数值模型ꎬ模拟两种重现期情景下的内涝过程ꎬ对比不同重现期下高峰期与平峰期路网运行状态ꎬ发现两种重现期下高峰期道路平均通行速度比平峰期分别下降了19.3%和37.4%ꎮ根据对城市内涝风险模拟相关技术方法进行的梳理研究ꎬ可以看出研究正逐渐转向大数据综合分析空间信息㊁水文信息与环境信息ꎬ并将上述多源信息数据纳入城市空间第2期初亚奇等:题城市内涝风险模拟与预警研究进展及展望183㊀规划决策的技术过程ꎮ2.城市暴雨内涝风险预警研究针对城市暴雨内涝风险预警的研究主要集中于减少因内涝造成的人员与财产损失㊁提升城市减灾能力等方面ꎮ美国国家环保署依托GIS平台开发了SWMM的预处理及后处理软件ꎬ辅助开展损失评估[25]ꎮJonkmans等[26]使用水力模型并根据灾害损失曲线ꎬ对荷兰南部洪水灾害损失进行了评估ꎬ不仅能估算直接经济损失ꎬ还可考量间接经济损失和人员伤亡ꎻBisht等[27]通过综合环境脆弱性和应灾能力评估洪水风险ꎬ并利用空间显式贝叶斯网络模型对洪水风险进行了建模ꎬ该模型可用于评估和改进现有预警的效果ꎻ纪颖波等[28]以北京某大学为研究区域ꎬ构建了基于情境假设的城市暴雨灾害模拟模型ꎬ并通过引入径向基函数网络构建了警情分析模型ꎬ利用数理统计方法寻求致灾风险要素与警情指标之间的关系ꎬ从而建立了城市内涝风险预警指标体系ꎬ对提升城市内涝灾害应急减灾能力有一定的研究价值ꎮ目前ꎬ国内外学者对城市内涝风险预警的研究基本是以暴雨预报的形式为主ꎬ关注点相对集中于内涝风险的灾损情况ꎬ对于城市内涝风险预警还没有达到一定的精准性与针对性ꎮ因此ꎬ在城市内涝风险预警方面ꎬ应从韧性城市理论角度出发ꎬ通过气象云图变化数据㊁交通车辆的扰动数据以及城市下垫面等多元数据进行耦合分析ꎬ对城市内涝风险区或风险点实行实时动态预警ꎮ三㊁未来研究趋势展望现阶段针对城市暴雨内涝风险的模拟研究虽然成果较多ꎬ但中国地域差异性较大ꎬ区域多元化特征明显ꎬ地域性内涝灾害影响因素研究仍显不足ꎬ没有充分结合不同地域的实际情况ꎬ存在基础数据缺失㊁测量数据误差㊁模拟软件精度不足以及计算误差等一系列问题ꎬ模拟过程中大多应用二维平面水文模型进行模拟ꎮ在未来研究中应运用三维空间水文分析模型ꎬ开发更为精准化的模型技术ꎮ在城市暴雨内涝风险预警层面ꎬ现有研究主要集中于气象预报与灾损评估方面ꎬ多为单要素线性分析ꎬ具有一定的局限性ꎬ缺少多种要素影响下的城市内涝分析以及整体变化趋势分析ꎮ研究应从系统化㊁体系化角度切入ꎬ针对不同区域城市内涝灾害机理进行更为深入的研究ꎬ将气象数据㊁交通数据以及城市下垫面等多源数据与城市内涝紧密联系ꎬ利用多源数据进行定量分析ꎬ探寻多源数据耦合分析下的城市内涝风险规律ꎬ建立实时监测㊁精准诊断㊁动态预警 技术路线ꎬ对韧性城市建设中将要或可能出现的内涝风险进行精准预判ꎮ1.基于城市空间三维模型的城市暴雨内涝风险模拟㊀㊀基于城市遥感影像数据㊁气象数据㊁绿地系统㊁水系统㊁建筑物空间容量㊁道路系统以及排水基础设施等多源数据ꎬ将地质地貌㊁大气云图㊁城市空间格局㊁车辆扰动㊁汇水㊁排水等多种要素耦合叠加ꎬ对城市内涝风险区进行不同安全等级划分ꎻ在 区域流域-城市-城区 多尺度耦合体系中ꎬ利用GIS技术㊁遥感技术与水文模拟技术等多种技术ꎬ如结合MIKEFLOOD㊁SWMM等城市水文模型对不同重现期下的暴雨径流进行模拟ꎬ用于识别城市内涝风险区或内涝风险点ꎻ基于城市内涝多源数据融合ꎬ运用多种技术方法ꎬ提高数字模型的精确化程度ꎬ为城市内涝风险预警提供数据支撑ꎮ2.基于多源数据的城市内涝风险动态预警在城市内涝风险预警方面ꎬ对城市内涝与多种影响因子之间的内在关联进行深入分析ꎬ并通过数字模型进行定量模拟ꎬ更为系统性地反映城市内涝的综合情况ꎮ除了提取一般影响因子以外ꎬ还需要进一步探寻城市内涝风险的特殊影响因子ꎬ主要包括:①通过气象云图变化数据预测城市空间降雨量ꎬ并利用专业仪器实时监测内涝点的水深与急流风险区ꎻ②通过交通系统中机动车辆行驶对道路积水的扰动ꎬ研究其扰动对降雨径流以及内涝加剧速率的影响ꎻ③通过地面建筑物的184㊀㊀㊀㊀沈阳建筑大学学报(社会科学版)第25卷空间容量与特征对雨水径流的影响ꎬ识别城市内涝风险区范围边界ꎻ④研究城市地表(绿地㊁透水土壤等)自然滞蓄能力对地表径流的减缓影响ꎮ通过将一般影响因子与特殊影响因子叠加综合ꎬ进行周期性变化分析ꎬ得到多情景模型推测结果ꎮ最终基于多源数据进行耦合系统分析与多情景模拟ꎬ运用城市地理㊁水文㊁气象㊁交通㊁规划等学科交叉的动态数据分析方法ꎬ精准识别城市内涝风险区ꎬ实现城市内涝风险实时动态预警ꎮ四㊁结㊀语目前ꎬ针对城市暴雨内涝风险模拟与预警的研究已取得较多成果ꎬ但也存在一定的不足ꎬ从暴雨预报㊁灾损评估向内涝风险动态预警转变仍需要进行深入研究ꎬ对城市微气候变化对降雨量时空变化的影响㊁城市下垫面与内涝风险区的空间关系㊁机动车行驶过程对道路积水扰动后的径流变化等方面学术界尚无相关研究ꎮ在下一步研究中ꎬ将以 多源数据-精准分析-动态预警 为体系ꎬ针对研究区域的地域化特征ꎬ对城市内涝机理进行更为深入的分析ꎬ提取并叠加多种影响因子ꎬ基于地理㊁水文㊁气象㊁交通㊁规划等学科多源数据进行耦合分析ꎬ在多尺度系统中利用空间三维模型进行多情景模拟ꎬ实现城市内涝风险实时动态预警ꎬ最大程度提升城市的弹性空间ꎬ为韧性城市发展提供新思路ꎮ参考文献:[1]㊀夏军ꎬ翟金良ꎬ占车生.我国水资源研究与发展的若干思考[J].地球科学进展ꎬ2011ꎬ26(9):905-915.[2]㊀杨冬冬ꎬ曹磊ꎬ赵新ꎬ等.灰绿基础设施耦合的 海绵系统 示范基地构建:天津大学阅读体验舱景观规划设计[J].中国园林ꎬ2017ꎬ33(9):61-66.[3]㊀孔锋.我国城市暴雨内涝灾害风险综合治理初探[J].中国减灾ꎬ2021(17):23-27. [4]㊀张杰ꎬ史培军ꎬ杨静ꎬ等.北京地区景观城市化进程对暴雨过程的影响:以 7 21 暴雨为例[J].地理学报ꎬ2020ꎬ75(1):113-125. [5]㊀李伟ꎬ高俊波ꎬ祁旭阳ꎬ等.基于耦合雨洪模型的城市内涝数值模拟与风险分析[J].水利技术监督ꎬ2021(12):56-61.[6]㊀陈文龙ꎬ杨芳ꎬ宋利祥ꎬ等.高密度城市暴雨洪涝防御对策:郑州 7 20 特大暴雨启示[J].中国水利ꎬ2021(15):18-20. [7]㊀翟国方.韧性城市与雨洪韧性[J].西部人居环境学刊ꎬ2022ꎬ37(1):4.[8]㊀侯天宇ꎬ梁好ꎬ霍凯ꎬ等.基于智能物联网技术的天津城市积水监测预警系统[J].气象研究与应用ꎬ2021ꎬ42(1):85-89. [9]㊀周聂ꎬ侯精明ꎬ苏锋ꎬ等.基于陆气耦合的城市内涝高分辨率模拟预报方法[J].中国给水排水ꎬ2021ꎬ37(21):131-138.[10]曹雪健ꎬ戚友存ꎬ李梦迪ꎬ等.极端暴雨威胁下的城市内涝风险预警系统研究[J].大气科学ꎬ2022ꎬ46(4):953-964.[11]李瑶ꎬ胡潭高ꎬ潘骁骏ꎬ等.城市内涝灾害模拟与灾情风险评估研究进展[J].地理信息世界ꎬ2017ꎬ24(6):42-49.[12]邓金运ꎬ刘聪聪.不同土地利用类型下城市内涝风险及损失评估[J].安全与环境学报ꎬ2018ꎬ18(6):2293-2299.[13]林美霞.基于海绵城市建设的厦门城市暴雨内涝灾害风险研究[D].西安:西安科技大学ꎬ2017.[14]石铁矛ꎬ卜英杰ꎬ石羽.基于POI数据的沈阳城市生活服务设施空间格局研究[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版)ꎬ2021ꎬ23(3):217-224.[15]汤鹏ꎬ王玮ꎬ张展ꎬ等.海绵城市建设中建成区雨洪格局的量化研究[J].南京林业大学学报(自然科学版)ꎬ2018ꎬ42(1):15-20. [16]徐美ꎬ刘舒ꎬ孙杨ꎬ等.利用洪涝模型进行城市内涝风险快速识别与预警[J].武汉大学学报(信息科学版)ꎬ2020ꎬ45(8):1185-1194. [17]ZHANGQFꎬWUZFꎬGUOGHꎬetal.Explicittheurbanwaterloggingspatialvariationanditsdrivingfactors:thestepwiseclusteranalysismodelandhierarchicalpartitioninganalysisapproach[J].Scienceofthetotalenvironmentꎬ2021ꎬ763:143041.[18]LINJYꎬHEPꎬYANGLꎬetal.Predictingfutureurbanwaterlogging ̄proneareasbycouplingthemaximumentropyandFLUSmodel[J].Sustainablecitiesandsocietyꎬ2022ꎬ80:103812.第2期初亚奇等:题城市内涝风险模拟与预警研究进展及展望185㊀[19]CAMILLATꎬNORASꎬHARRIKꎬetal.Assessmentofstormwaterpollutantloadsandsourceareacontributionswithstormwatermanagementmodel(SWMM)[J].Journalofenvironmentalmanagementꎬ2019ꎬ233:719-727. [20]王慧亮ꎬ吴泽宁ꎬ胡彩虹.基于GIS与SWMM耦合的城市暴雨洪水淹没分析[J].人民黄河ꎬ2017ꎬ39(8):31-35.[21]施露ꎬ董增川ꎬ付晓花ꎬ等.MikeFlood在中小河流洪涝风险分析中的应用[J].河海大学学报(自然科学版)ꎬ2017ꎬ45(4):350-357. [22]梁志承ꎬ赵耀龙ꎬ付迎春.耦合蚁群算法和SCS ̄CN水文模型的城市不透水面空间格局优化[J].地球信息科学学报ꎬ2017ꎬ19(10):1315-1326.[23]BEHZADJꎬPETERMB.Arapidurbanfloodinundationanddamageasessmentmodel[J].Journalofhydrologyꎬ2018ꎬ564:1085-1098.[24]梅超ꎬ陈宇枫ꎬ刘家宏ꎬ等.基于情景模拟的城市内涝对道路交通的影响评估[J].水资源保护ꎬ2022ꎬ38(6):31-38.[25]彭定志.基于RS和GIS的水文模型以及洪灾监测评估系统的研究[D].武汉:武汉大学ꎬ2005.[26]JONKMANSNꎬBOCKARJOVAMꎬKOKMꎬetal.IntegratedhydrodynamicandeconomicmodellingofflooddamageintheNetherlands[J].Ecologicaleconomicsꎬ2018ꎬ66(1):77-90.[27]BISHTDSꎬCHATTERJEECꎬKALAKOTISꎬetal.ModelingurbanfloodsanddrainageusingSWMMandMIKEurban:acasestudy[J].Naturalhazardsꎬ2016ꎬ84(2):749-776. [28]纪颖波ꎬ钟炜ꎬ姜腾腾ꎬ等.面向预案响应机制的城市内涝可控及推演机制研究[J].中国给水排水ꎬ2015ꎬ31(10):8-11.ResearchProgressandProspectofUrbanWaterloggingRiskSimulationandEarlyWarningCHUYaqi1ꎬWANGXi2ꎬCAOXiaoyan2ꎬSHITiemao2ꎬ3(1.SchoolofCivilEngineeringandArchitectureꎬShenyangUniversityꎬShenyang110044ꎬChinaꎻ2.SchoolofArchitectureandUrbanPlanningꎬShenyangJianzhuUniversityꎬShenyang110168ꎬChinaꎻ3.InstituteofSpatialPlanningandDesignꎬShenyangJianzhuUniversityꎬShenyang110168ꎬChina)Abstract:Urbanwaterloggingrisksimulationandearlywarningisanimportantbasisforguidingurbandisasterreduction.Basedonthereviewofrelevantresearchathomeandabroadꎬitisfoundthatthetechnicalmodelinurbanwaterloggingrisksimulationneedstobetransformedfromtwo ̄dimensionalplanemodeltothree ̄dimensionalspacemodelꎬandtheresearchfocusneedstobetransformedfromrainstormforecastanddisasterlossassessmenttowaterloggingriskearlywarning.Inthefuturedevelopmenttrendꎬitisnecessarytoestablisharesearchsystemof multi ̄sourcedata ̄precisionanalysis ̄dynamicwarning .Furtherꎬaccordingtotheregionalcharacteristicsofthestudyareaꎬvariousinfluencingfactorsareextractedandsuperimposedꎬandmulti ̄sourcedataofurbangeographyꎬhydrologyꎬmeteorologyꎬtransportationꎬplanningandotherdisciplinesareintegratedforcouplinganalysis.Inthemulti ̄scalesystemꎬthespatialthree ̄dimensionalmodelisusedtosimulatethemulti ̄scenariowaterloggingriskꎬrealizethedynamicearlywarningofwaterloggingriskꎬandprovidenewideasforthedevelopmentofresilientcities.Keywords:urbanwaterlogging:risksimulation:earlywarningtechnology:resilientcities(责任编辑:王丽娜㊀英文审校:林㊀昊)。

洪涝灾害风险评估与预警对策研究自古以来,洪涝灾害一直是人类社会面临的严重问题之一。

由于人口增长和城市化的快速发展,洪涝灾害对社会生产和人民生活带来的影响日益显著。

因此,洪涝灾害风险评估和预警对策的研究变得尤为重要。

首先,洪涝灾害风险评估是对可能发生的洪涝灾害的潜在影响进行科学评估,并提供决策支持。

这种评估可以从多个方面进行,包括气候变化和地质条件等。

对于气候变化的评估,需要考虑全球变暖的影响,特别是降雨量和降雨模式的变化对洪涝灾害的可能影响。

同时,地质条件也是评估洪涝灾害风险的重要因素之一。

地质条件包括地表形态、土壤类型、植被覆盖等,这些条件会对洪水的形成和扩散产生直接影响。

因此,综合考虑气候变化和地质条件,进行洪涝灾害风险评估是必要的。

其次,针对洪涝灾害的预警系统也至关重要。

预警系统可以及时发现洪涝灾害的迹象,并及时采取应对措施,减少灾害对人民的影响。

预警系统的建立需要依托先进的科学技术,如遥感、气象和水文监测等技术手段,以及有效的管理和制度支持。

通过监测降水、水位和地质条件等数据,预警系统可以实现对洪涝灾害的实时监测和预测,从而提前采取相应的防范措施。

此外,预警系统还需与公众沟通,提高人民的防灾意识和应对能力。

只有通过科学的预警系统,我们才能更好地应对洪涝灾害。

然而,洪涝灾害风险评估和预警对策的研究仍然面临一些挑战。

首先,数据收集和质量不足是一个重要问题。

洪涝灾害发生的数据通常不完整,且质量参差不齐。

这给风险评估和预警系统的建立带来了困难。

其次,专业人员的缺乏也是一个制约因素。

由于对洪涝灾害风险评估与预警对策研究的需求不断增加,但相应的专业人员却相对匮乏。

这不仅制约了相关研究的进展,也妨碍了洪涝灾害的有效防控。

因此,在洪涝灾害风险评估与预警对策的研究中,我们应当加强数据收集、提高数据质量,同时加大对相关专业人才的培养和引进。

此外,政府部门应积极投入,提供资金支持和政策扶持,推动洪涝灾害风险评估与预警对策的研究进程。

城市洪涝灾害风险评估与防控技术随着城市化的快速发展,城市洪涝灾害风险评估与防控技术已经成为当前亟待解决的问题之一。

洪涝灾害将城市基础设施和生活环境的有效运行造成严重影响,给人们的生命和财产安全带来威胁。

因此,如何进行科学有效的洪涝灾害风险评估和有效的防控措施是当下亟待解决的问题。

一、城市洪涝灾害的风险评估城市洪涝灾害风险评估是对城市洪涝灾害危险程度和可能造成影响进行分析和评价的科学方法。

针对风险评估,一般采用定量风险评估和定性风险评估两种方法。

(一)定量风险评估定量风险评估是采用科学的数学统计方法,基于已知和未知的预测数据,使用概率分布函数评估洪涝灾害发生的概率和强度。

其基本原理是通过对历史洪涝灾害数据的分析,得到洪涝灾害发生的可能性、对城市建筑和生活的破坏性影响、经济损失等评估指标,科学地评价城市洪涝灾害风险。

(二)定性风险评估定性风险评估是依靠专家的经验和知识,借助 Subjective Probability 分析法,在考虑到洪涝灾害的各项影响因素的基础上,用语义判断、关系判断和意见汇聚等方法,来评估洪涝灾害风险的一种方法。

这种方法比较灵活、简单,但是主观因素较大。

二、大数据技术在城市洪涝灾害评估中的应用随着大数据时代的到来,城市洪涝灾害评估的数据越来越丰富,而如何处理和分析这些数据成为了大家关心的问题。

而大数据技术的出现,使得我们能够快速有效地分析城市洪涝灾害的风险。

(一)预测模型对于城市洪涝灾害预测模型构建,利用大数据技术,我们能够整合全国各个气象台的气象数据和地理信息数据,快速模拟、预测城市洪涝灾害的概率和强度。

在这个过程中,关键技术包括数据的存储、数据的分析和算法的设计。

(二)风险评估模型对于城市洪涝灾害的风险评估模型,大数据技术应用广泛。

例如,我们可以利用基于大数据的人工智能技术,分析历史数据以及城市发展变化趋势来进行风险评估。

同时,我们还可以利用大数据挖掘的技术,分析城市地理信息和土地利用情况,实现景观分析和洪水模拟,从而有效评估洪涝灾害带来的影响。

广州市城市灾害风险评估与防范研究近年来,全球气候变化的影响越发明显,城市灾害频发。

作为中国南方最重要的城市之一,广州市自然灾害频率相对较高,包括台风、洪涝、地质灾害等多种类型。

因此,对广州市城市灾害风险进行科学评估并采取防范措施势在必行。

首先,广州市的气候和地理条件决定了其极易受到台风的影响。

每年夏秋交替时,广州市都有可能遭受强台风袭击,给城市交通、建筑物和居民生活带来严重威胁。

因此,广州市的城市规划和建设必须考虑台风的影响,确保基础设施的抗风能力,提高居民的自救和互救能力。

在城市规划中,应合理设置疏散通道,优化建筑设计,确保建筑物的耐台风能力,并在灾害发生前做好应急预案。

其次,广州市的洪涝问题也不容忽视。

由于广州市地势较低,降雨量较大时易出现积水现象。

为了解决洪涝问题,除了维护、疏通排水系统外,还需要建设雨水利用系统,在城市规划中充分考虑自然水文系统,采取合理的污水处理和雨水收集利用措施。

此外,应加强城市森林和湿地的保护和建设,提高城市的抗洪能力。

另外,广州市也面临地质灾害的风险。

广州市位于珠江三角洲平原,地质环境复杂多变。

例如,盐水地区地基沉降现象较为明显,在建设过程中应加强地基处理,确保建筑物的牢固稳定。

此外,广州市周边还存在滑坡、崩塌等地质灾害隐患,因此在城市规划中应通过地质调查和工程技术手段,对潜在灾害隐患区进行识别和风险评估,制定相应的防灾措施。

在城市灾害风险评估与防范研究中,科学技术的支持起着至关重要的作用。

利用遥感、地理信息系统等现代技术手段,可以对广州市的自然环境、灾害风险进行全面、精细的分析,为城市规划和决策提供科学依据。

此外,还可以利用气象、地质、水文等数据建立风险模型,对潜在的城市灾害风险进行预测和评估,提前做好准备。

除了科学技术支持外,广州市的城市灾害风险评估与防范研究还需要社会各方的参与和合作。

政府部门应制定相关的法律法规,加强对城市建设的管理和监督,推动城市规划和建设的可持续发展。

内涝治理对策研究报告一、引言1.1 背景与目的内涝,指的是城市排水系统无法有效排除大雨造成的积涝现象,给城市交通、居民生活等带来严重影响。

为了解决内涝问题,提高城市抗洪能力,本研究旨在研究内涝治理对策,探索有效的防范与减灾措施。

1.2 研究方法通过搜集近年来国内外相关研究与治理项目资料,结合实地调查和专家访谈,综合分析内涝治理对策的可行性和效果。

二、内涝治理现状分析2.1 内涝发生原因内涝的主要原因有:降雨强度大、排水系统设计不合理、城市扩张导致水源减少等。

这些原因导致城市在遇到暴雨天气时,排水系统容易发生堵塞,从而导致内涝现象。

2.2 国内外内涝治理经验2.2.1 国内治理经验国内一些城市已经开展了一系列内涝治理项目。

例如,上海通过提高排水量,更新排水设施,改善城市排水系统的防洪能力。

此外,一些城市还注重水系管理,加强绿地建设等,提高城市的自然排水能力。

2.2.2 国际治理经验国际上一些发达国家也面临着内涝问题,他们采取了一些有效的治理对策。

例如,日本通过修建大型水库、设立调蓄池等,用于暴雨时的雨水蓄存和减缓排放,防止城市积涝。

另外,一些欧洲国家采用生态工程的方法,通过湿地修复、绿地保护等,提高城市自然排水能力。

2.3 内涝治理的挑战2.3.1 城市化进程的影响城市化进程导致城市面积的扩大,土地利用的改变,这对内涝治理提出了新的挑战。

城市规划和建设过程中,应考虑到内涝的风险,合理规划排水系统和绿地建设,减少内涝的发生。

2.3.2 气候变化的影响气候变化导致降雨模式的改变,增加了城市内涝的发生频率和强度。

内涝治理需考虑气候变化的影响,提高排水系统的适应能力。

三、内涝治理对策3.1 完善城市排水系统3.1.1 提高排水设施的设计和建设水平城市排水系统应合理设计,增加排水能力。

通过修建雨水蓄存设施、人工湿地、雨水花园等,增强城市自然排水能力。

3.1.2 加强排水管网的维护与管理定期清理排水管网,解决管道堵塞问题,确保排水系统畅通。

内涝防治调研报告一、调研背景近年来,随着城市化的快速发展和极端天气事件的增多,城市内涝问题日益突出。

内涝不仅给居民生活造成了巨大不便,还对城市基础设施和经济发展产生了严重影响。

为了有效防治内涝问题,本次调研旨在深入了解内涝产生原因及防治措施,并提出针对性的建议。

二、调研方法本次调研采取了问卷调查、专家访谈和实地观察相结合的方式。

共发放了100份问卷,其中涵盖了不同年龄和职业的居民。

此外,还与城市规划部门和水利专家进行了深入交流,并实地考察了多个内涝点位。

三、调研结果1. 内涝原因分析根据调研结果,内涝主要原因包括城市排水系统不完善、地质条件不利、雨量异常等。

城市排水设施的老化和不完善导致排水能力不足,地质条件恶劣导致地下水位上升,降雨异常导致雨水无法及时排除。

2. 内涝程度评估调研结果显示,内涝程度主要取决于区域排水设施的状况、建筑密度和地形条件。

调查发现,人口密集区、低洼地和建筑密集区更容易遭受内涝影响。

3. 内涝防治措施经专家和调查结果综合分析,提出以下内涝防治措施:3.1 提升城市排水系统能力改造和完善城市排水设施,增加排水能力,确保雨水能够及时排除。

3.2 加强城市规划和建设管理合理规划城市建设,避免过度密集和低洼地的建设,减少内涝风险。

3.3 宣传和教育居民加强内涝防治知识的宣传和教育,提高市民的防灾意识和应急能力。

四、结论与建议内涝是城市面临的重要问题,需要采取综合措施加以解决。

为此,建议政府加大对城市排水系统和建设管理的投入,提升内涝防治的能力。

同时,也需要提高居民的防灾意识,加强宣传和教育工作,提高居民的应急能力。

只有全社会的共同努力,才能有效防治内涝问题,确保城市的安全和发展。

洪涝灾害风险评估与防治对策研究洪涝灾害是世界各地经常发生的一种自然灾害,对人类生命和财产造成了巨大的威胁。

因此,如何进行洪涝灾害风险评估,并制定相应的防治对策,成为了当今社会亟需解决的问题。

首先,洪涝灾害风险评估是预测和评估洪涝事件的可能性和危害程度的过程。

这一过程需要考虑多个因素,如降雨量、径流系数、地形等。

一种常用的方法是利用数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)和遥感技术对流域的地形特征进行分析,得出洪涝水深和受灾范围的空间分布。

同时,还可以利用历史洪水事件的统计数据,通过概率分析和统计模型,推算出未来洪涝事件的可能性和受灾程度。

这些方法可以为决策者提供洪涝灾害潜在风险的信息,有助于合理规划和经济投资。

其次,洪涝灾害防治对策的制定是基于风险评估结果和社会经济发展需求而进行的。

从整体上看,洪涝灾害的防治包括减灾和治理两个方面。

减灾措施侧重于降低洪涝灾害的风险,主要包括治理上游山洪沟、加固堤坝、改善排水系统等。

其中,山洪沟治理可以通过植被恢复、河床疏浚等手段,减少洪水的汇流量;堤坝加固可以采用高强度材料和防渗设施,提高堤坝的抗洪能力;排水系统改善包括疏浚沟渠、修建雨水收集池等,提高城市排水能力。

此外,为了提高人们对洪涝灾害的应对能力,还需要加强公众的防灾意识和应急准备。

在洪涝灾害的治理方面,可以采取相应的工程措施来减少洪水泛滥的影响。

例如,人工林的建设可以增加植被覆盖,提高土壤的持水能力;修建分流工程可以将洪水分流至安全区域,减少对人类活动和生态环境的破坏;建设淹没区域的水利工程可以利用洪水资源,保护生态环境和农田灌溉。

此外,还可以利用灾害管理技术,如建立洪水预警系统、制定灾害应急预案等,提高对灾害的应对能力和管理水平。

然而,洪涝灾害风险评估和防治对策的制定过程并非一蹴而就,而是需要多方参与和持续关注。

面对不断变化的气候和人类活动对水文环境的影响,我们需要不断改进和完善洪涝灾害风险评估方法,将新的科学成果和技术手段应用于实践。

2024年城市内涝风险评估报告随着城市化进程的加速,城市内涝问题日益凸显,给人们的生活和城市的发展带来了诸多不利影响。

为了有效应对城市内涝灾害,保障城市的安全运行,有必要对 2024 年城市内涝风险进行评估。

一、评估背景近年来,气候变化导致极端天气事件频繁发生,暴雨强度和频率不断增加。

同时,城市建设的快速发展,硬化地面面积不断扩大,城市排水系统的承载能力面临巨大挑战。

在这样的背景下,对城市内涝风险进行科学评估具有重要的现实意义。

二、评估范围与方法本次评估涵盖了城市的建成区以及规划发展区域。

评估方法综合了历史数据分析法、实地勘察法、模型模拟法等多种手段。

通过收集历年的降水数据、城市地形地貌资料、排水系统设计图等,分析内涝发生的频率和强度。

实地勘察城市的河道、排水管网、低洼地带等易涝区域,了解实际情况。

利用先进的水文水动力模型,模拟不同降水情景下城市内涝的发展趋势。

三、城市内涝成因分析1、气候变化极端暴雨天气增多,降水强度超过城市排水系统的设计标准,导致雨水无法及时排出。

2、城市建设城市开发过程中,大量的绿地、湿地被侵占,减少了雨水的自然渗透和存储能力。

同时,建筑物和道路的密集建设,使得地表径流系数增大,雨水迅速汇集。

3、排水系统老化与不足部分城市的排水管网建设年代久远,管径偏小、管道老化、堵塞等问题严重,排水能力有限。

4、管理不善城市排水设施的维护管理不到位,日常清淤工作不及时,导致排水效率降低。

四、2024 年降水预测根据气象部门的研究和预测,2024 年本市降水总量预计与往年平均水平相当,但极端降水事件的发生概率有所增加。

特别是在夏季,可能会出现短时间内强降水的情况,给城市排水带来较大压力。

五、城市地形与水系对排水的影响城市地形的高低起伏直接影响雨水的流向和汇集速度。

一些地势低洼的区域,如老旧城区、地下停车场等,容易形成积水。

城市水系的分布和连通性也对排水起着重要作用。

如果河道狭窄、淤积严重或者被截断,就会影响雨水的顺畅排放,增加内涝风险。

基于层次分析—模糊综合评价法对城市内涝风险评估研究摘要:城市内涝是当前城市发展中普遍存在的问题,对城市的经济发展和居民生活带来了很大的影响。

为了更好地评估城市内涝的风险,本文采用层次分析—模糊综合评价法对城市内涝风险进行了研究,并提出了相应的评估模型。

通过对层次分析—模糊综合评价法的原理和应用进行了分析,构建了城市内涝风险评估的指标体系,并运用该方法进行了实际案例的评估。

结果表明,该方法可以有效评估城市内涝的风险情况,为城市内涝防治提供了一定的参考依据。

1.引言随着城市化进程的加快和气候变化的影响,城市内涝问题日益严重,已成为困扰城市发展的重要环境问题之一。

城市内涝不仅会给城市的经济发展和居民生活带来很大的影响,还会对城市的交通、供水、供电等基础设施造成破坏,严重时甚至会引发灾害。

对城市内涝的风险进行科学评估,有助于采取有效的防治措施,减少内涝对城市的影响。

近年来,随着层次分析和模糊综合评价法在风险评估领域的应用越来越广泛,研究人员开始将这两种方法结合起来,用于城市内涝风险的评估。

层次分析—模糊综合评价法能够克服传统评估方法中主观性和不确定性的缺点,更加符合城市内涝风险评估的需要。

本文将对层次分析—模糊综合评价法在城市内涝风险评估中的应用进行研究,构建城市内涝风险评估的指标体系,并通过实际案例进行评估,为城市内涝防治提供科学依据。

2.层次分析—模糊综合评价法原理分析2.1 层次分析法层次分析法是一种多目标决策方法,通过构建层次结构,将复杂的决策问题分解为多个层次,然后利用专家经验和定量分析的方法确定各层次之间的权重,最终得出综合评价结果。

在城市内涝风险评估中,可以将评估指标划分为不同的层次,如自然环境、城市规划、排水设施、应急预案等,然后确定各个层次之间的权重,计算各项指标的综合得分,从而评估城市内涝的风险情况。

模糊综合评价法是通过对不确定性信息的处理,提供了一种有效的评价决策方法。

该方法可以更好地处理专家经验和模糊信息,减少了主观因素对评价结果的影响。