商业电影和艺术电影的碰撞_对美国_省略_法国_新浪潮_电影美学特征的分析_唐国珺

- 格式:pdf

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:3

法国新浪潮一《电影手册》杂志与新浪潮运动法国著名的电影理论刊物,创办于1951年,由安德烈.巴赞担任主编。

一批受巴赞纪实美学理论影响的青年评论家聚集在这个杂志周围。

《电影手册》的年轻批评家们提出的最具影响力并于日后获得普遍共识的电影观念,就是“作者论”。

“作者论”认为,一个导演对于一部影片占有的分量,应该与一个作家对自己小说占有的分量一样多。

而作家的文风同样可以在电影中置换成“个人影像风格”或“视听语言方式”。

“拍电影,重要的不是制作,而是成为电影的制作者”。

“只要影片表现出最起码的电影技能,明显表现出导演的个性,并且在一系列影片中一贯地显示出风格特征,并且有某种内在的涵义,都可以称为作者电影。

”——特吕弗50年代末,《电影手册》的青年评论家们纷纷从理论研究转向电影创作,构成了蔚为壮观的运动声势,1959年,有24位青年导演拍摄了他们的处女作,而1960年更有43位青年导演加入这一行列。

1959年到1962年的短短4年时间里,百余位新导演拍出了处女作,而且当年的许多年轻导演后来成为了世界级的电影大师。

他们一致地反对当时流行的所谓“优质电影”。

这种“优质电影”实际上是一种被大众兴趣所左右的,按照陈规俗套制作的商业影片。

要以一种艺术趣味来替代商业趣味。

他们声势浩大的奋起推翻和打碎旧存的制片秩序。

这一次运动对商业电影的确形成了极强烈的冲击。

所谓“新浪潮”,可贵之处关键在于“浪潮”二个宇。

综观世界电影史,从未见过有像这样一次,有这么多的人共同参与到一场电影革新运动中来。

然而,有着共同的敌人并不能说明有着共同的美学观念和美学追求。

新浪潮运动内部大致可分为两个松散的派别——《电影手册》派和“左岸”派。

这两个派别的创作自成一体,少有交流。

在题材取向、拍摄方式、导演手法以及风格方面都大相径庭。

但两派的创作都立足个人表达的原创性呈现,讲究个人风格。

鲜明的作者性是这两派得以聚为一体的共同特征。

二《电影手册》派1 青少年题材是《电影手册》派创作的主要题材面,包含着时代感和个人体验的“真实”是他们的影像基调。

电影制作的艺术性及商业性分析随着科技的不断进步,电影制作逐渐成为了当代文化娱乐一种重要的形式,既有艺术的价值又有商业的价值。

电影制作的成功不仅要仰仗出色的演员及剧本,在创作过程中也需要具备一定的艺术性及商业性。

本文将从这两个方面来进行讨论。

一、艺术性一部电影的艺术性,往往来自于她独特的视觉呈现、人物刻画、剧情架构和音乐配合等多方面的重要构成元素。

电影的根源在于艺术,她的创作中并不单单是一种单一的表现形式,而是一整个综合性的展现,需要涵盖多方面的因素。

首先是视觉呈现。

众所周知,电影是一种视觉艺术形式。

在电影制作中,导演与摄影师的意见及配合显得尤为重要。

影像的美感、画面的创意及色彩等,都是必须考虑的因素。

此外,在摄影部分还要考虑灯光设置等因素。

我们可以看到,在电影中,灯光往往是为各种场景设定气氛所使用的重要手段之一。

灯光的变化会直接影响电影画面的效果,如何用灯光来表现一个场景的“意境”是一门非常复杂的艺术,需要导演及摄影师们密切配合,共同完成。

其次是人物刻画。

电影中的人物塑造是非常重要的,因为这关系到电影故事中主要人物的形象和行为,进而影响到观众对于电影故事的理解和接受。

人物形象的塑造不仅仅是演员的表演水平,还需要考虑到剧本对人物的塑造,以及导演对人物的理解等因素。

比如在《肖申克的救赎》中,导演弗兰克 ·德拉邦特对主人公安迪·杜弗兰的人物刻画,使他成为了一个聪明、自信、有远见的人物形象,且在剧情发展中体现出他内在的坚韧和正义感,这样的精彩人物刻画不仅仅是演员表演的功劳,更是导演整体上将人物形象描写得十分细致入微的成果。

最后是剧情架构和音乐配合。

一个好的剧情是一部电影吸引人的根本所在,而音乐只是锦上添花,却也同等重要。

音乐在电影中的作用非常大,能够为电影带来很好的氛围和情感,能够让观众在看电影时更加沉浸在情境中。

在配乐中,建议根据影片的风格、主题和情感气氛来满足不同的情感需求。

比如在《泰坦尼克号》的背景音乐设计上,中庸主旋律的开头 /C,让乐曲的主导声部“悠悠”地独奏,让观众轻轻松松地深深“沉溺”于电影中,更容易让人意识到一个完美的美妙世界。

电影产业发展中的艺术与商业的平衡一、引言电影作为一种文化形式和产业形态已经存在了很长时间,并在不断发展。

艺术与商业之间的平衡一直是电影行业面临的重要问题。

虽然艺术与商业之间的矛盾常常会产生不利影响,但是只有找到良好的平衡点,才能促进电影产业的长远发展。

二、艺术与商业的矛盾电影的艺术性意味着电影需要根据一系列的美学要求创作,旨在表达电影制作者的思想和情感。

然而,电影既是一种文化传媒,也是一种产业形态,与其他产业一样,需要获得一定的经济收益才能生存和发展。

因此,电影必须考虑观众需求以及市场需求,与商业利益对抗或对持的问题在电影产业中一直存在。

三、电影产业艺术与商业的平衡点1. 建立风格定位对于电影制片人来说,要想生存和在市场上站稳脚跟,就必须要有一定量的商业因素。

在寻找良好平衡点的时候,首先要确定电影的定位和风格。

电影制片人可以根据自己的创意和需求来确定电影的发展方向,以满足市场和观众的需求,同时保证电影的艺术性。

2.提高电影质量在保证电影在以商业为导向的同时,电影质量也一定要得到保证。

在投资过程中,制片方应该更多地重视电影制作的质量。

高质量的电影不仅能够吸引更多观众,也会为电影制片人在商业上带来更多的收益。

3. 提升电影制作水平电影制作的技术含量和制作的难度是决定电影制作成功的重要因素之一。

电影制作既要考虑到市场和观众的需求,又要在艺术性上有所提升。

只有制作方打造一支技术精湛的制作团队,增加电影的艺术性和观赏价值,才能让电影得到更好的发展。

4. 营销策略平衡营销是电影产业中不可或缺的部分之一。

为了让电影得到更好的推广和宣传,制片方需要制定出更为全面和有效的营销策略。

在制定营销策略时,要同时兼顾艺术和商业的因素,以达到平衡。

四、电影产业发展中的艺术与商业的平衡通过以上几个方面的考虑,电影制片方可以建立一个平衡的电影制作理念,既能向观众提供观赏性,又不失艺术性。

同时,也为制片人和观众带来了更多的福利和更广阔的市场前景。

|RADIO &TV JOURNAL 2021.3一、法国新浪潮的理论观念———“电影作者论”(一)“电影作者论”的诞生通常人们在谈到“电影作者论”的概念时,总会想起法国新浪潮的主将之一弗朗索瓦·特吕弗。

从某种意义上说,他是“电影作者论”的命名者、倡导者与实践者。

但从世界电影史的梳理与创作实践中,作者论的提出有着更长更深的历史渊源。

早在1943年,“新浪潮之父”安德烈·巴赞就认为电影的价值与电影技术史的发展是电影导演所掌控的电影书写方式。

电影是一种文化脉络的延续与文化逻辑的演变,从早期“用光写作”(指欧洲先锋派法国印象派所提出的观点)的概念提出,到将电影的创作类比为一种书写方式/写作行为,谁拥有“电影主导权”/“电影真正的作者”这一问题便自然而然地产生出来。

1951年,《电影手册》创刊号的主题是“导演即作者”,直到1952年《文本》杂志创刊,才真正明确提出了“导演中心论”,这次概念的提出旨在推崇举荐欧洲艺术导演,诸如英格玛伯格曼、费德里科·费里尼等人。

而后形成的真正与好莱坞主流电影分庭抗礼的电影创作规范与电影实践旗帜———“电影作者论”则是由1964年特吕弗所提出的,此时他不过是一个刚刚崭露头角的电影新秀。

有趣的是,这一将对欧洲电影发展及好莱坞电影创作实践与理论产生影响的论述,是特吕弗参访希区柯克偶然的一次机会促成的。

“电影作者论”在成为评价电影美学艺术价值的命名法的同时,也成为欧洲艺术电影导演自我表达的命名方式。

但这里存在着一种显而易见的矛盾,即在世界理论文化史、艺术史中普遍存在的现实,是任何一种理论概念的提出、发展与实践都不可避免地与本土文化渊源、社会的多重脉络间的复杂关联。

在特吕弗提出“电影作者论”这一概念时,他所面对的社会属性、设定的艺术敌手,并非好莱坞的主流商业电影,而是彼时已陷入艺术模式窠臼、按照陈规俗套制作的大众化的商业电影(法国优质电影)。

“于是,好莱坞电影,尤其是其中‘体制内的天才’,便成为特吕弗策略性地借重的‘他山之石’”。

商业电影与艺术电影叙事取向之差异?ぃ壅? 要]对于商业电影和艺术电影的区别,一般只是被简单地描述为一个是以赢利为目的,一个不以赢利为目的。

本文试图破除这种唯目的论的简单粗暴的区分方式,从更深的层面上来把握商业电影与艺术电影的分野。

笔者认为,对于大众价值观的态度,能够决定导演在影片叙事上的取向。

本文试图通过对两组题材类似的电影的不同叙事取向的具体分析,指出导演对于大众价值观的不同态度。

一般而言,商业电影对于大众的价值观是遵循的,而艺术电影则会不断挑战大众的价值观,突破普通人的道德底线,探寻人性的深度。

?ぃ酃丶?词]商业电影;艺术电影;叙事取向在诸多百科全书中,对于商业电影和艺术电影的区别,一般只是简单地描述为一个是以赢利为目的,一个不以赢利为目的而已。

比如,在《中国百科大辞典》中,艺术电影的定义为:“原为法国一家制片公司的名称,创办于1908年。

……从此‘艺术电影’一词在西方电影学中便专指趣味高雅、注重艺术技巧、不以赢利为惟一目的的影片。

”①而商业电影的定义为:“‘艺术电影’的对称。

西方电影中以赢利为目的的影片的通称。

特点是一味追求缺乏内容的娱乐性,回避真正的社会冲突。

”②可以说,从以上两个简单的定义中,我们实在很难区分出一部电影究竟是商业电影还是艺术电影。

难道仅仅是以它们的票房如何来作为惟一的划分标准吗?我们都知道,有很多艺术电影也曾经有过很好的票房,而有许多以赢利为目的拍摄的商业电影却往往票房惨败。

那么,我们能不能够破除这种唯目的论的简单粗暴的区分方式,从更深的层面上来把握商业电影与艺术电影的分野呢?笔者认为,对于大众价值观的态度,能够决定导演在影片叙事上的取向。

本文分别选择了两组题材类似的电影,通过对这两组题材类似的电影的不同叙事取向的具体分析,我们可以看出导演对于大众价值观的态度。

一般而言,商业电影对于大众的价值观是遵循的,而艺术电影则会不断挑战大众的价值观,突破普通人的道德底线,探寻人性的深度。

美国电影的文化内涵与风格分析第一章美国电影的文化内涵电影作为一种文化艺术形式,必然与当地文化密不可分。

美国电影的文化内涵,可以从以下几个方面来探讨。

1.塑造了美国文化符号美国电影有着强烈的美国味道,它不仅是美国文化的产物,而且也是美国文化的传播媒介。

在美国电影中,可以看到许多具有浓厚美国文化特色的符号,例如自由女神像、国旗、摩托车、牛仔等。

这些符号一方面传递了美国文化的产生、发展、和谐与挣扎的历程,同时也构建了美国文化的象征体系。

2.体现了美国价值观念美国电影在塑造美国文化的同时,也体现了美国价值观念。

例如自由、平等、民主等,而在商业电影中也常有金钱、权利、名誉等与重力有关的价值观念。

美国电影所体现的这些价值观念,既给美国社会带来了许多益处,也有可能存在某些阴暗面,例如贪污、权力斗争等等。

3.反映了美国社会各阶层生活及人性的不同面美国电影不仅呈现了美国人的日常生活,还反映了美国社会各阶层的生活、工作状态及人性的不同面。

在美国电影中,可以看到明星、富豪、警察等各阶层生活的不同。

同时,美国电影也反映了美国人的文化多元性和思想不同样,这主要是由于美国国籍与文化多样化的背景所决定的。

第二章美国电影的风格分析美国电影的风格多种多样,从而使得美国电影在全球范围内广为接受和欣赏。

可以从以下几个方面来分析美国电影的风格。

1.继承了西方电影的优秀传统美国电影的风格深受西方电影优秀传统的影响。

1920年代,以露比“黄金时代”为代表的奥斯卡本萨一度使得美国电影工业发展迅猛,并在电影化繁为简的艺术形式与商业电影的双重冲击下成功获得国际地位。

2.独创的好莱坞风格好莱坞风格是美国电影的代表风格之一。

好莱坞风格具有剧本和场景复杂、立意深刻、节奏快、特效丰富的特点,以其独特的电影手法在电影市场上占据了较高位置。

3.拥有付诸实践的影视规律美国电影的成功,在于它根据观众需求变化和市场需求调整,以人们的追求为指导,不断探索并创新。

在不断的实践中,电影行业总结出了一套属于自己的影视规律,使得美国电影在众多国家的电影市场上占据了较高的市场份额。

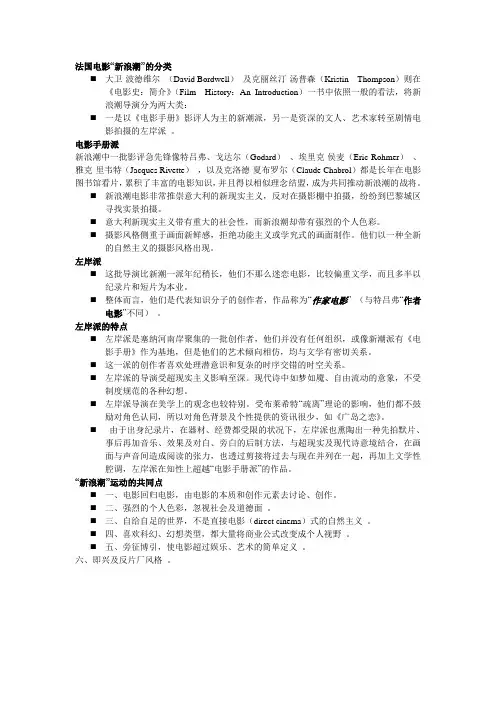

法国电影“新浪潮”的分类⏹大卫·波德维尔(David Bordwell)及克丽丝汀·汤普森(Kristin Thompson)则在《电影史:简介》(Film History:An Introduction)一书中依照一般的看法,将新浪潮导演分为两大类:⏹一是以《电影手册》影评人为主的新潮派,另一是资深的文人、艺术家转至剧情电影拍摄的左岸派。

电影手册派新浪潮中一批影评急先锋像特吕弗、戈达尔(Godard)、埃里克·侯麦(Eric Rohmer)、雅克·里韦特(Jacques Rivette),以及克洛德·夏布罗尔(Claude Chabrol)都是长年在电影图书馆看片,累积了丰富的电影知识,并且得以相似理念结盟,成为共同推动新浪潮的战将。

⏹新浪潮电影非常推崇意大利的新现实主义,反对在摄影棚中拍摄,纷纷到巴黎城区寻找实景拍摄。

⏹意大利新现实主义带有重大的社会性,而新浪潮却带有强烈的个人色彩。

⏹摄影风格侧重于画面新鲜感,拒绝功能主义或学究式的画面制作。

他们以一种全新的自然主义的摄影风格出现。

左岸派⏹这批导演比新潮一派年纪稍长,他们不那么迷恋电影,比较偏重文学,而且多半以纪录片和短片为本业。

⏹整体而言,他们是代表知识分子的创作者,作品称为“作家电影” (与特吕弗“作者电影”不同)。

左岸派的特点⏹左岸派是塞纳河南岸聚集的一批创作者,他们并没有任何组织,或像新潮派有《电影手册》作为基地,但是他们的艺术倾向相仿,均与文学有密切关系。

⏹这一派的创作者喜欢处理潜意识和复杂的时序交错的时空关系。

⏹左岸派的导演受超现实主义影响至深。

现代诗中如梦如魇、自由流动的意象,不受制度规范的各种幻想。

⏹左岸派导演在美学上的观念也较特别。

受布莱希特“疏离”理论的影响,他们都不鼓励对角色认同,所以对角色背景及个性提供的资讯很少,如《广岛之恋》。

⏹由于出身纪录片,在器材、经费都受限的状况下,左岸派也熏陶出一种先拍默片、事后再加音乐、效果及对白、旁白的后制方法,与超现实及现代诗意境结合,在画面与声音间造成阅读的张力,也透过剪接将过去与现在并列在一起,再加上文学性腔调,左岸派在知性上超越“电影手册派”的作品。

法国“左岸派”电影先锋美学的建构

梁昊;王耘

【期刊名称】《吉林艺术学院学报》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】20世纪60年代的法国新浪潮运动深刻影响了世界电影的面貌。

这场运

动中主要存在“手册派”与“左岸派”两大电影群体。

文章立足于法国“左岸派”电影,从其成员阿伦·雷乃、玛格丽特·杜拉斯、克里斯·马克的电影作品入手,研究

“左岸派”电影美学先锋理想的构建过程,对具体电影进行文本分析,关注“左岸派”导演在电影实践中通过革新电影语言开拓出的新型审美空间。

具体体现为用“声画对立”的剪辑手法解构传统电影中的时空观,解放传统静止不动的摄影机,并在电影

中将静态照片与动态影像相结合。

“左岸派”导演把电影作为哲学思考的媒介,试

图用电影为时代存储档案,保留人类真实的记忆。

通过“左岸派”导演们的不懈努力,将电影带到更深层面,使电影摆脱了娱乐大众的地位,深刻地改变了现代电影的面貌。

【总页数】6页(P89-94)

【作者】梁昊;王耘

【作者单位】苏州大学

【正文语种】中文

【中图分类】J901

【相关文献】

1.试析法国“新浪潮”“左岸派”电影中的萨特存在主义哲学思想

2.从法国印象派电影到先锋派电影

3.再论法国电影先锋派与先锋派电影

4.浅谈法国左岸派电影对中国当代电影的影响

5.艺术交叉口的选择——论法国“新小说派”小说与“左岸派”电影的艺术交融

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

文艺电影的商业电影的异同分析文艺电影和商业电影是电影产业中常见的两种类型,它们在电影制作、影片内容和市场受众等方面存在一定的异同。

本文将从电影制作风格、影片定位、制作成本和市场运作四个方面进行异同分析。

首先,文艺电影和商业电影在电影制作风格上存在一定的异同。

文艺电影注重艺术性、内涵和思想性,追求对人性、社会问题等深度挖掘,以独特的叙事方式、意象化的表现手法吸引观众。

商业电影则更注重娱乐性和商业效益,追求大众化、商业化的观影体验,以精彩的剧情、刺激的动作场面吸引观众。

文艺电影的制作风格在刻画人物心理、情感表达等方面更加细腻和深入,而商业电影则更注重表面效果、刺激视觉感官。

其次,文艺电影和商业电影在影片定位上存在一定的异同。

文艺电影通常在内容上追求高尚性和艺术性,通过深刻的主题、复杂的人物关系等吸引那些追求思考和传达精神层面的观众。

例如《罗马》、《千与千寻》等文艺电影在各类电影节上颇有声誉。

商业电影则追求大众化的市场需求,更注重票房业绩,通过娱乐性、刺激性和商业明星等元素吸引更多观众,例如《复仇者联盟》、《速度与激情》等商业大片在全球范围内取得了巨大的成功。

再次,文艺电影和商业电影在制作成本上存在一定的异同。

文艺电影通常对制作成本要求不高,注重影片的内涵和艺术性,通常由小投资团队或独立电影制作公司出品,受众群体较小,票房通常较低。

商业电影则注重制作规模、特效处理和明星阵容等方面的投入,通常由大型制片公司出品,制作成本高昂,并且在营销和宣传方面也有巨大投入,以追求更高的票房收入。

最后,文艺电影和商业电影在市场运作上存在一定的异同。

文艺电影通常面向独立影院、电影节等小众市场,认为口碑和评论对于电影的成功非常重要,鼓励深度讨论和推崇先锋艺术。

商业电影则更注重大众市场,通过广告、推广等手段吸引更多的观众,注重票房成绩和营销策略。

商业电影更注重迎合大众口味,更加注重市场调研和观众的需求,尽可能满足大众的视听需求。

一一新浪潮电影的代表作新浪潮电影的代表作新浪潮是20世纪60年代由一群法国年轻导演和编剧所发起的一次电影革命运动,他们试图通过创新的电影技巧和内容表达方式,打破传统电影形式的束缚,探索颠覆性的艺术实践。

在这场电影革命中,诞生了众多经典的代表作品,以下将介绍几部新浪潮电影的代表作。

《四百击》(Les Quatre Cents Coups)《四百击》是法国导演弗朗索瓦·吉杜所执导的一部经典之作。

该电影于1959年上映,以非常真实的方式展现了一个叛逆的少年的生活。

影片深刻地描绘了主人公安托万在家庭、学校和社会各方面所遭遇的困境,以及他通过小偷窃行为来表达内心的无奈与不满的情感。

《四百击》通过真实而细腻的表演和出色的导演手法,引发观众对社会问题的思考,并成为新浪潮电影的代表之一。

《日瓦戈医生》(Le Mépris)《日瓦戈医生》是法国导演让-吕克·戈达尔的一部杰作。

该电影于1963年上映,讲述了一对夫妻在拍摄电影时的种种纷争和矛盾。

电影通过对主人公内心情感的描绘,剖析了现代社会中人们对于婚姻、爱情和艺术的态度和追求。

《日瓦戈医生》在电影拍摄手法上突破了传统,采用了非线性的叙事结构和独特的摄像技巧,以及对电影工业化和商业化现象的批判,成为新浪潮电影的代表之一。

《德拉冈的悲剧》(Pierrot le Fou)《德拉冈的悲剧》是法国导演让-吕克·戈达尔的又一力作。

该电影于1965年上映,讲述了一个自由叛逆的男子与一个神秘女子之间的激情冒险故事。

电影以鲜明的颜色、夸张的形象和离经叛道的叙事方式,展现了主人公对于现实世界的不满和追求自由的渴望。

《德拉冈的悲剧》不仅在剧情上具有叛逆性和创新性,还通过电影语言和视觉效果的运用,使观众在观影过程中陷入一种戏剧性的幻境之中。

《孤男寡女》(Vivre Sa Vie)《孤男寡女》是法国导演让-吕克·戈达尔的又一杰作。

该电影于1962年上映,以一种冷静而深刻的方式,讲述了一个女子由于生活压力而被迫沦为妓女的悲剧故事。

王小波《商业片与艺术片》原文及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!王小波《商业片与艺术片》原文及赏析【导语】:商业片与艺术片是王小波沉默的大多数里的一篇散文,来了解一下原文及赏析吧商业片与艺术片_沉默的大多数去年,好莱坞十部大片在中国上演,引起了一场不大不小的轰动。

2015※※电影理论与电影史※※一,填空题(每个2分,总共10个。

基本是关于电影理论的)二,名解(十选八)1,《小城之春》,2,香港新浪潮电影3,《武训传》,4,新兴电影运动5,《公民凯恩》,6,上镜头性7,库里肖夫效应,8,明星制9,软性电影10,三,简答(四选三)1,第五代的代表人物,代表作2,解释昆仑影业公司,并列举代表作品3,苏联“蒙太奇学派”的代表人物,代表作4,场面调度派的代表人物,主要观点四,(二选一,300字以上)1,意大利新现实主义的代表人物,作品,艺术风格,主要观点2,十七年电影,任选一个导演,分析他的作品五,论述(40分)以下电影任选一部任选角度分析,500字以上建国大业,1942,泰囧,黄金时代,小时代,归来,中国合伙人※※电影产业与电影文化※※一,名解(每个五分,总共50分)1,海斯法典,2,合拍片3,完片保险,4,明星制5,合一影业,6,忠武路系统7,弹幕电影,8,台湾健康写实主义9,功夫片,10,电影分级制二,简答1,作为文艺片的《白日焰火》,但是票房三周破亿,实属少有,有人说是文艺片的春天来了。

请分析一下《白》的营销策略2,归纳当下华语片市场中青春片的类型三,论述(每个35分)1,对未来只存在有互联网基因的电影和没有互联网基因的电影的认识。

2,海报引进分账大片20年对我国市场和产业的影响。

2014※※电影理论※※一、名词解释:(50分)1、新好莱坞电影2、B级片3、迷影文化4、香港新浪潮5、黑泽明6、<论谢晋模式的缺陷>7、第五代导演8、<电影手册>9、景深镜头10、二、简答:(40分)1、简述2、金基德的美学特征3、后殖民主义理论批评4、美国西部片的类型元素三、论述(60分)1、中国青年粉丝文化与当前国产电影创作生产的关系。

2、结合影片分析侯孝贤的美学特征,及对当代华语电影的影响。

※※中外电影史※※一、名词解释:(40分)1、本杰明•布拉斯基2、庄子试妻3、格里菲斯4、罗曼•波兰斯基5、杜甫仁科6、赛尔乔•莱翁内7、左岸派8、<红色沙漠>9、但杜宇10、安哲罗普洛斯二、简述(30分)1、巴赞的"木乃伊情节"2、安东尼奥尼的情感三部曲(其实就是蚀三部曲,我当时想不起来了,居然写错了!)3、为什么说山田洋次是平民导演?三、简答(30)1、诗电影的代表人物、作品及观点。

商业电影导语:商业电影是一种通过商业模式运作的电影形式。

它强调市场需求和盈利,同时也具有广泛的艺术表现形式。

本文将探讨商业电影的定义、特点以及它对电影产业和观众的影响。

第一节:商业电影的定义与特点商业电影是指通过商业模式运作的电影制作,注重市场需求和盈利能力。

与艺术电影相比,商业电影更关注票房表现。

它通常具有以下特点:1. 大规模制作:商业电影往往在制作上投入巨大的资金和人力资源。

大型制片公司通常背后有强大的财团支持,能够提供庞大的预算来打造高品质的电影。

2. 明星效应:商业电影倾向于邀请知名演员出演主要角色,以便提高电影的知名度和吸引力。

明星效应可以吸引更多观众的关注,增加票房收入。

3. 娱乐性强:商业电影通常以故事情节和视觉效果为导向,旨在提供观众愉悦和娱乐。

它们通常采用通俗易懂的语言和情节,以迎合大众口味。

4. 广告推广:商业电影在公映前会进行大规模的宣传和推广活动,以吸引观众的注意力和票房购票。

这种营销策略通常包括电视广告、杂志封面、宣传活动等多种形式。

第二节:商业电影对电影产业的影响商业电影在电影产业中扮演着重要的角色,对产业的发展产生了深远的影响。

1. 刺激电影市场:商业电影的推出可以激发观众对电影的兴趣和需求。

它们为观众提供了多种可选择的电影内容,丰富了电影市场。

2. 推动产业发展:商业电影的成功往往意味着巨大的收益,进而促进了电影产业的发展。

通过吸引更多的投资和资金,电影产业可以进行更多的创新和制作,提高电影技术水平和影片质量。

3. 提供就业机会:商业电影的制作过程需要大量的人力资源,包括演员、导演、编剧、摄影师、道具师等等。

商业电影的兴起为电影从业者提供了更多就业机会。

第三节:商业电影对观众的影响商业电影对观众也有着深远的影响。

1. 文化娱乐:商业电影为观众提供了一种文化娱乐的方式,使观众能够以轻松娱乐的方式观看电影,并在其中获得快乐和满足。

2. 观影体验:商业电影注重视觉效果和娱乐性,为观众带来了沉浸式的观影体验。

南方论刊·2014年第2期文化长廊商业电影和艺术电影的碰撞唐国珺(江西财经大学人文学院 江西南昌 330032)【摘要】“好莱坞”是世界商业电影的代名词,相对于好莱坞的商业电影,法国“新浪潮”电影就明显具有艺术气质。

经典好莱坞电影以高额的成本投入、新技术运用自成特色,引领世界电影的发展潮流。

而法国“新浪潮”电影则努力保持着自己的美学特征,竭力将法国电影特色化,不断地拓宽着法国“新浪潮”电影的表现空间。

本文将对美国好莱坞电影和法国电影“新浪潮”的美学特征进行比较分析。

【关键词】“好莱坞”;“新浪潮”;电影;商业;艺术——对美国“经典好莱坞”电影和法国“新浪潮”电影美学特征的分析 一、法国电影“新浪潮”概述 (一)法国电影“新浪潮” 上世纪五十年代末六十年代初,在法国兴起的一场电影革新运动:法国电影新浪潮。

“新浪潮”电影并非一种电影流派,也不是一次有明显纲领的电影运动,但它对法国电影的影响延续至今,甚至影响了全世界电影的发展。

它的突出贡献在于:引发了大众对个人风格与电影作品的注重,形成以导演为中心的观念;以树立个人风格为标杆,打破传统电影观念,为世界电影在理论上和创作实践上开创了一种创新风潮。

(二)“新浪潮”电影美学的总体特征 “新浪潮”电影导演群的身份极其复杂,有出自《电影手册》的电影评论家,也有知识分子出身的文化人,还有从事于电视、电影界的导演。

这些“新浪潮”导演的出身虽然大不相同,但其电影却有一些共同的特点。

1、突破传统电影叙事。

突破传统电影叙事是“新浪潮”导演所追求的目标,包括三个方面:第一,突破传统好莱坞模式、戏剧式的讲述手法。

影片没有经典剧作的完整结构,故事讲述的即兴性强,引进意大利新现实主义的散文式结构,开创了新的小说结构。

第二,镜语手法突破传统的电影制作方式。

“跳接”、“跳轴”、单镜头场面调度、大量的旁白、声画不对位、手持摄影、即兴表演等手法大量涌现。

第三,打破传统电影影像和观众的关系,大量采用“间离”方式,从而减少感情,增加理智,往知性电影迈进。

2、受存在主义影响,个人主义盛行。

“新浪潮”导演大多受大多受当时法国流行的存在主义思想的影响,新浪潮电影几乎没有宏大主题,主要任务也多数选择边缘任务、反英雄、独行侠,并且电影中的个人色彩浓厚。

二、美国好莱坞电影概述 (一)美国好莱坞 美国经典好莱坞电影大约从1904年起,经历了三个发展阶段。

第一阶段(1908-1927年):经典好莱坞电影的发展阶段。

好莱坞的大众化生产体系的制片厂逐渐形成,美国电影开始形成了完全倾向叙事形式的电影制作。

第二阶段(20年代末期):20年代末期是无声电影的尾声,色彩、声音等电影新技术对经典好莱坞的发展产生了深刻影响,经典好莱坞电影发展出相当复杂的格式。

第三阶段(30-40年代):经典叙事的好莱坞电影达到高峰,并很快风靡全球,成为世界电影的主流势力。

(二)经典好莱坞电影的美学特征 经典好莱坞基本遵循戏剧式电影美学原则,还保留着从戏剧脱胎而出的痕迹,主要体现在三个方面:戏剧化的叙事结构,类型化的人物形象和流畅的镜头语言。

1、经典好莱坞电影强调情节矛盾冲突要激烈。

情节发展的五个阶段完整自足,精心打造高潮戏,惯用以“最后一分钟”的方式安排大团圆结局。

这些事经典好莱坞系统的重要成分,在许多主流影片中起到了画龙点睛的作用。

如《卡萨布兰卡》、《一夜风流》、《魂断蓝桥》。

2、经典好莱坞叙事的人物形象呈类型化倾向。

根据戏剧冲突原则,正面任务和反面任务判然有别,例如,西部片里代表正义的白人、牛仔和野蛮的印第安人;警匪片里的正义的警察和暴力的强盗;喜剧片里倒霉的富人和突然发财的穷人。

好莱坞电影里的人物多为个性分明,性格单纯的人物。

3、经典好莱坞叙事系统的核心是连续性剪辑和自然流畅的语镜。

影片大都采用单一的线性结构,以时空转换为顺序,以事件发展为线索,较少使用闪回,平行蒙太奇手法,而着重讲述单向发展的故事,自然流畅的连续性剪辑为观众提供了一个简洁方便而又真实可信的银幕世界。

三、《无因的反叛》和《四百下》:相同题材电影的不同美学特征 1955年美国导演尼古拉斯·雷拍摄了第一部好莱坞青少年问题电影《无因的反叛》。

该剧通过三个年轻人的叛逆出走和死亡悲剧,真切地描写出当时美国青年的思想混乱状态,使人们开始反思对年轻一代的理解和教育问题,由此成为反映二战后美国年轻人的杰作。

1959年,法国新浪潮导演弗朗索瓦·特吕弗也拍摄了一部青少年问题电影——《四百下》,该部影片用镜头带领人们思考当代社会的教育问题,成为了法国新浪潮电影的代表性作品。

本文试通过《无因的反叛》和《四百下》这两部相同题材的电影,分析对比美、法两国的电影美学特征。

(一)影片题材来源对比 法国新浪潮电影受到萨特存在主义思潮的影响,强调要拍摄具有导演个人色彩的的影片,把电影改造成个人化的艺术。

所以,“新浪潮” 电影拥有导演的中心统与随意简单的拍摄方式相结合的艺术特征,其中一种表现方式是 “导演的自述”。

特吕弗的电影作品中的“导演的自述”的风格就相当明显,他拍摄的多部影片都是他的个人自传。

这部《四百下》就是特吕弗自传风格电影的代表,电影的原型就是特吕弗的个人经历,是特吕弗对人生经历的回顾。

而电影《无因的反叛》的题材则是来源于一部同名的探求青少年犯罪问题的心理学专著,是对五十年代美国处于青春期的孩子们叛逆的一次电影化的探讨。

尼古拉斯·雷没有依照当时所有的少年犯罪都来自贫困家庭,所有的犯罪都是由贫穷造成的这样的错误社会思想来拍摄电影,而是拍摄了一个可能会发生在任何一个青春期孩子身上的故事。

(二)影片制作层面对比 电视这一媒体在上个世纪在 50 年代的开始普及,这对世界电影业形成了巨大冲击。

对待电视,美国人与法国人采取的是不同的态度和方式,法国人所考虑的是在艺术美学上进行改革。

而美国人则更多考虑的是技术的革新,拍摄稿视觉效果的商业电影。

他们将宽银幕电影、立体电影、汽车影院等一系列新技术推向市场。

面对市场对技术的要求,华纳公司决定用宽银幕制式来拍摄电影,已经拍了几天《无因的反叛》的黑白胶片被迫改为彩色胶片重拍。

相比之下,法国新浪潮电影反对品质电影中规中矩的电影作品,也厌恶品质电影的技术化和精良制作,更加强调电影的美学特征。

影片《四百下》中就可以看出法国新浪潮电影的散文式结构和文艺片风格。

(三)影片叙事结构对比 经典好莱坞电影在结构故事和展开情节方面明显的以戏剧化作为基础:故事情节充满戏剧冲突;故事结构完整封闭;结局总是离不开“好莱坞式”的“大团圆”。

《无因的反叛》便是典型的好莱坞式叙事结构,并皈依了传统戏剧的“三一律”,故事发生在24小时之内,从一个黑夜开始到另一个黑夜结束。

因为一场意外,吉姆、朱蒂、柏拉图三个高中生离开了让他们失望的家,一场著名的青春逃亡就此开始。

“新浪潮”电影的一个重要美学特点,就是突破了好莱坞式的讲述手法,影片没有经典剧作的完整结构。

《四百下》在叙事层面上打破了传统的戏剧结构模式,并非强调情节故事,着重于事件本身,尤以重点事件来烘托人物。

电影不追求事件之间的因果联系,而是通过独立的、一幕幕的情节真实地表现了生活的自然流程。

在影片结尾的处理上,《无因的反叛》延续了好莱坞电影完整性的叙事特征,以柏拉图的死有力控诉了人情的淡漠和体制的残酷无情,试图以吉姆父亲的坚强振作和吉姆与茱蒂的爱情收获来实现对和谐美满的复归,表现正面的爱的转变力量。

但比起《四百下》最后的长镜头以及定格在安托万海边回望的开放式结局前者就显得仓促而没有回味余地了。

典型的主流化团圆结局反而减弱了影片的思想力度,本可以引发人们深思的问题被故事的圆满结局而遮蔽淡化。

(四)影片镜头语言对比 《无因的反叛》的导演尼古拉丝•雷认为,电影是一种传播媒介,清晰是头等重要的。

所以影片中主要人物出场都十分简捷并且人物关系也非常明确。

在镜头语言方面,尼古拉丝•雷导演也有非常个性化的特点,例如在拍摄三个主人公活动时摄影机的运动有许多是不完整的。

一般的移动镜头都有开端,中间段和结束。

尼古拉丝•雷却常常只用中间段,在一个镜头开始时,摄影机就已经在移动了。

而当下一个画面出现时,这一运动还未完成呢。

要么是,即使运动结束了,镜头也是停留在缺乏明显目标的某个地方。

整个段落常常建立于“不完整的”镜头上,以致于蒙太奇变成了一种打断方式。

结合影片的主题,这种拍摄方法却恰好表现了冲突与对峙,错位和剪辑风格正好反映出了孩子们所过的错位的风格。

长镜头的大量使用是“新浪潮”电影的重要特色。

为了增强影片的真实性,特吕弗(下转第97页)学出版社,2010年11月第1版. [4]林语堂:《苏东坡传》[M],百花文艺出版社,2000年6月第1版. [5]苏轼研究学会编:《论苏轼岭南诗及其他》[M],广东人民出版社,1986年6月第1版. [6]李小松,陈泽弘编著:《历代入粤名人》[M],广东人民出版社,1994年12月第1版. [7]明·曹志遇纂修,万历间刻本,《高州府志》.广东历代方志集成·高州府部,岭南美术出版社,2009年10月第1版. [8]清·蒋应泰纂修,黄云史重辑:[清]康熙十一年(1672年)刻本,《高州府志》.广东历代方志集成·高州府部,岭南美术出版社,2009年10月第1版. [9]清·王槩,于殿琰纂修:[清]乾隆二十四年(1759年)刻本,《高州府志》.广东历代方志集成·高州府部,岭南美术出版社,2009年10月第1版. [10]清·黄安涛、邓存咏修,潘眉纂:[清]道光七年(1827年)刻本,《高州府志》.广东历代方志集成·高州府部,岭南美术出版社,2009年10月第1版. [11]清·杨霁修,陈兰彬纂:[清]光绪十六年(1890年)刻本, 《高州府志》.广东历代方志集成·高州府部,岭南美术出版社,2009年10月第1版. [12]孔凡礼著:《苏轼年谱》[M],中华书局.2005年5月第1版. [13]金甫暻:《苏轼“和陶诗”研究》[J],博士论文,2008年11月5日完成. [14]陈雄编著:《冼夫人在海南》[M],中山大学出版社,1992年2月第1版. [15]冯桂雄,吴刚著:《冼夫人家族与隋唐阳江》[M],南方日报出版社,2009年4月第1版. [16]郑显国著:《冼夫人全史》[M],中国文史出版社,2006年11月第1版. [17]柯镇昌:《论苏轼的和陶诗的创作缘由》[J],临沂大学学报,2011年2月,第33卷第1期. [18]陈亮:《从南流江出土的古钱币看古代广西玉林的经济社会发展》[J],广西金融研究,2008年增刊. [19]喻世华:《论苏轼与广西的情缘及意义》[J],惠州学院学报(社会科学版),2013年2月,33卷第1期. [20]林华胜:《开吟咏冼夫人文化先河——浅谈苏轼〈和陶拟古九首之五〉的艺术与意义》[J],新东方,2013年第1期. 作者简介:何火权,广东茂名人,全国公开发行的社科学术期刊《南方论刊》杂志副总编辑、编辑部主任,广东省作家协会会员,茂名市文艺评论家协会副主席。