2014 新浙美版 四年级上册 第七册 第2课 砖石上的雕刻

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

第七册美术《塔》说课稿各位老师:早上好!今天我说的是浙美版第七册第12课《塔》。

根据说课的要求,我将从下面五大板块进行今天的说课。

首先我来说说第一个板块:对教材的理解。

打开《塔》这一课,我就被书上那些别致、美观的充满中国文化气息的塔给吸引住了。

这是一堂造型表现学习领域的美术课,是一堂集欣赏性、合作性、互动性等特点于一体的美术课。

在第六册第1课学生已学习了《家乡的桥》,学生已能用线描或其他形式为家乡设计一座理想的桥。

这一课与《家乡的桥》很类似,有这个基础,加上我校四年级学生对中国塔文化的喜爱,我想本课应该是学生感兴趣的一堂课。

根据课程标准和我班学生的实际情况,我把本课分为两课时完成,第一课时,和学生共同欣赏了解塔的相关文化和知识,用线描来表现书本上的塔或家乡的塔,提高学生的造型能力,第二课时是用粘土或其他材料对塔进行立体的造型表现。

并启发学生去关注塔(包括自己家乡的塔),感受其美,进而激发学生对祖国、对家乡的热爱之情。

基于以上的解读,根据教材特点,结合我们农村四年级学生实际情况,我将本课安排为一课时完成。

根据新课标对小学美术教学提出的“既重知识与技能,又重过程与方法,更重情感态度价值观”;“既强调发展学生的个性,又主张合作与探究”等方面的要求,并且结合本班学生的实际情况,我为本节课的教学制定了以下目标:1.初步了解有关塔的文化、历史,感受塔的优美造型特点。

2.通过对塔的仔细观察,能比较准确地画出塔基、塔身、塔顶等塔的结构,提高学生的用线进行造型的感受力和表现力;同时,更可以通过塔的造型练习培养学生的创新能力。

3. 通过学习,让学生懂得塔是文化的象征,并启发学生去关注塔(包括自己家乡的塔),感受其美,进而激发学生对祖国、对家乡的热爱之情。

我认为最能体现课题目标的部分就是课堂教学的重点部分,抓住重点就能在设计教学活动中有的放矢,合理安排活动时间及顺序。

根据本课的教学目标以及本班学生的实际情况,我将本课的教学重点确定为:通过对塔的仔细观察,能比较准确地画出塔基、塔身、塔顶等塔的结构,提高学生的用线进行造型的感受力和表现力。

《塔》文本解读塔,一个意蕴深刻的名词,一种孕育浓厚文化内涵的建筑。

在不经意间,走进了教材编撰者的眼帘,有幸成为这美版第七册12课教材,人与社会单元教学内容。

翻看教材,浓郁的文化信息从图片中溢出,在文字间流露。

教学中,教学相长的道理一直经久不衰,原因是我们在给与学生的同时也在不断的收获着,翻看《塔》的教材内容仔细品读,越来愈多的文化,越来越多的知识,越来越多的信息在不断地累积,作为一线的美术教师,作为承接温州市学科素养提升工程活动的我们,通过一次又一次与教材的对话,发现了一个博大精深的知识殿堂,找到了一种有效提高教师学科素养的方法:与教材对话,与教材深入对话。

每一次的研读,都会代为我们不一样的思考,现将我们团队研读的思考做简单的呈现。

三、读教材,品编者意图通过仔细的研读课表,我们看以看到编者将塔选入教材的目的是:通过对塔的造型表现,关注生活,传承历史,弘扬家乡文化。

深读教材,仔细聆听教材中细微的声音,我们可以看到会说话的“图片”。

1、看家乡名塔,读家乡文化“雷峰如老衲,保俶如美人,六合如将军”。

形象生动的描绘了著名的历史文化名城-----杭州城的三座著名的塔。

雷峰塔因白娘子的传说闻名天下,雷峰夕照,断桥残雪也因传说变得生动传奇。

然而旧时如老衲般的雷峰塔也因为白娘子的传说让人们唾弃,期望有一天能够出现奇迹,让塔内被法海镇压的白娘子能够从或自由,终于,他到了,鲁迅先生的文章《论雷峰塔的倒掉》更是为追求婚姻自由的人们的推崇。

这就是一个毫无生命的古建筑杯传说赋予了鲜活的生命。

塔倒了,传说依旧,残骸尚存。

遵循可持续发展理念,贯彻文物保护原则,2002年10月25日,雷峰新塔在美丽的西子湖畔重新落成,重建后的雷峰塔年轻、威武、英姿飒爽,并且在塔类建筑史上写下了辉煌的一笔。

新雷峰塔在塔类建筑采用钢材框架作为建筑支撑、承重主体,天下第一。

采用铜件最多、铜饰面积塔类最大,天下第一。

塔类建筑内部活动空间最宽敞,天下第一。

浙美版四年级下册美术教案小学四年级下册美术教学计划一、学生知识能力学习习惯分析:四年级学生已经初步认识形、色与肌理等美术语言,学习使用各种工具,体验不同媒材的效果,能通过看看、画画、做做等方法表现,有一定的色彩基础,对美术也有着浓厚的兴趣,但还缺乏想象力和创造精神。

教学目的任务:1、通过启发联想训练学生的创造性思维能力,培养良好的观察习惯和观察能力。

2、学习简单立体物的表现方法,学习色彩表现方法,进行和自己生活切近的设计与制作。

3、引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

二、教学重点难点:教学重点:引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

教学难点:学生逻辑思维能力的培养、空间想象能力的培养。

三、完成任务的措施:1、认真钻研教材,进一步领会课标精神,制定切实可行的的教学计划。

2、好课前的各项准备活动。

3、拓展教学思路,做到以人为本,因材施教,因地制宜,以求达到最佳教学效果。

四、课时安排:第二周:为中国队加油(1、2课时)第三周:茶香四溢(1、2、3课时)第五周:风筝风筝飞上天(1、2课时)第六周:七彩足迹(1、2课时)第七周:爱书、藏书(1、2课时)第八周:风车转呀转(1、2课时)第九周:十二生肖(1、2课时)第十周:年年有余(1、2课时)第十一周:巧折巧剪(1、2课时)第十二周:落日(1、2课时)第十三周:蔬果造型(1、2课时)第十四周:美丽的拼画(1、2课时)第十五周:砖石上的雕刻(1、2课时)第十六周:房间一角(1、2课时)第十七周:中国古代陶艺(1、2课时)第十八周:考试第1课为中国队加油第一课时一、教学目标1.认识奖杯的构成特点和造型的形式美。

2.发挥想象,尝试用泥塑表现一个新颖的奖杯造型。

3.通过学习活动,培养学生对中国体育的热情,加强设计造型能力。

二、课前准备:(学生)陶泥(教师)各种奖杯的图片和自制课件。

三、教学过程:1.导入新课,直入主题教师手持奖杯,问:这是什么?它有什么特别之处?学生自由回答:美观、新颖等。

诸暨市海亮外国语学校国际部美术教学计划>编写:Yilia执行:Yilia~浙美版四年级美术教学计划(第七册)一、教材分析^1、本册教材以促成学生美术素养为核心,以探究式美术实践为教与学的主线,以人文结构散点式为基本特征的新教材。

在教学内容的组织上,充分考虑了综合性因素。

重视审美感受与视觉经验,强调创新思维的发展。

教学内容偏重趣味性和活动性。

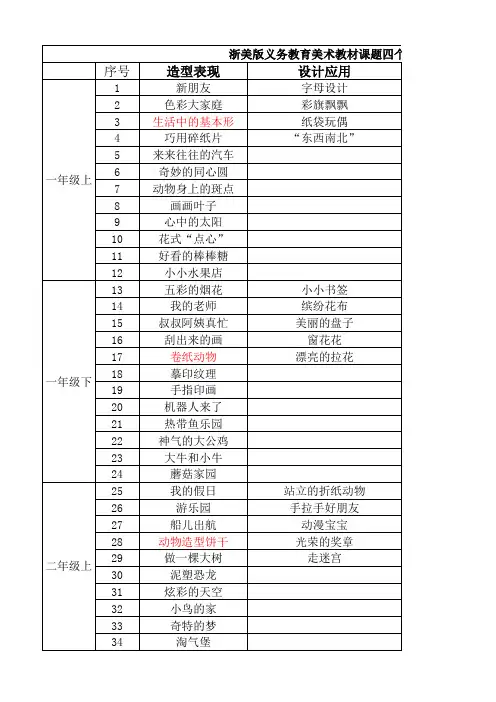

2、本册教材的课题内容符合小学生的身心特点,全册教材共有15个课题,内容涵盖造型表现、设计应用、欣赏评述以及综合探索4个学习领域。

3、本册教材造型表现和设计应用的教学内容占较大比重。

欣赏评述为随堂教学,分布在课题之中。

二、学情分析1、学生概况本年级学生对美术课兴趣浓厚,在学习行为上已具有了一定的稳定性,思维更活跃、更宽广。

从学生固有的天性来说,单纯、好动的性格,促成学生天真、可爱的特点。

这个年龄的孩子具有丰富的想象力和敢于创造的潜意识,并具有较好的绘画基础和对各种材料综合运用能力,其中对绘画材料的运用能力较强。

大部分学生能较好地表现平面形象、立体造型,并能大胆地发挥想象,作品内容丰富,富有生活情趣;有较高的创新意识和较好的心理品质。

但也有不足之处:1、造型上普遍极差,缺乏观察能力。

2、色彩能力上有点缺乏彩感,配制不够准确。

3、工艺制作上不够认真。

4、出现个别超常学生与后进学生悬疏越来越大。

5、一部分学生空间感较弱,对一些废旧材料的综合运用能力较差,有待进一步地提高。

三、教学目的1、通过启发联想训练学生的创造性思维能力,培养良好的观察习惯和观察能力。

2、学习简单立体物的表现方法,学习色彩表现方法,进行和自己生活切近的设计与制作。

>3、引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

四、教学重点引导学生进一步体验周围生活和大自然的美感,激发学生美术表现和美术创造的欲望。

五、教学难点学生逻辑思维能力的培养、空间想象能力的培养。

浙美版美术教案第七册生长的植物一、教学目标1.了解有关植物的生长规律,通过收集资料了解常见植物的生长规律。

2.了解植物的结构特征,通过对植物的描绘进行生活中处处有美的情感教育。

3.培养观察力、记忆能力以及根据记忆表现画面,表现视觉感受能力。

二、教材分析1.编写思路。

生活中处处都有美,关键在于发现。

一棵平常的树,在画家的笔下会变得如此精彩,因为他们会用心去感受,用热爱生活的心去表现大自然,他们对生活充满了感恩的心!所谓美育,就是要培养学生发现美的能力,激发学生表现美的能力。

在此之前学生可能仍以形象记忆为主,以符号的形式来表现树,本课主要是依靠观察来画树,锻炼和发展学生的观察能力,因此指导重点应放在激发学生仔细观察上,并经过思考以后能利用学习的构图知识,线条的表现知识进行创造性表现。

通过对树的写生,创作等活动,激发学生热爱身边美好的事物。

2.重点、难点。

重点:树的结构以及表现的手法,启发观察重点,激发观察的积极性。

难点:经过观察思考后的创造性表现以及画面的组织能力。

第一课时课前准备(学生)事先了解植物的生长规律和结构特征, 记号笔,水笔等绘画材料。

(教师)各种植物的图片资料,有关植物的文字作品、范画等。

教学过程1.导入课题。

教师:生活中离不开植物,植物能装饰点缀我们的生活,植物能陶冶我们的情操,植物能……看到植物两个字,首先就给我们一种积极向上的形象。

你们知道的植物有哪些呢?你最喜欢哪种植物呢?为什么?学生:向日葵(热情的,向上的)梅兰竹菊(四君子)松树(树中的君子)等等2.植物的文化。

(1)植物给人们带来精神的享受。

教师:下面我们一起来欣赏一些图片,这些植物你认识哪些?你觉得他们美在哪里?从它们身上你学到了什么?教师出示植物的图片,学生讨论以下问题:①你比较喜欢哪种植物,能否从美术的角度来谈谈喜欢的理由。

(从植物的形体、线条、色彩、光影及其周边环境的协调等方面赏析)②能否用优美的语言来描述一下这种植物?(结合图片资料的展示描述)范例:荷花,每到夏天西湖边都是挨挨挤挤的荷花。

浙美版美术四年级上册说课稿青铜器大家好!今天我说课的内容是浙美版小学美术教材第七册第18课《青铜器》一课。

接下来,我着重从教材分析、教学重难点、教法学法、教学过程、板书设计四个方面来谈谈我对本课的教学设计。

一、说教材本课为“欣赏评述”学习领域,主要任务是引导学生初步学会从铜色、铜型、铜纹、铭文等方面欣赏中国青铜器作品。

青铜器丰富多彩的图案是我国最为古老的绘画宝库。

其中最为著名的就是饕餮纹、兽纹类纹样,各种造型稚拙、富有意象气息的造型和纹样,展现人类早期绘画的质朴美。

二、说教学重点难点重点:了解古代青铜器的艺术特点。

难点:通过青铜器的艺术与文化,领略其魅力。

三、教学准备教师:课件、青铜实物、欣赏合作表等。

学生:水彩笔、美术课本三、说教法学法在教学中,为了更好地突出重点,突破难点,体现课程设计注重人文关怀,进行视觉感官的认识和体验,侧重引导学生欣赏的体现过程,针对四年级的学生已经具备了一般绘画作品欣赏的初步知识和发表自我欣赏感受的能力,但对于陶艺作品这种立体造型作品的欣赏较为陌生,这就需要创设一定的文化情境才能引起学生欣赏的兴趣。

激励他们学习对青铜器的铜色、铜型和铜纹的欣赏,并引伸进行中外对比学习,更要激励他们用自己的观察、自己的体验、自己判断大胆地进行欣赏,发表自己经过欣赏对话之后的直观感受。

并采用表格式的方法,让学生把观察到的感受进行分类记录,通过评价激励,引导生生互动,让学生展开想象力,提高学生对美的事物能进行简单评述的能力。

四、说教学过程(一)激趣导入,合作探“宝”首先我设计了情境创设,游戏互动这一环节,教师播放编钟弹奏乐曲,兴趣是最好的老师,在教学开始,让每位学生在自己的座位中找老师带来的礼物,当个考古专家把手中的青铜器挖掘出来,引出课题引导学生通过游戏互动,体现新课标中的激发学生学习兴趣的基本理念。

(二)欣赏感受美,了解青铜首先,出示余姚博物馆本土出土的青铜图片,引导学生自主欣赏。

让学生赏后探究总结:青铜器用途宫殿:出示最早的青铜器——鼎(用于煮食物)→祭祀、宴请宾客、隆重仪式→权力和地位的象征。

书包教学目标: 1、能运用硬笔线描或蜡笔水彩的形式画出自己的书包工(重点) 2、通过观察,训练学生写生的技能、技巧。

3、教育学生养成正确使用书包的良好习惯,做一个爱学习的好学生。

教学重点:用硬笔线描或蜡笔水彩进行绘图。

教学难点:形的掌握,画出书包的特点。

情感:养成正确使用书包爱学习的好学生, 教具:书包、范画、录音机 教学时间:一课时 教学过程 一、提示课题 谈谈书包有哪些功能,激发学生描绘书包的兴趣。

二、比一比谁的书包美,谁的书包实用,然后再看一看谁的书包摆放得整齐。

三、出示范画 讨论怎样才能画好一只书包 1)选位 2)观察 选整体、局部、细节 3)描绘 粗线先画出整体的基本形 细线画局部,细节 修改 整体——局部——整体 着色:找出与书包相近的颜色、平涂 四、学生作画,教师巡回指导 鼓励学生积极、细心作画 五、作业讲评 表扬有优秀作品,鼓励下次画好。

课后反馈:设计一个新书包教学目标: 1、设计出一只自己较满意的书包 2、通过设计新书包,培养学生的创造能力 教学难点:创新性的进行练习。

重点:创造一只新书包。

教具:上节课的优秀作品,录音机。

教学时间:一课时教学过程: 一、提示课题 展示前课优秀作品,评画,学生议论小结 二、结论:书包的式样真多。

三、插入书包的小故事。

撗 Ц 皇槌禂竹筒棗用车拉 造纸术后棗佣人挑 新中国棗布包,篮子 现在棗书包(单带、双带) 你说说是为什么? 四、总结 书上的画从哪些地方对书包进行了改进? 那么你认为还可以从那些地方对书包进行改进? 五、设计一只新书包造型上更新颖功能上更健全装饰上更美观。

色彩上更鲜艳携带更轻巧六、学生作业 要求:1)大胆设计 2)更美观、更实用、更大方 教师巡视帮助有困难的学生 七、作业讲评 表扬有创新的作品。

课后反馈:。

第2课砖石上的雕刻

一、教学目标

1.欣赏和了解砖石雕刻作品的有关知识。

2.运用刻、挖法,学习制作泥板雕刻,提高造型能力。

3.感悟砖石雕刻作品的实用性和艺术价值,体验造型的乐趣,养成认真仔细的学习习惯。

二、教材分析

1.教材编写思路。

砖石雕刻在我国有着悠久的历史和浓厚的底蕴,如同传统的绘画、书法艺术一样,具有本民族的美学特征。

它如同一颗璀璨的夜明珠,向世界展示着中国文化的博大精深。

本节课的主要教学目标是让学生了解与砖石雕刻相关的知识,学习如何利用泥板雕刻的方式,设计制作一件浮雕作品。

教科书第6页展示了一组不同时代砖石雕刻的作品图片,帮助学生进一步了解和认识砖石雕刻艺术,知道砖雕是在特制的质地细密的土砖上雕刻物像或花纹,主要用于寺塔、墓室、房屋等建筑物的壁面装饰。

图中这些砖石雕刻的作品内容丰富、题材广泛,有传统的吉祥图案,有花鸟鱼虫,有动植物,也有反映重大历史事件的。

在教学中,教师要积极引导学生欣赏这些优秀的艺术品,体会作品中的历史文化内涵,激发学生主动观察、探索砖石雕刻的兴趣。

教科书第7页展示了泥板雕刻的基本创作步骤,给学生提供了必要的示范,同时还提示学生:运用点、线、面的关系,把作品雕刻得更美观。

教师要结合局部示范和相关步骤,为学生完成作品进行必要的技术指导。

展示4幅构思巧妙、富有童趣的浮雕作品,拓展了学生的创作思路,使学生自然而然地参与到中国古代雕刻文化的传承中,进一步提高学生的观察能力和空间表现能力。

2.重点、难点。

重点:初步掌握泥板雕刻的制作步骤和方法。

难点:根据材质的特点,巧妙构思,创作出具有一定主题的浮雕作品。

三、教学课时 1课时

四、教学设计

课前准备

(学生)黏土(或彩泥)、泥工刀等工具材料。

(教师)课件、黏土(或彩泥)、泥工刀等。

教学过程

1.引导学生欣赏浮雕作品《五四运动》图片(人民英雄纪念碑上的浮雕之一),说说作品带给你什么感受。

2.教师小结,出示课题:《砖石上的雕刻》。

3.引导学生欣赏历代砖石雕刻艺术品,进一步感受中国传统砖雕作品的艺术魅力。

4.引导学生学习教材第7页的泥板雕刻步骤图,师生共同探究:怎样用泥板雕刻的方式创作一件浮雕作品。

教师适当进行示范。

5.提出作业建议:用泥板雕刻的方式创作一件浮雕作品。

6.欣赏同龄人的作品,进一步学习泥板雕刻多样的表现方法,拓宽创作思路。

7.学生创作,教师巡视并进行个别辅导。

8.展示评价:以“泥雕作品展览会”的形式,互相交流作品。

9.拓展延伸:欣赏不同材质的雕刻艺术品:玉雕、木雕等。