翻译过程研究综述_刘立香

- 格式:pdf

- 大小:175.24 KB

- 文档页数:5

翻译目的论视阈下的中国政治文本翻译文献综述【摘要】本文综述了在翻译目的论视阈下的中国政治文本翻译。

首先介绍了翻译目的论的理论框架,然后分析了中国政治文本的特点和翻译策略。

接着总结了现有研究成果,探讨了方法论及实证基础。

本文对研究的贡献进行了评述,并展望了未来研究方向。

通过本文的综述,可以更深入地了解翻译目的论视阈下的政治文本翻译,为相关研究提供重要的参考和借鉴。

【关键词】关键词: 翻译目的论、中国政治文本、翻译策略、文献综述、理论框架、方法论、研究贡献、未来研究方向1. 引言1.1 研究背景中国政治文本翻译作为翻译研究的一个重要方向,具有重要的实践意义和理论价值。

随着中国在国际舞台上的地位逐渐提升,中国政治文本的翻译工作也变得愈发重要。

由于语言、文化、政治制度等方面的差异,将中国政治文本准确地翻译成外文存在一定的困难和挑战。

研究中国政治文本翻译的目的、策略和方法具有重要意义。

1.2 研究意义研究政治文本的翻译在当前全球化背景下具有重要意义。

中国政治文本作为中国国家意识形态和政治立场的重要载体,其翻译涉及到国际交流和理解。

翻译目的论视阈下的中国政治文本翻译研究,可以帮助我们更好地理解和解释这些文本的政治意图和目的,同时也可以促进中外政治文本之间的有效交流和沟通。

通过对翻译目的论的理论框架和翻译策略的研究,我们可以更好地把握政治文本翻译过程中的目的性和策略性,从而提高翻译质量和效果。

现有研究综述和方法论的探讨,有助于总结已有研究成果,指导未来研究的方向和方法选择。

这些研究成果对于政治文本翻译的规范化和专业化具有重要意义,可以促进政治信息在跨文化传播中的准确传达和理解。

展望未来研究方向,有助于指导更深入、细致的研究工作,提升中国政治文本翻译研究的学术价值和社会意义。

2. 正文2.1 翻译目的论的理论框架翻译目的论的理论框架是指在翻译过程中,翻译目的对翻译策略和翻译过程起着决定性作用的理论体系。

研究者们认为翻译目的决定了翻译过程中的选择和决策,并且影响着翻译产品的质量和效果。

中国大陆英汉商标翻译研究综述一、本文概述随着中国经济的蓬勃发展和全球化进程的加速,商标翻译在促进商品流通、塑造品牌形象、传播企业文化等方面发挥着越来越重要的作用。

本文旨在综述中国大陆英汉商标翻译研究的发展历程、现状及其面临的挑战,以期为相关领域的理论研究和实践应用提供有益的参考。

本文将回顾中国大陆英汉商标翻译研究的发展历程,梳理其从起步阶段到现阶段的主要研究成果和贡献。

在此基础上,文章将分析当前商标翻译研究的主要特点,包括翻译策略、翻译原则、翻译方法等方面的探索和实践。

本文将探讨当前商标翻译研究面临的主要问题和挑战,如文化差异、语言特点、消费者心理等方面的因素如何影响商标翻译的效果。

文章还将关注新技术、新媒体对商标翻译的影响,以及商标翻译在全球化背景下的发展趋势。

本文将对未来商标翻译研究的方向和趋势进行展望,提出相应的建议和思考。

通过总结前人经验和教训,本文旨在为商标翻译实践提供更加科学、合理的理论指导和实践指导,推动中国大陆商标翻译事业的健康发展。

二、商标翻译的理论基础商标翻译作为一种特殊的语言交际活动,其理论基础涉及语言学、翻译学、市场营销学、文化学等多个学科。

在语言学方面,商标翻译需要遵循语言的经济性、简洁性、象征性和创新性原则,以准确传达商标所代表的商品或服务信息。

翻译学则为商标翻译提供了直译、意译、音译等多种翻译方法,以适应不同语言和文化背景下的翻译需求。

市场营销学对商标翻译的影响主要体现在商标的品牌定位、目标市场接受度等方面。

成功的商标翻译应当能够凸显品牌特色,增强品牌吸引力,促进目标市场的认知和接受。

文化学在商标翻译中扮演着至关重要的角色。

由于不同文化背景下的消费者对商标的认知和理解存在差异,商标翻译需要充分考虑目标市场的文化因素,避免文化冲突和误解,确保商标翻译的文化适宜性和可接受性。

商标翻译的理论基础是多元化的,需要综合运用语言学、翻译学、市场营销学、文化学等多个学科的知识和方法。

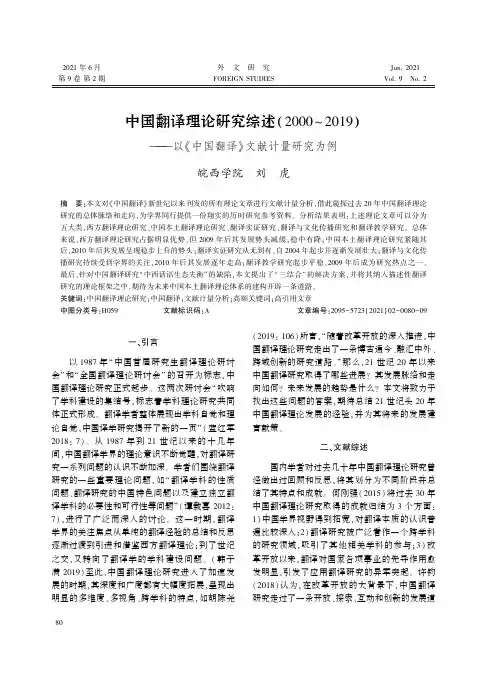

2021年6月外㊀文㊀研㊀究Jun.2021第9卷第2期FOREIGNSTUDIESVol.9㊀No.2中国翻译理论研究综述(2000 2019)以‘中国翻译“文献计量研究为例皖西学院㊀刘㊀虎摘㊀要:本文对‘中国翻译“新世纪以来刊发的所有理论文章进行文献计量分析,借此窥探过去20年中国翻译理论研究的总体脉络和走向,为学界同行提供一份翔实的历时研究参考资料㊂分析结果表明:上述理论文章可以分为五大类,西方翻译理论研究㊁中国本土翻译理论研究㊁翻译实证研究㊁翻译与文化传播研究和翻译教学研究㊂总体来说,西方翻译理论研究占据明显优势,但2009年后其发展势头减缓,稳中有降;中国本土翻译理论研究紧随其后,2010年后其发展呈现稳步上升的势头;翻译实证研究从无到有,自2004年起步并逐渐发展壮大;翻译与文化传播研究持续受到学界的关注,2010年后其发展逐年走高;翻译教学研究起步平稳,2009年后成为研究热点之一㊂最后,针对中国翻译研究 中西话语生态失衡 的缺陷,本文提出了 三结合 的解决方案,并将其纳入描述性翻译研究的理论框架之中,期待为未来中国本土翻译理论体系的建构开辟一条道路㊂关键词:中国翻译理论研究;中国翻译;文献计量分析;高频关键词;高引用文章中图分类号:H059㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A文章编号:2095-5723(2021)02-0080-09一㊁引言以1987年 中国首届研究生翻译理论研讨会 和 全国翻译理论研讨会 的召开为标志,中国翻译理论研究正式起步㊂这两次研讨会 吹响了学科建设的集结号,标志着学科理论研究共同体正式形成㊂翻译学者整体展现出学科自觉和理论自觉,中国译学研究揭开了新的一页 (蓝红军2018:7)㊂从1987年到21世纪以来的十几年间,中国翻译学界的理论意识不断觉醒,对翻译研究一系列问题的认识不断加深㊂学者们围绕翻译研究的一些重要理论问题,如 翻译学科的性质问题㊁翻译研究的中国特色问题以及建立独立翻译学科的必要性和可行性等问题 (谭载喜2012:7),进行了广泛而深入的讨论㊂这一时期,翻译学界的关注焦点从单纯的翻译经验的总结和反思逐渐过渡到引进和借鉴西方翻译理论;到了世纪之交,又转向了翻译学的学科建设问题㊂(韩子满2019)至此,中国翻译理论研究进入了加速发展的时期,其深度和广度都有大幅度拓展,呈现出明显的多维度㊁多视角㊁跨学科的特点,如胡陈尧(2019:106)所言, 随着改革开放的深入推进,中国翻译理论研究走出了一条博古通今㊁融汇中外㊁跨域创新的研究道路㊂ 那么,21世纪20年以来中国翻译研究取得了哪些进展?其发展脉络和走向如何?未来发展的趋势是什么?本文将致力于找出这些问题的答案,期待总结21世纪头20年中国翻译理论发展的经验,并为其将来的发展建言献策㊂二㊁文献综述国内学者对过去几十年中国翻译理论研究曾经做出过回顾和反思,将其划分为不同阶段并总结了其特点和成就㊂何刚强(2015)将过去30年中国翻译理论研究取得的成就归结为3个方面:1)中国学界视野得到拓宽,对翻译本质的认识普遍比较深入;2)翻译研究被广泛看作一个跨学科的研究领域,吸引了其他相关学科的参与;3)改革开放以来,翻译对国家各项事业的先导作用愈发明显,引发了应用翻译研究的异军突起㊂许钧(2018)认为,在改革开放的大背景下,中国翻译研究走过了一条开放㊁探索㊁互动和创新的发展道路:从初始开放和借鉴,引介西方翻译理论,到强化交流与反思,学习和探索研究方法,再到关注理论话语建设,致力于翻译学科建设,发展翻译教育,探索具有自身学术品格的理论体系㊂韩子满(2019)则将改革开放以来中国的翻译理论研究划分为5个阶段,即恢复与整理期㊁对外借鉴活跃期㊁学科意识觉醒期㊁研究与深入拓展期和理论与对象创新期,并以每个时期内发生的标志性事件为线索把这5个时期串联在一起㊂以上学者提纲挈领式地总结了中国译学发展的轨迹和成就,粗线条地勾勒出一幅中国翻译理论研究的历史图景㊂然而,所有这些回顾和反思都有一个共同的缺点:都是经验式㊁随感式的定性点评,得出的结论往往过于简单㊁笼统和泛化,其中遗漏了很多重要细节,更无法看清各个时期理论发展的趋势和走向㊂因此,它们缺乏系统性的指导意义㊂有鉴于此,本文将采用文献计量的研究方法,详细扫描过去20年间中国译学研究权威期刊‘中国翻译“刊载的所有理论文章,借此集中展示21世纪以来中国翻译理论研究的成果和发展脉络㊂需要说明的是,本文检索的‘中国翻译“上刊载的理论文章包括两大类:即针对翻译理论的思考㊁评析㊁翻译家访谈以及翻译史研究等宏观理论问题的文章,与针对具体翻译技巧㊁翻译教学和翻译实证研究的微观理论问题的文章,但不包括译著评析㊁人物介绍㊁翻译史话㊁读者论坛㊁译界动态等内容,因为这些内容既不研究翻译问题,也不包含有价值的翻译思想,对翻译理论的发展没有明显的贡献㊂这样,本文收录的文章全部属于针对翻译理论㊁方法㊁技巧和教学等问题的研究,属于典型意义上的翻译理论文章㊂三㊁研究设计(一)研究问题本研究主要回答以下3个问题:1)21世纪头20年以来中国翻译理论研究的总体特点是什么?2)中国翻译理论研究(含子类)呈现何种发展趋势?3)中国翻译理论研究现状对未来的发展有什么启示?(二)研究方法利用中国知网(CNKI)在线检索‘中国翻译“2000年至2019年间发表的所有理论文章,并通过标题㊁关键词㊁摘要和全文通读将这些文章分类(含子类)㊂分别统计文章总数㊁年度文章总数㊁年度分类别(含子类)文章总数,并考察位居使用频次前40的高频关键词和高引用文章的分布情况㊂然后,借助图表和各种可视化研究工具(饼状图㊁折线图和柱状图)对以上数据进行分析,总结21世纪头20年来中国翻译理论研究的特点和趋势,并对其将来发展提出建议㊂(三)数据分析1)总体分析统计2000年至2019年间‘中国翻译“发表的理论文章总数和分类别(含子类)文章数量,通过后者与前者的比例关系了解过去20年间中国翻译理论研究的总体情况㊂2)年度对比分析统计各类别(含子类)文章年度发表的数量,据此了解过去20年间各类别研究(含子类)的动态和走势;对比各类别(含子类)之间的变化关系,据此了解过去20年间中国翻译理论研究的详细变化情况㊂3)高频关键词和高引用文章分析以位居使用频次前40的高频关键词和高引用文章为研究对象,找出它们所对应的研究热点和动态,据此旁证过去20年间中国翻译理论研究的热点分布和趋势㊂四㊁研究结果(一)总体结果中国知网在线检索结果显示,2000年至2019年间‘中国翻译“共发表理论文章1222篇㊂分类(含子类)如下:A类:西方翻译理论研究(A1西方翻译理论的引介㊁述评和西方翻译家访谈;A2运用西方翻译理论的原则㊁方法或范式来阐释各种翻译问题;A3西方翻译史研究)㊂B类:中国本土翻译理论研究(B1中国本土翻译理论的思考㊁评析㊁运用和中国翻译家访谈;B2中国传统翻译理论的发掘整理;B3中国翻译史研究)㊂C类:翻译实证研究(C1基于观察㊁实验和调查问卷的实证性研究;C2基于语料库的量化研究)㊂D类:翻译与文化传播研究(D1西方文学作品在中国的译介传播;D2中国文学作品在西方的译介传播;D3翻译与跨文化交际)㊂E类:翻译教学研究(E1口笔译教材㊁教学方法和课程设置;E2MTI课程的思考㊁设计和优化)㊂表1㊀各类别(子类)文章发表情况总表类别(子类别)A类B类C类D类E类A1A2A3B1B2B3C1C2D1D2D3E1E2数量22624513274457650262152809321总数/占比484/39.61%395/32.32%76/6.22%153/12.52%114/9.33%㊀㊀如表1所示:西方翻译理论研究(A类)论文共计484篇,占总数的39.61%;中国本土翻译理论研究(B类)论文共计395篇,占总数的32.32%;翻译实证研究论文(C类)共计76篇,占总数的6.22%;翻译与文化传播研究(D类)论文共计153篇,占总数的12.52%;翻译教学研究(E类)论文共计114篇,占总数的9.33%㊂由此可见,中国本土翻译理论研究21世纪头20年以来整体上表现出如下态势(见图1):首先,西方翻译理论研究备受学界青睐和重视,其论文产出占据了最大比例㊂其次,中国翻译理论研究也受到了特别关注,在论文产出比例当中位居第二㊂学者们在积极引进西方理论原则与方法的同时,也不忘思考并发展中国本土翻译理论㊂再次,翻译与文化传播和翻译教学研究也是译学界关注的热点㊂翻译与文化传播是个长盛不衰的话题,针对翻译教学的讨论也十分活跃,翻译实证研究则逐渐兴起,方兴未艾㊂图1㊀各类别文章发表情况此外,每个子类研究在整体上表现如下:西方翻译理论的引介和述评和西方翻译家访谈(A1子类)㊁西方翻译理论的原则㊁方法和范式的应用(A2子类)以及中国本土翻译理论的思考㊁评析㊁运用和中国翻译家访谈(B1子类)这3个板块共同构成了中国翻译理论研究的大半个江山,其论文产出占比高达60.97%㊂翻译与跨文化交际(D3子类)与中国文学作品在西方的译介传播(D2子类)是翻译与文化传播研究关注的重点;而口笔译教材㊁教学方法和课程设置(E1子类)则是翻译教学研究的主要侧重点㊂基于观察㊁实验和调查问卷的实证性研究(C1子类)和基于语料库的量化研究(C2子类)论文产出只占很小的比例,单从数量来看还没有形成稳定的发展趋势㊂(二)年度分析结果1)总体发展脉络和趋势对比每个研究类别的年度发展变化,可以发现近20年中国翻译理论研究的总体脉络和趋势(图2):图2㊀五大类别年度变化对比折线图首先,西方翻译理论研究和中国本土翻译理论研究共同占据了过去20年中国翻译学研究的主战场㊂西方翻译理论研究从2000年到2009年保持了稳中有升的发展势头;但2009年以后则有所起伏,虽然仍处于核心地位,但整体波动较大㊂从2000年到2011年,学界对西方翻译理论的研究显著强于中国翻译理论㊂但从2012年开始,对中国本土翻译理论的关注则超越了西方翻译理论㊂其次,翻译与文化传播研究的总体走势是平稳增长:该类别虽然在2000年到2010年间变化波动不大,但从2010年起则稳步攀升㊂翻译教学研究则常年保持一定热度:该类别从2009年起迅速升温,到2013年达到高峰,其后又渐趋平稳㊂总之,这两个类别在过去20年里始终是研究热点之一㊂翻译实证研究则从无到有,2003年以前一片空白,从2004年起其关注度则逐渐攀升㊂2)详细发展脉络和趋势对比每个子类别的年度发展变化,可以发现近20年中国翻译理论研究的详细脉络和趋势:其一,西方翻译理论的引介㊁述评和西文翻译家访谈(A1子类)以及西方翻译理论的应用(A2子类)的研究呈锯齿状分布(见图3),表明它们虽然都是研究热点,但年度变化冷热不均㊂2007年以前,A2子类研究明显强于A1子类,但随后两者基本上交替上升下降,最后又归于平衡㊂西方翻译史研究则是处于刚刚起步的状态㊂图3㊀A子类年度变化对比折线图(A1 A3)其二,中国本土翻译理论的思考㊁评析㊁运用和中国翻译家访谈(B1子类)的研究逐年走高(见图4),特别是2011年以后的发展势头甚至超过了A1和A2子类㊂中国翻译史研究(B3子类)似乎受到了特别重视,逐年走高㊂然而,中国传统翻译理论研究则萎靡不振,除了个别年度有所收获外,基本没有什么进展㊂图4㊀B子类年度变化对比折线图(B1 B3)其三,翻译实证研究2003年以前一片空白,尤其是基于语料库的量化研究(C2子类)更是从2009年起才有所起色(见图5)㊂基于观察㊁实验和调查问卷的实证性研究(C1子类)2003年后获得发展,但其论文产出还是大起大落;基于语料库的量化研究有所进展,但其成果仍然很不突出㊂图5㊀C子类年度变化对比折线图(C1 C2)其四,西方文学作品在中国的译介传播(D1子类)似乎一直不受关注,20年来鲜有相关研究成果发表;中国文学作品在西方的译介传播(D2子类)从2008年以后则受到了极大关注,其研究成果节节攀升㊂翻译与跨文化交际(D3子类)曾经是研究热点之一,但2010年以后渐趋平缓(见图6)㊂图6㊀D子类年度变化对比折线图(D1 D3)最后,关于口笔译教材㊁教学方法和课程设置(E1子类)的研究一直都有成果产出,并且在2009年到2013年间形成了一个研究高潮(见图7)㊂MTI课程的思考㊁设计和优化(E2子类)的研究从2009年起异军突起,到2013年达到高峰,随后逐年平稳下降㊂图7㊀E子类年度变化对比折线图(E1 E2)(三)高频关键词和高引用文章分析1)高频关键词分析考察表2和图8,可知过去20年中国翻译理论研究热点涉及领域多㊁跨度大㊁范围广㊂主要研究热点集中在以下几个方面:表2㊀高频关键词统计表关键词频次关键词频次关键词频次关键词频次翻译228翻译理论19误译13主体性11翻译研究66诗歌翻译18语料库13策略11文学翻译45法律翻译18翻译硕士教育13意义10翻译策略42口译研究17规范12忠实10英译38同声传译17翻译标准12汉译英10翻译教学35归化17语言服务12翻译原则10译者28方法论14翻译能力11翻译伦理10口译22口译教学14翻译史11翻译过程9异化21译介14意识形态11语境9翻译学21汉英翻译13机器翻译11隐喻9图8㊀高频关键词柱状分布图㊀㊀A.西方翻译理论研究㊂西方理论的研究范式和术语,例如异化(21)㊁归化(17)㊁方法论(14)㊁规范(12)㊁意识形态(11)㊁主体性(11)㊁忠实(10)㊁翻译伦理(10)㊁语境(9)和隐喻(9)等出现总频次高达124次,可以说炙手可热㊂B.翻译教学和翻译与文化传播研究㊂翻译教学(35)和翻译硕士教育(13)达到了相当高的出现频次㊂这与前文所得出的分析结果 翻译教学研究则常年保持一定热度 相吻合;而文学翻译(45)和译介(14)则受到了更为强烈的关注㊂这与前文D2子类 从2008年以后则受到了极大关注 和D3子类 曾经是研究热点之一 相互印证㊂C.语料库(13)也占据了一定的出现频次,但其热度还不十分显著㊂这与前文语料库量化研究成果 仍然很不突出 也形成了相互照应㊂2)高引用文章分析考察表3,可以更直观地看到过去20年间中国翻译理论研究热点涉及的主题和其受追捧的程度:表3㊀论文最高引排序表论文名称引用频次论文名称引用频次中国的文学翻译:从归化趋向异化2179类型与策略:功能主义的翻译类型学592归化与异化:矛与盾的交锋?1513跨文化翻译中的归化与异化问题579坚持外宣翻译三贴近原则,做好外宣翻译工作1473意识形态与20世纪中国文学翻译史569续表3论文名称引用频次论文名称引用频次翻译功能理论的启示:对某些翻译方法的新思考1346语篇语言学与翻译研究568译者主体性:阐释学的阐释1304儿童文学翻译刍议556一只看不见的手:论意识形态对翻译的操控1282文本功能与翻译策略530生态翻译学解读1197翻译规范与主体意识527生态翻译学的研究焦点与理论视角1030中国文学走出去之译者模式和翻译策略研究:以葛浩文为例515谁是翻译主体948中国的翻译教学:问题与前景505文本类型理论对翻译的启示866多元系统论495翻译选择的目的性820归化/异化策略讨论的后殖民视域487选择与适应:语用顺应论视角下的翻译研究806伽达默尔哲学阐释与翻译研究478意识形态对翻译的影响:阐发与新思考736原作意图与翻译策略460从译者主体到译者中心726关联理论对翻译解释的局限性456口译训练:内容㊁模式㊁方法707翻译研究:从主体性到主体间性转变445文学翻译的接受美学观699翻译与意识形态研究:拓展跨文化对话的空间435翻译方法应以归化为主647翻译研究的后殖民视角433也谈归化与异化636女性主义对翻译理论的影响424译员知识结构与口译课程设置607解构忠实:翻译神话的终结409认知语言的翻译观604法国释意理论:质疑与探讨384㊀㊀首先,西方翻译理论研究一枝独秀㊂其研究热度㊁可及度和认可度都显著高于其他类别研究㊂在所有40篇论文中,有27篇属于这一类㊂排名前10位的高引论文中,有5篇属于此类,前20位中有12篇,前30位中有19篇㊂ 归化㊁异化㊁意识形态㊁功能主义㊁文本类型㊁语用顺应㊁接受美学㊁哲学阐释㊁关联理论㊁多元系统以及后殖民视角 等主题已然席卷了整个中国翻译研究空间㊂其次,中国本土翻译理论研究也达到了相当的热度和可及度㊂在高引论文当中,也出现了众多此类论文,例如 中国的文学翻译 外宣翻译三贴近原则 以及对翻译主体的讨论㊂还有从崭新的视角看待翻译本质的论文,例如 生态翻译学解读 和 生态翻译学研究焦点与理论视角 ,而且引用频次还非常高㊂这与前文的分析结果 中国本土翻译理论研究也受到了特别关注 保持一致㊂最后,翻译教学类论文在最高引排行榜上也十分引人注目,其研究成果的可及度和接受度可见一斑㊂例如 口译训练:内容㊁模式㊁方法 译员知识结构与口译课程设置 和 中国的翻译教学:问题与前景 这3篇论文的引用频次十分靠前㊂五、讨论与建议(一)讨论从前文分析可以看出,过去20年间中国翻译理论研究整体上呈现出 三强三弱 的特点,即西方理论强,中国理论弱 现代理论研究强,传统理论研究弱 理论性研究强,实证性研究弱 ㊂另外,各个理论子板块研究的活跃程度随着时间变化也有所波动㊂下文结合这些特点产生的学术背景和社会文化背景进行语境化的分析,以阐明其背后的动因㊂从学术背景来看, 西方理论强,中国理论弱 的特点很可能是两者之间发展程度严重失衡造成的㊂西方翻译理论借鉴了包括语言学㊁文学㊁哲学㊁文化研究㊁美学㊁认知科学等一系列相关学科的研究成果,发展出了一个较为科学而严谨的理论体系,可以多角度㊁跨学科地阐释整个翻译过程㊂例如语篇语言学和语用学理论可以用来解释翻译过程中语言转换的问题;意识形态㊁多元系统㊁翻译规范㊁后殖民等文化学派理论可以从社会文化和政治层面揭示翻译行为背后的各种操控因素;阐释学理论对译者主体性的研究可以揭示翻译过程中原作㊁译者和译作三者之间的关系;关联理论和认知语言学的研究成果又可以从人类思维层面解释翻译现象㊂反观中国本土翻译理论却远未达到西方翻译理论的发展程度,缺乏逻辑性㊁系统性和可操作性,难以用来指导翻译理论或实践中遇到的纷繁复杂的难题㊂这样,学界自然会青睐一个成熟可靠的理论体系,并推广运用,从而形成了目前 西强中弱 的理论格局㊂ 现代理论研究强,传统理论研究弱 可能是由于传统理论的现代阐释转换不易,或者过于抽象㊁笼统,并不具有很高的理论价值㊂中国传统翻译理论见诸古代佛经翻译的序㊁跋㊁例言或评注之中,例如,唐玄奘的 五失本 三不易 求真喻俗 等等㊂它们以零散的方式存在于古籍当中,不成体系㊂严格来说,它们还只是翻译经验而非翻译理论㊂(周忠良2016)要发掘整理这些古代文献不仅耗时耗力,而且可能收效甚微,不如直接从现代翻译实践中提炼出合适的理论并加以运用更为方便㊂ 理论性研究强,实证性研究弱 则可能是实证性研究自身的特点造成的㊂一般来说,自省式㊁归纳式的理论思考总是先于实证研究㊂先是有了理论总结或假设,然后通过实证研究加以验证㊂这样就会在大规模理论研究和实证研究之间形成一个时间差,似乎前者总是要先于后者达到繁荣㊂语料库翻译学是翻译实证研究的代表,但是由于起步晚㊁数据采集和分析时而会遇到困难㊁研究周期长等不利因素,造成了当前翻译实证研究明显落后于理论研究的状况㊂从年度对比分析中可以看出,2010年前后中国本土翻译理论研究以及翻译教学和翻译与文化传播研究逐渐兴起㊂这是 三强三弱 总体格局下的另一个重要特点㊂从社会文化背景来看,这个特点的形成很大程度上要归因于官方政策的扶持㊁对自身文化的归属感和认同感不断加深以及向世界展示中国文化的现实需求等因素㊂首先,2012年以后中国本土翻译理论的研究赶上甚至超越了西方翻译理论研究,这一方面可能是因为官方大力提倡挖掘中国自身的翻译理论,给予了项目申请和出版上的支持;另一方面也可能是因为学界意识到了中国本土翻译理论研究的价值㊂近年来,中国学者提出了不少原创翻译理论,例如变译理论㊁玄翻译学㊁大易翻译学㊁和合译学理论等等㊂其中,生态翻译学理论首次从一个崭新的视角来解读翻译本质,开创了一个新的研究范式㊂从高引文章分析来看, 生态翻译学解读 和 生态翻译学的研究焦点与理论视角 2篇文章被引频次竟都达到1000次以上,其热度和认可度可见一斑㊂这表明中国学者从一味追捧西方翻译理论回归到了理性,开始专注于本土翻译理论的建设㊂其次,翻译教学类研究从2009年起成为热点之一,呈现出迅猛的发展势头㊂这也归因于官方为了适应社会经济发展对高层次翻译人才的需求在政策上的扶持㊂自2007年以来,MTI学位教育在全国开展得如火如荼,其课程设置㊁教材和教法的研究也火爆起来,从而大大增加了翻译教学研究的热度㊂再次,翻译与文化传播类研究自2011年起稳步攀升㊂这与官方政策的支持和向世界展示中国文化的现实需求密不可分㊂由于中国政府大力实施 中国文化走出去 工程,中国文学作品的译介传播自然成为研究热点㊂特别是2012年莫言获得诺贝尔文学奖以后,学界更是聚焦于这方面的讨论㊂(二)建议上节 三强三弱 的讨论实际上暴露了当前中国翻译理论研究存在的不足㊂一言以蔽之,就是 中西理论话语生态失衡 (周忠良2016:89)现象㊂中国学界似乎已经习惯于臣服于西方翻译理论话语,学会了用洋话来讲述自己的故事,其演讲的主题㊁措辞㊁腔调已然全盘西化㊂长此以来,离开了西方翻译理论话语,中国本土翻译研究大厦就会轰然垮塌,因为它没有自己的核心理论支撑㊂这个状况必须改变㊂为此,本文强烈呼吁建立中国自身的翻译话语体系,以中国传统哲学和美学思想为依托,融合西方理论话语中积极的成分,逐步建立起一整套具有中国本土特色的翻译理论话语体系㊂具体来说,就是要做到 三结合 ,即古今理论话语相结合㊁中西理论话语相结合㊁ 引进来 与 走出去 相结合㊂古今理论话语相结合,就是在现代学术话语规范的指引下,将中国传统典籍中蕴含的哲学和美学思想进行现代阐释和转换,为现代翻译理论研究服务㊂这方面已经有学者做出了探索和尝试,并取得了一定成绩,例如朱志瑜(2001)将中国古典玄学中的 得象忘言,得意忘象 进行现代转换,发展出了神。

汉语古诗词英译接受研究综述(2007-2016年)汉语古诗词是中国文化的瑰宝,自古以来就备受推崇。

近年来,随着中文研究的兴起,越来越多的学者将目光投向了汉语古诗词英译的研究上。

本文旨在对2007年至2016年间关于汉语古诗词英译接受研究的成果进行综述,以期进一步推动该领域的发展。

一、研究现状近年来,随着全球化进程的加速推进,汉语古诗词的翻译和传播受到了更广泛的关注。

在这一背景下,越来越多的学者开始关注汉语古诗词英译接受的问题,探讨如何更好地将中国古诗词传播到世界各地,使其更好地为国际读者所理解和接受。

2007年至2016年间,关于汉语古诗词英译接受的研究涌现了许多有价值的成果,涉及翻译策略、文化传播、接受美学等方面,为该领域的研究提供了丰富的理论和实证支持。

二、研究成果1. 翻译策略在汉语古诗词英译接受研究中,翻译策略是一个重要的研究方向。

有学者通过实证研究发现,在汉语古诗词的英译中,译者常常采用意译策略,以更好地传达原诗的意境和情感。

译者会通过增补描写、调整韵律、修辞转化等手段,使译文更符合英语读者的审美习惯和文化背景。

也有学者研究了直译、意译和改译等不同的翻译策略在不同情境下的应用,并探讨了它们对译文接受的影响。

2. 文化传播文化传播是汉语古诗词英译接受研究的另一个重要方面。

在这方面的研究中,学者们探讨了译者如何在诗词翻译中传达中国传统文化的价值观念、审美情感等。

通过对不同时期、不同地域的古诗词英译的分析,他们揭示了译者在文化传播中的选择、调整和再现策略,以及传统文化在译作接受中的作用和影响。

3. 接受美学接受美学是近年来兴起的一个研究领域,也在汉语古诗词英译接受研究中得到了应用。

学者们通过对汉语古诗词英译接受美学的研究,探讨了译作对英语读者的审美效果和影响。

他们关注译作如何在接受者心目中再现原诗的意境和韵味,以及接受者对译作的情感和美感反应。

三、问题与展望尽管在汉语古诗词英译接受研究中取得了一定的成果,但也存在一些问题亟待解决。

汉语古诗词英译接受研究综述(2007-2016年)汉语古诗词一直都是中国文化的重要组成部分,其具有独特的艺术魅力和文化价值。

随着中国的国际影响力不断增强,汉语古诗词的国际传播和研究也日益受到重视。

本文旨在对2007年至2016年间关于汉语古诗词英译接受研究的成果进行综述,以期为相关研究提供参考,并推动汉语古诗词的国际传播和研究。

一、汉语古诗词英译接受研究概况自20世纪末以来,汉语古诗词的英译接受研究逐渐崭露头角。

研究者主要通过文学翻译理论、语言学和文化研究等角度,对汉语古诗词的英译接受进行分析和探讨。

他们不仅关注翻译的语言层面,还关注读者的接受情况,并探讨诗词翻译在跨文化传播中的作用和影响。

二、研究方法及主要成果在研究方法上,研究者主要运用文本分析、实证研究、问卷调查等方法,以及跨学科的研究视角。

通过对汉语古诗词的英译进行文本分析,研究者发现不同译者在翻译中的取舍和表达方式,从而揭示译者在跨文化传播中所面临的挑战和难点。

研究者还通过实证研究和问卷调查,探讨读者对汉语古诗词英译的接受情况,从而为译者提供改进和优化翻译策略的建议。

在理论层面上,研究者提出了汉语古诗词英译接受的文化转换理论、功能对等理论、语用翻译理论等翻译理论,并尝试将这些理论运用到具体的翻译实践中,以期提高汉语古诗词英译的质量和适应性。

三、研究进展及不足2007年至2016年间,汉语古诗词英译接受研究取得了一定的成果,但也存在一些不足之处。

具体而言,研究者在方法上主要集中在文本分析和实证研究,较少运用跨学科的研究视角,导致研究结论的局限性较大。

对于汉语古诗词英译的文化转换和语用翻译等问题的探讨还不够深入和系统,有待于进一步的研究。

大部分研究着重于诗词的译文分析,忽视了诗词英译在跨文化传播中的实际应用和影响,因此在实践层面上的研究相对薄弱。

由于汉语古诗词的英译研究还处于起步阶段,不同的研究者在研究范畴和视角上存在较大的差异,缺乏系统性和整合性。

公示语翻译研究综述赵 湘(衡阳师范学院外语系,湖南衡阳 421008) 摘 要:公示语翻译是翻译学研究的新领域。

自20世纪90年代以来,有许多专家、学者对公示语的翻译进行了多方面的研究和探讨,并取得了可喜的成绩。

但从整体上看,公示语翻译的研究成果还存在着诸如术语不统一、题材及体裁单一化、缺乏创新性等缺憾。

因此,笔者基于收集到的相关信息及20余篇相关论文,综述各家之论点,希望为今后的公示语翻译研究提供一些思路。

关键词:公示语;翻译;综述Abstract :Translation of signs is a new area in translation.Since 1990’s ,many scholars have made researches in this area from many aspects and much achievement has been made.But on the whole ,the work of translation of signs still has many improvements to be made.The author summarizes other writer ’s contributions and hopes to provide some ideas for the future research in this area.K ey Words :signs ;translation ;summary中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2006)12-0052-03 1.引言随着中国融入全球化经济,中国与世界各国的交流不断增多,英语开始进入我们工作、生活的方方面面,全国各地公共场所的汉英双语标识及提示语也越来越多,但各种错误及不规范现象也比比皆是。

为迎接即将在北京举行的2008年奥运会、世界翻译大会以及2010年的上海世博会,为改善我国的汉英双语环境和人文环境,更好地服务于对外宣传与交流及经济、文化建设,全国各地展开了声势浩大的汉英双语标识语纠错活动以及相应的规范行动。

机器翻译综述1.引言1.1机器翻译的历史现代机器翻译的研究应该是从20世纪50年代开始,但是早在这以前很多人已经提出了相应的想法,甚至是远在古希腊时期就有人提出要用机器来进行语言翻译的想法。

在1946年,美国宾夕法尼亚大学的两位科学家设计并制造了世界上第一台电子计算机。

与此同时,英国工程师同美国洛克菲勒基金会副总裁韦弗在讨论计算机的应用范围时,就提出了利用计算机实现语言的自动翻译的想法。

在1949年,韦弗发表了一份名为《翻译》的备忘录,正式提出了机器翻译问题。

他提出了两个主要观点:第一,他认为翻译类似于解读密码的过程。

第二,他认为原文与译文“说的是同样的事情”,因此,当把语言A翻译为语言B时,就意味着从语言A出发,经过某一“通用语言”或“中间语言”,可以假定是全人类共同的。

在这一段时间由于学者的热心倡导,实业界的大力支持,美国的机器翻译研究一时兴盛起来。

1964年,美国科学院成立语言自动处理咨询委员会,调查机器翻译的研究情况,给出了“在目前给机器翻译以大力支持还没有多少理由”的结论,随后机器翻译的研究就陷入了低潮期。

直到70年代以后机器翻译的研究才重新进入了一个复苏期,随后机器翻译的发展又迎来了繁荣期1.2机器翻译的主要内容经过50多年的发展,在机器翻译领域中出现了很多的研究方法,总结如下:●直接翻译方法●句法转换方法●中间语言方法●基于规则的方法●基于语料库的方法➢基于实例的方法(含模板、翻译记忆方法)➢基于统计的方法在当前的研究中,更多的是基于统计的方法进行的,因为基于统计的方法可以充分的利用计算机的计算能力,并且并不需要过多的语言学知识作为支撑,可以让更多的计算机科学家投入到实用系统的研究中,极大的促进了统计机器翻译的发展。

下面对各个方法逐一的进行介绍。

2.机器翻译主要方法2.1直接翻译方法所谓直接翻译方法就是从句子的表层出发,将单词、词组、短语甚至是句子直接置换成目标语言译文,有时进行一些简单的词序调整实现翻译,并不进行深层次的句法和语义分析。

翻译本质研究综述

罗卉

【期刊名称】《现代语言学》

【年(卷),期】2024(12)3

【摘要】本文通过对翻译本质的深入探讨,总结了翻译学者对其定义和理解的多样性,并发现当前翻译研究主要集中在翻译策略和技巧,而对翻译本质的研究相对欠缺。

本文以翻译理论为基础,强调了翻译的历史性、发展性和时代性,认为翻译的定义需

要随着时代的发展而不断演变。

在研究设计中,笔者采用了文献综述的方法,综合研

究了近二十年关于翻译本质的文献,充分总结了当前翻译学者对翻译本质的定义。

翻译不仅仅是语言层面的转换,还需考虑文化交流、跨学科合作和技术发展等多方

面因素,同时翻译的定义应随着时代的变化而不断演进,以适应新的社会环境和需求,更好地指导翻译实践。

【总页数】5页(P152-156)

【作者】罗卉

【作者单位】上海海事大学外国语学院

【正文语种】中文

【中图分类】H31

【相关文献】

1.翻译研究的新视角与新思维“2015年辽宁省翻译学会语言哲学与翻译研究论坛”综述

2.翻译功效与译史书写——第三届桂子山翻译高层论坛暨翻译史研究研讨会

综述3.评《二元·多元·综合——翻译本质与翻译标准研究》4.对翻译本质属性的认识——《自由派翻译传统研究》序5.创新翻译专业教育模式,培养新时代高层次翻译人才--翻译专业学位博士研究生培养调研座谈会综述

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

公示语翻译问题研究现状评述作者:赵凛来源:《现代经济信息》2016年第29期摘要:旅游翻译中的种种问题造成了翻译质量低劣,尤其旅游景点公示语中的英译问题,其翻译质量低劣,这样会大大降低景区、景点及旅游地的品位。

因此,旅游景点公示语翻译问题成为亟待解决的问题。

关键词:翻译理论;研究现状;意义一、翻译观综述吕俊教授提出的“建构主义翻译学”认为建构主义翻译观以建构主义思想为指导,注重交往理性、实践哲学,共识性真理观,以言语行为理论作为其语言学基础。

较之语文学范式、结构主义语言学范式、解构主义范式,建构主义翻译研究是一种更合理的新的范式(吕俊,2005:35)。

本文所研究的对象是旅游景点公示语是旅游语篇一种,其翻译不是机械的文字转换,而是一种交际性很强的活动。

为了交际的成功,译者需要有正确的理念作为理论上的指导。

传统的翻译理论没有摆脱以原文为中心和力求译文与原文对等的模式,显然不能给予旅游翻译有力的理论支持。

鉴于旅游景点公示语翻译的强交际性特质,新兴的建构主义翻译观能够很好地满足这种理论要求。

二、国内外研究现状在国外,公示语的翻译研究已有着较长的历史,早在1959年,Vinay&Darbelne两位学者就开始了对公示语的研究。

Vinay和Darbelne认为,在译语文化情境与原语情境不一致或是语义有差异时,为了实现功能上的对等,往往需要使用编译;而编译只是其中一种翻译方法,也被称为非直接的翻译,译文不能完全照搬原文的结构与概念。

Connor认为公示语是提供给特殊群体的关注,其目的是完成一个特定的交流目的(connor,2001)。

20世纪80年代初,Canale&Swain(1980)提出了涉及语法能力、社会语言能力、策略能力等的交际能力思想,其中社会语言能力包含语用能力,指语言形式的正确性及所表意义的恰当性(冉永平2006:48)。

在国内,早在2006年罗选民就提出公示语翻译是一个严峻的课题。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 阐释学翻译研究综述 作者:杨茜 来源:《读与写·教育教学版》2014年第08期

摘要:阐释学是针对艺术作品的诠释哲学。因其与翻译在本质上的内在联系,对翻译研究中意义的理解与解释具有重要的指导作用。本文对阐释学翻译的研究背景进行回顾,并对国内外具有代表性的阐释学翻译研究逐一梳理,明确了阐释学在翻译中的适用性,同时对今后可能的研究领域予以展望。

关键词:阐释学 阐释学翻译 研究综述 中图分类号: H315.9 文献标识码: A 文章编号:1672-1578(2014)8-0018-02 1 研究背景回顾 早期翻译研究的语言学派以结构主义语言学和转换生成语法对语言结构所作的严密分析为基础,致力于研究原语和译语之间在词法与句法上的一系列对应和转换规则,主张在翻译过程中追求原文本与译本的对等。因此,原文中心论和作者中心论在翻译研究中长期占据绝对的统治地位。加之其研究多将视野锁定在语言本身及翻译产品的静态分析对比,并且对翻译是“替换”、“复制”及“再现”的认识也使得翻译研究显现出一种静态性。

20世纪80年代翻译理论的“文化转向”使翻译研究的重点由语言内部转向语言外部,即翻译研究的文化学派已经不再是从语言转换的层面去看待译本如何忠实或者背叛原文本,而是更多地将焦点放置于翻译活动背后的文化和社会之大背景。但文化学派过于强调译者的“操纵”作用以及译语文化对翻译过程的制约作用,忽视了翻译的语言属性,这无疑是对译者角色的片面理解及对翻译过程的误解。

阐释学有关意义的理解与解释,最早作为一种阐释技艺以及相关的规则和方法用以解释古代《圣经》经文,法典和其他典籍,经历了普通阐释学、方法论阐释学、本体论阐释学阶段,最后由伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)发展为系统的现代哲学阐释学。普通阐释学和方法论阐释学属于传统的客观阐释学,认为理解是对文本的外在解释,理解和解释的根本目的是重现作者的原本意图。而本体论阐释学是哲学阐释学的开端,二者均认为理解是对人的存在方式的揭示。作为一门辩证的阐释学,哲学阐释学对于语言学派的“原文/作者中心论”和文化学派的“译者中心论”提供了理性的思考视角。

翻译实践报告开题一、引言1.背景介绍随着全球化进程的不断加速,国内外交流日益频繁,翻译作为跨文化交流的桥梁,其重要性不言而喻。

为了提高自身的翻译能力,许多学习者纷纷投身于翻译实践之中。

本文通过对本人翻译实践的报告,旨在总结实践过程中的经验与教训,为今后的翻译工作打下坚实基础。

2.研究目的本文旨在通过翻译实践,提高本人的翻译能力和翻译水平,丰富翻译经验,为今后的翻译工作做好准备。

3.研究意义通过对翻译实践的报告,可以帮助本人深入理解翻译理论,提高翻译技巧,为今后的翻译工作提供有益的借鉴。

二、文献综述1.翻译实践研究现状近年来,翻译实践研究在我国得到了广泛关注。

学者们从不同角度探讨了翻译实践的意义、方法和发展趋势。

2.翻译理论的发展随着翻译研究的深入,翻译理论也在不断发展。

从结构主义、功能主义到后现代主义,各种翻译理论为翻译实践提供了丰富的理论资源。

3.翻译教学方法的探讨针对翻译教学,教育家们提出了多种教学方法,如任务型教学法、合作学习法等。

这些方法为翻译实践提供了有效的教学途径。

三、研究方法1.研究设计本研究采用翻译实践的方式,对某一具体文本进行翻译,以提高本人的翻译能力。

2.研究对象研究对象为本人,通过本人的翻译实践来探讨翻译技巧和策略。

3.数据收集与分析方法数据来源于本人在翻译实践过程中所遇到的各类问题及解决方法。

通过对这些问题和解决方法的整理与分析,总结出有助于提高翻译能力的经验和技巧。

四、翻译实践过程1.实践内容与步骤本研究选取了一篇英文文章进行翻译实践。

实践过程分为三个阶段:初译、修改和润色。

2.实践中的问题与解决方法在实践过程中,我遇到了诸如词汇理解、句子结构和翻译策略等问题。

通过查阅词典、请教老师和同学,以及不断反思和调整,逐步解决了这些问题。

3.实践成果评估通过对实践成果的评估,我发现自己的翻译水平得到了一定程度的提高。

五、实践总结与反思1.翻译技能的提升通过翻译实践,我在词汇掌握、句子结构和翻译策略等方面取得了明显进步。

翻译目的论研究综述作者:王军陈诗月来源:《现代交际》2017年第18期摘要:翻译目的论始于20世纪70年代,是现今德国最具有影响力、代表性的翻译理论。

其核心理念是,整体翻译行为的目的对翻译过程存在决定性作用。

翻译目的与翻译过程中所采用的办法以及对原作品在内容与形式上的选择和译文的转变等息息相关。

在翻译进程当中,以目的为导向,以语内语际相一致和充分性作为评价方式。

在对目的论的起源与拓展以及其理论进行梳理的过程中,突显出其在翻译研究中的重大意义。

关键词:翻译研究翻译目的论翻译标准从翻译学的发展进程我们可以发现:现代西方翻译理论迅猛成长,呈现出欣欣向荣的局面。

从20世纪中叶开始,许多著名的翻译理论家着手从阐释学、接受美学、结构主义以及译文受众反应论等方面进行多方位分析、研究翻译学。

奈达的社会符号学翻译理论、卡特福德的翻译转换理论等多种多样的翻译理论也因此应运而生。

其中由德国功能主义理论派创造的翻译目的论在西方浩瀚的翻译相关理论当中脱颖而出,为翻译实践和研究开拓了新的维度。

目的论(skopostheorie),是由功能主义学派提出的最重要的翻译理论。

skopos一词是希腊语,这一术语通常用来指译文的目的,而theorie一词是德语,有理念、理论之意。

目的论的观点是,“目的”这一概念应纳入翻译活动实践当中,所有的行为都与目的休戚相关,而翻译恰恰是一类有目的的、介于两种文化之间的、具有较强交际性的活动,翻译人员应根据翻译目的来制定相关翻译策略。

在翻译过程中,目的论本质上应归纳为对翻译的外部研究,因此翻译研究的核心从译文与原文两者之间的关联转换到对译文的预期效果,这一转变完善了传统翻译进程的不足之处,并且为翻译综合学科的研究与发展又开阔了探索角度。

(仲伟合,钟钰,1999)一、翻译目的论的形成与发展翻译目的论最开始是由凯特琳娜·赖斯在其1971年出版的《翻译批评的限制与可能性》中提出,并形成相关的早期理论。

哈萨克文《红楼梦》翻译研究综述

哈萨克文《红楼梦》翻译研究已经从20世纪初开始,由于历史、

艺术、文学和宗教的重要价值,它不仅是许多学术学者和文学家所关

注的,而且也是广大社会参与者也在积极关注的。

由于历史文化和语言上的差异,翻译《红楼梦》到哈萨克文是一

项艰巨的任务。

早期的研究大多采用“意译法”或“意符法”,但这

种方法造成了不少问题,比如来源文本中的文化细节无法得到正确传达,口语表达缺失,以及夸张、修辞等。

为了更好地把握《红楼梦》

的特点和形式,以及弥补以往的不足,社会上出现了许多有影响力的

志愿化翻译人员,例如李宏毅先生。

他们在翻译中注意文本的准确性和可读性,以及《红楼梦》的文

化内涵和神秘性,使得哈萨克文《红楼梦》更加精确和有趣。

同时,

他们也注重文章的原貌,在可能的情况下尽量采用哈萨克文习惯用法,以相似方式表达原文的内容。

他们还将原文中的成语和文化概念翻译

成哈萨克文,以保留原文的文化特色。

另外,有些翻译人员也引入了哈萨克文的口语表达,以更具有小

说风格和丰富文化内涵的方式来表达原文的内容,从而更好地为广大

哈萨克读者带来一个有趣、精彩的阅读体验。

因此,通过对《红楼梦》进行多种翻译,不仅能够将原文中的文

学精髓,文化内涵和神秘感传达出来,还能够保持文章的原貌和节奏。

无论是官方版本,还是志愿化翻译,他们都使《红楼梦》在哈萨克文

读者中更为流行,并带来更完整的文学精髓和文化内涵的体验。