浅说黑水民族源流

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:6

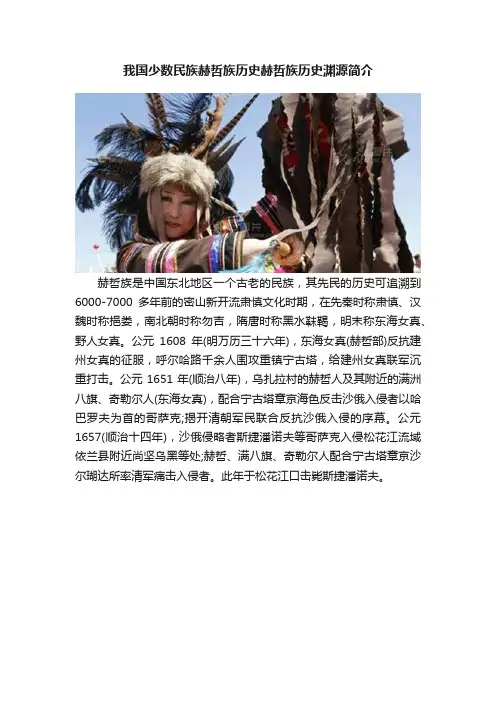

我国少数民族赫哲族历史赫哲族历史渊源简介赫哲族是中国东北地区一个古老的民族,其先民的历史可追溯到6000-7000多年前的密山新开流肃慎文化时期,在先秦时称肃慎、汉魏时称挹娄,南北朝时称勿吉,隋唐时称黑水靺鞨,明末称东海女真、野人女真。

公元1608年(明万历三十六年),东海女真(赫哲部)反抗建州女真的征服,呼尔哈路千余人围攻重镇宁古塔,给建州女真联军沉重打击。

公元1651年(顺治八年),乌扎拉村的赫哲人及其附近的满洲八旗、奇勒尔人(东海女真),配合宁古塔章京海色反击沙俄入侵者以哈巴罗夫为首的哥萨克;揭开清朝军民联合反抗沙俄入侵的序幕。

公元1657(顺治十四年),沙俄侵略者斯捷潘诺夫等哥萨克入侵松花江流域依兰县附近尚坚乌黑等处;赫哲、满八旗、奇勒尔人配合宁古塔章京沙尔瑚达所率清军痛击入侵者。

此年于松花江口击毙斯捷潘诺夫。

“赫哲”一词,最早见于官方文献是《清圣祖实录》:“康熙二年癸卯……三月、壬辰(公历1663年5月1日)命四姓库里哈等进贡貂皮,照赫哲等国例,在宁古塔收纳”,这里的“国”是女真各部,不是今天国家的概念。

从后金到清初统一女真各部的进程中,曾相继将赫哲部编户编旗。

编户始于天命二年(1617年),就是按照血缘(姓-氏族)和地域(乡-村屯)的原则,把赫哲人分为若干姓,每姓设若干乡,再由姓长和乡长管理。

顺治二年(1645年)开始编旗,直接把赫哲部纳入满洲八旗本部,称为“伊彻满洲”(新满洲)。

直到19世纪初叶,从牡丹江至黑龙江下游乌扎拉村,所有赫哲部的22个氏族,都由清廷按其氏族与分布地区编入满洲八旗本部,行使有效的管辖。

在清代,赫哲与内陆及当地各民族的产品交换关系日益发展,赫哲渔猎工具也逐渐有所改进,生产力逐渐提高,原始社会渐趋分解,至清末已从原始社会末期跨入阶级社会。

辛亥革命以后,三江平原开发的速度加快,赫哲人与汉族杂居,渔猎产品的商品化程度加深,在政治、经济等方面形成与汉族及周围其他各族不可分割的联系。

松花江下游的赫哲族赫哲族的形成导读:就爱阅读网友为您分享以下“赫哲族的形成”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!野人女真南迁与赫哲族的形成○都永浩赫哲族是从肃慎、挹娄人中居北的部分以及勿吉、靺鞨中的黑水部分、元代黑龙江中下游流域的生女真和明代野人女真中衍变而来。

赫哲族先民与满族先民历史上属于一个宽泛的民族学涵义的人们共同体,未形成严格意义上的民族认同意识。

这个人们共同体在历史上经常出现分化、组合现象,与周边民族有着密切的交融关系。

始于明初的松花江下游流域的野人女真南迁,为黑龙江中下游流域的野人女真形成为赫哲族留出了地理空间和认同意识形成的基础。

一、野人女真南迁为赫哲族的形成留出了地理空间金亡后,早已入居中原和元初签括入关的女真人,总体数量虽然大大超过留居东北地区的女真人,但是他们长期与汉族杂居,元明将其归为汉人,因而除少数融入蒙古等族外,绝大部分都已融入汉族之中,风俗、语言完全汉化,连姓氏也大都采用了汉姓①。

后来关内女真人的活动很少见于记载。

元代的女真人主要分布于辽东地区、松花江流域、合兰府地区(绥芬河流域及朝鲜半岛北部东海沿岸)、黑龙江中下游流域②,但后来形成为满族的核心是分布于松花江下游及黑龙江中下游流域的女真人。

元代称辽阳行省北部及东部滨水而居、以渔猎为生的女真人为女直水达达(又作水达达女直)、打鱼水达达女直,简称水达达。

明代称水兀狄哈、水野人或江夷。

分布区域十分广阔,西起嫩江流域以东、松花江下游以东、东抵乌苏里江及合兰府、北至黑龙江下游两岸地区③。

总体而言,元代女真人处于发展低潮,关内及辽东女真人逐渐融合于其他民族中,黑龙江中下游流域和松花江中下流域成为女真人的主要分布区。

这部分女真人与建立金朝的女真人没有直接的承继关系,发展水平处于较低的阶段。

松花江中下游以北的生女真略事耕种;从生女真人向东,可木(今松花江口以东额图附近之科木)至乌苏里江口的女真人则“少事耕种”;松花江中上游的女真人“稍类开原旧俗”④。

探寻云南满族700年迁徙轨迹富民县完家村村民的生活已基本融入到当地。

都市时报记者郎晓伟/摄700多年的时光看似久远,但昆明5300多个满族人仍然没有忘记自己的祖先。

在老一辈昆明人的记忆深处,昆明市的如安街曾经有过一条“满洲巷”,聚集过大批满族居民,后来逐渐分散了。

现在,昆明市盘龙区的金辰街道办事处波罗村、富民县永定街道办事处东元村委会完家村分别生活着几百名姓“完”的村民,全是一个家族。

据云南省民族学会满族研究委员会原会长、现荣誉会长张蓉兰等专家考证认为,完氏家族是女真人后裔,复姓完颜。

虽然历史久远,但他们都记得老祖宗的姓氏。

习俗与故土云南满族,祖先都来自白山黑水之地,后裔虽融入了各民族中,但在习俗中,仍保留了其民族的特点。

年近80岁的满族人张蓉兰,曾经连续10年担任了云南省民族学会满族研究委员会会长,现任名誉会长,对云南的满族深有研究。

她说,云南满族,是在不同的历史时期,因为不同历史原因,分批入滇的。

但无论如何,云岭大地上的满族,祖先都来自白山黑水之地,与东北地方满族息息相连。

1990年第四次人口普查时,云南满族正式上报了他们的民族成分,统计人数达4000多人,被云南省列为“世居少数民族之一”。

1994年,云南省民族学会满族研究会成立,满族的人数也开始增加,到2000年第五次人口普查时,云南满族人口猛增至1.2万余人,仅昆明就有4200余人。

目前,昆明满族已经达到了5300多人。

满族曾被称为冷兵器史上的奇迹,他们一直生活在长白山以北、黑龙江中上游、乌苏里江流域。

黑水靺鞨是其直系祖先,后发展为女真。

1115年,由完颜阿骨打建立了金国。

1635年,皇太极称皇帝,改国号清,废除“女真”的族号,改称满洲。

1644年,清军入关,逐步领辖中国全境。

中华民国成立后,满洲族改称满族。

多年以后,在云南满族的习俗中,仍可以嗅闻到他们故土的味道。

其中,婚嫁、葬礼因为仪式隆重,满族特点得以延续。

比如保山满族人家的婚嫁,正式迎亲的日子,新娘到新郎家门口,新郎家大门紧闭,新娘要在门口等候,这是“憋性子”关。

红军长征在黑水……仅就中央红军来说,共翻越了五座大雪山,其中三座就位于黑水县境内的邛崃山脉和岷山山脉。

因为有了黑水人民的物质支持,红军才得以成功穿越草地,中国革命才有了新的篇章。

下图名为《更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜》(局部) ,陈宁尔、王方雄作于1977年……红军长征在黑水前言黑水是红军长征路过的地方.1935年6月至1936年8月,中国工农红军一、四方面军,先后三次进出黑水,历时一年军两个多月,党中央在芦花(今县城附近)召开了两次重要会议.毛泽东、朱德、周恩来、徐向前、刘伯承等重要领导人参加了会议.红军长证在黑水播下了革命火种,唤起藏族人民对革命的同情和支持,在瓦钵梁子一带地区建立区、乡苏维埃政府和“游击队”武装组织.红军在黑水共筹集粮食约710万斤,熬制食盐约5000余斤,借食各类牲畜3万余头、100余万斤,借食畜油1万多斤以及借用大批牲畜皮张、牛毛、羊毛、大麻和兽皮等御寒物资。

黑水广大藏族人民,为支援红军过草地。

积极献粮,负担轴重.作出巨大贡献。

黑水藏族人民富有爱国热情,正当中华民族灾难深重,全国各兄弟民族同仇敌忾抵抗日本帝国主义的侵略,抗日战争处于艰苦时期,积极响应当时政府“有钱出钱、有人出人、有力出力”的号召,1940年至1941年,开展抗日捐献爱国活动,共筹集银元1300个和金丝猴皮、鹿茸、唐香、虫草、贝母、豹皮等贵重土特产品送到重庆交付给当时政府,以实际行动支援抗战。

红军在黑水重要经历1935年6月至1936年8月.中国工农红军一、四方面军.先后三次进出黑水。

第一次.1935年6月至8月.按照中共中央相中央军委确定的方针和路线,翻越长板山(又称亚克夏山或马塘梁子)、昌德山、打古山三座大座山,经过黑水去草地。

第二次,1935年9、10月,由于张国焘不执行毛儿盖会议决议,命令已到草地的四方面军部分红军停止北上,按原路返回金川南下,又经黑水去卓克基。

第三次.红二、四方面军于1936年7月在甘孜会师后,分左、右路纵队北上,右路纵队于7月中旬至8月上旬,经黑水去草地。

理论

中国民族报/2004年/06月/11日/第006版/

怒族:怒江峡谷最早的居民

张世辉

怒族之名来源于该民族的自称$$/怒苏0,怒语的/怒0,为/黑0的意思"/怒江0

即/黑水0之意"此外,怒族还有好几种自称,如/阿怒0!/阿龙0!/若若0等"新中国成

立后,根据本民族人民的意愿,统一定名为怒族"

怒族是怒江峡谷最早的居民,其族源可追溯到唐代的/卢鹿蛮0和元代的/路蛮0"

碧江县一带怒族自称/怒苏0,与今日大小凉山的彝族自称/诺苏0音义均相同,元代文献遂将其与今西昌!昭通一带的彝族统称为/卢鹿蛮0;福贡!贡山县一带的怒族则可能来自怒江北部贡山一带自称为/阿龙0或/龙0的古老居民,这部分怒族和独龙族在古代有着密切的亲属关系"

怒族现有人口近3万,主要分布在云南省怒江傈僳自治州的碧江!福贡!贡山3

县"此外,在兰坪县以及迪庆藏族自治州的维西县等地,也有部分怒族居住"

怒族有自己的语言,怒语属汉藏语系藏缅语族,方言之间差别很大,几乎不能通

话,无文字"由于与傈僳族长期共处,怒族人民普遍会讲傈僳语"

怒族主要信仰原始宗教,与藏族相邻的部分怒族人信仰藏传佛教,部分人信仰天

主教!基督教"

他们住着/千脚落地屋0,直到新中国成立前,以花木枯荣为时序!靠结绳刻木传递

信息!以刀耕火种为耕作方式,完全是一幅人类远古生活的图景"。

关于水族族源和水书形成之我见【摘要】根据语言学、民族学和历史学的研究成果,水族是世代居住在我国南方的一个古老民族,起源于南方百越族群的瓯、骆或濮支系,与壮、侗等民族有同源关系;水语属壮侗语族侗水语支。

水书是水族先民仿照汉字创制的一种民族文字,而非《水族文化研究》中所说的水族“发祥于睢水”(今河南省滑县一带),系“殷人后裔”;水书也并非是先秦时期受甲骨文的影响下创制的。

【作者】梁敏,中国社会科学院人类学和民族学研究所研究员。

北京,100081MyViewsontheOriginofSuiandformationoftheShuiCharactersLiangMinAbstract:Throughthestudyoflinguistics,ethnologyandhistory,theSuiisanancientethnicgrouplivinginsouthernChinaforgenerations,originatingfromtheOubranchandLuobranchamongtheBaiyueethnicgroups orfromPubranchinthesouthernChina,andishomologouswithZhuang,Dong,andotherethnicgroups.TheSuilanguagebelongstoDong-SuilanguageamongZhuang-Donglanguages.TheSuiCharactersisakindofethnicwritingwhichwascrea tedbySuiancestorsmodelingtheChineseCharacters.It’snotas“Studyo nSuiCulture”saidthatSui“originatedfromtheSuiRiver”(HuaxianCou ntryofHenanprovincethisareanow)andwas“descentofthepeopleintheYi nDynasty”.TheSuiCharactersisn’tcreatedundertheInscriptionsonTo rtoiseShellsorAnimalBonesintheperiodofpre-Qindynasty.Keywords:originsofSui;theSuiCharacters2022年4月我到广西田阳县参加壮学第四次学术讨论会时,有幸结识水族历史、民族学者潘朝霖同志,并蒙惠赠他和韦宗林同志主编的《水族文化研究》(以下简称《研究》)一书。

作者: 鄂善军

作者机构: 佳木斯博物馆历史部,黑龙江佳木斯154002

出版物刊名: 佳木斯大学社会科学学报

页码: 161-163页

年卷期: 2018年 第1期

主题词: 赫哲族;历史;族源

摘要:赫哲族历史悠久,其祖先在舜时期是息慎的组成部分,先秦时称肃慎或稷慎、汉魏时称挹娄、南北朝时称勿吉、隋唐时称靺鞨。

靺鞨分为七部,赫哲族先世是黑水部主要成员。

自古以来,赫哲族先世就与中原王朝保持密切联系,同时,中原王朝对边疆少数民族实施有效管辖。

赫哲族是多源多流的民族,在漫长的历史发展中,它吸收了一些通古斯语族中其他民族成分,并参与了这些民族的形成。

赫哲族作为一个族体,是由17世纪初的牡丹江、乌苏里江流域至黑龙江下游的赫哲族中的约22个氏族构成的,因此,研究赫哲族历史与族源,具有一定的历史和现实意义。

黑龙江柯尔克孜族的发现及其源流:历史民族学审视于学斌摘要:黑龙江省富裕县柯尔克孜族的来源地、来源民族、迁入黑龙江时间、迁徙路线、迁徙原因等一直是学术界探讨的问题,形成了不同的观点。

根据文献档案记载以及田野调查资料,今天的黑龙江柯尔克孜族应该是乾隆二十二年(1757)移入呼伦贝尔的柯尔克孜族的直系后代。

乾隆二十二年迁入呼伦贝尔的柯尔克孜族被分成两部分,224人留在呼伦贝尔为奴,105户346人拨往布特哈为奴,今天的柯尔克孜族应该是拨入布特哈为奴的这部分柯尔克孜族的后代。

他们的来源地是阿尔泰山和杭爱山一带,与居住在这里的哈卡斯人具有近缘关系。

关键词:柯尔克孜族阿尔泰山杭爱山哈卡斯人作者简介:于学斌,1964年生,黑龙江大学历史文化旅游学院教授。

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号,邮编:150080o黑龙江省富裕县居住着1400余人的柯尔克孜族,主要分布于黑龙江省富裕县,共计有两个民族村,一个是友谊满族达斡尔族柯尔克孜族乡五家子村,另一个是富裕牧场七家子村,共有6大传统姓氏,即额其克(常)、达本(吴)、嘎普韩(韩)、赛音德尔(蔡)、别勒德尔(郎)、格尔额斯(司)。

由于人口较少而少受关注,长期以来,关于这部分柯尔克孜族是从哪里来的、什么时间迁徙而来、和哪个民族具有近缘关系一直是学术界关心和探讨的问题,但是没有取得一致的意见。

柯尔克孜族有语言,但是没有本黑龙江柯尔克孜族的发现及其源流:历史民族学审视民族文字,历史对这部分民族鲜有记载,因此历史民族志资料就成为我们了解和研究柯尔克孜族的主要资料。

一黑龙江柯尔克孜族的发现从存在论的角度说,任何事物都是客观存在的,不管你认不认识,它都在那里,对于一个民族来说,它作为一个群体一定是自知和被至少一部分邻族所知的。

那么何来发现呢?这里的发现首先是指柯尔克孜族被政府、学术界以及其他人群所知;其次,其作为一个民族共同体被政府和社会各界确认和认可。

长期以来,柯尔克孜族一直混同于厄鲁特蒙古族,两个民族的关系密切到不分彼此的程度,厄鲁特蒙古族被称为东厄鲁特,柯尔克孜族被称为西厄鲁特。

满族源流考证,满族是女真人的后代吗?为何他们的文字不一样?满族在中国历史乃至世界历史上都曾产生过巨大的影响,但是关于满族的族源一直都是争论的焦点,一些人说,满族人并非是金代女真人的后裔,同时说,满族人和通古斯一词有何某种关联。

那么,什么是女真人?什么又是通古斯,本文追溯满族的源流,最初发布于天涯论坛。

大家都知道,满族的主体是建州女真,满族是在建州女真的基础上融合蒙古族、朝鲜族、汉族而形成的一个新的民族共同体。

要知道满族的族源,只需知道建州女真的族源即可。

那么建州女真又是一个什么样的民族呢?为何它会叫做“建州女真”呢?为何它的名字里有个“女真”呢?要知道,这不是自称,而是明朝对其的称呼。

建州女真与金代女真又有什么关系呢?但是在说女真人之前,我想先解释一个词语,这个词语曾经是如此的偏僻,以至于很长时间沉睡在故纸堆里。

但是这个词语现在却又是如此的时髦,很多人都争先恐后地在谈论它,不管懂不懂这个词语的真正意义,这个词语就是“通古斯”。

一,什么是通古斯?通古斯简而言之是雅库特人对于鄂温克人的一个称呼,后来被俄罗斯人借用,用来指代一个语族--通古斯语族。

这个语族从属于阿尔泰语系,使用这个语族的都可以叫做“通古斯人”。

现在的满族、鄂温克族、鄂伦春族、锡伯族、赫哲族等的语言都属于阿尔泰语系通古斯语族,所以,他们都是通古斯人。

如此一解释,似乎很简单,虽然“通古斯”这个名字,有人听了觉得新鲜,但是它其实并没有太多的含义。

通古斯语族在西伯利亚有很广泛的分布,西至西西伯利亚平原,东至勘察加半岛,北至北极圈附近均有分布,下面是一张图,显示的是通古斯语族的分布那么,金代的女真族是通古斯人吗?他们使用的语言是通古斯语族吗?答案是肯定的,金代的女真语属于通古斯语族,但是金代女真语与现在的满语并不是一种语言,也没有继承关系。

研究到这里,我们知道了通古斯的概念,原来通古斯与“日耳曼”、“凯尔特”一样,只是语族的名城,最初只是一种代称而已,并不是一种民族,而是几个民族的合称,如同意大利人、法兰西人都属于印欧语系罗曼语族一样,意大利人和法兰西人并不是一个民族。

五十六个民族五十六朵花-------赫哲族赫哲族,与满族同源,是古代肃慎、黑水靺鞨和野人女真的后裔。

又因穿鱼皮衣和惯用狗力而称鱼皮部和使犬部。

他们自称赫真,含义是东方、下游。

有的自称那贝、那乃和那尼敖,含义是本地人。

关于赫哲族的来源,流传着这样一个传说。

皇帝听说东北少数民族英勇善战,便传旨派他们去新疆守边。

一天晚上,头人组织准备出发,说:准备去新疆的,睡觉头朝西南,好统一行动。

可是,有不少人不愿意离开自己的家乡,头便向东北睡。

第二天,天还没亮,去新疆的人马便出发了。

头朝东北睡的人看到大部分都去新疆了,便沿着他们留下的草把子走。

可是,草把子被风吹歪了,这些人便在松花江下游扎了根。

后来,人们把往西去的叫锡伯族,往北走的叫鄂伦春族,往东走的叫赫哲族。

作为东夷组成部分通古斯一支的赫哲族远祖,在10世纪前(五代时期)南迁至三江流域过程中,与奇勒尔人和当地的费雅喀及一小部虾夷、南通古斯混合,共同成为现在的赫哲族的族体。

在上古的舜时期,是息慎的组成部分,先秦时称肃慎,汉魏时称挹娄、南北朝称勿吉,隋唐称靺鞨。

隋唐时称黑水靺鞨,分为七部分,一部叫粟末部,在松花江流域。

一部叫黑水部处于最北方,松花江与黑龙江合流当地地方。

粟末与黑水两部居住的地区自古至今是赫哲族先世人口最多的地方。

所以,黑水靺鞨当为赫哲的远祖。

元明清称女真。

明朝时,东北女真人分为海西女真、建州女真和野人女真。

野人女真分布于松花江中下游、黑龙江汇合处,直至黑龙江下游南北两岸及库页岛和乌苏里江流域东至海岸。

野人女真包括赫哲、乌德盖、费雅喀、库页等族的先世。

赫哲族是多源多流的民族,它作为一个族体,是由17世纪处的牡丹江、乌苏里江流域至黑龙江下游的赫哲族中22个氏族构成。

赫哲名字的由来首先是在康熙二年(1662年)的《清实录》上记载并得以传承。

由于历史原因,赫哲族是个跨国民族,在俄罗斯境内有赫哲族人口2万余人,当地人称他们为那乃人。

他们的民族历史、民族语言、宗教礼仪、歌曲舞蹈、衣着服饰、民风民俗和我国赫哲族都具有北方内陆渔猎民族生产生活特色。

浅谈满族人的祖先——靺羯人来源与历史靺鞨,又称“靺羯”,中国古代民族名,自古生息繁衍在东北地区,先世可追溯到商周时的肃慎和战国时的“挹娄”。

北魏称“勿吉”,隋唐时写作靺羯(见“鸿胪井碑”)。

辽宋时期恢复了最早的肃慎名称,但汉语中改译为女真或女直。

清代建立后,清太宗皇太极将已经统一的本民族从龙六十六部各自的自称统一废除,改族名为满洲,延传至今。

靺鞨是东北的一个古老民族,周秦时称肃慎,世居白山(或称不咸山、徒太山、大白山、长白山)黑水之间,以渔猎为业,根据所生活地区情况不同,也有农耕文明和小部分游牧文明。

肃慎裔图腾——海东青靺鞨分为七部,分别为粟末靺鞨(与古高丽相接)、伯咄部(在粟末部之北)、安车骨部(在伯咄东北)、拂涅部(在伯咄东)、号室部(在拂涅东)、黑水部(在安车骨西北)、白山部(在粟末东南)。

而黑水部尤为劲健,是古之肃慎氏。

唐代乾陵章怀太子李贤墓墓道东壁壁画《客使图》,许多专家认为该图右一人物是来自东北的靺鞨。

肃慎族系挹娄之后,先后出现的族称为勿吉、靺鞨,大体在南北朝时称勿吉,隋唐时曰靺鞨。

勿吉为中原人所知,是在5世纪下半叶。

勿吉一词含义,为“深山老林”之意,是今满语“窝集”在古代的汉字异用。

被用作族称,是因该族散居深山密林中以狩猎为生之故。

靺鞨称号始见于史书在563年(北齐河清二年),但最初靺鞨之“鞨”写作“羯”,《北齐书·武成帝纪》河清二年条就是这样写的:“是岁,室韦、库莫奚、靺鞨、契丹并遣使朝贡。

”河清三年条记靺鞨朝贡也是作“靺羯”。

565年(北齐天统元年)史书中开始出现“靺鞨”,同上书天统元年条载:“是岁,高丽、契丹、靺鞨并遣使朝贡。

”二年、三年、四年条记其来贡,也皆作“靺鞨”,而未用“靺鞨”。

在这以后,“鞨”并未完全取代“羯”,直到唐、宋、元三朝的史料中,有时还出现将靺鞨写作靺羯。

如714年(唐开元二年)唐册封大祚荣的大臣崔忻返回途中在今大连市黄金山的刻石、《通典·乌洛侯传》、《文献通考·室韦传》,都是将靺鞨写成靺羯。

水族———韦永恒【学习目的】⏹1了解水族的源流与分布。

⏹2了解水族的饮食和服饰习俗。

⏹3熟悉水族的婚恋嫁娶习俗。

⏹4掌握水族的宗教信仰⏹5掌握水族的主要节日。

一、水族 - 简介广西水族人口目前大约1.15万人,主要分布在南丹、环江、河池、宜州、融水、都安等县(自治县)。

水族有自己的语言,属汉藏语系壮侗语族。

水族原有一种古老的文字,称为“水书”,造字方法有象形、会意、谐音和假借,通用单词100多个,现在则通用汉文。

水族信仰多神,崇拜自然物。

相传水族的先民是岭南“百越”之——骆越人的一支。

水族的名称最早出现在中国明朝末年的文献中。

二、民族风情(一)民居饮食1、民居民俗历史上,水族筑楼而居,盛行“干栏”式建筑。

现已普遍改住木结构和木石结构的房屋。

2、饮食民俗水族以稻米为主食,肉食以猪、牛肉为主,以鱼作为祭典和待客的珍品,狗肉不能作为庆典和节日的菜肴。

口味喜欢酸辣,有名的菜肴是酸辣鱼。

水族喜好糯米制作的食物,常用糯米饭、糯米粑、粽子等作为馈赠品和待客,甜酒也多以糯米制作,水族喜饮自酿的包谷(玉米)酒。

(二)、服饰民俗水族崇尚黑色和藏青色。

水族男子多穿对襟无领蓝布短衫,水族妇女大多穿青黑色圆领右开襟宽袖短衣,下着长裤,结布围腰,脚穿绣花青布鞋。

(三)、婚丧习俗1、婚恋习俗⏹水族为一夫一妻制父系小家庭,富源水族的婚姻以本民族内异姓通婚为主。

婚姻遵守同宗不娶,过去多为父母包办,媒妁定亲等,现在姑表婚和包办婚姻已不多见。

青年男女可以自由恋爱,但形式上仍通过媒妁才缔结婚姻。

⏹流程:“赶摆”→说亲→“插毛香”→“吃火笼酒”→“合八字”→迎亲2、丧葬习俗水族一般采用土葬。

夭逝者,葬仪从简。

对年长丧逝者,讲究厚葬,停柩期间设堂开祭,有能力的人家,都要请人演奏丧乐、唱丧歌、跳丧舞。

(四)宗教信仰水族信奉的是原始宗教, 主要体现为自然崇拜、鬼神崇拜和祖先崇拜。

自然崇拜:⏹万物有灵观念在水族中极为普遍。

水族认为神灵主宰着人的命运和吉凶祸福,尤重水神、地神、山神和树神等。

收稿日期:2023-06-16基金项目:藏羌彝走廊民族音乐研究中心一般项目“岷江上游地区阿尔麦人的音乐禁忌研究”(项目编号:LZY2022-B08)。

作者简介:丁 博,南京艺术学院音乐学院博士研究生,研究方向:音乐人类学。

① 在中国民族音乐学40年的发展中,有学者认为其历经了学术的“认知期”“实践期”“发展期”和“繁荣期”四个阶段。

前两个阶段国内学者还处于对学科理论方法的初步认知和尝试实践中,并大多基于本质主义的观念,对音乐进行“确定”、“客观”的表达。

而后两个阶段国内学者在“不再固守学科研究属性的本质主义学术思维,开始运用后现代主义理论展开女性主义音乐、性别音乐、移民音乐、音乐与认同等问题的研究。

”受此学理观念启发,笔者以为,相对于前者,后者的明显不同在于后现代主义的反本质主义所倡导的开放、多元、包容和反思的学术精神。

由此,笔者姑且将后者称之为“后现代主义民族音乐学”。

参见,赵书峰:《民族音乐学研究的后现代思维———基于中国少数民族音乐研究的反本质主义思考》,载《音乐研究》2017年第4期。

岷江上游地区阿尔麦人的音乐行为阐释———以黑水县木都村的民俗音乐活动为例丁 博/南京艺术学院音乐学院,江苏南京 210013摘 要:音乐作为人群表达生活情感与表征文化内涵的艺术形式,是以人们的具体行为或表演实践得以呈现的。

音乐行为作为人类社会行为的重要组成部分,与百姓日常生活中的民俗习惯、族群性格具有重要关系。

借助音乐表演民族志身体记忆的理念可知,阿尔麦人音乐表演中的音乐行为是基于生态情境、信仰崇拜、尚武精神而形成的肢体行为,并在体化实践中内化为身体记忆。

阿尔麦人的音乐表演空间看似欢愉和谐、理性有序,实则潜伏着危险与癫狂。

关键词:音乐行为;身体记忆;族群性格;阿尔麦人中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2024)03-0098-07国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2024.03.012 在“后现代主义民族音乐学”①的视野中,学者们多是致力于解读音乐与民族文化、社会结构之间的相互关系。

作者: 陈宗祥

出版物刊名: 西南民族大学学报:人文社会科学版

页码: 48-59页

主题词: 边图;松潘;白人;黑人;广舆图;部落;试证;明季;牛脑;黑水

摘要: <正> 一、引 言 明季《松潘边图》是一幅弥足珍贵的民族分布图。

是探索四川阿坝藏族自治州的松潘、茂县、南坪、理县、汶川、黑水以及绵阳专区的平武、北川等县的民族史或地方史极为重要的参考资料。

这幅地图收入明人罗洪先增补的《广舆图》中。

《舆地图》的绘制者是元代的朱思本。

据《明史·罗洪先传》说:“朱图长广七尺,不便舒卷”,“据画方易以编简”,就是说把大幅地图分绘成小幅,以便刊印成书。

罗洪先不但保存《舆地图》,也增补了许论《九边图论》十一、《洮河、虔镇、麻阳诸边图》……等,而辑为两卷集的《广舆图》。

【作者简介】刘城(1976-),男,黑龙江嫩江人,黑河市林业局嫩江航空护林站副站长,黑河市作家协会副主席。

【摘要】黑河市位于黑龙江流域中游右岸,黑河区域是我国北方民族繁衍生息的摇篮。

隋唐时期,蒙兀室韦人曾生活在今黑河区域内的公别拉河流域,黑河市林业局卡伦山林场施业区的大小老羌城是他们的聚居地,蒙兀室韦人后经迁徙融合形成了蒙古族。

【关键词】黑河;老羌城;蒙古发祥地;历史文化【中图分类号】K23【文献标识码】A 【文章编号】1009-3036(2018)01-0001-02黑河市林业局卡伦山林场施业区有神秘的大小老羌城,这两座古城究竟起源于何时?有多少不为人知的故事?在没有具体的遗物佐证的前提下,恐怕谁也不能够说得清楚。

面对深山大谷中的荒野山城,断壁残垣,我们只能依赖碎片化的文献史料记载和今人的研究成果,进行不断地推测和重新解构,探索那些隐藏在时间深处的历史真相。

在我以前写的《黑河老羌城为室韦国王城初探》一文,是根据《魏书》的记载和日本学者白鸟库吉等学者的推断,论证老羌城这一区域是北魏时期室韦国所在地,但那时候,所谓的室韦国,不过是到北魏朝贡的黑龙江中游南岸一个部族。

到了隋唐时期,室韦各部经过发展,逐渐形成了许多部落联盟,在老羌城这一区域,则有了重大的历史事件发生,那就是蒙古族的前身主体“蒙兀室韦”在这里发祥,后经蒙兀室韦不断吸收许多室韦系和非室韦系的部落,到金代形成了以蒙兀室韦为部落核心的蒙古族。

蒙古历史上有蒙兀、蒙瓦、萌古、萌骨、蒙古里、萌古斯、蒙古子、盲骨子、韈(袜)劫子等多种名称,都是“蒙古”的同名音译,最初的蒙古是以“蒙兀”出现的。

我们翻开成书于后晋开运二年(945年)的《旧唐书》,有一段关于黑龙江那时还叫室建河的小传,有这样的记载:“其北,大山之北有大室韦部落,其部落傍望建河居。

其河源出突厥东北界俱轮泊,屈曲东流,经西室韦界,又东经大室韦界,又东经蒙兀室韦之北,落俎室韦之南,又东流与那河、忽汗河合,又东经南黑水靺鞨之北,北黑水靺鞨之南,东流注于海。

重走长征路之黑水篇红军长征最苦的莫过于爬雪山,过草地。

过草地,我在松潘、若尔盖和红原有所体验。

爬雪山,我在黑水亦作了体验。

红军长征翻越了五座雪山,其中有三座在黑水县境内,分别是达古雪山、昌德雪山和雅克夏雪山。

黑水人民,在红军最困难时支援粮食700多万斤,肉食100多万斤,为中国革命事业作出巨大贡献。

我们此行的目的地是达古雪山。

到雪山要坐景区的观光车,在这条风景优美的山沟里行驶近40公里沿途景点很多,但由于时间紧迫,不能停留观赏,只能从车窗欣赏这瞬间而过的景色车行半道,遇上一群不速之客原来是一群生活在山里的野生藏酋猴下山来觅食与红军当年翻越雪山不同的是,我们要坐缆车上山这是在缆车上看到的高山平湖很难想象,当年红军在饥寒交加的情况下,是如何爬上这陡峭山峰的终于到山上了。

我是从这条世界最高的索道上来的,没有任何骄傲的资本雪山与我想象的有很大不同。

雪山无雪,只有一小块亿年冰川在山谷里悬挂着达古冰川被专家誉为世界上海拔最低,面积最大,离城市最近,最年轻的冰川在上述“四最”当中,如今的冰川面积还算最大吗?达古冰川被作家阿来称作“最近的遥远”,富有诗意和想象力冰川因高不可攀,在藏族群众心目中是神山虽然没有看到想象中的雪山,但我还是有些激动,驻足山顶,让思绪随风飘扬在没有索道的情况下,红军是怎么翻越这座雪山的达古山是红军长征翻越的最后一座雪山。

如今红军爬山的足迹全无,沟里的几处红军遗迹均为后人所建从达古雪山下来,进黑水县城要路过一个美丽富裕的藏族村寨村子叫羊茸哈德,如今前来参观旅游的人络绎不绝羊茸村是一个典型的藏族村寨,民族特色十分浓郁村民们原来住在高山上,因生活不便,在政府帮助下整体搬迁到这里村里除了宗教色彩浓郁,政治氛围也不弱,党员户门楣上有明显标志党员干部带头致富,在这里不再是口号这是村长家,我们叫别墅,村民不习惯这样称谓。

全村四十多户,家家都住这样的房子村长家的客厅够大够气派的吧二楼的起居室干净敞亮的厨房三楼的茶室村长家豪华,其它人家也不甘落后至少从外观上看不出多大区别这是村支书家,据说他们家的藏餐做得最地道,食客们纷纷慕名而来惊叹之余,我最想了解的是,村民们凭什么能住上这么气派的豪宅陪同我们的乡干部说,村里主要收入靠旅游,还有虫草、蘑菇等,政府帮建力度也比较大村子里的转经筒有好几处,与其它地方不同的是,这里的转经筒是用牛皮做的,更古老更具特色时近中午,一个小姑娘搂着小狗在草地上吃午饭,奶奶也在旁边席地而坐,也许是她们不习惯在豪宅里用餐老人指着远方,告诉我们她的家原先在对面的山坡上,老房子还在,偶尔回去看看有文人将这里誉为冰山脚下的世外桃园慕名而来的游客。

呼伦贝尔是蒙古民族发源地初探孟松林呼伦贝尔额尔古纳河流域是蒙古民族的发源地,这是多数中外史学家的一致意见,但尚有一些不同见解。

本文作者认为呼伦贝尔额尔古纳河流域是蒙古族的发源地,从呼伦贝尔的自然环境、史料依据、实地考察、考古学依据等四方面对此问题进行了探讨研究,并通过最新的考古发现,提出了个人的见解。

关于蒙古民族的族源和发源地的问题,多年来,中外史学家进行了许多研究和探讨,基本形成较为一致的意见,认定呼伦贝尔额尔古纳河流域是蒙古民族的发源地。

但也有一些人对此观点持有异议。

本文就呼伦贝尔额尔古纳河流域是蒙古民族的发源地问题作以初步的学术探讨。

一、呼伦贝尔独特的自然地理环境本文所述的“呼伦贝尔额尔古纳河流域是蒙古民族的发源地”,是特指今日呼伦贝尔大兴安岭西北部岭西的森林、河流和山脉。

它位于蒙古高原东北部,大兴安岭主脉西北坡,山脉由东北向西南走向,逶迤千余里,纵贯呼伦贝尔中部。

主要树种有兴安落叶松、樟子松、白桦、黑桦、山杨、蒙古柞等。

地域横跨根河市、额尔古纳市、牙克石市、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗部分地域。

呼伦贝尔以大兴安岭为分水岭有两大水系,即嫩江水系和额尔古纳河水系,有大小河流3000多条,湖泊500多个。

呼伦贝尔市属寒温带和中温带大陆性季风气候,大兴安岭山脊和东西两麓气候差异明显。

其特点是:冬季寒冷漫长,最冷时气温可达-40~-50℃;夏季温凉短促,最高气温可达30~40℃,湿润多雨,降水集中于7~8月;秋季气温骤降,霜冻早;冬季山林风小,雪深没膝,是北纬51°同纬度最寒冷的地区,年平均气温-5~2℃。

在世界各地,森林和草原并不难见,但是这样大的森林和草原连为一体,并以其各自富饶的资源相互庇护和滋养,形成一种难得的生态环境和生态链条。

丘陵山脉,河流纵横,湿地遍布,森林茂密,野生浆果和野生动物繁多,为古代森林狩猎民族的生存创造了优厚的条件。

在欧亚大草原和中国境内,只有呼伦贝尔独具这一生态特点。

浅说黑水民族源流郭智德黑水是民族聚居区,弄清境历史上的民族种源,民族融合,民族关系,民族团结和新中国民族区域自治政策的实施容极为必要。

从而为探索民族源流,客观地记述历史,积累民族研究资料,揭示民族问题的规律,更好地贯彻执行党的民族政策,发展社会主义的新型民族关系,为巩固人民专政的国家政权,为发展社会主义物质文明和精神文明服务。

本文所要探索的,主要是当地土著人口的族源问题。

一、当前黑水的民族人口状况据1982年第三次全国人口普查统计,黑水全县总人口为58119人。

其小:藏族:45922人,占79.01%。

羌族:237人,占0.40%。

回族:57人,占0.10%。

汉族:11895人,占20.47%。

满族:4人,占0.01%。

壮族:4人,占0.01%。

这里的藏族是本县的土著人口,其它民族成份基本上属外来人口。

这些外来人口,少数属民国时期移人(或经商,或佣工,或是长征途中的流落红军),大多数是新中国成立后,为着解放、开发和建设黑水而来的(主要是干部、军人、教师、工人和科技人员以及他们的家属)。

从左至右(大黑水人、德石窝村的嘉绒藏族、卡龙地区的草地藏族、小黑水人)二、关于黑水民族族属问题的争议在当前黑水的藏族人口中,有人说他们是“藏族”,也有人说他们是“羌族”,并各有根据和理由,在民国时期和建国初期,他们则自称是“黑水人”,或自称是“民族”。

而不能具体肯定所属族别。

小黑水又还有不同,曾经他们是“倮倮”,或“播倮子”,建国初期曾在此建立松县倮倮族区,1957年划归黑水县改为小黑水区。

“倮倮”和“播倮子”都是带有侮辱性的称呼,因旧时将“倮”字写作“猓”,是一种类似猴的兽类。

我们经过社会历史调查和查阅有关史料考证,认为黑水的民族族属问题,归属藏族对,归属羌族也对。

近年来冉光荣等所著《羌族史》一书称黑水民族为“讲羌语的藏族”则更为妥贴恰当,至于小黑水的民族,称“倮倮”或“播倮子”也是有一定来由的。

三、古代黑水是羌人居住的地方据史籍记载,岷江上游一带地区,自占以来为羌人活动和居住的地区。

黑水古地名有“柯基龙坝”之称。

“柯基”应为“戈基”,音讹传。

“龙坝”,嘉绒方言,意即地区、地域。

“戈基龙坝”,原意为戈基人居住的地区。

戈基人属什么种族?后来又到什么地方去了?现在无所考证,有人推测可能也是古羌人的一支,后与其他民族融合了。

古代羌人祖先,最早活动在晋南、的太行山区域。

后来,随着人口的繁衍增殖,生产力的发展,活动围逐渐向着甘、青、黄(黄河上游)、湟(湟水)、洮(洮水)、岷(岷江上游)一带扩大。

从氏族社会过来的羌人,远离原始群体,以活动地域不同,分别各自为种,形成了羌人的若干分支。

进入中原的羌人,逐渐与华夏民族融合,成为华夏族的重要组成部分。

而走向西北、西南的羌人,由于自然条件的差别,经济文化发展水平不同,以及受其他民族的影响,后来分别发展为汉藏语系藏缅语族中的各民族,唯独来到岷江上游的一部分羌人却一直保持至今,这就是汶、理、茂、黑及松等地今天的羌民。

这在我国乃至世界历史上也是罕见的一种民族现象。

据民间传说,这一带的羌人在很早以前,是由遥远的西北大草原迁徙而来。

《羌戈大战》中记述了古代西北羌人因灾荒和战乱,迫使他们向西南迁移。

以阿巴白狗(即白狗羌)为长兄的兄弟九人,率领羌众,来到岷江上游,受到当地“戈基人的阻挡。

于是双方展开了激烈的争战,羌人累战不能取胜。

一天晚上,羌人首领在梦中受神人指点,以白石作武器,战胜了戈基人。

羌人从此在此定居,后奉白石为神。

据说定居黑水的羌人为阿巴白狗的五儿子木勒,住慈坝,是为黑水羌人之祖先,白狗羌种。

其传说与有关文献记录能够吻合。

岷江上游的羌人定居,据史料记载,大约在公元前二世纪前后,建立了冉耽国,或是冉与驰两大部落组织。

《史记·西南夷列传》:“自笮以东北,君长以什数,·驰最大。

其俗或土著,或移徙。

在蜀之西”。

冉驰疆界:“东接汉小,南接梓潼,西接陇西,北接”的阴平地区。

包括今阿坝州在。

《后汉书·南蛮西南夷列传》:“其山有六夷、七羌、九氐。

各有部落”。

说明冉#之地是羌人和其他民族的杂居区。

羌和氐在这里是主体民族。

自西汉武帝开始,这一带历有建置,称黑水民族为“夷”、“番”、“生番”、“羌”均指这里为羌人。

汉武帝元鼎六年,(前111年),开冉驰置汶山郡,郡属蚕陵县已辖黑水。

蜀汉时,汶山郡除原有的县外,新置的平康县(县治在今黑水县知木林区小黑水河西岸,距芦花六十里的地方)。

史称为维平,“羌反”后置。

《三国志·蜀志·后主传》“延熙十年(247年),汶山平康夷反,维往讨,破平之”即此。

说明这里居住的夷人即羌人。

至北周,周武帝天和元年(566年),讨蚕陵羌,置翼州,领清江郡,所辖龙求县,即在今黑水县的龙坝、慈坝一带。

广年郡所辖广年县,即在今黑水县西尔至色尔古一带。

是年又置覃州,领荣乡郡,所辖程轨县,即在今黑水县泽盖乡的上打古。

说明整个黑水河流域一带均居住的是羌人。

至唐朝,贞观二十一年(647年),“羌酋董和那蓬固守松州有功,于是拆松州之通轨县置当州,以和那蓬为刺史,后其子屈宁袭焉”。

此州辖通轨、利和、谷和、平康四县,均在今黑水县境。

“显庆元年(656年),生羌首领董系北射附,以左封置悉州,以系北射为刺史”。

下辖左封、轨诚二县,其大部分地方也在今黑水县境(引文见《舆地广记》卷30)。

亦说明黑水地区居住的是羌人。

《新唐书·党项传》以及《旧唐书·东女国传》分别称唐时黑水两个较大的羌人部落为“白狗羌”和“南水羌”,“南水”即指黑水河。

南水羌在下黑水及赤不一带。

唐时,大部分羌人已附唐。

这时,西部吐蕃强盛起来了,不断向唐王朝侵扰,以扩大疆域。

黑水一带羌人居住的地方,成为唐朝与吐蕃争战的要冲,羌人也成为他们争夺的对象。

“安史之乱”以后,黑水没于吐蕃,受西部藏族的制约。

受藏族影响颇深。

唐末五代,黑水一直为吐蕃所据;宋元在黑水虽有过霸州建置,但围亦小,有名无实;直至明初,黑水羌人还处于分散割据的部落酋长制,平时各不相统属,战时联合出兵,以御外患。

明朝对少数民族地区实行土司制度,对今小黑水地区的峨眉(慈坝)、者多(知木林)、麦迎、麦扎、毛革毛尔盖、包括上下达盖)等部落,分别授于长官司职;对原茂州听辖的大姓黑水寨(今石碉楼)授予土百户职。

清乾隆以后,上下黑水划归理番厅梭磨土司管辖。

土司制度一直沿袭至民国,其土司、土宫大多数仍由羌人酋长充任。

四、黑水历史上的羌人与藏族的融合自唐“安史之乱”(755年)以后至民国末年(1949年)的一千一百多年历史中,黑水的羌族人民既受中央王朝时断时续的统治。

接受了汉族经济文化的影响,又受西部藏族的统辖,接受了藏族经济文化的影响。

由于中国历史上,封建统治阶级长期推行大汉族主义,实行民族压迫,这就使羌人更容易与藏族接近,密切了与藏族的关系。

公元九世纪中期。

吐蕃最后一个赞普达摩为僧人所杀,吐蕃奴隶制政权部分裂,不复统一,吐蕃王朝自此灭亡。

远征在阿坝地区的吐蕃军队,便有相当大一部分散居各地,与这里的羌人杂居在一起。

促进了羌人与藏人的融合。

自清乾隆以后,黑水羌部划归理番厅梭磨土司管辖成为土司的领地。

梭磨土司为嘉绒藏族,为杂谷土司衍派而来,据说其祖来自琼部三十九族。

又据同治《理番厅志》载“杂谷安抚司,其先吐蕃维州喇史悉坦谋也”。

总之土司是地道的藏族。

梭磨土司又派其土舍(土司的亲属)来到黑水任头人职,并世袭。

自此,黑水接受藏族土司、头人统治直至解放,近二百年之久。

在这期间,藏族的经济文化、、风俗各方面在黑水影响尤著,促进了羌人为藏族的进一步融合,达到藏化。

所以现在黑水人亦称藏族。

五、黑水民族成分的复杂性当前的黑水土著人口,虽说都是藏族或称讲羌语的藏族,但也:不尽相同。

并非都是一个种族,有下列多种不同种源之分。

按地域讲,县境西部和西北、北部边境一带与大黑水、小黑水的其余地区,分着三大片有所不同、按语言讲,有讲藏语和讲羌语(黑水话)之分。

藏语又分讲安多方言(草地话)与讲嘉绒方言(四土话)的两种;羌语又分芦花土语、麻窝土语、知木林土语、维古土语和雅都土语五种,均属羌语北部方言,共为七种不同语言。

按社会阶层和血缘讲(当然这不是划分民族种属的标准),解放前的中上层人物与普通百姓,是来源于不同种族的。

具体地讲,有下列不同种族:(一)沙石多乡的上四村(马河坝、银针、甘市坝、奶子沟)、泽盖乡的三打古村、睛朗乡的上四村、上下达盖、以及麦扎全乡为草地藏族,操安多方言(草地话),原为牦牛羌种。

(二)芦花乡的德石窝与沙石多乡的甲足、柳秋为嘉绒藏旅。

说嘉绒方言(四土话),原为哥邻羌种。

(三)扎窝乡、睛朗乡的下七村(二牛奶、库车、八字、竹知、麻窝、仁恩塘、知尔、俄多以及知木林乡、慈坝乡、双溜索乡的热十多、俄瓜和洛多乡的洛多寨,这一部分人口的民族种源尤其复杂,风俗习惯、民歌都有其特殊之处。

俗称“倮倮”、“播倮子”。

“倮倮”是彝族的俗称,”播倮子”,“播”与“白”谐音,应为“白倮”,或“白雾”的称呼。

他们与彝族为同一种源,为牦牛种越西羌。

另有一种说法,这一带的扎窝头人,其祖,黑水话称“火日”,即“吐谷浑人”,吐谷浑(鲜卑族)慕容氏,统治下的居要是羌人(见冉光荣等著《羌族史》),龙朔三年(663年)为吐蕃所灭。

吐谷浑是一个以游牧为主兼事农业的国家,引日唐书·吐谷浑传》说他们“有城郭而不居,随逐水草,庐帐为室,肉酪为粮”。

“妇人以金花为首饰辫发披后,冠以珠贝”。

现在这一带人的某些风俗颇有相似之处。

(四)上下黑水的广区,旧时的中上层人物一般为嘉绒藏族,普通百姓为藏化了的羌族。

本文参考资料:1.冉光荣、绍明、周锡银《羌族史》2西南民族学院民族研究所《嘉绒藏族调查材料》3阿坝州政协德刚《黑水刺巴土官制度概况》4琳《华阳国志校注》5.阿坝州〈文史资料选辑〉第二辑《羌族简史》原载茂主编:《羌族历史文化文集》(岷江上游地区历史文化研究冉光荣工藤元男主编1996年12月第1版)。