本体论视域中的“天地之性”和“气质之性”——以张载、朱熹为代表的分析

- 格式:pdf

- 大小:234.78 KB

- 文档页数:3

张载的人性论一、合虚与气——理论根基张载的“虚气相即”的宇宙论与本体论并建的哲学体系,重建了儒学天道本体,张载继承了中国哲学的气论哲学思想,提出了气化宇宙生成论,用气的真实无妄和聚散变化批判了佛道二教否定人生真实性,分别追求寂灭与长生的人性论。

批判了佛老的人生观,创造性地提出了天地之性与气质之性合一的人性论思想。

肯定了现实世界的实性,并为人们展示了人生内在而高远的道德本体。

张载的性是依天而立,由天道而来的。

太虚即气的天道观,是其人性论的理论基础。

这种性并非独立存在,是在“气”之中的,从属于“气”的范畴。

“合虚于气”才能“有性之名”。

太虚内在于气的聚散生化过程中。

气是变化的担当者,离开了气,太虚的内在性无从寄托。

这种关系也表现了二者的不可分割性,表现着具体事物形上形下的统一。

张载从人与物共具的太虚本性出发,把“天地之性”与“气质之性”规定为人性的两大内涵。

“形而后”产生的气质之性,主要是说明个体人的品质不齐的原因和根据,而禀赋于气的天地之性则主要是说明人类有共同的潜在的善的本性,天地之性是绝对的善。

气对性的影响制约,使性表现为不同形式的善,必须通过变化气质,使善恶混同的气质之性返本于绝对的善的天地之性,从而达到成人成圣的境界。

二、为学大益——变化气质之功夫张载的人性论是由“天地之性”和“气质之性”两部分组成的。

纯善无恶的天地之性主要是说明人类有共同的潜在的善的本性,决定着人之所以为人的本质。

气质之性是善恶混,“气质之性”的作用,不仅在于说明“恶”的根源,而且说明个体人在道德根性上的差别。

它们之间是一种本然、实然和应然相统一的动态关系。

张载说:“形而后有气质之性,善反之,则天地之性存焉,故气质之性,君子有弗性者焉。

”(《正蒙·诚明》)作为天地之性之人生体现的志,是变化气质的方向与标准,也是变化气质的动力。

只有主体立志才会有变化气质的自觉与要求,将本于天地之性的立志通过主体的自觉落实于主体变化气质的修养活动中。

中国古代天人合一观念两汉时期,天人关系已经成为一个重要的哲学命题。

《淮南子》综合了春秋战国时期各家思想和汉初黄老哲学,重新论述了“道”和“无为”的含义,董仲舒则对先秦儒家思想和阴阳五行说加以改造发展,建立了“天人感应”的思想体系,宣扬人格化的“天”。

东汉王充又对董仲舒的“天人感应观”进行了批判,论述了自己的天人观。

到魏晋南北朝时期,混合了儒道两家思想的玄学盛行,何晏、王弼主张通过体验“无”到达天人合一的境界,郭象认为人只有领会到每一物“自足其性”就可以达到万物一体的天人合一境界。

1.《淮南子》天人合一”思想《淮南子》是西汉初期淮南王刘安召集宾客方术之士集体编撰的一部著作。

它综合道家黄老、儒家、阴阳家、法家等思想,并且广泛吸收了当时医学、天文学等自然科学发展的成果,借鉴阴阳五行家的理论框架,建构了一个完整、系统的天道观体系。

“道”是《淮南子》的最高范畴,是一切事物产生发展的根源和规律。

所谓“道生一,一而不生,故分而为阴阳,阴阳合而万物生。

故曰:一生二,二生三,三生万物。

”就是认为人与万物都是阴阳二气所生,是人们认识到宇宙的统一性。

因此,它认为万物之间有一种神秘的相互感应的关系,而且人与自然也有这种关系。

此外,它还提出“天人类比”的思想,认为人与天具有类似关系,是模仿天而造成的。

由于《淮南子》主要继承发展了道家思想,因此对于“无为”也有新的阐释。

它认为“无为”不是无所作为,应该是因循自然,在道的指导下从事各种工作。

“所谓无为者,不先物为也;所谓无不为者,因物之所为。

所谓无治者,不易自然也;所谓无不治也,因物之相然也。

”“弱吾所谓无为者,私志不得入公道,嗜欲不得枉正术,巡理而举事,因资而立功,推自然之势,而曲故不得容者,事成而身弗伐,功立而名弗有,非谓其感而不应,迫而不动者。

”就是说人们不仅在事物发展过程中要遵循事物发展的规律,而且必须意识到人并不是事物的创造者,只是顺应道以推动事物发展的促进者,不可贪天功以为己力,违背天道的基本原则。

浅谈朱熹⼼性论2019-04-28摘要:宋代儒学家们喜欢谈⼼性,但众说纷纭。

朱熹讲⼈性问题既分别了“天命之性”和“⽓质之性”,⼜分别了“道⼼”和“⼈⼼”。

认为性⽆不善,情也应当从善。

要克服“⽓质之性”带来的不善思想和⾏为,使“⼈⼼”服从于“道⼼”。

关键词:朱熹;⼼性;理宋明理学⼜明性理之学或⼼性之学,它是⼀套理论概念,⼀套思想。

理学家所研究的都是形上学的理论,他们围绕“⽓、理、太极、⽆极、⼼”进⾏研究。

中国⾃古代以来的哲学不仅仅是推理的系统,也是⼀种修为之道。

理学家把⼼和性做成了修为的平台,作为活动的主体,⽽不是看做活动的功能。

儒家哲学极重⼼性,从孟⼦起就⼀直把“⼈性善恶”问题提到重要的位置,他建⽴的“四⼼”说把⼈的主体价值⾃觉地完全凸现出来,他的“性善”论构成了儒家价值理论的基本内容。

关于性的具体内容,孟⼦和朱熹具有⼀致的解释,那就是仁义礼智。

朱熹继承了⼆程“性即理也”的性论思想。

⼆程认为,“理”体现在⼈⾝上就是“性”,朱熹采取⼆程和张载的观点把“性”区分为“天命之性”和“⽓质之性”。

他认为从⼈之⽣来讲,“理”构成⼈的性,具有“天理”的⼈性叫做“天命之性”;“⽓”构成⼈的形体,“理”与“⽓”相杂的⼈性叫做“⽓质之性”。

因此说:“天下⽆⽆性之物,盖有此物,则有此性;⽆此物,则⽆此⾏。

”(《朱⼦语类》卷四)这就是朱熹所谓的“⼈⼈有⼀太极,物物有⼀太极”的本体论在⼈性论问题上的贯彻。

“天命之性”相当于“理”,“理”是没有“形影”的,它只是⼀个清静空阔的世界,所以“性”也是没有“形影”的,因此“天命之性”必须借助于“⽓质之性”,才有它安顿停留的地⽅。

但他⼜对张程的理论给予了修正,主张天命之性是纯粹⾄善的理,⽽⽓质之性则是理与⽓相互交杂⽽⾔之。

因此,天命之性纯善⽆恶,⽽⽓质之性则有善有恶,后者是恶的根源。

朱熹把⼈性区分为“天命之性”和“⽓质之性”,以为这样就最完满地解决了长期以来争论不休的⼈性善恶问题。

㊀㊀西南交通大学学报(社会科学版)㊀2023年9月㊀㊀JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY Sep.2023第24卷㊀第5期㊀㊀(Social Sciences)Vol.24㊀No.5Җ哲学研究Җ张载 性二元论 的思想渊源及其当代启示吴喜双,张培高摘㊀要:㊀张载提出 性二元论 是儒家人性论史上的重要里程碑事件㊂学界对该论的思想来源争议较大,有道教说和佛教说的分歧㊂实际上,张载 性二元论 受到了禅宗大师圭峰宗密对立思维形式的影响,与道教并无关系㊂宗密认为人在身心结合之前, 真心 是 清净不染 的,然一旦 禀气受质 后,此 心 就受染了,从而遮蔽了本有的 清净 ,这是一种先天与后天㊁本然与非本然之对立统一的思维形式㊂张载在此基础上对孟子性善论㊁王充与孔颖达 气稟 论㊁胡瑗的 天地之性 和传统 气质 观等思想进行综合创新,最终提出了 性二元论 ㊂道教徒 天地之性 气质之性 的说法恰是受张载的影响,而不是相反㊂关键词:㊀儒家人性论;性二元论;天地之性;气质之性;宗密;张伯端;张载;胡瑗收稿日期:㊀2022-07-23基金项目:㊀国家社会科学基金重大项目 创造性转化与创新性发展视野下的中华生命智慧研究 (22ZDA082)作者简介:㊀吴喜双,闽江学院法学院讲师,硕士,主要从事宋明社会保障制度及其哲学研究, E-mail:380441900@㊂通讯作者:㊀张培高,四川大学哲学系特聘研究员,博士,博士生导师,主要从事宋明理学研究, E-mail:65731236@㊂张载提出 性二元论 是儒家人性论史上的重要里程碑事件,因为这一理论发前人所未发,故朱熹说: 此(气质之性)起于张程㊂某以为极有功于圣门,有补于后学 前此未曾有人说到此 故张程之说立,则诸子之说泯矣㊂ 1 20世纪以来,学界在研究张载的哲学思想(包括人性论)方面取得了丰硕的成果,这些成果(论著)数以千计,但在一些关键的问题上仍有争议㊂仅以张载的 性二元论 来说,主要表现为学界对其思想来源争议较大,有道教说和佛教说的不同说法㊂前者滥觞于侯外庐先生,候外庐等人认为张子西南交通大学学报(社会科学版)第24卷受到张伯端的影响①,后孔令宏 2 ㊁孙以楷②把这一推测坐实㊂李申 3 ㊁丁为祥 4 则把时间往前追溯,分别溯至李隆基与成玄英㊂后一种说法首见于李存山先生,他从佛教上寻找根源,指出: 这种性二分(案:天地之性和气质之性)的模式不见于传统的儒学,而与佛教的真如佛性及其被无明所染从而具有 染 净 两种属性的思想有些相似 5 ,后亦有学者支持此说 6 ㊂上述主张各有依据,但是否能经得住检验呢?本文拟就此问题进行分析,请教于大方之家㊂㊀㊀一、性二元论的内涵㊀㊀张载明确提出性二元论是在‘正蒙㊃诚明篇“中: 形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉㊂故气质之性,君子有弗性者焉㊂ 7 其中 天地之性 是 性于人无不善 7 的,而 气质之性 的内容之一为 攻取之性 : 湛一,气之本;攻取,气之欲㊂口腹于饮食,鼻舌于臭味,皆攻取之性 7 ㊂张载之所以不把 气质之性 (含攻取之性)当作真正的 性 ,是因为它属于非本然之性,在性质上并非是全善的,而是 性未成则善恶混 7 的㊂ 攻取之性 或 气质之性 不属于真正的性,此论乃是张载对孟子思想的继承㊂孟子曰: 口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也,有命焉,君子不谓性也㊂仁之于父子也,义之于君臣也,礼之于宾主也,知之于贤者也,圣人之于天道也,命也,有性焉,君子不谓命也㊂ 8 人对感官欲望的追求固然是天生的且不可泯灭的,但君子不视之为真正的 性 ㊂真正的 性 非生理需求的满足,而是出于对道德的自觉追求㊂故此,孟子在反驳告子的以 生 释 性 时说: 生之谓性也,犹白之谓白与? 9 张载亦曰: 以生为性,既不通昼夜之道,且人与物等,故告子之妄不可不抵㊂ 7孟子把 真正 的性界定为对道德的追求,与其性善论的主张是一致的,张载认为 天地之性 是全善的,与此亦一脉相承㊂但孟子并无 性二元论 的主张,故朱熹说: 孟子言性,只说得本然底 孟子未尝说气质之性 1 ㊂张载是 性二元论 的发明者,此论411①②侯外庐等人说: 张载关于 天地之性 与 气质之性 的划分,是否为他的独创,很难作出确切的判断㊂与张载同时的道教金丹派南宗的创始人张伯端也有同样的说法 但他关于 天地之性 (或称 本元之性 )与 气质之性 相互关系的论述,却不如张载讲得那么深入,很可能张载受了他的影响㊂ 见氏主编‘宋明理学史“第112页,人民出版社1984年版㊂孙以楷说: 从其行文用语如此一致以及张伯端早于张载三十多年来看,侯外庐等人的推测是完全可以成立的㊂几乎可以断言,宋儒的天地之命(天命之性)与气质之性说源于张伯端㊂ 见孙以楷主编‘道家与中国哲学“(宋代卷)第206页,人民出版社2004年版㊂511第5期吴喜双张载 性二元论 的思想渊源及其当代启示的实质在于可从先天与后天㊁本然与非本然等方面对 性 作不同层次的界定㊂对于张载来说, 天地之性 与 气质之性 的差别完全是由 气 的聚散运动导致的,他说: 合虚与气,有性之名 10 ㊂学界对此句的含义有不同的解释㊂本文赞同李存山先生的解读,即 虚 为 太虚 ,属于清气㊁无形之气或未聚前的气,而 气 属于有形之气㊁清浊混合之气或已聚之后的气,故而此句的准确解读为 合太虚与气质 11 ,这也符合张载的思想㊂张载对 太虚 或 气 有不同的解说,有的时候作为 气 的总称(即阴阳之气的合称),有的时候则分别为 无形之气 或 有形之气 的殊称㊂对于前者,张载说: 阴阳气也,而谓之天 12 ,而 由太虚,有天之名 10 ,故此 太虚 为 气 的总称㊂对于后者,张载云: 气本之虚则湛[一]无形,感而生则聚而有象 10 , 湛一,气之本 7 ㊂此解在学界亦有争议,但从 之 上看,其意为 的 ,故意指 虚 (即 湛一 )是 气 固有的属性,或称为 本然之气 ㊂这符合 气之性本虚而神 13 的含义㊂ 气 之所以能 神 ,乃在于此气实际为清气或无形之气: 太虚为清,清则无碍,无碍故神;反清为浊,浊则碍,碍则形 , 凡气清则通,昏则壅,清极则神 10 ㊂气在 清 时则无滞碍,一旦混有 浊 昏 ,就有 碍 了,也就成为 有形之气 了,其实为 非本然之气 ㊂ 气 的形态之区别,决定了 本然之性 (天地之性)与 非本然之性 (气质之性)伦理性质的不同,其中前者为 性之本原,莫非至善 14 , 天地以虚为德,至善者虚也 15 ,后者则是 气质犹人言性气,气有刚柔㊁缓速㊁清浊之气也,质,才也 16 ㊂张载除了从清㊁浊上对 气质之性 进行论证外,还从偏㊁全的角度加以说明: 人之刚柔㊁缓急㊁有才与不才,气之偏也㊂天本参和不偏,养其气,反之本而不偏,则尽性而天矣㊂性未成则善恶混,故亹亹而继善者斯为善矣㊂ 7 人生而所禀有的 气 存在 刚柔 清浊 等不同,这一不同其实也是 偏全 的不同,比如有人所禀之气多为 清 之气,那么此人必然是善性多㊁恶性少㊂总之,张载在气本论的视域下认为,人性有本然与非本然之分,本然之性是纯善无恶的,而非本然之性是善恶相混的㊂㊀㊀二、‘青华秘文“受‘正蒙“的影响㊀㊀张载把性分为 本然之性 和 非本然之性 的思想都能在先秦找到渊源,其中 本然之性 为善的思想源自孟子,而 非本然之性 善恶相混则是综合孟子㊁荀子思想的结果;但孟子㊁荀子的论证方式是单一形式,与张载的二元论证方式根本不同,即这是一种先天与后天㊁本然与非本然的二元对立的思维㊂关键的问题在于张载论证的思维到底是受了611西南交通大学学报(社会科学版)第24卷道教影响还是佛教影响,因为这种二元对立的思维形式不是本土学派固有的思维形式,而是佛教传入后才有的㊂孔令宏㊁孙以楷两位学者都断言宋儒(包括张载)的性二元论源自同时代的道教人物紫阳真人张伯端,理由是张伯端比张载早了三十多年㊂丁为祥先生虽然不赞同孔令宏㊁孙以楷的观点,但也肯定张载的 性二元论 受到了道教的影响,具体来说是唐初成玄英 复自然之性 说的影响㊂与丁为祥不同,李申并未溯至成玄英,而是追至比成玄英晚些的李隆基㊂其因何在?若只是把张载的 善反 天地之性 之论溯至成玄英的 复性 说,显然是不充分的㊂成玄英并无将 本善 之性与 善恶混 之性两分的问题意识㊂仅就 复性 思想来说,其思想根源肯定在老子处,因为老子就有 归根复命 17 之说,但老子与成玄英一样既没有区分 两性 ,也未解释 真性 丧失的原因㊂与成玄英有所不同,李隆基解释了 真性 丧失的原由,他说: 人受生皆稟虚极妙本,是谓真性㊂及受形之后,六根爱染,五欲奔驰,则真性离散,失妙本矣 18 ㊂人 受形 后,因 六根爱染 而导致 真性离散 ㊂不过, 失妙本 之因虽然明晰,且包含有 先天 后天 的因素,但并无 先天 后天 之 性 的说法㊂更为关键的还在于,尽管上述言论是李隆基在注‘道德经“时提出的,但他是以佛教的观点来注释的㊂所以如果将李隆基此论作为张伯端 性二元 思想之滥觞的话,不仅不能证明张载的 性二元 思想源自道教,反而证实了它源自佛教㊂所以李申以李隆基‘道德经注“中的观点作为张载 性二论 源自道教的依据是站不住脚的㊂同时,李申还指出 先天本性 何以会丧失之问题是由北周佛教信徒甄鸾提出来的: 先未有恶善,何为入土象中,即堕八难,为蛮夷乎?(‘笑道论“) 19 这样一来,更证明了张载 性二元论 不是源自道教而是源自佛教㊂由上可知,丁为祥与李申的溯源仍不能有效解释 性二元论 的起源,因此紧接着的问题是检讨孔令宏㊁孙以楷二人把张伯端作为 性二元论 的思想渊源之理由的可靠性与有效性,他们的理由是:张载‘正蒙“中 形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉 之语也为张伯端所言,而张伯端比张载大三十多岁㊂从表面上看,这一理由很朴素直观,也符合常识㊂因为共用某一词或某一个概念的情况是较多的,但两个人在同一句话中有十几个字完全相同则不可能,除非这句话有共同的来源㊂现在既然出现了这一情况,而且张伯端又比张载大那么多,那就只能有一种可能,即张载抄袭或借用了张伯端的文字㊂按常理言,如果说 形而后有气质之性 一句也出现在张伯端的著作‘悟真篇“中,而张载(1020 1077)与张伯端(984 1082)的确有近四十岁的年龄差距,基本上可断言张载抄袭或借用了张伯端的文字㊂因为张伯端的‘悟真篇“与张载的‘正蒙“分别作于1075年和1076年,中间只有一年的差距㊂ (‘悟真篇“)既成,而求学者辏集而来,观其意勤,711第5期吴喜双张载 性二元论 的思想渊源及其当代启示渠心不忍恡,乃择而授之 20 ,张伯端的思想出现后经过一年时间的传播,长期退居横渠镇的张载 21 极有可能就在此期间接触到这一思想,进而借用了张伯端的文字与思想㊂但吊诡的是, 性二元论 并不见于‘悟真篇“,而见于‘玉清金笥青华秘文金宝内炼丹诀“(简称‘青华秘文“)㊂该书是一本很重要的丹书,不见于明以前 22 ,其真实性本身就值得怀疑,不少学者认为其是伪书 23~24 ,对其是否为张伯端所著尚有争议㊂孔令宏㊁孙以楷以作者不明的‘青华秘文“作为判断 性二元论 思想渊源的关键依据,其 几乎可以断言 的结论自然也经不起推敲㊂退一步说,即使该书真为张伯端所著,也不能肯定张载是受了他的影响㊂因为‘青华秘文“中有 张子野人,身披百衲,自成都归于故山 且夫奔涉山川,逾越险阻者,于兹十年,而貌不少衰㊁形不少疲者 20 之语㊂据‘自序“及‘后序“所载,张伯端入成都遇真人授丹诀的时间是熙宁二年(1069),而从‘青华秘文“ 自成都归于 于兹十年 一语可推测该书的成书时间必然不会早于1079年,而此时张载已逝二年,怎么可能受张伯端‘青华秘文“的影响呢?如果上述推论属实,那么又该如何解释两书中所出现的完全一样的那段文字( 形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉 )呢?有两种可能:(1)‘青华秘文“为明代道士李朴野所撰 25 ,若如此,则应是李朴野受到了张载的影响,张载受张伯端影响之说就根本无从谈起;(2)张伯端受到张载的影响㊂因为‘正蒙“成书后,经过门人的弘扬, 传者浸广 21 ,张伯端极有可能读到此书并借用了此句㊂或许有人会说有第三种可能,即 性二元论 是张载与张伯端各自的发明创造㊂我们不否认两人的观点㊁思维方式及使用的概念有可能一致,但都发前人所未发且完全相同之语多达十几个字,则毫无可能㊂丁为祥先生还从用词的一致性与系统性上进行分析,认为张载对 天地之性 与 气质之性 概念的使用前后是一贯的,而‘青华秘文“对 天地之性 的使用则前后不一致,因此 其 天地之性 的说法完全有可能是出于一种临时的借用 4 ㊂这一分析不无道理,‘青华秘文“中 天地之性 一词不仅出现得极为突兀,而且很快就消失了,‘青华秘文“说: 元神者,乃先天以来一点灵光也㊂欲神者,气质之性也㊂元神者,先天之性也㊂形而后有气质之性,善反之,则天地之性存焉 本元见,而后可以用事 乃气质之性胜本元之性㊂善反之,则本元之性胜气质之性 20 ㊂从文脉看, 先天之性 与 本元之性 的含义很相似,而与 天地之性 不类,‘青华秘文“的其他部分中也未再用 天地之性 , 元性 一词倒是极为常见,因此 形而后有 一句极可能是‘青华秘文“作者的引用㊂同时,从‘青华秘文“的全文来看,作者并未对 气质 一词作明确解释,而张载对此词则有明确说明(下详)㊂综合来看,张载受‘青华秘文“影响的可能性微乎其微,相反,张伯端倒很有可能受到了张载的影响㊂811西南交通大学学报(社会科学版)第24卷㊀㊀三、 性二元论 是统合儒释的结果㊀㊀从词源上说, 性二元论 中的 天地之性 最早出现在‘左传“中: 哀乐不失,乃能协于天地之性,是以长久 26 ㊂这一词语在汉代的‘白虎通“‘论衡“中也常见,如‘白虎通“说: 五行所以相害者,天地之性,众胜寡,故水胜火也㊂精胜坚,故火胜金㊂刚胜柔,故金胜木㊂专胜散,故木胜土㊂实胜虚,故土胜水也㊂ 27 ‘论衡“亦说: 天地之性,有形体之类,能行食之物,不得为神 , 人禀天地之性,怀五常之气,或仁或义,性术乖也;动作趋翔,或重或轻㊁性识诡也 28 ㊂这几处 天地之性 都指天然的本性或自然规律,并没有什么道德的意味㊂其中‘左传“指出,只有哀( 恶物 )乐( 好物 )不失度才能够遵行自然本性,进而建构人与自然的和谐关系,实现可持续发展㊂而‘白虎通“‘论衡“中的 天地之性 也一样,分别是指五行天生相生相克㊁生物生而具有行走和寻找食物的能力㊁人性生而具有善恶之别,因此学者们对此进行的 正是以 天地之性 为主宰以节制好恶㊁节制哀乐之意 4 或 天地之性就物性而言是 自然之道 ,就人性而言是至善的 2 的道德式解读都值得进一步探讨㊂总之,这里的 天地之性 与人性或道德无关,强调的皆是 自然 或 天生 ,正如王充所说: 天地之性,自然之道也 28 ㊂将 天地之性 与人性直接关联起来,始于北宋的胡瑗,他说: 性者,天所禀之性也㊂天地之性,寂然不动㊂不知所以然而然者,天地之性也㊂然而元善之气受之于人,皆有善性,至明而不昏,至正而不邪,至公而不私 29 ㊂从字面上看,胡瑗对 天地之性 的使用似乎与前贤没有根本区别,仍是指客观事物的本性,而且胡瑗也确实表达过此义: 夫天本在上,地本在下,天地之性本不相得,及夫天以纯阳之气降于下,地以纯阴之气腾于上,二气上下交相通感,然后以成生长之道 30 ㊂此处的 天地之性 只是客观事物,实指天地本身,与人性或道德价值无涉㊂胡瑗用 寂然不动 不知所以然而然 来形容 天地之性 ,的确容易让人误解 天地之性 只是一纯客观的概念,然而决不能说此处如此㊁上处亦是如此㊂因为从 性者,天所禀之性也 一段的语脉观之,其开头说性由天赋,最后又说此性是由元善之气所赋予㊁是纯善的,所以介于两者之间的 天地之性 不再只是一纯客观概念,而已转为形容人之 善性 的术语了,也就是说具有道德性质了㊂换句话说, 天地之性 或 天地之善性 29 已成为人之善性的具体内容㊂尽管胡瑗没有提出 气质之性 ,但他对 天地之性 含义的创新对后来理学家提出人性论有着重大引导作用,开启了宋儒主张性善论的先河 31 ,正如有学者明确指出的: 安定的 天地之性 说,实是创新,发前人所未发,不仅仅在横渠之先,且为伊川所911第5期吴喜双张载 性二元论 的思想渊源及其当代启示继承㊂因为没有 天地之性 说的启发,就没有 气质之性 说的产生,二者有如母子关系 32 ㊂胡瑗的贡献不只如此,他还为 性二元论 的提出奠定了理论基础㊂既然人生而具有善性,那么人为何后来会丧失善性或者说恶源自何处呢?对此,胡瑗给出了较为清晰的解释㊂首先,他从气之稟赋的厚薄㊁偏全上进行了论证: 性者,五常之性,圣人得天之全性,众人则禀赋有厚薄㊂ 33 这一思路是与王充㊁孔颖达一脉相承,不同的是,胡瑗认为善性人皆有之,而王充㊁孔颖达则主张不平等的人性论,如孔颖达说: 但感五行,在人为五常,得其清气,备者则为圣人,得其浊气,简者则为愚人 孔子云: 唯上知与下愚不移㊂ 二者之外,逐物移矣 34 ㊂这里所说的 备 简 实指厚薄或偏全,即指所稟气量的多寡㊂问题在于,气量的差异是怎样导致恶的产生的呢?在胡瑗看来,所稟气量的差异造成圣人与常人在智商上的差别,这也决定了常人无法认识到自己的善性: 然圣人之道至深至奥,贤人尚可以偏窥之,至于天下百姓,常常之人,得天性之少者,故不可以明圣人所行之事 29 ㊂不仅如此,气量的差异还导致圣人与常人在抵制外来 邪情 侵袭时应对效果完全不同: 唯圣人则能使万物得其利而不失其正者,是能性其情,不使外物迁之也 小人则反是,故以情而乱其性,以至流恶之深 35 ,情不能乱其善性是谓 性其情 ,反之则是 情其性 ,会导致 善性 的丧失㊂胡瑗的这一说法比王充 禀气有厚薄,故性有善恶也 气有少多,故性有贤愚 28 的论述更加合理,即善恶并非完全由先天决定,而是与后天能否认识天赋的善性及能否 性其情 密切相关,这就赋予了常人 善反 或 成为圣贤 的可能㊂总的说来,胡瑗的人性论有以下内涵:肯定人皆有天地之善性,即天地之性;认为性恶主要取决于人所稟气的厚薄与偏全㊂这与张载㊁二程所说的 天地之性 ( 天命之性 )与 气质之性 已经很接近了,在这一点上可以说胡瑗建构了 性二元论 的雏形 36 ㊂但胡瑗既没有提出与 天地之性 相对的 气质之性 ,也没有意识到 善性人皆有之 之论与圣贤㊁常人间存在 禀赋气之厚薄㊁偏全 之说不圆融的矛盾,这正是张载㊁二程所要解决的问题 37 ㊂为此,张载从 气 本体的高度提出了与 天地之性 相对的 气质之性 ㊂顾名思义,此 性 之所以成立乃在于 气质 ㊂有学者认为唐代的钟离权已使用此词,而张伯端的丹法也属于此派,故张载的 气质之性 受了其影响㊂这一说法其实是极不严谨的㊂从词源上说, 气质 一词出现得很早,魏晋南北朝时期就已有之㊂在宋以前, 气质 有三层含义:(1)阴阳之气,如魏收曰: 气质初分,声形立矣㊂圣者因天然之有,为人用之物;缘喜怒之心,设哀乐之器 奸声感人,逆气应之,逆气成象而淫乐兴焉;正声感021西南交通大学学报(社会科学版)第24卷人,顺气应之,顺气成象而和乐兴焉 38 ;(2)个人的内在形神,如长孙无忌云: 其(屈原)气质高丽,雅致清远,后之文人,咸不能逮 39 ;(3)文章的内在风格,如长孙无忌云: 江左宫商发越,贵于清绮,河朔词义贞刚,重乎气质㊂气质则理胜其词,清绮则文过其意 40 ㊂其中形容人的内在形神的 气质 与 性气 一词相近,如郦道元说: 豫章俞益期,性气刚直,不下曲俗,容身无所,远适在南 41 ㊂张载在使用 气质 一词时,除了继承传统的一面,还有创新的一面㊂就继承的一面言,如他说: 气质犹人言性气,气有刚柔㊁缓速㊁清浊之气也,质,才也 16 ㊂ 气质 既指阴阳(刚柔㊁清浊)之气,又指人之性格个体不同产生的基本元素: 人之刚柔㊁缓急㊁有才与不才,气之偏也 7 ㊂按理,人之气质或性气之刚柔㊁缓速属于个体性格㊁才能的差异,未必可以善恶言,但张载却以善恶言之,其 气质恶者 16 之说在不经意间对 气质 的含义作了一个新的解说,实属创新㊂此外,他还把人的情欲归为 气质 : 攻取,气之欲㊂口腹于饮食,鼻舌于臭味,皆攻取之性也 7 ㊂此前 气质 没有这一含义,张载以孟子的思想改造 气质 ,为之增添了全新之义,这也是一种理论创新㊂只要稍加对照即可发现,‘青华秘文“中的 气质 只有 情欲 之义,所谓 欲神者,气质之性也 ,既未交待 气质 如何与 情欲 发生关联,也没有明确分析 气质 一词的其他含义㊂之所以如此,乃在于该作者认为 气质 的含义前人已有分析,不证自明㊂张载则完全不同,对 气质 的含义作了详细的说明,既解释了 气质 的含义,又解释了 气质 与人之性情的关系㊂其原因在于,在张载看来,如果不对 气质 气质之性 进行论证和说明,那么世人根本就无法理解它们的含义㊂一者是不证自明,一者则详细论证,依此而言,两者的时间先后问题就很清楚了,所以说,学界关于张载受了张伯端影响的主张是难以成立的㊂气质 的基本含义是 气 ,而 气 有厚薄㊁清浊之不同㊂王充㊁孔颖达对于禀气之薄者为何会有恶未作说明,胡瑗也没说稟善气之薄者一定就是恶的,张载与他们皆有所不同,即对善恶之形成作出了清晰的论述:气聚之前(太虚之气)为纯善,气聚后则善恶混㊂现在的问题在于为何气聚之后就善恶混了呢?从逻辑上说,难以理解㊂纯善的气若没有外在因素的影响,那么在自身的 聚散 运动中不可能会发生 质变 ,从而衍化出 恶 来㊂除非 太虚 本身就包含着恶的元素,或者说 虚 与 气 本有区别㊂以前者言之,则类似于道家的说法:按照 道生一,一生二,二生三,三生万物 的说法, 二 (阴阳之气)是由 一 (阴阳未分之气)生成的,而 道 本身就包含阴阳的元素,故善恶的形成是自然而然的㊂但这一模式不适用于张载,因为决定人性本善的 太虚 只属于气之无形或气之阳,并非是阴阳混合之气,当然不能衍生出阴阳之气,进而决定人的善恶混的属性㊂以后者言之,这不符合张载的本意,因为如果说 虚 (天)不是 气 ,那么便与其 阴。

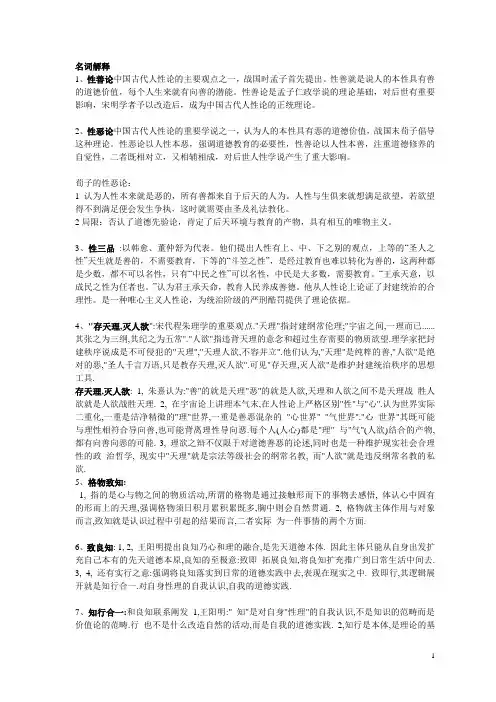

名词解释1、性善论中国古代人性论的主要观点之一,战国时孟子首先提出。

性善就是说人的本性具有善的道德价值,每个人生来就有向善的潜能。

性善论是孟子仁政学说的理论基础,对后世有重要影响,宋明学者予以改造后,成为中国古代人性论的正统理论。

2、性恶论中国古代人性论的重要学说之一,认为人的本性具有恶的道德价值,战国末荀子倡导这种理论。

性恶论以人性本恶,强调道德教育的必要性,性善论以人性本善,注重道德修养的自觉性,二者既相对立,又相辅相成,对后世人性学说产生了重大影响。

荀子的性恶论:1认为人性本来就是恶的,所有善都来自于后天的人为。

人性与生俱来就想满足欲望,若欲望得不到满足便会发生争执,这时就需要由圣及礼法教化。

2局限:否认了道德先验论,肯定了后天环境与教育的产物,具有相互的唯物主义。

3、性三品:以韩愈、董仲舒为代表。

他们提出人性有上、中、下之别的观点,上等的“圣人之性”天生就是善的,不需要教育,下等的“斗笠之性”,是经过教育也难以转化为善的,这两种都是少数,都不可以名性,只有“中民之性”可以名性,中民是大多数,需要教育。

“王承天意,以成民之性为任者也。

”认为君王承天命,教育人民养成善德。

他从人性论上论证了封建统治的合理性。

是一种唯心主义人性论,为统治阶级的严刑酷罚提供了理论依据。

4、"存天理,灭人欲":宋代程朱理学的重要观点."天理"指封建纲常伦理;"宇宙之间,一理而已......其张之为三纲,其纪之为五常"."人欲"指违背天理的意念和超过生存需要的物质欲望.理学家把封建秩序说成是不可侵犯的"天理","天理人欲,不容并立".他们认为,"天理"是纯粹的善,"人欲"是绝对的恶,"圣人千言万语,只是教存天理,灭人欲".可见"存天理,灭人欲"是维护封建统治秩序的思想工具.存天理,灭人欲: 1, 朱熹认为:"善"的就是天理"恶"的就是人欲,天理和人欲之间不是天理战胜人欲就是人欲战胜天理. 2, 在宇宙论上讲理本气末,在人性论上严格区别"性"与"心".认为世界实际二重化,一重是洁净精微的"理"世界,一重是善恶混杂的"心世界" "气世界"."心世界"其既可能与理性相符合导向善,也可能背离理性导向恶.每个人(人心)都是"理" 与"气"(人欲)结合的产物,都有向善向恶的可能. 3, 理欲之辩不仅限于对道德善恶的论述,同时也是一种维护现实社会合理性的政治哲学, 现实中"天理"就是宗法等级社会的纲常名教, 而"人欲"就是违反纲常名教的私欲.5、格物致知:1, 指的是心与物之间的物质活动,所谓的格物是通过接触形而下的事物去感悟, 体认心中固有的形而上的天理,强调格物须日积月累积累既多,胸中则会自然贯通. 2, 格物就主体作用与对象而言,致知就是认识过程中引起的结果而言,二者实际为一件事情的两个方面.6、致良知: 1, 2, 王阳明提出良知乃心和理的融合,是先天道德本体. 因此主体只能从自身出发扩充自己本有的先天道德本原,良知的至极意:致即拓展良知,将良知扩充推广到日常生活中间去. 3, 4, 还有实行之意:强调将良知落实到日常的道德实践中去,表现在现实之中. 致即行,其逻辑展开就是知行合一.对自身性理的自我认识,自我的道德实践.7、知行合一:和良知联系阐发1,王阳明:" 知"是对自身"性理"的自我认识,不是知识的范畴而是价值论的范畴.行也不是什么改造自然的活动,而是自我的道德实践. 2,知行是本体,是理论的基础和出发点,真"知"在逻辑上蕴涵了必然会"行",知与行是相互蕴涵,相互关联,相互规定,彼此之间不可分割的. 3,"至良知"逻辑展开就是知行合一. 知行在其本体"良知"中是合一的.在符合良知的前提下,"知"就是"行"" 行"也就是"知".即良知把"行"统一与"知".【知行合一】明王守仁的重要哲学思想王守仁吸收前人思想,针对程朱“知先行后”导致的知行脱节的不良风气,大力提倡知行合一。

天命之性与气质之性【摘要】:本论题以宋代性二元论的萌芽、提出、发展与成熟为主线,以性二元论得以成立的工具体用论与理一分殊的结合过程为辅助线索,具体论证了宋代性二元论的形成过程。

全文共分七部分。

导论性二元论与宇宙论、本体论。

宋代性二元论与前代人性论的最大差异在于,它将人性论的根据放置在宇宙本体论的基础上;所以,研究宋代性二元论,应该以宇宙论与本体论的发展及其结合为视角,以这种结合所需要的体用论与理一分殊的结合为工具。

第一章性二元论的理论前导。

告子、荀子与孟子的争论揭示出了“生之谓性”与“天命之谓性”的二元对立因素,这一对立实际上是价值与事实关系在先秦人性论中的表现。

孟告争论的意义在于在人性论上打破了孟子的性命一体性,从而为人性论的进一步发展铺平了道路。

要使人性论获得进一步的发展,就必须发展出新的思维工具,王弼的整体体用论的形成可以说是宋代性二元论理论思维工具的前导。

第二章走向性二元论。

李翱是宋明理学的先驱,他的性善情恶论包含着“性体情”与“性生情”的二元重叠,这实际上已经包含了性二元论的初步萌芽;同时,李翱性善情恶的矛盾也启示着性二元论的产生。

周敦颐则将李翱人性论上的二元意识引向了整个宇宙本体论,在他协调人性论与宇宙论、本体论的过程中,他将善恶与刚柔搭配起来,从而使他的人性论成为性二元论的萌芽形态。

然而当他将人性论与宇宙本体论结合起来后,在李翱人性论中无根性的恶却因而具有了有根性。

第三章张载:性二元论的提出。

张载主张气本论,他将宇宙论与本体论合为一体,在他看来,太虚本体的神用正是通过糟粕而负面地得以呈现的,所以糟粕其实就是太虚本体的负用。

与此对应,在人性论上便出现了天地之性与气质之性的二元论。

张载实际上以一种正体负用的方式解决了李翱的性善情恶的矛盾,然而正由于此,天地之性与气质之性成了对立的两极,天地之性的善正是由气质之性的可能不善来维持的,这种天地之性与气质之性即精华与糟粕的反对关系严重削弱了张载人性论的完满性。

论张载的人性论及其德育思想摘要:张载认为人性是二分的,有气质之性和天地之性的区别,而德育的目的就在于培养学生那本然为善的天地之性。

建立在人性二分基础上的德育思想主要涉及到道德认知、道德情感、道德意志和道德行为等方面。

对教育者而言,他们应该了解学生,因材施教,注重教育的技巧和阶段性。

关键词:张载;人性;志意;德育张载,字子厚,为北宋时期杰出的思想家和教育家,他的思想对宋明理学思想体系的建立和宋代教育理论的发展有着重大的影响。

他的教育思想主要集中在《正蒙》、《横渠易说》、《经学理窟》、《张子语录》等著作中。

本文拟从张载的人性论出发,论述他的德育思想,并对现在德育的阶段性进行评述。

一、人性论在人性问题方面,张载创造性地提出了人性二元论,即把完整的人性一分为二:气质之性和天地之性。

在此之前的几乎所有人性论都是一元论,即他们都把人性看做一个整体:人性二元论是张载教育思想的理论基础。

张载从气本论的自然观出发,认为世界上一切有形的物体和无形的虚空,均由“气”构成,都是“气”的不同表现形态。

从“气”一元论的唯物主义思想出发,力图从自然物质性去探讨人性的实质。

”气”是万物所共有的,性则是天地万物与人所同源的东西,并非只有人类自己才具有的,各种不同的性是同源于气的。

但是,人与物、人与人所禀赋的“气”有清浊不同,有通蔽开塞之别,又有厚薄之分,因此形成迥然各异的万物和美恶智愚悬殊的人。

秉气浊为物,秉气清为人;秉气最清为圣贤,秉气浊些为常人,秉气最浊则为恶人愚人:蔽而塞者为物,通而开者为人;蔽有厚薄,薄者为智,厚者为愚,无蔽无塞者为圣人。

气又分为看不见的“太虚”之气和看得见的“气”两种状态,所以人生下来之后就有太虚的本然之性和气之性:本然之性即天地之性,气之性又叫气质之性。

这样,张载就创立了“天地之性”与“气质之性”的人性二元论:“天地之性”是至高无上的、至善的;“气质之性”是人形成后才有的,是与人的身体特点、生理条件结合在一起的,是由“饮食男女”、“口腹鼻舌”等物质生活要求所引起的也叫“攻取之性”或“习俗之气”,它包含着某种恶的因素:气质之性常常蒙蔽和干扰天地之性的正常表现和顺利发展,因此,就必须变化气质之性,使之回复到本然为善的天地之性:教育的作用,就是“变化气质”;矫其偏浊,通其塞,复明至善的天地之性,归于正清。

第三编宋明时期的哲学发展第三章张载的哲学思想在北宋道学的开展中,张载是一位值得重视的哲学家。

他的哲学思想对道学的发展产生了多方面的影响。

一方面,他所开创的气学一派,与道学中的理学、心学形成三足鼎立之势,由此构成了道学开展的内在张力与基本格局;另一方面,他所提出的“天地之性”与“气质之性”,在《西铭》中论说的理想人格与人生境界,对儒家心性理论和人生哲学作了深刻发挥,对宋明道学各派的开展都产生了重要影响。

因此,他与周敦颐、邵雍、程颢、程颐并称为“北宋五子”,尊为对道学的开展作出过开拓性贡献的人物。

下面即对张载的生平著述与哲学思想作一介绍。

节点列表第一节张载其人其学第二节气论:“太虚即气”与“一物两体”第三节性论:“气质之性”与“天地之性”第四节知论:“见闻之知”与“德性所知”第五节人在宇宙中的位置第一节张载其人其学张载(公元1020-1077年),字子厚,原籍大梁(今河南开封),生于长安(今陕西西安),久居凤翔府郿县(今陕西眉县)横渠镇讲学,世称横渠先生。

由于他长期在关中讲学,其所创学派被称为“关学”。

张载是一位注重研究实际、讲求学以致用的学者。

当时,西夏与北宋之间民族矛盾激化,年青的张载喜欢研究军事,准备联络人马攻取西夏占领的洮西之地。

当范仲淹任陕西经略安抚副使整顿边防时,他上书求见,要求投笔从戎,参加保卫边防的战斗。

但范仲淹劝阻了他。

张载也很关注经济问题,他针对日趋加剧的土地兼并,主张恢复井田制,重新分配土地,以缓和社会矛盾。

张载又重视对民众进行教化。

他在中进士后作过几任州、县地方官吏,其工作的重心就放在教化百姓上,“政事大抵以敦本善俗为先”(吕大临《横渠先生行状》)。

他说:“贫富不均,教养无法,虽欲言治,皆苟而已。

”(《横渠先生行状》)这就强调了从解决物质利益和抓紧道德教化两方面入手,来缓和日益紧张的社会矛盾,而不是只重视道德教化,而不重视物质利益。

张载主张进行改革,说:“理势既变,不能与时顺通,非尽利之道。

《长江丛刊》2018. 04张载“气质之性”■郑红燕/西藏民族大学马克思主义学院摘要:张载“气质之性”源于性二元 , 告子“生 ”和子性善论为参照点。

他及其注重人自身“气 质”的修,其修养的过程是廷气浑浊而产生的性恶,通过修炼而成 为圣人,达到至善的境界。

在当今时 代浮躁背景下,研究这一课题,符合时 代发展要求和社会伦理要求,可以促 进人们摒 习,净化心灵,人。

关键词:人性气质之性穷理尽兴 知礼成性价值取向载 的奠基者之一,他的太虚之基,有着“地立心,立命,为往继 ,为万太平”的治理想远大抱负,对后,有意义和时代进性,在当下也具有很高的 价值。

人性修养问题是一直被关注的 问题,绝大 会运用人性修养的功夫 严格要去其糟粕,取其精华,同时,“天地之性”“之性”的修养功夫二元 和人们在 中的 。

告子“生之谓性”为二元 好基础,使横渠先生看到了人性 立的,又 、恶有争论性的中进行探索,得到善是天地之性, 倶的本体。

恶是人本身具有的气性,需要 :的进 和 , 到 的境界,成题上的的体。

一、天地之性与气质之性在《诚明篇》说“性者,万物之一源, 有我之得私也。

无之谓体,体之谓性。

” 要性有着本体含义的概括,性是太虚之气,也是人性的本体, 确性的存在,才可述出性是太虚神德言,太虚神德之为体即天 地万物之性也。

《诚篇》说:“形 •有之性,善反之,则地之性存焉。

”“地之性对于涵盖言,是遍的存在,此性是我性,亦是天地之性。

”地之性是 的存在,天地之性是本体存在, 之性是修 :程中具有,需要 之性, 要往修养功夫论的境界去 近,与原的天地之性 合,最后成 人的世界观体系。

“性于人无 ,系 反:而已,过天地之化, 反者也。

命于人无 ,系其顺顺。

”地之性的 是不可被怀疑的,也是在的,只是命顺 顺,气运是否透。

《诚篇》:“形 有 之性。

反之,则地之性存焉。

故 之 性,君子有弗性者焉。

” 在《心体与性体》中 :虽人之:身是善的,但也有反复的时候,人在呈的反复,就是之性的偏差。

张载的哲学思想张载,字子厚,长安人,生于公元 1020 年(宋真宗天禧四年),卒于公元 1077 年(宋神宗熙宁十年)因家住陕西郿县横渠镇,世称横渠先生。

又因其讲学关中,其学生也多为关中人,故其学派称为关学。

“关学”是由张载创立,以其弟子及南宋、元、明、清诸代传承者人士为主体,教学及学术传播以关中为基地而形成的儒学重要学派,与宋代二程的洛学、周敦颐的濓学、王安石的新学、朱熹的闽学齐名,共同构成了宋代儒学的主流。

张载认为生在世上,就要尊顺天意,立天、立地、立人,做到诚意、正心、格物、致知、明理、修身、齐家,治国平天下,努力达到圣贤境界。

关学的主旨,集中的体现在被当代哲学家冯友兰概括的横渠四句中:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

关洛濓闽新诸学派皆根源于《易经》和孔孟、在发展过程中互相吸收、融合又互有批评、创新,包括对佛学的批评和吸收,这是整个儒学史的一个共性特点,但在本体论、认识论、辩证法、和谐论和教育见解等方面关学又独具个性。

关学与理学其它几个学派相比,有其鲜明的特点:第一个特点是“学贵致用”。

第二个特点是株守儒学,躬行礼教。

张载一生著述很多,现存主要有《正蒙》《易说》《经学理窟》《语录》《后录》《文集佚存》《拾遗》等,一九七八年,中华书局出版了《张载集》,收集了迄今所存的张载所有著作,是我们研究张载思想的主要资料。

一、“太虚即气”的唯物主义自然观:(一)对“ 太虚即气”的证论:首先,他指出“一切有形有象的可以名状的事物都是由太虚元气构的。

其次,他指出:太虚元气虽然时聚时散,但却是永恒绝对的实体。

张载进而又论证了太虚、气和万物的关系。

此外,张载还从人的感觉来说明太虚元气细微致极,不能为人的眼睛所看见,但它确实是一种客观存在。

(二)对释、老思想的揭露与批判:张载意识到了这一分歧所在,对当时流行的两种观点进行了批判。

一种观点认为太虚是气的根源,气是太虚所产生的,这是道家的“有生于无”的观点;另一种观点认为万物是空无的太虚中出现的幻象,这就是佛教认为山河大地都是假象的观点。

程颢、张载论性及其分歧——以《定性书》为切入点田芳【摘要】[摘要]依学理而论,张载论性基于天地之性与气质之性二分的理论前提。

然而,程颢在人性问题上乃是典型的“性一元论”者。

由是观之,张程二人在人性理论上存在重大的分歧,因此而导发的“定性”问题——性之本体与定性功夫便凸显而出。

两人关于“定性”的讨论主要集中敞显于《定性书》之中。

《定性书》中表明了程颢坚守性本一源,无有内外,无需定性,并且依此回应了张载性出二源,累于外物,须有定性功夫的观点。

【期刊名称】集美大学学报(哲学社会科学版)【年(卷),期】2010(013)003【总页数】5【关键词】[关键词]张载;程颢;定性书;人性论张载(号横渠先生)修书于程颢(号明道先生),询问如何才能摆脱物欲的侵扰达到“性”的“定”——“定性未能不动,犹累于外物,何如?”①结合张载一贯的哲学思想,其问题实质就是:如何从实然经验层面的“气质之性”归返或者说超越到人性之本根的“天地之性”?然而程颢在给张载的回信中却大谈特书性的本然状态——性之本体,如:“所谓定者,定亦动,定亦静,无内外,无将迎。

”①为什么会出现如此“不对称”的问答呢?甚至给读者的感觉是“答非所问”。

是不是程颢误解张载修书询问的意图,未能仔细品读体味张载之信以致误读错解张载之意?其实不然。

因为程颢在回信中非常精练地概括出了张载的问题,又岂能不知张载所问之意图呢!出现这种状况的关键在于程颢认为自己与张载对性的认识有着“根源性”的分歧——他们对本性(性之本体)的理解已经走向了两条不同的路径。

因此,面对张载的询问,程颢便不可能沿着张载的思维路向去回答。

倘若欲体味程颢未能顺着张载的问题进行回答的苦衷与深意,就必须厘清程颢与张载各自对“性”的界定与认识。

一、程颢论性自古以来,人性之问题是中国哲学核心问题之一,也是中国哲学中极富思辨性的部分,更是哲人们苦心力索、耗费心智的战场之一。

北宋诸儒当中,程颢论性的学说颇具特色,并对后世产生了相当深远的影响,但也素来被认为晦涩难解。

张载——我国古代思想史上的一面旗帜卢文远张载是我国北宋重要的哲学家、思想家、教育家,关学的创始人,宋明理学的奠基人之一。

他的丰富而深遂的学术思想,对中国哲学思想发展做出了巨大的历史贡献,在中国学术思想发展史上占有突出的地位,并对11世纪后的哲学思想发展产生了积极的影响。

张载堪称我国古典哲学思想史上的一面旗帜,张载关学思想,是太白山文化的重要组成部分。

一、张载生平张载,字子厚,眉县人,祖籍大梁(河南开封)。

宋真宗天禧四年(1020)出生于长安,宋神宗熙宁十年(1077)逝世,享年58岁。

因为家居陕西眉县横渠镇,并在横渠镇设立书院讲学,故学者称其为“横渠先生”。

因张载弟子多为关中人,后世称他所创立的学术流派为“关学”。

张载祖上世居大梁(今河南省开封),曾祖生于唐末,历五代不仕,以子贵赠礼部侍郎,祖父张复,进士,宋真宗时任给事中、集贤院学士等职,后赠司空。

父,张迪,进士,宋真宗天禧元年(1017年)任陕西长安县令,天禧四年(1020年)生张载。

宋仁宗时任殿中丞。

天圣元年(1023年)任涪州知州,赠尚书都官郎中。

宋仁宗景佑二年(1035年),张迪在涪州任上病故。

时值张载15岁,次子张戬5岁,均年幼。

母亲陆氏携张载、张戬扶张迪灵柩越巴山,过汉中,出斜谷,欲归葬开封,但行至眉县太白山下横渠镇,因路资不足,无力继续前行,遂在横渠镇大振谷迷狐岭上选址安葬了张迪,从此便定居在横渠镇。

张载自幼聪颖过人,并有大志。

幼年丧父,使他成熟较早。

当时西夏常常侵犯宋西北边境,宋朝廷派兵抵抗,互有胜负。

宋仁宗康定元年(1040)初,西夏入侵,宋军抗击失利。

这对于“志立不群”、“慨然以功名自许”(吕大临《横渠先生行状》)的张载是一个很大的刺激,少时即向邠人焦寅学习兵法,并试图组织兵力对西夏作战,“欲结客取洮西之地”,从而为民除患,为国建功。

1041年,张载21岁时,写成《边议九条》,上奏时任陕西招讨副使兼延州(今延安)知州的范仲淹。

性二元论及明儒的批判和改造作者:杨世文陈祎舒来源:《人文杂志》2021年第11期〔中图分类号〕B2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2021)11-0060-10有关人性论的认识,历来受到儒家学者的关注与重视。

早在先秦时代,孟子、告子、荀子等人就围绕着人性善恶与否表达了自己不同的观点。

直至宋代,以张载、二程、朱熹为代表的理学家提出了“天地之性”(“天命之性”)与“气质之性”的性二元论主张。

顾名思义,性二元论正是将两方面的因素在性上内在有机地融合在一起。

宋儒在维护孟子性善论的前提下,通过本体论与宇宙论相结合的视角,试图对前人的人性论思想进行吸收与调和,并进一步加以创新阐释。

“天地之性”与“气质之性”的提出,是人性论发展历程当中的历史关键节点,既是对古代人性论的全面总结,但也因此引发了更大的争论。

明代学者本着理气一体的原则,针对性二元论中割裂理气的倾向,对“天地之性”与“气质之性”的内涵与概念,以及二者之间的矛盾加以改造,并进行了新的诠释,人性论也得以进一步发展。

可见,有关人性论的讨论,是中国思想史上争讼不息的问题,但是我们也应该注意到以下两个问题:首先,就先秦时代来看,持不同观点的学者之间关于人性论的分歧往往来自对善恶之源的认识不一,但对人在经验世界中可能表现出的善恶两种倾向的认识则是相同的,这种共识也为宋明理学兴起之后“天地之性”与“气质之性”这对范畴的提出提供了潜在的可能;其次,明代诸多学者之所以反对性二元论,就在于其表现出割裂理气的倾向,然而在解构性二元论并进一步建立己说的过程中,又不得不对人的善恶追根溯源,重新加以分析说明,最终又回归到先秦学者关于善恶之源判定的路径上。

可见,每一次人性论的发展,都是对前人思想资源整合后的再造,同时也是对前人之说的不足加以完善,而关于善恶之源的探索则是始终贯穿其中的。

前人有关人性论的研究成果极其丰富,其中也不乏性二元论的研究专著,然而立足于明儒的视野,系统阐释他们对于性二元论展开的论述,并在此基础上揭示其个人所持人性论的主张与特征,此类研究依旧较为少见。