地下建筑抗震设计

- 格式:ppt

- 大小:767.00 KB

- 文档页数:46

抗震设计规范1 总 则2 术语和符号2.1 术语2.2 主要符号3 基本规定3.1 建筑抗震设防分类和设防标准3.2 地震影响3.3 场地和地基3.4 建筑形体及其构件布置的规则性3.5 结构体系3.6 结构分析3.7 非结构构件3.8 隔震与消能减震设计3.9 结构材料与施工3.10 建筑抗震性能化设计3.11 建筑物地震反应观测系统4 场地、地基和基础4.1 场地4.2 天然地基和基础4.3 液化土和软土地基4.4 桩基5 地震作用和结构抗震验算5.1 一般规定5.2 水平地震作用计算5.3 竖向地震作用计算5.4 截面抗震验算5.5 抗震变形验算6 多层和高层钢筋混凝土房屋6.1 一般规定6.2 计算要点6.3 框架的基本抗震构造措施6.4 抗震墙结构的基本抗震构造措施6.5 框架-抗震墙结构的基本抗震构造措施6.6 板柱-抗震墙结构抗震设计要求6.7 筒体结构抗震设计要求7 多层砌体房屋和底部框架砌体房屋7.1 一般规定7.2 计算要点7.3 多层砖砌体房屋抗震构造措施7.4 多层砌块房屋抗震构造措施7.5 底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造措施8 多层和高层钢结构房屋8.1 一般规定8.2 计算要点8.3 钢框架结构的抗震构造措施8.4 钢框架-中心支撑结构的抗震构造措施8.5 钢框架-偏心支撑结构的抗震构造措施9 单层工业厂房9.1 单层钢筋混凝土柱厂房9.2 单层钢结构厂房9.3 单层砖柱厂房10 空旷房屋和大跨屋盖建筑10.1 单层空旷房屋10.2 大跨屋盖建筑11 土、木、石结构房屋11.1 一般规定11.2 生土房屋11.3 木结构房屋11.4 石结构房屋12 隔震和消能减震设计12.1 一般规定12.2 房屋隔震设计要点12.3 房屋消能减震设计要点13 非结构构件13.1 一般规定13.2 基本计算要求13.3 建筑非结构构件的基本抗震措施13.4 建筑附属机电设备支架的基本抗震措施14 地下建筑14.1 一般规定14.2 计算要点14.3 抗震构造措施和抗液化措施附录附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组附录B 高强混凝土结构抗震设计要求附录C 预应力混凝土结构抗震设计要求附录D 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算附录E 转换层结构的抗震设计要求附录F 配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋抗震设计要求附录G 钢支撑-混凝土框架和钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋抗震设计要求附录H 多层工业厂房抗震设计要求附录J 单层厂房横向平面排架地震作用效应调整附录K 单层厂房纵向抗震验算附录L 隔震设计简化计算和砌体结构隔震措施附录M 实现抗震性能设计目标的参考方法。

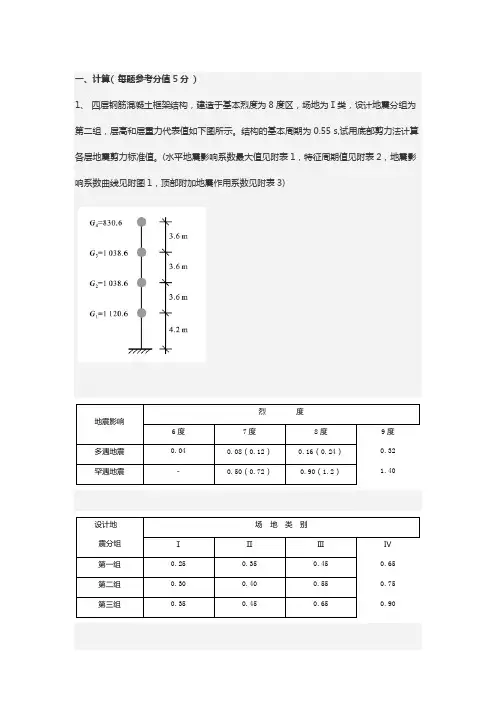

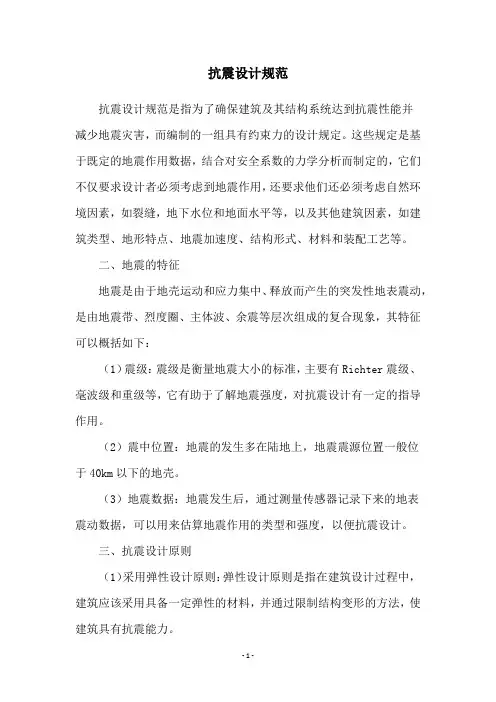

一、计算( 每题参考分值5分)1、四层钢筋混凝土框架结构,建造于基本烈度为8度区,场地为Ⅰ类,设计地震分组为第二组,层高和层重力代表值如下图所示。

结构的基本周期为0.55 s,试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值。

(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)2、如下图所示单层单跨框架,屋盖刚度为无穷大,质量集中于屋盖处。

已知设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,场地为Ⅰ类;屋盖处的重力荷载代表值G = 700 kN,框架柱线刚度i c=EI c/h = 2.4×104 kN·m,阻尼比为0.05。

试求该结构多遇地震时的水平地震作用。

(所需数据见试卷末的附表附图)3、六层砖混住宅楼,建造于基本烈度为8度区,场地为Ⅱ类,设计地震分组为第一组,根据各层楼板、墙的尺寸等得到恒荷载和各楼面变荷载乘以组合值系数,得到的各层的重力荷载代表值分别为G1=5 399.7 kN, G2=G3=G4=G5=5 085 kN, G6=3 856.9 kN,如下图所示。

试用底部剪力法计算各层地震剪力标准值(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)4、如下图所示,已知G1=410 kN, G2=310 kN, K1=14 280 kN/m, K2=10 720 kN/m,用能量法求结构的基本周期。

(所需数据见试卷末的附表附图)18. 72 kN·m2,柱高h = 8 m。

按8度、第一组、Ⅲ类场地,求厂房强度验算时所受的地震作用力。

(水平地震影响系数最大值见附表1,特征周期值见附表2,地震影响系数曲线见附图1,顶部附加地震作用系数见附表3)地震影响烈度T T T g/s6、已知k1=k2=k; m1=m2=m,求下图所示体系的频率、振型。

(所需数据见试卷末的附表附图)二、问答( 每题参考分值5分)7、名词解释:直接动力法由震源向外传播的疏密波,其介质质点的振动方向与波的前进方向一致,从而使介质不断地压缩和疏松,故也称为压缩波或疏密波。

抗震设计规范抗震设计规范是指为了确保建筑及其结构系统达到抗震性能并减少地震灾害,而编制的一组具有约束力的设计规定。

这些规定是基于既定的地震作用数据,结合对安全系数的力学分析而制定的,它们不仅要求设计者必须考虑到地震作用,还要求他们还必须考虑自然环境因素,如裂缝,地下水位和地面水平等,以及其他建筑因素,如建筑类型、地形特点、地震加速度、结构形式、材料和装配工艺等。

二、地震的特征地震是由于地壳运动和应力集中、释放而产生的突发性地表震动,是由地震带、烈度圈、主体波、余震等层次组成的复合现象,其特征可以概括如下:(1)震级:震级是衡量地震大小的标准,主要有Richter震级、毫波级和重级等,它有助于了解地震强度,对抗震设计有一定的指导作用。

(2)震中位置:地震的发生多在陆地上,地震震源位置一般位于40km以下的地壳。

(3)地震数据:地震发生后,通过测量传感器记录下来的地表震动数据,可以用来估算地震作用的类型和强度,以便抗震设计。

三、抗震设计原则(1)采用弹性设计原则:弹性设计原则是指在建筑设计过程中,建筑应该采用具备一定弹性的材料,并通过限制结构变形的方法,使建筑具有抗震能力。

(2)采用分散性设计原则:地震作用产生的总体受力和位移应尽可能分散到结构各部分,而不应集中在某一部分或某几部分。

(3)采用容错性设计原则:容错性设计原则主要是将结构设计为可承受更大荷载,以防止突发的大地震或未知的地震作用。

(4)采用抗交叉受力设计原则:地震作用产生的有时会使结构产生交叉受力,因此在抗震设计时,应考虑到交叉受力,以保证结构的稳定性。

四、抗震设计要求(1)抗震设计要求建筑物的结构和其他系统能承受地震作用,并在允许的局部规模变形后,仍能及时返回到其设计要求的形状和性能。

(2)抗震设计应遵循结构和系统的性能要求,控制结构的变形和破坏,其中要求考虑到工程动力学、结构安全性、刚度和稳定性、建筑物的节点及结构材料的受力性能等。

(3)抗震设计应选用结构材料、节点连接和装配工艺,使结构在给定的荷载范围内能承受地震作用。

建筑抗震设计规范建筑抗震设计规范《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》于2001年颁布,2002年 1月1日实施,其抗震设防的目标是:小震不坏、中震可修、大震不倒。

一般情况下,抗震设防烈度可采用地震动参数区划图的地震基本烈度,对已编制抗震设防区划的城市,可按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防。

建筑的抗震设计,除应符合抗震设计规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

一、建筑抗震设防分类和设防标准1、建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。

甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑,包括:A、中央级、省级的电视调频广播发射塔建筑,国际电信楼、国际海缆登陆站、国际卫星地球站、中央级的电信枢纽(含卫星地球站)。

B、研究、中试生产和存放剧毒生物制品和天然人工细菌与病毒(如鼠疫、霍乱、伤寒等)的建筑。

C、三级特等医院的住院部、医技楼、门诊部。

乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于甲、乙、丁类以外的一般建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑。

2、建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》3、各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:3.1甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

3.2乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求,抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。

地基基础的抗震措施,应符合有关规定。

3.3丙类建筑,地震作用和抗震措施应符合本地区抗震设防烈度的要求。

3.4丁类建筑,一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防烈度为6度时不应降低。

特详细!建筑抗震设计规范详细解读《建筑抗震设计规范》GB500112010解读《建筑抗震设计规范》GB500112010已发布几年,而近年来我国地震频发,受人为影响房屋倒塌,人员伤亡的事件也屡见不鲜;抗震规范是结构设计所用规范里面出场频率最高的一本,基于此,小编再重新解读一下2010版抗震规范,新规范的要点以及旧规范的区别,希望能给广大网友带来帮助。

Part 1 修订背景及内容抗震设计的建筑基本的抗震设防目标当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需进行修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,其损坏经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

使用功能或其他方面有专门要求的建筑,当采用抗震性能化设计时,具有更具体或更高的抗震设防目标。

2010版建筑抗震设计规范主要修改内容补充了关于7 度(0.15g)和8 度(0.30g)设防的抗震措施规定按《中国地震动参数区划图》调整了设计地震分组改进了土壤液化判别公式调整了地震影响系数曲线的阻尼调整参数、钢结构的阻尼比和承载力抗震调整系数、隔震结构的水平向减震系数的计算并补充了大跨屋盖建筑水平和竖向地震作用的计算方法提高了对混凝土框架结构房屋、底部框架砌体房屋的抗震设计要求提出了钢结构房屋抗震等级并相应调整了抗震措施的规定改进了多层砌体房屋、混凝土抗震墙房屋、配筋砌体房屋的抗震措施扩大了隔震和消能减震房屋的适用范围,新增建筑抗震性能化设计原则以及有关大跨屋盖建筑、地下建筑、框排架厂房、钢支撑-混凝土框架和钢框架-钢筋混凝土核心筒结构的抗震设计规定取消了内框架砖房的内容Part 2 地基和基础选择建筑场地需要注意的问题选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。

对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。

《建筑抗震设计规范》《建筑抗震设计规范》(gb50011-2001)问答 3(新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容, 嵌固条件较好一般指下面两种情况: 60(对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体范围可否按7.3.14条的规定采取加强措施并满足抗震承载力要求,其高度和层数仍按表7.1.2的规定采用, 3(新规范中为何无烟囱、水塔等构筑物及钢筋混凝土异型柱结构的抗震设计内容,嵌固条件较好一般指下面两种情况:60(对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体范围可否按7.3.14条的规定采取加强措施并满足抗震承载力要求,其高度和层数仍按表7.1.2的规定采用, 9(住宅工程中顶层为坡屋顶,屋顶是否需设水平楼板,顶层为坡屋顶时层高有无限制,总高度应如何计算,《建筑抗震设计规范》(gb50011,2001)第7章的适用范围是烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土小型空心砌块等及材料性能满足要求的烧结砖和蒸压砖砌体承重的多层房屋,以及底层或底部二层框架,抗震墙和多层的多排柱内框架砖砌体房屋。

多层砌体房屋中采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,在建筑方案和结构布置上超出了抗震规范第7章的适用范围,不符合国家标准的规定,属于超规范、规程设计。

1)山墙和钢筋混凝土排架柱结构材料不同,不仅侧移刚度不同,而且承载力也不同,在地震作用下,山墙和钢筋混凝土排架柱的受力和位移不协调不利抗震,可导致结构破坏,这种震害不少。

32(若多层砌体房屋的层数低于规范表7.3.1中砖房构造柱设置要求的最低层数,其构造柱应如何设置,在砖房总高度、总层数已达限值的情况下,若在其上再加一层轻钢结构房屋,因抗震规范中无此种结构形式的有关要求,两种结构的阻尼比不同,上下部分刚度存在突变,属于超规范、超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。

工程建设国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订条文-■*•前言汶川地震表明,严格按照现行规范进行设计、施工和使用的建筑,在遭遇比当地设防烈度高一度的地震作用下,没有出现倒塌破坏,有效地保护了人民的生命安全。

说明我国在1976年唐山地震后,建设部做出房屋从6度开始抗震设防和按高于设防烈度一度的“大震”不倒塌的设防目标进行抗震设计的决策,是正确的。

根据建设部落实国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》的要求,依据地震局修编的灾区地震动参数的第1号修改单,相应变更了灾区的设防烈度,并拟增加部分条文的修订,合计改动28~29条,其内容统计如下:1.灾区设防烈度变更,涉及四川、陕西、甘肃,共3条。

2.材料性能按产品标准修改,2条,其中有强制性条文1条。

3.强制性条文15条。

原有条文的文字调整6条,主要涉及设防分类和建筑方案设计;删去关于隔震、减震适用范围限制的规定1条;新增涉及结构构件基本要求、预制装配式楼盖、山区场地、非结构构件、楼梯间、专门的施工要求8条。

4.其他修改8~9条,涉及坡地、单跨框架、土木石民居构造措施,以及楼梯参与整体计算等。

本报批稿中,下划线为修改的内容,黑体字为强制性条文。

3.1.1所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定其抗震设防类别。

3.1.2(删除)3.1.3各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,均应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的要求。

[修订说明]划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。

本规范2001年版3.1.1条〜3.1.3条的内容已经由分类标准GB50223予以规定,本次修订可直接引用,不再重复规定。

3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。

对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施。

高层建筑地下室结构的抗震设计作者:张保臣宋元志来源:《城市建设理论研究》2013年第30期摘要:高层建筑的迅速发展,为了满足建筑的功能和结构的需要,地下室的设计和构建已经成为建筑工程界关注的热点问题。

随着我国经济的迅速发展,建筑市场也得到突飞猛进的发展,城市的土地资源也在日渐紧缺,城市的建筑与交通向地下发展这一趋势有着其必然性。

而由于建筑本身的结构与功能的需要,大部分都设置有地下室。

本文笔者就高层建筑地下室结构的设计要点进行分析,希望对高层建筑工程的设计有所帮助。

关键词:高层建筑; 嵌固部位 ;地下室结构; 抗震设计中图分类号: TU973+.31 文献标识码: A随着科技与经济的飞速发展,我国城市化的进程在不断推进,城市的土地资源也开始日渐紧缺,城市的建筑与交通向地下发展这一趋势有着其必然性。

而由于建筑本身的结构与功能的需要,大部分都设置有地下室,这是随着人们对地下空间需求的不断增长而发展变化的,地下工程在建筑工程项目建设中占的比重也越来越大。

地下室的设置对于高层建筑而言,有利于地基土的承载力的提高以及降低地震作用对于建筑的上部结构的相应影响等许多优点,设计的地下室是否合理将对高层建筑的造价和能否正常使用有着直接的影响。

一、高层建筑的嵌固部位多数单塔或多塔高层建筑带有面积较大的地下室及层数不多的裙房, 裙房可能相连形成大底盘。

《建筑抗震设计规范》( GB50011 - 2010)规定, 高层建筑地下室结构满足一定条件时, 地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位。

若不满足规范要求, 可将嵌固部位设置在基础顶面。

嵌固在地下室顶板的条件及要求:1. 地下室层数不少于2 层, 全部地下室宜有与地下室顶板相连的封闭外墙。

2. 地下一层结构侧向刚度应不小于地上一层结构侧向刚度的2倍。

结构的层侧向刚度可近似按等效剪切刚度计算。

3. 地下室结构范围。

单塔结构无相连裙房时, 地下室范围可包括距主体结构较近的地下室外墙; 单塔结构和多塔结构有相连裙房时, 主体结构和裙房应分别符合式的要求, 地下室范围也可包括距主体结构较近的地下室外墙。