草书书法对联

- 格式:docx

- 大小:20.30 KB

- 文档页数:3

丹凤呈祥龙献瑞对联书法

丹凤呈祥龙献瑞是一句传统的对联,寓意着吉祥和美好。

以下是几种常见的对联书法形式:

1. 楷书:楷书是一种端正、整齐的字体,适合书写正式、庄重的对联。

可以选择楷书名家的字帖进行临摹,或者请书法老师指导书写。

2. 行书:行书是一种流畅、优美的字体,介于楷书和草书之间,适合书写较为随意、自然的对联。

可以练习行书的基本笔画和结构,然后逐渐掌握行书的书写技巧。

3. 草书:草书是一种奔放、洒脱的字体,适合书写具有艺术感和个性的对联。

草书需要较高的书法技巧和艺术修养,可以通过学习草书的基本规范和历代草书名家的作品来提高自己的草书水平。

4. 隶书:隶书是一种古朴、庄重的字体,源于汉代,适合书写传统、古典的对联。

可以学习隶书的基本笔画和结构,掌握隶书的书写特点和风格。

中国草书比较好的书法作品介绍中国书法是中国传统文化艺术的重要组成部分,草书是书法中的一种风格,以其豪放奔放、淋漓尽致的特点而备受赞誉。

本文将选取几位中国草书大师的作品,进行比较和分析。

王羲之简介王羲之(303年-361年),晋朝时期的著名书法家,他的草书作品被誉为”天人合一、气韵生动”。

作品1.《兰亭集序》:这是王羲之最著名的草书作品之一,以其狂草的风格展现了王羲之的创作风貌,被誉为中国书法的瑰宝之一。

2.《千字文》:这是王羲之的另一部草书代表作品,以其独特的笔法和构图,展现了王羲之的造型能力和艺术感觉。

张旭简介张旭(5世纪),南北朝时期的书法家,被誉为”草圣”。

作品1.《帖学示众图》:这幅作品是张旭的代表作之一,以其极具个性化的草书风格和生动狂放的笔法,展现了张旭的创作才华。

赵孟頫简介赵孟頫(1254年-1322年),元朝时期的书法家,他的草书作品以其豪放大气、刚劲有力的特点而闻名。

作品1.《云溪渔隐帖》:这是赵孟頫的代表作之一,以其雄浑磅礴的笔法和奔放自由的布局,展现了赵孟頫的艺术风采。

2.《演祖帖》:这部作品体现了赵孟頫独特的艺术风格,草书的字形丰满饱满,气势磅礴。

文徵明简介文徵明(1470年-1559年),明朝时期的著名书法家、画家,他的草书作品具有独特的艺术魅力。

作品1.《虎书》:这是文徵明的代表作之一,以其写意程度的高超和神韵飞扬的特点,展现了文徵明的笔法和艺术表达能力。

2.《古诗八首》:这部作品充满了文徵明的个人风格和艺术特点,草书的线条流畅、均匀,展现了文徵明的独特魅力。

总结中国草书是中国书法中的一种重要风格,王羲之、张旭、赵孟頫、文徵明等书法家的作品代表了中国草书的艺术成就。

他们的作品以狂放奔放、豪放大气的笔法和构图为特点,展现了草书独特的魅力和艺术价值。

通过比较和分析这些作品,我们可以更好地理解中国草书的发展和演变,以及书法家们的创作精神和艺术追求。

无论是王羲之的《兰亭集序》还是文徵明的《虎书》,这些草书作品都值得我们细细品味和欣赏。

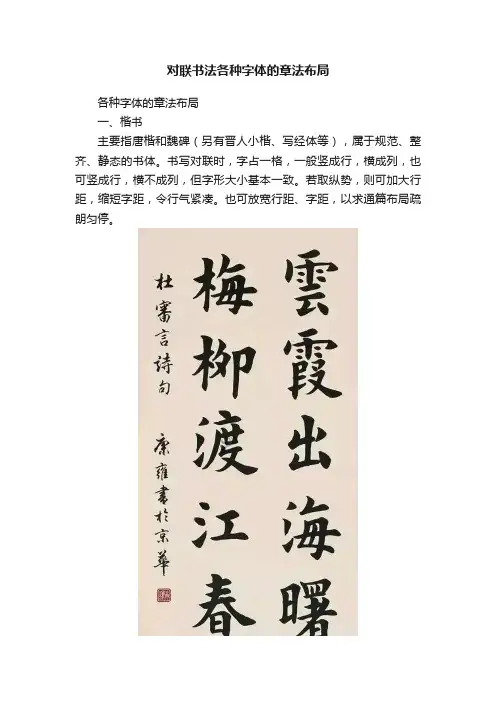

对联书法各种字体的章法布局各种字体的章法布局一、楷书主要指唐楷和魏碑(另有晋人小楷、写经体等),属于规范、整齐、静态的书体。

书写对联时,字占一格,一般竖成行,横成列,也可竖成行,横不成列,但字形大小基本一致。

若取纵势,则可加大行距,缩短字距,令行气紧凑。

也可放宽行距、字距,以求通篇布局疏朗匀停。

二、隶书成熟定型的汉碑隶书也属整齐、静态的书体,字形多呈扁方,书写对联字占一格,不论正方格还是长方格,都使联文自然成横势,即竖排行间紧密,而字距较大,横列明显,这是隶书特有的章法形式,也可字占扁方格,使竖、横间距基本相等,形成横竖均匀的布局。

汉简、帛书字形长短不一,大小参差,有的竖、撇、捺恣纵奇肆,则宜取纵势作书,不求横列整齐,但需上下联行数相等,行距一致,起收基本平齐对称。

三、行书行书是以楷书为基础,糅入一些草书的写法,化繁为简,点画萦带,字势连绵,笔意活泼,字形大小可随势伸缩,形成美观易识,书写流便,颇具实用与鉴赏价值的书体。

因其介于楷书与草书之间,体势的动静、流驻有较大的回旋余地,故又有行楷与行草之分行草对联可利用字势连绵,结体自由活泼的特点,章法上只求上、下联整体均衡,气韵贯通,彼此照应,不求每一字每一局部对称,以便在整体基本对称中尽可能形成参差、错综的章法变化,更好地发挥行草书的艺术性和表现力。

四、草书包括章草和今草。

章草是汉隶的草书化,书法史上的章草名作有三国皇象《急就章》、索靖《出师颂》、陆机《平复帖》等。

其体势特点字字区别,布列整齐,字距均匀,字与字不相连属,体型化扁为方,点画出现圆转、萦带,捺画及部分横画保留波磔,体势静中有动,动静相生。

章草写联,章法可参照行楷书为之。

五、篆书不论甲骨文还是大、小篆,都是各自独立,不相牵连,属于静态书体。

其中小篆字形偏长,石鼓文偏方,但字形均大小整齐均匀。

甲骨及钟鼎等字与字则有大小、长扁、欹正的差异。

其书联可分别参照楷、隶章法为之。

款识、题跋、钤印款识、题跋不属对联正文,但对联书法作品中少不了落款。

写对联的笔法(一)尚古取法的篆书对联篆书对联形制在很长一段时期内不被重视,受到人们的“冷落”,直到清朝的金石学开始才逐步走向兴盛之路。

纵观篆书变革的历史进程可以发现,其每一次创新突变都源于尚古取法的优秀品质。

明朝晚期,篆书的复兴开始萌芽,对于篆书对联之后的变革创新产生了一定的推动作用。

不同于传统的圆润型笔法,晚明时期的篆书对联整体呈轻快灵活的风格,笔画之间的衔接过渡自然灵动,既充满笔法力量,又不失生机与灵气。

到了清朝时期,由于小学研究的兴起,许多学者将《说文解字》作为主要研究对象,学术界掀起了对《说文解字》的研究之风。

与此同时,篆书作为该书的字体形制,也成为学者研究的对象之一。

经过长期的发展演变,篆书形成苍茫雄浑的字体风格,既有力地表达出对联的旨意,又兼顾了书法的独特个性。

(二)抒情率直的行草对联行书和草书充分展现了中国书法笔法的精深与奥妙,其抒情风格也通过笔法和墨法得到体现。

在运用行书或草书写作对联时,书写者的笔法走势会随着个人情绪、心态的变化而发生改变,通过不同的点画流动将个人内在状态和情感充分表达出来,整体上看虽然偏离最初的设想,但是仔细回味后又觉合情合理。

例如,著名书法大家王羲之的《兰亭序》不仅意味着书法创作的突破与变革,更重要的是作者通过笔法变换将自身心绪充分表达出来,增加了书法艺术的底蕴和精神厚度。

行书与草书凭借其率真抒情的风格特征实现了书法艺术与对联内容的内在结合,充分将书法家的真情实感融入对联中,不仅使书法形式更加生动,而且丰富了对联内容。

(三)中正庄重的楷书对联楷书对联起源于宋朝时期,到了清朝时日益成熟,风格体系逐渐稳定,之后随着时代的发展,其风格特征由实用转向清雅,既适用于官方正式场合,也成为民间不同类型对联中常用的字体之一。

宋朝时期,楷书对联以实用性为主,主要用途包括春节、婚事、丧葬等,代表性书法风格有颜体、柳体等。

颜体笔法流畅,字体圆润浑厚;柳体字形修长、笔势平实,看似普通,实则韵味十足。

对联书写的格式与技法对联书写的格式与技法 对联,⼜称对偶、门对、春贴、春联、对⼦、楹联等,是写在纸、布上或刻在⽵⼦、⽊头、柱⼦上的对偶语句。

对联对仗⼯整,平仄协调,是⼀字⼀⾳的汉语独特的艺术形式。

对联是中国传统⽂化瑰宝。

下⾯是⼩编为⼤家收集的对联书写的格式与技法,希望⼤家能够喜欢。

⼀、关于对联书写格式 所谓格式(或称款式、样式),就是指对联书写所表现的形态。

虽然简单讲,对联书法就是两⾏竖写的作品,但它们的表现形态并不完全⼀样,字⾯的排列也不尽相同。

就格式⽽⾔,笔者姑且把它归纳为以下四种: 1、两张“条幅”式:条幅是竖⾏书写的长条作品,上下长,左右窄,呈竖式,是对联书写最为常见且使⽤频率最⾼的⼀种格式。

具体讲,“条幅”是指将整张宣纸竖着裁成两半,或裁成三个长条,尺幅呈横短竖长的形状。

它⼀左⼀右两边张贴、悬挂或镌刻。

由于实⽤对联⼀般⽂字较少(短则四五⾔,长则⼗⼏⾔),两边正⽂分别从上到下⼀⾏便可写完。

这种对联书法使⽤范围较为⼴泛,书斋、厅堂、楼宇、店铺、名胜古迹和展览最为常见(见图1)。

2、单张“中堂”式:中堂是较为宽⼤的条幅。

顾名思义,中堂⼀般挂在屋⼦客厅正⾯墙上的正中。

中堂是指整张宣纸书写的作品,通常情况下,宣纸的长宽⽐例为2:1,以竖式为准,整张宣纸的尺⼨,有三尺、四尺、六尺、⼋尺等。

将整张宣纸竖式不⽤裁开,联⽂按左右两⾏写在⼀张纸上,竖着悬挂。

这种样式常见诸于居室布置、书法展览、书报杂志和⽹络(见图2)。

按照传统,对联的尺幅可以等同于中堂的尺幅(就宽度⽽⾔),也可以⼩于中堂的尺幅,但不可以⼤于中堂的尺幅。

上述条幅式属于单边⼀⾏(特指正⽂),左右形成⼀对,上联在右,下联在左,不可反置;中堂式属于单幅两⾏。

这两种格式⼀般适⽤于书写中短联。

3、“龙门”式:有的联⽂多则⼏⼗字,甚⾄百余字,书写这种长联就必须⽤“龙门”对格式加以处理。

龙门对的特征是:上下联⾄少是两⾏甚⾄数⾏,上联⾃右向左排列,下联相反,⾃左向右排列。

适合写对联的书体适合写对联的书体有很多种,每一种书体都有其独特的韵味和特点。

以下是我列举的10种适合写对联的书体:1. 楷书:楷书是中国书法中最常见的一种字体,其形式规整、笔画稳定,非常适合写对联。

楷书的特点是端庄、正直,给人一种稳重的感觉。

2. 隶书:隶书是汉字发展的一个重要阶段,笔画简洁、线条流畅,适合写对联。

隶书的特点是行云流水般的书写风格,给人一种优美的感觉。

3. 行书:行书是楷书和草书之间的一种书体,字形流畅,书写速度较快,适合写对联。

行书的特点是狂放不羁,给人一种奔放的感觉。

4. 草书:草书是中国书法中最潇洒的一种字体,笔画随心所欲、形态自由,适合写对联。

草书的特点是潇洒、洒脱,给人一种豪放的感觉。

5. 隶变楷:隶变楷是将隶书和楷书相结合的一种字体,既有隶书的流畅,又有楷书的规整,适合写对联。

隶变楷的特点是兼有两种字体的特点,给人一种稳重而又流畅的感觉。

6. 篆书:篆书是中国书法中最古老的一种字体,字形古朴、刚劲有力,适合写对联。

篆书的特点是古老、庄重,给人一种古朴的感觉。

7. 隶书变体:隶书变体是在隶书的基础上进行改良的一种字体,字形清晰、简洁,适合写对联。

隶书变体的特点是规整、明快,给人一种明朗的感觉。

8. 草书变体:草书变体是在草书的基础上进行改良的一种字体,字形狂放、自由,适合写对联。

草书变体的特点是奔放、潇洒,给人一种豪放的感觉。

9. 仿古字体:仿古字体是对古代文字形态进行模仿的一种字体,具有古老、神秘的气息,适合写对联。

仿古字体的特点是古朴、庄重,给人一种古老的感觉。

10. 现代字体:现代字体是根据现代书法风格设计的一种字体,字形简洁、流畅,适合写对联。

现代字体的特点是简洁、明快,给人一种时尚的感觉。

以上是我列举的适合写对联的10种书体,每一种书体都有其独特的韵味和特点。

无论选择哪一种书体,都要注意保持文章的自然度和流畅度,让读者感受到文字的美感和情感。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==行草书法对联篇一:论中国对联书法章法论中国对联书法章法一、总叙中国书法艺术的基本技法包括笔法、墨法、章法等几种。

笔法指写字点画用笔的方法,含执笔法和用笔法;墨法指用墨的浓淡枯润,聚散洇凝;章法指安排布置整幅作品中字与字、行与行之间的连续、呼应、照顾等关系,以及通篇的疏密虚实变化,亦即作品的布白(相似于绘画构图)。

笔法是书法最基本、最核心的技法,贯穿于所有书写过程;墨法视书写工具、材料及作品用途的差异而灵活掌握运用,如熟纸不宜用涨墨,碑石书丹可求墨色枯润,而无须浓淡变化,等等。

对联作为特殊样式的古文体,千百年来被广泛书写,运用于社会生活各个方面,成为书法艺术的重要载体之一。

书写对联之于笔法、墨法的要求与书写诗文等一致,章法上却有着自身的特定要求,其幅式、章法受着文体特性和实用功能的双重制约。

书法作品意义上的对联,既包含文体及内容,也指其书写形式——区别于中堂、条幅、条屏、斗方、扇面、册页等的特定款式。

作为古文体的对联,源于汉语的对偶修辞,由上古的对偶语演化为对句,随着对仗的完善,从古代骈赋和格律诗中分离出来,成为独特的文学形式。

而以书法为载体的对联(对联书法作品),一方面承载并传达文句内容,另一方面通过点画、字形、章法所构成的笔墨图像完成自身艺术创造的同时,还必须从外观形式上体现对仗这一文体特征,即求得书写形式上的整齐美、对称美、和谐美,而这一任务便主要通过书写章法的规定性来实现。

从而,联文的对仗与书法图像的对称均衡有机结合,互为表里,融为和谐统一、独具一格的对联书法艺术。

另一方面,对联的诞生即伴随着实用,并与书法紧密结缘,或者说因为实用产生了对联和对联书法。

古代诗歌、民谣、典籍中均不乏对偶语,律诗中不乏对仗工稳的联句,但书写它们和写其他文字内容在形式、章法上无二致。

15个形容坚持练书法的诗句及赏析以下是15个形容坚持练书法的诗句及赏析:1、笔秃千管,墨磨万锭。

——宋·苏轼《观王献之书法》赏析:这句话形容书法家练习书法时付出的努力,笔秃千管,墨磨万锭,寓意着只有通过不断的练习才能达到精妙的书法境界。

2、锲而不舍,金石可镂。

——《荀子·劝学》赏析:这句话形容学习书法需要坚持不懈的努力,就像用斧头雕刻一样,只有不停地雕刻下去,才能将金属和石头雕刻出形状。

3、笃志嗜学,垂老不倦。

——《晋书·王羲之传赞》赏析:这句话形容书法家对书法的热爱和追求,他们一生致力于学习书法,即使到了老年也不懈怠。

4、穷研墨,饱蘸笔,挥毫万字。

——元·王实甫《丽春堂》赏析:这句话形容书法家在练习书法时的投入和专注,他们用心研磨墨汁,饱蘸笔墨,挥毫万字,追求书法的完美境界。

5、挥毫落纸墨痕新,笔走龙蛇似有神。

——唐·李白《赠怀素草书》赏析:这句话形容书法家挥毫落纸时留下的墨痕如同新的一样,他们的笔法灵活自如,有如神助。

6、临池学书苦为甜,笔走龙蛇舞翩跹。

——现代·齐白石《题对联》赏析:这句话形容书法家学习书法的过程虽然辛苦,但是当他们掌握了书法的技巧时,就会像舞蹈一样翩跹起舞。

以下是10个形容坚持练书法的诗句及赏析:7、飘若浮云,矫若惊龙。

——晋·王羲之《兰亭序》赏析:这句话形容了王羲之书法的轻盈、矫健和有力,表现出他独特的书法风格和深厚的艺术造诣。

8、落纸惊风起,摇空见露浓。

——唐·耿湋《咏宣州笔》赏析:这句话生动地描绘了书法家挥毫泼墨的场景,表现了宣州笔的优良质地和书法家的高超技艺。

9、笔下龙蛇似有神,天机无尽妙高人。

——唐·李白《送贺宾客归越》赏析:这句话赞美了书法家的高超技艺和才华横溢,笔下龙蛇似有神,表现了他的书法造诣和艺术魅力。

10、墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔。

——唐·李白《草书歌行》赏析:这句话表现了书法家艰苦的创作过程和执着追求,墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔,形容了书法家练字的艰辛和付出。

第十三届全国书法展草书作品欣赏草书的魅力与特点草书作为中国书法的一种艺术形式,具有独特的魅力和特点。

草书是一种潦草书写的文字风格,其形态简约、速度快、笔势狂放。

草书的魅力在于它能够以简洁的笔画表达出深刻的意境和崇高的艺术感染力。

在第十三届全国书法展上,草书作品展示了中国书法艺术的风采,让人们领略到了草书独特的魅力。

草书的历史渊源草书起源于中国古代秦汉时期,周秦时期的楚人骑盖书可以视为草书的雏形。

草书的发展经历了多个阶段,如东汉刘旷的逸书、魏晋的早草以及唐代的草隶等。

草书在唐代达到了巅峰,成为历史上最具影响力的一种书体。

如今,草书已经成为中国书法中不可或缺的一部分。

草书的独特韵味草书的独特韵味主要体现在以下几个方面:1.极简主义的审美:草书追求极简主义的审美,通过简洁的笔法和形态,突出了文字的韵味和内涵。

在草书作品中,常常能够感受到作者对文字的深刻理解和内心世界的抒发。

2.奔放自由的笔墨:草书以奔放自由的笔墨而闻名。

作品中的笔画留有明显的墨迹,自由流畅,显得十分狂放。

这种自由的表达方式增加了作品的动感和生命力。

3.韵律与节奏的追求:在草书中,韵律与节奏是非常重要的元素。

作者在书写时会注意每个笔画之间的连接与衔接,形成一种独特的韵律感。

这种韵律感通过快速书写和连笔的技巧得以体现。

第十三届全国书法展的亮点第十三届全国书法展草书作品展示了众多优秀的作品,以下是几个值得关注的亮点:1. “行书草字”:写意与演变这组作品以行书的基本结构为基础,以草书的形式进行书写。

行书草字作品通过写意的笔墨表达了作者对文字的理解和感悟。

作品中的笔画以强烈的动感和流畅的筆墨令观者过目难忘。

2. “草书山水”:情境与联想草书山水作品以草书的形式呈现出中国传统山水画的意境。

这些作品运用草书的笔墨表达了作者对山水自然的赞美和情感,同时引发观者对山水的联想和情境感知。

3. “草书名句”:经典与创新草书名句作品是对经典文学作品中名句的重新诠释。

草书书法对联

草书书法对联欣赏:

草书书法对联1

草书书法对联2

草书书法对联3

草书章法原则

草书:汉字的一种字体,特点是结构简省、笔画连绵。

形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

有章草、今草、狂草之分。

草书之章法虽难以定形,但也有其必须遵循的原则。

一、气势贯通:

蔡邕说:“势来不可止,势去不可遏。

”要使静止的字活起来,就必须讲“势”。

势是发展的、流动的、变化的,所以蔡邕认为笔势应来去自然,不可遏止。

这“势”就是“血脉”、“筋脉”,是章法气势形成的根源,也是草书章法形成的原因之—。

唐张怀瓘在《书断》中说得很透彻:“字之体势—笔而成,偶有不连而血脉不断。

”此言用于小草是最适当的。

虽有时点画不作连写而仍需气脉相贯。

一字如此。

一行也如此。

要能上下承接,左右瞻顾,意气相聚,神不外散。

字与字之间的贯气,主要靠上下字之间的欹侧斜正的变化,有揖有让,递相映带,有时靠势的露锋承上引下,有时靠急速的回锋以含其气,在静止的纸上表现出动态美。

清梁

同书说“气须从熟中来,有气则自有势,大小、长短、欹正,随笔所至,自然贯注成一片段。

”所以气势还需从用笔的精熟中来。

若用笔滞凝,神情呆板,拘谨不畅,则必无势可言,贯气更谈不上了,所以书法艺术得势才能得力,得力才能得气,得气才能得神,草书之作全在神驰情纵,得心应手之间写出精神和气质来。

笔势是多变的,“飘若浮云,矫若惊龙”、“崩浪雷奔”、“百钧弩发”,这些在书法中常见的形容词都是在捉摸不定的动态中以物喻情的。

正是因为草书章法无固定不变之状,所以见之可以自由想象、思游云天。

二、错综变化:

草书章法之错综变化难以名状,错综者指字之大小错综、疏密错综、用笔轻重错综,欹正错综等,怀素《自叙帖》、张旭《古诗四首》皆极尽错综变化之能事,其章法常以“雨夹雪”喻之。

如落叶纷披,令人眼花缭乱,然片片落叶又极规则,规则中有不规则,视觉上是动的。

细审之,每一字又静静躺在纸上,并不曾动,这就是因其错综变化所致的艺术效果。

形成草书章法的整体效果是:满纸盘旋,飞舞,内气充盈,十分的传情,十分的浪漫,激情不可抑止。

丁文隽在《书法精论》中精辟地指出:“就一字观之,真之结构密而大草之结构疏,就全幅观之,真之结构疏而大草之结构密。

”以人求异之心而论,草书之章法最异,最能满足人们求异心理的需要,最能吸引人的视线。

三、虚实相生:

草书章法理应“虚实相生”。

“实”指纸上的点画,也即有墨的黑处;“虚”指纸上点画以外的空白,也即无墨的白处。

老子曰:

“知白守黑”,是指哲理上的虚实,是对世间万物矛盾的一种理解和调和的方法。

用在书法上,就是要调配好黑白之间的关系,太黑则墨气一团,气闷而有窒息感;太白则凋疏空旷,气懈而有松散感。

草书章法中还应有“透光之美”,其作品的雅趣往往在“白”的妙用,也就是在“虚”处来体现书法艺术的韵致和高雅之情。

邓石如说:“字画疏处可以走马,密处不使通风,常计白当黑,奇趣乃出。

”在草书章法的处理上,要“虚者实之”,“实者虚之”,虚中有实,实中有虚,互补互生,使字与字,行与行之间能融为一体,缜密无间。

所以刘熙载说:“古人草书,空白少而神远,空白多而神密。

”空白多反而显其密,妙在线条的粗细强弱的交替,笔势的开合聚散的变化,字形的大小高低的错杂,构成虚实相生的章法效果。

字字相插,行行相争,相争相插处互挤互拥,相让相避处又遥相呼应,磊磊落落,洋洋洒洒,体现出草书狂放、瑰奇、纵逸的艺术风格。

怀素、徐渭的草书最为典型。

虚与实是相互对立的矛盾体,对任何一方的失控,就会使矛盾突出。

太虚则疏,太实则闷。

但虚实是相对而言的,没有虚就无所谓实,反之亦然。

矛盾双方都得依赖对方而存在而变化。

故最终还应有所调和,使矛盾的双方违而不犯,和而不同,变而不乱,作品才会有浑然一体的和谐之美。

若能在草书章法处理上使矛盾在又冲突、又调和中指挥若定,胸有成竹,使作品能险而不怪,潇洒畅达,超然入胜,毫无雕饰,变化出于自然,新奇仍能守法,斯乃谓之高手。