第四章劳动法课件

- 格式:ppt

- 大小:84.00 KB

- 文档页数:22

第四章劳动合同制度《劳动合同法》是调整劳动关系的一部重要法律。

劳动合同制度,对于规范用人单位的用工行为、明确劳动合同双方当事人的权利和义务、保护劳动者的合法权益、发展和谐稳定的劳动关系、实现劳动力资源的有序流动和合理配置等,具有十分重要的意义。

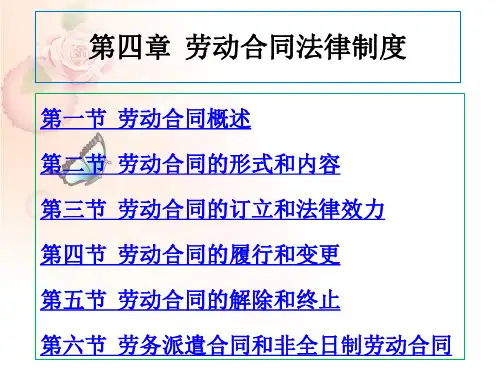

第一节劳动合同概述一、劳动合同的概念和特征(一)劳动合同的概念我国对劳动合同的定义可分为学理定义和立法定义。

从学理上定义,可概括为:劳动合同是劳动关系双方当事人确立、更变、终止劳动权利义务关系的协议。

这个概念强调了劳动合同的劳动权利义务关系的广泛性,既包括以劳动合同形式产生权利义务关系,也包括对权利义务关系的变更和终止。

从立法上定义,我国《劳动法》规定:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议”。

这个定义强调了劳动合同与权利义务之间的紧密关联性,通过立法引导双方当事人,要使其劳动关系产生预期的法律效力,必须签订劳动合阿。

我国对劳动合同的学理定义和立法定义是一致的。

劳动合同立法定义中的“明确双方权利和义务’’实际上就是指双方当事人劳动权利义务关系的确立、更变、终止。

(二)劳动合同的特征劳动合同除具有一般合同如平等性、自愿性等特征外,还具有如下主要特征:1.主体的特定性劳动合同的主体一方为用人单位,一方为劳动者。

我国用人单位包括各种性质的企业、个体经济组织、特定范围劳动用工关系下的国家机关、事业单位以及社会团体、民办非企业单位、依法成立的会计师事务所、律师事务所等合伙组织和基金会等。

劳动者是指被用人单位雇用的自然人。

因此,各种社会组织与社会组织之间,社会组织与个体经济组织之间,自然人与自然人之间,因含有劳务性质而签订的合同都不是劳动合同,不属于劳动法调整,但特殊性的劳务合同如劳务派遣协议则受到劳动法的调整。

2.主体地位上的从属性由于劳动关系的从属性特征,所以,在劳动合同的履行中,劳动者必须加入到用人单位的组织中去,成为用人单位的一员。

第四章劳动法概述第一节劳动法的概念和调整对象一、劳动法的概念劳动法是调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总和。

1、狭义劳动法:我国现行劳动法是1994年7月5日公布,1995年1月1日开始实施的《中华人民共和国劳动法》2、广义劳动法3、劳动法学或劳动法课程二、劳动法中劳动的概念劳动法中的劳动,属于劳动力所有者将其劳动力有偿地提供他人使用的劳动。

内涵:1、以职工或雇工身份所从事的劳动。

2、作为一种谋生手段的职业劳动3、履行劳动法律义务的劳动4、用人单位的集体劳动三、劳动法的调整对象劳动法是调整劳动关系以及与劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总和。

(一)劳动关系劳动关系是指劳动力所有者(劳动者)与劳动力使用者(用人单位)之间,为实现劳动过程而发生的一方有偿提供劳动力由另一方用于同其生产资料相结合的社会关系。

1、特征(1)当事人一方是劳动者,另一方为用人单位或雇主;(2)以劳动力所有权与使用权相分离为核心;(3)是一种人身关系属性和财产关系相结合的社会关系;(4)是一种平等性质与不平等性质兼有的社会关系;(5)是对抗性质与非对抗性质兼有的社会关系。

2、类型(1)以生产资料所有制为标准(2)以劳动者特定身份为标准(3)以劳动关系所在产业为标准(4)以劳动岗位地点为标准(5)以劳动关系确立方式为标准3、范围(1)企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者建立劳动关系,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,适用本法。

(2)国家机关、事业组织、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者,订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同,依照本法执行。

(3)部分事业单位与实行聘用制的工作人员间的劳动合同关系。

(《劳动合同法》第96条)(4)非典型劳动关系。

(《劳动合同法》第五章)讨论案例:A公司主要从事床上用品的生产、销售,生产季节性较强,每年7月至9月是生产旺季。

朱某自2001年以来,每逢生产旺季,自带其本人的小货车至该公司从事运输等工作。