浅析汉代学术史研究的新探索.doc

- 格式:doc

- 大小:85.00 KB

- 文档页数:7

汉代语言学研究成就及历史贡献标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]浅论汉代的语言学研究摘要:汉代是语言学研究兴盛的时期,研究领域涉及多方面,主要以文字学,或者说训诂学为主,随采用多种释义方式,但主要还是以形意之间的关系为重。

在这一时期涌现出大量语言学家和语言学着作,标志着中国古带语言学的建立。

本文简述汉代语言学兴起的背景,通过对汉代这一时期语言学家及专着的浅析,阐释语音,词汇,语法,语义,文字这些方面的研究成果,进而得出结论,概括出汉代语言学的历史贡献。

关键词:汉代,语言学,研究成果,历史贡献,小学,训诂学训诂方式今文经古文经特点正文:语言学,简单地说,就是研究语言的学问。

最早对语言的研究,有证可查的当属文字的产生。

文字是语言发展到一定阶段的产物,文字的产生和发展必然是对语言深入研究的结果。

汉字是世界上历史最悠久最古老的文字之一,山东大汶口出土的陶器文字,距今约有六千多年,也就是说华夏民族对语言的研究已有六千多年的历史。

中国对语言研究的资料最早的记载是先秦时期的语言研究。

先秦诸子关于语言的激烈争论是关于“名实”的问题的。

这个问题从本质上来看就是语言与思维的关系问题。

对语言的研究从语言的社会本质入手,这是一个好的开始。

其后训诂学、方言学、文字学、词源学、语音研究、音韵研究、修辞研究、语法研究等相继出现并不断完善。

整体来看,中国语言学史研究的对象是中国语言学发展的历史,即研究各个历史时期的语言学家、语言学着作和语言学研究概况。

其任务是总结各个不同历史时期的研究状况和不同阶段的衔接。

态度是有继承有发展的。

先秦时期,我国古代语言学处于萌芽状态,发展到了秦汉时期,语言学逐步兴起,出现了一批语言学家和着作,西汉时有《尔雅》和扬雄的《方言》;东汉时有许慎的《说文解字》,刘熙的《释名》等。

汉代语言学的成就标志着我国古代语言科学的建立。

汉代国家更加统一,政治、经济、文化的统一和发展有助于语言的统一。

2024年汉初学术复苏和繁荣一、学术氛围的营造汉初,统治者吸取了秦朝灭亡的教训,开始重视文化教育事业的发展。

他们通过制定相关政策,如减免书籍税、设立学校等,来鼓励学术研究和教育普及。

此外,汉初的统治者还注重与学者的交流,经常邀请他们入宫讲学或参与朝政讨论,使得学术氛围得以营造。

这种良好的学术氛围为汉初学术的复苏和繁荣提供了重要的土壤。

二、儒家思想的复兴在汉初的学术复苏中,儒家思想逐渐占据了主导地位。

儒家学者通过对经典的诠释和传播,使得儒家思想得以复兴。

他们强调仁义道德、礼乐教化等思想,对当时的政治、社会和文化产生了深远的影响。

同时,儒家学者还积极参与政治实践,为统治者提供治国理政的建议,进一步推动了儒家思想在汉初的普及和发展。

三、黄老之学的盛行除了儒家思想外,黄老之学在汉初也盛行一时。

黄老之学以道家思想为基础,融合了阴阳五行等思想,形成了独特的学术体系。

它强调顺应自然、无为而治等思想,为统治者提供了治理国家的另一种思路。

在汉初的学术氛围中,黄老之学得到了广泛的传播和发展,成为当时学术界的一股重要力量。

四、百家争鸣的盛况汉初的学术复苏和繁荣还表现在百家争鸣的盛况上。

在这个时期,各种学术思想都得以自由发展和交流。

除了儒家和黄老之学外,法家、墨家、阴阳家等学派也都在汉初的学术舞台上发挥着重要的作用。

这些学派之间的交流和争鸣,不仅丰富了学术内涵,也促进了学术的繁荣和发展。

五、学术著作的涌现随着学术氛围的营造和学术思想的复兴,汉初的学术著作也涌现出了大量的成果。

这些著作涵盖了经史子集各个方面,不仅包括了对经典的诠释和注解,也包括了对当时社会现象和政治实践的记录和反思。

这些著作的涌现,不仅丰富了学术宝库,也为后世的学术研究提供了宝贵的资料。

六、学术传承与发展汉初的学术复苏和繁荣还为学术的传承和发展奠定了坚实的基础。

在这个时期,许多学者致力于学术的传承和发扬,他们不仅将自己的学术成果传授给弟子,还通过讲学、著书立说等方式将学术思想传播给更广泛的人群。

《汉代学术史略》及其“古史辨伪法”运用

郭心怡

【期刊名称】《广西科技师范学院学报》

【年(卷),期】2021(36)6

【摘要】顾颉刚的《汉代学术史略》是一本建立在“层累说”的理论基础上,以“古史辨伪法”为主要研究方法,考察汉代学术的源流与发展的史学专著。

该书将

真实史料与层累叠加的传说作为主要研究资料,以汉代学术的发展为线索,结合学说

推崇者与统治集团、政治背景与文化背景,分析学说发展过程中的内部因素与外部

因素。

在“古史辨伪法”的运用上,顾颉刚注重从“致用”的角度分析一个学说发

展的历史必然性,并结合层累叠加的史料分析古人有意作伪或无意成伪的历史因素。

“层累说”中独特的资料筛选方式与运用方式虽有一定的局限性,但其在史料研究

领域为后人留下了新的研究途径。

【总页数】9页(P37-44)

【作者】郭心怡

【作者单位】广西师范大学文学院

【正文语种】中文

【中图分类】K092

【相关文献】

1."疑古"与辨伪:顾颉刚与"古史辨"运动

2.辨伪学与辨伪史的再评价——顾颉刚《中国辨伪史略》读后

3.杨荫浏先生古史辨伪观念初探

4.汉代辨伪史略

5.汉代辨伪史略

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新美学史范式下的汉代美学

1 汉代美学思想

汉代美学是中国古代文化发展的重要部分,其理论体系在诸子百

家中占有重要地位,其思想在历代中有着渊源深远的影响。

一般认为,汉代美学的主要内容是以传统美学思想为基础,结合当时的社会、文

化以及社会活动的发展,形成的一种独特的观念美学体系。

2 汉代美学理论体系

汉代美学的理论体系主要来源于诸子百家,并经过不断发展丰富

完善而形成。

其理论体系中,以形而上学、逻辑学、数学、议论学、

唯物主义、美学等为主要内容,影响到中国文化的发展功能重大。

3 汉代美学实践

汉代美学要求统一审美,追求统一审美观念。

有效实现统一审美

的方式是以道家、儒家、法家三家思想为根基,从宗教仪式、儒家的

政治思想、佛教的宗教信仰等方面对生活事务开展美学实践活动,从

而使美学思想能够深入实践,推动社会和文化的发展。

4 汉代美学的新变化

汉代美学在新美学史范式下有着新的变化。

主要表现在三个方面:首先,汉代美学拓宽了批判性思维,重视对现实环境的客观分析和把握;其次,汉代美学积极探索审美艺术的无限可能性,拓展了审美观

念;第三,汉代美学增添了传统美学艺术个性化艺术表现的主题思考,使审美思维更具有深度和广度。

新美学史范式下的汉代美学以其卓越的思想理论为基础,在实践

经验的基础上,推动了中国古代文化的发展,历史上有数不尽的美学

思想作品为汉代美学提供了丰富的智慧,也成为了后世思想“辩美技

艺之行”的根基。

漢簡草字整理與研究一、本文概述《漢簡草字整理與研究》是一篇旨在深入探索和研究汉代简牍草书的学术论文。

本文首先对汉代简牍草书的起源、发展和演变进行了系统的梳理,分析了其在中国书法史上的重要地位和影响。

随后,文章对汉代简牍草字的字形特点、用笔技巧、结构规律等方面进行了详细的整理和分类,以期为读者提供一个全面、系统的汉代简牍草书字汇。

在研究方法上,本文采用了文献考据、图像分析、比较研究等多种方法,对汉代简牍草字进行了深入的分析和研究。

本文还注重将理论与实践相结合,通过对汉代简牍草字的实际书写和临摹,深入体会其独特的艺术魅力和文化内涵。

本文的研究不仅有助于我们更好地了解和认识汉代简牍草书的艺术价值和历史意义,同时也为现代书法创作提供了有益的借鉴和参考。

希望通过本文的研究,能够推动汉代简牍草书的传承和发展,为中华优秀传统文化的传承和创新做出积极的贡献。

二、漢簡草字的分类与特点漢簡草字,作为汉字书写的一种独特形式,其分类与特点体现了古代书法的艺术性和实用性。

我們可以将漢簡草字按照其书写风格和用笔特点进行分类。

一种是流畅奔放型,这类草字笔画连贯,线条流畅,如行云流水,给人以强烈的动感。

另一种是简约质朴型,这类草字笔画简洁,结构清晰,不求华丽,但求实用,体现了古人务实的精神。

漢簡草字的特点主要表现在以下几个方面。

一是笔画的省略和简化,草字在书写过程中,为了追求速度,常常省略一些笔画,或者将多个笔画合并成一个,形成了独特的书写风格。

二是结构的简化和变形,草字在保持汉字基本结构的基础上,对部分结构进行了简化和变形,使得整个字形更加流畅和自然。

三是用笔的灵活多变,草字在书写时,用笔的轻重、快慢、顿挫等变化丰富,形成了独特的艺术效果。

漢簡草字不仅具有艺术价值,更体现了古代书法的实用性。

在古代,由于书写工具和材料的限制,草字成为了快速书写和记录信息的主要方式。

草字也是古代文人墨客表达个性和情感的重要载体,他们在草书中寄托了自己的审美追求和人生理想。

汉代的教育体制与学术繁荣汉代是中国历史上一个重要时期,其教育体制和学术繁荣对于中国教育发展和学术成就有着深远的影响。

在汉代,教育得到了重视和推动,以儒学为主导的学术思想达到了巅峰期,为后世的文化传承和学术研究奠定了坚实的基础。

一、教育体制的建立与发展在汉代,建立和发展教育体制是推动学术繁荣的重要一环。

皇帝制定了一系列教育政策,使得教育体系逐渐完善。

根据历史记载,汉武帝时期设立了太学,招收具有一定才能和品德的学生。

这些学生由皇帝 personally选派来接受教育,他们不仅学习儒学经典,还受到各类官方教育的培养。

此外,太学还设立了一些附属的文学、历史研究机构,为师生提供学习与研究的场所。

此外,汉代还设立了地方学校,以满足政府和地方官员选拔人才的需求。

这些学校以采取竞争选拔方式,学生们通过考试晋级,进入更高级的学校层级,直至太学。

这种选拔制度不仅为汉代政府提供了大量有才能的官员,也为人才培养提供了多样化的途径。

二、学术繁荣的典范——儒学经典汉代是中国儒学发展的全盛时期,儒学经典的学术研究也达到了高峰。

汉朝皇帝重视儒学思想的传播与发展,希望通过教育来巩固统治地位并推动社会进步。

因此,儒学成为了汉代教育的核心内容。

儒学经典的研究在汉代得到了蓬勃的发展。

国子监、太学等机构集结了众多儒学学者,各种学术论辩和讨论不断进行,推动了学术思想的进步。

同时,皇帝对儒学精神的推崇也加大了儒学研究的力度,使得儒学成为各阶层学子追求的目标。

三、教育对社会的影响汉代教育体制的完善以及儒学的繁荣对当时的社会产生了深远的影响。

首先,教育的推动使得社会上涌现了大批具有才能和学识的人才,他们为国家的政治、经济和文化事业做出了重要贡献。

同时,汉代政府对于教育的重视也提高了社会的整体文化素质,培养了一批有道德修养和社会责任感的人才。

其次,汉代教育的发展为后世教育制度的建立提供了重要的借鉴。

汉代的教育制度经验被后来的王朝借鉴并进一步完善,为中国古代教育的延续与进步奠定了基础。

汉代史学知识点总结归纳一、史学思想1. 以经义为主在汉代,儒家经典成为了统治阶级的官方思想,因此,史学思想也受到了经义的主导。

史学家们经常以经义的标准来评价和解释历史事件,强调历史上的政治、道德和文化成就。

2. 重视实证在汉代,史学家们重视实证的方法,努力收集史料,严谨地考证史实,努力还原历史真相。

他们采取了广泛的调查研究,形成了一些初步的历史调查方法。

3. 重视史事解说在汉代,史学家们也重视史事解说,努力还原历史事件的过程和原委,提出了一些关于历史事件的解释和评价。

4. 重视历史意义汉代的史学家们也重视历史的社会意义和思想道德意义,他们不仅注重历史的客观记录,还注重历史的深层次意义的探讨。

5. 勤奋著述在汉代,史学家们勤奋著述,不断编纂历史资料,著有许多历史学著作,为中国古代史学的发展做出了重要贡献。

二、史学流派1. 经义史学经义史学是汉代史学的主流流派,它以儒家经典为主要准绳,对历史事件的评价和解释受到经典的影响。

代表人物有司马迁、班固等。

2. 经籍史学在汉代,也有一些史学家采取了经籍的研究方法,主要从史料中寻找历史真相,注重历史实证和考据。

代表人物有阳雄、张衡等。

3. 采访说理在汉代,也有一些史学家采取了采访说理的方法,主要通过采访和理性推断来解释史实。

代表人物有班固等。

4. 科学史学在汉代,也有一些史学家开始注重科学史的研究,主要从科学技术发展的角度来解释历史事件。

代表人物有张衡等。

5. 其他流派在汉代,史学流派非常丰富,还有一些其他的流派和学术派别,例如文学史学、宗教史学、哲学史学等。

三、史学成就1. 《史记》的编纂司马迁是中国古代最重要的史学家之一,他著有《史记》,这是中国古代第一部纪传体通史,对中国古代史学的发展产生了深远的影响。

2. 《汉书》的编纂班固是中国古代史学的重要代表人物之一,他著有《汉书》,这是中国古代第一部严谨的正史编修体,对中国古代史学的发展作出了重要贡献。

3. 历史断代的探讨在汉代,史学家们开始对历史进行断代的探讨,提出了一些重要的历史时期划分,对中国古代史学的划时代具有重要意义。

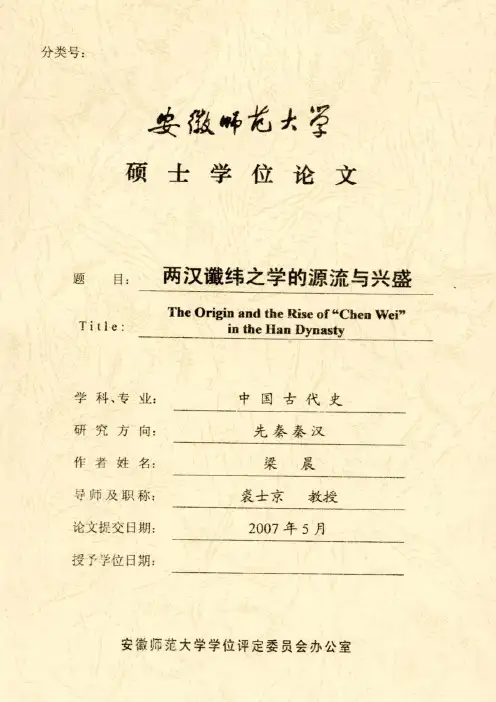

两汉谶纬之学的源流与兴盛摘要西汉末年出现的谶纬之学是两汉时期一种特殊的学术思想。

本文从分析谶纬之学产生的思想来源及深刻的社会根源入手,全面地论述了谶纬之学在西汉末年的兴起过程,并且对其产生的影响进行了一定的考察。

笔者认为:谶纬之学的思想来源主要包括上古时期的天人关系思想、阴阳五行学说以及董仲舒构建的天人感应理论体系。

此外,本文深入分析了谶纬在两汉之际形成的社会根源,文章指出:汉初,谶言的流行是谶纬兴起的前奏;汉武帝定儒学于一尊后,儒生和方士群体的合流是谶纬兴起的社会基础;而两汉之际的衰乱政局则为谶纬的兴起提供了绝佳的时机。

本文还对谶纬在两汉社会中的影响做了概述,本文认为:谶纬之学对于两汉的影响包括了政治、思想学术、科技以及文化等诸多方面。

随着东汉政权的灭亡,谶纬亦逐渐衰落。

但是作为一种特殊的思想,谶纬之学中的很多思想内容对后世产生了深远的影响。

关键词:谶纬;阴阳五行;天人感应;祥瑞灾异The Origin and the Rise of Chen Weiin the Han DynastyAbstractChen Wei, which has formed in the end of Western Han Dynasty, was a special ideological phenomenon.This paper elaborates on the rise process of “Chen Wei” in the end of Western Han Dynasty from every side and analyses the influence for it through analyzing the ideological and social origins of “Chen Wei”. My opinion in this article is that there are a lot of origins of “Chen Wei”, including the theory of witchcraft in ancient time, the theory of Yin and Yang, and the theory of Five Elements, the theory of man-God relationship in pre-Qin period, and the New Confucianism that was established in the middle time of Han Dynasty. The social origin of “Chen Wei” was the decline political situation in the end of Han Dynasty, and the political needs of the ruler arising by it. At last, The Paper elaborates on the influence of Chen to Han Dynasty from many angles, including political, ideology and culture.Key words: Chen Wei; New Confucianism;Auspicious and Cataclysm目录前 言 (1)(一)选题的意义 (1)(二)国内外研究动态综述 (2)一 “谶”、“纬”及其合流 (6)(一)“谶”、“纬”释义 (6)(二)“谶”、“纬”的区别及合流 (8)二 谶纬之学的思想渊源 (12)(一)上古天人关系思想 (12)(二)阴阳五行学说 (13)(三)董仲舒的天人感应思想体系 (17)三 谶纬之学兴起的社会根源 (20)(一)谶纬兴起的前奏——汉初“谶言”的流行 (20)(二)谶纬兴起的社会基础——儒生、方士群体的合流 (22)(三)谶纬兴起的时代背景——两汉之际的混乱局面 (23)四 谶纬对两汉社会的全面影响 (28)(一)谶纬与两汉政治 (28)(二)谶纬与两汉经学 (34)(三)谶纬与两汉科技文化 (36)结 语 (40)参 考 文 献 (41)后 记 (44)附:本人在读期间发表科研论文、论著及获奖情况一览表 (45)前言作为两汉学术界的一种特殊的思想潮流,谶纬在两汉的思想发展中所昭示的思想文化意义与历史意义都是巨大而深远的,所以研究谶纬的产生与流变对于我们了解并研究两汉时期乃至其前后历史时期的思想文化及政治方面的内容都具有重要的意义。

汉代儒学课题研究报告汉代儒学是中国古代儒家学派的一支重要分支,对中国儒学的发展做出了重要贡献。

本报告将重点研究汉代儒学的主要内容和其对后世的影响。

汉代儒学主要可以分为两个阶段,即西汉和东汉时期。

在西汉时期,儒家学派通过恢复传统儒学的经典著作为中心,提倡天人合一、君臣父子之道的纲领,形成了一系列思想体系。

其中最有代表性的是“经学家”和“法学家”。

“经学家”重视经典文献的研究和传承,认为通过对经书的研习可以获得至高无上的道德智慧。

他们主张理性思维和道德的修养,并通过儒家经典来教育和培养人们的道德观念。

百余年间,经学逐渐成为当时最为重要的学术门类之一。

“法学家”则注重实际政治运作和制度建设,主张通过制度和法律来治理国家。

他们主张君主应当以法度为主,尊重法律和制度的约束,以达到政治稳定和国家治理的目的。

法学在西汉时期成为政治实践中重要的思想流派。

东汉时期,儒学的发展经历了一次新的转变。

此时儒学被汉朝朝廷所采纳,成为国家的正统思想。

在东汉时期,儒学开始与其他学派融合,形成了“新文学”、“新学”、“新儒学”的概念。

儒学在文学、历史和道德伦理方面都有了一定的发展。

此外,汉代儒学的研究对后世产生了深远的影响。

汉代的经学体系被后世奉为圣训,成为了中国儒家学派的重要组成部分。

同时,汉代的立法制度和政治理论也对后世产生了深远的影响,影响了中国历史上的政治体制和思想发展。

总结起来,汉代儒学是中国古代儒家学派的一支重要分支,它通过研究经典文献和制度建设,为中国的政治和社会发展做出了重要贡献。

同时,汉代儒学也对后世产生了深远的影响,成为后来中国儒家学派发展的重要基石。

汉代《诗经》阐释研究

汉代《诗经》作为中华文化的宝库,其中所囊括的文字和语句可谓极为丰富,可以有多种解释和阐释,从而激发新的思想。

本文旨在从汉代《诗经》的角度出发,探究其中所蕴含的历史意义及文化传统,从而为中国传统文化的研究贡献力量。

首先,对汉代《诗经》进行语言研究,梳理其中所含有的词语以及古代汉语的本质,旨在重构古代的历史人文概念。

然后,对作品的语义进行论究,可以发现其中所潜藏的文化精神,从而更好地理解诗歌的特殊含义和传统的历史价值。

此外,还可以对作品的叙事、抒情和传统文化的表现进行分析,重新诠释古之拨乱反正的文脉,提升古典诗学的学术价值。

另外,还可以通过比较分析法,分析古代诗歌与哲学、伦理或宗教等背景之间的关系,例如运用比较手段探究儒家、道家、墨家等古代学说思想与《诗经》民歌之间的关系,从而找出更深刻的隐秘,旨在更好地发掘古代诗歌所蕴含的哲思以及文明价值。

以上,即从汉代《诗经》的角度出发,进行阐释研究,旨在揭示诗歌的历史意义,从而传承古代文化的精髓,实现中国文化的发展。

811 引言正如清代学者金榜所言,“不通汉《艺文志》,不可以读天下书。

《艺文志》者,学问之眉目,著述之门户也。

”[1]《汉书·艺文志》(以下简称《汉志》)记一代藏书之盛,集中反映汉以前古籍书目的发展、存佚情况,是我国最早、最全面的一部“学术史”总结之作。

要充分认识《汉志》的价值,就必须明确它在学术史上的意义,这才是“学术之宗,明道之要”[2]。

其实,当章学诚以“辨章学术,考镜源流”来总结传统目录学之时,不仅仅强调的是古典目录学的方法论和功能,从更深层次来看,强调的是古典目录学对整个传·文献学研究·先秦至汉代学术发展特点探析 ——以《汉书·艺文志》为文本张 玮(中国国家图书馆 北京 100081)摘 要:《汉书·艺文志》记一代藏书之盛,反映了汉以前古籍书目的发展、存佚情况,同时也是一部全面的“学术史”总结之作。

通过对《汉书·艺文志》的研究可以发现,传统学术从先秦发展到汉代已经具备了如下特点:“独尊儒术”,六艺经典统领全文;诸子百家学说渐渐融合于统一的学术框架之内;经学对文学、史学的发展产生了深刻影响。

关键词:《汉书·艺文志》;先秦;汉代;学术发展中图分类号:G257 文献标识码:AResearching on the Characteristics of Academic Development from the Pre-Qin Period to the Han Dynasty through Hanshu YiwenzhiAbstract Hanshu Yiwenzhi recorded books collection before the Han dynasty, which reflected the development of theancient books, and summarized the academic history comprehensively. Through the researching on Hanshu Yiwenzhi , we can find that the traditional academic which developed from the Pre-Qin Period to the Han dynasty has the following characteristics: Confucianism had achieved a dominant position, the hundred schools of thought was fused into a unified framework of academic theory gradually, the development of the literature and history was deeply affected by the study of Confucian classics.Key words Hanshu Yiwenzhi ; Pre-Qin Period; Han Dynasty; academic development统社会知识体系和认识形态的挖掘,也就是对学术史和思想史体系的探究。

浅析汉代学术史研究的新探索-在熊铁基先生80华诞之年,我们欣喜地读到了先生的新作《汉代学术史论》,一种老骥伏枥,志在千里的感触油然而生。

这本大著不仅仅因为它是一位耄耋老人的新作,更因其实现了学术史研究的新探索,提供了诸多启人心智的学术见解,而令人肃然起敬。

作为后学,评论先生的大作实在是力有不逮,但确有不少感想欲一吐为快。

所以,笔者不揣浅陋,把初步的阅读感受连缀成篇,以求教于熊铁基先生及学界同人。

一探索学术史研究的新模式熊先生在前言中说:开始碰到的问题是:写一个老题目,如何能不一般化?能否与已有的学术史有所不同?在课题研究之初,他就抓住了学术史的创新问题,要写出与众不同的学术史。

经过一段时间的思考,熊先生把汉代学术史研究的创新,定格在三个方面,一是提出学术载体研究,这是以前的学术史所不曾关注的;二是研究学术发展问题,要重视影响甚至决定其发展的诸多因素,譬如要研究整个社会历史、文化背景等;三是注意汉代学术发展的综合性特征①。

有这三个方面,熊先生的汉代学术史研究,就基本上与前人的研究区别开了,就可以成就一本别样的学术史,不再蹈前人之辙。

这是作者在写作之初为自己提出的研究路径,而其最后的成书,如何实现了这些设想呢?我们试做简单分析。

首先,关于学术载体的研究。

这的确是作者提出的一个新问题,前人的学术史著作中基本不涉及这一范畴。

作者对自己提出的这个新问题给予了高度关注,用了两章几近10万字的篇幅来进行讨论。

作者开宗明义写道:学术有载体才能流传,什么是学术载体呢?主要是两个:一是人,人的头脑;一是物,有文字图形的物,又主要是书籍,故书籍又称载籍研究汉代学术史,从这最基本的载体人和书问题谈起,也许更加牢靠一些②。

于是,循着这样的思路,作者就对汉代创造与传播学术的学术传人以及学术思想赖以展示和保存的载籍做了系统考察。

考察分为两章,即第二章汉初的学术载体和第三章两汉学术载体的演变。

其中,最重要的是关于载籍的考察。

从载籍的角度考察学术史,以往的汉代学术史研究中,只有民国时期出版的顾颉刚的《汉代学术史略》①中有所提及。

该著有一个专章经书的编定与增加,但仅有几千字的篇幅,并没有深入或展开。

其他的汉代学术史著作,则几乎都不涉及这个问题。

学术史不同于学术思想史,要全面展示学术发展的盛况、全貌,对载籍的研究是题中应有之义,载籍研究应该纳入到学术史研究的范畴中来。

而且,熊先生对载籍的研究也的确收获颇丰。

他在第三章第一节图书的集散与传世本的初定中得出结论:不可否认,先秦典籍在汉代大多已非原貌,有汉人以己意所作的各种改变,甚至参入一些原书所无的内容传世先秦古籍,是经过汉人改定的,这一点完全可以肯定。

②这就是一个非常值得关注的结论,蕴含极为重要的学术思想价值,本文后边还要重点分析。

如果不是通过对载籍的系统考察,就无法对汉代学术的这一特点给予明确地揭示。

所以,熊先生在学术史著作中提出学术载体的考察问题,是他的一个贡献或建树。

但是,熊先生对于学术载体的理解,笔者并不完全赞同。

先生把学术创造的主体学人,也作为学术载体来看待,似乎不符合一般的思维逻辑。

如果可以这样看待的话,那岂不是说,人是学术的对象物,学术借助于人获得存续和发展?学术是脱离人而独立自存的客观存在,而人的头脑只是学术存续的寓所?而事实是,人是创造学术的主体,离开人就没有所谓的学术。

把学人当作学术载体,在逻辑上是讲不通的。

当然,这只是一个概念的使用问题,笔者并不反对在学术史的范畴内,来考察人的问题,考察特定时期学人的状况,学术的传承。

如果不把人的研究划入学术载体的范畴,而提出汉代学人群体研究这样一个命题,是不是就可以完成熊先生提出的使命呢?其次,关于从整个社会历史和文化发展的广阔视域来研究学术的发展问题。

这实际上是一个为人们所熟知的方法论思想,即传统唯物史观所揭示的社会存在决定社会意识的方法论,是中国学界普遍遵循的方法论思想,本没有什么特别的地方,但就笔者看来,在这一方法论思想的应用方面,熊先生的大著达到了前人所不及的水平。

自从唯物史观传入中国学界,社会存在决定社会意识,就是一个人们共同遵循的方法论原则,所有的文化史、思想史、学术史研究概莫能外。

在传统的思想史研究中,最引人注目也最有成就的,就是所谓的侯外庐学派。

所以有人提出侯外庐学派的概念,就在于这个学术群体有他们突出的方法论特色。

比如国内学界较早提出侯外庐学派的龚杰先生就说:《中国思想通史》集中体现了侯外庐学派的特色和成就,其中对学术界影响最大的,就是注重思想史与社会史的关联。

在侯外庐学派看来,思想史应以社会史为基础,即把思想家及其思想放在一定的历史范围内进行分析研究,把思想家及其思想看成是生根于社会土壤之中的有血有肉的东西。

③龚杰所强调的就是侯外庐的思想史研究所具有的鲜明的注重思想史与社会史的关联的学术风格。

方克立、陆新礼的,谈到侯外庐学派时,也如是说:侯外庐学派其基本主张是用以唯物史观为核心的马克思主义世界观和方法论来研究中国思想的发展,强调思想史研究与社会史研究相结合,可以说是中国思想史研究中的唯物史观派。

④其实,所谓侯外庐学派就是严格遵循社会存在决定社会意识的方法论原则而形成的有共同学术风格的一个学术群体,其最为明显的学派特征就是重视社会史研究与思想史研究的结合,侧重于从社会出发去认识思想的发展,是坚持和贯彻了社会存在决定社会意识的思想方法。

但是,弄懂唯物史观的基本原理是一回事,恰当地运用这一原理去解决问题、揭示思想发展的历程又是一回事;所以,我们看到,在这一原理的实际运用中,取得的实际效果并不理想,很多思想史著作中,社会历史环境的描述和思想发展的阐述并不融洽,或者干脆就是两张皮,历史背景、社会环境即社会存在的描述在思想史著作中多是生硬地贴上去的,人们并不能从中看到思想进程与历史进程的必然联系,即使在侯外庐先生主编的多卷本《中国思想通史》中,这一问题也没有得到很好的解决。

这是在过往思想史、文化史、学术史研究中普遍存在的教条主义倾向。

即使一些非马克思主义的学者,也懂得思想发展与社会历史环境的关系,也努力在为思想的发展寻找社会历史环境的因素,重视思想发展的历史平台问题。

如徐复观先生就有这样的认识。

他曾写道:我研究中国思想史所得的结论是:中国思想,虽有时带有形上学的意味,但归根到底,它是安住于现实世界,对现实世界负责;而不是安住于观念世界,在观念世界中观想。

所以,我开始写《两汉思想史》时,先想把握汉代政治社会结构的大纲维,将形成两汉思想的大背景弄清楚。

而两汉政治社会结构的特色,需要安放在历史的发展中始易著明;因材料及我研究所及的限制,便从周代的政治社会结构开始①。

在这样的认识基础上,他的两汉思想史研究,就从思想史赖以发展的历史基础的研究开始,先完成了一本题为《周秦汉政治社会结构之研究》的著作。

但是,他认为,这本著作实际上就是他的《两汉思想史》研究的一部分,所以,在后来完成两汉思想史研究,出版《两汉思想史》著作的时候,则把《周秦汉政治社会结构之研究》一书,改名为《两汉思想史》的第一卷,纳入其三卷本的《两汉思想史》之中②。

但是,作为一部完整的思想史著作,这个第一卷和后边的第二、第三卷在著述逻辑上有什么意义关联呢?后边所描述的思想发展,如何从这个第一卷所描述的历史背景中引申出来呢?就全书的结构说,后边的两卷,和前边的第一卷则是脱节的。

从历史的逻辑出发,思想的发展没有蕴含在历史的发展之中;从写作的著述的逻辑出发,第一卷和后两卷之间则没有内在的逻辑联系;二者是生硬地强拉在一起的。

要写一本历史与思想交融发展,将思想、文化、学术的发展,真正置于历史的舞台上展示出来的思想史或学术史著作,不是一件容易的事情,弄不好就会有教条之嫌,出现历史与思想两张皮现象。

大概正因为如此,在改革开放的新时期,冲决了教条主义的牢笼之后,有人就干脆舍弃了为思想或学术寻找历史基础的麻烦,直接采取弃之不顾的简单化做法。

例如20世纪90年代出版的王铁的《汉代学术史》,就没有安排这样的章节,不再去为思想或学术的发展,贴上一个并不融洽的标签③。

2004年出版的《中国学术通史(秦汉卷)》,基本上也是回避了这个问题,仅在其第一章中用千余字的篇幅交待了一个时代背景④。

但是,熊铁基先生的著作,在这方面有了较好的探索。

《汉代学术史论》为学术的发展寻求社会历史、文化及政治基础的努力,主要是通过第一章汉代学术的历史和文化背景和第四章影响学术发展的重大举措这两章来完成的。

在第一章中,作者安排了春秋战国时期社会急剧变化与发展大势百家争鸣的学术文化及其实质和汉代政治历史的主要特点三节;而在第四章中,则写了博士制度的形成、演变及其影响贤良对策及其意义和影响石渠阁会议的意义刘向父子校书东汉初年的文化政策君臣讲经与白虎观会议兴学与校书的制度化等七节。

从这两章的节目标题中可以看出,熊先生为汉代学术所寻找的社会历史基础,主要的不是传统的以生产力与生产关系所表征的社会存在,而是时代的历史特点和政治制度;对于思想的或学术的发展来说,政治制度的影响可能更为直接。

以往的思想史或学术史著作中,所以会有教条主义,呈现存在与思想两张皮的状况,则是我们机械地把存在仅仅理解为经济方面的因素,因为认定生产力是一切历史发展的终极原因,就直接从生产力的发展来解释思想的发展。

而我们忘记了,从生产力这个终极原因到思想的发展之间,存在着多么复杂的中介因素,思想的发展是不容易直接从生产力的发展中引申出来的。

经济基础更多地是直接地决定着政治的变化,而政治则规范和制约着人们的社会行为和思想活动,思想更多地是和政治发生联系。

如果从政治制度的角度去看待思想和学术,就可能发现其中的直接联系,在解读社会存在决定思想和学术的发展的时候,就不会显得那么教条和生硬了。

于是,在熊先生的书中,他所研究的博士制度问题,石渠阁会议、白虎观会议以及东汉初期的文化政策等,这些虽然属于政治方面的问题,是汉代学术所依托的政治因素,而同时也可以看作是学术发展不可须臾离开的要素,从而学术的发展就和当时的社会、政治、历史文化背景等等社会存在的诸方面,紧紧地联系在一起了。

可以说,熊先生在解决思想史和学术史研究如何实践社会存在决定社会意识的方法论问题上,做出了有益的探索。

最后,作者提出的重视汉代学术发展综合性特征研究之目标,也基本上实现了,但这不属于学术史内容体例方面的探索,而是具体的学术见解,我们放在下一部分再来探讨。