第十三讲张载

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:4

《横渠四句》导学学习目标:1.通过寻找关键句来理清思路,品味文中一些富含深意的语句,了解“横渠四句”的内涵,体会其超时代的性质和具有的普遍的人类意义及其现实意义。

2.理解“内圣外王”的真正含义。

3.运用联系的观点,把本文的“以德服人”和孔子的的“为政以德”进行比较。

学习重点:1.学习通过关键词句整体感知、理清思路,深入理解作者对横渠四句的解读。

2.联系具体语境解读疑难句段。

学习难点:选择关键的句段,难文浅教,突出重点,领会深意。

学习内容及步骤一、横渠:张载(1020-1077),北宋哲学家。

字子厚。

凤翔郿县(属今陕西眉县)横渠镇人,世称横渠先生。

四句:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

”这是张载为自己哲学所确立的基本宗旨,亦是张载哲学的大纲。

(冯友兰先生认为中国的哲学是教人以怎样成为圣人的方法。

成为圣人就是达到人作为人的最高境界。

这就是哲学的崇高任务。

)冯友兰先生曾在《中国哲学史新编》的最后结语中表现出对“横渠四句”的赞佩:高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。

可见“横渠四句”是其终生的愿望。

本文即是冯友兰先生对这四句话的意义及根本内涵的阐释。

二、整体感知(一)浏览课文思考:作者是如何解读“横渠四句”的?概括“横渠四句”的意义然后逐句阐述其内涵2.首先研读第二段。

A学生齐读,划出本段的关键句。

B请学生自由发言,阐述对“横渠四句”的意义和第一句“为天地立心”内涵的理解。

参考:本段首先简要概括“横渠四句”的意义。

作者认为张载的四句话体现了人的特点,是人区别于其他动物之所在。

接着又说四句中“为”的主词“可能是张载本人,也可能是哲学家,也可能是哲学”,而张载就是哲学家,因此,作者的实际意思是“横渠四句”应该是哲学家或哲学的神圣的使命和任务。

因为冯友兰认为,人生哲学的根本问题有两个:一是人之于禽兽者及人之所以为人之理何在?二是人生之意义何在?哲学就是帮助人提升精神境界,完善人格。

天地即自然宇宙,天地本来无心,而人有心,人的心即是人的自我认识和对天地的认识;人本来就是自然的产物,是天地之间的一部分,人对于天地的认识即所创造的文化也可以说是天地的自我认识,这就是为天地“立心”。

《谈读书》读书笔记《谈读书》读书笔记1“书犹药也,善读之可以医遇。

”我觉得“善读”不仅仅是指多读书,也在告诉我们读书需要讲求方法。

就读了培根的《谈读书》一文后,的确是启迪多多,感到受益匪浅。

首先读书可以陶冶情操,培养一个人的学识气度,所谓腹有诗书气自华,我们的古典名著有许多都值得品读。

文中说道:“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使顺畅。

”所以说书籍如浩瀚海洋,应取己所需而读,我们应有选择性地去寻找对自己有帮助的某一方面的书籍去读,而其次在其它一些方面的书籍则应大体涉猎,取其精华去读。

不过这也并不代表不去读其它书籍,只是应在读书的比例中能正确分配。

在读书的过程中应适宜地做一些批注,在读懂全文中作者所要表达的思想感情后,用笔将一些关键性的句子圈点勾画出来也是很好的读书方法。

同时培根也说“狡黠都鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

”在读书过程中要明确书是死的,人是活的,不能只是读书中的表面文字,也应将它们与生活实际起来,再将自己从中得到的启示实践于生活,将它们变成自己的东西。

总之,读书的方法各有不同,像陶渊明认为应“好读书,不求甚解”,朱熹认为“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。

所以说我们应参照前人的读书方法,结合自身实际,用自己的读书方法去“善读书”。

《谈读书》读书笔记2本书作者朱光潜,字孟实,《谈美》读书笔记。

他90岁生涯的大部分都贡献给了中国的美学事业,所以晚年的他被尊称为“美学老人”。

朱光潜的《谈美》写于1932年,由著名的开明书店出版。

在此之前,他写过一本《给青年的十二封信》, 用书信的形式,漫谈文艺、美学、哲学、道德、政治等问题,发人思考,指点迷津,在青年中引起很大反响,成为重印了30多次的畅销书。

但这本书主要谈的是人生修养,还没有充分展示朱光潜的美学思想。

于是,作为《给青年的十二封信》的姊妹篇,朱光潜以“给青年的第十三封信”为副标题,写作了这本《谈美》。

作者是怀着一种崇高的使命感和社会责任感来写这本不厚的小册子的,他用通俗易懂的方式和明白如话的语言把高深的美学问题讲得深入浅出,引人入胜,从而起到了净化读者心灵、提升一代青年精神境界的作用。

第六章建安文学一、名词解释1、三曹:汉魏间曹操、曹丕、曹植三父子的并称。

他们以显赫的政治地位与杰出的文学才能著称于世。

他们在诗歌中抒写自己的政治抱负和乱离的社会场景,悲歌慷慨,是汉魏风骨的代表诗人,在五言诗歌发展史上处于承先启后的重要地位。

曹植被誉为“建安之杰”。

2、建安七子:指东汉建安年间孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应瑒、刘桢等七位文学家的并称。

他们均以诗文显赫当世,是曹魏文学集团核心成员,与三曹同为建安时代的重要作家。

其中以王粲、刘桢成就最高。

3、建安风骨:是对建安文学风格的形象概括。

建安是汉献帝的年号。

当时有不少作品反映了乱离的社会现实,表达了统一天下的愿望和对理想生活的追求。

其诗歌情调慷慨悲凉,语言刚健爽朗。

后人把建安诗歌的成就称为“建安风骨”。

4、《悲愤诗》:诗歌篇名。

汉魏间著名女诗人蔡琰的代表作品,相传有骚体与五言体二首。

其中五言体较可信。

全诗五百四十字,自述在汉末动乱中的不幸遭遇,反映了整个汉末动乱时期广大人民,特别是妇女的共同命运,具有典型意义。

全诗叙事波澜曲折,抒情如泣如诉,有强烈的感染力。

第七章正始文学一、名词解释1、正始文学:魏曹芳正始年间的文学。

当时统治阶级内部斗争激烈,老庄哲学风行,文学创作受到严重影响。

宣扬消极思想,滋长了脱离现实的倾向。

只有阮籍、嵇康的作品还能以隐蔽的手法表现彷徨苦闷的心情,流露出不满现实的情绪,成就较大。

2、竹林七贤:指魏晋间嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶。

七位文士“相与友善,游于竹林”,故号“竹林七贤”。

3、《与山巨源绝交书》:文章篇名,曹魏正始间嵇康写给山涛的一封信。

这是一篇与司马氏集团决裂的宣言书。

文章申明自己不愿当官是为了远祸全身。

提出做官“必有不堪者七,甚不可者二”,提出“非汤武而薄周孔”。

第八章两晋文学一、名词解释1、太康体:晋武帝太康时期的诗体。

以潘岳、陆机、张载、张协、陆云等为代表。

其诗讲究雕章琢句,追求词藻,流于轻靡,诗风繁缛华丽,代表着当时诗坛的主流。

关学脉络略述作者:杜林杰来源:《新西部·中旬刊》2020年第08期在改朝换代间,关学的学术形态几经变易,传承对象也不仅限于张载之学。

但由张载塑造的关学学风在后世传播过程中却绵延不绝,成为不同时期关学所共有的精神品质和学术风格。

在历史长河中,特定学派及其学者的存在往往是短暂的,而关学学派宗师的著作和学说却是源远流长,难以断绝。

关学自北宋张载开宗立派,至晚清刘古愚等人,历经八百余年。

张载作为关学历史上的一面大旗,以其巨大的精神感染力以及独特的学说和学风,一直以各种方式对明、清关学乃至宋元明清理学各派发挥着重要的影响。

其突出特征表现为“道学”与“政术”不二的政治主张,“以礼为教”的社会教化使命,“学贵有用”的经世致用取向。

宋代关学学派的建立与消亡北宋初、中期的文教政策,作为“以儒立国”政策的具体化,直接促成了几次大的兴学立教运动。

咸平四年(1001年),宋真宗下诏,在向州、县官学颁赐“九经”的同时,将“九经”同样颁发给民间聚徒讲学的书院,意味着民间教育和私家讲学的合法化。

庆历四年(1044年),宋仁宗诏令诸路州、府、军、监立学,促使全国各地兴办学校的盛况空前。

由王安石开创的新学、张载开创的关学、二程开创的伊洛学派(洛学)、三苏开创的蜀学都于此时兴起。

熙宁年间(1068-1077年),张载思想渐趋成熟,北宋关学学派也达兴盛之况。

史料有载,神宗熙宁二年(1069年),御史中丞吕公著曾向朝廷举荐张载说:“张载学有本原,四方之学者皆宗之。

”与此类似,程颐也描述过张载居乡讲学,学者远道而至的盛况:“(张载)所居之乡,学者不远千里而至,愿一识其面,一闻其言,以为楷模。

”张载逝世后(1077年),他的部分弟子投奔到河南程颢、程颐门下,北宋关学作为一个独立学派逐渐解体,融入洛学。

出现这一现象不足为怪:张载与二程本来就有亲戚关系,而且张载生前与二程之间的学术交往甚多,因而在张门弟子看来,本师的学说与二程的学说并没有严格的区分,更何况张、程之学毕竟都属于理学阵营。

朱熹游酢杨时是福建同被孔庙和周子祠从祀的三大理学家游良耀罗琴朱熹、游酢、杨时即是福建从祀孔庙和周子祠的三大理学家,又是被元代北京周子祠列为陪祀的六君子(程颢、程颐、张载、杨时、游酢、朱熹)成员。

宋代福建是游酢杨时的道南之地。

游酢杨时从河南二程学得洛学后,回福建授学传道,开闽学之先河,把中华文化的重心转移到南方。

同时,由游酢经胡安国、胡宪,由杨时经罗从彦、李侗分别三传至朱熹集理学之大成。

在福建形成了理学的主要传衍学派,即闽派(闽学)。

并产生了众多著名理学家,除朱熹及福州乌山“九贤祠”奉祀的福建省历史上九位著名学者:游酢、杨时、胡安国、罗从彦、李侗、蔡元定、蔡沈、黄干、真德秀外,还有胡宪、胡宏、刘鑰、陈淳、游九言、蔡渊、叶味道等等。

历史上福建被从祀孔庙的有13人:(宋代)朱熹、游酢、杨时、罗从彦、李侗、黄榦、真德秀、胡安国、蔡沈、陈淳、李纲;(明代)蔡清、黄道周。

(宋代之后,从祀孔庙的先贤,全国共44人,福建约占全国三分之一。

)历史上福建被从祀周子祠的只有3人:朱熹、游酢、杨时。

很明显,同被孔庙和周子祠从祀的是开闽学先河的游酢、杨时和集理学大成的朱熹,这就是历史的结论。

一、朱熹游酢杨时先后从祀孔庙孔庙,被认为是中国古代社会官方意识形态的象征,是儒家的圣地。

自东汉以来,历朝历代都要祭祀孔庙,以彰显国家对孔子及儒学的尊崇,从而维护儒学正统思想的地位。

明代学者瞿九思曾言:“从祀大典,乃乾坤第一大事”。

凡能从祀孔庙者,都是官方及社会认可的大儒。

孔庙在历代王朝更迭中又被称作文庙、夫子庙、至圣庙、先师庙、先圣庙、文宣王庙,尤以文庙之名更为普遍。

其中南京夫子庙、曲阜孔庙、北京孔庙和吉林文庙并称为中国四大文庙。

在中国、朝鲜、日本、越南、印度尼西亚、新加坡、美国等国家分布着2000多座孔庙,中国国内1600多座,而目前国内保存较好的孔庙只有300余座,列人国家重点文物保护单位的有21座。

从祀的人选,并非其生前所能控制,而是后人推举公议的结果。

《近思录》:宋代理学的入门读物钟岳文说到理学,我们会想到南宋的朱熹,他被誉为理学的集大成者;而说到朱熹,我们又会想到他的《四书章句集注》,这是元明清参加科举考试的人必读之书。

其实,关于朱熹的著作,还有一部非常有名,那就是他和好友吕祖谦合编的《近思录》。

这部书在中国儒学发展史上有着很高的地位,正如陈荣捷先生在《近思录详注集评》中所说:“《近思录》为我国第一本哲学选辑之书,亦为北宋理学之大纲,更是朱子哲学之轮廓。

以后宋代之《朱子语类》,明代之《性理大全》,与清代之《朱子全书》与《性理精义》,均依此书之次序为次序,支配我国士人之精神思想凡五六百年。

”从朱熹、吕祖谦寒泉精舍相会说起朱熹(1130—1200)应该算是一位家喻户晓的人物了,他曾任枢密院编修官、秘书省秘书郎,曾在江西南康、福建漳州、湖南长沙担任过地方官,最后官至焕章阁待制兼侍讲。

为政期间,他申明敕令,惩治奸吏,成绩斐然。

但朱熹从政的时间不长,他一生的主要时间都是在著书讲学,门人弟子遍天下,现在全国各地仍有朱熹讲学的场所保留下来,比如湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院等。

也就是说,朱熹的主要成就是在理学方面。

他继承北宋程颢、程颐的理学思想,并吸收张载等其他学者的学说,成为宋代理学的集大成者,世称“朱子”。

为什么说朱熹是理学之集大成者呢?因为朱熹对北宋理学做了系统的整理和研究,他的思想体系以二程(即程颢、程颐)学说为中心,改造了周敦颐的宇宙图式,吸收了张载的气学,并融合了邵雍的象数易学。

此外,他还致力于“四书”(《大学》《中庸》《论语》《孟子》的合称)的注释和阐发。

朱熹去世后,他的学说受到官方的推崇,元朝皇庆二年(1313)恢复科举的时候,诏以朱熹《四书章句集注》来作为考试依据,朱熹的学说由此被定为科场程序。

明太祖朱元璋则规定科举以朱熹等“传注为宗”,清康熙皇帝更是升朱熹为配享孔庙的第十一哲。

特别要指出的是,朱熹的思想在世界文化史上也有重要影响,尤其对中国周边的国家影响巨大,比如,朝鲜的李朝将朱熹学说定为官方学说,并出现了李退溪这样的朱子学大家。

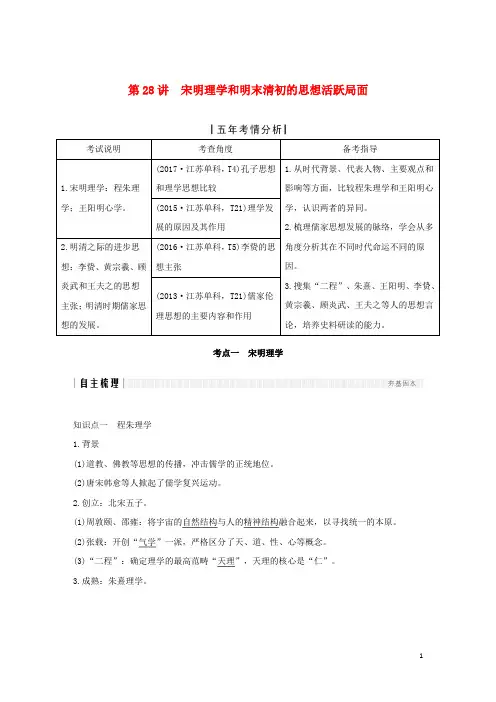

第28讲宋明理学和明末清初的思想活跃局面考点一宋明理学1.背景(1)道教、佛教等思想的传播,冲击儒学的正统地位。

(2)唐宋韩愈等人掀起了儒学复兴运动。

2.创立:北宋五子。

(1)周敦颐、邵雍:将宇宙的自然结构与人的精神结构融合起来,以寻找统一的本原。

(2)张载:开创“气学”一派,严格区分了天、道、性、心等概念。

(3)“二程”:确定理学的最高范畴“天理”,天理的核心是“仁”。

3.成熟:朱熹理学。

(1)内容⎩⎪⎨⎪⎧①理气论:理气互相依存,理先于气,理不能离开气。

②修养论:强调日积月累和循序渐进,即“慎思明辨,格物致知”;强调“仁”和仁者境界。

③政治理论:道的价值内涵是“三纲五常”,干预政治的关键是“正君心”。

(2)影响:朱熹被誉为一代儒学宗师,他的思想对维护专制主义政治制度起了重要作用。

知识点二 王阳明心学1.形成背景(1)明中期后,阶级矛盾尖锐,封建专制统治陷入危机。

(2)王阳明认为只有通过整治人心,才能挽救统治。

2.思想主张(1)主张:“心外无物,心外无事,心外无理”。

(2)致良知:去掉私欲,恢复良知。

(3)知行合一:用良知支配自己的行为实践。

3.地位:标志着重建儒家信仰的理论任务完成。

是心学的集大成者。

4.影响(1)积极⎩⎪⎨⎪⎧①对政治生活、文化教育和社会教化等影响深远。

②对塑造中华民族性格起了积极作用。

(2)消极:用三纲五常维护专制统治,扼杀了人们的自然欲求。

【图解历史】 宋明时期儒学的发展考法1 理学对儒学的发展『典例』 (2017·江苏单科,4)孔子主张“克己复礼”“为仁由己”。

朱熹对“克己”作如下解释:“克”意为“胜”,“己”指的是“身之私欲”。

这种解释( )A.将人性置于天理之上B.以满足个人欲望为目标C.完全曲解孔子的本意D.与孔子本意不完全一致解析孔子提出的“仁”是“克己复礼”,而朱熹是从“存天理,灭人欲”的伦理角度阐述,与孔子的本意不完全一致,D项正确;朱熹的思想以维护封建统治为目的,压抑人性,A项和B项错误;朱熹的思想是对孔子思想的发展,C项错误。

史伯对桓公问教学要点1、了解《国语》2、写作背景及主要人物介绍3、阐述“和”“同”的深刻含义教学难点1、“和而不同”的思想2、语言言简意赅教学过程一、导语设计十七大报告指出:中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。

要全面认识祖国传统文化,取其精华,去其糟粕,使之于当代社会相适应、与现代文明相协调,保持民族性,体现时代性。

文化软实力建设是实现科学发展、社会和谐的基本要求,是满足日益增长的精神文化的需求和国家发展战略的需要,它与中华民族传统文化有着紧密的联系。

中华文化源远流长,博大精深。

在中华文化中,建构和谐社会、和谐世界这不是外交上的辞令,也不是权宜之计,而是亘古亘今中华民族的文化基因的开发和创新。

和谐、和合是中华人文精神的精髓和首要价值。

和谐、和合是中华人文精神的精髓和首要价值,也是传统文化思想的精粹和生命智慧。

上下五千多年,纵横中外西,中华民族始终以贵和贵合的和谐为价值目标和评价体系。

和是和谐、和睦、和平、和善、中和、祥和;合是合作、化合、结合、合理、融合、联合、合度等。

春秋战国时期,和谐、和合便成为百家“同归而殊途,一致而百虑”的同归、一致的价值目标,也是中华文化所追求的一种境界。

以老子、庄子为代表的道家开出把天人共和乐作为“大本大宗”的万物化生根据的形而上路向;以孔子、孟子为代表的儒家开出“和为贵”,天人共忧乐的人格理想实践的人间世路向;以管子、墨子为代表的“和合故能谐”,修养道德化解父子兄弟怨恶的伦理论路向;以《易传》为代表的开出“保合太和”、万国皆宁的和合生生路向;以荀子为代表的开出音乐使人和敬、和亲、和顺的情感论路向。

使中华和谐、和合文化呈现绚丽多姿、大化流行,生生不息的状态。

从文明冲突到文明对话,表现了世界人民祈求和平发展的意愿当今世界,充满着各种各样的、错综复杂的冲突和危机。

概而言之,有人与自然的冲突带来的生态危机,人与社会冲突产生社会危机,人与人的冲突而有道德危机,人的心灵冲突产生精神和信仰危机,文明冲突带来价值危机。

《张子全书》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《张子全书》主要内容简介及赏析【导语】:又名《张载集》。

第六章建安文学一、名词解释1、三曹:汉魏间曹操、曹丕、曹植三父子的并称。

他们以显赫的政治地位与杰出的文学才能著称于世。

他们在诗歌中抒写自己的政治抱负和乱离的社会场景,悲歌慷慨,是汉魏风骨的代表诗人,在五言诗歌发展史上处于承先启后的重要地位。

曹植被誉为“建安之杰”。

2、建安七子:指东汉建安年间孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应瑒、刘桢等七位文学家的并称。

他们均以诗文显赫当世,是曹魏文学集团核心成员,与三曹同为建安时代的重要作家。

其中以王粲、刘桢成就最高。

3、建安风骨:是对建安文学风格的形象概括。

建安是汉献帝的年号。

当时有不少作品反映了乱离的社会现实,表达了统一天下的愿望和对理想生活的追求。

其诗歌情调慷慨悲凉,语言刚健爽朗。

后人把建安诗歌的成就称为“建安风骨”。

4、《悲愤诗》:诗歌篇名。

汉魏间著名女诗人蔡琰的代表作品,相传有骚体与五言体二首。

其中五言体较可信。

全诗五百四十字,自述在汉末动乱中的不幸遭遇,反映了整个汉末动乱时期广大人民,特别是妇女的共同命运,具有典型意义。

全诗叙事波澜曲折,抒情如泣如诉,有强烈的感染力。

第七章正始文学一、名词解释1、正始文学:魏曹芳正始年间的文学。

当时统治阶级内部斗争激烈,老庄哲学风行,文学创作受到严重影响。

宣扬消极思想,滋长了脱离现实的倾向。

只有阮籍、嵇康的作品还能以隐蔽的手法表现彷徨苦闷的心情,流露出不满现实的情绪,成就较大。

2、竹林七贤:指魏晋间嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶。

七位文士“相与友善,游于竹林”,故号“竹林七贤”。

3、《与山巨源绝交书》:文章篇名,曹魏正始间嵇康写给山涛的一封信。

这是一篇与司马氏集团决裂的宣言书。

文章申明自己不愿当官是为了远祸全身。

提出做官“必有不堪者七,甚不可者二”,提出“非汤武而薄周孔”。

第八章两晋文学一、名词解释1、太康体:晋武帝太康时期的诗体。

以潘岳、陆机、张载、张协、陆云等为代表。

其诗讲究雕章琢句,追求词藻,流于轻靡,诗风繁缛华丽,代表着当时诗坛的主流。

第33卷第2期湖南科技学院学报V ol.33 No.2 2012年2月 Journal of Hunan University of Science and Engineering Feb.2012吕祖谦《周易系辞精义》编纂的原则与价值朱天助(北京大学 中文系,北京 100871)摘 要:《周易系辞精义》一书是吕祖谦本以“理”释“易”的编纂原则广辑周敦颐、二程以及程门高弟等十三家论易著述及语录而成的。

此书有重要的学术价值:一方面,此书彰显理学家以“理”释易的特色,涵盖两宋理学家论易的主要论说以及对相关问题的争鸣,从中可勾勒出理学发展的曲折轨迹。

另一方面,此书又多存各家佚文,可备辑佚及校勘他书之用。

此书因缺乏融裁删削,不免存在重复、歧义、晦涩等不足;但也因此保留诸家易说的原貌。

关键词:吕祖谦;周易系辞精义;编撰流布;学术价值中图分类号:B221文献标识码:A 文章编号:1673-2219(2012)02-0005-05吕祖谦(1137-1181),字伯恭,婺州人。

隆兴元年(1163)进士,与朱熹、张拭齐名,称“东南三贤”,学者称“东莱先生”。

呂祖谦生平撰述甚多,然其编著的《周易系辞精义》一书,却备受争议。

因此,本文对该书的编撰流布,取舍原则、学术价值以及不足之处作全面的研究。

一编撰流布《周易系辞精义》一书,陈振孙《直斋书录解题》及《宋史·艺文志》皆作二卷,今《古逸丛书》收录此书为一卷,又分上、下卷,实则相同。

《古逸丛书》收录此书又名《晦庵先生校正周易系辞精义》,据《直斋书录解题》及《宋史·艺文志》皆无前面六字,杨守敬于《跋》中也谓“《精义》题晦庵先生校正,恐皆是坊贾所为”,因此,当从《周易系辞精义》之名。

据《朱子语录》卷第一百二十二,朱子与门人李德之的两则对话,有论及《系辞精义》,(见下文分析)此书为吕氏所编无疑①。

又据元董真卿之言②,此书确为补程收稿日期:2012-01-05作者简介:朱天助(1983-),男,福建漳州人,北京大学中文系中国古典文献学儒藏方向博士生,主要研究方向为经学。

第六章建安文学一、名词解释1、三曹:汉魏间曹操、曹丕、曹植三父子的并称。

他们以显赫的政治地位与杰出的文学才能著称于世。

他们在诗歌中抒写自己的政治抱负和乱离的社会场景,悲歌慷慨,是汉魏风骨的代表诗人,在五言诗歌发展史上处于承先启后的重要地位。

曹植被誉为“建安之杰”。

2、建安七子:指东汉建安年间孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应瑒、刘桢等七位文学家的并称。

他们均以诗文显赫当世,是曹魏文学集团核心成员,与三曹同为建安时代的重要作家。

其中以王粲、刘桢成就最高。

3、建安风骨:是对建安文学风格的形象概括。

建安是汉献帝的年号。

当时有不少作品反映了乱离的社会现实,表达了统一天下的愿望和对理想生活的追求。

其诗歌情调慷慨悲凉,语言刚健爽朗。

后人把建安诗歌的成就称为“建安风骨”。

4、《悲愤诗》:诗歌篇名。

汉魏间著名女诗人蔡琰的代表作品,相传有骚体与五言体二首。

其中五言体较可信。

全诗五百四十字,自述在汉末动乱中的不幸遭遇,反映了整个汉末动乱时期广大人民,特别是妇女的共同命运,具有典型意义。

全诗叙事波澜曲折,抒情如泣如诉,有强烈的感染力。

第七章正始文学一、名词解释1、正始文学:魏曹芳正始年间的文学。

当时统治阶级内部斗争激烈,老庄哲学风行,文学创作受到严重影响。

宣扬消极思想,滋长了脱离现实的倾向。

只有阮籍、嵇康的作品还能以隐蔽的手法表现彷徨苦闷的心情,流露出不满现实的情绪,成就较大。

2、竹林七贤:指魏晋间嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶。

七位文士“相与友善,游于竹林”,故号“竹林七贤”。

3、《与山巨源绝交书》:文章篇名,曹魏正始间嵇康写给山涛的一封信。

这是一篇与司马氏集团决裂的宣言书。

文章申明自己不愿当官是为了远祸全身。

提出做官“必有不堪者七,甚不可者二”,提出“非汤武而薄周孔”。

第八章两晋文学一、名词解释1、太康体:晋武帝太康时期的诗体。

以潘岳、陆机、张载、张协、陆云等为代表。

其诗讲究雕章琢句,追求词藻,流于轻靡,诗风繁缛华丽,代表着当时诗坛的主流。

横渠四句, 即“为天地立心,为生民立道,为往圣继绝学,为万世开太平”,为北宋儒学家张载的名言。

当代哲学家冯友兰将其称作“横渠四句”。

由于其言简意宏,一直被人们传颂不衰。

原文及译解“横渠四句”出自张载《横渠语录》,原文如下:为天地立心,为生民立道,为往圣继绝学,为万世开太平。

译文:为天地确立起生生之心,为百姓指明一条共同遵行的大道,继承孔孟等以往的圣人不传的学问,为天下后世开辟永久太平的基业。

张载的这四句话被当代哲学家冯友兰概括为“横渠四句”。

2006年9月,时任国务院总理的温家宝在出访欧洲前夕接受外国记者采访时,曾引用这句话来表达自己的心迹。

“横渠四句”包含下面的意思:1. “为天地立心”,就是使生之为人能够秉具博爱济众的仁者之心,和廓然大公的圣人之心。

实则,恻隐之心,就是不忍人之心,也就是孔子的“己所不欲,勿施于人”,也就是仁所由出的起点。

以此马一浮先生总结道:“学者之事,莫要于识仁求仁,好仁恶不仁,能如此,乃是为天地立心。

”2.“为生民立命”,直接来源于孟子的“立命”的思想。

《孟子.尽心上》有云:“尽其心者,知其性也。

知其性,则知天矣。

存其心,养其性,所以事天也。

夭寿不二,修身以俟之,所以立命也。

”通过修身致教,最后如果能而达到这样一种境界,即不管一个人的寿命是长是短,都能保持自己的性体全德,那么这个生命个体就可以说已经安身立命了。

张载所标示的“为生民立命”,实即为“民吾同胞”来“立命”,其立命在于教,“修道之谓教”,此之谓也。

3.“为往圣继绝学”,故“往圣”者,孔子、孟子所代表的先儒也;“绝学”者,孔孟先儒所弘扬之道学也。

对儒学而言,孔子固然是集大成者,而宋的濂、洛、关、闽诸大家,则把儒学拓展提升到一个全新的阶段。

真能阐扬承继孔孟先儒之道统者,惟有宋儒。

4.“为万世开太平”,所表达的是先儒也是宋儒的永恒政治理想。

“开”期待之谓。

“为万世开太平”,实现张载《西铭》描述的文化理想,民胞物与,全体归仁,才能让蔽惑无明的现代人重新回归率性诚明的人类精神家园。

第十三讲:张载

The Philosophy of Zhangzai

●张载,字子厚,生于公元1020年(宋真宗天禧四年),死于公元1077年(宋神

宗熙宁十年),陕西眉县人。

●官至¡°同知太常礼院¡±,在眉县横渠镇讲学,后人称为张横渠。

张载和他的

弟子多是关中人,当时张载一派的学说被人称为¡°关学¡±。

●气论

●一物两体

●心统性情

●人性

一. 气论

●针对佛老的唯心主义本体论,张载继承和发展了古代唯物主义的自然观,把“气”作为世界的本体。

●太虚即气

●气化

1. 太虚即气

●¡°凡可状皆有也,凡有皆象也,凡象皆气也。

¡±(《乾称》)¡°有¡±就是存在,¡°象¡±就

是现象,一切东西都是气。

●¡°太虚无形,气之本体;其聚其散,变化之客形(暂时的形态)尔。

¡±(《太和》)

●¡°太虚不能无气,气不能不聚而为万物,万物不能不散而为太虚。

¡±(同上)气聚集则成为

万物,气散开则化为太虚。

●¡°气之聚散于太虚,犹冰凝释于水,知太虚即气,则无无。

¡±(同上),即太虚就是气,无所

谓¡°无¡±。

●一是反对道家“有生于无”的观点,二是反对佛教“空”的思想。

2.气化

●张载认为,气是经常运动永恒变化的。

他说:¡°气块然太虚。

升降飞扬未尝止息。

¡±(《太和》)。

●气为什么会变化?因为气内部含有正反两方面,阳和阴,这统一的气叫¡°太和¡±。

张载认为¡°

太和¡±的气中就含有运动变化的本性。

他说:¡°太和所谓道,中涵浮沈升降、动静相感之性,是生絪縕胜负屈伸之始。

¡±(《太和》)

二. 一物两体

●一与两

●变与化

1.一与两

●¡°一物两体,气也。

一故神(自注:两在故不测),两故化(自注:推行于一),此天之所以参

也。

¡±(《参两》)作为世界统一体的气由两个对立面组成,因其是对立面的统一体,故神妙不测;因统一体中包含对立面,故变化无穷。

对立面合成统一体,叫做¡°参¡±。

●¡°万物虽多,其实一;物无阴阳者,以是知天地变化,二端(阴阳)而已。

¡±(《太和》)

●¡°两不立,则一不可见;一不可见,则两之用息。

两体者,虚实也,动静也,聚散也,清浊也,

其究一而已。

¡±(《太和》)“两”和“一”的关系即对立面与统一体的关系。

2.变与化

●张载还提出变化的两种形式的学说。

他认为,变化有两种形式,一种是显著的变化,一种是逐

渐的变化,他把前者专称为变,后者专称为化。

他说:¡°变言其著,化言其渐。

¡±(《易说》)●这两种变化形式又是相互转移的。

他说:¡°变则化,由粗入精也;化而裁之谓之变,以著显微也。

¡±(《正蒙¡¤神化》)

Have A Break!

三. 心统性情

●¡°见闻之知,乃物交而知,非德性所知。

德性所知,不萌于见闻。

¡±(《大心》)¡°见闻之

知¡±即感性认识,¡°德性所知¡±即以理性为基础的超经验的知识。

●¡°大其心,则能体天下之物¡¡世人之心,止于闻见之狭;圣人尽性,不以见闻梏其心。

¡±(同

上)感性知识是有限的,只有靠¡°心¡±的作用才能认识事物的普遍规律。

●¡°合性与知觉,有心之名。

¡±(《太和》)

●¡°心统性情者也¡±((《性理拾遗》)

四. 人性

●天地之性与气质之性

●变化气质

●民胞物与

1.天地之性与气质之性

●张载认为,每个人都具有¡°太虚¡±本性,另一方面,人生成以后,由于禀受的阴阳二气的不同,

身体条件彼此不同,每个人又有其特殊形体和特殊的本性。

前者叫做¡°天地之性¡±,后者叫做¡°气质之性¡±。

他认为,有了形体以后,才有气质之性。

¡°气质之性¡±是恶的来源,¡°天地之性¡±是善的来源。

人们只要善于反省,就可以认识到¡°天地之性¡±了。

他说:¡°形而后有气质之性,善反之,则天地之性存焉。

¡±(《诚明》)

2.变化气质

●张载认为,人人都有¡°天地之性¡±,就像冰有水性一样。

他说:¡°天性在人,正犹水性之在

冰,凝释虽异,为物一也。

¡±(《诚明》)¡°天地之性¡±是¡°太虚之气¡±的本性,它清彻纯一,所以是无不善的。

他说:¡°性于人无不善,系其善反不善反而已。

¡±(同上)

●他认为,人的道德品质来源于生而具有的¡°天地之性¡±,这实际上仍是一种天赋道德论。

他认

为,人的各种欲望和一切不善都来自¡°气质之性¡±,人的气质是杂而不纯的,有好有坏。

于是,他提出了¡°变化气质¡±的学说,气质不好的可以通过学习来改变。

他说:¡°为学大益,在自能变化气质。

¡±(《经学理窟》)

3.民胞物与

●张载认为,如果人们能够认识自己的本性是与一切人一切物相同的,就会泛爱一切人一切物:¡°

性者万物之一源,非有我之得私也。

惟大人为能尽其道。

是故立必俱立,知必周知,爱必兼爱,成不独成。

¡±(《诚明》)

●¡°乾称父,坤称母;予兹藐(渺小)焉,乃混然中处。

故天地之塞(气),吾其体;天地之帅,

吾其性。

民吾同胞,物吾与也(人民都是我的同胞兄弟,万物都是我的同伴)。

大君者(君主),吾父母宗子;其大臣,宗子之家相也。

¡±(《乾称》)

五. 思考

●谈谈张载“太虚即气”的思想。

●论述张载的“一物两体”思想。

●张载的人性论有什么特色。

The End。