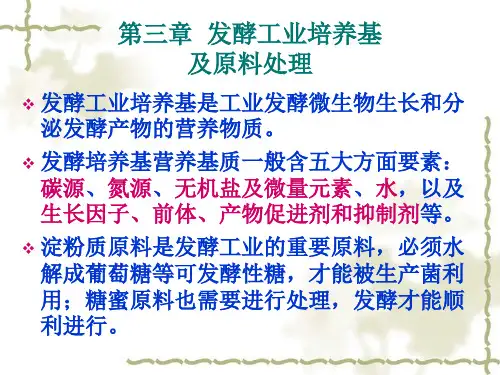

第四章_发酵工业培养基及原料处理

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:61

发酵工程讲义长江大学生科院生物技术系《发酵工程》讲义第一章绪论教学目的:了解发酵工程的意义及组成,我国发酵工程的发展现状;掌握微生物发酵的纯培养技术和深层培养技术的相关内容及发酵工程发展历史上的五个转折点;掌握发酵工程的产业化及其发展前景。

教学重点、难点:微生物发酵的纯培养技术和深层培养技术;发酵工程的产业化及其发展前景。

发酵工程的意义及组成传统生物技术:抗生素、生物制药、氨基酸、核苷酸、有机酸、饲料添加剂、微生态制剂、生物农药、生物肥料等。

现代生物技术:基因工程菌发酵,基因工程药物、疫苗及抗体生产。

发酵工业范围:了解发酵工程与现代生物技术的关系发酵工程是生物技术的重要组成部分,是生物技术产业化的重要环节。

它是应用微生物学等相关的自然科学以及工程学原理,利用微生物等生物细胞进行酶促转化,将原料转化成产品或提供社会性服务的一门科学。

于它以培养微生物为主,故又称为微生物工程。

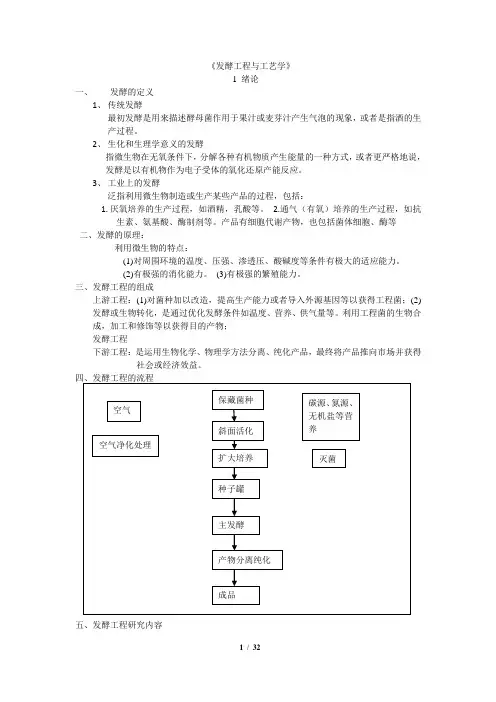

发酵工程的组成:从广义上讲,三部分组成,上游工程、发酵工程、下游工程上游工程:- genetics, cell ? - inoculum development -media formulation -sterilization - inoculation 下游工程:- product extraction, purification & assay - waste treatment - by product recovery 发酵的定义: 1.传统发酵发酵最初是来自于拉丁语“发泡”这个词,是指酵母作用于果汁或发芽的谷物时产生二氧化碳的现象。

2.生化和生理学意义的发酵指微生物在无氧条件下,分解各种有机物质产生能量的一种方式,如葡萄糖在无氧条件下被微生物利用产生酒精并放出CO2。

3.工业上的发酵泛指利用生物细胞制造某些产品或净化环境的过程。

发酵过程的组成部分:典型的发酵过程可划分成六个基本组成部分:繁殖种子和发酵生产所用的培养基组份设定;培养基、发酵罐及其附属设备的灭菌;培养出有活性、适量的纯种,接种入生产容器中;微生物在最适合于产物生长的条件下,在发酵罐中生长;产物分离和精制;过程中排出的废弃物的处理。

《发酵工程与工艺学》1 绪论一、发酵的定义1、传统发酵最初发酵是用来描述酵母菌作用于果汁或麦芽汁产生气泡的现象,或者是指酒的生产过程。

2、生化和生理学意义的发酵指微生物在无氧条件下,分解各种有机物质产生能量的一种方式,或者更严格地说,发酵是以有机物作为电子受体的氧化还原产能反应。

3、工业上的发酵泛指利用微生物制造或生产某些产品的过程,包括:1.厌氧培养的生产过程,如酒精,乳酸等。

2.通气(有氧)培养的生产过程,如抗生素、氨基酸、酶制剂等。

产品有细胞代谢产物,也包括菌体细胞、酶等二、发酵的原理:利用微生物的特点:(1)对周围环境的温度、压强、渗透压、酸碱度等条件有极大的适应能力。

(2)有极强的消化能力。

(3)有极强的繁殖能力。

三、发酵工程的组成上游工程:(1)对菌种加以改造,提高生产能力或者导入外源基因等以获得工程菌;(2)发酵或生物转化,是通过优化发酵条件如温度、营养、供气量等。

利用工程菌的生物合成,加工和修饰等以获得目的产物;发酵工程下游工程:是运用生物化学、物理学方法分离、纯化产品,最终将产品推向市场并获得社会或经济效益。

五、发酵工程研究内容主要指在最适发酵条件下,发酵罐中大量培养细胞和生产代谢产物的工艺技术。

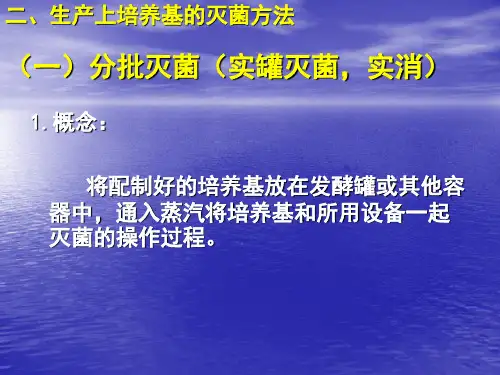

(1) 有严格的无菌生长环境:包括发酵开始前采用高温高压对发酵原料和发酵罐以及各种连接管道进行灭菌的技术;在发酵过程中不断向发酵罐中通入干燥无菌空气的空气过滤技术;(2)在发酵过程中根据细胞生长要求控制加料速度的计算机控制技术;(3)种子培养和生产培养的不同的工艺技术。

(4)在进行任何大规模工业发酵前,必须在实验室规模的小发酵罐进行大量的实验,得到产物形成的动力学模型,并根据这个模型设计中试的发酵要求,最后从中试数据再设计更大规模生产的动力学模型。

(5)由于生物反应的复杂性,在从实验室到中试,从中试到大规模生产过程中会出现许多问题,这就是发酵工程工艺放大问题。

发酵工程的发展历史发酵现象→酿造食品工业→非食品工业→青霉素→抗菌素发酵工业→氨基酸,核酸发酵(代谢控制发酵)→基因工程菌→动物细胞大规模培养→植物细胞大规模培养→藻类细胞大规模培养→转基因动物生物技术的发展基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程四大工程第二章菌种选育第一节微生物的特性及工业微生物的要求一、微生物的特性:1、有些微生物能在厌氧的条件下生长;2、有些微生物能够利用简单的有机物和无机物满足自身的生长;3、有些微生物能进行复杂的代谢;4、有些微生物能利用较复杂的化合物;5、有些微生物能在极端的环境下生长。

第一章发酵:通过微生物的生长繁殖和代谢活动,产生和积累人们所需产品的生物反应过程发酵工程:利用微生物(或动植物细胞)的特定性状,通过现代工程技术,在生物反应器中生产有用物质的技术体系。

该技术体系主要包括菌种选育与保藏、菌种扩大生产、代谢产物的生物合成与分离纯化制备等技术。

发酵工业的特点?(7点)1.发酵过程一般是在常温常压下进行的生化反应,反应安全,要求条件较简单。

2.可用较廉价原料生产较高价值产品。

3.反应专一性强。

4.能够专一性地和高度选择性地对某些较为复杂的化合物进行特定部位的生物转化修饰。

5.发酵过程中对杂菌污染的防治至关重要。

6.菌种是关键。

7.发酵生产不受地理、气候、季节等自然条件限制。

工业发酵的类型?厌氧发酵1. 按微生物对氧的不同需求需氧发酵兼性厌氧发酵液体发酵(包括液体深层发酵)2.按培养基的物理性状浅盘固体发酵深层固体发酵(机械通风制曲)分批发酵按发酵工艺流程补料分批发酵单级恒化器连续发酵连续发酵多级恒化器连续发酵带有细胞再循环的单级恒化器连续发酵发酵生产的基本工业流程?1. 用作种子扩大培养及发酵生产的各种培养基的配制;2. 培养基、发酵罐及其附属设备的消毒灭菌;3. 扩大培养出有活性的适量纯种,以一定比例接种入发酵罐中;4. 控制最适发酵条件使微生物生长并形成大量的代谢产物;5. 将产物提取并精制,以得到合格的产品;6. 回收或处理发酵过程中所产生的三废物质。

工业发酵的过程的工艺流程图?第二章1、发酵工业菌种分离筛选的一般流程?调查研究(包括资料查阅)试验方案设计含微生物样品的采集(如何使样品中所含微生物的可能性大?)样品预处理(如何在后续的操作中使这种可能性实现)菌种分离根据目的菌株及其产物特点分选择性分离方法随机分离方法(定向筛选←选择压力) (用筛选方案- 检测系统进行间接分离)富集液体培养固体培养基条件培养(初筛)菌种纯化复筛菌种纯化初步工艺条件摸索再复筛生产性能测试较优菌株1-3株保藏及进一步做生产试验某些必要试验和或作为育种的出发菌株毒性试验等2、菌种选育改良的具体目标。

☆要实现发酵过程并得到发酵产品,必须具备的条件:①要有某种适宜的微生物;②要保证或控制微生物进行代谢的各种条件(培养基组成、温度、溶解氧浓度、碱度等);③要有进行微生物发酵的设备;④要有将菌体或代谢产物提取出来,精制成产品的方法和设备。

发酵生产过程是利用生物体的生命活动来获取产品的,与化学生产过程相比其特点为:1、生产过程通常都是在常温下进行,一般操作条件比较温和,各种设备不必考虑防爆问题,可能使一种设备有多种用途。

2、生产所用的原料常以淀粉、糖蜜等碳水化合物为主,并加入少量的有机和无机氮源,原料只要不含对生物有害的物质,一般不需对原料进行预处理。

3、生产过程中的反应是以生命体的自动调节方式进行的,因此数十个反应过程能够像单一的反应一样,在单一的生物反应器中进行。

4、能够很容易地生产复杂的高分子化合物,其中酶、光学活性体等的生产是发酵生产过程中最有特色的领域。

5、利用生命体特有的反应机制,能够高选择性地进行复杂化合物在特定部位上的氧化、还原、官能团导入等反应。

6、生产产品的生物体有时也是产物,其富含维生素、蛋白质、酶等;除特殊情况外,生物体的培养液一般不会对人和动物造成危害。

7、发酵生产过程中最需要注意的是防止杂菌污染,尤其是噬菌体的侵入危害很大,有时甚至是致命的,因此,生产过程的灭菌十分重要,它决定着生产的成败。

8、通过改良生物体的生产性能,可在不增加设备投资的条件下,利用原有的生产设备使生产能力上升。

发酵工业的优缺点:优点:1.产物结构复杂性和特异性: 2. 过程安全性:水相、常温、常压、中性、不燃不爆3.主要原料可再生性:阳光和土地4.原料可替换性5.反应自控性6.设备通用性7.副产物可综合利用性8.生产能力可提高性:突变与基因扩增9.产物类型可塑性:突变与转基因缺点:1.副产物多,分离精制困难2.反应速度慢3.原料转化率低4.反应浓度低5.生产稳定性差6.设备庞大,辅助设备多,投资大7.废水、废渣排放量大,处理费用高8.生产过程容易受到其他微生物的污染9.通气、搅拌、冷却等能耗大☆发酵工业对微生物菌种的要求1.能在廉价原料制成的培养基上迅速生长和生成所需的代谢产物,产量高的菌种。

1)接种龄:接种龄是指种子罐中培养的菌丝体开始移入下一级种子罐或发酵罐时的培养时间。

2)接种量:指移入的种子液体积和接种后培养液体积的比例。

临界溶解氧浓度:指不影响呼吸所允许的最低溶氧浓度。

3)前体:指某些化合物加入到发酵培养基中,能直接彼微生物在生物合成过程中合成到产物物分子中去,而其自身的结构并没有多大变化,但是产物的产量却因加入前体而有较大的提高。

4)产物促进剂:所谓产物促进剂是指那些非细胞生长所必须的营养物,又非前体,但加入后却能提高产量的添加剂。

5)淀粉糊化:指淀粉受热后,淀粉颗粒膨胀,晶体结构消失,互相接触变成糊状液体,即使停止搅拌,淀粉也不会再沉淀的现象。

6)呼吸强度:单位时间内单位重量的细胞所消耗的氧气,mmol O2·g菌-1·h-17)摄氧率(耗氧速率):单位时间内单位体积的发酵液所需要的氧量。

mmol O2·L-1·h-1。

1) 生物反应器过程的多尺度理论指的是哪三个尺度?答:分子尺度、细胞尺度、反应器尺度2)发酵产品生产中尾气分析包括哪些内容?尾气分析仪器主要有哪些?答:尾气CO2的测量和尾气氧的测定,分别采用不分光红外线二氧化碳测定仪(简称IR)和热磁氧分析仪来测定3 )推导单级连续培养过程达到稳定状态时比生长速率与稀释率的关系式µ = D答:单级连续培养是指一边补入新鲜料液一边放出等量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。

达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,限制性基质浓度都是恒定的。

即比生长速率与稀释率的关系式µ = D。

1 大多数微生物发酵过程在通气条件下容易形成泡沫,对泡沫的控制和消除通常采用的措施有哪些?答:泡沫的控制,可以采用三种途径:①调整培养基中的成分(如少加或缓加易起泡的原材料)或改变某些物理化学参数(如pH值、温度、通气和搅拌)或者改变发酵工艺(如采用分次投料)来控制,以减少泡沫形成的机会。

发酵工业用培养基配制的原则及其注意点发酵工业用培养基的配制是发酵工艺中至关重要的一步。

发酵工业用培养基是提供微生物生长和代谢需要的营养物质的复杂混合物,通过配制合适的培养基可以促进菌种的生长和代谢活性,从而提高发酵产物的产量和质量。

以下是发酵工业用培养基配制的原则及其注意点。

1.培养基组分的选取原则(1)根据菌种要求选择合适的碳源、氮源、矿物盐和有机添加剂,以满足微生物生长和代谢的需要。

(2)根据发酵产物的需要选择适当的调节剂和辅助剂,如pH调节剂、发泡抑制剂等。

(3)在培养基中添加维生素、微量元素等,以满足微生物生长和代谢的需要。

(4)根据发酵工艺的要求选择合适的缓冲体系,维持培养液的合适pH值。

2.培养基组分比例的确定原则(1)碳源和氮源的比例要适合菌种的生长需求,维持培养基的合适营养平衡。

(2)矿物盐和有机添加剂的含量和比例要适宜,以满足微生物生长需要,并提高发酵产物的产量和质量。

(3)调节剂和辅助剂的含量要根据发酵产物的需要确定,以提高发酵产物的产量和纯度。

3.注意点(1)配制培养基时要注意消毒和无菌操作,防止外来微生物的污染。

(2)配制过程中要根据培养基组分的性质和稳定性,选择合适的操作条件,如温度、pH值等。

(3)配制培养基时要根据菌种的生长特性和产物的需要,合理选择培养基的浓度,避免过高或过低的浓度对微生物生长和代谢的影响。

(4)注意培养基的质量控制,对原材料要进行质量检验,避免使用过期或质量不合格的原材料。

(5)配制完毕后要进行培养基的质量检验,如pH值、透明度等指标,确保培养基的质量符合要求。

总之,发酵工业用培养基的配制要根据菌种的生长特性和发酵产物的需要,合理选择组分和比例,并注意无菌操作和质量控制,以提高菌种的生长和代谢活性,实现发酵产物的高产和高质量。

发酵⼯程1)接种龄:接种龄是指种⼦罐中培养的菌丝体开始移⼊下⼀级种⼦罐或发酵罐时的培养时间。

2)接种量:指移⼊的种⼦液体积和接种后培养液体积的⽐例。

临界溶解氧浓度:指不影响呼吸所允许的最低溶氧浓度。

3)前体:指某些化合物加⼊到发酵培养基中,能直接彼微⽣物在⽣物合成过程中合成到产物物分⼦中去,⽽其⾃⾝的结构并没有多⼤变化,但是产物的产量却因加⼊前体⽽有较⼤的提⾼。

4)产物促进剂:所谓产物促进剂是指那些⾮细胞⽣长所必须的营养物,⼜⾮前体,但加⼊后却能提⾼产量的添加剂。

5)淀粉糊化:指淀粉受热后,淀粉颗粒膨胀,晶体结构消失,互相接触变成糊状液体,即使停⽌搅拌,淀粉也不会再沉淀的现象。

6)呼吸强度:单位时间内单位重量的细胞所消耗的氧⽓,mmol O2·g菌-1·h-17)摄氧率(耗氧速率):单位时间内单位体积的发酵液所需要的氧量。

mmol O2·L-1·h-1。

1) ⽣物反应器过程的多尺度理论指的是哪三个尺度?答:分⼦尺度、细胞尺度、反应器尺度2)发酵产品⽣产中尾⽓分析包括哪些内容?尾⽓分析仪器主要有哪些?答:尾⽓CO2的测量和尾⽓氧的测定,分别采⽤不分光红外线⼆氧化碳测定仪(简称IR)和热磁氧分析仪来测定3 )推导单级连续培养过程达到稳定状态时⽐⽣长速率与稀释率的关系式µ = D答:单级连续培养是指⼀边补⼊新鲜料液⼀边放出等量的发酵液,使发酵罐内的体积维持恒定。

达到稳态后,整个过程中菌的浓度,产物浓度,限制性基质浓度都是恒定的。

即⽐⽣长速率与稀释率的关系式µ = D。

1 ⼤多数微⽣物发酵过程在通⽓条件下容易形成泡沫,对泡沫的控制和消除通常采⽤的措施有哪些?答:泡沫的控制,可以采⽤三种途径:①调整培养基中的成分(如少加或缓加易起泡的原材料)或改变某些物理化学参数(如pH 值、温度、通⽓和搅拌)或者改变发酵⼯艺(如采⽤分次投料)来控制,以减少泡沫形成的机会。

发酵工程复习资料第一章绪论1、发酵及发酵产品各包括哪些类型?答案要点:一)发酵的类型:按发酵原料分类:糖类物质发酵、石油发酵、废水发酵;按发酵形式分类:固体发酵、液体发酵;按发酵工艺流程分类:分批发酵、连续发酵、流加发酵;按发酵过程对氧的需求分类:厌氧发酵、通风发酵;按发酵产物分类:氨基酸发酵、有机酸发酵、抗生素发酵、酒精发酵、维生素发酵、酶制剂发酵二)发酵产品的类型:以菌体为产品、以微生物的酶为产品、以微生物的代谢产物为产品、生物转化过程2、了解发酵工程的组成、基本要求及主要特点。

答案要点:一)组成:上游工程:菌种选育、种子培养、培养基设计与制作、接种等。

发酵工程:发酵培养。

下游工程:产物的提取纯化、副产品的回收、废物处理等。

二)基本要求:发酵设备、合适的菌种、合适的培养基、有严格的无菌生长环境三)主要特点:1)发酵过程一般来说都是在常温常压下进行的生物化学反应,反应安全,要求条件简单;2)发酵所用的原料主要以再生资源为主;3)发酵过程通过生物体的自动调节方式来完成的,反应的专一性强,因而可以得到较为单一的代谢产物;4)获得按常规方法难以生产的产品;5)投资少,见效快,经济效率高;6)维持无菌条件是发酵成败的关键;7)环境污染小。

3、为什么说发酵工程在国民经济中有着重要的地位?答案要点:因为发酵工程在医药、食品、能源、化工、冶金、农业、环境保护等方面均有着十分重要的作用,例如:抗生素的生产;饮料食品等的制造;沼气、微生物采油、生物肥料、生物农药以及三废处理等方面都有很重要的应用。

所以说发酵工程在国民经济中有着重要的地位。

4、了解发酵工业的类型及必备条件。

答案要点:一)发酵工业类型:食品发酵工业:食品、酒类1)传统分类非食品发酵工业:抗生素、有机酸、氨基酸、酶制剂、核苷酸、单细胞蛋白酿造业:利用微生物生产具有较高风味要求的发酵食品。

2)现代分类发酵工业:经过微生物纯种培养后,提炼、精制而获得成分单纯、无风味要求的产品。

《发酵工程》Fermentation engineering 授课教师:张书祥(Email:zhangshux578@)第一章绪论第一节发酵工程的定义、特点、内容第二节发酵工程的发展历史第三节发酵工业的应用第四节发酵工程的发展趋势第一节发酵工程的定义、特点、内容1、定义1.1发酵工程:利用微生物的性状和机能,通过现代化工程技术,生产人们所需要产品的过程。

如抗生素、酒类、有机酸、基因工程药物等的生产。

发酵过程是以微生物反应为核心的,因此,发酵工程又被称为微生物工程。

1.2生物工程:生命科学应用于产业方面,称为生物工程学。

也就是利用生物体(生物作用剂:微生物、动物细胞、植物细胞等)的机能,通过现代化工程技术,生产人们所需要产品的过程。

生物工程包括:发酵工程、酶工程、基因工程、细胞工程。

发酵工程与生物工程的关系发酵工程是生物工程的重要组成部分,在生物工程中处于中心地位。

无论是从微生物得到酶或用基因工程菌获得产品都必须依赖发酵工程技术。

发酵工程的发展直接影响生物工程的进一步发展。

2、发酵工业的一般特点:2.1生产所用原料通常以淀粉、糖蜜等碳水化合物(可再生资源)为主,辅料包括一定的无机或有机氮源和少量无机盐。

2.2微生物生化反应过程能通过单一微生物代谢活动完成,因而产品在发酵设备中一次合成。

2.3微生物能利用简单的物质合成复杂的高分子化合物。

2.4由于生命体特有的反应机制,微生物能高度选择地在复杂化合物的特定部位进行氧化、还原、官能团导入等转化反应,从而获得某些具有一定经济价值的物质。

发酵工程与化学工程、生化工程的比较工业发酵的过程是依靠微生物细胞生命活动获得目的产物的过程,从根本上区别于化学合成工业和生化工业。

在工业化学过程中没有生物活性物质参与催化。

工业生化过程属于由酶催化的体外酶反应过程,酶具有生物活性。

当酶失活、辅酶耗尽,过程就停止了。

第三节、发酵工业的应用:发酵工程技术已给人类社会生产力的发展带来了巨大的潜力,解决了人类所面临的食品与营养、健康与环境、资源与能源等重大问题。

第一章 总论 发酵工程:就是研究利用生物的新陈代谢作用生产一定的产品或达到其他社会目的的工程科学。 发酵过程的特点:①一般操作条件比较温和;②以淀粉、糖蜜等为主,辅以有、无机氮源为原料;③过程反应以生命体的自动调节方式进行;能合成复杂的化合物如酶、光学活性体等;能进行一些特殊反应,如官能团导入;④发酵工业与其他工业相比,相对投资较少,见效较快,具有经济和效能的统一性。 发酵过程的分类:①按获取能量的方式分为好氧发酵、厌氧发酵;②按发酵原料可分为糖质原料发酵、烃类原料发酵;③按产物类型可分为初级代谢产物发酵、次级代谢产物发酵;④按发酵状态分为固态发酵、液态发酵、液体表面发酵、液体深层发酵;⑤按发酵工艺类型分为批式发酵(分批发酵)、半连续发酵。连续发酵等。 发酵工业生产流程:①发酵原料的预处理;②培养基配制;③发酵培养基的配制与灭菌;④无菌空气制备;⑤微生物菌种制备和扩大培养;⑥发酵;⑦发酵产品的分离和纯化。 发酵工业的历史渊源:(1)天然发酵阶段,1857年巴斯德证明发酵是由于微生物的作用,彻底否定了自然发生说,证实发酵由微生物引起,免疫学—预防接种。(2)纯培养技术的建立,科赫,德国细菌学家对病原菌的研究做出了卓越的贡献,成为细菌学奠基人之一。科赫发明了固体培养基和把混合培养物纯化的技术,并用在固体培养基上划线接种的方法获得了单一的纯种。这种技术使细菌学发生革命性的变化,在1892-1900年之间,几乎所有细菌疾病的病原体都被分离出来。(3)通气搅拌发酵技术的建立,1929年,英国科学家弗莱明发现青霉素;1940年,英国科学家弗洛里和前恩分离出青霉素;1942年,青霉素工业化生产;1944年,世界第二个抗生素-链霉素诞生。开拓了以青霉素为先锋的庞大的抗生素发酵工业;建立了深层培养法,把通气搅拌技术引入发酵工业。(4)代谢控制发酵和现代发酵工程技术的发展,使用诱导物;诱变菌株;降低分解代谢产物浓度,减少阻遏的发生;解除反馈抑制-筛选抗反馈抑制突变。 发酵工程的发展趋势:利用遗传工程等先进技术,人工选育和改良菌种;采用发酵技术进行高等动动植物细胞培养;固定化技术广泛应用;开发和采用大型节能高效的发酵装置,自动控制将成为发酵生产控制的主要手段;发酵法生产单细胞蛋白;应用代谢控制技术,发酵生产氨基酸;将生物技术理广泛地用于环境工程。 发酵工程的服务领域:食品工业、医药工业、化学工业、能源开发、环境治理。 生物技术的三个特点:①多学科、综合性的科学技术;②反应中需要生物催化剂的参与,它是游离或固定化细胞或酶的总称;③生物技术最后的目的是建立工业生产过程或进行社会服务,成为生物反应过程。 生物工程,以生物科学和生物技术为基础,结合化学工程、机械工程、环境工程等工程科学,研究和发展利用生物体系或其中的一部分生产有益于社会的产品或达到一定社会目标的过程工程科学。研究领域:基因工程、酶工程、细胞工程、发酵工程。 第二章 发酵工业微生物菌种制备原理和技术 发酵工业对菌种的要求:①能在廉价原料制备的培养基上迅速生长并生成所需的代谢产物,且产量高;②培养条件易于控制;③生长迅速,发酵周期短;④满足代谢控制的要求;⑤抗噬菌体和杂菌的能力强;⑥遗传性状稳定,菌种不易退化变异;⑦在发酵过程产生的泡沫要少,这对提高装料系数、提高单罐产量、降低成本有重要意义;⑧对需要添加的前体物质有耐受力,并且不能将前体物质作为一般碳源利用;⑨不是病原菌,同时在系统发育上与病原菌无关,不产生任何有害的生物活性物质,以保证安全。 常用的微生物:细菌、酵母菌、霉菌、放线菌、担子菌、藻类。 微生物菌种的选育:自然选育、诱变育种、杂交育种、原生质体融合、基因工程育种。 (1)自然选育:利用菌种自然突变进行菌种筛选的过程。自然突变是指微生物在没有人工参与下所发生的突变。引起自然突变两个原因是多因素低剂量的诱变效应和互变异构效应。 (2)诱变育种:理论基础是基因突变。基本方法:出发菌株的选择(应有一定的目标产物的生产能力,产量高、对诱变剂敏感性大、变异幅度广);诱变剂的使用方法(单一诱变剂处理、复合诱变剂处理);诱变剂的用量选择(用致死率作为选择适宜剂量的依据)。 (3)杂交育种:利用不同菌株之间遗传物质的交换、重组,使不同菌株的优良性状集中在重组体中,获得新菌株的方法。 (4)原生质体融合:是指使用人工方法使两个或两个以上的植物细胞合并形成一个细胞的技术。 菌种退化 定义:指在经过较长时间传代保藏之后,菌株的一个或多个生理性状和形态特征逐渐减退或消失的现象。 原因:①基因突变;②变异菌株性状分离;③连续传代;④其他因素,如温度、湿度、培养基成分及各种培养条件。 防止方法:①控制传代次数:尽量避免不必要的接种和传代,在传代的时候尽量同时移植较多斜面菌种;②选择合适的培养条件:选择一个适合原种生长的条件可防止菌种的衰退;③利用不同类型的细胞进行传代:特定的菌株采用特定的细胞形式进行传代;④选择合适的保藏方法。 退化菌种的复壮:使退化的菌种重新回复原来的优良特征,叫做复壮。 菌种的保藏: 原理:根据菌种的生理生化特点,人为创造条件使孢子或菌体的生长代谢活动尽量降低,以减少其变异。 方法:①斜面低温保藏法;②石蜡油封保藏法;③砂土管保藏法;④冷冻干燥法;⑤超低温保藏法。 工业微生物种子的扩大培养 定义:种子扩大培养指将保存在砂土管、冷冻干燥管中处于休眠状态的生产菌种接入固体试管斜面活化后,再经过摇瓶或者静置培养,以及种子罐逐级扩大而获得发酵量高、生产性能稳定、数量充足、不备杂菌和噬菌体污染的生产菌种的纯种制备过程。这些纯种培养物称为种子。 种子必须满足的条件:①菌体的纯种培养物总量适宜,以保证在发酵罐中有适当的接种量;②微生物菌种的生命力旺盛,移接到发酵罐中后能迅速生长,利于缩短延滞期,提高发酵设备的利用率;③菌种能保持稳定的生产性能,生理状态稳定;④无杂菌和噬菌体的污染。 种子罐级数:是指制备种子需逐级扩大培养的次数,取决于菌种生长特性、孢子发芽及菌体繁殖速度、所采用发酵罐的容积。谷氨酸二级发酵(一级种子罐扩大培养)。青霉素三级发酵(二级种子罐扩大培养)。 种子扩大培养的方法:① 表面培养法;② 固体培养法;③液体深层培养法(三角瓶摇床震荡或转式培养);④载体培养法。 液体深层培养法基本操作控制点:①灭菌:在种子罐扩大培养和发酵前必须进行培养基灭菌,通常用蒸汽灭菌,或用连续加热灭菌器灭菌后不断输入罐体内;②温度控制:不论是灭菌后还是发酵过程中,温度都会改变,所以必须有冷却水循环进行温度控制;③通气、搅拌:空气通过滤过器后从底部送入,通过搅拌后成为空气微气泡,搅拌同样可以使物料与菌体充分结合,促进传热等。 种子质量 判断: ①pH; ②培养基的成分;③显微镜下观察菌体和培养液外观;④其他参数,如酶活力等。 标准:种子质量的最终指标是考察其在发酵罐中所表现出来的生产能力。①细胞或菌体:菌体的形态、菌液浓度和培养基的外观是重要的指标;②生化指标:种子液的各类生化参数也是菌体繁殖的反映;③产物生成:种子液中产物的生成量也是考查种子质量的指标;④酶活力:测定某种酶活力作为种子质量的标准,是一种新方法。 影响因素:种子的质量优劣除取决于本身的遗传特性外,还与培养条件直接有关。①培养基:生产过程中种子质量不稳定主要是原材料质量波动的结果,所以不同条件下培养的结果对种子质量影响也比较大。②种龄与接种量:对数期的种子利于发酵,接种量的大小直接影响发酵周期。③培养温度和湿度:培养温度直接影响生长和酶的合成。选择合适的温度对发酵效果有很大的影响。培养基的湿度则可能直接影响种子的生长速度。④pH:培养基的氢离子浓度对微生物生命活动有显著影响。⑤通风和搅拌:工业上在考虑满足菌体生长与合成酶的情况下,还要考虑经济效果。通气量与菌种、培养基性质和培养阶段有关。⑥泡沫:泡沫长期存在影响微生物对氧的吸收,妨碍二氧化碳排除,因而破坏生理代谢正常进行,不利于发酵。⑦染菌的控制:染菌的原因包括设备、管道、阀门不洁或损坏、灭菌不彻底、空气净化不好、无菌操作不严或菌种不纯。⑧种子罐级数的决定:种子罐级数取决于菌种性质、菌种的数量、繁殖速度、发酵罐中最低接种量等。 异常表现:①菌种生长发育缓慢或过快:根据培养条件和通气条件确定是否种子异常。②菌丝结团:液体培养条件下,繁殖的菌丝并不分撒而是聚成团状称为菌丝团,菌丝结团与搅拌效果差和接种量小有关系。③菌丝粘壁:种子培养过程中,由于搅拌效果差,泡沫过多及种子罐装料系数过小,使菌丝逐步粘在罐壁上。 种子培养基及其制备 微生物代谢产物分为初级代谢产物和次级代谢产物。初级代谢产物:微生物产生的自身生长繁殖必须的代谢产物,如氨基酸、核苷酸、维生素等;次级代谢产物:与微生物生长繁殖无明确关系的代谢产物,如抗生素、色素等。 培养基是人们提供微生物生长繁殖和生物合成各种代谢产物所需要的按一定比例配制的多种营养物质的混合物。种子培养基是供孢子发芽、生长和菌体繁殖用的培养基。 培养基各成分的功能: (1)碳源主要功能:在微生物细胞内经过一系列复杂的化学变化后成为微生物自身的细胞物质,为微生物维持生命活动提供能量。 (2)氮源主要功能:为微生物生长提供氮素来源,碳源不足时可作为厌氧微生物在厌氧条件下的能量来源。 (3)无机盐类主要功能:构成菌体的成分,作为酶的组成部分或维持酶的活性,调节渗透压、pH、氧化还原电位等。 (4)生长因子是一类对微生物正常代谢必不可少的微量的有机物。主要功能:构成辅酶的组成部分,促进生命活动进行。 (5)水的主要功能:水占了细胞重量的绝大部分,是微生物生长所必需的;水是良好的溶剂,微生物所需的营养物及代谢产物必须溶解于水中,才能通过细胞膜而被排出或吸收;体内各种生化反应,必须在水溶液中方能进行。 培养基的类型、优点和用途: (1)根据来源分类:①天然培养基,利用动植物或微生物体或其提取物制成的培养基,化学成分不清楚,比较复杂。优点:取材方便、营养丰富、种类多样、配制方便、价格低廉;缺点:成分不稳定。适合配制大生产中的种子培养基。②合成培养基,用化学成分明确的物质配制而成的培养基。优点:成分精确、重演性高;缺点:价格昂贵、配制繁琐。一般仅用于实验室进行生物量测定、菌种选育及遗传分析等方面的工作。③半合成培养基,既含有天然成分又含有纯化学试剂的培养基。 (2)根据外观分类:①固体培养基,在液体培养基中加入一定量的凝固剂使其成为固体状态。可用于菌种的分离和鉴定、检验杂菌、选种育种、菌种扩大培养、菌种保藏以及抗生素等生物活性物质的生物测定等。②液体培养基,未加任何凝固剂呈液体状态的培养基。在发酵工业中应用广泛,如在摇瓶种子扩大、种子罐种子扩大时一般都采用液体培养基。③半固体培养基,凝固剂含量较少的一种培养基。常用于观察微生物的运动特征、噬菌体效价滴定等。 (3)根据功能分类:①孢子培养基,供菌种繁殖孢子用的培养基。②种子培养基,供孢子发芽、菌体反之的培养基。 培养基配制的原则:①选择适宜的营养物质;②营养物质浓度及配比合适;③选择合适pH;④氧化还原电位的影响;⑤营养成分的加入顺序。 培养基成分配比的选择:①明确培养的目的;②合理考虑经济因素;③总结前人经验;④采用单因子试验、正交试验和均匀试验确定配方。 第三章 发酵工业原料及其处理 淀粉水解糖的酶水解法 酶水解法制葡萄糖可分为两步:第一步是利用液化酶使糊化淀粉水解成糊精和低聚糖等,使粘度大为降低,流动性增高,工业上称为液化;第二步是利用糖化酶将糊精或低聚糖进一步水解为葡萄糖,生产上称为糖化。由于采用了酶液化和酶糖化工艺,故也称为双酶水解法。 优点:①淀粉水解是在酶的作用下进行的,酶解反应条件教较温和,对设备要求低,不需高温高压设备;②微生物酶作用专一性强,副反应少,水解糖液纯度高、颜色浅、质量高;③可在较高淀粉乳浓度下水解,水解糖液的还原糖含量可达到30%以上;④可采用粗原料,省去粗原料加工成精制淀粉的生产过程;⑤由于微生物酶制剂中菌体细胞的自溶,使得糖液的营养物质较丰富,简化了发酵培养基。 缺点:①生产周期较长;②要求的设备较多,设备投资大;③由于酶本身是蛋白质,易造成糖液过滤困难。 葡萄糖值,即DE值,公式为: DE=还原糖/干物质×100% 实际计算公式: DE=还原糖/(干物质×糖液的相对密度)×100% 消毒与灭菌 消毒:采用物理或化学方法杀死环境中的病原微生物,但一般只能杀死营养细胞而不能杀死细菌的芽孢。灭菌:采用物理或化学方法杀死或除去环境中的所有微生物,包括营养细胞、细菌芽孢和孢子。 消毒与灭菌的区别:①消毒与灭菌的概念;②消毒不一定能够达到灭菌的要求,而灭菌则可以达到消毒的目的。 灭菌方法:干热灭菌法、湿热灭菌法、射线灭菌法、化学药品灭菌法、过滤除菌法等。 常见的灭菌药剂及其浓度:高锰酸钾溶液(0.1%~0.25%),75%酒精溶液,甲醛(37%),过氧乙酸(0.02%~0.2%),苯酚(0.1%~0.15%) 培养基灭菌 致死温度:杀死微生物的极限温度。致死时间:在致死温度下,杀死全部微生物所需要的时间。热阻:是指微生物在某一特定条件(主要是温度和加热方式)下的致死时间。 微生物的热死定律——对数残留定律,微生物的个数减少的速度与任一瞬间残存的菌数成正比: dN / dt = - k N 式中,N为培养基中残留活菌数,个;t为灭菌时间,min;k为反应速率常数,也称比死亡速率常数,min-1。 积分后两边取对数: t = 1 / k·ln(No / Nt)或t = 2.303 / k·lg(No / Nt) 式中,No为开始灭菌时原有的活菌数,个;Nt为经过时间t后残留菌数,个。一般采用Nt = 0.001,即1000次灭菌中有一次失败。 影响培养基灭菌效果的因素有:微生物的热阻、灭菌温度和时间、培养基的成分和物理状态、pH、微生物数量、微生物细胞含水量、微生物细胞菌龄、蒸汽中空气的排出情况、搅拌和泡沫等。 第四章 无菌空气的制备

发酵工艺学发酵工艺概论发酵已经从过去简单的生产酒精类饮料,生产醋酸和发酵面包发展到今天成为生物工程的一个极其重要的分支,成为一个包括了微生物学,化学工程,基因工程,细胞工程,机械工程和计算机软硬件工程的一个多学科工程。

现代发酵工程不但生产酒精类饮料,醋酸和面包,而且生产各种食品添加剂:谷氨酸,柠檬酸,苹果酸,核苷酸,多糖等;医疗保健药物如胰岛素,干扰素,生长激素,抗生素和疫苗;农用生产资料:天然杀虫剂,细菌肥料,微生物除草剂;在化学工业上生产AA,酶,维生素和单细胞蛋白等。

Use of microorganisms:适应性强消化能力强繁殖能力强1857年,法国化学家,微生物学家巴斯德提出了著名的发酵理论“一切发酵工程都是微生物作用的结果”。

巴斯德认为:酿酒是发酵,是微生物在起作用。

酒变质也是发酵,是另一类微生物在作祟。

可用加热的方法来杀死有害微生物,也可将纯种微生物分离出,获得所需发酵产品。

一、发酵工程(fermentation engineering)1.直接利用微生物的机能将物料加工以提供产品的过程,又称微生物工程。

在最适发酵条件下,大量培养细胞和生产代谢产物的工艺技术。

2.发酵工业简介Fermentation Industry发酵食品Fermented Foods有机酸Organic Acids氨基酸Amino Acids核酸类物质Nucleotides酶制剂Enzymes医药工业(抗生素…)Pharmaceutical (Antibiotics…)饲料工业(单细胞蛋白) Feedstuff (eg. SCP)环境工程(废物处理)Environmental Application (Waste Treatment)其它(冶金工业…)Others (eg. Metallurgical industry)二、微生物(一)为什么要利用微生物?微生物繁殖非常迅速微生物培养易于控制微生物本身也容易改造(二)抗生素、氨基酸、酶制剂等产品为什么能通过微生物发酵来生产?这与微生物的生长和代谢特点有什么关系?1、某些微生物因争夺生存环境或营养物,会产生抗生素将其他种类的微生物杀死。