《吴佩衡医案》另述

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

・壶天漫笔・36・ 收稿日期:2004-10-19作者简介:张存悌(1947-),男,辽宁沈阳人,主任医师,学士,研究方向为中医药防治肿瘤和疑难病症。

“火神派”再述张存悌(沈阳抗癌止痛研究所,辽宁沈阳110011) 关键词:火神派;学术思想;宗师;传人;著作;医话中图分类号:R249176 文献标识码:A 文章编号:1000-1719(2005)01-0074-02 去年曾写过一篇《火神派述略》(载本刊2004年3期),感到意犹未尽,同时又搜集了许多新资料,故而再议这一话题。

一般公认,凡能构成一家学派者,必须具备几个条件:第一,有一个独特的学术思想或者说学说,例如河间学派的火热论;第二,有一个有影响的学术带头人,即宗师,例如补土派的李东垣,还要有一批跟随宗师的传人(亲炙或私淑),对其学说或尊崇,或信抑,或研究,甚至发扬之,从而形成一个“人才链”;第三,必须有阐述学说观点的有影响的传世著作,例如伤寒学派的《伤寒论》,温病学说的《温热论》等;当然还要有相当的临床实践(医案)。

这几条缺一不可,否则难以形成气候,更无以造成影响。

按此标准衡量,火神派可谓条条具备,甚至可以说“十分过硬”。

1 火神派的学术思想 以郑钦安为代表的火神派最主要的学术思想是:重视阳气作用,善用扶阳方法治病,对阳虚阴盛病症的辨识深刻而全面,擅用大剂姜附等辛热药物,在有些方面超过前人,对后人也颇具影响。

当然火神派的学术思想与以张景岳为代表的温补派有所不同,这一点笔者将在以后介绍。

2 火神派的宗师和传人 火神派的开山鼻祖是郑寿全。

郑寿全(1824-1911),字钦安,四川邛崃人,清同治年间,在成都开创了“火神派”,《邛崃县志》称其为“火神派首领”。

以重视阳气,善用附子干姜等辛热药著称,人誉“郑火神”,“姜附先生”。

誉满川蜀。

郑钦安中年设帐授徒,自然桃李众多,传人不在少数。

从有限的资料中可知,入室弟子有卢铸之(1876-1963)先生,光绪十六年从师于郑钦安先生学医达11年之久,继承郑钦安学术思想,屡起沉疴,时人尊呼为“卢火神”。

著名中医学家吴附子,治病精髓原来...人称“吴附子”的吴佩衡,是著名的中医学家、云南四大名医之一,从医六十余年,大力倡导经方学理,强调阴阳学说为中医理论的精髓,辨证论治为临证诊疗的准则,他尊古而不泥古,毕生坚持自己的信念,始终保持着坚韧不拔、百折不挠的精神,为中医学贡献了一生。

吴附子临证经验丰富,在用药方面,更是独树一帜,总结起来便是:善用峻药、推重攻邪!吴附子到底是如何用药的?且看正文!一、用药峻重,推崇“十大主帅”张景岳曾以人参、熟地、附子、大黄比喻为“药中四维”,推人参、熟地为良相,附子、大黄为良将,颇有见地。

但其用药,则多重相而轻将,用药不离熟地。

吴佩衡则善于用将,常用附子、大黄,起死回生,特色鲜明。

他以擅用附子著称,扩大来说,他擅用以附子为代表的峻重之药,这是其一个基本风格。

这有两点含义:其一,“峻”指擅用峻烈有毒的药物,如附子、大黄等;其二,“重”指剂量超重,“破格”超过常规。

合而言之,即用药峻重。

这两点,正是吴氏突出之处。

“病至危笃之时,处方用药非大剂不能奏效。

若病重药轻,犹兵不胜敌,不能克服……只要诊断确切,处方对证,药量充足,即能克敌制胜,转危为安。

古有‘病大药大,病毒药毒’之说,故面临危重证候勿须畏惧药毒而改投以轻剂。

否则杯水车薪,敷衍塞责,贻误病机则危殆难挽矣。

”(《吴佩衡医案》)在《医药简述》中,吴佩衡对附子、干姜、肉桂、桂枝、麻黄、细辛、石膏、大黄、芒硝、黄连10味药品的性味、功效,详予阐述,认为“此10味药品,余暂以十大主帅名之,是形容其作用之大也……据余数十年经验,如能掌握其性能,与其他药物配伍得当……不但治一般常见病效若桴鼓,并且治大多数疑难重症及顽固沉疴,亦无不应手奏效”。

考十大主帅诸药,有温热之附子、干姜、肉桂、细辛;解表之麻黄、桂枝;清凉之石膏、黄连;攻下之大黄、芒硝,均为经方常用主药。

临证善用附子、干姜、肉桂等以扶阳,每用石膏、大黄、芒硝、黄连以泻火驱邪,集寒热两类药物中之攻坚祛邪峻品,形成十分鲜明的重攻风格。

吴佩衡老师——潜阳封髓丹临床运用在李杲的《医学发明》中,记载着具有道家色彩的“三才封髓丹”,“三才”指的是天、地、人,在方中就是天冬、熟地和人参,再加黄柏、砂仁、炙甘草。

这个方子当时用来降心火和滋肾水,治疗虚火上炎导致的遗精滑精。

从它的名称和其中的“三才”来看,似乎可以想像,它就是现在“潜阳封髓丹”的鼻祖,但是,三才封髓丹治疗的情况恰恰相反:是阴虚引起的,所以,“潜阳封髓丹”并不出自补土派的创始者,而是来自郑钦安的两个方子:原来各成一体的“潜阳丹”和“封髓丹”。

前者“潜阳丹”由砂仁、附子、龟板、炙甘草组成,有纳气归肾的作用,郑钦安是这样解释的∶“夫西砂辛温,能宣中宫一切阴邪,又能纳气归肾。

附子辛热,能补坎中真阳,真阳为君火之种,补真火即是壮君火也。

况龟板一物,坚硬,得水之精气而生,有通阴助阳之力,世人以利水滋阴目之,悖其功也。

佐以甘草补中,有伏火互根之妙,故曰潜阳”。

后者“封髓丹”也有纳气归肾的功效,又能补益三焦,郑钦安写道∶“夫黄柏味苦入心,禀天冬寒水之气而入肾,色黄而入脾,脾也者,调和水火之枢也,独此一味,三才之义己具。

况西砂辛温,能纳五脏之气而归肾,甘草调和上下,又能伏火,真火伏藏,则人身之根蒂永固,故曰封髓。

其中更有至妙者,黄柏之苦,合甘草之甘,苦甘能化阴。

西砂之辛,合甘草之甘,辛甘能化阳。

阴阳合化,交会中宫,则水火既济,而三才之道,其在斯矣”。

在阅读《医理真传》的过程中我们可以发现,这两个方剂经常用来治疗上火的现象,这类现象也被作者叫做“元气不纳”、“元气外越”、“真火沸腾”、“肾气不纳”、“气不归源”、“孤阳上浮”或者“虚火上冲”,意思都是一样的,指上身的一些症状∶面肿,目病,鼻病,耳痒,口臭,咽痛,咳嗽,面红等等。

为了解释这些现象,郑钦安还是用龙来做比喻∶“若虚火上冲等症,明系水盛(水即阴也),水盛一分,龙亦盛一分(龙即火也),水高一尺,龙亦高一尺,是龙之因水盛而游,非龙之不潜而反其常。

《中医火神派探讨》5《中医火神派探讨》5(五)医案例举和临床经验下面举火神派医家有关真气上浮各症的临床经验和若干案例,领略其理法方药特色。

应当指出,本节所论病症均系按阴阳辨诀判为真气上浮即虚阳上越所引起者,实热或阴虚阳浮引起者不在此例,读者自当明察。

1.齿牙肿痛吴佩衡治案:孙某,男,38岁。

受寒感冒,服辛凉解表银翘散一剂,旋即牙痛发作,痛引头额,夜不安寐,其势难忍。

牙龈肿痛,齿根松动,不能咬合,以致水米不进,时时呻吟。

舌尖红,苔薄白而润,脉虚数无力。

辨为表寒误服辛凉,寒邪凝滞经络,里阳受损,虚火上浮。

治宜宣散经络凝寒,引火归元,纳阳归肾,方用潜阳封髓丹加味:附片45g,炙龟板9g,肉桂9g(研末,泡水兑人),砂仁9g,细辛5g,黄柏9g,白芷9g,露蜂房6g,生姜12g,甘草9g。

煎服一次,牙痛减轻,夜能安寐,再服则疼痛渐止。

2剂服毕,牙龈肿痛痊愈(《吴佩衡医案》)。

此属虚火上浮所致牙痛,极易误为实火。

论其牙龈肿痛,舌尖赤红,似属外感火热。

然从病史看,受寒感冒,服辛凉之剂,旋即牙痛,显然不符。

舌尖虽红,但苔薄白而润,脉虚数无力,综合判断,属于“里阳受损,虚火上浮”,说到底是阴火。

潜阳封髓丹正为此类证候而设,故而效如桴鼓,其方由潜阳丹、封髓丹二方合成。

2.齿衄吴佩衡治案:王某,男,32岁。

患龈缝出血已久,牙床破烂,龈肉萎缩,齿摇松动,且痛而痒,屡服滋阴降火之品罔效。

余诊之,脉息沉弱无力,舌质淡,苔白滑,不思水饮。

此系脾肾气虚,无力统摄血液以归其经。

齿为骨之余,属肾,肾气虚则齿枯而动摇。

脾主肌肉,开窍于口,脾气虚而不能生养肌肉,则龈肉破烂而萎缩。

气者,阳也。

血者,阴也。

阳气虚则阴不能潜藏而上浮,阴血失守而妄行于血脉之外。

法当扶阳以镇阴,固气以摄血,俾阴阳调和则血自归经而不外溢矣。

拟方潜阳封髓丹加黑姜、肉桂治之:附片60g,西砂仁20g(研),炮黑姜26g,上肉桂10g(研末,泡水兑人),焦黄柏6g,炙甘草10g,龟板13g(酥,打碎)。

吴佩衡应用附子的经验吴佩衡应用附子的经验傅文录河南省驻马店市中医院(463000)吴佩衡教授(1886~1971),名钟权,云南四大名医之首,火神派当代重要传人之一。

笔者曾撰文称其为火神派重量级人物,人送雅号“吴附子”,足见其应用附子颇有特色。

由吴佩衡原著,吴生元、吴元坤整理新出版的《吴佩衡医案》一书,是我们研究与学习吴氏应用附子的重要资料,现就其书中应用研究附子的经验进行整理归纳如下。

1.附子应用,范围广泛《吴佩衡医案》一书中,共收集医案85例,其中应用附子的医案共计56例,占65. 9%,也就是说在其所治的病人当中,有约6成以上的人应用了附子,同时这也反证了过半数的病人为三阴虚寒病症。

在56例应用附子医案中,病种涉及内妇儿三科,且这56个医案之中,基本上涵盖了中医认为的外感与内伤两大病种。

内科病证涉及到(按现代病名分类)约30个病,如疟疾、重感冒、肠伤寒、头痛、咽炎、肺脓疡、肝炎、肝硬化、冠心病、胃病、便秘、蛔虫症、慢性支气管炎、哮喘、肾炎水肿、肾结石、睾丸病、牙痛、牙龈出血、眼病、风湿性关节炎、下肢静脉曲张、胆囊炎等。

妇科病症主要涉及到月经不调、妊娠出血、小产或产后出血、急慢性乳腺炎。

儿科病证主要涉及小儿发热、惊风、肺炎及麻疹合并症等病症。

内科病症治疗范围,年龄从13~64岁,最多的年龄阶段在20~30岁之间。

儿科病者年龄最小者2个月,大者13岁,年龄悬殊较大。

妇科病者年龄多在20~40岁之间。

2.附子量大,重视久煎吴佩衡教授,人送雅号“吴附子”,从这个雅号中我们就可以感知吴佩衡教授应用附子的风格,笔者曾撰文称其为“火神派重量级人物”,也是从他应用附子量大而说的。

纵观《吴佩衡医案》之中,吴佩衡教授应用附子的量是足够的大,如1例2个月小儿,患者急惊风,附片应用20g,对于1个2个月的小儿来讲,这个附子20g的剂量,已经是超乎于一般人的想像与胆识。

又案伤寒少阴阴极似阳证(肠伤寒),13岁之男孩,一起手吴佩衡教授就是附子250g,二诊渐加300g,400g,后又减至300g,共计服用12天左右,得以病愈。

刘渡舟医案小青龙汤一、咳喘(慢性支气管炎)刘渡舟医案:柴某某,男,53岁,1994年12月3日就诊。

患咳喘十余年,冬重夏轻,经过许多大医院均诊为“慢性支气管炎”,迭用中西药治疗而效果不显。

就诊时,患者气喘憋闷,耸肩提肚,咳吐稀白之痰,每到夜晚则加重,不能平卧,晨起则D吐痰盈杯盈碗,背部恶寒。

视其面色黧黑,舌苔水滑,切其脉弦.寸有滑象。

断为寒饮内伏,上射于肺之证,为疏小青龙汤,麻黄9克,桂枝10克,干姜9克,五味子9克,细车6克,半夏14克白芍9克甘草10克。

服7剂咳喘大减,吐痰减少,夜能卧寐,胸中觉畅,后以《金厦》桂苓五味甘草汤加杏、夏、姜正邪并顾之法治疗而愈。

(《刘渡舟临证验案精选》1996:1 8—19)按语:本案咳喘吐痰,痰色清稀,背部恶寒,舌苔水滑,为寒饮内扰于肺,肺失宣降所致。

与小青龙汤证机相符,服本方则使寒邪饮去,肺气通畅而咳喘自平。

二、百日咳陈玉铭医案:林某某,女,7岁。

剧烈阵咳,数十声连续不绝,咳至面色青紫,腰背弯曲,涕泪俱下,须吐出粘痰方告平息。

过一二小时,咳声复起,如此反复发作,一昼夜二三十次,绵延月余,累服地霉素等无效。

脸有浮肿,食欲不振,严重时咳嗽则吐,舌白喉干,脉紧而滑。

因拟小青龙扬与之:麻黄1.5克,桂枝3.4克细辛1.5克半夏3克五味子2克,百部3克。

守方不变,共服7剂痊愈按语,痰饮内停之喘咳,其辨证眼目是咳至吐出粘痰方息,面有浮肿,舌白脉紧而滑等,故与小青龙汤温化之,投之神效。

三、肺胀(肺炎)熊曼琪医案:张某某,女,26岁,1986年9月22日诊。

患者八天前郊游归来,当晚即发热、头痛,服感冒灵后症减。

次日发热38.5℃,伴咳嗽、气促、头痛,即到当地医院诊治。

血常规;白细胞12,600/立方毫米,中性82%,淋巴16%;胸透现有下肺炎。

肌注青、链霉素,口服四环素等药一周末效。

来诊时发热38.8℃,头痛,神疲乏力,咳嗽转频,气促、胸部憋闷,胀痛,痰多质稀,舌谈、苔心微黄,脉浮滑略数。

从《扶阳讲记》谈附子的临证应用——北京中医药大学博导论坛第四讲刘法洲老师从《扶阳讲记》(以下简称《讲记》)附2中指出:《周易》在提示阴阳矛盾的对立、依存和消长转化的运动中,始终强调了“阳主阴从”的两者关系,如《彖传》中说:“大哉乾元,万物资始乃统天。

”谈到“乾元”时则说是“乃顺承天”,其意是说,阳为统辖,阴为顺承。

附1中说,“在生理上,维持生命的正常生存是阳气,它关系到生命的强弱与存亡……在兵变过程中,矛盾的主要方面仍然是阳气。

”说得很好,早在《黄帝内经》时代,先哲就早已指出:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰……阳气者,烦劳则张,精绝辟积于夏使人煎厥……阳气者,大怒则形气绝而血菀于上,使人薄厥。

……阳气者,精则养神,柔则养筋……阳气者,一日而主外,平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭”。

可惜的是,先哲的话,没有被我们当代人所重视。

《讲记·扶阳理路》第二节从八个方面谈了我们当代人,体内阳气容易受到伤害的情形,讲得很中肯,很深刻。

卢崇汉老师说:“卢氏运用附子,没有脱离阴阳学说这一基本理论的指导。

”所以在谈附子的临证运用之前,有必要谈谈用现代人的视角如何解读中医的阴阳学说,因为真理有时是需要重新勾勒的。

纪由先生说(《阴阳初探》中国华侨出版社1996版):首先应了解人类所处的空间是属于阳性偏高的场。

按照阴阳的本性,在阳性偏高的场区,由于阴少阳多,已经获得阴性中和的阳性,必然把阴性排在内部,这就是阳为表阴为里的根本原因。

……这个空间属于阳性的光子还不能完全被淹没,是阳有余而阴不足(P57)。

那么,“动属阳就是阳性之间互相排斥争夺阴性的现象。

静是阴阳平衡时作用力相互抵消的现象”。

“阴性偏少,缺者为贵,来之不易的阴性,只能深藏在内,才不会轻易被夺走。

”而‘阳在外阴之使也,阴在内阳之守也’的提法,就非常形象地描述了这种关系。

P58, “人体的正常体温是36度,这个温度本身如果与阴阳完全平衡淹没状态的温度是摄氏零下273度相比,自身已经是阳性偏高的现象了。

刘渡舟医案一目录小青龙汤............................................................................................ 错误!未定义书签。

一、咳喘(慢性支气管炎)......................................................... 错误!未定义书签。

二、百日咳................................................................................. 错误!未定义书签。

三、肺胀(肺炎)......................................................................... 错误!未定义书签。

四、胸痹(冠心病)..................................................................... 错误!未定义书签。

五、悬饮(胸膜炎、胸腔积泊)................................................. 错误!未定义书签。

六、汗出..................................................................................... 错误!未定义书签。

七、呕吐(幽门不全性梗阻)..................................................... 错误!未定义书签。

八、遗尿..................................................................................... 错误!未定义书签。

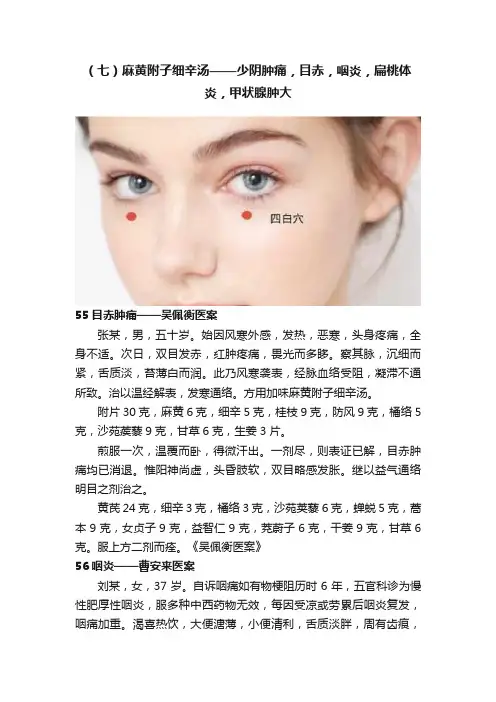

(七)麻黄附子细辛汤——少阴肿痛,目赤,咽炎,扁桃体炎,甲状腺肿大55目赤肿痛——吴佩衡医案张某,男,五十岁。

始因风寒外感,发热,恶寒,头身疼痛,全身不适。

次日,双目发赤,红肿疼痛,畏光而多眵。

察其脉,沉细而紧,舌质淡,苔薄白而润。

此乃风寒袭表,经脉血络受阻,凝滞不通所致。

治以温经解表,发寒通络。

方用加味麻黄附子细辛汤。

附片30克,麻黄6克,细辛5克,桂枝9克,防风9克,橘络5克,沙苑蒺藜9克,甘草6克,生姜3片。

煎服一次,温覆而卧,得微汗出。

一剂尽,则表证已解,目赤肿痛均已消退。

惟阳神尚虚,头昏肢软,双目略感发胀。

继以益气通络明目之剂治之。

黄芪24克,细辛3克,橘络3克,沙苑荚藜6克,蝉蜕5克,蒿本9克,女贞子9克,益智仁9克,茺蔚子6克,干姜9克,甘草6克。

服上方二剂而痊。

《吴佩衡医案》56咽炎——曹安来医案刘某,女,37岁。

自诉咽痛如有物梗阻历时6年,五官科诊为慢性肥厚性咽炎,服多种中西药物无效,每因受凉或劳累后咽炎复发,咽痛加重。

渴喜热饮,大便溏薄,小便清利,舌质淡胖,周有齿痕,苔白、脉沉紧。

根据《伤寒论》301条,遂用麻黄附子细辛汤加味;生麻黄10克,熟附子10克,细辛6克,桔梗3克。

三剂药后,咽痛止,余症亦减,继服6剂而愈。

《当代医家论经方》论:受凉则皮毛窍闭,太阳经郁;劳累则汗出阳泄,少阴之虚。

麻黄发太阳之寒,附子温少阴之寒。

厚朴半夏汤,治咽如有异物者,是甲木不降,因于胃逆,胃逆因湿。

本案之咽如有异物者,是少阴脏寒,咽痛病理,也就是咽痛,又有异物感。

此是浊阴上逆,经气结滞之象,此就是桔梗,降逆而开结滞病理。

病之根本,沉紧之寒也。

附子温沉紧之寒,则咽痛自愈。

57慢性咽炎——范中林医案李某某,男,36岁。

四川三台县某厂干部。

1971年5月,咽部有异物感,吞咽不利,并伴有项强、胸满、肩酸、背痛等证。

某某医院诊为“慢性咽炎”,服用炎得平、六神丸、四环素类,并外用冰硼散治疗,病势不减。

后续服清咽利膈、泄热解毒中药约半年,咽喉疾患益重,并出现恶寒身痛,胸憋气短,胃腹胀痛,完谷不化等证,自疑“癌”变,思想包袱沉重。

著名医家吴佩衡临床运用伤寒经方治病的特点吴佩衡先生是云南四大名医之一,毕生心血奉献于中医事业。

他对仲景《伤寒杂病论》有深入的研究和造诣,深得仲景医理、方术要旨,临证善于运用伤寒经方并且根据个人经验活用经方,收效显著。

标签:吴佩衡经方特点1 吴佩衡先生简介吴佩衡(1886~1971),名钟权,四川会理人。

出身农耕家庭,世代务农。

1921年吴佩衡至滇行医,被尊为云南四大名医之一。

他将毕生精力奉献于中医事业,倍受中医界同仁和广大群众的爱戴。

1930年,吴佩衡先生代表云南中医界应邀赴沪出席全国神州中医总会,抗议汪精卫取缔中医的反动条例。

1945年,创办《国医周刊》促进中医学术交流,1948~1950年间创立了云南第一所中医学校云南省私立中医药专科学校,任校长并兼教师之职;解放后,先后任云南省中医进修学校副校长、云南省中医学校校长、云南中医学院院长、中華医学会云南中医分会副会长、《云南医药杂志》编委员会副主任以及云南省政协常委等职[1]。

主要著作有《中医病理学》、《伤寒论条解》、《伤寒论新注》、《伤寒与瘟疫之分辨》、《附子的药理及临床应用问题》、《麻疹发微》、《吴佩衡医案》、《吴佩衡中药十大主帅古今谈》、《医药简述》等[2]。

吴佩衡先生从事中医教育和中医临床工作长达60余年。

18岁时,师从当地名医彭恩溥先生,20岁左右曾听学于火神派真传弟子卢铸之先生的“扶阳医坛”,其后深研《内经》、《难经》、《伤寒论》等经典著作及火神派创始人郑钦安先生的《医理真传》、《医法圆通》、《伤寒恒论》三部著作[3]。

吴佩衡先生积极促进云南省乃至西南地区中医事业的发展,汲取中医各家学说的基本思想,尤其是对仲景《伤寒杂病论》有深入的研究和造诣,强调辨证论治是治疗的准则,在六经辨证的学术思想指导下辨证用药,临证往往收效显著。

2 善用经方在外感疾病的治疗中,吴佩衡先生首先注重表证的及时处理,强调表证贵在早治、急治,以免导致病邪传变入里,伤寒表证初起时,能切实把握“太阳”一关,采用麻黄汤、桂枝汤、麻黄附子细辛汤等方剂施治,往往一汗而解。

火神派前列腺案列赏析火神派首领郑钦安首阐其义,奠定了理论基础:“天地一阴阳耳,分之为亿万阴阳,合之为一阴阳。

于是以病参究,一病有一病之虚实,一病有一病之阴阳。

知此,始明仲景之六经还是一经,人身之五气还是一气,三焦还是一焦,万病总是在阴阳之中。

”“总之,病情变化非一二端能尽,万变万化,不越阴阳两法。

若逐经、逐脏、逐腑论之,旨多反晦,诚不若少之为愈也。

”“予非爱姜、附,恶归、地,功夫全在阴阳上打算耳。

学者苟能洞达阴阳之理,自然头头是道,又奚疑姜、附之不可用哉。

”(《医法园通》)“万病总是在阴阳之中”,“功夫全在阴阳上打算”,是火神派的理论核心;以大剂附子、干姜为主,则是其主要用药特点。

为有助于理解这一理论,下面选析一些火神派这方面的案例,读者自然心领神会。

1 头痛邓某,男,成年。

初以受寒发病,误服辛凉,病经十几天,头痛如斧劈,势不可忍。

午后恶寒身痛,脉沉弱无力,舌苔白滑而不渴饮。

辨为寒客少阴,阻碍清阳不升,复因辛凉耗其真阳,正虚阳弱,阴寒遏滞经脉。

头为诸阳之会,今为阴邪上攻,阳不足以运行,邪正相争,遂致是症。

治以辅正除邪之法,麻黄附子细辛汤加味主之:附片100g,干姜36g,麻黄10g,细辛5g,羌活10g。

1剂痛减其半,再剂霍然而愈。

(《吴佩衡医案》)按如此暴痛如劈之头痛而能治愈,未用一味芎、芷、蝎、蜈之类套方套药,仗的是治病求本,从阴寒内盛着眼,以大剂附子、干姜取效,绝非“头痛医头,脚痛医脚”俗辈所及。

郑钦安《医法圆通》对此缬新凼?“因阳虚日久,不能镇纳浊阴,阴气上腾,有头痛如裂如劈,如泰山压顶,有欲绳索紧捆者,其人定见气喘唇舌青黑,渴饮滚汤,此属阳脱于上,乃属危候,法宜回阳收纳为要,如大剂白通四逆汤之类,缓则不救。

”吴氏正本于此。

2 牙痛孙某,男,38岁。

受寒感冒,服辛凉解表银翘散1剂,旋即牙痛发作,痛引头额,夜不安寐,其势难忍。

牙龈肿痛,齿根松动,不能咬合,以致水米不进,时时呻吟。

舌尖红,苔薄白而润,脉虚数无力。

-医药简述--吴佩衡医药简述吴佩衡卷一 1 祖国医学先天心肾和后天脾土之相互关系 1 一意义理论根据 1 二个人体会 3 卷二 4 中药十大主帅 4 一附子 5 二干姜 7 三肉桂8 四麻黄 9 五桂枝 10 六细辛11 七石膏12 八大黄12 九芒硝13 十黄连14 卷一祖国医学先天心肾和后天脾土之相互关系宇宙自然界是一个整体先有天地然后方有水火与金木此为土生四象之论据中土如轴四象如轮轴轮旋转不息即成为宇宙间之圆运动天是一个大宇宙人是一个小宇宙所以有天人相应之说因此学习祖国医学应先明确宇宙自然界之运动阴阳六气之变化五行生克之运行再结合人身阴阳五行六气之相应分析生理病理药物及治疗如此则易升歧黄之堂奥矣其次学习祖国医学如果不将先后天之关系彻底了解则在辨证诊治上不但疗效不高抑且容易误治而变证百出因为先天心肾是人身中最宝贵之主要生命线而后天脾肾也是人身中最宝贵之次要生命线先后天是紧密联系而不可分割的一个整体决不可只强调任何一方面而忽略另一方面现在分析如下一意义理论根据黄元御所著《少阴君火论》云热者少阴君火之所化也在天为热日在地为火在人为心少阴以君火主令手少阴心火也足少阴肾火也功大异气而以君火统之缘火位于上而生于下坎中之阳火之根也坎阳升则上交离位而化火火生于水是以癸水发气于丁火水化而为火则寒从热化故少阴之气水火并统而独以君火名也君火虽降于手少阴心而实升于足少阴肾阳盛则手少阴主令于上而癸水亦成温泉阴盛则足少阴司气于下而丁火遂为寒灰以丁火虽司气化而制胜之权终在癸水所恃者火生土以镇之但土虽克水而百病之作率由土湿湿则不能克水而反被水侮土能克水者惟伤寒阳明承气一证其余则寒水侮土者十九不止土溃则火败故少阴一病必寒水泛滥而火土俱负其热然也至于上热者此相火之逆也火中有液癸水之根相火上逆灾及宫城心液消亡是以热作凡少阴病热乃受累于相火实非心家之过而方其上热必有下寒以水火分离不交也见心家之热当顾及肾家之寒盖水火本交彼此相交则为一家不交则离析分崩逆为冰炭究之火不胜水则上热不敌下寒之剧不问可知也血根于心而藏于肝气根于肾而藏于肺心火上热则清心家之血肾火下寒则暖肾家之气故补肝之血则宜温补心之血则宜清补肺之气则宜凉补肾之气则宜暖此定法也解《太阴土论》云湿者太阴土气之所化也在天为湿在地为土在人为脾太阴以湿土主令辛金肺从土而化湿阳明以燥金主令大肠为燥金戊土从金而化燥戊土即胃土也己土之湿为本气脾戊土之燥为子气故胃家之燥不敌脾家之湿子不敢逆母命病则土燥者少而土湿者多也太阴主升己土升则癸水与乙木皆升土之所以升者脾阳之发生也阳虚则土实而不升己土不升则水木陷矣火金在上水木在下火金降于戊土水木升于己土戊土不降则火金上逆己土不升则水木下陷其源总由于湿盛也阴易盛而阳易衰故湿气恒长而燥气恒消阴盛则病阳绝则死理之至浅未尝难知后世庸愚补阴助湿泻火伐阳病家无不夭枉于滋润此古今之大祸也解《阳明燥金燥土论》云燥者阳明金气之所化也在天为燥在地为金在人为大肠阳明以燥金主令胃土从令而化燥太阴以湿土主令肺金从令而化湿胃土之燥子气而非本气子气不敌本气之旺故阴盛之家胃土恒湿肺金之湿母气而非本气母气不敌本气之旺故阳盛之家肺金恒燥太阴性湿阳明性燥燥湿调停在乎中气中气旺则辛金化气于湿土而肺不伤燥戊土化气于燥金而胃不伤湿中气衰则阴阳不交而燥湿偏见湿胜其燥则饮少而食减溺涩而变黄燥胜其湿则疾饥而善渴水利而便坚阴易进而阳易退湿胜者常多燥胜者常少辛金化湿者十之八九戊土化燥者百不二三阳明虽燥病则太阴每胜而阳明每负土燥而水亏者伤寒阳明承气证外绝无而仅有是以仲景垂法以少阴负趺阳者为顺缘火盛则土燥水胜则土湿燥则克水湿则反为水侮水负则生土负则死故少阴宜负而趺阳宜胜以土能胜水则中气不败未有中气不败而人死者医家识燥湿之消长则仲景堂奥可阶而升矣《中气论》又云脾为己土以太阴而主升胃为戊土以阳明而主降升降之权则在阴阳之交是谓中气胃主受盛脾主消化中气旺则胃降而善纳脾升而善磨水谷腐熟精气滋生所以无病脾升则肾肝亦升故水木不郁胃降则心肺亦降故金火不滞火降则水不下寒水升则火不上热平人下温而上清者以中气之善运也中气衰则升降窒肾水下寒则精病心火上火而神病肝木左郁而血病肺金右滞而气病神病则惊怯而不宁精病则遗泄而不秘血病则凝瘀而不流四维之病悉因于中气中气者和济水火之机升降金木之轴医书不解滋阴泻火伐削中气故病不皆死而药不一生盖足太阴脾以湿土主令足阳明胃从澡金化气是以阳明之澡不敌太阴之湿及其病也胃阳衰而脾阴旺十人之中湿居八九不止也胃主降浊脾主升清湿则中气不运升降反作清阳下陷浊阴上逆人之衰老病死莫不出此以故医家之药首在中气中气在二土之交土生于火而火死于水火盛则土燥水盛则土湿泻水补火扶阳抑阴使中气轮转清浊复位却病延年之法莫妙于此矣二个人体会依照以上论据我认为先天心肾为母后天脾胃为子君火生脾土相火生胃土君火为主相火为辅相火必须听令于君火君火煊耀则相火潜伏而肾脏温坎水上升而心脏凉凡阳盛健康之人其手少阴丁火主令于上则足少阴癸水不寒而温阴盛衰弱之人则足少阴盛水司气于下而手少阴丁火亦将熄灭君主健强则水火既济内脏安谧君主衰弱则水火不济内脏失调《素问·灵兰秘典论》云心者君主之官神明出焉主明则下安主不明则十二官危《阴阳应象大论》云壮火之气衰少火之气壮壮火食气气食少火壮火散气少火生气李念莪注曰火都阳气也天非此火即日光不能发育万物人非此火君火和相火不能生养命根是以物生必本于阳但阳和之火则生物亢烈之火则害物故火太过则气反衰火和平则气乃壮壮火散气故曰食气少火生气故云食火又曰阳气者身中温暖之气也此气绝则身冷而毙矣运行三焦熟腐水谷畴非真火之功是以内经谆谆反复欲人善养此火但少则壮壮则衰特须善为调剂世之善用苦寒好行疏伐者讵非歧黄之罪人哉由此可见壮火乃邪火而非真火也如温病暑病瘟疫病伤寒阳明白虎承气证湿热阳燥症等之邪火少火乃心脏之君火肾脏之命门火乃少阳相火等即真阳之火而非邪热壮火也邪热之壮火必须消灭真阳之少火则决不可损也凡心肾健旺之人则消化力强因少火生气子食母乳娘壮儿肥心肾衰弱之人则消化力弱脾胃病较多因少火弱生气少娘衰儿瘦乳哺不足也因此有实则泻其子虚则补其母之义世之患脾胃病消化不良或上吐下泻以及痞满肿胀等证虽属于后天脾胃之疾而先天心肾之衰弱实为主要原因如只重视后天之调理忘却先天心肾之关系徒治其末忽略其本病轻或有效病重则无益而有损但是如只重视先天心肾而忘却后天脾胃亦属片面看法因中气如轴四象如轮可见其关系之密切若只知后天犹如有轴无轮若只知先天又如有轮无轴均不可能成其为整个圆运动之作用矣在先后天之统一体中若无水火之升降焉有四象如轮之旋转因此君火旺则相火从令而潜藏蒸水化气而生津君火弱则相火违令而僭露寒水泛滥而成灾水底寒则龙雷升阴霾弥漫水底温则龙雷潜天朗气清易曰阳生阴长阴长阳消天一生水地二生火即天地交泰坎离相交水火既济万物皆春矣《素问·阴阳应象大论》云能知七损八益则二者可调不知用此则早衰之节也李念莪注曰二者阴阳也七损者阳消也八益者阴长也生从乎阳阳惧其消也杀从乎阴阴惧其长也能知七损八益察其消长之机用其扶抑之术则阳常盛而阴不乘二者可以调和常体春夏之令永获少壮康强是真把握阴阳者矣不知用此则未央而衰《中藏经》云阳者生之本阴者死之基阴宜常损阳宜常益顺阳者生顺阴者灭此数语亦可作七损八益之注陈修圆云金元四家各执己见刘河间书虽偏苦寒尚有见到之处朱丹溪虽未究源头却无支离之处张子和则瑕瑜参半最下是李东垣树论以脾胃为本立方以补中为先燥烈劫阴毫无法度此乃陈批评李东垣只重视后天脾胃之中气而忽视先天之元气此种看法颇有卓见兹引数方说明先后天之关系桂附理中汤如久泻不愈完谷不化或久痢红白并因此影响面足浮肿或腹中鼓胀食思精神缺乏者服之颇效缘此方是脾肾两补先后天并固方中理中汤温固脾胃之中气肉桂强心壮君火主令于上附子固肾温癸水补命门扶少火而生气故其效卓著如独用理中汤或四君子六君子归脾汤等专补后天脾胃之中气是否能制寒水补少火而使病痊洤愈尚属疑问又如四逆汤与通脉四逆汤均为姜附草三味药物亦是先后天脾胃兼顾之方能治几百种寒湿或虚寒大病因病加减应用无穷不但奇效且有起死回生却病延年之功此方以附子强心而暖肾水回阳生津而固肾气干姜温胃土之降甘草补脾土之升升降自如水火既济故成为整个圆运动之动力运动既圆则邪去正复回春而延年矣如将此方分成三个方剂1干姜附子汤2附子甘草汤3甘草干姜汤各方亦是先后天并重其变化治法又有分别。

吴佩衡——潜阳封髓丹临床运用(3)医案(笔者的一个病人)∶女,法国人,68岁,从小就有咳嗽(经常得支气管肺炎、父亲有哮喘),遇干燥、多风的天气减轻,秋、冬天气寒湿时加重。

其他症状:少气,吸气短,白痰,容易咳出来(发作时咳黄痰),胸中有压迫感,精神紧张时加重;有时口臭,唇边疱疹,牙齿松动,从小一直觉得身体内有热感,出汗,食欲及消化一般,偶尔打嗝,大便一天1到3次,夜里小便多,长久以来有疲劳感、身重感,腰软,膝关节痛,口渴,晚上想喝水(常温),以前月经量多,色红,血块多,少腹痛。

望诊:面红如妆,舌胖、嫩、青,苔腻淡黄、灰,舌下静脉突出。

脉迟弱、寸略滑浮。

诊断:咳嗽;上热下寒,痰湿阻肺治法:温水降火,除痰宣肺,佐以疏肝潜阳封髓丹+三子养亲汤+生麻绒、佛手、川芎、杏仁。

吃了2周的药后,咳嗽明显好转,痰基本消失,精力更好一些,口臭、口渴也减轻了。

胃部的不舒服和少气还在,守方去掉莱菔子。

到现在病情稳定,但还需继续服药。

分析∶《素问》《咳嗽论》曰:五脏六腑皆成咳嗽,非独肺也。

这位病人似乎表现出了一系列的热象(口臭、疱疹、面红、身体有热感),在这样的情况下用热性的附子不等于火上加油吗?如何解释呢?首先有必要辨别真伪,就是说病情的本质和可能出现的许多带着假象的'标枝’。

肾脏之虚表现得比较明显:吸气短、腰软、膝关节痛,夜尿、少阴脉,但热感和面红让人容易混淆真假。

通过细心观察可以发现,这里的面红实际上更像是在脸色苍白的基础上涂了一层红色,象化妆品一样。

这样的面色已经失去了《内经》《五脏别论》中所强调的光泽和隐秘不露之色,用“缟”这个字形容脸的五色是指各脏腑的色能从这种白色里透出来,表明脏腑的生理功能正常。

这里的情况不一样,因为在苍白无泽的基础上出现了红色,表现出阳虚的虚火,而不是阴虚的虚火,否则红色会更深,只局限于两颧。

关于从小有热感,是在总感到疲倦和患肺病的基础上,是不是等于先天不足呢?总之,这个症状跟《伤寒论》11条所说的情况是吻合的:“病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也”,这段话说明热象是假象,病的本质在于体内的寒。

著名中医学家吴佩衡,擅⽤附⼦有秘诀!⼈称“吴附⼦”的吴佩衡,是著名的中医学家、云南四⼤名医之⼀,从医六⼗余年,⼤⼒倡导经⽅学理,强调阴阳学说为中医理论的精髓,辨证论治为临证诊疗的准则,他尊古⽽不泥古,毕⽣坚持⾃⼰的信念,始终保持着坚韧不拔、百折不挠的精神,为中医学贡献了⼀⽣。

吴附⼦临证经验丰富,在⽤药⽅⾯,独步天雄,擅⽤附⼦!吴附⼦到底是如何⽤附⼦的?且看正⽂!吴⽒擅⽤附⼦,视“附⼦味温,⽕性迅发,⽆所不到,故为回阳救逆第⼀品药”(《中药⼗⼤主帅》)。

善于⼴⽤、重⽤、专⽤之,胆识兼备,屡起疑难⼤症,世誉“吴附⼦”,可谓实⾄名归。

其⽤附⼦风格、法度直逼郑钦安。

当代著名经⽅学家黄煌教授曾评价吴⽒:“他对附⼦的研究颇深,其医案中对阴寒证的识别、附⼦的⽤量以及那确切的疗效,既让你惊⼼动魄,⼜让你不由称奇叫绝!”(《医案助读》)1⼴⽤吴⽒治疗阴证,可谓⽅⽅不离附⼦。

但凡⾯⾊淡⽩⽆华或兼夹青⾊,倦怠⽆神,少⽓懒⾔,⼒不从⼼,动则⼼慌⽓短,⾃汗⾷少,畏⾷酸冷,溺清便溏,诸寒引痛,易感风寒,甚或形寒怕冷,⼿⾜厥逆,恶寒蜷卧,喜暖向阳,多重⾐被,⼝润不渴或渴喜热饮⽽不多,⾆质淡或兼夹青⾊,⾆苔⽩滑或⽩腻,脉象多见沉、迟、细、弱、虚、紧等症,都可以⽤附⼦治疗。

“凡遇阳虚不惮⽤姜附,且以⼈⾝脆薄,药必胜病之故,分两稍微加重,岂有他哉?诚以病情病势如此,不能不如此也。

乌附虽为毒药,若⽤之得当,煎之极熟则有⽴起沉疴之功”(《医验⼀得录》)。

在《吴佩衡医案》中,阴证计有55例,涉及内、外、妇、⼉、五官各科多个病种,每案均⽤附⼦,且均为君药,剂量恒重,远超过其他药味。

其中四逆辈37案,⿇⾟附⼦汤8案,含附⼦⽅如真武汤、乌梅丸、潜阳丹、应症⽅加附⼦等10案。

尤可钦者,孕妇患阴证,亦⽤附⼦,且量重惊⼈。

2重⽤作为⽕神派传⼈,吴⽒不仅⼴⽤附⼦,⽽且善⽤⼤剂量,惊世骇俗,可谓⽆出其右者。

他认为:“病⾄危笃之时,处⽅⽤药⾮⼤剂不能奏效。

读.书味“附子王”——吴佩衡临证风格(一)用药峻重,推崇“十大主帅”张景岳曾以人参、熟地、附子、大黄比喻为“药中四维”,推人参、熟地为良相,附子、大黄为良将,颇有见地。

但其用药,则多重相而轻将,用药不离熟地。

吴佩衡则善于用将,常用附子、大黄,起死回生,特色鲜明。

他以擅用附子著称,扩大来说,他擅用以附子为代表的峻重之药,这是其一个基本风格。

这有两点含义:其一,“峻”,指擅用峻烈有毒的药物,如附子、大黄等;其二,“重”,指剂量超重,“破格”超过常规。

合而言之,即用药峻重。

这两点,正是吴氏突出之处。

“病至危笃之时,处方用药非大剂不能奏效。

若病重药轻,犹兵不胜敌,不能克服……只要诊断确切,处方对证,药量充足,即能克敌制胜,转危为安。

古有‘病大药大,病毒药毒’之说,故面临危重证候勿须畏惧药毒而改投以轻剂。

否则杯水车薪,敷衍塞责,贻误病机则危殆难挽矣。

”(《吴佩衡医案》)在《医药简述》中,吴佩衡对附子、干姜、肉桂、桂枝、麻黄、细辛、石膏、大黄、芒硝、黄连10味药品的性味、功效,详予阐述,认为“此10味药品,余暂以十大主帅名之,是形容其作用之大也……据余数十年经验,如能掌握其性能,与其他药物配伍得当……不但治一般常见病效若桴鼓,并且治大多数疑难重症及顽固沉疴,亦无不应手奏效”。

考十大主帅诸药,有温热之附子、干姜、肉桂、细辛;解表之麻黄、桂枝;清凉之石膏、黄连;攻下之大黄、芒硝,均为经方常用主药。

临证善用附子、干姜、肉桂等以扶阳,每用石膏、大黄、芒硝、黄连以泻火驱邪,集寒热两类药物中之攻坚祛邪峻品,形成十分鲜明的重攻风格。

有学者对吴氏这一点大加赞赏:“有非常之医而后可使非常之药,有非常之药而后可疗非常之病。

欲救危笃于涂炭,解疾苦于倒悬者多藉峻猛之剂。

在吴氏手中,姜、附、麻、桂为消冰融雪,迎万物回春之丽照;石膏、硝黄乃沃焦救焚,滋万物于枯槁之甘露。

并认为四逆、承气为先后天并重之方,能起死回生应用无穷。

因而诸阳之不足皆可赖姜、附、肉桂扶阳抑阴,益火之源以消阴翳,补少火而生气;诸热之伤阴则可求硝、黄、石膏扶阴抑阳,壮水之主以制阳光,即泻壮火以免食气。

《吴佩衡医案》另述

摘要:吴佩衡作为云南四大名医之首,火神派的重要传

人之一,其学术思想和临床经验值得我们不断地进行挖掘和

研究。本文通过从理论思想、辨证技巧、用药方法等不同角

度研究《吴佩衡医案》,尝试挖掘吴佩衡学术内容的精华,

从而为当今中医对于吴佩衡先生的认识提供更为深入的参

考。

关键词:吴佩衡;名医经验;火神派;附子

中图分类号:R249 文献标志码:A 文章编号:

1007-234903-0012-03

吴佩衡,名钟权,云南四大名医之首。因为吴老强调阴

阳学说是中医理论的核心,并善用重用附子,人称“吴附子”,

他十分推崇郑钦安的学说,他曾说过“郑钦安先生的著作,是

在实践中阐扬仲景医学的真理,其独到之处能发前人所未

发,我认为在治疗疾病上很有价值,可以作为中医科学化的

基本材料。”所以被后世认为是火神派的重要传人。但我们深

入研究《吴佩衡医案》后发现吴佩衡学术思想不仅仅是扶阳,

吴老对《内经》、《难经》、《伤寒论》等经典著作均有深入的

研究和独到的见解。与其说吴佩衡是火神传人,不如说是经

方大家,因为从书中可以看出扶阳学术思想只是吴老学术思

想的亮点,而不是全部。我们在学习应用扶阳理论的同时,

应不断从内涵与外延方面挖掘整理吴佩衡学术思想,通过对

《吴佩衡医案》的研究,作者归纳了吴佩衡学术思想除扶阳

之外的其它学术精华,试论如下。

1究阴阳,祛邪火

吴佩衡老先生之所以成为火神派重要传人,乃是因为他

对温扶阳气之法及附子、干姜一类温热药物运用技术的炉火

纯青。而后世也有资料表明并非吴老偏用附子,而是被介绍

去的病人多是得了虚寒证而已。因为吴老认为“真阳之火能生

气,邪热之火能伤气;邪热之火必须消灭,真阳之火则决不

可损也。只有真气运行不息,才能生化无穷,机体才有生命

活动。”关于“真阳之火决不可损”这一点,在他的医案中次数

较多且大剂量的使用附子、干姜等辛热药物就可以验证。但

老先生在提出“真阳之火不可损”的同时,也提出了“邪热之火

必须消灭”。在《吴佩衡医案》85例医案中,使用石膏15案,

50 g以上3例,30 g以上8例,大黄12案。其白虎、承气

汤在瘟疫病、春温病、暑证、麻疹后等的应用中也是辨证准

确即加以应用,收效良好。由此可见,吴老的学术思想从整

体上来说仍是讲究辨证论治,阴阳平衡。

2主攻邪,攻为补

笔者在翻阅吴老医案的过程中,发现吴老的处方中很少

出现补益的药物,尤其在首诊中出现的更少。除沙参、麦冬、

当归合并用于瘟疫病、暑证、春温病导致的兼夹有虚的案例

外,黄芪等的使用也大多仅限于各类病证后期的调理。其处

方用药多是以十大主帅为代表的祛邪药物,首诊更是如此,

后经查阅资料得知吴老推重仲景学说,在用药方面崇尚“攻之

即所以补之”的理论。其尝引陈修园之说抒发己见:“以毒药

攻邪,是回生妙手,后人立补等法,是模棱巧术。”认为祛邪

为首要,邪去正自安,所以很少使用参、芪、地、归等补益

药,在首剂使用更是不多。

3崇经典,重经方

吴老擅用经方治病救人,曾多次使用经方使危重病人转

危为安,被传为佳话。读《吴佩衡医案》,在吴老先生的85

例医案中,首诊使用经方案例就有57例,约占总案例数的

67%,且临床疗效极好,可见老先生潜心研究医圣张仲景的

处方用药要旨,大有收获。老先生特别擅于运用先后天病重

之方干姜附子汤、附子甘草汤、甘草干姜汤等来壮人体心肾

之阳兼暖脾胃以帮助后天的气化,即益火之源以消阴翳,补

少火生气。处方用药灵活变通,胆大心细,多次大剂量的使

用附子治疗三阴病,救人于危难之际。同时拘泥于古方,擅

于配伍,例如附子配干姜以温中躁湿,配桂枝以强心,同时

配细辛、桂枝以温经散寒等。在其六十余年的行医生涯中,

吴老用《伤寒论》中的诸方得心应手,屡有奇效。

4精于辨证,大剂起效

吴佩衡老先生曾说:“病至危笃之时,处方用药非大剂不

能奏效。若病重药轻,犹兵不胜敌,不能克服。因此,处方

用药应当随其病变而有不同。……古有‘病大药大,病毒药

毒’之说,故而临危重证侯勿须畏惧药毒而改投以轻剂。否

则,杯水车薪敷衍塞责,贻误病机,则危殆难挽矣。”这一点

体现在老先生在辨证准确的基础之上,敢于大剂量使用药物

而起效。例如在瘟疫病燥热内结证案例中,吴老根据患者病

情辨证为邪热亢极灼阴之证,急宜大剂凉下以救真阴,缓则

真阴灼尽,危殆难治,遂投以清热凉下之剂,石膏用至60 g,

生大黄30 g,配合使用枳实、厚朴、芒硝、知母、生地等以

助君药凉下之力,患者服后即神识转清,脉静身凉。足以见

其辨证准确,且用药剂量充足。其在诊疗伤寒病少阴阴极似

阳证中应用附子就益发精熟,“吴附子”的雅称也是由此而来。

其在伤寒病少阴阴极似阳证的案例中附子、干姜用量极大,

附子最大用至400 g,而干姜最大剂量也用到了150 g。该案

例中,初诊时吴佩横老先生附子即用到250 g,干姜50 g,

然而患者服药后,出现整夜烦躁不宁,不能人寐的症状。吴

佩衡老先生仔细查看患儿后,认为患者阴寒太盛,而阳气太

虚,虽得阳药以助,然病重药轻,药力与病邪相攻,力不胜

病,犹兵不胜敌,故将附子用量加至每剂400 g,干姜也加

至每剂150 g,且让患者昼夜连服2剂,最终挽回厥脱重症。

读至此案,甚是感动,其辨证准确及处方药物用量之充足皆

令人惊叹。。

5药如用兵,擅用主帅

在吴老的医案中,附子、干姜、肉桂、桂枝、麻黄、细

辛、石膏、大黄、芒硝、黄连这十味药的使用案例数较高,

且皆为其针对临床所见各类病证所下处方中的主药,不可缺

失。吴老在他的《医药简述》一书中对这十味药的性味、功

效及临床应用有以下阐述:“此十味药品,余暂以十大主帅名

之,是形容其作用之大也。据余数十年经验,如能掌握其性

能,与其他药物配伍得当……不但治一般常见病效若桴鼓,

并且治大多数疑难重症及顽固沉病,亦无不应手奏效”_2 J。

在他的85医案中除了其中的4案以外,其余每案都使用了

这十味药物中的某一味或某几味。

上表中的十味药物即吴老口中的“十大主帅”,均为祛邪

之品。其中附子、干姜、肉桂、桂枝、麻黄、细辛药性辛热,

且部分药物属辛热药物中的峻猛之品。石膏、大黄、芒硝、

黄连性味寒凉,且属于寒凉药物中力道较大的几味。这两类

药物同时使用的案例不多,仅温清并用治疗腕腹痛、虚寒胃

痛和蛔厥腹痛的乌梅丸方与温通并用治疗气虚便秘的温脾

汤。附子、干姜、肉桂、细辛常同时用于各类阳虚寒证,需

要温通之力的则加以性温且能通达之桂枝。麻黄则多用于各

类需解表病证,若合阳虚则多与以上几味温阳药同用。四昧

寒凉药物亦根据临证所需选择应用,需清者用黄连、石膏,

需通者用大黄、芒硝,如需凉下救阴时则白虎、承气共用。

有些学者根据吴老的经验做出总结:“可见阴证阳证,无论微

甚,均可十大‘主帅’中求之,”如果能够熟悉其中配伍,则

“诸病几能迎治而勿多他求”。

6结论

吴佩衡老先生临证六十余年,虽然被中医界认为是扶阳

学派的代表人物,但从他的医案中可以看出其精于辨证论

治,讲究阴阳平衡,用药独具心得,临床经验极为丰富,远

不止“附子”一招,值得我们不断深入发掘,继承创新,正如

吴老所言“古今�t理,极而难穷,欲得一守约之道,实未易

也”。