云南澜沧江水系鱼类资源的保护及持续利用

- 格式:pdf

- 大小:304.76 KB

- 文档页数:7

云南生物多样性的现状及发展前景摘要:对我国云南的动物资源、植物资源,生态系统类型,物种遗传资源等进行的分析研究,论述了云南生物多样性丰富性和特有性等组成特征,并分析了云南生物多样性现在存在的问题,提出相应的保护对策,并且提出了关于云南生物多样性的一点展望。

关键词:云南;生物多样性;现状生物多样性是地球上的生命有机体几十亿年发展进化的结果,是地球生命的基础。

人类的发展归根到底也有赖于自然界中各种各样的生物[1]。

云南是我国野生生物种类和生态系统类型最丰富的地区,保存了许多珍稀、特有或古老的类群,是我国生物多样性重要类群分布最为集中,并具有国际意义的陆地生物多样性关键地区之一[2]。

然而,由于人类活动引起的生物资源不合理利用,生物多样性正以前所未有的速度遭受破坏,许多物种正在消失[3]。

因此,云南生物多样性的研究、保护与持续利用引起了国内外的广泛关注,成为国际社会和国内学者普遍关注的热点问题。

1云南生物多样性的现状云南省位于中国西南边陲,位于北纬21°8′32″~29°15′8″和东经97°31′39″~106°11′47″,北回归线横贯云南省南部。

云南全境东西最大横距864.9km,南北最大纵距990km,总面积39.4万km2,占全国陆地总面积的4.1%,居全国第8位。

全省境内海拔相差很大,最高点在滇藏交界的德钦县怒山山脉梅里雪山,其主峰卡格博峰海拔6740m;最低点在与越南交界的河口县境内南溪河与元江汇合处,海拔76.4m。

两地相距约900km,高低相差就达6000多m。

云南境内的陆生生态系统几乎包括了地球上所有的生态系统类型,主要类型包括森林、灌丛、草甸、沼泽和荒漠等。

根据云南省环境保护局的最新统计,森林生态系统以乔木为标志,主要有169类,占全国的80%;云南境内的森林生态系统类型多样,分布特点既有水平(纬度)上分布,又有垂直变化,反映出与其它省区所不同的独特性,可划分为热带雨林、季雨林、季风常绿阔叶林、思茅松林、半湿润常绿阔叶林、云南松林、温带针叶林、寒温性针叶林等类型;灌丛生态系统主要有寒温性灌丛、暖性石灰岩灌丛、干热河谷灌丛和热性河滩灌丛等4种类型;云南省草甸类型多样,分布广泛,主要分为高寒草甸、沼泽化草甸和寒温草甸3个生态系统类型;在云南境内还有与热带草原即稀树草原外观极为相似的“稀树灌木草丛”它是在原生森林长期不断地受到砍伐火烧后所形成的一种次生生态系统。

野生巨魾生物学特性研究作者:刘跃天田树魁冷云薛晨江李晓双付国宏来源:《现代农业科技》2010年第18期摘要通过对巨魾栖息的江河实地调查了解,共测量321尾巨魾外部形态,解剖其中61尾的内脏结构,对其中213尾野生活体进行人工驯养研究。

结果如下:巨魾为底栖肉食性淡水鱼类;其外部形态结构特征和消化系统有较好的适应性;肠长与体长比值为1.19,体长与体质量关系为M= 0.011L3.08 48;其成熟年龄大约为5龄,产漂浮性卵,有良好的繁殖特性。

关键词野生巨魾;外部形态;消化系统;食性;繁殖中图分类号 Q174 文献标识码A文章编号 1007-5739(2010)18-0302-02StudyontheBiologicalCharactersticsofWildBagariusyarrelliLIU Yue-tian 1TIAN Shu-kui 1,2*LENG Yun 1XUE Chen-jiang 1LI Xiao-shuang 1FU Guo-hong 3(1 Yunnan Academy of Fishery Sciences,Kunming Yunan 650111; 2 Yunnan Fishery Technical Extension Center;3 Hekou county fishery workstation of Yunnan)AbstractBy the field investigation of wild Bagarius yarrelli at the habitat river,measured the external morphology of 321 fish aggregately,among which there were 61 performed vivisection on innards structures and 213 wild living body researched under domestication. The results were obtained as following:Bagarius yarrelli was a kind of bottom-dwelling carnivorous fresh water fish, its external morphological structure characteristic and composition of digestive system demonstrated good adaptability;the ratio of intestine lengty and body length was 1.19, the relation of body length and body weight was M=0.011L3.084 8;its mature age was 5,the eggs were floating,and Bagarius yarnelli had a good propagation.Key WordsBagarius yarrelli;external morphology;digestive system;feeding habits;propagate巨魾(Bagarius yarrelli(Sykes))隶属于鯰形目、鮡科、魾属[1-2],因肉呈黄色,地方名叫“面瓜鱼”、“黄鱼”。

附件庐山西海鳡等7个国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区1.庐山西海鳡国家级水产种质资源保护区庐山西海鳡国家级水产种质资源保护区总面积21800公顷,其中核心区面积5667公顷,实验区面积16133公顷。

保护区核心区特别保护期为每年的3月1日至6月30日。

保护区位于江西省武宁县庐山西海水域,地理坐标范围在北纬29°11′59″至29°19′51″,东经115°06′51″至115°24′25″之间。

核心区位于庐山西海武宁县水域东部,是由6个拐点顺次连线所围的水域,拐点坐标分别为东山(115°21′30″E,29°18′57″N)、磨刀口(115°24′25″E,29°17′15″N)、长陵山(115°24′08″E,29°14′08″N)、杨洲(115°22′19″E, 29°11′59″N)、盘垅(115°19′07″E,29°14′36″N)和墨斗山(115°19′48″E,29°15′22″N)。

实验区位于庐山西海武宁县水域中西部,是由16个拐点顺次连线所围的水域,拐点坐标分别为武宁大桥南(115°06′51″E,29°16′46″N)、武宁大桥北(115°07′04″E,29°17′11″N)、田东(115°08′06″E,29°18′51″N)、王埠(115°11′28″E,29°19′51″N)、红岩潭(115°14′06″E,29°19′40″N)、巾口(115°16′06″E,29°19′32″N)、八里棚(115°17′47″E,29°19′04″N)、周田(115°20′38″E,29°19′20″N)、东山(115°21′30″E,29°18′57″N)、墨斗山(115°19′48″E,29°15′22″N)、盘垅(115°19′07″E,29°14′36″N)、洞坪(115°18′00″E,29°14′09″N)、罗坪(115°16′35″E,29°14′40″N)、东边(115°13′48″E,29°14′49″N)、关山(115°11′09″E,29°14′37″N)和凤口(115°10′42″E,29°14′35″N)。

中国野生鱼土著鱼类我国境内除了四大家鱼以及经济养殖鱼以外,还有很多野生鱼,只是由于人为原因很多江河鱼类资源接近枯竭,随着国家修复生态系统的重大举措的实施,长江流域将要实现长期的禁渔期,而且在长江上游已经建立了珍稀特有鱼类国家级自然保护区,受保护的鱼类有胭脂鱼、金线鲃、裂腹鱼、川陕哲罗鲑等。

接上篇文章继续介绍一些不常见少见的土著鱼及原生鱼。

如马口鱼、军鱼、大目华鳊、攀鲈、翘嘴鱼、红梢、青梢、黑鱼、黄尾鲴、大目华鳊等。

1、弓背鱼体型特殊,体长鳞小,状似机翼的横截面。

背鳍小且呈羽毛状,臀鳍狭长,沿腹缘之大部延伸并与尾鳍连成一体,波状运动沿臀鳍的全长进行,鱼体即可向前或向后游动。

平时弱不禁风的样子其实是阴险的捕食者,看见了猎物之后就靠底色和体型优势混入到背景中,然后迅猛的吞下猎物,再徐徐离开。

广泛分布于东南亚,是产地常见食用鱼,国内见于澜沧江。

2、泉水鱼因为嘴巴外观的特殊性,在贵州被称为“猪嘴鱼”。

在贵州中西部小到泉眼,大到江河,跨越长江-珠江流域的区域都可以见到身影。

幼年的泉水鱼很难看出具有较大个体的嘴巴形态,在胡须的长度、进食的动作上也和较大个体有明显差别。

3、岩原鲤鲤科原鲤属的鱼类,俗名水子、黑鲤鱼、岩鲤、墨鲤,是中国的特有物种。

在长江上游渔业中,经济价值较高。

产量不高,但它具有体腔小,肉原质嫩,味鲜美等优点,为人们所喜爱的上等经济鱼类。

随着长江上游支流筑坝闸的增加,阻隔了岩原鲤迁徙至产卵场的通路;再者高强度捕捞,尤其是大规模的电捕,对其资源的破坏极为严重;加之沿江工厂污水排放造成水质恶化等致危因素影响,而本种鱼类生长速度较为缓慢,群体得不到及时补充,故野生群体正趋于逐年减少。

4、裂峡鲃俗称巴红,鲤科,裂峡鲃属的一种鱼类。

生活于东南亚热带雨林带地区的平原河湖内。

喜缓流水域。

为杂食性鱼类。

在我国仅分布于澜沧江下游的云南西双版纳的勐腊及勐仑,南腊河的裂峡鲃种群还是很稳定。

国外分布于缅甸、越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来半岛、加里曼丹、苏门答腊及爪哇岛。

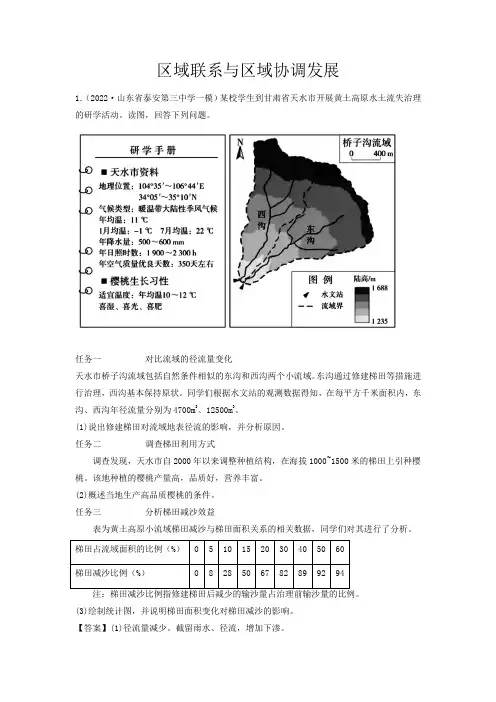

区域联系与区域协调发展1.(2022·山东省泰安第三中学一模)某校学生到甘肃省天水市开展黄土高原水土流失治理的研学活动。

读图,回答下列问题。

任务一对比流域的径流量变化天水市桥子沟流域包括自然条件相似的东沟和西沟两个小流域。

东沟通过修建梯田等措施进行治理,西沟基本保持原状。

同学们根据水文站的观测数据得知,在每平方千米面积内,东沟、西沟年径流量分别为4700m3、12500m3。

(1)说出修建梯田对流域地表径流的影响,并分析原因。

任务二调查梯田利用方式调查发现,天水市自2000年以来调整种植结构,在海拔1000~1500米的梯田上引种樱桃。

该地种植的樱桃产量高,品质好,营养丰富。

(2)概述当地生产高品质樱桃的条件。

任务三分析梯田减沙效益表为黄土高原小流域梯田减沙与梯田面积关系的相关数据,同学们对其进行了分析。

梯田占流域面积的比例(%)0 5 10 15 20 30 40 50 60梯田减沙比例(%)0 8 28 50 67 82 89 92 94(3)绘制统计图,并说明梯田面积变化对梯田减沙的影响。

【答案】(1)径流量减少。

截留雨水、径流,增加下渗。

(2)昼夜温差大;光照充足;土层深厚;环境质量好。

(3)根据黄土高原小流域梯田减沙与梯田面积关系的相关数据绘制即可。

随着流域梯田面积比例增加,梯田减沙比例增加,增加速度由快变慢。

【解析】本题以黄土高原水土治理为背景,涉及水循环、农业区位及区域生态环境相关知识,考查综合思维能力。

(1)结合材料可知,东沟通过修建梯田等措施进行治理后,年净流量明显小于西沟,原因是修建梯田可以增加植被覆盖率,减缓坡度,植物落叶及根系可以截留地表径流,减少流域地表径流量,增加下渗。

(2)该地樱桃品质高,主要结合当地自然环境特点进行分析,该地位于我国西北地区,属大陆性季风气候区,夏季光照充足,有利于植物光合作用,昼夜温差大,有利于有机质积累,海拔较高,人类活动影响小,环境污染小;黄土层深厚肥沃,光、热、水、气、土等主要自然条件匹配合理。

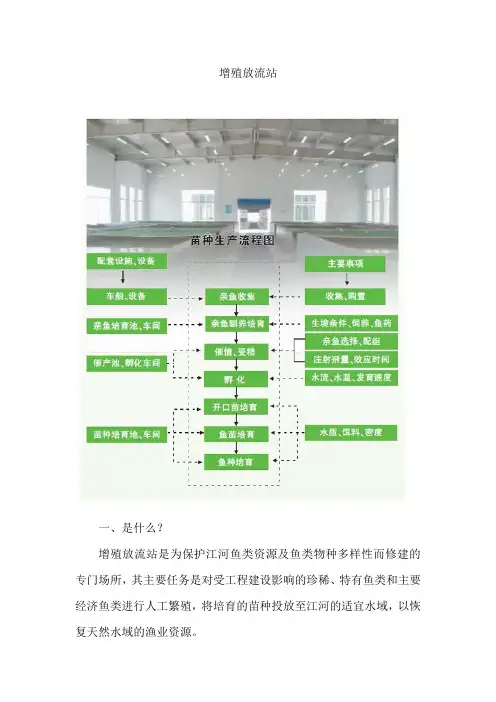

增殖放流站一、是什么?增殖放流站是为保护江河鱼类资源及鱼类物种多样性而修建的专门场所,其主要任务是对受工程建设影响的珍稀、特有鱼类和主要经济鱼类进行人工繁殖,将培育的苗种投放至江河的适宜水域,以恢复天然水域的渔业资源。

二、怎么做?鱼类增殖放流是一项复杂的生产系统。

生产工艺流程包括苗种生产和放流两大部分,而苗种生产包括亲鱼收集及检疫、亲鱼培育、人工催产、孵化和苗种培育等方面的工作。

鱼类增殖站设计应考虑养殖对象的习性要求,提供鱼类栖息生长所需的舒适环境,并选择水源条件好、交通方便、便于管理、地形开阔、利于工程布置的场地进行建设。

鱼类增殖第一步是"亲鱼培育"。

按照"优生优育"原理,亲鱼应从工程影响河段或邻近水域收集的体质健康的野生亲本中挑选。

亲鱼培育到性成熟以后,就可以选择条件好的雌、雄鱼进行人工繁殖。

鱼类属于体外授精动物,人工养殖条件下一般需要使用催情药物使配对的雌、雄鱼性腺发育同步,有的鱼类能够自行"交配",有的鱼类则需要人工取精、卵混入容器中搅拌授精,受精卵经过一定时间的胚胎发育就能孵化出鱼苗。

从鱼苗到大规格鱼种,就如人类的婴儿到青少年,不同的发育阶段需要不同的培育条件,这个时间一般需要一个月到半年。

待培育到一定的大小后,就可以进行放流。

苗种放流一般在春夏季或秋季进行。

对于特定的水域,放流数量的确定需要考虑生态承载力和各种鱼类之间的竞争关系问题。

苗种放流前要进行检验检疫,运输前要经过消毒处理。

到达目的地后,要对苗种进行过渡培育,也就是选择在库湾或河流岸边水深3m~5m的缓流水域设置鱼种网箱或围网进行适应性训练;放流前还需要根据放流鱼类的种类、规格等选择适宜的标记方法进行标记,以便掌握放流种类的移动分布规律、评估放流效果。

三、效果如何?鱼类增殖放流是世界各国普遍采用的渔业资源恢复措施。

我国增殖放流的历史可以追索到明嘉靖年间绍兴河道养鱼,但真正意义上的增殖放流是二十世纪30年代浙江沿海的鱼类标志放流试验。

地理人教版必修三3.2河流流域的综合利用与治理以黄河为例练习(含解析)【答案】【小题1】C【小题2】B【解析】本题考查红水河水力资源丰富的主要原因。

河流水能资源丰富与否主要取决于河流落差和径流量。

由材料和所学知识可知,红水河位于亚热带季风气候区,降水丰富,河流径流量大;该河流经地区地形崎岖,落差大,形成丰富的水力资源,①③对。

故选C。

本题考查红水河流域综合开发利用的方式。

该地区没有铁矿石资源,不适宜发展钢铁工业,①错;结合图示信息可知,该地区有丰富的有色金属矿,利用水能资源可发展有色冶金工业,②对;该地区属于亚热带季风气候,适合水稻的种植,③错;可以利用水面进行水产养殖,④对。

故选B。

伏尔加河是欧洲第一大河,河流全长3688km,干流总落差256米。

伏尔加河的大规模开发主要以修筑大型水利枢纽、进行阶梯开发为重点,通过对流域进行综合开发,促进了流域经济的发展。

下图左图示意伏尔加河流域图,右图示意里海湖面海拔变化,读图完成下题。

1.甲乙水库主要功能分别是A. 甲以发电、航运为主,乙以灌溉为主B. 甲以航运为主,乙以治沙为主C. 甲以储水为主,乙以防海水倒灌为主D. 甲以防洪为主,乙以为城市提供淡水为主2.若在该河上中游修建大型水库,将导致河口及附近水域A. 三角洲面积缩小B. 生物多样性增加C. 水位季节变化增大D. 河口盐碱化加剧3.下列关于伏尔加河的叙述,错误的是A. 流经森林带、森林草原带和草原带、半荒漠和荒漠B. 下游气候干旱,蒸发旺盛,支流少C. 以夏季洪涝为主D. 下游多沙洲、浅滩【答案】【小题1】A【小题2】D【小题3】C 【解析】本题考查水库的功能。

从图中可读出伏尔加河的流向是自北向南,注入里海;甲位于河流中上游,以发电、航运为主,乙位于河流中下游,以灌溉为主;A正确。

故选A。

本题考查修建水库带来的影响。

若在该河中上游修建大型水库,河口泥沙来源变少,但是入湖水量减少,湖面下降,三角洲面积总体变大,A错;入湖水量减少河口盐碱度会增加,D对;湖水的盐度增大,生物多样性减小,B错;水库具有调节作用,水位季节变化变小,C错。

云南澜沧江水系鱼类资源的保护及持续利用* 周 伟 韩联宪 (西南林学院,昆明650224) 摘 要 澜沧江流域的经济建设正在迅速兴起,生物资源的保护和持续利用关系

到子孙后代,必须引起高度重视。水生生物,尤其是鱼类资源的保护和持续利用澜沧江水资源是一引人瞩目的大课题。建国后许多研究机构和大专院校先后多次对澜沧江鱼类调查,经过40多年的调查采集,共纪录137种土著鱼类,另有15种引入鱼类。本文就澜沧江的鱼类分类、区系组成及特点、鱼类资源现状及影响鱼类生存的因素、鱼类资源的保护和持续利用等阐述了作者的观点。 关键词 澜沧江 鱼类区系 资源 保护 持续利用

澜沧江系湄公河上游,起源于我国青海玉树,于德钦北部进入云南省,一路逶迤向东南而下,穿越高山峡谷,流经7个地(州)、30个县,至勐腊县出境,入老挝称湄公河。湄公河流域包括了中国、缅甸、泰国、老挝、越南、柬埔寨等6个国家,被誉为东方的多瑙河。湄公河干流全程长4 661km,其上游澜沧江全长2 160km,在云南境内长1240km,约为河流全长的1/4。澜沧江在云南省六大水系中为第二大河,流域面积9.0×104km2,天然落差4 582m,

水能理论蕴藏量2 544.96万kW。因此,对澜沧江水资源的开发利用一直是引人瞩目的问题,在云南省境内就利用澜沧江水利资源,已开发建设或拟建设8级电站,包括功果桥、小湾、漫湾、大潮山、糯扎渡、景洪、橄榄坝和勐松等(仇国新,1996)。湄公河流域蕴藏着丰富的矿产资源、水利资源和动植物资源。由于湄公河横跨寒、温、热三带,生物分化十分强烈,是世界上生物多样性最丰富的地区之一;也是国际、国内21世纪列为重点开发的地区之一。水生生物,尤其是鱼类资源的保护和持续利用与湄公河水资源的充分利用是一引人瞩目的大课题。

1 鱼类学研究简况

自20世纪50年代开始,国内不断有大专院校和科研院所对澜沧江不同江段进行鱼类资源考察和标本采集。1958年中国科学院昆明动物研究所建所,曾成立西双版纳考察队对动物资源进行综合考察,从此揭开了西双版纳神秘的面纱,收集了许多标本,发现了一些鱼类新种和新纪录(李树深,1973,1984;黄顺友,1979,1981)。此后,云南大学、中国科学院动物研究所、中国科学院水生生物研究所、中国科学院南京地理和湖泊研究所、中国科学院

* 云南省应用基础研究基金资助项目的部分工作。 云南澜沧江水系鱼类资源的保护及持续利用 283 昆明动物研究所等单位都先后组织过对澜沧江鱼类的考察,考察结果以澜沧江鱼类为题,或者以某一特定类群专题研究的形式发表在全国各类期刊或著作中(张春霖,1962;李思忠,1976;伍献文等,1964,1979;陈景星,1980;朱松泉,1982;郑慈英等,1982;莫天培,1986;褚新洛,1987;刘振华等,1987)。从采集点来看,以西双版纳居多,采集到的标本数量和种类也较为丰富,其余江段则多为零星考察。从系统采集和调查这一角度来说,迄今尚无云南省澜沧江段鱼类资源的系统、全面考察。 系统纪录澜沧江鱼类的当推《云南鱼类志》(褚新洛等,1989,1991),该书澄清了分类学中的一些混乱,确认了一些种的有效性等问题,共纪录鱼类124种,隶属于18科68属;相邻的怒江和元江水系分别纪录9科29属43种和15科60属85种。澜沧江鱼类的种类和科、属组成与怒江和元江的相比,数量均多得多,这表明了澜沧江水系鱼类的丰富性和多样性。

2 澜沧江鱼类区系特点 2.1 分类概况 自《云南鱼类志》出版后,近年又相继有一些关于澜沧江鱼类的研究报道,综合收集各种资料,加上作者验证近年采到的一些标本,现在已知澜沧江共记载土著种类137种,隶属于6目18科,71属(表1)。其中5个科即双孔鱼科Gyrinocheilidae、粒鲇科Akysidae、刀鲇科Schilbidae、鱼芒科Pangasidae、攀鲈科Anabantidae,在国内仅分布于澜沧江。此外,尚有引

入种类15种。 284 面向21世纪的中国生物多样性保护 2.2 鱼类地理学特征 2.2.1 鲤形目和鲇形目构成了澜沧鱼类的主体 澜沧江下游鱼类由6目18科71属137种组成,其中鲤形目有50属、99种,其次为鲇形目,有13属27种,这两个目构成澜沧江鱼类的主体,它们分别占了总属数的70.4%和18.3%,总种数的72.3%和19.7%。在鲤形目中又以鲤科的属种占绝对优势,计有37属72种,为鲤形目数的 74.0%和种数的 72.8%。鲤科中以鲃亚科Barbinae(29种)分化最为显著;鲤科的鱼丹亚科Danioninae(11种)和野鲮亚科Labeoninae(12种)、鳅科的条鳅亚科

Nemacheilinae (12种)鲇形目的鮡科Sisoridae(13种)种类也不少。 在澜沧江水系,鲤科鱼类12个亚科中缺鲢鳙亚科、雅罗鱼亚科和鲴亚科的自然分布,其中雅罗鱼亚科和鲴亚科的分布南限仅到元江。与北面的元江水系相比,澜沧江的鲃亚科所占的比重有所上升。再往南,到了怒江水系,鮈、鳅鮀、鳑鲏和鲌等亚科的鱼类趋于绝迹。 2.2.2 鱼类区系组成分析 在我国广东三水盆地及其邻近地区的老第三纪湖相沉积中发现一批鱼类化石,它们主要为鲤科的鲃亚科和鱼丹亚科的种类,其次还有鲿科和鮨科种类(王将克等,1981)。十分近似的

鱼类化石也曾发现于苏门答腊。从目前不完整的化石资料推断,这种以原始的鲃亚科和鱼丹亚

科鱼类为主体的淡水鱼类区系可能一直延续到中新世。湄公河位于上述两个地区之间,可以推测,在现生澜沧江水系鱼类中,鲤科的鲃亚科、鱼丹亚科及鲿科和鮨科种类为老第三纪已出

现的原始鲃亚科、鱼丹亚科及鲿科和鮨科种类的直接后裔;新第三纪之后,随着青藏高原隆起

而出现的热带、亚热带山溪急流鱼类,如野鲮亚科、条鳅亚科、平鳍鳅科、鮡科,以及在此之后在东南亚起源的纯淡水鱼类或由海洋鱼类派生的属种,如沙鳅亚科、胡鲇科、长臀鮠科、颌针鱼科、鰕虎鱼科、鳢科、刺鳅科等。这些鱼类是澜沧江鱼类区系中的固有成分。 在新第三纪后期,全球性气温下降,温暖地带的范围逐步向南退缩,原有的适应于热带和亚热带气候的原始鲃亚科、鱼丹亚科等鱼类在北方逐步减少。在经历第四纪冰期之后,保留

于我国东部江河平原地区的原始鱼丹亚科鱼类派生出来较能适应寒冷环境的雅罗鱼亚科、鮈亚

科,并由它们再派生出鲢亚科、鲌亚科、鳅鮀亚科、鳑鮍亚科和鲴亚科,它们组成了东亚特有的淡水鱼类区系(陈宜瑜等,1986)。它们向南扩散大部分类群到达了元江水系,而这些类群中最终仅有鮈亚科、鲌亚科、鳅鮀亚科、鳑鮍亚科扩散到了澜沧江,并成为它们扩散的最南缘。 云南澜沧江水系鱼类资源的保护及持续利用 285 2.2.3 鱼类的分布特点 鱼类的分布受海拔和气候的影响,许多类群具有一定的分布范围,如魨形目、鲈形目、鲤形目的双孔鱼科仅局限于低海拔热带地区。而占比重很大的鲤科鱼类和鲇形目鱼类的分布则随着海拔的升高,出现类群的替代,适应暖水性的类群,如鲤科的鲃亚科和野鲮亚科、鲇形目的鱼芒科、刀鲇科和鲿科的鱼类逐渐减少,代之以次生性适应较低水温和湍流生境的鲤科

裂腹鱼类和鲇形目的鮡科鱼类。鱼类分布的另一特点是,在干流中多大中型中上层鱼类,而在小支流则多见适应急流生境的底栖种类。 2.2.4 鱼类分化强烈,特有种多 澜沧江由于流程长,且环境变化大。为鱼类物种分化提供了得天独厚的条件,形成了一批中国或云南特有的种类。集中表现在两个方面:一方面,在高海拔地区鲤科裂腹鱼类和鮡科鱼类呈现强烈的种、属分化,它们构成了特有属、种的一部分;另一方面,与澜沧江相连的湖泊,如洱海等,环境条件与江河迥然不同,形成了鲤科鲤属和鳅科副鳅属的一些特有种。

3 鱼类资源现状及其影响鱼类生存的因素 3.1 鱼类资源现状 3.1.1 种类数目少 尽管云南省澜沧江水系的鱼类种类与相邻的怒江及元江相比鱼类种类数量多得多,但与其下游相邻的江段相比,种类明显少得多。这种差异在一定程度上反映了上游与下游间环境等各方面的差异,但还不能作为惟一解释湄公河上下游鱼类种类、数量差异的原因。至少还有另外一个不可忽视的主要原因,即对整个江段的调查工作还不够深入和彻底。 3.1.2 天然渔产量低 澜沧江流域虽然蕴藏着丰富的鱼类种质资源,但其河流天然渔产量不高。这就是所谓的种类丰富,但种群数量不大的直接体现。影响天然渔产量的重要、直接的因素是自然环境严酷,食物匮乏限制和影响了鱼类的生长。再加上其他一些自然因素限制了对鱼类的捕捞,如:捕捞网具因干流河底岩多滩急,难于操作等,所以能捕捞起来的数量有限,多为渔民或沿江居民自捕自食,偶有上市的情况。而在澜沧江的一些支流和森林茂密的山涧溪流中多广泛生活着食用价值不大、但具有一定科研价值和观赏价值的小型鱼类。 3.2 人类活动对鱼类资源和多样性的影响 3.2.1 水质污染和森林砍伐等造成栖息地的受胁破及破坏 污染源来自3个方面;首先是农业上使用的农药、化肥随地表径流汇入江河;其次是工业废水(造纸及纸制品业、制糖业、有色金属采选业及冶金加工业等);再次是生活污水。云南省澜沧江水系共有大小支流96条,由于城镇人口和工业多集中在支流,且分布不均匀,所以各支流的污染程度不一。1986年对西双版纳勐腊考察时,在县城旁边的南腊河可采到近20种鱼类,而1989年再次对南腊河考察时,由于其上游建立了糖厂,河流水质发生了根本变化,水绵、水藻等生物不复存在,也没采到任何鱼类标本。 森林的大量砍伐和植被的破坏导致许多支流季节性干涸,或者源头向干流方向萎缩,鱼类的栖息地被破坏,而更严重的是一些上溯到支流产卵的鱼,因丧失了产卵环境,后代繁衍被中断。1989年3月对勐海的流沙河考察时,较大的二级支流几乎断流。双孔鱼Gyrinocheilus