《国际经济学》

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:9

国际经济学(第三版)案例参考答案冯德连主编绪论案例参考答案 (2)第一章案例参考答案 (2)第二章案例参考答案 (3)第三章案例参考答案 (4)第四章案例参考答案 (4)第五章案例参考答案 (4)第六章案例参考答案 (4)第七章案例参考答案 (5)第八章案例参考答案 (5)第九章案例参考答案 (5)第十章案例参考答案 (7)第十一章案例参考答案 (8)第十二章案例参考答案 (8)第十三章案例参考答案 (9)第十四章案例参考答案 (11)第十五章案例参考答案 (11)第十六章案例参考答案 (14)第十七章案例参考答案 (15)第十八章案例参考答案 (15)绪论案例参考答案1.答案:主要包括七大主题:贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调,以及国际资本市场。

该教材提出了其他作者没能系统论述的新观点:汇率决定的资产市场分析方法;规模报酬递增与市场结构;政治学与贸易政策理论;国际宏观经济政策协调;世界资本市场与发展中国家;国际要素流动。

2.答案:答案是肯定的,但是历史表明政治力量可以超越技术进步的作用。

(参阅[美]克鲁格曼、奥伯斯法尔德著的《国际经济学:理论与政策》(第八版),中国人民大学2010年版,第18-19页)。

引力模型:在其他条件不变的情况下,两国间的贸易规模与两国的GDP 成正比,与两国间的距离成反比。

公式为:ij j i ij D Y Y a T ⨯⨯= ij T 是i 国与j 国间的国际贸易额,i Y 是i 国的GDP ,j Y 是j 国的GDP ,ij D 是两国间的距离。

第一章案例参考答案1.答案:(1)发展中国家的经济地位决定贸易的规模经济收益主要流向发达国家。

(2)市场经济体制和多边贸易体制在全球的发展,对谋求贸易利益的政策实施空间造成约束。

(3)技术上的差异使得欠发达国家处于国际分工体系的下端。

2.答案:上世纪50年代初,普雷维什(Prebisch )和辛格(Singe )的研究形成了著名的普雷维什-辛格假说,即初级产品相对于工业制成品的贸易条件存在持续下降的趋势,国际贸易产生的贸易所得的分配因此是向主要出口工业制成品的发达国家倾斜的,而出口初级产品为主的发展中国家则处于不利的地位。

第一章练习与思考参考答案1.答:生产可能性曲线相同且为直线。

在自给自足经济下,各国将在生产可能性曲线与其社会无差异曲线的切点,E A 和E B 上达到均衡。

需求条件的不同导致了各国在自给自足经济下的生产与消费的不同选择,但这些不同并不会引起两国之间相对价格的差异,两国的国内价格水平是相同的。

因此,不存在着贸易的基础。

2.答:因为,相对价格使得国际贸易成了物物交换的世界,消除了货币幻觉。

3.答:贸易后,国际相对价格将更接近于大国在封闭下的相对价格水平。

小国福利改善程度更明显些。

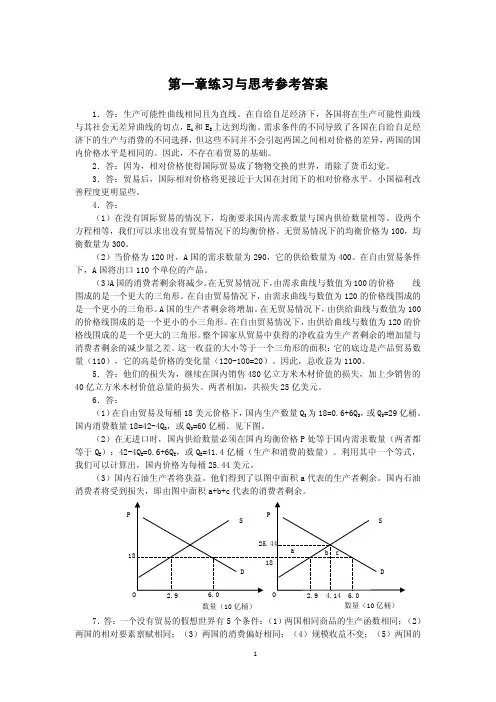

4.答:(1)在没有国际贸易的情况下,均衡要求国内需求数量与国内供给数量相等。

设两个方程相等,我们可以求出没有贸易情况下的均衡价格。

无贸易情况下的均衡价格为100,均衡数量为300。

(2)当价格为120时,A 国的需求数量为290,它的供给数量为400。

在自由贸易条件下,A 国将出口110个单位的产品。

(3)A 国的消费者剩余将减少。

在无贸易情况下,由需求曲线与数值为100的价格线围成的是一个更大的三角形。

在自由贸易情况下,由需求曲线与数值为120的价格线围成的是一个更小的三角形。

A 国的生产者剩余将增加。

在无贸易情况下,由供给曲线与数值为100的价格线围成的是一个更小的小三角形。

在自由贸易情况下,由供给曲线与数值为120的价格线围成的是一个更大的三角形。

整个国家从贸易中获得的净收益为生产者剩余的增加量与消费者剩余的减少量之差。

这一收益的大小等于一个三角形的面积:它的底边是产品贸易数量(110),它的高是价格的变化量(120-100=20)。

因此,总收益为1100。

5.答:他们的损失为,继续在国内销售480亿立方米木材价值的损失,加上少销售的40亿立方米木材价值总量的损失。

两者相加,共损失25亿美元。

6.答:(1)在自由贸易及每桶18美元价格下,国内生产数量Q S 为18=0.6+6Q S ,或Q S =29亿桶。

国内消费数量18=42-4Q D ,或Q D =60亿桶。

《国际经济学》课程教学大纲课程编号:课程英文名称:International Economics课程类别:专业基础课课程性质:必修课学分:3 总学时:54 理论学时:54 实验学时:0 开课对象:国际经济与贸易本专科开课分院、系:外语外贸学院一、课程的性质、目的和任务国际经济学是高等学校经济管理类专业的一门重要的专业基础课。

通过本课程的学习,可以使学生进一步理解国际经济现象,并提高学生分析和解决国际经济问题的能力。

通过开设国际经济学,使学生进一步掌握国际经济运行过程中的一般规律,进一步理解国际经济现象,从而更好地为我国社会主义现代化建设服务.二、先修课程及预备知识先修课程:《微观经济学》、《宏观经济学》三、教学目的与要求不同高等院校、不同学者对《国际经济学》课程的内容体系的理解存在较大的差异,可以说,有多少种公开出版的《国际经济学》教材,就有多少种观点.目前,国内外公开出版的《国际经济学》教材有100多种,仅在我国境内以中文发行的就有40多种。

我们的安排是,除绪论外,国际经济学内容分五篇,20章。

前三篇为国际贸易部分,后两篇为国际金融部分。

第一篇:国际贸易基础。

第二篇:国际贸易政策与措施.第三篇:要素国际流动。

第四篇:国际收支与汇率决定。

第五篇:开放经济下宏观经济政策。

通过本课程的教学要使学生达到以下目的和要求:1.要求学生不仅能了解战后科学技术所促进的生产力大发展及其带来的经济全球化以及在这种背景下学习国际经济学的必要性,而且更要以辩证唯物主义的思想和马克思主义的经济理论为指导,坚持四项基本原则,正确辨别国际经济学中的基本理论,去粗取精,为我所用。

学生对国际经济学课程的整个体系有明确的把握,并做到理论与实践想结合.2.要求学生掌握国际贸易发生的基本原因即国际贸易的基本理论,特别是当代经济全球化条件下国际交换的必然性以及国际交换活动的一般规律,以及根据这些贸易理论而应该采取的贸易政策.3.要求学生认识到以跨国公司为主要载体的生产要素国际流动对国际经济一体化和经济全球化的巨大影响以及对一国经济发展的影响。

《国际经济学》教案一、引言国际经济学是一门研究全球范围内经济活动和国际经济关系的学科。

本教案旨在帮助学生全面了解国际经济学的基本概念、原理和国际经济政策,并培养他们的分析和应用能力,以应对全球化时代面临的经济挑战。

二、教学目标本课程的主要目标是:1. 使学生了解国际经济学的基本概念,包括贸易、汇率、国际投资等;2. 培养学生分析国际经济现象和问题的能力;3. 启发学生关注国际经济政策对经济发展的影响;4. 帮助学生认识到全球化的挑战和机遇,并提高其应对能力。

三、教学内容本课程的内容将包括以下主题:1. 国际贸易理论与政策- 比较优势与绝对优势理论- 国际贸易的机会成本与相对价格- 贸易限制与保护主义政策- 自由贸易与区域贸易协定2. 汇率与国际金融市场- 汇率的决定与浮动- 汇率制度与外汇市场- 汇率政策与汇率风险管理- 国际资本流动与国际金融危机3. 国际投资与跨国公司- 直接外国投资与外国直接投资- 国际投资的动因和影响因素- 跨国公司的全球化战略与运营- 跨国公司对国家和全球经济的影响4. 全球化与发展经济体系- 全球化的定义、动力和影响- 发展经济体系的问题与挑战- 国际合作与全球经济治理- 区域经济一体化与一带一路倡议四、教学方法为了达到上述目标,将采用以下教学方法:1. 授课与讲解:通过课堂授课和案例分析,引导学生掌握理论框架和基本概念。

2. 学生讨论与互动:组织学生讨论和小组活动,培养学生的分析和解决问题的能力。

3. 视频和多媒体资源:借助多媒体资源和实例,帮助学生更好地理解复杂的国际经济现象。

4. 实践案例分析:通过真实的案例分析,让学生将理论知识应用于实际问题,并进行经济政策分析。

五、教学评估为了评估学生对国际经济学的理解和能力发展,将采用以下评估方式:1. 课堂小测验:通过课堂小测验考察学生对基本概念和理论知识的掌握情况。

2. 个人或小组项目:要求学生进行个人或小组项目,包括实证研究、政策分析等,评估其分析和应用能力。

《国际经济学》课程教案国际经济学课程教案一、课程概述国际经济学是一门关于国际贸易和国际金融等领域的学科,研究国家之间的经济关系及其规律。

本课程将介绍国际经济学的基本概念、理论框架和实际应用,旨在帮助学生了解全球经济的运行机制和各国经济间的相互依存关系。

二、教学目标1. 掌握国际经济学的基本概念和理论体系;2. 理解国际贸易与全球化的关系,分析国际贸易对经济增长和发展的影响;3. 熟悉国际金融体系和汇率制度,了解国际金融市场的运作和风险管理;4. 掌握国际贸易政策与外汇市场调控的基本原理;5. 培养分析国际经济问题和制定对策的能力。

三、教学内容与安排第一单元:国际经济学基本概念1. 国际经济学的定义与研究对象;2. 国际经济学的重要假设和研究方法;3. 国际经济学的基本理论体系。

第二单元:国际贸易理论1. 比较优势理论与绝对优势理论;2. 前沿技术与产业结构变化的影响;3. Heckscher-Ohlin模型与产品寿命周期理论。

第三单元:国际贸易政策1. 关税与非关税壁垒的作用与影响;2. 自由贸易与保护主义的争论;3. 多边贸易体制与区域经济合作。

第四单元:国际金融体系与汇率制度1. 国际收支平衡与国际货币体系;2. 汇率决定理论与汇率的管理;3. 外汇市场与国际资本流动。

第五单元:国际金融市场与风险管理1. 国际金融市场的组成与功能;2. 外汇市场、国际股票市场和债券市场;3. 国际金融风险与风险管理。

四、教学方法与手段1. 讲授法:通过课堂讲解理论知识,明确概念和理论框架。

2. 实例法:引用实际案例分析与应用,帮助学生理解和掌握知识。

3. 讨论法:以小组讨论、学生提问等方式激发学生思考,促进互动交流。

4. 多媒体辅助:利用投影仪、电子白板等现代教学手段呈现图表和案例分析。

五、评价方式1. 课堂表现:参与讨论、提问和回答问题,积极参与课堂活动。

2. 作业与报告:完成布置的课后作业和小组报告,展示对知识的理解与应用能力。

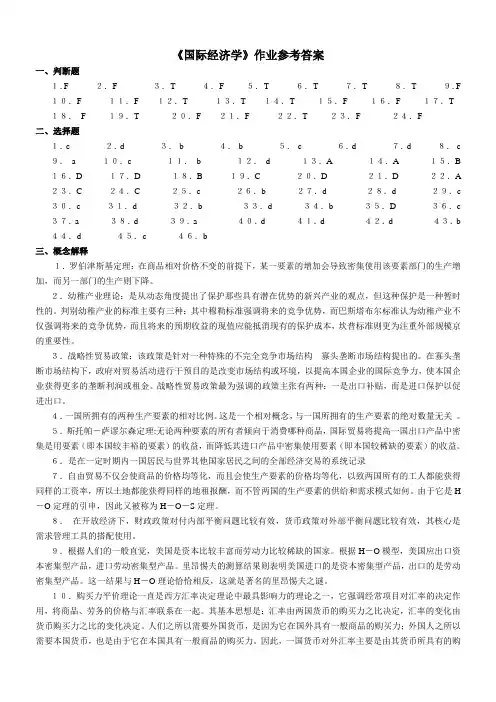

《国际经济学》作业参考答案一、判断题1.F2.F 3.T 4.F 5.T 6.T 7.T 8.T 9.F 10.F 11.F 12.T13.T 14.T 15.F 16.F 17.T 18.F 19.T 20.F 21.F 22.T23.F 24.F二、选择题1.c 2.d 3.b 4.b 5.c 6.d 7.d 8.c 9.a 10.c 11.b 12.d 13.A 14.A 15.B 16.D 17.D 18.B 19.C 20.D 21.D 22.A 23.C 24.C 25.c 26.b 27.d 28.d 29.c 30.c 31.d 32.b 33.d 34.b 35.D36.c 37.a 38.d 39.a 40.d 41.d 42.d 43.b 44.d 45.c 46.b三、概念解释1.罗伯津斯基定理:在商品相对价格不变的前提下,某一要素的增加会导致密集使用该要素部门的生产增加,而另一部门的生产则下降。

2.幼稚产业理论:是从动态角度提出了保护那些具有潜在优势的新兴产业的观点,但这种保护是一种暂时性的。

判别幼稚产业的标准主要有三种:其中穆勒标准强调将来的竞争优势,而巴斯塔布尔标准认为幼稚产业不仅强调将来的竞争优势,而且将来的预期收益的现值应能抵消现有的保护成本,坎普标准则更为注重外部规模京的重要性。

3.战略性贸易政策:该政策是针对一种特殊的不完全竞争市场结构---寡头垄断市场结构提出的。

在寡头垄断市场结构下,政府对贸易活动进行干预目的是改变市场结构或环境,以提高本国企业的国际竞争力,使本国企业获得更多的垄断利润或租金。

战略性贸易政策最为强调的政策主张有两种:一是出口补贴,而是进口保护以促进出口。

4.一国所拥有的两种生产要素的相对比例。

这是一个相对概念,与一国所拥有的生产要素的绝对数量无关。

5.斯托帕-萨谬尔森定理:无论两种要素的所有者倾向于消费哪种商品,国际贸易将提高一国出口产品中密集是用要素(即本国较丰裕的要素)的收益,而降低其进口产品中密集使用要素(即本国较稀缺的要素)的收益。

学习《国际经济学》的几点要领

1. 掌握国际经济学的基础理论:包括国际贸易理论,国际投资理论,国际货币理论,国际金融理论及全球经济问题的解决方案。

2. 分析国际经济关系,掌握多国之间在贸易,投资,货币等层面上的关联性。

3. 研究和分析引起国际经济局势变化的主要原因,以及相应政策的制定和实施方式。

4. 学习能够应用于国际经济活动中的数据分析和经济建模方法。

5. 了解如何采用新兴技术与国际经济活动相衔接,掌握最新的国际贸易和政策趋势。

《国际经济学》课程思政教学案例一、教学目标1. 知识目标:让学生了解国际经济学的相关知识,包括国际贸易、国际金融、国际投资等领域的概念、原理和政策。

2. 能力目标:培养学生的国际视野和跨文化交流能力,能够运用所学知识分析国际经济现象,解决实际问题。

3. 德育目标:引导学生树立正确的国际经济观念,增强国家意识和民族自豪感,培养爱国主义精神。

二、教学内容与步骤1. 导入新课:通过展示国际经济现象的图片或视频,引导学生思考国际经济学的相关问题,激发学生学习兴趣。

2. 讲解基础知识:教师详细介绍国际经济学的相关概念、原理和政策,注重理论与实际的结合,让学生能够理解国际经济现象背后的规律和机制。

3. 案例分析:选取一些具有代表性的国际经济案例,引导学生运用所学知识进行分析和讨论,加深学生对理论知识的理解和应用能力。

4. 课堂互动:鼓励学生提出自己的观点和看法,开展小组讨论或辩论,增强学生的主动性和参与性。

5. 知识拓展:介绍国际经济学领域的最新研究成果和发展趋势,拓宽学生的视野和知识面。

6. 课堂小结:总结本节课的重点和难点,强调德育目标,引导学生树立正确的国际经济观念。

7. 课后作业:要求学生结合实际,运用所学知识分析一个具体的国际经济问题,培养其独立思考和解决问题的能力。

三、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的表现,包括参与度、讨论积极性、表达能力等,给予及时的反馈和指导。

2. 作业完成情况:检查学生课后作业的完成情况,了解学生对知识的掌握程度和应用能力。

3. 测验:进行一次小测验,检验学生对国际经济学知识的掌握情况,为下一节课做好准备。

4. 教学反思:根据测验结果和学生的反馈,总结教学中的优点和不足,为今后的教学提供改进方向。

四、思政元素融入方法1. 引导学生树立正确的国际经济观念:在教学中注重培养学生的国家意识和民族自豪感,引导学生树立正确的国际经济观念,增强爱国主义精神。

2. 培养跨文化交流能力:通过案例分析、课堂互动等方式,让学生了解不同国家的文化背景和经济发展情况,培养其跨文化交流能力。

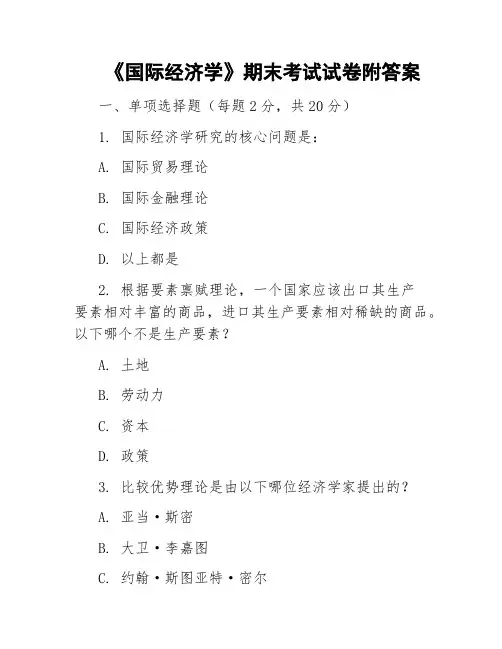

《国际经济学》期末考试试卷附答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 国际经济学研究的核心问题是:A. 国际贸易理论B. 国际金融理论C. 国际经济政策D. 以上都是2. 根据要素禀赋理论,一个国家应该出口其生产要素相对丰富的商品,进口其生产要素相对稀缺的商品。

以下哪个不是生产要素?A. 土地B. 劳动力C. 资本D. 政策3. 比较优势理论是由以下哪位经济学家提出的?A. 亚当·斯密B. 大卫·李嘉图C. 约翰·斯图亚特·密尔D. 赫克歇尔和俄林4. 以下哪项不是影响汇率变动的因素?A. 利率差异B. 贸易差额C. 政治稳定性D. 汇率制度5. 以下哪项不是国际直接投资的特点?A. 控制权转移B. 技术转移C. 风险分散D. 利润最大化6. 国际经济一体化对成员国的主要利益包括:A. 提高生产效率B. 降低贸易壁垒C. 促进技术进步D. 以上都是7. 以下哪项不是国际经济危机的主要表现?A. 货币贬值B. 贸易萎缩C. 失业率上升D. 政府财政赤字减少8. 以下哪项不是国际金融市场的组成部分?A. 外汇市场B. 股票市场C. 债券市场D. 银行间市场9. 以下哪项不是国际经济政策的目标?A. 促进经济增长B. 保持价格稳定C. 减少失业D. 提高社会福利10. 以下哪项不是国际经济组织的职能?A. 促进国际贸易B. 监督国际金融稳定C. 促进国际投资D. 制定国际法律二、多项选择题(每题3分,共30分)1. 国际贸易理论主要包括以下哪些?A. 绝对优势理论B. 比较优势理论C. 要素禀赋理论D. 税收理论E. 市场进入理论2. 影响汇率变动的因素有:A. 利率差异B. 贸易差额C. 政治稳定性D. 汇率制度E. 货币供应量3. 国际直接投资的主要形式有:A. 股权投资B. 资本投资C. 技术转让D. 合资企业E. 贷款投资4. 国际经济一体化的主要形式有:A. 自由贸易区B. 欧洲联盟C. 南非发展共同体D. 北美自由贸易协定E. 亚洲区域合作5. 国际经济政策的目标包括:A. 促进经济增长B. 保持价格稳定C. 减少失业D. 促进就业E. 提高社会福利6. 国际经济危机的主要表现有:A. 货币贬值B. 贸易萎缩C. 失业率上升D. 政府财政赤字增加E. 社会不稳定7. 国际金融市场的组成部分有:A. 外汇市场B. 股票市场C. 债券市场D. 银行间市场E. 期货市场8. 国际经济组织的职能包括:A. 促进国际贸易B. 监督国际金融稳定C. 促进国际投资D. 制定国际法律E. 提供国际金融服务9. 国际经济一体化的影响包括:A. 提高生产效率B. 降低贸易壁垒C. 促进技术进步D. 减少就业E. 提高社会福利10. 国际经济政策的主要工具包括:A. 货币政策B. 财政政策C. 汇率政策D. 外贸政策E. 产业政策三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述比较优势理论的基本原理。

《国际经济学》教案国际经济学教案一、教学目标通过本堂课的学习,学生应能够:1. 理解国际经济学的基本概念和原理;2. 掌握国际贸易的基本内容和流程;3. 了解国际货币体系的发展和运作原理;4. 分析和评价国际经济政策的影响。

二、教学内容1. 国际经济学导论- 国际经济学的定义和研究对象;- 国际经济学的重要性和意义。

2. 国际贸易理论与实证- 比较优势理论;- 绝对优势理论;- 比较优势理论的扩展和修正;- 国际贸易的影响因素。

3. 国际贸易政策- 贸易保护与自由贸易的利弊;- 关税和非关税壁垒;- 关税配额和贸易救济措施;- 多边贸易体制和区域经济一体化。

4. 国际货币体系- 国际货币体系的演变过程;- 固定汇率制与浮动汇率制;- 外汇市场的运作机制;- 汇率的决定因素。

5. 国际金融市场与资本流动- 国际金融市场的组成和功能;- 资本流动的类型和影响;- 外汇市场风险管理;- 国际金融危机和货币政策的应对策略。

6. 国际经济政策- 国际经济合作组织和机制;- 贸易政策与发展政策的协调;- 国际经济政策的限制和挑战;- 国际经济秩序的建立和发展。

三、教学方法1. 授课法:通过讲解概念、原理,介绍案例和数据分析,帮助学生理解国际经济学的基本内容和方法。

2. 讨论法:组织学生参与小组讨论、问题解答,促进学生与教师的互动和思维碰撞。

3. 多媒体辅助教学:运用投影仪、电子白板等现代化教学设备,展示相关图表和统计数据,提高教学效果和信息传递的准确性。

四、教学过程1. 导入环节:通过提问和展示相关数据,引发学生对国际经济学的兴趣,激发学生思考为什么国家之间要进行国际贸易。

2. 知识讲解:依次介绍国际经济学导论、国际贸易理论与实证、国际贸易政策、国际货币体系、国际金融市场与资本流动、国际经济政策的内容,并结合案例和数据进行讲解。

3. 小组讨论:学生分组进行讨论,探讨不同国际经济政策对经济增长和发展的影响,并提出个人观点和建议。

《国际经济学》作业参考答案一、判断题1.F2.F 3.T 4.F 5.T 6.T 7.T 8.T 9.F 10.F 11.F 12.T13.T 14.T 15.F 16.F 17.T 18.F 19.T 20.F 21.F 22.T23.F 24.F二、选择题1.c 2.d 3.b 4.b 5.c 6.d 7.d 8.c 9.a 10.c 11.b 12.d 13.A 14.A 15.B 16.D 17.D 18.B 19.C 20.D 21.D 22.A 23.C 24.C 25.c 26.b 27.d 28.d 29.c 30.c 31.d 32.b 33.d 34.b 35.D36.c 37.a 38.d 39.a 40.d 41.d 42.d 43.b 44.d 45.c 46.b三、概念解释1.罗伯津斯基定理:在商品相对价格不变的前提下,某一要素的增加会导致密集使用该要素部门的生产增加,而另一部门的生产则下降。

2.幼稚产业理论:是从动态角度提出了保护那些具有潜在优势的新兴产业的观点,但这种保护是一种暂时性的。

判别幼稚产业的标准主要有三种:其中穆勒标准强调将来的竞争优势,而巴斯塔布尔标准认为幼稚产业不仅强调将来的竞争优势,而且将来的预期收益的现值应能抵消现有的保护成本,坎普标准则更为注重外部规模京的重要性。

3.战略性贸易政策:该政策是针对一种特殊的不完全竞争市场结构---寡头垄断市场结构提出的。

在寡头垄断市场结构下,政府对贸易活动进行干预目的是改变市场结构或环境,以提高本国企业的国际竞争力,使本国企业获得更多的垄断利润或租金。

战略性贸易政策最为强调的政策主张有两种:一是出口补贴,而是进口保护以促进出口。

4.一国所拥有的两种生产要素的相对比例。

这是一个相对概念,与一国所拥有的生产要素的绝对数量无关。

5.斯托帕-萨谬尔森定理:无论两种要素的所有者倾向于消费哪种商品,国际贸易将提高一国出口产品中密集是用要素(即本国较丰裕的要素)的收益,而降低其进口产品中密集使用要素(即本国较稀缺的要素)的收益。

CHAPTER 2LABOR PRODUCTIVITY AND COMPARATIVE ADVANTAGE: THE RICARDIAN MODELChapter OrganizationThe Concept of Comparative AdvantageA One-Factor EconomyProduction PossibilitiesRelative Prices and SupplyTrade in a One-Factor WorldBox: Comparative Advantage in Practice: The Case of Babe RuthDetermining the Relative Price After TradeThe Gains from TradeA Numerical ExampleBox: The Losses from Non-TradeRelative WagesMisconceptions About Comparative AdvantageProductivity and CompetitivenessThe Pauper Labor ArgumentExploitationBox: Do Wages Reflect Productivity?Comparative Advantage with Many GoodsSetting Up the ModelRelative Wages and SpecializationDetermining the Relative Wage with a Multigood ModelAdding Transport Costs and Non-Traded GoodsEmpirical Evidence on the Ricardian ModelSummaryCHAPTER OVERVIEWThe Ricardian model provides an introduction to international trade theory. This most basic model of trade involves two countries, two goods, and one factor of production, labor. Differences in relative labor productivity across countries give rise to international trade. This Ricardian model, simple as it is, generates important insights concerning comparative advantage and the gains from trade. These insights are necessary foundations for the more complex models presented in later chapters.The text exposition begins with the examination of the production possibility frontier and the relative prices of goods for one country. The production possibility frontier is linear because of the assumption of constant returns to scale for labor, the sole factor of production. The opportunity cost of one good in terms of the other equals the price ratio since prices equal costs, costs equal unit labor requirements times wages, and wages are equal in each industry.After defining these concepts for a single country, a second country is introduced which has different relative unit labor requirements. General equilibrium relative supply and demand curves are developed. This analysis demonstrates that at least one country will specialize in production. The gains from trade are then demonstrated with a graph and a numerical example. The intuition of indirect production, that is "producing" a good by producing the good for which a country enjoys a comparative advantage and then trading for the other good, is an appealing concept to emphasize when presenting the gains from trade argument. Students are able to apply the Ricardian theory of comparative advantage to analyze three misconceptions about the advantages of free trade. Each of the three "myths" represents a common argument against free trade and the flaws of each can be demonstrated in the context of examples already developed in the chapter.While the initial intuitions are developed in the context of a two good model, it is straightforward to extend the model to describe trade patterns when there are N goods. This analysis can be used to explain why a small country specializes in the production of a few goods while a large country specializes in the production of many goods. The chapter ends by discussing the role that transport costs play in making some goods non-traded.The appendix presents a Ricardian model with a continuum of goods. The effect of productivity growth in a foreign country on home country welfare can be investigated withthis model. The common argument that foreign productivity advances worsen the welfare of the domestic economy is shown to be fallacious in the context of this model.ANSWERS TO TEXTBOOK PROBLEMS1. a. The production possibility curve is a straight line that intercepts the apple axis at 400(1200/3) and the banana axis at 600 (1200/2).b. The opportunity cost of apples in terms of bananas is 3/2. It takes three units of labor toharvest an apple but only two units of labor to harvest a banana. If one foregoes harvesting an apple, this frees up three units of labor. These 3 units of labor could then be used to harvest 1.5 bananas.c. Labor mobility ensures a common wage in each sector and competition ensures the priceof goods equals their cost of production. Thus, the relative price equals the relative costs, which equals the wage times the unit labor requirement for apples divided by the wage times the unit labor requirement for bananas. Since wages are equal across sectors, the price ratio equals the ratio of the unit labor requirement, which is 3 apples per 2 bananas.2. a. The production possibility curve is linear, with the intercept on the apple axis equal to160 (800/5) and the intercept on the banana axis equal to 800 (800/1).b. The world relative supply curve is constructed by determining the supply of applesrelative to the supply of bananas at each relative price. The lowest relative price at which apples are harvested is 3 apples per 2 bananas. The relative supply curve is flat at this price. The maximum number of apples supplied at the price of 3/2 is 400 supplied by Home while, at this price, Foreign harvests 800 bananas and no apples, giving a maximum relative supply at this price of 1/2. This relative supply holds for any price between 3/2 and 5. At the price of 5, both countries would harvest apples.The relative supply curve is again flat at 5. Thus, the relative supply curve is step shaped, flat at the price 3/2 from the relative supply of 0 to 1/2, vertical at the relative quantity 1/2 rising from 3/2 to 5, and then flat again from 1/2 to infinity.3. a. The relative demand curve includes the points (1/5, 5), (1/2, 2), (1,1), (2,1/2).b. The equilibrium relative price of apples is found at the intersection of the relativedemand and relative supply curves. This is the point (1/2, 2), where the relativedemand curve intersects the vertical section of the relative supply curve. Thus the equilibrium relative price is 2.c. Home produces only apples, Foreign produces only bananas, and each country tradessome of its product for the product of the other country.d. In the absence of trade, Home could gain three bananas by foregoing two apples, andForeign could gain by one apple foregoing five bananas. Trade allows each country to trade two bananas for one apple. Home could then gain four bananas by foregoing two apples while Foreign could gain one apple by foregoing only two bananas. Each country is better off with trade.4. The increase in the number of workers at Home shifts out the relative supply schedulesuch that the corner points are at (1, 3/2) and (1, 5) instead of (1/2, 3/2) and (1/2, 5).The intersection of the relative demand and relative supply curves is now in the lower horizontal section, at the point (2/3, 3/2). In this case, Foreign still gains from trade but the opportunity cost of bananas in terms of apples for Home is the same whether or not there is trade, so Home neither gains nor loses from trade.5. This answer is identical to that in 3. The amount of "effective labor" has not changedsince the doubling of the labor force is accompanied by a halving of the productivity of labor.6. This statement is just an example of the pauper labor argument discussed in the chapter.The point is that relative wage rates do not come out of thin air; they are determined by comparative productivity and the relative demand for goods. The box in the chapter provides data which shows the strong connection between wages and productivity.Korea's low wage presumably reflects the fact that Korea is less productive than the United States in most industries. As the test example illustrated, a highly productive country that trades with a less productive, low-wage country will raise, not lower, its standard of living.7. The problem with this argument is that it does not use all the information needed fordetermining comparative advantage in production: this calculation involves the four unit labor requirements (for both the industry and service sectors, not just the two for the service sector). It is not enough to compare only service's unit labor requirements.If a ls< a ls*, Home labor is more efficient than foreign labor in services. While thisdemonstrates that the United States has an absolute advantage in services, this is neithera necessary nor a sufficient condition for determining comparative advantage. For thisdetermination, the industry ratios are also required. The competitive advantage of any industry depends on both the relative productivities of the industries and the relative wages across industries.8. While Japanese workers may earn the equivalent wages of U.S. workers, the purchasingpower of their income is one-third less. This implies that although w=w* (more or less), p<p* (since 3p=p*). Since the United States is considerably more productive in services, service prices are relatively low. This benefits and enhances U.S. purchasing power.However, many of these services cannot be transported and hence, are not traded. This implies that the Japanese may not benefit from the lower U.S. services costs, and do not face an international price which is lower than their domestic price. Likewise, the price of services in United States does not increase with the opening of trade since these services are non-traded. Consequently, U.S. purchasing power is higher than that of Japan due to its lower prices on non-traded goods.9. Gains from trade still exist in the presence of nontraded goods. The gains from tradedecline as the share of nontraded goods increases. In other words, the higher the portion of goods which do not enter international marketplace, the lower the potential gains from trade. If transport costs were high enough so that no goods were traded then, obviously, there would be no gains from trade.10. The world relative supply curve in this case consists of a step function, with as many"steps" (horizontal portions) as there are countries with different unit labor requirement ratios. Any countries to the left of the intersection of the relative demand and relative supply curves export the good in which they have a comparative advantage relative to any country to the right of the intersection. If the intersection occurs in a horizontal portion then the country with that price ratio produces both goods.FURTHER READINGDonald Davis. “Intraindustry Trade: A Heckscher-Ohlin-Ricardo Approach” (working paper, Harvard University).Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and Paul Samuelson. "Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods." American Economic Review 67 (December 1977) pp.823-839.Giovanni Dosi, Keith Pavitt, and Luc Soete. The Economics of Technical Change and International Trade. Brighton: Wheatsheaf, 1988.G.D.A. MacDougall. "British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs." Economic Journal 61 (September 1952) pp.487-521.John Stuart Mill. Principles of Political Economy. London: Longmans Green, 1917.David Ricardo. The Principles of Political Economy and Taxation. Homewood Illinois: Irwin, 1963.。

《国际经济学》复习资料⼀、客观部分:(单项选择、多项选择、不定项选择、判断)(⼀)、选择部分1、甲国⽣产⼀单位酒需40个劳动⼒,⽣产⼀单位布需30个劳动⼒,⼄国⽣产⼀单位酒需20个劳动⼒,⽣产⼀单位布需10个劳动⼒,则根据⽐较优势理论( A )A.甲国专业⽣产酒,⼄国专业⽣产布B.甲国专业⽣产酒和布C.甲国专业⽣产布,⼄国专业⽣产酒D.⼄国专业⽣产酒和布★考核知识点:相对技术差异论附1.1.1(考核知识点解释):即使⼀国处于绝对技术优势地位,另⼀国处于绝对技术劣势地位,只要存在价格差或机会成本的差别,就存在国际分⼯和贸易的基础和动⼒。

“两利相权取其重,两弊相权取其轻”。

2、假设⼀国的边际储蓄倾向为0.2,边际进⼝倾向为0.1,且最初该国的国际收⽀处于平衡状态,该国出⼝增加100万美元将使国际收⽀出现( C )万美元的顺差。

A.100B.33.3C.66.7D.50★考核知识点:国际收⽀调整的乘数论附1.1.2(考核知识点解释):若出⼝增加ΔX,会引起贸易差额扩⼤。

但由于出⼝增加在乘数作⽤下会引起收⼊提⾼,进⽽使得进⼝增加,所以出⼝扩⼤引起的贸易差额的扩⼤被收⼊增加所引起的进⼝增加部分地抵消,导致贸易差额的扩⼤⼩于出⼝的增加,但是出⼝增加确实由于乘数作⽤导致了国民收⼊的增加和贸易顺差的扩⼤,其影响程度则取决于乘数中s与m的⼤⼩。

ΔX-m/(s+m)* ΔX=66.73、如果⼀国进⼝竞争部门和出⼝部门各有⼀种特定要素,⽽劳动⼒是共同要素,则进⼝关税⼀定会( A )A.提⾼进⼝竞争部门特定要素所有者的实际收⼊B.提⾼出⼝部门特定要素所有者的实际收⼊C.降低两部门共同要素劳动⼒的实际收⼊D.同时提⾼进⼝竞争部门和出⼝部门特定要素所有者的实际收⼊★考核知识点:特定要素模型附1.1.3(考核知识点解释):国际贸易会导致出⼝部门特定要素的实际收⼊上升,进⼝部门特定要素的实际收⼊下降,可⾃由流动的共同要素实际收⼊变动不确定,取决于其消费结构。

克鲁格曼《国际经济学》中文版·第九版课后习题答案第一章练习与答案1.为什么说在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要?答案提示:当生产处于生产边界线上,资源则得到了充分利用,这时,要想增加某一产品的生产,必须降低另一产品的生产,也就是说,增加某一产品的生产是有机会机本(或社会成本)的。

生产可能性边界上任何一点都表示生产效率和充分就业得以实现,但究竟选择哪一点,则还要看两个商品的相对价格,即它们在市场上的交换比率。

相对价格等于机会成本时,生产点在生产可能性边界上的位置也就确定了。

所以,在决定生产和消费时,相对价格比绝对价格更重要。

2.仿效图1—6和图1—7,试推导出Y商品的国民供给曲线和国民需求曲线。

答案提示:3.在只有两种商品的情况下,当一个商品达到均衡时,另外一个商品是否也同时达到均衡?试解释原因。

答案提示:4.如果生产可能性边界是一条直线,试确定过剩供给(或需求)曲线。

答案提示:5.如果改用Y商品的过剩供给曲线(B国)和过剩需求曲线(A国)来确定国际均衡价格,那么所得出的结果与图1—13中的结果是否一致?答案提示:国际均衡价格将依旧处于贸易前两国相对价格的中间某点。

6.说明贸易条件变化如何影响国际贸易利益在两国间的分配。

答案提示:一国出口产品价格的相对上升意味着此国可以用较少的出口换得较多的进口产品,有利于此国贸易利益的获得,不过,出口价格上升将不利于出口数量的增加,有损于出口国的贸易利益;与此类似,出口商品价格的下降有利于出口商品数量的增加,但是这意味着此国用较多的出口换得较少的进口产品。

对于进口国来讲,贸易条件变化对国际贸易利益的影响是相反的。

7.如果国际贸易发生在一个大国和一个小国之间,那么贸易后,国际相对价格更接近于哪一个国家在封闭下的相对价格水平?答案提示:贸易后,国际相对价格将更接近于大国在封闭下的相对价格水平。

8.根据上一题的答案,你认为哪个国家在国际贸易中福利改善程度更为明显些?答案提示:小国。

国际经济学课程教学大纲

课程名称:国际经济学 INTERNATIONAL ECONOMICS 课程编码:Z314007 总学时/总学分:32/2 理论学时/理论学分:32/2 实验学时/实验学分:0 适用专业:经济管理类专业 开课单位:商学院统计与金融系

一、课程性质及目的 1、课程性质:本课程是经济管理专业学科基础课 2、课程目的:通过本课程的学习,让学生掌握必要的国际经济学知识,以提高其分析问题解决问题的能力,适应我国对外贸易市场多元化的需要,为走上工作岗位打好一定的基础。通过本课程学习,学会使用经济学的一般分析工具进行理论分析和经验分析,对国际经济中的具体事件进行全面的考察和评价。学习本课程,一要学生掌握国际贸易的基本理论和知识,国际金融的基本理论和基本知识;二要学会综合分析法;三要学会运用这些理论、知识和方法分析国际贸易实践,学会解决国际贸易中出现的有关问题。 二、课程内容及要求

第一章 绪论(1学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 国际经济学的研究对象及主要内容 主要讲授国际经济学的研究对象、内容体系和框架,以及与一般经济学的关系。 第二节 国际经济学的两大特征 主要讲授国际经济学的两大特征。 第三节 国际经济学的发展 主要讲授国际经济学理论发展的过程与趋势。 2.教学要求 通过本章的学习,使学生认识国际经济学这门课的研究对象、特点及与其一般经济学的关系,了解国际经济学的基本内容和基本理论框架,同时还要了解国际经济学理论发展的过程。 第二章 国际贸易理论基础(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 古典的国际贸易理论 主要讲授古典贸易理论的演变、劳动生产率差异与国际贸易、古典贸易理论的验证与评价。 第二节 要素禀赋理论 主要讲授要素禀赋理论的基本模型、 H—O理论、要素价格均等化定理、要素积累与国际贸易和要素禀赋理论的验证与补充。 2.教学要求 通过本章的学习、要求学生了解比较利益理论的发展过程,掌握重商主义的基本思想及绝对优势理论、相对优势理论、机会成本理论的基本内容及其评价,尤其要深刻领会用图形说明的机会成本不变条件下的贸易基础和贸易所得。 通过本章的学习、要求学生了解比较利益理论的发展过程,掌握重商主义的基本思想及绝对优势理论、相对优势理论、机会成本理论的基本内容及其评价,尤其要深刻领会用图形说明的机会成本不变条件下的贸易基础和贸易所得。 要求学生了解和掌握要素禀赋理论的基本模型、H—O定理及其几何说明、要素价格均等化定理及里昂剔夫之谜。特别要扎实掌握H—O定理和里昂剔夫之谜。 第三章 特定要素与国际贸易(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 短期中的生产要素 第二节 特定要素模型 主要讲授特定要素模型。 第三节 国际贸易与收入分配 主要讲授商品价格与要素价格、短期与长期的比较、利益集团与贸易政策。 2.教学要求 学习目的和要求:本章将着重介绍要素禀赋理论的短期分析——特定要素模型。通过本章学习,使学生能够学会利用特定要素模型解释在短期内国际贸易对收入分配的影响。与前面的要素价格均等化理论相比,特定要素模型关于国际贸易对收入分配影响的分析更加接近于现实,可以更好地解释贸易保护主义的存在根源。 第四章 需求、技术变化与国际贸易(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 重叠需求贸易理论 主要讲授消费者行为的假设、重叠需求与国际贸易。 第二节 产品周期理论 主要讲授初始期、成长期、成熟期。 2.教学要求 通过本章的学习,使学生掌握重叠需求贸易理论和产品(技术)周期理论的主要内容,学会从需求角度以及动态地来分析国际贸易问题。 第五章 规模经济、不完全竞争与国际贸易(1学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 外部规模经济与国际贸易 主要讲授规模经济的含义、外部规模经济与国际贸易。 第二节 不完全竞争与国际贸易 主要讲授垄断竞争与差异产品下的产业内贸易、寡头垄断与同质产品下的产业内贸易。 2.教学要求 通过本章的学习,使学生掌握规模经济与差异产品贸易理论、外部规模经济贸易理论的重要内容,特别要扎实掌握规模经济与差异产品贸易理论,了解产业内贸易的衡量方法。 第六章 关税与非关税壁垒(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 关税 主要讲授关税的种类、关税的效应、有效保护率与关税结构。 第二节 配额 主要讲授配额及其实施的原因、配额的效应。 第三节 出口补贴 主要讲授出口补贴的含义、出口补贴的效应。 第四节 倾销与反倾销 主要讲授倾销类型、反倾销与反倾销税。 第五节 其它非关税壁垒措施 主要讲授自愿出口限制、歧视性公共采购、对外贸易的国家垄断、技术标准和卫生检疫标准。 2.教学要求 要求掌握各种对外贸易政策措施,扎实掌握进口关税、进口配额、出口补贴以及倾销对有关国家经济利益的影响,掌握主要保护主义贸易理论的基本思想。了解其他有关政策措施的一般影响。 第七章 国际贸易政策的依据(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 最佳关税论 主要讲授供求弹性与关税承担、最佳关税、最佳关税与抽取垄断租金、关税战。 第二节 幼稚产业论 主要讲授幼稚产业的含义、幼稚产业的判断标准。 第三节 凯恩斯主义的贸易保护观点 主要讲授凯恩斯的贸易保护观点、后凯恩斯主义的贸易保护观点。 第四节 战略性贸易政策 主要讲授战略性出口政策、进口保护以促进出口、战略性贸易政策的有效性。 第五节 贸易政策的政治经济学 2.教学要求 要求掌握最佳关税论、幼稚产业以及战略性贸易政策等主张采取贸易保护措施的各种观点,并学会利用这些观点来解释各国贸易发展过程中存在的各种贸易壁垒。 第八章 国际经济一体化与关税同盟理论(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 国际经济一体化的形式 主要讲授自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟、完全的经济一体化。 第二节 关税同盟理论 主要讲授关税同盟的静态效应、关税同盟的扩大出口效应、关税同盟的动态效应。 2.教学要求 理解国际经济一体化组织各种形式的含义和他们之间的相互关系,扎实掌握国际经济一体化组织大静态效应和动态效应,了解世界上的各种经济一体化模式。 第九章 贸易政策的历史实践(3学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 发达国家的贸易政策 主要讲授发达国家的自由贸易政策、发达国家的贸易保护政策。 第二节 发展中国家的贸易政策 主要讲授发展中国家的界定、发展中国家走工业化道路的原因、扩大初级产品出口与稳定价格、发展中国家贸易与经济发展战略、发展中国家的贸易自由化。 第三节 多边贸易体制的发展 主要讲授关税与贸易总协定的产生、宗旨和基本原则、多边贸易谈判、世界贸易组织的成立。 第四节 区域经济一体化的发展 主要讲授发达国家之间的区域经济一体化组织、发展中国家的区域经济一体化组织、发达国家与发展中国家之间的经济一体化组织、区域经济一体化的经验与教训、区域经济一体化的新模式——开放的地区主义。 2.教学要求 通过学习,了解不同历史时期,发达国家和发展中国家在贸易政策方面的实践及其特点,并对多边贸易体系和区域经济一体化的发展情况具有清晰的认识。 第十章 国际要素流动(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 国际资本流动 主要讲授国际资本流动纯理论、资本流动的效果。 第二节 国际劳动力流动 第三节 生产要素流动与商品贸易的关系 主要讲授要素流动与商品流动的相互替代、要素流动与商品流动的互补关系。 2.教学要求 掌握国际流动理论、国际资本流动的福利影响以及劳动力国际流动产生的影响,了解生产要素流动与商品贸易之间存在的关系。 第十一章 国际直接投资与跨国公司(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 企业优势、交易成本及内部化 主要讲授垄断优势的获得和实现、市场交易内部化。 第二节 国际生产的方式选择 主要讲授出口、投资与许可证、国际生产综合论。 第三节 国际生产与国际分工的深化 主要讲授从商品的交换到生产要素的重新组合、克服资产专用性的约束、从简单的要素流动到全球化生产。 2.教学要求 掌握国际投资理论和跨国公司理论的基本原理,为学生今后进一步学习有关理论和理解实践中的相关问题提供一个可供参考的理论基础。 第十二章 国际收支(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 国际收支帐户 主要讲授国际收支、国际收支平衡表。 第二节 国际收支的内容 主要讲授经常项目、资本和金融项目、错误和遗漏净额。 第三节 国际收支平衡与失衡 主要讲授国际收支的平衡问题、国际收支差额、国际收支不平衡的类型、国际收支失衡对一国经济的影响。 2.教学要求 掌握国际收支和国际收支平衡表的基本概念和基本内容、国际收支的分析、国际收支平衡与失衡的有关知识,为下面几章的理论阐述奠定基础。 第十三章 外汇市场(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 外汇与汇率 主要讲授外汇、汇率。 第二节 外汇市场 主要讲授外汇市场概述、世界主要的外汇市场。 第三节 汇率制度 第四节 外汇管制 主要讲授外汇管制概述、外汇管制的成因分析、外汇管制的成本分析、外汇管制的措施。 2.教学要求 通过学习掌握国际金融方面的基本知识,为下面几章的理论分析奠定基础。掌握外汇、汇率及其标价方法、外汇市场及其职能、汇率制度以及外汇管制的有关理论。 第十四章 汇率决定(2学时) 1.章节内容及学时分配 第一节 铸币平价理论 第二节 购买力平价理论 主要讲授购买力平价理论的主要内容、关于购买力平价理论的争论、对购买力平价理论的验证。 第三节 利率平价理论 主要讲授利率平价理论的基本内容、对利率平价理论的评价。 第四节 货币模型 主要讲授弹性价格货币模型、粘性价格货币模型。 第五节 资产组合平衡模型 2.教学要求 要求学生了解有关汇率决定理论中影响较大有代表性的一些理论及其简要的评价,重点掌握购