隐喻、英汉语修辞格

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:6

英语隐喻的理解与翻译英语隐喻的理解与翻译:一、英语隐喻的定义及构成英语隐喻(metaphor)为英语辞格(figure of speech)用法之一。

与明喻(simile)不同的是,隐喻不用诸如like或as之类的功能词,是一种广为使用、普遍存在的将一物比作另一物的一种表达方法。

西方研究者对隐喻做了深入探讨,将其大致界定如下:隐喻:希腊语的“转换”(meta意为“跨越”,phor意为“运送”),将某物转运过去。

故隐喻将某物视为另一物。

1隐喻:一种蕴含的类比(an implied analogy),它以想象方式,将某物等同于另一物,并将前者的特性施加于后者或将后者的相关情感与想象因素赋予前者。

2英语隐喻的构成要素是:本体tenor、喻体vehicle和喻底ground。

所谓本体the tenor,亦即被表述的概念或者被比较的主体,the idea being expressed or the subject of the comparison;所谓喻体,亦即此概念传递的意象或者此主体传达的意象,the image of which this idea is conveyed or the subject communicated。

3而本体和喻体之间的类似及/或类比之处则是喻底ground,亦即the similarities and/or analogies involved are the Grounds。

41. 本体和喻体同时出现:Mr. Wangle has an angel of a wife. 王先生有位天使般的妻子。

隐喻的本体是wife,喻体是angel,同时出现。

2. 本体未现,喻体出现:He pitied the plumage and forgot the dying bird. 他哀怜鸟儿的翅膀,却忘记了濒死的鸟儿。

隐喻的本体和喻体,各有两个。

第一个本体是法国贵族,喻体是plumage;第二个本体是受苦受难的大众,喻体是the dying bird。

Modern Linguistics 现代语言学, 2023, 11(9), 3988-3995 Published Online September 2023 in Hans. https:///journal/ml https:///10.12677/ml.2023.119536《情人》中常见修辞格的翻译龚秋云天津外国语大学欧洲语言文化学院,天津收稿日期:2023年8月8日;录用日期:2023年9月7日;发布日期:2023年9月20日摘要 杜拉斯在《情人》中构建了由隐喻和反复修辞格交织而成的叙事体系。

两者对于作者情感的表达和风格的呈现具有重要意义。

在《情人》中,作者打破了常规的语言和句式结构,以短句为主,名词常独立成句,呈现出破碎、断续的美感,给人以极具张力的审美体验,以致在90年代的中国掀起了一股翻译热潮。

本文将以王道乾和戴明沛译者的译本为例,分析两位译者对隐喻和反复修辞格的处理方式,探究信息的还原程度,文章风格的再现以及文本的文学审美的传达。

关键词《情人》,隐喻,反复,翻译Translation of Common Rhetorical Devices in the LoverQiuyun GongCollege of European Language and Culture, Tianjin Foreign Studies University, Tianjin Received: Aug. 8th , 2023; accepted: Sep. 7th , 2023; published: Sep. 20th , 2023AbstractIn the Lover , Marguerite Duras constructs a narrative system interwoven with metaphor and re-peated rhetorical devices. Both are of great significance to the author’s expression of emotion and presentation of style. In the Lover , the author breaks the conventional language and sentence structure, with short sentences as the main part and nouns often forming independent sentences, presenting the beauty of brokenness and interruption, giving people a very exciting aesthetic ex-perience, so much so that it set off a wave of translation boom in China in the 1990s. Taking the translations of Daoqian Wang and Mingpei Dai as examples, this paper analyzes the two transla-tors’ treatment of metaphors and repetitive rhetorical devices, and explores the degree to which龚秋云they restore the message, reproduce the style of the text, and convey the literary aesthetics of the text.KeywordsLover, Metaphor, Repetition, TranslationThis work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)./licenses/by/4.0/1. 情人及其译本介绍《情人》是新小说派作家玛格丽特·杜拉斯写于晚年的作品。

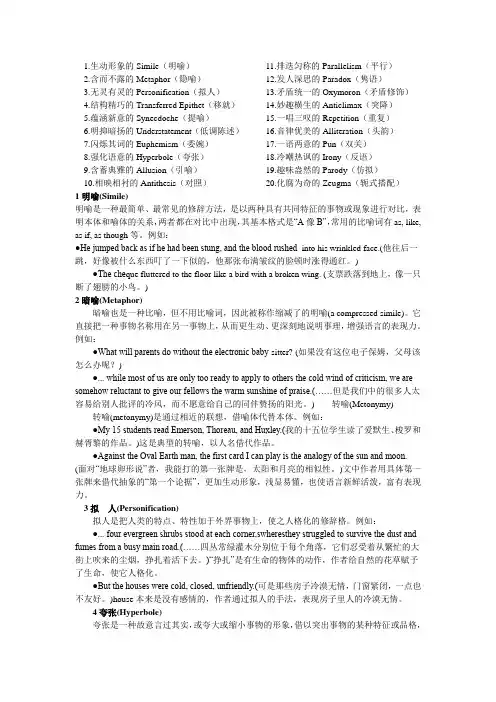

1.生动形象的Simile(明喻)2.含而不露的Metaphor(隐喻)3.无灵有灵的Personification(拟人)4.结构精巧的Transferred Epithet(移就)5.蕴涵新意的Synecdoche(提喻)6.明抑暗扬的Understatement(低调陈述)7.闪烁其词的Euphemism(委婉)8.强化语意的Hyperbole(夸张)9.含蓄典雅的Allusion(引喻)10.相映相衬的Antithesis(对照) 11.排迭匀称的Parallelism(平行)12.发人深思的Paradox(隽语)13.矛盾统一的Oxymoron(矛盾修饰)14.妙趣横生的Anticlimax(突降)15.一唱三叹的Repetition(重复)16.音律优美的Alliteration(头韵)17.一语两意的Pun(双关)18.冷嘲热讽的Irony(反语)19.趣味盎然的Parody(仿拟)20.化腐为奇的Zeugma(轭式搭配)1明喻(Simile)明喻是一种最简单、最常见的修辞方法,是以两种具有共同特征的事物或现象进行对比,表明本体和喻体的关系,两者都在对比中出现,其基本格式是“A像B”,常用的比喻词有as, like, as if, as though等。

例如:●He jumped back as if he had been stung, and the blood rushed into his wrinkled face.(他往后一跳,好像被什么东西叮了一下似的,他那张布满皱纹的脸顿时涨得通红。

)●The che que fluttered to the floor like a bird with a broken wing. (支票跌落到地上,像一只断了翅膀的小鸟。

)2暗喻(Metaphor)暗喻也是一种比喻,但不用比喻词,因此被称作缩减了的明喻(a compressed simile)。

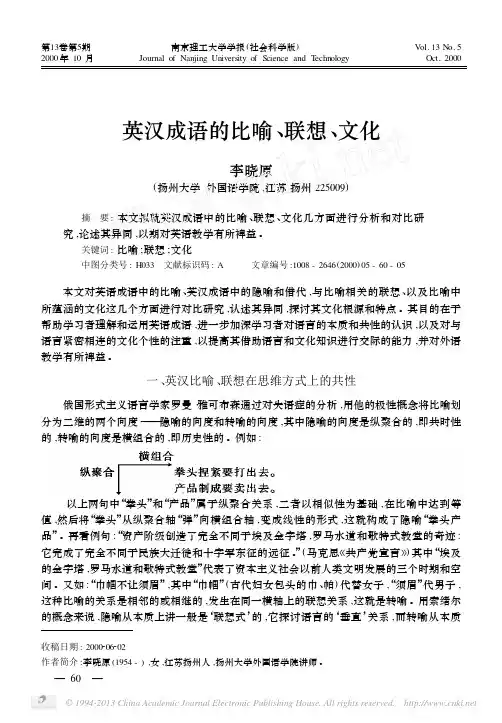

内蒙古农业大学学报(社会科学版)2012年第6期(第14卷 总第66期)Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Social Science Edition)No.6 2012(Vol.14 Sum No.66)文化视角下汉英隐喻喻体之差异*● 许 静(四川理工学院外语学院,四川自贡643000)摘 要:隐喻是汉英语言中重要并常用的一种修辞格。

无论是在日常交流、文学作品还是媒体节目中,隐喻的使用广泛而普遍。

然而,面对两种截然不同的语言,隐喻的喻体选择和运用包含不同的意义,本文从文化角度下分析了隐喻喻体的文化差异,试图更好的理解隐喻,以便利于中英文化交流。

关键词:汉英文化;隐喻;喻体DOI:10.3969/j.issn.1009-4458.2012.06.144中图分类号:H159H315 文献标识码:A 文章编号:1009-4458(2012)06-0375-02一、隐喻及喻体 1.隐喻及喻体的含义早在先秦时期,汉语就比较全面的从内容、形式等诸方掌握了隐喻。

据辞源学的解释,英语中的“metaphor”(隐喻)一词源自于希腊语,意为“带过来、拿过来”,即用此物表达彼物。

现代隐喻理论的奠基人莱考夫和约翰逊从深度和广度对隐喻的定义是: “隐喻渗透于日常生活,不但渗透在语言里,也渗透在思维和活动中。

是用较熟悉的、具体的概念去理解、思维和感知抽象的、难以直接理解的概念,是人类的基本认知方式,人们谈论和思维、抽象概念的认知工具,其基础就是经验;其实质就是通过甲事物来经历和理解乙事物。

”隐喻借助于喻体(vehicle)和本体(tensor)之间的共同或相似之处、相互联系来达到喻义目的。

比喻的本体和喻体是跨范畴的不同类事物,喻体是比喻的一部分与本体相对,(把眼睛比作星星,星星即是喻体)。

从语义的角度看,喻体可以具体,化抽象的情感为具体的事物;也可以虚幻,化具体的事物为玄妙的抽象事物。

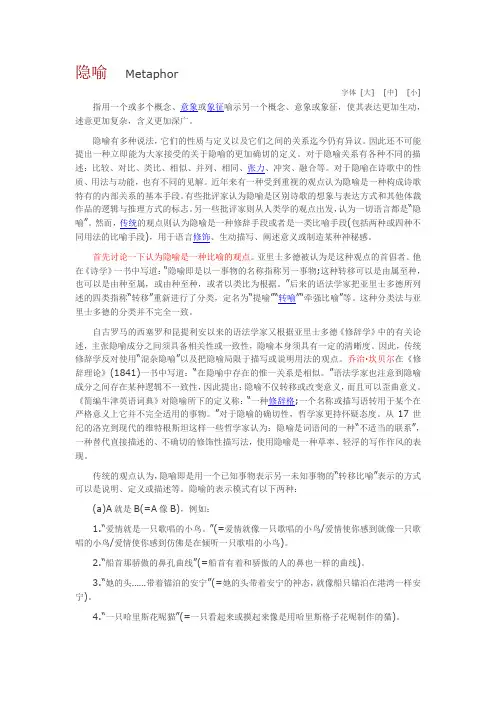

隐喻Metaphor字体[大][中][小]指用一个或多个概念、意象或象征喻示另一个概念、意象或象征,使其表达更加生动,述意更加复杂,含义更加深广。

隐喻有多种说法,它们的性质与定义以及它们之间的关系迄今仍有异议。

因此还不可能提出一种立即能为大家接受的关于隐喻的更加确切的定义。

对于隐喻关系有各种不同的描述:比较、对比、类比、相似、并列、相同、张力、冲突、融合等。

对于隐喻在诗歌中的性质、用法与功能,也有不同的见解。

近年来有一种受到重视的观点认为隐喻是一种构成诗歌特有的内部关系的基本手段。

有些批评家认为隐喻是区别诗歌的想象与表达方式和其他体裁作品的逻辑与推理方式的标志。

另一些批评家则从人类学的观点出发,认为一切语言都是“隐喻”。

然而,传统的观点则认为隐喻是一种修辞手段或者是一类比喻手段(包括两种或四种不同用法的比喻手段),用于语言修饰、生动描写、阐述意义或制造某种神秘感。

首先讨论一下认为隐喻是一种比喻的观点。

亚里士多德被认为是这种观点的首倡者。

他在《诗学》一书中写道:“隐喻即是以一事物的名称指称另一事物;这种转移可以是由属至种,也可以是由种至属,或由种至种,或者以类比为根据。

”后来的语法学家把亚里士多德所列述的四类指称“转移”重新进行了分类,定名为“提喻”“转喻”“牵强比喻”等。

这种分类法与亚里士多德的分类并不完全一致。

自古罗马的西塞罗和昆提利安以来的语法学家又根据亚里士多德《修辞学》中的有关论述,主张隐喻成分之间须具备相关性或一致性,隐喻本身须具有一定的清晰度。

因此,传统修辞学反对使用“混杂隐喻”以及把隐喻局限于描写或说明用法的观点。

乔治·坎贝尔在《修辞理论》(1841)一书中写道:“在隐喻中存在的惟一关系是相似。

”语法学家也注意到隐喻成分之间存在某种逻辑不一致性,因此提出:隐喻不仅转移或改变意义,而且可以歪曲意义。

《简编牛津英语词典》对隐喻所下的定义称:“一种修辞格;一个名称或描写语转用于某个在严格意义上它并不完全适用的事物。

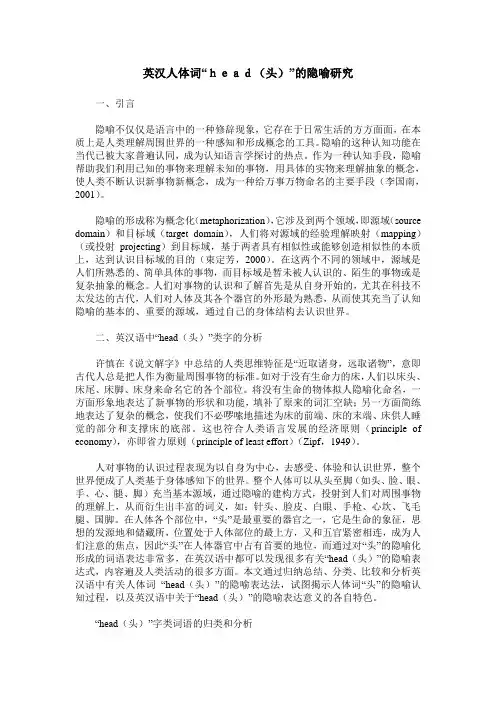

英汉人体词“head(头)”的隐喻研究一、引言隐喻不仅仅是语言中的一种修辞现象,它存在于日常生活的方方面面,在本质上是人类理解周围世界的一种感知和形成概念的工具。

隐喻的这种认知功能在当代已被大家普遍认同,成为认知语言学探讨的热点。

作为一种认知手段,隐喻帮助我们利用已知的事物来理解未知的事物,用具体的实物来理解抽象的概念,使人类不断认识新事物新概念,成为一种给万事万物命名的主要手段(李国南,2001)。

隐喻的形成称为概念化(metaphorization),它涉及到两个领域,即源域(source domain)和目标域(target domain),人们将对源域的经验理解映射(mapping)(或投射projecting)到目标域,基于两者具有相似性或能够创造相似性的本质上,达到认识目标域的目的(束定芳,2000)。

在这两个不同的领域中,源域是人们所熟悉的、简单具体的事物,而目标域是暂未被人认识的、陌生的事物或是复杂抽象的概念。

人们对事物的认识和了解首先是从自身开始的,尤其在科技不太发达的古代,人们对人体及其各个器官的外形最为熟悉,从而使其充当了认知隐喻的基本的、重要的源域,通过自己的身体结构去认识世界。

二、英汉语中“head(头)”类字的分析许慎在《说文解字》中总结的人类思维特征是“近取诸身,远取诸物”,意即古代人总是把人作为衡量周围事物的标准。

如对于没有生命力的床,人们以床头、床尾、床脚、床身来命名它的各个部位。

将没有生命的物体拟人隐喻化命名,一方面形象地表达了新事物的形状和功能,填补了原来的词汇空缺;另一方面简练地表达了复杂的概念,使我们不必啰嗦地描述为床的前端、床的末端、床供人睡觉的部分和支撑床的底部。

这也符合人类语言发展的经济原则(principle of economy),亦即省力原则(principle of least effort)(Zipf,1949)。

人对事物的认识过程表现为以自身为中心,去感受、体验和认识世界,整个世界便成了人类基于身体感知下的世界。

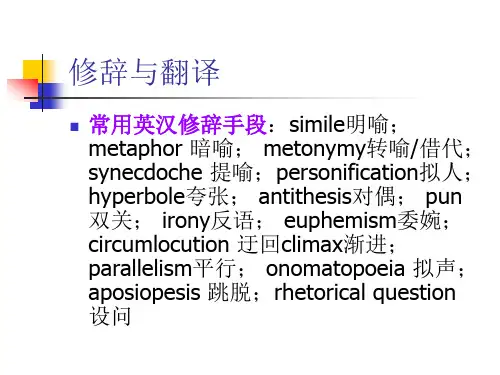

对于⼀个具有⼀定英语⽔平的⼈来说,谙熟其修辞⽅式,不仅有助于辨别该语⾔的各种修辞现象,了解修辞运⽤的规律,从⽽提⾼分析语⾔表现技巧的能⼒,⽽且还可以有⼒提⾼准确、有效地运⽤语⾔的能⼒。

为此,本⽂想就英语中⼏种常见的修辞格粗略地谈谈⾃⼰的看法。

⼀、⽐喻(the figures of speech) ⽐喻是语⾔艺术的升华,是最富有诗意的语⾔形式之⼀,是语⾔的信息功能和美学功能的有机结合。

英语中常见的⽐喻有三类:明喻、隐喻和转喻。

1.明喻(the simile) 明喻通常是把被⽐喻的“本体”和⽤以⽐喻的“喻体”同时说出,说明本体事物象喻体事物,⽤介词like ,连词as,as if,as…so,动词seem等以及句型A …to B as C…to D等等表⽰“好像”意思的⽐喻说法就叫明喻。

⼈们往往有这样的错觉,认为⽐喻修辞只适⽤于⽂学类的各种⽂体,⽽⾮⽂学类论著,如科技之类应⽤⽂体,为了表达的正确性、严密性与科学性,是排斥⽐喻的。

事实上,在英语的科技类的论著中,为了把描象的事物说得具体化、形象化,把深奥的道理说得通俗、浅显、明⽩,也经常使⽤⽐喻。

例如: (1)Bacteria are so small that a single round one of acommon type is about 1/25,000 of an in ch across when thesebacteria are magnified 1,000 times, they look only aslarge as apencil point. 细菌是这样⼩,⼀种普通类型的圆形细菌直径⼤约只有1/25,000英⼨。

这种细菌放⼤⼀千倍看起来也只有铅笔尖那么⼤。

(2)There now exists a kind of glass so sensitive to light that,like photographic film,it wil l record pictures and designs. 现在有⼀种对光⼗分敏感的玻璃,它像胶卷⼀样能记录图像和图案。

《关联理论视角下汉英口译中隐喻翻译策略研究》篇一一、引言隐喻作为语言中一种常见的修辞手法,在汉英口译中具有举足轻重的地位。

关联理论为隐喻翻译提供了理论支撑,它强调了语境、认知和交际的重要性。

本文旨在从关联理论视角出发,研究汉英口译中隐喻翻译的策略,为口译实践提供一定的指导和借鉴。

二、关联理论简述关联理论认为,交际是一个认知过程,涉及说话人意图的传达和听话人对其的理解。

在口译过程中,说话人的意图往往通过隐喻等修辞手法得以体现。

因此,译者需要准确理解源语隐喻的含义,并在目标语中寻找相应的表达方式,使目标语听众能够理解说话人的意图。

三、汉英口译中隐喻翻译的挑战汉英口译中隐喻翻译面临诸多挑战。

首先,汉语和英语在隐喻表达上存在文化差异和语言特点。

其次,隐喻翻译要求译者具备丰富的文化背景知识和语言知识。

此外,口译过程中时间和空间的限制也给隐喻翻译带来了一定的难度。

四、关联理论视角下的隐喻翻译策略(一)直译法直译法是汉英口译中常用的隐喻翻译策略之一。

当源语隐喻在目标语中能找到相对应的直接表达时,可以采用直译法。

这种方法能够最大程度地保留原句的修辞效果和语言风格,使目标语听众能够理解说话人的意图。

(二)意译法意译法适用于源语隐喻在目标语中无法找到直接对应表达的情况。

此时,译者需要根据语境、文化背景等要素,灵活地转换表达方式,使目标语听众能够理解说话人的意图。

意译法强调对原句意义的准确把握和再表达。

(三)阐释法阐释法是一种较为灵活的隐喻翻译策略,它强调对源语隐喻进行详细的解释和阐述。

当源语隐喻蕴含丰富的文化内涵或抽象意义时,可以采用阐释法,帮助目标语听众更好地理解说话人的意图。

这种方法需要译者具备较高的语言表达能力和文化素养。

五、案例分析以“像炸了锅一样”为例,这个汉语表达方式富含浓厚的文化色彩和生动的比喻意义。

在汉英口译中,可以采用意译法将其翻译为“like a boiling pot”,同时辅以适当的解释和阐述,帮助英语听众理解其含义。

论英语修辞格“隐喻”和“借代”的运用作者:蒋凤珍来源:《外语学法教法研究》2008年第04期摘要:本文介绍了英语修辞格中的“隐喻”和“借代”,着重阐明了“隐喻”和“借代”在文章中的运用以及它们两者的区别,以便人们更好地正确使用他们,使文章收到意想不到的效果。

另外配有相应的练习。

关键词:本体、喻体、借体、对比、分析、运用、练习英语和汉语一样,文章有了修辞成分,效果就大不一样。

英语中的修辞很多,就词的方面来说,修辞格约有十六种,他们分别是明喻(simile)、隐喻(metaphor)、借代(metonymy)、提喻(synedoche)、拟人(personication)、反话(irony)、夸张法(hyperbole)、间接肯定(litotes)、隐含语(euphemisn)、矛盾修辞法(oxymoron)、移就(transferred epithet)、双关(pun)、引典(allusion)、似非而非的隽语(paradox)、重复 (repetion)和讽刺(sarcasm)。

从句法上看,修辞格约有七种,他们依次是排比(parallelism)、对偶 (antithesis)、修辞问句(rhetorical question)、类比(analogy)、递进(climax)、突降 (lanticlimax)和讽刺句(satire)。

按语音角度来看,修辞格约有三种,他们是谐头韵(alliteration)、谐元韵(assonance)和拟声(onamatopoeia)。

下面我们不妨来看一下修辞格中的“隐喻”(metaphor)和“借代”(metonymy)。

首先来看“隐喻”,它是一种经常使用的比喻方式。

所谓比喻,就是一般所说的打比方,根据完全不同的两件事物之间的某些相似点,将事物甲比作乙,以此来说明甲。

比喻中被说明的事物称本体(tenor),用来做比的事物称为喻体(vehicle)。

比喻包括明喻和隐喻。

英语修辞学中20种常见修辞格名称双语释义及举例(Bilingual definitions and examples of 20 common rhetorical names inEnglish Rhetoric)20 common rhetorical name in English rhetoric bilingual definitions and examples (2012-04-27 21:08:55) reprint we label: reproduced classification: English MajorsOriginal address: bilingual definitions and examples of 20 commonly used rhetorical figures in English Rhetoric: Author: Jiang JiangFLTRP Cup English debate in English Rhetoric: how to say? 1.Simile 2.Metaphor metaphor, simile; metaphor; metonymy3.Metonymy;4. Synecdoche5. Synaesthesia synaesthesia synecdoche;6. Personification7. Hyperbole; personification; exaggeration;8. Parallelism alignment;9. Euphemism euphemism, euphemism; 10. Allegory 11. Irony 12. allegory; irony; Pun pun;13. Antithesis / / even than the controlBilingual definitions and examples of 20 common rhetorical names in English RhetoricThe use of figures of speech in English (three)What is a figure of speech?Figures of speech is the language art to improve the effect of language expression. It can make the language vivid and vivid, and give people the enjoyment of beauty. In order to translate English figures of speech, we should first make clear itscharacteristics, make clear the similarities and differences between the two languages in English and Chinese, and then use appropriate skills to translate them according to the specific situation. A lot of English rhetoric, but roughly divided like can be divided into phonetic rhetoric, rhetorical devices and syntactical rhetorical devices.(1) devices rhetorical (phonological)As the name suggests, phonological figures of speech are rhetorical devices created by the phonetic features of words. It mainly includes onomatopoeia, alliteration and assonance.1. the onomatopoeia figure Onomatopoeia is a rhetorical device imitating the sounds produced by things, which is exactly the same as Chinese onomatopoeia. The proper use of it can make the language more vivid. Such as:Presently there came the click of high-heeled shoes. heels presently there came the click of.2. Alliteration is in a alliterative phrase or a verse, there are more than two words close to each other, the first syllable (or other syllable) with letters or sound the same;3. yuan / abdominal rhyme rhyme assonance? As (ns]? N)? In a word or in the middle of a line, there are two or more words with the same vowel. The former Chinese and two (two or more syllables in Chinese, the same initials, called dual sound, it is not similar to the figures) and Chinese Poems (two or more syllables are very similar to each other the same final). Forexample:(1) Peter Piper picked a peck of picking pepper. (alliteration) Peter. Peter Piper picked a peck of picking pepper.(2) With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. (assonance), with this faith, we can chisel the mountain of despair into a rock of hope.(two) devices rhetorical (semantic)Figures of speech are created mainly by means of semantic association and linguistic changes. They mainly include:Simile, metaphor, allusion, metonymy, transferred epithet, personifi-cation, hyperbole, irony, euphemism, pun, oxymoron, zeugma, contrast, et al.A. simile, metaphor; allusionSimile and Chinese similes are basically the same, the use of a certain things or situations to match another thing or situation. The body and Yu Tijun appear in the same sentence, in the form of corresponding. The English Simile metaphor is usually like, as...... As), Chinese Simile metaphor is usually "like" and "like" etc.. For example:他们就像街上的有轨电车。

英汉语修辞知识 (王向东 2009年9月4日) 以下是束定芳对隐喻学的描述:

(束定芳 隐喻学研究[M]·上海,上海外语教育出版社,2001年8月第二版) 1. 据波里奥等人(Pollio, Barlow, Fine and Polio, 1977)的估计,人们在自由交谈中平均每分钟使用四个(隐喻)辞格。如果将一些相关的语言创新用法计算在内,一个人一生平均要用2100万个辞格。P1 2. 隐喻的多学科研究。从20世纪70年代至今,包括从认知心理学、哲学、语用学、符号学、现象学、阐释学等角度对隐喻的多角度、多层次研究。P2 3. 相对于日常言语的使用规则来说,隐喻是一种正常语言的偏离。诗歌中充满了隐喻,因而诗歌被称为“隐喻式语言”。P12 4. 从理论上讲,隐喻可以是词、词组、可以是句子,也可以是篇章。P13 5. 在对隐喻性质的讨论中,有一种观点特别引人注目,即人类语言整体上是一个隐喻性的符号系统,莱考夫和约翰逊在《我们所赖以生存的隐喻》一书中指出,“隐喻无所不在,在我们的语言中、思想中”。P16 6. 修辞学家说,隐喻就是一种修辞格,是一种修饰话语的手段。逻辑学家说,隐喻是一种范畴错置。哲学家说,隐喻性是语言的根本特性,人类语言从根本上来说是隐喻性的。认知科学家说,隐喻是人类认知事物的一种基本方式。P19 7. 根据我们对隐喻的定义,只要是在一定的语境中,某一类事物用来谈论另一类不同的事物就构成了隐喻,那么隐喻就可能在各个语言单位层次上出现,包括词、词语、句子和话语。根据语境特点,话语可小至单个词,可大至一个句子、一首诗、一篇文章、一组作品,等等。这样,根据我们的定义,部分成语、谚语,甚至整个文学作品,如诗歌、小说等都可以被看做是典型的、扩展了的隐喻。P37

(以下信息见尹均生主编的 《中国写作学大辞典》,北京· 中国检察出版社, 244页—269页, 1998年5月出版)

1. 修辞的定义:在人们的交际生活中,依据题旨、语境和文体的需要,利用各种语言材料、采用各种表现手法对语言进行调整、加工以恰切地表达思想内容的一种写作活动。 修辞有广义修辞与狭义修辞之分。广义的修辞,指涉及运用语言表达思想感情的全部活动,包括锤炼加工语句,调整语句间的关系,乃至篇章结构的安排;狭义的修辞,则指对语句的锤炼、加工。 修辞必须遵循三大原则:适应题旨,适应语境和适应文体。 2. 消极修辞,又称“一般修辞”、“普通修辞”。以正确、通顺、清晰地表达思想内容为目的的一种基本的修辞方式。经过消极修辞后的语言,具有正确、明白、通顺、质朴、平实等特点。 3. 积极修辞:是指以形象生动地或深刻地表达思想内容为目的的一种修辞方式。它积极地适应语境,遵循形象思维的规律,利用在起媒介作用的语言上的感性因素,让语言具有体验性、具体性、形象性。它是以消极修辞为基础的更高层次的修辞。选词、句式、辞格、篇章、语体、风格等都属于积极修辞的范畴。 4. 辞格:具有固定格式的各种积极修辞方式。如比喻、比拟、借代、夸张、对偶等。 5. 明喻(simile):明显地表示本体和喻体之间是相类似的关系的一种比喻。如“如、似、犹、若、好像、如同、仿佛、宛如、一样”等。 6. 暗喻(metaphor):又称“隐喻”。这种比喻常用“是、成为、变成、当作、化为、等于”等。 7. 借喻(metonymy):直接借比喻的事物来代替被比喻的事物,被比喻的事物和比喻词都不出现。如“陈涉太息曰:嗟乎,燕雀安知鸿鸪之志哉!”。 8. 扩喻:又称“引喻”。喻体和本体各自的构成有类比关系的句子而不用比喻词联结的一种比喻。如苏轼《水调歌头·明月几时有》:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。” 9. 缩喻:又称“倒喻”。本体修饰、限制喻体的词组的一种比喻。它们之间不用喻词连接。这种比喻凝练、生动、紧凑,极富表现力。如“思想和感情的羽翼”、“历史的河流”、“历史的隧道”。 10. 较喻:又称“强喻”。是“程度不等的比喻”。强调喻体在程度上超过或不如本体的一种比喻。常用“比……还……、不如、 不及、比不上、……得多”等喻词。 11. 反喻:用否定语气从反面设喻。这种比喻常用“不像……、不是……”等喻词。 12. 复喻():又称“博喻”。这种比喻同时并列几个譬喻说明或描绘本文。如鲁迅“这《孩儿塔》的出生……。这是东方的微光,是林中的响箭,是冬末的萌芽,是进军的第一步,是对于前驱者的爱的大纛,也是对于摧残者的憎的丰碑。” 13. 回喻:先用肯定的方式提出正文或譬喻,接着加以否定,最后引出正文或譬喻。 14. 比喻的远缘结亲法:用可比性很小或可比性非常隐蔽的两个事物构成比喻。 15. 比喻的化实为虚法:用不能凭五官感受的事物,或非客观存在的虚幻形象作喻体。如“神姿仙姿桂林的山!”。 16. 比喻的化虚为实法:与“15”相反。如“我突然感到精神的苍白”。 17. 比喻的化静为动法:用动态的事物或动化静态的事物作喻体,与静态的事物构成比喻。如王禄松《举杯》:“不是酒,是一杯燃烧的云彩”。 18. 比喻的化动为静法:与“17”相反。 19. 夸张格:又称“铺张、夸饰”。 20. 直接夸张:又称“一般夸张”。 21. 间接夸张:以夸张事物的一个方面来扩大夸张。 22. 缩小夸张:与扩大夸张相反。 23. 委婉格:又称“婉曲格”。 24. 摹绘格:用象声词、色彩词、形状词把事物的声音、颜色、情状等生动地描绘出来的一种修辞方式。 25. 通感格:又称“移觉格”。 26. 借代格:以甲代乙。 27. 旁借:旁借共有八个方面。 28. 对代:用本体事物相关的事物代替本体事物。 29. 对比格:又称“对照”。 30. 双关格: 31. 引用格: 32. 仿拟格:即英语的parody。 33. 拈连格: 34. 移就格: 35. 比拟格: 36. 讽喻格:编故事寄托讽刺或教导的意思。 37. 示现格:把实际上未见未闻的事物写得如见如闻。 38. 呼告格:在抒发感情时,作者对没有思想感情活动的物以及不在面前的人直接呼名说话。 39. 析字格:把所有的字析为形、音、义三方面,看别的字有一面同它相合相连,随即借来代替或推衍开去。 40. 同字格: 41. 同语格: 42. 飞白格:明知其错故意仿拟。它使语言风趣,具有讽刺性。 43. 折绕格:有话不直截了当地说,却故意说得曲折、缴绕。 44. 转类格:又称“转品格”。故意转变词性。它使语言生动活泼、风趣、有讽刺性。 45. 易色格:故意把词语用在同原来带有的感情或语体等色彩不一致的场合。 46. 互文格:互换同类概念,或参互成文,包孕其义。 47. 丫叉法:承接句的次序与起句的次序错位。它能矫避平板,使文章呈现错综流动、摇曳多姿的特色。 48. 抵牾格:在具体的语言环境中,故意用自相抵牾的简洁的语词来叙事、记人、状物、抒情,以突出表达效果。 49. 反复格:又称“重复格”。 50. 对偶格:又称“对仗格”。 51. 排比格: 52. 层递格:又称“渐层格”。 53. 错综格:把整齐匀称的语言形式改变为结构参差、字面别异的语言形式。它可以使语言精炼优美,灵活矫健,避免单调平板。 54. 顶真格:用前一句的结尾来做后一句的开头,这样一句顶一句组合成句群,或作为章节的衔接的桥梁。 55. 倒装格:又称“超前法、语反”。 56. 反语:说反话。言辞与说话人的本意相反。 57. 精警格:使简短语句具有理性光辉的一种修辞方式。运用这种修辞方式锤炼的语句,具有浓缩性、独到性、穿透性和警醒性特点。

(汉语的修辞格就只有60个左右。英语中有的修辞格在汉语中有缺失,而汉语中的修辞格在英语中有缺失。英汉语修辞格真正能对应的有三分之二。) 英语修辞格的汇总 见(李鑫华《英语修辞格详论》上海外语教育出版社,2000,8.) 1. Arthur Zeiger 《英语百科全书》共有77种。 1. alliteration 2. allusion 3. anadiplosis 4. anaphora 5. anti-climax 6. antithesis 7. antonomasia 8. aporia 9. aposiopesis 10. apostrophe 11. asydeton 12. bathos 13. bulk 14. bull 15. circumlocution 16. climax 17. conversion 18. correction 19. dubitation 20. echo 21. ecphonesis 22. ellipsis 23. emblem 24. enallage 25. epanaphora 26. epanodos 27. epanorthosis 28. epidiplosis 29. epiphora 30. epithet 31. eroteme 32. exclamation 33. euphemism 34. gemination 35. hendiadys 36. hypallage 37. hyperbation 38. hyperbole 39. hysteronproteron 40. inversion 41. iron (antiphrasis) 42. kenning 43. litotes 44. meiosis 45. metalepsis 46. metaphor 47. metonymy 48. metastasis 49. onomatopeia 50. oxymoron 51. paradiastole 52. paralepsis 53. parallelism 54. paregmenon 55. paronmasia (pun) 56. period 57. periphrasis 58. personification 59. pleonasm 60. ploce 61. polysyndeton 62. preterition 63. prolepsis 64. prosopopeia 65. rallying cry 66. regression 67. repetition 68. reverse 69. rhetorical question 70. simile 71. syllepsis 72. symploce 73. synecdoche 74. synesis 75. trope 76. vision 77. zeugma (郭著章先生又补上三种修辞格 antiphrasis, exaggeration, epistrophe)