烷醇酰胺表面活性剂的应用以及发展

- 格式:pdf

- 大小:356.01 KB

- 文档页数:4

表面活性剂的介绍与分析方法摘要:近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。

由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。

关键字:表面活性剂;一、简介自然界存在着大量既亲水又亲油的所谓“两亲性”分子。

这类物质通常都具有亲水性链段和亲油性链段两个部分,从而使其具有“两亲”功能。

1930年Freundlich 将加入少量时就能使水的表面张力或者液-液界面张力大为降低的两亲物质称作表面活性剂。

随着人们对这种“两亲”结构物质研究的深入,表面活性剂这一概念从降低表面张力这一表面现象扩展到所有表面性能上,将少量使用即可使表面或界面的一些性质(如乳化、增溶、分散、渗透、润湿)发生显著变化的物质都叫表面活性剂。

近年来,随着石油化工的高速发展,为表面活性剂的合成提供了丰富的原料,是表面活性剂的产量和品种迅速增长,成为国民经济的基础工业之一。

由于表面活性剂具有润湿、乳化、分散、增溶、起泡、消泡、均染、洗涤、抗静电、防腐、杀菌等一系列独特的作用和功能,表面活性剂对改进生产工艺、提高产品质量、降低成本、节约能源、提高生产率、增加附加值等方面发挥了巨大作用,因此有“工业味精”和“工业催化剂”之称。

随着经济和科学技术的发展,表面活性剂的应用领域从日用化学工业扩展到食品、农业、环保、医药、石油加工、采矿等一切生产及技术领域。

值得一提的是,两亲分子的设计赋予表面活性剂新的功能及应用,成为解决许多实际问题的钥匙。

二、特点及分类1常见表面活性剂的种类任一种表面活性剂的分子都是由两种不同性质的基团所组成,非极性的亲油基团和极性的亲水基团。

也就是说,表面活性剂既具有亲水性,又具有亲油性,形成一种所谓“两亲结构”的分子,如图1-1所示。

我国脂肪酸生产及应用情况您好,欢迎来到阿里巴巴商人博客产品产品公司生意经批发直达求购信息资讯论坛商友我国脂肪酸生产及应用情况(2011/01/04 16:20)我国脂肪酸生产及应用情况1脂肪酸的来源脂肪酸主要是从天然油脂、石蜡氧化或从松木造纸废液中回收妥尔油经精馏制得。

石蜡氧化制脂肪酸可以得到天然油脂中不具有的单碳数脂肪。

随着世界各国对生态环境和环境保护的重视,对天然林的保护和禁伐,使得妥尔油资源产量、质量逐年下降。

目前从天然动植物油脂经水解、精馏生产的脂肪酸占脂肪酸总量的4/5以上,是世界脂肪酸的主要来源。

2脂肪酸的分类一类是饱和脂肪酸,主要应用于乳液聚合和作为橡胶添加剂;在塑料工业中用作稳定剂、增塑剂和润滑剂;其酯类用于食品工业作乳化剂;其含氮衍生物是优良的表面活性剂,广泛应用于纺织、交通、日用化工和塑料等行业。

这类脂肪酸主要包括椰油酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸等。

另一类是不饱和脂肪酸(包括妥尔油酸),主要用于制取矿石浮选剂、油田化学品和生产涂料用的二聚酸、三聚酸。

如油酸、亚油酸、芥酸等。

3脂肪酸原料情况东南亚地区拥有丰富的棕榈油和椰子油。

棕榈仁油和椰子油是提供生产C8-14脂肪酸的原料,它们主要用于生产表面活性剂。

棕榈油是提供生产C16-18脂肪酸的原料,主要用于生产硬脂酸及盐和酯类、阳离子表面活性剂和塑料加工助剂等。

我国脂肪酸的生产目前以棕榈油、棉籽油、棉籽油脚和菜籽油为主要原料,所得产品主要为硬脂酸、不饱和酸(以油酸为主)和芥酸等。

棕榈油中不饱和酸含量为42%,棉籽油为64%。

菜籽油主要含C16-22脂肪酸,其中芥酸含量很高。

4脂肪酸的品种和用途油脂中的脂肪酸是脂肪酸同系物的混合物,其组成随油种而变化。

混合脂肪酸经过分离提纯后可以得到各种组成比较单一的脂肪酸,一般有纯度95%、98%和99%如辛酸、癸酸、癸二酸、月桂酸、肉豆寇酸、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻油酸、山嵛酸、芥酸等产品。

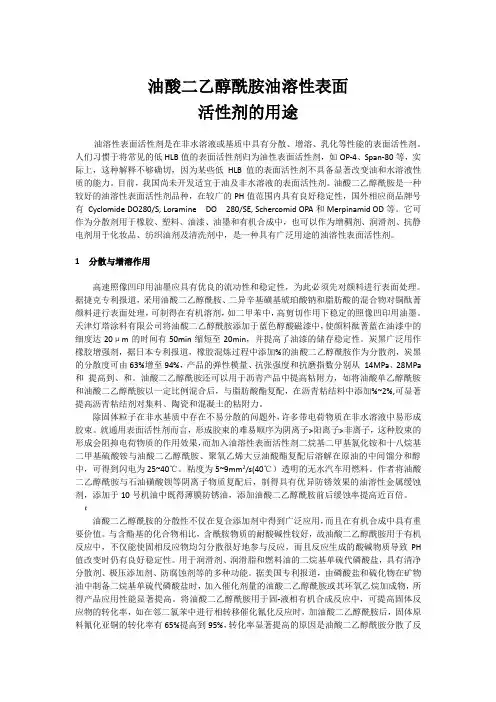

油酸二乙醇酰胺油溶性表面活性剂的用途油溶性表面活性剂是在非水溶液或基质中具有分散、增溶、乳化等性能的表面活性剂。

人们习惯于将常见的低HLB值的表面活性剂归为油性表面活性剂,如OP-4、Span-80等,实际上,这种解释不够确切,因为某些低HLB值的表面活性剂不具备显著改变油和水溶液性质的能力。

目前,我国尚未开发适宜于油及非水溶液的表面活性剂。

油酸二乙醇酰胺是一种较好的油溶性表面活性剂品种,在较广的PH值范围内具有良好稳定性,国外相应商品牌号有Cyclomide DO280/S, Loramine DO 280/SE, Schercomid OPA和Merpinamid OD等。

它可作为分散剂用于橡胶、塑料、油漆、油墨和有机合成中,也可以作为增稠剂、润滑剂、抗静电剂用于化妆品、纺织油剂及清洗剂中,是一种具有广泛用途的油溶性表面活性剂。

1 分散与增溶作用高速照像凹印用油墨应具有优良的流动性和稳定性,为此必须先对颜料进行表面处理。

据捷克专利报道,采用油酸二乙醇酰胺、二异辛基磺基琥珀酸钠和脂肪酸的混合物对铜酞菁颜料进行表面处理,可制得在有机溶剂,如二甲苯中,高剪切作用下稳定的照像凹印用油墨。

天津灯塔涂料有限公司将油酸二乙醇酰胺添加于蓝色醇酸磁漆中,使颜料酞菁蓝在油漆中的细度达20μm的时间有50min缩短至20min,并提高了油漆的储存稳定性。

炭黑广泛用作橡胶增强剂,据日本专利报道,橡胶混炼过程中添加%的油酸二乙醇酰胺作为分散剂,炭黑的分散度可由63%增至94%,产品的弹性模量、抗张强度和抗磨指数分别从14MPa、28MPa 和提高到、和。

油酸二乙醇酰胺还可以用于沥青产品中提高粘附力,如将油酸单乙醇酰胺和油酸二乙醇酰胺以一定比例混合后,与脂肪酸酯复配,在沥青粘结料中添加%~2%,可显著提高沥青粘结剂对集料、陶瓷和混凝土的粘附力。

除固体粒子在非水基质中存在不易分散的问题外,许多带电荷物质在非水溶液中易形成胶束。

中国表面活性剂/洗涤剂领域技术进展作者:李秋小,张高勇摘要:分6个方面对国内表面活性剂/洗涤剂行业近几年来技术进展情况进行了概括总结,主要内容包括:表面活性剂主要品种及其原料的生产技术进展,如烷基苯、脂肪醇、脂肪胺及脂肪酸的生产以及磺化工艺和乙氧基化技术;新型表面活性剂的研究与开发,主要品种有烷基多苷、醇醚羧酸盐、脂肪酸甲酯乙氧基化物、葡糖酰胺、脂肪酸甲酯磺酸盐等;助剂制造技术的进步,如4A沸石、层状硅酸盐、酸制剂等的研发情况及生产技术的提高;洗涤用品制造技术,包括洗衣粉规模化生产技术,液洗配方技术等;表面活性剂在高新技术领域如新材料领域、能源领域、农药、医药与生命科学领域应用的研发情况;表面活性剂/洗涤剂行业技术标准进展情况。

总体看行业技术取得明显进步,但和国外先进水平相比仍有较大差距,需加快技术进步步伐,实现行业的可持续发展。

自20世纪60年代以来,经过40余年的建设,我国表面活性剂涤涤用品工业由最初的肥皂发展成为集科研开发、人才培养、生产及应用技术相结合的完整行业体系,其应用领域已从家用洗涤用品、个人清洁保护用品、工业与公共设施清洗用品拓展到国民经济的其他领域。

特别是改革开放以来,随着我国整体工业技术水平的快速提高,表面活性剂/洗涤剂工业取得了长足的进步,已基本满足国内需求。

2002年表面活性剂/洗涤剂行业总产值315亿5千万元,年增长率达7.84%,为国民经济的快速增长做出了贡献。

我国表面活性剂/洗涤剂行业快速发展的主要动力之一是技术的进步。

通过行业技术改造、技术攻关和引进技术的消化吸收,促进了行业结构调整和工艺装备水平的提高,增强了主要产品的规模化生产能力和短缺品种的自给能力,提高了行业的科技创新能力,为行业的可持续发展奠定了基础。

但总体看,我国表面活性剂/洗涤剂行业的技术水平和国际先进水平相比还有一定的差距,某些方面还必须加快发展进度。

本文旨在对近年来我国表面活性剂/洗涤剂行业的主要领域的技术进展作一归纳分析,以期更进一步明确今后的发展方向。

表面活性剂在电镀中的应用表面活性剂是金属表面处理技术领域的与材料之一,也是绝大多数电镀添加剂不可缺少的组成之一。

在电镀的整个工艺过程中,如镀前处理的化学脱脂、酸洗除锈、电解脱脂、基体活化到电镀中单金属、合金电镀用的添加剂、镀后处理的防镀层变色剂、镀层保护膜乃至电镀废水处理,几乎都用到表面活性剂。

在液体和空气的界面上,液体表面的分子受到液体分子内部的引力大于受到空气分子的引力,由此造成液体表面上的收缩作用叫做表面张力。

表面活性剂是一种在低浓度下能降低水和其他溶液体系的表面张力或界面张力的物质。

从分子结构上一定是有非极性的亲油性基和极性的亲水基两部分不所组成的化合物。

降低表面张力即是表面活性。

极大部分表面活性剂是水溶性的、油溶性的只占极少数。

一、表面活性剂的基本性质和作用表面活性剂分子结构中,能在水溶液中降低表面张力的那部分称为活性部分。

分子在水中离解后,活性部分呈各种离子状态或分子状态。

表面活性剂的活性部分是由亲水基团与憎水基团构成。

憎水基团通常含C8~C18的各种非极性碳-氢长链基团,它具有排水的作用,亲水基是极性基团(如羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐、磷酸盐、有机胺盐、季铵盐、多元醇及聚氧乙烯长链等)他具有水分子相互吸引的作用。

表面活性剂分子的亲水基与憎水基是构成界面吸附层、分子定向排列等现象。

表面活性剂能起到润滑、分散、乳化、渗透、增溶、发泡及洗涤等作用。

表面活性剂在电镀工业中应用及其广泛。

利用其乳化、润滑及增溶作用来提高镀件的除油效率及除油质量;利用其在金属和溶液界面上的定向排列及吸附作用,来改善镀层的结晶组织、提高阴极极化从而降低镀层的分散能力;利用其润滑作用,可防止析出的氢气在镀件表面滞留,从而防止镀层出现麻点及针孔。

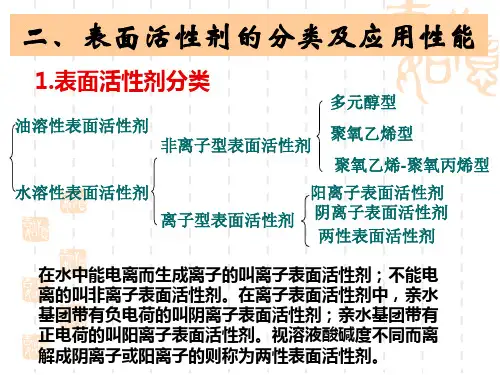

二、表面活性剂的分类根据表面活性剂的用途可分为:润湿剂、乳化剂、发泡剂、洗涤剂及增溶剂等等。

但最常见和最方便的方法是按离子的类型分类,根据表面活性剂溶于水时,凡能电离生成离子的叫做离子表面活性剂;凡不能电离生成离子的叫做非离子表面活性剂。

表面活性剂的分类及应用简析摘要:表面活性剂是当今社会洗涤用品的重要功能性成分,从洗衣液洗洁精到洗面奶洗发水等,都离不开它。

本文将对不同表面活性剂进行分类介绍,并简单分析表面活性剂在各类洗涤用品中的应用。

关键词:表面活性剂;分类;应用表面活性剂又称界面活性剂,是一种只要加入少许就能有效降低液体表面张力或改变二相间界面张力的物质,被誉为“工业味精”,它具有固定的亲水亲油基团,能在溶液表面形成定向排列,主要起到提高组分间的乳化能力,有效混合成分以及在发泡过程中控制体系表面张力,以达到良好气泡网结构的功效。

此外,表面活性剂还有增溶、消毒、去垢、润湿等其他效果,是一类功能多样、应用广泛的精细化工产品,本文按极性基团的解离性质对其进行分类并简单介绍洗涤用品领域中表面活性剂的应用情况。

1 表面活性剂分类1.1阴离子表面活性剂阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展最早、种类最多的一类,溶解在水中能解离出带负电荷的表面活性离子的一种活性剂。

其中以烷基苯磺酸(LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)和α-烯基磺酸钠(AOS)三种阴离子表面活性剂使用较多。

LAS是直链烷基苯经过磺化水解以后的产物,具有发泡力强、去污力高的特点,易与各种助剂复配,对颗粒、蛋白、油性污垢都有很好的去污效果,尤其在天然纤维上对颗粒污垢的洗涤效果更佳;AES是脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)经过硫酸化中和以后的产物,它在亲水基和疏水基之间嵌有聚氧乙烯链,因此结构特点使得AES同时具有非离子和阴离子表面活性剂的一些特点,抗硬水性、起泡性、溶解性和润湿水平均优于烷基磺酸盐,且刺激性低;AOS是α-烯烃经三氧化硫磺化中和、水解后得到的产物,具有良好的起泡性和抗硬水性,生物降解能力较好,在日用洗涤和个人清洁产品都是很好的原料。

此外还有脂肪醇硫酸钠(AS)、脂肪醇(醚)硫酸铵(简称铵盐,AESA、LSA)、脂肪酸盐类等多种阴离子表面活性剂。

1.2阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂是在水溶液中呈正电性,能形成带正电荷的表面活性离子的一种活性剂。

生物表面活性剂的制备、提纯及其应用摘要:生物表面活性剂是由微生物产生的天然产物,具有表面活性高、对环境无污染、生物可降解性及良好的抑菌作用等优于化学合成的表面活性剂的独特性质。

本文对生物表面活性剂的合成方法进行了介绍,对生物表面活性剂在石油工业、环境工业、医药、食品、农业和化妆品工业等领域的应用进行了总结,展望了生物表面活性剂的良好应用前景。

关键词:生物表面活性剂制备提纯应用生物表面活性剂主要是由微生物在好氧或厌氧条件下在碳源培养基中生长时产生的。

这些碳源可以是碳水化合物、烃类、油、脂肪或者是它们的混合物。

生物表面活性剂可分为非离子型和阴离子型, 阳离子型较为少见。

像其它表面活性物质一样, 生物表面活性剂由一个或多个亲水性和憎水性基团组成, 亲水基可以是酯、羟基、磷酸盐、或羧酸盐基团、或者是糖基, 憎水基可以是蛋白质或者是含有憎水性支链的缩氨酸。

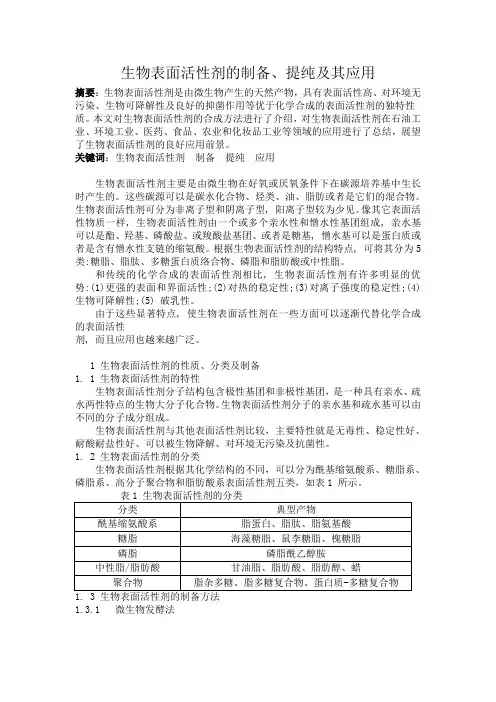

根据生物表面活性剂的结构特点, 可将其分为5 类:糖脂、脂肽、多糖蛋白质络合物、磷脂和脂肪酸或中性脂。

和传统的化学合成的表面活性剂相比, 生物表面活性剂有许多明显的优势:(1)更强的表面和界面活性;(2)对热的稳定性;(3)对离子强度的稳定性;(4)生物可降解性;(5) 破乳性。

由于这些显著特点, 使生物表面活性剂在一些方面可以逐渐代替化学合成的表面活性剂, 而且应用也越来越广泛。

1 生物表面活性剂的性质、分类及制备1. 1 生物表面活性剂的特性生物表面活性剂分子结构包含极性基团和非极性基团,是一种具有亲水、疏水两性特点的生物大分子化合物。

生物表面活性剂分子的亲水基和疏水基可以由不同的分子成分组成。

生物表面活性剂与其他表面活性剂比较,主要特性就是无毒性、稳定性好、耐酸耐盐性好、可以被生物降解、对环境无污染及抗菌性。

1. 2 生物表面活性剂的分类生物表面活性剂根据其化学结构的不同,可以分为酰基缩氨酸系、糖脂系、磷脂系、高分子聚合物和脂肪酸系表面活性剂五类,如表1 所示。

一种适用于三次采油的非离子表面活性剂的制备方法,采用改进的一步法,脂肪酸与二乙醇胺在催化剂、助催化剂的作用下直接生成脂肪酸烷醇酰胺型非离子表面活性剂。

这种表面活性剂性能稳定、避光、空气可长期保存,无毒,由该非离子表面活性剂、碱和聚合物构成的三元复合体系,能在较宽的地层水矿化度,较宽的活性剂浓度及碱浓度范围内与原油形成超低界面张力1、一种制取脂肪酸烷醇酰胺的生产方法,其特征在于:采用一步法,脂肪酸与二乙醇胺在催化剂、助催化剂的作用下直接生成脂肪酸烷醇酰胺型非离子表面活性剂,其中,反应温度在30-200℃之间,反应时同在2-20小时之间;所用脂肪酸为工业合成脂肪酸,由牛油、猪油、羊油、椰子油,棕榈油、蓖麻油、花生油、大豆油、玉米油、米糠油水解得到的脂肪酸;所采用的二乙醇胺的纯度大于85%;所用的催化剂是:氢氧化钠、氢氧化钾、甲醇钠,乙醇钠、碳酸钾、碳酸钠或它们的混合物;助催化剂是甲醇、乙醇、异丙醇,丁醇:脂肪酸与二乙醇胺的重量比为1:0.5 ~1.5,催化剂与反应混合物的比例0.05~2:100,助催化剂与反应混合物的比例为0.05~3:100。

2、本发明公开了一种烷醇酰胺的制备方法。

该烷醇酰胺的制备方法如下:下列各原料按重量份计:将C14-C18伯胺升温至60℃~90℃,滴加丙烯酸丁酯,滴加完丙烯酸丁酯后保持温度,反应6~12小时得到中间产物,在中间产物中加入溶剂丁醇和二乙醇胺、三乙醇胺、羟乙基乙二胺或其中的两种混合物,搅拌均匀后加入催化剂和催化剂助剂乙醇钾,升温至丁醇回流,并在回流温度下反应4~6小时,反应产物降温到80℃加入丁醇降到室温得到烷醇酰胺表面活性剂。

本发明提供的烷醇酰胺表面活性剂适用于油田三次采油中,作为驱油剂烷醇酰胺配制二元复合驱油体系,具有优异的界面张力、乳化和驱油性能,可以与不同的油水条件配伍,达到理想的驱油效果。

3、为提高化学复合驱采收率,以混合脂肪酸、二乙醇胺为原料,采用改进的二步法,制备出用于驱油的非离子型表面活性剂--脂肪酸烷醇酰胺. 考察了各步加入二乙醇胺的质量对体系界面张力的影响,确定了优化工艺条件:第1步,二乙醇胺与混合脂肪酸的质量比为0.25,反应温度为160 ℃,反应时间为4.0 h;第2步,二乙醇胺与混合脂肪酸的质量比为0.30,催化剂质量分数为1.0%,反应温度为80 ℃,反应时间为3.5 h. 在该条件下制备的脂肪酸烷醇酰胺可使油水体系界面张力降至10-3 mN/m数量级.。

抗盐聚合物与表面活性剂复合体系的体相和界面性能及协同增效原理水溶性聚合物和表面活性剂均是应用十分广泛的功能性添加剂,一直是物理化学领域中值得深入研究的焦点,聚合物主要用于维持较高的体相粘度,表面活性剂主要用来降低表/界面张力。

已有研究表明,聚合物和表面活性剂复配后可展现出优于单一组分的体相或界面性能,利用二者的协同作用,可使复合体系的性能得到进一步优化,在三次采油及日用化学等领域具有重要应用前景。

然而,已见报道的具有协同增效作用的复合体系中的聚合物和表面活性剂大多带相反电荷,此类体系的相互作用依赖于pH、电解质浓度及聚合物或表面活性剂分子的电荷密度,通常只能在很窄的聚合物和表面活性剂的比例范围内实现增效,且复配后易产生沉淀,因此其应用受到一定的限制。

而对于聚合物和表面活性剂间存在弱相互作用的复合体系,有可能通过界面和体相中的弱相互作用实现协同增效,并可避免强相互作用复合体系的风险。

因此,复合体系弱相互作用机制的研究十分重要,但现有文献报道较少。

另外,聚合物/表面活性剂复合体系在实际应用中常涉及到无机盐浓度较高的情况,如油田化学和日用化学领域中常用的聚合物即因抗盐性不理想,在实际应用中受到了极大限制。

因此,采用具有抗盐性的聚合物和表面活性剂组成复合体系,研究其分子行为和相互作用机理,揭示优化其体相和界面性能的理论机制,对于指导聚合物和表面活性剂复合体系的实际应用,以及探索降本增效的技术途径均具有深远的影响,不仅具有较高的理论意义,也具有较高的应用价值。

为此,本文选择了具有较强抗盐性的新型合成聚合物(疏水改性聚丙烯酰胺(HA-PAM))以及天然聚合物(一种深海细菌分泌的胞外多糖(EPS)和卡拉胶),研究它们与油田化学和日用化学领域中常用的几种抗盐性好的表面活性剂组成的复合体系的性能,结合分子模拟手段和实验研究方法,考察聚合物和表面活性剂的分子行为和相互作用,揭示了基于氢键或疏水作用力等弱相互作用优化体系体相和界面性能的机理,并考察了各种因素如聚合物、表面活性剂以及电解质浓度和温度等的影响,所取得研究成果丰富了对聚合物和表面活性剂相互作用的科学认识,并为新型聚合物和表面活性剂复合体系在二元驱、泡沫驱及日用化学品中的应用提供了科学依据。

表面活性剂配方组成,种类及应用领域介绍表面活性剂是这样一种物质,在溶剂中加入很少量时即能显著降低其表面张力,改变体系界面状态,从而产生润湿或反润湿、乳化或破乳、分散或凝集、起泡或消泡、增溶等一系列作用,以满足实际应用的要求。

人们一般都认为按照它的化学结构来分比较合适。

即当表面活性剂溶解于水后,根据是否生成离子及其电性,分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。

阳离子型:胺盐、季铵盐离子型阴离子型:羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐、磷酸酯盐表面活性剂两性离子型:氨基酸型、甜菜碱型、咪唑啉型、氧化胺非离子型:聚氧乙烯型、多元醇型禾川化学是一家专业从事精细化学品分析、研发的公司,具有丰富的分析研发经验,经过多年的技术积累,可以运用尖端的科学仪器、完善的标准图谱库、强大原材料库,彻底解决众多化工企业生产研发过程中遇到的难题,利用其八大服务优势,最终实现企业产品性能改进及新产品研发。

下面我们详细为大家介绍一下表面活性剂的种类一:阳离子型表面活性剂1:胺盐伯胺、仲胺与盐酸反应生成相应胺的盐酸盐2:季铵盐采用硬脂酸、油酸等廉价脂肪酸与低级胺反应可得到良好的季铵盐阳离子表面活性剂。

常用品种有苯扎氯铵(洁尔灭)和苯扎溴铵(新洁尔灭)等NC12H25Cl苯扎氯铵NC12H25Br苯扎溴铵二:阴离子型表面活性剂1:羧酸盐高级脂高级脂肪酸的盐,通式:(RCOO-)n M。

脂肪酸烃R一般为11-17个碳的长链,常见有硬脂酸、油酸、月桂酸。

O O H硬脂酸OO H油酸O O H月桂酸2:硫酸酯盐主要是硫酸化油和高级脂肪醇硫酸酯类。

脂肪烃链R在12-18个碳之间。

硫酸化油的代表是硫酸化蓖麻油,俗称土耳其红油(蓖麻酸硫酸酯钠盐)。

高级脂肪醇硫酸酯类有十二烷基硫酸钠(SDS 、月桂醇硫酸钠)。

O HOS O N a OO蓖麻酸硫酸酯钠盐S O N a OO月桂醇硫酸钠3:磺酸盐磺酸盐的化学通式是:R-SO3Na ,碳链中的碳链数在8-20之间。

表面活性剂在农药中应用及进展基础理论2009-10-13 21:06:10 阅读383 评论0 字号:大中小订阅1 前言早在1942年Zimmerman发现,在除草剂中加入表面活性剂可以提高叶面除草剂活性以来,引起人们极大兴趣,并收到了很大成效。

如美国密西西比洲在1960年用在除草剂上表面活性剂量为64000磅,到1963年已增加到500000磅。

表面活性剂用量剧增的主要原因是表面活性剂在除草剂中作用被广泛认识和重视的结果。

目前表面活性剂不仅用在除草剂方面而是用在农药所有剂型中。

1993年世界上用于农药的表面活性剂消耗量约23万吨,占总表面活性剂用量的3.3%。

美国用于农药的表面活性剂销售值约占其农药市场的6%。

在1992年农药剂型中有一半使用表面活性剂,其中除草剂中大部分都使用表面活性剂。

我国用于农药的表面活性剂约4万吨,其中表面活性剂用作乳化剂约占1/3。

2 表面活性剂用于农药通常对水溶的农药一般是加工成可溶性浓剂(包括水剂),对不溶水的液体农药加工成乳油,对不溶水的固体农药则加工成粉剂、可湿粉剂和悬浮剂,另外还有为了直接使用的颗粒剂和种子处理剂。

可是近来全球面临日益严重的环境污染压力和许多国家对农药安全性和环保制定出更为严格法规。

农药制剂发展动向是有毒易燃的乳油和粉尘飞扬的粉状制剂正逐步被安全,水性和高效的水乳剂、水悬剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶襄剂等机关报型所取代。

2.1 可溶性浓剂(SL)所有剂型中最简单的是SL,即一种水溶的农药活性成分的液体制剂,只需在喷雾桶中用水稀释即可使用.具有低药害,毒性小,使用既安全又方便和药效高的特点,一直深受用户欢迎,可惜这类农药品种在农药中所占比例不多,通常聚氧乙烯壬基酚或牛脂胺乙氧基化物表面活性剂常用作SL 的生物增效和桶混润湿剂.2.2 水悬剂(SC)它是将不溶水的固体农药加工成微细颗粒(一般粒径小于5微米)依靠加入表面活性剂来分散悬浮在水中制剂.因它无粉尘,易计量,对操作者和环境很安全,粒径比可湿粉更细故药效更高,已成为取代可湿粉优良剂型之一.常用的表面活性剂有润湿剂、分散剂和增稠剂等。