512汶川地震建筑震害表现及启示

- 格式:pdf

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:11

汶川地震的启示和教训特邀专家简介:谢礼立:中国工程院院士,中国工程院主席团成员。

中国地震局工程力学研究所名誉所长、研究员,哈尔滨工业大学教授、博士生导师,中国地震工程联合会会长,国际地震工程协会(IAEE)副主席。

曾连续9年被联合国秘书长聘为联合国国际特设专家组专家和科学技术委员会委员,1987-2001年任国际强地震学学会(ICSMS)主席,1994-2002年当选国际地震学与地球内部物理学学会(IASPEI)执行主任。

主要研究强震观测与分析、强地震动特征与预测、工程抗震设防、抗震设计规范、城市和重大工程防震减灾等。

主编我国第一部抗震设计国家推荐标准:建筑工程抗震性态设计通则(试用)。

谢礼立:各位同行、各位专家、各位领导,汶川地震发生以后,全国土木工程界第一时间奔赴灾区现场,在进行抗震救灾的同时,对这次地震造成的工程破坏进行了详细的调查,搜集资料分析和研究,在地震发生以后不到四个月时间内,又及时地召开了一次专门针对震害的研讨会,我想这个会议,将会给我们工程抗震产生重要的影响。

今天我通过这次会议介绍一下汶川地震以来,面对大量的土木工程震害和我们国家广大的地震区,我们今后应该怎么考虑,不仅是工程抗震的问题,更多的是整个国家的防震减灾工作。

我今天的报告内容有这么几个方面,第一,介绍汶川地震的基本情况;第二,介绍一下目前我们对汶川地震的认识;第三,余震情况;第四,汶川地震以后强震观测和发布情况;第五,典型的震害;第六,启示和教训。

首先我介绍一下汶川地震的概况。

大家知道,5月12号下午发生了八级地震,这是我们一个象征性的照片,这是发生地震之前的一个时间,具体的参数大家已经知道,是八级,震源深度15公里左右,涉及六个省市自治区,这个地方过去曾经发生过龙门山断裂带,中南段发生过6到6.9级三次,但是从来没有发生过比6.9级更大的,历史上在龙门山断裂带的地震都不是很高。

这是9月2日刚刚公布的一个图,整个地震面积涉及44万平方公里,这个区域占到0.55%,假如以他为一来看,其它的占整个地震灾区的0.7%,这是一张没有颜色的图,这个图出来是花了很长的时间,动用了很大的力量,反复到现场调查了三次,核实了四次,再开论证会鉴定会,最后正式通过,调查面积达到50万平方公里,调查点涉及4150个,这个是调查点分布图。

汶川地震房屋震害反思摘要:基于2008年5月12日发生的汶川8.0级大地震,本文对震害进行看分析介绍,并详细分析了典型的砌体结构和框架结构的结构特点及其抗震能力,最后提出了一些建议。

Abstract:Based on the wenchuan 8.0 heavy earthquake which occurred on 12th May 2008,the seiamic damages of buildings were introduced in this paper,and the structure characteristic of building,as well as its anti-seismicperformance,wasanalyed in detail,which as sociated with typical masonrystructure and frame structure .Suggestions were rasied finally.关键字:汶川地震震害砌体结构框架结构Keyword :Wenchuan earthquake; Seismic damage; Masonry structure;Frame structure1 引言2008年5月12曰汶川大地震!这是1976年唐山大地震时隔32年后,发生在我国的一次毁灭性地震,造成了重大人员伤亡和经济损失。

科学研究已经证明,地震是伴生着地球的一种自然灾害,只要地球存在一日,地震就存在一天,威胁着人类。

在人对地震的认知有限、无法预报地震的时代,如何把房屋建得坚固耐震,是全世界科学家和工程师的历史使命。

我国的工程技术人员历经数代人的努力奋斗,吸取历次大地震震害的经验教训,在工程建设中,提出了适合国情的各类工程抗震技术。

从1966年邢台地震以后提出的“基础深一点、墙壁厚一点、屋顶轻一点”的概念,到1976年唐山地震以后创造的砖房加“构造柱圈梁”技术,直到今天的“小震不坏,中震可修,大震不倒”的“三水准”抗震设防理论,不断改进和完善了工程抗震设计的标准规范。

汶川地震中框架结构震害情况调查及分析耿栋合肥工业大学土木与水利工程学院,研2012级15班,2012110857摘要:本文结合5.12汶川大地震,介绍了钢筋混凝土框架结构在地震中的震害情况,从房屋整体垮塌、房屋整体严重歪斜、房屋部分楼层垮塌、房屋部分集中垮塌四个方面介绍了框架结构整体震害现象, 从框架柱、梁、填充墙等破坏介绍了框架结构构件震害现象。

并从结构平立面布置、结构体系和结构构件等方面初步分析了钢筋混土框架结构破坏的主要原因。

最后对如何加强框架结构的抗震构造措施提出了建议。

关键词:汶川地震;钢筋混凝土框架结构;震害情况;震害分析;抗震措施1.框架结构震害情况调查四川地震区中的多层和高层房屋建筑大多数采用钢筋混凝土结构,框架结构应用居多。

震害表明,多层和高层钢筋混凝土房屋具有足够的强度,良好的延性和较强的整体性,经过合理的抗震设计,采用此类结构是可以保证安全的。

此次调查的德阳、绵竹、什邡、都江堰等重灾区的框架结构和框架-剪力墙结构的主体结构震害较轻,未见主体结构整体坍塌。

但填充墙体和围护结构的震害比较严重。

特别是框架结构,填充墙体开裂严重。

通过增设构造梁、柱,加强维护墙体与主体结构的连接,可以有效减轻非结构构件的震害。

钢筋混凝土框架结构具有较好的抗震性能,在地震时遭受到的破坏比砌体结构的震害轻得多。

但如果设计不当、缺乏合理有效的抗震措施或施工质量不良,多层和高层钢筋混凝土框架结构建筑也会产生一定程度的震害,部分结构构件会发生严重的破坏。

其主要表现在以下几个方面。

1.1框架结构整体破坏1.1.1 房屋整体垮塌型填充墙普遍倒塌,房屋的柱子几乎全部折断或压断,因柱子破坏导致房屋整体倾倒,楼屋盖叠落在一起,房屋全都一塌到底,整栋房屋彻底倒塌。

下图所示为位于断层附近的北川县城曲山镇某钢筋混凝土框架结构的破坏形态就属于这种类型。

框架结构的柱子几乎全部折断,房屋整体失稳,几乎完全倒平。

1.1.2 房屋整体严重歪斜型填充墙普遍损毁,房屋部分底层或下层数层失稳倒塌,柱子毁坏,而顶层或上层严重破坏,顶层或上部楼层框架落下并有局部倒塌,呈整体倾斜状态。

汶川地震之工程设计思考及地震工程启示秦云昆明市建筑设计研究院有限责任公司摘要:汶川512地震,对建、构筑物造成了巨大的破坏,本文透过部分典型震害实例,结合现代抗震设计概念和力学基本原理,对灾区建筑设计中存在的部分问题进行了一定的探讨,总结地震中土木工程防震减灾的成功经验与失败教训,阐述了本次地震带给我们的一些启示,文中资料及观点可供工程抗震设计及防震减灾参考。

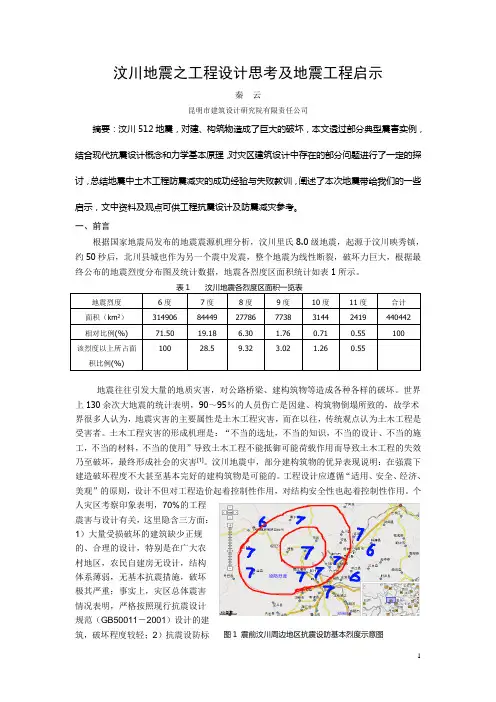

一、前言根据国家地震局发布的地震震源机理分析,汶川里氏8.0级地震,起源于汶川映秀镇,约50秒后,北川县城也作为另一个震中发震,整个地震为线性断裂,破坏力巨大,根据最终公布的地震烈度分布图及统计数据,地震各烈度区面积统计如表1所示。

地震烈度6度7度8度9度10度11度合计面积(km2)314906 84449 27786 7738 3144 2419 440442 相对比例(%) 71.50 19.18 6.30 1.76 0.71 0.55 100100 28.5 9.32 3.02 1.26 0.55该烈度以上所占面积比例(%)地震往往引发大量的地质灾害,对公路桥梁、建构筑物等造成各种各样的破坏。

世界上130余次大地震的统计表明,90~95%的人员伤亡是因建、构筑物倒塌所致的,故学术界很多人认为,地震灾害的主要属性是土木工程灾害,而在以往,传统观点认为土木工程是受害者。

土木工程灾害的形成机理是:“不当的选址,不当的知识,不当的设计、不当的施工,不当的材料,不当的使用”导致土木工程不能抵御可能荷载作用而导致土木工程的失效乃至破坏,最终形成社会的灾害[1]。

汶川地震中,部分建构筑物的优异表现说明:在强震下建造破坏程度不大甚至基本完好的建构筑物是可能的。

工程设计应遵循“适用、安全、经济、美观”的原则,设计不但对工程造价起着控制性作用,对结构安全性也起着控制性作用。

个人灾区考察印象表明,70%的工程震害与设计有关,这里隐含三方面:1)大量受损破坏的建筑缺少正规的、合理的设计,特别是在广大农村地区,农民自建房无设计,结构体系薄弱,无基本抗震措施,破坏极其严重;事实上,灾区总体震害情况表明,严格按照现行抗震设计规范(GB50011-2001)设计的建图1 震前汶川周边地区抗震设防基本烈度示意图筑,破坏程度较轻;2)抗震设防标准偏低,由于历史原因,89抗震规范之前,灾区很多建筑的抗震设防基本烈度仅为6度。

广东土木与建筑GUANGDONG ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING 2008年10月第10期OCT 2008No.105.12汶川大地震给我国带来了巨大的灾难,作为结构工程师,满目疮痍的倒塌建筑在给我们带来巨大痛苦的同时,也引发了我们对建筑结构抗震性能设计的深思。

结合地震现场大量的震害调查与图片,我们可以得出这样的认识,即良好的延性设计和抗倒塌设计对于结构的抗震性能是极其重要的,只要房屋不发生倒塌,则无论其结构遭受多么严重的破坏,也能很大程度上保证人员生还,若房屋倒塌则人员伤亡惨重,两者有着本质的区别。

1汶川地震的震害概况1.1简易的村民住宅①木结构破坏小;②砖木结构破坏较多;③砖墙预制板结构破坏最多。

分析其原因,主要是木结构房屋延性好,重量轻,地震作用小,且木结构连接多以齿钉连接和榫头连接为主,此种连接成为塑性铰,作为一种耗能结构,有利于抗震;而对于砖木结构及砖墙预制板结构而言,由于未设圈梁和构造柱,墙体之间无拉结筋,且自重较大,地震作用大,易发生倒塌性破坏。

1.2砌体结构⑴应设置构造柱和圈梁。

我们看到按规范设置构造柱、圈梁的砌体结构房屋较少发生倒塌,或是裂而不倒;但四川地震灾区有很多砌体结构房屋有圈梁而无构造柱甚至无圈梁的,震后大量倒塌。

⑵梁与板之间应锚固良好。

拥有良好锚固的梁、板、预制板等虽有断裂或破坏,但因锚固好,故不塌落和伤人。

尤其是预制板,其端头钢筋严格按图集锚固的则较少塌落。

⑶梁端搁置在墙上应减小偏心,且梁下加梁垫,力的传递应简洁直接。

梁偏心或梁下无梁垫的,力的传递路线曲折,本次地震破坏则非常严重。

⑷冷加工钢筋不能采用预应力筋,因其延性太差,均匀伸长率仅约2%,易脆断。

此次地震很多预制板断裂,多因冷加工钢筋作为预制板的预应力筋,破坏无预兆,造成大量预制板断裂。

⑸砖墙破坏多呈单向斜裂缝或Y 形缝,X 型裂缝则较少,其原因主要是地震波往复作用时,第1波导致破坏时墙已裂开,不是整体,故较少形成X 缝。

框架结构抗地震倒塌能力的研究汶川地震极震区几个框架结构震害案例分析一、本文概述本文旨在深入研究框架结构在地震中的抗倒塌能力,特别是在汶川地震极震区的实际震害案例分析基础上,探讨框架结构的抗震性能和失效机制。

汶川地震是中国历史上一次具有极大破坏性的地震,其极震区的震害情况尤为严重,为我们提供了宝贵的震害数据和实际案例。

本文通过分析这些案例,旨在提升对框架结构抗震性能的理解,为未来的抗震设计和防灾减灾提供科学依据。

文章首先将对框架结构的基本特性和抗震设计原理进行概述,为后续的分析和讨论提供理论基础。

随后,将详细介绍汶川地震极震区的几个典型框架结构震害案例,包括震害现象、破坏程度和影响因素等。

通过对这些案例的深入分析,我们将揭示框架结构在地震中的倒塌机制和薄弱环节,探讨现有抗震设计方法的优点和不足。

在此基础上,文章将进一步研究提高框架结构抗地震倒塌能力的有效措施和方法。

结合震害案例的分析结果,我们将探讨如何优化框架结构的抗震设计,提高结构的延性、耗能能力和整体稳定性。

还将关注新型抗震材料和技术的应用,以期在未来抗震设计和防灾减灾工作中取得更好的效果。

本文将对研究成果进行总结,并提出对未来研究方向的展望。

通过本文的研究,我们期望能够为提升我国框架结构抗震性能提供有益的建议和参考,为保障人民群众生命财产安全做出积极贡献。

二、框架结构的抗地震倒塌能力分析框架结构作为一种常见的建筑结构形式,其抗地震倒塌能力一直是工程界和学术界研究的重点。

在汶川地震极震区的震害案例分析中,我们可以发现,框架结构的抗地震倒塌能力受到多种因素的影响,包括结构设计、材料性能、施工质量、地震动特性等。

从结构设计的角度来看,合理的抗震设计是提高框架结构抗地震倒塌能力的关键。

在汶川地震中,一些遵循了现行抗震设计规范的框架结构表现出了较好的抗震性能,能够在地震中保持结构的整体性和稳定性。

然而,也有一些框架结构由于设计上的不足,如结构布置不合理、节点连接不牢固等,导致在地震中出现了严重的破坏甚至倒塌。

汶川大地震的启示汶川大地震是天灾,更是人祸。

我们缺乏一种寻根溯源、标本兼治、未雨绸缪型的抗震机制。

我们的文化缺乏内在的整体协调性,这种隐藏的不和谐是阻碍我们的社会走向和谐的最顽固的势力。

我们的文化必须变革,这种变革必须与政治的、经济-社会的变革同时进行。

在这种变革中,我们将渐渐地拥有一种整体思维能力和习惯,我们的社会将渐渐地培育出一种具有内在整体协调性的文化,并形成与这种文化相适应的寻根溯源、标本兼治、未雨绸缪型的社会运行机制,其中当然也包括这样的抗震机制。

标签:汶川大地震;和谐;文化;变革;抗震机制单之蔷指出,对于自然灾害,我们应战的模式一成不变。

“譬如说2008年初的雪灾和5月12日的汶川大地震,我们的抗灾模式何其相似。

甚至向前追溯,和唐山大地震发生后,我们的应对模式也很相似。

……对于天灾的挑战,我们的应战越来越程式化,流于形式。

”他说这种模式就是鲧用堵的办法治水的应激型模式,“是当灾难发生时,冲上去,迎战”。

禹治水则与鲧不同,“禹是寻根溯源、标本兼治、未雨绸缪型”,“其实大禹治水的精髓是:治灾是一种常态。

平时若灾时,灾时若平时”。

[1]遗憾的是,禹治水之后的中国社会,几千年来仍然沿用鲧治水那种显然不够明智的自然灾害应对模式。

这是事实,我们不得不承认这是我们的文明的缺憾。

它同样表现在与应对天灾的模式如出一辙的我们这个社会应对“人祸”——诸如煤矿爆炸和食品安全事故等等的模式。

汶川大地震是天灾还是人祸?乍一看是天灾。

可是,“近100年来,中国是世界上死于地震人数最多的国家。

从地震造成的伤亡情况来看,汶川大地震仿佛就是海原大地震、唐山大地震的重演。

……1923年,日本关东,东京、横滨一带大地震造成了14万人死亡,然而从此之后,日本地震的死亡人数陡然下降,无论多大的地震,死亡人数再也没有超过1万”[2]。

这样一对照,我们又不得不承认,汶川大地震是天灾,更是人祸——地震本身不会杀人,杀人的主要是地震时建筑物的倒塌。

汶川地震砌体房屋破坏现象及分析【摘要】近年来,我国先后出现了汶川、玉树等大地震,造成极震区80%~90%以上房屋建筑倒塌或严重破坏,其中砌体房屋震害严重,即使未倒塌也出现严重破坏不能继续使用,造成了巨大的人员伤亡和经济损失。

因此,砌体结构房屋抗震性能的好坏直接关系到人民群众生命和财产安全。

当汶川大地震发生后,针对该地区砌体结构房屋的震后破坏现象进行广泛深入的调查,分析汶川地震后砌体结构房屋震害现象、砌体结构房屋的破坏类型和产生原因,探讨砌体房屋震害规律和影响砌体结构抗震性能的主要因素。

【关键词】汶川地震;砌体房屋;震害规律1.砌体结构在汶川地震中的震害表现全世界的地震灾害对建筑物的破坏性极大。

我国是一个幅员辽阔,人口密集的国家,大多数乡镇农村仍然以砖石砌体结构房屋为主。

2008年5月12日汶川地震约7万人死亡2万人失踪,一些建筑群或临街建筑成片倒塌。

在都江堰市、绵竹县等高烈度区砌体结构震害也比较严重,部分房屋倒塌,多数严重破坏或中等破坏。

汶川地震灾害调查,砌体房屋的主要震害有墙体开裂、房屋整体倒塌、房屋局部倒塌几种情况。

根据汶川地震大量的震害调查结果,多层砌体房屋的主要震害可以归纳为墙体开裂、房屋局部倒塌、房屋整体倒塌。

1.1墙体开裂地震作用后,砌体结构房屋中往往会出现大量的裂缝,但这些裂缝在较长时间内还不稳定,容易引发墙体破坏甚至倒塌。

砌体结构房屋中大多数墙体出现剪切破坏导致的裂缝。

第一种类型是主拉应力引起的剪切破坏裂缝,是墙体在地震产生的剪力作用下,墙体内的主拉应力超过材料的抗拉强度,引起墙体损坏,其裂缝形态是在墙体的中部,即剪应力最大区域首先产生裂缝,向两端沿约45o方向发展,裂缝表现为中间宽、两头尖,存在向两端发展的趋势,裂缝初期一般不会发展到墙体边缘。

这类裂缝一般是先在墙体上出现斜向或交叉斜裂缝,进而出现滑移、错位、破碎、散落,直至丧失承受竖向承载力而倒塌。

1.1.1墙体交叉斜裂缝:主要由于水平地震力墙体中引起的主拉应力超过墙体的抗拉强度所致。

汶川大地震中羌族建筑的震害现象及抗震技术分析摘要羌族建筑在汶川大地震中受到了一定程度的破坏。

本文对羌族建筑的震害现象进行了分析,并从羌族碉楼的结构形式、使用材料、施工质量等方面分析羌族碉楼优越的抗震性能,诠释羌族人民古老的建筑智慧。

关键词羌族建筑;震害现象;抗震技术羌族是我国历史悠久的少数民族之一,其聚居地主要分布在四川省岷江上游的茂县、汶川县、黑水县、松潘县以及北川县等地区,聚居人口达到十几万之多。

经过几千年人文历史的洗礼,形成了独特的建筑文化。

汶川大地震后,羌族聚居区的羌族村寨建筑受到了一定程度的破坏。

作为羌族物质文化遗产和非物质文化遗产的重要载体,羌族碉楼和碉房等建筑独具特色。

茂县、汶川县、松潘县等羌族聚居地的碉楼建筑在地震中的受损程度除区域性差异外,其结构形式、建筑材料和施工方法等相关建筑技术皆与建筑的抗震性能有着密切关系[1]。

1 羌族建筑震害现象通过对羌族聚居区的实地探访,并结合国内相关学者的研究,在“5.12”汶川大地震中,羌族建筑普遍具有以下震害现象和特点[1]:1)体量小的低层建筑的震害轻于体量大的高层建筑;2)外立面采用了“鱼脊背”的建筑震害轻于外墙呈平面的建筑;3)使用纯净黄泥作为粘结材料的建筑震害轻于使用普通黄泥修建的建筑;4)采用片石、块石修砌的建筑震害轻于用卵石修砌的建筑;5)墙体布筋的建筑震害轻于未布筋的建筑;6)石砌老碉楼垮塌少于新建碉楼。

2 羌族建筑抗震技术分析根据上述震害现象,震害较轻的羌族建筑其结构形式和布置、使用的建筑材料、建筑施工技术工艺等都独具匠心,充分展示了数千年来生活在高山地区的羌族人民极高的建筑抗震智慧。

2.1 结构形式羌族建筑特别是民居建筑多采用两至三层的低层建筑,建筑平面多数为四边形或六边形,立面上从下至上逐渐收进。

这样的布置形式,其立面和平面的布置都相当规则和对称。

从现代结构设计的理论出发,羌族建筑的承载力、刚度、质量分布对称均匀,可以有效减少地震发生时对建筑物产生的扭转效应。

汶川地震对我国城乡建筑抗震的启示作者:暂无来源:《城市与减灾》 2018年第3期前言2008 年5 月12 日汶川8.0 级特大地震夺走了8.7 万同胞的生命。

如果说10 年前遭遇地震破坏的多数建筑建造于我国经济能力尚弱的时候,难以对抗震有更多考虑,这还情有可原。

那么现在我们的情形又如何?如果同样的地震再现一次我们能经得起考验吗?也就是说现在我们的城乡有足够的韧性抗御未来可能发生的地震吗?韧性城乡的关键问题是韧性,与之对应的英文是“Resilience”。

韧性的概念是21 世纪初美日地震工程学家酝酿提出的。

其主要含义是指城乡遭遇中强地震时基本无破坏;遭遇强烈地震时,破坏很小,在短时间内城乡交通、通信、供电、供水、房屋居住等基本功能可以恢复,基本没有人员伤亡(Godschalk, 2003)。

要实现韧性城乡的目标,核心是使城乡房屋建筑以及为交通、通信、供电等系统服务的生命线工程具有很强的抗震能力,通俗地讲,这一目标可概括为“七级不坏,八级不倒”。

这就是汶川地震正反两方面经验和教训给我们最大的启示。

韧性城乡建设工作的核心内容可以概括为“地下清楚”和“地上结实”,此外还有诸如科普宣传、地震烈度区划图编制、政策法规的制定和贯彻等。

其中“地下清楚”的内容包括深入地壳内部的活断层探测、城市范围的地震小区划、工程建设场地地震安全性评价、工程场地地质灾害评价等。

“地上结实”的含义指采用不同建筑材料和不同结构形式的房屋、桥梁、大坝等工程结构遭遇强烈地震作用时不倒塌,从而避免人员伤亡。

我国地震灾害特点我国幅员辽阔,地震多发且分散,历史上经济欠发达,多数房屋结构缺少基本的抗震能力,因而我国震害呈现小震成灾,大震巨灾的特点。

依据近百年的地震数据,将世界上各主要多震国家的震害做比较可得到图1 所示的结果。

图中每个国家的震亡比是用百年来造成人员死亡的各次地震的震级总和做分母,所造成的人员死亡总和做分子而计算出的一个无量纲数。

512汶川地震建筑震害表现及启示 罗开海,黄世敏 (中国建筑科学研究院工程抗震研究所,北京 100013)

[摘要] 本文简要介绍了汶川地震及震害的基本情况,着重介绍了此次地震建筑震害的典型特征,并简要分析了建筑破坏原因。根据震害原因的分析,总结了此次地震震害的经验与教训,对灾后恢复重建提出了相关的建议。 [关键词] 地震,建筑震害,破坏原因,恢复重建

The Damage Characteristics of Buildings and Corresponding Lessons during 512 Wenchuan Earthquake Luo Kaihai, Huang Shimin (Institute of Earthquake Engineering, China Academy of Building Research, Beijing :100013)

Abstact: Firstly, this paper introduced the basic instances of Wenchuan Earthquake and the damages in brief. Secondly, this paper depicted the representative characteristics of building damages during the earthquake in detail by photos, and analyzed the reasons of building damages briefly. According to the reason analysis, the paper summarized the experiences and lessons of this earthquake damages, presented some responding proposals for rebuilding after the earthquake. Keyword: earthquake, building damages, damage reason, rebuilding.

1.512汶川地震概况[1] 北京时间2008年5月12日14:28:04,在我国四川省发生了里氏8.0级特大地震。震中位于四川省汶川县的映秀镇(东经103.4°,北纬31.0°),震中烈度达11度。此次地震发生在四川龙门山逆冲推覆构造带上,是龙门山逆冲推覆体向东南方向推挤并伴随顺时针剪切共同作用的结果。地震破裂面南段以逆冲为主兼具右旋走滑分量,北段以右旋走滑为主兼具逆冲分量,该破裂面从震中汶川县开始破裂,并且破裂以3.1公里每秒的平均速度向北偏东49°方向传播,破裂长度约300km,破裂过程总持续时间近120秒,地震的主要能量于前80秒内释放,最大错动量达9米,震源深度约为10.0km。矩震级7.9,面波震级8.0。

据中国地震台网中心测定,截止到08月02日08时,汶川地区共发生Ms4.0级以上余震245次,其中Ms4.0~4.9级地震208次,Ms5.0~5.9级地震30次,Ms6.0级以上地震7次(不包括主震),最大余震震级为Ms6.4,如图1所示为中国地震信息网(http://www.csi.ac.cn/sichuan/index080512.htm)提供的此次地震余震(>4.0级)序列分布图。此次地震不仅在震中区附近造成灾难性的破坏,而且在四川省和邻近省市大范围造成破坏,其影响更是波及到全国绝大部分地区乃至境外,是1949年以来大陆地区发生的破坏性最为严重的地震。这次地震的震级特大、震源浅和烈度很高。

图1 汶川地震余震序列分布图 2. 512地震的震害概况[2] 地震使得西部地区的成都市、德阳市、绵阳市、阿坝州、陇南市、汉中市等受到严重损失。地震灾区的范围约10万多平方公里。据民政部报告,截至7月20日12时,四川汶川地震已造成69197人遇难,374176人受伤,失踪18222人,累计受灾人数4624万人。汶川地震致使灾区2314.3万间房屋损坏,其中倒塌的房屋就达652.5万间,直接经济损失超过1万亿元人民币。 在四川省,地震使得五条国道、十条省道和17000公里的农村公路、桥梁、隧道等路基普遍受损。地震中受损最为严重的宝成铁路(四川境内抗震救灾的“生命通道”),中断通车达4天。地震造成四川省15个重灾县(市)的商贸流通体系基本瘫痪。四川省农业部门统计,地震造成灾区农田损毁101万亩,沼气池损毁53万口,农技服务体系破坏严重。以水电为主的四川省电网损毁也严重,35千伏及其以上变电站停运171座,其中17座完全损毁。地震不仅使基础设施遭到破坏,也使通信瘫痪,灾区数天内无联络信号。 在甘肃省陇南市文县,地震造成死亡111人,有20个乡镇普遍受灾,49.8万多间房屋受损,其中倒塌11.3万间。95%土木结构的房屋成为无法维修、无法居住的危房,70%以上的房屋倒塌。 在陕西省汉中市宁强县,23个乡镇普遍受灾,基础设施、公共建筑不同程度受损,倒塌房屋1万多间,死亡10人,受伤1060人。农村95%以上的土木结构房屋倒塌,70%以上房屋受损,直接经济损失达18.85亿人民币。 汶川地震发生在多山的西部地区,引起了大量的山体滑坡和泥石流。巨型山体滑塌,冲毁了许多城镇和村庄,大量的人员和房屋一起被泥石流埋没。山体滑坡在地震灾区形成了34处堰塞湖危险地带,其中水量在300万立方米以上的大型堰塞湖8处。

3. 512地震房屋建筑的震害特征和震害原因分析 震害1、位于地震断层的建筑,由于地震断错和地面强大振动,带内房屋毁灭性坍塌。如图2所示为地震后汶川县映秀镇的航拍照片。映秀镇处于龙门山中央主断裂带之上,是此次地震的震中位置,其地震影响烈度高达11度,区域范围内的房屋建筑遭受毁灭性破坏。

震害2、山区建筑,由于山体滑坡和泥石流作用,引起建筑的倒塌或埋掉建筑物。如图3所示为地震后北川新县城照片,由图可以看出,地震导致了大量的山体滑坡,新县城几乎被滑坡体掩埋。图4为山体崩塌产生的巨大滚石,直接造成了建筑的破坏。

震害3、建造在陡坡之上的建筑由于避让的距离不够,地震时边坡滑移或变形引起建筑的倒塌、倾斜或开裂。如图5所示为陕西宝鸡市陈仓区某住宅楼因边坡避让距离不足导致的开裂破坏。 图2 地震后映秀镇航拍照片[3]

图3 北川新县城几乎被滑坡掩埋[4] (a) 外纵墙距离陡坡不足2m (b) 横墙竖向裂缝 (c) 内部墙体裂缝 图5 陕西宝鸡市陈仓区某住宅楼因边坡避让距离不足导致的开裂破坏

震害4、民居建筑多数为单层房屋,也有少量二层房屋。年代较久的穿斗木结构房屋,前立面为木板墙、竹片墙,后墙为砖或灰渣砖墙,这类房屋破坏严重,但少有全部倒塌的(图6.a);土坯承重墙生土房屋,土墙厚400mm左右,强度很低,纵横墙交接处无拉结措施,房屋整体性很差,导致大部分倒塌或严重破坏(图6.b);一、二层砖混房屋,设有地圈梁和一层圈梁,但屋盖处未设置圈梁,也未设置构造柱;大多为预应力混凝土圆孔板,承重横墙厚240mm,纵墙厚120mm。这类房屋二层破坏严重,有的二层倒塌(图6.c、d)。

图4 山体崩塌产生的巨大滚石,造成了建筑的破坏

( a) 穿斗木构架房屋局部倒塌 (b) 土坯房倒塌 震害5、城镇中沿街房屋一般为多层砖混结构,底层作为店铺或车库使用,只有一道后纵墙,上部是住宅,纵横向砖墙较多。此类房屋由于底层纵墙较少,且分布不均匀,成为薄弱环节,在强震作用下,因变形集中、扭转严重而破坏。

(a)底层为车库,正面没有纵墙 (b)背面纵墙上下不对齐,底层墙体破坏严重 图7 陕西略阳某三层砖混结构因严重不规则而破坏 震害6、位于高烈度区的砖混结构房屋破坏较为严重。在极震区,大部分砖混结构房屋局部倒塌或完全倒塌,在烈度较低的地区,多数属于中等破坏。此类房屋一、二层破坏最为严重,随层数的增加破坏程度递减。砖混结构房屋的破坏形态主要有:墙体呈严重的斜裂缝或X形裂缝、大多开裂处的砖块被剪断、窗下墙X形裂缝、因底层压溃房屋倾斜以及部分倒塌等。

图8 都江堰漩口中学宿舍楼,五层砖混结构,地震时底层完全倒塌,上部墙体开裂破坏严重

(c) 位于8度区的二层砖混结构,纵墙120mm厚,二层局部倒塌 (d) 位于8度区的二层砖混结构,一层粘土砖,二层采用灰渣砖,地震时二层整体倒塌 图6 村镇民居建筑的破坏情况 震害7、局部出屋面的塔楼等,因造成结构顶部的刚度和强度突然减小,鞭梢效应显著,破坏严重。

(a) 8度区某砖混结构,顶部出屋面房间完全倒塌,下部结构基本完好 (b) 7度区某砖混结构,局部突出部位破坏严重,下面结构基本完好 图9 砖混结构局部出屋面房间破坏情况

(a) 6度区某15层框架-剪力墙结构,主体结构完好 (b) 出屋面小塔楼破坏严重,柱端混凝土压碎,钢筋呈灯笼状 图10 混凝土结构出屋面小塔楼破坏状况

震害8、内框架结构及砖混结构的大梁支座处墙体出现大量水平裂缝,原因是在地震作用下,结构产生侧向变形,梁支座处墙体处于大偏心受压或受拉状态而出现的受拉裂缝。

(a)内框架结构顶层外墙垛出现的水平裂缝 (b)砖混结构教室大梁支座处墙体出现的水平裂缝图11 大梁支座处墙体出现的受拉裂缝 震害9、部分底部框架房屋由于未按规范要求在底部设置抗震墙体,造成底层层间刚度和强度均不足结构,形成薄弱楼层,地震时由于变形集中,导致底层倒塌、倾斜(图12.a)。 按规范要求设置底部抗震墙体的底部框架房屋,地震中表现良好,破坏主要表现为框架上部的墙体裂缝(图12.b)。

(a)8度区的底框结构,未设底部抗震墙,地震时底层完全倒塌,5层房屋“变成”4层 (b)8度区,按GB50011要求设计的底框结构,地震时仅上部墙体中等程度的开裂破坏 图12 抗震墙体在底框结构中作用突出

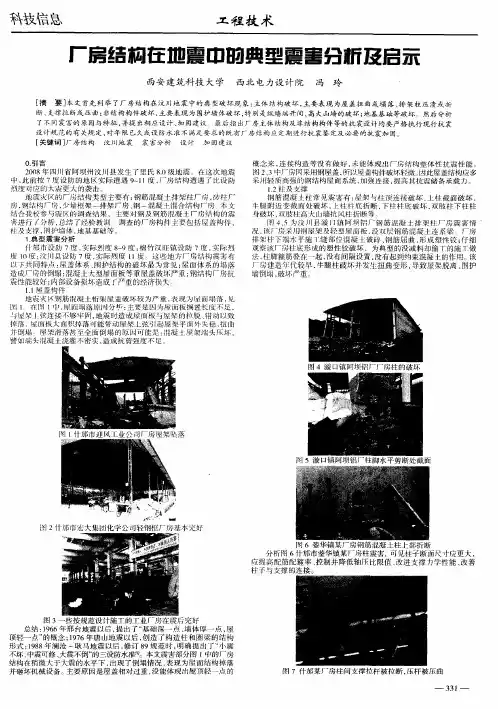

震害10、此次地震中,大部分混凝土框架结构表现良好,没有倒塌,但也有少数框架结构倒塌。其原因主要是这类框架结构跨度普遍较大,层高较高,结构侧向刚度较小,在强烈地震作用下,结构侧向位移过大,造成部分框架柱失稳破坏,由于冗余度较少,容易形成连续倒塌机制,从而导致结构整体倾覆倒塌。

(a) 教学楼整体倾覆倒塌的一端 (b)教学楼倾覆时造成一侧框架柱折断 图13 都江堰漩口中学五层框架结构教学楼在地震中整体倾覆倒塌

(a) 楼梯间倒塌全景 (b)楼梯踏步痕迹清晰可见 图14 8度区某砖混住宅仅中部楼梯间倒塌