脑卒中患者的心理问题分析与指导

- 格式:pdf

- 大小:248.13 KB

- 文档页数:1

脑卒中患者需求分析报告需求分析报告:脑卒中患者一、患者基本信息脑卒中是一种常见的神经系统疾病,常常导致严重的身体和认知功能损伤。

根据统计数据显示,脑卒中已经成为世界第二大致死疾病,对许多患者和其家庭产生了巨大的经济和社会负担。

因此,了解脑卒中患者的需求,提供全面的支持和护理是非常重要的。

二、生理需求1. 医疗护理:脑卒中患者需要定期进行生理检查和监测,包括血压、心率和血糖的监测。

他们需要接受适当的药物治疗,如抗凝血剂、降压药物和胆固醇调节药物。

同时,对于合并症如糖尿病和高血压等,需要进行定期的治疗和随访。

2. 理疗和康复:脑卒中患者在康复过程中需要接受物理治疗、语言治疗和职业治疗等。

这些治疗有助于恢复肌肉力量、语言能力和日常生活技能。

3. 与营养需求相关的问题:脑卒中病人在一开始的时候可能由于吞咽和语言能力等透了问题而无法自主进食,可能需要经管或者营养补充来满足身体的能量需求。

随着康复的进行,他们可能需要遵循特定的饮食方案,以控制体重和血脂含量。

三、心理社会需求1. 情绪支持:脑卒中是一种严重的疾病,患者和他们的家庭常常面临着巨大的心理压力。

提供情绪支持和心理咨询对于他们的康复非常重要。

2. 社交支持:脑卒中患者可能由于语言和肌肉问题而面临着社交障碍。

提供适当的社交支持,如康复社交活动和支持小组等,可以帮助他们重新融入社会。

3. 家庭支持:由于脑卒中患者的康复需要长时间且繁重,他们的家庭成员需要提供足够的支持和护理。

他们可能需要学会如何正确护理患者,提供情感支持和适应家庭环境。

四、信息需求1. 疾病知识:脑卒中患者和他们的家庭需要了解疾病的原因、症状、治疗方法和预防措施。

提供相关的教育材料、网络资源和专业咨询等可以帮助他们更好地管理疾病和提高康复效果。

2. 康复知识:脑卒中患者需要了解康复的目标、方法和预期效果。

提供康复指南和康复计划可以帮助他们更好地参与和管理自己的康复过程。

3. 社区资源:脑卒中患者需要知道社区内有哪些医疗机构、康复中心和支持组织等资源可供他们利用,并了解如何获得这些资源。

中年脑卒中患者康复期的心理问题及心理干预作者:周群吴铁骊李玲谢美玲来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第06期【中图分类号】R47 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2013)06-0185-01脑卒中曾经是老年人多发的疾病,如今越来越多的中年人受到了它的困扰。

中年人正处在事业的巅峰时期,他们面临更多的家庭压力,疾病对他们心理的伤害远比对身体的伤害要多。

2010年2月-2012年2月,我们对52例清醒中年脑卒中康复期的患者心理进行分析并加以干预,收到好的效果,介绍如下:1 资料和方法1.1资料 2010年2月-2012年2月在我院康复治疗的脑卒中患者,年龄35-55岁1.2.1康复期的患者由于肢体功能的影响,在工作、生活上的自理能力与外界的交流的能力都受到限制。

患者往往表现出焦虑、自卑、抑郁等负面心理情绪。

中年卒中患者由于大多小孩未成年,经济生活压力大,对未来表现出担忧。

另外通过分析我们发现经济生活压力小、生活态度乐观,自信心强的患者,身体康复也较为明显改善。

2 心理干预2.1帮助患者逐渐摆脱依赖性2.1.1急性期过后,个人的精神状态和生活环境则对后期的康复起到了更大的作用。

脑卒中可以辅助一些药物来帮助身体机能的恢复,并在康复医生的指导进行一些恢复性训练。

但一旦病情稳定后,最终的康复,则取决于自己的意志力和恢复训练的成效。

2.1.2由于身体的原因,患者对外界的依赖性很强,尤其是对医生、亲人的依赖。

病人在身体机能不允许的情况下,医护人员、亲人可以适当的给予帮助,但这种适度的帮助不能发展为依赖。

鼓励患者“我能”,让患者明白,康复训练的主体是患者自己,只有勇敢地迈出第一步,才会尽快地康复。

鼓励患者尽量自己尝试做一些力所能及的事情。

学会拒绝别人的好意,慢慢建立起自信心。

2.1.3在恢复训练的过程中,一些患者由于对医护人员的过度依赖,有时会机械、偏面地理解恢复训练。

认为在治疗室中,有康复医生指导的训练才叫恢复训练,而对日常生活的一些机能训练往往有所忽视。

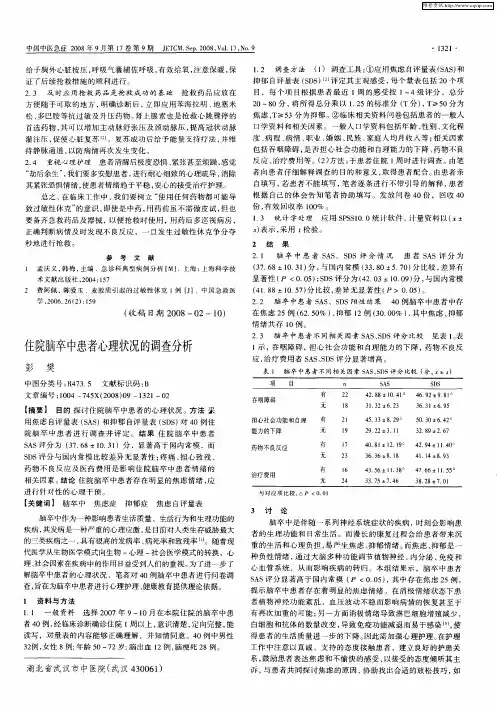

内蒙古中医药摘要:目的:探讨脑卒中患者心理护理后康复效果的观察。

方法:将60例脑卒中病人分为实验组和对照组各30例,对实验组给予心理护理干预,对照组采用一般护理方法,分别对脑卒中患者恢复情况进行观察、比较、分析。

结果:实验组脑卒中患者恢复情况明显优于对照组。

关键词:脑卒中;心理护理中图分类号:R473.5文献标识码:B文章编号:1006-0979(2012)14-0138-02脑卒中患者的心理护理干预高建娥**陕西省汉中市洋县医院(723300)2012年5月26日收稿差异(P <0.05);该组患者手术后的恢复时间明显短于A 组患者,且具有明显的统计学差异(P <0.05);两组患者对手术后护理的满意度明显高于A 组患者,且具有明显的统计学差异(P <0.05),详细见表1。

表1两组患者手术后并发症和对护理满意度的情况比较[n/(%)]3讨论对接受前列腺汽化电切术治疗的患者在手术后进行综合性护理的主要措施包括:①冲洗膀胱:患者手术结束回到病房后,首先要对其生命体征的变化情况进行观察,同时对膀胱进行连续性冲洗。

对膀胱进行冲洗的主要目的是防止手术后创面渗血形成的血块引起管道发生堵塞。

如发现管道已经被血块所堵塞,应及时进行清除处理。

持续冲洗时间的长短主要取决于患者的实际出血情况,一般在术后的24h 即可以停止冲洗并接尿袋[3]。

术后水囊放置的时间通常在24h 以后。

在囊内进行注水的主要目的是压迫膀胱颈进行止血。

②抗感染:在手术结束后的当天适当补液,应用抗生素类药物进行防感染治疗,4~6h 后可以适当饮水或进半流食,如膀胱出现明显的痉挛现象时,采用适当的镇痛剂进行治疗。

③创面出血的预防:在手术后的第1天,即患者可适当下床进行活动,活动量不应该过多,防止创面发生出血。

每日用浓度为0.1%的新洁尔灭棉球对尿道外口进行两次消毒处理[4]。

④饮食:尽量多进流食、多饮水、多吃水果,使大便保持通畅,切勿饮酒。

如大便过于用力,腹压明显增加,可导致前列腺窝发生出血。

脑卒中患者的健康管理目前,脑血管病已成为我国城市和农村人口的第1 位致残和第1 位死亡原因,且发病率有逐年增多的趋势。

近年来由于治疗技术的提高,死亡率巳大为降低,并且脑卒中患者的心理和社会健康等问题也开始受到广泛的重视,脑卒中患者的健康管理对其预防再次卒中和提高生活质量有着重要的作用。

因此,加强对脑卒中患者的健康管理显得尤为重要,通过对脑卒中患者进行心理疏导、药物、饮食、功能锻炼等指导,可明显提高脑卒中患者的生活质量。

1脑卒中患者的心理疏导脑卒中患者多伴有不同程度的偏瘫和语言障碍,生活能力下降使其很容易出现心理变化,大部分患者会出现焦虑、抑郁、否认、依赖等心理问题,这些因素对疾病转归将产生重要的影响。

美国脑卒中后抑郁发病率20%^45%[1],我国脑卒中后抑郁发病率为44%^ 67%[2]。

因此,对脑卒中脑卒中患者进行心理疏导,是一项十分重要的工作。

医护人员在对脑卒中患者进行心理护理时,首先应建立良好的护患关系,培养患者对医护人员的信任感。

护士要多与患者交谈并且耐心倾听患者的心声,绝不能在患者面前表现烦躁、讨厌或随意训斥患者,也不可装聋作哑,不理睬患者。

由于大部分脑卒中患者思维迟钝,言语减少,表达缓慢,生活不能自理,因而,要求护士应详细了解和观察患者的思想活动,对待患者的合理需要,要尽量给予满足,使患者增强战胜疾病的信心。

2提高脑卒中患者的药物依从性由于脑卒中患者知识水平参差不齐,加之关于疾病相关知识健康教育不到位,相当一部分患者及家属对脑卒中的认识不足,对药物治疗不重视,导致患者配合治疗的药物依从性差。

脑卒中患者发病诱因很多,多数患者合并有高血压、糖尿病、心脏疾病等慢性病。

因此,脑卒中患者服用的药物种类多且复杂,经济负担也相对较重。

由于患者同时服用多种药物,难免存在服药后的不适感等原因导致患者服药依从性较低。

护士应积极向患者及家属耐心、细致地讲解坚持规律服用药物的重要性及必要性,做到口服药看服到口。

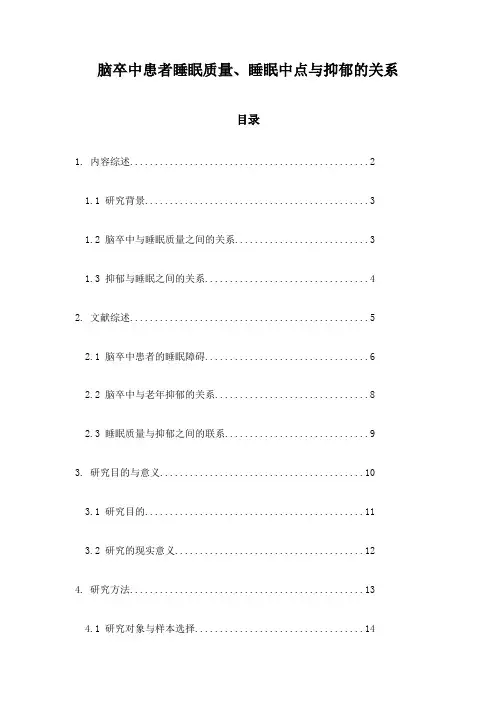

脑卒中患者睡眠质量、睡眠中点与抑郁的关系目录1. 内容综述 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 脑卒中与睡眠质量之间的关系 (3)1.3 抑郁与睡眠之间的关系 (4)2. 文献综述 (5)2.1 脑卒中患者的睡眠障碍 (6)2.2 脑卒中与老年抑郁的关系 (8)2.3 睡眠质量与抑郁之间的联系 (9)3. 研究目的与意义 (10)3.1 研究目的 (11)3.2 研究的现实意义 (12)4. 研究方法 (13)4.1 研究对象与样本选择 (14)4.2 数据收集与资料分析方法 (14)4.3 研究工具与测量 (15)5. 脑卒中患者睡眠质量的影响因素 (16)5.1 脑卒中患者睡眠质量现状 (17)5.2 睡眠障碍对脑卒中患者的影响 (18)5.3 影响脑卒中患者睡眠质量的因素分析 (19)6. 睡眠中点与脑卒中患者抑郁之间的关系 (21)6.1 睡眠中的点突变定义 (22)6.2 睡眠中点对抑郁情绪的影响 (23)6.3 脑卒中患者群体中的睡眠中点特点 (24)7. 数据分析 (25)7.1 数据处理方法 (26)7.2 统计分析方法选择 (27)7.3 结果解释与讨论 (28)8. 结果分析与讨论 (30)8.1 脑卒中患者睡眠质量的现状 (31)8.2 睡眠质量与抑郁情绪的相关性分析 (32)8.3 睡眠中点因素对抑郁情绪的影响 (33)1. 内容综述脑卒中作为一种急性脑血管疾病,其致残率和死亡率均较高。

在脑卒中恢复期和后遗症期,睡眠质量受到不同程度的影响。

众多研究表明,脑卒中患者常面临入睡困难、睡眠中断、早醒等睡眠问题,这些不仅影响患者的康复进程,还可能导致情绪障碍,如抑郁。

睡眠中点(sleep midpoint)指的是在睡眠周期中非快速眼动(NREM)睡眠的特定阶段,通常被认为是从入睡后第小时到第90分钟这一时间段的睡眠。

这一时期的睡眠质量对整体睡眠结构至关重要,且与认知功能、情绪调节及免疫系统等多个生理过程密切相关。

脑卒中偏瘫患者康复训练指导脑卒中是神经系统的常见病和多发病,随着对脑卒中的诊断、治疗、抢救水平的提高,此类患者的死亡率明显降低,但致残率明显升高,据报道可达80%,生活不能自理者的比例达43.2%[1] 。

偏瘫是脑卒中最常见的并发症之一,为提高患者的生活质量,早期实施康复训练指导至关重要。

1 心理护理指导脑卒中发生后,大部分患者伴有不同程度心理障碍,主要是焦虑、抑郁,心理护理直接影响康复效果。

1) 首先给患者提供脑卒中有关治疗、预后及相关疾病的可靠信息。

2) 多与患者沟通交流,鼓励患者及时表达自己的感受,使其正确对待疾病。

3)避免任何刺激和伤害患者自尊的言行。

4)让患者和家属参与制订康复训练计划,及时给予肯定和鼓励。

5) 及时了解患者的心理,分析产生问题的原因,耐心倾听,给予相应的措施,应用疏导法减轻患者的心理压力,请康复效果好的病友介绍康复经验,帮助患者树立信心,同时做好家属的心理疏导和健康教育指导。

2 肢体康复训练指导在发病48h 后[2] ,如生命体征稳定,病情未再发展,便可开始进行肢体康复训练。

2.1 首先将肢体放置于功能位[3] 1) 仰卧位:肩下垫一支撑软枕,使患肩上抬前挺,上臂外旋稍外展,肘与腕伸直,掌心向上,手指伸直分开至于分指板上,上肢放在一高度适宜的软枕上,患侧臀下放置枕头,使骨盆和髋前挺,大腿稍向内夹紧并稍内旋。

患腿下也放置枕头支撑整个大腿外侧,防止下肢外旋,足底与床尾放一硬枕,使踝呈90°,足尖向上,防止踝关节跖屈。

2) 健侧卧位:患者胸前放一枕头,使患肩前伸,肘关节伸展放在枕头上,腕指关节伸展,不得垂腕,大拇指与其余四指放置于分指板或用布条卷将其隔开。

患腿屈曲放在另一枕头上,髋、膝自然屈曲,下肢不能外旋,健腿自然放置。

3) 患侧卧位:将患臂小心轻轻拉出避免受压,患肩置于前伸位,肘伸直,前臂旋后,手指张开,掌面朝上,健腿屈曲向前置于体前支撑枕上,患腿在后,膝微屈,踝关节尽量保持90°。

延续性护理在提高脑卒中患者生活质量及改善心理状况中的应用效果【延续性护理的概念和特点】延续性护理是一种以患者为中心的护理理念,旨在通过建立和维持患者与医护人员之间的长期关系,为患者提供全面的、连续的护理服务。

相较于传统的一次性护理模式,延续性护理强调对患者的全程护理和关怀,注重患者的需求和权益,以期提高患者的生活质量和促进康复进程。

延续性护理的特点主要包括:1)全程关怀:延续性护理不仅关注患者的疾病治疗,还注重患者在康复过程中的生活需求和心理状态;2)多学科协作:在延续性护理模式下,医护人员之间会进行密切的协作,以提供更全面的护理服务;3)个性化护理计划:根据患者的具体情况,制定个性化的护理计划,以期更好地满足患者的需求。

【脑卒中患者的特点及需求】脑卒中患者通常表现出生理和心理上的一系列问题,对他们进行全面的延续性护理至关重要。

生理方面:脑卒中患者常常表现出运动障碍、言语障碍、认知障碍等问题,这些问题对患者的日常生活和社交活动造成了很大的困扰。

脑卒中患者的日常生活会受到很大的限制,需要长期的康复护理。

心理方面:脑卒中不仅影响了患者的生理功能,还会对其心理状态造成严重影响。

患者常常表现出焦虑、抑郁等心理问题,甚至出现自卑、孤独等情绪。

对脑卒中患者进行心理支持和心理疏导显得极为重要。

【延续性护理在提高脑卒中患者生活质量方面的应用效果】1. 全程护理:延续性护理提供了一种全程护理的模式,患者可以在需要的时候随时获得医护人员的支持和帮助。

这种全程护理不仅包括了疾病治疗和康复护理,还包括了患者的生活需求和心理支持,能够更好地提高患者的生活质量。

2. 多学科协作:在延续性护理模式下,医护人员之间会进行多学科的协作,以期更全面地满足患者的需求。

医生、护士、康复师、心理医生等会共同参与患者的护理工作,给予患者更全面的护理服务。

3. 个性化护理计划:针对不同的患者,医护人员会制定个性化的护理计划,以更全面地满足患者的需求。

护理论文中青年脑卒中患者主要照顾者焦虑抑郁现况调查及影响因素研究引言:脑卒中是一种常见的神经系统疾病,其发病率和死亡率逐年上升。

青年脑卒中患者由于年龄较轻,疾病给他们的生活带来了巨大的变化,同时也给予了主要照顾者沉重的负担。

本文旨在调查青年脑卒中患者主要照顾者的焦虑抑郁现况,并探讨影响因素。

1. 脑卒中对青年患者和其主要照顾者的影响脑卒中对青年患者的影响是多方面的。

首先,脑卒中可能导致患者失去工作能力,从而给他们的经济状况带来困扰。

其次,脑卒中可能导致患者身体功能受损,需要长期依赖他人照顾。

这就给主要照顾者增加了巨大的负担,不仅需要照顾患者的生活起居,还需要关注患者的情绪变化。

2. 青年脑卒中患者主要照顾者的焦虑抑郁现况调查为了了解青年脑卒中患者主要照顾者的焦虑抑郁现况,我们进行了一项调查。

调查对象包括100名青年脑卒中患者的主要照顾者,他们的年龄在30岁至50岁之间。

通过问卷调查的方式,我们了解到了他们的焦虑抑郁程度。

3. 青年脑卒中患者主要照顾者焦虑抑郁现况的结果分析调查结果显示,有60%的主要照顾者存在不同程度的焦虑症状,其中30%的人表现出明显的抑郁症状。

这说明青年脑卒中患者的照顾工作对主要照顾者的心理健康产生了较大的影响。

4. 影响青年脑卒中患者主要照顾者焦虑抑郁的因素在进一步分析调查结果时,我们发现了一些可能影响主要照顾者焦虑抑郁的因素。

首先,照顾者的性别和婚姻状况可能与其焦虑抑郁有关。

女性照顾者和未婚照顾者更容易出现焦虑抑郁症状。

其次,照顾者的经济状况也可能是一个重要的影响因素。

经济困难会增加照顾者的压力,从而导致焦虑抑郁的发生。

5. 缓解青年脑卒中患者主要照顾者焦虑抑郁的措施为了缓解青年脑卒中患者主要照顾者的焦虑抑郁症状,我们提出了以下几点建议。

首先,医疗机构应该提供心理支持服务,帮助照顾者应对压力和情绪问题。

其次,社会应该加强对脑卒中患者家庭的支持,通过提供经济援助和社区服务来减轻照顾者的负担。

脑卒中患者的中医心理护理干预【摘要】脑血管疾病是危害人类生命健康的重要疾患之一,而罹患以后,患者容易存在很多身心症状,诸如焦虑,抑郁,甚至躁狂等,不同程度地影响了疾病的康复及预后。

随着医学科学的进步和发展,医学模式的转变,以疾病为中心的功能性护理正转向生物—心理—社会医学模式,护理工作不仅为人们提供躯干、生理需要的服务,还包括了心理社会需要的服务,即整体性护理。

而其中具有祖国传统医学特色的中医心理护理又具有独特之处:患者易于接受,有时效性,与临床治疗紧密相关。

因此,在本领域今后有广阔的发展前景。

【关键词】脑卒中;中医护理;心理干预【中图分类号】r473 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)08-0229-021 脑血管病人的心理特点脑血管病通常有四率:即发生率、复发率、致残率、死亡率。

其病变特点决定了患者发病后会有不同程度的心理变化,乃至出现各种心理疾患。

脑血管病后大约有70%-80%的病人会出现各种不同程度的心理障碍。

诸如焦虑、抑郁、强迫、躯体化、精神性、恐怖病性,害羞、紧张、愤怒、感觉过敏等。

究其原因不外乎以下几点:1)对疾病本身的认知和了解程度差,始终担心其预后问题,有无致残以及生命危险的隐忧。

2)心理落差大。

受教育程度以及社会地位偏高的人尤为突出。

难以正视自己目前出现的状况。

3)信任感表现为多向性。

对自己缺乏信心,总想在尽量短的时间内使自己的疾病康复,有时反而贻误病情。

4)经济原因。

患者患病后身心俱损,若生活拮据,更是雪上加霜,逐渐会对自己和医生丧失信心,悲观、失落会接踵而至,而且易招致家庭矛盾的发生。

5)对比性。

一部分患者喜欢和周围的病人攀比。

一旦觉得相形见拙就会自暴自弃。

6)神经脆弱质。

一部分平日就多思虑,顽固性失眠的患者罹患脑中风后会使原发病进一步加重。

针对以上情况,护士要因势利导,关怀安慰病人,使病人正确认识和了解病情,有的放矢地把握病人的心态,换位思考,让病人感受到护士对他的信心与付出以及充满希望的态度,耐心解释,倾心相助,取得病人的信任,使其具有战胜疾病的信心,恪守“咬定青山不放松,令尔东西南北中”的信念,以最佳的心理状态接受和配合治疗,以期取得满意疗效。

脑卒中患者常见的护理问题及康复护理措施脑卒中患者常见的护理问题包括:1. 手足功能障碍:脑卒中可能导致肢体瘫痪或运动功能受限。

护理措施包括协助患者进行康复锻炼,帮助他们进行肢体活动、康复器械使用,促进肢体功能的恢复。

2. 吞咽困难:脑卒中可能导致吞咽功能受损,患者容易出现吞咽困难或误吸。

护理措施包括提供易于咀嚼和吞咽的食物,定期评估吞咽能力,确保患者安全进食,并在必要时配备吞咽辅助器具。

3. 语言和沟通障碍:脑卒中可能导致言语能力受损,患者难以进行正常的沟通。

护理措施包括提供言语治疗帮助,使用非语言交流方式,如图片、手势等以维持与患者的交流。

4. 感知和认知障碍:脑卒中可能导致认知能力下降,患者可能出现记忆力减退、注意力缺失等问题。

护理措施包括提供认知训练,建立信息传递系统,提供日常活动的指导和支持。

5. 心理和情绪问题:脑卒中可能导致患者出现情绪波动、抑郁和焦虑等问题。

护理措施包括提供心理支持和咨询,帮助患者调整心态,参与康复活动和社交交往,减轻情绪问题的影响。

康复护理措施包括:1. 早期康复干预:在脑卒中发作后的早期阶段开始康复治疗,包括物理治疗、职业治疗和言语治疗等。

早期干预有助于促进神经功能的恢复和提高患者的生活质量。

2. 定期康复评估:定期对患者的康复进展进行评估,以确定康复计划的调整和改进。

评估内容包括功能恢复、吞咽能力、沟通能力、认知能力等。

3. 制定个性化康复计划:根据患者的具体情况和康复需求,制定个性化的康复计划,包括锻炼指导、言语训练、认知训练等,以促进患者的康复进程。

4. 提供社会支持:帮助患者重建社交网络,提供社会支持和心理支持,鼓励患者积极参与康复活动和社交交往,减轻康复过程中的孤独感和抑郁情绪。

5. 家庭教育和支持:为患者的家属提供康复知识和护理指导,教育他们如何正确照顾和支持脑卒中患者的康复。

缺血性脑卒中NIHSS评分与卒中后抑郁的相关性分析缺血性脑卒中(ischemic stroke)是指脑血管发生血栓形成或栓子栓塞,导致脑部血液供应不足或中断,引起脑组织缺血性损伤的疾病。

缺血性脑卒中是目前临床上最常见的一种脑卒中类型,占全部脑卒中的80%以上。

根据统计数据显示,脑卒中是全球范围内造成残疾和死亡的主要原因之一,对个体和社会都造成了巨大的负担。

由于脑卒中对身体功能和心理状态的严重影响,脑卒中及其后遗症可导致抑郁症状。

而针对脑卒中后抑郁症状的评估和干预一直备受关注。

本文将探讨缺血性脑卒中NIHSS评分与卒中后抑郁的相关性。

一、缺血性脑卒中NIHSS评分美国国家卫生研究院卒中量表(NIHSS)是一种用于评估卒中患者临床情况的量表,旨在对卒中患者的神经系统功能进行全面评估,并可在急救和治疗过程中进行重复评估,以检测和记录患者的神经系统功能的变化。

该评分工具包括11项评分项目,分别是意识、眼睑、视野、面肌、上肢运动、下肢运动、四肢运动、肢体感觉、语言、失读/失写和想像力。

每个项目的评分范围从0到4或从0到2不等,总分量表介于0和42之间,分数越高,代表患者神经系统功能受损越严重。

NIHSS评分在卒中的急诊评估、卒中病房患者病情动态监测和治疗效果评估中得到了广泛应用。

二、卒中后抑郁相对于一般人群,脑卒中患者更容易出现抑郁症状。

卒中后抑郁症状是指脑卒中发作后,患者在精神上出现持久情绪不良,有丧失兴趣、忧郁和自卑感、注意力不集中、睡眠障碍和自杀观念等症状,严重者可导致自杀。

抑郁对脑卒中患者康复产生了消极影响,不仅延缓了康复过程,还可能影响患者的心理健康和生活质量。

研究表明,脑卒中患者的NIHSS评分与卒中后抑郁存在一定的相关性。

一方面,NIHSS 评分高的脑卒中患者通常伴随着严重的神经系统功能缺陷,这些功能缺陷可导致患者对康复过程感到沮丧和失望,从而易于出现抑郁症状。

卒中患者的抑郁症状也可能影响其神经系统功能的康复,导致康复过程缓慢和不完全。

脑卒中患者的家属照顾者心理状况调查及其相关因素分析石滴坚;杨国愉【摘要】Objective To investigate psychologic status of the main caregivers of patients with acute cerebral infarction stroke and relevant influence factors .Methods 50 caregivers of patients with stroke sunreyed with ques-tionnaire including symptom checklist-90(SCL-90) .Results The scores of caregivers of patients with stroke in soma-tization ,depression ,anxiety and hostility factor were higher than thaat of the national norm (P<0 .05 orP<0 .01) . The mental health status of the main caregivers ralated to the relationship of the patient ,conomy state ,the patient′s level of consciousness and neurological severity .Conclusion The mental health of main caregivers of stroke patients was affected by several factors .Improve their mental health level was conducive to the ehabilitation of patients .%目的调查脑卒中患者家属照顾者基本心理健康情况并分析其相关因素.方法采用症状自评量表(SCL-90)、抑郁自评量表(SDS)、焦虑状态特质问卷(TAI)和简易应对方式问卷(SCSQ)对50例患者的家属进行问卷调查.结果脑卒中患者的家属照顾者躯体化、抑郁、焦虑和敌对因子分数均高于国内常模 ,差异有统计学意义( P<0 .05或 P<0 .01 ).脑卒中家属照顾者心理健康状况与其经济状况、与患者的关系、患者的意识水平及神经缺损程度具有相关性.结论脑卒中患者家属照顾者心理健康受多因素影响,提高其心理健康水平有利于患者的康复.【期刊名称】《检验医学与临床》【年(卷),期】2015(012)011【总页数】3页(P1557-1559)【关键词】脑卒中;家属照顾者;心理健康【作者】石滴坚;杨国愉【作者单位】中国人民解放军第三军医大学预防医学系,重庆 400038;中国人民解放军第三军医大学心理学院,重庆 400038【正文语种】中文脑卒中是神经科常见的危急重症,具有发病率和致残率高、预后差、恢复时间长、治疗及恢复过程费用高等特点。

脑卒中患者的心理问题分析与指导

发表时间:

2011-05-31T10:04:06.890Z 来源:《中外健康文摘》2011年第8期 作者: 梁威

[导读] 急性脑血管病通常被称为脑卒中,是危害人类健康的主要疾病。

梁威(辽宁电力中心医院康复中心

辽宁沈阳 110002)

【中图分类号】R743.3 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085 (2011)8-0218-01

【关键词】 脑卒中 心理问题 分析 指导

急性脑血管病通常被称为脑卒中,是危害人类健康的主要疾病。据统计我国每年新发生脑卒中患者达150-200万,其中10%为45岁以下

的中青年患者,致残率高达

70-80%,不同程度的残疾使他们丧失劳动能力和生活自理能力,进而有21-50%的人出现持续性情绪低落、兴

趣减退、焦虑、恐惧、激发性抑郁等心理问题

[1~3]。

脑卒中的治疗发展至今,已不仅仅限于神经内科的治疗范畴,需要整合多种医疗资源,比如康复学、心理学、中医学等等,为脑卒中患者

提供药物治疗、肢体康复、语言训练、健康指导。社会工作者和病人家属也要了解一些相关知识,通过团队的共同合作达到平复患者的焦

虑心情,促进患者对治疗的依从,配合适时的康复训练,才能对卒中患者的恢复取得良好的效果。

1

心理问题的表现及分析

卒中后由于偏瘫导致躯体结构的破坏,还有令人恐惧的残疾生活的开始,几乎所有的患者都会出现悲伤和忧郁。由于生活不能自理,一

切求助于人,感到自己很没用,不愿出门,不愿面对朋友和同事,怕别人嘲笑自己。家人的过分照顾导致患者在生活方面完全依赖他人,

行为的主动性和积极性较差,甚至没有主动行为,根本不能与家属合作完成康复训练动作,使康复计划无法实施。人们常把患者的这种消

极、被动行为归因于脑神经器质性损伤所致,而忽视了心理方面的原因,更有患者由于语言、认知和身体残疾,导致心理上的悲观、压

抑,而患者不能有效地缓解心理矛盾和压力,当周围的人不能领会他的行为意图时,或强迫他完成某项事情引起肢体疼痛时,表现为焦

急、愤怒,就以攻击的方式发泄不满,如发脾气、打人、骂人、摔东西、大声喊叫等。另一类患者由于得不到家人的照顾、理解和关心,

因而感到自己是废人,是家庭的累赘,出现自责,内疚,情绪低落,抑郁,甚至轻生。产生这些心理问题的原因很多,与病变部位有关,

如大脑颞叶损伤会造成认知功能障碍,出现失认、失语等,边缘系统、额叶损伤会出现情感障碍。家庭对患者的影响,由于家人的无微不

至的照顾,百依百顺,使患者的行为更加依赖,情感脆弱,固执。

2

心理问题的指导及内容

首先要对患者抱以热心和真诚的态度,以取得患者的信任,以建立良好的医患沟通关系为基础,耐心听取患者及家属述说,用支持安

慰、乐观的语言引导患者对其取得的点滴进步反复给予鼓励,帮助患者增强信心,缓解和消除负性情绪,发挥患者的主观能动性,矫正其

不良情绪和行为,最终使患者自己建立起合理应对环境的能力,学会自己帮助自己。分析和解释患者提出的疾病相关问题,提高患者对疾

病的认识,并邀请恢复好的患者现身说法,使其战胜疾病的信念不断加强。指导、鼓励患者表达情感,通过表达,了解他们的心理要求和

存在的问题。帮助患者完成角色转换并正确接受残疾

[4],选择适当时机让患者全面了解病情,帮助树立正确的角色观念,进而正确面对现

实,接受残疾,尽快认同新的社会角色,重新认识自己,发现并积极开发自己的潜能,让他们认识到残疾不是社会的负担,更不是耻辱,

残疾人与其他社会成员一样有共享社会的平等权利,这样有利于促进患者充分参与康复训练,提高训练质量。

只有更多地了解患者的心理反应特点,加强心理问题指导,才能促进患者的身心健康,提高患者的生活质量,最终使他们早日康复。

参

考 文 献

[1]

栾军祥,张向荣,张志珺.脑卒中后抑郁的发生率及其相关因素的前瞻性研究[J].中国卒中杂志,2010,5:16-22.

[2]

王刚,崔利华,陈立嘉,等.脑卒中后抑郁的发生率及相关因素的研究[J].中国康复理论与实践,2000,6(4):149-152.

[3]

杨明明.脑卒中后抑郁及相关因素的分析[J].中国康复理论与实践,2001,7(4):159-160.

[4]

宓忠祥.角色转换在残疾人心理康复中的意义和运用[J].中国康复理论与实践,2001,7(1):34-35.