董氏奇穴背部刺血示意图

- 格式:doc

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:21

董氏72绝针是董氏不传之秘.以下只是简单的描述.以后再发详细的.还有32解针.及董氏掌诊.1.外三关一穴:在外踝尖与膝盖外侧高骨之直线上。

外三关二穴与外踝尖联机之中点。

主治:扁桃腺炎、瘤、癌、喉炎、喉癌〔特效〕、肺癌〔有奇效〕。

腮腺炎、肩臂痛、各种瘤、红鼻子〔特效〕。

青春痘、粉刺〔效佳〕。

瘰?〔特效〕。

以三棱针点刺出血效果卓著。

2.外三关二穴在外踝尖与膝盖外侧高骨联线之中点。

3.外三关三穴为外三关二穴与膝盖外侧联机之中央点4. 双龙一穴:在外膝眼下一寸五分,胫骨外侧骨陷中。

解剖位置:外侧腓腹皮神经、肺支神经。

主治:乳癌、乳瘤、乳腺炎、乳头炎。

5.双龙二穴一穴下6分主治:乳癌、乳瘤、乳腺炎、乳头炎6.双灵一穴:掌面中指第一节与第二节之间,横纹中央〔四缝穴〕内侧二分半处。

解剖位置:固有掌指侧神经皮下浅枝、心脏神经、肺分支神经、肾分支神经。

主治:肺癌、骨癌、心脏内膜炎、肾炎水肿、肝癌、肝硬化、血癌、白疲风、口腔炎、喉癌、百日咳、小儿瘠积、小儿消化不良、心脏扩大、狭心症、心律不整、胃腺炎、及重症急救。

以三棱针浅刺、从针孔挤出少雀埙梜z明液特效。

刺出黑血亦佳。

7.双灵二穴穴位:掌面中指第一节与第二节横纹正中央偏外侧二分半处。

主治:肺癌、骨癌、心脏内膜炎、肾炎水肿、肝癌、肝硬化、血癌、白疲风、口腔炎、喉癌、百日咳、小儿瘠积、小儿消化不良、心脏扩大、狭心症、心律不整、胃腺炎、及重症急救。

以三棱针浅刺、从针孔挤出少雀埙梜z明液特效。

刺出黑血亦佳。

8木灵穴穴位:掌面无名指第一节与第二节间之横纹中央点偏外侧二分半处。

解剖位置:固有掌侧指神经皮下枝、肝之神经。

主治:肝硬化、肝炎、肝癌、两?痛、胆囊炎、胆道蚵虫症。

痿症、半身不遂。

以三棱针刺出黄白色液体、或刺出黑血均效。

9.妇科五穴之一穴:手背大拇第一节外侧,从掌指横纹起,每上二分一穴、合计五穴。

解剖位置:固有掌侧指神经皮下浅枝、子宫神经、六俯神经。

主治:子宫癌、于癌瘤、子宫炎、卵巢炎、不妊症、月经不调、经痛、月经过多或过少、阴痛肿痛、赤白带下、阴吹、产后风症〔月内风症〕。

董氏刺血[转]zhuanlaide见效最快的中医刺血疗法最快的中医刺血疗法所谓刺血疗法即用三棱针在恕张的浅表静脉血管刺出血的一种方法。

也叫放血疗法。

本法不太严格刺什么穴,所谓的穴位在本法中只是指大概的位置而已。

本法对一切以痛为主的病症有特效。

临床中对头痛,麦粒肿,红眼病,颈椎病,肩周炎,中风偏瘫,风湿关节炎,心脏病,高血压,肝炎,肝硬化,扁桃腺炎,阑尾炎等效果显著。

本法取得疗效的关键是刺血量要大。

而取得血量的前提是:肉不是你自己的,认准了要放心刺。

一般刺血后再拨罐。

如恕张的血管,则血后任其流出,自然停止为止。

刺血手法一、认定血位后,腕劲快速点刺,一秒钟要求刺6---9次。

二、对恕张的脉络要求一针见血,一般都会喷涌而出,要有所准备,不要给污血浅到刺血后的反应一、80%的病人刺血后即感到轻松舒服,20%的病人反而感到疼痛加重。

凡痛感加重的人治愈的速度要比马上感到减轻的人要快得多。

二、经5---10次刺血无感觉的不宜再刺血。

刺血的时间一、对炎症,急性疼痛病人可一天一次,减轻症状后3---5天刺血一次。

二、慢性病人隔天一次,见效后5---7天一次,可以拨罐的部位刺后拨罐15---20分钟。

刺血的禁忌一、大出血的病人及容易皮下出血者。

二、严重的心脏病。

三、性病,皮肤病,皮肤溃烂者。

四、孕妇或经期,白血病禁刺。

五、病人过饥过饱,惊吓后,精神过度紧张者不刺。

六、对肝病的病人不但刺血要小心,(其它任何疗法要求一样)不要将血碰到自己,千万不要将血碰到伤口上,否则即会传染。

对任何疗治“晕针”的救治一、即刻用手掌将病人的大椎穴擦热。

二、用拇指掐人中,合谷同按掐。

三、再按内关,涌泉,太冲,有条件者必需叫病人马上饮一杯温糖开水或葡萄糖水。

四、立即叫病人卧下,(头低脚高)从出血看病法一、凡出的血很淡为炎症,初病。

凡风湿病,肝病,血中夹水,血出如墨,则为久病,於血阻络。

二、凡白天刺血痛减,而晚上又加重者为於血,必须再刺一次,直至减轻临床经验教材中的刺血经验都是非常有效的,必须认真研读运用。

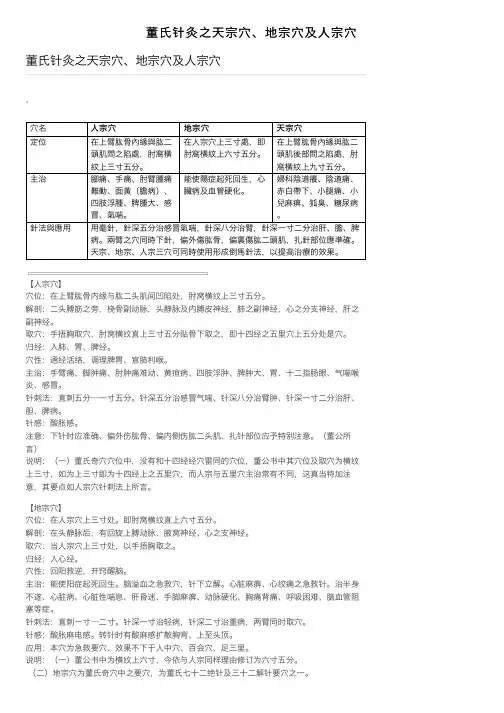

董⽒针灸之天宗⽳、地宗⽳及⼈宗⽳董⽒针灸之天宗⽳、地宗⽳及⼈宗⽳⽳名⼈宗⽳地宗⽳天宗⽳定位在上臂肱⾻內緣與肱⼆頭肌間之陷處,肘窩橫紋上三⼨五分。

在⼈宗⽳上三⼨處,即肘窩橫紋上六⼨五分。

在上臂肱⾻內緣與肱⼆頭肌後部間之陷處,肘窩橫紋上九⼨五分。

主治腳痛、⼿痛、肘臂腫痛難動、⾯⿈(膽病)、四肢浮腫、脾腫⼤、感冒、氣喘。

能使陽症起死回⽣,⼼臟病及⾎管硬化。

婦科陰道癢、陰道痛、⾚⽩帶下、⼩腿痛、⼩兒⿇痹、狐臭、糖尿病。

針法與應⽤⽤毫針,針深五分治感冒氣喘,針深⼋分治臂,針深⼀⼨⼆分治肝、膽、脾病。

兩臂之⽳同時下針,偏外傷肱⾻,偏裏傷肱⼆頭肌,扎針部位應準確。

天宗、地宗、⼈宗三⽳可同時使⽤形成倒⾺針法,以提⾼治療的效果。

【⼈宗⽳】⽳位:在上臂肱⾻内缘与肱⼆头肌间凹陷处,肘窝横纹上三⼨五分。

解剖:⼆头膊筋之旁,桡⾻副动脉,头静脉及内膊⽪神经,肺之副神经,⼼之分⽀神经,肝之副神经。

取⽳:⼿捂胸取⽳,肘窝横纹直上三⼨五分贴⾻下取之,即⼗四经之五⾥⽳上五分处是⽳。

归经:⼊肺、胃、脾经。

⽳性:通经活络,调理脾胃、宣肺利喉。

主治:⼿臂痛、脚肿痛、肘肿痛难动、黄疸病、四肢浮肿、脾肿⼤、胃、⼗⼆指肠眼、⽓喘喉炎、感冒。

针刺法:直刺五分—⼀⼨五分。

针深五分治感冒⽓喘、针深⼋分治臂肿、针深⼀⼨⼆分治肝、胆、脾病。

针感:酸胀感。

注意:下针时应准确、偏外伤肱⾻、偏内侧伤肱⼆头肌、扎针部位应予特别注意。

(董公所⾔)说明:(⼀)董⽒奇⽳⽳位中,没有和⼗四经经⽳雷同的⽳位,董公书中其⽳位及取⽳为横纹上三⼨,如为上三⼨即为⼗四经上之五⾥⽳,⽽⼈宗与五⾥⽳主治常有不同,这真当特加注意,其要点如⼈宗⽳针刺法上所⾔。

【地宗⽳】⽳位:在⼈宗⽳上三⼨处。

即肘窝横纹直上六⼨五分。

解剖:在头静脉后,有回旋上膊动脉、腋窝神经、⼼之⽀神经。

取⽳:当⼈宗⽳上三⼨处,以⼿捂胸取之。

归经:⼊⼼经。

⽳性:回阳救逆,开窍醒脑。

主治:能使阳症起死回⽣。

脑溢⾎之急救⽳,针下⽴解。

胡光董氏奇穴和谐针法穴位最全整理版综合组穴一、李德思真(鲍思真或杨思真)人中穴、后溪穴、束骨穴、复溜穴扎10分钟,做主穴25分钟治验应用:1.通督脉:治疗腰痛,如腰扭伤、腰椎间盘突出症、髂前上棘受腰椎突压迫疼痛,尤其是椎管狭窄、强直性脊柱炎,如阳四针疗效不佳,加:分段、腕顺1、2(先针后动),分段+腕顺1号和2号可以治疗各种腰腿痛,尤其是腰椎间盘突出症、腰椎间盘突出症和坐骨神经痛。

针:健康的一面,大约10分钟,让它移动。

2、止痛要穴:a、三叉神经痛;b、舌咽神经痛;c、腰痛加五虎擒羊;d、尿闭、尿失禁、遗尿、夜尿多、尿床:秩边+杨四针泌尿系统(肾关三阴交秩边重子、重仙、小大浮外)3、膝关节炎:杨四针+膝关节周围;如有积液:取穴远一点,不要在膝盖周围渣,可取穴:梁丘、内外膝眼、阳陵泉膝关节疼痛不要脱离杨四针4、治疗全身冷水过敏注:因治疗范围扩大,仍沿用原穴名,因教学原因现更名为“利D四针”。

2、奇怪的三针正会穴、次白穴、鼻翼穴临床应用:治疗尿床、抽动秽语综合征、多动障碍、神经注意力不集中、口吃、癔症、检查前综合征、小儿脑瘫、痴呆、脑发育不良、癫痫、躁狂和奇怪的疾病。

治疗和试验应用:1、胃痛、小儿疳积:正会、次白(向指侧倾斜45―60°)2、运动异常病:正会、次白、小节3、面肌痉挛(眼跳):正会、鼻翼、眼黄1.顽固性癫痫性脑瘫(参见运动功能障碍部分)多动症3.抽动秽语综合征(怪三针)厌食症(脾胃功能-斜继发白-厌食症)4尿床A.正辉(百会)乘以白鼻翼B.杨思珍(附睾炎和精睾炎)c.重子、重仙、小大浮外间(哮喘)d、快速针刺至边引流通道1分钟+阳四针(前列腺炎、尿失禁、尿失禁)5黄眼(小指中段中点)-斜眼、三点、大点、三点灵骨穴、大白穴为补阳要穴,三重穴可活血化瘀。

治验应用:这组穴位的效果与治疗所有偏瘫的补阳还五汤相似。

1.中风后遗症用灵谷、大白、下三联健方治疗;2.如伴吞咽困难:失音+上瘤(脚掌涌泉穴下3――5寸,根据患者的尺寸)3.可治脑瘤、一切肿瘤,语言障碍、嘶哑、息肉,4.+三重:甲状腺肿大、甲亢、甲低,留针25分钟5.脑瘫:木火、灵骨、大白、三重(健侧)6.三重+膻中:治乳腺增生7.肝硬化:重子重仙+外三关8.肝癌:木穴+眼黄四,肝胆死点治疗肝胆病、胁肋痛,为治疗肝癌晚期疼痛之要穴。

董氏针灸配穴处方系统作者胡文智(下)董氏奇穴应用-4 - 温暖人间-董氏奇穴为董师景昌绍衍祖学狭心症,研究发展,自成一派之。

一家之学,其效果与境界较之“十四经穴”尤有过之而无不及心绞痛治疗,若能与“十四经穴”相辅为用,当更能发挥针灸疗效,使针灸医术发扬光大。

“董氏针灸正经奇穴学”计设740穴,分布于手、臂、足、腿、耳及头面等处,区分为十个部位,即:一、手指部称“一一部位”。

二、手掌部称“二二部位”。

三,小臂部称“三三部位”。

四、大臂部称“四四部位”。

五、足趾部称“五五部位”。

六、足掌部称“六六部位”。

七、小腿部称“七七部位”。

八、大腿部称“八八部位”。

九、耳朵部称“九九部位”。

十、头面部称“十十部位”。

除以上十个部位外,尚有“前胸部位”及“后背部位”,此胸背两部多以三棱针刺之,无需毫针深扎。

董氏奇穴虽有部分与“十四经穴”位置相同,然用法与治效完全不同,董师有独特创见者,概从董氏命名,并加以对比说明心绞痛症状心绞痛的治疗,以资区辨。

至于其它“解剖、主治、取穴、手术、应用、注意”等亦就原文照录,再分项说明,“解剖”部分与实际之神经解剖颇有出入,原书之意义系指该穴作用之部位及脏腑而言。

本文不做删补,读者可就该穴所在位置之解剖自行参考。

其它“手术、主治、取穴、应用”等有必要特别补充者,均详加叙述心绞痛治疗,无特殊作用或应用机会较少者,则暂且从简。

董氏针法与一般所传之针法相较,计有下列多项优点:一、在四肢、耳朵及头面部位取穴用针,足可治疗全身诸病变异性心绞痛,如必需刺胸腹及腰背部时,亦仅以三棱针浅刺即可心绞痛的症状,危险性少。

二、施针手术简便心绞痛治疗,仪用“正刺”、“斜刺”、“浅刺”.“深刺”、“皮下刺”与“上转”、“下转”、“留针”各种手法即可达到所斯望之治效。

不采“弹”、“摇”、“捻”、“摆”等手法,可减轻患者之痛苦,减少“晕针”的情况,亦不必拘泥于“补”、“泻”等理论。

三、董氏针术乃循“正经”之“奇穴”刺之,如诊断正确心绞痛的原因,认穴准确,手法精确,则奏效神速,立除沉疴心绞痛的原因,其治效之宏,非一般所传之针术可比拟。

董氏奇穴史继霞董针上三黄,小三通,通肾通胃通背

【上三黄·临床配穴与运用】

(一)天黄、明黄、其黄三针齐下,专治一切肝疾。

(二)治疗椎间盘突出、骨质增生可先在病位点刺放血,再扎上三黄。

长期治疗可愈。

(三)治帕金森氏病可于正会放血,扎上三黄,镇静穴,木斗木留,疗效显著。

(四)梅尼尔氏综合症伴耳鸣,本穴配正会,腕顺,三重穴,半数可愈。

(五)糖尿病的治疗,分枝放血,本穴加下三皇,配合灸疗中脘、关元、神阙,长期坚持,疗效显著。

(六)白血球症,可本穴中二穴,并取旁土昌穴成三角形,对白血球症有帮助。

(七)由肝肾机能失调所引起高血压,可取本穴加三圣穴。

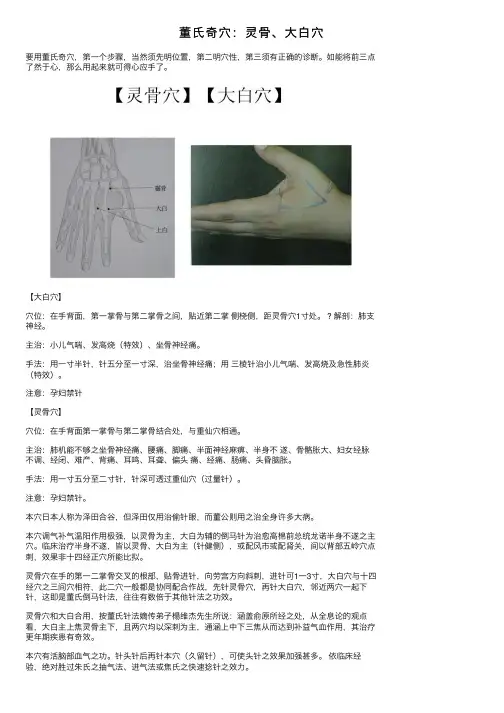

董⽒奇⽳:灵⾻、⼤⽩⽳要⽤董⽒奇⽳,第⼀个步骤,当然须先明位置,第⼆明⽳性,第三须有正确的诊断。

如能将前三点了然于⼼,那么⽤起来就可得⼼应⼿了。

【⼤⽩⽳】⽳位:在⼿背⾯,第⼀掌⾻与第⼆掌⾻之间,贴近第⼆掌侧桡侧,距灵⾻⽳1⼨处。

? 解剖:肺⽀神经。

主治:⼩⼉⽓喘、发⾼烧(特效)、坐⾻神经痛。

⼿法:⽤⼀⼨半针,针五分⾄⼀⼨深,治坐⾻神经痛;⽤三棱针治⼩⼉⽓喘、发⾼烧及急性肺炎(特效)。

注意:孕妇禁针【灵⾻⽳】⽳位:在⼿背⾯第⼀掌⾻与第⼆掌⾻结合处,与重仙⽳相通。

主治:肺机能不够之坐⾻神经痛、腰痛、脚痛、半⾯神经⿇痹、半⾝不遂、⾻骼胀⼤、妇⼥经脉不调、经闭、难产、背痛、⽿鸣、⽿聋、偏头痛、经痛、肠痛、头昏脑胀。

⼿法:⽤⼀⼨五分⾄⼆⼨针,针深可透过重仙⽳(过量针)。

注意:孕妇禁针。

本⽳⽇本⼈称为泽⽥合⾕,但泽⽥仅⽤治偷针眼,⽽董公则⽤之治全⾝许多⼤病。

本⽳调⽓补⽓温阳作⽤极强,以灵⾻为主,⼤⽩为辅的倒马针为治愈⾼棉前总统龙诺半⾝不遂之主⽳。

临床治疗半⾝不遂,皆以灵⾻、⼤⽩为主(针健侧),或配风市或配肾关,间以背部五岭⽳点刺,效果⾮⼗四经正⽳所能⽐拟。

灵⾻⽳在⼿的第⼀⼆掌⾻交叉的根部,贴⾻进针,向劳宫⽅向斜刺,进针可1⼀3⼨,⼤⽩⽳与⼗四经⽳之三间⽳相符,此⼆⽳⼀般都是协同配合作战,先针灵⾻⽳,再针⼤⽩⽳,邻近两⽳⼀起下针,这即是董⽒倒马针法,往往有数倍于其他针法之功效。

灵⾻⽳和⼤⽩合⽤,按董⽒针法嫡传弟⼦楊维杰先⽣所说:涵盖俞原所经之处,从全息论的观点看,⼤⽩主上焦灵⾻主下,且两⽳均以深刺为主,通涵上中下三焦从⽽达到补益⽓⾎作⽤,其治疗更年期疾患有奇效。

本⽳有活脑部⾎⽓之功。

针头针后再针本⽳(久留针),可使头针之效果加强甚多。

依临床经验,绝对胜过朱⽒之抽⽓法、进⽓法或焦⽒之快速捻针之效⼒。

灵⾻配⼤⽩治疗坐⾻神经痛亦极特效。

治脚难举抬(⽆⼒)、腹胀、⼩便不节(次数过多),⼩便痛亦极有效。

灵⾻⽳单⽤治肘痛、⿏蹊胀痛、头晕等症有特效。

董氏奇穴常用穴位介绍和说明-木穴部位:在掌面食指之内侧,计有二穴点。

解剖:(血管)指掌侧固有动、静脉形成之血管网。

(神经)正中神经之分支指掌侧固有神经。

(肌肉)屈指浅肌及屈指深肌肌腱、蚓状肌.骨间肌。

(正中神经、指掌侧固有神经、肝神经。

)足不能着地,解剖:**※本穴配妇科穴,左右交替(即针左妇科配右还巢,针右妇科则配左还巢,治不孕症有极佳疗效。

)※本穴位于无名指,与三焦经有关;透过理三焦、疏肝胆之作用,治疗妇科病变颇有效验。

【眼黄穴】部位:在掌面小指第二节之中央点。

解剖:(血管)在无名指尺侧,平爪甲根切迹,有指掌侧固有动脉形成的动脉网。

(神经)布有来自尺神经的指掌侧固有神经。

(尺神经、胆神经。

)主治:眼发黄。

取穴:当掌面小指第二节之中央点是穴。

手术:五分针,针一分至二分。

说明:眼黄穴位于阴掌小指第二节c线中央点上。

【心膝穴】部位:在中指背第二节中央两侧。

解剖:(血管)指掌侧及背侧固有动脉形成之血管网。

(神经)桡神经与正中神经之分支指背侧固有神经。

(肌肉)蚓状肌,骨间肌。

(正中神经,心脏分支神经。

)主治:膝盖痛、肩胛痛。

取穴:当中指背第二节两侧之中央点共二穴。

手术:五分针,针一分至二分。

说明及发挥:※心膝穴位于阳掌中指第二节大侧、小侧之中央各一穴,取穴采二分点法。

※本穴位于中指上,治脊柱痛亦有效,治膝无力及变形性膝关节炎疗效极佳。

【木火穴】解剖:单用治解剖:神经。

解剖:背侧固有神经。

(桡神经浅支)主治:久年恶疮、恶瘤开刀后刀口流水不止,不结口。

取穴:当大指背第一节中央线上。

手术:以三棱针刺出黑血当时见效。

说明及发挥:※制污穴位于大指背中央线上,计三穴,取穴采四分点法。

※本穴治疗一切疮疡、刀伤、烫伤或手术后伤口溃疡出水,久不收口,点刺出血,极有效验。

余曾治一厨师,不慎切伤食指,历数月而不收口,仅以患侧制污穴点刺二次即见痊愈。

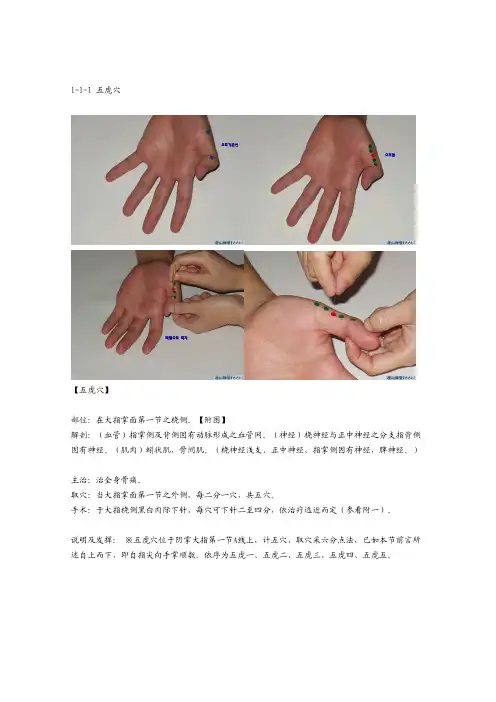

【五虎穴】部位:在大指掌面第一节之桡侧。

解剖:(血管)指掌侧及背侧固有动脉形成之血管网。

董氏奇穴针灸特效配穴(下一)2017-02-03 12:23阅读:247 二十七)肩背痛1、针重子穴、重仙穴,特效。

2、针通肾穴、通胃穴、通背穴,特效。

(二十八)肩臂痛1、双河穴点刺放血2、四花外穴点刺放血(二十九)四肢骨肿1、腕顺一穴、腕顺二穴、复原穴。

2、挫伤引起的剧痛、痛入骨髓:患处对侧的五虎穴(三十)全身骨肿1、五虎穴、灵骨穴、大白穴、土水穴。

2、患处对侧的五虎穴(三十一)骨节酸痛1、金营上穴、金营下穴,配灵骨穴、复原穴、骨关穴、木关穴。

2、挫伤引起的剧痛、痛入骨髓:患处对侧的五虎穴(三十二)网球肘、肱外上髁炎1、二间穴、三间穴、手三里穴,特效(三十三)腕隧道症候群、腕管综合症1、针阳陵泉穴、足三里穴、董氏上肢穴、四肢穴、肾关穴,配合对侧的解溪穴,特效第十二章下肢疾病(一)下肢疾病总治1、皆可先于委中点刺放血,再对症治疗。

(二)治疗膝盖常用穴道1、肩中穴、建中穴2、膝五针(内犊鼻穴、外犊鼻穴、鹤顶穴透通山穴、阴陵泉穴或足三里穴、阳陵泉穴),特效3、左右肩中穴,特效4、对侧曲池穴、内曲池穴,特效5、背部五金穴点刺放血,特效6、阳陵泉,特效7、土水穴8、内关穴9、膝灵穴(针刺半分)10、两膝眼(三)治疗坐骨神经常用穴道1、腕顺穴、三叉三穴、中白穴、外白穴、三河穴等区域2、明黄穴、其黄穴、天黄穴道(上三黄穴)3、灵骨穴、大白穴4、大腿后侧(委中上下左右区段,整条后侧)青筋点刺放血5、耳针,由臀穴扎向坐骨神经穴6、八关三穴、八关四穴7、上曲穴、下曲穴加载中...内容加载失败,点击此处重试加载全文、肩中穴8、正筋穴、正宗穴、正士穴9、掌诊坐骨神经区域10、臂诊坐骨神经区域、腰椎区域11、针玉火穴、中白穴,配合腕顺穴12、三河穴13、木魁穴、木科穴14、掌三针15、骨关穴、木关穴16、人士穴(四)治疗脚踝常用穴道1、云白穴、李白穴2、五虎穴3、土水五穴(小节穴)(土水五穴有外踝点、足背点、内踝点之分)4、背部五岭穴点刺放血5、背部五金穴点刺放血6、手腕尺骨突7、董氏对应针法,取对侧手腕对应点(五)治疗小腿常用穴道1、手解穴(治疗抽筋立解)2、八关三穴、八关四穴3、木华穴、胆穴4、三叉三穴、中白穴5、手指中指背部区域(木华穴、胆穴、八关三穴、八关四穴)6、水沟穴(治疗抽筋立解)7、董氏对应针法,取对侧下臂对应点8、三灵一穴、三灵二穴、三灵三穴、腰灵穴、火圣穴9、阳陵泉穴、承山穴、委中穴、条口穴透承山穴(六)治疗大腿常用穴道1、天宗穴、地宗穴、人宗穴2、对侧上九里穴、中九里穴、下九里穴(七)膝盖痛1、针肩中穴,配通关穴,特效。

1-1-1 五虎穴【五虎穴】部位:在大指掌面第一节之桡侧。

【附图】解剖:(血管)指掌侧及背侧固有动脉形成之血管网。

(神经)桡神经与正中神经之分支指背侧固有神经。

(肌肉)蚓状肌,骨间肌。

(桡神经浅支、正中神经、指掌侧固有神经,脾神经。

)主治:治全身骨痛。

取穴:当大指掌面第一节之外侧,每二分一穴,共五穴。

手术:于大指桡侧黑白肉际下针,每穴可下针二至四分,依治疗远近而定(参看附一)。

说明及发挥: ※五虎穴位于阴掌大指第一节A线上,计五穴,取穴采六分点法,已如本节前言所述自上而下,即自指尖向手掌顺数。

依序为五虎一、五虎二、五虎三、五虎四、五虎五。

※五虎穴应用广泛,对于脚跟痛、脚痛、手痛,效果显著。

※五虎一治手指痛酸腱鞘炎、五虎三治足趾痛酸、五虎四治脚踝、脚背酸痛、五虎五治脚跟酸痛皆极有效。

五虎二则作为五虎一或五虎三之倒马针。

五虎三尚可治头痛。

※本人以此穴组治愈篮球、体操、网球国手多人,有些病例病已多时,仅针一二次即愈。

1-1-2. 中间穴【中间穴】部位:食指第一节正中央。

解剖:(肌肉)有屈指深浅肌腱。

(血管)在食指桡侧指掌关节前方,有来自桡动脉的指背及掌 侧动、静脉。

(神经)布有桡神经的指背侧固有神经,桡神经的指掌侧固有神经。

(桡骨神经之皮下支、肺分支神经、心脏及六腑神经)主治:心悸、胸部发闷、膝盖痛、头晕、眼昏、疝气。

]取穴:当食指第一节正中央是穴。

手术:五分针,针深一分至二分治心胸头眼病,针二分半治疝气及膝痛。

(原注:禁忌双手同时取穴)运用:治疝气成方——外间、大间、小间、中间四穴同时用针为主治疝气之特效针。

说明及发挥: ※上述之大间、小间、外间、浮间、中间等穴均忌双手取穴,一般而言,单手取穴,以男左女右为准则。

※上述诸穴为治病之特效穴,若能配合三棱针在内踝及内踝周围点刺放血,效果更佳。

※依据董氏对应针法(见附三)第四种之“手躯顺对法”,董氏以五个“间”穴治疗疝气,具有一定的道理。

此五穴均在食指上,与大肠经有关,透过“肝与大肠通”之理论,治疗疝气当然有效。

分解【2 】组穴一.李旸四针(有称鲍四针或杨四针)人中穴.后溪穴.束骨穴.复溜穴扎10分钟,做主穴25分钟治验应用:1.通督脉:治疗腰痛如腰扭伤.腰椎间盘凸起.腰突榨取神经髂前上棘疼,特殊是椎管狭小.强直性脊柱炎,假如杨四针后果差就加上:末节.腕顺1.2(先针,令其动),末节+腕顺1,2可治各类腰.腿痛,尤其是腰椎间盘脱出.凸起.膨出,坐骨神经痛. 针:健侧,10分阁下,令其动.2.止痛要穴:a.三叉神经痛;b.舌咽神经痛;c.腰痛加五虎擒羊;d.尿闭.尿掉禁.遗尿.夜尿多.尿床:秩边+杨四针泌尿体系(肾关三阴交秩边重子.重仙.小大浮外)3.膝关节炎:杨四针+膝关节四周;若有积液:取穴远一点,不要在膝盖四周渣,可取穴:梁丘.表里膝眼.阳陵泉膝关节痛苦悲伤不要离开杨四针4.治疗全身冷水过敏注:原因扩展其治疗规模故仍从其原穴名,现因教授教养讲课改称为“李旸四针”.二.怪三针正会穴.次白穴.鼻翼穴临床应用:治疗尿床.抽动秽语分解症.多动症.神经不分散.口吃.癔病.考前分解症.小儿脑瘫.痴呆.脑发育不良.癫痫.狂躁.怪病.治验应用:1.胃痛.小儿疳积:正会.次白(向指侧竖直45—60°)2.活动平常病:正会.次白.末节3.面肌痉挛(眼跳):正会.鼻翼.眼黄1.固执性癫痫脑瘫(涉及到活动功效障碍就用末节)2.多动症3.抽动秽语分解征(怪三针)厌食症(脾胃功效——斜次白——厌食)4.尿床 a. 正会(百会)次白鼻翼b.杨四针(附睾炎精索炎)c.重子.重仙.小大浮外间(哮喘)d.秩边透水道快速针刺1分钟 +杨四针(前列腺炎尿闭.尿掉禁)5.眼黄(小指中节中点处)——斜眼三.灵.大穴.三重穴灵骨穴.大白穴为补阳要穴,三重穴可活血化瘀.治验应用:这组穴的感化于补阳还五汤疗效类似,用于一切偏瘫.1.中风后遗症用健侧的灵骨.大白,下三重 ;2.如伴吞咽艰苦:掉音+上瘤(脚掌涌泉穴下3——5寸,依据患者的尺寸)3.可治脑瘤.一切肿瘤, 说话障碍.嘶哑.息肉,4. +三重:甲状腺肿大.甲亢.甲低,留针25分钟5.脑瘫:木火.灵骨.大白.三重(健侧)6.三重+ 膻中:治乳腺增生7.肝硬化:重子重仙+外三关8.肝癌:木穴+眼黄四.肝胆逝世穴治疗肝胆病.胁肋痛,为治疗肝癌晚期痛苦悲伤之要穴.治验应用:1.配肝胆段夹脊2.配新老十针(重用日月)3.加外三关提醒:病危可加双凤穴.双玲穴放血.取穴详解:腕后三寸桡侧赤白肉际处和足第二趾背侧上推至止境处.五.中白穴.下白穴.肾关穴.心门穴治验应用:治疗任何植物神经杂乱.心肾不交症.多类型抽动症.一切类型神志病.浮肿症(通调水道). 选配:1.治疗心律不齐配心门穴.心常穴2.治疗心胆气虚配胆穴3.治疗心律杂乱配心膝穴六.美容.减肥组穴华佗夹脊.新老十针.驷马穴.下三皇治验应用:1.减肥:华佗夹脊;新老十针(射线排刺);驷马柳叶刺2.乳腺增生:驷马加下三皇3.美容:下三皇4.驷马:可丰胸.缩胸七.曲池穴.血海穴.驷马穴治验应用:1.治疗荨麻疹.药疹.神经性皮炎2.治疗丹毒加制污穴3.治疗黄褐斑.老年斑.蝴蝶斑加下三皇4.治疗瘙痒症曲池穴强调手段频作5.驷马穴可以治疗乳腺增生.丰乳6.喘息加柳叶刺上肢部组穴一.制污穴:治疗恶血不出.脓口不收.久年恶疮.褥疮久不收口.治验应用:1.可配曲池穴.血海穴治疗白塞氏病;荨麻疹;带状疱疹(曲池.血海.治污);丹毒;无名肿毒;前列腺炎;脓肿.2.治疗牛皮癣加驷马埋线(注:衡水固城县陈忠文医师临床应用治疗),血海百虫窝治牛皮藓后果相当好,但手段要做好,手段泻法3分钟3.治疗白癜风(注:湖北荆门市胡超伟医师临床应用治疗)二.木火穴:在中指.食指.无名指背第三节横纹中心取三穴.治验应用:1.治疗脑血管病.偏瘫.偏枯.患者令其动.2.下肢冷,双侧中指取穴.(留意:一周3次阁下为佳,每次限用6分钟,超过8分钟耗气,超过20分钟无效.)三.眼黄穴:治疗巩膜黄染.明目.眼底出血.青光眼.眼压高.房水轮回障碍.视神经萎缩.提醒:所有眼疾皆可用之,白内障无效;视神经萎缩是病情而定:中间浆膜性黄斑病变极效. 注:湖北荆门胡超伟医师用于治疗腓肠肌痛苦悲伤和腓肠肌痉挛)四.木穴:治疗手足癣.过敏性鼻炎.鼻流清涕.酒渣鼻.目疾.外感风邪引起的一切过敏疾病.一切肝郁不舒之症.治验应用:木穴加尺泽穴.委中穴点刺出血.五.五虎穴:主治全身骨痛.治验应用:1.治疗上肢痛苦悲伤用五虎一.二.三2.治疗下肢痛苦悲伤用五虎四.五.六提醒:于赤白肉际背向掌侧下针.六.妇科穴.还巢穴(送子不雅音穴)常单用,可配外老十针;活血加三重穴;补脾加火菊穴.火连穴.公孙穴.太白穴治验应用:1.不孕.不育2.妇科病3.内排泄疾病七:双凤.双玲穴放血治疗肺癌及一切癌症晚期,一周两次.取穴详解:无名指掌侧第二掌指关节青筋处.八.土水穴治疗足跟痛配眼子穴.九.中渚穴.液门穴(三叉三)直刺入四五指关节节缝,治疗耳鸣.耳聋.治验应用:1.耳聋可加风池穴.完骨穴.天柱穴2.耳鸣.脑鸣加同步;新老十针加三叉三治疗耳聋3.配翳风(可治疗呃逆),耳门.听宫.听会4.可合营上三黄.下三皇;急性加开四关.十.末节穴详见台北董事奇穴研究会论文《妙用末节穴》治验应用:1.治疗坐骨神经痛;腰椎间盘膨出.凸起.脱出;黄韧带肥厚;后纵韧带钙化;椎管狭小配腕顺一.二穴.2.治疗急性腰痛或扭伤配二角名穴3.治疗下肢痛配心膝穴(蜻蜓点水法)备用:李扬四针;五虎擒羊4.治疗气结5.治疗痛风:末节穴加制污穴.木火穴或李扬四针(人中.后溪.束骨.复溜)6.单用末节穴治疗腕踝扭伤末节配心膝.胆膝治膝关节痛(健侧针10分钟)鸡眼化脓曲池血海治污20分钟末节.心膝10分钟单用末节+梅核点(劳宫穴下1寸)+掉音穴十一.重子穴.重仙穴.小.大.浮.外间穴治验应用:1.治疗哮喘.急性哮喘加太冲穴.慢性加下三皇(肾气不纳)2.附睾炎;精索炎;淋病(气血膏劳砂石淋)3.性病;炎症.化脓加制污穴4.尿频尿急加秩边穴;尿闭5.肩痛苦悲伤(膏盲痛)6.膝盖痛十二.三间穴.液门穴治疗头痛.偏头痛(阁下手瓜代取穴)十三.其门穴.其正穴.其角穴治疗痔疮.治验应用:1.配承山穴.痔疮穴.口舌系带放血2.痔疮便血用双针承山3.治疗肛门裂;舌系带点刺出血加公孙穴.太白穴十四.正脊穴肩髃穴与曲池穴连线四分法入肱骨后缘贴骨刺.治验应用:1.应用于一切类型颈椎病,组穴为正脊.灵骨.大白.肾关(或下三皇)2.治疗淋巴结炎.淋巴结核.肺癌十五.邱四针:肝门.肠门(尺骨外侧,腕横纹上3寸再上三寸). 四花下.腑肠(扎正常人的像棉花,扎结肠炎时像有阻力,扎结肠癌时像石头,扎腹泻时像生果)可配老十针用下肢部组穴一.火包(传统穴为独阴穴)治验应用:治疗心绞痛,点刺出血二.上三黄.下三皇上三黄包括明黄.天黄.其黄穴;下三皇包括肾关.地皇.人皇穴治验应用:1.上三黄.下三皇瓜代应用(上三黄加肾关;下三皇加明黄)2.治疗糖尿病加归并症穴;可治疗崩漏症3.肝肾同源为调补肝肾之要穴,可作调剂穴提醒:上三黄为“一贯煎”,下三皇为“六味地黄丸”上三皇:肝经走向;下三皇:肾经走向治一切肝肾不足.尿崩症.糖尿病,中药离不开六味地黄丸.一贯煎1.糖尿病.尿崩症:上三黄+肾关:下三皇+明黄;瓜代应用2.肝胆火旺:上三皇+太冲或行间3.肾阳虚(下肢冷).肾阴虚:木火(肾阳虚)+ 下三皇+肾关4.肝风内动:上三皇 + 风池.完骨.天柱.太冲三.外三关(膝盖外侧高骨与外踝连线,三等份三点):治疗漫溢性痛苦悲伤.不宁腿.癌症治验应用:1.肺癌加重子穴.重仙穴.小.大.浮.外间穴;肺癌咳嗽加掉音穴2.肝癌加肝胆四针3.胃癌加火菊穴.火连穴(公孙穴.太白穴)4.胰尾癌加新老十针.火菊穴.火连穴.火散穴1.漫溢痛:先针灵骨.大白+外三关2.癌症鼻咽癌加木穴.掉音 ,25——30分钟四.掉音穴治疗声音嘶哑.咽喉炎.梅核气.食道型颈椎病.甲亢.甲低.甲状腺肿大.假球麻木.真球麻木掉语等.治验应用:A:1.声音嘶哑.咽喉炎加双侧重子.重仙穴2.梅核气加双侧梅核点3.甲亢加中白穴.下白穴.肾关穴.心门穴;甲低加新老十针;单纯性甲状腺肿大加三重穴B:1.假球麻木.真球麻木.进行性脊肌萎缩侧索硬化加掉音穴.上瘤穴.新老十针.风池穴.完骨穴.天柱穴2.掉语(活动性.感到性.定名性)可加风池穴.完骨穴.天柱穴五.痔疮:承山(双针扎25分钟),用三棱针刺舌下系带肛裂:加公孙.太白(一侧)神经性吐逆:+公孙.太白.内关.足三里.怪三针(次白横刺)脾胃病+公孙.太白(一侧)头面部组穴一.镇逆组穴:此组穴为攒竹穴和印堂上三分董事奇穴之沉着穴构成,三穴合为镇逆穴.治疗规模:咳逆.喘息气逆.固执呃逆.一切气机上逆诸症及愁闷症.强制症.疑病症.洁癖等. 治验应用:1.神经官能症.梅核气加掉音穴或梅核点2.喘息加重子穴.重仙穴.大间穴.小间穴.浮间穴.外间穴3.奔豚气加膻中穴或开四关二.同步组穴:此组穴为小同步.中同步.大同步三部分.1.小同步为风池穴.完骨穴.天柱穴2.中同步为百会.风池穴.完骨穴.天柱穴3.大同步为百会.四神聪穴.风池穴.完骨穴.天柱穴.上星穴(或神庭穴).头维穴.率谷穴.印堂穴或加舌下三针.治验应用:1.神经官能症(加中白穴.下白穴.肾关穴.心门穴)2.血管性痴呆.早老性痴呆.嗜睡症(加三重穴)3.帕金森病或症(加灵骨穴.大白穴.三重穴或上三黄.下三皇)4.精力决裂症(加怪三针.丰隆.少泽放血)5.癫痫(临症加减)腰背部组穴一:华佗夹脊颈段.胸段.腰段.骶段,按宋冠生先生刺法,分为盘龙刺.花盆刺,28对穴之胪陈.治疗规模:1.脑血管疾病.帕金森病.假球麻木.真球麻木:颈段夹脊配风池穴.完骨穴.天柱穴2.胸痹(胸痛及冠芥蒂):胸段夹脊加中白穴.下白穴.肾关.心门3.脾胃病:脾胃段夹脊加新老十针:足三里.火菊.火连.火散4.萎缩性胃炎.慢性胰腺炎.胆囊炎.胆结石:脾胃段夹脊加火主.火硬深透阳陵5.妇科疾病:腰骶段夹脊加外老十针:妇科穴.还巢穴6.用于胃下垂瘦削或肥胖病,调节下丘脑腹内侧核,腹外侧核的饱食.饿食中枢:配风池穴.完骨穴.天柱穴及外老十针用于改良人体本质,调督脉,调节植物神经功效杂乱加中白穴.下白穴.肾关穴.心门穴.腹部组穴一.新老十针进修参照金针王乐亭先辈的理论和老十针及老十针的应用,推广并施展已扩展其治疗规模. 取穴详解:神阙高低阁下1.5——2寸等分点加右日月穴和开四关.外老十针为以上穴位加子宫穴.临床应用及治验疾病:1.溃疡.十二指肠球部溃疡.萎缩性胃炎.胃肠神经官能症.慢性胆囊炎.慢性肝炎.慢性胰腺炎.2.胃下垂.肾下垂加百会穴3.肾下垂.膀胱下垂.子宫下垂改为外老十针4.治疗不孕症.不育症:外老十针加妇科穴.还巢穴5.用于中风后遗症长期针灸调剂期和久治不愈面神经坏逝世期面麻分为两种刺法:1.重刺日月,轻刺中州(柴胡疏肝散症;逍遥散症)2.重刺中州,轻刺日月(补中益气汤症;归脾汤症)提醒:应用见肝之病当先实脾的思惟和脾胃论的学术思惟.。

经穴学-董氏奇穴·第一篇(下) 2经穴学-董氏奇穴·第一篇(下)?取穴:当四花副穴直下二寸五分处是穴。

手术:针深一寸至二寸。

说明及发挥:※四花下穴之位置在胃经上,所治之病多系胃肠病,腑肠穴亦在胃经上,主治亦同,但两针通常配合应用。

※两针并用,亦称削骨针(紧贴胫骨进针)能治骨骼胀大(骨刺)。

【腑肠穴】部位:四花下穴直上一寸半。

【附图】解剖:(六腑神经、肺之副神经、肾之副神经、心脏之副神经)主治:肠炎、腹胀、胃痛、浮肿、睡中咬牙。

取穴:当四花下穴直上一寸五分处是穴。

手术:针深五分至一寸。

运用:通常为四花下穴之配穴,效力迅速,但不单独用针。

【四花里穴】部位:在四花中穴向里横开一寸二分,当胫骨之外缘。

【附图】解剖:(心之支神经、肺之区支神经)主治:肠胃病、心脏病、心跳、转筋霍乱(呕吐)。

取穴:在四花中穴向里横开一寸二分,至胫骨之外缘处是穴。

手术:针深一寸五分至二寸。

说明及发挥:※四花里点刺出血治上述病变效果更佳。

※点刺出血尚能治变形性膝关节炎(膝关节骨刺)。

【四花外穴】部位:在四花中穴向外横开一寸五分。

【附图】解剖:(肺之支神经、六腑神经)主治:急性肠炎、牙痛、偏头痛、脸部神经麻痹、肋膜痛。

取穴:当四花中穴向外横开一寸五分处是穴。

手术:针深一寸至寸半。

运用:用三棱针出黑血,治急性肠胃炎、肋膜痛、胸部发胀、哮喘、坐骨神经痛、肩臂痛、耳痛、慢性鼻炎、头痛、高血压。

说明:※四花外穴亦为极重要点刺穴位,除上述各病外,对于侧身各种病变更有特效。

如上述之偏头痛、耳痛、肩臂痛、肋骨痛,侧面(胆经)之坐骨神经痛及足跗痛等均有特效。

※点刺时在四花外穴周围视青筋出血即见大效,不必拘穴位。

【上唇穴】部位:在膝盖下缘。

【附图】主治:唇痛、白口症。

取穴;当膝盖正中央下缘,膑骨韧上。

手术:用三棱针刺膝盖下缘膑骨韧带上及其邻近区,使出黑血,立即见效。

【下唇穴】部位,在膝盖下缘约一寸。

【附图】主治:唇痛、白口症。

董氏奇穴五虎穴穴位图------------------分割线--------------------1.什么叫倒马针参考《董氏奇穴针灸学》倒马针:系利用两针或三针并列方式加强疗效的一种特殊针法。

1、木穴部位:在掌面食指之尺侧。

针深半分。

主治:肝火旺、脾气燥。

说明:①木穴位于阴掌食指第一节D线上,计有二穴,取穴采用三分点法,临床多半只取一穴,一般而言,以下穴为准;②木穴为掌面常用穴道之一,对于眼睛发干、眼易流泪、手汗、感冒、手皮发硬等皆有疗效;③木穴治疗鼻涕多、手掌皱裂病尤其有特效。

*****2.心膝位置:中指背面第二节中央两侧中点处各一穴,计两穴点。

主治:膝盖痛、肩胛痛。

针法:针深一分至二分。

运用:本穴治疗脊椎疼痛及膝关节炎,临床运用之效果极佳。

配膻中治疗膝无力特效*****3.妇科穴部位:在大指第一节背面尺侧。

五分针,针深两分,一用两针。

主治:子宫炎、子宫痛(急慢均可)、子宫瘤、小腹胀、妇人经年不孕、月经不调、经痛、月经过多或过少。

说明:①妇科穴位于大指第一节尺侧,计两穴,取穴采用三分点法;②本穴为妇科常用穴,效果显著。

*****4.还巢位置:无名指小指侧正中央,赤白肉际处是穴。

主治:子宫痛、子宫肌瘤、盆腔炎、月经不调、赤白带下、输卵管不通、子宫不正、小便频数、阴门发肿、安胎。

针法:针深二分至三分,忌双手同时取穴。

运用:本穴为治疗妇科疾病之要穴,且疗效显著。

其穴多与妇科穴相伍,左右交替,即左妇科伍右还巢,右妇科伍左还巢。

不唯治妇科诸症颇佳,治疗不孕症亦有特效。

*****5、五虎穴部位:在大指阴掌第一节之桡侧,针深两分。

主治:全身骨痛。

说明:①五虎穴位于阴掌第一节A线上,计五穴,取穴采用六分点法,处自上而下计为五虎一、五虎二、五虎三、五虎四、五虎五;②五虎穴应用广泛,对于脚跟痛、脚痛、手痛,效果显著。

*****6.二角明位置:中指第一节中央线上,距离两指节间上下1/3处各取一穴,计两穴点。

主治:闪腰岔气、肾痛、眉棱骨痛、鼻骨痛、前额痛。

董氏奇穴重要穴位补充说明五官科眼科眼科疾病治疗處方眼睛的病症,常見的有迎风流淚、目赤肿痛(紅眼病)、視物模糊、麦粒肿,青光眼、白內障..臨床上我们有个基础方,只要眼睛病症用這些穴位基本上都能治疗。

這组处方就是【木穴、止涎穴、腎关、光明、中白、下白、二角明】,臨床上全部对侧取穴。

本眼科病症处方可治疗眼部周围相关病症1.迎风流泪、眼睛痒2目赤肿痛(红眼病)3视物模糊,可加珠园穴、4麦粒肿。

耳尖耳中边緣放血。

5青光眼、白内障,可在眼上眉骨区域放血。

加火菊火連火㪚、三頂穴。

木穴二角明:脊椎病特效,脇肋痛,鼻病,男性性功能障礙中白下白(向上斜刺):近視止涎穴3穴:視神經萎縮,視物模糊,所有水,男性勃起時間,口乾雙向調節眼底出血+制污,消腫。

斷紅三叉1+制汙穴:崩漏,陰道出血,血,水,液。

眼鼻口問題都治腎關,光明(太溪上1寸):飛蚊,白內障,青光眼,近視,斜視,+火連火菊火散(太白公孫然谷):血壓高眼壓高,散光。

三頂穴(肘橫紋下5分,曲池尺澤少海下):頭部問題 +手解:過敏耳腕順12:耳鳴耳聾中耳炎,腰痠背痛,腳抽筋,側面病症都可駟馬123: 耳鳴耳聾甲狀腺腫淋巴結界面癱眼肌痙攣三重穴:靈骨大白:鼻止涎穴:鼻水鼻塞(木穴+二角明+止涎+制污:流鼻血)木穴:感冒綜合症不聞香臭鼻涕鼻水噴嚏過敏鼻炎二角明:鼻骨眉陵骨痛,頸椎脊椎尾椎宗筋駟馬穴+四花穴(ST36骨邊,再加下4.5寸,副穴是再下2.5寸,下穴再2.5寸):鼻炎感冒咳嗽不聞香臭駟馬穴(主氣):美容,青春痘,乳腺,胸痛,背痛,脇肋痛,肩痛,身上氣機開關(治肺最強穴),皮膚病,感冒。

+駟馬,手解,四花:皮膚病。

四花穴(主血):腸道臉面乳腺(+三重穴,駟馬)病症,心臟病四花穴+腑腸穴(四花下上1.5寸):打呼嚕制污穴:出血,流膿,傷口不收,潰瘍,帶下,癌症,毒素,病理產物,中耳炎特效,牙痛,皰疹,催經聖穴。

制污止涎斷紅:崩漏拇指,中指,拳頭都全息做頭土水穴123:胃脾腎問題,水土不服,胃病,胃潰瘍,嘔吐噁心,腹瀉,消化不良,食慾不振,噯氣吞酸,胃嘈雜,胃病,反流食管炎。

第十七章心脏血液、循环系统疾病ﻫ(一)治疗心脏疾病常用穴道1ﻫ、心灵一穴、心灵二穴、心灵三穴2、通关穴、通山穴、通天穴3、地宗穴4ﻫ、四花上穴、四花中穴、四花外穴点刺放血5ﻫ、委中穴得上下左右找青筋点刺放血6、背部第四到第六胸椎之间区段放血ﻫ7、火包穴8、委中穴、阴陵泉穴附近放血治心脏病、痔疮,一次轻,多次愈、(阴陵泉穴附近见青筋,非心脏病即痔疮)。

ﻫ9、一切心脏病:皆可于背部第五、六椎间及阴阳泉穴附近放血。

10ﻫ、心脏病总治(1)肘弯处点刺放血(2)四花中穴点刺放血ﻫ(3)五岭穴点刺放血。

(二)心绞痛1ﻫ、上俞穴、下俞穴、委中穴点刺出血,立愈。

2、火包穴点刺出血,再针心灵三穴,立愈。

3ﻫ、四花中穴点刺出血,再针地宗穴,有效、4ﻫ、小腿阳明区找青筋放血,针火包穴、妇灵穴5、针火包穴(因为火包穴在胃经上,根据脏腑别通原理,胃与心包通,故治心绞痛,特效)6ﻫ、心绞痛急救:针地宗穴。

7、真心痛、心肌炎、心绞痛:火包穴,三棱针点刺放出黑血,有特效。

(三)狭心症(心肌梗塞)1ﻫ、委中点刺,配心灵穴,特效。

2ﻫ、针通天穴、通关穴,配通肾穴、驷马穴,特效。

3、尺泽穴点刺出血,配心门、地宗穴,特效、4ﻫ、四花穴、委中穴点刺出血,针心灵穴。

5、先在背后心肺区第四至六椎间放血,再针地宗穴,配心灵穴。

6、心常穴、双灵穴、火星上、火星下穴、三火穴。

ﻫ7、膝后太阳区、小腿阳明区及手肘横纹上青筋放血,针通心穴、通灵穴。

(四)血管硬化1ﻫ、足小腿阳明区、足膝后太阳区点刺放血,针地宗穴、2、背后心肺区放血,针富顶穴、后枝穴、肩中穴、建中穴。

3、四花中穴、四花副穴,点刺放出紫黑色血。

4ﻫ、委中穴点刺出血,有效、5ﻫ、四花中穴、四花外穴点刺,有特效。

6ﻫ、五岭穴(第四至七椎旁开1、、5、寸~3、寸)点刺出血,有特效。

7、心脏血管硬化:四花中穴、四花副穴点刺放血。

ﻫ(五)胆固醇过多1、手五金穴、手千金穴、2ﻫ、肩中穴、建中穴,配木一穴、木二穴、木三穴。