土地利用现状及时空变化分析

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:4

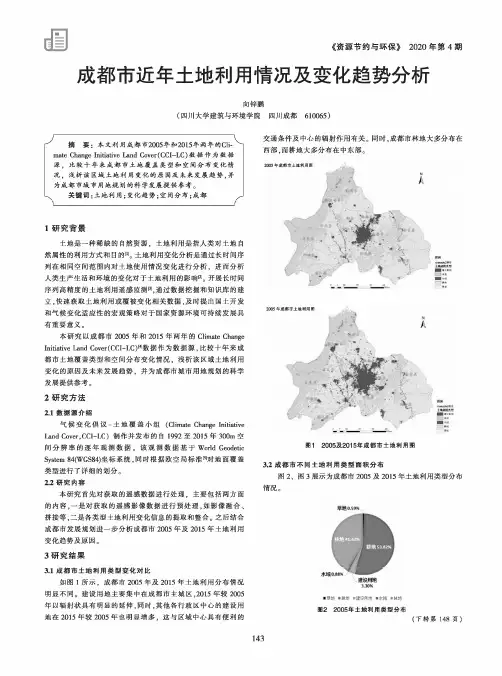

成都市近年土地利用情况及变化趋势分析向锌鹏(四川大学建筑与环境学院四川成都610065)丿摘要:本文利用成都市2005年和2015年两年的Cli-Jmate Change Initiative Land Cover(CCI-LC)数据作为数据源,比较十年来成都市土地覆盖类型和空间分布变化情况,浅析该区域土地利用变化的原因及未来发展趋势,并为成都市城市用地规划的科学发展提供参考。

、关键词:土地利用;变化趋势;空间分布;成都厂1研究背景土地是一种稀缺的自然资源,土地利用是指人类对土地自然属性的利用方式和目的叫土地利用变化分析是通过长时间序列在相同空间范围内对土地使用情况变化进行分析,进而分析人类生产生活和环境的变化对于土地利用的影响②。

开展长时间序列高精度的土地利用遥感监测⑶,通过数据挖掘和知识库的建立,快速获取土地利用或覆被变化相关数据,及时提出国土开发和气候变化适应性的宏观策略对于国家资源环境可持续发展具有重要意义。

本研究以成都市2005年和2015年两年的Climate Change Initiative Land Cover(CCI-LC)[4]数据作为数据源,比较十年来成都市土地覆盖类型和空间分布变化情况,浅析该区域土地利用变化的原因及未来发展趋势,并为成都市城市用地规划的科学发展提供参考。

2研究方法2.1数据源介绍气候变化倡议-土地覆盖小组(Climate Change Initiative Land Cover,CCI-LC)制作并发布的自1992至2015年300m空间分辨率的逐年观测数据。

该观测数据基于World Geodetic System84(WGS84)坐标系统,同时根据欧空局标准闻对地面覆盖类型进行了详细的划分。

2.2研究内容本研究首先对获取的遥感数据进行处理,主要包括两方面的内容,一是对获取的遥感影像数据进行预处理,如影像融合、拼接等,二是各类型土地利用变化信息的提取和整合。

专题22 城乡土地利用及其演变的题型分析城乡土地利用是人类对土地自然属性的利用方式和目的意图,是一种动态过程。

经济增长、农村人口向城市迁移、土地利用管理政策和生态保护修复工程(如退耕还林工程)的变化以及气候变暖都推动了中国土地利用变化,但主要驱动力取决于土地利用类型及其地理位置;人口增长和经济发展是耕地向建成区转化的主要因素,而地形、坡度等地理环境的差异是耕地向森林和草原转化的主要驱动因素;以气温和降水增加为特征的气候变暖是东北和西北地区贫瘠草原和荒地转为耕地的主要驱动力。

一、乡村土地利用及变化土地利用结构反映了一个国家或地区土地资源的可利用和已利用的程度及开发利用潜力。

乡村地区的土地利用,虽以农林渔牧用地即广义的农用地为主体,但其他形式的用地亦占一定的比重,包括住宅用地、商服用地、工矿仓储用地、未利用地等。

乡村土地利用受人口迁移、城镇化及乡村振兴政策等的影响,土地利用形式发生改变。

1.人口外迁,导致农村劳动力减少,撂荒地增加,引发农业经营的新模式,如土地流转;2.城市化推进,交通、住宅等对耕地的占用等;人口的迁移变化会影响城市郊区化速度、土地开发状况、房地产发展状况;3.乡村引进工业,工业用地增加,农业用地减少,用地结构发生变化;4.退耕还林、农业保护政策等都会对农村土地利用方式产生影响1.(2022·山东·高考真题)阅读图文资料,完成下列要求。

宋代以来,珠江三角洲某地的人们通过沿江沿海筑堤、修坝、淤地等一系列人工活动围垦田地。

堤围始建于宋代,初次合围(环绕围垦田地的外堤合拢)于明初,兴盛于清中叶。

下图示意该地不同时期的围垦景观。

(1)宋元时期,当地乡民沿水而居,居民点呈散点状分布。

分析居民点呈散点状分布的主要自然原因。

【答案】(1)地势低洼,河网密布,可利用的土地块小而分散。

【解读】(1)由图及材料可以推断,珠江三角洲位于河流入海口,地势低洼,河流多分叉,该地位于季风气候区,降水多,河网密布,使得能用来耕种利用的土地面积小而且分散。

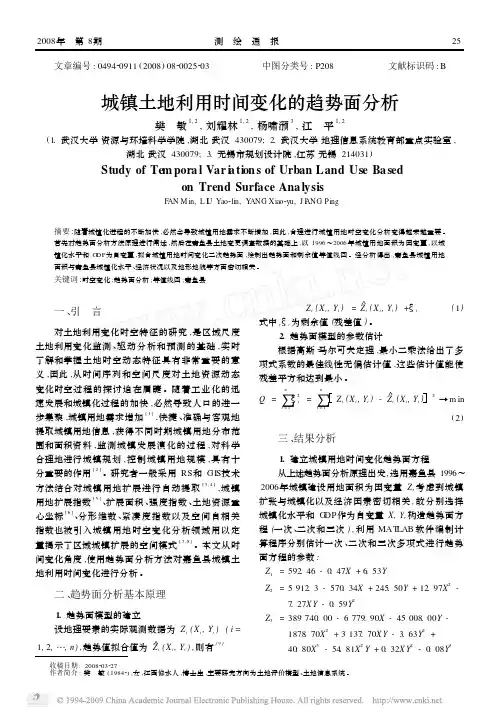

文章编号:049420911(2008)0820025203中图分类号:P208 文献标识码:B城镇土地利用时间变化的趋势面分析樊 敏1,2,刘耀林1,2,杨啸滪3,江 平1,2(1.武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉430079;2.武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北武汉430079;3.无锡市规划设计院,江苏无锡214031)Study of Te m pora l Var i a ti on s of Urban Land Use Ba sedon Trend Surface Ana lysisF AN M in,L I U Yao 2lin,Y ANG Xiao 2yu,J I A NG Ping摘要:随着城镇化进程的不断加快,必然会导致城镇用地需求不断增加,因此,合理进行城镇用地时空变化分析变得越来越重要。

首先对趋势面分析方法原理进行阐述,然后在嘉鱼县土地变更调查数据的基础上,以1996~2006年城镇用地面积为因变量,以城镇化水平和G DP 为自变量,拟合城镇用地时间变化二次趋势面,绘制出趋势面和剩余值等值线图。

经分析得出,嘉鱼县城镇用地面积与嘉鱼县城镇化水平、经济状况以及地形地貌等方面密切相关。

关键词:时空变化;趋势面分析;等值线图;嘉鱼县 收稿日期:2008203227作者简介:樊 敏(19842),女,江西修水人,博士生,主要研究方向为土地评价模型、土地信息系统。

一、引 言对土地利用变化时空特征的研究,是区域尺度土地利用变化监测、驱动分析和预测的基础,实时义,因此,从时间序列和空间尺度对土地资源动态变化时空过程的探讨迫在眉睫。

随着工业化的迅速发展和城镇化过程的加快,必然导致人口的进一步集聚,城镇用地需求增加[1],快捷、准确与客观地提取城镇用地信息,获得不同时期城镇用地分布范围和面积资料,监测城镇发展演化的过程,对科学合理地进行城镇规划,控制城镇用地规模,具有十分重要的作用[2]。

关于黄土高原植被时空变化的统计分析摘要:黄土高原是中国的一个重要地区,其植被时空变化对环境保护和可持续发展具有重要意义。

本文基于遥感数据和地面观测资料,对黄土高原植被时空变化进行了统计分析。

研究结果表明,在1990年至2015年期间,黄土高原植被覆盖率总体呈上升趋势,其中草地面积增加最为显著,而林地和草原面积变化较小。

与此同时,黄土高原植被覆盖呈现明显的时空差异性,不同地区的植被覆盖变化情况不同,受气候、人类活动等多种因素的影响。

关键词:黄土高原;植被时空变化;遥感;地面观测;统计分析1. 前言黄土高原是中国的一个经济发展较为落后的地区,然而其地理特征和自然环境对中国的生态安全和区域可持续发展具有重要作用。

植被是黄土高原自然环境中的一个关键要素,其时空变化对水土保持、生态环境保护和农村经济发展具有重要意义。

为了深入研究黄土高原植被的时空变化规律,本文利用遥感数据和地面观测资料,对黄土高原植被覆盖率和分布进行了统计分析。

2. 数据与方法本文采用了30米分辨率的遥感影像数据、基于该影像数据的植被指数和地面实测数据,进行了黄土高原植被时空变化的统计分析。

其中,植被指数通过归一化植被指数(NDVI)计算,反映了植被覆盖的强度和分布情况。

地面实测数据包括各类植被的面积、覆盖率、碳储量、水分利用效率等参数。

3. 结果与分析3.1 植被覆盖率的时空变化通过对黄土高原1990年至2015年的遥感影像数据进行处理和分析,本文得出黄土高原植被覆盖率的时空变化趋势如下:1990年到2000年,植被覆盖率呈缓慢下降趋势,1990年至2015年,植被覆盖率总体呈上升趋势,其中草地面积增加最为显著,而林地和草原面积变化较小。

3.2 植被覆盖的时空差异黄土高原各地区植被覆盖的变化情况是有明显时空差异的。

以植被覆盖率的年均变化率为指标,不同类型的植被在不同地区的变化情况如下:在草地区,草地的年均变化率最高;在林草混交区,草地与林地的年均变化率均较高;在纯林区,林地的年均变化率最小。

新疆地区近15年来土地利用时空变化及驱动力分析冯雪力;吴世新;陈红【摘要】以20世纪80年代末新疆土地利用数据库及2000年、2005年两期新疆遥感影像为信息源,结合土地利用变化数量和空间分析模型及马尔科夫过程,分析新疆近15年来的土地利用变化强度及各地类间的转移变化状况,揭示该区域土地利用的时空变化特征和规律.最后采用马尔科夫过程预测各土地利用类型的变化趋势,并对土地变化的驱动力进行分析.结果显示:耕地面积处于上升状态,其年变化幅度最大;林地面积总体呈减少趋势且减少部分主要被开发为耕地;草地面积总体呈下降趋势.水域面积不断增加.工矿居民建设用地增加迅猛.由马尔科夫过程预测结果显示自2000年以后,草地、林地面积逐年增加,耕地面积呈下降趋势.人口增长,农业科技进步和农业结构调整,政策因素,社会经济发展等是驱动新疆土地利用变化的主要因素.【期刊名称】《干旱地区农业研究》【年(卷),期】2010(028)003【总页数】7页(P224-230)【关键词】土地利用变化;转移矩阵;马尔科夫过程;GIS;新疆【作者】冯雪力;吴世新;陈红【作者单位】中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆,乌鲁木齐,830011;中国科学院研究生院,北京,100049;内蒙古建筑职业技术学院,内蒙古,呼和浩特,010070;中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆,乌鲁木齐,830011;中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆,乌鲁木齐,830011;中国科学院研究生院,北京,100049【正文语种】中文【中图分类】F301.24土地利用/土地覆盖变化(1and use/land cover change,LUCC)是全球环境变化的重要组成部分和主要原因,其相关研究已成为全球变化研究的前沿和热点领域之一[1~5]。

LUCC驱动力研究的目的在于揭示土地利用/覆盖变化的原因、内部机制和过程,预测其未来变化发展的趋势与结果,以便于制定相应的对策[6]。

城市土地利用变化分析与预测随着城市的不断发展和扩张,城市土地利用也发生着不断的变化。

城市土地利用变化是城市变迁的重要体现,对城市规划和土地利用的研究具有重要意义。

本文将从城市土地利用的特点、影响因素、变化分析和预测等方面进行论述。

一、城市土地利用的特点城市土地利用具有多样性、时空交错、复杂性和动态性等特点。

城市土地利用的多样性表现为城市土地利用类型和功能多样,包括住宅区、商业区、工业区、交通运输区、公共服务设施区等。

时空交错表现为城市不同地区的土地利用结构和组合方式存在较大差异。

复杂性表现为城市土地利用的变化受到多种因素的影响,包括人口增长、经济发展、城市规划和政策变化等。

动态性表现为城市土地利用存在着持续不断的变化,通常随着时间的推移和城市发展的需要而发生变化。

二、影响城市土地利用变化的因素城市土地利用的变化受到多种因素的影响,包括人口增长、城市化水平提高、经济发展、城市规划和政策变化等。

下面就来详细分析一下各因素对城市土地利用变化的影响。

1. 人口增长人口增长是导致城市土地利用变化的重要因素。

随着人口的增长,城市需要逐步扩大,给城市土地利用带来新的需求。

通常情况下,随着人口增长,城市住房需求增加,会导致住宅区的扩张,商业区的增加,交通运输区的增加等。

2. 城市化水平提高城市化水平的提高也是导致城市土地利用变化的原因之一。

城市化水平的提高可以带来更多的经济活动、人口迁移、投资和就业机会等,从而使城市土地利用不断变化。

城市化水平的提高意味着城市化范围的拓展和城市的向外扩张,这会导致周边地区的土地利用结构也相应改变。

3. 经济发展经济发展是导致城市土地利用变化的重要因素之一。

在经济高速发展的时期,城市往往需要不断扩大,以满足经济发展的需要。

经济发展会促进土地利用方式的多样化,如城市的商业区和工业区的不断扩大。

4. 城市规划和政策变化城市规划和政策变化也是导致城市土地利用变化的因素之一。

城市规划和政策对土地利用的影响是很大的。

l0 安徽农学通报,Anhui Agri.Sci.Bul1.2013,19(22) 昆明市土地利用时空变化特征分析 陈桂良 杨为民 迟文峰 ' 谭春阳 王跃辉。 吴月圆 (1西南林业大学林学院,云南昆明650224;2中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;3中国科学院大学,j£京100049)

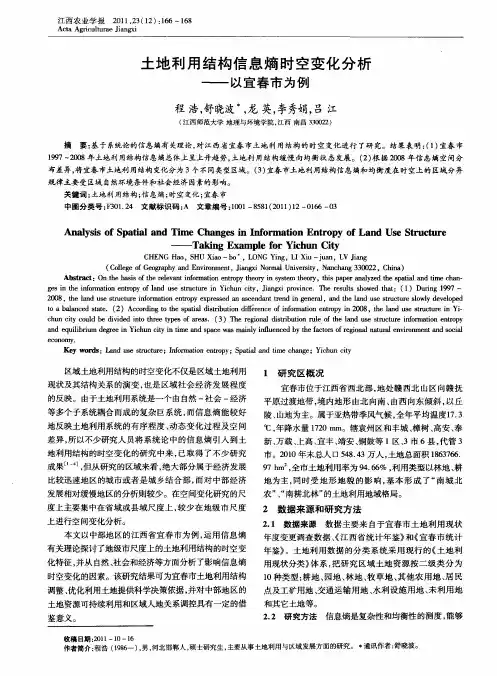

摘要:利用1990年、2000年和2008年共3期昆明市土地利用现状数据,分析昆明市土地利用时空变化特征。结果 表明:昆明市土地利用类型以林地为主,其次为草地、耕地、建设用地、水域和未利用地。1990—2008年,耕地、草地 和未利用地逐渐减少.而建设用地、水域和林地逐渐增加,其中变化幅度最大的是建设用地和耕地,盘龙区、五华区 和官渡区土地利用变化速度最快,草地一林地,耕地一建设用地为最主要的土地利用转换类型。 关键词:昆明市;土地利用;变化特征 中图分类号F321.1 文献标识码A 文章编号1007—7731(2013)22—10—04

Analysis of Land Use Time--Space Change Characteristics in Kunming City Chen Guiliang‘et a1. (1 Forestry College。Southwest Forestry University,Kunming 650224,China) Abstract:Based on land use data of 1990,20o0 and 2008 in Kunming,the characteristics of land use and land. scape pattern change in Kunming are analyzed in this paper.The results show that Kunming land use types ale given priority to with woodland, ̄llowed by grassland,arable land,construction land,waters and unused land. From 1990 to 2008,arable land,grassland and unused land gradually reduce,but construction land,waters and for- est land increase gradually,types of the biggest change are construction land and arable land.Land USe changes iS the fastest in Panlong District.Wuhua District and Guandu District.The main types of land use conversion are from grass land to forest land and from arable land to construction land. Key words:Kunming City;Land use;Change characteristics

基于卫星遥感数据的城市土地利用变化监测及分析随着城市化进程的加速,城市土地利用变化已经成为影响城市可持续发展的重要问题。

为了实现城市土地利用变化的动态监测及有效的资源利用和环境保护,卫星遥感技术被广泛应用于城市土地利用变化监测和分析中。

本文将就如何基于卫星遥感数据进行城市土地利用变化监测及分析这一主题展开对话。

1. 基于卫星遥感数据的城市土地利用变化监测方法在多源遥感数据的基础上,通过生成遥感影像相应的指数和应用专用软件进行影像分类,可以获取土地利用信息,从而进行城市土地利用变化监测,其中NDVI (归一化植被指数)和光谱是常用的遥感影像分类指数。

基于NDVI指数,提取有关植被的校正上下文,可以得到城市地表的特征,用于土地利用信息筛选。

在光学遥感影像处理中,SVM(支持向量机)分类法可以对城市土地利用进行分类,并可以让数据集处于最佳分割案例。

2. 基于卫星遥感数据的城市土地利用变化分析方法针对不同时间段遥感影像所提取的土地利用信息,可以利用GIS(地理信息系统)方法和变化检测方法进行变化分析,以研究城市土地利用的演变和变化趋势。

通过比较不同时间段的土地利用类型、数量和空间分布等信息,可以评估城市土地利用的变化状况,得到诸如城市扩张速度、土地利用改变类型、城市发展对环境的影响等内容的定量化结果。

3. 基于卫星遥感数据的城市土地利用变化监测与分析实践案例成都是中国西南地区的中心城市之一,近年来城市化进程加速,产生了大量土地利用变化。

为了实现城市可持续发展,开展城市土地利用变化监测和分析十分必要。

在成都市城乡规划设计研究院进行的研究中,利用收集的Landsat 8 OLI遥感数据,结合Google Earth影像、地籍图、行政区划图等多种数据资源,重建了城市环境遥感数据库,实现了城市土地利用变化监测。

通过评估城市土地利用变化的情况,成都市通过合理规划城市用地功能,实现了合理地利用城市资源。

4. 基于卫星遥感数据的城市土地利用变化监测与分析的优劣势卫星遥感技术具备高时空分辨率、高覆盖率、非接触式等优势,为城市土地利用变化监测和分析提供了丰富的数据来源和技术方法。

长春市冻土时空变化特征分析长春市位于中国东北地区,气候属于寒温带,冬季寒冷而漫长,冻土时空变化特征显著。

本文将从气候特征、冻土类型、冻土厚度和冻土活动性等方面分析长春市冻土时空变化特征。

长春市的气候特征是寒冷而干燥的。

年平均气温为4.8摄氏度,冬季平均气温为-17.9摄氏度,且常年有大雪天气。

这些气候特征造成了长春市冻土的形成和发展。

长春市的冻土主要分为3个类型:地温冻土、连续冻土和孤立冻土。

地温冻土主要分布在市区的东南部,是由于建筑物、道路和其他人类活动导致的热环境改变所形成的;连续冻土主要分布在市区的中部和西北部,是由于气候因素导致的冻土形成;孤立冻土主要分布在市区的东北部,是由于地形和地质条件导致的冻土形成。

这些不同类型的冻土对长春市的土地利用和地质灾害有着重要的影响。

长春市的冻土厚度存在明显的时空变化特征。

根据实地观测数据,长春市的冻土厚度在不同地区和不同年份存在差异。

一般来说,冻土厚度在市区的东南部较薄,约为1-2米;在市区的中部和西北部较厚,约为2-3米;在市区的东北部较厚,约为3-4米。

冻土厚度在不同年份也有所变化,受气温和降雪等因素的影响,冻土厚度可能有增加或减少的趋势。

长春市的冻土活动性较强。

冻土活动性是指冻土在周期性冻融过程中的变形和破坏程度。

长春市的冻土活动性受到气候、土壤含水量和人类活动等因素的影响,冻土活动性较强的地区形成了一些地质灾害,如冻土坍塌和冻结沉降等。

在长春市的工程建设和土地利用规划中,必须充分考虑冻土活动性对地质灾害的影响。

长春市的冻土时空变化特征主要体现在气候特征、冻土类型、冻土厚度和冻土活动性等方面。

了解和分析这些特征对于长春市的土地利用和地质灾害防治具有重要意义,也可为其他寒冷地区的冻土研究提供参考。

土地利用现状及时空变化分析

[摘要] 目前,修武县的第二次土地大调查已结束,通过这次土地大调查,摸清了修武县的土地利用现状情况,本文通过对比分析1996-2009年间的土地利用变化情况,介绍了近年来土地利用的时空变化与趋势分析,并就土地利用中存在的问题进行了分析。

[关键词] 土地利用调查时空变化

0 引言

土地是人类在这个星球上赖以生存的不可再生资源,是一个国家立国的基本要素。

土地利用变化是全球环境变化与可持续发展的重要研究内容,它不仅体现在数量结构的变化,更是空间格局的变化,通过对土地利用现状的时空变化分析,我们可以清晰地掌握土地利用存在的问题,对及时调整土地利用政策、科学编制土地利用总体规划提供决策参考。

1 研究区域概况

修武县地处河南省西北部,太行山南麓,介于东经113°08′17”-113°32′03”,北纬35°07′39”-35°28′32”之间,隶属焦作市。

东邻新乡市获嘉县与辉县市,南和武陟县接壤,西与焦作市区毗邻,北靠山西省晋城市与陵川县。

县域东西宽约36公里、南北长约40公里,全县辖3镇、5乡、223个行政村,总面积为668.03平方公里。

2各类土地分布及利用情况

(一)土地利用现状成果

根据修武县土地利用现状调查数据库统计结果,目前修武县土地总面积为66803.66公顷,其中耕地24964.93公顷,占土地总面积的37.39%;园地318.83公顷,占总面积的0.48%;林地26106.82公顷,占总面积的39.08%;草地2635.06公顷,占总面积的3.94%;交通运输用地1712.48公顷,占总面积的2.56%;水利及水域设施用地1865.81公顷,占总面积的2.79%;其他土地1200.61公顷,占总面积的1.80%;城镇村及工矿用地7999.12公顷,占总面积的11.97%。

从调查结果可以看出,林地和耕地是面积最大的地类,说明修武县仍是一个传统的、以农业、林业为主的地区;城镇村及工矿用地面积比例11.97%,说明修武县城镇化率未达到一个较高的水平。

(二)土地利用分布情况分析

在耕地分布中,南水北调以南地区主要为水浇地,该地区地势平坦,土地肥

沃,水利条件较好,为粮食主产区;南水北调以北耕地主要为旱地,该地区地势不平,基本无水利灌溉设施。

修武县各乡镇中,南部的郇封镇、高庄乡、五里源乡耕地比重较大,而北部的岸上乡、西村乡耕地比重较小。

在林地分布中,主要分布于林邓线以北山区,以灌木林地为主,有林地主要分布于桃园村、马头山林场。

说明北部山区裸地土壤较多、气候湿润、适易树木生长。

修武县各乡镇中以西村乡林地占全县林地的60.16%,岸上乡占林地占全县林地的29.57%。

城镇用地分布中,修武县城镇用地主要位于南部,包括修武县建城区、中州铝厂等;工矿用地主要集中在北部的云台山周边地区及北部山区。

各乡镇方庄镇城镇用地占全县城镇用地比重最大,占全县的26.45%,其次为城关镇,占全县的11.84%。

主要是修武县城区和中州铝厂所在地。

在修武县土地利用中,园地、草地均为小比例地类。

园地分布呈现无规律分布,零星分布于山区,草地分布在北部荒山向耕地过渡处和其他闲散土地上,主要位于林邓线以北地区。

修武县交通条件较好,南部有省道长济高速穿境而过,东部有云台大道贯穿南北,县道、乡道交织成网,村村实现油路通达,交通极为便利;修武县水利及水域设施用地,主要由大少河、新河、马鞍石水库、小型坑塘和农田中的沟渠组成,面积比例不大,只占总面积的2.79%。

3时空变化及趋势分析

在历年的变更调查工作中,受耕地占补平衡等政策的影响,侧重于已补充耕地的新增建设用地的变更,对农用地之间的地类变更、未补充耕地的建设用地变更不太及时。

经过近20年的变更,误差逐渐增大,因此,以1990年详查数据为基础进行对比分析。

详见表1。

(一)区域总面积对比

从上表可以看出,修武县二调总面积与1990年详查面积有一定差别,面积少了888.80公顷。

主要是因为二调总面积是根据上级下发的1:5万民政部门界线计算汇总数据,与土地调查时采用的1:1万调查底图套合后存在一定的偏差。

(二)各地类增减情况分析

(1)耕地情况

二调耕地面积为24964.93公顷,1990年详查面积为26072.64公顷,减少了1107.71公顷。

原因为近二十年来经济快速发展占用耕地和退耕还林政策造成耕地减少。

(2)园地情况

二调园地面积为318.83公顷,1990年详查面积为1222.48公顷,减少903.65公顷。

主要原因是原来种植数量较大的苹果、山楂等果园由于经济原因,被农民改种为耕地。

(3)林地情况

二调林地面积为26106.82公顷,1990年详查面积为18829.79公顷,增加7277.03公顷,变化较大。

主要原因为荒山造林、煤矿采空塌陷严重区域植树造林以及国家退耕还林政策使部分耕地变为林地。

(4)草地情况

二调草地面积为2635.06公顷,详查面积为295.37公顷,增加了2339.69公顷。

原因是二调中将裸地调入其他草地。

(5)交通运输用地

二调交通运输用地面积为1712.48公顷,详查面积为1513.15公顷,增加了199.33公顷。

从二级地类对比可以看出,铁路用地减少了6.07公顷,公路用地增加485.46公顷,符合经济社会发展面积的现状。

农村道路减少了290.41公顷,主要原因是土地详查以来是道路两侧的边沟、闲散地等目前基本已被农民开垦耕种,其次城镇村工矿用地的大量增加使得部分道路并入到建设用地当中。

(6)水利及水域设施用地

二调水利及水域用地面积为1865.81公顷,详查面积为1009.10公顷,面积增加了856.71公顷。

主要原因是南水北调等国家重点水利工程及二十年来对耕地进行浇灌开发的沟渠等用地。

(7)其他土地

二调其他土地面积为1200.61公顷,详查面积为12006.27公顷,面积减少了10805.66公顷。

通过二级分类对比可以看出,裸地减少9558.26公顷,原因为山上部分裸地变更为林地(西村乡、岸上乡)。

部分裸地调查为其他草地(方庄镇、西村乡)。

(8)城镇村及工矿用地

二调面积为7999.12公顷,详查面积为6743.47公顷,面积增加1255.65公顷。

主要原因为城镇居民生活水平提高很快,城镇规模逐步扩大,农村居民点用地扩大。

4土地利用存在的问题

(一)耕地面积减少

1996-2008年土地变更调查耕地变化情况见表2。

图1修武县各年耕地变化情况图

造成耕地面积下降的主要原因为:

(1)非农业建设占用耕地增多

非农业建设占用耕地包括国家建设占用耕地、乡村集体建设和农民建房占用耕地。

近几年,随着工农业的迅速发展、乡镇企业的蓬勃兴起及人民生活水平的不断提高,各种合理与不合理的占地迅速扩大,造成耕地面积的急剧下降,激化了人地之间的供需矛盾。

(2)农业结构调整,大量耕地调做他用。

不可否认,农业内部结构调整,大多数是科学的、合理的,是符合客观实际的。

但少数地方在调整农业内部结构中,片面强调致富,忽视粮食生产,甚至出现撂荒弃耕现象。

(二)耕地质量下降

(1)由于粮食价格较低,土地耕种者使用化肥过猛,有机肥投放不足,用肥结构严重不合理,造成土壤板结,耕地越种越瘦,越瘦越施,形成地力下降的恶性循环。

(2)部分企业土地利用率偏低,征多用少,征而不用的现象时有发生。

参考文献:

[1] 刘荣霞,薛安,韩鹏,等. 土地利用结构优化方法述评[J]. 北京大学学报(自然科学版) ,2005,41(4) :655-662.

[2]何祖慰,杨忠,罗辑.西藏昌都地区土地利用结构熵值时序分析[J].长江流域资源与环境, 2007, 16(2): 192-19.。