03岩石的电磁学性质 4

- 格式:ppt

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:81

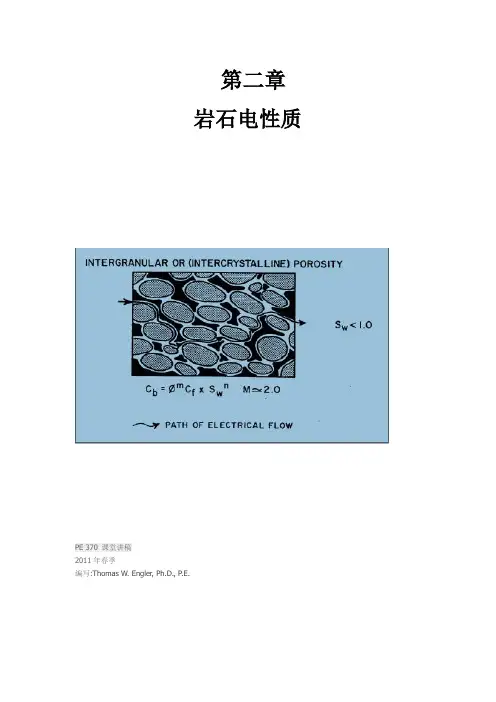

第二章岩石电性质PE 370 课堂讲稿2011年春季编写:Thomas W. Engler, Ph.D., P.E.•岩石的电学性质取决于孔隙几何形状和流体分布。

•电流通过“离子传导”•认为以下岩石完全注满盐水。

加一个电压值,测电流值,利用欧姆定律,定义水相电阻率为:岩石电性定义:假设空间100%盐水饱和,渗透性砂岩:•水相电阻•充满流体,多孔岩石的电阻由于,所以有:电阻率指数定义:弯曲度定义:孔隙度定义:因此:不考虑多相性,非均质性,以简化的F和Ф之间的理论关系地层因数应用:1,确定Ro,并与地层真电阻率,RT比较,识别烃区。

2,确定F,随后用来估算孔隙度。

3,确定Rw,计算含水饱和度。

岩石电性举例:用绝缘材料制成一个长度为L的正方体来模拟岩石,内部有L/2的正方体空间,假设空间充满电阻率为Rw 的盐水,并且流体垂直于正面流动。

计算F和F与孔隙度的关系,Ф– F 的关系:基于理论和实验研究的一般关系为:a和m是孔隙几何形状的函数。

研究方法:a。

简化理论模型认为模型是均匀几何形状的孔隙,不含有多孔介质变化。

B。

实验室直接测量准确和必要岩石样本C。

基于实验数据的经验公式最方便和受欢迎的,但是可能不适合给定岩石类型B,实验室直接测量“The practic al application of F = f(Ф) for a particular rock type is best accomplished by evaluating the cementation factor usinglab-measured values of F andФ.” ....Helander (1983)C,.基于实验的经验公式:Archie (1942)基于实验数据给出了以下经验公式:F取决于胶结程度,因此m被定义为“胶结指数”经验关系:Winsauer, et al (1952) 分析了30个岩样的数据,得出了下面的关系式,即Humble 方程。

第一章绪论一、岩石物理学1、定义:是专门研究岩石的各种物理性质及其产生机制的一门学科。

2、研究方法:观察、实验、归纳、总结3、主要困难:岩石是混合物;多尺度系统;观测条件偏离实际条件二、研究尺度1、有关岩石研究的尺度问题:矿物的组成、性质、含量;矿物的分布、胶结情况;矿物间的孔隙度及孔隙流体等。

推论:岩石的物理性质与测量的尺度有关2、分类:矿物尺度:研究各个矿物的性质、矿物与矿物之间相互的接触几何等岩石尺度:研究由多个矿物组成的岩石,在此尺度下,矿物的性质被平均掉了,取而代之的是岩石的性质岩体尺度:研究不仅包括了完整的岩石,而其还包括了岩石的组合,包括岩石的节理等间断面地质尺度:为各级尺度性质的高度且复杂的综合。

而地质现象是由矿物、岩石、岩体和构造运动的总体所决定的。

第二章基础知识和基础概念第一节矿物学和岩石学基础1、矿物:在地质作用下形成的天然单质或化合物,具有相对固定的化学成分、物理性质和结晶构造,是岩石和矿石的基本组成部分。

2、矿物的特点:天然产出、无机作用形成、均匀的固体(具有确定的或在一定范围内变化的化学成分和分子结构,其均匀性表现在不能用物理的方法把其分成在化学上互不相同的物质,这是矿物与岩石的根本区别。

)3、粘土:是一种颗粒非常细的天然沉积物或软岩石,由直径小于0.05mm的颗粒组成。

4、骨架:泛指岩石中除泥质之外的固体部分第二节多空介质及其描述一、比面1、定义:单位体积的岩石内,骨架(或叫颗粒)的总表面积;或单位体积的岩石内,总孔隙的内表面积。

S=A/Vb2、实质:反映了单位外表体积岩石中所饱和的流体与岩石骨架接触面积的大小。

反映了岩石骨架的分散程度,比面越大,骨架分散程度越大,颗粒也越细,渗流阻力越大。

3、影响因素:颗粒大小、形状、排列方式、胶结物含量颗粒越小 S越大孔隙度越大 S越小胶结物含量越高 S越小二、曲折度三、压缩性系数第三节岩石的孔隙度一、孔隙度1、孔隙度是表征岩石储集特征或能力的参数2、孔隙分类:(1)按大小:超毛管、毛细管、微毛细管(2)按连通状况:连通孔隙、孤立孔隙-死孔隙(3)按储渗性能:有效孔隙、无效孔隙只有相互连通的超毛细管孔隙和毛细管孔隙是有效的油气储渗空间,微毛细管孔隙和死孔隙都是无意义的3、孔隙度:岩石孔隙体积与岩石的外表体积之比4、孔隙度分类:绝对孔隙度有效孔隙度流动孔隙度绝对 > 有效 > 流动二、双重孔隙度1、定义:含有裂缝-孔隙或溶洞-孔隙的储层岩石称为双重孔隙介质,简称双重介质。

岩石介电常数岩石是一种自然存在的固体物质,由不同的矿物质组成。

这些矿物质通过各种化学和物理过程形成岩石。

岩石在地质学和地球科学研究中扮演着重要的角色,因为它们记录了地球的演化和过去的环境条件。

在研究岩石的物理性质时,介电常数是一个重要的参数。

介电常数是介质对电场的响应程度的度量。

当一个电场作用于一个物质时,物质的电荷会分布,并且会在电场中发生取向。

这个过程被称为极化。

介电常数描述了物质在电场中被极化的能力。

它是介质的电容率与真空电容率之比,通常用ε表示。

对于固体物质,如岩石,介电常数可以通过两种方式描述:实部和虚部。

实部是介电常数的实际部分,它描述了介质的电荷分布并导致电场的随时间变化的幅值,通常用ε’表示。

虚部描述了介质对电场变化的时滞响应,通常用ε’’表示。

岩石的介电常数通常是复数,因为它们对电场的响应同时涉及到电荷分布和时滞效应。

具体来说,实部反映了介质的极化程度和电荷的移动情况,而虚部反映了介质对电场的时滞响应。

根据岩石中的矿物成分和物理结构,它们的介电常数可以有很大的差异。

岩石中主要的矿物质有石英、长石、角闪石、云母等。

这些矿物质的组合和排列方式直接影响岩石的介电常数。

一般来说,矿物质具有不同的介电常数,它们对电场的响应也不同。

石英是地壳中最常见的矿物质之一,其介电常数约为4,虚部较小。

而长石和角闪石等矿物质的介电常数一般较低,但虚部较大。

此外,岩石的水分含量也会对介电常数产生影响。

水分对电场的响应能力较弱,因此当岩石中含有较多的水分时,其介电常数会增加。

同样地,当岩石中含有一定量的气体时,气体的介电常数也会对岩石的整体介电常数产生影响。

研究岩石的介电常数对于地质勘探和资源开发具有重要作用。

岩石的介电常数可以用来识别不同的岩石类型和矿物组合,从而帮助确定地下地质结构和资源储量。

地球物理勘探技术中的电法、雷达和微波传播等方法都依赖于岩石的介电常数来推断地下岩石的性质和分布。

综上所述,岩石的介电常数是描述岩石对电场响应的重要参数。