磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性研究毕业论文

- 格式:doc

- 大小:17.21 MB

- 文档页数:71

岬究与裸索第I FUJIAN NONGJI 一种谐振式无线电能传输技术的研究郑志聪(福建农林大学金山学院,福建福州350002)摘要:谐振式无线电能传输技术是一种利用发射线圈与接收线圈之间的强磁耦合实现无线电能传输的 技术。

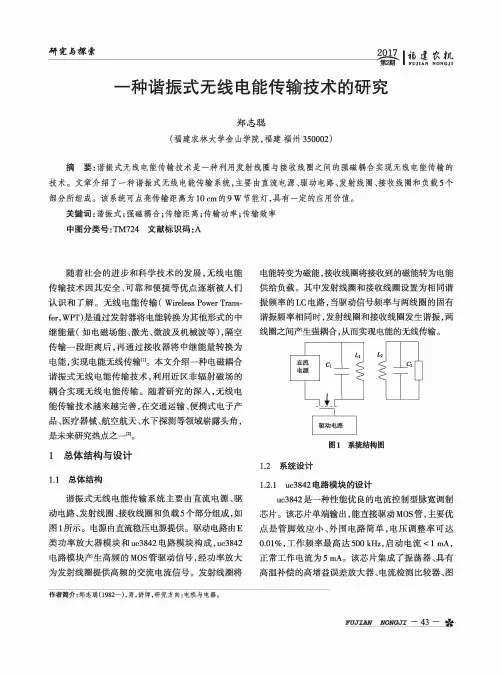

文章介绍了一种谐振式无线电能传输系统,主要由直流电源、驱动电路、发射线圈、接收线圈和负载5个 部分所组成。

该系统可点亮传输距离为10cm的9 W节能灯,具有一定的应用价值。

关键词:谐振式;强磁耦合;传输距离;传输功率;传输效率中图分类号:TM724文献标识码:A随着社会的进步和科学技术的发展,无线电能 传输技术因其安全、可靠和便捷等优点逐渐被人们 认识和了解。

无线电能传输(Wireless Power Transfer,WPT)是通过发射器将电能转换为其他形式的中 继能量(如电磁场能、激光、微波及机械波等),隔空 传输一段距离后,再通过接收器将中继能量转换为 电能,实现电能无线传输[1]。

本文介绍一种电磁耦合 谐振式无线电能传输技术,利用近区非辐射磁场的 耦合实现无线电能传输。

随着研究的深入,无线电 能传输技术越来越完善,在交通运输、便携式电子产 品、医疗器械、航空航天、水下探测等领域崭露头角,是未来研究热点之一'1总体结构与设计1.1总体结构谐振式无线电能传输系统主要由直流电源、驱 动电路、发射线圈、接收线圈和负载5个部分组成,如 图1所示。

电源由直流稳压电源提供。

驱动电路由E 类功率放大器模块和uc3842电路模块构成,uc3842 电路模块产生高频的MOS管驱动信号,经功率放大 为发射线圈提供高频的交流电流信号。

发射线圈将作者简介:郑志聪(1982 —),男,讲师,研究方向:电机与电器。

电能转变为磁能,接收线圈将接收到的磁能转为电能 供给负载。

其中发射线圈和接收线圈设置为相同谐 振频率的LC电路,当驱动信号频率与两线圈的固有 谐振频率相同时,发射线圈和接收线圈发生谐振,两 线圈之间产生强耦合,从而实现电能的无线传输。

多负载磁耦合谐振式无线电能传输功效分析多负载磁耦合谐振式无线电能传输是一种新型的无线电能传输技术,它将无线电能传输和谐振电路相结合,利用磁耦合效应将电能从发射端传输到接收端。

这种技术有着许多优点,比如传输效率高、传输距离远、无线传输、不受外界影响等,因此备受关注。

本文将从功效分析的角度探讨多负载磁耦合谐振式无线电能传输的优势和应用前景。

1. 传输效率高多负载磁耦合谐振式无线电能传输利用谐振电路实现能量传输,因此在传输过程中能量损耗较小,传输效率很高。

目前,研究表明,这种无线电能传输技术的效率可以达到90%以上,比传统的无线电能传输技术要高出许多。

高传输效率使得多负载磁耦合谐振式无线电能传输技术在实际应用中能更好地满足人们对电能传输的需求,尤其是在一些远程、有限空间或特殊环境下的应用中具有很高的实用价值。

2. 传输距离远由于该技术利用磁耦合效应进行能量传输,传输距离可以达到几米乃至更远。

这为一些特殊场合的电能传输提供了方便,尤其是在无线充电、无线供电等领域中有着广阔的应用前景。

3. 多负载传输多负载磁耦合谐振式无线电能传输技术不仅可以实现单一负载的能量传输,还可以同时向多个负载传输电能。

这为实际应用提供了很大的便利,可以在同一时间、同一地点向多个设备传输电能,提高了电能传输的效率和便利性。

4. 无线传输该技术实现了无线电能传输,不需要通过传统的电缆或导线进行能量传输,省去了大量布线和连接设备的成本和麻烦。

无线电能传输还可以避免线缆连接带来的安全隐患,使得电能传输更加安全可靠。

5. 不受外界影响多负载磁耦合谐振式无线电能传输技术不易受外界环境的影响,对于温度、湿度、震动等外界因素的稳定性较高,适用范围广。

多负载磁耦合谐振式无线电能传输技术在电能传输方面有着很多优势,具有广阔的应用前景。

它可以应用于无线充电、无线供电、电动汽车充电、医疗设备供电、智能家居等各种领域,为人们的生活和工作提供更多的便利和可能性。

大功率磁耦合谐振式无线电能传输系统实验研究卢闻州;沈锦飞;王芬【摘要】阐述了磁耦合谐振式无线电能传输系统的系统结构、工作原理及其线圈选型。

磁耦合谐振式系统具有传输距离比感应耦合式长、传输效率也相对较高等特点,可以实现对电动汽车的大功率、长距离、高效率无线充电,故在电动汽车领域具有良好的应用前景和研究价值。

充分发挥电动汽车分布广泛、清洁环保等优点;并通过实验详细测试了所搭建磁耦合谐振式无线电能传输系统的传输特性,从而验证了磁耦合谐振式无线电能传输系统的正确性和有效性。

%The working principle and performance index were analyzes for the high-power wireless power trans-mission ( WPT) system via magnetic coupling resonance( MCR) . MCR-WPT system has longer transmission dis-tance and higher transmission efficiency compared with inductively coupled power transfer ( ICPT) to achieve high-power, long-distance, and high efficiency wireless charging of electric vehicle ( EV) . So, MCR-WPT has good ap-plication prospect and research value for EV field and can fully show the advantages of EV, such as wide distribu-tion, clean and green for environment and so on. Moreover, detailed experimental tests for the transmission per-formance of the self-built MCR-WPT system experimental setup are done and its correctness and effective is veri-fied.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2016(016)014【总页数】6页(P195-200)【关键词】无线电能传输;磁耦合谐振式;传输效率;大功率;实验研究【作者】卢闻州;沈锦飞;王芬【作者单位】江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室,无锡214122;江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室,无锡214122;江南大学轻工过程先进控制教育部重点实验室,无锡214122【正文语种】中文【中图分类】TM724能源短缺和环境污染已成为制约人类社会可持续发展的重要因素,因此我国推行了节能减排政策,采用绿色环保能源将是未来交通发展的趋势。

多负载磁耦合谐振式无线电能传输功效分析本文将从多负载磁耦合谐振式无线电能传输功效方面进行分析,具体包括功率传输效率、传输距离、多负载传输功效等内容,以期为该技术的进一步研究和应用提供参考。

一、功率传输效率在多负载磁耦合谐振式无线电能传输中,功率传输效率是评价传输系统性能的重要指标。

功率传输效率取决于传输过程中的能量损耗情况。

在谐振式传输中,当谐振频率匹配时,传输系统会达到最大功率传输效率。

多负载磁耦合谐振式无线电能传输中,由于多个接收端的存在,传统的谐振系统需要在不同的频率进行匹配,这样会导致系统传输效率下降。

如何在多负载情况下提高功率传输效率成为了一个重要的研究方向。

目前,通过优化调节谐振器的结构和参数、采用更加高效的功率调制方案等方法,可以在一定程度上提高多负载磁耦合谐振式无线电能传输的功率传输效率。

二、传输距离传输距离是另一个衡量无线电能传输技术优劣的重要指标。

在磁耦合谐振式无线电能传输中,传输距离受到谐振器的影响,一般来说,谐振频率低所对应的传输距离比高频谐振频率所对应的传输距离远。

这意味着在多负载情况下,需要在不同的频率进行传输,这样会导致传输距离的限制。

为了解决多负载情况下的传输距禿限制,目前的研究方向主要集中在提高谐振器的品质因子Q值,通过提高Q值来增加传输距离。

也可以通过在接收端增加主动调节系统,实时调整谐振频率以适应不同频率的传输需求,从而进一步提高传输距禿。

三、多负载传输功效在实际应用中,多负载磁耦合谐振式无线电能传输往往需要同时满足多个接收端的能量供给需求。

在这种情况下,传统的无线电能传输技术会遇到能量供给不均匀、能量损耗大等问题。

由于谐振式传输系统具有零相位角特性,多负载磁耦合谐振式无线电能传输在实际应用中能够更好地实现多个接收器之间的能量平衡,提高多负载传输功效。

多负载磁耦合谐振式无线电能传输还具有传输效率高、抗干扰能力强的特点。

这些优势使得多负载磁耦合谐振式无线电能传输在电动车充电、智能家居、医疗设备等领域具有广泛的应用前景。

硕士学位论文磁耦合谐振式无线电能传输系统的研究研究生:XXX指导教师:XXX 教授专业名称:农业电气化与自动化研究方向:地方电力系统及其自动化所在学院:信息与电气工程学院2017年06月Dissertation for Master’s DegreeStudies on Magnetically-Coupled Resonant Wireless Power TransmissionSystemCandidate:XXXSupervisor:Prof. XXXSpecialty:Agricultural electrification and automationResearch Field:Local electric power system and automationCollege: Information and Electrical Engineering CollegeShenyang Agricultural UniversityJune, 2017独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得沈阳农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名:时间:年月日导师签名:时间:年月日关于论文知识产权和使用授权的说明本论文的知识产权为沈阳农业大学所有。

本人完全了解沈阳农业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

同意沈阳农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的内容。

学位论文中的所有内容不经沈阳农业大学授权不得以任何方式擅自对外发表。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)研究生签名:时间:年月日导师签名:时间:年月日沈阳农业大学硕士学位论文目录中文摘要 (I)英文摘要 ...............................................................................................................I I 第一章绪论 (1)1.1课题研究的背景和意义 (1)1.2无线电能传输方式及相应特点的研究 (2)1.2.1电磁感应式 (2)1.2.2微波辐射式 (3)1.2.3磁耦合谐振式 (4)1.2.4三种技术的优劣对比 (5)1.3国内外研究现状 (6)1.3.1国外研究现状 (6)1.3.2国内研究现状 (8)1.4关键技术、待研究的问题及应用前景 (9)1.4.1关键技术 (9)1.4.2待解决的问题 (11)1.4.3应用前景 (12)1.5本文研究的主要内容 (15)第二章无线电能传输的理论依据 (16)2.1理论基础 (16)2.1.1 共振 (16)2.1.2麦克斯韦方程组 (16)2.1.3近区磁场和远区磁场理论 (16)2.1.4耦合模型理论 (17)2.2电路理论模型 (20)2.2.1磁耦合谐振式无线输电电路拓扑分析 (20)2.2.2电路理论模型的建立与分析 (21)2.3本章小结 (23)第三章元件特性与分析 (24)3.1谐振线圈 (24)3.1.1几种线圈结构的比较 (24)3.1.2谐振线圈的电感计算 (25)3.1.3谐振线圈分布电容的计算 (28)3.1.4 谐振线圈电阻的计算 (31)I目录II 3.2导线的趋肤效应与损耗 (31)3.3系统频率对传输效率的影响 (32)3.4耦合系数 (32)3.5品质因数 (33)3.6传输效率 (34)3.7谐振电容的选择 (34)3.8本章小结 (35)第四章磁耦合谐振式无线电能传输系统仿真分析 (36)4.1 ANSYS HFSS简介 (36)4.2 HFSS及分析的主要步骤 (36)4.3散射矩阵与S参数 (36)4.4螺线管式谐振线圈仿真结果分析 (40)4.5平面螺旋式谐振线圈仿真分析 (48)4.6本章小结 (52)第五章系统实验验证 (53)5.1实验模型 (53)5.2发射装置 (54)5.3接收装置 (55)5.4实验结果 (56)5.5实验过程中遇到的问题 (59)5.6本章小结 (59)第六章结论与展望 (60)6.1结论 (60)6.2展望 (60)参考文献 (62)致谢 (64)攻读硕士期间发表的论文 (65)沈阳农业大学硕士学位论文CONTENTSChinese Abstract (I)English Abstract .......................................................................................I I Chapter 1 Introduction (1)1.1 Research background and significance (1)1.2 Study on the characteristics of wireless power transmission (2)1.2.1 Inductively coupled power transmission (2)1.2.2 Mcrowave Power Transmission (3)1.2.3 Magnetically-coupled resonant transmission (4)1.2.4 Comparison of three transmission technologies (5)1.3 Research of wireless power transmission at domestic and abroad (6)1.3.1 Research at abroad (6)1.3.2 Research at domestic (8)1.4 Key technology, problems to be studied and application prospect (9)1.4.1 Key technology (9)1.4.2 Problems to be studied (11)1.4.3 Application prospect (12)1.5 The main content of this paper (15)Chapter 2 Theoretical basis of wireless power transmission (16)2.1 Theoretical basis (16)2.1.1 Resonance (16)2.1.2 Maxwell equations (16)2.1.3 Near field and far field theory (16)2.1.4 Coupled model theory (17)2.2 Circuit theory model (20)2.2.1 Topology analysis of magnetically coupled resonant transmission circuit (20)2.2.2 Establishment and analysis of circuit theory mo del (21)2.3 Summary (23)Chapter 3 Component characteristic analysis (24)3.1 Resonant coil (24)3.1.1 Comparison of several coil structures (24)3.1.2 Inductance calculation of resonant coil (25)3.1.3 Calculation of resonant coil distribution capacitanc e (28)3.1.4 Calculation of resonant coil resistance (31)3.2 Skin effect and loss of wire (31)3.3 Effect of power frequency on transmission efficiency (32)3.4 Coupling coefficient (32)3.5 Quality factor (33)3.6 Transmission efficiency (34)3.7 Selection of resonant capacito r (34)I沈阳农业大学硕士学位论文II 3.8 Summary (35)Chapter 4 Simulation analysis of magnetic coupling resonant wireless energy transmission system (36)4.1 Brief introduction of ANSYS HFSS (36)4.2 The main steps of HFSS analysis (36)4.3 Scattering matrix and parameter S (36)4.4 Analysis of simulation results of solenoid resonant coil (40)4.5 Simulation analysis of planar spiral resonator (48)4.6 Summary (52)Chapter 5 System experiment verification (53)5.1 Experimental model (53)5.2 Launcher device (54)5.3 Receiving device (55)5.4 Experimental result (56)5.5 Problems encountered during the experiment (59)5.6 Summary (59)Chapter 6 Conclusions and expectation (60)6.1 conclusion (60)6.2 expectation (60)Reference (62)Thanks (64)Papers published during the postgraduate study (65)沈阳农业大学硕士学位论文摘要随着科技的不断发展和人类生存空间的不断压缩,传统的电能传输方式的缺点也逐渐暴露出来,有线电能传输已不能满足当今人们生活的需求。

磁耦合谐振式无线电能传输分析作者:曹嘉伦来源:《现代信息科技》2018年第04期摘要:磁耦合谐振式无线电能传输是电力范畴的一项新技术,在多方面具有相对明显的优势,例如:传输距离远、速度快等。

基于这些优点,该项技术得到了广泛的应用,更成为了我国电力行业重点研究的一个重点课题。

本文就对磁耦合谐振式无线电能传输的相关内容,进行简要的分析和阐述,希望对我国电力行业的发展,以及经济效益的提升,给予一定的帮助。

关键词:磁耦合谐振式;无线电能传输;电力行业中图分类号:TM724 文献标识码:A 文章编号:2096-4706(2018)04-0040-03Abstract:The magnetic coupling resonant radio transmission is a new technology in the category of electric power. It has relatively obvious advantages,such as the long distance and fast speed. Based on these advantages,the technology has been widely used,and it has become a key topic in the focus of China's power industry. This paper makes a brief analysis and exposition of the related content of magnetic coupling resonant radio transmission,and hopes to give some help to the development of China's electric power industry and the promotion of economic benefits.Keywords:magnetic coupling resonance;radio energy transmission;power industry0 引言磁耦合谐振式无线电能传输作为一项新的技术模式,其传输距离可以达到几十厘米,传输效率也可提升到90%,传输功率也可以达到上千瓦。

多绕组电磁谐振式无线电能传输技术耦合性能分析0引言无线电能传输技术是通过电磁场或电磁波实现能量从电源到负载以空间作为传输介质的输电方式。

无线电能传输技术被美国《技术评论》杂志评为未来十大科研方向之一;被中国科协被评为“10项引领未来的科学技术”之一;2017年被《麻省理工科技评论》评为全球十大突破性技术之一。

近些年,无线电能传输技术成了国内外研究机构的研究热点。

20世纪90年代,新西兰奥克兰大学Pro. Boys 及其课题组对无线电能传输技术展开了研究,2001年西安石油学院李宏教授在国内第一次介绍了感应电能传输思想。

随后,越来越多国内外研究机构在汽车、智能家居及医学等应用领域对无线电能传输技术展开了深入研究。

美国匹兹堡大学的Zhang F.提出了适用于医用传感器和植入式医疗设备的可调频无线供能系统。

斯坦福大学利用数值模拟的方式展示了无线电能传输的情况,并研究了线圈间的能量传输状态。

韩国科学技术院对多负载无线电能传输系统进行了研究。

天津工业大学对无线电能传输技术进行了建模方式、频率分裂的特征。

重庆大学对无线电能传输建模、系统拓扑结构、损耗建模等方面进行了研究。

1电磁谐振式无线电能技术传输原理电磁谐振式无线电能传输技术的基本原理是让功率源频率和初、次级绕组固有频率相同,构成一个高频磁耦合谐振系统。

1.1耦合谐振理论电磁谐振式无线电能传输系统的物理基础是麦克斯韦方程组:000D BE t B D H j t ρ∇⋅=⎧⎪∂⎪∇⨯=-⎪∂⎨∇⋅=⎪⎪∂∇⨯=+⎪∂⎩(1) 式中 D ——电位移;E ——电场强度;B ——磁感强度;H ——磁场强度。

耦合模理论在解决复杂的电磁波问题时将复杂的问题分解为不同的、独立的弱耦合问题并进行求解,且这些弱耦合互相的干扰作用非常小。

利用耦合模理论可以将无线电能传输系统耦合模块进行分解、简化。

无线电能传输过程中电源、绕组和负载会出现功率消耗,其方程为:()()1111122222L 2211d -d d --d a j a jk a S t a j a jk a tωτωττ⎧=++⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩ (2) 式中 a 1、a 2——谐振体的幅度整频分量;k 12、k 21——耦合系数;ω1、ω2——两线圈的固有角频率;τ1、τ2、τL ——损耗系数;S ——正弦激励交流电源。

电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering电力与电子技术Power & Electronical Technology磁耦合谐振无线电能传输效率影响因素的研究王喜升1侯钰慧2t 郭波超2崔振宇2田子建2 (1.中煤信息技术(北京)有限公司北京市100029 )(2.中国矿业大学(北京)机电与信息工程学院北京市100083 )摘要:本文为研究该负栽、互感、频率对无线电能传输系统的影响结果,建立W PT 系统电路数学模型,然后通过A D S 软件仿真模拟了该系统中能量的传输过程,分析了无线电能传输功率。

仿真结果表明当频率为谐振频率,耦合系数为0. 1时, 输出功率随着负载的变化先增加到极值后缓慢减小。

关键词:无线电能传输;负载变化;A D S ;传输效率19世纪90年代初,著名科学家特斯拉进行一系列实 验,通过磁感应耦合线圈成功点亮了一盏磷光照明灯。

到 2006年,MIT 的科学家Marin Soljacic 利用无线电能传输技 术在距离2m 处隔空点亮了一盏60W 的灯泡,传输效率约 为40%,实际意义上实现了无线电能的中程距离传输。

从此, 国内外无数学者对无线电能传输技术的研究进入了高潮期, 该技术作为一种新型的无接触充电方式使用邻域不断增多, 已经被广泛应用在电动汽车、植入式医疗设备、消费电子产 品、交通运输等各个领域,给人们的生活带来了极大的便捷 性和安全性。

图1所示为无线电能传输目前应用场合,图1 (a )为利用微波辐射理论的空间太阳能发电站,图1 (b ) 为利用磁感应理论的无线充电的电动汽车。

目前WPT 按着其传输原理的不同主要分为近场传输和 远场传输两种。

近场传输主要通过磁感应理论、磁谐振理论、 电场耦合理论实现;远场传输主要通过微波辐射理论、激光 及超声波理论实现,远场传输对频率有较高的要求,且因传 输距离较大,传输过程中障碍物的屏蔽作用使得传输效率较 低,一般多用在航空事业及军事方面。

磁耦合谐振式无线电能传输磁耦合谐振式无线电能传输作为一项新技术,因其传输距离远、速度快、效率高、功能大而得到广泛的应用,也成为了近年来相关的专业人员研究的方向。

本文主要从磁耦合谐振式无线电能传输以及振动无线电能传输装置出发,在当前我国研究的基础上对磁耦合谐振式无线电能传输的发展前景进行展望。

标签:磁耦合谐;振式无线电能传输;传输装置前景展望1 磁耦合谐振式无线电能传输(1)无线电能传输。

无线电能传输,简称WPT技术,是根据能量传输过程中中继能量形式的不同,在不使用导线连接的情况下通过电场等进行进行传输的新型技术。

其主要包括:磁(场)耦合式、电(场)耦合式、电磁辐射式(如太阳辐射)、机械波耦合式(超声)。

其中,磁耦合式是目前研究最为火热的一种无线电能传输方式,也就是将高频电源加载到发射线圈,使发射线圈在电源激励下产生高频磁场,接收线圈在此高频磁场作用下,耦合产生电流,实现无线电能传输。

这项技术开创了人类通信的新纪元,基于能源供给而产生的无线电技术将会创造出人类能源史的新里程,其给大众带来的意义与影响也非同凡响。

这项技术的使用具有以下的特点:1)通用性电波的传输不需要导线进行连接一旦普及,将会使电子产品从导线的束缚中解脱出来,电器接口、兼容性的问题将得到解决,供电更方便,便捷人们的生活,提高人们的生活水平,提高人们的生活质量。

2)便携性、实用性目前的生活状况下实现无线电能传输依旧面临这挑战,但这项技术的推广,将会极大的提高传输的速度、传输的量,对彻底解决人民生活中电力的供给问题提供有力的帮助,方便生活,提高效率。

同时,对于目前很多缺乏或者无法布置电线造成的供电困难现象,无线电能传输的普及将会使这难题得到解决,紧急情况下快速地供电模式也是未来发展的必然趋势,例如加拿大等国开始尝试使用辐射式供电驱动的无人飞机作为电视转播台。

3)美观性不以导线连接的无线电能传输,将会推动电子设备的体积进一步的减小,电子设备的数据线将不再需要,便捷人们生活的同时,营造一种美观性。

天津工业大学 毕业论文

磁耦合谐振式无线电能传输的 基本特性研究

学 院 电气工程与自动化 专 业 电气工程及其自动化 附表1 天津工业大学 毕业设计(论文)任务书

论文题目 磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性研究

学生姓名 学院名称 电气学院 专业班级 电气094班

课题类型 论文类

课题意义 在无线数据传输技术日益普及之时,无线电能传输也使在未来的生活中摆脱那些纷乱的电源线成为可能,并且它对于新能源的开发和利用、解决未来能源短缺问题有着重要的意义。 无线电能传输主要应用于生物医学、交通运输、机器人的驱动、电池充电等,如果能研发出大功率、远距离的无线能量传输装置,将有可能引起能源领域一场变革。 本课题主要基于磁耦合谐振的最新无线电能传输技术的基本特性研究,包括频率特性、距离特性、方向特性等。通过对该技术的基本特性分析与研究,掌握其传输的规律,力图使电能具有较大的传输容量和较远的传输距离。为该技术的产业化提供支撑。

任务与进度要求

1、课题调研,实习,查中、英文资料; (1~3周) 2、学习无线输电技术,电磁耦合等相关知识; (4~6周) 3、频率特性研究; (7~8周) 4、距离特性研究; (9~10周) 5、方向特性研究; (11~12周) 6、撰写毕业设计论文; (13~14周) 7、答辩。 (15周)

主要参考文献

[1] 杨庆新,陈海燕,李建贵.基于无接触电能传输系统的可分离变压器传输

性研究[J].电工技术学报,2007,22(Sup.1):107-110. 起止日期 2013年2月25日至2013年6月7日

备注

院长 教研室主任 指导教师 附表2 毕业设计(论文)开题报告表 姓名 童芳林 学院 电自学院 专业 电气工程及其自动化 班级 电气094

题目 磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性研究 指导教师 李阳

一、与本课题有关的国内外研究情况、课题研究的主要内容、目的和意义: 有线电能传输由于存在诸如产生接触火花,影响供电的安全性和可靠性,甚至引起爆炸,造成重大事故等弊端,因此一种安全、方便的无线电能传输技术便成为科学家们最迫切的追求。无线电能传输技术始于1889年的美籍克罗地亚裔物理学家特斯拉的研究,并且在无限探求下,2007年MIT的科学家提出了磁耦合谐振式的无线电能传输原理并成功利用该理论在2m范围内点亮一个60W的灯泡。于是,电磁耦合谐振式无线能量传输技术作为一种新兴的无线能量传输技术迅速发展起来,并在无线能量传输领域引起巨大的反响。 本课题将对磁耦合谐振式无线电能传输的频率、距离和方向这三个基本特性对电能传输的功率和效率的影响进行研究,此研究将对该技术今后在电动汽车、航空航天、油田矿井、水下作业、电器、医疗器械等领域打下坚实基础,具有重要的科学意义。

二、进度及预期结果: 起止日期 主要内容 预期结果 2013.3.11-2013.3.24 2013.3.25-2013.3.31 2013.4.1-2013.4.14 2013.4.15-2013.4.28 2013.4.29-2013.5.12 2013.5.13-2013.6.7 2013.6.8 查阅期刊文献,收集资料。 学习频率特性。 学习距离特性。 学习方向特性。 实验测试与证明,并获取数据。 撰写论文、修改论文。 答辩。 了解课题; 掌握频率特性; 掌握距离特性; 掌握方向特性; 结果与理论一致 完成论文。 完成答辩。

完成课题的现有条件 磁耦合谐振式无线电能传输系统的实验装备。 审查意见 指导教师: 年 月 日

学院意见 主管领导: 年 月 日 附表3 天津工业大学本科毕业设计(论文)评阅表

(论文类) 题目 磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性研究 学生姓名 童芳林 学生班级 电气 094班 指导教师姓名 李阳 评审项目 指标 满分 评分

选题 能体现本专业培养目标,使学生得到较全面训练。题目大小、难度适中,学生工作量饱满,经努力能完成。 10

题目与生产、科研等实际问题结合紧密。 10 课题调研、 文献检索

能独立查阅文献以及从事其他形式的调研,能较好地理解课

题任务并提出实施方案;有分析整理各类信息,从中获取新知识的能力。

15

论文撰写 结构严谨,理论、观点、概念表达准确、清晰。 10 文字通顺,用语正确,基本无错别字和病句,图表清楚,书写格式符合规范。 10 外文应用 能正确引用外文文献,翻译准确,文字流畅。 5 论文水平 论文论点正确,论点与论据协调一致,论据充分支持论点,论证过程有说服力。 15

有必要的数据、资料支持,数据、资料翔实可靠,得出的结论有可验性。 15

论文有独到见解或有一定实用价值。 10 合计 100 意见及建议:

评阅人签名: 年 月 日 附表4: 天津工业大学毕业设计(论文)成绩考核表

学生姓名 童芳林 学院名称 电气工程与自动化 专业班级 电气094班

题目 磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性研究 1.毕业设计(论文)指导教师评语及成绩: 指导教师签字: 年 月 日 2.毕业设计(论文)答辩委员会评语及成绩:

答辩主席(或组长)签字: 年 月 日 3.毕业设计(论文)总成绩:

a.指导教师 给定成绩 b.评阅教师 给定成绩 c.毕业答辩成绩 总成绩 (a×0.5+b×0.2+c×0.3)

成绩: 成绩: 摘 要 近些年,无线电能传输技术受到了越来越广泛的关注。作为一种新型的无线电能传输方式,磁耦合谐振式无线电能传输技术具有传输功率大、传输距离远、能量传输效率高、穿透性强,以及无方向性等特点。 目前,磁耦合谐振式无线电能传输距离为几十厘米,传输效率可以达到90%,传输功率可以达到瓦级。通过对磁耦合谐振式无线电能传输的基本特性的深入研究,可扩大传输范围、增强传输效率,具有重要的研究价值和实用价值。 本文首先利用耦合模理论分析了磁耦合谐振式无线传能的机理,然后建立等效模型,在理论上研究了系统的频率特性并得到了频率分裂现象的规律,接着由频率特性进一步推导得到了系统的距离(包括轴向和径向距离)特性和方向特性。为了进一步验证理论分析的正确性,本文设计了磁耦合谐振式无线传能的实验系统,具体包括:信号源、功率放大器、发射与接收系统以及整流调压电路等。利用实验电路对本文所提理论进行实验验证,包括频率、距离、方向等特性实验,实验结果与理论分析具有较好的一致性,证明了设计方案的有效性。

关键词:无线电能传输;磁耦合谐振;频率特性;距离特性;方向特性 ABSTRACT In recent years, more and more widely attention has been paid to wireless power transmission technology. As a new type of wireless power transmission technology, wireless power transfer technology via magnetic resonance coupling has the characteristics of a higher transfer power, a longer transfer distance and a very higher efficiency, and which can be nearly non-directional and be able to go through various non-metallic objects. At present, magnetic coupling resonant wireless power transmission distance can be from scores of centimeters to several meters, transmission efficiency can reach 90%, and transmission power can reach watt grade. Via the in-depth study on the basic characteristic of the magnetic coupled resonant wireless power transfer, we can expand the scope of transport, and enhance the transport efficiency, which has important research value and practical value. Firstly this paper had been studied the mechanism of wireless power transfer via magnetic resonance coupling by using the coupled mode theory, then it was theoretical studied the frequency characteristics of the system and the frequency splitting phenomena via establishing the equivalent model. Followed by the frequency characteristics were the system's distance (including the axial and radial distance) characteristics and direction characteristics. In order to verify the correctness of theoretical analysis, this paper had also been designed the experiment system of magnetic coupling resonant wireless energy transfer, it specifically included: signal source, power amplifier, transmitting and receiving system, and a rectifying voltage regulating circuit. The theory proposed on this paper was verified by experiments on the circuits of the above design, which including frequency, distance, direction and other characteristic experiments. The experimental results were in good agreement with the theoretical analysis, which proved the validity of the design.